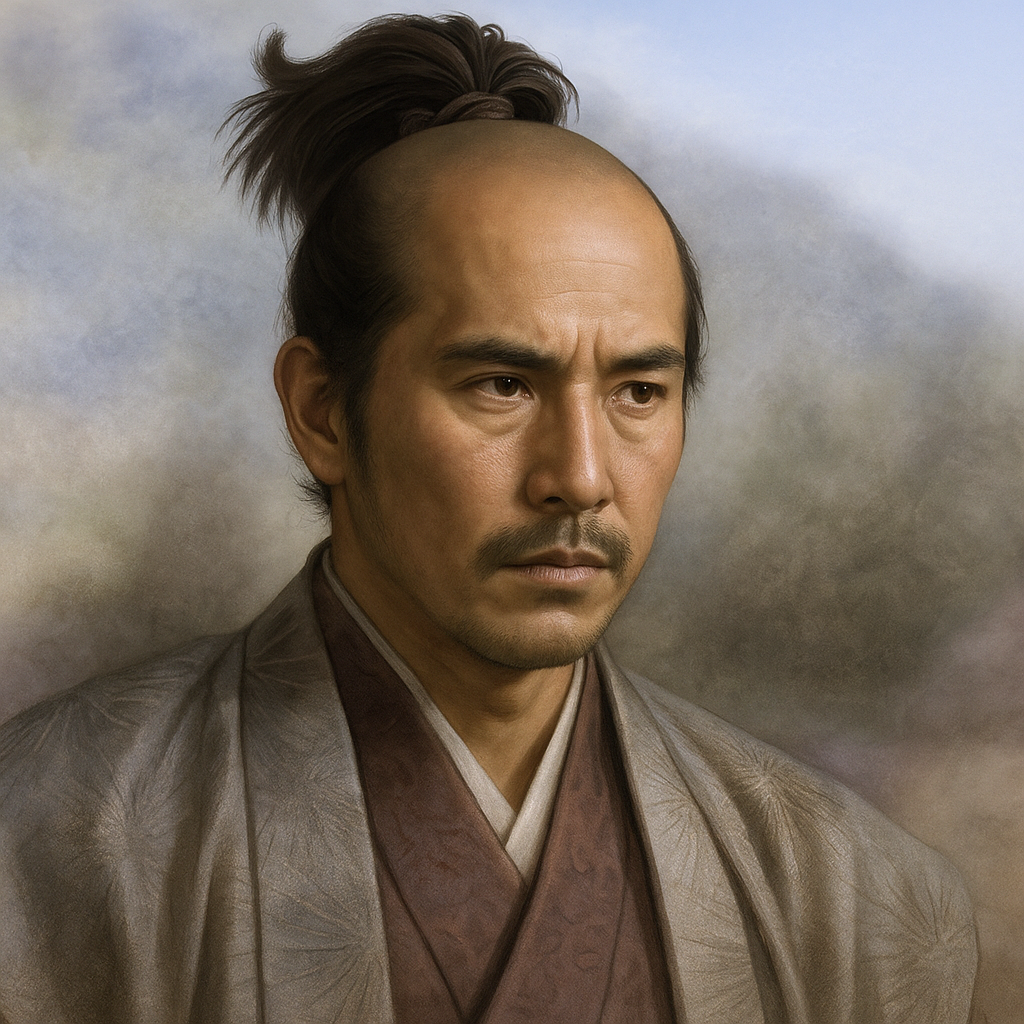

奥重政

奥重政は紀伊の砲術家で津田流の奥義を極めた。雑賀衆として信長・秀吉と戦い、関ヶ原後は浅野幸長に仕え、砲術師範として活躍した。

紀州の砲術家 奥重政 ―その生涯と津田流の奥義、そして芸州奥家の源流―

序章:戦国終焉の時代を生きた砲術家

導入:奥重政という人物像の再定義

戦国時代の終焉から江戸時代初期にかけて、紀伊国にその名を刻んだ一人の武人がいた。その名は奥重政(おく しげまさ)。彼は、津田流砲術の奥義を極め、織田信長や羽柴秀吉といった天下人を相手に戦い、後には大名・浅野幸長の師範として迎えられた、当代随一の砲術家である。しかし、彼の生涯を単なる一武将や鉄砲の名手として捉えるだけでは、その本質を見誤るだろう。奥重政の人生は、戦国乱世の終焉と近世武家社会の成立という、日本の歴史における一大転換点を体現する「高度技術者」の軌跡そのものである。彼の生涯を追うことは、かつて独立性の高かった国人衆(地侍)が、その卓越した武力や専門技術を拠り所として、新たな支配体制である藩制社会へと組み込まれていく過程を解明する上で、極めて重要な示唆を与える。

本報告書の構成と目的

本報告書は、この奥重政という人物の生涯を多角的に解明することを目的とする。第一章では、彼の出自である紀伊国那賀郡の土豪・奥氏の背景と、鉄砲技術の宗家・津田家との血縁関係を明らかにする。第二章では、彼が修得した津田流砲術、特に「自由斎流」と称される系統の奥義と、その師弟関係の真相に迫る。第三章では、雑賀衆の一員として信長・秀吉と対峙した時代を、第四章では、紀州征伐後の流転の半生と、彼の技術を渇望した浅野幸長への仕官の経緯を詳述する。第五章では、彼の晩年と死、そして長男・重吉が興した「芸州奥家」と二男・重俊が継いだ「紀州奥家」という、後世に続く遺産を考察する。本報告は、信頼性の高い史料と諸説の検討を交えながら、戦国の世を自らの「技」で生き抜き、近世へと家名を伝えた一人の専門技術者の実像を、徹底的に描き出すものである。

第一章:出自と紀伊国奥氏

1. 紀伊国那賀郡の土豪・奥氏

奥重政のルーツは、紀伊国那賀郡荒川荘(安楽川荘)を拠点とした土豪・奥氏にある 1 。この地域は、現在の和歌山県紀の川市桃山町から那賀郡粉河町にかけての一帯に相当する。奥氏は、少なくとも15世紀初頭には同荘の公文(くもん)、すなわち荘園の税務や行政を担う役職を務めていた記録が残っており、単なる武士ではなく、現地の行政にも深く関与する有力な在地領主であったことがわかる 1 。このような地域に根差した国人としての確固たる基盤が、後に雑賀衆の一員として、また独立した砲術家として活動する上での力となった。

2. 血縁と技術の継承:父・奥義弘と津田家

重政の父は、奥義弘(おく よしひろ)といい、市郎左衛門尉や出羽守といった官途名を称した人物である 1 。奥氏の歴史において極めて重要な転機となったのが、義弘の婚姻であった。彼は、紀伊国における鉄砲技術の宗家とも言うべき津田算長(つだ かずなが)の娘を正室として迎えたのである 1 。

この婚姻は、単なる家格の維持や勢力拡大を目的とした政略結婚に留まるものではなかった。戦国後期において、鉄砲という新兵器の運用能力は、合戦の勝敗を左右する決定的な要因となりつつあった。この時代、最先端の軍事技術を持つ津田家と、在地領主として力を持つ奥家が血縁によって結びついたことは、奥家にとって「砲術」という無形の戦略的資産を家に取り込むための、極めて高度な生存戦略であった。この結果、義弘は岳父である算長、あるいはその一門から直接、津田流砲術を学ぶ機会を得たとされ、これが奥家に鉄砲技術がもたらされる直接の契機となった 1 。血縁という強固な絆を通じて、当時最先端のテクノロジーが導入されたのである。

3. 生没年を巡る諸説

奥重政の正確な生没年については、史料によって記述が異なり、複数の説が存在する。これは彼の人物像を考察する上で重要な論点となるため、以下に主要な説を挙げる。

-

説A:1560年(永禄3年)生 - 1612年(慶長17年)没

この説は、後年のゲームのキャラクターデータや一部の歴史情報サイトで広く採用されている 3。この年代に従うと、重政が本格的に砲術を学び始めたとされる天正3年(1575年)には15歳、羽柴秀吉による紀州征伐(1585年)では25歳、関ヶ原の戦い(1600年)では40歳となり、その生涯の主要な出来事と年齢の推移に高い整合性が見られる。 -

説B:1538年(天文7年)生 - 1620年(元和6年)没

こちらもゲームのデータなどで見られるもう一つの説である 3。この場合、全体的に年齢が22歳高くなり、より老練な武将としての印象が強まる。しかし、彼の師の一人である津田算正が享禄2年(1529年)生まれであることを考えると、両者の年齢差が近くなりすぎる点が指摘される 5。

これらの説を検討する上で、彼の子息に関する記録が重要な手がかりとなる。重政の二男・奥重俊は文禄3年(1594年)の生まれであり 1 、嫡男・奥重吉が浅野家に仕官したのが慶長5年(1600年)である 1 。これらの事実から逆算すると、父親である重政が1538年生まれであると仮定した場合、重俊が生まれた時点で56歳となり、やや不自然さが残る。一方で1560年生まれであれば、34歳で子をもうけたことになり、世代間の整合性が取りやすい。したがって、本報告では1560年生誕説を主軸として論を進めるが、異説が存在することも付記しておく。

表1:奥重政の生涯年表(諸説併記)

|

西暦 |

和暦 |

年齢(1560年生誕説) |

出来事 |

関連人物 |

典拠/備考 |

|

1560年 |

永禄3年 |

0歳 |

紀伊国那賀郡にて誕生(説A)。 |

奥義弘 |

3 |

|

1570年代 |

天正年間 |

10代 |

雑賀衆の一員として石山合戦などに参戦したとみられる。 |

織田信長, 鈴木重秀 |

3 |

|

1575年 |

天正3年 |

15歳 |

伯父(叔父)の津田算正と大叔父の自由斎より津田流砲術を学び始める。 |

津田算正, 自由斎 |

1 |

|

1585年 |

天正13年 |

25歳 |

羽柴秀吉による紀州征伐。雑賀衆は壊滅的な打撃を受け、後ろ盾を失う。 |

羽柴秀吉 |

7 |

|

1594年 |

文禄3年 |

34歳 |

二男・重俊が誕生。この頃、「奥弥兵衛俊重」と名乗っていた可能性がある。 |

奥重俊 |

1 |

|

1596年 |

慶長元年 |

36歳 |

美濃国多羅城主・氏家行広に仕え、鉄砲組頭となる。 |

氏家行広 |

4 |

|

1599年 |

慶長4年 |

39歳 |

浅野幸長に自由斎流砲術の秘伝を授ける。 |

浅野幸長 |

1 |

|

1600年 |

慶長5年 |

40歳 |

関ヶ原の戦いで西軍に属し敗北、再び浪人となる。同年、長男・重吉が浅野家に仕官。 |

徳川家康, 石田三成 |

1 |

|

1601年 |

慶長6年 |

41歳 |

浅野幸長の紀州入封に伴い、招聘され仕官。砲術師範となる。 |

浅野幸長 |

1 |

|

1612年 |

慶長17年 |

53歳 |

死去。紀の川市桃山町の修禅尼寺に埋葬される。 |

- |

1 |

第二章:津田流砲術の継承と奥義

1. 津田流の源流と発展

奥重政の名を不朽のものとした津田流砲術は、紀州の土豪・津田算長を流祖とする、日本における鉄砲術の源流の一つである 5 。伝承によれば、算長は天文12年(1543年)の鉄砲伝来に際して種子島に滞在しており、ポルトガル人から直接その技術を学び、紀州根来寺の杉之坊を拠点として普及させたとされる 8 。

算長の技術は、その子である長男・津田算正と、算長の弟(一説には次男)で後に「自由斎(じゆうさい)」と号した明算(めいさん)へと継承された 5 。彼らの代で津田流は砲術流派として確立されたと考えられ 9 、やがて二つの主要な系統へと分かれていく。一つは、算正からその子・津田重長へと続く津田流の正統な本流である。そしてもう一つが、自由斎から奥重政へと秘伝が伝えられた、後に「自由斎流」と称されることになる分派であった 5 。

2. 師弟関係の真相:『奥家譜』の記述と年代的考察

奥重政の師弟関係については、『奥家譜』などの家伝史料と、客観的な年代との間に若干の食い違いが見られ、その解釈が重要となる。『奥家譜』には、重政が天正3年(1575年)に「外祖父津田監物算正及自由斎算長」から砲術を学んだという趣旨の記述がある 1 。

しかし、史実を照らし合わせると、いくつかの矛盾点が浮かび上がる。まず、重政の母方の祖父(外祖父)は津田算長であり、津田算正は母の兄または弟、すなわち重政から見れば伯父か叔父にあたる 1 。また、その外祖父である算長は、重政が本格的に砲術を学び始める8年前の永禄10年(1567年)に既に死去している 1 。

これらの年代的矛盾を合理的に解釈するならば、実際に重政に直接指導を行ったのは、伯父(または叔父)にあたる津田算正と、同じく叔父(または大叔父)にあたる自由斎の二人であったと考えるのが妥当である 1 。『奥家譜』の記述は、流派の正当性と権威をよりどころである流祖・算長に求めるため、象徴的にその名を記したか、あるいは後世の伝聞の過程で混同が生じた可能性が高い。いずれにせよ、重政が津田家の血縁者として、一門の中核をなす二人の達人から直接指導を受けるという、極めて恵まれた環境にあったことは間違いない。

3. 自由斎流の奥義と重政の技量

奥重政は、師たちの指導のもと、わずか数年で津田流の奥義を極めたと伝えられる 3 。彼の技量は卓越しており、特に彼が継承し発展させた系統は、師である自由斎の名を冠して「自由斎流」と呼ばれ、津田流の中でも特別な分派として認識されるようになった 1 。

この「自由斎流」が本流と一線を画した背景には、重政自身の豊富な実戦経験があったと考えられる。雑賀衆の一員として石山合戦をはじめとする数多の戦場を経験した彼は、単なる型稽古に留まらない、極めて実戦的な射撃術を体得していた 3 。自由斎流とは、津田流の精緻な技術に、戦場のリアリズムが融合して生まれた、より実践的な流派であったと推測される。

重政が単なる一人の名手ではなく、優れた指導者でもあったことを示す逸話が、門弟・鹿伏兎盛良(かぶと もりよし)の存在である 1 。美濃国多羅城主・関一政の家臣であった盛良は、重政の門下に入り、砲術の蘊奥を極めた。その技量を認めた重政は、彼に自らの姓である「奥」を名乗ることを許したという 1 。盛良は後に外科医学の道に進み、江戸幕府に仕えることになるが、この逸話は、重政の技術と指導力が、藩や家の垣根を越えて求められていたことを物語っている。

このように、津田流が「算正・重長の系統」と「自由斎・重政の系統(自由斎流)」に分かれたことは、単なる家系の分岐以上の意味を持つ。それは、武芸流派が発展・成熟する過程で必然的に生じる「専門化」と「ブランド化」の現象であった。重政が「自由斎流」という名を背負ったことは、彼の技術が本流とは異なる独自性と卓越性を持つことの証明であり、後の大名家への仕官において、その「ブランド価値」が極めて重要な意味を持つことになったのである。

表2:奥重政の系譜と関係者

|

関係性 |

氏名 |

読み |

概要 |

典拠 |

|

父 |

奥義弘 |

おく よしひろ |

紀伊国那賀郡の土豪。津田算長の娘を娶り、砲術を学ぶ。 |

1 |

|

母 |

津田算長の娘 |

(氏名不詳) |

津田流砲術の宗家に連なる。 |

1 |

|

外祖父 |

津田算長 |

つだ かずなが |

津田流砲術の流祖。根来寺を拠点に鉄砲を普及させた。 |

1 |

|

師(伯父/叔父) |

津田算正 |

つだ さねまさ |

算長の長男。津田流二代目として家督を継ぐ。 |

1 |

|

師(叔父/大叔父) |

自由斎(明算) |

じゆうさい(めいさん) |

算長の弟または次男。重政に奥義を伝授したとされる。 |

1 |

|

妻 |

小嶋与三の娘 |

(氏名不詳) |

紀伊国山口荘の住人・小嶋与三の娘。 |

1 |

|

長男 |

奥重吉 |

おく しげよし |

通称は清蔵、弥兵衛。浅野家に仕え、芸州広島藩の奥家(芸州奥家)の祖となる。 |

1 |

|

二男 |

奥重俊 |

おく しげとし |

通称は源太(郎)。紀州に残り、紀州徳川家の治下で奥家(紀州奥家)を存続させた。 |

1 |

|

主君/弟子 |

浅野幸長 |

あさの よしなが |

紀州藩初代藩主。重政を砲術師範として招聘し、自らもその教えを受けた。 |

1 |

|

弟子 |

谷衛友 |

たに もりとも |

丹波国山家藩の初代藩主。重政から砲術の伝授を受けた大名の一人。 |

1 |

|

弟子 |

鹿伏兎盛良 |

かぶと もりよし |

関一政の家臣。重政より奥姓を許されるほどの腕前だったが、後に外科医として大成。 |

1 |

第三章:雑賀衆としての戦い―信長・秀吉との対峙

1. 石山合戦と織田信長

奥重政が砲術家としての技量を磨いたのは、戦国の動乱、その最前線であった。彼は雑賀衆の一員として、元亀元年(1570年)から天正8年(1580年)にかけての石山合戦において、石山本願寺を支援し、天下布武を進める織田信長と敵対したとみられている 3 。

雑賀衆は、鈴木重秀(孫一)をはじめとする優れた指導者のもと、当時最新鋭の兵器であった鉄砲を組織的に運用し、傭兵集団として近畿一円にその名を轟かせていた 2 。特に石山合戦では、本願寺の籠城を支える主力として、その卓越した狙撃技術とゲリラ戦術で織田軍を大いに苦しめた 4 。天王寺砦の戦いなどで織田軍に多大な損害を与えた記録からも、その戦闘力の高さがうかがえる。重政もこの10年にわたる長期戦の中で、一人の砲手として、また技術者として、数多の修羅場を経験し、その技を実践の中で研ぎ澄ましていったことは想像に難くない。

2. 紀州征伐と羽柴秀吉

信長の死後、天下統一の事業を引き継いだ羽柴秀吉にとって、紀州の独立勢力は看過できない存在であった。特に、小牧・長久手の戦い(1584年)において徳川家康・織田信雄と結び、秀吉の本拠地である大坂を脅かした根来寺・雑賀衆の動きは、秀吉の怒りを買うに十分であった 7 。

天正13年(1585年)3月、秀吉はついに紀州の完全平定を決意。甥の羽柴秀次を総大将に、10万とも言われる圧倒的な大軍を率いて紀州へと侵攻した(紀州征伐) 7 。戦いは、和泉南部の諸城をめぐる攻防戦から始まった。前哨戦となった千石堀城では、城兵の激しい抵抗があったものの、秀吉軍は物量に任せてこれを攻め落とし、城内の者を撫で斬りにしたと伝えられる 7 。この勝利で勢いに乗った秀吉軍は、根来寺を焼き討ちにし、雑賀衆の本拠地である雑賀荘へと進軍した。雑賀衆は、秀吉軍の侵攻と時を同じくして内部分裂を起こし、「雑賀も内輪散々に成て自滅」と評されるほどの混乱の中で、組織的な抵抗もままならずに壊滅した 7 。

3. 史料の沈黙:紀州征伐における重政の動向

この紀州の存亡をかけた大戦において、奥重政が具体的にどのような役割を果たし、いかに戦ったのかを直接的に示す史料は、残念ながら現存していない 7 。紀州征伐の経過を詳細に記した『多聞院日記』や各種軍記物においても、彼の個別の武功や動向に関する記述は見出すことができない。

この「史料の沈黙」は、彼がこの戦いに参加していなかったことを意味するものではない。むしろ、彼の当時の立場を物語っていると解釈すべきである。重政は、方面軍を率いる大将格の武将や、雑賀衆全体を統率する頭領ではなく、あくまで雑賀衆を構成する数多くの有力な地侍・専門技術者集団の一員であった。そのため、戦い全体の趨勢を記す年代記や軍記物において、個人の名が特筆されることがなかったと考えられる。

この戦国史上屈指の殲滅戦を生き延びた重政は、雑賀衆という強力な共同体(プラットフォーム)を失った。それは、自らの「技」のみを頼りに、新たな時代の荒波を乗り越えていかなければならないことを意味していた。この痛烈な敗北経験こそが、彼を独立した国人という生き方から、巨大な権力構造の中で自らの専門性を発揮するプロフェッショナルとしての道へと向かわせる、決定的な転換点となったのである。雑賀衆の敗北は、個々の兵士の技量がいかに優れていようとも、それを支える組織力、政治力、そして圧倒的な物量の前には無力であるという冷徹な現実を、重政に教えた。彼が後に大名家に仕える道を選んだのは、この時の教訓が深く刻まれていたからに他ならない。

第四章:流転の半生―関ヶ原、そして浅野家仕官へ

1. 浪々の始まり:紀州平定後の足跡

天正13年(1585年)の紀州征伐によって雑賀衆が事実上解体された後、奥重政の人生は大きな転機を迎える。強力な後ろ盾を失った彼は、一時期、浪々の身となったと考えられる。しかし、彼の卓越した砲術の技量は、決して埋もれることはなかった。史料によれば、重政は文禄5年(1596年)頃、美濃国多羅城主であった氏家行広(うじいえ ゆきひろ)に招聘され、鉄砲組頭として仕えたという記録がある 4 。これは、彼の砲術家としての名声が、故郷の紀州を越えて、美濃の地まで知れ渡っていたことを示す重要な証拠である。

だが、安住の地は長くは続かなかった。慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、主君・氏家行広は西軍に与した。そのため、重政も西軍の一員として戦いに臨むこととなる。しかし、周知の通り西軍は敗北。氏家家は改易となり、重政は再び仕えるべき主を失い、浪人の身へと逆戻りしてしまった 4 。

2. 浅野幸長からの招聘:最高の技術者への渇望

二度目の浪人生活を送る重政に、運命的な出会いが訪れる。彼に白羽の矢を立てたのは、関ヶ原の戦いで東軍の先鋒として武功を挙げ、戦後の論功行賞により、かつての重政の故郷でもある紀伊一国三十七万石の新たな領主となった武将、浅野幸長(あさの よしなが)であった 1 。

幸長は、豊臣秀吉の正室・北政所の縁者(義理の甥)でありながら、加藤清正らと共に武断派の中心人物として知られる気骨の武将であった 10 。彼は武勇一辺倒ではなく、当代一流の文化人でもあり、儒学を藤原惺窩に、茶の湯を古田織部に学ぶなど、学問・教養にも深い関心を持っていた 10 。

特に幸長が渇望していたのが、最高の砲術であった。彼は父・長政と共に朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に従軍し、蔚山城の戦いなどの激戦を経験している。その際、自ら鉄砲を手に奮戦し、銃身が焼き付いて変色するほど撃ち続けたという逸話が残るほど、鉄砲の威力と戦術上の重要性を身をもって痛感していた 10 。彼にとって、自らの新たな領国となった紀州出身であり、かつ国内最高峰の砲術家と名高い奥重政を家臣に迎えることは、藩の軍事力を飛躍的に向上させるための、まさに最重要課題だったのである。

3. 師範としての再出発:過去の敵対を超えて

幸長の招聘は、当時の価値観からすれば異例のものであった。重政は、浅野家が仕えた豊臣家の前身である羽柴秀吉と敵対した雑賀衆の出身であり、つい先年の関ヶ原では、幸長が属した東軍の敵であった西軍の将である。しかし幸長は、そうした過去の経歴や敵味方の関係を一切問わなかった。彼は重政を、単なる一介の家臣としてではなく、藩主自らが教えを請うべき「師範」という破格の待遇で迎えたのである。

この事実は、戦国末期から江戸初期へと移行する時代の、実力主義と合理主義(プラグマティズム)を象徴している。幸長にとって、重政が持つ「自由斎流砲術」という比類なき専門技術は、彼が「元・西軍の浪人」であるという政治的なリスクを補って余りある、計り知れない価値を持つ「無形の戦略資産」であった。これは、戦乱の時代が終わり、藩の存続と経営という新たな競争の時代が始まったことを意味する。そこでは、単なる戦の強さだけでなく、「藩を強くする技術」を持つ専門家が、旧来の身分や所属を超えて高く評価されたのである。

『奥家譜』などによれば、重政は慶長4年(1599年)に幸長へ自由斎流の秘伝を授けたとされており 1 、実際の仕官はその前後のことと考えられる。また、重政の嫡男である重吉も、父に前後して慶長5年(1600年)に浅野家に仕官しており 1 、奥家は父子二代にわたって、新生・紀州浅野家の軍事力の中核を担う存在となったのであった。

第五章:晩年と死、そして後世への遺産

1. 安住の地と最期

浅野幸長という、自らの価値を最大限に評価してくれる主君に巡り会えた奥重政は、ようやく安住の地を得た。彼は紀州藩の砲術師範として、幸長をはじめとする藩士たちにその卓越した技術と知識を伝授し、安定した晩年を送ったと推測される。雑賀衆として戦場を駆け巡り、二度の浪人生活を送った彼の波乱に満ちた人生は、故郷の地で静かな終着点を迎えた。

慶長17年(1612年)、奥重政は53歳(説Aによる)でその生涯を閉じた。亡骸は、彼の故郷である那賀郡荒川荘にほど近い、現在の紀の川市桃山町にある修禅尼寺(しゅぜんにじ)に手厚く葬られた 1 。この寺は、古くから奥家とゆかりの深い寺院であったと考えられており、関連する古文書なども残されている 17 。

2. 芸州奥家と紀州奥家:技術の分流と存続

重政の死後、彼が一代で築き上げた砲術の技と家名は、二人の息子によって二つの有力な藩へと受け継がれ、それぞれに発展していくこととなる。

-

長男・奥重吉(芸州奥家の祖)

通称を清蔵、あるいは父と同じ弥兵衛と名乗った長男・重吉は、父と共に浅野家に仕えた 1。当初の禄高は300石であったが、慶長19年(1614年)からの大坂の陣に鉄砲組頭として従軍し、その戦功を認められて800石へと加増されている 1。元和5年(1619年)、主君・浅野長晟(幸長の弟で二代藩主)が紀州から安芸広島四十二万石へと転封されると、重吉もそれに従って広島へ移住した。以後、その子孫は「芸州奥家」として代々広島藩に仕え、藩の砲術の中核を担った 1。広島藩の家臣団を網羅した『芸藩輯要』にも、清和源氏を称する家臣として「奥氏」の名が記録されており 20、江戸時代を通じてその家系が続いたことが確認できる。 -

二男・奥重俊(紀州奥家の祖)

文禄3年(1594年)生まれの二男・重俊は、兄とは異なる道を歩んだ 1。彼は兄が安芸へ移った後も故郷の紀州に留まり、浅野家に代わって紀州藩主となった徳川頼房(徳川家康の十男)の治下で「紀州奥家」を存続させた 1。大坂の陣の際には、叔父の政友が大坂方に与していたにもかかわらず、重俊は豊臣秀頼からの誘いを断ったと伝えられており 1、旧来のしがらみを断ち切り、新たな支配者である徳川の世に適応しようとする姿勢がうかがえる。

この兄弟の分流は、単なる偶然や個人的な選択の結果と見るべきではない。江戸時代初期は、大名の改易や転封が頻繁に行われるなど、依然として政治的に不安定な時期であった。そのような状況下で、一族の血脈と技術を二つの有力な藩(安芸浅野家と紀州徳川家)に分けて残すことは、どちらかの藩に万が一のことがあっても家名と砲術が途絶えることを防ぐための、極めて合理的な「リスク分散」戦略であった可能性が高い。これは、戦国の世を生き抜いた者の知恵であり、自らが持つ「砲術」という無形文化財をいかにして永続させるかという、長期的視点に立ったレガシーマネジメントであったと言えよう。

3. 奥重政の影響と歴史的評価

奥重政の技術と影響力は、自身の家系に留まるものではなかった。彼は主君である浅野幸長のほか、丹波の大名・谷衛友にも砲術を伝授している 1 。さらに、他家の家臣であった鹿伏兎盛良に奥姓を許すほどにその才能を認め、育て上げたことは、彼の指導者としての度量の大きさを示している 1 。

彼の生涯は、戦国時代の終焉期において、一介の地方豪族が、いかにして自らの卓越した専門技術を武器に時代の荒波を乗り越え、近世武家社会の中に確固たる地位を築いていったかを示す、稀有な成功例である。彼は、単に鉄砲の腕が立つ武人ではなかった。自らの技術を「自由斎流」として体系化し、他者に伝授できる教育者であり、その価値を正しく評価してくれるパトロン(浅野幸長)を見出し、自らを売り込むことのできた、優れたプロフェッショナルであった。彼の生き様は、戦国から近世への移行期における、専門技術者の社会的地位の向上を象徴している。

終章:総括―戦国の「武」から近世の「芸」へ

奥重政の生涯を振り返るとき、我々は一人の砲術家の物語の中に、日本の歴史が大きく転換した時代のダイナミズムを見出すことができる。彼は、雑賀衆という独立性の高い武士団の一員として戦場に生きる戦国時代の「いくさ人」から、藩という安定した組織の中で自らの専門性を発揮する近世の「師範」へと、見事な自己変革を遂げた人物であった。

彼の人生は、鉄砲という技術そのものの変遷をも映し出している。戦国乱世において、鉄砲は敵を殺傷し、城を落とすための純然たる「術(じゅつ)」であった。しかし、泰平の世が訪れると、その役割は藩の軍事力を維持・継承し、家名を後世に伝えるための「芸(げい)」へと、その性格を徐々に変えていく。奥重政は、まさにその過渡期を生きた。彼は、戦場で培った殺しの技術を、教育可能な知識体系へと昇華させ、それを浅野家という新たなパトロンに提供することで、自らの家と技術の存続を勝ち取ったのである。

雑賀衆の栄光と没落、流転の末に見出した安住の地、そして安芸と紀州という二つの藩に分かれて根付いたその技術と血脈。奥重政の物語は、個人の技量と時代の要請が交差する一点に、いかにして新たな道が開かれるかを示している。彼は、自らの腕一本で戦国の終焉を乗り越え、その名を歴史に刻んだ、真のプロフェッショナルであったと評価できよう。

引用文献

- 奥重政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E9%87%8D%E6%94%BF

- 戦国!室町時代・国巡り(9)紀伊編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n773451d5658f

- 武将データ ~ 和歌山市「雑賀孫市と雑賀衆のまち」 - 信長の野望・天道 ユーザーズページ https://www.gamecity.ne.jp/regist_c/user/tendou/dl09.htm

- 『信長の野望・天道 パワーアップキット』タイアップダウンロードコンテンツ「雑賀孫市と雑賀衆のまち」(コーエーテクモゲームス様) | 戦国魂ブログ https://sengokudama.jugem.jp/?eid=718

- 津田算正とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E7%AE%97%E6%AD%A3

- 信長の野望・天道:タイアップ・イベント情報 - コーエーテクモゲームス https://www.gamecity.ne.jp/tendou/information/

- 紀州征伐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90

- 津田流(つだりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E6%B5%81-1564580

- 津田重長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E9%87%8D%E9%95%B7

- 浅野幸長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E5%B9%B8%E9%95%B7

- 佐久間信盛は何をした人?「筆頭家老なのに突然の折檻状で信長からクビにされた」ハナシ https://busho.fun/person/nobumori-sakuma

- 豊臣秀次は何をした人?「殺生関白の汚名を着せられ世継ぎ問題で切腹させられた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/hidetsugu-toyotomi

- 関ヶ原の戦いの戦後処理 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%BE%8C%E5%87%A6%E7%90%86

- 浅野幸長陣跡|観光スポット - 岐阜の旅ガイド https://www.kankou-gifu.jp/spot/detail_6867.html

- 浅野幸長公四百年遠忌高台寺追善茶会 http://www.cha-miyashita.com/chakai_asano.html

- 砲術家の生活 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA51205784

- 第一部 秀吉・秀頼による安楽寿院の復興と覚栄 - 和歌山県立博物館 https://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/anrakujuin/list.pdf

- 最上廃寺発掘調査報告 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/65/65990/96382_1_%E6%9C%80%E4%B8%8A%E5%BB%83%E5%AF%BA%E7%99%BA%E6%8E%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 那賀郡桃山町最上所在 - 最上廃寺発掘調査報告 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/65/65990/96382_1_%E6%9C%80%E4%B8%8A%E5%BB%83%E5%AF%BA%E7%99%BA%E6%8E%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 岸本良信公式ホームページ 藩士と幕臣の名簿 広島藩(芸州藩・安芸藩) https://www.kishimotoyoshinobu.com/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E8%97%A9%EF%BC%88%E8%8A%B8%E5%B7%9E%E8%97%A9%E3%83%BB%E5%AE%89%E8%8A%B8%E8%97%A9%EF%BC%89/

- 村上家乗 - 広島県 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/shiryousyuu/shiryoshu12.pdf