宗義調

宗義調は対馬を率いた戦国大名。内乱を鎮め、朝鮮との貿易を再構築し、偽使も駆使して宗家の経済基盤を確立。秀吉の朝鮮出兵要求に苦慮しつつも、巧みな外交で対馬の存続に尽力した。

宗義調 ― 国境の島・対馬を率いた戦国大名の生涯と戦略

序章:乱世の境界に立つ大名

日本の戦国時代、数多の大名が群雄割拠する中で、宗義調(そう よししげ)ほど特異な立場に置かれた武将は稀である。彼が率いた対馬宗氏は、日本の政治体制に組み込まれながらも、その経済的生命線を朝鮮王朝との通交貿易に全面的に依存するという、極めて特殊な地政学的環境にあった 1 。山がちで耕作に適した土地が極端に少ない対馬にとって、朝鮮との交易は単なる富の源泉ではなく、領国と家臣団の存立そのものを支える基盤であった 1 。この「日朝両属」とも形容される状況は 4 、宗氏歴代当主、とりわけ本報告書の主題である宗義調の行動原理を根源から規定する要因となっていた。

義調が歴史の表舞台に登場する前夜、対馬宗氏は大きな転換期にあった。元来、宗氏は九州本土の名門・少弐氏の被官、すなわち守護代や地頭代として対馬に勢力を扶植した一族である 2 。しかし、戦国期の動乱の中で主家である少弐氏が衰退し、ついには滅亡するに至ると 6 、宗氏は名実ともに自立した戦国大名へと変貌を遂げていった。だがその道程は平坦ではなく、義調の父・宗晴康の時代には家督を巡る内紛が頻発し、宗家の支配体制は著しく不安定であった 3 。晴康自身、その混乱を収拾するために一族や家臣団から擁立された経緯を持ち 3 、義調は父から脆弱な権力基盤を引き継ぐことを運命づけられていた。

本報告書は、この宗義調という人物を、単なる一地方領主としてではなく、内には家中の統一、外には朝鮮王朝との外交、そして九州の群雄との勢力均衡という、三つの異なる戦線を同時に戦い抜いた稀有な政治家・外交官として捉え直すことを目的とする。彼の生涯は、まさに「国境の島」の宿命を一身に背負い、内憂外患の荒波を巧みな舵取りで乗り越えようとした、卓越した生存戦略の軌跡そのものであった。本報告書では、その生涯を丹念に追い、彼の決断の背景にある論理と、それが後世に与えた影響を深く考察していく。

第一部:家督相続と領国経営の安定化

第一章:混乱の中から立つ ― 宗家の継承

宗義調は天文元年(1532年)、対馬国主である宗氏第16代当主・宗晴康の長男として生を受けた 8 。その出自は、混乱の渦中にあった宗家の未来を託されるものであった。父・晴康は、先代の宗将盛が死去した後の家督を巡る騒乱を収めるべく、家臣団の要請を受けて当主となった人物であり、その権力基盤は必ずしも盤石ではなかった 3 。このような状況下で、義調は次代の指導者としての道を歩み始める。

天文22年(1553年)、義調は父・晴康から家督を継承し、宗家第17代当主となった 8 。この家督相続に際して、彼は極めて重要な政治的行動をとる。それは、室町幕府将軍家による権威付けの活用であった。彼は、当初「義親(よしちか)」と名乗っていたが、これは天文11年(1542年)に第12代将軍・足利義晴から偏諱(名前の一字)を賜ったものである 9 。そして家督相続後、新たに第13代将軍・足利義藤(後の義輝)から重ねて「義」の字を賜り、「義調」へと改名した 9 。

この改名は、単なる形式的なものではない。当時の対馬は、中央の政治から地理的に隔絶していたが、宗氏は歴代当主が足利将軍家から偏諱を受けることで、室町幕府が構築した全国的な身分秩序の中に自らを明確に位置づけていた 2 。将軍からの偏諱拝領は、その支配の正統性を内外に示す強力な手段であった。特に、父の代からの不安定な権力基盤を引き継いだ義調にとって、将軍という中央の最高権威を後ろ盾とすることは、自身の求心力を高め、家中の不満分子を牽制する上で不可欠な戦略だったのである。こうして義調は、将軍家の権威を巧みに利用しつつ、対馬国主としての第一歩を踏み出した。しかし彼の前途には、宗家の統一を阻む深刻な内乱が待ち構えていた。

第二章:対馬の統一と支配体制の確立

家督を継いだ義調の前に立ちはだかった最大の課題は、依然として不安定な領国支配の確立であった。その帰趨を決したのが、宗家一族を二分した内乱の鎮圧と、その後に彼が構築した独特の統治体制である。

津奈調親の乱(1559年)と島内統一

永禄2年(1559年)、義調の支配体制を根底から揺るがす大事件が勃発する。先々代当主・宗将盛の異母弟にあたる津奈調親(つな ちかおや)が、義調に反旗を翻して対馬に襲来したのである 9 。この反乱は、単なる家臣の謀反ではなく、宗家の惣領の地位を巡る同族間の深刻な権力闘争であった 11 。戦国時代の日本では、惣領家と分家・庶家の間での家督争いは普遍的な現象であり 12 、対馬もその例外ではなかった。この内部抗争は、対外的な交渉力や領国経営の安定を著しく阻害する致命的な要因となり得た。

津奈調親の挙兵は、義調の支配に対する最大の内部的挑戦であった。しかし義調は、この危機に際して卓越した指導力を発揮する。彼は自ら軍を率いてこれを迎え撃ち、壱岐国の勝浦において反乱軍を完全に鎮圧、調親を討ち取った 9 。この決定的勝利は、宗家内部における義調の権威を絶対的なものへと高めた。これにより、彼は名実ともに対馬の統一を成し遂げ、宗家の求心力を飛躍的に向上させることに成功したのである。

この内乱の鎮圧が持つ戦略的意義は極めて大きい。この内部固めが成功したからこそ、彼はその後の朝鮮王朝との重要な外交交渉(後述する丁巳約条の締結など)や、九州の諸勢力との対立に、対馬の総力を挙げて臨むことが可能になった。国内の安定なくして、外交の成功はあり得ない。津奈調親の乱の鎮圧は、義調のその後の治世全ての成功の不可欠な前提条件となったのである。

隠居と後見政治という統治形態

島内を統一し、権力基盤を固めた義調は、永禄9年(1566年)、突如として家督を養子の宗茂尚(しげひさ)に譲り、わずか36歳の若さで隠居した 8 。茂尚は、義調が打倒した津奈調親の兄、すなわち先々代当主・宗将盛の子であった。しかし、この隠居は権力の座からの引退を意味するものではなかった。史料は、彼が隠居後も「なおも実権は掌握していた」と明確に記しており 9 、朝鮮との外交文書も、引き続き義調の名と彼の印章である「義調図書」を用いて発給され続けた 13 。これは、名目上の当主が誰であれ、対馬の実質的な最高権力者が義調であり続けたことを示している。

その後、養子の茂尚、そしてその弟・義純(よしずみ)が相次いで早世するという不幸に見舞われるが、義調はさらにその弟である昭景(後の宗義智)を当主として擁立し、自らはその後見人として政治の実権を握り続けた 9 。

この義調が採用した「隠居政治」は、日本の歴史において「院政」や「大御所政治」として知られる、有効な統治形態の一つであった 15 。義調の隠居は、単なる権力移譲ではなく、極めて高度な戦略的柔軟性を持つ統治システムであったと言える。第一に、若年の養子を当主とすることで、将来の家督継承者を育成しつつ、第二に、自らは経験豊富な「大御所」として最終的な意思決定権を保持する。そして第三に、有事の際には柔軟に表舞台へ復帰する余地を残す。このシステムがあったからこそ、天正15年(1587年)に豊臣秀吉の九州平定という未曾有の国難に直面した際、若年の義智に代わって即座に当主へ復帰し、的確な判断を下すことができたのである 3 。これは、硬直化した家督制度では不可能な、卓越した危機管理能力の表れであり、義調の政治家としての成熟を示している。

第二部:外交と通商 ― 宗氏存立の生命線

対馬の領国経営は、朝鮮半島との関係を抜きにしては語れない。義調の治世は、この日朝間の外交と通商を再構築し、宗家の経済的基盤を盤石なものにした時代として特筆される。彼は公式な外交交渉と、非公式ながらも実利の大きい「偽使」の活用という、硬軟両様の巧みな戦略を駆使した。

第三章:朝鮮外交の再構築

乙卯達梁の倭変(1555年)と協調外交

義調が家督を継いで間もない弘治元年(1555年)、倭寇が朝鮮の全羅道沿岸を襲撃する「乙卯達梁(いつぼうたつりょう)の倭変」が発生した 9 。この事件に対し、義調は倭寇を討伐しようとする朝鮮王朝に情報を提供するなど、鎮圧に協力的な姿勢を示した 9 。これは、対馬にとっての生命線が、国家間の公式な通交貿易であり、それを脅かす非公式な海賊行為(倭寇)は、むしろ自らの利益を損なう敵であるという、義調の極めて現実的な判断を反映している。彼は、倭寇の存在を逆手にとり、朝鮮側との信頼関係を醸成する好機と捉えたのである。

丁巳約条(1557年)の締結と経済的繁栄

この倭寇対策への協力を外交カードとして、義調は朝鮮王朝との交渉を有利に進め、弘治3年(1557年)に新たな通商条約である「丁巳約条(ていしやくじょう)」を締結することに成功した 9 。この約条の最も重要な成果は、宗氏が朝鮮へ派遣できる公式の貿易船である「歳遣船」の定数が、それまでの年25隻から30隻へと増加されたことであった 18 。この5隻の増加は、対馬にもたらされる貿易利潤を大幅に拡大させ、宗氏の財政基盤を強化し、その後の経済的繁栄の礎を築くものとなった 9 。

「偽使」の駆使と通交権益の独占

公式な外交交渉によって安定的な関係を築く一方で、宗氏はより大きな実利を得るため、古くから続く非合法な手段をも巧みに利用した。それが「偽使(ぎし)」、すなわち他者の名義を騙った偽の使節の派遣である 1 。朝鮮王朝は、財政的負担や国防上の理由から対日貿易を厳しく制限しようとしたが 1 、対馬宗氏や博多商人など日本側には、増大する経済需要を満たすため貿易を拡大したいという強い動機があった 1 。この需給のミスマッチを埋めるための手段が偽使であった。

義調もこの手法を継承し、巧みに利用して朝鮮との通交権を回復・強化したとされている 20 。宗氏にとって偽使は、単なる詐欺行為ではなく、領国の経済を支え、多くの家臣団を養うための、いわば「必要悪」ともいえる高度な外交・経済戦略であった。九州国立博物館に所蔵される宗家伝来の史料群には、室町将軍の「徳有鄰」印や朝鮮国王の「為政以徳」印を偽造した木印、さらには大内氏や小弐氏といった他の大名名義の印章が多数含まれており 21 、これが組織的な偽使派遣の動かぬ物証となっている。彼らは、朝鮮王朝の通交管理システムの抜け穴を突き、貿易利潤の独占と最大化を図ったのである。これは、国境地帯の領主が、中央政府の公式な枠組みだけでは生き残れない現実と、その中で培われたしたたかな生存術を如実に物語っている。

その手口は多岐にわたっており、以下に示す表のように類型化できる。

表1:宗氏が関与した偽使の類型と事例

|

偽使の類型 |

具体的事例(偽称名義) |

派遣時期の目安 |

手口・目的 |

関連史料 |

|

名義詐称型 |

伊集院煕久(所領を失い行方不明) |

15世紀半ば以降 |

既存の通交権を乗っ取り、通交回数を水増しして貿易を行う。 |

1 |

|

名義創出型 |

田平弘(実在の人物だが当初から宗氏が偽称) |

15世紀半ば |

新たな通交権をゼロから創出する。偽造した私印を使用。 |

1 |

|

名義借用型 |

塩津留聞(宗氏の被官となる) |

15世紀後半 |

通交権を持つ家臣から名義を借り受け、その一部を宗氏が行使する。 |

1 |

|

権威偽装型 |

室町将軍(日本国王)、大内氏、小弐氏 |

15世紀~16世紀 |

より大きな権威を騙り、朝鮮側から特別な待遇や多くの回賜品を得る。 |

21 |

|

国家捏造型 |

夷千島王遐叉(架空の国王) |

15世紀 |

架空の国家を創出し、その使節として通交する。 |

22 |

第四章:九州の群雄との角逐

朝鮮半島との関係を安定させる一方で、義調は九州本土のめまぐるしく変化する政治情勢にも対処しなければならなかった。かつての主家であった少弐氏の滅亡は、宗氏の立ち位置を大きく変え、新たな競争相手との対立を生んだ。

主家・少弐氏の滅亡と九州進出の夢

宗氏は長年にわたり、九州の名門である少弐氏の有力な被官として、周防の大内氏など北九州の覇権を争う大名たちとの戦いに明け暮れてきた 2 。宗氏にとって少弐氏は、九州本土における政治的・軍事的な足がかりであり、その威光を借りて自らの地位を保つという側面があった。しかし、戦国下剋上の波は少弐氏をも飲み込み、義調の治世下である永禄2年(1559年)、肥前の龍造寺隆信によって当主の少弐冬尚が攻め滅ぼされ、鎌倉時代以来の名門・少弐氏は歴史の舞台から姿を消した 7 。

この主家の滅亡は、宗氏の対九州戦略の根本的な転換を意味した。少弐氏を擁して九州本土へ影響力を行使するという従来の戦略は完全に頓挫し、宗氏は九州における確固たる拠点を失った。これにより、宗氏はより一層、対馬島内と朝鮮半島にその活路を見出さざるを得なくなったのである。

肥前松浦氏との対立 ― 壱岐を巡る攻防

九州本土への進出の道が閉ざされた後、義調が次に関心を向けたのは、対馬と九州本土の中間に位置する壱岐島であった。しかし、そこでは肥前平戸を本拠とする松浦隆信が急速に勢力を拡大しており、両者の衝突は避けられなかった 8 。

宗氏と松浦氏は、壱岐の支配権を巡って激しく対立し、互いに現地の国人を味方に引き入れようと画策するなど、一進一退の攻防を繰り広げた 8 。この対立は、豊臣秀吉による九州平定(1587年)の報が伝わるまで続く、長期的な緊張関係となった 28 。これは、対馬という島国を越えて勢力圏を拡大しようとする義調の野心と、それを阻む九州の在地勢力との角逐を象徴する出来事であった。

大友氏・龍造寺氏との関係

当時の北九州は、豊後の大友宗麟と肥前の龍造寺隆信という二大勢力が覇を競う、まさに群雄割拠の時代であった 29 。大友氏は北部九州6ヶ国の守護職を兼ねる広大な版図を誇り 32 、龍造寺氏は少弐氏を滅ぼした勢いを駆って「五州二島の大守」と称されるまでに急成長していた 33 。

現存する史料からは、義調がこれら二大勢力と直接的な軍事同盟を結んだり、大規模な衝突を起こしたりした記録は限定的である。しかし、彼ら巨大勢力の動向は、常に宗氏の戦略に影響を与えていた。特に、龍造寺隆信の台頭期には、大友宗麟が龍造寺討伐の兵を動かすなど、九州の情勢は極めて緊迫していた 27 。このような状況下で、義調は特定の勢力に過度に接近することなく、巧みな距離感を保ち、直接的な戦火が対馬に及ぶのを避けるという、慎重かつ現実的な外交政策を貫いていたと推察される。また、当時の中央政界の実力者であった千利休が義調に宛てた書状が現存していることからも 35 、彼が九州の動向のみならず、中央とのコネクションを維持し、常に多角的な情報収集に努めていたことが窺える。

第三部:天下統一の奔流の中で

戦国時代の終焉を告げる天下統一の巨大な奔流は、国境の島・対馬にも容赦なく押し寄せた。豊臣秀吉の登場は、宗義調の治世における最大の試練であり、彼の政治家としての真価が問われる最終局面であった。

第五章:豊臣秀吉への臣従

九州平定(1587年)と宗氏の迅速な決断

天正15年(1587年)、天下統一を目前にした豊臣秀吉は、九州で勢力を拡大し続けていた島津氏を討伐するため、20万ともいわれる空前の大軍を率いて九州へ侵攻した(九州平定) 29 。この報に接した宗氏は、九州の他の多くの大名が去就に迷う中、いち早く秀吉への服属を決定し、使者を派遣した 8 。これは、島津氏の武力に抗する術はなく、秀吉の圧倒的な軍事力と天下の趨勢を的確に読み取った、極めて現実主義的な決断であった。

当主復帰の謎 ― 老練な指導者の危機対応

この国家的な危機に際して、20年近く隠居の身であった義調は、突如として家督に復帰し、再び宗家の当主となった 3 。そして、名目上の当主であった養子・義智(当時20歳)と共に、筑前筥崎(現在の福岡市)に設けられた秀吉の本陣に出頭した 3 。この一連の動きは、若年の義智ではこの未曾有の国難への対応は困難であると判断した義調が、自ら交渉の矢面に立つことを決意したためと考えられている 3 。かつて彼が構築した「隠居政治」という柔軟な統治システムが、この危機的状況下で最大限に機能したのである。

本領安堵と豊臣政権下の地位

秀吉は、抵抗する勢力には徹底的な殲滅も辞さない一方、早期に恭順の意を示した者には寛大な処置をとる傾向があった 36 。義調の決断は、まさにこの秀吉の行動パターンを的確に読んだものであった。経験豊富な指導者である義調が自ら当主として復帰し、迅速に臣従の意を示したことに対し、秀吉はこれを高く評価した。その結果、宗氏は秀吉から対馬一国の領有を保証する朱印状を与えられ、本領を安堵された 9 。

この成果は、義調の長年の政治経験と情報収集能力、そして決断力が結実した、一世一代の外交的勝利であった。もし判断が遅れたり、経験の浅い義智に全ての対応を任せていたりすれば、宗氏は改易や減封といった厳しい処分を受けていた可能性も否定できない。義調の当主復帰と迅速な臣従は、宗家が豊臣政権下でその地位を保全するための、最も賢明かつ唯一の選択だったのである。

第六章:板挟みの対朝鮮交渉と最期

秀吉への臣従によって対馬の安泰を確保した義調であったが、それは新たな、そしてより困難な課題の始まりに過ぎなかった。天下人となった秀吉の野心は、国境の島の領主を、日本と朝鮮の狭間で引き裂かれる苦境へと追い込んでいく。

秀吉の「朝鮮国王臣従要求」という無理難題

九州を平定し、国内の統一をほぼ成し遂げた秀吉の次なる目標は、海外、すなわち明(中国)の征服であった。その第一歩として、秀吉は義調に対し、「1年以内に朝鮮国王を日本に従属させ、入朝(秀吉に拝謁させる)させよ」という、常識では考えられない無理難題を命令した 9 。これは、朝鮮が長年にわたり明の冊封国(君臣関係にある属国)であり、日本の支配下に入ることはあり得ないという、当時の東アジアの国際秩序を完全に無視した要求であった 3 。長年、朝鮮との密接な関係の中で生きてきた義調にとって、この命令は宗家の存亡そのものを揺るがす、絶体絶命の窮地を意味した。

苦境の中での外交努力と限界

秀吉の命令をそのまま朝鮮側に伝えれば、交渉は即座に決裂し、戦争は避けられない。さりとて天下人の命令に背くことは、宗家の滅亡に直結する。この究極の板挟み状態に陥った義調と養子の義智は、苦肉の策を講じる。彼らは秀吉の「従属せよ」という高圧的な要求を、そのまま伝えるのではなく、「秀吉の日本統一を祝賀するための通信使を派遣してほしい」という、外交儀礼の範囲内の要求へと巧みに「翻訳」し、朝鮮側との交渉を進めたのである 43 。

しかし、両国の指導者の根本的な認識の齟齬はあまりに大きく、交渉は難航を極めた。義調は、対馬の存続をかけて必死の外交努力を続けたが、その心労は彼の身体を蝕んでいった。そして、この困難な交渉の途上である天正16年12月12日(西暦1589年1月28日)、宗義調は病によりこの世を去った。享年57であった 8 。

義調の死と、養子・義智への継承

義調の死後、家督とこの絶望的ともいえる外交交渉は、養子の宗義智に引き継がれた 9 。義調が育成した景轍玄蘇や柳川調信といった有能な外交官僚たちは義智を支えたが 28 、秀吉の強硬な姿勢は変わることがなかった。最終的に交渉は決裂し、日本は文禄・慶長の役という未曾有の対外戦争へと突入していく。

義調の死は、一つの時代の終わりを象徴する出来事であった。それは、対馬が知恵と交渉術を駆使して二つの大国の間を巧みに渡り歩くことができた時代の終焉であり、巨大な中央権力の奔流によって、否応なく戦争へと巻き込まれていく新たな時代の始まりを告げるものであった。

終章:宗義調の歴史的評価

宗義調の生涯は、戦国乱世という激動の時代において、対馬という特異な領国を率いた指導者の苦悩と栄光、そして限界を凝縮している。彼の歴史的評価は、多角的な視点からなされるべきである。

「国泰家栄」を築いた手腕

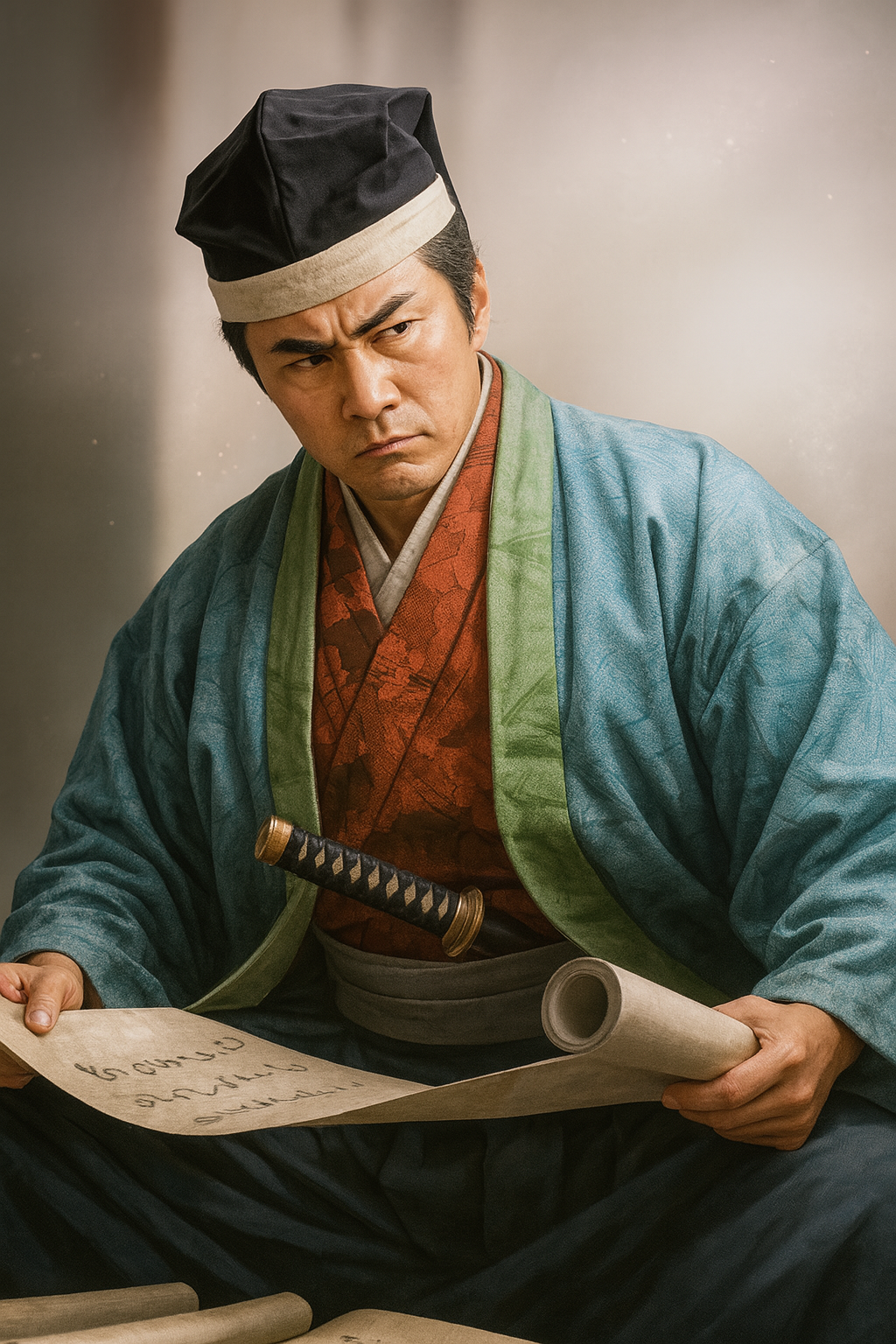

九州国立博物館が所蔵する宗義調の肖像画には、彼が「偽使」を巧みに運用して朝鮮王朝との通交権を回復させ、領国経営を安定・強化させた当主であったと記されている 20 。また、ある研究書は義調の治世を「『国泰家栄』(国は安泰で家は栄える)の実現」と高く評価している 4 。この評価は的確である。彼は、内においては津奈調親の乱を鎮圧して惣領制を確立し、対馬を完全に掌握した。外においては、乙卯達梁の倭変での協調姿勢を足がかりに丁巳約条を締結し、公式な通交貿易を拡大させた。これら一連の成功により、宗氏は義調の時代に政治的安定と経済的繁栄の絶頂期を迎えた。武勇と知略、そして外交手腕を兼ね備えた、戦国時代の対馬における最も優れた指導者の一人であったことは間違いない。

境界領域の支配者としての生存戦略

義調の生涯は、二つの大国の狭間に位置する小勢力が、いかにして生き残るかという普遍的な問いに対する、一つの実践的な答えを示している。彼の行動原理は、硬直した理念や名分ではなく、常に領国の存続と繁栄という現実的な利益を最優先する、柔軟かつプラグマティックなものであった。倭寇への協力と取り締まりの使い分け、公式交渉と非合法な偽使の併用、若き日の隠居と国難に際しての即時復帰など、その時々の状況に応じて最適な戦略を選択する能力に長けていた。これは、常に緊張を強いられる「境界領域」の支配者であるがゆえに培われた、卓越した政治感覚と生存術であった。

後世への遺産と課題

義調が築いた朝鮮王朝との太いパイプと、それを支える柳川氏や外交僧・景轍玄蘇といった専門家集団は、宗氏にとって最大の遺産となった。この外交インフラがあったからこそ、宗氏は豊臣秀吉による文禄・慶長の役という未曾有の国難を乗り越え、徳川の世においても再び日朝間の唯一の公式な窓口としての地位を独占し、近世を通じて繁栄を維持することができたのである 2 。

一方で、彼の遺産は光だけではなかった。彼が領国の利益のために駆使した国書の偽造や偽使といった危険な手法は、その孫である宗義成の代に「柳川一件」と呼ばれる深刻なお家騒動と外交問題を引き起こす遠因ともなった 47 。義調が残した遺産は、その後の宗家の栄光の礎であると同時に、常に爆発の危険をはらむ火種をも内包していたのである。

結論として、宗義調は、内乱を鎮めて領国を統一し、巧みな外交戦略で対馬に未曾有の繁栄をもたらした名君であった。しかし、その成功は、国境の島という宿命の中で編み出された、危うい均衡の上に成り立つものでもあった。彼の生涯は、国際関係の狭間で生きる者の栄光と悲哀、そしてその叡智を、現代の我々に強く示唆している。

引用文献

- 偽使 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E4%BD%BF

- 宗氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E6%B0%8F

- 【戦国時代の境界大名】宗氏――朝鮮半島との交渉・貿易を独占した一族 - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/23/180000

- 対馬宗氏の中世史 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB23187921

- 潮待ちの港、対馬2 http://www.iokikai.or.jp/siomatinominato.tusima2.html

- 対馬重要歴史年表 - 長崎県 https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2016/03/1459239095.pdf

- 肥前国(ヒゼンノクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%82%A5%E5%89%8D%E5%9B%BD-119916

- 宗義調(そうよししげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%97%E7%BE%A9%E8%AA%BF-1085938

- 宗義調 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E7%BE%A9%E8%AA%BF

- 宗義調 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SouYoshishige.html

- 大君外交の国際認識 -華夷秩序のなかの日本- - J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaiseiji1957/1974/51/1974_51_1/_article/-char/ja/

- 伊達政宗特集|蘇る戦国絵巻 史跡探訪 - 高畠町観光協会 https://takahata.info/date/

- 近世前期日朝関係における「図書」の使用実態 https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/36755/files/KJ00003663566.pdf

- 宗義智 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E7%BE%A9%E6%99%BA

- 解説 解説 - 家康公検定 https://ieyasukou.jp/pdf/ieyasukoukentei_2022mondai-kaitoukaisetsu.pdf

- 第二章 前田利家・利長・利常の戦い - 近世加賀藩と富山藩について http://kinseikagatoyama.seesaa.net/article/364358126.html

- 乙卯の倭変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%99%E5%8D%AF%E3%81%AE%E5%80%AD%E5%A4%89

- 丁巳約条 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%81%E5%B7%B3%E7%B4%84%E6%9D%A1

- 日朝貿易(にっちょうぼうえき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E6%9C%9D%E8%B2%BF%E6%98%93-1192866

- 収蔵品ギャラリー | 宗義調像 - 九州国立博物館 https://collection.kyuhaku.jp/gallery/34646.html

- 文化交流展示情報 IVテーマ「対馬宗家旧蔵の「図書」(図書印)と木印(重要文化財)」 - 九州国立博物館 https://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_pre33.html

- 偽 使 - 日韓文化交流基金 https://jkcf.or.jp/cms/wp-content/uploads/2019/11/1_1_1j.pdf

- 宗氏(そううじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%97%E6%B0%8F-89119

- 少弐冬尚(しょうにふゆひさ) - 戦国時代人物名鑑 - Merkmark Timelines https://www.merkmark.com/sengoku/meikan/22shi/shoni_fuyuhisa.html

- 長崎県のご先祖調べ - 家系図作成からご先祖探しの専門サイト https://www.kakeisi.com/survey/survey_nagasaki.html

- 福岡以外の城-243勝尾岳城 http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/243katsuodake/katsuodake0.htm

- 渋川の戦い - 玄海町ホームページ https://www.town.genkai.lg.jp/uploaded/life/63324_614913_misc.pdf

- 宗義智(そうよしとし)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%97%E7%BE%A9%E6%99%BA-89742

- 1587年 – 89年 九州征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1587/

- 【戦国軍師入門】北九州をめぐる戦い――小早川隆景・立花道雪の激突 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2022/05/09/174643

- ふるさと人物誌25 戦国時代を翔けた 「秋月 種実」(あきづき たねざね) | 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297062967917/index.html

- 大友宗麟とその時代 - 大分市 https://www.city.oita.oita.jp/o157/bunkasports/citypromotion/1369370791117.html

- 肥前の龍造寺氏 - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34632_20130321035027.pdf

- 鳥栖市史年表 https://www.city.tosu.lg.jp/uploaded/attachment/2863.pdf

- 五、奉行人組織の実態 - 三、一族の発給文書の概観 - 名古屋大学学術機関リポジトリ https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/4091/files/BS004408167.pdf

- 九州平定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B9%B3%E5%AE%9A

- Ⅱ 地 - 鳥栖市 https://www.city.tosu.lg.jp/uploaded/attachment/2859.pdf

- 宗義調- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%AE%97%E7%BE%A9%E8%AA%BF

- 豊臣秀吉領知宛行状 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/598039

- 対馬府中藩:長崎県・佐賀県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/edo-domain100/tsushimafuchuu/

- 朝鮮通信使とは - 京都国際学園 https://kyoto-kokusai.ed.jp/jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BD%BF%E3%81%A8%E3%81%AF.pdf

- 秀吉と李氏朝鮮、狭間で苦悩する対馬の島主宗氏 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gfb5flE2zGA

- 朝鮮通信使5 | 日朝文化交流史 - FC2 https://tei1937.blog.fc2.com/blog-entry-580.html

- 潮待ちの港、対馬3 http://www.iokikai.or.jp/siomatinominato.tusima3.html

- 「慚島伝」漂風の愚民・安龍福 (破 昭次郎) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054885123360/episodes/1177354054885123368

- 対馬宗氏の中世史 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB23187921?l=en

- 柳川一件 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E5%B7%9D%E4%B8%80%E4%BB%B6

- 朝鮮国王の国書を改ざんした。 柳川 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=5388

- 柳川調信(やながわ・しげのぶ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9F%B3%E5%B7%9D%E8%AA%BF%E4%BF%A1-1116694