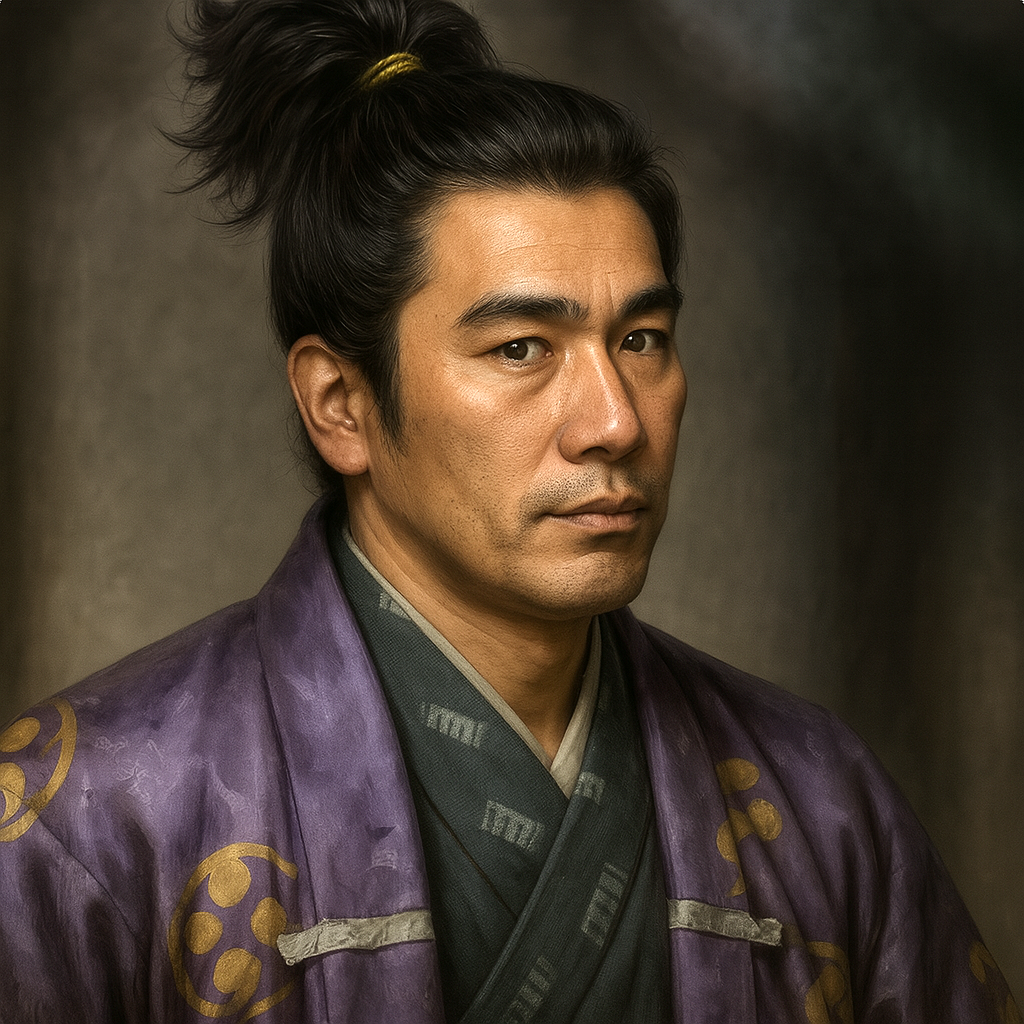

寒川元隣

寒川元隣は、讃岐の名門寒川氏当主。三好氏の被官となるも謀略で虎丸城を失う。長宗我部氏の侵攻に対し、旧敵十河存保と共闘し中富川合戦で討死。その名は名刀伝説として残る。

讃岐の戦国武将・寒川元隣 ― 激動の時代に翻弄された東讃の雄

序章:讃岐国人・寒川元隣という存在

戦国時代の日本列島は、群雄が割拠し、旧来の権威が失墜する激動の時代であった。四国、とりわけ讃岐国もその例外ではなく、畿内の政治情勢と密接に連動しながら、複雑な権力闘争の舞台となっていた。この讃岐の東部、東讃地域に勢力を張った国人領主、寒川元隣(さんがわ もとちか)は、まさにこの時代の地方豪族が辿った典型的な宿命を体現する人物である。

本報告書は、寒川元隣という一人の武将の生涯を、現存する史料や伝承に基づき、多角的かつ徹底的に調査・分析することを目的とする。彼の生涯は、阿波国から四国全域に覇を唱えた三好氏、そして土佐国から怒涛の勢いで四国統一を進めた長宗我部氏という、二つの巨大な勢力の狭間で、いかにして翻弄され、そして終焉を迎えたかという軌跡そのものであった。

彼は単なる一地方武将ではない。その出自は古代の皇族にまで遡る名門であり、代々その地を治めてきた一族の当主として、地域の秩序を担う存在であった 1 。その彼が、いかにして自らの城を明け渡し、かつての宿敵と共に戦い、そして戦場の露と消えていったのか。その生涯を追うことは、戦国という時代の本質、すなわち中央の巨大権力と地方の土着勢力との間に生じた力学と、そこに生きた人々の苦悩と決断を浮き彫りにすることに繋がるであろう。本報告書では、寒川元隣の出自からその最期、そして後世に残した影響に至るまでを詳細に検証し、讃岐戦国史における彼の歴史的意義を明らかにしたい。

第一章:寒川氏の系譜と東讃における勢力基盤

寒川元隣の人物像と彼が置かれた状況を深く理解するためには、まず彼が背負っていた一族の歴史的背景と、その勢力基盤が形成された東讃の複雑な環境を解明する必要がある。

第一節:神櫛王を祖とする名門の出自

寒川氏は、戦国時代に台頭した多くの新興勢力とは一線を画す、由緒ある家柄であった。その祖は、日本神話に名高いヤマトタケルノミコトの同母弟であり、景行天皇の皇子である神櫛王(かんぐしおう)にまで遡るとされる 1 。平安時代に入り、讃岐朝臣の姓を賜った永成の次男・元直が、寒川郡(現在のさぬき市の一部)を治めたことから「寒川」を称するようになったと伝えられている 1 。このように、寒川氏は古代の讃岐公氏の流れを汲む、讃岐でも有数の旧家として、地域社会に深く根差した存在であった 2 。

この「名門」という出自は、単なる家系の誇り以上に、戦国を生きる上での彼の行動原理や決断に、少なからぬ影響を与えた可能性がある。それは、新興勢力に対する自負心や、領民を守護する者としての責任感として現れたであろう。元隣の代に至るまでの寒川氏の系譜は、断片的ではあるが以下のように整理できる。

表1:寒川氏略系図

|

人物名 |

官位・通称 |

続柄・備考 |

出典 |

|

寒川 仁治 |

左馬允 |

元家の父とされる。諸説あり。 |

4 |

|

寒川 元家 |

左馬允 |

仁治の子。室町時代の昼寝城主。 |

4 |

|

寒川 元政 |

丹後守 |

元家の子。元隣の父。 |

6 |

|

寒川 元隣 |

丹後守、石馬頭 |

元政の嫡子。本報告書の主題。 |

7 |

|

寒川 光永 |

三河守 |

元政の次子で元隣の弟。昼寝城主。 |

7 |

|

寒川 光俊 |

|

元政の子で元隣の弟か。中富川合戦で戦死したとされる。 |

8 |

|

寒川 七郎光永 |

民部大輔 |

元隣の子。家督を継ぐ。 |

7 |

第二節:父・元政の時代 ― 絶え間ない抗争

元隣が家督を継承する以前、父である寒川元政の時代は、東讃の覇権を巡る絶え間ない抗争の連続であった。その主な敵対勢力は、同じく東讃に拠点を置く安富氏と十河氏であり、両者との関係は寒川氏の運命を大きく左右した。

安富氏との関係では、大永3年(1523年)に元政が安富盛方を撃退した記録が残る 6 。その後、天文9年(1540年)には両者の戦いが激化し、元政は居城を池内城から昼寝城へと移し、讃岐塩木で合戦に及んだ。この戦いは決着がつかず、以後約3年間にわたり一進一退の攻防が続いたという 6 。

一方、十河氏との争いはさらに激しいものであった。大永6年(1526年)、元政は十河景滋との戦いにおいて、西讃の有力国人である香川氏や香西氏の援軍を得て、伏兵と挟撃を駆使してこれを打ち破った。さらに、十河氏の援軍として駆け付けた阿波の三好元長(三好長慶の父)までも讃岐国境で撃破するという大勝利を収めている 6 。しかし、天文元年(1532年)には、後に「鬼十河」と恐れられる猛将・十河一存に池内城を攻められる。この時は家臣の奮戦により一存を負傷させるも、最終的には室町幕府管領・細川晴元の仲介によって和睦が成立した 6 。

これらの抗争から明らかなように、元隣が家督を継いだ時点で、寒川氏はすでに三好氏と強力な結びつきを持つ十河氏や、讃岐守護代の家臣である安富氏との間に、幾代にもわたる根深い対立関係を抱えていた。この対立構造こそが、元隣の代における苦境の直接的な伏線となるのである。

第三節:昼寝城と虎丸城 ― 寒川氏の拠点

寒川氏の勢力基盤を支えたのは、その堅固な城郭であった。一族本来の本拠地は、讃岐山脈の奥深くに位置する昼寝城(現・さぬき市多和)である 2 。この城は難攻不落として知られ、安富氏による兵糧攻めにも耐え抜いた実績を持つ山城であった 13 。

しかし、元隣は父・元政の死後に家督を継ぐと、居城を昼寝城から虎丸城(現・東かがわ市水主)へと移した 7 。そして、旧来の本拠である昼寝城は、弟の光永に守らせる体制を敷いた 7 。

元隣が新たな本拠とした虎丸城は、標高417メートルの虎丸山に築かれた山城であり、阿波国との国境にほど近い戦略的要衝であった 14 。この本拠移転は、単なる居城の変更以上の意味を持っていたと考えられる。当時、阿波を本拠とする三好氏の勢力は讃岐全域に及んでおり、寒川氏にとって最大の脅威は東、すなわち阿波方面からやってくる。より国境に近い虎丸城に拠点を移すことは、この三好氏の動向を強く意識した戦略的判断であり、東讃における支配権を確固たるものにしようという元隣の強い意志の表れであったと推察される。

寒川氏の苦境の根源は、単なる地方豪族間の領土争いに留まらない。それは、「古代以来の伝統と権威を持つ土着の名門(寒川氏)」と、「中央(室町幕府の管領である細川氏や、それに取って代わった三好氏)の権威を背景に讃岐に入部し、勢力を拡大した新興勢力(安富氏・十河氏)」という、構造的な対立であった 17 。元隣は、この新旧勢力の歴史的な対立という、宿命的な重荷を父から引き継いだのである。

第二章:虎丸城主としての元隣と三好氏への臣従

父・元政の死後、寒川元隣が家督を相続した16世紀半ばの讃岐は、すでに阿波の三好氏による強力な支配体制下に置かれていた。特に東讃は、三好長慶の弟・十河一存、そしてその養子である十河存保が統治しており、地域の国人領主たちはその体制に組み込まれることを余儀なくされていた 19 。元隣も例外ではなく、寒川氏の当主として三好氏の被官という立場を受け入れ、虎丸城主としてその治世を開始した 8 。

彼の三好氏への臣従は、単なる名目上のものではなかった。元亀元年(1570年)、畿内において織田信長と三好三人衆(三好長逸、三好政康、岩成友通)の対立が激化すると、元隣は主君である三好長治の動員令に応じている。この時、阿波三好家の重鎮・篠原長房が阿波・讃岐の軍勢を率いて摂津国へ渡海し、野田・福島城に籠って信長軍と対峙したが、元隣もこの讃岐勢の一員として参陣していたのである 20 。

この畿内への出兵は、元隣が三好氏の軍事指揮系統に組み込まれ、その命令を拒否できない立場にあったことを明確に示している。しかし、この臣従関係は、必ずしも自発的な忠誠心に根差したものではなかった可能性が高い。父・元政の代には三好元長と干戈を交えた歴史があり 6 、一族には三好氏に対する潜在的な警戒心や敵愾心が根強く残っていたと考えるのが自然である。一方で、三好長慶の全盛期には、父・元政が教興寺の戦いで三好方として参戦しているように 6 、圧倒的な力の差の前では現実的な選択をせざるを得なかった。

元隣の臣従もまた、この力関係に適応した結果であり、巨大勢力の庇護下で自家の存続を図るための、いわば義務的な軍役奉仕であったと解釈できる。この「従属」と、名門としての「独立」を志向する意識との間に生じる緊張関係こそが、彼の生涯を大きく揺るがすことになる次なる事件の、深層的な背景となっていたのである。

第三章:謀略による失城 ― 生涯の転機

寒川元隣の生涯において、最大の転機であり、彼の苦悩を象徴する事件が、元亀3年(1572年)に起こった虎丸城の失陥である。これは直接的な合戦によるものではなく、政治的な謀略によって引き起こされたものであった。

第一節:事件の概要と背景

複数の史料が一致して伝えるところによれば、元亀3年(1572年)、元隣は「敵対する安富盛定の策略により」、あるいは「三好家重臣・篠原長房とその娘婿である安富盛定が共謀し」、主君である三好長治を通じて虎丸城を明け渡すよう迫られた 7 。この要求に対し、元隣は抵抗することなく城を譲渡し、自身は旧来の本拠であった昼寝城へと退いた 7 。

この謀略の背景には、複数の要因が絡み合っていた。第一に、安富氏と寒川氏の長年にわたる対立関係がある。安富盛定にとって、宿敵・寒川氏の勢力を削ぐことは悲願であった。第二に、阿波三好家全体の戦略があった。篠原長房と安富盛定の領地を地続きにすることで、東讃における三好方の支配をより強固なものにしようという狙いである 22 。さらに、当時計画されていた備前国への出兵に際し、阿波から備前に至る経路上の要衝である虎丸城を、確実に掌握しておく必要があったとも考えられている 23 。

この共謀を強固にしたのが、篠原長房と安富盛定の姻戚関係であった。盛定は長房の娘を正室に迎えており、両者は単なる主君の家臣同士というだけでなく、義理の親子という強い絆で結ばれていた 23 。この関係が、寒川氏という共通の標的に対する連携を円滑にしたことは想像に難くない。

第二節:「献上」という名の剥奪

史料上は「譲渡」や「献上」といった言葉で記録されているが、その実態は、主君・三好長治の名を権威として振りかざした、脅迫による城の剥奪であった 22 。これは、三好政権が、潜在的な敵対勢力となりうる土着の有力豪族・寒川氏の牙城を、あからさまな武力行使を避けて無力化しようとした、極めて高度な政治的謀略であったと言える。

注目すべきは、その手口の巧妙さである。三好長治は直接前面に出ることなく、あくまで家臣である篠原長房と安富盛定を動かした。特に、元隣の長年のライバルである安富氏を矢面に立たせることで、この一件を三好家の意思というよりは、家臣間の領地調整問題であるかのように装う体裁を整えている。これにより、寒川氏の反発を最小限に抑え、他の讃岐国人衆の動揺を防ぐ狙いがあったと考えられる。

第三節:元隣の決断とその意味

この理不尽な要求に対し、元隣は戦わずして城を明け渡した。この決断は、単なる弱さや屈服と見るべきではない。当時の三好氏の勢力は圧倒的であり、その主君の命令という大義名分を掲げた要求に逆らうことは、寒川一族の即時滅亡に直結しかねない無謀な賭けであった。

元隣の決断は、一族の全面的な破滅という最悪の事態を避けるための、苦渋に満ちた現実的かつ戦略的な判断であったと評価できる。彼は、阿波国境の要衝である虎丸城という「物理的な拠点」を失う代償として、「寒川氏という家」そのものの存続を選んだのである。この時、彼の胸中には名門としての誇りを踏みにじられた屈辱と、一族の未来を守る当主としての責任感が交錯していたことであろう。

この事件は、三好家内部の権力構造の不安定さをも示唆している。当時、主君の三好長治は若年であり、政権の実権は後見人である篠原長房が掌握していた 24 。虎丸城献上事件は、まさにこの長房が権勢を振るっていた時期の出来事である。しかし、事件の翌年である元亀4年(1573年)、長治は突如として、その長房を「専横である」として討伐する(上桜城の戦い)という挙に出る 26 。この一連の流れは、元隣が三好家内部の権力闘争の渦に巻き込まれたことを示している。すなわち、彼はまず篠原長房・安富盛定ラインの圧力によって城を奪われ、その直後には、その張本人である長房自身が主君・長治によって滅ぼされるという、歴史の皮肉を目の当たりにすることになったのである。

第四章:最後の戦い ― 中富川合戦と元隣の最期

虎丸城を失い、昼寝城に逼塞していた寒川元隣であったが、彼の武将としての生涯は、まだ終わりを迎えていなかった。その最期の舞台となったのが、四国の勢力図を塗り替える決戦、中富川の合戦である。

第一節:本能寺後の四国と長宗我部元親の台頭

天正10年(1582年)6月2日、京都で本能寺の変が勃発し、天下人・織田信長が横死した。この報は、四国の政治情勢を一変させる。当時、信長は三男・信孝を総大将とする四国征伐軍の派遣を決定しており、土佐の長宗我部元親は滅亡の危機に瀕していた。しかし、信長の死によって四国征伐は中止となり、元親は九死に一生を得る 28 。

これを千載一遇の好機と捉えた元親は、かねてより進めていた四国統一事業を完遂すべく、総力を挙げて阿波国へと侵攻した。その最終目標は、阿波三好氏の拠点である勝瑞城の攻略であった 28 。一方の三好方は、かつての当主・三好長治亡き後、その弟である十河存保が跡を継いでいたが、最大の庇護者であった信長を失い、風前の灯火というべき窮地に立たされていた 18 。

第二節:中富川の決戦

天正10年(1582年)8月28日、阿波国の中富川(現在の徳島県藍住町付近)の河畔で、両軍はついに激突した。長宗我部元親が率いる軍勢は、土佐の精鋭である一領具足をはじめ、すでに元親に降っていた阿波の国人衆も加わり、総勢2万3千に達していた。対する十河存保の軍は、阿波・讃岐からかき集めた兵5千であり、兵力差は歴然としていた 28 。

この絶望的な状況下で、寒川元隣は十河存保の呼びかけに応じ、三好方の一翼としてこの決戦に参陣した 7 。かつて自らの城を謀略によって奪った三好・十河方として戦うという彼の行動は、一見すると矛盾に満ちている。しかし、これは元隣が置かれた国人領主としての立場を考えれば、必然的な選択であった。

彼にとって、長宗我部元親という土佐からの新興勢力は、旧来の秩序を根底から覆す、より大きな脅威であった。元親による四国統一は、寒川氏のような在地豪族の独立性を完全に奪い、その支配下に組み伏せることを意味する。それに対して、三好・十河体制は、たとえ理不尽な圧力を受けることはあっても、なお地域の伝統的な秩序の一部であった。元隣は、長宗我部氏という共通の敵を前に、過去の遺恨を乗り越え、旧来の讃岐・阿波の秩序を守るために戦う道を選んだのである。それは、自らの家と領地を守るための、最後の賭けであった。

第三節:元隣の討死

合戦の趨勢は、開戦当初から兵力で圧倒的に優位に立つ長宗我部軍に傾いた。十河軍は奮戦するものの、衆寡敵せず、次々と将兵が討ち取られ、戦線は崩壊した 28 。この乱戦の最中、寒川元隣は奮戦及ばず、討死を遂げた 7 。その死は、一個人の武将の死であると同時に、阿波・讃岐における三好氏の支配が名実ともに終焉したことを象徴する出来事であった。そして、寒川氏という東讃の名門が、自立した勢力として戦国の世を生き抜く道が、完全に断たれた瞬間でもあった。

この戦いの後、十河存保は勝瑞城を明け渡し、かつて元隣が明け渡した虎丸城へと敗走することになる 15 。歴史の皮肉としか言いようのない結末であった。

第五章:遺産と一族の行方

寒川元隣の死は、戦国大名としての寒川氏の歴史に事実上の終止符を打った。しかし、彼の存在が地域史から完全に消え去ったわけではない。彼が残した遺産と、その後の寒川一族の動向には、注目すべき点がいくつか存在する。

第一節:嫡子・七郎光永の動向

元隣の討死後、家督は嫡子である七郎光永が継いだとされる 7 。しかし、大名としての基盤を失った彼のその後の人生については、史料によって記述が錯綜しており、寒川氏がたどった苦難の道を物語っている。

表2:寒川七郎光永に関する伝承の比較

|

説 |

内容 |

その後の消息 |

主な出典 |

|

説A:戸次川の戦い参陣説 |

豊臣秀吉による四国平定後、讃岐の新領主となった仙石秀久に仕え、天正14年(1586年)に九州で勃発した戸次川の戦いに参陣した。 |

この戦いで戦死したとも 10 、あるいは生還したとも伝えられる 10 。 |

『讃岐人名辞書』 32 , 『南海通記』に基づく考察 10 , Wikipedia 9 |

|

説B:出家説 |

父・元隣の死後、各地を流浪。仙石秀久の家臣(陪臣)となることを潔しとせず、出家して浄慶と号した。 |

旧臣の庇護を受け、正保2年(1646年)に80歳で没したとされる。 |

『讃岐人名辞書』 32 , 『西讃府志』 33 , 昼寝城に関する伝承 2 |

これらの情報は相互に矛盾しており、一人の人物の経歴としては両立しがたい。特に『讃岐人名辞書』では、元隣の弟・光永(浄慶と号して出家)と、子・七郎(戸次川で戦う)が別人物として記載されている一方 32 、『寒川町史』を引く考察では、元隣の弟・光俊が中富川で戦死し、その子である七郎光永が戸次川で戦った後に出家して浄慶となった、というさらに複雑な説も存在する 10 。

この情報の錯綜自体が、元隣の死による寒川氏の求心力の低下と、一族が離散・没落していく過程を如実に物語っている。大名としての家を失った後、新たな領主の家臣として武士の道を続ける者、それを良しとせず武士の身分を捨てる者など、一族が様々な運命を辿った様子が窺える。

第二節:名刀「蛇切丸」の伝説

寒川氏が政治的には歴史の舞台から姿を消した後も、元隣の名は意外な形で地域に記憶され続けた。それが、名刀「蛇切丸(へびきりまる)」の伝説である。

元隣は生前、自らの領地であった長尾郷(現・さぬき市長尾名)の宇佐神社に一振りの太刀を奉納していた 7 。時代は下り、江戸時代の元禄年間、この宇佐神社の神職が、社殿に現れた大蛇に襲われそうになった。神に祈ったところ、「壁に掛かる寒川元隣奉納の太刀で退治せよ」とのお告げがあった。神職がその太刀を手にすると、見事大蛇を斬り捨てることができたという 34 。この逸話により、元隣が奉納した太刀は「蛇切丸」と呼ばれるようになり、神社の宝刀として後世に伝えられることとなった 35 。

この伝説は、寒川氏が武家として滅んだ後も、その名、特に当主であった元隣の武威が、地域社会において神聖なものとして記憶され、語り継がれていたことを示している。彼の存在は、政治史の敗者として忘れ去られるのではなく、地域の守り神に奉納された宝刀の由来譚として、新たな生命を得たのである。これは、寒川元隣という人物が、東讃の歴史の中でいかに重要な存在であったかの証左と言えよう。

終章:寒川元隣という武将の歴史的評価

寒川元隣の生涯を総括するにあたり、彼は戦国時代という巨大な変革の波の中で、自家の存続と地域の秩序維持に腐心した、典型的な地方国人領主であったと結論づけることができる。

彼の人生は、畿内を制する中央の有力大名の都合によって、地方勢力の運命がいかに容易に左右されるかという、戦国時代の非情な現実を象徴している。特に、長年の宿敵であった安富氏と、主家である三好家の重臣・篠原長房の謀略によって、牙城である虎丸城の「献上」を強いられた一件は、その理不尽さの極みであった。彼は、三好家内部の権力闘争の駒として利用され、その結果、勢力を大きく削がれることとなった。

しかし、元隣を単に翻弄されるだけの無力な存在として評価するのは早計に過ぎる。彼は、圧倒的な政治的・軍事的圧力に対して、無謀な武力抵抗による一族の玉砕を避け、城を明け渡すことで家の存続を図るという、冷静かつ戦略的な判断を下している。また、長宗我部氏という新たな脅威が迫った際には、過去の遺恨を乗り越え、旧敵である十河存保と共闘して故郷の秩序を守るために戦った。これらの行動は、彼が状況に応じて最善の道を選択しようと努めた、知勇兼備の武将であったことを示している。

最終的に、彼は中富川の合戦で討死し、歴史の敗者となった。彼が守ろうとした寒川氏も、戦国大名としての命脈を絶たれることになる。だが、その名は地域社会から忘れ去られることはなかった。彼が奉納した太刀は「蛇切丸」として伝説となり、その武威は後世に語り継がれた 35 。

寒川元隣の生涯は、華々しい勝者の物語ではないかもしれない。しかし、それは激動の時代を必死に生き抜こうとした一人の地方領主の、誇りと苦悩に満ちた実像である。彼の存在なくして、戦国時代の讃岐、特に東讃の歴史を語ることはできない。彼は、その悲劇的な運命の内に、戦国という時代の本質を凝縮した、記憶されるべき重要な人物である。

引用文献

- かもねのたかまつ歴史小話(7) 戦国時代の讃岐の栄枯盛衰 part.3 - 高松経済新聞 https://takamatsu.keizai.biz/column/22/

- 昼寝城(香川県さぬき市多和) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html

- 讃岐生え抜き武士の発祥 - ビジネス香川 https://www.bk-web.jp/post.php?id=1827

- 寒川元家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AF%92%E5%B7%9D%E5%85%83%E5%AE%B6

- 香川県(讃岐)の主要大名 http://gioan-awk.com/daimyou-37kagawa.htm

- 寒川元政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%92%E5%B7%9D%E5%85%83%E6%94%BF

- 寒川元隣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%92%E5%B7%9D%E5%85%83%E9%9A%A3

- 寒川元隣とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AF%92%E5%B7%9D%E5%85%83%E9%9A%A3

- 寒川光永とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AF%92%E5%B7%9D%E5%85%89%E6%B0%B8

- userweb.shikoku.ne.jp https://userweb.shikoku.ne.jp/ichirota/1586Ea.htm

- Home https://userweb.shikoku.ne.jp/ichirota/1532Fa.htm

- 昼寝城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.hirune.htm

- 讃岐 昼寝城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/sanuki/hirune-jyo/

- 讃岐・虎丸城(前編) | 北摂津守の剣戟乱舞 https://ameblo.jp/danhaya/entry-12770584631.html

- 虎丸城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%8E%E4%B8%B8%E5%9F%8E

- 東かがわパワースポットめぐり | 東かがわ市観光情報サイト https://higashikagawa.net/course/course-929

- Top > 西讃史 - WAKWAK http://park6.wakwak.com/~haru/6eyes-hp/seisansi.doc

- 十河氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E6%B0%8F

- 群雄が割拠した戦国時代直前の「四国」の勢力図をひも解く - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22546

- 三好の畿内奪還の戦いで信長軍と対峙した讃岐武士|ビジネス香川 https://www.bk-web.jp/post.php?id=2511

- 戦国!室町時代・国巡り(6)摂津編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n1c474ff520c7

- 虎丸城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.toramaru.htm

- 安富盛定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AF%8C%E7%9B%9B%E5%AE%9A

- 篠原長房 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%A0%E5%8E%9F%E9%95%B7%E6%88%BF

- 六車城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.muguruma.htm

- 上桜城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%A1%9C%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 歴史の目的をめぐって 三好長治 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-32-miyoshi-nagaharu.html

- 中富川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AF%8C%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 中富川の合戦 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Nakatomigawa.html

- 土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲) - ビジネス香川 https://www.bk-web.jp/post.php?id=2805

- 阿波の歴史散策 ~ 中富川合戦 パートⅡ https://ameblo.jp/4451777/entry-12003269960.html

- 通稱直次郎、 號文山、 又桃谷、本は信州上田の人なりしが後年琴平に来す https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/NDL1080549_%E8%AE%83%E5%B2%90%E4%BA%BA%E5%90%8D%E8%BE%9E%E6%9B%B8_part5.pdf

- userweb.shikoku.ne.jp https://userweb.shikoku.ne.jp/ichirota/1585Fd.htm

- 日本の神話・伝説の武器 - 幻想の武器博物館 - FC2WEB http://gensounobuki.fc2web.com/t5/5_nihon.html

- 宇佐神社 http://ew.sanuki.ne.jp/snkbunka/nagaocul/usajinjya.html

- ew.sanuki.ne.jp http://ew.sanuki.ne.jp/snkbunka/nagaocul/usajinjya.html#:~:text=%E5%AE%87%E4%BD%90%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E3%81%AE%E5%AE%9D%E7%89%A9%22%E8%9B%87,%E5%A4%A7%E8%9B%87%E3%82%92%E5%AF%B8%E6%96%AD%E9%80%80%E6%B2%BB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82