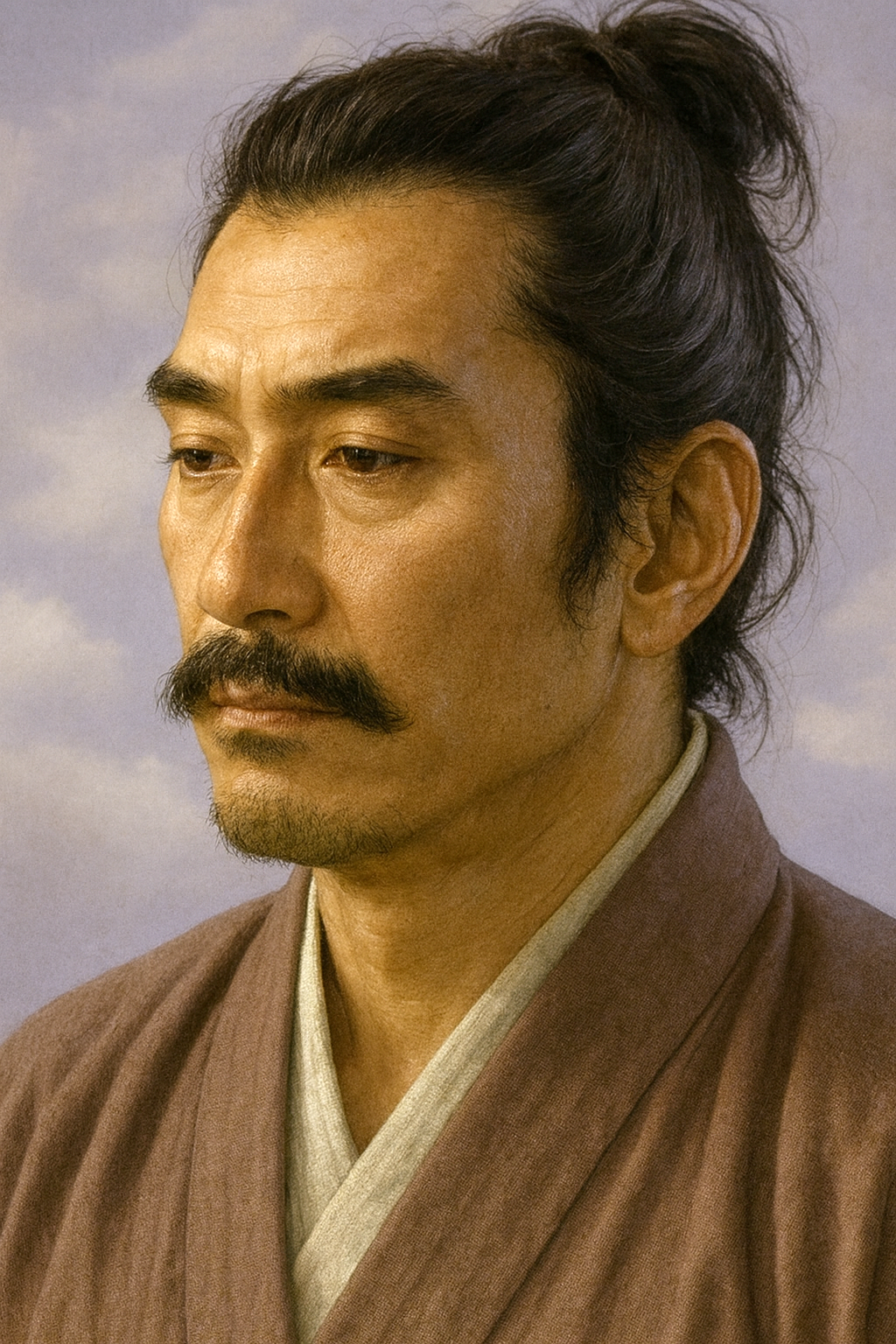

小山義政

室町時代前期の武将、小山義政は鎌倉府の支配に抵抗。宇都宮基綱を討ち「小山氏の乱」を起こすも、足利氏満に敗れ自害。嫡流は断絶したが、その抵抗は鎌倉府の権力強化と、後の関東の動乱の序章となった。

下野の名門、鎌倉府に散る:小山義政の生涯と「小山氏の乱」の全貌

序章:小山義政の乱とは何か ― 関東新秩序への抵抗と悲劇

本報告書の目的と視座

本報告書は、室町時代前期の武将、小山義政(おやま よしまさ)の生涯と、彼が引き起こした「小山義政の乱」について、その全貌を多角的に解明することを目的とする。一般にこの乱は、下野国(現在の栃木県)の有力豪族である小山義政が、隣国の宇都宮基綱(うつのみや もとつな)との私闘を咎められ、鎌倉公方(かまくらくぼう)・足利氏満(あしかが うじみつ)によって討伐された事件として知られている 1 。しかし、その背景には、鎌倉時代以来の伝統的権威を誇る在地領主と、関東に新たな中央集権的秩序を築こうとする新興権力・鎌倉府との間の、深刻な構造的対立が存在した。本報告書では、この乱を単なる一地方豪族の反乱として矮小化せず、室町時代前期の関東における政治秩序の大きな転換点として位置づけ、その歴史的意義を深く掘り下げる。

乱の歴史的意義の提示

小山義政の乱は、その後の関東における百年に及ぶ動乱の序章とも言える画期的な事件であった 2 。この戦いは、鎌倉時代から続く旧来の価値観を持つ武士団が、鎌倉府という新たな支配体制といかに向き合い、そして敗れ去っていったかを示す象徴的な出来事である。また、この乱は、皇室や公家といった京都の権威が、少なくとも関東地方における武家間の勢力争いの口実として、もはや有効に機能しなくなったことを示した、日本史上最初の本格的な武家同士の大規模戦争であったとも評価されている 2 。義政の敗北と小山氏嫡流の滅亡は、一個人の悲劇に留まらず、関東の武家社会が新たな時代へと移行する過程で生じた、避けられない軋轢の結末だったのである。

小山義政という人物像の提起

小山義政は、平安時代の武将・藤原秀郷(ふじわらのひでさと)以来の名門としての誇りを背負い、一族の存続と繁栄のために巨大な権力に抗った悲劇の武将として記憶される 4 。彼は父の代に築かれた小山氏の最盛期を継承し、下野守護として大きな権勢を誇った 2 。しかし、その誇りと独立性の高さ故に、鎌倉公方・足利氏満が推し進める関東支配の新秩序と正面から衝突することになる。彼の生涯は、時代の変化を読み切れなかった旧時代の守護者の悲哀と、自らの信念と一族の未来のために最後まで戦い抜いた武士の意地が交錯する、複雑な物語を我々に提示している。

本報告書では、これらの視座に基づき、小山義政という人物とその時代を、関連する一次史料や研究者の学説を交えながら、詳細かつ徹底的に分析していく。

【表1:主要関連人物一覧表】

|

氏名 |

所属・役職 |

乱における役割・関係性 |

|

小山 義政 (おやま よしまさ) |

小山氏当主、下野守護 |

本報告書の中心人物。宇都宮基綱を討ち、鎌倉府に反乱を起こす。三度にわたる抵抗の末、自害 1 。 |

|

足利 氏満 (あしかが うじみつ) |

第二代鎌倉公方 |

京都の室町幕府から半ば独立した関東支配を目指し、権力強化策を推進。小山氏討伐を主導 7 。 |

|

宇都宮 基綱 (うつのみや もとつな) |

宇都宮氏当主 |

小山氏と下野の覇権を争うライバル。裳原の戦いで義政に討たれ、乱の直接的な引き金となる 1 。 |

|

上杉 憲方 (うえすぎ のりかた) |

関東管領(山内上杉家) |

氏満を補佐する鎌倉府の重鎮。小山氏討伐軍の総大将の一人 1 。 |

|

上杉 朝宗 (うえすぎ ともむね) |

関東管領(犬懸上杉家) |

氏満の側近。小山氏討伐軍の主力を率い、乱の鎮圧に大きく貢献 1 。 |

|

木戸 法季 (きど のりすえ) |

鎌倉府奉行人 |

氏満の側近。討伐軍の大将を務め、乱後には一時的に下野守護に任じられる 1 。 |

|

小山 若犬丸 (おやま わかいぬまる) |

小山義政の嫡男(隆政) |

父の死後、乱を引き継ぎ17年間にわたり抵抗を続ける。最後は会津で自害し、小山氏嫡流は断絶 9 。 |

第一部:乱の土壌 ― 小山氏と関東の政治情勢

第一章:下野の名門・小山一族の系譜

秀郷流藤原氏の嫡流としての誇り

小山氏の歴史は、平安時代中期に平将門の乱を鎮圧したことで知られる俵藤太(藤原秀郷)に遡る 5 。秀郷の後裔と称する武家は数多く存在するが、小山氏はその中でも自他共に認める嫡流としての地位を確立していた 11 。その出自は、武蔵国太田郷(太田荘)を本領とした太田氏にあり、平安時代後期の1150年頃、小山政光が下野国小山荘に移り住み、「小山」を名乗ったのが始まりとされる 5 。この藤原秀郷以来の明確な系譜と、下野国に深く根差した歴史は、小山一族の強い自負心と、他の武家とは一線を画すという独立性の精神的な源泉となっていた。

鎌倉幕府の重鎮として

小山氏が関東屈指の名門としての地位を不動のものとしたのは、鎌倉幕府の創設期であった。当主・小山政光の後妻である寒河尼(さむかわに)が源頼朝の乳母であったこと、そしてその子である小山朝光が頼朝の乳母子(めのとご)という極めて特別な関係にあったことが、一族の運命を大きく左右した 5 。

治承4年(1180年)、頼朝が挙兵すると、朝光はいち早くその麾下に馳せ参じ、頼朝から絶大な信頼を寄せられた。兄の朝政も、頼朝の叔父・志太義広の反乱を野木宮合戦で鎮圧するなど多大な武功を挙げ、小山一族は幕府創設の功臣として重用された 5 。朝政は嫡流として小山氏を継ぎ、弟の宗政は長沼氏、朝光は結城氏の祖となり、それぞれが下野国南部から下総国にかけて広大な勢力圏を築いた 5 。特に小山氏は、正治元年(1199年)に播磨国(現在の兵庫県)守護職に任じられるなど、単なる地方豪族の枠を超え、幕府の中枢で重きをなす存在であった 5 。その格式の高さは、室町時代に関東の有力な足利一門や名族が列せられた「関東八屋形」の一つに数えられたことからも窺える 5 。

南北朝の動乱と勢力の揺らぎ

鎌倉時代を通じて栄華を誇った小山氏であったが、南北朝の動乱期に入ると、その勢力には大きな揺らぎが生じる。元弘の乱では、当主の小山貞朝が幕府方として戦い討死 5 。その後を継いだ秀朝は、新田義貞の討幕運動に参加して功を挙げ、建武の新政下では下野国守護職と国司を兼任し、一族の権益を回復した 5 。しかし、建武2年(1335年)に北条時行が蜂起した中先代の乱において、足利方として戦った秀朝は敗れて自害。この時、多くの有力家臣も殉死したため、小山氏の勢力は一時的に大きく後退した 5 。

秀朝の跡を継いだ朝郷は幼少であり、関東で勢力を強めた南朝方の同族・結城氏に圧迫されるなど、苦難の時代が続いた 5 。しかし、朝郷の跡を継いだ弟の氏政は、室町幕府内部の抗争である観応の擾乱において足利尊氏方に与して活躍し、その功績によって所領を安堵されるなど、再び勢力を盛り返すことに成功した 10 。そして、この父・氏政が築いた小山氏の新たな最盛期と下野守護の地位を継承したのが、小山義政であった 2 。

広大な所領

義政が継承した小山氏の力は、その広大な所領に支えられていた。本拠地である下野国小山荘、中泉荘 12 にとどまらず、武蔵国北部に広がる太田荘、そして利根川下流域の交通の要衝である下総国下河辺荘といった、経済的にも戦略的にも極めて重要な荘園を支配下に置いていた 9 。これらの所領は、小山氏に強大な経済力と軍事力をもたらす一方で、関東一円の直接支配を目指す鎌倉府にとって、看過できない存在となっていた。特に鎌倉と北関東を結ぶ要路上に位置するこれらの荘園は、後に鎌倉公方・足利氏満が喉から手が出るほど欲する土地となり、小山氏が討伐の標的とされる大きな要因の一つとなっていくのである 9 。

第二章:緊迫する関東 ― 鎌倉公方・足利氏満の野心

鎌倉府の成立と特異な立ち位置

室町幕府は、広大な関東地方を統治するため、鎌倉に統治機関「鎌倉府」を設置した。その長官が鎌倉公方であり、初代将軍・足利尊氏の子である基氏が初代公方として就任して以降、その子孫が世襲する体制が確立された 13 。鎌倉府は、京都の幕府の出先機関という位置づけでありながら、独自の政務・訴訟機関(評定衆、引付衆など)や軍事組織を持ち、関東10カ国(後には陸奥・出羽も加わる)に及ぶ広大な領域の支配権を委ねられていた 8 。この強大な権限は、鎌倉府に高い自立性をもたらし、次第に京都の将軍家と対立する潜在的な要因を内包していくことになる 7 。鎌倉公方と、それを補佐する関東管領(主に関東管領上杉氏が世襲)との関係もまた、協力と対立が繰り返される不安定なものであった 17 。

二代目公方・足利氏満の権力強化策

小山義政が対峙した第二代鎌倉公方・足利氏満は、父・基氏の死により、正平22年/貞治6年(1367年)にわずか9歳でその地位を継いだ 13 。当初、実権は関東管領であった上杉憲顕・能憲父子に掌握されていたが、氏満は成長するにつれて、自らの権力基盤を強化し、関東における絶対的な支配者としての地位を確立しようと野心を燃やし始める 8 。彼は、関東管領上杉氏の権威を相対的に低下させ、守護を介さずに関東各地の有力な武士(国人)たちを直接掌握しようと画策した 7 。その政策の象徴が、下野の宇都宮氏や小山氏といった有力豪族に対し、守護の権限を侵すような直接的な命令を下すことであった 9 。

「康暦の政変」の衝撃

氏満の野心が最も先鋭的な形で現れたのが、康暦元年/天授5年(1379年)の出来事である。この年、京都で室町幕府内の権力闘争「康暦の政変」が勃発し、将軍・足利義満(氏満の従兄弟)の政権が揺らいだ 9 。氏満はこの機を捉え、自らが将軍に取って代わろうと、京都への出兵を計画する 7 。しかし、この無謀な計画に対し、関東管領の上杉憲春は「諌死」という壮絶な手段をもって反対した。主君の暴走を自らの命をもって諌めたのである 7 。この衝撃的な出来事と、政変が早々に収束したことにより、氏満の計画は頓挫。彼は将軍・義満に謝罪を余儀なくされ、その政治的威信は大きく傷ついた 9 。

氏満の失地回復を賭けた政治的プロジェクト

康暦の政変への介入失敗は、若き公方・氏満にとって大きな屈辱であった。京都の幕府への直接的な軍事行動が不可能となり、関東管領上杉氏との関係もぎくしゃくする中で、氏満は失墜した権威を関東内部で回復する必要に迫られた。彼の視線は、自らの支配体制に完全には服従しない、独立性の高い伝統的豪族に向けられた。

その格好の標的が、小山氏であった。小山氏は、関東最大級の勢力を誇るだけでなく、足利将軍家との繋がりも深く、鎌倉府の支配下にあるという意識が希薄であった可能性がある 22 。さらに、彼らが支配する武蔵太田荘や下総下河辺荘は、鎌倉府にとって是が非でも手に入れたい経済的・戦略的要地であった 9 。

したがって、小山義政の乱は、単に義政が引き起こした偶発的な事件と見るべきではない。それは、氏満が自らの政治的威信を回復し、鎌倉府の財政基盤を強化し、そして関東の諸将に自らの権威を見せつけるために、周到に仕組んだ、あるいは好機として最大限に利用した、一大「政治プロジェクト」であったと分析できる。宇都宮氏との対立を煽り、義政が先に手を出さざるを得ない状況に追い込むことで、氏満は「反逆者」を討伐するという非の打ちどころのない大義名分を手に入れたのである。

第二部:小山義政の乱 ― 栄光から滅亡への道程

【表2:小山氏の乱・年表 (1380年~1397年)】

|

年代 (西暦/和暦) |

主要な出来事 |

|||

|

1380年 (康暦2/天授6) |

5月: 小山義政、裳原の戦いで宇都宮基綱を討ち取る 1 。 |

6月: 足利氏満、義政討伐を決定し、自ら出陣 1。 |

8月: 鎌倉府軍、小山領に侵攻。祇園城を包囲 1。 |

9月: 義政、偽りの降伏を申し出る 1。 |

|

1381年 (永徳元/弘和元) |

1月: 室町幕府、氏満に義政討伐を正式に許可 9 。 |

2月: 鎌倉府軍、第二次討伐を開始 1。 |

6月-11月: 鷲城攻防戦。小山勢は頑強に抵抗するも、白旗一揆の活躍で外郭が陥落 1。 |

12月: 義政、家督を若犬丸に譲り出家。二度目の降伏 1。 |

|

1382年 (永徳2/弘和2) |

3月: 義政と若犬丸、祇園城を自焼し、粕尾城で三度目の蜂起 1 。 |

4月: 鎌倉府軍の総攻撃により支城が次々と陥落。13日、義政は粕尾の赤石河原で自害 1。若犬丸は逃亡。 |

||

|

1386年 (元中3/至徳3) |

5月: 若犬丸、旧臣と共に蜂起し、祇園城を一時占拠するも敗走 9 。 |

|||

|

1387年 (元中4/至徳4) |

5月: 若犬丸を匿っていた常陸の小田孝朝が発覚し、鎌倉府は小田氏を討伐(小田氏の乱) 9 。若犬丸は再び逃亡。 |

|||

|

1396年 (応永3) |

2月: 若犬丸、再び祇園城を占拠するも、氏満の出陣により即座に脱出 9 。 |

|||

|

1397年 (応永4) |

1月: 若犬丸、奥州会津にて追い詰められ自害 9 。 |

その後、遺児の宮犬丸・久犬丸が捕らえられ、海に沈められる。小山氏嫡流、完全に断絶 9。 |

第三章:導火線 ― 宇都宮氏との宿命的対立

下野の覇権を巡る確執

下野国において、小山氏と宇都宮氏は共に藤原秀郷流を称する名門であり、鎌倉時代以来、その勢力を二分する宿命的なライバル関係にあった 6 。両者の所領は隣接しており、境界線を巡る争い(堺相論)や、百姓レベルでの小競り合いが絶えなかった 9 。特に南北朝の動乱を経て、宇都宮氏は小山氏を凌ぐほどの勢力を築く時期もあり、下野守護の地位にあった小山義政にとって、宇都宮氏の存在は自らの支配権を脅かす最大の脅威であった 9 。この積年の確執が、やがて大規模な武力衝突へと発展する土壌となっていた。

鎌倉府による対立の助長

この燻り続ける両者の対立に油を注いだのが、鎌倉公方・足利氏満であった。氏満は、自らの権力強化の一環として、関東の有力豪族を巧みに操り、互いに争わせることでその力を削ごうとした 19 。具体的には、天授3年/永和3年(1377年)、氏満は宇都宮基綱に対し、本来は守護にしか認められていない領内での棟別銭(家屋ごとに課される税)の徴収を許可した 9 。さらに、公式な文書において、守護である義政を「小山下野守」と記す一方で、基綱をも「宇都宮下野守」と記し、両者を同格に扱うという異例の措置をとった 9 。

これは、守護である小山氏の権威と権限に対する明確な挑戦であり、侵害行為であった。研究者の江田郁夫氏や磯貝富士男氏が指摘するように、鎌倉府は意図的に宇都宮氏を支援し、小山氏を挑発することで、両者の対立を決定的なものへと導いた可能性が極めて高い 22 。氏満は表向きには両氏に私闘の制止を命じながらも、その実、義政が我慢の限界を超えて武力に訴えるのを待っていたのである 9 。

裳原の戦いと「私闘」の断罪

康暦二年/天授六年(1380年)五月十六日、ついにその時は来た。度重なる挑発と権限侵害に耐えかねた小山義政は、大軍を率いて宇都宮領に侵攻し、河内郡裳原(現在の栃木県宇都宮市南部)において宇都宮基綱の軍と激突した(裳原の戦い) 1 。この戦いは激戦となり、小山方も200名以上の犠牲者を出すも、ついに敵将・宇都宮基綱を討ち取るという劇的な勝利を収めた 6 。

しかし、この勝利こそが義政の命運を尽きさせる引き金となった。基綱戦死の報せを受け取った氏満は、待っていましたとばかりに行動を起こす。彼は、義政の行為を「上裁(公方の裁定)に応じず」「故戦防戦(理由なく戦を仕掛けた)」という二つの罪状を挙げ、許されざる「私闘」であると断罪した 9 。そして、これを大義名分として、同年六月、関東八カ国の諸将に対し、正式な小山義政追討の命令を発したのである 1 。

中世武家社会において、領主間の私闘を調停し、秩序を維持することは上位権力者の最も重要な責務であった 26 。氏満はこの原則を巧みに利用した。彼は、自らが助長した争いの結果を「公儀への反逆」というレッテルにすり替えることで、義政を政治的に完全に孤立させることに成功した。他の関東諸将は、公方への忠誠を示すために、この討伐軍への参加を拒否することはできなかった。こうして「私闘」という言葉は、義政を社会的に抹殺し、軍事的に包囲するための、極めて有効な政治的道具として機能したのである。

第四章:二年間の死闘 ― 乱の経過と戦局の変転

第一次討伐(康暦二年/1380年)

義政討伐の命が下ると、鎌倉府の動きは迅速であった。同年六月十五日、氏満は自ら鎌倉を出陣し、武蔵国府中に本陣を置いた 1 。軍の総大将には関東管領の上杉憲方・上杉朝宗、そして側近の木戸法季という鎌倉府の最高幹部が任じられ、関東諸国から動員された大軍が小山領へと進軍した 1 。

八月には、鎌倉府軍の先鋒が小山氏の本拠・祇園城(現在の小山市、城山公園)に迫り、城下の大聖寺で小山勢を破った 1 。圧倒的な兵力差と、諸将が次々と鎌倉府方につく中で孤立した義政は、戦況の不利を悟る。九月、彼は氏満の本陣に使者を送り、降伏を申し出た 1 。氏満はこれを受け入れ、武蔵国府中まで軍を引いて義政の出頭を待った。しかし、指定された日になっても義政は現れなかった。これは氏満を油断させ、冬の到来による戦線の膠着を狙った、時間稼ぎのための「偽りの降伏」であった 1 。

第二次討伐(永徳元年/1381年)

義政の偽計に激怒した氏満は、京都の将軍・足利義満に事情を説明し、正式な再征の許可を求める 1 。弘和元年/永徳元年(1381年)一月、幕府から義政討伐を命じる御教書が発せられ、鎌倉府の行動は幕府の公認するところとなった 9 。

同年二月、上杉朝宗と木戸法季を大将とする第二次討伐軍が編成され、再び小山領へと侵攻した 1 。今度の義政は、平城である祇園城ではなく、その南に位置し、思川の断崖と湿地に囲まれた天然の要害・鷲城(わしじょう、現在の小山市)に籠城し、徹底抗戦の構えを見せた 2 。鷲城の守りは固く、鎌倉府軍は数ヶ月にわたって攻めあぐねる 1 。しかし、十一月、北武蔵の国人衆で構成された武士団「白旗一揆」が、多大な犠牲を払いながらも城の外郭の城壁を破壊することに成功する 1 。これを突破口に鎌倉府軍が城内に殺到し、戦況は一気に傾いた。

万策尽きた義政は、同年十二月、家督を嫡男の若犬丸に譲って自らは出家し、「永賢」と号して再び降伏を表明した 1 。

一族存亡を賭けた絶望的な交渉戦術

義政が二度にわたって降伏と再蜂起を繰り返した行動は、表面的には不誠実な裏切りと映るかもしれない 1 。しかし、その背景には、彼の置かれた絶望的な状況があった。研究によれば、氏満が降伏の条件として提示したのは、小山氏の存立基盤そのものである武蔵太田荘や下総下河辺荘を含めた、所領の大部分の没収であった 9 。

この条件を呑むことは、小山氏が鎌倉時代以来の名門としての地位を完全に失い、一地方の小領主へと転落すること、すなわち事実上の滅亡を意味した。武士にとって所領は命そのものであり、一族の未来そのものである。義政の行動は、単なる裏切りではなく、一族の存亡を賭けた絶望的な交渉戦術であったと解釈できる。降伏のポーズを見せることで時間を稼ぎ、少しでも有利な条件を引き出そうと試みる。そして、交渉が決裂し、到底受け入れられない過酷な条件を突きつけられた時、彼は玉砕覚悟で再び立ち上がるしかなかった。彼の行動は、武士としての誇りと、一族の未来を守る当主としての重い責任感との狭間で、必死にもがいた結果だったのである。

第三次蜂起と最期(永徳二年/1382年)

案の定、降伏後に提示された赦免条件は、義政にとって到底受け入れられるものではなかった。弘和二年/永徳二年(1382年)三月、追い詰められた義政は最後の賭けに出る。彼は若犬丸と共に、居城であった祇園城に自ら火を放って焼き払い、足尾山地の山深く、天然の要害である粕尾城(かすおじょう、現在の鹿沼市)に立て籠もり、三度目の反旗を翻した 1 。この城は、万一の場合に備え、二度目の蜂起の頃から築城が進められていた詰めの城であったと推測される 3 。

義政再蜂起の報せを聞いた氏満は、「誠にめでたい(これで心置きなく討ち取れる)」と喜んだと伝えられている 23 。彼は今度こそ義政の息の根を止めるべく、三度目の討伐軍を派遣した。鎌倉府軍は、粕尾城の支城である長野城、寺窪城、櫃沢城(ひつさわじょう)を次々と攻略していく 1 。

同年四月、粕尾城も陥落寸前となり、義政は若犬丸を落ち延びさせた後、最後の抵抗を試みるも、ついに力尽きる。四月十三日、追手に囲まれた義政は、粕尾川の上流にある赤石河原(あかいしがわら)にて、郎党と共に自害して果てた 1 。享年33であったとされる 9 。その時流れた血が河原の石を赤く染めたという悲しい伝承は、今なおその地に語り継がれている 1 。

第三部:乱の遺産 ― 残された者たちと歴史的影響

第五章:終わらざる戦い ― 息子・若犬丸の十七年

潜伏と再起

父・義政の壮絶な自害の後、嫡男の若犬丸(実名は隆政)は辛くも追討軍の手を逃れ、その行方をくらました 1 。彼の逃亡先は、小山氏がかつて所領を持ち、鎌倉府の支配が比較的及びにくい奥州方面であったと考えられている 9 。父と一族の無念を晴らし、小山家を再興するという執念を胸に、若犬丸は雌伏の時を過ごした。

そして父の死から四年後の元中三年/至徳三年(1386年)五月、若犬丸は突如として歴史の表舞台に再び姿を現す。彼は各地に潜んでいた旧臣たちを結集して蜂起し、かつての本拠地・祇園城を急襲、これを一時的に占拠することに成功した 9 。しかし、直ちに鎌倉から出陣した氏満の大軍の前に敗れ、若犬丸はまたもや城から脱出し、行方知れずとなった。

断続的な抵抗と小田氏の乱

若犬丸の抵抗は、一度の蜂起では終わらなかった。彼はゲリラ的な戦術で鎌倉府を揺さぶり続けた。その過程で、彼の存在は関東の他の有力豪族の思惑とも絡み合っていく。元中四年/至徳四年(1387年)、若犬丸を常陸国(現在の茨城県)の有力豪族・小田孝朝が密かに匿っていたことが発覚する 9 。

小田氏は、小山氏の滅亡によって鎌倉府の力が強大化することに強い警戒心を抱いており、若犬丸を支援することで氏満の目を自らから逸らそうと図ったと考えられている 9 。しかし、この事が鎌倉府に露見したことで、氏満は小田氏をも「反逆者」とみなし、大軍を派遣して討伐した(小田氏の乱) 9 。この戦いの混乱の中、若犬丸はまたもや包囲網を突破し、逃亡に成功した。この事件は、小山氏の乱が単なる一族の反乱ではなく、鎌倉府の強大化を恐れる関東の諸豪族を巻き込んだ、より広範な政治闘争の側面を持っていたことを示している。

最期と嫡流の断絶

若犬丸はその後も、奥州の南朝残党勢力などと連携しながら、執拗に抵抗を続けた。しかし、元中八年/明徳二年(1391年)に奥羽両国が正式に鎌倉府の管轄下に入ると、氏満の捜査網は奥州の隅々にまで及ぶようになり、若犬丸は次第に追い詰められていく 9 。

応永四年(1397年)一月十五日、父の死から15年の歳月が流れていた。奥州会津(現在の福島県会津地方)の地で、ついに追討軍に捕捉された若犬丸は、もはや逃れられないと悟り、自害してその波乱の生涯を閉じた 9 。彼の執念の抵抗は、ここに終わりを告げた。

しかし、鎌倉府の執念は、若犬丸の死だけでは収まらなかった。彼の遺児である宮犬丸(当時7歳)と久犬丸(当時3歳)は、地元の蘆名氏によって捕らえられ、鎌倉へと送られた。そして、氏満の非情な命令により、二人の幼子は武蔵国六浦(現在の横浜市金沢区)の沖合で、生きたまま海に投げ込まれて殺害された 9 。ここに、俵藤太・藤原秀郷から数えて約450年、11代にわたって下野国に君臨してきた名門・小山氏の嫡流は、幼い子供たちの命と共に、完全に歴史からその姿を消したのである。

第六章:乱がもたらしたもの

鎌倉府の権力強化

小山氏の乱の鎮圧は、鎌倉公方・足利氏満に絶大な利益をもたらした。最大の成果は、没収した小山氏の広大な所領、特に経済的・戦略的に価値の高い武蔵太田荘と下総下河辺荘を、鎌倉府の直轄領(御料所)として編入できたことであった 9 。これにより、鎌倉府の財政基盤は飛躍的に強化され、その後の軍事行動や政治工作を支える強力な経済力となった。

東国支配体制の変容

乱のプロセスは、鎌倉府の権力構造そのものを変容させた。氏満は、若犬丸追討を大義名分として奥州への介入を深め、最終的には陸奥・出羽両国を鎌倉府の管轄国に加えることに成功した 9 。これにより、鎌倉府の支配領域は関東10カ国から奥羽を含む12カ国へと拡大し、その権勢は頂点に達した。小山氏という、鎌倉府の支配に公然と異を唱える可能性のある伝統的勢力を排除したことで、氏満は関東から奥州にかけて、より一元的な支配体制を構築する基盤を築いたのである。

小山氏の再興

一方で、氏満は巧みな政治的手腕も見せた。彼は、小山氏という伝統ある名跡を完全に消滅させるのではなく、自らの忠実な傀儡として「再興」させる道を選んだ。乱の鎮圧に功のあった同族の結城氏当主・結城基光の次男である泰朝に小山氏の名跡を継がせることを決定したのである 5 。これは、小山氏の旧臣や領民の間に根強く残るであろう反感を和らげ、新体制への移行を円滑に進めるための、極めて計算された懐柔策であった。この新しい小山氏は、かつての独立性は失い、鎌倉府に忠実な有力豪族の一つとして、新たな関東の秩序に組み込まれていった 9 。

絶頂と自滅への道

小山氏の乱の鎮圧は、疑いなく鎌倉府の権力を絶頂へと導いた。しかし、皮肉なことに、この大勝利こそが、その後の鎌倉府自身の自滅への道を準備するものであった。この乱を通じて強大な権力と自信を手にした鎌倉公方の存在は、京都の室町幕府にとって看過できない脅威となった 7 。

この成功体験は、後の第四代公方・足利持氏に、祖父・氏満を超えるほどの過剰な自信と独立志向を植え付けた 7 。結果として、強大化した鎌倉府と、その力を抑え込もうとする室町幕府との対立は決定的なものとなり、永享十年(1438年)、ついに両者の全面戦争である「永享の乱」が勃発する。この戦いで持氏は敗れ、鎌倉府は一度滅亡の時を迎えるのである 7 。小山義政の悲劇は、巡り巡って約半世紀後、彼を滅ぼした鎌倉府自身の悲劇へと繋がる、壮大な歴史の伏線となっていたと言えよう。

第七章:悲劇の記憶 ― 正室・芳姫の伝説

史実と伝説

小山義政の乱は、戦いの記録だけでなく、人々の心に深く刻まれた悲劇の物語をも後世に残した。その象徴が、義政の正室「芳姫(よしひめ)」の伝説である。史実としての義政の正室は、埼玉県鷲宮神社の棟札にその名が記されており、夫である義政と共に寄進を行った「藤原氏女」であることが確認されている 33 。この史実上の人物が、地元下野の地では「芳姫」という名と共に、悲劇のヒロインとして語り継がれているのである 24 。

芳姫の悲劇

地元に伝わる伝説は、次のような哀しい物語を伝えている。永徳二年(1382年)、義政が最後の拠点である粕尾城へ籠城する際、彼は死を覚悟し、愛する妻・芳姫に離縁を言い渡した。芳姫は泣く泣く実家に戻るが、夫を慕う気持ちを抑えきれず、侍女を一人連れて密かに粕尾城へと向かった 24 。

しかし、その道中、案内役をしていた男が、芳姫が非常食として大切に持っていた乾飯(ほしいい)の袋を宝の袋と勘違いし、これを奪おうとして芳姫を殺害してしまう 31 。夫との再会を目前にした、あまりにも無残な最期であった。さらに、芳姫と彼女の次女を手にかけると、二人の化身である白蛇が現れ、その案内人を呪い殺したという後日譚も伝えられている 34 。

後世の供養

この悲劇は地元の人々の心を打ち、江戸時代になると、村人たちは芳姫を哀れんで墓を建て、その霊を供養したという 35 。芳姫が斬られたと伝わる地、栃木市星野町にある大応寺の境内には、近年になって地元の「小山芳姫の墓保存会」の人々によって「小山芳姫の御堂」が建立され、現在も手厚く供養が続けられている 24 。芳姫の墓とされる場所は、寒沢林道の奥深くに存在するが、現在では倒木などの影響で訪れることは困難となっている 34 。

このような伝説が生まれ、今日まで語り継がれている背景には、地元領民が滅ぼされた旧主・小山義政とその一族に対して抱いていた、深い同情と敬愛の念があったことは想像に難くない 24 。芳姫の物語は、権力闘争の陰で犠牲となった人々の記憶を、歴史の片隅に静かに留めているのである。

結論:歴史における小山義政 ― 反逆者か、伝統の守護者か

小山義政の生涯と彼が引き起こした乱を振り返る時、我々は彼を単純に「反逆者」と断じることの難しさに直面する。鎌倉公方・足利氏満の視点から見れば、彼の行動は紛れもなく公儀に逆らう「反逆」であり、関東の秩序を乱す許されざる行為であった。しかし、義政自身の立場に立てば、その行動は全く異なる意味を持つ。それは、藤原秀郷以来、先祖代々受け継いできた一族の所領と、下野国を代表する名門としての誇りを守るための、当主として当然の「抵抗」であった。彼の戦いは、中世武家社会における「家」の存続という至上命題と、鎌倉府が推し進める新たな中央集権的な秩序との間で生じた、避けられない相克の現れだったのである。

最終的に、小山義政は敗れ、その一族の嫡流は歴史から姿を消した。「小山氏の乱」は、鎌倉時代から続く、分権的で独立性の高い伝統的在地領主の時代の終わりを告げる、一つの象徴的な事件であったと言える。そして、それは同時に、鎌倉府、さらには後の戦国大名による、より強固で一元的な領域支配の時代の幕開けを告げるものでもあった。

義政の敗北は、個人の悲劇に留まらない。それは、時代の大きな転換期において、旧来の価値観と新しい秩序が激しく衝突した際に必然的に生じる、歴史の痛みの記録である。彼は反逆者であったかもしれないが、同時に、失われゆく伝統と一族の誇りを守るために最後まで戦い抜いた、最後の守護者でもあった。その壮絶な生涯は、勝者の論理だけでは語り尽くせない、歴史の複雑さと深淵を我々に示唆している。

引用文献

- 小山義政の乱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/OyamaYoshimasaNoRan.html

- 小山義政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E6%94%BF

- お城散策妄想記録帳 第2回 反骨の坂東武者 小山義政と粕尾城(栃木県) https://shirobito.jp/article/1346

- 中世武士選書 27 小山氏の盛衰―下野名門武士団の一族史 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/179/

- 小山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 小山義政(おやまよしまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E6%94%BF-41328

- 葛飾区史|第2章 葛飾の成り立ち(古代~近世) https://www.city.katsushika.lg.jp/history/history/2-2-3-97.html

- 関宿と簗田氏 〜戦国期に活躍した一族〜 //鎌倉公方・古河公方の主な当主 - 野田市観光協会 https://www.kanko-nodacity.jp/sekiyado-yanada/tosyu-kamakura.html

- 小山氏の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 武家家伝_小山氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/oyama.html

- 1-2 秀郷の子孫たちの権益をめぐる闘争 - 歴史のなかの栃木 https://toshichanno.com/%E7%AC%AC%EF%BC%91%E7%AB%A0%E3%80%80%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%A7%80%E9%83%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%94%BF%E5%85%89%E3%81%BE%E3%81%A7/%EF%BC%91%EF%BC%8D2%E3%80%80%E7%A7%80%E9%83%B7%E3%81%AE%E5%AD%90%E5%AD%AB%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E6%A8%A9%E7%9B%8A%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8B%E9%97%98%E4%BA%89-3/

- 1-3 経済基盤としての小山荘と中泉荘 杤木 - 歴史のなかの栃木 https://toshichanno.com/%E7%AC%AC%EF%BC%91%E7%AB%A0%E3%80%80%E8%97%A4%E5%8E%9F%E7%A7%80%E9%83%B7%E3%81%8B%E3%82%89%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%94%BF%E5%85%89%E3%81%BE%E3%81%A7/%EF%BC%91%EF%BC%8D3-%E3%80%80%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%9F%BA%E7%9B%A4%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E8%8D%98%E3%81%A8%E4%B8%AD%E6%B3%89%E8%8D%98-%E6%A0%83%E6%9C%A8/

- 関東の足利氏~鎌倉公方・古河公方~ - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/kanto-ashikaga

- [Muromachi Period] 125 East and West Clash!? The Rebellion of Ashikaga Yoshimochi and Uesugi Zens... - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=d-qtkwFh5oQ

- 室町幕府と鎌倉府〜鎌倉寺院と安房国領 : 安房文化遺産フォーラム - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/section/awa-070-020/

- 北条氏が台頭する以前の関東の状況(関東公方と関東管領について) - 攻城団 https://kojodan.jp/info/story/2789.html

- 関東管領 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E7%AE%A1%E9%A0%98

- 小山氏の乱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 一 鎌倉府の成長と将軍への野望 - 昭島市デジタルアーカイブズ-あきしま 水と記憶の物語:昭島市史 https://adeac.jp/akishima-arch/texthtml/d400030/mp400030-400030/ht060330

- 鎌倉散策 鎌倉公方 九、小山義政の乱と足利氏満 https://ameblo.jp/kmkrlog/entry-12687668675.html

- 鎌倉と足利氏~義兼・家時・貞氏・尊氏・直義・基氏・氏満・満兼・持氏・成氏~ https://www.yoritomo-japan.com/jinbutu/asikaga.htm

- 小山義政の乱に関する一考察 - ECHO-LAB http://echo-lab.ddo.jp/libraries/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AB%96%E9%9B%86/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AB%96%E9%9B%8641%E5%8F%B7/%E5%A4%A7%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AB%96%E9%9B%8641%E5%8F%B7%20004%E5%A4%A7%E5%A1%9A%E7%A7%80%E5%93%89%E3%80%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A%E7%99%BA%E8%A1%A8%E8%A6%81%E6%97%A8%E3%80%8D.pdf

- 小山 義政 - 中世人今際図巻 http://imawazukan.blog.shinobi.jp/Entry/12/

- 30年日本史01212【南北朝最末期】第三次小山義政の乱 - note https://note.com/jamm_/n/n45856c5e69fa

- 石橋一展「室町前期の東国における内乱の再検討―小山氏、小田氏の乱と鎌倉府―」 - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900081888/2011no.162_77_87.pdf

- 日本史/南北朝時代 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/history-nanbokucho/

- 神鳥谷 hitotoyaの城は小山の居城 小山市 鷲城跡 - BECCAN blog - FC2 https://beccan.blog.fc2.com/blog-entry-1614.html

- 白旗一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%97%97%E4%B8%80%E6%8F%86

- 鹿沼市の城5「粕尾城(鹿沼市中粕尾)」 - ジブンスタイルかぬま https://www.jibunstyle-kanuma.tochigi.jp/0574/info-0000007264-3.html

- 櫃沢城 ちえぞー!城行こまい http://chiezoikomai.umoretakojo.jp/kanto/totigi/hitusawa.html

- 赤石河原421 https://tochi-mite.sakura.ne.jp/997akaisigawara421.html

- 「鎌倉殿」御家人八田知家と名門常陸小田氏 | 検索2021~2022(027) https://kousin242.sakura.ne.jp/wordpress027/index.php/history/chusei/000-2/

- 小山よし姫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E3%82%88%E3%81%97%E5%A7%AB

- 【小山芳姫の御堂】悲劇の最期を遂げたお姫様を辿って|栃木市 - とちぎびより https://oyama-navi.com/oyamayoshihime-midou

- 小山芳姫の御堂 – 栃木市観光協会 https://www.tochigi-kankou.or.jp/spot/oyamayoshihimenomidou

- 大応寺の大ヒバと小山芳姫の御堂 - 栃木市の樹木・神社・仏閣|栃ナビ! https://www.tochinavi.net/spot/home/?id=18088