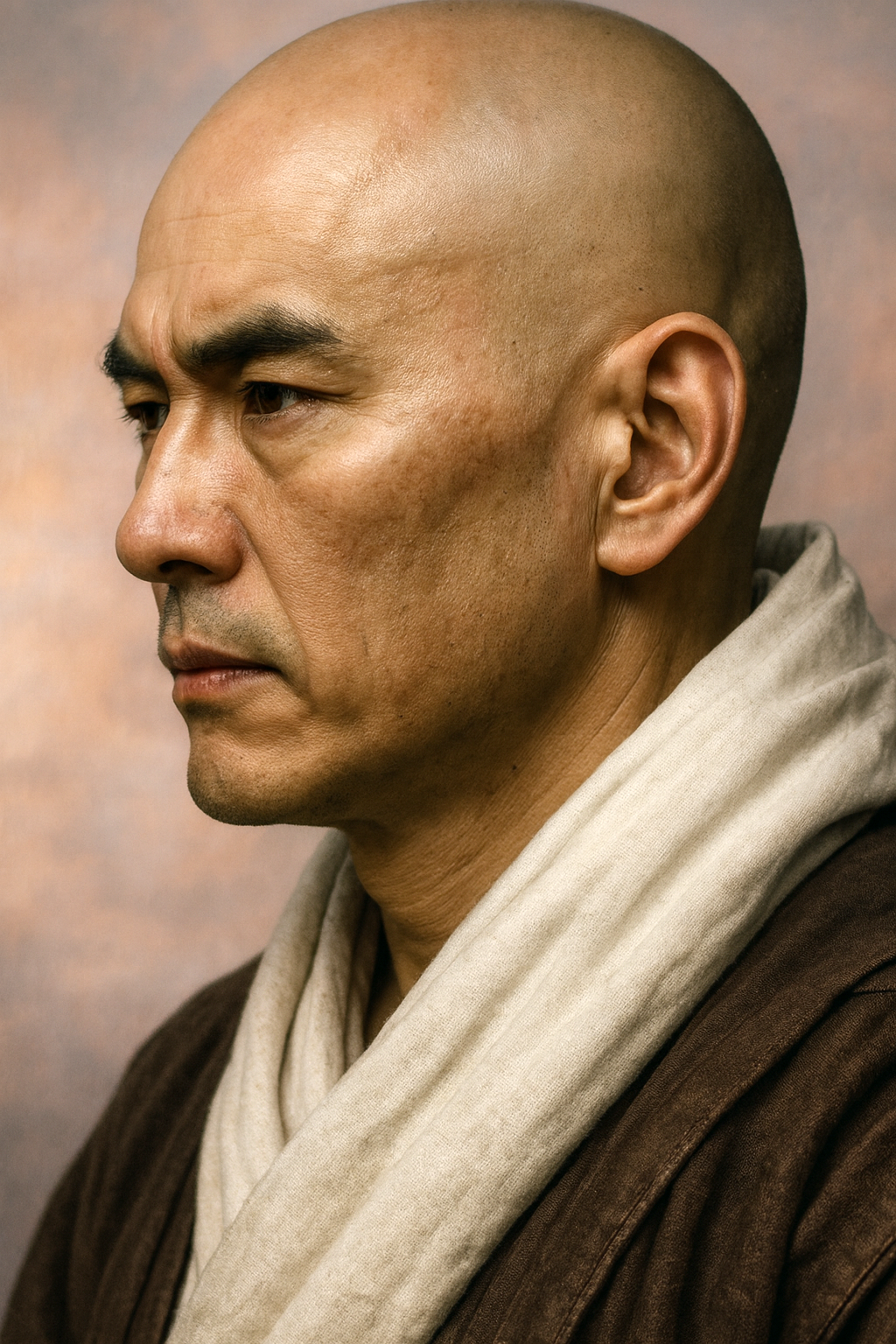

延暦寺覚恕

延暦寺覚恕は、後奈良天皇の皇子で天台座主。比叡山焼き討ちで信長と対立し、山を失うも武田信玄と連携し再起を図る。旧時代の権威の終焉を象徴する人物。

覚恕:時代の奔流に生きた皇子僧正 ― 比叡山焼き討ちと中世的権威の終焉

序論:時代の奔流に生きた皇子僧正

戦国時代の終焉と新たな統一権力による秩序が胎動する激動期、天皇家、宗教界、そして武家勢力という三つの権力が交錯する結節点に、一人の皇族出身の僧侶が立っていた。その名は覚恕(かくじょ)。彼の生涯は、織田信長という旧来の価値観を破壊する圧倒的な武力の前で、中世を通じて絶大な権威を誇った寺社勢力がいかにしてその力を失っていったかを、悲劇的に物語る。

比叡山焼き討ちという日本史上稀に見る惨劇の当事者として、覚恕の名はしばしば語られる。しかし、その人物像は単なる悲劇の指導者にとどまらない。本報告書は、後奈良天皇の皇子という出自から、天台宗の頂点である天台座主への就任、信長との対立と比叡山の壊滅、そして失意のうちに迎えた最期まで、覚恕の生涯を史料に基づき徹底的に追跡する。これにより、皇族、宗教家、文化人、そして一大政治・軍事勢力の指導者という彼の多面的な実像を浮き彫りにし、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。

利用者が提示した「大名の要請を受けて一軍を率いて合戦に参加した」という人物像は、武装化し世俗権力と化した当時の寺社勢力の一側面を的確に捉えている。しかし、覚恕の生涯は、そのイメージ以上に複雑で、時代の大きな転換点に翻弄された悲劇性に満ちているのである。

【添付資料】覚恕略年表

|

西暦 |

和暦 |

覚恕の年齢(推定) |

覚恕の動向・出来事 |

関連する国内外の出来事 |

|

1521年 |

大永元年 |

0歳 |

12月18日、後奈良天皇の皇子として生誕 1 。 |

- |

|

1525年 |

大永5年 |

4歳 |

延暦寺の子院、曼殊院門跡の慈運を師として得度する 1 。 |

- |

|

1537年 |

天文6年 |

16歳 |

師・慈運の死去に伴い、曼殊院門跡と北野天満宮別当職を継承する 1 。 |

- |

|

1553年 |

天文22年 |

32歳 |

常陸千妙寺から亮珎を招き、台密三昧流の灌頂を受ける 1 。 |

- |

|

1557年 |

弘治3年 |

36歳 |

准三宮の宣下を受け、「金蓮院准后」と称される 1 。 |

正親町天皇が即位。 |

|

1562年 |

永禄5年 |

41歳 |

青蓮院の尊朝法親王の得度に際し、戒和上(戒師)を務める 1 。 |

- |

|

1568年 |

永禄11年 |

47歳 |

- |

織田信長、足利義昭を奉じて上洛。 |

|

1569年 |

永禄12年 |

48歳 |

- |

信長、延暦寺領を没収し、対立が深まる 6 。 |

|

1570年 |

元亀元年 |

49歳 |

3月、第166世天台座主に補任される 1 。志賀の陣で浅井・朝倉連合軍を匿う 7 。 |

姉川の戦い。石山合戦始まる。 |

|

1571年 |

元亀2年 |

50歳 |

9月7日に参内。在京中に、9月12日の織田信長による比叡山焼き討ちに遭遇する 1 。 |

- |

|

1572年 |

元亀3年 |

51歳 |

延暦寺再興のため、武田信玄に協力を要請。信玄を権僧正に任官させる斡旋を行う 1 。 |

武田信玄、西上作戦を開始。 |

|

1573年 |

天正元年 |

52歳 |

朝廷行事に参列。年末に発病し、竹田定加の診療を受ける 1 。 |

足利義昭が追放され、室町幕府が滅亡。武田信玄が病死。 |

|

1574年 |

天正2年 |

53歳 |

1月3日、死去。享年54(満52歳) 1 。 |

- |

第一章:皇子、仏門に入る ― 覚恕の出自と前半生

覚恕がどのような出自を持ち、いかにして僧侶としての道を歩み始めたのか。その前半生は、彼の後の行動原理を理解する上で不可欠である。皇族という血筋がもたらす栄光と制約、そして当代随一の文化教養が、彼の複雑な人格を形成していった。

1.1. 天皇家の子として ― 宿命づけられた道

覚恕は、後奈良天皇の皇子として、大永元年(1521年)12月18日に生を受けた 1 。しかし、その出自にはいくつかの複雑な事情が付きまとっていた。母は、有力な公家である壬生雅久の娘・伊予局、あるいは刑部卿・和気親就の娘とされ、記録は必ずしも一様ではない 1 。確かなことは、彼の母が、兄である正親町天皇の母(藤原氏出身)に比べて身分が低かったという点である 7 。このため、覚恕には生来、天皇となる道は閉ざされていたと考えられる。

さらに、彼の出自をめぐる謎は、正親町天皇との兄弟順にも及ぶ。一般に正親町天皇の「異母弟」として知られるが、複数の史料や研究では、実際には覚恕が年長の「異母兄」であった可能性が強く指摘されている 1 。この生年や兄弟順の曖昧さは、単なる記録の不備とは考えにくい。むしろ、意図的な操作があった可能性を示唆する。すなわち、後奈良天皇の皇子という最高の血筋を持ちながらも、母の身分の低さや、兄でありながら弟として扱われたかもしれないという事実は、彼が俗世の権力中枢から周到に遠ざけられたことを物語っている。

この「最高の血筋」と「政治的周縁」という矛盾した出自こそが、覚恕の生涯を貫く一つの主題となる。天皇にはなれないが、その血筋ゆえに宗教界のトップとして極めて高い政治的価値を持つ存在となる。この構造的なねじれが、後の彼の野心や、時代の奔流に身を投じる決断に、少なからぬ影響を与えたことは想像に難くない。

また、後世しばしば「覚恕法親王」と尊称されるが、彼が存命中に親王宣下(皇族が出家後に受ける親王の称号)を受けたという確かな記録は見つかっていない 1 。この事実は、比叡山焼き討ちという悲劇の最高責任者でありながらも、皇族という出自が持つ権威が死後もなお尊重され続けた結果と解釈できる。彼の悲劇的な生涯が、後世の人々の同情や、失われた権威への追憶を呼び起こし、「法親王」という尊称を定着させたのかもしれない。これは、彼の存在が単なる一僧侶ではなく、朝廷の権威と分かちがたく結びついていたことの何よりの証左である。

1.2. 曼殊院門跡継承と修行時代 ― エリート僧侶の形成

皇位継承の道から外れた皇子が仏門に入るのは、当時の慣例であった 7 。覚恕もその例に漏れず、大永5年(1525年)、わずか4歳で比叡山延暦寺の子院である曼殊院に入り、門跡(皇族や摂関家の子弟が住職を務める特定の寺院)の慈運を師として得度した 1 。

彼の僧侶としての経歴は、単なる修行の道程ではなかった。それは、宗教界における地位と権威を戦略的に積み上げていく過程そのものであった。天文6年(1537年)、師である慈運が亡くなると、16歳の若さで曼殊院門跡と、天神信仰の総本社である北野天満宮の別当職を継承する 1 。曼殊院は天台宗の中でも格式の高い門跡寺院であり、北野天満宮は広大な社領を持つ経済的にも重要な存在であった。この二つの地位を継承したことは、彼が若くして宗教界の有力者となったことを意味する。

さらに彼は、宗教的な権威の深化にも努めた。天文22年(1553年)、常陸国(現在の茨城県)の千妙寺から住持の亮珎をわざわざ京に招き、天台密教(台密)の秘法である三昧流の灌頂を受けている 1 。これは、彼が台密の正統な伝承者としての地位を確立しようとしたことを示している。

宗教的権威と並行して、俗世における名誉も獲得していく。弘治3年(1557年)には、皇族や摂政・関白に準じる極めて高い身位である「准三宮」の宣下を受け、「金蓮院准后」と称されるようになった 1 。これにより、彼は僧侶でありながら、俗世においても最高の敬意を払われる存在となった。

また、次世代の有力者との関係構築にも余念がなかった。永禄5年(1562年)、後に彼の後継者として天台座主となる青蓮院の尊朝法親王が得度する際には、その戒師(戒和上)という重要な役目を務めている 1 。これは、彼が天台宗内における長老、そして後見人としての地位を確固たるものにしていたことを示している。このように、覚恕は血筋だけに頼るのではなく、宗教的実践、世俗的名誉、そして人脈形成という多面的な活動を通じて、自らを比類なき存在へと押し上げていった。これらすべてが、後の天台座主就任への確固たる布石となったのである。

1.3. 文化人としての側面 ― 宮廷文化の継承者

覚恕は、高位の僧侶であると同時に、当代一流の文化人でもあった。彼の文化活動は、単なる個人的な趣味や教養の披露にとどまらず、彼の社会的・政治的地位を補強する重要な機能を持っていた。

彼は、平安時代の三蹟の一人、藤原行成に始まる青蓮院流の書をよくし、その優れた筆跡は「真如堂供養弥陀表白」や「金曼表白」といった作品として今日に伝わっている 1 。また、和歌や連歌にも深い造詣を持ち、自らの歌を集めた『覚恕百首』という歌集も残されている 1 。

これらの文化活動は、当時の宮廷社会における極めて重要なコミュニケーションツールであった。特に、兄(あるいは弟)である正親町天皇とは一貫して親しい関係を保ち、永禄年間には皇太子であった誠仁親王の習字の師範役を務めるなど、朝廷の中枢と常に密接な繋がりを維持していた 1 。

覚恕の文化人としての名声は、彼の宗教的・政治的権威にさらなる輝きを与えた。彼は単なる僧侶ではなく、宮廷文化の正統な継承者であり、体現者として認識されていた。この文化的権威は、彼に独自のネットワークと影響力をもたらし、後に武田信玄のような地方の有力武将でさえも、彼を頼り、その権威を求めようとする一因となったのである。

第二章:権力の座 ― 戦国期比叡山の現実

元亀元年(1570年)、覚恕はついに日本仏教界の最高峰の一つである天台座主の地位に就く。しかし、彼が頂点に立った比叡山延暦寺は、もはや単なる祈りの場ではなかった。それは、広大な領地と富、そして強力な軍事力を有する、さながら「国家の中の国家」とも言うべき巨大な世俗的権力体であった。

2.1. 「国家の中の国家」― 延暦寺の世俗的権力

戦国時代の延暦寺は、宗教的権威を背景に、強大な政治力、経済力、軍事力を保持していた。

軍事力: 延暦寺は「山門(さんもん)」と呼ばれ、「僧兵」と称される武装集団を擁していた 13 。その規模と戦闘力は並の戦国大名を凌駕し、武蔵坊弁慶に代表されるような屈強な兵士たちがその中核をなしていた 14 。彼らはしばしば神輿を担いで京の都に押し寄せ、朝廷や幕府に対して自らの要求を武力で認めさせる「強訴(ごうそ)」を繰り返した 15 。その威力は絶大で、院政期の白河法皇でさえ「賀茂川の水、双六の賽、山法師(比叡山の僧兵)、是ぞわが心にかなわぬもの」と嘆いたほどであった 15 。

経済力: 延暦寺の富の源泉は、全国に広がる広大な荘園からの収入だけではなかった。彼らは、山麓の日吉大社を通じて、集められた米を担保に高利で貸し付ける金融業「出挙(すいこ)」を展開し、莫大な利益を上げていた 16 。その取り立ては熾烈を極め、武装した取立人が債務者の家に土足で踏み込み、「金を返さなければ仏罰が当たる」と脅して、半ば強引に財産を奪っていったという 16 。

政治力: 京都の鬼門(北東)に位置する比叡山は、山上におびただしい数の坊舎を構え、数万の兵を収容することが可能な、極めて重要な戦略拠点であった 18 。そのため、京を狙う者にとっては無視できない存在であり、逆に時の政権にとっては常に脅威であり続けた。

しかし、その強大な権力の裏側では、深刻な腐敗と堕落が進行していた。宗教的権威を盾に富を蓄え、仏道修行そっちのけで俗世の快楽に溺れる僧侶も少なくなかった 19 。特に、比叡山内部は厳格な身分制度に分かれており、学識ある「上方」の僧侶が支配層を形成する一方で、実力行使を担う下級の「法師」たちは、読み書きもおぼつかないチンピラのような存在であったという 20 。

この「聖」なる宗教的権威と、「俗」なる暴力的実態との極端な乖離こそが、戦国末期の延暦寺が内包していた最大の矛盾であり、致命的な弱点であった。彼らは宗教を、経済的利益と政治的権力を正当化し、維持するための「手段」として利用していた。織田信長は、この構造的な病理を的確に見抜き、延暦寺の神聖な仮面を剥ぎ取って、単なる武装勢力として討伐する大義名分を得ることになる。覚恕が率いることになった延暦寺の滅亡は、信長という外的圧力だけでなく、組織が内部に抱えていたこの深刻な腐敗に起因する、いわば必然の帰結でもあった。

2.2. 天台座主への道 ― 時代の奔流の中心へ

元亀元年(1570年)、覚恕は第166世天台座主に補任された 1 。この時期は、織田信長が足利義昭を奉じて上洛し「天下布武」を推し進める一方で、両者の間に不協和音が生じ始め、反信長勢力が各地で蜂起しつつある、極めて緊迫した政治情勢下にあった。

このタイミングでの覚恕の座主就任は、単なる宗教界の人事異動ではなかった。一部の研究では、彼の就任がこれまでの慣例を破る異例のものであり、その背景には、兄である正親町天皇と、信長に対抗しようとする将軍・足利義昭の思惑が一致した結果であるという説が唱えられている 9 。

この説の妥当性を考えてみると、元亀元年という年が持つ意味が重要になる。この年、信長は越前の朝倉義景を攻めるも、義弟である浅井長政の裏切りに遭い、命からがら京へ撤退する(金ヶ崎の退き口)。これを機に、浅井・朝倉、本願寺、三好三人衆などが一斉に蜂起し、「信長包囲網」が形成されつつあった。

このような状況下で、朝廷(正親町天皇)と幕府(足利義昭)が、信長に対抗しうる巨大な潜在的勢力である延暦寺のトップに、皇族という最高の権威を持つ覚恕を据えることは、延暦寺を反信長陣営に引き込むための極めて有効な政治的カードとなり得た。覚恕の天台座主就任は、信長包囲網を強化するための高度な戦略的人事であった可能性が高い。彼自身も、その駒としての役割を自覚していたか、あるいは周囲の期待に応える形で、自ら時代の渦の中心へと身を投じていったのである。

第三章:避けられぬ衝突 ― 比叡山焼き討ち

天台座主という権力の頂点に立った覚恕と延暦寺は、旧来の秩序を破壊し、新たな時代を築こうとする覇者・織田信長との全面対決へと、もはや引き返すことのできない道を進んでいく。破局へと至るプロセスを追い、その中での延暦寺の意思決定と、最高指導者であった覚恕の役割を検証する。

3.1. 運命の決断 ― 反信長包囲網への加担

織田信長と延暦寺の対立は、焼き討ち以前から始まっていた。信長は天下布武を進める上で、独立した権力を持つ寺社勢力を統制下に置くことを目指しており、永禄12年(1569年)には延暦寺の寺領を一方的に没収するなど、その経済的基盤を脅かしていた 6 。これに対し延暦寺は朝廷に訴え、信長に寺領を返すよう勅命が出されたが、信長はこれを無視し、両者の溝は決定的なものとなっていた 6 。

そして元亀元年(1570年)9月、運命の時が訪れる。信長と三好三人衆との戦いの隙を突き、近江に侵攻した浅井長政・朝倉義景の連合軍が、信長軍に敗れて比叡山に逃げ込んだのである。この時、覚恕率いる延暦寺は、この敗軍を公然と山内に匿い、拠点を提供した 1 。これは、西で信長と戦う石山本願寺と連携する形となり、信長は東西から敵に挟撃されるという絶体絶命の窮地に陥った(志賀の陣) 24 。

延暦寺が信長と敵対するという、この極めて危険な道を選んだのは、単なる感情的な反発からではなかった。信長の寺領没収は、延暦寺の存立そのものを揺るがす行為であり、彼らにとって信長による天下統一は、自らの特権が完全に剥奪される未来を意味した。一方、浅井・朝倉や本願寺は、旧来の秩序と権益を共有する仲間であった。延暦寺が浅井・朝倉を匿ったのは、信長包囲網という巨大な軍事同盟に加担し、この新しい時代の潮流を押しとどめることで自らの権益を守ろうとする、合理的ではあるが極めてハイリスクな政治的賭けであった。彼らは、過去何百年にもわたって時の権力者を屈服させてきた自らの力と権威を過信し、この賭けに勝てると信じていたのである。

3.2. 最後の交渉と信長の最後通牒

志賀の陣で辛くも窮地を脱した信長は、延暦寺に対してすぐさま報復行動に出たわけではなかった。彼は焼き討ちに先立ち、複数回にわたって交渉を試み、延暦寺に最後の選択の機会を与えている。

信長の腹心であった太田牛一が記した『信長公記』によれば、信長は延暦寺に対し、極めて合理的かつ具体的な三つの選択肢を突きつけた 22 。

- 織田方に味方し、忠節を尽くすならば、先に没収した所領はすべて元の通り返還する。

- 仏法の道理として一方にのみ加担できないのであれば、中立を守り、傍観するだけでよい。

- もしこの二つの条件に背き、浅井・朝倉に加担し続けるのであれば、根本中堂や日吉大社(三王二十一社)をはじめとして、山にあるすべての堂塔をことごとく焼き払うであろう。

この提案は、延暦寺にとって「中立」という、破滅を回避するための道を残した最後通牒であった。しかし、覚恕と延暦寺の衆徒たちは、この警告を事実上拒絶した 25 。彼らの思考は、中世的な権威の論理に深く囚われていた。彼らは自らを、俗世の武力闘争を超越した不可侵の「聖域」であると信じ、いかに信長といえども、日本仏教の母山である比叡山を本当に焼き払うことなどできるはずがない、と高を括っていた節がある 27 。これは、過去何百年もの間、実際に通用してきた論理であった。

しかし、織田信長は、宗教的権威を敬うどころか、それを政治的・軍事的脅威としか見なさない、全く新しいタイプの権力者であった。延暦寺の指導者たち、そして最高責任者であった覚恕は、この時代の根本的な変化、すなわち権威の源泉が「祈り」から「武力」へと完全に移行したという現実を、最後まで理解することができなかった。彼らの悲劇は、戦略の失敗というよりも、自らが生きる時代の本質を致命的に見誤ったことに起因するのである。

3.3. 元亀二年の劫火 ― 指導者不在の悲劇

元亀2年(1571年)9月12日、信長の最後通牒を無視した延暦寺に対し、ついに運命の鉄槌が下された。信長は3万ともいわれる大軍を動員し、比叡山を完全に包囲。夜明けと共に一斉に総攻撃を開始した 6 。

織田軍は山麓の坂本から攻め上り、目につく堂塔伽藍に次々と火を放った。日本天台宗の総本山である根本中堂や大講堂も、この時燃え盛る炎に包まれた 25 。その攻撃は建物だけにとどまらなかった。『信長公記』をはじめとする諸記録によれば、織田軍は山中に逃げ惑う僧侶、学僧、さらには女人や子供に至るまで、僧俗・男女の区別なく斬り捨てたという 14 。この日の死者は、数千人にのぼったと伝えられている 18 。

この未曾有の惨劇が繰り広げられている間、延暦寺の最高指導者であるべき天台座主・覚恕は、山にはいなかった。彼は事件の5日前である9月7日に朝廷に参内して何らかの相談を持ちかけ、その後も京に滞在していたため、奇跡的に難を逃れていたのである 1 。

覚恕の不在は、単なる偶然や幸運、あるいは臆病な逃亡と片付けるべきではない。焼き討ちという破局が目前に迫る中、彼が京で朝廷工作を行っていたという事実は、彼が土壇場で事態を打開しようと、最後の政治的賭けに出ていたことを強く示唆する。彼はおそらく、自らの皇族という立場を最大限に利用し、兄である正親町天皇を通じて信長に攻撃を思いとどまらせるよう、勅命を引き出そうとしたのであろう。これは、武力を持たない彼が、そして延暦寺が持ちうる最後の切り札であった。

しかし、信長はこの朝廷の権威すらもはや意に介さなかった。覚恕が京で最後の望みを託した政治工作に奔走している間に、彼の権力の源泉である比叡山は、文字通り灰燼に帰した。指導者不在の中で起きた大虐殺は、覚恕の政治的影響力の限界と、天皇の権威や宗教の神聖さといった旧来の権威がもはや絶対的な力を持たない新時代の到来を、最も残酷な形で証明する出来事となった。

第四章:焼き討ち後の日々 ― 山を失った指導者

権力基盤である比叡山を一夜にして失った覚恕。しかし、彼の人生はそこで終わらなかった。天台座主としての権威を失うことはなく、失意と絶望の中から、彼はなおも再起を期して活動を続ける。その晩年は、最後まで政治の舞台から降りることをしなかった、一人の執念の政治家の姿を映し出している。

4.1. 救いを求めて ― 武田信玄との連携

比叡山が焦土と化した後、覚恕は程なくして天台座主の辞意を表明したとされるが、その後も依然として座主として扱われていた 1 。物理的な拠点を失っても、彼が持つ「後奈良天皇の皇子」という血筋と「天台座主」という地位の権威は、依然として政治的な価値を失っていなかったのである。

その価値に目をつけたのが、信長包囲網の最有力者であった甲斐の武田信玄であった。元亀3年(1572年)、覚恕は延暦寺の生き残りの衆徒たちの要請を受け、比叡山再興の望みを託して信玄に協力を要請し、その仲介役を務めた 1 。一説には、信玄が延暦寺そのものを自らの本拠地である身延山に移転させる計画を立てたともいわれるが、これは実現しなかった 1 。

この連携は、覚恕にとっても信玄にとっても、互いに利益のあるものであった。信玄は、覚恕の斡旋により、同年、高位の僧官である「権僧正」に任じられている 1 。信玄のような地方の戦国大名にとって、朝廷から授与される官位や僧位は、自らの権威を高め、天下取りの正当性を内外に示す上で極めて重要であった。覚恕は、信玄に「権僧正」という名誉を与える見返りに、その強大な軍事力による比叡山再興という実利を得ようとしたのである。これは、山を失い、力を削がれてもなお、自らが持つ無形の「文化的・政治的資本」を武器として駆使する、覚恕のしたたかな政治的センスが健在であったことを示している。彼は、最後まで再起を諦めない執念の政治家であり続けた。

4.2. 最期の活動と死

武田信玄との連携による比叡山再興の夢は、翌天正元年(1573年)の信玄の急死によって潰える。その後、覚恕は京都の曼殊院に戻っていたとみられ、同年には朝廷の行事にも参列している記録が残っている 1 。

しかし、彼の生命の灯火もまた、尽きようとしていた。同年の末に病に倒れ、当時、豊臣秀吉や本願寺顕如といった天下の要人たちを診療したことで知られる名医・竹田定加の治療を受けた 1 。だが、その治療の甲斐なく、年が明けた天正2年(1574年)1月3日、覚恕は波乱の生涯を閉じた。享年54(満52歳)であった 1 。その亡骸は、彼が若き日に門跡を継いだ曼殊院の墓地に葬られた 1 。

彼の死が象徴的であったのは、その後の天台座主の座が、天正12年(1584年)にかつて彼が戒師を務めた尊朝法親王が就任するまで、10年以上にわたって空位となったことである 1 。この長期にわたる空位は、信長存命中は比叡山の公式な復興が許されず、後継者を立てること自体が無意味、あるいは不可能であったことを物語っている。

覚恕という、皇族の血を引く旧時代の権威の象徴が死に、その後継者が長らく現れなかったという事実は、比叡山延暦寺という中世的権門の時代が、覚恕の死と共に完全に終わりを告げたことを象徴していた。比叡山の復興が始まるのは、信長が本能寺で倒れ、豊臣秀吉という新たな権力者が旧勢力との融和を図る、全く新しい時代が到来してからのことであった。覚恕の死は、一つの時代の明確な終止符だったのである。

結論:覚恕の遺したもの ― 一時代の終焉の象徴として

覚恕の生涯は、一個人の悲劇としてのみ語られるべきではない。彼は、皇族という当代最高の血筋と、天台座主という宗教界最高の地位にありながら、戦国乱世から近世へと向かう時代の巨大な地殻変動に抗うことができず、自らが率いた巨大な宗教権門と共に没落した。

比叡山を破滅に導いた指導者として、その政治的判断の誤りを問う声は当然あるだろう。彼は、武力こそがすべてを決定する新しい時代の到来を見誤り、旧来の権威がもはや通用しないという冷徹な現実を直視できなかった 7 。その結果は、数千人の命と、日本仏教の至宝ともいえる堂塔伽藍の焼失という、取り返しのつかない悲劇であった。

しかし同時に、彼は自らの伝統と権益を守るため、最後までその政治力を駆使して抵抗を試みた、旧時代の最後の抵抗者でもあった。信長の圧倒的な力の前に、朝廷の権威を頼り、武田信玄の武力を求め、最後まで再起の道を模索し続けた彼の姿は、滅びゆく者の執念と悲哀を感じさせる。

覚恕の人生は、中世以来、日本の歴史に深く根を張ってきた「祈り」と「暴力」が一体となった寺社勢力の時代の終わりと、世俗権力が宗教をもその支配下に置く「近世」という新しい時代の幕開けを、その身をもって示した。覚恕という名は、戦国乱世の終焉を告げる、壮大で悲劇的な歴史の転換点を象徴する存在として、後世に記憶されるべきである。

引用文献

- 覚恕 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%9A%E6%81%95

- 覚恕(かくじょ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A6%9A%E6%81%95-1811153

- 覚恕法親王(かくじょほうしんのう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A6%9A%E6%81%95%E6%B3%95%E8%A6%AA%E7%8E%8B-1064664

- 曼殊院 - SHINDEN https://shinden.boo.jp/wiki/%E6%9B%BC%E6%AE%8A%E9%99%A2

- 覚恕 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%A6%9A%E6%81%95

- 比叡山焼き討ち古戦場:滋賀県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/hieizan/

- 明智光秀と覚恕法親王――あるいは比叡山焼討ちの真実 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/11/22/080000

- 妙覺寺 - 京都はんなり旅 - Seesaa http://hannari-tabi.seesaa.net/article/477113860.html

- 第166世天台座主・覚恕に関する多くの謎。まずは2つ。 - note https://note.com/senmi/n/n9066173e980b

- 仁和寺歴代譜 | 世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺 https://ninnaji.jp/chronicles/

- 歴史の目的をめぐって 尊朝 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-15-sontyou.html

- 曼殊院宮覚恕法親王とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9B%BC%E6%AE%8A%E9%99%A2%E5%AE%AE%E8%A6%9A%E6%81%95%E6%B3%95%E8%A6%AA%E7%8E%8B

- 中世日本の寺社勢力:宗教を超えた支配者たちの実像|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n2f4d120b1a52

- 信長史上最凶事件!比叡山延暦寺焼き討ちに大義はあったのか? https://kyotolove.kyoto/I0000184/

- 僧侶が武装化!源頼朝や織田信長も恐れた権力者に屈服しない僧兵集団 「比叡山 延暦寺」【後編】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/235093

- 延暦寺の焼き打ち http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%9C%AC15%EF%BC%88%E7%AC%AC33%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%8E%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%BC%94%E3%80%8F.pdf

- 巨大集金マシンと化した中世の比叡山延暦寺 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/706

- 比叡山焼き討ち (1571年) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E5%8F%A1%E5%B1%B1%E7%84%BC%E3%81%8D%E8%A8%8E%E3%81%A1_(1571%E5%B9%B4)

- 【麒麟がくる】第33回「比叡山に棲む魔物」レビューと解説 | 戦国 ... https://sengoku-his.com/972

- 大河ドラマからみる日本貨幣史外伝『比叡山の身分構造と覚恕様の立場』 - note https://note.com/money_of_japan/n/n4d019b67b539

- 天台座主 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%8F%B0%E5%BA%A7%E4%B8%BB

- 比叡山延暦寺はなぜ、織田信長に焼き討ちされたのか? | PHP ... https://shuchi.php.co.jp/article/3601

- 其の五・信長の報復 聖域・延暦寺焼き討ち - 国内旅行のビーウェーブ https://bewave.jp/history/nobunaga/hs000105.html

- [Japanese History: Sengoku Period] #153 The Alliance Against Nobunaga - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=GVr_mwxvRtE

- 織田信長による「比叡山焼き討ち」|【note版】戦国未来の戦国紀行 https://note.com/senmi/n/nebca18244661

- 織田信長が比叡山延暦寺を炎上させた本当の理由 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Oc8ht7YPJIw

- 織田信長は、なぜ 延暦寺を焼き 討ちしたの https://kids.gakken.co.jp/box/syakai/06/pdf/B026109020.pdf

- 竹田定加 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E7%94%B0%E5%AE%9A%E5%8A%A0