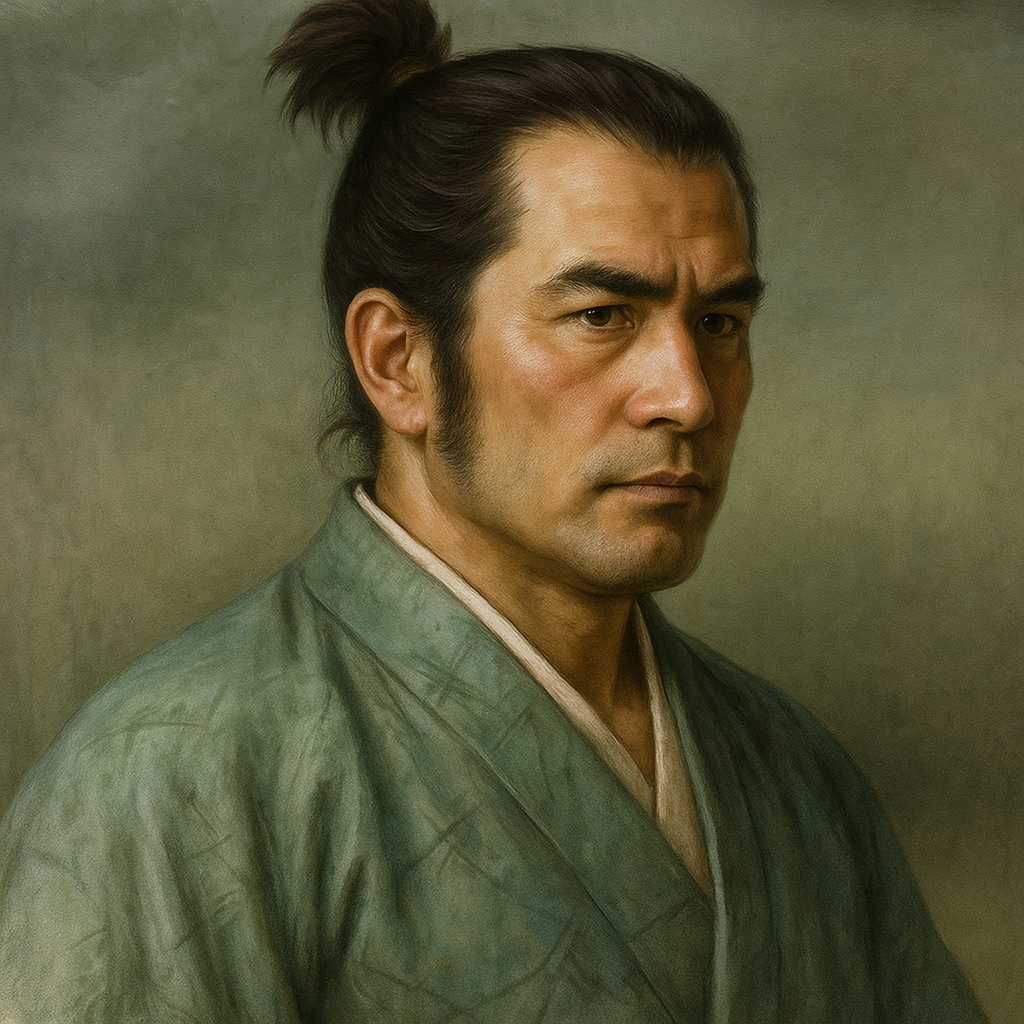

後藤高治

後藤高治は六角氏宿老。観音寺騒動で父兄を殺され家督を継ぎ、六角氏式目制定に貢献。信長に仕えるも本能寺の変で明智光秀に与し没落。

近江国衆・後藤高治の生涯 ― 六角、織田、明智、蒲生 激動の時代を生きた武将の実像

序章:後藤高治 ― 時代の転換点を生きた武将

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、後藤高治(ごとう たかはる)の生涯を、現存する史料に基づき徹底的に調査・分析し、その実像に迫ることを目的とする。彼の名は、戦国時代の主役たちの影に隠れ、一般に広く知られているとは言い難い。しかし、その生涯は、守護大名体制の黄昏から織田信長による天下布武、そして豊臣秀吉による天下統一へと至る、日本の権力構造が根底から覆された激動の時代を象徴するものである。

後藤高治は、南近江の守護大名・六角氏の宿老の家に生まれながら、父と兄を主君に謀殺されるという悲劇に見舞われる。若くして家督を継いだ彼は、父の仇を討つべく反乱を主導し、主君を居城から追放するほどの力を見せた。その後、主君の権力を法的に制約する画期的な分国法「六角氏式目」の制定に中心的な役割を果たし、旧来の秩序を再建しようと試みる。しかし、時代の奔流はそれを許さず、織田信長の上洛を機に旧主を見限り、新時代の覇者の下で生き残る道を選ぶ。信長政権下では近江衆の一員として一定の地位を築くが、本能寺の変という歴史の大きな岐路において、明智光秀に与するという運命的な決断を下し、没落。最後は従兄弟にあたる蒲生氏郷の庇護下に入り、その家臣として波乱の生涯を閉じる。

彼の人生は、主家の内乱、新興勢力への臣従、そして運命を分けた政治的決断といった、数多の国衆が直面した苦悩と選択の軌跡を映し出す鏡である。後藤高治という一人の武将の生涯を丹念に追うことは、戦国という時代の構造的変革を、生身の人間の視点から深く理解することに繋がるであろう。

表1:後藤高治 関連年表

|

西暦(和暦) |

後藤高治の動向 |

関連事項(六角氏・織田氏・日本全体の動向) |

|

生年不詳 |

後藤賢豊の次男として誕生。通称は喜三郎 1 。 |

|

|

1563年(永禄6年) |

**観音寺騒動。**父・賢豊と兄・壱岐守が主君・六角義治に誅殺される。高治が家督を相続し、反乱軍の旗頭となる。六角義治父子を観音寺城から追放 2 。 |

六角家臣団の分裂が深刻化し、六角氏の権威が大きく失墜する。 |

|

1567年(永禄10年) |

六角氏と和睦。家臣団の一員として**「六角氏式目」に連署**し、主君の権力を制約する 1 。 |

六角氏と家臣団との間で新たな統治体制が構築されるが、権力基盤は脆弱化。 |

|

1568年(永禄11年) |

**織田信長の上洛。**主家・六角氏が信長に敗北(観音寺城の戦い)。高治は六角氏を見限り、信長に臣従する 1 。 |

足利義昭が15代将軍に就任。信長が畿内における覇権を確立する。 |

|

1569年(永禄12年) |

織田軍の一員として伊勢・大河内城攻めに従軍 1 。 |

|

|

1570年(元亀元年) |

比叡山攻囲陣(志賀の陣)に参加 1 。 |

|

|

1573年(天正元年) |

槇島城の戦いに従軍 1 。 |

足利義昭が追放され、室町幕府が事実上滅亡する。 |

|

1576年(天正4年) |

信長が安土城へ本拠を移すと、他の近江衆と共に 信長の旗本(直属軍)に編制 される 1 。 |

安土城の築城が本格化する。 |

|

1578年(天正6年) |

信長が安土城で催した相撲大会で 奉行を務める 1 。 |

|

|

1582年(天正10年) |

**本能寺の変。**明智光秀に与し、山崎の戦いに参陣するも敗北。所領を没収され没落する 1 。 |

織田信長・信忠が死去。羽柴秀吉が台頭する。 |

|

1584年(天正12年) |

従兄弟の蒲生氏郷に仕官。伊勢佐田城攻めに参加後、 「戸賀十兵衛尉」と改名 する 1 。 |

小牧・長久手の戦い。 |

|

1586年(天正14年) |

蒲生氏郷に従い、九州平定に従軍 1 。 |

|

|

1589年(天正17年) |

京にて病死。知行3,000石は子の千世寿が継ぐ 1 。 |

|

第一章:名門後藤氏の権勢と「両藤」体制

後藤高治の生涯を理解する上で、まず彼が継承した「後藤家」が近江国においていかに強大な存在であったかを確認する必要がある。後藤氏は単なる在地領主ではなく、主家である六角氏の屋台骨を支え、時にはその権勢を凌駕するほどの力を持った名門であった。

後藤氏の権力基盤の物証

後藤氏の権勢は、彼らが拠点とした城館の遺構からも明確に読み取れる。現在の滋賀県東近江市に残る「後藤氏館跡」(県指定史跡)は、高い土塁と広大な堀、そして入口部分に使用された大型の石材など、その堅固で壮大な構造が、後藤氏が単なる家臣の身分を超えた、小大名に匹敵するほどの権力と財力を有していたことを物理的に証明している 9 。

さらに、観音寺城の支城として築かれた「佐生日吉城」の石垣は、後藤氏の技術的先進性を示す好例である 11 。この城には、石垣の隅角部の強度を高める「算木積み」や、側面攻撃を可能にする「横矢掛かり」といった、当時としては最新の築城技術が用いられている 13 。これらの石垣技術は、主家六角氏の居城・観音寺城のそれと酷似しており、後藤氏が観音寺城の築城にも関与した高度な技術者集団を擁し、六角氏の防衛戦略において中核的な役割を担っていたことを強く示唆している 13 。

「六角の両藤」体制の分析

六角氏の政権において、後藤氏は進藤氏と共に「六角の両藤」と並び称され、宿老として絶大な権力を掌握していた 2 。特に高治の父である後藤賢豊は、智勇に優れた武将として浅井氏との戦いで武功を挙げる一方、内政面では「奉行人として六角氏の当主代理として政務を執行できる権限」を有していた 3 。これは、単なる家臣の筆頭という地位ではなく、主君の名代として国政を動かすことができる、極めて強力な権限であった。その権勢は、蒲生氏や北伊勢の千種氏といった有力武家との姻戚関係によってさらに補強され、盤石なものとなっていた 6 。

しかし、この「両藤」体制は、六角氏の権力構造に内包された深刻な構造的欠陥でもあった。そもそも六角氏は、宇多源氏佐々木氏の嫡流という名門守護大名でありながら、近江の国人衆を完全な被官(直臣)とすることができず、彼らの強い独立性を許容する「盟主」的な立場で領国を統治していた 3 。このような緩やかな連合体としての性格を持つ支配体制において、「両藤」という制度は、有力家臣を処遇し政務を円滑に進めるための仕組みであると同時に、主君とは別の権力の中枢を公的に認めるものであった。特に、隠居した前当主・六角義賢の強い信任を得ていた後藤賢豊の権力は、若くして家督を継ぎ、当主としての権威を確立しようと志向する六角義治にとって、看過できない脅威と映った。したがって、後に起こる観音寺騒動は、単に義治個人の嫉妬や器量の狭さに起因する偶発的な事件ではなく、六角氏が抱える「盟主型」支配体制の限界が露呈した、必然的な政変であったと分析できる。

第二章:観音寺騒動と家督相続 ― 悲劇からの出発

永禄6年(1563年)、後藤高治の運命を根底から変える大事件、すなわち「観音寺騒動」が勃発する。これは、六角家の内紛であると同時に、高治の武将としてのキャリアの非情な幕開けを告げるものであった。

事件の勃発と経緯

若き当主・六角義治は、父・義賢の隠居後もなお家中に絶大な影響力を保持し、人望も厚い宿老・後藤賢豊の存在を疎ましく感じていた 2 。義治にとって、賢豊の権力は、自身の当主としての執行権を脅かすものであり、また父・義賢の権威の代理でもあった 3 。この対立はついに臨界点に達し、義治は配下の種村道成らに賢豊の殺害を命令する 3 。

同年10月1日、観音寺城に登城した後藤賢豊とその長男・壱岐守は、義治の命を受けた者たちによって待ち伏せされ、誅殺された 2 。主君による重臣の理不尽な殺害というこの暴挙は、六角家中に大きな衝撃を与え、その後の崩壊への序曲となった。

家臣団の反乱と高治の家督相続

賢豊父子の誅殺は、義治の思惑とは裏腹に、家臣団の激しい反発を招いた。後藤氏と縁故の深い目賀田氏や平井氏、さらには「両藤」の片割れである進藤氏までもが義治に反旗を翻し、六角家は内戦状態に陥った 3 。

この混乱の中、父と兄を同時に失った次男の後藤高治が、後藤家の家督を相続する 1 。彼は、反乱を起こした家臣団の旗頭として擁立され、主君である六角義治とその父・義賢を本拠地である観音寺城から追放するという、戦国時代においても前代未聞の事態を引き起こしたのである 3 。

この時点での高治の指導力は、彼自身の個人的な資質やカリスマ性に由来するものではなく、むしろ受動的な性格のものであったと考察される。彼は本来家督を継ぐ立場になかった次男であり、そのキャリアは予期せぬ悲劇によって始まった 2 。家臣団が彼の許に結集したのは、高治個人の力量を評価したからではなく、「理不尽に殺された名門・後藤賢豊の正統な後継者」という彼の立場と、「父兄の仇を討つ」という誰もが納得しうる正当な大義名分があったからに他ならない 4 。この時期の高治は、自ら戦略を練って家臣を動かす能動的な指導者というよりは、周囲の国衆に推されて反乱の象徴として立つ、という役割を担っていた。彼の武将としての真価が問われるのは、この復讐劇の後、新たな秩序をいかに構築していくかという、より困難な政治の局面においてであった。

第三章:「六角氏式目」への連署 ― 主君を制約する家臣

観音寺騒動によって引き起こされた主君と家臣団の対立は、六角家の権力構造に決定的な変化をもたらした。その象徴が、後藤高治も署名した分国法「六角氏式目」の制定である。これは、高治が単なる復讐者から、地域の秩序を構想する為政者へと脱皮したことを示す画期的な出来事であった。

騒動の収拾と和睦

主君を追放したものの、近江国内の混乱は続いていた。この事態を収拾するため、六角家重臣の蒲生定秀・賢秀親子らが仲介に乗り出し、両者の調停にあたった 3 。その結果、六角義賢・義治父子は観音寺城への帰還を許されることになった。しかし、それは無条件の復帰ではなかった。彼らは、家臣団が起草した新たな統治のルール、すなわち「六角氏式目」を承認することを余儀なくされたのである 3 。

「六角氏式目」の特異性

永禄10年(1567年)に制定された全67条からなるこの式目は、日本の法制史上、極めて特異な性格を持つ。通常、戦国大名の分国法は、大名が家臣や領民を統制するために定めるものである。しかし、「六角氏式目」は、その成り立ちからして、家臣団が主君の権力を法的に制約することを主眼としていた 22 。

その内容は、主君による恣意的な課役や徴発の禁止、裁判における一方的な判決の禁止と対決(口頭弁論)の義務付け、そして在地領主たちが古くから持つ慣習法(庄例・法度)の尊重など、国人領主たちの自立性を強く保障するものであった 22 。これは、家臣が主君と契約を結び、その権力を法の下に置こうとする試みであり、1215年にイングランドで成立した「マグナ・カルタ」にも比肩しうる、中世日本の「立憲主義」の萌芽と高く評価されている 31 。

高治の役割と政治的成熟

後藤高治は、この歴史的な式目に、騒動を主導した家臣団の代表格の一人として連署している 1 。この行動は、彼の政治家としての成長を物語る重要な一歩であった。観音寺騒動の当初の目的は、父と兄の「仇討ち」という、いわば私的な動機に根差していた 1 。しかし、その帰結は、六角氏の滅亡や後藤氏による権力簒奪ではなく、「式目」という新たな統治ルールの制定であった。これは、高治をはじめとする家臣団が、単なる感情的な報復に終わらせず、騒動の根本原因であった「主君の専制」という問題を、制度的に解決しようとしたことを意味する。

高治は、父を殺した主君を完全に排除するのではなく、その権力を制約した上で、六角氏を中心とする近江の国人連合体制を「法の支配」の下で再建・維持する道を選んだ。私的な憤りを超え、地域の安定という公的な利益を優先したこの決断は、彼が個人的な復讐者から、近江国衆全体の秩序を維持する責任を担う為政者へと脱皮したことを明確に示している。

第四章:織田信長への臣従と近江衆としての活動

「六角氏式目」によって再建が試みられた近江の旧秩序は、しかし、時代の大きなうねりの前にはあまりにも脆かった。永禄11年(1568年)、織田信長の登場は、後藤高治の運命を再び大きく転換させることになる。

六角氏からの離反と信長への臣従

永禄11年(1568年)9月、室町幕府の次期将軍・足利義昭を奉じた織田信長が、大軍を率いて美濃から京を目指し、近江に侵攻した 5 。観音寺騒動と式目制定によって権威と結束力を失っていた六角氏は、この圧倒的な軍事力の前に為すすべなく敗北。当主の義賢・義治父子は、決戦を挑むことなく本拠地・観音寺城を放棄し、甲賀方面へと逃亡した(観音寺城の戦い) 3 。

主家が事実上崩壊したこの状況を目の当たりにした後藤高治の判断は迅速であった。彼は「早々と」六角氏を見限り、新たな覇者である信長に降伏し、その軍門に下った 1 。これは、多くの近江国衆がとった行動であり、高治もまた、自らの家と領地を保全するために最も現実的な選択をしたのである。

「近江衆」としての日々と信長の評価

信長政権下において、高治は旧六角家臣らと共に「近江衆」として再編成され、織田軍団の一翼を担うことになった 1 。信長の信頼できる史料である『信長公記』には、彼が信長の主要な戦いに忠実に従軍した記録が散見される。永禄12年(1569年)の伊勢「大河内城攻め」、元亀元年(1570年)の「比叡山攻囲陣(志賀の陣)」、そして天正元年(1573年)の「槇島城の戦い」など、信長の天下統一事業における重要な局面で、高治は一武将として軍役を果たしている 1 。

天正4年(1576年)、信長が本拠を岐阜から近江・安土城へ移すと、高治は他の有力な近江衆と共に信長の直属軍、すなわち旗本として編制された 1 。これは、彼が信長の身辺近くに置かれるほどの信頼を得ていたことを示している。その信頼を象徴する出来事が、天正6年(1578年)8月15日に安土城で盛大に催された相撲大会である。この天下人信長が主催する一大イベントにおいて、高治は奉行の一人という名誉ある役職を任されている 1 。

この「相撲奉行」という役職は、柴田勝家や丹羽長秀といった宿老たちが担う軍事・政治の中枢を担うものではない 37 。しかし、信長が主催する国家的行事の運営責任者となることは、信長との良好な関係を内外に誇示するものであり、彼が新政権の中で確固たる地位を築いていたことの証左である 39 。

高治の立場は、六角家臣時代に「当主代理」として国政を動かしたほどの絶大な権力とは比較にならない。しかしそれは、彼が権力闘争に敗れたことを意味するのではなく、時代の構造変化を的確に示している。すなわち、国人領主が大きな自立性を持っていた守護大名体制から、すべての権力が「天下人」に集中する中央集権体制へと移行する中で、彼の立場もまた、地域の支配者から中央政権に組み込まれた「信頼される地方有力者」へと変化したのである。多くの国衆が滅亡、あるいは完全に力を削がれる中で、高治は巧みに生き残り、新体制の中で安定した地位を確保した成功例と言えるだろう。

表2:主君の変遷と後藤高治の立場

|

主君 |

期間(推定) |

高治の立場・役職 |

主な活動 |

推定される地位・権力 |

|

六角義治 |

1563年~1568年 |

後藤家当主、六角家宿老 |

観音寺騒動を主導、六角氏式目に連署 |

主君の権力を制約し、国政に深く関与する、極めて自立性の高い有力家臣。 |

|

織田信長 |

1568年~1582年 |

近江衆、旗本、相撲奉行 |

大河内城攻め、志賀の陣、槇島城の戦い等に従軍 |

信長の直臣として軍事・儀礼に参加する、中央政権に組み込まれた地方有力者。 |

|

明智光秀 |

1582年 |

明智軍の与力 |

本能寺の変後、光秀に加担。山崎の戦いに参陣。 |

光秀政権構想における近江衆の有力メンバー。短期間で終焉。 |

|

蒲生氏郷 |

1584年~1589年 |

家臣(客将待遇) |

伊勢佐田城攻め、九州平定に従軍 |

知行3,000石を与えられた家臣。血縁による庇護を受ける。 |

第五章:本能寺の変と明智光秀への加担 ― 運命の岐路

天正10年(1582年)6月2日、京都・本能寺で起きた政変は、後藤高治の生涯において最も重大な、そして最終的に彼の運命を暗転させる決断を強いることになった。信長政権下で安定した地位を築いていた彼が、なぜ謀反人である明智光秀に与したのか。その背景には、複雑な人間関係と、変後の政治情勢に対する彼なりの合理的な計算があった。

運命の決断とその結末

本能寺の変の報に接した高治は、迷うことなく信長を討った明智光秀の陣営に馳せ参じた 1 。彼は他の近江国人衆と共に明智軍の一員として、羽柴秀吉との決戦である山崎の戦いに参陣する 1 。しかし、秀吉軍の前に明智軍は敗北。この敗戦により、光秀に加担した高治は、織田政権下で安堵されていた所領をすべて没収され、一日にして没落の憂き目に遭うのである 1 。

加担の理由 ― 「昔の旧い好み」の解読

なぜ高治は、信長への長年の忠勤を捨て、光秀という不確実な未来に賭けたのか。同時代の史料『淡海温故禄』は、その理由を「昔の旧い好み」と簡潔に記している 41 。この言葉が示唆する「旧来の関係性」こそが、彼の決断を理解する鍵となる。

この決断は、単なる日和見主義や勝ち馬に乗ろうとした短絡的な行動として片付けるべきではない。それは、信長登場以前の近江における「地縁」と、信長政権下で築かれた「職縁」という二つの人間関係が交錯した末の、彼なりの合理的な(しかし結果的に誤った)政治的賭けであった。

第一に、**地縁(旧来の関係)**の側面である。明智光秀は、織田信長に仕える以前、足利義昭の家臣として近江に長く滞在しており、六角氏やその家臣団と深い関わりがあった可能性が指摘されている 40 。高治と光秀は、共に信長の配下となる以前からの知己であった可能性が高い。近江という地域に根差す国人衆という共通のアイデンティティは、彼らの間に強い連帯感を生んでいたと考えられる。

第二に、**職縁(信長政権下の関係)**の側面である。信長に仕えた後、光秀は近江・坂本城主となり、丹波方面軍の司令官として、高治ら近江衆にとっては直属の上司に近い存在であった 43 。信長家臣団の中で、光秀や高治は、新参の羽柴秀吉らとは一線を画す「旧勢力」と見なすこともできる。彼らの間には、信長の急進的な改革や、新参者の急速な台頭に対する共通の危機感や不満が存在したとしても不思議ではない。

これらの背景を踏まえれば、高治の行動は合理的な政治判断として再構築できる。本能寺の変直後、天下の趨勢は全くの不明であった。光秀は足利将軍家との繋がりも深く、信長家臣団の中でも筆頭格の一人であった。近江に地盤を持つ高治にとって、同じく近江に本拠を置き、旧知の間柄でもある光秀に味方することは、来るべき新体制の中で自らの地位を確保し、さらには向上させるための、最も現実的で有力な選択肢に見えたであろう。

彼の行動は、忠誠心に欠ける裏切りというよりは、旧来の縁と変後の政治情勢を冷静に分析した上での戦略的判断であった。しかし、彼は羽柴秀吉の「中国大返し」という、常識を超えた軍事行動の速度を予測できなかった。この誤算が、彼の賭けを失敗に終わらせたのである。これは、時代の大きな変化の速度に適応できずに没落していった、多くの戦国武将が辿った悲劇の一例と言えよう。

第六章:蒲生氏郷への仕官と晩年 ― 「戸賀十兵衛尉」として

山崎の戦いに敗れ、所領を失い流浪の身となった後藤高治であったが、彼の武将としての人生はまだ終わらなかった。血縁を頼って再起を果たし、改名というかたちで自らの矜持を示しながら、彼はその最期の時まで戦国の世を生き抜いた。

再起への道

すべてを失った高治が頼ったのは、同じ近江衆であり、従兄弟にあたる蒲生氏郷であった 1 。氏郷の母は、高治の父・賢豊の姉妹、すなわち高治にとっての叔母にあたる 1 。この濃い血縁関係が、逆臣の汚名を着た高治の命を救い、再起の機会を与えることになった。

氏郷は高治を家臣として迎え入れ、3,000石の知行を与えた 1 。これは、かつての彼の権勢からすれば僅かなものであったが、敗将としては破格の待遇であったと言える。

「戸賀十兵衛尉」への改名

氏郷に仕えるにあたり、高治は名を「戸賀十兵衛尉」と改めた 1 。この改名には、彼の複雑な心境が込められていると解釈できる。この名は、没落という厳しい現実を受け入れつつも、武士としての最後の矜持を密かに貫こうとした、高治の魂の表明であった。

まず、姓を「後藤」から「戸賀」に変えたこと。これは、秀吉政権下において「逆臣光秀の味方」として記録された「後藤高治」という名を捨て、過去を清算するという政治的な配慮であろう 6 。庇護者である蒲生氏郷の家中に、余計な波風を立てないための現実的な判断であった。「戸賀」という字面は「戸(と)を開いて賀(よろこ)ぶ」とも読め、命を救ってくれた氏郷への感謝と、新たな人生への決意を示している。

しかし、より重要なのは通称である。「十兵衛」は、言うまでもなく明智光秀の通称として天下に知られていた。光秀が逆臣として討たれ、その名が忌み嫌われるようになった後に、あえてこの名を自らの通称として選ぶ行為は尋常ではない。これは、政治的には敗者となったが、一度忠誠を誓った旧主・光秀への信義を、自らのアイデンティティとして捨てないという、高治の武士としての矜持の表れと解釈するのが最も自然であろう 41 。公には新しい名を名乗り、新しい主君に忠誠を誓いながらも、私的な領域では旧主への想いを留める。この二重性こそ、敗者として新しい時代を生きねばならなかった武将の、偽らざる心境を物語っている。

蒲生家臣としての活動と最期

改名後の高治は、蒲生氏郷の忠実な家臣として務めを果たした。天正12年(1584年)には伊勢佐田城攻めに、そして天正14年(1586年)には豊臣秀吉による九州平定にも氏郷の軍勢の一員として従軍している 1 。

そして天正17年(1589年)、高治は京の地で病によりその波乱に満ちた生涯を閉じた 1 。彼の知行3,000石は、子の千世寿が継承したと伝えられている 1 。

終章:総括 ― 激動の時代を生きた近江国衆の肖像

後藤高治の生涯は、一人の武将の栄枯盛衰の物語に留まらない。それは、守護大名という中世的な旧秩序の下で強大な権力を誇った「国衆」という存在が、織田信長という中央集権的な権力者の出現によって、いかにそのあり方を根底から変えざるを得なかったかを示す、貴重な歴史の証言である。

彼の人生は、三つの大きな時代の転換点における、三つの重大な決断によって特徴づけられる。第一に、主家の内乱(観音寺騒動)における「反乱」。これは旧秩序の内部矛盾が露呈した局面であった。第二に、新秩序の到来(信長上洛)における「臣従」。これは抗いがたい時代の変化に適応するための現実的な選択であった。そして第三に、旧秩序の最後の抵抗(本能寺の変)における「加担」。これは旧来の人間関係と天下の趨勢を見据えた、しかし結果的に失敗に終わった政治的賭けであった。

高治の選択は、常に「近江」という地域社会の論理と、「天下」というより大きな政治の論理との間で揺れ動いた。父の仇を討つために主君を追放しながらも、地域の安定のためにその主君と和解し、新たな統治の枠組みを模索する。旧主を見限り、新たな覇者に忠勤を励みながらも、土壇場では旧来の縁を頼って謀反に与する。そして、敗者としてすべてを失った後も、血縁を頼って再起し、改名の中に旧主への信義を秘める。

この成功と失敗、そして最後の生き様は、戦国乱世から近世へと社会が移行する過程で、数多の国衆が辿った運命の縮図と言える。彼らは、ある者は滅び、ある者は巧みに生き残り、またある者はその地位を大きく変えながら、新しい時代へと組み込まれていった。後藤高治の生涯を徹底的に追跡することは、彼ら名もなき国衆たちの苦悩と選択を浮き彫りにし、日本の歴史における一大転換期を、より深く、より人間的な視点から理解するための重要な鍵となるのである。

引用文献

- 後藤高治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E9%AB%98%E6%B2%BB

- 後藤賢豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%B3%A2%E8%B1%8A

- 観音寺騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E9%A8%92%E5%8B%95

- 後藤高治とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E9%AB%98%E6%B2%BB

- 観音寺城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 後藤館跡 | 雪野山 しもはねだ里山天国 http://hirata.anvil.co.jp/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E9%A4%A8%E8%B7%A1

- 信長公記 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E5%85%AC%E8%A8%98

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E9%AB%98%E6%B2%BB#:~:text=%E5%A4%A9%E6%AD%A310%E5%B9%B4%EF%BC%881582%E5%B9%B4,%E3%81%A8%E5%90%8D%E3%82%92%E6%94%B9%E3%82%81%E3%81%9F%E3%80%82

- 東近江はやわかり -佐々木六角氏・観音寺城と今堀惣村文書の中世文化- https://www.higashiomi.net/learner/learner_detail4.html

- 後藤氏館 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.gotohyakata.htm

- 近江守護六角氏と家臣団の城 | 近江の城50選 - 滋賀・びわ湖観光情報 https://www.biwako-visitors.jp/shiro/select50/category/c1/

- 佐生城 : 六角氏重臣 後藤氏の出城、小規模だが堅固な石垣造り - 城めぐりチャンネル https://akiou.wordpress.com/2015/07/30/sasou/

- 佐生日吉城(滋賀県東近江市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/6248

- 2023年10月28日(土)第110回例会「佐生日吉城址と伊庭城址」 - 城郭探訪 - 滋賀咲くブログ https://chibun43plus.shiga-saku.net/e1677095.html

- 佐生城 | 古城の風景 https://ameblo.jp/iti0463siro/entry-12506366330.html

- 佐生日吉城 - 城郭図鑑 http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/025shiga/015sasou/sasou.html

- 佐生城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.sasoh.htm

- 閑話.後藤高治の逆襲はなしよ。 - 魯鈍の人(ロドンノヒト) ~信長の弟、信秀の十男と言われて~(牛一/冬星明) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054917925362/episodes/16816700427282615006

- 進藤賢盛とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%80%B2%E8%97%A4%E8%B3%A2%E7%9B%9B

- 長政はつらいよっ!弱小浅井はハードすぎ!! - 六角騒動!『 刻は、いまっ!! 』 https://ncode.syosetu.com/n0504cr/67/

- 観音寺城をめぐる議論 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.turedure4.htm

- 六角承禎―負けても勝った、名門大名 | 天野純希 「戦国サバイバー」 | よみタイ https://yomitai.jp/series/sengokusurvivor/03-rokkakuyoshikata/3/

- 林田藩 - 観音寺騒動 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n5421hi/3/

- 後藤賢豊とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BE%8C%E8%97%A4%E8%B3%A2%E8%B1%8A

- 観音寺騒動とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA%E9%A8%92%E5%8B%95

- 第三十七話 観音寺騒動・上 - 長政記~戦国に転移し、滅亡の歴史に抗う(スタジオぞうさん) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16818093092828939670/episodes/16818093093251296035

- 第47話観音寺騒動(永禄6年・1563年)・南近江侵攻 - 女将軍 井伊直虎(克全) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054892330764/episodes/1177354054893357736

- 蒲生定秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%94%9F%E5%AE%9A%E7%A7%80

- 六角氏式目とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%85%AD%E8%A7%92%E6%B0%8F%E5%BC%8F%E7%9B%AE

- 六角氏式目 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E8%A7%92%E6%B0%8F%E5%BC%8F%E7%9B%AE

- 第 27 集 - 共愛学園前橋国際大学短期大学部 https://jc.kyoai.ac.jp/library/wp/wp-content/uploads/2023/03/kiyou27.pdf

- マグナ・カルタと六角氏式目 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/144467396.pdf

- 10分で読める歴史と観光の繋がり 足利義昭・織田信長の連立政権、仏教勢力との経済戦争/ゆかりの 茶の湯の発祥、ものづくり都市〝堺〟/西の難攻不落、月山富田城/比叡山延暦寺と坂本城 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2023/03/21/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%80%80%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E6%98%AD%E3%83%BB%E7%B9%94%E7%94%B0/

- 六角義賢は何をした人?「なんど負けても信長にゲリラ戦を挑んですべてを失った」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/yoshikata-rokkaku

- 織田軍その9 織田(羽柴)秀勝・羽柴(宮部)秀次の家臣団と軍団|鳥見勝成 - note https://note.com/lively_nihon108/n/n64d94208731c

- 青地与右衛門 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%9C%B0%E4%B8%8E%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80

- 織田信長公三十六功臣 | 建勲神社 https://kenkun-jinja.org/nmv36/

- 織田信長(オダノブナガ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7-17785

- 相撲の歴史 - 四季通販 http://www.e-shiki.jp/page.sumo.rekishi.htm

- 明智光秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80

- 11.初登場の光秀と多賀と信長上洛|三銀蔵 - note https://note.com/3_gin/n/n819ad6e1620a

- 10.明智と六角と、忍者・多賀坊人誕生|三銀蔵 - note https://note.com/3_gin/n/nf9d9095cada2

- 明智光秀の親族・家臣団と本能寺の変 https://tachibana.repo.nii.ac.jp/record/336/files/joseirekishi_018_1-23.pdf

- 蒲生氏郷とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%92%B2%E7%94%9F%E6%B0%8F%E9%83%B7

- 蒲生氏郷 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%94%9F%E6%B0%8F%E9%83%B7

- 雪野山 しもはねだ里山天国 | 雪野山・瓶割山城・観音寺城・安土城 http://hirata.anvil.co.jp/