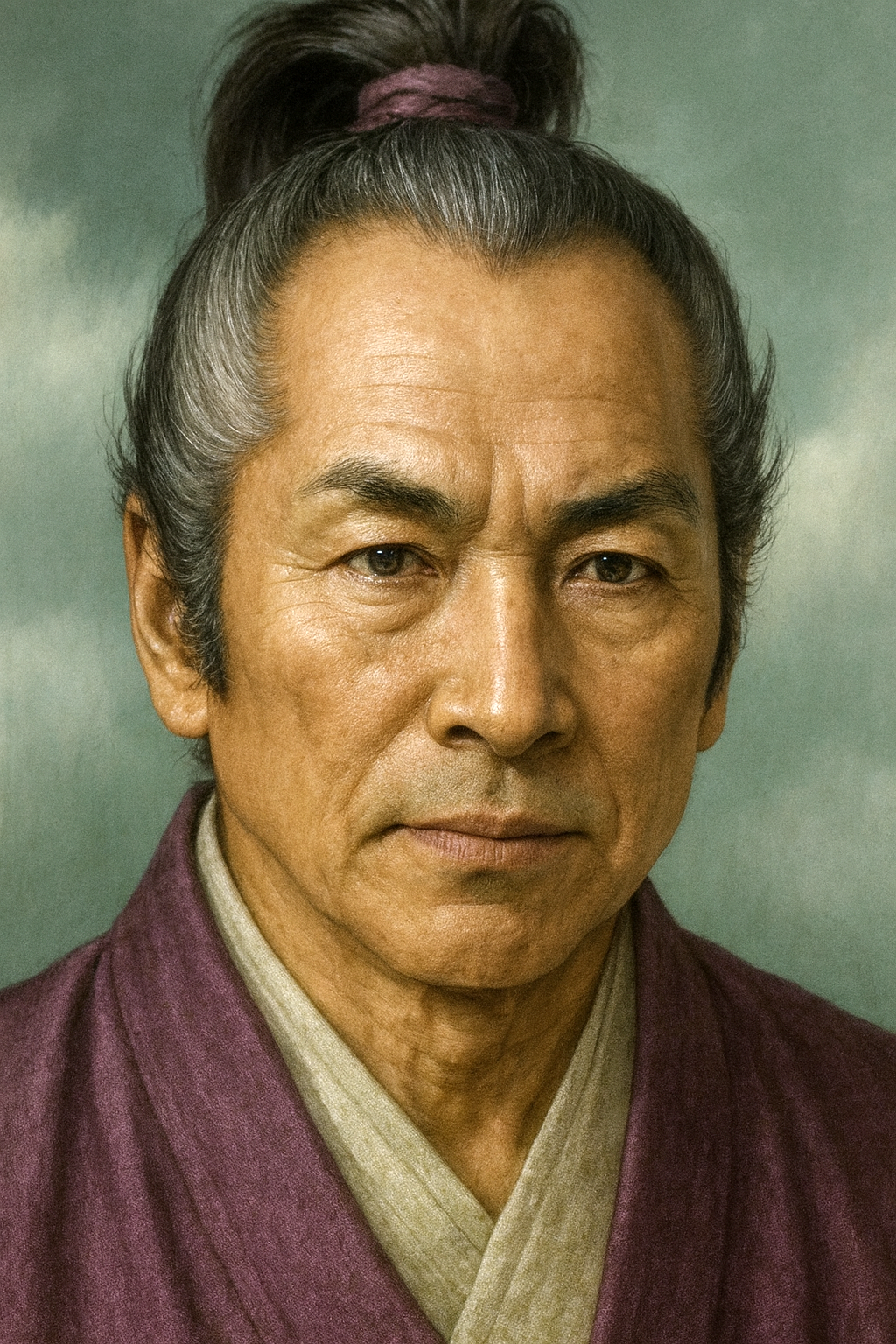

念阿弥慈音

念阿弥慈音は南北朝時代の剣豪で、日本最古の剣術流派「念流」の創始者。天狗から剣術を授かった伝説を持ち、「活人剣」の理念と型稽古を確立。念流は現代まで続く。

念阿弥慈音 ― 伝説と史実の狭間に立つ日本最古の剣豪

序章:伝説の剣豪、念阿弥慈音 ― 実像への探求

日本の武術史において、後世に連なる無数の流派の源となったとされるいくつかの流儀が存在します。これらは「兵法三大源流」と称され、その筆頭に、そしてしばしば日本最古の剣術流派として挙げられるのが、念阿弥慈音(ねんあみじおん)が創始した「念流」です 1 。

一般に、念阿弥慈音は「父の仇討ちのため鞍馬山で修行し、天狗ともいわれる異界の者から妙術を授かり、念流を大成した室町中期の剣豪」として知られています(ユーザー提供情報)。この物語は、悲劇的な出自、超自然的な力の介在、そして見事な本懐の達成という、英雄譚として極めて魅力的であり、長く語り継がれてきました。

しかし、この伝説のベールを一枚一枚剥がしていくと、そこには史実の核と、後世の門人たちの敬慕や流派の権威付けのために付加された伝承の殻が複雑に絡み合っている様相が浮かび上がってきます。本報告書は、この伝説的な剣豪、念阿弥慈音をめぐる様々な伝承と史料を批判的に検討し、その生涯と創始した念流の実像に迫ることを目的とします。史実として確認しうる事柄と、物語として形成された部分を丹念に分離・分析することで、慈音が日本の武芸史において果たした真の役割を明らかにしていきます。

第一部:相馬四郎義元の生涯 ― 史実と伝承の狭間で

この部では、念阿弥慈音の生涯を伝承に沿って追いながら、各逸話の背景にある史実と、後世に形成された物語的要素を多角的に検証します。

第一章:出自と時代背景 ― 動乱の世に生を受けて

1-1. 生誕と時代状況

念阿弥慈音の生年は、南朝が正平5年、北朝が観応元年とされた1350年頃と伝えられています 5 。この時代は、皇統が二つに分裂し、全国の武士が両陣営に分かれて激しく争った南北朝時代の真っ只中にあたります。主君が目まぐるしく入れ替わり、昨日の味方が今日の敵となる下剋上の風潮が強まる中で、個人の武勇や武士団の存続は、常に死と隣り合わせの緊張関係にありました。慈音の生涯を貫く「仇討ち」というテーマも、こうした時代の不安定さが個人の運命に色濃く影を落とした結果と捉えることができます。

1-2. 出自 ― 奥州相馬氏の謎

伝承によれば、慈音は陸奥国相馬(現在の福島県南相馬市周辺)を本拠とする相馬氏の一族であり、俗名を相馬四郎義元といったとされています 5 。しかし、その出自、特に父親とされる人物については、重大な疑義が存在します。

伝承では、慈音の父は「相馬左衛門尉忠重(そうまただしげ)」とされ、南朝方の武将・新田義貞に仕えて戦功を挙げた武士であったと語られます 5 。この設定は、慈音に名門の出自と、南朝の忠臣の子という悲劇的な背景を与えています。

しかし、この「相馬忠重」という名は、鎌倉時代から江戸時代に至る相馬氏の系図を記した信頼性の高い史料、例えば『寛政重修諸家譜』などには見出すことができません 10 。相馬氏に関する複数の系図を比較検討しても、「忠重」に該当する人物は確認できず、その実在は極めて疑わしいと言わざるを得ません 10 。

さらに、『太平記』などの軍記物語に見られる南北朝期の相馬氏の動向を見ると、彼らは主に北朝・足利方として活動しており、南朝方の新田義貞に仕えたという伝承とは明確な矛盾が生じます 10 。ある研究では、『太平記』に登場する弓の名手「相馬四郎左衛門」という人物(諱は胤重と推測される)が、後世に慈音の父のモデルになったのではないかとの指摘もなされています 10 。

これらの事実から導き出されるのは、「相馬忠重」という人物像が、史実というよりも、後世の念流の門人たちが流祖・慈音の物語を構築する過程で創出された可能性が高いということです。流派の創始者に権威ある出自と、武術を学ぶ強烈な動機(父の死と仇討ち)を与えることは、流派の正当性と物語性を高めるための常套手段でした。したがって、慈音の物語は、その出発点からすでに史実と創作が織り交ぜられたものであったと理解することが、彼の実像に迫る上での第一歩となります。

1-3. 幼少期 ― 仇討ちへの誓い

伝承は、義元(慈音)が5歳の時、父・忠重が同僚の謀略によって殺され、身に危険が迫ったため、乳母に抱かれて武蔵国今宿(現在の埼玉県入間郡三芳町周辺か)に隠棲したと語ります 5 。そして7歳の時、相模国藤沢(現在の神奈川県藤沢市)にある清浄光寺(通称・遊行寺)を本山とする時宗の遊行上人の弟子となり、「念阿弥」という法名を与えられました 6 。仏門に入ったとはいえ、その胸中には常に父の仇を討つという固い誓いが秘められていたとされています。

第二章:剣の道程 ― 秘術を求めて

父の仇を討つという悲願を胸に、念阿弥は剣の修行にその身を投じていきます。その過程は、超自然的な存在との邂逅を含む、神秘的な色彩を帯びて語られています。

2-1. 鞍馬山の修行と「異人」伝説

伝承によれば、念阿弥は10歳で京に上り、洛北の鞍馬山に籠もって剣の修行に明け暮れました 6 。この修行の最中、「異怪の人」に出会い、剣の妙術を授かったとされています 6 。この「師」の正体は、諸伝によって様々に語られており、その変遷は伝説が形成されていく過程を如実に示しています。

まず、最も広く知られているのは「天狗」から剣を学んだという説です 17 。鞍馬山は、古くから天狗が住む霊山とされ、特に源義経(牛若丸)が鞍馬天狗(僧正坊)から兵法を授かったという伝説はあまりにも有名です 18 。念阿弥の伝説が、この著名な英雄譚の舞台と構図を借用していることは明らかです。これにより、念阿弥の剣技に、人知を超えた神秘性と権威が付与されました。

次に、この超自然的な師を、より合理的に解釈しようとする動きも見られます。ある伝承では、師は「天狗」ならぬ「異国人」であったとされ、中国大陸か朝鮮半島から渡来した剣の達人であった可能性が示唆されています 15 。これは、日本の剣術の起源に大陸の影響があったとする説と結びつき、伝説に現実的な根拠を与えようとする後世の意図が感じられます。

さらに、江戸時代の『撃剣叢談』などでは、師は「神僧」とされ、武士の守護神である摩利支天の化身であったと語られます 21 。これは、念流の教えを仏教的な権威と結びつけ、その神聖性を高めるための物語装置と言えるでしょう。

このように、念阿弥の師の姿が「異怪の人」から「天狗」「異国人」「神僧」へと多様に変容していった事実は、単なる情報の混乱ではありません。それは、①既存の英雄伝説(義経)の枠組みの借用、②超自然的な起源による神秘性の付与、③後世における合理的な解釈の試み、④宗教的な権威付け、という複数の動機が重層的に働き、伝説が時代と共に洗練されていった過程を物語っています。

2-2. 鎌倉と九州での開眼

鞍馬山での修行の後も、念阿弥の探求は続きます。16歳の時、鎌倉の寿福寺で栄祐と名乗る神僧からさらなる秘伝を授けられたとされます 5 。この伝承から、念流は「鎌倉念流」とも呼ばれるようになりました 5 。

そして、彼の剣が開眼の時を迎えたのは、18歳の時でした。1368年(応安元年/正平23年)5月、九州へ渡った念阿弥は、筑紫の安楽寺(現在の太宰府天満宮)での修行中に、ついに剣の奥義を感得したと伝えられています 5 。この鞍馬山での修行に由来して、彼の剣は「奥山念流」あるいは、義経伝説にちなんで「判官流」とも称されるようになったといいます 5 。

第三章:本懐の達成と精神的深化

諸国での修行を経て、ついに念阿弥は十数年来の悲願であった仇討ちへと向かいます。

3-1. 仇討ちの遂行

伝承によれば、念阿弥は一度還俗して俗名の「相馬四郎義元」を名乗り、故郷の奥州へと向かいました。そして、長年の修行で磨き上げた剣技をもって、ついに父の仇敵を見つけ出し、本懐を遂げたとされています 6 。

この仇討ちの物語は、念阿弥慈音の生涯の核となるエピソードですが、その史実性を裏付ける具体的な記録は存在しません。仇の具体的な名前や一族、仇討ちが行われた日時や場所に関する記述は、どの伝承にも見られないのです。

武芸流派の創始譚において、「仇討ち」は非常に重要な物語的装置として機能します。個人的な復讐という強烈な動機が、常人には不可能なほどの厳しい修行を可能にし、その結果として新たな流派を創始するほどの高みに到達した、という分かりやすい因果関係を提示するからです。宮本武蔵をはじめ、多くの剣豪伝説にこの構造が見られます。したがって、念阿弥の仇討ち譚もまた、史実か否かを問う以前に、彼がなぜ剣の道を極める必要があったのかという問いに対する「答え」として、流派の存在意義を正当化するために語り継がれてきた創設神話の根幹と解釈するのが妥当でしょう。

3-2. 再度の出家と「慈恩」への改名

目的を達成した義元は、しかし、そこに喜びではなく、人生の無常を感じたと伝えられています 22 。彼は父の墓前に仇の首を供え、3年間の喪に服した後、再び禅門に入りました。この時、名を「念阿弥」から「慈恩」へと改めたとされます 6 。この改名は、彼の剣が単なる復讐のための殺人の術(殺人刀)から、自己の精神性を高め、他者を生かす道(活人剣)へと昇華したことを象徴する、重要な転換点として物語られています。

第四章:晩年と終焉の地 ― 信州波合村

悟りの境地に至った慈恩は、その後の生涯を、自らが開いた剣の道を広めることに捧げます。

4-1. 諸国巡歴と長福寺の建立

慈恩は諸国を巡り、各地で門弟に剣法を教えました。そして晩年、応永15年(1408年)、信濃国伊那郡波合村(現在の長野県阿智村浪合)に長福寺という寺を建立し、「念大和尚」と称して静かに暮らしたと伝えられています 5 。彼の没年は不明ですが、この地が終焉の地となったと考えられています。

4-2. 現地に残る史跡とその意義

慈恩が建立した長福寺は、後の天正10年(1582年)、織田信長による甲州征伐の際に、武田氏の残党を匿ったとして織田軍に焼き払われたと伝えられています 23 。

しかし、その故地には、今なお念阿弥慈音の面影を伝える史跡が残されています。長福寺があったとされる麻利支天山(現在の念流山)の中腹には、江戸時代中期の寛政8年(1796年)に、後述する馬庭念流第16世の樋口定雄が再建した「念大和尚の石碑」が佇んでいます 5 。また、慈音が座禅を組んだと伝わる「座禅石」や、武の神である摩利支天を祀る「摩利支天祠」も現存し、大切に守られています 8 。

これらの史跡は、慈音本人が直接遺したものではありません。しかし、それらは後世の念流の門人たち、特に自らを正統な後継者と自負する馬庭念流の人々が、流祖・慈音をいかに深く敬慕し、その権威を自らの流派の正当性の根拠としてきたかを示す、極めて重要な物証です。特に樋口定雄が建立した石碑は、馬庭念流こそが念流の正統であるという宣言を、物理的な形でこの聖地に刻み込んだ記念碑と言えるでしょう。

第二部:念流の創始と武術思想

念阿弥慈音の最大の功績は、単に剣の達人であったこと以上に、日本の武術史上、最初期に体系化された流派「念流」を創始した点にあります。この部では、念流の技術的・思想的な特徴を深掘りします。

第一章:兵法三大源流としての念流

1-1. 日本最古の剣術流派

念流は、飯篠長威斎家直(いいざさちょういさいいえなお)の天真正伝香取神道流、愛洲移香斎(あいすいこうさい)の陰流と並び、後世のあらゆる剣術の源となった「兵法三大源流」の一つに数えられています 2 。多くの場合、これら三源流の中でも最も古い流派として位置づけられており、日本の「武芸流派」という文化のまさに黎明期を象

徴する存在です 1。

1-2. 「念」に込められた意味

「念流」という流派名の由来については、二つの説が伝えられています。一つは、創始者である「念阿弥」慈音の名から一字を取ったとする説 27 。もう一つは、より思想的な背景を持つもので、『撃剣叢談』によれば「一念をもって勝つことを主とする」という流派の理念に由来するとされています 2 。

この「念」という言葉は、単なる名称以上の深い意味を内包しています。それは、単なる腕力や技の巧みさだけでなく、精神の集中力、すなわち「一念」が勝敗を決するという、流派の核心的な哲学を体現しているのです。この思想は、戦場で必要とされる個々の兵士の雑多な戦闘技術(兵法)から、精神的な修養を不可欠とする体系化された「武芸」へと、日本の武術が大きく転換していく画期的な一歩であったことを示唆しています。

第二章:守りの剣 ― 念流の教義と哲学

念流の思想的特徴は、その守備性を重視した「活人剣」の理念に集約されます。

2-1. 活人剣の思想

馬庭念流に伝わる教義によれば、念流は「後手必勝、徹底的な守りを理念」とし、「人を倒すことを目的とせず、十分の負けに十分の勝ありの精神を持つ」和の剣法であるとされています 16 。これは、積極的に相手を斬り殺すことを目的とする「殺人刀(せつにんとう)」に対し、相手の攻撃を受け流し、制することで争いを収め、結果として相手を生かす「活人剣(かつにんとう)」の思想です。慈音が禅僧であったことが、この哲学に深く影響していることは想像に難くありません 5 。

2-2. 禅と剣の融合

「剣は身を守り、人を助けるために使うもの」という理念 16 や、相手に十分攻めさせて勝ちを得るという「十分の負けに十分の勝あり」という精神は、我を捨て、相手との対立を避けるという禅的な思想と通底しています。相手を力でねじ伏せるのではなく、相手の力を利用し、戦わずして勝つ。この「剣禅一如」ともいえる思想こそ、念流が単なる殺傷技術から「道」へと昇華した証左と言えるでしょう。

第三章:念流の技法と稽古体系

念流は、その思想だけでなく、技術や稽古法においても革新的な体系を持っていました。

3-1. 型稽古中心の修練体系

念流の稽古は、「表五本」「裏三本」「組十本」といった型稽古に重点が置かれています 16 。入門者はまず基本となる「表五本」を学び、習熟度に応じて裏の技や長柄物(長刀・槍)、さらには真剣を用いた「組十本」へと段階的に進んでいきます。このような体系的なカリキュラムが、慈音の時代にすでに確立されていた可能性は、現存する複数の念流系統の流派の伝書が酷似していることからも指摘されています 21 。これは、個人の技量に依存するのではなく、誰もが学べる教育システムとして武術が構築された、画期的な出来事でした。

3-2. 「無構え」の戦術的・思想的意味

念流の技法を象徴するのが、独特の「無構え(むがまえ)」です 15 。これは、刀の切っ先を右斜め下に下げ、一見すると無防備に体を開く構えです。しかし、この構えは単なる奇抜なものではなく、戦術的・思想的・身体的に高度に洗練された概念でした。

第一に、戦術的には、相手に大きな隙があるように見せかけて攻撃を誘い込み、その起こりを捉えて一撃で制する「後の先」の理合を極致まで高めたものです。「肉を斬らせて骨を断つ」と評されることもありますが、実際には相手に斬らせる前に勝負を決する、極めて合理的なカウンター戦術です 15 。

第二に、思想的には、特定の形に固執しない「無形の位」であり、禅における「無心」や「空」の境地を剣の構えとして体現したものです。形に囚われないからこそ、あらゆる変化に自由自在に対応できるという哲学が込められています 15 。

第三に、身体操作の観点からは、重心を後ろ足にかけることで下半身を安定させ、強固な土台(体造り)を築くことを要求します 4 。この安定した下半身から生み出される爆発的な力で、相手の攻撃を受け止め、返す刀で攻撃に転じるのです。

このように、「無構え」は技術・思想・身体操作が三位一体となった、念流の精髄を示すものでした。

3-3. 稽古用具の革新

特筆すべきは、念流の試合稽古において、現代の剣道で用いられる竹刀の原型である「袋竹刀(ふくろしない)」や、篭手・鉢金といった防具が用いられていたと伝えられる点です 30 。袋竹刀の発明は、一般に新陰流の上泉信綱の功績とされますが、それ以前に念流が安全な稽古法を模索し、実用化していた可能性を示唆しています。これは、念流が単なる実戦技術の寄せ集めではなく、他者に安全かつ効果的に伝授するための「教育システム」として、非常に早い段階から構築されていたことを力強く裏付けています。

第三部:念流の継承と展開

念阿弥慈音が創始した念流は、彼一代で終わることなく、優れた弟子たちによって受け継がれ、後世の多種多様な武術流派へと発展していく大きな源流となりました。

第一章:慈音の弟子たち「十四哲」

1-1. 坂東八名、京六名

伝承によれば、慈音には「十四哲(じゅうしてつ)」と称される14人の優れた弟子がいたとされています。内訳は、関東を拠点とした「坂東八名(坂東八士)」と、京周辺で活動した「京六名(京六士)」であったといいます 1 。この「十四哲」という呼称は、慈音の教えが広範囲にわたり、かつ高弟たちが各地で流派の礎を築いたことを象徴しています。

1-2. 弟子たちの実像と伝承の交錯

しかし、「十四哲」の具体的な名前は、それを伝える史料(主に馬庭念流の『樋口家文書』や、間光延の『剣術系図』など)によって異同が見られ、その顔ぶれは必ずしも固定されていません 6 。これは、「十四哲」という概念そのものが、後世の諸流派が自らの権威を高めるために、流祖・慈音との繋がりを主張する中で流動的に形成されていった可能性を示唆しています。

以下に、主要な伝承に見られる弟子たちの名前と、その考察をまとめます。

|

門人名 |

関連流派 |

主な出典/伝承 |

備考・考察 |

|

赤松三首座(あかまつさんしゅそ) |

正法念流、念首座流 |

『樋口家文書』等 5 |

慈音の弟とも伝わる。比較的古い資料にも名が見え、実在の可能性が高い人物。念流初期の展開に重要な役割を果たしたと考えられる。 |

|

中条長秀(ちゅうじょうながひで) |

中条流 |

『本朝武芸小伝』等 5 |

伝統的に慈音の弟子とされるが、近年の研究では師弟関係に強い疑義が呈されている(後述)。 |

|

樋口太郎兼重(ひぐちたろうかねしげ) |

樋口念流(馬庭念流) |

『樋口家文書』 16 |

馬庭念流の直接の祖。同流派の伝承において、慈音の教えを直接受け継いだとされる最重要人物。 |

|

猿御前(さるごぜん) |

陰流 |

諸伝 5 |

陰流の祖・愛洲移香斎との関係は不明確で、伝説上の人物である可能性が高い。 |

|

二階堂右馬助(にかいどううまのすけ) |

二階堂流 |

諸伝 5 |

室町時代の武士として名は確認できるが、慈音との直接的な関係を証明する史料はない。 |

|

甲斐筑前守(かいちくぜんのかみ) |

中条流、富田流 |

諸伝 5 |

中条流から富田流へと至る系譜の中に位置づけられる人物。 |

|

堤宝山(つつみほうざん) |

宝山流 |

諸伝 5 |

堤宝山流の祖とされるが、詳細は不明。 |

|

沼田法印(ぬまたほういん) |

丹石流 |

諸伝 5 |

丹石流の遠祖とされるが、他流派との関係も指摘され、系譜は不確か。 |

1-3. 主要な弟子たちの詳細分析

特に重要なのは、中条長秀と樋口太郎兼重です。

中条長秀と中条流: 伝統的な武術史では、三河国の武将・中条長秀が慈音に念流を学び、家伝の武術と融合させて「中条流」を創始したとされてきました 34 。この中条流から、後に富田流や一刀流といった巨大流派が生まれるため、慈音はまさに日本の剣術の太祖と位置づけられていたのです。

しかし、近年の一次史料に基づいた研究では、この説に大きな疑問が投げかけられています。中条長秀本人の法名と、念流を学んだとされる人物の法名が異なることなどから、長秀と慈音の直接的な師弟関係はなかったとする説が有力になっています 37 。この説によれば、念流の技法が中条流に取り入れられたのは、長秀の時代ではなく、さらに後の時代の人物(実田源秀)の代になってからだとされています。この論争は、武術史が口伝や後世に編纂された伝書に大きく依存してきたことと、近年の史料批判による学術的な見直しの動きを象徴する事例と言えます。

樋口太郎兼重: 上州(群馬県)の樋口太郎兼重は、馬庭念流の直接の祖とされ、同流派の伝承においては慈音の教えを正しく受け継いだ最重要人物として位置づけられています 16 。彼の子孫が代々念流を継承し、現代に至る馬庭念流の礎を築きました。

第二章:馬庭念流 ― 現代に続く正統

念流の教えを最も色濃く、かつ途絶えることなく現代に伝えているのが「馬庭念流」です。

2-1. 樋口家による継承

慈音の弟子・樋口兼重の子孫である樋口家は、上州馬庭(現在の群馬県高崎市吉井町馬庭)の地に根を下ろし、念流を代々相伝してきました 16 。特に、念流七世・友松氏宗から教えを受けた樋口定次(念流八世)は中興の祖と仰がれ、馬庭の地で念流を盤石なものとしました。一つの家系が400年以上にわたって流派を継承している例は、日本の古武道の中でも極めて稀有であり、その歴史的価値は計り知れません 30 。

2-2. 『樋口家文書』の価値

馬庭念流を伝える樋口家には、流派の歴史や教義、門弟の名簿などを記した膨大な古文書群(通称『樋口家文書』)が伝来しています 6 。これらの文書は、本報告書でも度々参照したように、念阿弥慈音本人やその弟子たちに関する伝説を伝える貴重な情報源であり、念流研究に不可欠な史料となっています。

2-3. 著名な門人 ― 堀部安兵衛

馬庭念流が江戸時代においても実践的な武術として高く評価されていたことを示す逸話として、元禄赤穂事件(忠臣蔵)で活躍した赤穂浪士・堀部安兵衛がその門人であったことが挙げられます 16 。安兵衛は江戸に出る前に馬庭で3年間修行したとされ、高田馬場の決闘で見せた剣技も、念流の教えに基づいていたと伝えられています。

第三章:諸流派への影響 ― 念流のDNA

念流は、馬庭念流という直系の子孫を残しただけでなく、その技術と思想は日本の剣術史全体に大きな影響を与えました。

3-1. 剣術史における系譜

前述の中条流との関係には議論があるものの、伝統的な系譜観では、念流から中条流が生まれ、その流れから富田流、さらにそこから伊藤一刀斎の一刀流や、上泉信綱が諸流を学んで大成した新陰流など、後世の主要な剣術流派が生まれた、あるいは多大な影響を受けたとされています 25 。

3-2. 技術と思想の伝播

たとえ直接的な師弟関係が証明できないとしても、念流が確立した「型稽古を中心とした段階的な教育システム」や、禅の思想に裏打ちされた「活人剣」の哲学は、形を変えながらも後続の多くの流派に受け継がれていきました。念流は、単に一つの流派として存在するだけでなく、日本の「武芸」という文化の形成における、いわば遺伝子(DNA)のような根源的な役割を果たしたのです。

結論:歴史的存在としての念阿弥慈音

本報告書における詳細な分析を通じて、伝説の剣豪・念阿弥慈音の姿は、より明確な輪郭をもって浮かび上がってきます。

彼の人物像は、史実の核と、それを包む伝説の殻という二重構造で理解することができます。史実の核として考えられるのは、「14世紀後半から15世紀初頭にかけて実在した、相馬氏の出自を持つ可能性のある禅僧であり、精神性と教育システムを伴う体系化された武術『念流』を創始した、日本の武芸における革新者」という姿です。

一方で、その生涯を彩る数々の物語、すなわち「相馬忠重」という名の父の詳細な逸話、具体的な仇討ちの物語、そして鞍馬山での天狗や異人からの秘術伝授といったエピソードは、史料的な裏付けを欠いており、流派の権威付けや物語性を高めるために後世の門人たちによって付加され、洗練されていった伝説の殻である可能性が極めて高いと結論づけられます。

しかし、これらの伝説が史実でないからといって、念阿弥慈音の歴史的価値が損なわれるわけではありません。むしろ彼の真の功績は、それまで戦場での殺傷技術の集合体に過ぎなかった「兵法」を、深い精神性、禅的な哲学、そして段階的な教育システムを伴う「武芸」へと昇華させ、その最初の体系的な流派を創始した点にこそあります。彼は、日本の武術が単なる「術」から、人間形成を目指す「道」へと至る、その長く険しい道の出発点に立つ、記念碑的な存在なのです。

念阿弥慈音が後世に遺したものは、特定の剣技だけではありません。それは、「剣禅一如」の思想に裏打ちされた「活人剣」の哲学であり、安全な稽古を可能にする用具の工夫であり、そして体系化された教授法でした。その思想と体系は、後世の無数の武芸者たちに計り知れない影響を与え続け、馬庭念流をはじめとする現代に伝わる古武道の中にも、650年以上の時を超えて、今なお脈々と受け継がれているのです。

引用文献

- 新撰組と剣豪の話 剣豪 念阿弥慈音 - 草野巧のフランボワイヤン・ワールド http://flamboyant.jp/shinsengumi/shinsen033/shinsen033.html

- 念流兵法 https://syuyukan.jimdofree.com/%E5%BF%B5%E6%B5%81%E5%85%B5%E6%B3%95/

- ろんがいび:流祖たちの神話学 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~longivy/note/li0003.htm

- 剣術の流派 | 殺陣教室・東京のスクール https://tate-school.com/archives/548

- 念阿弥慈恩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%B5%E9%98%BF%E5%BC%A5%E6%85%88%E6%81%A9

- 念阿弥慈恩とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BF%B5%E9%98%BF%E5%BC%A5%E6%85%88%E6%81%A9

- 念阿弥慈恩(ねんあみ じおん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BF%B5%E9%98%BF%E5%BC%A5%E6%85%88%E6%81%A9-1099962

- 一心流鎖鎌術ゆかりの地「浪合村」と念流 - 日本杖道会 http://shindomusoryu.jp/history_kama.html

- 剣豪・剣士として名を馳せた武将/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/swordsman-warlord/

- 【七代相馬胤基(たねもと)(生没年不詳)】 - ADEAC https://adeac.jp/moriya-lib/text-list/d100050/ht000790

- 守谷城主 相馬氏略年譜 - 守谷市観光協会 https://moriyashikanko.com/soumasi/

- 下総相馬氏 一 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/s-souma1.htm

- 相馬氏のこと〜陸奥守・北畠顕家に徹底抗戦した平将門の末裔 - 北条高時.com https://hojo-shikken.com/entry/soma_ichizoku

- 『太平記Jの死の様相と論理 https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/2208/files/I1802.pdf

- 異人に剣法を伝授された「念流」の始祖<念阿弥慈音> 剣をもって生き、闘い抜いた男たち https://www.rekishijin.com/31881

- 『念流(通称馬庭念流)』と山名八幡宮の「太刀割石(たちわりいし)」 - 戸谷八商店 https://www.toyahachi.com/20220515/

- 天狗の剣 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n7775dj/

- 京都産業大学近くのパワースポット「鞍馬寺」。太古より満ちあふれるエネルギーを存分にいただこう! https://www.kyoto-su.ac.jp/about/koho/sagi/2020/11_03_sagi.html

- 鞍馬天狗伝説と魔仏一如思想|木部二郎 - note https://note.com/kibejiro/n/n9779594aa8a6

- 鞍馬寺 | パワースポット 鞍馬→ 貴船 おすすめコースと見どころ - ふらふら京都散歩 https://furafurakyoto.com/kuramadera/

- 第4話 念阿弥慈恩 - 独断と偏見による日本の剣術史(@kyknnm ... https://kakuyomu.jp/works/1177354054887946957/episodes/1177354054888002291

- 剣道とは|表の剣術・裏の柔術 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/81532/

- 念阿弥慈恩- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%BF%B5%E9%98%BF%E5%BD%8C%E6%85%88%E6%81%A9

- 念阿彌慈恩- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BF%B5%E9%98%BF%E5%BD%8C%E6%85%88%E6%81%A9

- 新陰流とは https://www.shinkageryu.com/content/towa.html

- 兵法三大源流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E6%B3%95%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%BA%90%E6%B5%81

- STMG 講座紹介 念流抜刀 https://s-tmg.com/batsu_tou

- 雑誌/定期購読の予約はFujisan 雑誌内検索:【剣術】 が戦国剣豪完全ファイル Sword master complete bookの2021年12月24日発売号で見つかりました! https://www.fujisan.co.jp/zasshi_kensaku/2264555/?q=%E5%89%A3%E8%A1%93

- 念阿弥慈恩 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/zh-cn/articles/%E5%BF%B5%E9%98%BF%E5%BD%8C%E6%85%88%E6%81%A9

- 念流(通称馬庭念流) - 高崎市文化財情報 - 高崎市役所 群馬支所 https://www.city.takasaki.gunma.jp/site/cultural-assets/5816.html

- 馬庭念流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E5%BA%AD%E5%BF%B5%E6%B5%81

- 大石神影流剣術 7段論文 http://kanoukan.blog78.fc2.com/blog-entry-5745.html

- 『念流正法兵法未來記:小笠原東泉坊源甲明謹序』を讀む - 武術史料拾遺 https://bujutsu.jp/bujutsushiryoshui_502/

- 中条長秀(ちゅうじょうながひで)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E9%95%B7%E7%A7%80-1091485

- 中条長秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E9%95%B7%E7%A7%80

- 中条流(チュウジョウリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B5%81-97295

- 中条流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E6%B5%81

- 馬庭念流道場及び関係文書 - 高崎市文化財情報 https://www.city.takasaki.gunma.jp/site/cultural-assets/5869.html

- 千葉周作 ~北辰一刀流~ http://chibasi.net/shuusaku13.htm

- 坂口安吾 安吾武者修業 馬庭念流訪問記 - 青空文庫 https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42965_34772.html