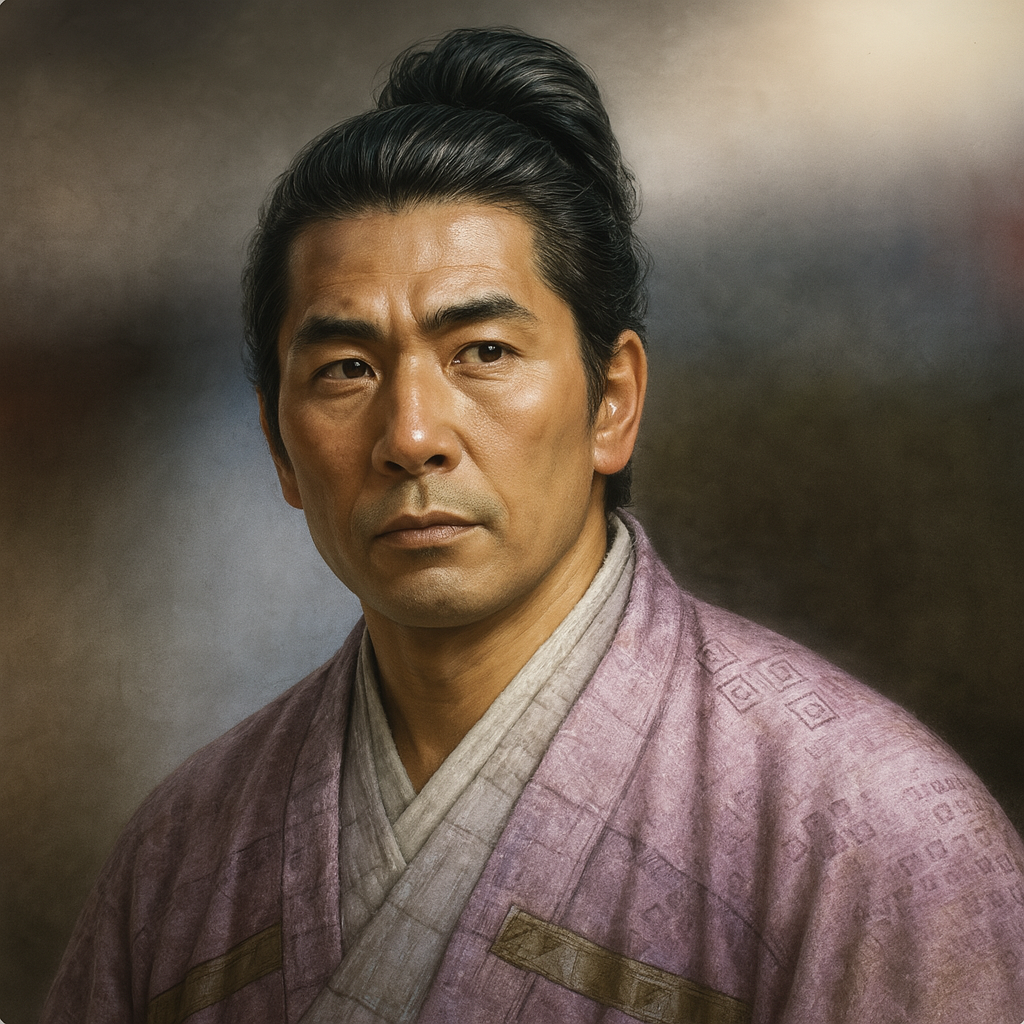

新庄直忠

新庄直忠は近江国人。豊臣秀吉の代官として活躍し、関ヶ原では西軍に属すも改易。後に徳川家康に召し出され、幕府代官として天寿を全うした。

戦国武将・新庄直忠の生涯に関する総合的考察

序章:乱世に生きた近江国人・新庄直忠

本報告書は、戦国時代から江戸時代初期にかけての激動の時代を生きた武将、新庄直忠(しんじょう なおただ、天文11年 - 元和6年、1542年 - 1620年)の生涯を、現存する史料に基づき包括的に再構築し、その歴史的意義を深く考察することを目的とする。新庄直忠は、兄であり常陸麻生藩の初代藩主となった新庄直頼(なおより)の存在感の大きさから、これまで歴史研究において十分な光が当てられてきたとは言い難い。しかし、彼の生涯は、織田・豊臣両政権下での官僚としての活躍、天下分け目の関ヶ原の戦いにおける特異な役割、そして徳川幕藩体制下での後半生に至るまで、時代の転換点を映し出す貴重な事例である。本報告書では、豊臣政権下の代官としての職務、関ヶ原の戦いにおける動向、そして徳川政権下での処遇という三つの時代区分を軸に、彼の足跡を詳細に解明する。

歴史的文脈において、新庄直忠の位置づけは極めて示唆に富む。彼の生涯は、織田信長と豊臣秀吉による天下統一事業から、徳川家康による幕藩体制の確立へと至る、日本の歴史における一大転換期と完全に重なっている。彼のキャリアを通じて見えてくるのは、戦場での武功のみならず、統治や行政における実務能力が武士の立身出世と家の存続を左右するようになった時代の大きな変化である。したがって、本報告書では、彼を単なる一地方武将としてではなく、時代の要請に応え、その能力を発揮した「官僚的武士」という側面から多角的に分析を試みる。彼の生き様は、戦国乱世の終焉と共に武士のあり方がいかに変容していったかを物語る、象徴的なケーススタディと位置づけられる。

本報告書の分析の根幹をなす史料は、江戸幕府が公式に編纂した大名・旗本の系譜集である『寛政重修諸家譜』、新井白石が著した『藩翰譜』、そして早稲田大学図書館などが所蔵する「新庄文書」といった一次史料群である 1 。これらの史料は、直忠の生涯を再構築する上で不可欠であるが、その利用には慎重な吟味を要する。『寛政重修諸家譜』は、幕府の公式見解を色濃く反映しており、諸家から提出された家譜(呈譜)を基にしているため、必ずしも客観的な事実のみを記載しているとは限らない。その編纂方針自体が、疑義のある情報についてはその旨を注記し、複数の説を併記するなどの慎重な姿勢を取っていることから 12 、記述の背景を読み解く批判的な視点が不可欠である。また、直忠に関する記録は断片的なものが多く、それらを繋ぎ合わせる過程で生じる情報の齟齬や欠落をいかに補い、一貫した人物像を構築するかが本研究における主要な課題となる。例えば、一部の事典類に見られる直忠の室町幕府12代将軍・足利義晴への仕官に関する記述は、義晴の没年(天文19年、1550年)と直忠の年齢(当時9歳)を考慮すると、その信憑性には大きな疑問符が付く 14 。本報告書では、こうした史料上の問題点にも留意しつつ、可能な限り客観的かつ実証的なアプローチをもって、新庄直忠という一人の武将の実像に迫るものである。

第一章:新庄氏の出自と直忠の青年期

一、藤原秀郷流・近江新庄氏の系譜と本拠

新庄氏の出自は、平安時代中期の武将であり、平将門の乱を鎮圧したことで知られる俵藤太、すなわち藤原秀郷に遡るとされる 16 。その末裔である新庄俊名が、室町幕府二代将軍・足利義詮に仕え、近江国坂田郡新庄(現在の滋賀県米原市新庄)の地に居住して新庄を称したのが、この一族の始まりと伝えられている 16 。これにより、新庄氏は北近江に根を張る国人領主としての地位を確立した。

室町時代を通じて、北近江は守護大名である京極氏の支配下にあり、新庄氏もその被官として勢力を維持していた 18 。しかし、戦国時代に入ると、京極氏の内部対立や権威の失墜に乗じて、浅井氏が急速に台頭する。この北近江における権力構造の劇的な変動期において、新庄氏は生き残りをかけて巧みな政治的判断を下した。京極氏の衰退と浅井氏の興隆という時代の流れを的確に読み、主家を京極氏から浅井氏へと転換したのである 16 。この決断は、当時の多くの国人領主に見られた典型的な生存戦略であり、新庄氏が単なる忠義一辺倒の武家ではなく、現実的な政治感覚と時流を見極める能力を備えた一族であったことを示唆している。彼らの本拠地は、当初の新庄城に加え、琵琶湖の湖上交通の要衝である朝妻湊を守護するために築かれた朝妻城へと移っていった 16 。

二、父・直昌の戦死と兄弟

新庄直忠の父は、新庄蔵人直昌(なおまさ)である 25 。直昌は、畿内における細川氏と三好氏の抗争に際し、細川晴元方に与した。そして天文18年(1549年)、摂津国で繰り広げられた江口の戦いにおいて、三好長慶軍との激戦の末に討死を遂げた 14 。この時、直忠はわずか8歳の幼少期にあった。

父の突然の戦死により、新庄家は大きな岐路に立たされた。家督と、一族の主要な拠点である朝妻城は、長男であった兄の新庄直頼(なおより)が継承した。一方、次男である直忠は、一族発祥の地であり、根本所領である新庄城の城主となったと記録されている 14 。この相続形態は、父を失った一族がその勢力を維持し、存続を図るための戦略的な役割分担であったと解釈できる。すなわち、兄・直頼が新庄家の当主として対外的な軍事・政治活動の前面に立ち、弟・直忠が家系の源流である根本所領の維持管理と、一族の足場を固める内政的な役割を担うという構図である。このような兄弟による協力体制は、戦国時代の武家においてしばしば見られるものであり、新庄家もまた、この方法で家門の安泰を図ったと考えられる。なお、史料によれば、直頼と直忠の他にもう一人、直寿(なおとし)という名の弟がいたことが確認されている 14 。

三、織田信長への帰順と羽柴秀吉の与力として

浅井氏の家臣となった新庄氏は、主家の命運と行動を共にした。元亀元年(1570年)に勃発した姉川の戦いでは、当主である兄・直頼が浅井軍の第四陣を構成し、織田信長・徳川家康の連合軍と激しく戦った記録が残っている 3 。この戦いは浅井・朝倉連合軍の敗北に終わったが、新庄氏はその後もしばらく浅井方として抵抗を続けた。

しかし、織田軍の猛攻の前に浅井氏の勢力は次第に衰退していく。元亀2年(1571年)、浅井方の南の拠点であった佐和山城が降伏すると、織田方の丹羽長秀が新庄氏の居城である朝妻城に迫った。この状況下で、直頼はこれ以上の抵抗は不可能と判断し、城を開いて織田信長に降伏した 3 。この決断により、新庄氏は滅亡を免れ、新たな時代の覇者の下で生き残る道を選んだのである。

信長に帰順した後、新庄氏は江北(北近江)の支配を任された羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)の与力として配属された。与力とは、大名の軍事指揮下に置かれる独立した武士団を指すが、秀吉が坂田郡の支配を強化していく過程で、新庄氏は次第にその家臣団へと実質的に組み込まれていった 3 。弟である直忠もまた、兄・直頼と運命を共にし、織田家、そしてその実力者である羽柴秀吉に仕える道を歩むこととなった。主家を次々と乗り換えるこの行動は、一見すると節操がないように映るかもしれないが、これは自らの家と所領を守るためには、より強大な権力者に従うほかなかった戦国国人の典型的な生存戦略であった。新庄氏が単なる忠義に殉じるのではなく、現実を見据えた的確な政治判断を下せる一族であったことが、この一連の動きから明確に見て取れる。

第二章:豊臣政権下における直忠の躍進

一、豊臣家臣としての知行と役割

羽柴秀吉が天下人への道を駆け上がる中で、新庄直忠もまた、その家臣として着実に地位を向上させていった。彼のキャリアは、豊臣政権という巨大な統治機構の中で、武勇のみならず行政官僚としての能力がいかに評価されたかを示す好例である。

直忠の知行は、秀吉の下で段階的に加増されていった。その始まりは、天正11年(1583年)、近江国浅井郡において200石の所領を与えられたことであった 15 。その後、天正19年(1591年)には近江蒲生郡で250石、文禄2年(1593年)には近江坂田郡で300石と、着実に知行を増やしていく。そして、彼のキャリアにおける一つの頂点ともいえるのが、文禄4年(1595年)11月に行われた大幅な加増である。この時、彼は1万900石余りを加増され、それまでの所領と合わせて、近江・伊勢国内で合計1万4600石を領する大名格の武将となった 14 。この石高は、兄であり摂津高槻城主として3万石を領した直頼には及ばないものの 3 、独立した軍事指揮権を持つ将として認知されるに十分な規模であった。この頃、直忠は「東玉入道(とうぎょくにゅうどう)」と称して剃髪している 15 。これは当時の武将によく見られた慣習であり、仏門に入ることで俗世から一歩引いた立場を示すと同時に、かえって政治的な活動の自由度を高める意図があった可能性も指摘できる。

直忠の豊臣政権下における役割で特に注目すべきは、彼が豊臣家の直轄領である「蔵入地(くらいりち)」を管理する代官としての職務を担っていた点である。蔵入地は、全国に約200万石存在し、豊臣政権の強大な財政基盤そのものであった 32 。その運営は、年貢の徴収、民政、インフラ整備など多岐にわたり、単なる忠誠心だけでなく、高度な実務能力と公正な判断力が求められる極めて重要な職務であった 32 。直忠がこの重責に任じられたという事実は、彼が戦場での武勇に優れた武人としてだけでなく、統治・行政能力に長けた「官僚的武士」として、主君・秀吉から絶大な信頼を得ていたことを何よりも雄弁に物語っている。彼の価値は、戦場での槍働きよりも、むしろ算盤と筆による統治にあったのである。この官僚としての側面こそが、彼の生涯を理解する上で不可欠な鍵となる。

二、文禄の役への従軍

文禄元年(1592年)、豊臣秀吉が明の征服を目指して朝鮮半島への大規模な出兵を開始すると(文禄の役)、新庄直忠もまた、豊臣家の大名の一員として海を渡り、この戦役に加わった 14 。彼の従軍は、豊臣政権の軍事行動に動員される一武将としての側面を示すものであるが、その現地での具体的な役割は、彼の官僚としての特性を一層際立たせるものであった。

この時期の直忠の動向を具体的に証明する、極めて価値の高い一次史料が現存する。それは、早稲田大学図書館が所蔵する「豊臣秀吉禁制」と題された古文書である 1 。この文書は、天正20年(1592年)4月24日の日付を持ち、豊臣秀吉の朱印が押されている。そして、その宛名は「新庄刑部左衛門尉(しんじょうぎょうぶさえもんのじょう)殿」と明確に記されている。文書の内容は、「高麗国(朝鮮)における禁制」、すなわち占領地での略奪や乱暴狼藉を禁じ、民衆の保護と秩序の維持を命じるものであった。

この一枚の古文書から、いくつかの重要な事実が浮かび上がる。第一に、直忠が当時「刑部左衛門尉」という官途名を名乗っていたことが確定する。これは彼の公的な地位を示すものである。第二に、そしてより重要なのは、彼が担っていた任務の内容である。禁制の発給対象となっていることから、彼は最前線での戦闘指揮官としてだけでなく、占領地の民政安定化や治安維持といった、高度な行政能力を要する役割を担っていたことが強く示唆される。これは、前節で述べた蔵入地代官としての職務と軌を一にするものであり、直忠が豊臣政権内で「統治のスペシャリスト」として位置づけられていたことを裏付ける強力な証拠と言える。彼の朝鮮での活動は、武力による征服という側面だけでなく、その後の統治という、より複雑な課題への取り組みであった。

三、文化的側面:唐崎の松の再生

新庄直忠の人物像を、単なる武人や行政官僚としてだけでなく、より深く、人間味あふれるものとして描き出す上で欠かせない逸話がある。それが、近江国が誇る古来の名勝、唐崎の松の保存に尽力したというエピソードである 28 。

琵琶湖畔に佇む唐崎の松は、万葉の時代から数多の和歌に詠まれ、歌枕として知られる文化的象徴であった。しかし、伝承によれば、この初代の松は天正9年(1581年)の大風で枯死してしまったとされる 35 。この国の宝ともいえる景観が失われることを惜しんだのが、当時、豊臣家の代官として近江に影響力を持っていた新庄直忠であった。天正19年(1591年)9月、直忠は自ら先頭に立ち、二代目となる松の植樹を行ったのである 35 。

この行為は、単なる植林事業に留まるものではなかった。それは、失われた文化的景観を後世に伝えようとする、高い教養と風流の心の発露であった。この植樹に際し、直忠は自らの手で松を植えながら、その長寿を願って一首の和歌を詠んだと伝えられている。

「おのづから 千代も経ぬべし 辛崎の まつにひかる みそぎなりせば」 35

この歌には、唐崎の地が持つ神聖な力(みそぎ)によって、この松が自然と千年の命脈を保つであろうという、深い祈りが込められている。武骨な武士のイメージとは一線を画す、洗練された文化的感性が窺える。

この逸話こそが、史料が彼を「兄・直頼とともに文武に優れ、人倫を弁(わきま)じた武士として賞賛された」と記す背景を具体的に物語っている 28 。ここでの「人倫を弁じた」という評価は、単に道徳的であったという意味に留まらず、人間社会や文化の価値を深く理解し、それを守り育むことができる人物であったことを示している。唐崎の松の再生は、武力による支配から、徳と文化による統治へと移行しつつあった時代の気風を象徴する出来事であり、直忠がその新しい時代の理想的な武士像を体現する人物であったことを示しているのである。

第三章:関ヶ原の戦いと新庄兄弟の決断

一、西軍への所属とその背景

慶長3年(1598年)の豊臣秀吉の死後、豊臣政権内部の対立は先鋭化し、ついに慶長5年(1600年)、徳川家康率いる東軍と石田三成を中心とする西軍が激突する天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発した。この国家的な動乱において、新庄直頼・直忠兄弟は西軍に与するという重大な決断を下した 28 。

兄である新庄直頼は、当時、摂津高槻城主3万石の大名であり、息子の直定と共に西軍の主力の一翼を担った。彼の部隊は、関ヶ原の本戦に先立ち、東軍に与した筒井定次の居城である伊賀上野城を攻撃し、これを占拠するという具体的な軍事行動を起こしている 3 。しかし、江戸幕府編纂の『寛政重修諸家譜』には、直頼の西軍参加について興味深い記述が見られる。それによれば、直頼は当初東軍への参加を意図していたものの、居城である高槻城の周辺大名がことごとく西軍に与したため、その大勢に逆らい難く、やむなく石田三成に従った、とされている 3 。この記述は、彼の西軍加担が積極的なものではなく、地理的・政治的状況に流された日和見的なものであった可能性を示唆しており、戦後の処遇にも影響を与えたと考えられる。

一方、弟である直忠の動向はさらに特異であり、彼の官僚的武士としての性格を色濃く反映している。彼は、関ヶ原の本戦と並行して行われていた大津城攻防戦において、西軍から東軍方の城主・京極高次へ降伏を勧告するための使者という、極めて特殊な役割を担ったのである 40 。記録によれば、直忠は秀吉とも親交のあった高野山の高僧・木食応其(もくじきおうご)と共に大津城の本丸に入り、籠城する高次に対して和睦と開城を申し入れている 40 。

この兄弟の役割分担は、分析する上で非常に興味深い。兄が直接的な軍事行動の指揮官として戦場に臨む一方で、弟が和平交渉の使者として敵将と対峙するという構図である。直忠がこの大役に選ばれた背景には、彼が単なる武人ではなく、交渉能力に長け、人倫をわきまえた穏健な人物として、西軍首脳部からも認識されていたことがあるだろう。また、より穿った見方をすれば、これは新庄家全体としてのリスクヘッジ戦略であった可能性も否定できない。兄弟で東西両軍に関与する形跡を残すことで、どちらが勝利しても家名が存続する道を探るという、戦国を生き抜いてきた国人領主ならではのしたたかな知恵が働いていたとも考えられるのである。

二、敗戦と改易

慶長5年(1600年)9月15日、関ヶ原での本戦は、小早川秀秋の裏切りなどを契機として、わずか一日で東軍の圧倒的勝利に終わった。この結果は、西軍に与した新庄兄弟の運命を大きく暗転させることとなる。

兄・新庄直頼は、伊賀上野城を攻略したものの、本戦での敗北によりその戦功は意味をなさなくなった。戦後処理において、彼は西軍に加担した大名として改易(領地没収)の処分を受け、摂津高槻3万石の所領を全て失った。その身柄は、同族の縁があった会津60万石の領主・蒲生秀行に預けられることとなった 3 。これは、死罪や追放といった厳罰を免れたとはいえ、大名としての地位を完全に剥奪される厳しい処置であった。

弟・新庄直忠もまた、兄と同様の運命を辿った。大津城攻防戦での降伏勧告という特殊な役割は考慮されず、西軍に属したという事実が重く見なされた。結果として、彼が豊臣政権下で築き上げた近江・伊勢国内の1万4600石の所領は、その全てが没収されることとなった 14 。

この時点で、新庄兄弟は二人とも、豊臣大名としての地位と経済的基盤を完全に失ったのである。関ヶ原の戦後処理において、家康は西軍に与した大名に対して徹底した論功行賞を行い、88家もの大名が改易処分を受けたとされる 29 。新庄氏もその例外ではなく、一族は存亡の危機に立たされた。戦国時代を通じて巧みな処世術で生き抜いてきた新庄家にとって、これは最大の試練であった。

第四章:徳川政権下での後半生と晩年

一、徳川家康による召し出しと新たな役目

関ヶ原の戦いで西軍に与し、改易の憂き目に遭った新庄直忠であったが、その人生はそこで終わりではなかった。浪々の身となった彼に、新たな時代の覇者である徳川家康から召し出しの声がかかったのである 14 。この抜擢は、彼の後半生のキャリアを決定づけると共に、徳川政権の人材登用の実態を示す興味深い事例となった。

直忠に与えられた新たな役目は、二つの重要な職務を兼ねるものであった。第一に、近江国坂田郡柏原(かしわばら、現在の滋賀県米原市柏原)に設定された幕府直轄領(天領)の代官職。第二に、同地に設けられた将軍家専用の休泊施設である「柏原御茶屋御殿」の守護役であった 14 。これは、単なる敗軍の将に対する温情措置ではなく、彼の能力を高く評価した上での戦略的な人事であった。

柏原宿の地理的・政治的重要性は極めて高かった。中山道六十七宿のうち、江戸から数えて60番目、美濃国から近江国に入って最初の宿場であり、東西交通の結節点として古くから栄えていた 47 。徳川幕府は、この交通の要衝に「御茶屋御殿」を設置した。これは、徳川家康、二代将軍・秀忠、三代将軍・家光が上洛する際に利用された幕府の最重要施設の一つである 47 。このような戦略的拠点と将軍家の威光を象徴する施設の管理・守護を、元西軍の将であった直忠に委ねたという事実は、彼が徳川家から絶対的な信頼を得ていたことの証左に他ならない。家康は、直忠が豊臣政権下で示した高い行政手腕と実直な人柄を見抜き、幕府の地方支配の要として登用したのである。

二、徳川秀忠との関係

代官として柏原に赴任した直忠は、その職務を忠実に果たした。彼の働きぶりを示す具体的な記録として、二代将軍・徳川秀忠との関わりが挙げられる。元和3年(1617年)と元和5年(1619年)の二度にわたり、秀忠が上洛する際に、直忠は柏原の旅館、すなわち御茶屋御殿において将軍一行を饗応したことが史料に残されている 14 。

これは、彼が単に年貢を徴収する地方役人という立場に留まらず、将軍家と直接接見し、その供応を任されるほどの格式と信頼を得ていたことを示している。将軍の上洛は、幕府の威光を天下に示すための極めて重要な政治的行事であり、その道中の宿所における饗応役は、細心の注意と高い格式が求められる重責であった。直忠がこの役目を二度も務めたことは、彼が徳川幕府の儀礼や作法にも通じた、洗練された人物であったことを窺わせる。かつての敵将を、自らの威信に関わる重要な施設の管理者として重用し、将軍自身の接待役まで任せるという徳川家の懐の深さと、それに応えた直忠の忠誠心と実務能力が、このエピソードから見て取れる。

三、静かなる終焉

徳川幕府の代官として、故郷である近江の地で新たな役割を果たした新庄直忠は、元和6年(1620年)1月25日、その波乱に満ちた生涯に静かに幕を下ろした。享年は79であった 14 。かつては1万4600石を領する大名格の武将であったが、その最期は、大名としてではなく、幕府の直参旗本、あるいは代官という、より実務的な立場で迎えた。

彼の墓所は、一族の故地であり、その生涯を通じて深い関わりを持った近江国、現在の滋賀県米原市に位置する總寧寺(そうねいじ)にあると伝えられている 15 。戦国の動乱を生き抜き、織田、豊臣、徳川という三つの天下人に仕え、時代の荒波を乗り越えた末に、故郷の土に還ったのである。彼の生涯は、武功による華々しい立身出世とは異なる、誠実な職務遂行と実務能力によって自らの地位を確立し、天寿を全うした武士の一つの生き方を示すものとして、静かながらも確かな足跡を歴史に刻んでいる。

表1:新庄直頼・直忠兄弟の関ヶ原合戦後の処遇比較

|

項目 |

新庄直頼(兄) |

新庄直忠(弟) |

|

官途名 |

駿河守 3 |

刑部左衛門尉 1 |

|

関ヶ原での主な動向 |

西軍として伊賀上野城を攻略 3 |

西軍の使者として大津城の京極高次に降伏勧告 40 |

|

戦後の初期処遇 |

改易・所領没収。会津の蒲生秀行に預けられる 3 |

改易・所領没収 14 |

|

最終的な地位 |

常陸麻生藩 初代藩主(大名) 3 |

幕府直轄領代官、御茶屋御殿守護(旗本待遇) 14 |

|

最終的な石高・役職 |

3万300石 3 |

近江国坂田郡柏原の代官職 14 |

|

徳川家康との関係性 |

家康の囲碁相手であり、個人的に親密であったと伝わる 3 |

豊臣政権下での行政手腕を評価され、実務能力を買われて登用された 14 |

|

没年・享年 |

慶長17年(1612年)没・享年75 3 |

元和6年(1620年)没・享年79 14 |

この比較から明らかなように、同じく西軍に与して改易された新庄兄弟のその後の運命は、対照的な道を辿った。この分岐点を理解することは、徳川家康の人材登用策と、新しい時代における武士の生存戦略の多様性を解明する上で極めて重要である。

兄・直頼の復活は、徳川家康との「個人的な関係性」に大きく依存していた。複数の史料が、彼が家康の「囲碁相手」であったという逸話を伝えていることは 3 、単なる趣味の共有を超え、深い信頼関係と個人的な好誼が存在したことを示唆する。家康は、その「旧好」を理由に直頼を赦免し、改易前とほぼ同等の3万石余の大名として取り立てた 3 。これは、家康が個人的に気に入った人物や、その人柄を評価した武将を手元に置き、外様大名として遇することで、その忠誠心を確実なものにしようとした「恩顧」に基づく人事戦略の一環と見ることができる。

対照的に、弟・直忠の再登用は、彼の「実務的な有用性」が決定的な要因であった。彼には大名としての領地ではなく、「代官」という具体的な職務が与えられた 14 。彼のキャリアは、豊臣政権下で蔵入地代官や朝鮮での民政担当を務めたことからも明らかなように、一貫して行政官僚としての側面が強い。家康はこの実績を正確に見抜き、彼の統治能力を高く評価した。そして、戦略的要衝である中山道柏原宿の管理と、将軍家の威光を示す御茶屋御殿の守護という、極めて実務的かつ高度な信頼性が求められる任務に、彼を適材として配置したのである。

結論として、家康は新庄兄弟に対して巧みな使い分けを行ったと言える。直頼を「外様大名」として麻生に封じることで新庄家そのものへの恩賞とし、一族の忠誠を確保しつつ、より実務能力に長けた直忠を「幕府直臣の代官」として中央集権的な支配体制の末端に組み込み、直接的に活用した。この二つの異なるキャリアパスは、徳川体制の確立期における人材登用の二つの側面、すなわち「個人的な恩顧」と「実利的な能力主義」を象徴している。武功や主君との個人的な繋がりによって大名となる道と、卓越した行政能力によって幕府機構の重要な一員となる道、その両方が存在した新しい時代の武士の生き様を、新庄兄弟の対照的な後半生は鮮やかに描き出している。

終章:新庄直忠という武将の歴史的評価

新庄直忠の生涯を総合的に考察する時、彼は単に兄・直頼の影に隠れた存在ではなく、戦国から近世へと移行する時代の要請を見事に体現し、独自の価値を発揮した稀有な武将であったという評価が浮かび上がる。彼の人生は、歴史の表舞台で華々しい武功を立てた英雄たちの物語とは異なる、静かながらも確かな意義を持っている。

第一に、彼の処世術は再評価されるべきである。近江の国人領主として浅井氏に仕え、その滅亡後は織田信長、豊臣秀吉、そして最後には徳川家康と、主家を次々と変えながらも、一族は断絶することなく、彼自身は天寿を全うした。これは単なる日和見主義や迎合の結果ではない。むしろ、自らが持つ「行政官僚としての実務能力」という価値を、それぞれの時代の支配者に対して的確にアピールし、自らの存在意義を確立した、極めて高度な適応戦略の成果であった。武力が絶対的な価値を持った時代から、統治能力が求められる時代へと変化する中で、彼は自らの強みを最大限に活かし、生き残りを図ったのである。

第二に、彼の歴史的価値は、戦場での働き(武功)のみに限定されるべきではない。むしろ、彼の本質は、豊臣・徳川の両政権下で蔵入地代官を歴任したその卓越した行政手腕と、唐崎の松の再生に見られるような豊かな文化的貢献にある。彼は、豊臣政権においてはその財政基盤を支える重要な役割を担い、徳川幕府においては交通の要衝と将軍家の威信を象徴する施設の管理を任された。これらの職務は、いずれも高い信頼性と実務能力がなければ務まらないものであった。彼は、武力で領地を切り拓く旧来の「戦国武将」の姿から、法と秩序に基づいて社会を治める「近世武士(官僚)」へと変貌していく、過渡期の武士像をまさに体現した人物であったと言える。

最後に、新庄直忠は、歴史の表舞台にその名を大きく刻むことはなかったかもしれない。兄・直頼が常陸麻生藩主として大名の家名を後世に残したのに対し、直忠の名は代官として歴史の記録に散見されるに過ぎない。しかし、彼が時代の転換期において果たした役割は、決して小さなものではなかった。豊臣政権の経済を支え、徳川幕府の支配体制の末端を固めた彼の地道な働きは、新しい時代の社会秩序を足元から支える、縁の下の力持ちとしての役割であった。史料が彼を「人倫を心得た武士」と評したのは、単に武勇や権勢を誇るのではなく、自らの職分を誠実に果たし、文化を愛で、社会の安定と秩序の維持に貢献する、新しい時代の理想的な武士像を見出したからに他ならない。新庄直忠は、その静かなる実践者として、歴史の中で正当に再評価されるべき人物である。

引用文献

- 豊臣秀吉禁制 : 新庄刑部左衛門尉宛 - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ri05/ri05_15547_0002/index.html

- 豊臣秀吉禁制 新庄刑部左衛門尉宛 - 早稲田大学 - WINE https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991004956249704032&context=L&vid=81SOKEI_WUNI:WINE&lang=ja&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title%2Ccontains%2C%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89%E7%A6%81%E5%88%B6&offset=0

- 新庄直頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%BA%84%E7%9B%B4%E9%A0%BC

- 潮来町史 page 308/1018 | ActiBook https://lib.itako.ed.jp/statics/digitalArchive/001/HTML/index308.html

- 寛政重修諸家譜|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=909

- 麻生藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E7%94%9F%E8%97%A9

- 寛政重修諸家譜 https://kafuka.onmitsu.jp/kanseifu.html

- Japanese Manuscript調書 - 東京大学史料編纂所 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/exchange/yale/sub_page/JMresult_C.html

- “藩”という漢字を知る • 六部塾・小金井風土知 https://www.koganei-style.jp/rokubu/kanji_han/

- 藩翰譜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A9%E7%BF%B0%E8%AD%9C

- 豊臣秀吉朱印状 : 新庄刑部左衛門尉宛 - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ri05/ri05_15547_0003/index.html

- 51.寛政重修諸家譜 - 歴史と物語 - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/51.html

- 近世における家譜史料と人物 https://www.gcoe.lit.nagoya-u.ac.jp/eng/result/pdf/6-1_%E5%B9%B3%E9%87%8E.pdf

- 新庄直忠(しんじょう・なおただ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E5%BA%84%E7%9B%B4%E5%BF%A0-1083092

- 新庄直忠とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%96%B0%E5%BA%84%E7%9B%B4%E5%BF%A0

- 新庄直頼 - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/history/ijin/sengoku/7750.html

- ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/3/3622/2743_1_%E3%81%BB%E5%A0%B4%E6%95%B4%E5%82%99%E9%96%A2%E4%BF%82%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%99%BA%E6%8E%98%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 常陸国麻生藩 - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/47/site35.pdf

- 新庄家墓所 - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/47/s34.pdf

- 高殿地区(上平寺南館跡) - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/52/52731/131692_1_%E4%B8%8A%E5%B9%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%BE%A4%E5%88%86%E5%B8%83%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%A6%82%E8%A6%81%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 高殿地区(上平寺南館跡) - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/52/52731/131692_1_%E4%B8%8A%E5%B9%B3%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%BE%A4%E5%88%86%E5%B8%83%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%A6%82%E8%A6%81%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E2%85%A1%E9%AB%98%E6%AE%BF%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E5%B9%B3%E5%AF%BA%E5%8D%97%E9%A4%A8%E8%B7%A1.pdf

- 織田政権の蔵入領 - 京都大学学術情報リポジトリ https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/238505/1/shirin_062_4_520.pdf

- Untitled - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/47/site22.pdf

- 朝妻城跡(中島神社) | 長浜・米原・奥びわ湖を楽しむ観光情報サイト https://kitabiwako.jp/spot/spot_238

- 新庄直昌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%BA%84%E7%9B%B4%E6%98%8C

- 豊臣秀吉の家臣 - 歴史の目的をめぐって https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-20-toyotomi-hideyosi-kashin.html

- 歴史の目的をめぐって 新庄直忠 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-12-shinjo-naotada.html

- 新庄直忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%BA%84%E7%9B%B4%E5%BF%A0

- 関ヶ原の戦いの戦後処理 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%BE%8C%E5%87%A6%E7%90%86

- 新庄直頼(しんじょうなおより)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E5%BA%84%E7%9B%B4%E9%A0%BC-1083105

- 新庄 直忠 - 古典籍総合データベース https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/search.php?cndbn=%E6%96%B0%E5%BA%84+%E7%9B%B4%E5%BF%A0

- 江戸幕府直轄領の地域的分布について https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00010920/shigaku_25_murakami.pdf

- 蔵入地 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%94%B5%E5%85%A5%E5%9C%B0

- 豊臣秀吉と石部 http://www.edu-konan.jp/ishibeminami-el/kyoudorekishi/401010200.html

- 滋賀県大津市 唐崎神社 - JAPAN GEOGRAPHIC https://japan-geographic.tv/shiga/otsu-karasakijinja.html

- 唐崎神社 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E5%B4%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE

- 諸國里人談卷之四 唐崎松 - Blog鬼火~日々の迷走 https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2018/07/post-2e2e-1.html

- 大宮人船待ちの里をゆく - FC2 http://kusahato.web.fc2.com/soukyuan-2/walking/uo-68karasaki/karasaki.html

- 1600年 関ヶ原の戦いまでの流れ (後半) | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1600-2/

- 大津城籠城【2】 - びわ湖大津よりどり観光ガイド<音声で紹介する戦国の大津歴史舞台> https://otsu.or.jp/sengoku/hamaotsu.html

- 大津城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 大津城(滋賀県大津市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/6156

- 1600迄(1719件) 1591年-08:00|インドネシア| |||<即位>パジャン君主「Pangeran Benawa2世」(~1618 http://luckyday.html.xdomain.jp/PDF/15911600.pdf

- 改易 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E6%98%93

- 幕府の大名統制・改易と転封(1) - 大江戸歴史散歩を楽しむ会 https://wako226.exblog.jp/239585698/

- 大字柏原西町にあり、土地の小字名を御茶屋前と稱するは https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/NDL925913_%E5%9D%82%E7%94%B0%E9%83%A1%E5%BF%97_%E4%B8%AD_part6.pdf

- 中山道柏原宿をひもとく - 公益財団法人滋賀県文化財保護協会 https://www.shiga-bunkazai.jp/wp-content/uploads/site-archives/download-kyoshitsu-k208.pdf

- 東山道をめぐる攻防 - 滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/2042780.pdf

- 柏原宿歴史館 - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/rekishi/shiryokan/2842.html

- 柏原御茶屋御殿 - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/47/s38.pdf

- 中山道柏原宿 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/2042276.pdf

- 米原市 https://www.asahi.co.jp/rekishi/2008-07-07/01.htm

- 麻生藩陣屋|島崎城(茨城県潮来市)の周辺スポット - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/1651/pins/35527

- 関ヶ原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 大名復帰とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%BE%A9%E5%B8%B0