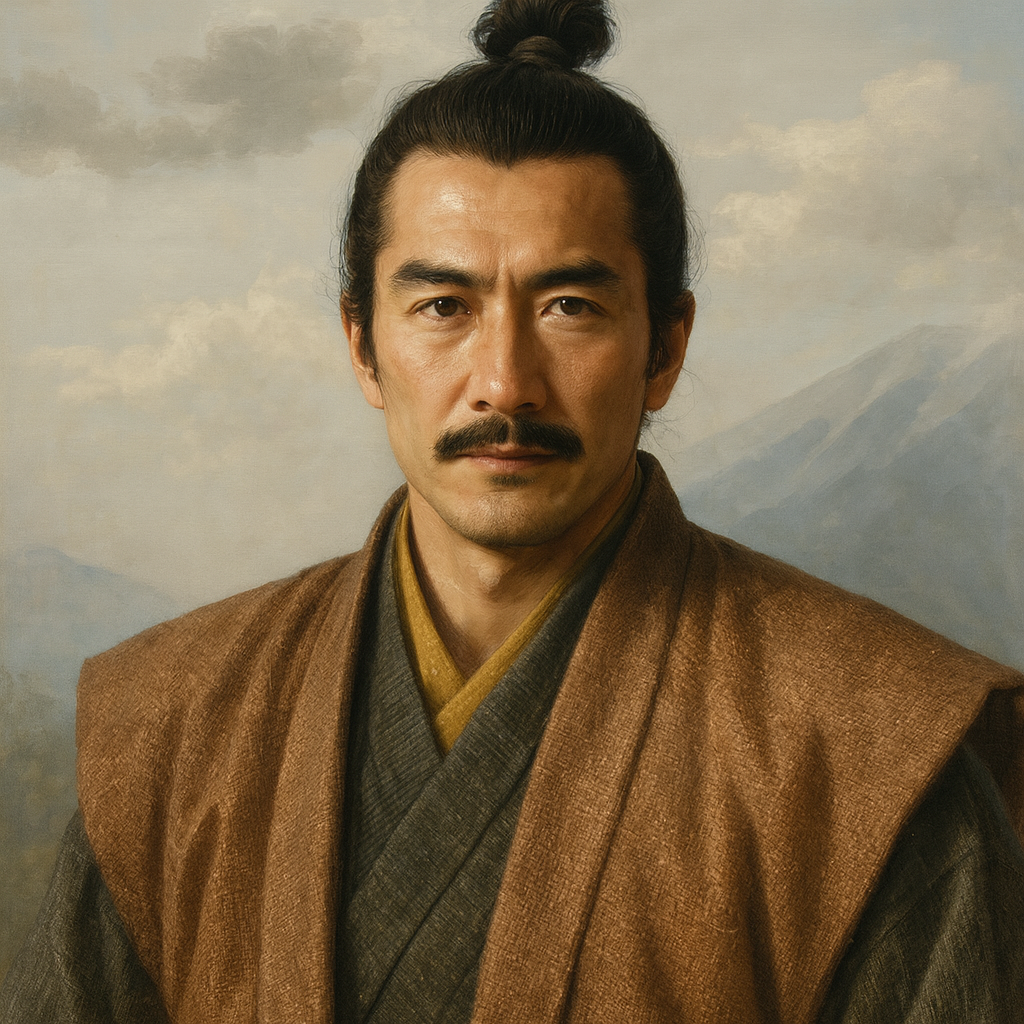

曲直瀬道三

曲直瀬道三は戦国時代の医師。李朱医学を日本化し、私設医学校「啓迪院」を設立。信長、秀吉、家康ら天下人を診察し、日本医学中興の祖と称される。

乱世を医やす知の巨人 ― 曲直瀬道三の生涯と日本医学への貢献

序章:日本医学中興の祖、曲直瀬道三

戦国から安土桃山という、日本史上類を見ない激動の時代に、一人の医師が医学界に革命をもたらしました。その名は曲直瀬道三(まなせどうさん) 1 。彼は単に病を癒す者にとどまらず、旧弊を打破する思想家、後進を育成する教育者、そして天下人と渡り合う文化人として、多岐にわたる顔を持ち合わせていました 2 。彼の歴史的意義は、単なる「名医」という枠には収まりません。それは、中世的な権威、すなわち僧侶が医療を担う「僧医」の伝統 1 や、律令制以来の官設医療機関である典薬寮が形骸化する中で、実力主義と合理性が求められる近世へと移行する時代の転換点を体現した「知的巨人」という点にあります。彼の生涯は、この時代のダイナミズムそのものを反映していると言えるでしょう。

本報告書では、道三の生涯を丹念に追いながら、彼が「日本医学中興の祖」 3 、あるいは「医聖」 3 と称されるに至った軌跡、その医学思想の本質、そして彼の存在が時代に与えた深遠な影響を、あらゆる角度から徹底的に解き明かします。

表1:曲直瀬道三 関連年表

|

年代(西暦/和暦) |

年齢 |

道三の動向 |

日本の主な出来事 |

典拠 |

|

1507年(永正4年) |

1歳 |

9月18日、京都に生まれる。本名、堀部正盛。 |

|

3 |

|

1519年(永正16年) |

13歳 |

京都・相国寺に入り喝食となる。 |

|

8 |

|

1528年(享禄元年) |

22歳 |

関東に下り、足利学校に学ぶ。 |

|

7 |

|

1531年(享禄4年) |

25歳 |

田代三喜に入門し、李朱医学を学ぶ。 |

|

9 |

|

1546年(天文15年) |

40歳 |

京都に戻り還俗、医業を開業。啓迪院を創設。 |

|

2 |

|

1560年(永禄3年) |

54歳 |

初めて正親町天皇を拝診。 |

桶狭間の戦い |

7 |

|

1566年(永禄9年) |

60歳 |

毛利元就の陣中で治療。『雲陣夜話』を記す。 |

|

7 |

|

1574年(天正2年) |

68歳 |

主著『啓迪集』を完成させ、正親町天皇に献上。翠竹院の号を賜る。 |

長篠の戦い(翌年) |

7 |

|

(日付不明) |

- |

織田信長を診察し、蘭奢待を拝領。 |

|

7 |

|

1584年(天正12年) |

78歳 |

豊後で宣教師を治療し、キリスト教に入信。 |

小牧・長久手の戦い |

9 |

|

1594年(文禄3年) |

88歳 |

1月4日、京都にて死去。 |

|

3 |

第一部:医の道へ ― 堀部正盛から曲直瀬道三へ

1. 出自と青年期:知の萌芽

曲直瀬道三は、永正4年(1507年)9月18日、京都の上京柳原(現在の下京区柳原町)に生を受けました 3 。彼の本名は正盛(しょうせい)、あるいは正慶(まさよし)といい、字は一渓(いっけい)と称しました 3 。その出自には諸説あります。一つは、父を近江源氏佐々木氏の庶流である堀部左兵衛親真、母を多賀氏とする説 3 。もう一つは、近江国栗太郡勝部村(現・滋賀県守山市)の勝部氏の一門の出で、母は目賀田摂津守綱清の娘とする説です 7 。いずれの説においても、彼は生後間もなく両親を相次いで亡くし、伯母や姉の手によって養育されたと伝えられています 7 。

幼少期、彼は8歳で江州守山(現・滋賀県守山市)の大光寺で学び、13歳にあたる永正16年(1519年)には、京都五山文学の中心地であった相国寺に入り、喝食(かっしき、禅寺で食事の給仕などをする少年)となります 7 。この相国寺時代に、彼は非凡な知性の片鱗を見せ始めます。中国の詩集である『三体詩』などをことごとく暗誦したといい、後の彼の医学理論や著作活動の根幹をなす、深い漢学の素養がこの時期に培われました 8 。

2. 運命の転換点:田代三喜との邂逅

青年となった道三は、さらなる知を求めて旅に出ます。享禄元年(1528年)、22歳の時に彼は関東へ下り、当代随一の学問所であった下野国(現・栃木県)の足利学校に入学しました 2 。この地で、彼の人生は決定的な転機を迎えます。

足利学校で学ぶうちに医学への関心を深めた道三は 7 、当時、医聖として関東にその名声を轟かせていた田代三喜(たしろさんき)の存在を知ります 2 。三喜は、12年にも及ぶ明国留学を終え、当時の中国における最新の医学体系であった「李朱医学」を日本に初めてもたらした人物でした 9 。享禄4年(1531年)、25歳になった道三は、下総国古河に居を構えていた三喜の門を叩きます 9 。この邂逅が、堀部正盛を「医の巨人」曲直瀬道三へと変貌させる第一歩となったのです。三喜は道三の類稀なる才能と熱意を見抜き、彼を自身の後継者として認め、明で体得した医術の奥義を惜しみなく伝授したと伝えられています 9 。

3. 「曲直瀬」「道三」の由来:医学革新への誓い

師・三喜のもとで医学を修める中で、彼は自らの名を改めます。この改姓・改号は、単なる名称の変更ではなく、彼の医学に対する理念と、旧弊に満ちた当時の医学界への「革命宣言」とも言うべき、極めて戦略的な意味合いを持っていました。

「曲直瀬(まなせ)」という姓は、道三自身が創始したものです 14 。その由来として最も有力なのが、中国・宋代の文豪、蘇東坡(そとうば)の詩の一節、「上流は直(なお)くして清く、下流は曲(まが)りて濁る」にちなむという説です 8 。これは、時代が下るにつれて本来の姿から逸脱し、不純なものとなってしまった医学の流れを、源流である古代の清らかで真っ直ぐな道へと正す、という道三の強い使命感と決意の表明でした 8 。血筋や家柄が重んじられた時代にあえて、自らの理念を雄弁に物語る姓を名乗ることは、実力によって道を切り拓こうとする彼の姿勢を象徴しています。

一方、「道三」という号にも、彼の志が込められています。一説には、師である田代三喜の号「導道(どうどう)」から一字を賜ったとされ、師からの学問の正統な継承者であることを示しています 3 。また、関東での修行時代に東海・東山・北陸の「三道」を巡り禅の修行を積んだことから、特定の学派や思想に偏ることなく、多角的な視野で医学を探求するという意味を込めて名付けた、という説も存在します 3 。

このように、彼の新しい名は、過去の自分との決別、そして未来の医学界へ向けた自らのビジョンを社会に提示するための、計算された自己プロデュースであったと分析することができるのです。

第二部:道三流医学の確立と展開

道三の功績の核心は、単一の革新にあるのではありません。それは、「理論(李朱医学の日本化)」「方法論(察証弁治)」「教育システム(啓迪院)」という三つの要素を統合し、一つの強固な体系として確立した点にあります。この三位一体の改革によって、彼の医学は一代限りの名人の技ではなく、複製し普及させることが可能な「学問」として、後世に受け継がれる礎が築かれたのです。

1. 李朱医学の導入と日本化:新時代の医学理論

道三が師・田代三喜から受け継いだ医学の中核は、「李朱医学」と呼ばれるものでした 9 。これは、中国の金・元時代に活躍した二人の名医、李杲(りこう、号は東垣)と朱丹溪(しゅたんけい)の学説を基盤とする医学体系です 16 。金元医学は、それまでの経験則が主であった医学に、陰陽五行説や六気といった理論を本格的に臨床応用した点で画期的でした 16 。

特に李朱医学は、李杲が提唱した「脾胃論」と、朱丹溪が提唱した「養陰論」を特徴とします。「脾胃論」は、人体のエネルギーを生み出す消化器系(脾胃)の働きを最も重視し、その機能を高めることで万病を治すという考え方です 19 。一方、「養陰論」は、過労や不摂生によって消耗しがちな身体の潤い(陰)を補うことを治療の基本とする考え方です 20 。これらは、戦乱によって多くの人々が疲弊し、栄養状態も悪かった当時の日本社会のニーズに極めて合致した理論でした。道三は、この李朱医学を日本の風土や日本人の体質に合わせて実践・体系化し 9 、後の「後世方派」と呼ばれる一大潮流を形成しました。この学派は、江戸時代初期に至るまで、日本の漢方医学界の主流を占めることになります 17 。

2. 診断と治療の革新「察証弁治」

道三の医学が多くの人々から支持された最大の理由は、その卓越した臨床能力にありました。彼の診断と治療の根幹をなすのが、「察証弁治(さっしょうべんち)」という画期的なシステムです 24 。これは、抽象的・観念的な議論に陥りがちであった従来の医学とは一線を画し、徹底した実証主義に基づくアプローチでした 25 。

「察証弁治」とは、まず患者を注意深く観察し(察)、得られた様々な情報(症状や所見、すなわち「証」)を医学理論に基づいて総合的に分析・判断し(弁)、その患者個別の病態に最も適した治療法を導き出す(治)という一連の思考プロセスを指します 24 。

そのために道三が用いたのが、四診と呼ばれる多角的な診察法です。患者の顔色や体格、振る舞いなどを見る「望診」、声の調子や体臭などを聞く・嗅ぐ「聞診」、病状や生活習慣などを尋ねる「問診」、そして身体に直接触れて診察する「切診」を駆使しました 27 。特に切診においては、脈の状態を診る「脈診」と並んで、腹部に触れて内部の状態を探る「腹診」を極めて重視しました 27 。彼が腹診に関する知見をまとめたとされる著作『百腹図説』 28 には、「腹は生あるの本、故に百病はここに根ざす」という有名な一節が記されています 28 。この言葉は、腹部の状態を診ることが万病の根源を探る上でいかに重要であるかを示しており、後の名医・吉益東洞の著作にも引用されるなど、後世に大きな影響を与えました 28 。

3. 日本初の私設医学校「啓迪院」:医学教育の革命

天文15年(1546年)、十数年にわたる関東での修行を終えた道三は、再び京都の地を踏みます 9 。還俗して医業に専念し始めると、その確かな腕前はたちまち評判となり、将軍家や幕府重臣からも絶大な信頼を得るに至りました 9 。そして道三は、その名声と、彼を支持する幕臣たちの多額の資金援助を背景に、日本の医学教育史における金字塔を打ち立てます。それが、私設の医学校「啓迪院(けいてきいん)」の創設です 2 。

当時の医学教育は、朝廷の典薬寮など一部の官製機関に限られていましたが、戦乱の中でその機能は著しく低下していました。啓迪院は、そうした状況下で、民間の力によって高度な専門教育を行うという、前代未聞の試みでした 30 。これは、官製の教育システムを事実上打破するものであり、医学知識の解放と普及を目指す教育革命であったと言えます。

啓迪院では、『本草序列』『察病指南』『医学源流』といった、李朱医学に基づいた体系的な教科書が用いられました 28 。門人の数は800人とも3000人とも伝えられ 31 、全国各地から志ある若者たちが集いました。彼らはここで同質の高度な医療技術を学び、卒業後はそれぞれの故郷へ戻って医業に励みました。これにより、道三流医学は燎原の火のごとく全国へと広まり、日本の医療水準を飛躍的に向上させる原動力となったのです 28 。さらに道三は、卒業する門人に対し、技術だけでなく「仁愛」の精神を第一とする医師としての倫理規範を説いた「切紙」を授与するなど、人間教育にも力を注ぎました 8 。

第三部:権力の傍らで ― 天下人と渡り合った名医

道三の特異性は、その卓越した医学知識や教育手腕に留まりません。彼は、特定の権力者に専属する「お抱え医師」という立場に安住することなく、あらゆる政治勢力から中立的な立場で信頼される「医療権威」としての独自の地位を築き上げました。この卓越した政治的バランス感覚こそが、彼の名声を不動のものとし、その医学を全国に広める強力な推進力となったのです。

表2:曲直瀬道三をめぐる主要人物

|

人物名 |

関係性 |

道三との主な関わり |

典拠 |

|

田代三喜 |

師 |

李朱医学を伝授。道三の医学の源流。 |

2 |

|

足利義輝 |

患者 / パトロン |

幕府侍医として重用される。啓迪院設立の後援者。 |

7 |

|

毛利元就 |

患者 / パトロン |

陣中での治療。道三流医術の西国への伝播。 |

7 |

|

正親町天皇 |

患者 / パトロン |

拝診し『啓迪集』を献上。翠竹院の号を賜る。 |

7 |

|

織田信長 |

患者 / パトロン |

診察を行い、名香「蘭奢待」を拝領。 |

7 |

|

豊臣秀吉 |

患者 / パトロン |

自身や一族の治療を担当。 |

9 |

|

徳川家康 |

患者 / パトロン |

医術を授け、後の徳川幕府との関係を築く。 |

13 |

|

ルイス・フロイス |

記録者 |

道三のキリスト教入信の様子を『日本史』に記録。 |

8 |

|

曲直瀬玄朔 |

養子 / 後継者 |

二代道三として道三流を継承・発展させ、幕府の医療体制に組み込む。 |

28 |

1. 京での名声確立:幕府・公家との関係

京都で医業を開始した道三の名声は、瞬く間に都の支配者層の耳に達しました。彼は間もなく、室町幕府第13代将軍・足利義輝を診察する機会を得て、その信頼を勝ち取ります 7 。義輝の道三への信頼は厚く、自らも道三に師事して医術を学んだと伝えられるほどでした 34 。これにより道三は、実質的な幕府の侍医としての地位を確立します。

彼の患者は将軍だけではありませんでした。細川晴元、三好長慶、そして梟雄として知られる松永久秀といった、当時の畿内の政治を動かしていた実力者たちも、次々と道三の診療を受け、その的確な治療に驚嘆したと記録されています 7 。特に松永久秀には、性技に関する指南書である『黄素妙論(こうそみょうろん)』を授けたという逸話も残り、彼が単なる病の治療だけでなく、顧客の様々なニーズに応える懐の深さを持っていたことをうかがわせます 7 。

武家社会での名声は、やがて朝廷にも届きます。永禄3年(1560年)、道三は初めて正親町天皇を拝診する栄誉に浴し、以降、皇室の医療にも深く関与するようになりました 7 。天正2年(1574年)には、自身の医学大系を集大成した主著『啓迪集』を天皇に献上。これを嘉納した天皇は、道三に「翠竹院(すいちくいん)」の号を授け、その功績を称えました 6 。

2. 戦陣に赴く医師:毛利元就との交流

道三の活動範囲は、京の都に留まりませんでした。永禄5年(1562年)、幕府が主導する芸州(安芸国)と雲州(出雲国)の和平調停に協力して中国地方へ下向したことをきっかけに、西国の雄・毛利元就の知遇を得ます 7 。

その関係がより深まったのは、永禄9年(1566年)のことです。元就が宿敵・尼子氏の居城である出雲・月山富田城を包囲している最中、陣中にて重い病に倒れました。この時、元就の招聘を受けて馳せ参じたのが道三でした 7 。彼は見事に元就を回復させ、この時の元就との問答や処方、養生法などをまとめた『雲陣夜話』を執筆しました 6 。この書には、具体的な薬の処方だけでなく、過度の飲酒を戒めるなど健康維持のための心得も記されており 10 、元就が医療と軍医の重要性を痛感し、自軍の医師たちに道三流の医術を学ばせるなど、その後の毛利家の医療体制に大きな影響を与えたことがうかがえます 10 。

3. 天下人たちの侍医として

時代の趨勢が足利将軍家から新たな天下人へと移り変わる中でも、道三の権威は揺らぎませんでした。彼は、次々と現れる覇者たちからも、その卓越した技術と知識を求められ続けます。

天下布武を掲げて上洛した織田信長もまた、道三の診察を受けました 9 。日頃から身体を鍛え、大病の記録がない信長であったため、治療というよりは健康診断に近いものであったと推測されますが 31 、信長は道三の学識と人格を高く評価しました。その証として、信長は自身が東大寺から切り取った天下第一の名香「蘭奢待(らんじゃたい)」の一部を道三に下賜したと伝えられています 7 。蘭奢待は、信長が絶大な功績を認めたごく一部の者にしか与えなかった至宝であり、この事実は、道三が信長からいかに特別な存在として遇されていたかを物語っています。

信長亡き後、天下を継いだ豊臣秀吉も、自身やその一族の診療を道三に託しました 9 。秀吉の治世下では、道三の優秀な弟子の一人である施薬院全宗(やくいんぜんそう)が、秀吉によって復興された公的な医療・福祉施設である施薬院の長官に任命されるなど、道三一門は豊臣政権下でもその中枢で活躍しました 41 。

さらに、その後の天下人となる徳川家康の診療も行い、医術を授けたとされます 37 。この家康との関係が、江戸時代に入って道三流が幕府の公式な医療体制の中核を担っていくための重要な布石となりました 13 。互いに敵対することもあった戦国の覇者たち全てから求められた道三の存在は、まさに党派を超えた「知の権威」そのものであったと言えるでしょう。

第四部:医術を超えて ― 文化人・信仰者としての顔

曲直瀬道三の人物像は、医学という専門領域だけでは捉えきれません。彼は当代一流の文化人であり、また、その生涯の最終局面において、西洋の宗教に深く帰依する信仰者でもありました。彼の精神的遍歴は、一人の知識人が生涯をかけて真理を探求し続けた証左と言えます。

1. 数寄者としての道三:茶の湯と交流

道三は、医術のみならず、茶の湯にも深い造詣を持つ数寄者(すきしゃ)として知られていました 3 。彼の茶の湯への傾倒は、単なる個人的な趣味や教養に留まるものではありませんでした。それは、天皇や将軍、有力大名といった、当時の社会の頂点に立つ人々との交流を円滑にし、深い関係性を築くための極めて有効な手段でもあったと分析されています 7 。

茶室という静謐な空間は、身分や立場の違いを超えて心を通わせることを可能にします。道三は、この文化的な装置を巧みに利用し、自らの社会的地位を確立・維持していったと考えられます。彼の幅広い人脈の中には、奇行で知られる伝説的な茶人・丿貫(へちかん)も含まれており、一説には丿貫は道三の姪婿であったとも伝えられています 44 。

2. 晩年の信仰と思想的到達点:キリスト教への入信

道三の生涯と思想を語る上で最も興味深く、また象徴的な出来事が、晩年のキリスト教への入信です。彼の精神的探求は、青年期の仏教(禅宗)に始まり、医学の道に進んでからは儒教的な「仁愛」の倫理を追求し、その果てに西洋の一神教へとたどり着きました。これは、彼の医学思想と矛盾するものではなく、むしろそれを支える普遍的な倫理を求め続けた結果としての、必然的な到達点であったと解釈できます。

天正12年(1584年)、道三は78歳にして、豊後国府内(現・大分県大分市)でイエズス会の宣教師オルガンティノを診察します 9 。この出会いがきっかけとなり、彼はキリスト教の教えに深く感銘を受け、洗礼を受けるに至りました 13 。その洗礼名は「ベルショール(Belchior)」であったと記録されています 11 。

この劇的な改宗の様子は、宣教師ルイス・フロイスが著した『日本史』に詳細に記されています 8 。フロイスによれば、道三の入信は、当時のイエズス会にとって計り知れないほどの大きな出来事でした。フロイスは、日本最高の医師であり学者である道三の改宗を「一万人の信者を得るよりも大きな力を持つ」と評し、その影響力は天下人である秀吉が入信するよりも大きいとまで述べています 8 。フロイスの記録からは、道三がキリスト教の教えの中に、自身が長年探し求めてきた理想的な「医の倫理」の姿を見出し、深く感動した様子が伝わってきます 11 。彼の入信は多くの弟子たちにも影響を与え、洗礼を受ける者が相次いだといいます 11 。

しかしながら、この入信に関する記述はフロイスら宣教師側の記録に依るものであり、日本側の公的な文書にはその記録が見当たりません 8 。これは、後に豊臣秀吉が発令するバテレン追放令や、江戸幕府によるキリスト教禁教政策といった時代の流れの中で、道三やその一門を守るために意図的に記録が抹消、あるいは残されなかった可能性を示唆しています。

3. 集大成としての著作群

道三は、臨床家、教育者として多忙な日々を送る傍ら、その膨大な知識と経験を後世に伝えるべく、数多くの著作を遺しました。これらは、彼の医学思想の集大成であり、日本医学史における貴重な財産となっています。

-

『啓迪集(けいてきしゅう)』

天正2年(1574年)に完成した、全8巻からなる道三の主著です 47。正式名称を『察証弁治啓迪集』といい 28、その名の通り、彼の医学方法論である「察証弁治」を体系的に解説しています。本書は、49種とも64種ともいわれる中国の古典医書から重要な部分を抜粋・引用し、そこに道三自身の30年以上にわたる臨床経験に基づく知見を加えて再構成した、壮大な医学全書です 22。李朱医学を日本で初めて包括的に整理した書物として、後世方派の医師たちにとっての規範、すなわち「聖典」と見なされました 47。 -

その他の主要著作

道三の著作は『啓迪集』だけに留まりません。彼の多岐にわたる活動と関心を反映した、様々な書物が存在します 3。

- 『雲陣夜話(うんじんやわ)』 : 毛利元就の陣中での治療記録と問答をまとめたもの 7 。戦陣医療の実態を伝える貴重な資料です。

- 『百腹図説(ひゃくふくずせつ)』 : 道三が重視した腹診の技術と所見を図解した専門書 28 。

- 『薬性能毒(やくせいのうどく)』 : 様々な薬物の効能と毒性について解説した薬物学の書 3 。

- 『切紙(きりがみ)』 : 啓迪院の門人に授与した、医術の秘伝や医師倫理を記した巻物 22 。

- その他にも、養生訓をまとめた『正心集(しょうしんしゅう)』など、多数の著作が確認されています 3 。

終章:道三の遺産 ― 曲直瀬流の継承と現代への影響

文禄3年(1594年)1月4日、曲直瀬道三は88年の偉大な生涯に幕を閉じました 3 。しかし、彼が灯した医学革新の炎が消えることはありませんでした。その遺志と学問は、優れた後継者によって受け継がれ、江戸時代の医学界を照らす巨大な光となったのです。

1. 後継者・曲直瀬玄朔:道三流の制度化

道三の事業と思想を継承したのは、彼の甥であり、養子として迎えられた曲直瀬玄朔(まなせげんさく)でした 28 。玄朔もまた、初代道三に勝るとも劣らない傑出した名医であり、「二代道三」を襲名して曲直瀬一門を率いました 22 。

初代道三が特定の権力への全面的な仕官を巧みに避け、中立的な立場を保ったのに対し、玄朔はより積極的に政治体制との連携を深める道を選びました 30 。慶長13年(1608年)、二代将軍・徳川秀忠の病を治療した功績などにより、玄朔は江戸幕府に招かれます 22 。彼は幕府の公式な侍医である「奥医師」に任命され、江戸城内に邸宅を賜るという破格の待遇を受けました 53 。

この玄朔の幕府への進出は、道三流医学の運命を決定づけるものでした。玄朔とその優秀な門人たちは、その後、徳川幕府の医療体制の中核を占める一大勢力を形成していきます 40 。初代道三が築き上げた圧倒的なブランドと広範なネットワークを、二代目の玄朔が幕府という強固な制度の中に組み込むことに成功したのです。これにより、「道三流」は単なる一学派から、日本の公的な医療を主導する権威へと昇華し、その影響力は盤石なものとなりました。

2. 日本漢方医学の礎

曲直瀬道三が確立した医学体系は、その後の日本の伝統医学、すなわち漢方医学の発展に決定的かつ不可逆的な影響を及ぼしました。

彼が導入・体系化した李朱医学に基づく「後世方派」は、江戸時代前期の医学界の主流となりました 17 。そして、この後世方派の理論重視の姿勢に対する批判や反動から、江戸中期には、より実践的・実証的な古典(特に『傷寒論』)に立ち返ろうとする「古方派」が台頭します。つまり、道三の医学は、それ自体が一大潮流を築いただけでなく、その後の新たな医学思潮を生み出す土壌ともなったのです。

また、彼が確立した「察証弁治」という実証的な診断・治療システムは、日本の漢方医学における臨床の基本姿勢として定着しました 24 。特に彼が重視した腹診は、日本独自の発展を遂げた診断技術として、現代の漢方診療においても重要な位置を占めています 28 。彼が著作に残した処方の一部も、形を変えながら現代に至るまで応用されています 56 。

3. 総括:なぜ「日本医学中興の祖」なのか

本報告の結論として、曲直瀬道三がなぜ単なる「戦国の名医」にとどまらず、「日本医学中興の祖」とまで称されるのか、その理由を改めて要約します。

第一に、彼は戦乱の中で停滞し、観念論に陥りがちであった日本の医学を、中国の最新理論である「李朱医学」と、自身が確立した実証的な方法論「察証弁治」によって、根本から刷新しました。

第二に、彼はその革新的な医学を、日本初の私設医学校である「啓迪院」を創設することによって、秘伝の技から誰もが学べる開かれた「学問体系」へと転換させました。これにより、質の高い医療の全国的な普及を可能にしました。

第三に、彼の後継者である曲直瀬玄朔がその事業を継承し、道三流を徳川幕府公認の学派へと発展させることで、その影響力を永続的なものとする礎を築きました。

すなわち道三は、医学を理論・実践・教育・組織の全ての面において近代化し、近世日本の医療が拠って立つべき新たなスタンダードを、ただ一人で創り上げたのです。この包括的かつ構造的な改革こそ、彼が「中興の祖」と尊称される所以に他なりません。彼の功績は、一人の天才医師の業績という範疇を遥かに超え、日本の社会と文化そのものに深く刻まれているのです。

引用文献

- 織田信長をはじめ多くの人に尊敬された日本医学の父・曲直瀬道三とは? - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/190059

- 東庵先生には曲直瀬道三という実在モデルがいた! 戦国時代の ... https://serai.jp/hobby/1014053

- 曲直瀬道三 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/WorldWide/HumanManaseDouzan.html

- 曲直瀬家文書 - 港区文化財総合目録 https://www.minato-rekishi.com/museum/2019/09/R01-03.html

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89-136936#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%9B%E2%80%90%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%94%E2%80%90,%E3%83%80%E3%82%A6%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%80%95%E3%80%90%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89%E3%80%91&text=%E5%90%8D%E3%81%AF%E6%AD%A3%E7%9B%9B%E3%80%82,%E3%81%AE%E7%A5%96%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

- 曲直瀬道三(マナセドウサン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89-136936

- 曲直瀬道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89

- 曲直瀬道三 http://web.kyoto-inet.or.jp/people/mekata-h/manase.html

- 曲直瀬道三~信長、秀吉、家康も診察した戦国最強ドクター - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4345

- 一国のため、自ら医道の奥義を極めた?毛利元就の専門医術について | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/945

- 守屋正 - 日本医史学会 http://jshm.or.jp/journal/28-2/150-163.pdf

- 曲直濑道三- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%A8%E9%81%93%E4%B8%89

- 医聖・曲直瀬道三…「数多くの医学生」を輩出した日本人の素顔 - THE GOLD ONLINE https://gentosha-go.com/articles/-/36060

- 『曲直瀬』姓の由来 https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper02/touyou91.html

- 浅谈田代三喜对金元时期李朱学说的传播及影响 - 维普期刊 https://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7002935416

- 123do.co.jp https://123do.co.jp/kaisetsu/5%EF%BC%89%E6%BC%A2%E6%96%B9%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%EF%BC%88%E5%89%8D%E7%B7%A8%EF%BC%89/#:~:text=%E3%80%8C%E6%9D%8E%E6%9C%B1%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF,%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 漢方の歴史 - 日本東洋医学会 https://www.jsom.or.jp/universally/story/note/02/04.html

- 「漢方」の誕生! 室町~江戸時代の日本医学を支えたキーパーソン【漢方薬剤師が教える漢方のキホン】30 | サライ.jp https://serai.jp/health/1082457

- 金元四大家之李杲 - 北京中医药大学博物馆 https://bowuguan.bucm.edu.cn/kpzl/ysmt/33049.htm

- 朱震亨- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%B1%E9%9C%87%E4%BA%A8

- 金元四大家之朱震亨 - 北京中医药大学博物馆 https://bowuguan.bucm.edu.cn/kpzl/ysmt/33577.htm

- 『日本の漢方を築いた人々』 - 東亜医学協会『漢方の臨床』 https://aeam.jp/sentetu/

- 日 本 に お け る 鍼 灸 の 歴 史 -室町から江戸期にかけての受容と発展につい http://www.doho-acu-moxa.com/fssam/wp-content/uploads/2018/12/2010-v05_06.pdf

- 【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」講座vol.11 伝説の名医「曲直瀬道三」が強調した鍼灸の併用 https://www.shinq-school.com/article/column11/

- 京都府立医科大学附属図書館:古医書コレクション https://www.kpu-m.ac.jp/k/library/shozousiryou/digital-archive/collection.html

- 曲直瀬道三の察証弁治 - 関西大学学術リポジトリ https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/2020/files/KU-0400-20160401-26.pdf

- 【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」講座vol.10 日本初の医学校「啓迪院」を設立した曲直瀬道三 https://www.shinq-school.com/article/column10/

- 曲直瀬道三 まなせ どうさん - あきば伝統医学クリニック http://www.akibah.or.jp/smarts/index/45/

- [ブログ]第74回日本東洋医学会総会 その1 - 峯クリニック https://mineclinic.net/archives/1585

- 曲直瀬道三が日本医学「中興の祖」である理由 「医」で日本を制した戦国名医の功績 https://toyokeizai.net/articles/-/231880?display=b

- 麒麟がくる『望月東庵演:堺正章』のモデル?曲直瀬道三戦国医学の革命児 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OudpgvW-e0A

- 啓迪院(けいてきいん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%95%93%E8%BF%AA%E9%99%A2-1309261

- 1.江戸時代地方藩医の医学教育〜米沢藩の事例を中心に - 日本医史学会 http://jshm.or.jp/journal/62-1/62-1_rei-sympo_1.pdf

- 幼くして医療を重視した剣豪将軍!足利義輝の診脈心得について - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/950

- www.minato-rekishi.com https://www.minato-rekishi.com/museum/2019/09/R01-03.html#:~:text=%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E5%AE%B6%E3%81%AF%E3%80%81%E5%A4%A9%E6%AD%A32,%E5%A4%A9%E7%9A%87%E3%82%92%E8%A8%BA%E7%99%82%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 曲直瀬道三 立菴宛て書状 | 京都市中京区寺町通り|書画・掛け軸・古美術|満つ美 https://www.gallerymitsumi.jp/lineups/3256/

- 信長、秀吉を診察し、家康に医術を授けた名医 伝説の医師・曲直瀬道三とは何者だったのか - 東洋経済オンライン https://toyokeizai.net/articles/-/231846

- 啓迪集(けいてきしゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%95%93%E8%BF%AA%E9%9B%86-59060

- 曲直瀬玄朔(まなせ げんさく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E7%8E%84%E6%9C%94-1111580

- 曲直瀬玄朔 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E7%8E%84%E6%9C%94

- 史蹟と文化 - 京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/cmsfiles/contents/0000083/83714/No.06.pdf

- 京都市上京区役所:学問と医療の街・上京 https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012496.html

- 戦国時代の医療事情と、天下人にも認められた名医・曲直瀬道三殿について語ろうぞ!【前田利家戦国がたり】 - さんたつ by 散歩の達人 https://san-tatsu.jp/articles/307190/

- 丿貫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BF%E8%B2%AB

- 茶人列伝 第六回「わび茶人 善法と丿貫」:掲示板:寺子屋 素読ノ会 - Beach https://www.beach.jp/circleboard/ad25106/topic/1100099416054

- バテレン追放令 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%B3%E8%BF%BD%E6%94%BE%E4%BB%A4

- 『医学大辞典』執筆項目 - UMIN SQUAREサービス https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper03/igakujiten.html

- 古代中世日本の医学(奈良平安時代の医学,医疾令,典薬寮 - 医学の歴史 https://med-history.online/history-japan1.html

- 中国医学の導入と 模倣の時代 http://www.ch774.com/files/GameFiles/57d74844505cf07a886807882ffced71.pdf

- 啓迪集〈自筆本〉 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/231828

- 曲直瀬道三 著 〜 の在庫検索結果 / 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/list.php?mode=search&search_only_has_stock=1&search_word=%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89%20%E8%91%97

- 医史学研究 - 日本TCM研究所 http://www.japan-tcm.com/medical-history-research/

- 温故知新!日本最古の「カルテ」は安土桃山時代から | メディコム https://www.phchd.com/jp/medicom/park/tech/tech-karte

- 『玄朔道三配剤録』と『医学天正記』から見た曲直瀬玄朔一門の 患者とその時代 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/228867709.pdf

- 江戸時代の医学(後世派と古方派,貝原益軒と養生訓,医学館,小石川療養所) - 医学の歴史 https://med-history.online/history-japan2.html

- 戦国時代のスーパードクター「曲直瀬道三」のお墓 http://annai.demachi.jp/uno/page090.html