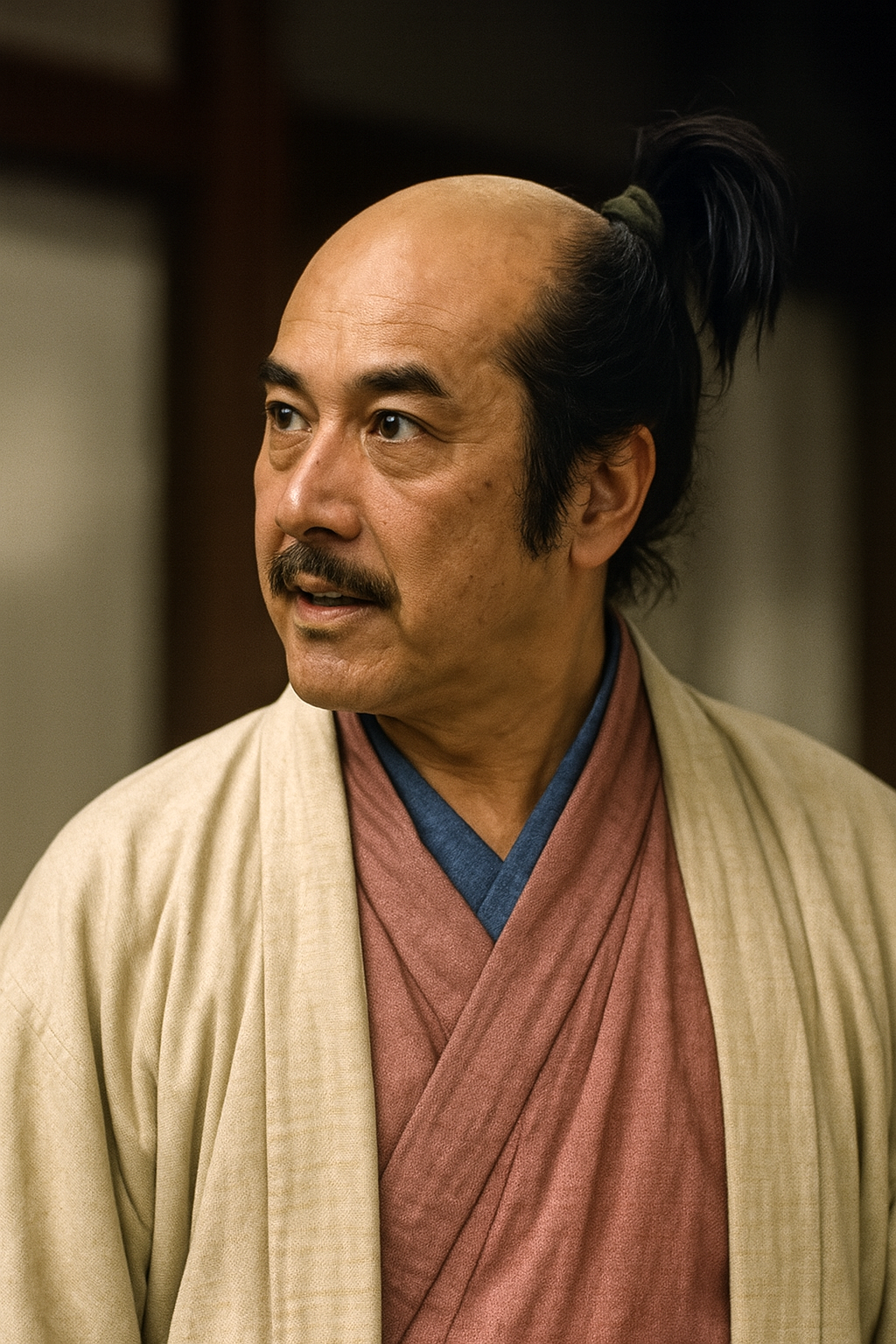

木造具政

木造具政は北畠晴具三男。木造家を継ぎ、織田信長の伊勢侵攻時に実兄を裏切り織田方に帰順。小牧・長久手の戦いでは戸木城で奮戦。

戦国武将・木造具政の生涯 ― 北畠家との相克、織田家への帰順、そして一族存続への道

序章:伊勢の名門・北畠氏と分家木造氏の相克

戦国時代の日本列島が群雄割拠の様相を呈する中、伊勢国(現在の三重県)において公家大名としての威勢を誇った一族がいた。村上源氏の流れを汲む北畠氏である。南北朝時代に南朝方として活躍して以来、伊勢国司の職を世襲し、南伊勢を中心に一大勢力を築き上げた名門であった 1 。その輝かしい歴史の陰で、宗家との間に複雑な緊張関係を抱え続けた有力な分家が存在した。伊勢国一志郡木造庄を本拠とした木造氏である。本報告書が主題とする木造具政の生涯を理解するためには、まずこの北畠宗家と木造分家の間に横たわる、百数十年に及ぶ相克の歴史を紐解く必要がある。

木造家の祖は、初代伊勢国司・北畠顕能の三男・顕俊に遡る 3 。木造氏は単なる庶流にとどまらず、「木造御所」と称され、室町幕府や朝廷から宗家と同格の待遇を受けることもあるなど、極めて独立性の高い存在であった 5 。この独立志向は、時に宗家との深刻な対立を引き起こした。応永22年(1415年)、木造家当主・俊康が、反幕府の兵を挙げた宗家の北畠満雅に同調せず幕府方についたため、満雅によって居城の木造城を攻め落とされるという事件が発生する 3 。これは、木造家が宗家とは一線を画す独自の政治判断を行っていたことを示す初期の明確な事例である。

この亀裂は時代が下るにつれてさらに深まる。明応6年(1497年)には、時の国司・北畠具方の弟である師茂を木造政宗が擁立し、宗家と干戈を交える大規模な内乱、いわゆる「兄弟合戦」へと発展した 7 。この内乱は、家臣間の対立に端を発しつつも、その根底には木造家の強い自立性と宗家への反目が存在したことを物語っている。

木造具政が歴史の表舞台に登場する永禄年間、両家の関係は一見すると平穏であった。具政自身が宗家当主・北畠晴具の子として生まれ、木造家へ養子に入ったという事実が、その融和を象徴しているかのように見える。しかし、その水面下では、宗家からの独立と自己の勢力保持という、木造家が150年以上にわたって抱き続けてきた政治的志向が脈々と受け継がれており、それは外部から巨大な圧力がかかった時に、再び顕在化する運命にあった。具政が下すことになる実兄・北畠具教への反旗という決断は、決して個人的な感情や一時の判断による突発的な裏切り行為ではない。それは、この長く根深い歴史的・構造的な緊張関係の延長線上に位置づけられる、必然の帰結だったのである。

表1:木造具政 略年表

|

年代 |

出来事 |

|

享禄3年(1530年) |

伊勢国司・北畠晴具の三男として誕生 8 。 |

|

天文9年(1540年)頃 |

木造具康の死去に伴い、その養子となり木造家の家督を継承 4 。 |

|

天文13年(1544年) |

従五位下・侍従に叙任される 9 。 |

|

天文22年(1553年) |

左近衛中将に昇進 9 。 |

|

天文23年(1554年) |

従四位下に叙される 9 。戸木城(へきじょう)を築き、隠居所とする(戸木御所) 4 。 |

|

永禄12年(1569年) |

織田信長の伊勢侵攻に際し、実兄・北畠具教に背き、織田方に帰順。大河内城攻めの先鋒を務める 3 。 |

|

天正12年(1584年) |

小牧・長久手の戦いにおいて、主君・織田信雄方として戸木城に籠城。蒲生氏郷の軍勢と約半年にわたり奮戦する 11 。 |

|

天正12年(1584年)11月 |

信雄と羽柴秀吉の和睦成立に伴い、戸木城を明け渡し退去 9 。 |

|

没年 |

不詳。戸木城退去後の確かな足跡は史料で確認できない 8 。 |

第一章:木造具政の出自と家督継承

木造具政は、享禄3年(1530年)、伊勢国司として南勢に威を振るった北畠晴具の三男として生を受けた 8 。長兄には、後に塚原卜伝より剣の奥義「一の太刀」を伝授されたと伝わる剣豪国司・北畠具教がいる 14 。名門・北畠宗家に生まれた具政であったが、その運命は父・晴具の命により大きく転換する。北畠一門の中でも庶流筆頭と目され、独立性の高い強力な勢力であった木造家の当主・木造具康が死去すると、その後継者として具政が養子に送られたのである 5 。これは、宗家が常にその動向を注視せざるを得なかった木造家を、自らの血を引く者を当主とすることで直接管理下に置こうとする、戦国時代によく見られた政治的深謀であった。

木造家の当主となった具政は、武将としてだけでなく、公家社会においてもその地位を確立していく。天文13年(1544年)に従五位下・侍従に叙任されたのを皮切りに昇進を重ね、天文23年(1554年)には従四位下・左近衛中将という高位にまで達している 8 。これは、彼が北畠一門として、また木造御所の当主として、中央からも一目置かれる存在であったことを示している。さらに、養子である具政の家中における立場を磐石なものとするためか、先代当主・木造俊茂の娘を正室として迎えている 18 。彼女との間には、後に木造家の家督を継ぐことになる嫡男・長政、そして織田信雄の継室となり、その血脈を後世に繋ぐことになる娘らが生まれた 8 。

具政が置かれた立場は、極めて複雑で緊張をはらむものであった。彼は、宗家から見れば、強力な分家を内側から制御するための「監視役」であり、その血の繋がりこそが彼の存在意義であった。一方で、木造家の家臣や領民から見れば、自分たちの利益を代表し、時には宗家と対峙してでも家の安泰を守るべき「当主」であった。この「宗家の血を引く者」と「分家の長」という二つの相反する役割を同時に背負わされた構造的矛盾は、平時においては潜在的なものに留まっていた。しかし、ひとたび伊勢国全体を揺るがすような大きな動乱が起きた時、この矛盾は具政に深刻なジレンマを突きつけ、彼のその後の人生を決定づける重大な決断を迫ることになる。彼の選択は、この二重のアイデンティティのうち、どちらを優先するかという苦渋の選択の結果だったのである。

表2:北畠・木造氏 関係略系図

Mermaidによる関係図

第二章:激動の伊勢と具政の決断 ― 兄への反旗

永禄11年(1568年)に足利義昭を奉じて上洛を果たした織田信長は、天下布武の次なる一手として、伊勢国平定へと乗り出す。そして永禄12年(1569年)8月、信長自らが率いる数万の大軍が、北畠氏の領国へと雪崩れ込んだ 16 。この未曽有の国難は、木造具政に生涯最大の決断を迫るものであった。

織田軍の伊勢侵攻における先鋒は、猛将として名高い滝川一益であった。一益は武力による制圧と並行して、巧みな調略を仕掛ける。その標的となったのが、北畠一門の中核でありながら宗家と歴史的な対立を抱える木造家であった。一益は、具政の重臣である柘植三郎左衛門保重と、木造家の一門で源浄院の僧侶であった主玄(後の滝川雄利)に接触し、主君である具政を織田方へ寝返らせるよう執拗に説得させた 3 。

この外部からの調略と、内部の家臣団からの突き上げという、内外双方からの圧力は、具政の心を大きく揺さぶった。宗家との積年の確執、そして『勢州軍記』が「ほんの少しの不満」と記す個人的な感情も相まって、ついに具政は実兄・具教に背き、天下の趨勢を握りつつある織田信長に与するという、重大な決断を下す 18 。この決断は、単なる権力闘争ではなく、家臣団全体を巻き込んだ血を伴う深刻な選択であった。具政の寝返りに激怒した兄・具教は、報復として、木造家から人質として預かっていた柘植保重の9歳になる娘を捕らえ、木造城の対岸である雲出川のほとりで磔にするという惨たらしい処刑を断行する 4 。この悲劇は、具政の謀反がもはや後戻りのできない、一線を越えたものであることを内外に知らしめる象徴的な出来事となった。

もはや退路を断たれた具政は、織田方として完全に組み込まれていく。彼は自らの居城である木造城に信長本隊を迎え入れ、北畠宗家が籠城する大河内城への道案内役を務めた 4 。そして、大河内城攻めにおいては、織田軍の先鋒となって、昨日までの主君であり実兄でもある具教の軍勢に刃を向けたのである 3 。

約1ヶ月にわたる攻防の末、大河内城は開城する。その和睦の条件は、信長の次男・茶筅丸(後の織田信雄)を、具教の嫡男・具房の養子とし、北畠家の家督を継がせるという、事実上の乗っ取りであった 16 。この結果、具政は自らの行動によって旧主・北畠家を滅亡の淵に追いやった一方で、新たな伊勢の支配者となった織田信雄の家老という、新体制下での確固たる地位を確保することに成功した。彼の決断は、一族の存亡を賭けた、非情なまでの現実主義の産物だったのである。

第三章:織田信雄の重臣として ― 小牧・長久手の戦い

天正10年(1582年)、本能寺の変によって織田信長が非業の死を遂げると、織田家の天下は瓦解し、再び群雄割拠の時代が訪れる。この激動の中、木造具政は一貫して信長の次男であり、北畠家を継いだ旧主・織田信雄に仕え続けた 9 。そして、天正12年(1584年)に勃発した小牧・長久手の戦いは、具政の武将としての真価が問われる最大の試練の場となった。

羽柴秀吉と織田信雄・徳川家康連合軍が激突したこの戦役において、伊勢は主要な戦線の一つとなった。具政は息子・長政と共に、かつて自らが築いた隠居城である戸木城(戸木御所)に立て籠もり、秀吉軍の侵攻を食い止める任を負う 10 。彼らの前に立ちはだかったのは、秀吉麾下の猛将として知られる蒲生氏郷が率いる大軍であった 12 。木造勢の兵力は約1千。対する蒲生軍は2万ともいわれ、その戦力差は歴然としていた 31 。

しかし、具政はこの絶望的な状況下で、卓越した指揮能力を発揮する。彼は堅固な戸木城を巧みに活用し、時には夜襲を仕掛けるなど、変幻自在の戦術で抵抗を続けた 31 。その奮戦ぶりは凄まじく、当代一流の将である蒲生氏郷の猛攻を、実に半年近くにもわたって凌ぎきったのである 11 。この戸木城での籠城戦は、木造具政が単なる時流を読んだだけの謀略家ではなく、優れた戦術眼と統率力を兼ね備えた、有能な軍事指揮官であったことを何よりも雄弁に物語っている。

戦いの結末は、しかし、戦場ではなく政略によってもたらされた。戦況の膠着と秀吉の巧みな外交戦略の前に、具政の主君である織田信雄が、同盟者である家康に無断で秀吉と単独講和を結んでしまったのである 11 。これにより、具政は戦うべき大義名分を完全に失った。軍事的には決して敗れていなかったにもかかわらず、彼は主君の命に従い、堅守し続けた戸木城を明け渡し、静かに退去せざるを得なかった 9 。この一戦は、彼の武将としての名誉を証明すると同時に、戦国乱世における一武将の運命が、いかに上位の政治力学に翻弄されるかを象徴する戦いでもあった。

第四章:戸木城退去後の動向と木造家の行方

小牧・長久手の戦いが終結し、戸木城を退去した後の木造具政本人の足取りは、確かな史料の上では判然としない 9 。没年も不詳であり 8 、彼はあたかもその歴史的役割を終えたかのように、静かに表舞台から姿を消す。しかし、彼が切り開いた道は、息子の木造長政によって引き継がれ、木造家の物語は新たな局面を迎えることになる。

主君・織田信雄が豊臣秀吉によって改易されると、長政は信雄の甥であり、織田家の正統な後継者と目されていた織田秀信(三法師)に家老として仕えることとなった。その知行は美濃国において2万5千石にも及び、大名級の待遇を得ている 5 。これは、父・具政の決断と武功が、織田家中で確固たる地位を築く礎となったことを示している。

慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、長政は主君・秀信に徳川家康率いる東軍に与するよう強く進言するが、容れられない 6 。秀信が西軍に与したため、長政もまた、岐阜城を拠点に東軍と戦う運命を強いられる。岐阜城攻防戦において、長政は織田軍の大将として東軍の福島正則や池田輝政の軍勢を相手に奮戦するが、衆寡敵せず、城は落城し降伏した 6 。

敗軍の将となった長政は、本来であれば主家を失い浪々の身となるところであった。しかし、敵将であった福島正則は、戦場で相対した長政の武勇と器量を高く評価し、1万9千石という破格の待遇で自らの家臣として召し抱えたのである 6 。この事実は、木造家の武将としての能力が、敵味方の別を超えて認められていたことの証左である。その後、福島家が改易となると、長政の子孫は肥後熊本藩の加藤家に、さらに加藤家が改易された後はそのまま細川家に仕え、木造家の家名は幕藩体制下で確かに存続していった 6 。

一方で、具政の娘は織田信雄の継室となり、後に上野国小幡藩主となる織田信良を産んでいる 12 。この血筋は女系を経て、遠く後世へと繋がっていくことになる 6 。

ここで注意すべきは、『勢州軍記』などの軍記物において、父・具政と子・長政の事績がしばしば混同されて記述されている点である 19 。しかし、より信頼性の高い史料を比較検討すれば、旧主・北畠家と決別し、織田体制の中に木造家の新たな活路を見出すという「破壊と再構築」の役割を担ったのが父・具政であり、その基盤の上で、主君を変えながらも武功によって家名を「維持し存続」させる役割を果たしたのが子・長政であったという、父子の見事な役割分担が浮かび上がってくる。具政の非情な決断が、結果として息子・長政という有能な人材が活躍する土壌を残し、一族の存続に繋がったのである。

終章:木造具政の歴史的評価 ― 裏切りか、生存戦略か

木造具政の生涯を総括する時、我々は単純な善悪二元論では到底捉えきれない、複雑な人物像に直面する。彼の行動は、どの立場から光を当てるかによって、その評価が180度反転する。北畠宗家の視点に立てば、彼は実兄を裏切り、伊勢国司という名門を滅亡へと導いた紛れもない「裏切り者」である。しかし、木造家とその家臣団の視点に立てば、彼は滅びゆく旧勢力を見限り、新興の中央権力である織田信長と結ぶことで、一族を滅亡の淵から救い出し、江戸時代までの存続の道筋をつけた「功労者」となる 34 。

彼の決断の根底にあるのは、情や旧来の「義理」といった観念よりも、自らが率いる一族郎党の「生存」という、極めて現実的な利益を優先する戦国武将らしいリアリズム(現実主義)である。そして、その決断が単なる日和見主義ではなかったことは、小牧・長久手の戦いにおける戸木城での奮戦が証明している 31 。彼は、優れた軍事的能力を備えた指揮官であり、忠誠を誓った新たな主君のためには、命を賭して戦うことも厭わない武人であった。

木造具政の生涯は、中世以来の国司体制という古い権威が崩壊し、織田信長による新たな天下統一事業という巨大な地殻変動が起こる中で、地方の有力豪族がいかにして生き残りを図ったかを示す、一つの典型的な事例と位置づけることができる。彼の物語は、「個人の倫理」と「集団(家)の論理」が激しく衝突する、戦国という時代の縮図そのものである。

現代的な道徳観をもって、兄を裏切った彼の行為を断罪することは容易い。しかし、一族郎党数百、数千の命運をその双肩に背負うリーダーの選択として見た時、それは極めて合理的、かつ成功を収めた「生存戦略」であったこともまた事実である。彼のあの日の決断がなければ、木造家もまた、兄・北畠具教と共に歴史の闇に消えていた可能性は極めて高い。したがって、木造具政という人物を評価する際には、「裏切り者か否か」という二者択一の問いを立てるのではなく、「彼の選択が、彼が背負っていた集団にとって、最終的にどのような結果をもたらしたか」という視点が不可欠である。その相克と苦悩、そして非情な決断こそが、木造具政という武将の歴史における深みと、我々を惹きつけてやまない魅力の源泉なのである。

引用文献

- 北畠(きたばたけ)家 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/tetuya/REKISI/taiheiki/jiten/ki2.html

- 北畠家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%AE%B6

- 木造城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/kotsukuri.j/kotsukuri.j.html

- 久居城下案内人会 - ZTV https://www.zd.ztv.ne.jp/vy6h542c/03midokoro4kotukurisi.html

- 木造氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E9%80%A0%E6%B0%8F

- 木造氏とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%A8%E9%80%A0%E6%B0%8F

- 北畠氏揺るがす兄弟合戦-分家・木造氏との対立絡み - 三重の文化 https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/hakken/detail200.html

- 木造具政- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%A8%E9%80%A0%E5%85%B7%E6%94%BF

- 木造具政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E9%80%A0%E5%85%B7%E6%94%BF

- 【C-ME036】戸木城跡 - 系図 https://www.his-trip.info/siseki/entry519.html

- 小牧・長久手の戦いは“徳川家康の勝利”と言い切れない理由 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/10471?p=1

- 木造具政とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%A8%E9%80%A0%E5%85%B7%E6%94%BF

- 小牧長久手の戦い https://www.his-trip.info/komakinagakute-battle/

- 北畠具教 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%85%B7%E6%95%99

- 北畠晴具- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%8C%97%E7%95%A0%E6%99%B4%E5%85%B7

- 北畠具教-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73543/

- 大河内城の戦いと城跡 | いいなん.net http://iinan.net/id/id/id-5/

- 戦国期の北畠氏の一門 http://www.amigo2.ne.jp/~fuchisai/home/ichimon.htm

- 木造長政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E9%80%A0%E9%95%B7%E6%94%BF

- 大河内城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E5%86%85%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 柘植保重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%98%E6%A4%8D%E4%BF%9D%E9%87%8D

- 滝川一益の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46490/

- 東海道の昔の話(133) https://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/bungei/aichikogan/tokaido135.htm

- 『勢州軍記』読もうぜ! - 木造謀判の事 https://ncode.syosetu.com/n6314ey/26/

- 伽婢子卷之七 菅谷(すげのや)九右衞門 - Blog鬼火~日々の迷走 https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2021/07/post-609a65.html

- 具教卿つれづれ http://www.amigo2.ne.jp/~fuchisai/home/kensyou1.htm

- 織田信雄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%9B%84

- 戸木城の見所と写真・100人城主の評価(三重県津市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/688/

- 木造氏の戸本篭城合戦 - 津市 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1573120635364/simple/hisai350mapheki.pdf

- 小牧・長久手の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%89%A7%E3%83%BB%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 秀吉VS.家康 小牧・長久手の戦いを知る 第3回 織田・徳川連合軍の城・砦②(長島城と伊勢の城を中心に) - 城びと https://shirobito.jp/article/1504

- 岐阜城の戦い古戦場:岐阜県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/gihujo/

- 木造長政とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%A8%E9%80%A0%E9%95%B7%E6%94%BF

- 木造氏 - Wikipedia https://www.wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php?title=%E6%9C%A8%E9%80%A0%E6%B0%8F

- 北畠一族 http://www.amigo2.ne.jp/~fuchisai/home/kensyou2.htm