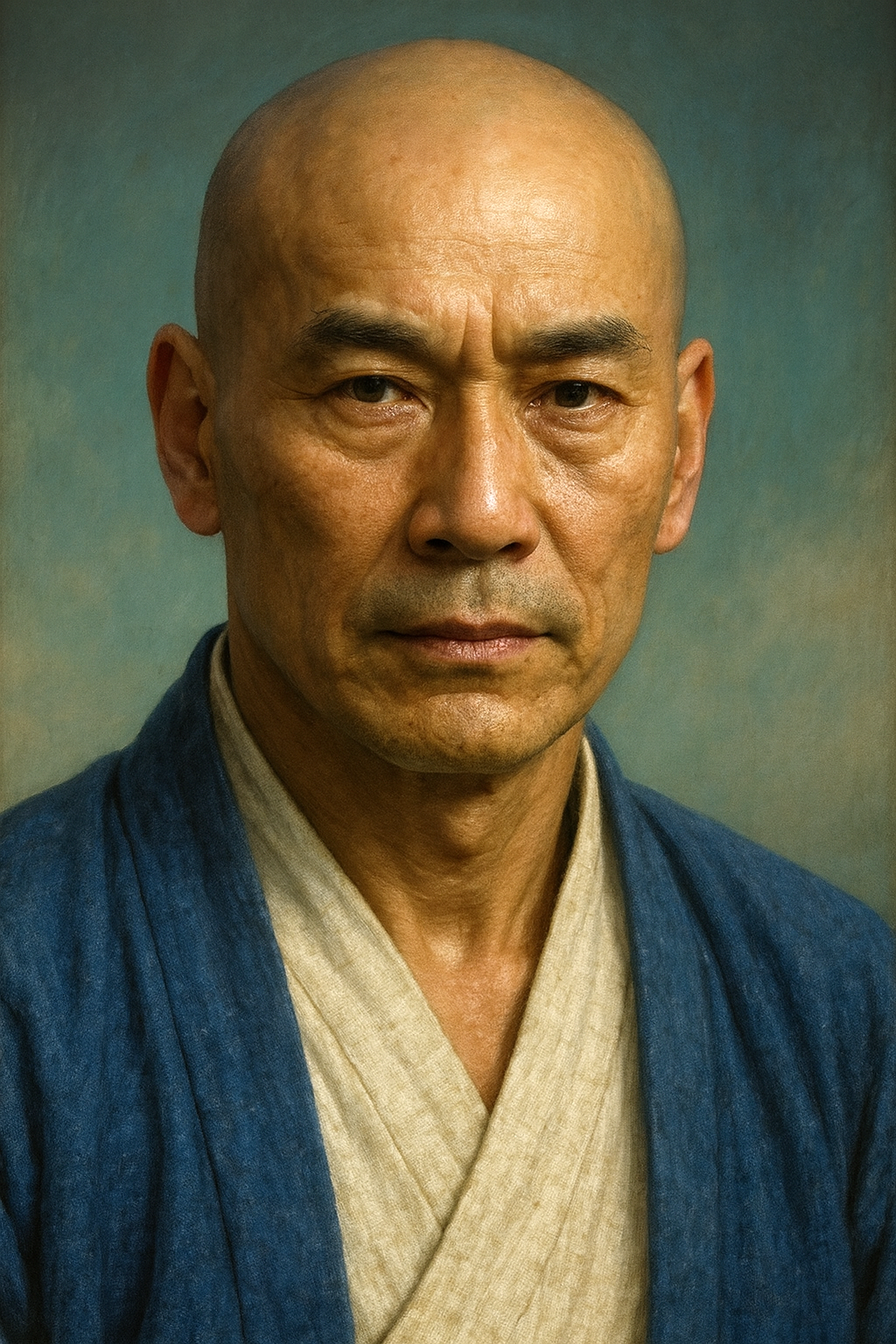

松岡寺善従

松岡寺善従は加賀一向一揆の住持とされるが、史料では蓮如の子・蓮綱と蓮慶が指導。彼らは本願寺内部の権力闘争「享禄の錯乱」で滅ぼされた。善従は複数の高僧の逸話が融合した伝承上の人物と推測される。

戦国期の加賀における松岡寺善従の謎:史実と伝承の探求

序論:松岡寺善従という人物をめぐる謎

戦国時代の加賀国にその名を刻んだとされる人物、「松岡寺善従」についての詳細な調査依頼を受け、ここにその成果を報告いたします。ご依頼主からは、この人物が「1517年から1590年頃にかけて加賀で活躍した一向宗の住持であり、布教活動と並行して、大名の要請に応じて一軍を率いて合戦に参加した」という概要が示されました。この情報は、加賀一向一揆の歴史における重要な時期と重なり、一見して高い整合性を持つように見受けられます。

しかしながら、現存する信頼性の高い史料を網羅的に調査した結果、加賀国能美郡波佐谷に存在した松岡寺の住持として、「善従」という名の人物を直接的に特定することはできませんでした 1 。松岡寺の歴史を主導したのは、本願寺第八世宗主である蓮如の三男・蓮綱(れんこう)と、その子・蓮慶(れんけい)であることが複数の記録から明らかになっています 2 。一方で、「善従」という法名を持つ僧侶に関する逸話は、蓮如の高名な弟子や、他の地域の熱心な門徒として、いくつかの史料に散見されることも事実です 5 。

この史料上の乖離こそが、本調査における核心的な謎となります。したがって、本報告書では、単に「善従」という名前の痕跡を追うだけでなく、まず「加賀松岡寺」という寺院そのものの確かな歴史、特にその指導者であった蓮綱・蓮慶父子の栄光と悲劇の生涯を徹底的に解明いたします。その上で、史料上に登場する複数の「善従」に関する記録を比較分析し、ご依頼の人物像が、歴史の潮流の中でどのように形成された可能性があるのか、その実態に多角的な視点から迫ることを目的とします。

この謎を解き明かす鍵は、一個人の伝記的情報に留まりません。むしろ、彼が生きた時代の激しい政治的・宗教的力学、すなわち「享禄の錯乱」と呼ばれる本願寺教団内部の深刻な権力闘争と、「百姓の持ちたる国」と称された加賀国の特殊な統治体制という、より大きな歴史的文脈の中にこそ見出されると考えられます。本報告書は、この視座に立ち、史実と伝承を丹念に紐解いてまいります。

第一章:加賀松岡寺の創建と発展 ―「百姓の持ちたる国」の拠点として

蓮如の北陸布教と「一家衆」支配体制

加賀松岡寺の歴史は、本願寺中興の祖と称される第八世宗主・蓮如(1415-1499)の北陸地方における布教活動と密接に結びついています。蓮如は文明3年(1471年)に越前国吉崎(現在の福井県あわら市)に坊舎を建立し、そこを拠点として精力的な教化活動を展開しました 8 。平易な言葉で書かれた彼の「御文(御文章)」は、武士から農民に至るまで幅広い階層の人々の心をとらえ、北陸における浄土真宗の教えは爆発的に広まっていきました 8 。

この教団の急拡大に伴い、蓮如は自らの子息たちを各地の重要拠点に配置し、門徒を統率させる「一家衆」という支配体制を構築しました。これは、親鸞以来の血脈を権威の源泉とし、広大な門徒組織を効果的に管理するための戦略でした。加賀国においては、三男の蓮綱が松岡寺、四男の蓮誓が山田光教寺、七男の蓮悟が二俣本泉寺の住持となり、それぞれが地域教団の指導者としての役割を担いました 3 。

蓮綱による松岡寺の創建と寺号

松岡寺の直接的な起源は、この蓮如の三男・蓮綱(1450-1531)に遡ります。蓮綱は当初、兄である蓮乗に招かれて加賀国能美郡池ノ城(現在の石川県小松市池城町)に草庵を構えたのが始まりと伝えられています 1 。その後、能美郡松岡(同市松岡町)へ移転し、最終的に文明10年(1478年)頃、能美郡波佐谷(はさだに、同市波佐谷町)に拠点を移しました 2 。この波佐谷の坊舎は、当時「波佐谷坊」あるいは「能美御坊」と称され、地域の信仰の中心地として発展していきます 1 。

そして永正14年(1517年)、この坊舎は正式に「松岡寺」という寺号を公称するようになります 1 。ご依頼主が提示された活動開始年とこの年が一致する点は、松岡寺の歴史を考える上で非常に興味深い符合と言えます。

加賀一向一揆の中核「賀州三ヶ寺」

蓮如の布教によって強大な組織力を得た加賀の門徒たちは、やがて地域の政治勢力と衝突します。長享2年(1488年)、門徒たちは国人や農民と共に大規模な一揆(惣国一揆)を起こし、加賀の守護大名であった富樫政親を攻め滅ぼしました 3 。この「長享の一揆」以降、加賀国は本願寺門徒が実質的に統治する「百姓の持ちたる国」と呼ばれる、日本史上でも類を見ない自治共同体へと変貌を遂げます 15 。

この約100年間にわたる門徒支配において、蓮綱が率いる松岡寺は、蓮悟の本泉寺、蓮誓の光教寺と共に「賀州三ヶ寺(加州三ヶ寺)」と称され、加賀一向一揆を指導する最高の権威と権力を持つ中核的な存在となりました 3 。彼らは単なる宗教指導者ではなく、加賀国全体の統治を担う政治的・軍事的な指導者でもあったのです。

この事実は、松岡寺の立地からも裏付けられます。波佐谷という山間部に寺院が置かれたことは、平時の宗教活動だけでなく、有事の際の軍事拠点としての機能を併せ持っていたことを強く示唆しています。実際に、松岡寺跡とされる丘陵地帯は「波佐谷城跡」とも考えられており、「寺院=城砦」という性格を持っていたことは明らかです 19 。したがって、「住持が軍を率いて合戦に参加した」という伝承は、特定の人物の個人的な武勇伝としてではなく、松岡寺という組織そのものが持っていた構造的特徴の反映として理解することが、より歴史的実態に近い解釈と言えるでしょう。

第二章:蓮綱と蓮慶 ― 松岡寺を率いた蓮如の血脈

「松岡寺善従」の謎を解くためには、まず史料によってその存在が確かな、松岡寺を実際に率いた指導者たちの実像を明らかにすることが不可欠です。それが、蓮如の血を引く蓮綱と蓮慶の父子です。

初代住持・蓮綱(1450-1531)

松岡寺の初代住持である蓮綱は、宝徳2年(1450年)、本願寺第八世蓮如の三男として誕生しました。母は室町幕府の有力者であった伊勢貞房の娘・如了とされています 4 。諱は兼祐(かねすけ)、初名は玄寿、後に蓮康と改めました 4 。

彼は、父・蓮如が推し進めた北陸布教戦略の重要な一翼を担う存在でした。加賀国能美郡に入り、現地の門徒を統率する指導者として着実に地歩を固め、松岡寺を「賀州三ヶ寺」の一角を占める大寺院へと発展させました 3 。彼の82年にわたる生涯は、加賀一向一揆が誕生し、守護を打倒して「百姓の持ちたる国」を築き上げ、その最盛期を迎えるまでの歴史と完全に重なります。彼はまさに、加賀における本願寺勢力の栄光を体現した人物でした。

二代住持・蓮慶(生年不詳-1531)

蓮慶は、蓮綱の子として生まれ、父の跡を継いで松岡寺の第二代住持となりました 1 。彼の活動に関する詳細な記録は乏しいものの、父・蓮綱と共に松岡寺を運営し、賀州三ヶ寺の重鎮として加賀教団内で重要な地位を占めていたことは間違いありません。彼の存在は、松岡寺の権威と指導力が、蓮如の血脈を基盤として世襲によって継承されていたことを明確に示しています。しかし、その運命は父と共に、教団内部の抗争によって悲劇的な結末を迎えることになります。

松岡寺・蓮綱法脈系図

蓮如から始まり、加賀松岡寺の創建、享禄の錯乱における悲劇、そして後の能登での再興に至るまでの血縁と法縁の関係を整理するため、以下に系図を示します。この図は、一族の運命がいかに時代の奔流に翻弄されたかを視覚的に示しています。

|

世代 |

名前(俗名・法名) |

続柄・関係 |

主要な事績と末路 |

典拠 |

|

祖 |

蓮如 |

本願寺第8世 |

北陸布教を成功させ、加賀一向一揆の礎を築く。 |

8 |

|

父 |

蓮綱 (兼祐) |

蓮如の三男、松岡寺初代 |

加賀松岡寺を創建し、賀州三ヶ寺の一角として権勢を誇る。享禄の錯乱で捕縛され、幽閉先で死去(享年82)。 |

4 |

|

本人 |

蓮慶 |

蓮綱の子、松岡寺二代 |

父と共に松岡寺を指導。享禄の錯乱で捕縛され、処刑または自害(享年49)。 |

4 |

|

子 |

実慶 |

蓮慶の子 |

享禄の錯乱で父・蓮慶と共に処刑または自害(享年29)。 |

4 |

|

孫 |

顕慶 |

実慶の子 |

錯乱時、幼少のため難を逃れ、能登へ亡命。 |

3 |

|

曾孫 |

慶栄 |

顕慶の子 |

江戸時代初期、能登国松波にて松岡寺の再興を許される。 |

19 |

この系図が示す通り、享禄4年(1531年)という年に、蓮綱、蓮慶、実慶の三代が同時に命を落とすという凄惨な悲劇が松岡寺を襲いました。この中で唯一生き延びた幼い顕慶の存在が、後に能登の地で松岡寺が再興されるための、文字通り唯一の命綱となったのです。

第三章:享禄の錯乱 ― 加賀一向一揆、内紛の悲劇

加賀国を支配し、絶大な権勢を誇った松岡寺が、なぜ突如として滅亡の淵に追いやられたのか。その原因は、外部の敵ではなく、本願寺教団内部で発生した深刻な対立、すなわち「享禄の錯乱(大小一揆)」にありました。

対立の構造:本願寺中央集権化と地方の自立性

大永5年(1525年)、本願寺第九世の実如が亡くなると、その曾孫である証如がわずか10歳で第十世宗主の座を継承しました 20 。幼い法主の後見人として教団の実権を掌握したのが、蓮如の十一男であり、証如の外祖父でもあった蓮淳(れんじゅん)です 20 。

蓮淳は、蓮如以来の緩やかな連合体であった本願寺教団のあり方を改め、法主を絶対的な頂点とする中央集権的な支配体制を確立しようと目指しました 22 。しかし、この方針は、加賀国で半ば独立した領主(大名)のように振る舞い、大きな自治権を享受していた賀州三ヶ寺(松岡寺・本泉寺・光教寺)にとって、自らの権益を脅かすものでした。本願寺中央の統制強化に反発したこの加賀の在地勢力は「小一揆(しょういっき)」と呼ばれ、蓮淳ら本願寺中央派の「大一揆(だいいっき)」と鋭く対立するようになります 3 。

大小一揆の勃発と戦闘経過

蓮淳は、かつて越前守護・朝倉氏との戦いに敗れて加賀に亡命していた藤島の超勝寺や和田の本覚寺といった寺院を味方に引き入れ、大一揆派を組織しました 3 。そして享禄4年(1531年)閏5月、ついに両派の間で大規模な武力衝突が勃発します 20 。

戦いの序盤は、在地に深く根を張る小一揆方が優勢に進め、大一揆方を白山麓へと追い込みました 20 。しかし、本願寺法主・証如の名において、大一揆を正式に支援する声明が出されると、戦局は一変します 20 。本願寺という最高の権威を後ろ盾に得た大一揆方は猛烈な反撃に転じ、同年閏5月23日には、小一揆の中心人物であった本泉寺の蓮悟らが籠る石川郡清沢の願得寺を焼き討ちにしました 20 。蓮悟らは加賀を追われ、能登の守護・畠山氏のもとへと亡命を余儀なくされます 20 。

松岡寺の滅亡と蓮綱一族の最期

この内乱の過程で、松岡寺の蓮綱と蓮慶の父子もまた、大一揆方に捕らえられました 20 。蓮綱は加賀山内(現在の白山市鳥越地区周辺と推定される)に連行されて幽閉の身となり、同年10月、失意のうちに82年の生涯を閉じました 4 。

さらにその翌月の11月18日、息子の蓮慶(当時49歳)と、その子である実慶(当時29歳)も、逃亡を企てたという廉で処刑、あるいは自害させられたと伝えられています 4 。こうして、蓮如の血を引く松岡寺の法脈は、三代にわたって一挙に断絶させられたのです。

この享禄の錯乱によって、加賀一向一揆の中核であった賀州三ヶ寺は完全に壊滅・没落しました 17 。その結果、加賀国は本願寺の直接統治下に組み込まれ、中央集権化が一気に進むことになりました 11 。

この事件の最も衝撃的な側面は、本願寺が、教団の発展に絶大な功績のあった蓮如の実子である蓮綱とその一族を、権力闘争の末に容赦なく粛清したという事実にあります。これは、当時の本願寺がもはや純粋な宗教団体ではなく、目的のためには血縁すら切り捨てる、戦国大名と同様の冷徹な政治集団へと変質していたことを物語っています。慈悲や法縁といった宗教的価値観よりも、組織の政治的論理が優先されたこの非情な結末を理解することなくして、松岡寺の悲劇の本質に迫ることはできません。

第四章:「善従」という名の人物たち ― 史料に見る複数の可能性

加賀松岡寺の住持として「善従」の名が確認できない以上、ご依頼の人物像がどのようにして形成されたのかを考察するためには、史料に登場する他の「善従」という名の人物たちに目を向ける必要があります。彼らの逸話が、後世に松岡寺の歴史と結びつけられた可能性が考えられます。

可能性1:蓮如の弟子・道西房善従

史料には、蓮如の弟子として「道西房善従(どうさいぼうぜんじゅう)」という人物が登場します。彼は元々「弥七」という名でしたが、50歳を超えてから蓮如に深く帰依し、弟子となって善従と名を改めたとされています 5 。蓮如がまだ35歳の頃のことであり、年長の弟子として蓮如を支えた人物であったことが窺えます。蓮如との直接的な師弟関係にあった高名な僧として、その名が後世に記憶されやすかったことは想像に難くありません。

可能性2:熱心な布教者としての「善従」

「善従」という名の僧侶にまつわる、非常に印象的な逸話も残されています。ある時、門徒が善従の道場を訪れると、善従はその人が履物を脱ぎ終わるのも待たずに、一心に念仏の教えを説き始めたといいます。いぶかしむ門徒に対し、善従は「人の命は、吐く息が吸う息を待たないほど儚いものです。もし履物を脱いでいる間に命が終わってしまったらどうするのですか。仏法を聞くことは、何よりも急がねばならないのです」と厳しく、しかし真摯に語ったと伝えられています 6 。

この逸話は、「善従」という名前を、特定の個人の事績としてではなく、「篤信で情熱的な布教者」という、ある種の理想的な僧侶像(キャラクター)と強く結びつけます。これは「軍を率いる」という武勇のイメージとは異なりますが、「布教活動を行う」という側面とは見事に合致しています。

可能性3:山科本願寺を勧めた近江の「善従」

蓮如の生涯における重要な転換点に関わった「善従」も存在します。比叡山延暦寺との対立(寛正の法難)や、吉崎御坊での門徒の過激化などにより、蓮如が新たな拠点を模索していた文明10年(1478年)、山城国山科の地を本願寺の新たな本拠地として勧めたのが、近江国金森に住む善従という門徒であったと伝えられています 7 。この進言が、後の巨大な寺内町・山科本願寺の創建に繋がったとすれば、彼は本願寺の歴史において非常に重要な役割を果たした人物と言えます。

これらの史料を総合的に分析すると、一つの仮説が浮かび上がります。「松岡寺善従」という人物像は、特定の史実の人物を指すのではなく、複数の歴史的要素が長い年月を経て、民衆の記憶の中で混淆・習合して生まれた、一種の集合的・伝承上の英雄像である可能性が極めて高いと考えられます。

具体的には、

- 加賀一向一揆の有力な軍事・宗教拠点であった**「松岡寺」という場所の記憶**。

- その指導者であった**「蓮綱・蓮慶」の史実**、特に「百姓の持ちたる国」を率いた軍事指導者としての一面。

- そして、蓮如の弟子や熱心な布教者として伝わる、 「善従」という名の複数の高名な僧の、篤信な布教者としての逸話 。

これら三つの要素が、後世の講談や地域の語り部によって、一人の理想的な人物像「松岡寺善従」としてまとめ上げられたのではないでしょうか。特に、享禄の錯乱で悲劇的な最期を遂げた蓮綱・蓮慶の名を直接語ることを憚り、より一般的で徳の高いイメージを持つ「善従」という名が、その功績の担い手として当てられた可能性も十分に考えられます。

第五章:松岡寺のその後と「善従」の謎に関する考察

享禄の錯乱によって壊滅的な打撃を受けた松岡寺ですが、その歴史は完全には途絶えませんでした。また、加賀一向一揆そのものも、その後数十年にわたり、戦国史に大きな影響を与え続けます。

能登における松岡寺の再興

享禄の錯乱の際、蓮綱・蓮慶・実慶の三代は命を落としましたが、実慶の子である顕慶(けんけい)はまだ幼かったために難を逃れ、乳母に連れられて能登国珠洲郡松波(現在の石川県珠洲市松波町)へと亡命しました 3 。この顕慶の存在が、松岡寺の未来を繋ぐことになります。

時代が下り、顕慶の子である慶栄(けいえい)の代になると、本願寺から正式に「松岡寺」の寺号を再び名乗ることを許され、能登の地で寺は再興されました 19 。これは江戸時代初期のことであり、加賀藩の許可を得てのことでした 27 。こうして、一度は加賀の地で滅びた松岡寺は、能登国でその法灯を現在に伝えているのです。

加賀一向一揆の終焉

賀州三ヶ寺が没落した後、加賀一向一揆は新たに建設された尾山御坊(金沢御坊、現在の金沢城址)を拠点として、なおも強大な勢力を維持しました 9 。彼らは越前の朝倉氏や越後の上杉謙信としのぎを削り、北陸の覇権をめぐる争いの中核を担い続けました 15 。

しかし、天下布武を掲げる織田信長の前に、その支配も終わりを迎えます。天正8年(1580年)、石山合戦で本願寺が信長に降伏すると、信長の部将である柴田勝家と佐久間盛政が率いる大軍が加賀に侵攻し、金沢御坊は激しい抵抗の末に陥落しました 9 。最後まで白山麓の鳥越城などで抵抗を続けた門徒たちも、天正10年(1582年)3月までには完全に鎮圧され、約100年続いた「百姓の持ちたる国」は、その歴史に幕を下ろしました 15 。

総合的考察:「松岡寺善従」の謎について

以上の調査結果を総合すると、ご依頼の「松岡寺善従」という特定の個人が、松岡寺の住持として1517年から1590年まで活躍したという記録は、現存する一次史料からは一切確認することができません。

本調査における最も蓋然性の高い結論として、この人物像は、 加賀松岡寺の初代住持・蓮綱と二代・蓮慶の史実 (特に1517年の寺号公称から1531年の滅亡までの活動)と、彼らが率いた 一向一揆の軍事指導者としての側面 が、後世に伝わる様々な**「善従」という名の高僧の逸話**と結びついて形成された、 歴史的伝承の産物 であると考えられます。

活動期間が「1590年頃まで」とされている点については、加賀一向一揆全体の終焉時期(1580-82年)と近いことから、松岡寺という一つの寺院の歴史と、加賀一向一揆全体の約100年間の歴史が、語り継がれる中で重ね合わされた結果生じた年代認識である可能性が強く示唆されます。

結論

本報告書は、「松岡寺善従」という一人の人物の探求を手がかりとして、戦国時代の加賀国で絶大な権勢を誇った加賀松岡寺の、栄光と悲劇に満ちた歴史を明らかにしました。本願寺中興の祖・蓮如の三男である蓮綱によって創建され、加賀一向一揆の中核を担った松岡寺は、その最盛期において、皮肉にも本願寺教団内部の熾烈な権力闘争「享禄の錯乱」によって、本願寺自身の手で滅ぼされるという運命を辿りました。その指導者であった蓮綱・蓮慶父子もまた、非業の死を遂げたのです。

ご依頼の「松岡寺善従」という人物は、この蓮綱・蓮慶の史実と、他の高名な僧「善従」の逸話が、人々の記憶の中で融合して生まれた、歴史的伝承の産物であると結論づけるのが最も妥当であると判断いたします。本調査は、一人の人物の探求が、いかにしてその時代の政治力学、社会構造、そして歴史的記憶がいかに形成されていくかという、より大きな問いを解き明かす鍵となりうるかを示す、好個の事例と言えるでしょう。

引用文献

- 松岡寺 - SHINDEN - 神殿大観 https://shinden.boo.jp/wiki/%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E5%AF%BA

- www.isitabi.com https://www.isitabi.com/noto/matutera.html#:~:text=%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%89%B5%E5%BB%BA%E3%81%AF,%E3%82%92%E6%94%B9%E7%A7%B0%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- Untitled - 小松大聖寺教区 https://komatsudaishoji-kyouku.net/wp-content/uploads/2020/12/number30.pdf

- 蓮綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E7%B6%B1

- 蓮如上人から最初の御文を受け取った金森の道西とはどんなお弟子か - 浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/rennyo/2017122842.html

- 花びらは散っても・・・ | 読むお坊さんのお話 https://www.hongwanji.or.jp/mioshie/story/000717.html

- 【五十六】 「蓮如上人の行実 その三」 ~山科本願寺 https://www.koshoji.or.jp/shiwa_56.html

- 蓮如上人 - 西念寺 http://www.sainenji.net/rennyo.htm

- 加賀一向一揆 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kagaikkoikki/

- 蓮如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E5%A6%82

- 越中一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 能登町: 松岡寺 - 石川県 https://www.isitabi.com/noto/matutera.html

- 小松市文化財保存活用地域計画 令和 7 年 6 月 https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/13/tiikikeikakujyosyoudai4syou0718.pdf

- 【高校日本史B】「各地の一揆」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12707/point-2/

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 加賀国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%9B%BD

- 富樫氏と一向一揆 - 金沢市 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/22/cyuotoshi03_ikkoikki.pdf

- 第5話 もしも「事件」が真逆なら?(加賀「一向一揆(1531年)」の場合) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054893744529/episodes/1177354054894279216

- 波佐谷松岡寺 - 加賀一向一揆 - FC2 http://kagaikkouikki.web.fc2.com/ij-shoukouji.html

- 亨禄の錯乱[1531年] - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/kaga/t-wars/1531_kyorokuwars.html

- 証如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E5%A6%82

- 顕証寺蓮淳とその書状 https://otani.repo.nii.ac.jp/record/2576/files/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E5%AD%B8%E5%A0%B1%20%E7%AC%AC48%E5%B7%BB%E7%AC%AC4%E5%8F%B7-3%E5%8C%97%E8%A5%BF.pdf

- 金沢駅前寺院群⑤~升形西福寺~戦国時代は観音堂での重要寺院~忘れられた金沢17 https://myosyo1115.exblog.jp/33906502/

- 加賀津幡の合戦 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/wars/1531_kagatsuhata.html

- 加賀一向一揆年表・年齢表 http://kagaikkouikki.web.fc2.com/nenpyou.html

- 能登・松岡寺 - SHINDEN - 神殿大観 https://shinden.boo.jp/wiki/%E8%83%BD%E7%99%BB%E3%83%BB%E6%9D%BE%E5%B2%A1%E5%AF%BA

- 松波松岡寺 (石川県能登町) かっての加州3ヶ寺 - お寺の風景と陶芸 - Seesaa https://tempsera.seesaa.net/article/494667343.html

- 織田信長や徳川家康を苦しめた一枚岩の集団~一向一揆 – Guidoor Media https://www.guidoor.jp/media/nobunaga-versus-ikkoikki/

- 一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86