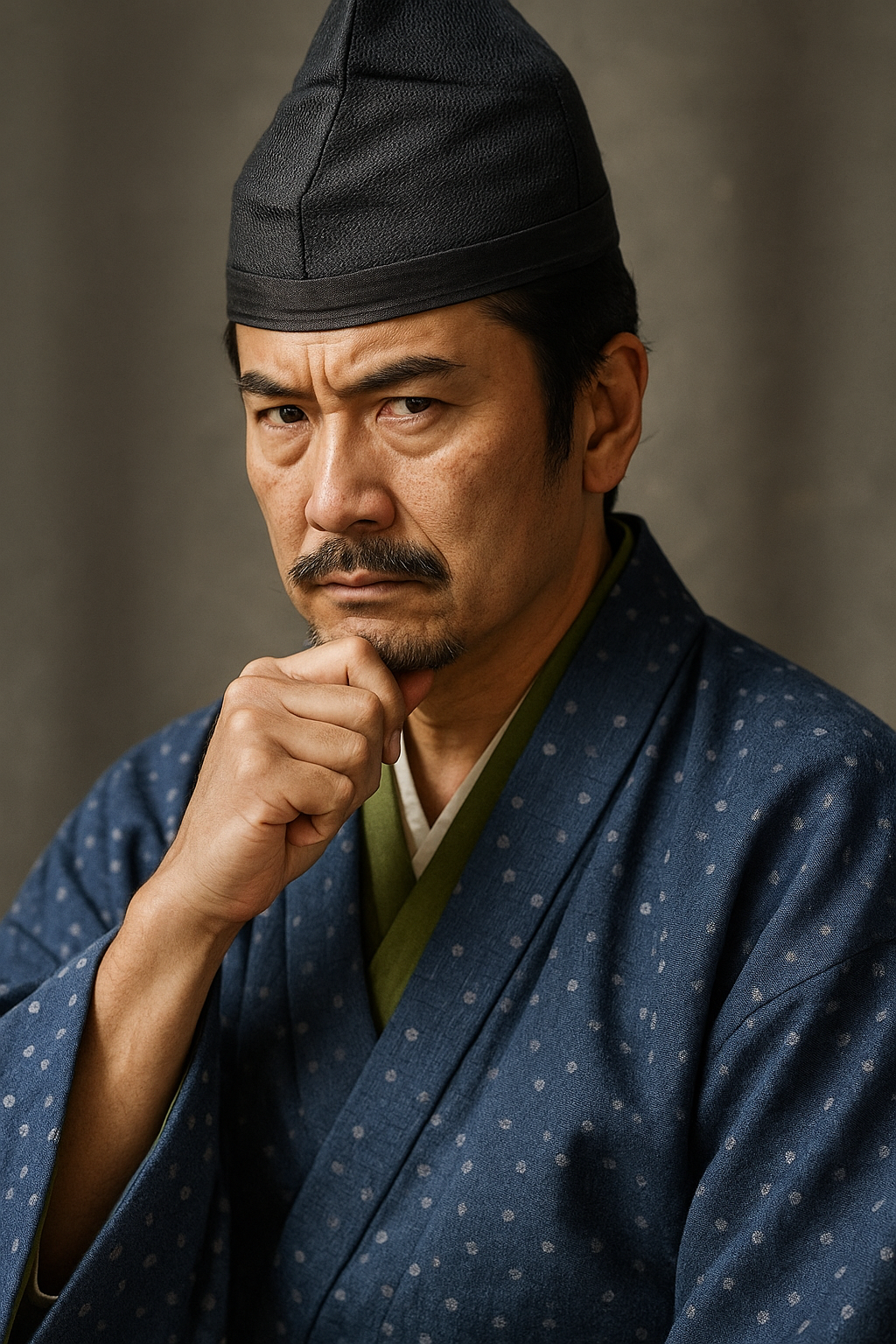

松根光広

松根光広は最上義光の甥。義光の死後、最上家親毒殺を訴え最上家騒動を引き起こし、改易の遠因となる。立花宗茂のもとへ配流され、穏やかな晩年を過ごした。

忠義と流転 — 最上家を揺るがした男、松根光広の生涯

序章:奥羽の巨星、その傍らで

戦国時代、出羽国(現在の山形県および秋田県)にその名を轟かせた「奥羽の驍将」最上義光。彼の築き上げた五十七万石という広大な版図は、徳川政権下においても東北地方における重要な戦略拠点と見なされていた。本報告書が主題とする松根光広(まつね あきひろ/みつひろ)は、この最上義光の甥という華々しい出自を持ちながら、結果としてその巨大な主家を改易という未曾有の悲劇に導く遠因を作った人物である。

彼の生涯は、戦国の遺風が色濃く残る江戸時代初期において、一個人の「忠義」がいかに複雑な政治的力学の中で翻弄され、意図せぬ結果を招くかを示す、象徴的な事例と言える。ユーザーが提示した「最上家臣。最上義光の甥。…義光の子・家親の死に際して、楯岡光直の毒殺だと主張したが敗れ、立花宗茂のもとに流された」という概要は、彼の人生の転換点を的確に捉えている。しかし、その行動の背後にあった動機、彼を取り巻く人間関係、そして彼の決断がもたらした広範な影響を深く掘り下げることで、初めて松根光広という人物の実像が浮かび上がってくる。

彼の行動は、育ての親である義光への恩義に根差した純粋な忠誠心の発露だったのか。それとも、藩内の権力構造が揺らぐ中で、自らの政治的地位を賭けて仕掛けた権力闘争の一環だったのか。本報告書では、現存する史料を丹念に読み解き、この問いを軸としながら、彼の誕生から流罪、そしてその子孫に至るまでの流転の生涯を多角的に検証し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。

第一章:名門の血脈と伯父・義光の薫陶

松根光広の人物像を理解する上で、その出自と、彼の人格形成に絶大な影響を与えた伯父・最上義光との関係は不可欠な要素である。彼は、最上一門という名門の血を受け継ぎ、幼くして孤児となるも、義光の特別な庇護のもとで成長を遂げた。

1-1. 出自と家系:最上一門としての誕生

松根光広は、天正17年(1589年)、最上義光の実弟である長瀞義保(ながとろ よしやす)の子として生を受けた 1 。父・義保は、最上家第10代当主・義守の三男であり、兄・義光の片腕として出羽南部の平定戦で活躍した武将であった 2 。最上氏は、室町幕府の三管領家の一つである斯波氏の分家であり、清和源氏に連なる名門である。羽州探題を世襲する家格を誇り、奥羽において高い権威を有していた 4 。光広は、このような高貴な血筋の一員として、その生涯をスタートさせたのである。

1-2. 孤児から後継者へ:義光の庇護と白岩氏継承

光広の幼少期は、父の死によって大きな転機を迎える。天正19年(1591年)、父・義保が戦死したのである 1 。その死因については、九戸政実の乱における戦死説などが伝わっているが 6 、この時、光広はわずか3歳の幼児であった 2 。

孤児となった光広に対し、伯父である最上義光は並々ならぬ配慮を見せた。宇和島藩に残る松根家の古記録によれば、義光は光広を「哀れんで、息子同然にいつくしみ育てた」と伝えられている 2 。この庇護は単なる温情に留まらなかった。光広は成人すると、山形市漆山に居住した後、西村山郡の名門国人であった白岩氏の名跡を継ぐこととなる 2 。彼は、白岩備前守広教の養子となったのである 1 。この養子縁組は、義光による周到な戦略的人事であったと考えられる。養父・広教の妻は義光の妹、すなわち光広の叔母にあたり、光広は娘婿として白岩家に入った 7 。これにより、義光は信頼のおける甥を、血縁と婚姻という二重の絆で自らの支配体制に組み込み、「白岩備前守」として重臣の一角に据えたのである。

1-3. 最上家重臣としての地位と忠誠の証

白岩城主となった光広は、その後、最上家中で確固たる地位を築いていく。元和元年(1615年)、彼は庄内地方の櫛引郷に新たに松根城を築城し、これに伴い自らの姓を「松根」と改めた 8 。この「松根」という姓の由来には、築城した土地の名前にちなんだという説のほか、光広の生母が松根(現在の鶴岡市松根)の出身であり、彼自身もその地で育ったためという伝承も残っている 10 。いずれにせよ、自ら築いた拠点の名を名乗ったことは、彼の自負と独立心の表れであったと解釈できよう。

彼が支配した白岩城と松根城は、内陸の村山地方と日本海側の庄内地方を結ぶ大動脈、六十里越街道の東西の入り口を扼する極めて重要な戦略拠点であった 1 。光広は、この街道の支配を任されることで、最上領の経済と軍事を支える重責を担ったのである。その知行は1万2千石、あるいは1万3千石と記録されており 2 、最上家中でも屈指の大身であったことがわかる。

義光に育てられたことへの恩義は、光広の心に深く刻まれていた。その忠誠心を示す逸話として、慶長18年(1613年)頃の出来事が挙げられる。当時、病に倒れた義光の回復を願い、光広は出羽国からはるか遠い紀州の熊野夫須美神社(那智大社)に使者を派遣し、神馬一頭と金銭百疋を奉納して病気平癒の祈祷を依頼している 2 。この時に那智の別当に宛てた書状が現存しており、「白岩備前守光広」の署名から、松根姓を名乗る以前の、義光への深い報恩の念がうかがえる 2 。この行動は、彼が義光を単なる主君としてだけでなく、育ての親として深く敬愛していたことの証左に他ならない。

第二章:最上家騒動 — 忠義と確執の狭間で

最上義光という絶対的なカリスマを失った後、巨大な最上家は内部から揺らぎ始める。泰平の世が訪れる中で、家臣団の権力闘争は先鋭化し、松根光広はその渦の中心へと身を投じていくこととなる。彼の行動は、主家を守るための「忠義」であったのか、それとも政敵を排除するための「確執」であったのか。この騒動の経緯は、彼の人物像を最も複雑に映し出している。

2-1. 泰平の世の暗雲:二代藩主・家親の急逝

慶長19年(1614年)、最上義光が没し、その跡を次男の家親が継いだ 2 。家親は徳川家康・秀忠に近侍し、幕府との関係も良好で、最上家の安泰を託された後継者であった。しかし、その治世は長くは続かなかった。わずか3年後の元和3年(1617年)、家親は江戸で30代半ばという若さで急死してしまう 2 。

この死はあまりに突然であり、幕府の公式記録である『徳川実紀』にすら「猿楽を見ながら頓死す。人みなこれをあやしむ」と記されるほど、不審なものであった 13 。この記述から、当時から毒殺の疑いが公然と囁かれていたことがわかる。特に、家親が鷹狩りの帰途、叔父にあたる重臣・楯岡光直(たておか みつなお)の屋敷に立ち寄り、そこで饗応を受けた直後に体調を崩して亡くなったという風説が、家中に不穏な影を落としていた 15 。

2-2. 家臣団の分裂:藩主擁護派 対 反主流派

家親の跡は、嫡男で当時わずか12歳の家信(いえのぶ、後の義俊)が継いだ 2 。しかし、幼い藩主のもとでは家中の統制は困難を極め、これまで水面下で燻っていた対立が一気に表面化する。家臣団は大きく二つの派閥に分裂した。

一つは、義光の四男で人望も厚かった山野辺義忠(やまのべ よしただ)こそ次期藩主にふさわしいと考える「反主流派」である。この派閥の中心にいたのが、家親毒殺の噂が立つ楯岡光直や、歴戦の重臣である鮭延秀綱(さけのべ ひでつな)らであった 3 。彼らは公然と義忠の擁立に動き、藩政の主導権を握ろうとした。

これに対し、若き藩主・義俊をあくまで正統な後継者として擁護する立場を取ったのが、松根光広であった。彼は、義光への恩義と最上家の秩序維持を掲げ、反主流派と鋭く対立する 15 。この対立は、単なる政策論争ではなく、同じ最上一門に連なる者同士の、血で血を洗う主導権争いの様相を呈していた。光広にとって、対立相手の楯岡光直は叔父、擁立される山野辺義忠は従兄弟であり、騒動はまさしく最上家の骨肉の争いであった 15 。

2-3. 幕府への直訴:忠義か、政争の具か

元和8年(1622年)、膠着した状況を打破すべく、松根光広は乾坤一擲の勝負に出る。彼は江戸へ上り、幕府の老中・酒井忠世に対し、正式な訴状を提出したのである 11 。その内容は衝撃的なものであった。

「先代藩主・家親様の死は、楯岡光直ら山野辺一派による毒殺にございます。加えて、彼らは若年の義俊様を酒色に溺れさせ、国政を意のままに操ろうと企んでおります」 15 。

この直訴は、表向きは亡き主君の無念を晴らし、幼い現主君を守るという「忠義」の行動であった。しかし、その内実は極めて政治的なものであった。毒殺説は、確たる証拠のない「風説」であり、光広はこれを政敵を社会的に抹殺するための武器として利用したのである。彼の真の狙いは、藩主擁護という大義名分のもと、幕府の権威を借りて対立する楯岡・山野辺派を一掃し、自らが藩政の実権を掌握することにあった可能性が高い。それは、最上家の将来を顧みない、極めて危険な政治的賭けであった。

この騒動の根は、義光の時代にまで遡る。義光自身、長男・義康を廃嫡し暗殺するという非情な手段で家督継承問題を解決した過去があった 12 。この前例が、家臣団に「当主は必ずしも長子相続ではない」という認識を植え付け、後の介入の余地を生んだ。義光という強力な指導者が没した途端、それまで抑えられていた一門間の権力闘争が一気に噴出したのが、この「最上家騒動」の本質であった。松根光広は、その渦の中心で、自らの信じる「忠義」を貫こうとした一人の武将に過ぎなかったのかもしれない。

表1:最上家騒動における主要人物と関係

|

人物名 |

光広との関係 |

最上家における立場・役職 |

騒動における派閥・動向 |

騒動後の処遇 |

|

松根光広 |

- |

白岩・松根城主(1万2千石) 15 |

藩主・義俊擁護派。家親毒殺説を幕府に直訴。 |

筑後柳河藩・立花家へ配流 1 |

|

最上家親 |

従兄弟 |

山形藩2代藩主 |

急逝。光広によって毒殺されたと主張される。 |

- |

|

最上義俊 |

従甥 |

山形藩3代藩主 |

幼少のため、擁護・排除の対象となる。 |

近江大森1万石へ減転封(改易) 12 |

|

楯岡光直 |

叔父 |

楯岡城主(1万6千石) 15 |

反主流派。山野辺義忠を擁立。光広に毒殺の首謀者と名指しされる。 |

豊前小倉藩・細川家へ配流 20 |

|

山野辺義忠 |

従兄弟 |

義光の四男 |

反主流派に藩主として擁立される。 |

水戸徳川家に仕官 21 |

|

鮭延秀綱 |

- |

最上家重臣 |

反主流派として楯岡・山野辺に同調。 |

最上家改易後、他家へ仕官 18 |

第三章:裁定と流転 — 筑後柳河への道

松根光広の直訴は、最上家の運命を幕府の裁定に委ねるという結果を招いた。しかし、その結末は彼の意図を遥かに超え、主家そのものの崩壊へと繋がっていく。幕府の裁きは、戦国の論理がもはや通用しない、泰平の世の厳しさを示すものであった。

3-1. 幕府の審理と「偽りの申し立て」

光広の訴えを重く見た幕府は、直ちに調査を開始した。老中・酒井忠世は、訴えられた楯岡光直らを江戸に呼び出して査問を行った 15 。幕府としても、大大名の内紛、ましてや藩主毒殺という疑惑は看過できない一大事であった。

しかし、徹底的な審理にもかかわらず、家親の死が毒殺であったことを裏付ける客観的な証拠は、ついに発見されなかった 1 。風説はあくまで風説であり、光広の主張は根拠薄弱と見なされた。その結果、幕府は光広の訴えを「事実無根」「偽りの申し立て」と断定。主家の混乱を招いた張本人として、光広は罪人の烙印を押されることとなった 2 。

3-2. 五十七万石の終焉:最上家の改易

幕府の関心は、毒殺の真偽そのものよりも、なぜこのような深刻な御家騒動が発生したかという点にあった。幕府は、この一連の混乱を、家臣団を統制できない若き藩主・義俊の統率力不足と、それを良いことに派閥争いに明け暮れる重臣たちの未熟さに起因するものと結論付けた 12 。

さらに、最上領が伊達藩や上杉藩(当時は米沢藩)と国境を接する「東国第一の要地」であるという地政学的な重要性も、幕府の判断に大きく影響した 15 。このような戦略的要衝で内紛が続くことは、幕府の威信と全国の安定を揺るがしかねない。

元和8年(1622年)、幕府は最終的な裁定を下す。山形藩最上家五十七万石の「改易」—すなわち、領地の全面没収である 12 。これは江戸時代を通じて、豊臣秀頼、松平忠輝に次ぐ、前代未聞の大規模な改易であった。義光が一代で築き上げた巨大な王国は、その孫の代にあっけなく終焉を迎えた。藩主・義俊は近江国大森にわずか1万石を与えられ、大名としての家名の存続のみを許された 4 。光広の行動は、主家を救うどころか、破滅させる引き金を引いてしまったのである。

この幕府の裁定は、江戸幕府初期の統治理念を明確に示している。幕府が最優先したのは、個別の正義の追求ではなく、「天下静謐」、すなわち社会秩序の維持であった。光広の行動は、主君の仇を討つという戦国的な価値観に基づいていたかもしれないが、幕府の平和維持という絶対的な価値観の前では、それは単なる秩序を乱す「騒動」でしかなかった。この価値観の致命的なズレが、彼の悲劇と最上家の没落を決定づけたと言える。

3-3. 二人の叔父との対比:配流先での境遇

騒動の関係者にも厳しい処分が下された。騒動の直接の原因を作った松根光広は、筑後国柳河藩(現在の福岡県柳川市)の藩主・立花宗茂のもとへ配流(お預け)となった 1 。一方、彼と対立した叔父の楯岡光直も、藩内を二分した責任を問われ、豊前国小倉藩(現在の福岡県北九州市)の藩主・細川忠利のもとへ同様に配流された 20 。

この配流先の選定には、幕府の深慮が見て取れる。立花宗茂と細川忠利は、いずれも九州を代表する外様大名でありながら、その武勇と人格で幕府から絶大な信頼を得ていた名将・名君であった。特に立花宗茂は、関ヶ原の戦いで西軍に与して改易された後、その器量を徳川家康・秀忠に見込まれて大名に復帰するという、極めて稀有な経歴の持ち主である 23 。政治的に失脚した人間の苦悩や心情を、誰よりも深く理解できる人物であった。幕府は、騒動の当事者を単に遠隔地へ隔離するだけでなく、彼らを適切に管理・監督できる人格と能力を兼ね備えた大名を選んで預けたのである。これは、名門・最上一族に対する最低限の配慮であると同時に、再度の混乱を防ぐための周到な措置であった。

第四章:柳河での半世紀と終焉

最上家改易という最悪の結末を招いた松根光広は、故郷出羽を遠く離れた筑後柳河の地で、その後の人生の大部分を過ごすこととなる。罪人としての流人生活は、しかし、彼の預かり親となった立花宗茂という傑出した人物との出会いによって、静かで穏やかなものとなった。

4-1. 預かり親・立花宗茂という人物

光広を預かることになった柳河藩主・立花宗茂は、戦国時代最後にして最強の武将の一人と称される人物である。豊臣秀吉から「東の本多忠勝、西の立花宗茂」と並び称されたほどの勇将であり、その武勇は天下に知れ渡っていた 23 。

彼の人生もまた、光広と同様に流転に満ちていた。秀吉への恩義から関ヶ原の戦いでは西軍に与し、敗戦後に改易され、領地を失い浪人となった。しかし、その卓越した能力と、敵方であった徳川家康さえも感嘆させた高潔な人柄により、異例の抜擢を受けて陸奥棚倉で大名に復帰。さらに大坂の陣での功績により、旧領である柳河への奇跡的な返り咲きを果たした 23 。彼は家臣を深く慈しみ、えこひいきをせず、自らが模範となることで家中を統率したとされ、武人としてだけでなく、人格者としても高く評価されていた 24 。

4-2. 預かり人としての五十年間

元和8年(1622年)に柳河へ配流された光広は、寛文12年(1672年)にこの世を去るまでの約50年間という長きにわたる歳月を、この地で過ごした 1 。罪人としてのお預けの身ではあったが、その生活は決して過酷なものではなかったようだ。史料には、彼が「藩主立花宗茂との親交を保ちつつ」生涯を終えたと記されており 2 、宗茂から相応の敬意を払われ、穏やかな処遇を受けていたことがうかがえる。

この二人の間には、境遇の類似性からくる一種の共感が存在したのかもしれない。宗茂は、主家である大友家への義理と、豊臣秀吉への恩義を貫いた結果、改易という苦杯をなめた。一方の光広も、主家である最上家への忠義を掲げて行動した結果、家を滅ぼし、流罪の身となった。行動の是非は異なるとはいえ、「忠義を貫こうとして破滅した」という点において、二人の人生には通底するものがあった。宗茂は、光広の中に、かつての自分と似た、不器用で時代に翻弄された武士の姿を見たのかもしれない。だからこそ、単なる罪人としてではなく、一定の敬意と共感をもって彼に接したのではないだろうか。「親交を保ちつつ」という記録の一文は、この二人の精神的な繋がりを静かに物語っている。

政治の表舞台から完全に退いた光広は、この柳河での長い年月を、和歌や書といった文化的活動に心を寄せながら過ごしたと想像される。彼の伯父・義光も優れた文化人であったことから 27 、光広自身も名門の血筋にふさわしい教養を身につけていたはずである。戦国の騒乱と政争に明け暮れた前半生とは対照的に、彼の後半生は、柳河の地で静かに、そして深く思索を重ねる日々であったのかもしれない。

寛文12年(1672年)、松根光広は84歳でその波乱に満ちた生涯の幕を閉じた 1 。

第五章:松根家のその後と後世への影響

松根光広個人の物語は柳河の地で終わるが、彼が遺した松根家の血脈は、その後も途絶えることなく、新たな地で再び歴史の表舞台に登場する。一族の流転は、江戸時代の武家社会が持つ強靭な生命力と、大名家間の広範なネットワークを物語っている。

5-1. 新たな主君を求めて:伊予宇和島への道

光広の死後、その子孫は筑後柳河を離れ、四国は伊予国宇和島藩(十万石)の藩主・伊達家に仕えることとなる 1 。そして、単なる藩士に留まらず、家老職を世襲する名家として、幕末までその家名を保った 2 。

なぜ遠く離れた宇和島の伊達家に仕官することができたのか。この背景には、預かり親であった立花家と伊達家の間に結ばれた縁戚関係があったと考えられる。立花宗茂の養嗣子・忠茂の正室は、仙台藩祖・伊達政宗の孫娘であった 28 。この婚姻関係が、大名家間の強力なパイプとなったのである。立花家でその能力や人柄を評価されていた光広の子弟が、この縁を通じて、伊達政宗の長男・秀宗が興した支藩である宇和島伊達家に推薦され、召し抱えられたという経緯が最も有力な説である。これは、武家の家が存続していく上で、血縁や婚姻によるネットワークがいかに重要であったかを示す好例と言える。

5-2. 末裔たちの活躍と一族の記憶

宇和島藩士となった松根家は、その後、数々の優れた人物を輩出した。

- 松根図書(まつね ずしょ): 幕末期に宇和島藩の家老として活躍。四賢侯の一人に数えられる名君・伊達宗城を補佐し、藩の富国強兵策や蒸気船建造などの近代化事業に大きく貢献した 29 。彼の邸宅跡は、現在も市立宇和島病院の敷地内に石碑として残っている 31 。

- 松根東洋城(まつね とうようじょう): 図書の孫にあたる。夏目漱石門下の高名な俳人として知られ、宮内省式部官なども務めた明治・大正期を代表する文化人の一人である 2 。彼は、自らの一族のルーツを深く意識しており、「わが祖先(おや)は奥の最上や天の川」という句を残している 33 。遠い故郷である出羽国最上への、時空を超えた思慕が込められた一句である。

- 松根宗一(まつね そういち): 東洋城の弟。戦後の日本経済界で活躍した実業家で、「電力界のフィクサー」の異名をとった 29 。

また、松根家にはその数奇な運命を象徴するような、世にも珍しい家伝の品があった。それは「生首」をデザインした旗印である 29 。伝説によれば、先祖の一人が武者修行中に侍の幽霊の仇討ちを助けた礼として、血の滴る生首を授けられたという 33 。この奇怪な意匠は、一族の武勇と、最上から柳河、そして宇和島へと流転した激動の歴史を、後世に静かに語り継いでいる。

終章:松根光広という人物の再評価

松根光広の生涯は、育ての親である最上義光の庇護のもとで栄達を遂げた幸運な前半生、主家の命運を自らの手で揺るがした激動の中盤生、そして静かなる流人として大往生を遂げた後半生という、三つの異なる顔を持つ。彼を単に主家を滅ぼした「不忠者」や「未熟な政治家」として断罪することは、その人物像の一面しか捉えていない。

彼の行動の根底には、義光への深い恩義に報いようとする強烈な「忠誠心」があったことは間違いない。しかし同時に、藩内の権力闘争を勝ち抜き、自らが藩政の主導権を握ろうとする「政治的野心」もまた、彼の内で分かちがたく結びついていた。この忠義と野心のアンビバレントな感情こそが、松根光広という人物の複雑さの核心である。

彼の最大の悲劇は、戦国の論理がもはや通用しなくなった徳川の泰平の世において、古い価値観のまま乾坤一擲の政治的賭けに出てしまったことに尽きる。彼の直訴は、幕府という巨大な中央権力の前では、秩序を乱す不穏な動きとしか見なされなかった。彼は、時代の大きな変化の波を読み切ることができなかった、過渡期の武将であったと言えるだろう。

しかし、松根光広の人生は、一個人の物語に留まるものではない。それは、絶対的な権力者となった江戸幕府の前で、かつては一国を支配した地方大名とその家臣団がいかに無力であったか、そして「忠義」という武士の根本的な価値観そのものが、時代と共にその意味を変質させていく様を映し出す、貴重な歴史の証言である。

彼が引き起こした騒動によって、最上五十七万石は歴史から姿を消した。しかし、彼自身の血脈は、流転の果てに新たな主君を見出し、幕末から近代にかけて再び花開いた。この事実は、絶望的な状況下にあっても家名を存続させようとする、日本の武家社会が持つ強靭な生命力と見事な適応能力を物語っている。松根光広の生涯は、成功と失敗、忠義と野心、そして栄光と没落が織りなす、一人の武士の、そして一つの時代の、忘れがたい肖像なのである。

引用文献

- 松根光広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%A0%B9%E5%85%89%E5%BA%83

- 最上家をめぐる人々 17 【松根備前守光広/まつねびぜんのかみあきひろ】 https://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=143960

- 最上義光歴史館/最上家をめぐる人々 17 【松根備前守光広/まつねびぜんのかみあきひろ】 https://mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=143960

- 最上家 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/koutai/mogami.htm

- 最上氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E6%B0%8F

- 長瀞義保 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%80%9E%E7%BE%A9%E4%BF%9D

- 最上義守 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E7%BE%A9%E5%AE%88

- 最上義光プロジェクト - 松根光広(まつねあきひろ) - samidare http://samidare.jp/mogapro/note?p=log&lid=318608

- 最上家の武将 http://www3.omn.ne.jp/~nishiki/history/mogami.html

- 鶴岡市の歴史と史跡をご紹介!(櫛引エリア近世江戸時代編) - KABUOのぶらり旅日記 https://www.yamagatakabuo.online/entry/2021/10/25/%E9%B6%B4%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E5%8F%B2%E8%B7%A1%E3%82%92%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%81%28%E6%AB%9B%E5%BC%95%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2

- 松根光広 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/MatsuneMitsuhiro.html

- 最上騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E9%A8%92%E5%8B%95

- 最上家親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E5%AE%B6%E8%A6%AA

- 最上家親の紹介 - 大坂の陣絵巻へ https://tikugo.com/osaka/busho/mogami/b-mogami-ie.html

- 最上家をめぐる人々 13 【最上源五郎家信/もがみげんごろういえのぶ】 - 最上義光歴史館 https://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=121435

- 松根城(山形県鶴岡市)2023.12 - 小西屋豊八訪城記 http://kimonoinden.blog43.fc2.com/blog-entry-5218.html

- 楯岡光直(たておかあきなお):最上義光プロジェクト - samidare http://samidare.jp/mogapro/note?p=log&lid=318554

- 【江戸時代のお家騒動】最上騒動 3代にわたる改易への根深い藩内対立 - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2020/11/12/180000

- 「最上氏一族の群像」最上騒動。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202404160018/

- 楯岡氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AF%E5%B2%A1%E6%B0%8F

- 最上氏- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E6%B0%8F

- 細川忠利の手紙から - 最上義光歴史館 https://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=484150

- 8歳から大物感ハンパない!豊臣秀吉も称賛した名将・立花宗茂の「原点」とは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/162223/

- 九州の名将・立花宗茂に見る、リーダーとして「普通」であることのすごみ|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-098.html

- 立花宗茂は何をした人?「西国無双、日本無双と絶賛されて生涯無敗で強かった」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/muneshige-tachibana

- 総力特集:立花宗茂 - 歴史おもしろデータ | 歴史街道 | 雑誌 | PHP研究所 https://www.php.co.jp/magazine/rekishikaido/data_detail.php?unique_issue_id=84258

- 最上義光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%B8%8A%E7%BE%A9%E5%85%89

- Blog Archive » 立花家のヨメが、徳川家康のヒマゴで、伊達政宗のマゴ!? http://www.tachibana-museum.jp/blog/?p=11308

- 松根図書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%A0%B9%E5%9B%B3%E6%9B%B8

- 八 パークスの宇和島訪問 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/63/view/7988

- 松根邸跡 クチコミ・アクセス・営業時間|宇和島 - フォートラベル https://4travel.jp/dm_shisetsu/11342757

- 知恵の輪-松根家のあったところ - Fureai-cloud https://www.fureai-cloud.jp/_view/tie/doc/view/11404/

- 句評・伊達の生首 http://www.cyan-color.sakura.ne.jp/w-kuhyo2.html

- 松根宗一 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%A0%B9%E5%AE%97%E4%B8%80

- 郷土の先人 - 愛媛県立宇和島東高等学校近畿同窓会 https://www.utohkoh-kinki-dohsohkai.jp/cont7/44.html

- 宇和島市立伊達博物館 - コラム/私のイチオシコレクション-朝日マリオン・コム- https://www.asahi-mullion.com/column/article/ichioshi/5901