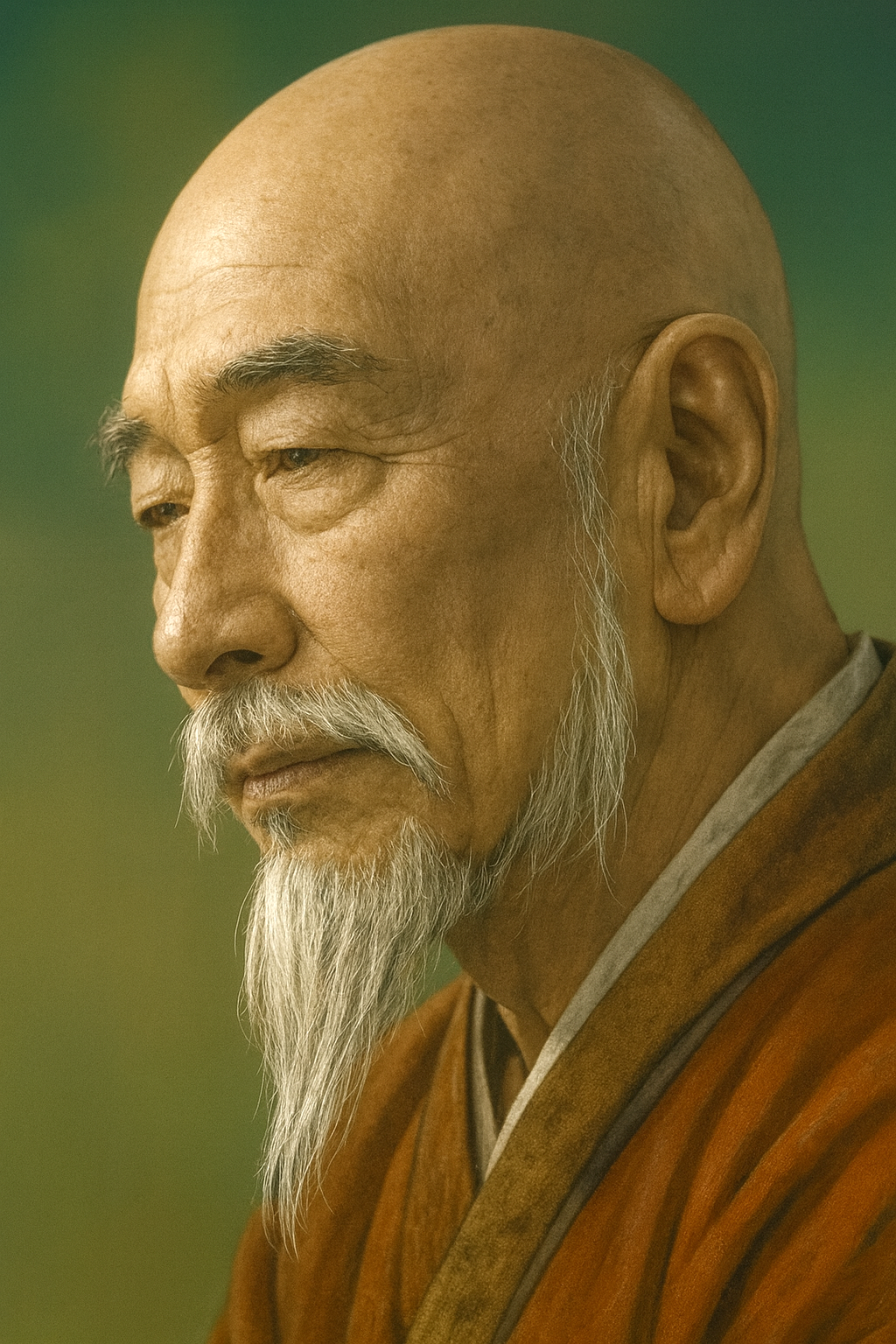

桂庵玄樹

桂庵玄樹は室町時代の禅僧で、明で朱子学を学び日本に広めた。応仁の乱を避け九州を遍歴し、島津氏の庇護のもと薩南学派を確立。漢文訓読法の革新にも貢献し、日本近世朱子学の源流となった知の巨人。

桂庵玄樹の生涯と遺産―日本朱子学の源流と漢文訓読の革新―

序論:乱世に輝く知の巨星、桂庵玄樹

室町時代後期、日本は未曾有の動乱の時代を迎えていた。将軍家の権威は失墜し、守護大名が各地で相争う戦国の世が到来しつつあった。特に、1467年(応仁元年)に勃発した応仁・文明の乱は、都である京都を焦土と化し、それまで中央に集中していた文化や学問が地方へと拡散する大きな契機となった 1 。このような混沌と変革の時代に、一人の禅僧が日本の思想史に不滅の足跡を刻んだ。その人物こそ、本報告書が主題とする桂庵玄樹(1427-1508)である。

桂庵玄樹は、臨済宗の僧侶という身でありながら、その生涯を儒学、とりわけ中国・明で体得した最新の朱子学(宋学)の普及に捧げた。その姿勢は、後世の薩摩藩士・伊地知季安によって「身は禅衣を披ひ、心は闕里(孔子の郷)に服す」と評され、「陽禅陰儒」(表向きは禅僧、内実は儒者)という言葉で的確に表現されている 5 。彼のこの特異な二重性は、単なる折衷主義に留まるものではなく、禅の精神的深みと儒学の合理的精神を統合し、独自の学問体系を築き上げる原動力となった。彼は、戦乱を避けて九州の地を遍歴し、行く先々で大名の庇護を受けながら知の種を蒔き、ついには薩摩の地に日本近世朱子学の源流となる「薩南学派」を創始した。

本報告書は、桂庵玄樹の82年にわたる生涯を、史料に基づき時系列に沿って詳細に再構成することを目的とする。そして、彼の功績を、第一に「日本朱子学の確立」への貢献、第二に「漢文訓読法の革新」、第三に中央と地方、さらには日本と大陸を結ぶ「文化の媒介者」としての役割という三つの側面から多角的に分析する。これにより、応仁の乱という激動期が生んだ知の巨星、桂庵玄樹の多面的な実像と、彼が後世の日本に残した深甚なる歴史的遺産を解き明かしていく。

【表①:桂庵玄樹 略年表】

|

年齢 |

西暦 |

和暦 |

所在地 |

関連人物 |

主な出来事 |

|

1歳 |

1427年 |

応永34年 |

周防国山口または長門国赤間関 |

- |

誕生 1 。 |

|

9歳 |

1435年 |

永享7年 |

京都 |

景蒲玄忻 |

上洛し、南禅寺の景蒲玄忻の童行となる 6 。 |

|

16歳 |

1442年 |

嘉吉2年 |

京都 |

惟正明貞、景召瑞棠、蘭坡景茝 |

南禅寺にて剃髪し、正式に僧侶となる。儒学等を学ぶ 6 。 |

|

- |

- |

- |

豊後国 |

- |

豊後国の万寿寺に赴き、修学 1 。 |

|

- |

- |

- |

長門国 |

大内教弘 (義隆説も) |

大内氏に招かれ、長門国赤間関の永福寺住持となる 2 。 |

|

41歳 |

1467年 |

応仁元年 |

日本→明 |

天与清啓、雪舟等楊、大内氏 |

遣明使の一員として入明。応仁の乱が勃発 1 。 |

|

41-47歳 |

1467-1473年 |

応仁元-文明5年 |

明(杭州・蘇州など) |

- |

7年間にわたり明に滞在。最新の朱子学や『尚書』を学ぶ 3 。 |

|

47歳 |

1473年 |

文明5年 |

明→日本(西国) |

- |

帰国。応仁の乱を避け、京都には戻らず西国を遍歴 1 。 |

|

50歳 |

1476年 |

文明8年 |

豊後国→肥後国 |

菊池重朝 |

肥後守護・菊池重朝に招聘され、儒学を講じる 2 。 |

|

52歳 |

1478年 |

文明10年 |

肥後国→薩摩国 |

島津忠昌 |

島津忠昌の招聘により薩摩国鹿児島へ下向 13 。 |

|

53歳 |

1479年 |

文明11年 |

薩摩国 |

島津忠昌 |

忠昌が桂庵のために桂樹院(島陰寺)を建立 2 。 |

|

55歳 |

1481年 |

文明13年 |

薩摩国 |

伊地知重貞 |

日本初となる朱子新注本『大学章句』(文明版)を刊行 3 。 |

|

- |

1498年 |

明応7年 |

京都 |

- |

上洛し、建仁寺や南禅寺の住持となる 7 。 |

|

75歳 |

1501年 |

文亀元年 |

薩摩国 |

- |

『家法和点』を著す。大隅国正興寺の住職となる 7 。 |

|

76歳 |

1502年 |

文亀2年 |

薩摩国 |

- |

薩摩国伊敷に東帰庵を結び隠棲 6 。 |

|

82歳 |

1508年 |

永正5年 |

薩摩国 |

- |

6月1日(または15日)、東帰庵にて死去 6 。 |

第一章:五山に学ぶ―学僧としての原点

桂庵玄樹という知の巨人が、いかなる環境でその学問的素養を育んだのかを探ることは、彼の生涯を理解する上で不可欠である。彼の原点は、禅・儒・文芸が一体となった室町時代の最高学府「京都五山」の文化にあった。しかしその一方で、彼の出自には謎が残り、青年期からすでに中央と地方を往還するキャリアを歩み始めていた。

第一節:出自を巡る謎―周防説と長門説の比較考証

桂庵玄樹の出自、特にその誕生地については、姓氏すら不詳とされており 7 、大きく二つの説が対立している。

一つは、周防国山口(現在の山口県山口市)で生まれたとする「周防説」である 1 。この説は、薩摩藩の公式な記録や、後述する伊地知季安の研究など、比較的多くの文献で支持されている。周防国は、当時西国随一の大名であった大内氏の本拠地であり、勘合貿易を通じて大陸文化が流入する先進的な地域であった。桂庵が生涯を通じて大内氏と深い関わりを持ったことを考え合わせると、この説には一定の説得力がある。

もう一つは、長門国赤間関(現在の山口県下関市)で生まれたとする「長門説」である 6 。赤間関もまた、大陸との交通の要衝であった。この説の有力な根拠の一つとして、彼が渡明前に赤間関にある永福寺の住持を務めていたという事実が挙げられる 2 。出生地と後年の活動地が結びつけられて伝承された可能性も考えられるが、いずれの説も確証を欠き、彼の正確な出生地はいまだ謎に包まれている。この出自の不確かさは、彼が特定の土地や家に縛られず、知を求めて各地を遍歴する自由な精神を育む一因となったのかもしれない。

第二節:京・南禅寺での修学と師友関係

出自の謎とは対照的に、彼の学問的キャリアの出発点は明確である。1435年(永享7年)、数え年9歳で故郷を離れて上洛し、京都五山の中でも別格の地位にあった臨済宗南禅寺に入り、景蒲玄忻(けいほげんきん)禅師の童行(稚児、寺院での雑務や師の世話をする少年)となった 1 。

当時の五山寺院は、単なる禅の修行道場ではなく、漢文学、儒学、水墨画など、当代最高の学問と芸術が集積する総合大学のような場所であった。桂庵は、この五山文化という豊かな揺り籠の中で、その才能を開花させていく。彼は南禅寺にあって、同寺の惟正明貞(いせいみょうてい)、景召瑞棠(けいしょうずいとう)、蘭坡景茝(らんぱけいし)といった碩学たちに師事した 6 。さらに、資料によっては建仁寺の惟正明貞や東福寺の景召瑞棠から学んだとも記されており 3 、当時の五山間で学僧たちが寺の垣根を越えて活発に交流していた様子がうかがえる。これらの師から、彼は禅の修行はもとより、彼の生涯を決定づけることになる儒学、特に朱子学、そして詩文の才を磨いたと考えられている 6 。

1442年(嘉吉2年)、16歳になった桂庵は剃髪して得度し、正式に臨済宗の僧侶となった 6 。一部の資料では、五山文学の大家である惟肖得巌(いしょうとくがん)に師事したとも伝えられており 3 、彼の学問が五山文化の正統な流れを汲むものであったことを示している。この青年期の修学が、後の彼の広範な知識と深い教養の礎を築いたことは疑いようがない。

第三節:渡明前の動静―豊後万寿寺と長門永福寺

京都五山で学問の基礎を固めた桂庵は、青年期にしてすでにその視野を地方へと向けていた。彼のキャリアは、早くから中央と地方を往還するパターンを示している。

南禅寺での修学を終えた後、彼は九州へ渡り、豊後国(現在の大分県)の万寿寺に入ってさらに学問を続けたとされる 1 。五山で学んだ高僧が地方の有力寺院に赴くことは、当時の一般的なキャリアパスの一つであった。この豊後での経験は、彼に地方の文化的状況や、学問に対する地方武士たちの渇望を肌で感じさせる機会となったであろう。これが、後の九州全域での彼の華々しい活躍の布石となった可能性は高い。

その後、彼は西国の大守護大名、大内氏の招聘を受ける。大内教弘(またはその子、義隆)に招かれ、自身の出自の地ともされる長門国赤間関の永福寺の住持に就任した 2 。この事実は、彼がまだ若年にして、大内氏のような有力大名からその学識を認められ、一寺を任されるほどの人物であったことを物語っている。大内氏とのこの強固な関係が、彼の人生における最大の転機、すなわち明への渡航を実現させることになるのである。

第二章:大陸への航海―明での探求と国際交流

桂庵玄樹の学問と思想を決定的に飛躍させたのは、40代での明国への渡航であった。それは単なる個人的な留学ではなく、国家的な事業への参加であり、彼の知性を国際的な舞台で試す機会でもあった。この7年間の経験は、彼の朱子学理解を日本の誰よりも深く、本格的なものへと昇華させた。

第一節:遣明使として渡海―大内氏の庇護と雪舟との邂逅

1467年(応仁元年)、桂庵は41歳にして人生の大きな転機を迎える。かねてより深い関係にあった大内氏の強力な援助のもと、室町幕府が派遣する遣明使の一員として、大陸へ渡る機会を得たのである 1 。この使節団は、信濃国の禅僧、天与清啓(てんよせいけい)を正使とするものであった 11 。桂庵は、この船団を構成する三隻の船のうち、大内氏が仕立てた三号船の士官(書記官のような役職か)として乗り組んだとされ 10 、単なる留学僧ではなく、使節団の中で公式な役割を担っていたことがわかる。

特筆すべきは、この時、後に日本水墨画の最高峰と称されることになる画僧・雪舟等楊(せっしゅうとうよう)も、同じく大内氏の庇護のもと、この遣明船団に同乗していたことである 2 。同時代を代表する学問と芸術の二人の巨人が、同じ船で大陸を目指したという事実は、当時の文化交流のダイナミズムを象徴している。彼らの間に交流があったことは想像に難くなく、互いの知見が大いに刺激し合ったであろう。

彼らが日本を発ったこの1467年は、奇しくも京都で応仁の乱が勃発した年でもあった。日本の中心が戦乱に沈んでいくまさにその時に、彼らは知の源泉である大陸へと旅立った。この歴史的なタイミングは、彼らが帰国した後の人生の道筋を大きく規定することになる。

第二節:明での七年間―杭州・蘇州での学問探求

1467年から1473年(文明5年)に至るまでの7年間、桂庵は明に滞在し、その知的好奇心を存分に満たした 1 。彼が主な活動拠点としたのは、杭州や蘇州といった江南地方の都市であった 3 。この地域は、明代においても経済と文化の中心地であり、学問、特に官学として確立していた朱子学研究の最先端の地であった。

桂庵はここで、日本で書物を通じて断片的に学んできた朱子学を、その本場で体系的に学び直した。特に儒教の経典の一つである『尚書』について深く学んだことが記録されている 3 。彼が得たものは、単なる書物上の知識ではなかった。朱子学が、科挙制度を通じて官僚登用の基準となり、社会の隅々にまで浸透している現実、士大夫階級の価値観や行動様式、そして彼らが交わす詩文の応酬など、まさに「生きた学問」としての朱子学を全身で吸収したのである。この経験こそが、帰国後の彼の学問に、他の日本のどの禅僧も持ち得なかったリアリティと権威を与えることになった。彼は、日本における朱子学受容を、教養としての学問から、実践的な思想体系へと引き上げる役割を担うことになる。

第三節:禅僧の外交的役割―簡牘外交に見る知性

桂庵の渡明の目的は、学問探求だけではなかった。彼は、大内氏の外交顧問として、「簡牘外交」に従事するという重要な任務も帯びていた 2 。簡牘外交とは、漢文で書かれた外交文書の起草や交換を通じて行われる外交交渉のことである。

室町時代、五山の禅僧たちはその卓越した漢文能力を買われ、幕府や守護大名の外交ブレーンとして不可欠な存在であった。彼らは、国書の作成、明の役人との筆談、外交儀礼の知識などを提供し、国家間のコミュニケーションを支えていた。桂庵もまた、その高い知性を買われ、大内氏の対明外交という国家的なプロジェクトにおいて中心的な役割を果たしたのである 2 。彼の知性は、書斎に閉じこもるものではなく、国際政治の舞台で実践的に発揮されるものであった。この経験は、彼の視野を大きく広げ、単なる学者に留まらない、国際的な感覚を備えた知識人としての側面を形成した。

第三章:西国遍歴―戦乱を避け、知の種を蒔く

7年間の明での探求を終え、桂庵玄樹が日本に帰国した時、故国は彼の出発時とは全く異なる姿を見せていた。応仁の乱によって京都は荒廃し、中央の権威は地に堕ちていた。この状況は、彼のキャリアプランを大きく変更させたが、結果として、彼が持つ最新の知を地方へと広めるという、歴史的な役割を担わせることになった。

第一節:応仁の乱下の帰国と九州への道程

1473年(文明5年)、桂庵は帰国の途についた。しかし、彼が目指すべきであった京都は、応仁の乱の戦火の真っ只中にあり、学問に専念できる状況ではなかった 1 。そのため、彼は上洛を断念し、戦乱を避けて西国、特に九州地方を活動の場として選んだ。この選択は、彼のその後の人生を決定づけるものとなった。

帰国後、彼はまず石見国(現在の島根県)に滞在し 2 、その後、渡明前に住持を務めていた長門国赤間関の永福寺に戻った。ここで彼は、同じく明から帰国していた雪舟や、南禅寺時代の旧友である以安巣松(いあんそうしゅう)らと再会を果たしている 2 。

応仁の乱は、京都の文化を物理的に破壊したが、その一方で、戦火を逃れた公家、僧侶、文化人たちが全国の有力大名を頼って地方へ下ったことで、結果的に京都の高度な文化が地方へと伝播するという、逆説的な効果をもたらした 2 。桂庵玄樹と雪舟は、この「文化の地方拡散」という時代の大きな潮流を象徴する、最も重要な人物であった。彼らは単に戦乱から避難したのではなく、自らが体得した最新の大陸文化を携えて地方を巡り、新たな文化の担い手となったのである。桂庵は、さながら「移動する大学」のように、その知を求める地方の渇望に応えていった。

第二節:肥後の碩学―菊池重朝の招聘と文化的貢献

西国を遍歴する桂庵の名声は、やがて九州の有力大名たちの耳にも届くようになった。1476年(文明8年)、豊後国の万寿寺に滞在していた彼は、肥後国(現在の熊本県)の守護であった菊池重朝(きくちしげとも)から熱心な招聘を受ける 1 。

菊池重朝は、武勇だけでなく学問にも深い関心を持つ文人肌の大名であり、日本一の学者と称された桂庵の来訪を大いに歓迎し、彼を厚遇した 2 。桂庵は菊池氏の庇護のもと、その地で本格的な儒学の講義を開始した。彼の活動は単なる講義に留まらなかった。彼は、孔子とその弟子たちを祀る儒教の最も重要な儀式である「釈奠(せきてん)」を、菊池の地で再興・斎行したのである 11 。これは、単に儒学の知識を教えるだけでなく、儒教的な儀礼や価値観そのものを肥後の地に根付かせようとする、彼の強い意志の表れであった。

なぜ菊池重朝のような戦国大名が、桂庵をこれほどまでに厚遇したのか。それは、彼らが実力で領国を統治していく上で、朱子学が持つ思想的な有効性に気づいていたからに他ならない。君臣の別を重んじ、社会秩序の維持を説く朱子学は、家臣団を統制し、領国支配を正当化するための強力なイデオロギーとなり得た。また、高名な学者を招聘し、釈奠のような文化的な儀式を行うことは、大名自身の権威を高めるための象徴的な資本投資でもあった。

桂庵は、こうした時代の要請に見事に応え、肥後での活動を成功させた。この成功は、彼の学者としての名声を九州全域に不動のものとし、次なる活躍の舞台である薩摩へと道を開く重要な一歩となったのである 5 。

第四章:薩摩定着と薩南学派の確立

肥後での成功を経て、桂庵玄樹の学識と名声は南九州にまで及んだ。彼の生涯の最終章であり、その活動の集大成となる舞台は、薩摩国であった。ここで彼は、島津氏という強力な庇護者を得て、それまでの遍歴で蒔いてきた知の種を「薩南学派」という恒久的な学統へと結晶させることになる。

第一節:島津忠昌の招聘―薩摩下向の政治的・文化的背景

1478年(文明10年)、桂庵は52歳にして、薩摩国守護・島津忠昌(しまづただまさ)からの招聘に応じ、鹿児島へと下向した 13 。この招聘の背景には、市来の龍雲寺や冠嶽(かんがく)の僧侶たちによる強い推薦があったと伝えられている 1 。

当時の島津忠昌は、分家である薩州家や豊州家などの一族が反乱を起こすなど、領国内の対立に苦しみ、「国中大乱」と評されるほどの困難な統治を強いられていた 22 。元来学問を好んだ忠昌が 22 、明帰りの碩学である桂庵を招いた目的は、単なる知的好奇心からだけではなかった。その背景には、朱子学という新しい教学を導入することで、家臣団に君臣の秩序を徹底させ、精神的な結束を図ることで領国の安定を取り戻そうという、極めて政治的な意図があったと考えられる 5 。

さらに、もう一つの重要な側面として、島津氏が担っていた外交上の役割が挙げられる。室町幕府は島津氏に対し、琉球王国からの朝貢を促すよう命じており、島津氏は琉球や明との外交において重要な窓口となっていた 24 。かつて大内氏の外交顧問として明で活躍した桂庵の国際的な知見と漢文能力は、島津氏の外交政策を遂行する上で、非常に価値のあるものと見なされたのである 2 。桂庵の招聘は、内政と外交の両面における、島津氏の戦略的な一手であった。

第二節:「島陰」の学舎―桂樹院を拠点とした教育活動

桂庵を招聘した島津忠昌は、彼のために鹿児島城下の立野(現在の鹿児島市祇園之洲町付近)に一寺を建立するという、破格の待遇で迎えた 2 。この寺は「桂樹院(けいじゅいん)」と名付けられた。寺が桜島(向島)の影になる場所にあったことから、別名「島陰寺(とういんじ)」とも称され、桂庵自身もこれにちなんで「島陰(とういん)」という号を用いるようになった 2 。

この桂樹院は、単なる寺院ではなく、薩摩における新たな学問の中心地となった。桂庵はこの学舎を拠点として、藩主である忠昌自身をはじめ、伊地知氏などの重臣たち、そして向学心に燃える多くの僧侶や武士たちに対して、明で体得した最新の朱子学を精力的に講義した 1 。彼の教えは、戦乱に明け暮れていた薩摩の地に、新たな知の光をもたらしたのである。

第三節:薩南学派の形成と島津家への深甚なる影響

桂庵玄樹の教えは、やがて「薩南学派(さつなんがくは)」と呼ばれる一大潮流を形成するに至った 3 。これは、特定の学者が一貫した学問体系を地方に根付かせた、日本思想史上でも特筆すべき事例である。薩南学派は、後の江戸時代に全国で隆盛する朱子学の、まさに源流の一つと位置づけられている 6 。

その学統は、島津家中興の祖と称される島津忠良(日新斎)にも多大な影響を与え 5 、彼が定めたとされる「日新公いろは歌」や、薩摩藩独自の武士教育システムである「郷中教育」の精神的な基盤の一部を形成したと評価されている 1 。

薩南学派は、桂庵一代で終わるものではなかった。彼の門下からは多くの優れた学者が輩出された 3 。中でも、桂庵が確立した漢文の訓点法をさらに発展させ、「文之点(ぶんしてん)」として大成させた南浦文之(なんぽぶんし) 4 、そして薩南学派の教えを江戸や琉球にまで広めた泊如竹(とまりじょちく) 13 は、その功績が特に大きい。彼らの活動により、薩摩という一地方で生まれた学問は、再び中央や他国へと還流し、より広い範囲に影響を及ぼしていくことになる。

第四節:京での住持歴任と晩年の東帰庵

薩摩での活動が軌道に乗る一方、桂庵の名声は遠く京都にまで届いていた。彼はその学徳を認められ、薩摩に籍を置きながらも、京都五山の一つである建仁寺の第139代管主や、かつて学んだ南禅寺の住持にも任じられている 1 。これは、彼の学問が単なる地方の碩学のレベルに留まらず、全国的な権威として公に認められていたことを示すものである。

晩年、彼は再び薩摩の地に戻り、鹿児島市伊敷に「東帰庵(とうきあん)」と名付けた庵を結んで隠棲した 1 。そして1508年(永正5年)6月1日(一説に15日)、82年の波乱に満ちた、しかし知の探求に捧げられた生涯を静かに閉じた 6 。彼の墓は、この東帰庵の跡地(現在の桂庵公園内)にあり、その偉大な功績を偲び、1936年(昭和11年)に国の史跡に指定されている 6 。

【表②:桂庵玄樹の師弟・交流関係図】

Mermaidによる関係図

第五章:学問的功績①―日本朱子学の祖として

桂庵玄樹が日本思想史に残した最大の功績の一つは、それまで断片的・教養主義的に受容されていた朱子学を、体系的かつ実践的な学問として日本に確立し、近世儒学の隆盛への道を切り拓いたことにある。彼の活動は、単なる知識の紹介に留まらず、学問のパラダイムそのものを転換させるものであった。

第一節:『大学章句』刊行の画期的意義―日本初の朱子新注本

桂庵の学問的功績を象徴する最も画期的な出来事は、1481年(文明13年)に薩摩で成し遂げられた『大学章句』の刊行である 1 。この事業は、当時の薩摩国老であった伊地知重貞(または重真)の協力のもとで行われた 3 。『大学章句』とは、儒教の基本経典である四書の一つ『大学』に対する、朱熹(朱子)による注釈書である 20 。

この刊行がなぜ画期的であったか。それは、これが日本で初めて印刷・出版された、朱熹の「新注」による儒教経典だったからである 1 。刊行された年号から「文明版大学」と呼ばれるこの書物は、日本の出版史・思想史における金字塔であった。

それまでの学問の伝達は、主に手書きによる写本に依存していた。写本は、一部の特権的な人々の間でしか共有されず、筆写の過程で誤りが生じたり、個人的な解釈が書き加えられたりすることで、内容の同一性が保たれにくいという欠点があった。それに対し、木版印刷は、一度版木を製作すれば、正確に同一の内容を持つ書物を大量に複製することを可能にする。桂庵は、この当時最先端のメディアであった印刷技術を用いることで、自らが明で学んだ「純粋な朱子学」のテキストを固定化・標準化し、その正確な普及を図ったのである。これは、自らの学問体系を後世に正しく伝えようとする、彼の思想家としての強い意志と、卓越した戦略性の表れであった。

第二節:古注から新注へ―純粋朱子学の体系的導入

『大学章句』の刊行が象徴するように、桂庵の学問の核心は、朱熹による「新注」の絶対的な重視にあった。彼以前の日本の五山文学における儒学研究は、漢・唐の学者が著した注釈(古注)と、宋代の朱熹らが著した注釈(新注)を、折衷的に学ぶのが一般的であった。

しかし、明で官学としての朱子学の体系性を目の当たりにした桂庵は、この折衷主義を乗り越え、「新注」こそが孔子・孟子の教えを正しく解明した唯一正統な学問であると確信した 4 。彼はその信念に基づき、講義と出版を通じて、純粋な朱子学の導入を徹底した。彼の学問体系は、四書は朱熹の『集注』、易経は朱熹の『本義』、書経は朱熹の弟子である蔡沈の『集伝』、春秋は胡安国の『胡伝』、礼記は陳澔の『集説』といったように、朱子学系統のテキストに依拠することを門弟に厳しく求めた 30 。

この姿勢は、日本の儒学における解釈のパラダイムを、「古注・新注折衷」から「新注中心」へと大きく転換させる、思想史的な「革命」の狼煙であった。驚くべきことに、彼が薩摩で実践したこの学問の規範は、後に徳川幕府が官学として採用する朱子学のテキスト選択とほぼ完全に一致しており、彼がいかに時代を先取りしていたかを示している 30 。

第三節:後世への影響―藤原惺窩と江戸儒学への連なり

桂庵が薩摩の地で蒔いた純粋朱子学の種は、一地方の学問に終わることなく、やがて日本の知的潮流の中心へと還流していく。その重要な媒介者となったのが、日本近世朱子学の開祖と称される藤原惺窩(ふじわらせいか)であった 3 。

禅僧であった惺窩は、新たな学問体系を模索する中で、薩摩の薩南学派の存在を知る。彼は文禄・慶長の役の際に薩摩国山川(現在の指宿市)に滞在し、そこで薩南学派に伝わる桂庵以来の訓点法に触れた 13 。惺窩は、この薩南学派の学統と、朱子学の原典を正確に読解するための優れたツールであったその訓点法に大きな影響を受け、それを基盤として自らの学問と訓点法を大成させたと言われている 13 。

そして、惺窩の弟子である林羅山が徳川家康に重用され、朱子学が幕府の正学(官学)として採用されるに及び、桂庵の遺産は、形を変えながらも日本の支配的思想の根幹を成すことになった。応仁の乱を避けて地方に下った一介の禅僧が確立した学問が、数世代を経て国家の教学の礎となる。この壮大な知の連鎖のまさしく源流に、桂庵玄樹は位置しているのである 6 。

第六章:学問的功績②―漢文訓読法の革新者

桂庵玄樹のもう一つの不滅の功績は、漢文の読解法、すなわち「訓読」の世界に投じられた革新的な思想にある。彼は単に新しい訓点(句読や返り点など)を考案した技術者ではなく、外国語のテキストにいかに向き合うべきかという根源的な問いを突きつけた思想家であった。その思想は、数世紀後の日本の言語思想を先取りする、驚くべき先進性を持っていた。

第一節:『桂庵和尚家法倭点』にみる訓読哲学

桂庵の訓読に関する思想は、彼の著作『桂庵和尚家法倭点』(『桂庵和尚家法和訓』とも)に集約されている 8 。この書物で彼は、それまでの五山で行われていた訓読法を批判的に検討し、より原文の意図に忠実な読解法の確立を目指した。

彼の議論は、単なる訓点の付け方といった技術論に留まらない。そこには、漢文という外国語で書かれたテキストの論理構造やニュアンスを、いかに損なわずに理解するかという、彼の深い言語哲学が貫かれている。明での7年間の滞在を通じて、生きた中国語とその文化に直接触れた経験が、彼に従来の日本の訓読法が持つ限界を痛感させたのである。平安時代以来、日本人は漢文を日本語の語順や文法に組み替えて「飼い慣らす」ことで受容してきた。しかし桂庵は、その「訓読」というフィルターが、朱子学のような緻密な論理体系を持つ思想を理解する上で、かえって障害となり得る危険性を見抜いていた。

第二節:「直読」の提唱―原文主義への回帰と近世合理主義の先駆

桂庵の訓読論における最も革新的かつ重要な主張が、「直読」の提唱である。彼は『家法倭点』の中で、次のように述べている。

文字読ヲバ無落字様ニ、唐韻ニ読ミ度キ也。其故ハ偶一句半句、ソラニ覚ユル時モ、ヲキ字不知曰其何字也、口惜事

(文字を読むには、一字も省略することなく、中国の発音で読みたいものである。その理由は、たまたま一句や半句を暗唱するような時でも、訓読では読まれない置き字がそこにあることを知らず、それが何の字であるかも分からないのは、非常に残念なことだからだ。)8

ここで彼が言う「落字」や「ヲキ字(置き字)」とは、「而」「也」「於」といった、文法的な機能を持つが訓読の際には読まれずに飛ばされてしまう助字のことである。桂庵は、これらの文字も含めて、漢文の全ての文字を、訓読(日本語訳)するのではなく、「唐韻」(当時の中国語の発音)でそのまま読むべきだと主張したのである 34 。

彼にとって、日本語の語順に並べ替えて読む「訓読」は、あくまで原文を理解するための補助的な手段に過ぎなかった。学問の最終的な目的は、原文そのものと向き合い、その論理と意味を直接把握することにあるべきだと考えたのである 32 。この徹底した原文主義的な姿勢は、江戸時代中期に荻生徂徠らが提唱し、日本の儒学に大きな転換をもたらした古文辞学の思想と軌を一にするものである 8 。徂徠に先立つこと200年以上前に、地方の一禅僧がこのような近代的な言語思想に到達していたという事実は、驚嘆に値する。彼の「直読」への志向は、異文化の思想を真に理解するためには、自国の言語文化の枠組みから一旦自由になり、対象そのものに迫らなければならないという、彼の知的誠実さと「原文への畏敬」の念の何よりの証左であった。

第三節:桂庵点から文之点へ―近世訓読法の主流を形成した功績

「直読」という高い理想を掲げる一方で、桂庵は現実的な教育者として、門弟たちが朱子学の難解なテキストを正確に読解するための、優れた訓読ツールの開発にも尽力した。

彼の訓点法は、全くのゼロから創造されたものではない。その基礎には、日本で初めて朱熹の『四書集註』を講義したとされる禅僧、岐陽方秀(ぎようほうしゅう)が施した訓点があった 3 。桂庵は、この先人の業績を継承しつつ、明での自身の学びを基にそれを補正・改良し、独自の訓点法、いわゆる「桂庵点(かいあんてん)」を確立した。

この桂庵の業績は、さらに彼の弟子たちへと受け継がれ、発展していく。特に、彼の学統を継いだ南浦文之は、師である桂庵の訓点をさらに洗練・整備し、「文之点(ぶんしてん)」として完成させた 3 。この文之点は、その合理性と体系性から高く評価され、江戸時代を通じて四書を学ぶ際の標準的な訓点法として、全国に広く普及した 6 。現代の我々が学校の漢文の授業で学ぶ、レ点や一二点、上下点といった返り点のシステムも、この桂庵から文之へと至る薩南学派の訓点法の流れを汲むものである 36 。桂庵は、その革新的な言語思想だけでなく、実践的な教育ツールを通じて、日本の漢文教育の歴史に絶大な影響を与え続けたのである。

結論:桂庵玄樹が日本思想史に残した不滅の遺産

桂庵玄樹の82年の生涯を俯瞰する時、そこに浮かび上がるのは、単なる一人の学僧の姿ではない。それは、時代の境界(中世から近世へ)、空間の境界(中央と地方、日本と大陸)、そして学問の境界(禅と儒)を軽やかに越境し、知を運び、結びつけ、新たな価値を創造した、稀代の「文化の媒介者」としての姿である。応仁の乱という動乱がなければ、彼は京都の一学僧として生涯を終えたかもしれない。しかし、時代が彼を地方へ、そして大陸へと押し出したことで、彼の才能は日本全体の知的風景を塗り替えるほどの大きな力となった。彼の存在なくして、近世日本の思想、特に朱子学の受容と発展は、大きく異なる道を歩んだであろう。

「国語の神様」への道―伊地知季安による再評価とその歴史的意義

桂庵が確立した薩南学派は、江戸時代中期以降、幕府が主導する林家の学問や、その他の儒学の流派が薩摩に導入されるにつれて、次第にその独自性を失い、一地方の学問として歴史の表舞台から姿を消しかけていた 4 。この忘れられかけていた巨人の業績に再び光を当て、その歴史的価値を劇的に再発見したのが、幕末期の薩摩藩士であり、卓越した歴史家であった伊地知季安(いじちすえやす)であった。

季安は、薩摩藩の歴史と文化を研究する中で桂庵玄樹の偉大さに気づき、その生涯と功績をまとめた浩瀚な漢学史書『漢学紀源』を著した 3 。この書物を通じて、季安は、日本における純粋朱子学の導入や、近世訓読法の源流が、江戸の林家や藤原惺窩に先んじること一世紀以上も前に、薩摩の桂庵によって成し遂げられていたことを明らかにした。この再評価は、江戸中心の文化史観に対する、地方(薩摩)からの力強い異議申し立てであり、幕末維新期における薩摩藩の文化的プライドを大いに鼓舞する役割を果たした。桂庵が、後世「国語や漢文の神様」とまで称されるに至る道は 1 、この伊地知季安による情熱的な顕彰事業から始まったのである。桂庵の評価の変遷そのものが、日本思想史における中央と地方のダイナミックな関係性を映し出す、興味深い一幕と言えよう。

現代に問う桂庵玄樹の精神

桂庵玄樹の生涯と学問は、数世紀の時を超えて、現代に生きる我々にも多くの示唆を与えてくれる。第一に、彼の知的誠実さである。彼は、異文化である中国の思想を安易に自国の枠組みに当てはめることなく、その原文にまで遡り、可能な限り忠実に理解しようと努めた。「直読」の提唱は、グローバル化が進む現代において、他者を真に理解しようとする姿勢がいかにあるべきかを教えてくれる。

第二に、彼の教育者としての情熱である。彼は自らが体得した高度な知識を独占することなく、講義や出版といった手段を通じて、それを広く社会に還元しようとした。知は共有されてこそ価値を持つという彼の信念は、現代の教育や情報公開の理念にも通じる普遍性を持っている。

戦乱という激動の時代にあって、学問への純粋な情熱を生涯持ち続け、それを社会変革の力へと転化させた桂庵玄樹。彼の生涯は、困難な時代を生きる知性の在り方の一つの理想形として、これからも長く語り継がれていくに違いない。

引用文献

- 桂庵玄樹(応永34年(1427年)~永正5年(1508年) http://keiangenjyu.chesuto.jp/e30347.html

- 桂庵玄樹の足どり - 「散策」ブログ https://sansaku-blog.com/%E6%A1%82%E5%BA%B5%E7%8E%84%E6%A8%B9%E3%81%AE%E8%B6%B3%E3%81%A9%E3%82%8A/

- 薩藩学事二 - 鹿児島県 https://www2.library.pref.kagoshima.jp/honkan/files/2017/03/%E7%AC%AC41%E9%9B%86_%E8%96%A9%E8%97%A9%E5%AD%A6%E4%BA%8B%E4%BA%8C%E3%83%BB%E8%96%A9%E8%97%A9%E5%AD%A6%E4%BA%8B%E4%B8%89.pdf

- 薩南学派(サツナンガクハ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%96%A9%E5%8D%97%E5%AD%A6%E6%B4%BE-69229

- [2022年1月号] 熊本・菊池の歴史アラカルト「菊池の偉人・賢人伝」 https://www.libraryofall-kikuchi.net/post/2022%E5%B9%B41%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E7%86%8A%E6%9C%AC%E3%83%BB%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88%E3%80%8C%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E3%81%AE%E5%81%89%E4%BA%BA%E3%83%BB%E8%B3%A2%E4%BA%BA%E4%BC%9D%E3%80%8D

- 桂庵玄樹 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E5%BA%B5%E7%8E%84%E6%A8%B9

- 伊敷の東帰庵跡(桂庵玄樹の墓)、薩摩に招聘された朱子学の大家 - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2023/10/11/195341

- 桂庵玄樹とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A1%82%E5%BA%B5%E7%8E%84%E6%A8%B9

- 1000353 | 桂庵禅師像 - かごしまデジタルミュージアム 資料詳細 http://www.digital-museum.jp/index.php?app=shiryo&mode=detail&list_id=208705&data_id=1000353

- 日本名僧・高僧伝”84・桂庵玄樹(けいあんげんじゅ、1427年(応永34年)- 1508年6月28日(永正5年6月1日))は、室町時代後期の臨済宗の僧。 | 古今相論 川村一彦 http://hikosann.blog.fc2.com/blog-entry-1787.html

- 桂庵玄樹(ケイアンゲンジュ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A1%82%E5%BA%B5%E7%8E%84%E6%A8%B9-58544

- 07菊池の文教2~重朝~|菊池一族公式ウェブサイト - 菊池市 https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2108/9290.html

- 桂庵玄樹来鹿 - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/timeline/keian-kenju/

- 薩摩の学問・教育 - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/shimadzu-culture/satsuma-education/

- 桂庵玄樹 | 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E6%A1%82%E5%BA%B5%E7%8E%84%E6%A8%B9/

- 天与清啓 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%B8%8E%E6%B8%85%E5%95%93

- 益田市立雪舟の郷記念館・雪舟について https://www.iwami.or.jp/sessyu3/5_sesshu/sesshu/sesshu.htm

- 菊池重朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E9%87%8D%E6%9C%9D

- 菊池重朝(きくち しげとも)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E9%87%8D%E6%9C%9D-1068829

- 1481年 『大学(だいがく)』の注釈書『大学章句(だいがくしょうく)』刊行 https://rekishi.yoka-yoka.jp/e1423748.html

- 第Ⅶ章 まとめ - 鹿児島県上野原縄文の森 https://www.jomon-no-mori.jp/old/pdf_data/H46001-2-0155-2-3.pdf

- 島津氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F

- 戦国時代の南九州、大混乱の15世紀(7)伊作久逸の乱、祁答院の戦い - ムカシノコト、ホリコムヨ。鹿児島の歴史とか。 https://rekishikomugae.net/entry/2021/09/02/184507

- 東国地方の戦国大名の印判研究に比して - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220514122200-1.pdf

- 十一代 島津 忠昌(しまづ ただまさ) - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/timeline/shimadzu-tadamasa/

- 桂庵玄樹(けいあんげんじゅ) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ke/entry/031855/

- 泊如竹 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%8A%E5%A6%82%E7%AB%B9

- 近世琉球と儒教 https://nichijyu.gakkaisv.org/kaihou/pdf/csj004/csj4_01.pdf

- 10000267 | 桂菴墓 - かごしまデジタルミュージアム 資料詳細 http://www.digital-museum.jp/index.php?app=shiryo&mode=detail&list_id=1953300&data_id=10000267

- 薩摩兵児二才と新羅花郎徒の比較研究 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/56655763.pdf

- 日本史|寛永期の文化 https://chitonitose.com/jh/jh_lessons77.html

- 桂庵玄樹の「直読」 - 学退筆談 https://xuetui.wordpress.com/2010/10/11/%E6%A1%82%E5%BA%B5%E7%8E%84%E6%A8%B9%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%9B%B4%E8%AA%AD%E3%80%8D/

- 桂菴和尚家法倭點 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300082010

- 桂庵の訓読法とは【R6】4月18日 - 「散策」ブログ https://sansaku-blog.com/%E6%A1%82%E5%BA%B5%E3%81%AE%E8%A8%93%E8%AA%AD%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%AF/

- 金文京『漢文と東アジア』 - はぐれ思想史学徒純情派 https://n-shikata.hatenablog.com/entry/20120901/p1

- 元祖「漢文訓読法」発祥の正龍寺 - 「散策」ブログ https://sansaku-blog.com/%E8%87%A8%E6%B8%88%E5%AE%97%E3%80%80%E6%B5%B7%E9%9B%B2%E5%B1%B1%E6%AD%A3%E9%BE%8D%E5%AF%BA%E3%81%AE%E8%B7%A1/

- 漢学紀源 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2%E5%AD%A6%E7%B4%80%E6%BA%90