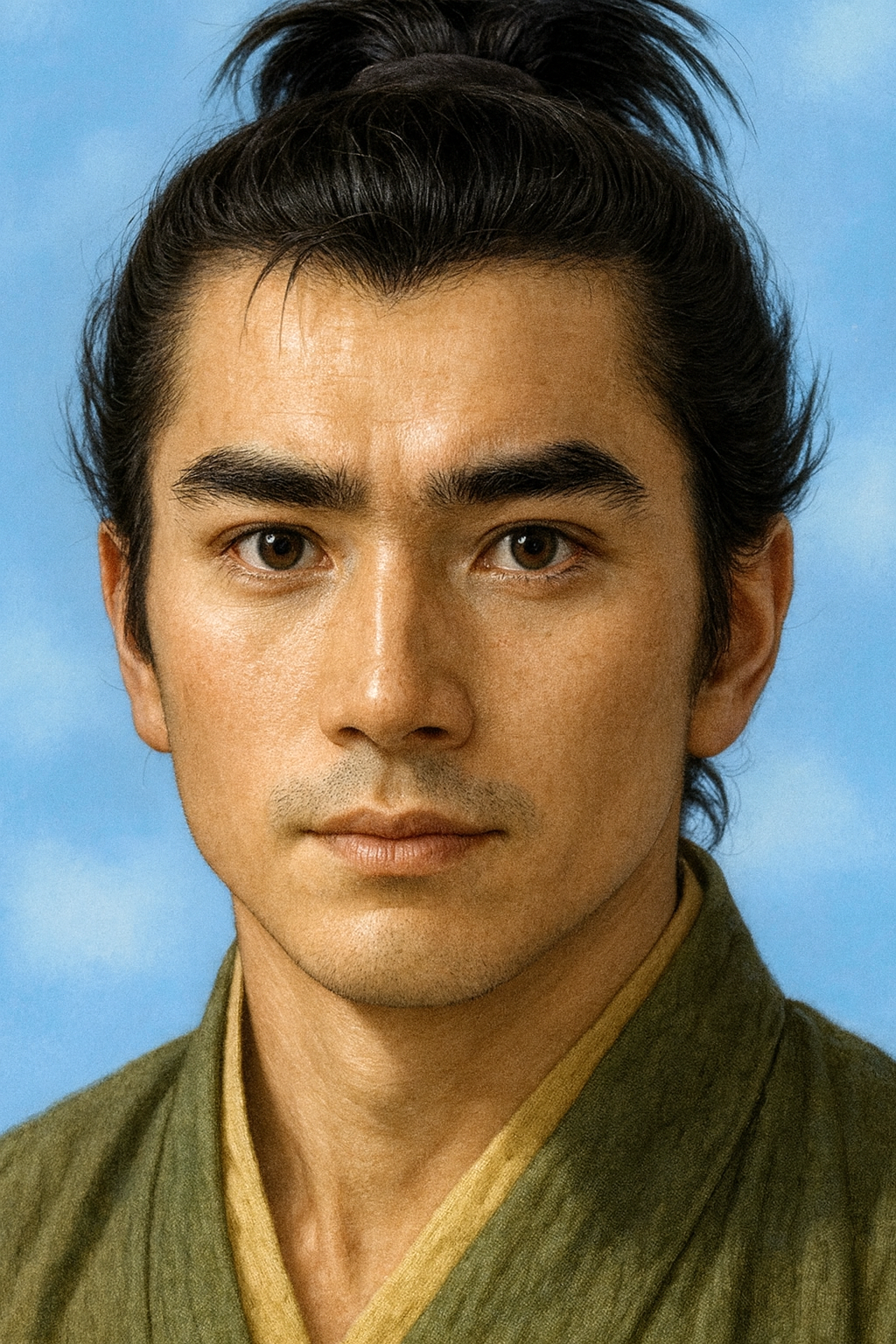

楠葉西忍

楠葉西忍は室町時代の国際商人。天竺人の父と日本人の母の間に生まれ、遣明船に二度乗船し、日明貿易で活躍した。興福寺大乗院の坊人として経済活動を担い、その生涯は当時の国際交流と社会の流動性を示す。

楠葉西忍 ― 室町時代、境界を越えた国際人の生涯

序論:室町時代に生きた国際人、楠葉西忍

室町時代は、後世の我々にとって、応仁・文明の乱に象徴される終わりのない内乱と、下剋上という社会秩序の崩壊が支配した時代として記憶されがちである。しかし、その一方で、この時代は勘合貿易や、時に倭寇と呼ばれる私的な海上活動を通じて、東アジア世界との交流がかつてなく活発化した「国際化」の時代でもあった。列島の内側で権威が揺らぐと同時に、人々の視線は海の外へと向けられ、新たな富と知識、そして機会を求めて多くの人々が波濤を越えたのである。

このダイナミックな時代状況のただなかに、楠葉西忍(くすばさいにん、1395年 - 1486年)という、他に類を見ない特異な経歴を持つ人物が存在した。彼は「天竺人」と称される異邦人の父と、日本の母との間に生を受け、その生涯において商人、在地武士、そして有力寺社の経済官僚(坊人)という複数の顔を巧みに使い分けた。さらには、室町幕府が公式に派遣した遣明船に二度にわたって乗り込み、国際貿易の最前線でその手腕を振るった。

彼の生涯は、一個人の立身出世物語にとどまらない。それは、室町時代の政治、経済、文化、そして国際関係の複雑な綾を解き明かすための、類稀なる「窓」である。本報告書は、楠葉西忍という人物の出自の謎から、彼が実践した貿易活動の具体的な実態、そして日本中世史において彼が持つ歴史的意義に至るまで、現存する史料を駆使して徹底的に解明し、その全貌を明らかにすることを目的とする。彼の足跡を追うことは、すなわち、室町という時代の深層に光を当てる試みに他ならない。

第一章:出自と前半生 ―「天竺」から来た父と動乱の時代

楠葉西忍の複雑で波乱に満ちた生涯を理解するためには、まず彼の原点である、その特異な出自と、足利将軍家の代替わりという政治的動乱に翻弄された前半生を詳細に検討する必要がある。彼のアイデンティティは、異邦人の父と、激動する時代のなかで形成されたのである。

第一節:父ヒジリの来日と足利義満の時代

西忍の父は、「ヒジリ」という名で知られる「天竺人」であった 1 。彼が日本の土を踏んだのは、室町幕府三代将軍・足利義満が絶大な権勢を誇った時代である。史料によれば、ヒジリは応安7年(1374年)、京都の相国寺において義満と会見しており、来日初期から幕府の中枢と直接的な接点を持っていたことがうかがえる 4 。

彼は単なる渡来人ではなく、五山文学を代表する高僧・絶海中津の庇護を受け、さらには義満自身から扶持(経済的支援)を与えられるなど、幕府の公的な保護下で活動する特別な存在であった 1 。京都の三条坊門烏丸に居を構えたヒジリは、やがて「有徳の者」、すなわち裕福な資産家として知られるほどの財を成した 3 。また、「唐人倉」という別名も伝わっており、これは彼が土倉(金融業)を営んでいた可能性を示唆している 1 。

義満が「日本国王」として明との勘合貿易を推進した時代背景を鑑みれば、北京を中心とする貿易商人であったともいわれるヒジリが、その対外政策において重要な役割を担っていたことは想像に難くない 4 。彼は、義満政権の国際志向を象徴する人物の一人だったのである。このような父のもと、ヒジリは河内国楠葉(現在の大阪府枚方市楠葉)出身の女性を妻とし、応永2年(1395年)に息子が生まれる。これが、後に西忍となる人物であり、幼名を「ムスル」といった 1 。

第二節:「天竺」の謎 ― その地理的・文化的背景の考察

西忍の父ヒジリの出自である「天竺」という言葉は、現代の我々が直ちにインドを想起するような、明確な地理的範囲を示すものではなかった。室町時代の日本において、「天竺」は中国(唐土)のさらに西に位置する、仏教が生まれた聖地というイメージを伴う、広範で時に漠然とした異郷を指す言葉であった 7 。事実、江戸時代初期の人物である山田長政は、自身が居住するシャム(タイ)を「天竺」の一部と認識していた記録が残っており、この言葉が東南アジアを含む広大な地域を包含し得たことを示している 9 。

このため、ヒジリの出自についても、インド説が有力視される一方で、ジャワ、アラビア、ペルシア、マレー、あるいは琉球人といった多様な説が研究者によって提唱されている 3 。確たる証拠はないものの、彼の出自の謎を解く一つの鍵となりうるのが、西忍の幼名「ムスル」である 1 。この明らかに日本語由来ではない響きは、ペルシア語圏やアラビア語圏に存在する地名「モスル(Musul)」を想起させ、ヒジリの血筋が遠く中東にまで遡る可能性を物語っている 12 。

この「出自の謎」は、ヒジリと西忍が当時の日本人にとって「既知の世界(日本、唐土)の外から来た者」という、ある種の神秘性と異質性を帯びた存在として認識されていたことを示唆する。当初、西忍自身も父の出自に由来する「天竺」を姓としていたが 1 、後に母の故郷である「楠葉」を名乗るようになる 1 。これは、異邦人の子という出自を背負いながらも、日本社会に深く根を下ろしていこうとする、彼のアイデンティティの選択であったと考えられる。

第三節:足利義持政権下での不遇と大和への移住

栄華を極めた義満の死後、四代将軍の座に就いた足利義持は、父の政策を大きく転換させる。特に、明の皇帝に対して臣下の礼をとる朝貢形式の勘合貿易を「屈辱的」であるとして、これを一時的に中断した 14 。この国家レベルの外交方針の転換は、義満の庇護下にあった人々の運命を暗転させた。

義満の積極的な対外政策の恩恵を最も受けていた一人であるヒジリは、その子西忍とともに義持の勘気を被り、処罰されることとなる 1 。その具体的な理由は史料に明記されていないが、前時代の寵臣に対する粛清、あるいは義満の政策を否定するための象徴的な処断であった可能性が高い。父子は守護大名の一色氏に預けられるという、極めて厳しい処遇を受けた 1 。西忍の前半生における不遇は、個人的な失敗によるものではなく、室町幕府の対外政策の変転に直接的に翻弄された結果であった。

やがて父ヒジリが没すると西忍は赦免されるが、彼が選んだ道は京都での再起ではなかった。彼は家督を弟の民部卿入道に譲ると、長年暮らした都を離れ、大和国平群郡立野(現在の奈良県三郷町)へと移住する 1 。この移住は、彼の人生における大きな転機となり、新たな権力基盤を築くための第一歩となったのである。

第二章:興福寺大乗院との結びつき ― 商人、武士、そして坊人として

政治の中枢であった京都を追われた西忍は、南都・奈良の巨大寺社勢力である興福寺と結びつくことで、新たな活路を見出す。この地で彼は、商人、在地武士、そして寺院の経済官僚という複合的なアイデンティティを確立し、その後の飛躍の礎を築いていく。

第一節:門跡経覚との関係と得度

大和国に移った西忍が新たな活動拠点として選んだのは、南都において絶大な権勢を誇った法相宗の大本山・興福寺であった。彼はその有力な塔頭(たっちゅう)である大乗院に奉仕するようになる 1 。

特に重要だったのが、当時の大乗院門跡であった経覚(きょうがく)との出会いである。西忍は経覚のもとで得度(出家)し、「西忍」という法号を授かった 1 。これは、俗世を捨てて仏道に専念するための隠遁ではなかった。むしろ、有力寺社の権威と組織力を背景に、より大規模な経済活動を展開するための戦略的な選択であった。

嘉吉元年(1441年)以降、西忍は没するまで大乗院の「坊人(ぼうにん)」として奉公したことが記録されている 1 。坊人とは、寺院に所属し、その荘園管理や財務、さらには交易といった世俗的な実務を担う専門職である。この事実は、西忍が興福寺という巨大組織の経済活動の中核を担う、不可欠な存在へと登り詰めたことを示している。中世の寺社が単なる宗教団体ではなく、西忍のような高度な専門知識を持つ俗人を活用して利潤を追求する、巨大な経済主体であったことが、彼の経歴から鮮明に浮かび上がる。

第二節:在地における複合的アイデンティティ

西忍の生存戦略は、興福寺という巨大なパトロンを得るだけに留まらなかった。彼は、大和の在地社会に深く根を張ることで、その基盤をより強固なものとした。その最も象徴的な行動が、大和の在地武士である立野氏の一族、戌亥(いぬい)氏の娘との婚姻である 1 。これは、在地勢力との間に強固な血縁関係を築き、地域社会の一員として受け入れられるための重要な布石であった。

この婚姻は、興福寺内部での彼の立場をさらに強化する効果ももたらした。妻の兄(あるいは弟)にあたる実弾房宗信もまた大乗院に仕える僧侶であり、寺院内部の人的ネットワークを公私にわたって固めることができたのである 3 。

さらに西忍は、自らも立野の地に田地を所有し、「立野衆」と称される在地武士団の一員としての性格をも有していた 1 。これにより、彼は単なる商人や坊人ではなく、土地に根差した武士としての側面も持つ、極めて複合的な社会的地位を築き上げた。幕府という中央の政治的後ろ盾を失った危機を、宗教的権威(興福寺)、在地の軍事力・影響力(立野衆)、そして自身の商業的才覚を巧みに融合させることで乗り越え、より安定した権力基盤へと転換させたのである。

第三節:家族構成と大和における基盤

立野戌亥氏の娘との間には、永享元年(1429年)に長男の元次(もとつぐ)が誕生したのをはじめ、二男二女、計四人の子供に恵まれた 3 。西忍は、自身が一代で築き上げた地位と専門知識を、一族の「家業」として次代に継承させることにも意を砕いた。

その証左に、長男の元次も父の跡を継ぎ、大乗院の坊人として金銭出納という重要な業務に携わっている 1 。これは、西忍の能力が個人的なものに留まらず、楠葉家が専門職として大乗院に仕える体制が確立されたことを意味する。こうして西忍の一族は、興福寺大乗院という巨大な組織を後ろ盾としながら、大和国に確固たる社会的・経済的基盤を築き上げることに成功したのである。

第三章:遣明船貿易の実践 ― 二度の渡航が明かす日明交易の実態

大和国に確固たる地歩を築いた西忍は、その類稀なる才覚を、再び国際舞台で発揮する機会を得る。彼の生涯のハイライトともいえる二度の遣明船渡航は、当時の日明貿易のリアルな姿を現代に伝える貴重な記録となった。

第一節:永享四年(1432年)の初渡航

西忍が初めて遣明船に乗り、明国へと渡ったのは永享4年(1432年)のことである 1 。この時期は、六代将軍・足利義教が、先代の義持が中断していた勘合貿易を幕府の財政再建のために再開した直後にあたる 16 。西忍がこの好機を逃さず、いち早く行動を起こしたことは、彼の時代の変化を的確に読み取る鋭い嗅覚と、国際貿易にかける情熱を物語っている。

この最初の渡航に関する詳細な記録は残念ながら多くは残されていない。しかし、父ヒジリの背中を見て育ったとはいえ、彼自身が国際貿易の実践的な知識と経験を積み、その後のさらなる飛躍を遂げる上で、この航海が極めて重要な第一歩であったことは間違いない。

第二節:享徳二年(1453年)の渡航 ― 外官としての役割と航海の全貌

西忍の名を歴史に刻むことになったのは、享徳2年(1453年)に行われた二度目の渡航である 1 。この時、西忍は単なる一介の客商ではなかった。彼は、興福寺の末寺である多武峰寺と長谷寺が共同で費用を負担して派遣した貿易船の「外官(げかん)」という重職を務めたのである 1 。外官とは、遣明船団の正使・副使といった外交使節に次ぐ役職であり、渡航費用の調達から商品の選定、航海の安全、そして現地での交易に至るまで、貿易実務のすべてを取り仕切る現場の最高責任者であった。

西忍は、この大役を担うにあたり、その卓越した手腕を遺憾なく発揮した。費用の調達、貿易商品の手配、船の借用といった複雑な準備段階から、プロジェクトマネージャーとして全ての過程を統括したのである 4 。彼は30名余りの商人らを率い 1 、さらにこの重要な航海に長男の元次を同行させた 3 。これは、自身の後継者である息子に、国際貿易の厳しい実務と、異文化との交渉術、そして莫大な利益を生み出すノウハウを直接継承させるための、実践的な教育(OJT)であったと考えられる。

西忍率いる船団は、明の主要港である寧波(ニンポー)に到着後、そこから内陸へと進み、副都の南京を経て、首都・北京にまで赴き、直接貿易を行った 1 。この足跡は、勘合貿易が単なる港での物々交換ではなく、外交使節団として明帝国の心臓部まで旅をする、数年に及ぶこともある大掛かりな国家事業であったことを示している。西忍は単なる商人ではなく、寺社という巨大資本の代理人として国際貿易をマネジメントする、現代でいう「総合商社の専門役員」に比肩する存在であった。

第三節:『大乗院寺社雑事記』に見る交易品と利益構造

幸運なことに、この二度目の渡航における西忍の貴重な体験は、彼が奉公していた大乗院の門跡・尋尊(じんそん)によって、その詳細な日記である『大乗院寺社雑事記』や、西忍の談話を直接筆録したとされる『唐船日記』に克明に記録された 1 。西忍と尋尊の個人的な信頼関係が、結果として日明貿易の実態を解明するための第一級の歴史史料を後世に残すことになったのである。これらの記録は、公式な外交文書からは決して見えてこない、貿易の現場における生々しい経済活動を我々に伝えてくれる。

記録によれば、日本からの主要な輸出品は、銅、硫黄、そして高品質で知られた刀剣(太刀、長大刀)、扇、さらには中継貿易品であった蘇芳(染料)などであった 18 。これに対して、明からは生糸や、当時日本国内で通貨として広く流通していた永楽通宝などの銅銭が主に輸入された 3 。

『大乗院寺社雑事記』は、その驚くべき利益構造をも具体的に記している。例えば、日本で10貫文の価値がある銅1駄(約120-144kg)を明の寧波で売却すると、日本では50貫文もの価値がある生糸10斤と交換できたという 19 。これは、元手に対して実に5倍もの利益を生む、極めて利潤の高い取引であったことを示している。さらに、西忍の談話は、明国内の都市によって銀と銭の交換レートが大きく異なることまで記録している。銀10匁が、北京では銭1貫文にしか相当しないのに対し、南京では2貫文、そして港町の寧波では3貫文で取引されたというのである 18 。この事実は、西忍が地域ごとの経済状況の差異を正確に把握し、それを利用して利益を最大化する裁定取引(アービトラージ)の知識をも持ち合わせていた、高度な経済人であったことを証明している。

以下の表は、『大乗院寺社雑事記』の記述に基づき、西忍が関わった日明貿易の経済的実態を分析したものである。

表1:楠葉西忍が関わった日明貿易の主要交易品と利益構造の分析

|

品目 |

方向 |

日本での価値(推定) |

明での価値(交換レート) |

利益構造の分析 |

典拠 |

|

銅 |

輸出 |

1駄あたり10貫文 |

生糸10斤(日本での価値50貫文相当)と交換 |

元手の5倍の価値となる主力輸出品。日本の銅が中国で高く評価されていたことを示す。 |

『大乗院寺社雑事記』 19 |

|

硫黄 |

輸出 |

- |

- |

火薬の原料として軍事的に重要。日本の特産品として価値が高かった。 |

『大乗院寺社雑事記』 18 |

|

刀剣 |

輸出 |

- |

- |

美術品・武器として珍重され、高値で取引された。日本の高度な製鉄技術の象徴。 |

『大乗院寺社雑事記』 18 |

|

銀 |

- |

- |

10匁あたり、北京で1貫文、南京で2貫文、寧波で3貫文 |

明国内での地域的な価格差を利用した裁定取引の可能性を示唆。高度な経済知識。 |

『大乗院寺社雑事記』 18 |

|

生糸 |

輸入 |

10斤あたり50貫文 |

- |

日本では生産できない高級織物の原料として需要が高く、莫大な利益をもたらした輸入品。 |

『大乗院寺社雑事記』 19 |

|

明銭 |

輸入 |

- |

- |

日本国内で流通する通貨として、商品価値と通貨価値の両方を持っていた。 |

『大乗院寺社雑事記』 3 |

第四章:晩年と後世への影響 ― 一貿易商人が歴史に残した足跡

二度にわたる大航海を成功させ、国際貿易の第一線から退いた後も、西忍の人生は静かに終わることはなかった。彼は経済的な成功を社会的・文化的な名声へと転換させ、その特異な生涯は後世に大きな影響を残すことになる。

第一節:大和古市での終焉と一族のその後

貿易の現場から引退した西忍は、晩年を大和国の古市(ふるいち、現在の奈良市古市町周辺)で過ごした 1 。しかし、それは単なる隠居生活ではなかった。経済界の成功者として揺るぎない地位を築いた彼は、当時の文化活動にも積極的に参加していた。その最も顕著な例が、当代随一の知識人であり公家であった一条兼良が主催する和歌会に列席していたという記録である 1 。

商人が公家の文化サロンに参加することは、通常では考えられないことであった。これは、西忍が単なる金儲けに長けた商人ではなく、蓄えた富を背景に、大乗院という権威ある組織の一員として高い教養を身につけ、社会的に尊敬される人物であったことを雄弁に物語っている。彼は、経済資本を文化資本、そして社会関係資本へと巧みに転換させることに成功したのである。

文明18年2月14日(西暦1486年3月19日)、楠葉西忍は、その波乱に満ちた生涯に幕を下ろした。享年92歳という、当時としては驚異的ともいえる長寿を全うした 1 。彼の死後も、息子・元次が大乗院の坊人としての務めを果たし、楠葉家は興福寺との密接な関係を維持し続けた 1 。

第二節:歴史史料における楠葉西忍の価値

楠葉西忍の生涯は、特定の個人に関する記録が乏しい室町時代において、その出自から家族構成、具体的な経済活動、そして晩年に至るまでが、信頼性の高い一次史料によって比較的詳細に追跡できる、極めて稀有な事例である。

彼の存在そのものが、室町時代の社会が持つ重要な側面を浮き彫りにしている。天竺人の子という、ともすれば社会的なハンディキャップになりかねない出自を乗り越え、自身の才覚と戦略で巨大な富と高い社会的地位を築き上げた彼の人生は、この時代が固定的な身分制社会ではなく、実力主義的な側面を色濃く持っていたことを証明している。彼の生涯は、まさに「室町ドリーム」と呼ぶにふさわしい。

また、彼の活動記録は、日明貿易の担い手が幕府や守護大名といった武家政権だけではなかったという、日本中世史の通説を具体的に裏付ける決定的な証拠となっている。興福寺のような巨大寺社勢力が、西忍のような専門家を擁して国際貿易に深く関与し、莫大な利益を上げていたという事実は、彼の記録なくしては具体的に解明できなかったであろう 1 。近年、彼の波乱に満ちた生涯は歴史小説の題材となるなど、学術的な価値に留まらず、魅力的な歴史上の人物として新たな光が当てられている 3 。

結論:境界に生きた男、楠葉西忍の歴史的意義

楠葉西忍の92年の生涯を俯瞰するとき、我々は彼が常に何らかの「境界」を越え、その上で生きた人物であったことに気づかされる。天竺と日本という 民族的境界 、俗(商人・武士)と聖(坊人)という 身分的境界 、商人・武士・寺院官僚という 職業的境界 、中央(京都)と在地(大和)という 地理的境界 、そして何よりも、日本と明という 国家的境界 。彼は、これらのあらゆる境界線を縦横無尽に越境し、それぞれの領域の論理を巧みに利用して、自らの人生を切り拓いていった。

彼の人生は、室町時代という時代そのものが内包していた、流動性、多様性、そして国際性というダイナミズムを、一個人の生涯を通じて見事に体現している。戦乱のイメージの影に隠れがちな、この時代のもう一つの顔、すなわち、人々が海を越えて新たな可能性を求めたグローバルな側面を、西忍の物語は鮮やかに描き出している。

一人の貿易商人の生涯を丹念に追う作業は、政治史や制度史といったマクロな視点だけでは決して見えてこない、生身の人間が織りなす中世日本のリアルな姿を我々に示してくれる。固定観念にとらわれない自由な精神と、卓越した実務能力をもって時代を駆け抜けた楠葉西忍は、まさしく室町時代が生んだ真の国際人であった。彼の足跡は、今後も日本中世史研究において、計り知れない価値を持つ貴重な光を放ち続けるであろう。

引用文献

- 楠葉西忍(くすばさいにん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A5%A0%E8%91%89%E8%A5%BF%E5%BF%8D-1071651

- 楠葉西忍(くすばさいにん) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ku/entry/031608/

- 楠葉西忍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%A0%E8%91%89%E8%A5%BF%E5%BF%8D

- 室町時代の商人で - 楠葉西忍[くすばさいにん]は https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000000/367/77381.pdf

- 室町時代、混血の若者天竺天次の活躍!|hiranosyu - note https://note.com/hiranosyu/n/nfecd4d9cd38d

- 大航海時代前夜 飛鳥・奈良の昔から,日本 http://kinnekodo.web.fc2.com/link-17.pdf

-

古代から近代まで

日本人の世界認識はどのように変わってきたのか!?

そしてそれが歴史に与えた影響は!? - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/1342/ - 仏教伝来以後の時点において - 日本思想史学会 https://ajih.jp/backnumber/pdf/16_02_01.pdf

- 天竺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%AB%BA

- 天竺徳兵衛とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A9%E7%AB%BA%E5%BE%B3%E5%85%B5%E8%A1%9B

- 天竺 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%A4%A9%E7%AB%BA

- コンヤを10倍楽しむための観光ガイド!メヴラーナ教と文化・芸術の街 https://turkish.jp/destinations/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A4%E3%81%AE%E7%94%BA/

- 10月12日【きょうは何の日】1453年 楠葉西忍、遣明船により中国へ渡航 &【でんごんばん】 https://www.hira2.jp/town/archives-50286081.html

- 勘合貿易 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/kango-boeki/

- 足利義満が南北朝を統一できた理由とは? 〜経済力が支えた室町幕府の強さ - note https://note.com/yaandyu0423/n/n57f7d0d76d12

- 【高校日本史B】「明(日明貿易の展開)」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12715/point-2/

- 大乗院寺社雑事記の研究 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA3035455X

- 第5冊 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/2/2433/2020_1_%E7%9F%B3%E8%A6%8B%E9%8A%80%E5%B1%B1%E7%9F%B3%E8%A6%8B%E9%8A%80%E5%B1%B1%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 市立函館博物館 研究紀要 http://hakohaku.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/KIYOU-32.pdf