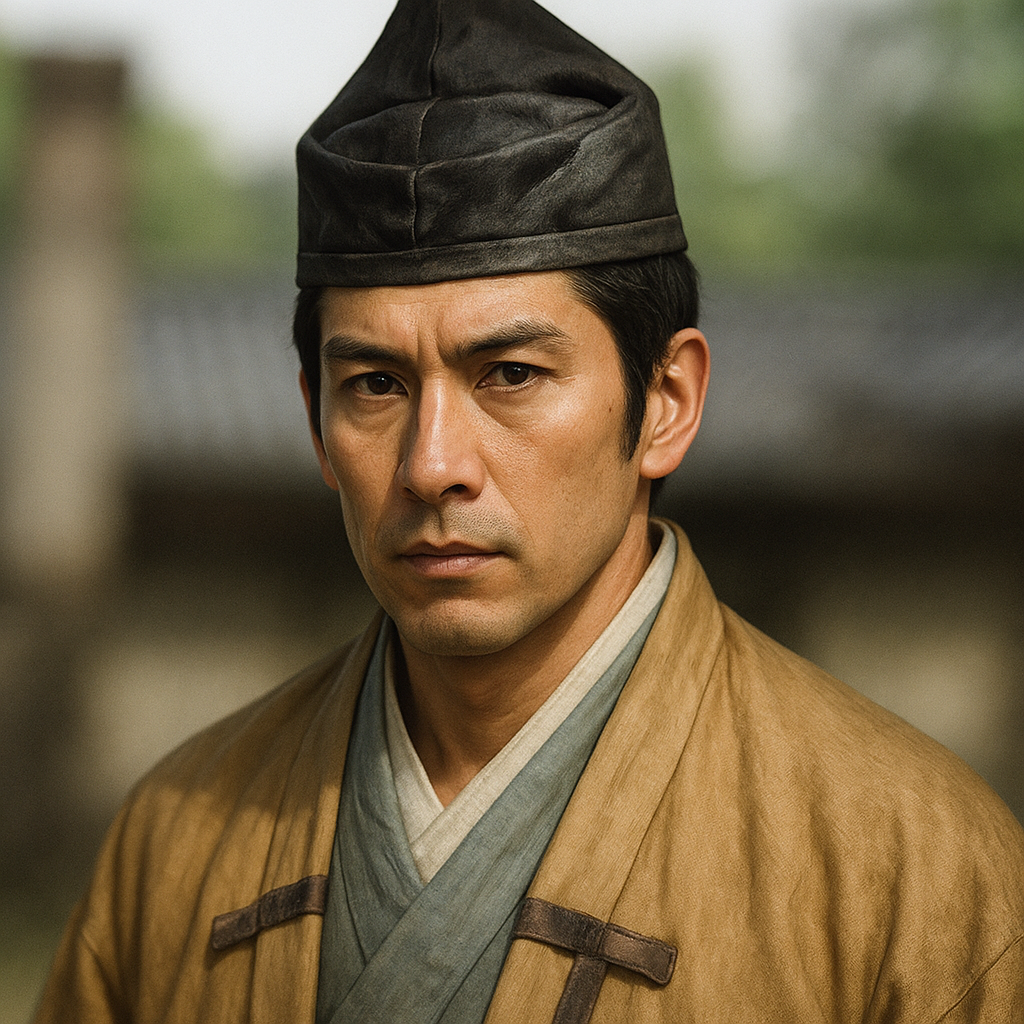

河田長親

河田長親は上杉謙信の重臣。近江出身で謙信の信頼を得て、北陸方面の軍事・統治を担う。織田軍との激戦で病死するまで忠義を貫いた。

謙信の「旗本」、河田長親 ― 上杉家を支えた異能の将、その生涯の徹底分析

序論:謙信に見出された異色の将、河田長親

戦国時代の雄、上杉謙信。彼が率いた家臣団は、越後の大地に根を張る譜代の国人衆によって構成される強力な軍事組織であった。しかし、その中にあって、全く異なる出自を持ちながら主君の絶対的な信頼を得て政権の中枢に駆け上がり、ついには最激戦区である北陸方面軍の総指揮官という重責を担った武将がいた。その男の名は、河田豊前守長親(かわだ ぶぜんのかみ ながちか)。

彼の生涯は、謙信が理想とした家臣団の姿と、その死後に上杉家が直面した過酷な現実を象ยี่สิบする。本稿では、近江出身の一介の浪人とされる身から上杉家屈指の重臣へと至った長親の軌跡を、最新の研究成果 1 を踏まえつつ、その出自、仕官の経緯、奉行としての内政手腕、方面軍司令官としての軍事・統治能力、そして「御館の乱」や対織田戦線における苦闘という多角的な視点から徹底的に分析し、その実像と歴史的意義を明らかにすることを目的とする。

第一部:出自と仕官の謎 ― 越後の龍に仕えた近江の男

河田長親の人物像を理解する上で、まず彼の出自と上杉謙信への仕官の経緯を解明する必要がある。譜代家臣が絶対的な力を持つ越後において、新参者である彼がなぜ重用されたのか。その謎は、彼の出自そのものに深く関わっている。

1-1. 最有力説「近江出身」の検証

河田長親の出自については諸説存在するが、最も有力視されているのは近江国出身説である。多くの史料が彼を近江の出身としており 3 、具体的には近江国守山(現在の滋賀県守山市)であったと記されている 4 。父は伊豆守入道を名乗る河田元親という人物であったと伝わる 7 。

この説は、文献史料のみならず、考古学的、民俗学的な知見によっても強力に補強されている。長親の出身地とされる滋賀県守山市川田町では、1986年から1992年にかけての発掘調査により、武家城館を含む中世の遺構が確認された。さらに、現地には長親の一族の末裔とみられる川田姓の住民が現存し、その家には先祖が上杉家臣の河田氏と関係があったことを示す史料が伝承されている 7 。これは、近江出身説を裏付ける重要な物証と言えよう。

また、長親の叔父とされる河田重親も近江出身とされ、甥である長親を頼って上杉家に仕官したという記録が存在する 8 。長親個人の出世を聞きつけた近江の河田一族の多くが、立身出世を夢見て越後へ移住したという逸話も残っており 7 、これらは河田氏の拠点が近江にあったことを強く示唆している。

1-2. 謙信への仕官 ― 運命の出会い

長親が歴史の表舞台に登場するのは、永禄2年(1559年)のことである。当時、長尾景虎と名乗っていた上杉謙信が二度目の上洛を果たした際、その才能と、一説にはその美貌を認められ、側近として召し抱えられたとされる 3 。日吉大社の稚児であったという伝承 7 もあり、彼の出自の特異性を物語っている。

この登用は、単なる個人的な巡り合わせと見るべきではない。謙信にとってこの時期の上洛は、将軍・足利義輝や朝廷との関係を強化し、越後国主としての自らの権威を中央に認めさせるという、極めて重要な政治的意味を持っていた。そのため、畿内の情報や文化、政界の動向に通じた有能な人材を求めていた可能性は高い。近江出身で、中央の事情にも明るかったであろう長親は、まさに謙信が求める人材像に合致していたのである。

この抜擢の背景には、謙信の統治戦略が透けて見える。越後の国人衆は、それぞれが独立した領地と家臣団を持つ半独立的な勢力であり、謙信の権力基盤であると同時に、潜在的な反抗勢力でもあった。彼らの利害は複雑に絡み合い、必ずしも謙信の意向と一致するとは限らなかった。それに対し、長親は越後に何の政治的・血縁的基盤も持たない「アウトサイダー」である。彼の権力、地位、そして存在意義のすべては、主君である謙信からの信任にのみ依存する。これは、彼が譜代家臣の利害に縛られることなく、謙信の意向を忠実に実行する理想的な側近となり得ることを意味していた。長親の登用は、謙信が旧来の封建的な権力構造を乗り越え、より直接的で中央集権的な支配体制を構築しようとした試みの一環であり、彼の実力主義を象徴する出来事であったと言える。

1-3. その他の諸説と人物誤認

一方で、後世の軍記物や創作においては、長親が越後の生まれであるかのように描かれることがある 12 。しかし、これは彼の目覚ましい活躍から、あたかも譜代の家臣であったかのように見なされた結果生じた誤解であり、同時代の史料による裏付けはない。

また、彼の基礎情報である生没年にも錯綜が見られる。没年は天正9年(1581年)3月24日 3 が有力視されるものの、生年には天文9年(1540年)説 7 、天文12年(1543年)説 13 、天文14年(1545年)説 14 など複数の説が存在し、いまだ確定を見ていない。この情報の不確かさが、彼の前半生の姿を謎に包まれたものにしている。

|

項目 |

説1 |

説2 |

説3 |

|

出自 |

近江国守山 |

近江国 |

近江国 |

|

生年 |

天文12年(1543年) |

天文9年(1540年) |

天文14年(1545年) |

|

没年 |

天正9年(1581年) |

天正9年(1581年) |

天正9年(1581年) |

|

享年 |

39歳 |

42歳 |

37歳 |

|

典拠 |

13 |

7 |

14 |

第二部:謙信政権下での台頭 ― 「旗本之奉行」としての才幹

上杉家に仕官した長親は、瞬く間に頭角を現し、謙信政権の中枢へと食い込んでいく。彼が担った「旗本之奉行」という役職は、その異例の出世と、謙信からの絶大な信頼を物語っている。

2-1. 「旗本之奉行」の職責と権限

「旗本之奉行」とは、謙信直属の側近官僚を指す呼称である 15 。これは、長親が謙信個人の信任を背景に、家臣団の序列を超えて直接的な権限を行使する立場にあったことを示している。彼の名は、寺領の安堵状 16 や、他大名との外交文書に頻繁に登場する 5 。特に永禄12年(1569年)、上杉氏と北条氏が同盟(越相同盟)を結んだ際には、北条氏康からの書状の宛名に、重臣である松本景繁、上野家成と共に長親の名が記されており 20 、彼が外交の最前線で極めて重要な役割を担っていたことがわかる。

また、彼は謙信の意思を奉じて具体的な指示を文書として発給する、奏者の役割も担っていた 19 。永禄5年(1562年)に輝虎(謙信)が発給した判物の写しには、「猶従河田所可申遣候(なお、詳細は河田から申し遣わすであろう)」との一文が見える 16 。これは、長親が謙信の意を完全に理解し、それを代行する腹心中の腹心であったことを明確に示している。

2-2. 軍事司令官としての初期の活躍

長親の才能は、内政や外交といった文官的な領域に留まらなかった。彼は軍事司令官としても優れた能力を発揮した。永禄年間(1558-1570年)の関東出兵においては、対北条氏の最前線である上野国の厩橋城(現在の群馬県前橋市)や沼田城(同県沼田市)の城代を務めた記録が残っている 7 。これは、彼が単なる吏僚ではなく、軍事的な知見と胆力も高く評価されていた証左である。

越後国内においても、彼は古志郡の栖吉城主となり 7 、長岡地域に拠点を構えた。近年の研究によれば、長親は彼に従う「古志のサムライ」たちを率いて地域軍団を編成し、上杉軍の一翼を担ったとされている 15 。謙信直属の側近でありながら、同時に地域軍団の指揮官としても機能するという、文武にわたる彼の多面的な役割は、謙信政権における人材登用の特徴を色濃く反映している。謙信は、文官と武官を機能で分化させるのではなく、長親のような智勇兼備の万能な側近に多岐にわたる任務をこなさせる、より属人的な統治システムを志向していた。長親は、単なる「奉行」や「武将」ではなく、謙信の権力を代行する「万能の代理人」だったのである。

2-3. 謙信からの絶大な信頼

長親に対する謙信の信頼は、破格のものであった。その象徴的な逸話が、古志長尾氏の名跡継承問題である。古志長尾氏は、上杉宗家に次ぐ格式を持つ名門分家であったが、謙信はこの名跡を長親に与えようとした 7 。伝承によれば、長親は畏れ多いとしてこれを固辞したとされるが、この事実自体が、謙信が新参者の長親を血縁者と同格に扱おうとしたほどの、絶大な信頼を寄せていたことを物語っている。

また、謙信は「武運長久」に通じるとして「長」の字を好み、信頼する家臣に与えることが多かった。吉江長秀や荻田長繁など、「長」の諱(いみな)を持つ武将は、謙信が烏帽子親になったと伝えられる者が多い。長親の諱もまた、謙信が命名した可能性が指摘されており 7 、彼が謙信のパーソナルな家臣団の一員として、深く取り込まれていたことを示している。このような属人的な統治システムは、君主と側近の個人的な能力と信頼関係に大きく依存する。それは、謙信や長親といったキーパーソンを失った際に、システム全体が機能不全に陥るという脆弱性を、当初から内包していたと言えるかもしれない。

第三部:北陸戦線の総指揮官 ― 泥沼の越中平定戦

謙信政権下で順調にキャリアを重ねた長親であったが、彼の生涯で最も過酷な試練の場となったのが、北陸、特に越中の戦線であった。対一向一揆、そして対織田信長という二正面作戦の最前線で、彼は方面軍司令官としてその真価を問われることになる。

3-1. 越中方面軍司令官への就任

永禄年間末期から、上杉氏は越中の一向一揆との戦いを本格化させる 7 。越中は、京都への上洛ルートを確保するという戦略的意味合いに加え、西から勢力を拡大する織田信長との緩衝地帯としても、極めて重要な地域であった。この重要戦線の指揮官として白羽の矢が立ったのが、河田長親であった。

彼は越中魚津城主 3 、後には松倉城主 3 に任じられ、新庄城主の鯵坂長実らと共に、事実上の越中方面軍総指揮官として、この地域の軍事・統治の全権を委ねられた 7 。これは、本国・越後からは遠く、かつ敵対勢力が深く根を張る地域を統治するために、謙信が長親に大幅な裁量権を委譲したことを意味する。彼の役割は単なる司令官に留まらず、実質的な「副王(Viceroy)」に近いものであり、その判断一つが方面全体の趨勢を決するほどの重責であった。

3-2. 対一向一揆戦の泥沼化

長親が直面した最大の敵は、越中の一向一揆であった。彼らは加賀の一向一揆とも連携し、時には数万の兵力を動員する強大な勢力であり 25 、その抵抗は熾烈を極めた。これは単なる国人領主との戦いではなく、民衆を深く巻き込んだ宗教戦争の側面を持ち、軍事力による完全な鎮圧は極めて困難であった 26 。

上杉軍の戦況は一進一退を繰り返し、元亀3年(1572年)の尻垂坂の戦いでは、一揆勢の前に手痛い敗北を喫するなど 25 、戦線は完全に膠着状態に陥った。謙信が「軍神」と称されながら天下統一を果たせなかった理由の一つとして、「越中の一向一揆に手間取ったこと」が挙げられるほどである 27 。長親がこの泥沼の戦線に長年釘付けにされていたという事実は、上杉家が人的・物的資源を北陸方面に大量に投入し続けなければならなかったという「戦略的過重負担」を象徴している。彼は、拡大した領国を維持するための「重し」の役割を、その一身に背負っていたのである。

3-3. 占領地の統治者として

長親の任務は、軍事行動だけに留まらなかった。彼は占領地の統治者としても、その手腕を発揮している。特に、拠点とした松倉城の周辺には松倉金山が存在し、長親はその経営も担ったとされる 14 。これは、遠征の戦費を現地で調達し、長期的な占領体制を築こうとする、彼の統治者としての優れた視点を示している。

近年の研究、特に金龍教英氏による「上杉氏の越中支配について」 1 などの論考は、長親やその後任である須田満親による越中支配の実態を解明する上で重要な示唆を与えている。長親の統治は、単なる軍事力による制圧に終始するのではなく、在地勢力との関係構築や経済基盤の確保といった、複合的かつ高度なものであったと考えられる。この困難な戦線での経験は、長親を単なる武将から、複雑な政治・社会情勢を読み解き、統治する能力を持つ政治家へと成長させた。そして、この経験知こそが、主君・謙信の死という最大の危機において、彼の行動を規定することになるのである。

第四部:主君の死と「御館の乱」 ― 忠義と現実の狭間で

天正6年(1578年)3月13日、上杉謙信の突然の死は、上杉家を根底から揺るがす後継者争い「御館の乱」を引き起こした。この未曾有の国難に際して、長親は、忠義と現実の狭間で、極めて困難な政治的判断を迫られることとなる。

4-1. 乱の勃発と長親の立場

謙信が後継者を明確に定めないまま急死したため、養子の上杉景勝(謙信の甥)と上杉景虎(北条氏康の子)の間で、家督を巡る凄惨な内乱が勃発した 29 。この争いに対し、長親は当初、中立的な立場を取った 5 。

これは日和見主義と解釈すべきではない。彼の置かれた状況を鑑みれば、それは極めて現実的かつ合理的な判断であった。謙信の死を千載一遇の好機と見た織田信長は、間髪を入れず越中への本格的な侵攻を開始 32 。斎藤利治、神保長住らの軍勢が国境に迫る中、長親は越中戦線の防衛で手一杯の状態にあった 11 。彼にとっての最優先課題は、内乱への加担ではなく、上杉家の領土そのものを外部の敵から守ることであった。

4-2. 景勝方への加担 ― 苦渋の決断

中立を保っていた長親であったが、天正6年の12月頃、景勝方への加担を明確にする 5 。この決断の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていた。

第一に、血統と正統性の問題である。景勝は謙信の甥であり、血縁的な繋がりが深い。一方の景虎は、長年の敵対勢力であった北条家からの養子であり、その立場は外部勢力との同盟関係に大きく依存していた。上杉家の「内なる継続性」を重視するならば、景勝に与することが自然な選択であった。

第二に、最大の脅威である織田信長の存在である。信長は、上杉家の内乱を好機として越中侵攻を進める一方、長親自身に対しても「近江一国を与える」といった破格の条件で寝返りを誘う調略を行っていた 14 。この外部からの圧力に対し、家中を早期に一本化する必要性を痛感した長親にとって、既に春日山城の本丸を抑え、家中の主導権を握りつつあった景勝方につくことが、最も現実的な選択肢だと判断した可能性が高い。彼の行動原理は「どちらが主君に相応しいか」という理念的な選択以上に、「どちらにつけば、この対織田戦線を維持し、上杉家を守れるか」という、極めて現実的な軍事・政治判断に基づいていたのである。

この決断は、長親個人にとっても、そして河田一族にとっても苦しいものであった。彼の叔父である河田重親は、上野国沼田城代として北条氏との関係が深く、景虎を支持した 8 。御館の乱は、上杉家臣団のみならず、河田一族をも二分する悲劇となったのである。しかし、長親のような方面軍の総責任者が景勝を支持したことは、乱の帰趨を決定づける上で極めて重要な意味を持った。それは、景勝が単なる一派閥の長ではなく、上杉家の対外的な防衛を担う正統な後継者であるという大義名分を、内外に示す強力な効果があったからだ。

第五部:織田軍との死闘と最期 ― 北陸の防波堤、ここに砕ける

御館の乱は景勝の勝利に終わったが、その代償はあまりにも大きかった。国力を大きく疲弊させた上杉家に対し、織田信長は本格的な北陸侵攻を開始する。長親の生涯最後の戦いは、まさに上杉家の命運を賭けた絶望的な防衛戦であった。

5-1. 織田軍の猛攻と絶望的な防衛戦

織田信長は、筆頭家老である柴田勝家を北陸方面軍司令官に任命。佐々成政、前田利家といった歴戦の将兵を率いる織田の大軍は、加賀、能登を次々と平定し、越中へと雪崩れ込んだ 7 。

対する上杉方は、御館の乱による深刻な内耗に加え、揚北衆の重鎮・新発田重家の離反などもあり 36 、もはや組織的な抵抗が困難な状況に陥っていた。長親は、圧倒的な物量で迫る織田軍に対し、松倉城を拠点に、ほとんど孤立無援の戦いを強いられることとなった。

5-2. 月岡野の戦い ― 痛恨の敗北

天正6年(1578年)10月4日、長親の軍歴における最大の汚点とも言える戦いが起こる。織田方の将・斎藤利治は、長親らが籠る今泉城を攻めたが、その堅固な守りに攻めあぐねた。そこで利治は、撤退を偽装して上杉軍を城外へとおびき出すという巧妙な策を用いた 37 。

追撃に移った上杉軍は、利治の術中にはまり、地形の複雑な月岡野(現在の富山市)へと誘い込まれた。そこで待ち構えていた織田軍の逆襲を受け、不意を突かれた上杉軍は大混乱に陥り、多数の死者と3,000人以上もの捕虜を出すという壊滅的な大敗を喫した 39 。この月岡野の戦いの敗北により、越中における上杉方の戦線は大きく後退し、それまで日和見をしていた多くの国人衆が織田方へとなびくという、最悪の結果を招いた 41 。

5-3. 忠義と最期

劣勢に立たされた長親に対し、信長は再び調略の手を伸ばす。故郷である「近江一国を与える」という、破格の条件での寝返りの誘いであった 14 。近江出身の彼にとって、故郷での大名復帰は抗いがたい魅力であったに違いない。しかし、長親はこの誘いを一蹴し、上杉家への忠義を貫き通した。

だが、彼の命運は尽きようとしていた。織田軍との激しい攻防の最中、天正9年(1581年)3月24日、長親は松倉城内で病に倒れ、この世を去った 3 。享年39(または42、37)。長年の激務と心労が、この稀代の将の命を蝕んだことは想像に難くない。

長親の死は、単に一人の将軍を失った以上の意味を持っていた。それは、上杉家の北陸支配システムの「頭脳」と「心臓」を同時に失うに等しい、致命的な打撃であった。長年にわたり現地の全てを熟知していた彼の経験知は、その死と共に永遠に失われた。彼の死の報に勢いづいた織田軍は攻勢を強め、越中の過半は織田氏の支配圏へと組み込まれていった 7 。河田長親という、上杉家にとってかけがえのない西の防波堤は、ついに砕け散ったのである。

【付録】河田長親 生涯年表

|

西暦/和暦 |

年齢(説1/2/3) |

出来事 |

関連史料/備考 |

|

1543年/天文12年 |

1歳 |

近江国にて生まれる(諸説あり) |

13 |

|

1559年/永禄2年 |

17/20/15歳 |

上杉謙信(長尾景虎)の二度目の上洛の際、召し抱えられ家臣となる |

3 |

|

永禄年間 |

10代後半~20代 |

関東出兵に従軍。厩橋城代、沼田城代などを務める |

7 |

|

永禄末期 |

20代後半 |

越中方面へ派遣され、対一向一揆戦が本格化。魚津城主となる |

3 |

|

1572年/元亀3年 |

30/33/28歳 |

尻垂坂の戦いで一向一揆に敗北 |

25 |

|

時期不詳 |

- |

越中松倉城主となり、松倉金山を経営 |

3 |

|

1578年/天正6年 3月 |

36/39/34歳 |

上杉謙信が急死。「御館の乱」が勃発し、当初は中立を保つ |

20 |

|

1578年/天正6年 10月 |

36/39/34歳 |

月岡野の戦いで織田軍(斎藤利治)に大敗 |

39 |

|

1578年/天正6年 12月 |

36/39/34歳 |

上杉景勝方に加担することを表明 |

5 |

|

1581年/天正9年 3月24日 |

39/42/37歳 |

織田軍との交戦の最中、越中松倉城にて病死 |

3 |

結論:上杉家を支えた「義」の臣、その栄光と悲劇

河田長親の生涯は、主君・上杉謙信の理想とした「実力主義」によって抜擢された新参者が、いかにして家の柱石となり得たかを示す、輝かしい実例である。彼は文武に秀でた万能の臣として謙信の覇業を支え、その死後は、押し寄せる織田の大軍の前に、滅びゆく運命にあった上杉家の西の守り手として、文字通り命が尽きるまで戦い抜いた。

彼の忠義は、織田信長からの破格の誘いを一蹴した逸話に象徴される。しかし、それは単なる情緒的な忠誠心ではなく、自らを見出し、育ててくれた主君と、その家を守り抜くという、武士としての責務を全うしようとする現実的な判断に基づいていた。彼の死は、上杉家が戦国時代の中心勢力から、北陸の一地方大名へと後退していく時代の転換点に、決定的に位置づけられる。

長親の死後、嫡男の岩鶴丸は14歳で夭折し 7 、河田家の軍権は大幅に縮小された 7 。これは、一個人の武勇や功績に依存した家の存続の儚さを示すと同時に、景勝政権が、特定の家臣に権力が集中する謙信時代の属人的な統治体制から、より集権的な体制へと移行しようとする過程で、強大な力を持った功臣の家を意図的に抑制した可能性をも示唆している。

巨星・河田長親を失った河田家は、その後、上杉家の会津、米沢への移封に従い、馬廻組として幕末まで存続するが、かつての方面軍司令官としての栄光を取り戻すことはなかった 7 。その栄光と悲劇に満ちた生涯は、戦国という時代の激しいダイナミズムと、そこに生きた武将の家の盛衰の非情さを、我々に雄弁に物語っている。

引用文献

- シリーズ・中世関東武士の研究 第 36巻 上杉謙信 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/712/

- 河田長親とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B2%B3%E7%94%B0%E9%95%B7%E8%A6%AA

- 河田長親(かわだ ながちか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B2%B3%E7%94%B0%E9%95%B7%E8%A6%AA-1067937

- 宇佐美駿河守定行 - 長野市「信州・風林火山」特設サイト 川中島の戦い[戦いを知る] https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/tatakai/jinbutsu6.php.html

- 河田長親 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KawadaNagachika.html

- 河田豊前守長親 - 川中島の戦い・主要人物 https://kawanakajima.nagano.jp/character/kawada-nagachika/

- 河田長親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E7%94%B0%E9%95%B7%E8%A6%AA

- 河田重親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E7%94%B0%E9%87%8D%E8%A6%AA

- 河田重親とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B2%B3%E7%94%B0%E9%87%8D%E8%A6%AA

- する情報を積極的に収集しようとしていた一面がある。特に越後国 - 新潟産業大学リポジトリ https://nsu.repo.nii.ac.jp/record/45/files/KJ00000199866.pdf

- カードリスト/玄/第3弾/玄110_河田長親 - 英傑大戦wiki - アットウィキ (@WIKI) https://w.atwiki.jp/eiketsu-taisen/pages/1582.html

- 河田長親(かわだ ながちか) 拙者の履歴書 Vol.217~上杉の矢面を支えて - note https://note.com/digitaljokers/n/ne8e98cdaca29

- 人物データベース 検索 - 歴史の目的をめぐって https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu.html?page=122

- 河田長親- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B2%B3%E7%94%B0%E9%95%B7%E8%A6%AA

- 歴史のなかの「地上の星」-戦国・上杉家編- | ひとづくり学科 - まちなかキャンパス長岡 https://www.machicam.jp/course/2015/college01-05.html

- 永禄三年から天正六年のいわゆる上杉氏時代の厩橋・沼田に関する研究についてみると https://komazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2005803/files/00016235.pdf

- 戦国期領主佐竹氏と﹁東方之衆﹂ https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/record/21108/files/AA12450203_02_07.pdf

- 「三方ヶ原の戦い」は偶発的に起こった合戦だった? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/27578/2

- 上杉家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/uesugiSS/index.htm

- 歴史の目的をめぐって 河田長親 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-06-kawada-nagachika.html

- 河田長親 上杉謙信に拾われて頭角を現し、長尾一門になるほど信頼された男 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=XSPQu_dtk7E

- 魚津城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%9A%E6%B4%A5%E5%9F%8E

- 県指定史跡 松倉城跡 https://www.hokuriku-rail.com/Hokurikudou/Toyamaken/matukura/matukura.html

- 松倉城 (越中国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%80%89%E5%9F%8E_(%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD)

- 尻垂坂の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BB%E5%9E%82%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 応仁の乱を契機とした加賀一向一揆の台頭 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22937/2

- 上杉謙信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%AC%99%E4%BF%A1

- 上杉謙信 前嶋 敏(編著) - 戎光祥出版 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784864034999

- 御館の乱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/OtateNoRan.html

- 御館の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E9%A4%A8%E3%81%AE%E4%B9%B1

- www7a.biglobe.ne.jp http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KawadaNagachika.html#:~:text=%E5%A4%A9%E6%AD%A3%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%89%E3%81%AE,%E9%AD%9A%E6%B4%A5%E5%9F%8E%E3%81%A7%E6%AD%BB%E5%8E%BB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 歴史講座 「飛越の戦国時代と江馬氏の城」 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/58/58614/139009_2_%E9%A3%9B%E8%B6%8A%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%A8%E6%B1%9F%E9%A6%AC%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%9F%8E.pdf

- しかし、諸氏に共通して云えることは、不思議なまでに乱の勃発原因につ - 別府大学 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=705

- 伊賀衆の仲介人・山中長俊 https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/2000201/files/sundaishigaku_180_%E5%88%A5%E5%86%8A_(1).pdf

- 【手取川の戦い(2018年06月)】部隊長と参戦要請 | 「ニッポン城めぐり」運営ブログ https://ameblo.jp/cmeg/entry-12379430660.html

- 令和6年度 上杉文華館「上杉景勝の台頭」⑪ - 米沢観光コンベンション協会 https://yonezawa.info/log/?l=546585

- 戦国武将のお話 その6 | テラソリューション https://www.terasol.co.jp/various/9082

- 史跡 太田本郷城跡・国重要文化財 浮田家住宅 http://www.pcpulab.mydns.jp/main/ootahongojyo.htm

- 月岡野の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B2%A1%E9%87%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 月岡野の戦い古戦場:富山県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/tsukiokano/

- 1578年 – 79年 御館の乱 耳川の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1578/