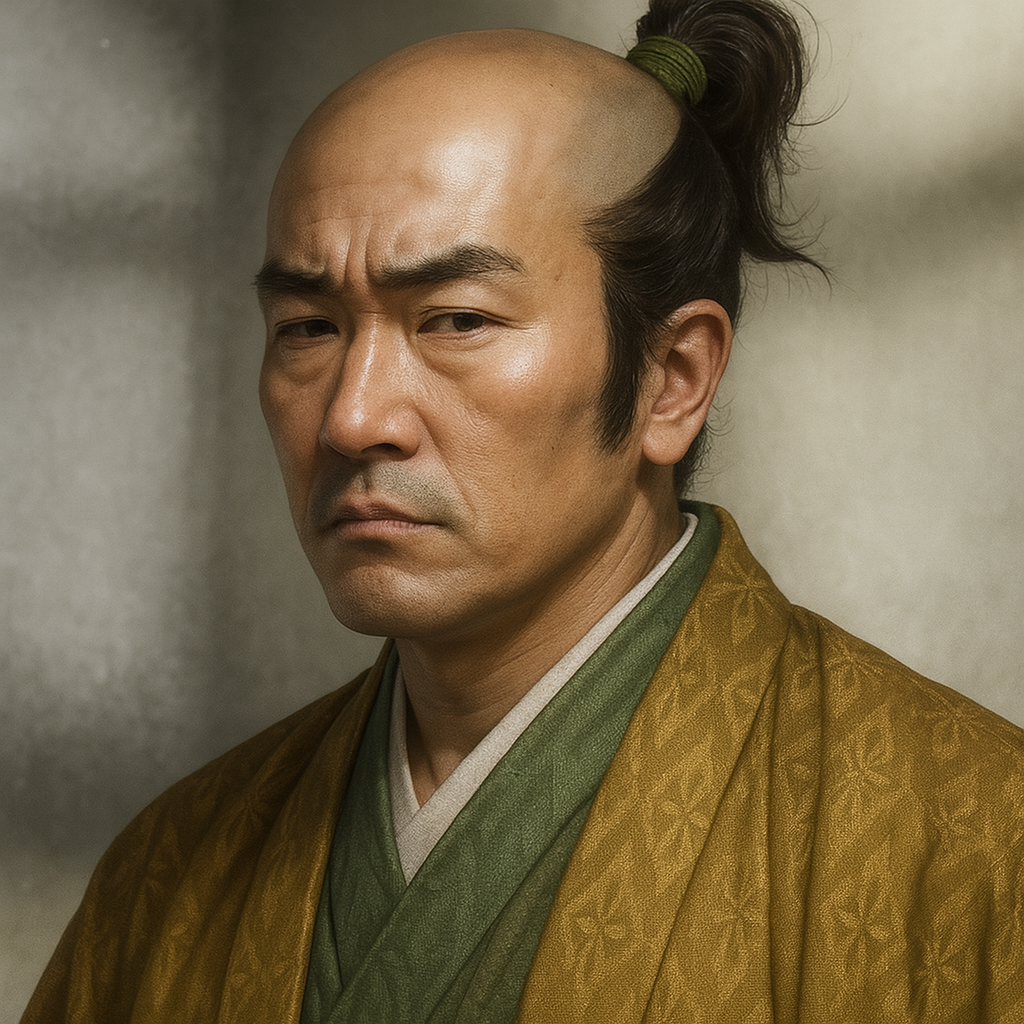

津軽建広

津軽建広は後北条氏の外科医から津軽為信の婿養子となり大光寺城代に。津軽騒動で追放されるも、本多正信の病を治し幕府御典医として再起した。

津軽建広の生涯:医師、武将、そして幕府御典医としての軌跡

序章:津軽建広という存在

本報告書は、戦国時代の終焉から江戸幕府の体制が確立される激動の時代を生きた一人の人物、津軽建広(つがる たけひろ)の生涯を、多角的な視点から徹底的に解明することを目的とする。彼の経歴は、時代の転換点を象徴するかのごとく、劇的な変転に満ちている。後北条氏に仕える一介の外科医から、奥州の大名・津軽家の婿養子として一万石の城代へ。そして、藩を二分したお家騒動の当事者として追放されながらも、その類稀なる技能をもって江戸幕府の御典医へと再起を遂げ、ついには幕府直臣として「津軽家」の名跡を後世に残した。

津軽建広の生涯は、単なる一武将や一医師の物語にとどまらない。それは、個人の能力と時代の潮流がいかにして交差し、一人の人間の運命を形作っていくかを示す、稀有な事例である。本報告書では、現存する史料を丹念に読み解き、彼の出自、津軽家での台頭、お家騒動における動向、そして追放後の後半生に至るまでを体系的に記述する。さらに、その行動の背景にある政治的・人間的関係性を深く分析することで、津軽建広という人物の実像に迫る。

第一章:出自と前半生 ― 大河内江春から津軽建広へ

第一節:三河の外科医一族としての出自

津軽建広は、生年不詳ながら三河国の外科医であった大河内江三(おおかわち こうさん)の次男として生を受けた 1 。当初は江春(こうしゅん)と名乗っていたことが記録されている 1 。彼の原点は、戦国の世にあって特殊技能を持つ技術者集団の一員であった。

ただし、彼の父親の名については史料によって異同が見られる。一部の辞典類では父を「津軽以三(いさん)」とする記述が存在するが 2 、これは後年の経歴を反映したものである可能性が高い。より詳細な来歴を記す複数の史料が父の名を「大河内江三」と明記していることから 1 、こちらが彼の本来の出自を示す名であったと考えられる。この姓の変遷は、彼の人生が津軽家と深く結びつく過程で、その出自さえもが政治的に意味づけられていったことを示唆している。あたかも父の代から津軽と縁があったかのように見せる「津軽以三」という名は、建広の存在を津軽一門に深く根付かせるための潤色であった可能性が考えられる。これは、出自が必ずしも明確でなかった津軽為信自身が、権威付けのために近衛家の猶子となって藤原姓を名乗った手法 3 とも通底しており、当時の武家社会における系譜の戦略的重要性を物語っている。

第二節:後北条家臣としての活動と時代の奔流

江春は、長じて相模国を本拠とする戦国大名・北条氏政に外科医として仕えた 1 。この時代、彼の役割は単なる医療行為にとどまらなかった可能性がある。「外科医の知識もあって人体の強弱に詳しかった」うえに「武芸に優れており」という記述は 5 、彼が戦場での負傷者治療はもちろんのこと、兵士の身体能力の維持・向上、さらには敵兵の弱点を分析するような軍事的な知見をも有していたことをうかがわせる。戦国時代において、彼の持つ「医術」と「武芸」の組み合わせは、極めて高い戦略的価値を持つものであった。

しかし、彼の仕えた後北条氏は、天下統一を目指す豊臣秀吉の前にその勢力を維持することはできなかった。天正18年(1590年)、秀吉による小田原征伐によって主家の後北条氏が滅亡すると、江春は拠り所を失い、浪人の身となる 1 。これは、戦国時代の終焉期において、主家を失った多くの武士や技術者が直面した境遇であり、彼もまた、自らの技能のみを頼りに新たな道を模索せざるを得ない状況に置かれたのである。

第二章:津軽家への仕官と藩内での台頭

第一節:津軽為信による抜擢

後北条氏滅亡後、浪人となった大河内江春の運命を大きく変えたのが、奥州の地で勢力を拡大していた津軽為信との出会いであった。彼が為信に仕えた正確な時期については諸説ある。天正11年(1583年)に19歳で為信のもとへ流れたとする史料も存在するが 5 、小田原征伐(1590年)後に浪人となったという記述 1 とは年代に齟齬があり、後北条氏滅亡後に仕官したと考えるのが自然であろう。

為信が江春を高く評価した理由は、彼の持つ外科医としての専門知識と、それに加えて武芸にも秀でていたという多才さにあった 5 。実力主義でのし上がってきた為信にとって、江春の持つ技能は、家臣団の戦闘能力を維持し、自らの健康を管理する上で極めて魅力的な資源であった。為信が彼を「気に入られ」たという記述の背景には、こうしたプラグマティックな人材戦略があったと考えられる。

第二節:婿養子としての破格の厚遇

為信の信頼を得た江春の地位は、瞬く間に向上した。慶長4年(1599年)、彼は為信の長女である富子(とみこ)を娶り、津軽家の婿養子という破格の待遇を受けるに至る 1 。この時、彼は名を大河内江春(あるいは建信とも)から「津軽建広」へと改めた 1 。一説には、義父となる為信の諱(いみな)である「信」の字を家臣が下に置くことを憚り、「建信」から「建広」へと改名したとされる 5 。

さらに慶長6年(1601年)には、知行一万石を与えられ、要衝である大光寺城の城代に任命された 1 。外部から登用された人物、それも元は医師であった者に対して、一門の証である婿養子の身分と一万石という大身を与えるのは、異例中の異例であった。これは、為信が建広の能力と忠誠心に絶大な信頼を寄せていたことを何よりも雄弁に物語っている。

第三節:嫡男・信建の腹心としての活動

津軽家において確固たる地位を築いた建広は、藩主・為信個人の信頼を得るだけでなく、次世代の権力の中枢にも深く食い込んでいった。彼は、為信の嫡男であり、将来の藩主と目されていた津軽信建の腹心として、藩政や外交の舞台で精力的に活動した 6 。

その活動の一端は、京の公家であった西洞院時慶(にしのとういん ときよし)が記した日記『時慶卿記』からも窺い知ることができる。この日記には、信建本人だけでなく、建広(左馬助と記されている)が時慶と書状のやり取りをしていた記録が残されている 7 。これは、建広が信建派閥の中核メンバーとして、中央の公家社会とのパイプ役という重要な外交任務を担っていたことを示す動かぬ証拠である。彼の立場は、単に為信の恩顧を受けた家臣というだけでなく、信建を中心とする次期政権の樹立を目指す、能動的な政治主体であった。この二重の立場こそが、彼の強みであると同時に、後の運命を決定づける要因となるのである。

第三章:弘前藩の激震 ― 津軽騒動における建広の役割

第一節:後継者問題の勃発

順風満帆に見えた津軽建広の人生と、発展途上にあった弘前藩を、突如として激震が襲う。慶長12年(1607年)、藩の将来を託されていた嫡男・津軽信建が、父・為信に先立って京の都で病死してしまう 6 。さらに不運は続き、同年の暮れには、藩祖である為信自身もこの世を去った 9 。相次ぐ当主と後継者の死により、弘前藩は藩主不在という未曾有の危機に直面し、藩内は後継者をめぐって二分されるお家騒動、世に言う「津軽騒動(津軽大熊事件とも呼ばれる 10 )」の渦中へと突入した。

第二節:対立の構図 ― 熊千代派 対 信枚派

この藩を揺るがす対立において、津軽建広は中心人物の一人として歴史の表舞台に立つこととなる。彼は、亡き信建の遺児である熊千代(当時8歳)こそが正統な後継者であると強く主張した 5 。建広は、同じく信建の腹心であった金信則(かな のぶのり)ら旧信建派の家臣団を率い、嫡流相続という武家の伝統的な原則を盾に熊千代を擁立したのである 1 。これは、彼が信建政権の中核を担っていた立場からすれば、当然の行動であった。

これに対し、家督相続に名乗りを上げたのが、為信の三男である津軽信枚(のぶひら)であった。信枚は、父・為信の遺言があったこと、そして徳川幕府との間に築いた繋がりを自らの正当性の根拠とした 12 。特に、幕府内で絶大な影響力を持っていた天台宗の僧・天海との師弟関係は 12 、彼の立場を極めて有利なものにした。

【表1:津軽騒動 主要人物関係図】

|

派閥 |

擁立対象 |

中心人物・主要家臣 |

主張の根拠・背景 |

|

熊千代派(旧信建派) |

津軽熊千代(為信の孫、信建の遺児) |

津軽建広 (為信の婿養子、信建の腹心)、金信則 |

嫡男の遺児による嫡流相続の正当性 |

|

信枚派 |

津軽信枚(為信の三男) |

津軽信枚 |

為信の遺言、徳川幕府の支持(特に天海との関係) |

第三節:幕府への直訴と裁定

藩内の対立が膠着状態に陥る中、建広は問題を藩内での武力衝突によって解決するのではなく、江戸幕府の公的な裁定に委ねるという、極めて政治的な手段を選択する。彼は、徳川家康の側近中の側近であり、幕政の中枢を担っていた本多正信に対し、熊千代の家督相続の正当性を訴える訴状を提出したのである 5 。これは、誕生して間もない幕府という新たな中央権力を、自らの正当性を担保するために利用しようとする試みであった。

しかし、この建広の賭けは失敗に終わる。幕府が下した裁定は、為信の遺言を重視し、信枚の家督相続を公式に認めるというものであった 5 。この決定の背景には、藩主の意思を尊重し、藩内の秩序と安定を早期に回復させたいという幕府の強い意向があった。結果として、建広らが掲げた嫡流相続という「戦国的な論理」は、幕府の権威を背景とした「江戸的な秩序」の前に敗北を喫した。この津軽騒動は、単なる家督争いではなく、新たな支配体制である幕藩体制が確立していく過程で、旧来の価値観が新たな価値観に取って代わられていく象徴的な事件であったと位置づけられる。

第四節:騒動の終結と建広の処分

幕府の裁定という絶対的な後ろ盾を得た信枚派は、直ちに騒動の首謀者たちの処分に取り掛かった。旧信建派の中心人物であった金信則は領地を召し上げられた上、切腹を命じられた 1 。

一方、建広に対して下された処分は「追放」であった 1 。彼が新藩主となった信枚の義兄であること、そして何よりも先代・為信から絶大な信頼を寄せられていた功臣であったことが考慮され、死罪という最悪の事態だけは免れたのである 5 。しかし、この処分に際しても一悶着があった。建広の居城であった大光寺城では、彼の家臣たちが城の明け渡しを拒んで籠城するという抵抗を見せた。この最後の抵抗も、信枚派の家臣・高坂蔵人らの活躍によって鎮圧され、ここに津軽騒動は完全な終結を迎えた 1 。津軽家における栄華を極めた建広の人生は、一転して追放の身という形で幕を閉じることとなった。

第四章:追放、そして江戸での再起 ― 幕府御典医としての後半生

第一節:江戸での再起と本多正信との関係

津軽の地を追われた建広は、江戸へと上った 1 。藩内の権力闘争に敗れた彼が、このまま歴史の闇に埋もれても不思議ではなかった。しかし、彼の人生はここから誰もが予想しなかったであろう第二の幕を開ける。そのきっかけとなったのは、皮肉にも、かつて彼が家督相続の正当性を訴える訴状を提出した相手、本多正信であった。

建広は、自らの卓越した医術をもって正信が患っていた病を治癒した 2 。この功績が正信に高く評価され、彼は一介の浪人から、一躍、江戸幕府の医官、すなわち「御典医」として抜擢されるという奇跡的な再起を遂げたのである 1 。この時期、彼は左馬頭(さまのかみ)という通称を名乗った記録も残っている 2 。

この本多正信による登用は、単に建広の医術を評価しただけではなかった可能性が高い。そこには、正信の老獪な政治的計算が働いていたと考えられる。第一に、実利を重んじる正信にとって、建広の持つ高度な医療技術は純粋に魅力的であった。第二に、より重要なのは政治的な側面である。津軽家の内情、特に藩主・信枚との対立関係にあった建広を幕府の直臣として江戸に置くことは、弘前藩に対する有効な情報源、あるいは牽制役として機能させうるという戦略的価値があった。才能ある人物であれば、過去の経緯にこだわらず登用するという正信の現実主義的な人材観と、幕府による地方大名統制という政治的思惑が交差した結果、この異例の抜擢が実現したと分析できる。

第二節:徳川将軍家の医師として

幕府御典医となった建広は、徳川家康に始まり、二代将軍・秀忠、三代将軍・家光に至るまで、徳川将軍家に仕えたとされる 1 。主家のお家騒動で追放された大名家臣が、自らの専門技能を唯一の武器として、日本の最高権力者である将軍家の直参へと華麗な転身を遂げる。これは、近世初期の流動的な社会構造を象徴する、極めて稀なキャリアパスであった。

医師として、そして幕府の臣として、波乱の人生の後半期を全うした建広は、寛永17年(1640年)に江戸でその生涯を閉じた 1 。

第五章:津軽姓の継承と一門の行方

第一節:「津軽」を名乗り続けた意味

津軽建広の特異性は、その再起の物語だけに留まらない。彼は弘前藩から追放された後も、元の姓である「大河内」に戻ることはなく、生涯にわたって「津軽建広」(後には信広と改名した記録もある 1 )として、津軽の姓を名乗り続けた 1 。

この行動は、単なる感傷や意地によるものではない。それは、たとえ弘前藩という組織からは追放されたとしても、自らは津軽為信の婿養子であり、津軽一門の一員であるというアイデンティティと正統性を、幕府という新たな権力構造の中で主張し続けるという、強い意志の表れであった。彼は、地方大名家の一員という立場を失った代わりに、幕府直臣という新たな立場で「津軽」の名を存続させようとしたのである。

第二節:幕府公認の一門としての確立

建広のこの強い意志と、御典医としての確固たる地位は、やがて実を結ぶ。彼の長男である建次(たけつぐ)は、大御所となっていた二代将軍・徳川秀忠への拝謁を許され、次男の建義(たけよし)も三代将軍・徳川家光への拝謁を果たしている 1 。これは、彼らが単なる御典医の子息としてではなく、幕府から公式に「津軽氏の一族」として認知されたことを意味する、極めて重要な出来事であった。

この幕府による公認は、江戸幕府が公式に編纂した大名・旗本の系譜集である『寛政重修諸家譜』によって、不変の事実として記録されることになる。この歴史的文書において、建広の家系は、宗家である弘前津軽氏や、その支藩である黒石津軽氏とは別に、一つの独立した「津軽氏」として明確に記載されているのである 1 。

津軽騒動という一点を見れば、建広は藩内の権力闘争における紛れもない「敗者」であった。しかし、その後の彼の生涯と一族の処遇を俯瞰すれば、その評価は一変する。彼は、自らの専門技能と政治感覚を最大限に活用して中央政界に再起し、ついには幕府直臣(旗本)という新たな「津軽家」の「創業者」となったのである。主家から追放された人物が、自らの才覚のみでこれを成し遂げたことは、驚嘆に値する。彼の生涯は、弘前藩という地方の枠組みから脱却し、徳川幕府というより大きな権力構造の中で自らの家を存続・発展させた、近世初期の立身出世物語の好例と言えるだろう。

総括:津軽建広という人物像の再評価

津軽建広の生涯は、医師、武将、藩の重臣、お家騒動の首謀者、そして幕府御典医という、実に多面的な顔を持つ。彼は、後北条氏の滅亡、津軽家の草創期、そして徳川幕府の体制確立期という、三つの異なる政治体制と権力構造が交錯する時代を、その身一つで生き抜いた。

彼の人生は、主家のお家騒動での敗北という、武士にとっては致命的とも言える挫折から始まる第二幕が、より大きな成功へと繋がった稀有な例である。決して歴史の波間に埋没することなく、自らの専門技能を最大の武器として中央政界で華麗に再起し、さらには一族の名跡を幕府公認の旗本として後世にまで伝えた。その卓越した処世術、冷静な政治感覚、そして何よりも自身の核となる専門家としての能力は、激動の時代を生きた一人の人間が織りなした、類稀な成功譚として高く評価されるべきである。津軽建広は、敗者から創業者へと自らの運命を逆転させた、非凡な人物であった。

【表2:津軽建広 関連年表】

|

西暦(和暦) |

津軽建広の動向 |

関連事項(津軽家・幕府など) |

|

生年不詳 |

三河国にて、外科医・大河内江三の次男として誕生。名を江春と称す。 |

|

|

(時期不詳) |

相模国の北条氏政に外科医として仕える。 |

|

|

天正18年(1590) |

小田原征伐により後北条氏が滅亡。浪人となる。 |

豊臣秀吉が天下を統一。 |

|

(時期不詳) |

陸奥国の津軽為信に仕官する。 |

|

|

慶長4年(1599) |

為信の長女・富子と結婚し、婿養子となる。津軽建広と改名。 |

|

|

慶長6年(1601) |

知行一万石を与えられ、大光寺城代となる。 |

|

|

慶長12年(1607) |

嫡男・津軽信建、続いて藩主・津軽為信が相次いで死去。 |

津軽騒動(津軽大熊事件)が勃発。 |

|

慶長12年(1607)末 |

幕府の裁定により、津軽信枚が家督を相続。建広は追放処分となる。 |

大光寺城で家臣が籠城するも鎮圧される。 |

|

(時期不詳) |

江戸へ上り、本多正信の病を治癒。その功により幕府御典医となる。 |

徳川家康、秀忠、家光の三代に仕える。 |

|

(時期不詳) |

長男・建次が徳川秀忠に、次男・建義が徳川家光に拝謁を許される。 |

幕府直臣としての津軽家の地位が確立。 |

|

寛永17年(1640) |

江戸にて死没。 |

|

引用文献

- 津軽建広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E5%BB%BA%E5%BA%83

- 津軽建広(つがる たけひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E5%BB%BA%E5%BA%83-1091876

- 近世こもんじょ館-【こもんじょ館】 https://www.komonjokan.net/cgi-bin/komon/komonjo/komonjo_view.cgi?mode=details&code_no=170

- 【津軽家の自己認識確立への試み】 - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/text-list/d100020/ht030580

- 東日本唯一の現存天守「弘前城雪燈籠まつり」が開催される弘前城 ... https://omatsurijapan.com/blog/historical-greats-hirosaki2023-2/

- 津軽信建とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E4%BF%A1%E5%BB%BA

- 古文書で見る「弘前城あれこれ」 https://www.city.hirosaki.aomori.jp/tosho/old/hirosakijo-arekore-4-3.pdf

- 時慶記のキリシタン(3) 曲庵と呼ばれた人々 http://wasanjyorin.com/12JK(3)kyokuan%20to%20yobareta%20hitobito.pdf

- 津軽為信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E7%82%BA%E4%BF%A1

- 津軽家歴代藩主 https://www.hirosaki-kanko.or.jp/userfiles/edit/hiroken/reference01.pdf

- 津軽信建 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E4%BF%A1%E5%BB%BA

- 津軽信枚とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E4%BF%A1%E6%9E%9A

- 津軽信枚 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E4%BF%A1%E6%9E%9A

- 弘前藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%98%E5%89%8D%E8%97%A9