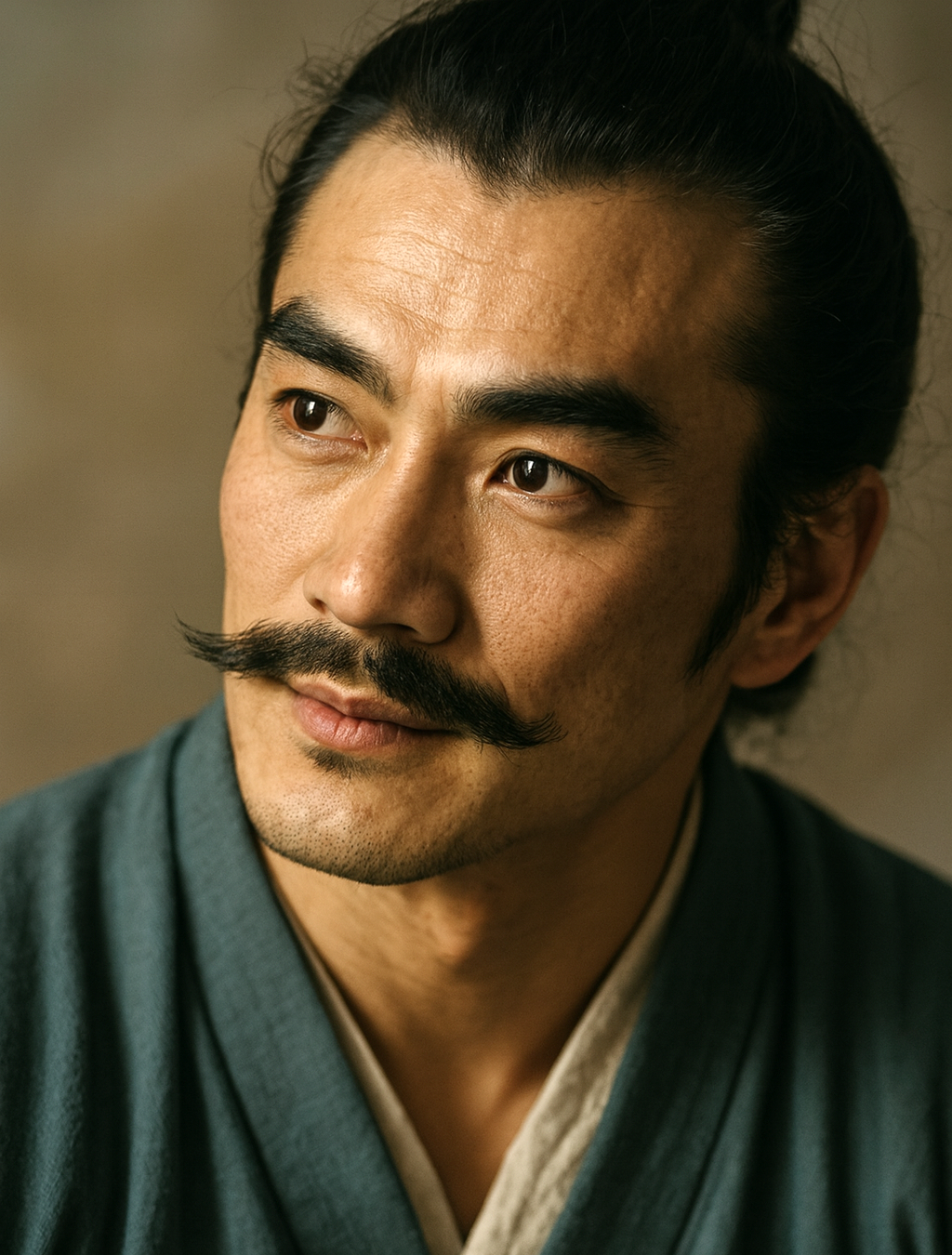

源頼朝

源頼朝は鎌倉幕府初代将軍。伊豆流人から挙兵し坂東武士団を掌握、鎌倉を本拠に武家政権を確立。「御恩と奉公」で全国を支配し、征夷大将軍に。その死因は謎だが、武士の世の礎を築いた偉大な政治家であった。

源頼朝の生涯と武家政権の創設に関する包括的考察

序章:日本史の転換点としての源頼朝

本報告書は、鎌倉幕府初代将軍、源頼朝(1147年 - 1199年)の生涯を包括的に検証し、彼が日本の歴史に与えた深遠な影響を分析することを目的とします。頼朝は、単に内乱を勝ち抜いた武家の棟梁として記憶されるべき人物ではありません。彼は、古代以来続いてきた貴族中心の社会構造を根本から覆し、武士を新たな支配階級とする約700年間の武家政権時代を切り開いた、稀代の「政治家」であり「システム構築者」でした。

彼の成功は、軍事的な才能のみに帰結するものではありません。本報告書では、彼が如何にして、独立性が高く、時に利己的に動く坂東武士団という強力な勢力を掌握し、老獪な後白河法皇をはじめとする朝廷との複雑な政治的駆け引きを制し、そして後世の統治の礎となる新たな政治体制を創造し得たのか、その要因を多角的に深掘りします。特に、彼の判断の根底に流れる冷徹なまでの合理主義と、それを支えた人間的側面との相関関係に光を当て、一人の人間の生涯が、如何にして国家の形を恒久的に変え得たのかを明らかにします。

第一部:雌伏の時代 ― 貴公子から流人へ

源頼朝の政治家としての人格と戦略は、その前半生における栄光からの転落と、20年に及ぶ流人生活という特異な経験によって形成されました。源氏の嫡流という「貴種」としての自覚と、権力の非情さを肌で感じた体験が、後の武家政権創設の原動力となります。

第一章:源氏の嫡流、その栄光と挫折

貴種としての出自と英才教育

源頼朝は、久安3年(1147年)、清和源氏の一流である河内源氏の棟梁、源義朝の三男として尾張国熱田で生を受けました 1 。彼の母は熱田神宮大宮司であった藤原季範の娘、由良御前です 2 。この母方の出自は、兄である義平や朝長の母たちよりも家柄が上であったため、頼朝は三男でありながら父・義朝の嫡男として扱われ、幼少期から後継者としての英才教育を施されました 3 。その期待に応えるかのように、12歳で皇后宮権少進に任官し、翌年には二条天皇に仕える蔵人となるなど、将来を嘱望されたエリートコースを順調に歩んでいました 4 。

平治の乱 ― 13歳の初陣と一族の崩壊

頼朝の運命が暗転したのは、平治元年(1159年)のことでした。父・義朝が藤原信頼と共に、ライバルである平清盛の打倒を目指して決起した「平治の乱」が勃発します 4 。この時13歳であった頼朝は初陣を飾り、従五位下右兵衛権佐(うひょうえごんのすけ)という、武士としては破格の官位を与えられました 5 。この官職名から、彼は「佐殿(すけどの)」と尊称されるようになります 3 。しかし、戦況は源氏方に利あらず、義朝軍は敗走を余儀なくされます。父・義朝は逃亡先の尾張で家臣に裏切られ殺害され、長兄・義平は処刑、次兄・朝長も戦死するという悲劇に見舞われ、栄華を誇った源氏一族は事実上、壊滅しました 4 。

生かされた命 ― 池禅尼の助命嘆願に隠された政治的力学

父や兄たちと共に東国へ落ち延びる途中ではぐれ、捕らえられた頼朝を待っていたのは、武家の慣習に従えば死罪でした 7 。しかし、彼の命は予期せぬ形で救われます。軍記物語『平治物語』によれば、平清盛の継母である池禅尼(いけのぜんに)が、頼朝の姿が夭折した自身の実子・家盛に生き写しであるとして、清盛に助命を嘆願したとされています 7 。池禅尼は食を断ってまでその助命を訴え、さすがの清盛もこれに折れ、頼朝は死罪を免れて伊豆国への流罪に減刑されたのです 9 。

この助命劇は、単に池禅尼の個人的な情けや哀れみだけで説明できるものではありません。その背後には、当時の複雑な政治力学が働いていた可能性が指摘されています。頼朝の母・由良御前は、後白河院の同母姉である上西門院に女房として仕えていた可能性があり、その実家である熱田大宮司家もまた上西門院に奉仕する関係にありました 10 。一方で、池禅尼もこの上西門院と親しい間柄であったことから、朝廷内の有力者である上西門院や、熱田大宮司家からの政治的な働きかけが、池禅尼の助命嘆願を後押しした、あるいはその背景にあったと考えることができます 10 。

この一連の動きは、単なる温情による助命ではなく、反平氏勢力や後白河院周辺が、源氏の嫡流という「貴種」を生かしておくことで、将来の平氏に対する牽制力、あるいは政治的な切り札として利用しようという、高度な政治的判断が介在した可能性を示唆しています。平氏が下したこの温情的な判断が、結果的に20年後、自らを滅ぼす最大の要因を生み出すことになったのは、歴史の大きな皮肉と言えるでしょう。

第二章:伊豆での二十年 ― 試練と形成

永暦元年(1160年)、14歳になった頼朝は伊豆国へ流され、約20年間にわたる流人生活が始まります 2 。この雌伏の期間は、彼にとって単なる忍従の時間ではなく、後の挙兵と政権構想を練り上げるための重要な人格形成期となりました。

流人としての生活

頼朝が流された伊豆の蛭ケ小島での生活は、流人としては比較的自由なもので、平氏による監視もそれほど厳しいものではなかったと伝えられています 4 。地元の若者と狩りを楽しむこともあったようです 12 。しかし、当然ながら土地を所有することや家来を持つことは許されず、伊豆国の外へ出ることもできませんでした 4 。この長い年月の中で、頼朝は父祖の菩提を弔う日々を送りながら 13 、都で権勢を振るう平氏の政治を冷静に分析し、武士たちが真に何を望んでいるのかを深く学ぶ機会を得たと推察されます 14 。

八重姫との悲恋 ― 最初の挫折と権力への渇望

流人生活の中で、頼朝は最初の大きな個人的挫折を経験します。彼の監視役であった伊豆の豪族・伊東祐親(いとうすけちか)には、八重姫(やえひめ)という名の美しい娘がいました 16 。祐親が京での大番役で不在の間に、頼朝と八重姫は恋仲となり、やがて一子・千鶴丸をもうけます 3 。

しかし、この関係が悲劇の始まりでした。京から戻った祐親は、平家の威光を恐れるあまり、流人である頼朝の子を孫と認めることを拒絶し、激怒しました 3 。祐親は非情にも、家臣に命じて当時3歳であった千鶴丸を簀巻きにして川に沈め、殺害させたと伝えられています 13 。さらに、頼朝自身の暗殺までも計画します 18 。この危機は、祐親の次男・祐清(すけきよ)が事前に頼朝へ危険を知らせたことで、頼朝が伊豆山権現(現在の伊豆山神社)へ逃れ、辛くも命を永らえました 17 。

この八重姫との物語は、鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』には記載がなく、主に軍記物語の『曽我物語』や現地の伝承に依拠する部分が大きいことは留意すべきです 3 。しかし、『吾妻鏡』にも安元元年(1175年)に伊東祐親が頼朝を殺害しようとした事実は記録されており、その原因が女性問題であった可能性は十分に考えられます 18 。

この事件は、頼朝にとって単なる悲恋以上の意味を持ちました。それは、自身の「貴種」としての血筋が、地方豪族の思惑一つでいかに容易く命の危険に晒されるかという、武家社会の非情な現実を骨身に染みて理解する経験でした。そしてこの個人的な危機が、彼の運命を新たな方向へと導く直接的な転換点となったのです。

北条政子との邂逅 ― 運命の伴侶と最強の後ろ盾

伊東祐親の許を逃れた頼朝が次に身を寄せたのが、同じく伊豆の豪族であり、監視役の一人であった北条時政の館でした 3 。この「亡命」が、時政の娘・北条政子との運命的な出会いにつながります。

頼朝と政子は恋に落ちますが、父・時政は当初、平家の目を恐れてこの関係に強く反対しました。時政は政子を平氏一門の役人である伊豆目代・山木兼隆に嫁がせようと画策します 22 。しかし、政子の意志は固く、『曽我物語』などによれば、婚礼の夜に豪雨の中を駆け抜け、頼朝のもとへ走ったと伝えられています 22 。この逸話は後世の創作である可能性が高いとされていますが 24 、二人の結びつきが周囲の反対を押し切るほど強固であったことを象徴しています。

最終的に時政も二人の結婚を認め、北条氏は頼朝にとって最も強力な政治的・軍事的な後ろ盾となりました 21 。治承元年(1177年)頃に二人は結ばれ、翌年には長女・大姫が誕生しています 18 。八重姫との悲劇的な結末が、結果として頼朝の生涯で最も重要なパートナーである北条氏との強力な同盟関係を築くきっかけとなったのです。

支援者ネットワーク ― 比企尼と安達盛長が支えた再起への道

流人時代の頼朝は、決して孤立無援だったわけではありません。彼の再起への道を陰で支え続けた支援者たちの存在がありました。その中心にいたのが、頼朝の乳母であった比企尼(ひきのあま)です。彼女は武蔵国比企郡に拠点を持ち、頼朝が伊豆へ流されてから挙兵するまでの20年間、絶えることなく支援物資を送り続けました 25 。

比企尼の支援は経済的なものに留まりませんでした。彼女は自らの娘婿たちにも頼朝への協力を強く命じていました。その一人が、後に幕府の有力御家人となる安達盛長です 25 。盛長は流人時代の頼朝に最も早くから仕えた側近であり、頼朝と政子の仲を取り持ったとも言われています 23 。また、盛長の妻はかつて宮中で女房を務めていたため京都に人脈があり、その情報網を通じて都の情勢を逐一頼朝に伝えていました 27 。

頼朝の挙兵は、決して衝動的なものではなく、こうした長年にわたる周到な準備と支援体制の上に成り立っていました。比企尼による経済的支援と、安達盛長による情報収集および人的ネットワークの維持は、頼朝が伊豆という辺境の地にいながらにして中央の政治情勢を正確に把握し、来るべき時に備えることを可能にしたのです。これは、頼朝が単に「担がれた神輿」ではなく、自ら積極的に情報網を駆使し、人的資源を管理する能力に長けたリーダーであったことを示しています。この流人時代に築かれた支援者との関係は、後の鎌倉幕府における権力構造の原型となっていきました。

第二部:動乱の時代 ― 坂東の覇者へ

治承4年(1180年)、20年にわたる雌伏の時を経て、源頼朝はついに歴史の表舞台へと躍り出ます。以仁王の令旨を大義名分として掲げたものの、その道のりは決して平坦ではなく、緒戦の惨敗から始まる劇的な逆転劇でした。この過程で、彼は坂東武士団という強力な軍事集団を掌握し、武家政権の基盤を築き上げていきます。

第三章:挙兵 ― 大義名分と現実の狭間で

以仁王の令旨 ― 反平氏の旗印

治承4年(1180年)4月、平氏の専横に反発した後白河法皇の第二皇子・以仁王(もちひとおう)が、源頼政の勧めにより、平氏追討を命じる令旨を全国に雌伏する源氏一族へ発しました 29 。この令旨は、頼朝の叔父・源行家らによって伊豆の頼朝のもとへも届けられます。平家打倒の機を窺っていた頼朝にとって、これは挙兵の正統性を担保する絶好の大義名分となりました 12 。『吾妻鏡』によれば、頼朝はこの令旨を、源氏の氏神である石清水八幡宮を遥拝した後に開封したとされ、その行動の神聖性と正統性を内外に示そうとする強い意志が窺えます 31 。

石橋山の惨敗 ― 理想と現実の乖離

同年8月17日、頼朝は令旨を奉じて挙兵し、まずは伊豆国の目代であった山木兼隆を討ち取り、初戦を飾ります 33 。しかし、その後の現実は厳しいものでした。相模国へ進軍した頼朝軍は、石橋山(現在の神奈川県小田原市)において、平氏方の大庭景親が率いる約3,000騎の大軍と対峙します 34 。対する頼朝軍は、北条氏や土肥氏などを合わせてもわずか300騎程度であり、兵力差は歴然でした 12 。

さらに不運が重なります。援軍として駆けつけるはずだった相模国の有力豪族・三浦一族が、折からの豪雨による酒匂川の増水で足止めされ、合流することができませんでした 34 。頼朝軍は、前方の大庭軍と、背後に布陣した伊東祐親軍によって挟撃される絶望的な状況に陥ります 34 。8月23日の夜襲で戦いの火蓋が切られると、頼朝軍は奮戦するも衆寡敵せず、惨敗を喫しました。

九死に一生と再起

敗走した頼朝は、山中の洞窟(しとどの窟)に身を隠しますが、大庭軍の捜索隊を率いる武将・梶原景時に発見されてしまいます 12 。まさに絶体絶命の窮地でしたが、景時は頼朝の器量を見抜いたのか、あるいは源氏への旧恩を感じたのか、「この山に人影なし、向こうの山が怪しい」と報告し、意図的に頼朝を見逃しました 34 。この出来事が縁となり、景時は後に頼朝の最も信頼する側近の一人となります。

この九死に一生の体験を経て、頼朝は土肥実平らの手引きで真鶴の海岸から小舟で脱出し、安房国(現在の千葉県南部)へと逃れ、再起を期すことになります 12 。

坂東武士団の掌握 ― 棟梁として認められるまでの戦略

安房国に上陸した頼朝の状況は、一見すると敗残の将に過ぎませんでした。しかし、ここから彼の真価が発揮されます。彼はまず、源氏に代々恩顧のある房総半島の有力豪族、千葉常胤や上総広常のもとへ赴き、味方になるよう説得します 12 。彼ら大勢力が頼朝の麾下に加わったことで、情勢は一変します。頼朝参陣の報は関東一円に広がり、平氏の支配に不満を抱いていた武蔵や相模の武士たちが次々と集結し、頼朝軍は雪だるま式に膨れ上がって数万騎の大軍勢となりました 36 。

坂東武士は、非常に独立心が旺盛で、何よりも実利を重んじる気風を持っていました 37 。彼らが敗走してきた頼朝に従った理由は、単に源氏の嫡流という血筋の権威だけではありません。頼朝が、彼らの最大の関心事である「所領の支配権」を保障するという、明確なビジョンと利益を提示したからです。当時の武士たちは、中央から派遣される国司や、平氏一門による所領への介入に強い不満を抱いていました。彼らにとって、自らの土地を命がけで守り抜くこと(一所懸命)こそが、存在意義そのものでした。

頼朝は、この坂東武士たちの根本的な欲求を的確に理解していました。彼は挙兵直後から、「自分に従う者の所領の支配は安堵(保証)し、敵対した者の所領は没収して、味方への恩賞として与える」という方針を明確に打ち出しました 38 。これは、土地の保障という具体的な利益を約束するものであり、坂東武士たちにとって最も魅力的な提案でした。彼らの利害と頼朝の目標が完全に一致した瞬間であり、これが頼朝を単なる源氏の貴公子から、坂東武士団全体の利益を代表する「棟梁」へと押し上げたのです。頼朝のリーダーシップの本質は、軍事的なカリスマ性以上に、武士たちの心理を読み解き、彼らの欲求に応える新たな政治システム(後の御恩と奉公)を提示する、卓越した政治構想力にあったと言えます 39 。

第四章:鎌倉の選定 ― 新時代の首都創設

大軍勢を組織し、関東を制圧した頼朝は、治承4年(1180年)10月6日、本拠地として鎌倉に入ります 33 。この鎌倉という土地の選定は、単なる偶然ではなく、軍事的、政治的、そして象徴的な意味合いを幾重にも含んだ、極めて戦略的な決断でした。

「天然の要害」としての地政学的価値

鎌倉の地形は、武家政権の首都として理想的な条件を備えていました。北・東・西の三方を低い丘陵に囲まれ、南は相模湾に面しています 40 。このため、陸路からの侵入は「切通し」と呼ばれる人工的に切り開かれた狭い通路に限定され、少数の兵力で大軍の攻撃を防ぐことが可能でした 42 。これは、まだ全国的な支配を確立しておらず、平氏の大規模な追討軍の襲来が予想される頼朝にとって、本拠地の防衛を容易にする上で極めて重要な地政学的利点でした 43 。

源氏ゆかりの地としての正統性と象徴性

鎌倉は、頼朝の祖先である源頼義が相模守として赴任した際に拠点を構え、その子・義家(八幡太郎)も由比若宮(後の鶴岡八幡宮)を整備するなど、河内源氏にとって代々ゆかりの深い土地でした 41 。頼朝の父・義朝も、京へ上る前に関東で活動していた時期、鎌倉に館を構えていたとされています 44 。

坂東武士たちにとって、鎌倉が源氏の根拠地であることは共通の認識でした 45 。頼朝がこの「源氏相伝の地」に本拠を置くことは、彼が源氏の正統な棟梁であることを坂東武士たちに強く印象づけ、その求心力を高める上で強力な象徴的意味を持ちました 43 。房総半島で頼朝を迎えた千葉常胤が鎌倉入りを進言したのも、この歴史的背景を熟知していたからに他なりません 45 。

京都からの物理的・心理的距離

頼朝の構想は、単に平氏政権を打倒し、それに取って代わることではありませんでした。彼が目指したのは、旧来の貴族政治の中心地である京都の権力構造や古い慣習から独立した、武士による、武士のための新たな政治体制を構築することでした 40 。そのためには、朝廷の影響力が色濃く残る京都やその周辺ではなく、自らの支持基盤である坂東武士団の中心に拠点を置く必要がありました。京都から物理的にも心理的にも距離を置いた東国の鎌倉は、新しい政治を始めるための理想的な環境を提供したのです 40 。

鎌倉は「鎌倉城」と称されることがありますが、それは天守閣や石垣を備えた一般的な城郭を指すわけではありません 41 。その本質は、自然の地形を最大限に利用した広大な「城塞都市」です。頼朝は鎌倉に入ると、由比ガ浜にあった鶴岡八幡宮を現在の地に移して幕府の中心に据え、そこから海へと真っ直ぐ伸びる若宮大路を整備するなど、壮大な都市計画に着手しました 41 。これは、鎌倉を単なる軍事拠点としてではなく、新たな武家政権の政治的・精神的な中心地、すなわち「武家の都」として創り上げようとする、彼の強い意志の表れでした。鎌倉の選定は、軍事的合理性、政治的正統性の確保、そして新時代を創造するという壮大なビジョンが融合した、頼朝の政治家としての卓越した判断だったのです。

第五章:源氏内部の相克

平氏という共通の敵を打倒する過程で、頼朝は自らの権力を絶対的なものにするため、同じ源氏一門の有力者たちとも熾烈な権力闘争を繰り広げます。従兄弟の木曽義仲、そして実の弟である義経や範頼までもが、彼の冷徹な政治判断の前に次々と排除されていきました。これは、頼朝が目指す新しい武家政権の秩序を確立するための、避けては通れない道でした。

木曽義仲との対立と討伐

頼朝の従兄弟にあたる木曽(源)義仲もまた、信濃国で挙兵し、倶利伽羅峠の戦いで平氏の大軍を破るなど目覚ましい活躍を見せ、頼朝に先んじて平氏一門を都から追い落としました 47 。しかし、義仲軍は京に入るとその粗暴な振る舞いから治安を悪化させ、食糧難を引き起こし、さらには皇位継承問題にまで介入したため、後白河法皇との関係が急速に悪化します 50 。

この状況を、頼朝は鎌倉から冷静に注視していました。彼は自ら動くことなく、後白河法皇が義仲を見限るのを待ちます。そして、法皇との巧みな交渉を通じて、義仲追討の院宣を引き出すことに成功しました 50 。さらにこの時、法皇から東海道・東山道の支配権を公的に認める「寿永二年十月宣旨」を獲得します 36 。これにより、それまで「反乱軍」であった頼朝の軍は「官軍」としての大義名分を得ることになりました。

正統性を手にした頼朝は、弟の源範頼と源義経を大将とする大軍を上洛させ、宇治川の戦いで義仲軍を撃破。義仲は近江国粟津にて討ち取られました 33 。頼朝にとって義仲は、平氏以上に危険な存在でした。同じ源氏の棟梁として、自らの地位を脅かす最大のライバルだったからです 57 。彼は、後白河法皇との対立という政治状況を巧みに利用して義仲を「朝敵」に仕立て上げ、合法的に排除すると同時に、東国支配の公認という大きな政治的果実を得たのです。これは、敵対勢力を利用して自らの権力基盤を強化するという、頼朝の卓越した政治手腕を示す典型例と言えます。

弟・源義経の追放 ― 軍事的才能と政治的感覚の乖離

一ノ谷、屋島、そして壇ノ浦の戦いにおける奇想天外な戦術で平氏を滅亡に追い込んだ最大の功労者は、弟の源義経でした 59 。しかし、その輝かしい軍功が、皮肉にも彼自身の悲劇の序章となります。

頼朝は、武士たちが鎌倉殿である自分を唯一の主君と仰ぎ、朝廷から直接官位を受けることを厳しく禁じていました。恩賞はすべて頼朝を通じて与えられるという、一元的で強固な主従関係こそが、彼が目指す武家政権の根幹だったからです 60 。しかし、義経はこの新しい秩序を理解できませんでした。彼は平氏滅亡後、頼朝の許可を得ることなく、後白河法皇から検非違使や左衛門少尉といった官位を授かってしまいます 62 。

この報告を受けた頼朝は、「これでは後白河法皇の家来ではないか」と激怒しました 62 。義経の行動は、頼朝が築き上げようとしていた武家政権の理念そのものへの挑戦と受け取られたのです。義経は自らの潔白と兄への忠誠を訴えるため、有名な「腰越状」という弁明書を鎌倉へ送りますが、頼朝は義経との面会すら許さず、彼が平氏から勝ち得た所領も全て没収しました 65 。

この対立の背後には、頼朝の力を削ぎたい後白河法皇の巧みな策謀がありました。法皇は、政治的感覚に疎い義経を手なずけることで、源氏一門を内部分裂させようと図ったのです 60 。追い詰められた義経は、法皇から頼朝追討の院宣を得て挙兵を試みますが、もはや彼に従う武士はほとんどおらず、かつて世話になった奥州藤原氏のもとへと落ち延びていきました 68 。兄弟の断絶は、単なる嫉妬ではなく、頼朝が目指す「新しい武士の世」の秩序と、義経が体現する「旧来の武士の価値観」との、埋めがたい理念の衝突がもたらした悲劇だったのです。

弟・源範頼の粛清 ― 猜疑心と権力維持のための非情な決断

頼朝の非情な刃は、もう一人の弟、源範頼にも向けられました。範頼は義経とは対照的に、頼朝に忠実で実直な武将でした。しかし、その彼もまた、頼朝の猜疑心の前に命を落とすことになります。

建久4年(1193年)、頼朝が催した富士の巻狩りの最中に「曽我兄弟の仇討ち」事件が発生し、現場は混乱に陥りました。その際、鎌倉に「頼朝が討たれた」という誤報が伝わります 69 。夫の身を案じ、ひどく動揺する北条政子に対し、範頼は彼女を慰めようと「私がおりますので、御安心ください」といった趣旨の発言をしました 70 。

この発言が、後に頼朝の耳に入ると、深刻な事態を招きます。頼朝は、この言葉の裏に「兄上が亡き今、次の鎌倉殿はこの私だ」という野心があると解釈し、範頼に謀反の疑いをかけたのです 69 。範頼は身の潔白を証明するために起請文(神仏に誓う文書)を提出しますが、その署名に「源範頼」と記したことが、さらに頼朝の怒りを買いました。「源姓を名乗るとは、思い上がりも甚だしい」という理由でした 73 。

結局、範頼への疑いは晴れることなく、彼は伊豆の修禅寺に幽閉され、やがて殺害されたと伝えられています 69 。範頼に実際に謀反の意図があった可能性は極めて低いと考えられます。この事件は、頼朝の権力が盤石になった後でさえ、彼がいかに自らの地位を脅かす可能性のある存在に対して神経を尖らせていたか、そして彼の政権においては、鎌倉殿に代わりうる存在は、たとえ血を分けた弟であっても決して許されないという、絶対的な権力構造を象徴しています。

義仲、義経、そして範頼と、有力な源氏一門を次々と自らの手で排除した結果、頼朝は唯一無二の権力者となりました。しかし、それは同時に、源氏の血筋を自ら細らせる行為でもありました。この一連の粛清が、結果的に頼朝の子の代で源氏将軍家が有力な支えを失い、外戚である北条氏に実権を奪われる遠因となったことは、歴史の大きな皮肉と言えるでしょう 4 。

第三部:創造の時代 ― 鎌倉幕府の確立

内乱を終結させ、対抗勢力を一掃した源頼朝は、その治世の後半を、全く新しい統治システム、すなわち「鎌倉幕府」の制度設計と確立に捧げます。それは、武士という階級の利益と価値観を国家統治の中心に据える、日本史上初の試みでした。

第六章:新秩序の設計 ― 統治機構の確立

頼朝は、武士による恒久的な政権運営を実現するため、鎌倉に新たな中央官庁を体系的に設置しました。これは、旧来の朝廷の律令官制とは一線を画す、彼の独創的な政治構想の核心部分です 74 。

その統治機構は、以下の三つの機関を柱としていました。

- 侍所(さむらいどころ): 治承4年(1180年)、鎌倉入り直後に設置された最も初期の機関です。全国の御家人を統率し、軍事・警察機能を担いました 76 。武士たちの軍役や番役の管理、戦時の動員、そして鎌倉内外の治安維持など、武家政権の根幹である軍事力を直接的に管轄する重要な役割を持っていました。その初代長官である別当には、坂東武者の重鎮であり、頼朝からの信頼も厚かった和田義盛が任命されました 76 。

- 公文所(くもんじょ)、後の政所(まんどころ): 元暦元年(1184年)に設置され、後に政所と改称されました。幕府の財政や一般政務全般を担う、いわば行政機関の中枢です 74 。荘園や公領からの収入管理、各種法令の起草、公式文書の作成など、その職務は多岐にわたりました。初代長官の別当には、朝廷での実務経験が豊富で、法律や行政に明るい京下りの文官、大江広元が就任しました 77 。

- 問注所(もんちゅうじょ): 公文所と同じく元暦元年(1184年)に設置されました。御家人間の所領争いやその他の訴訟を審理し、裁判を専門に扱う司法機関です 74 。公平な裁判制度を確立することは、御家人たちの幕府への信頼を繋ぎ止める上で不可欠でした。初代長官である執事には、算道(数学)の家柄で法律知識にも長けた文官、三善康信が任命されました 77 。

専門官僚の登用 ― 「京の知」の導入

頼朝の組織作りの卓越性は、武士の力だけに頼らなかった点にあります。彼は、武士だけの組織では複雑な国家統治が機能しないことを見抜き、大江広元や三善康信といった、京都の朝廷で実務経験を積んだ下級貴族(官人)を積極的に登用しました 81 。彼らは、武士たちが不得手とする法律知識、文書作成能力、そして朝廷との交渉術を幕府にもたらし、統治システムの制度設計において不可欠な役割を果たしました 82 。彼ら文官の「知」が、鎌倉幕府を単なる軍事政権ではなく、法と行政に基づいた持続可能な統治機構へと昇華させたのです。

これは、武士の利益を代表し軍事を司る機関(侍所)と、専門的な行政・司法を担う文官主導の機関(政所・問注所)を組み合わせた、いわば「武士と文官のハイブリッド政権」でした。当初、これらの機関は全て頼朝の御所(大蔵幕府)の敷地内に置かれ、将軍の絶対的な権力の下にありました 76 。しかし、頼朝の死後、この権力バランスは崩れ、13人の合議制を経て、やがて政所と侍所の権限をも掌握した執権・北条氏が幕府の実権を握っていくことになります 74 。

【表1:鎌倉幕府初期中央統治機構】

頼朝が創設した三つの主要な中央機関の役割、初代長官、そしてその長官の出自を以下に示します。この表は、幕府の権力構造における武士と文官の巧みな役割分担を視覚的に示しています。

|

機関名 |

設置年 |

主な役割 |

初代長官(役職名) |

長官の出自 |

典拠 |

|

侍所 |

1180年 |

御家人の統率、軍事、警察 |

和田義盛(別当) |

坂東武士(三浦氏一族) |

74 |

|

公文所 (政所) |

1184年 |

一般政務、財政 |

大江広元(別当) |

京下り文官(下級貴族) |

74 |

|

問注所 |

1184年 |

訴訟、裁判 |

三善康信(執事) |

京下り文官(下級貴族) |

74 |

第七章:武士の世の統治原理 ― 御恩と奉公

鎌倉幕府という新たな統治機構を動かすための基本原理、すなわち統治イデオロギーとして頼朝が確立したのが、「御恩と奉公」という双務的な主従関係でした 85 。これは、土地の支配権を媒介とした、将軍(鎌倉殿)と御家人との間の具体的な契約関係であり、日本の「封建制度」の始まりとされています 75 。

御恩 ― 武士の利益の保障

将軍が御家人に対して与える恩恵が「御恩」です。これは主に二つの形で具体化されました。

- 本領安堵(ほんりょうあんど): 御家人が先祖代々受け継いできた所領(本領)の支配権を、将軍が公式に承認し、保障することです 85 。これは、武士たちにとって最も重要な生活基盤の安定を意味しました。

- 新恩給与(しんおんきゅうよ): 戦での功績など、幕府への貢献に応じて、将軍が新たな土地(主に敵方から没収した所領)や地頭の職を御家人に与えることです 85 。これは、武士たちの忠誠心を刺激し、幕府の軍事力を維持するための重要なインセンティブとなりました。

奉公 ― 将軍への忠誠と義務

御恩を受けた御家人が、将軍に対して果たすべき義務が「奉公」です。これもまた、具体的な形で定められていました。

- 軍役: 幕府が戦を始めれば、「いざ鎌倉」の合言葉のもと、一族郎党を率いて馳せ参じ、将軍のために命がけで戦う義務です 89 。これが最も重要な奉公でした。

- 番役: 平時においては、京都の御所や内裏を警護する「京都大番役」や、鎌倉の幕府を警護する「鎌倉番役」といった勤務に就く義務がありました 88 。

武士の価値観を制度化した統治イデオロギー

頼朝は、武士たちが何よりも土地(所領)の支配権を重んじ、それを守るためには命を懸ける「一所懸命」という価値観を持っていることを、自らの流人生活を通じて深く理解していました 90 。彼が創設した「御恩と奉公」の制度は、この武士の根本的な価値観を、国家の統治システムそのものに組み込んだ、画期的な発明でした。

これにより、頼朝は単なる軍事指導者から、全国の武士の利害を代表し、その生活と財産を保障する「保護者」としての地位を確立しました。この土地を介した強固な主従関係が、鎌倉幕府の軍事力と政治的安定性の源泉となったのです。しかし、このシステムは、恩賞として与えるべき新たな土地がなくなると、その求心力を失うという構造的な脆弱性を内包していました。この問題は、外国との戦いで新たな領土獲得がなかった後の元寇の際に顕在化し、御家人たちの不満が爆発する一因となり、幕府衰退へとつながっていくことになります 91 。

第八章:全国支配への布石 ― 守護・地頭の設置

鎌倉を拠点とする東国政権であった頼朝の支配を、全国的なものへと飛躍させる上で決定的な役割を果たしたのが、守護・地頭の全国への設置でした。これは、既存の統治秩序と巧みに関係しながら、武家の実効支配を浸透させていくという、頼朝の高度な政治戦略の表れでした。

文治の勅許 ― 全国への支配権拡大

壇ノ浦で平氏を滅ぼした後の文治元年(1185年)、頼朝は新たな政治的課題に直面します。それは、兄である自分を無視して朝廷と結びつこうとする弟・義経の存在でした。頼朝はこの義経と、彼に同調する叔父・源行家の追討を口実として、朝廷に対して全国的な軍事・警察権を要求します 93 。

『吾妻鏡』によれば、この時、腹心である大江広元が守護・地頭の設置を献策したとされていますが 93 、これは頼朝自身の周到な政治戦略であったと見るのが妥当です。義経の挙兵によって混乱する朝廷に対し、頼朝は強硬な態度で圧力をかけます。その結果、後白河法皇は頼朝の要求を認め、諸国への守護・地頭の設置および任免権を許可する宣旨を下しました。これが「文治の勅許」です 1 。

守護と地頭の権限

この勅許によって、頼朝は全国の御家人を幕府の公的な役職に任命する権限を得ました。

- 守護: 原則として国ごとに一人置かれ、その国内の御家人を統率しました。その主な権限は「大犯三箇条」と呼ばれ、①謀反人の逮捕、②殺害人の逮捕、③京都大番役の催促(御家人を率いて上京し、警護の任に当たらせること)という、国内の軍事・警察権の行使でした 85 。

- 地頭: 荘園や公領といった個々の土地単位に置かれ、年貢の徴収、土地の管理、そして現地の治安維持を担当しました 85 。彼らは、幕府の命を受けて現地の支配を行う、いわば幕府の出先機関でした。

既存秩序への「寄生」と支配の実質化

守護・地頭の設置は、鎌倉幕府が全国に支配網を広げる上で画期的な一歩でした。しかし、特筆すべきは、それが既存の朝廷の統治システム(荘園公領制)を完全に破壊するものではなかった点です。むしろ、そのシステムに「寄生」あるいは「上乗り」するかのように武士を配置し、内側から実質的な支配権を奪っていくという、極めて巧みな方法でした 74 。

地頭の本来の任務は、荘園領主(公家や寺社)や国司に代わって現地で年貢を徴収し、それを滞りなく領主に納めることでした 96 。しかし、武力を背景に持つ地頭は、次第にその権限を拡大していきます。彼らは年貢の納入を怠ったり、規定以上の税を取り立てて私腹を肥やしたりするなど、荘園領主の権利を侵害するようになりました(荘園侵略) 97 。

武力を持たない荘園領主は、この地頭の横暴に対抗できず、やがて妥協策を取らざるを得なくなります。その代表的なものが「地頭請」と「下地中分」です。「地頭請」は、荘園の管理一切を地頭に任せる代わりに、毎年一定額の年貢の納入を請け負わせる契約です 96 。「下地中分」は、さらに進んで、荘園の土地そのものを領主と地頭が物理的に折半し、互いの支配権を認め合うというものでした 96 。

この一連のプロセスを通じて、土地の支配権は、名目上の所有者である公家や寺社から、実質的な支配者である武士(地頭)の手へと、徐々に、しかし着実に移っていきました。頼朝が創設したこの制度が、武家による土地支配を既成事実化し、日本の社会構造を根底から変えていく原動力となったのです。

第四部:治世と遺産

全国の軍事・警察権を掌握し、新たな統治システムを構築した頼朝は、その治世の最終段階で、武家政権の総仕上げに取り組みます。それは、国内に残る最後の独立勢力の平定と、自らの地位を恒久的かつ絶対的なものとするための、朝廷との最終交渉でした。

第九章:天下統一の総仕上げ

奥州合戦 ― 最後の独立王国の滅亡

平氏を滅ぼし、源氏内部のライバルを全て排除した頼朝にとって、奥州平泉を拠点とする藤原氏は、自らの支配が及ばない日本国内最後の独立勢力であり、その強大な経済力と軍事力は潜在的な脅威でした 100 。

頼朝は、藤原氏三代当主・秀衡がかつて義経を匿ったことを口実に、朝廷を通じて奥州藤原氏に圧力をかけ始めます 102 。秀衡の死後、跡を継いだ四代・泰衡は、鎌倉からの度重なる圧力に屈し、文治5年(1189年)、ついに義経が籠る衣川館を襲撃し、彼を自害に追い込みました。泰衡は義経の首を鎌倉へ送ることで恭順の意を示しましたが、頼朝の真の目的は義経の捕縛ではなく、奥州藤原氏そのものの殲滅にありました 100 。

頼朝は、「朝廷の許可なく義経を討ったのは、官軍への反逆である」などと更なる口実を設け、同年7月、自ら大軍を率いて奥州へ侵攻します(奥州合戦)。藤原軍は阿津賀志山の戦いで大敗し、泰衡は逃亡の末に家臣に裏切られ殺害されました。これにより、約100年にわたり栄華を誇った奥州藤原氏は滅亡しました 102 。この戦いは、治承4年(1180年)から続いてきた一連の内乱(治承・寿永の乱)の事実上の最終章と位置づけられており 104 、頼朝は名実ともに日本全土を軍事的に平定し、武家による一元的な支配体制を完成させたのです。

征夷大将軍任官 ― 後白河法皇との最終決戦

天下統一を成し遂げた頼朝は、自らの地位を確固たるものにするため、新たな官職を朝廷に求めます。建久元年(1190年)、彼は大軍を率いて上洛し、権大納言および右近衛大将に任じられますが、わずか1ヶ月ほどでこれらの官職を辞任してしまいます 4 。彼が真に望んでいたのは、武家の棟梁としての最高位、「征夷大将軍」の地位でした。

しかし、頼朝の前に最大の政治的障壁として立ちはだかったのが、後白河法皇でした。法皇は頼朝の権力がこれ以上強大になることを警戒し、征夷大将軍への任官を認めませんでした。そこで頼朝は、焦らずに時を待ちます。そして、建久3年(1192年)3月に後白河法皇が崩御すると、その4ヶ月後の同年7月、ついに朝廷から征夷大将軍に任命されました 5 。

頼朝がなぜこれほどまでに征夷大将軍の地位にこだわったのか、そしてなぜ法皇の死を待ったのかには、深い政治的計算がありました。右近衛大将は、あくまで朝廷の官職の一つであり、その職にある限り、朝廷、特に法皇の権威の下に置かれることになります 106 。頼朝が目指したのは、特定の個人(法皇)の意向によって任免されるような属人的な地位ではなく、国家そのものから武家の統率権を恒久的に委任される、朝廷から半ば独立した地位でした。

もし法皇の在世中に任命されれば、それは「法皇から与えられた」地位となり、法皇の意向一つで解任される可能性が残ります。法皇の死後に就任することで、頼朝はその属人性を排し、自らの権威を国家そのものに結びつけました 106 。元来、征夷大将軍は辺境の蝦夷を討伐するための臨時の軍司令官でしたが、頼朝はこの職の意味を「武家の恒久的な最高指導者」へと再定義し、その後の武家政権の正統性の源泉としたのです。後の承久の乱で、幕府が朝廷に対して武力を行使できたのも、この「国家から公認された武家の長」という論理的基盤があったからこそであり、頼朝の深謀遠慮が窺えます 106 。

第十章:人物像の再検討 ― 冷徹な合理主義者か、時代の創造主か

源頼朝という人物を評価する際、その評価はしばしば両極端に分かれます。彼は目的のためには手段を選ばない冷徹な政治家であったのか、それとも新しい時代を切り開いた偉大な創造主であったのか。その実像は、複数の側面から多角的に捉える必要があります。

冷徹な政治家として

頼朝の生涯は、非情な決断の連続でした。自らの権力基盤を脅かす可能性のある者は、たとえそれが輝かしい戦功を挙げた弟の義経や、忠実であった弟の範頼であっても、容赦なく粛清しました 36 。挙兵当初に最大の兵力を提供した功臣・上総広常も、その強大すぎる力を危険視し、謀反の疑いをかけて暗殺しています 109 。これらの行動は、彼が築き上げようとしていた前例のない武家政権というシステムを維持するためには、いかなる内部対立の芽も早期に摘み取る必要があるという、冷徹なまでの合理主義に基づいています 101 。

組織作りの天才として

一方で、頼朝は自らが前線で勇猛に戦うタイプの武将ではありませんでした。彼の真骨頂は、むしろ後方にあって組織を構築し、人を動かすマネジメント能力にありました 4 。彼は御家人一人ひとりの能力や性格を見抜き、適材適所に配置する能力に長けていました。軍事・警察を坂東武者の代表である和田義盛に、行政・財政を京下りの文官である大江広元に、そして司法を同じく文官の三善康信に委ねた中央統治機構の設計は、その好例です。部下を信頼し、現場の指揮を代理指揮官に委ねるという彼の統率手法は、当時としては画期的であり、まさに「組織作りの天才」と評するにふさわしいものでした 4 。

人間的側面

その冷徹な政治家の仮面の下には、人間的な葛藤や弱さも垣間見えます。嫡男・頼家が初めて鹿を射止めた際には、大喜びで政子に報告の使者を送るという、父親としての一面を見せています 110 。また、粛清した上総広常が無実であったことを示す書状を発見し、深く後悔したとも伝えられています 111 。さらに、女性関係も盛んであったようで 13 、その浮気が発覚するたびに、正妻・北条政子の激しい嫉妬に悩まされていました。政子は頼朝の浮気相手の家を家来に命じて破壊させることさえあり、頼朝と政子の間には、政治的パートナーとしてだけでなく、夫婦としても激しい関係があったことが窺えます 108 。

評価の変遷

頼朝の歴史的評価は、時代によって大きく揺れ動いてきました。江戸幕府を開いた徳川家康は、頼朝を理想の統治者として深く尊敬し、その事績が記された『吾妻鏡』を愛読したとされます 113 。しかし、明治時代以降、天皇を中心とする皇国史観が強まると、朝廷から権力を奪った「逆賊」として否定的に見なされる側面も現れました 114 。戦後は、封建社会の基礎を築いた武家政権の創始者として、その革新性や政治手腕が再び高く評価されるようになっています。

第十一章:謎に満ちた最期と源氏将軍家の断絶

絶大な権力を手中に収め、武家政権を盤石なものとした頼朝ですが、その最期は突然訪れ、多くの謎に包まれています。そして彼の死は、自らが築き上げた源氏将軍家の短命と、その後の権力闘争の引き金となりました。

謎に包まれた死因

建久10年(1199年)1月13日、頼朝は53歳で急死します 21 。しかし、鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』には、頼朝が亡くなる前後の数年間の記録が不自然に欠落しており、その死因については様々な説が乱立しています 115 。

- 落馬説: 最も広く知られている説は、前年の12月、相模川に架けられた橋の落成供養の帰り道に落馬し、その時の怪我が元で亡くなったというものです 115 。しかし、この記述は頼朝の死から10年以上経ってから『吾妻鏡』に現れるものであり、その信憑性には疑問も呈されています 118 。

- 病死説: 当時の京都の公家、藤原定家の日記『明月記』などには、「飲水の病」であったという噂が記されています 119 。これは、水を異常に欲する症状から、現代でいう糖尿病や、落馬による脳障害に起因する尿崩症などであった可能性を示唆しています。

- 怨霊説・暗殺説: 『保暦間記』などの後代の書物には、頼朝が死に追いやった源義経や安徳天皇、そして滅ぼした平家一門の亡霊が現れ、それに驚いて落馬したという怨霊説が記されています 115 。また、記録の不自然さから、頼朝の死後に実権を握る北条氏などによる暗殺説も根強く囁かれています 117 。

後継者問題と源氏将軍家の断絶

頼朝の突然の死は、鎌倉幕府に深刻な後継者問題をもたらしました。頼朝は嫡男・頼家を後継者として育てていましたが、その構想は脆くも崩れ去ります。

頼家は父ほどの政治的手腕を持たず、また、彼の養育を担った乳母一族である比企氏を重用したため、母方の実家である北条氏との間に対立が生じました 68 。頼朝という絶対的なカリスマを失った幕府では、有力御家人たちの権力闘争が表面化し、将軍の独裁を抑えるために「十三人の合議制」が敷かれます 74 。

やがて、この権力闘争は「比企能員の変」として爆発し、北条時政が比企一族を滅ぼすと、頼家は将軍職を剥奪され、伊豆修禅寺に幽閉された末に暗殺されました 110 。北条氏は頼家の弟・実朝を三代将軍に立てますが、その実朝も、建保7年(1219年)に鶴岡八幡宮で頼家の子・公暁によって暗殺されてしまいます 123 。これにより、頼朝の直系の男子は完全に断絶し、源氏将軍家はわずか三代でその幕を閉じることになりました。

この源氏将軍家の悲劇的な結末は、ある意味で頼朝自身が招いたものでした。彼が自らの権力を絶対的なものにするため、義仲、義経、範頼といった有力な源氏一門をことごとく粛清した結果、頼家・実朝の代には、彼らを支え、強大化する外戚・北条氏に対抗できる有力な親族が存在しなかったのです 4 。頼朝の冷徹な権力集中策は、短期的には武家政権の確立に成功しましたが、長期的には自らの血脈の脆弱化を招き、結果として北条氏に実権を奪われる道筋を自ら作ってしまったと言えるでしょう。

第十二章:後世への影響 ― 「頼朝」という統治モデル

源頼朝の死と源氏将軍家の断絶は、彼が歴史に残した影響を何ら減じるものではありません。むしろ、彼が創り上げた統治システムと政治理念は、その後の日本の歴史を規定する強固な「モデル」として、長く生き続けました。

約700年続く武家政権の創始

頼朝が創設した「幕府」という統治機構、そして将軍と御家人を土地で結びつける「御恩と奉公」に基づく封建制度は、その後の日本の政治体制の基本となりました 4 。このシステムは、形を変えながらも室町幕府、そして江戸幕府へと受け継がれ、明治維新に至るまで約700年間にわたり、日本の支配構造の根幹を成し続けたのです 124 。彼は、天皇と貴族が支配する古代律令国家から、武士が実権を握る中世・近世社会への扉を開いた、まさに時代の転換点に立つ人物でした。

武士文化の確立

頼朝の政権は、武士という階級の社会的地位を決定的に確立しました。これにより、それまで貴族文化の亜流であった武士の文化が、質実剛健を重んじる独自の価値観を持つ文化として社会の主流となるきっかけを作りました 126 。鎌倉時代に刀剣の製作技術が飛躍的に発展したのも、武士が社会の中心となり、その需要が高まったことと無縁ではありません 126 。

統治者たちの手本として

頼朝の生涯と彼が築いた統治システムは、後世の権力者たちにとって、学ぶべき手本であり続けました。特に、江戸幕府を開いた徳川家康は頼朝を深く尊敬し、その政治手法を熱心に研究したことで知られています。家康が愛読した『吾妻鏡』は、まさに頼朝の時代の記録であり、彼はそこから統治の要諦を学ぼうとしました。家康の神廟である日光東照宮に、頼朝が共に祀られているのは、その深い敬意の証です 113 。

現代への示唆

源頼朝の生涯は、旧来のシステムが機能不全に陥った動乱の時代に、新たなビジョンを提示し、利害の異なる多様な集団を一つの目標の下にまとめ上げ、全く新しい組織と秩序を創り上げた、一人のリーダーの物語です。その卓越した政治構想力、目的達成のための冷徹なまでの合理性、そして武断と文治を巧みに組み合わせた組織マネジメントの手法は、現代の政治や経営、組織論を考える上でも、多くの示唆を与えてくれる普遍的な価値を持っています。

結論:源頼朝が日本史に残した不滅の功績

源頼朝の歴史的功績は、平氏を滅ぼしたという単一の軍事的勝利に集約されるものではありません。彼の真の偉大さは、混沌とした内乱の中から、武士という新たな社会階級の利益と価値観を国家統治の中心に据えた、持続可能な政治システム「鎌倉幕府」を創造した点にあります。

彼は、土地の支配権を媒介とした「御恩と奉公」という新たな主従関係を定義し、中央と地方にまたがる精緻な統治機構を設計し、法と制度によって「武士の世」の秩序を築き上げました。その過程で見せた、時に血縁さえも断ち切る非情なまでの合理性と、時に垣間見える人間的な葛藤は、彼が時代の要請に応え、歴史を自らの手で創造した稀有な政治家であったことを物語っています。頼朝が築いた礎の上に、日本の武家社会は7世紀にわたって展開していくことになります。彼の存在なくして、その後の日本の歴史を語ることは不可能です。彼は、日本という国家の形を恒久的に変えた、不滅の功績を残した人物として、記憶されるべきでしょう。

引用文献

- 「源頼朝」~鎌倉幕府初代将軍・武家政権の創設~ | 鎌倉アクセス!~歴史散策の旅~ https://tabitobenkyou.com/minamoto-yoritomo

- 歴史散策へGO! 源頼朝をたどる|いずっぱこでGO! - 三島市民ポータルサイト https://mishima-life.jp/sunzu/yoritomo.asp

- 伊豆から鎌倉へ/挙兵から鎌倉入りまでの源頼朝の足跡をたどる(静岡県・神奈川県) https://note.aktio.co.jp/play/20220614-1609.html

- 源頼朝の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7398/

- 源頼朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%9C%9D

- 保元の乱・平治の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7032/

- 池禅尼、八重姫、亀前…鎌倉殿を助け、魅了し、時に悩ませた人々 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9183

- 20年前に命を助けたばかりに…平清盛が死の間際まで「源頼朝を殺せ」と後悔したという逸話は史実なのか 「平家物語の創作にすぎない」という新説を考察する - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/63132?page=1

- 池禅尼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%A6%85%E5%B0%BC

- 源頼朝の助命嘆願をした池禅尼 - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/jinbutu/ikenozenni.html

- 伊豆でモテモテの流人頼朝 - ステラnet https://www.steranet.jp/articles/-/611

- 源頼朝と東国武士団 - 菱川師宣記念館 - 鋸南町 https://www.town.kyonan.chiba.jp/site/hishikawamoronobukinenkan/5416.html

- 「3歳の息子は重石を付けて沈められた」流人になった源頼朝が伊豆で ... https://president.jp/articles/-/52530?page=1

- 伊豆への流刑時代に源頼朝が学んだこととは~静岡各地に残るゆかりの地~ - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/8222/?pg=2

- 武家政権の夢 | レガシズ|しずおか文化財ナビ https://lega-shizu.com/archives/enjoy/21

- 八重・八重姫 鎌倉殿の13人/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/77064/

- 歴史めぐり源頼朝~伊東祐親の娘八重姫との恋~ https://www.yoritomo-japan.com/yoritomo/yoritomo4.html

- 歴史めぐり源頼朝~頼朝の女性関係~妻・妾・御落胤伝説 https://www.yoritomo-japan.com/yoritomo/yoritomo-onna.html

- 北条義時と結婚した?失恋して入水自害した?伊豆に残る「八重姫伝説」ゆかりの地へ https://favoriteslibrary-castletour.com/izu-yaehime/

- 八重姫とはどんな人?自分勝手な姫様は史実に登場するの?【鎌倉殿の13人】 - ほのぼの日本史 https://hono.jp/kamakura/yaehime/

- 鎌倉幕府初代将軍/源頼朝|ホームメイト - 名古屋刀剣ワールド https://www.meihaku.jp/kamakura-shougnate-9th/shogun-minamotonoyoritomo/

- 【美しいイラストで知る 歴史をつくった女性人物ストーリー】第6回 源頼朝と源義経を支えた女性たち<北条政子・静御前> | Gakken家庭学習応援プロジェクト マナビスタ https://www.gakken.jp/homestudy-support/edu-info/column/13015/

- 歴史めぐり源頼朝~北条政子と結婚~ https://www.yoritomo-japan.com/yoritomo/yoritomo7.html

- 北条政子の生涯と功績/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/70749/

- 源頼朝、鎌倉幕府創設最大の功労者はやっぱり比企尼。そのゆかりの地を訪ねてみたら【鎌倉殿の13人 満喫リポート】比企尼編 | サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト https://serai.jp/hobby/1089660

- 「比企尼」頼朝の20年におよぶ流人生活を支えた乳母 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1100

- 安達盛長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E9%81%94%E7%9B%9B%E9%95%B7

- 源氏の再興を陰で支えた「安達氏」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/19322

- www.kamakura-burabura.com https://www.kamakura-burabura.com/rekisiyoritomokyohei.htm#:~:text=%E5%BE%8C%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B3%95%E7%9A%87%E3%81%AE%E7%AC%AC,%E3%81%AE%E4%BB%A4%E6%97%A8%E3%82%92%E7%99%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 以仁王 鎌倉殿の13人/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/70866/

- 以仁王が全国の源氏に発した平家打倒の令旨 - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/yoritomo-ryoji2.html

- 鎌倉の歴史ー源頼朝の挙兵 /鎌倉ぶらぶら https://www.kamakura-burabura.com/rekisiyoritomokyohei.htm

- 治承・寿永の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E6%89%BF%E3%83%BB%E5%AF%BF%E6%B0%B8%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 源頼朝 石橋山での敗戦理由と伊豆脱出 - 歴史うぉ~く https://rekisi-walk.com/%E9%A0%BC%E6%9C%9D%E6%95%97%E3%82%8C%E3%82%8B%EF%BC%81%EF%BC%81%E3%80%80%E7%9F%B3%E6%A9%8B%E5%B1%B1%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%95%97%E6%88%A6%E3%81%A8%E4%BC%8A%E8%B1%86%E8%84%B1/

- 石橋山の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E6%A9%8B%E5%B1%B1%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 源平合戦(治承・寿永の乱) - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7034/

- 【1分で理解】戦国武士の原点!「坂東武者(ばんどうむしゃ)」とは? - note https://note.com/rei01cheru/n/n7fdb66f3c53d

- 頼朝はなぜ鎌倉幕府を創ることが出来たのか?(その理由) https://www.tamagawa.ac.jp/SISETU/kyouken/kamakura/start/seiken.html

- 源頼朝 http://www9.wind.ne.jp/fujin/rekisi/nob/nobu3.htm

- 源頼朝 は、なぜ 鎌倉に 幕府を開いたの https://kids.gakken.co.jp/box/syakai/06/pdf/B026107030.pdf

- 超入門!お城セミナー 第121回【歴史】源頼朝が幕府を開いた鎌倉が「お城」だったって本当!? https://shirobito.jp/article/1472

- 源頼朝は、なぜ鎌倉に幕府を開いたのか? - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/articles/entry/themes/life/006302/

- 鎌倉幕府の場所は、なぜ鎌倉に?地形と人脈に隠された3つの理由 - かまくらいふ https://kamakura-life.net/bakufu-2/

- 源頼朝はなぜ、鎌倉に幕府を開いたのか~最新研究にみる鎌倉幕府 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9076

- 源頼朝が鎌倉の地に幕府を開いた理由とは - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1804

- 武士の世の始まり http://www.edu.pref.kagoshima.jp/curriculum/sidouan/fuzokusho/h25/syakai6nenn.pdf

- 保元の乱や治承寿永の乱から鎌倉幕府の成立までの解説と一問一答問題:高校日本史のテスト対策完全ガイド - 学びサジェスト https://gakusyu.live/2024/07/09/ichimonitto-genpei/

- 木曽義仲の生涯 - 上田市ホームページ https://www.city.ueda.nagano.jp/site/kisoyosinaka-maruko/56248.html

- 源義仲と巴御前 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/80694/

- 治承・寿永の内乱 | 検索2021~2022(027) https://kousin242.sakura.ne.jp/wordpress027/index.php/history/chusei/jokyu/nairan/

- 源 義仲 http://mie-ict.sakura.ne.jp/HeikeHP/jinbutsu/yoshinaka.html

- 「木曽義仲」平家都落ちを果たしたのに没落した訳 後白河法皇との対立を引き起こしたある行動 https://toyokeizai.net/articles/-/583922

- #お墓から見たニッポン 5-1「木曽義仲~源氏一族の争いの真相とその最期」#木曽義仲#源頼朝#源義経 #巴御前 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lzxHTLpC6SQ

- 5分でわかる、「治承・寿永の乱(源平の争乱)―後半―」の映像授業 - Try IT https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12616/

- 14 院政期の文化・治承寿永の乱 - 石田謙治の日本史 https://kenjiishida.jimdoweb.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E9%80%9A%E5%8F%B2/%E9%8E%8C%E5%80%89/14-%E9%99%A2%E6%94%BF%E6%9C%9F%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96-%E6%B2%BB%E6%89%BF%E5%AF%BF%E6%B0%B8%E3%81%AE%E4%B9%B1/

- 歴史めぐり源頼朝~木曽義仲追討~ https://www.yoritomo-japan.com/yoritomo/yoritomo29-yosinaka.html

- 義仲、頼朝、義経の運命はどこで分かれた? - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/2376

- 「源頼朝」婿を殺害、その後の行動が理不尽すぎた 頼朝vs義仲の「生贄」にされた清水冠者の悲劇 https://toyokeizai.net/articles/-/541657?display=b

- 歴史めぐり源頼朝~義経追放~ https://www.yoritomo-japan.com/yoritomo/yoritomo32-yositune1.html

- 源頼朝 は、なぜ 義経をたおしたの https://kids.gakken.co.jp/box/syakai/06/pdf/B026107040.pdf

- 源義経の生涯 https://kajipon.com/kt/haka-topic29.htm_

- souken.shikigaku.jp https://souken.shikigaku.jp/22048/#:~:text=%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%9C%9D%E3%81%AF%E6%9C%9D%E5%BB%B7%E3%81%AE,%E6%B7%B1%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 源義経は何をした人?エピソードや生い立ちを詳しく紹介! - 識学総研 https://souken.shikigaku.jp/22048/

- 源義経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%BE%A9%E7%B5%8C

- 源義経の無断任官~頼朝と義経の対立~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/yositune-ninkan.html

- 「源義経」 平家打倒の英雄は兄弟相克の末、謀反人として非業の死を遂げる! https://sengoku-his.com/1175

- 頼朝と義経を決裂させた、義経の政治的感覚のにぶさともうひとつの理由 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/70035

- 10分で読める観光と歴史の繋がり 源頼朝と源義経の対立、鎌倉幕府誕生から源氏将軍家三代で滅亡。ゆかりの日本三大八幡宮・鎌倉 鶴岡八幡宮・京都建仁寺・国宝の知恩院 - 中部観光 https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2021/06/09/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%80%80%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%9C%9D%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%AE%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B9%95%E5%BA%9C/

- 父の復讐に乗じて鎌倉殿暗殺も計画していた : 曽我兄弟の仇討ち | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c10510/

- 『鎌倉殿の13人』義円、範頼、全成…なぜか不運に?源頼朝の兄弟達の運命 - どうだい? https://dodai.daido-life.co.jp/article/detail/645

- 源範頼 鎌倉殿の13人/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/70864/

- これは蒲殿ロス不可避…源範頼が失脚に追い込まれた失言とは?【鎌倉殿の13人】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/178939

- 源範頼の謀反~曾我兄弟の仇討ちと範頼の最期~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/ikusa/noriyori.htm

- 鎌倉幕府 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B9%95%E5%BA%9C

- 鎌倉幕府の成立~全国に守護が設置され、源頼朝の征夷大将軍任命 ... https://articles.mapple.net/bk/9061/?pg=2

- 侍所・政所・問注所 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/samuraidokoro-mandokoro-monchujo/

- 【高校日本史B】「中央の統治機構」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12624/point-2/

- 【いざ鎌倉:人物伝】和田義盛|清原弘行 - note https://note.com/kiyosada/n/n86b08bbe0404

- 大江広元(おおえのひろもと)とは?死因や生い立ち、初代政所別当について紹介!【鎌倉殿の13人】 | 識学総研 https://souken.shikigaku.jp/18957/

- 三善 康信 - 鎌倉市観光協会 | 時を楽しむ https://www.trip-kamakura.com/article/2022kamakuradono/miyoshi-yasunobu.html

- 大江広元や三善康信ら鎌倉幕府の文官たちはなぜ、京から下ってきたのか - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/70803

- 頼朝の知恵袋・大江広元が辿った生涯と人物像に迫る|幕府の組織作りを陰から支えたその働きとは?【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1053625

- 頼朝の支援者・三善康信が辿った生涯と人物像に迫る|鎌倉幕府の政務を支えた人物とは?【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/history/1052831

- 幕府が開いた三つの機構についての考察 http://www.tamagawa.ac.jp/SISETU/kyouken/kamakura/kamakuraorg/index.html

- 第23回 鎌倉幕府の仕組みとは? - 歴史研究所 https://www.uraken.net/rekishi/reki-jp23.html

- 【鎌倉幕府と朝廷】 - ADEAC https://adeac.jp/toyohashi-city/text-list/d100010/ht030020/

- 【中世(鎌倉時代〜室町時代)】 封建制度のしくみ、御恩と奉公 - 進研ゼミ中学講座 https://chu.benesse.co.jp/qat/1024_s.html

- 幕府と御家人 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E5%B9%95%E5%BA%9C%E3%81%A8%E5%BE%A1%E5%AE%B6%E4%BA%BA/

- 【鎌倉時代】御恩と奉公を簡単に解説!誕生の背景や御家人制度 ... https://souken.shikigaku.jp/17797/

- 源頼朝と鎌倉幕府のはじまり https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/society/kyoutsu/kamakura/hiraku2.html

- 【高校日本史B】「永仁の徳政令」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12656/

- 【中世(鎌倉時代〜室町時代)】 鎌倉幕府はなぜ滅亡したのか? - 進研ゼミ中学講座 https://chu.benesse.co.jp/qat/1023_s.html

- 文治の勅許 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%B2%BB%E3%81%AE%E5%8B%85%E8%A8%B1

- 「守護・地頭制」〜文治の勅許と政治家・源頼朝 - こだわり歴史塾 https://hisstory-kareno.hateblo.jp/entry/2020/06/16/005830

- 鎌倉幕府の政治体制と武士の統治 - 歴史の教室 https://yamatostudy.com/japan/japan-medieval/kamakura/kamakura-defense/

- 鎌倉時代の荘園 - 石田謙治の日本史 https://kenjiishida.jimdoweb.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E9%80%9A%E5%8F%B2/%E9%8E%8C%E5%80%89/%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E8%8D%98%E5%9C%92/

- 【高校日本史B】「地頭の荘園侵略」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12664/point-3/

- 地頭とは?設置までの歴史的背景やその後について解説 - 学びの日本史 https://kamitu.jp/2023/08/31/jito-about/

- 日本史の基本78(17-6 地頭の成長) https://ameblo.jp/nojimagurasan/entry-12220272932.html

- 歴史めぐり源頼朝~奥州藤原氏の滅亡(奥州合戦)~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/yoritomo/yoritomo45-oushu-seibatu.html

- 「源頼朝」どん底の流人から征夷大将軍へ。鎌倉幕府創始者の生涯 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1095

- serai.jp https://serai.jp/hobby/1065171#:~:text=%E9%A0%BC%E6%9C%9D%E3%81%AF%E7%A7%80%E8%A1%A1%E3%81%AE,%E3%82%92%E6%B1%BA%E6%84%8F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 奥州藤原氏はなぜ滅亡したのか?栄えた理由は?3分で解説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/176335/

- 奥州合戦/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7047/

- 義経の最後と奥州合戦の背景と戦況|「奥州征伐」を解説【日本史事件録】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1065171

- 源頼朝の生涯~流人から征夷大将軍へ | WEB歴史街道|人間を知り ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/5002

- 源頼朝の征夷大将軍就任にはどのような意味があったのか? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/20630

- 鎌倉時代の主役!源頼朝を知ろう! https://kamakura-nouhaku.com/blog/904/

- 佐藤浩市・上総広常が粛清死! 緻密に配された「H難度」脚本の着地がピタッと決まった理由【鎌倉殿の13人 満喫リポート】15 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1069749

- 源頼家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E5%AE%B6

- 上総広常はなぜ源頼朝に殺されなければならなかったのか - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c10508/

- 北条時政(ほうじょうときまさ)/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/70825/

- 【家康の謎】家康が尊敬していた人物は? - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2023/06/18/093000

- 「皇国史観」と「日本が好きになる!歴史授業」14 (授業づくりのなかで10 その後のいくつか) https://www.saitotakeo.com/2024/06/14/post-3061/

- 謎に包まれた源頼朝の死因に、義経の亡霊が関わっていた!? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/17161

- 頼朝の謎の死 歴史から抹消された空白の3年間 その真相とは 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」歴史解説㉜ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=GZKX5uQS8sA

- 源頼朝公の謎死。死因は落馬? 怨霊? 脳卒中? 糖尿病? それとも暗殺? - note https://note.com/takatoki_hojo/n/n455f0cb85965

- 落馬事故による頼朝の死の真相とは?『吾妻鏡』空白の3年間の謎 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/70517

- 落馬?病気?それとも他殺?鎌倉幕府をつくった「源頼朝の死」の謎 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/87894/

- 【鎌倉殿の13人】まもなく描かれる?謎に包まれた源頼朝の死。実は怨霊に祟られた説も https://mag.japaaan.com/archives/178409

- 鎌倉幕府2代将軍/源頼家|ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/kamakura-shougnate-9th/shogun-minamotonoyoriie/

- 北条政子~源頼朝の御台所・正室・尼将軍~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/jinbutu/genji-6.htm

- 源実朝(みなもとのさねとも) - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/jinbutu/genji-4-sanetomo.html

- 【『歴史人』7月号案内】「源頼朝と鎌倉幕府の真実 なぜ頼朝は武家中心の幕府創設に至ったのか? 」6月5日発売! https://www.rekishijin.com/12387

- 武家政権 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AE%B6%E6%94%BF%E6%A8%A9

- 鎌倉幕府とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/56909/