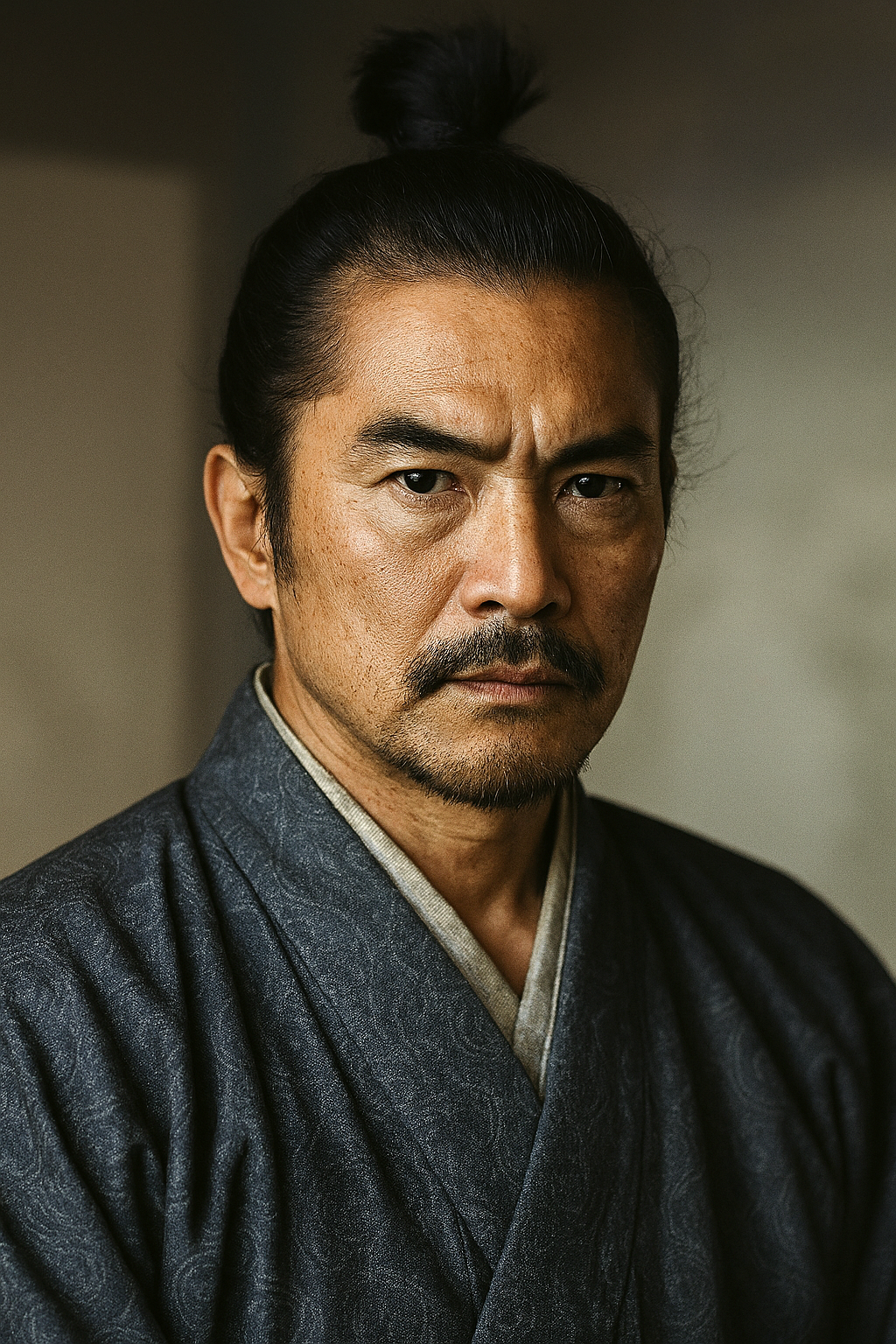

溝口宣勝

越後新発田藩二代藩主溝口宣勝は、激動の時代を生き抜き、治水と新田開発で藩の礎を築き、巧みな政治手腕で溝口家の安泰を確立した。

越後新発田藩二代藩主・溝口宣勝の生涯と治績 ―藩政の礎を築いた外様大名の生存戦略―

序章:溝口宣勝という人物像の再定義

越後新発田藩二代藩主、溝口宣勝(みぞぐち のぶかつ)。彼の名は、一般的に「初代藩主・溝口秀勝の嫡男として家督を継ぎ、弟・善勝に領地を分与して沢海藩を創設させた人物」 1 として、簡潔に語られることが多い。しかし、この静的な事実の背後には、戦国の動乱から徳川の治世へと移行する激動の時代を生き抜き、藩の百年以上の安泰の礎を築いた、極めて有能な武将、行政官、そして政治家としての姿が隠されている。

本報告書は、溝口宣勝を単なる世襲藩主としてではなく、その生涯と治績を多角的に検証し、彼の歴史的役割を再評価することを目的とする。彼の治績は、父・秀勝が着手し、子・宣直が継承した蒲原平野開発という壮大な事業の中核をなし 2 、その冷静な政治判断は、外様大名が次々と改易の憂き目に遭う徳川初期の厳しい時代において、溝口家の安泰を確固たるものにした 3 。本報告書では、宣勝の武将としての軌跡、藩主としての内政手腕、そして家の存続をかけた巧みな政治戦略を、現存する史料に基づき深く掘り下げていく。

第一部:武将・溝口宣勝の軌跡 ―戦国から泰平へ―

第一章:誕生から家督相続までの道程

出自と青年期

溝口宣勝は、天正10年(1582年)、若狭国高浜(現・福井県高浜町)において、溝口秀勝の嫡男として生を受けた 4 。幼名は久三郎と称した 5 。父・秀勝は、はじめ丹羽長秀に仕え、その才能を織田信長に見出されて直臣となり、本能寺の変後は豊臣秀吉に属するという、まさに戦国乱世を自らの才覚で渡り歩いた典型的な武将であった 6 。宣勝もまた、父と共に秀吉に仕え、慶長2年(1597年)には、秀吉から偏諱(へんき)を受け「秀信(ひでのぶ)」と名乗る栄誉に浴している 4 。これは、豊臣政権下における溝口家の確固たる地位を象徴する出来事であり、宣勝が豊臣大名の一員としてキャリアを開始したことを示している。その後、天下の情勢の変化に伴い、名を「宣勝」と改めた 4 。

宣勝の青年期は、豊臣政権の絶頂期から徳川家康の台頭、そして天下統一へと至る権力移行期と完全に重なっている。豊臣秀吉から「秀」の字を拝領したことは、彼が豊臣恩顧の大名であったことの証左である。しかし、その後の彼の行動は、時代の潮流を的確に読み、家の存続を最優先とする冷静な政治判断に基づいていた。

関ヶ原の戦いと初陣

慶長3年(1598年)、父・秀勝が越前春日山城主・堀秀治の与力大名として、越後国蒲原郡新発田に6万石で移封されると、宣勝も父に従い越後の地を踏んだ 1 。そのわずか2年後の慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発する。この時、溝口家は与力として属していた堀氏と共に、間髪を入れず東軍に与した。宣勝は父と共に、上杉景勝の旧領であった越後で蜂起した「上杉遺民一揆」の鎮圧に奔走する 1 。これは宣勝にとって、徳川方としての忠誠を試される最初の重要な局面であり、武将としての実戦経験を積む貴重な機会となった。この迅速な決断は、豊臣恩顧という立場から徳川体制へと巧みに乗り換える、溝口家の生存戦略の第一歩であった。

大坂の陣と徳川体制への完全帰順

慶長15年(1610年)、父・秀勝の死去に伴い、宣勝は29歳で家督を相続し、新発田藩二代藩主となった 1 。藩主となって5年後の慶長20年(元和元年、1615年)、豊臣家を滅亡させる最後の大戦である大坂の陣が勃発する。この時、宣勝は越後高田藩主であり徳川家康の六男である松平忠輝の麾下に属して出陣した 2 。徳川一門の指揮下で戦うというこの行動は、かつて豊臣恩顧であった溝口家が、完全に徳川の幕藩体制に組み込まれたことを内外に示す、決定的な意味を持っていた。

宣勝は、その生涯において主たる功績を内政に残したが、上杉遺民一揆の鎮圧や大坂の陣への参陣といった実戦経験は、藩主としての権威を確立する上で不可欠な要素であった。戦を知らない藩主が統治を行う後代とは異なり、宣勝は自らの武威を示すことで、家臣団や領民を掌握する強固な基盤を築いていた。この武人としての側面が、後に詳述する困難な藩政改革を断行する上での精神的支柱となったと考えられる。

表1:溝口宣勝 略年表

|

和暦 |

西暦 |

宣勝の年齢 |

出来事 |

役職・身分など |

典拠 |

|

天正10年 |

1582年 |

1歳 |

若狭国高浜にて誕生。幼名は久三郎。 |

溝口秀勝の嫡男 |

4 |

|

慶長2年 |

1597年 |

16歳 |

豊臣秀吉より偏諱を受け「秀信」と名乗る。 |

豊臣家臣 |

4 |

|

慶長3年 |

1598年 |

17歳 |

父・秀勝の越後新発田移封に伴い、越後へ入る。 |

- |

1 |

|

慶長5年 |

1600年 |

19歳 |

関ヶ原の戦いで東軍に属し、父と共に上杉遺民一揆を鎮圧。 |

- |

4 |

|

慶長15年 |

1610年 |

29歳 |

父・秀勝の死去に伴い家督を相続。弟・善勝に1万2千石を分与し、沢海藩が成立。 |

新発田藩二代藩主 |

1 |

|

慶長20年 |

1615年 |

34歳 |

大坂夏の陣に松平忠輝の麾下として出陣。 |

- |

2 |

|

寛永5年 |

1628年 |

47歳 |

江戸屋敷にて死去。 |

- |

4 |

第二部:藩主としての挑戦 ―蒲原平野との格闘―

第一章:藩政初期の課題 ―「三年一作」の土地

溝口家が慶長3年(1598年)に入封した当初の新発田領、特にその大部分を占める蒲原平野は、豊穣な穀倉地帯とは程遠い、過酷な自然環境に支配された土地であった。信濃川と阿賀野川という二大河川がもたらす洪水は頻発し、領内の広大な範囲が沼地、湿地、干潟で覆われていた 8 。その生産性の低さは、地元で「三年一作」という言葉で語り継がれるほど深刻であった。これは、3年間の耕作で、ようやく1年分の収穫が得られるかどうか、という窮状を意味する 8 。

藩の公式な石高は6万石(後に5万石)とされていたが、これはあくまで表向きの数字であり、実際の収穫高(内高)は2万石程度に過ぎなかったと推測されている 8 。1653年から1917年までの約260年間に、記録に残るだけでも53回もの大規模な水害が発生しており 8 、治水は藩の存亡をかけた最重要課題であった。この荒涼たる土地をいかに治め、藩の財政基盤を確立するか。それが、二代藩主となった宣勝の眼前に横たわる最大の挑戦であった。

第二章:藩の礎を築く ― 治水と新田開発の断行

この困難な課題に対し、宣勝は父・秀勝の事業を継承し、さらに発展させる形で果敢に取り組んだ。初代藩主であった秀勝は、入封直後から「士民を集め治水、開墾の大事業に着手」し、十数年の歳月をかけて、後の蒲原大平野の基礎を築いていた 2 。宣勝はこの父祖の遺志を継ぎ、藩主としてその全力を領地開発に注いだのである。

宣勝の治世において、荒地や沼沢地の開発は精力的に推進され、その結果、新たに1万5500石もの新田(打出高)が創出された 2 。これは、表高5万石の藩にとって、実に3割以上にも相当する増収であり、藩財政の根幹を支える画期的な成果であった。

しかし、その道程は決して平坦ではなかった。宣勝の代から本格的に始まった新田開発と干拓事業は、多くの困難に直面した 8 。領内では、限られた水源の利用を巡って水利権争いが頻発し、事業の進行を妨げた 8 。さらに、大規模な干拓事業は河川の流路や水量に変化をもたらし、下流に位置する新潟港の水深に影響を及ぼす懸念から、新潟を領有する長岡藩との間に深刻な政治的対立を引き起こした 8 。この藩同士の利害対立は、その後も長く新発田藩を悩ませる懸案事項となった。

宣勝の治水・開発事業は、それ自体が大きな成果であったと同時に、後世へと続く壮大な事業の重要な一歩であった。彼の取り組みは、息子の三代藩主・宣直による新発田川の改修工事 13 や、六代藩主・直治による紫雲寺潟の大規模干拓 8 へと直接的に繋がっていく。溝口家歴代藩主による絶え間ない努力が、今日の日本有数の穀倉地帯である蒲原平野を形成したのであり 15 、宣勝の治世は、その長大なリレーの中核を担う、極めて重要な時代であったと評価できる。

この治水・新田開発は、単なる経済政策に留まらなかった。第一に、藩の経済基盤を確立するという内政的目的に貫かれている。しかし、これにはもう一つの側面があった。度重なる水害は領民の生活を直接脅かし、社会不安や一揆の原因となりうる。安定した治水は民政の安定に直結し、藩主の統治の正当性を領民に示すことにも繋がる。つまり、治水は経済政策であると同時に、領内を安定させ幕府に懸念を抱かせないための、高度な政治的営為でもあったのである。

第三章:藩体制の確立

宣勝の治世は、開発事業と並行して、藩の統治体制を固める時期でもあった。溝口家は、旧領主の遺臣や、関ヶ原、大坂の陣を経て改易・減封された他家の浪人を積極的に召し抱え、家臣団を拡充していった 16 。これは、藩政運営に必要な多様な人材を確保するという実利的な目的と同時に、社会不安の要因である浪人を吸収するという、幕府の政策にも沿うものであった。

また、父・秀勝が着手した新発田城の築城と城下町の整備を継承し、藩の政治・経済的中心地としての体裁を整えていった 18 。藩の統治機構が確立され、財政基盤が安定したことは、幕府からの要求に応える体力にも繋がった。宣勝の死後、息子の宣直の代には、江戸城の石垣普請といった大規模な手伝い普請を命じられている 13 。これは藩財政に大きな負担を強いるものであったが、同時に幕府への奉公と忠誠を示す重要な機会でもあった。宣勝の時代に築かれた藩の基礎体力が、こうした役務の遂行を可能にしたのである。

そして特筆すべきは、宣勝が生み出した1万5500石の新田が、彼の死後、息子たちへの領地分与の原資となった点である 12 。彼は、既存の領地を削って分与するのではなく、「自らが生み出した富」を分配した。これにより、本藩の表高を減らすことなく、一族の安泰を図ることができた。治水・開発という内政の成功が、家の存続戦略を直接的に支えるという、見事な連動構造を築き上げたのである。

第三部:分知と家の安泰 ―外様大名の生存戦略―

第一章:沢海藩の創設 ― 弟・溝口善勝への分知

慶長15年(1610年)、宣勝は家督相続という、大名家にとって最も重要かつ慎重を要する局面において、大胆かつ巧みな一手を見せる。父の遺領である6万石の中から、弟の溝口善勝に対し、1万2千石という広大な土地を分与したのである 1 。

善勝は、それ以前から父・秀勝より5千石、さらに幕府からも上野国内に2千石を与えられていたが 20 、この兄からの分知により、合計1万4千石(資料によっては1万2千石とも 22 )を領する大名となった。これにより、新発田藩の支藩として越後沢海藩が立藩され 20 、新発田藩の表高は5万石となった 2 。

この分知には、時の将軍・徳川秀忠を感嘆させたという逸話が伝わっている。弟の善勝は、早くから徳川秀忠に直接仕え、江戸での奉公が主であった 21 。宣勝は、「自分は国元にあって藩政を見るが、弟は将軍のお膝元である江戸で重要な奉公を務める身である。所領が少なくては、その務めを十分に果たすことはできないだろう」と考え、気前よく分与を申し出た。この兄弟の友愛と幕府への忠勤を重んじる姿勢に、秀忠が大いに感心し、この分与を正式に認めたというのである 12 。

第二章:分知に隠された政治的意図

この逸話は、一見すると兄弟愛の美談として映る。しかし、宣勝が藩主であった寛永年間の厳しい政治情勢の中に置いてみると、その行動が単なる情愛に留まらない、計算され尽くした生存戦略であったことが浮かび上がってくる。

宣勝の治世は、三代将軍・徳川家光のもとで幕府による大名統制が著しく強化された時代と重なる 27 。寛永12年(1635年)に改訂された武家諸法度(寛永令)により、参勤交代が制度として明文化され 27 、大名の江戸と国元を往復する経済的・時間的負担は増大した 30 。幕府は、この時期、些細な法令違反や家督相続を巡る争い(御家騒動)、藩主の不行跡などを理由に、特に豊臣恩顧の外様大名を容赦なく改易(領地没収・家名断絶)しており 32 、全国の大名家にとって、家の存続自体が至上命題であった。

このような政治文脈において、宣勝の分知は極めて戦略的な価値を持っていた。幕府が最も警戒するのは、大名家の結束による反抗の可能性と、御家騒動による幕藩体制の揺らぎである。家督相続を巡る兄弟間の対立は、御家騒動の最大の火種であり、幕府にとっては改易の格好の口実となり得た。宣勝の行動は、この潜在的なリスクを、幕府への忠勤という美談に昇華させることで、未然に摘み取ったのである。彼の行動は、以下の三つの点で、幕府が望む大名の姿を完璧に体現していた。

- 兄弟間の結束の誇示 :惜しみない分与により、家督争いの可能性を完全に排除した。

- 幕府への奉公の優先 :江戸で奉公する弟を思いやる姿勢は、幕府への奉公を第一に考えるという忠誠心のアピールに他ならなかった。

- 幕府権威への絶対服従 :将軍の裁可を仰ぐ形で分与を行うことで、自家の内政問題ですら幕府の権威の下にあることを示した。

さらに、支藩を創設することは、万が一、本家が何らかの理由で改易された場合でも、分家が存続することで溝口の家名を後世に残すという、リスク分散の役割も果たしていた。この分知は、改易の嵐が吹き荒れる時代を乗り切るための、計算され尽くした高度な政治的パフォーマンスであったと評価すべきである。

第三章:繰り返される分与 ― 一族安泰への布石

この「分与による家の安泰」という戦略は、宣勝一代で終わらなかった。彼の死後、家督を継いだ三代藩主・宣直もまた、父の遺志を継ぐかのように、自らの弟たちに所領を分与したのである 13 。

その原資となったのが、他ならぬ宣勝が治世下に開発した新田1万5500石であった。宣直は、この父が遺した財産を元に、次男・宣秋に6,000石、三男・宣俊に5,000石、四男・宣知に4,500石をそれぞれ与えた 13 。重要なのは、これにより新発田藩の表高は5万石のまま維持されたことである。宣勝の内政手腕が、次世代の一族の安定にまで直接的に貢献したことを示す、象徴的な出来事であった。

宣勝から宣直へと続くこの分与の連鎖は、これが溝口家の基本的な統治方針、いわば「家訓」として確立されたことを物語っている。それは、武力で領地を拡大する戦国の論理が終わり、与えられた領地の中でいかに安定を保ち、一族を繁栄させるかという、江戸時代の大名に特有の思考様式への転換を象徴している。溝口家が、越後の大名としては稀有なことに、一度も転封されることなく幕末まで新発田の地を治め続けた 3 根本的な要因は、この宣勝の代に確立された「内政による富の創出」と「分与による内部安定」という両輪の戦略にあったと言えるだろう。

表2:溝口家の分知一覧(宣勝・宣直の代)

|

分与者(藩主) |

被分与者(続柄) |

分与石高 |

時期 |

結果 |

特記事項 |

典拠 |

|

溝口宣勝(二代) |

溝口善勝(弟) |

12,000石 |

慶長15年(1610年) |

沢海藩の創設 |

家督相続に伴う分与。将軍秀忠が感心した逸話が残る。 |

1 |

|

溝口宣直(三代) |

溝口宣秋(弟) |

6,000石 |

寛永5年(1628年) |

旗本 |

宣勝が開発した新田が原資。家督相続に伴う分与。 |

13 |

|

溝口宣直(三代) |

溝口宣俊(弟) |

5,000石 |

寛永5年(1628年) |

旗本 |

同上 |

13 |

|

溝口宣直(三代) |

溝口宣知(弟) |

4,500石 |

寛永5年(1628年) |

旗本 |

同上 |

13 |

第四部:人物像と後世への遺産

第一章:人物像と家族

溝口宣勝の人物像を理解する上で、その家族関係は重要な要素となる。父は新発田藩祖の溝口秀勝、母は長井源七郎の娘である瑞雲院である 4 。

宣勝の正室は長寿院といい、かつて溝口家が与力として仕えた名将・堀秀政の娘であった 4 。この婚姻は、単なる縁組に留まらない政治的な意味合いを持っていた。溝口家はもともと堀家の与力大名であり 6 、主従に近い関係にあった。堀家が改易された後も、その一族を家臣として迎え入れるなど 7 、両家の関係は続いていた。この婚姻は、旧主家との繋がりを維持し、越後国内での政治的ネットワークを強化する意図があったと考えられる。外様大名として、中央の幕府だけでなく、地域の有力者との関係構築にも細心の注意を払っていたことが窺える、政治的リアリズムの表れであった。

子には、家督を継いだ長男・宣直をはじめ、宣秋、宣俊、宣知といった男子がいた。また、娘の蝶姫は、叔父・善勝の跡を継いで沢海藩二代藩主となった溝口政勝の正室となり、本家と支藩の関係を血縁的にも強固なものとしている 4 。

宣勝自身の文化的な活動に関する直接的な記録は乏しいが、彼が築いた藩政の安定は、文化が花開く土壌を育んだ。彼の孫にあたる四代藩主・重雄は溝口悠山と号す茶人として知られ 11 、新発田藩は代々学問を奨励したことでも知られている 19 。宣勝の時代に藩の基盤が固まったことが、こうした文化的活動の素地を形成したことは想像に難くない。

第二章:死と墓所

寛永5年(1628年)10月29日、溝口宣勝は参勤のために滞在していた江戸屋敷において、47歳でその生涯を閉じた 4 。

彼の亡骸は、江戸神田にあった吉祥寺に葬られた。この寺は後に駒込(現・東京都文京区本駒込)へ移転し、江戸における溝口家代々の菩提寺となった 4 。参勤交代制度の下、藩主やその家族が江戸で生活し、亡くなることも少なくなかったため、江戸における菩提寺の存在は極めて重要であった。

一方で、宣勝の墓所は国元である新発田の菩提寺・宝光寺にも設けられている 38 。藩主が領地と領民にとっての絶対的な主君であり続けることを象徴するものであり、国元での求心力を維持するための重要な意味を持っていた。江戸と国元、この二つの墓所の存在は、幕藩体制下における大名が、幕府の臣下であると同時に、自領の君主でもあるという二重の役割を担っていたことを如実に物語っている。

終章:溝口宣勝の歴史的評価

溝口宣勝は、華々しい武功や奇抜な政策で歴史に名を残したタイプの人物ではない。彼の真価は、その堅実さと先見性にある。彼の治世を総括すると、以下の三つの要素を兼ね備えた、江戸初期における理想的な外様大名の一人であったと評価できる。

- 堅実な内政手腕 :父の事業を継承し、「三年一作」とまで言われた劣悪な土地を、粘り強い治水と新田開発によって豊かな土地へと変貌させる礎を築いた。

- 巧みな政治感覚 :改易の嵐が吹き荒れる時代にあって、弟への分与という行動を通じて幕府への恭順の意を効果的に示し、御家騒動の芽を摘むことで、巧みに家名を保った。

- 長期的なビジョン :自らが開発した新田を、次世代の分与の原資とすることで、一族全体の安泰まで見据えた長期的な統治計画を実践した。

彼が継承・発展させた治水事業は、蒲原平野を日本有数の穀倉地帯へと変貌させる歴史的な事業の、決定的な一歩となった 2 。また、彼が確立した「分与による安定」という統治モデルは、溝口家が一度の転封もなく明治維新まで新発田を治め続けるという、越後では稀有な歴史 3 の原点となった。

結論として、溝口宣勝の生涯と治績は、戦国から江戸へと移行する時代の大名が、いかにして「武」の論理から「政」の論理へと自己を変革させ、家の存続と領地の繁栄という二つの目標を両立させたかを示す、優れた歴史的事例である。彼の功績は、その後の新発田藩250年以上にわたる平和と安定の基盤を築いたという点において、より高く再評価されるべきである。

引用文献

- 溝口宣勝(みぞぐち のぶかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E5%AE%A3%E5%8B%9D-1112539

- 新潟県 新発田市 清水園/新発田藩の歴史 - 北方文化博物館 https://hoppou-bunka.com/shimizuen/shibata_history.html

- 新発田藩:新潟県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/edo-domain100/shibata/

- 溝口宣勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E5%AE%A3%E5%8B%9D

- 歴史の目的をめぐって 溝口宣勝 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-32-mizogushi-nobukatsu.html

- 溝口秀勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E7%A7%80%E5%8B%9D

- 溝口氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E6%B0%8F

- 新発田藩〜新田開発に力をそそいだをわかりやすく解説|城写真と ... https://www.tabi-samurai-japan.com/story/han/1155/

- 文化財保存活用地域計画 新発田市 https://www.city.shibata.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/583/keikaku.pdf

- 【第三章】新発田藩の苦悩―領内水利の矛盾 | 芦沼略記―亀田郷・未来への礎 History of Kamedagou https://www.suido-ishizue.jp/nihon/17/03.html

- 東京都文京区 吉祥寺/新発田藩溝口家墓所 | 試撃行 https://access21-co.xsrv.jp/shigekikou/archives/22042

- 溝口宣勝 Mizoguchi Nobukatsu | 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/mizoguchi-nobukatsu

- 溝口宣直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E5%AE%A3%E7%9B%B4

- 溝口直治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E7%9B%B4%E6%B2%BB

- 新潟県 加治川農業水利事業 - 水土の礎 https://suido-ishizue.jp/kokuei/hokuriku/Prefectures/1505/1505.html

- お城にまつわるいろいろ話 時代を生き輝いた女人と共に - ⑨新発田城 (新潟県新発田市大手町)4 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n6398ih/16/

- 新発田藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E8%97%A9

- 新発田城 - WAKWAK http://park2.wakwak.com/~fivesprings/books/niigata/sibatajyou.html

- 新発田藩(しばたはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E8%97%A9-74728

- 沢海藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A2%E6%B5%B7%E8%97%A9

- 溝口善勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E5%96%84%E5%8B%9D

- 溝口善勝(みぞぐち よしかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E5%96%84%E5%8B%9D-1112549

- 各 市 町 村 の 沿 革 - 新潟市 https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/sonota/fuzokukikankonwakai/konwakai/sonota/chiiki/gyouseikukaku/kaisaijyoukyou/dai1shingikai/siryou1.files/6-3enkaku.pdf

- 新発田藩とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%96%B0%E7%99%BA%E7%94%B0%E8%97%A9

- 溝口善勝 - 信長の野望・創造 戦国立志伝 攻略wiki https://souzou2016.wiki.fc2.com/wiki/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E5%96%84%E5%8B%9D

- 歴史の目的をめぐって 溝口善勝 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-32-mizoguchi-yoshikatsu.html

- 参勤交代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E5%8B%A4%E4%BA%A4%E4%BB%A3

- 武家諸法度の内容を学ぼう。制定された目的や関わりの深い人物も【親子で歴史を学ぶ】 https://hugkum.sho.jp/226091

- 武家諸法度とは?だれが作った?簡単に内容をわかりやすくする - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/column/buke-laws

- 参勤交代/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/57589/

- 外様大名 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/tozamadaimyo/

- 幕府の大名統制・改易と転封(2) - 大江戸歴史散歩を楽しむ会 https://wako226.exblog.jp/240591957/

- 江戸幕府の支配と里見氏の改易 - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/section/awa-070-070/

- 幕府の大名統制・改易と転封(1) - 大江戸歴史散歩を楽しむ会 https://wako226.exblog.jp/239585698/

- 新発田市/新発田市デジタルアーカイブ - ADEAC https://adeac.jp/histlib-shibata

- 溝口家 http://himuka.blue.coocan.jp/daimyou/mizoguti.htm

- 溝口氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%BA%9D%E5%8F%A3%E6%B0%8F

- 宝光寺 新発田藩主溝口家墓所(新潟県新発田市) - ぶらり歴史旅一期一会 http://poreporetraveler.blog96.fc2.com/blog-entry-22.html

- 『越後新発田 加賀大聖寺から転封後明治維新まで 270年間に亘り改易並びに国替えなく新発田を知行地とした外様大名溝口家菩提寺『宝光寺』散歩』 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/11041416