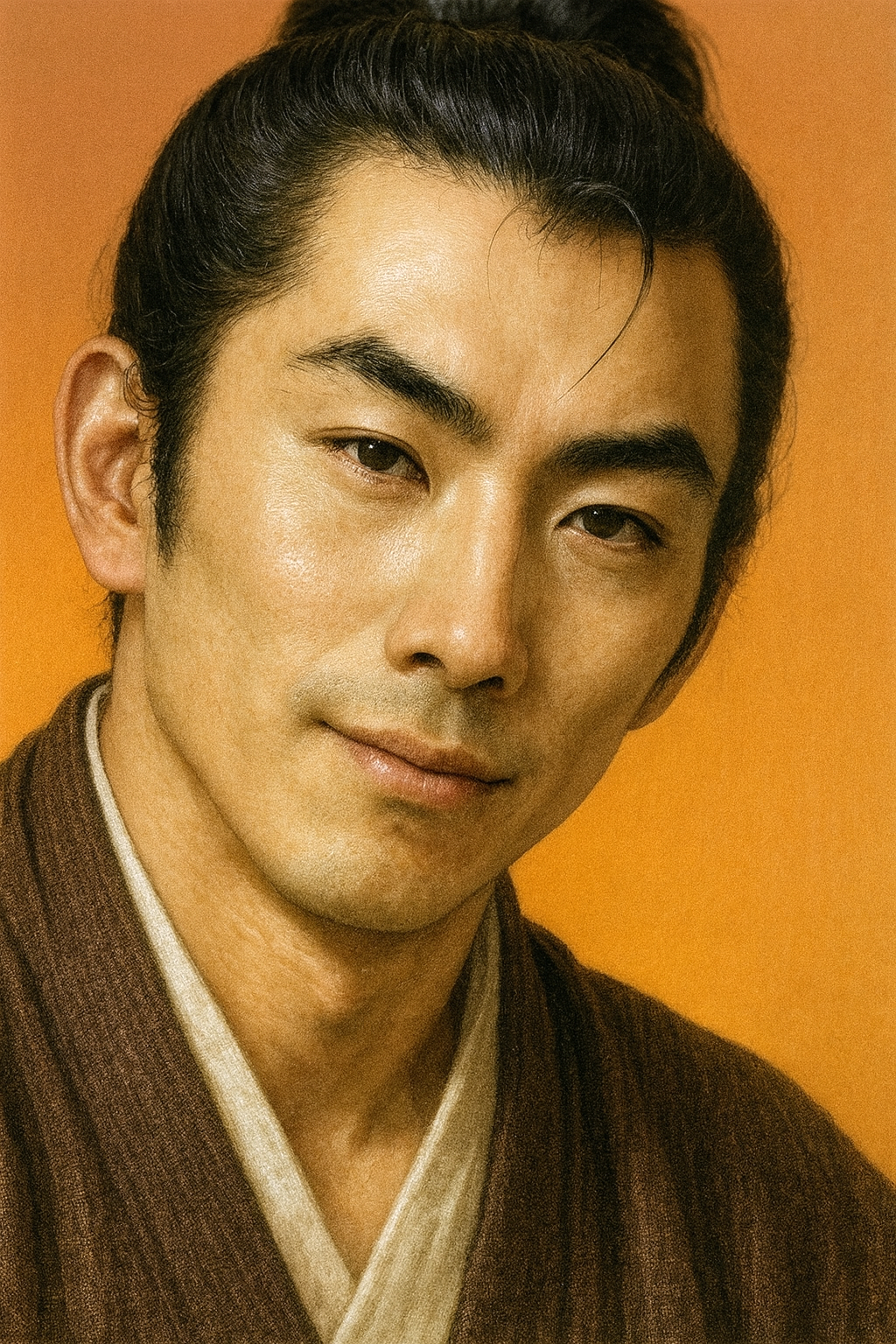

熊坂長範

熊坂長範は義経に討たれた伝説の大盗賊。史実でなく、物語で変容。能では敗者の悲哀、歌舞伎では豪傑像を確立。義賊としても語り継がれる日本文化の象徴。

熊坂長範に関する総合調査報告書

序論:伝説の大盗賊、熊坂長範とは

石川五右衛門と並び、日本における大盗賊の代名詞としてその名を轟かせる熊坂長範(くまさか ちょうはん) 1 。一般には「源平期、奥州へ下る源義経に討ち取られた盗賊」として知られている。しかし、この簡潔な人物紹介の背後には、遥かに複雑で多層的な物語の重なりが存在する。彼は単なる歴史上の悪役ではなく、時代と共にその姿を変え、人々の心の中で生き続けてきた文化的アイコンである。

本報告書は、この熊坂長範という伝説的人物像が、いかにして生まれ、変容し、そして日本文化の中に深く根付いていったのか、その全貌を解明することを目的とする。そのために、史実の可能性を検証することから始め、物語の源流である『義経記』の記述を分析し、幸若舞や能といった中世の芸能、さらには江戸時代の歌舞伎や浮世絵に至るまで、彼がどのように描かれてきたかを丹念に追跡する。さらに、日本各地に残る伝承地を訪ね、物語が土地と結びつくことで獲得したリアリティの意味を探る。この多角的なアプローチを通じて、一人の伝説的盗賊の姿を通して、日本人の物語受容の歴史と、その根底に流れる文化的価値観を明らかにしていく。

第一章:熊坂長範の実在性と起源――物語の源流を探る

熊坂長範という人物の探求は、まずその実在性の問題から始めなければならない。彼は果たして歴史上に実在した人物なのか、それとも物語の中で生まれた架空の存在なのか。本章では、史料的見地からその実在性を検証し、彼が文学作品の中で創造されたキャラクターであることを論証する。特に、物語の原型とされる軍記物語『義経記』の記述を詳細に分析し、そこから後代の「熊坂長範」像がいかにして誕生したのか、その創造の力学を明らかにする。

1-1. 実在性を巡る議論と史料的限界

熊坂長範は、平安時代末期に活動した大盗賊として語り継がれているが、その実在を直接的に証明する同時代の信頼できる史料は、今日まで一切発見されていない 1 。後代の古書にその名が散見されることはあるものの、それらは室町時代以降に成立した文学作品や、それらに基づく伝承を引用したものであり、歴史的事実の証左とはなり得ない。したがって、熊坂長範を歴史上の人物として扱うことは極めて困難であり、その起源は史実ではなく、物語の世界に求めるべきであるというのが、現在の学術的な共通認識となっている。

1-2. 物語の原型としての『義経記』――藤澤入道と由利太郎の反乱

熊坂長範の物語の直接的な源流は、室町時代初期に成立したとされる軍記物語『義経記』巻二の「鏡の宿にて吉次宿に強盗入る事」の段に見出すことができる 1 。驚くべきことに、この原型となる物語において、「熊坂長範」という名の盗賊は登場しない。

物語の筋立てはこうである。金商人・金売吉次(かねうりきちじ)に伴われ、奥州平泉を目指す牛若(後の源義経)は、近江国「鏡の宿」(現在の滋賀県蒲生郡竜王町)の長者の屋敷に宿泊する。その同じ夜、隣の宿に、出羽国(秋田県)の由利太郎(ゆりのたろう)と越後国頸城郡(新潟県)の藤澤入道(ふじさわにゅうどう)を首領とする、総勢七十人余りの盗賊団が泊まり合わせていた 6 。彼らは吉次が多くの財宝を持っていることを聞きつけ、夜討ちを計画する。

この場面で描かれる盗賊の首領の姿は、後の熊坂長範像の原型として非常に重要である。特に藤澤入道は、「褐(かちん)の直垂に、黒革絨(くろかわおどし)の鎧着て、兜の緒をしめ」「大薙刀を杖につき」という、大薙刀を携えた重武装の姿で描かれている 6 。しかし、彼らの計画は牛若の超人的な武勇の前に脆くも崩れ去る。由利太郎はわずか十六歳の牛若にあっけなく討ち取られ、続いて大薙刀を振るって襲いかかった藤澤入道も、自慢の武器の柄を断ち切られた挙句、兜ごと真っ向から斬り伏せられてしまうのである 6 。

1-3. 「熊坂」という名の由来と人物像の萌芽

では、なぜ「藤澤入道」は「熊坂長範」へと姿を変えたのか。その鍵は「熊坂」という名称にある。この名は、信濃国水内郡熊坂(現在の長野県上水内郡信濃町熊坂)や、加賀国熊坂(現在の石川県加賀市熊坂町)といった、実在の地名に由来するという説が有力である 1 。これらの地は古くから交通の要衝であり、同時に山賊や追いはぎが出没する危険な場所として知られていた可能性がある。そのため、「熊坂」という地名そのものが、人々の心の中で荒々しい盗賊のイメージと強く結びついていたと考えられる。

この事実は、熊坂長範というキャラクターが創造される過程を鮮やかに示している。『義経記』には、若き義経の並外れた武勇を読者に印象付けるためのエピソードとして、「強力な薙刀使いの盗賊を打ち破る」という劇的な物語核が既に存在していた。このエピソードは後代の芸能の作者たちにとって、非常に魅力的な題材であったに違いない。しかし、「藤澤入道」という名前は個性に乏しく、大衆の記憶に残りづらい。そこで、より強烈なインパクトを与え、荒々しい響きを持つ「熊坂」という地名を冠した「熊坂長範」という、新たなキャラクターが創造されたのである。さらに、物語の舞台も、多くの人々にとって馴染み深い著名な宿場町である美濃国赤坂宿や青墓宿へと変更された 1 。これは、物語のリアリティと訴求力を高めるための巧みな脚色であった。

このように、熊坂長範の誕生は、歴史上の人物の伝記ではなく、既存の物語を、より大衆に受け入れられやすい魅力的なエンターテインメントへと「再編集」する過程で起きた、必然的な創作活動の産物であったと言える。

第二章:物語の創造と展開――幸若舞と能が描く長範像

『義経記』に蒔かれた物語の種は、室町時代の芸能、特に幸若舞(こうわかまい)と能楽の世界で大きく花開いた。熊坂長範というキャラクターはこの時代に確固たる地位を築き、単なる悪役から、より深みのある悲劇的人物へとその姿を変えていく。本章では、英雄譚の悪役として長範像を確立した幸若舞『烏帽子折』と、敗者の内面に光を当てた能『熊坂』を対比的に分析し、物語が深化していく文化的背景を探る。

2-1. 幸若舞『烏帽子折』――英雄譚の悪役としての確立

熊坂長範の名が文学作品に明確に登場する最初の主要な例の一つが、室町時代後期に成立した武士階級に人気のあった舞曲、幸若舞の『烏帽子折』である 7 。この作品において、熊坂長範は義経伝説における最も重要な悪役の一人として、そのキャラクターを確立した。

幸若舞『烏帽子折』では、長範に具体的な人物設定が与えられている。彼は作中で自らの出自を語り、信濃国熊坂の生まれで、元は仏のように正直な人間だったが、七歳の時に伯父の馬を盗んで売ったことが露見しなかったことに味を占め、以来、日本国中で盗みを働き一度も失敗したことがない、と豪語する 7 。この独白は、単なる盗賊に「盗賊となった動機」と「輝かしい(?)経歴」という背景を与え、キャラクターに厚みを持たせる重要な創作であった。

物語の筋も『義経記』から大幅にスケールアップしている。長範は金売吉次一行の財宝を狙い、息子の五人をはじめ、諸国の名だたる盗賊大将七十余人、手下の小盗人三百人、総勢三百七十人以上という大盗賊団を美濃国の青野が原に集結させる 7 。しかし、義経は父・義朝らの霊から夢でお告げを受けてこの襲撃を事前に察知し、万全の態勢で待ち構える。長範は八尺五寸の巨大な棒や六尺三寸の大薙刀を振るって激しく戦うが、義経が「霧の法」「小鷹の法」といった人間離れした兵法を駆使する前に敗れ、真っ向から二つに斬り伏せられてしまう 7 。ここでの長範の役割は、若き英雄・義経の並外れた強さと、神仏の加護に守られた神聖さを際立たせるための、巨大で強力な「乗り越えられるべき壁」、すなわち典型的な悪役として明確に造形されている。

2-2. 能『熊坂』と『烏帽子折』――二つの熊坂像

能楽の世界では、熊坂長範を題材とした二つの対照的な作品が今日に伝わっている。一つは幸若舞と同名の『烏帽子折』、もう一つは『熊坂』である。この二作品は、その内容の違いから、それぞれ「現在熊坂(げんざいくまさか)」「幽霊熊坂(ゆうれいくまさか)」と呼び分けられることがある 10 。

能『烏帽子折』は、幸若舞の物語を基にした「現在能」である。現在能とは、登場人物がすべて生身の人間として登場し、物語が現在進行形で展開する形式を指す。この作品では、生きた熊坂長範が舞台に登場し、義経に討たれるまでの出来事を劇的に描く。物語の主眼はあくまで義経の元服と初陣を華々しく飾ることであり、英雄譚としての側面が強い 5 。

一方、作者不明の能『熊坂』は、「夢幻能」という形式をとる。夢幻能とは、旅人(ワキ)の前に現れた亡霊(シテ)が、生前の出来事や無念を語るという構成を特徴とする。そして、この能『熊坂』の主役(シテ)は、勝者である義経ではなく、敗者である熊坂長範の亡霊なのである 10 。

物語は、美濃国赤坂宿を訪れた旅僧(ワキ)の前に、一人の僧の姿を借りた長範の霊(前シテ)が現れるところから始まる。彼は素性を明かさぬまま、ある人物の命日だからと弔いを頼む。僧が案内された庵には仏具もなく、壁一面に武具が並んでいるという不気味な光景が広がる 12 。やがて前シテは姿を消し、土地の者(アイ)から、それが熊坂長範の霊であると教えられた旅僧が回向を始めると、夜の闇の中から、甲冑に身を固め大薙刀を手にした長範の亡霊(後シテ)が本来の姿で現れる。そして、生前の義経との戦いの様子、圧倒的な武勇の前に敗れ去った無念の最期を、自らの言葉で語り、舞によって再現するのである 12 。

2-3. 主要作品における熊坂長範(またはその原型)の比較

これら主要な三作品における熊坂長範(またはその原型)の描かれ方の違いをまとめたものが、以下の表である。この変遷は、物語が時代と共にどのように深化していったかを明確に示している。

|

項目 |

『義経記』 |

幸若舞『烏帽子折』 |

能『熊坂』 |

|

作品分類 |

軍記物語 |

舞曲(語り物) |

夢幻能 |

|

盗賊の名 |

藤澤入道、由利太郎 |

熊坂長範 |

熊坂長範(の霊) |

|

場所 |

近江国 鏡の宿 |

美濃国 青墓宿 |

美濃国 赤坂宿 |

|

対決の概要 |

宿の隣に泊まった盗賊団が夜討ちをかけるが、牛若に返り討ちにされる。 |

夢のお告げで襲撃を知った義経が待ち構え、三百七十余人の賊を相手に奮戦し、長範を討ち取る。 |

旅僧の前に現れた長範の霊が、生前の義経との戦いを回想し、その無念を語る。 |

|

物語の視点 |

義経側(三人称) |

義経側(三人称) |

熊坂長範側(一人称) |

この比較からわかるように、熊坂長範の物語の変遷は、単なる脚色の繰り返しに留まるものではない。それは、英雄中心の明快な叙事詩から、敗者の内面に深く分け入り、その魂の救済をテーマとする悲劇へと、日本文化の価値観が成熟し、深化していく過程そのものを象徴している。

幸若舞『烏帽子折』は、武士の価値観が社会の基調であった時代に、勝者である義経の武勇を称賛する、勧善懲悪の物語として享受された 7 。しかし、能『熊坂』が生まれた室町時代は、仏教的な無常観が人々の心に深く浸透した時代であった。この作品では、英雄であるはずの義経は舞台に登場すらしない 16 。代わりに、物語は完全に敗者である長範の視点から語られる。彼はなぜ敗れたのか、その無念と生への執着を吐露し、観客はその悪役の「死後の苦しみ」に耳を傾け、その魂が救済されることを願う構造になっている 3 。これは、悲劇の英雄・義経に対する「判官贔屓」にも通底する、敗者や弱者にこそ美や深い哀れを見出そうとする、日本特有の感性の発露である。熊坂長範は、この能作品によって、単なる悪役から、人間の逃れられない業や悲哀を体現する、より普遍的で深みのある文学的キャラクターへと昇華されたのである。

第三章:大衆文化における変容――歌舞伎、浮世絵、そして義賊伝説

江戸時代に入ると、熊坂長範の物語は武家や公家が中心であった能楽堂を飛び出し、町人を中心とする、より広範な大衆文化の舞台で新たな変容を遂げる。本章では、歌舞伎や浮世絵といったメディアを通じて、彼のビジュアルイメージが固定化され、さらには物語の原型には存在しなかった「義賊」という新たな属性が付与されていく過程を分析する。

3-1. 歌舞伎・浄瑠璃への翻案と大衆化

熊坂長範と義経の対決という劇的な物語は、江戸の庶民に絶大な人気を誇った歌舞伎や人形浄瑠璃にとって、格好の題材であった。『熊坂長範物見松(くまさかちょうはんものみのまつ)』 1 や、1857年に中村座で上演された『歳徳曾我松島台(としとくそがまつしまだい)』の一場面である『青墓驛御曹司討熊坂(あおはかのえきおんぞうしくまさかうち)』 18 といった外題で繰り返し上演され、大衆の人気を博した。

これらの作品では、能楽が持つ象徴的で様式化された表現とは異なり、観客の目を楽しませる、より写実的でスペクタクルな立ち回りが重視された。派手な衣装や大掛かりな舞台装置、そして役者たちの見得といった歌舞伎ならではの演出によって、物語のエンターテインメント性は飛躍的に高まり、熊坂長範の名は専門的な芸能の愛好家だけでなく、広く一般庶民にまで浸透していった。

3-2. 浮世絵に描かれた豪傑としての姿

歌舞伎での人気と連動するように、熊坂長範は当代きっての浮世絵師たちの想像力を大いに刺激した。武者絵を得意とした歌川国芳 7 、"血まみれ芳年"の異名を持つ月岡芳年 7 、そして役者絵の第一人者であった三代歌川豊国(歌川国貞) 18 といった名だたる絵師たちが、熊坂長範を題材にした作品を数多く残している。

これらの浮世絵に描かれる長範の姿には、明確な視覚的特徴がある。彼は決まって大薙刀を構え、筋骨隆々とした、いかにも豪傑といった風貌で描かれる。その表情は能面「長霊癋見(ちょうれいべしみ)」を彷彿とさせる獰猛なものであることが多い 22 。それとは対照的に、彼と対峙する義経は、まだ元服間もない、華奢で優美な美少年として描かれるのが常であった 21 。この「屈強な巨漢の悪党」と「可憐な美少年ヒーロー」という視覚的な対比は非常に劇的であり、物語を知らない者にも一目で両者の関係性を理解させた。このインパクトの強いビジュアルイメージが大量に生産・流通したことによって、「豪傑・熊坂長範」というパブリックイメージは、人々の心に決定的に刻み込まれることとなった。

3-3. 「義賊」としての熊坂長範――民衆の願望が投影されたイメージ

後代の資料、特に近代以降の解説などでは、熊坂長範が「義賊」として言及されることがある 7 。義賊とは、不正な金持ちから財を奪い、貧しい人々に分け与える盗賊を指す。しかし、彼の物語の原型である幸若舞『烏帽子折』や能『熊坂』をいくら読み解いても、彼がそのような行動をとったという描写は一切見当たらない。彼はあくまで、奥州との交易で富をなした大商人・金売吉次の財宝を狙う、自己の利益のために行動する盗賊として描かれている。

では、なぜ彼に「義賊」というイメージが付与されたのか。これは、後代、特に庶民文化が爛熟した江戸時代以降に、民衆の願望が投影された結果と考えるのが妥当である。江戸時代には、現実の社会に対する不満や鬱屈を背景に、為政者や富裕層に一矢報いるアウトローを英雄視する風潮が生まれた。その代表格が、同じく大盗賊として知られる石川五右衛門や、実在の盗賊をモデルとした鼠小僧次郎吉である 1 。人々は、既に「義経の好敵手」として有名であった大盗賊・熊坂長範のイメージに、この「義賊」という理想像を重ね合わせたのである。彼が襲う相手が「金売吉次」という、莫大な富を持つ商人であったことも、この「富める者から奪う」という義賊的解釈を後押ししたであろう。

このようにして、熊坂長範のキャラクターは、元の物語が持つ文脈から解き放たれ、大衆文化のるつぼの中で新たな属性を付与されることで、本来の姿とは異なるイメージへと再構築されていった。これは、キャラクターが作者の手を離れ、受け手である民衆の願望を映し出す鏡として、自己増殖を始めたことを示す興味深い現象である。

第四章:伝説の舞台――美濃赤坂宿と各地の伝承地

いかに優れた物語であっても、それが完全に架空の世界の出来事である限り、人々の心に深く根付くことは難しい。熊坂長範の伝説が今日まで生き続けている大きな理由の一つは、その物語が日本の具体的な土地と強く結びつき、あたかも史実であるかのようなリアリティを獲得したことにある。本章では、物語の主たる舞台である美濃赤坂宿の歴史的背景と、全国に点在する「物見の松」などの伝承地が持つ意味を考察する。

4-1. 決戦の地、美濃赤坂宿の歴史的背景

能『熊坂』や『烏帽子折』をはじめ、多くの物語で熊坂長範と義経の決戦の地とされるのが、美濃国赤坂宿(現在の岐阜県大垣市赤坂町)である。この場所が舞台として選ばれたのは、決して偶然ではない。赤坂宿は、江戸と京都を結ぶ主要街道である中山道の、江戸から数えて五十六番目の宿場町であり、古くから交通の要衝として栄えていた 27 。

さらに赤坂宿の繁栄を支えたのが、脇を流れる杭瀬川を利用した舟運であった。宿場の東には「赤坂湊」と呼ばれる川湊が設けられ、物資の集散地として大いに賑わい、明治時代には五百艘もの船が出入りしたという記録も残る 30 。また、背後にそびえる金生山からは石灰岩や大理石が産出され、これもまた地域の富の源泉となっていた 29 。

このような「多くの旅人や物資が行き交う、活気あふれる豊かな宿場町」という歴史的背景は、金売吉次のような大商人が莫大な財宝を携えて宿泊し、それを大盗賊団が狙うという物語に、この上ない説得力とリアリティを与えた。物語の作者は、赤坂宿の持つ具体的な場所の力を巧みに利用し、物語の信憑性を高めたのである。

4-2. 各地に残る「物見の松」――伝説の拡散

熊坂長範の伝説と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、「物見の松」であろう。これは、長範が松の木の上から街道を往来する旅人を見張り、獲物を品定めしたとされる伝説の松である。この伝説は、物語の主たる舞台である美濃国赤坂宿の西、青野ヶ原(現在の岐阜県大垣市青野町や不破郡垂井町綾戸)に存在したものが最も有名である 1 。

しかし興味深いことに、この「物見の松」の伝説は美濃一国に留まらず、全国各地に存在している。例えば、長範の出身地とされる加賀国熊坂に程近い、福井県あわら市熊坂にも「熊坂長範物見松跡」の石碑が残されている 5 。この福井の伝承にはさらに続きがあり、江戸時代に枯れてしまった物見の松の幹を用いて、高さ2.5メートルにも及ぶ「熊坂大仏」と呼ばれる阿弥陀如来坐像が彫られたという。この大仏は火災による焼損などを経ながらも、現在まで地域の人々によって大切に守られている 5 。これは、伝説が単なる物語を超え、具体的な信仰の対象へと転化したことを示す貴重な事例である。その他、信州の長範山にも物見の松の伝説が残されている 36 。

4-3. 隠し馬屋、屋敷跡――伝説の定着

物見の松以外にも、熊坂長範の伝説はその土地の地理や歴史と深く結びついている。岐阜県垂井町には、長範が盗んだ馬を隠したとされる「熊坂長範隠しうまや」と呼ばれる古墳が存在する 33 。また、長野県の長範山周辺には、彼の根城であったとされる「長範屋敷」や馬を繋いだとされる「厩久保」といった地名が今も残っている 36 。

これらの伝承地や地名は、物語が人々の間で広く知られるようになった後、逆に各地の人々が自分たちの土地にある目立つ松の木や古い古墳、丘などを見て、「あれこそが、あの有名な物語に登場する熊坂長範の史跡だ」と物語を自分たちの土地に 適用 していった結果生まれたものと考えられる。このプロセスは、地域に文化的な物語と観光的価値をもたらすと同時に、住民に「我々の土地は、歴史的な物語と繋がりがある」という一種の誇り(アイデンティティ)を与えた。

このようにして、物語が土地にリアリティを与え、土地が物語に永続性を与えるという一種の「共生関係」が成立した。熊坂長範はもはや単なる物語の登場人物ではなく、各地の風景の一部として、その土地の記憶を形成する重要な要素となったのである。

結論:熊坂長範という鏡に映るもの

本報告書を通じて行ってきた多角的な調査の結果、熊坂長範は平安末期の史実の人物ではない、という結論に至る。彼の存在は、『義経記』に登場した無名の盗賊・藤澤入道を原型とし、幸若舞、能、歌舞伎、浮世絵といった、各時代の主要なメディアを通じて、より魅力的で、より深みのあるキャラクターへと絶えず創造・再創造され続けた、 日本文化が生んだ偉大な虚構 である。

彼の物語の変遷を追うことは、単に一人の盗賊の伝説を調べることに留まらない。それは、時代時代の日本人が何を求め、何に心を動かされてきたのかを、雄弁に物語る鏡を覗き込む作業に他ならない。

第一に、彼の存在は、英雄・源義経の超人的な武勇と神的なカリスマ性を際立たせるための、強力な**「アンチヒーロー」**として誕生した。幸若舞『烏帽子折』に見られるように、巨大で圧倒的な悪役であればあるほど、それを打ち破る英雄の輝きは増す。これは、武士の価値観が社会を支配した時代における、明快な英雄譚への渇望を映し出している。

第二に、能『熊坂』において、彼はその役割を大きく超え、 敗者の悲哀と仏教的無常観を語る、日本的な美意識の体現者 へと昇華した。勝者である義経を舞台から排し、敗者である長範の亡霊にその無念を語らせるという構成は、「判官贔屓」に代表される、弱き者、滅びゆく者にこそ美を見出すという日本人の感性を色濃く反映している。

第三に、江戸の大衆文化の中で、彼は再び姿を変える。歌舞伎や浮世絵によってその豪傑としてのビジュアルイメージが固定化される一方で、民衆の不満や願望を映し出す鏡として、物語の裏付けがないにもかかわらず**「義賊」というロマンチックなイメージ**をまとった。そして、全国各地の「物見の松」といった具体的な場所の伝承と結びつくことで、彼はもはや物語の中だけの存在ではなく、日本の風景の一部として、不滅の文化的アイコンとしての地位を確立した。

熊坂長範の物語は、英雄譚が悲劇へ、そして大衆のロマンへと変容していく、日本人の物語受容の歴史そのものである。彼という虚構の人物は、時代ごとの人々の心を映し出しながら、これからも語り継がれていくに違いない。

引用文献

- 熊坂長範(クマサカチョウハン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%86%8A%E5%9D%82%E9%95%B7%E7%AF%84-484938

- 第458話 落語「熊坂」(くまさか) - FC2 https://rakugonobutai.web.fc2.com/458kumasaka/kumasaka.html

- 能からのメッセージ「烏帽子折」(えぼしおり)と「熊坂」(くまさか) | JCbase https://jcbase.net/column-sanonoboru-eboshiori-kumasaka/

- 熊坂長範 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO - 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn04305

- 熊坂長範物見松跡 - 大盗賊が使った松の木の奇譚 - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/fukui/kumasaka.html

- 牛若の強盗退治 https://soai.repo.nii.ac.jp/record/235/files/AN00133566_19550300_1001.pdf

- 熊坂長範 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E5%9D%82%E9%95%B7%E7%AF%84

- [烏帽子折](要約版): こうわか舞 http://takeuchiteruo.seesaa.net/article/452144630.html

- 諸國里人談卷之四 物見松 - Blog鬼火~日々の迷走 https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2018/07/post-522f.html

- 能・演目事典:熊坂:あらすじ・みどころ - the-Noh.com https://www.the-noh.com/jp/plays/data/program_098.html

- 烏帽子折 https://www.nohbutai.com/contents/05/01a/4ebosiori.htm

- 熊坂 | 銕仙会 能楽事典 http://www.tessen.org/dictionary/explain/kumasaka

- 演目あらすじ - 能楽金春流情報サイト金春ニュース https://www.komparunews.com/hayawakari

- 『熊坂』のあらすじ・見どころ / Summary and Highlights of Kumasaka | | 能サポ NOH-Sup 能楽鑑賞多言語字幕システム https://noh-sup.hinoki-shoten.co.jp/sh/63/ja

- <第1015話 熊坂長範> | 念仏道場 通照院 https://tsushoin.jp/column/20241124-1358.html

- 能「熊坂」 悪人こそ救われる? - 能と旅 https://shiho24.com/%E8%83%BD%E3%80%8C%E7%86%8A%E5%9D%82%E3%80%8D-%E6%82%AA%E4%BA%BA%E3%81%93%E3%81%9D%E6%95%91%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%EF%BC%9F/

- 熊坂長範物見松(くまさかちょうはん ものみのまつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%86%8A%E5%9D%82%E9%95%B7%E7%AF%84%E7%89%A9%E8%A6%8B%E6%9D%BE-2118011

- 歌川豊国(三代) 作 「青墓驛御曹司討熊坂」/ホームメイト https://www.touken-world-ukiyoe.jp/actor/art0015320/

- 国芳(くによし) - 熊坂長範物見之松図 - 浮世絵ぎゃらりい秋華洞 https://jp.japanese-finearts.com/item/list2/A1-96-110/Kuniyoshi/At-the-lookout-in-a-pine-tree-with-Kumasaka-Chohan-and-his-gang-

- 月岡芳年「芳年武者无類 源牛若丸 熊坂長範」明治16年(1883)【浮世絵】 https://ukiyoe-takei.com/items/638036beabc35c201058e52a

- 【芳年武者无類】源牛若丸・熊坂長範 - 31Gallery https://31-gallery.com/ja/product/%E3%80%90%E8%8A%B3%E5%B9%B4%E6%AD%A6%E8%80%85%E6%97%A0%E9%A1%9E%E3%80%91%E6%BA%90%E7%89%9B%E8%8B%A5%E4%B8%B8%E3%83%BB%E7%86%8A%E5%9D%82%E9%95%B7%E7%AF%84/

- 44.月百姿 朧夜月 熊坂 - 浮世絵に聞く! - ココログ http://ukiyoe.cocolog-nifty.com/blog/2022/06/post-59641e.html

- 熊坂長範の伝説と能の世界|牛若丸との関係やゆかりの地も紹介 https://kawaguchiko-rousokunoh.com/kumasaka-norihira-legend-noh/

- 北陸の峠 牛ノ谷(うしのや)峠 雪に泣く北陸の大動脈 かつて”義賊(熊坂長範)伝説の山道 何度も見舞う交通マヒ 山を根城に金持ち襲う 明治天皇の行幸で整備 3幹線接し交通の要所 | SHOSHO | 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/detail/orgn/D000083225

- 青砥稿花紅彩画』の初演以前に、日 本左衛門について扱った物語 『遠州見付宿日本左衛門騒動記』に - 東京学芸大学リポジトリ https://u-gakugei.repo.nii.ac.jp/record/35900/files/AA12318691_04_182.pdf

- 義賊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E8%B3%8A

- 赤坂宿(中山道 - 美江寺~赤坂) - 旧街道ウォーキング - 人力 https://www.jinriki.info/kaidolist/nakasendo/mieji_akasaka/akasakashuku/

- 赤坂宿 - ニッポン旅マガジン https://tabi-mag.jp/gi0027/

- 赤坂宿 (中山道) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%9D%82%E5%AE%BF_(%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E9%81%93)

- 中山道赤坂宿 https://kaidoutabi.com/nakasendo/5gifu/56akasaka.html

- 中山道・美濃赤坂宿 http://mori70nakasendo2.dousetsu.com/23mino131.htm

- 美濃赤坂宿 http://binzume.sakura.ne.jp/lac/070425akasaka.htm

- 熊坂長範物見の松 | 垂井町観光協会 https://www.tarui-kanko.jp/docs/2015072800036/

- 物見の松(ものみのまつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E8%A6%8B%E3%81%AE%E6%9D%BE-2088266

- 謡蹟めぐり 熊坂 くまさか http://www.harusan1925.net/0108.html

- 長範山 ちょうはんやま|信州山学ガイド https://www.naganoken.jp/mount/hokushin/shinetsu/chohanyama.htm