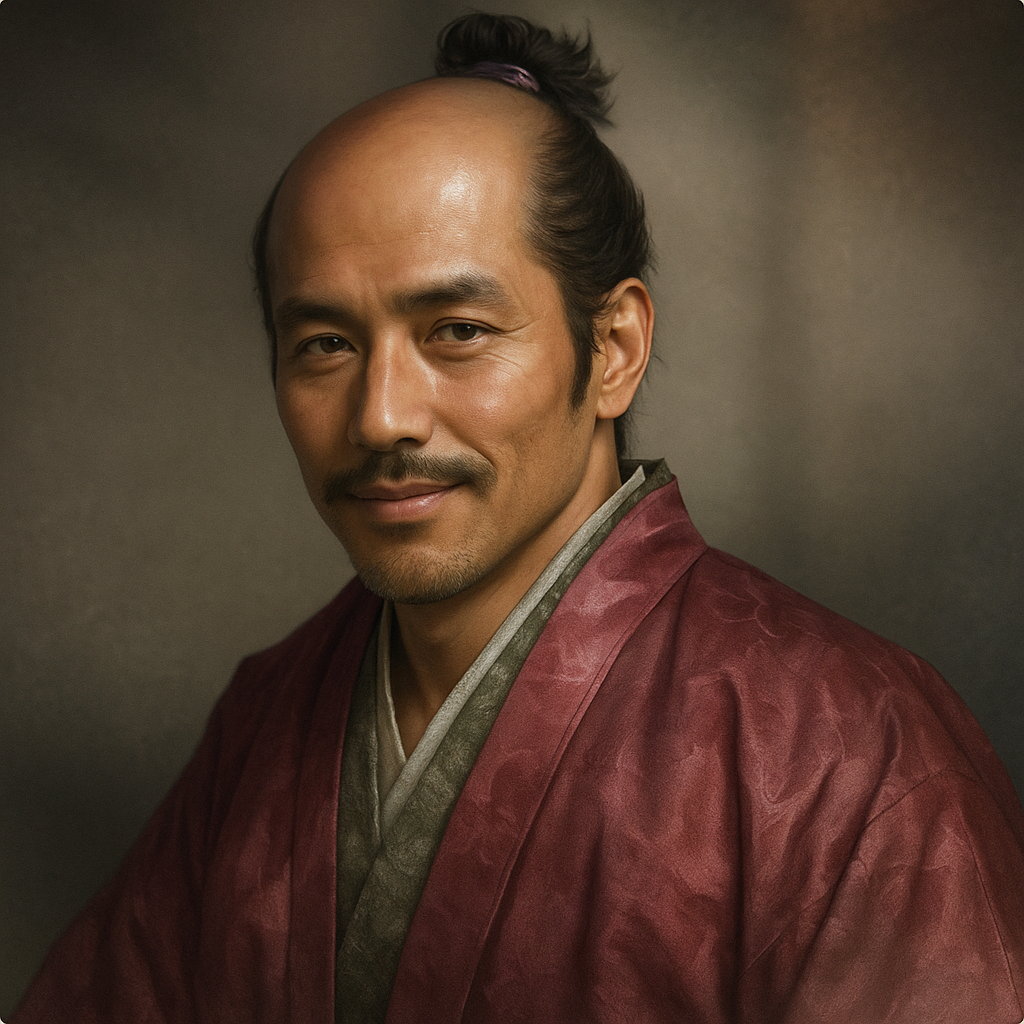

甲斐親英

甲斐親英は肥後阿蘇家臣。父・宗運の遺言を破り島津氏と戦うが敗北、八代に抑留。肥後国人一揆に加担し、豊臣軍に敗れ討死。死後「足手荒神」として祀られた。

甲斐親英 ― 時代の奔流に消えた肥後国衆、その悲劇の生涯

序章:甲斐親英 ― 時代の奔流に消えた悲劇の武将

本報告書は、戦国時代末期から安土桃山時代にかけての肥後国人、甲斐親英(かい ちかひで、別名:親秀、宗立)の生涯を、学術的視座から徹底的に検証するものである。ユーザーが提示した「阿蘇家臣。肥後御船城主。宗運の子。島津軍に敗れて和睦するが、大友家との連絡を警戒され、肥後八代に抑留された。国人一揆に加担し、敗走中に討たれた」という概要を出発点とし、その簡潔な記述の背後に隠された複雑な人間関係、揺れ動く政治情勢、そして時代の大きな転換点を深く掘り下げていく。

甲斐親英は、偉大な父・甲斐宗運の強烈な個性と「生涯不敗」とまで謳われた輝かしい功績の影に隠れがちな人物である 1 。彼の生涯は、島津氏による九州統一事業の進展 4 、豊臣秀吉による天下統一とそれに伴う九州国分 6 、そしてそれに反発した肥後国人一揆という、一個人の力では到底抗うことのできない歴史の巨大な奔流に翻弄されたものであった 7 。

親英の生涯を丹念に追うことは、単に一武将の伝記を明らかにするに留まらない。それは、戦国大名化に失敗し、中央集権化の波に飲み込まれていった「国衆(くにしゅう)」と呼ばれる在地領主階級が、時代の転換期にいかなる選択を迫られ、いかなる運命を辿ったのかを解明するための、極めて重要なケーススタディとなる。彼の行動原理と悲劇的な結末は、この時代を生きた多くの国衆たちの姿を象徴している。

本報告書の理解を助けるため、まず甲斐親英の生涯に関連する主要な出来事を時系列で整理した年表を以下に示す。

|

西暦(和暦) |

甲斐氏の動向(宗運・親英) |

阿蘇氏の動向 |

九州の情勢(島津・大友・龍造寺氏等) |

中央の情勢(織田・豊臣政権) |

|

1541年(天文10) |

父・宗運、御船房行を討ち、御船城主となる 9 。 |

阿蘇惟豊が大宮司。 |

島津氏が肥後への影響力を強め始める。 |

|

|

1578年(天正6) |

宗運、大友方として島津方と対立を続ける。 |

主君・阿蘇惟将。 |

耳川の戦いで大友氏が島津氏に大敗。 |

織田信長、天下統一を進める。 |

|

1580年(天正8) |

宗運、嫡男・親英らと白川且過瀬で隈部氏らを破る 9 。 |

龍造寺氏に従属した隈部氏らと対立。 |

龍造寺氏、島津氏が肥後への侵攻を本格化。 |

|

|

1581年(天正9) |

宗運、龍造寺氏に臣従。響野原で相良義陽を討つ 9 。 |

大友氏を見限り、龍造寺氏に従属。 |

相良氏が島津氏に降伏。 |

|

|

1582年(天正10) |

宗運、島津氏と和睦交渉を開始するも、意図的に遅延させる 9 。 |

|

沖田畷の戦いで龍造寺隆信が戦死。 |

本能寺の変。織田信長死去。 |

|

1583年(天正11) |

宗運、天正11年没説あり 9 。 |

当主・阿蘇惟将が死去。弟の惟種が継ぐも1ヶ月で病没 4 。 |

|

豊臣秀吉が台頭。 |

|

1584年(天正12) |

|

2歳の阿蘇惟光が家督を継ぐ 4 。 |

|

|

|

1585年(天正13) |

宗運、死去(天正13年説) 1 。親英、家督を継ぎ、島津方の花の山城を攻撃するも敗北。御船城を放棄し、八代へ抑留される 6 。 |

宗運の敗北により、事実上滅亡 6 。 |

島津氏が肥後をほぼ制圧。 |

豊臣秀吉、関白に就任。 |

|

1587年(天正15) |

九州平定後、御船城主に復帰 6 。肥後国人一揆に加担し、隈本城を攻撃 8 。敗走中に討死 13 。 |

|

九州平定。島津氏が秀吉に降伏。 |

豊臣秀吉、九州を平定。 |

第一章:甲斐一族と偉大なる父・宗運の影

第一節:阿蘇氏の柱石・甲斐氏の出自と役割

甲斐親英の生涯を理解する上で、彼が属した甲斐一族と、その父・宗運が阿蘇家中で築き上げた特異な地位をまず把握する必要がある。甲斐氏は元来、日向国鞍岡(現在の宮崎県五ヶ瀬町)を本拠とする領主であった 3 。彼らが肥後の歴史に深く関わるきっかけとなったのは、阿蘇大宮司家で起こった内紛である。阿蘇惟長に追われた阿蘇惟豊が日向へ逃れた際、これを支援したのが宗運の父・甲斐親宣であった。惟豊は親宣の助力を得て大宮司の地位に復帰し、この功績によって親宣は阿蘇家の家老として重用され、甲斐一族は肥後へ進出する足掛かりを築いた 3 。

その地位を決定的なものにしたのが、親宣の子・甲斐親直(後の宗運)の武功である。天文10年(1541年)、当時、南の薩摩から勢力を伸張しつつあった島津氏に内通し、阿蘇氏に反旗を翻した御船城主・御船房行を、宗運は阿蘇惟豊の命を受けて討伐した。この木倉原の戦いで大勝利を収めた宗運は、その功により御船城と周辺の所領を与えられ、城主となった 9 。御船城は、島津氏の北上に対する最前線に位置する戦略的要衝であり、宗運がこの地を任されたことは、彼が単なる家臣ではなく、阿蘇氏の軍事と領国経営を実質的に支える「柱石」としての役割を担うに至ったことを意味する。

第二節:「不敗の智将」甲斐宗運の実像

父・宗運は、親英の人生を規定した最も大きな存在であった。宗運は生涯において六十数回の合戦に臨んで一度も敗れなかったと伝えられる、戦国時代屈指の智将であった 2 。彼の強みは、武勇や戦術のみならず、冷徹なまでの現実主義に裏打ちされた外交手腕にあった。

九州の覇権が、東の豊後・大友氏、北西の肥前・龍造寺氏、そして南の薩摩・島津氏という三強によって争われる中、小勢力である阿蘇家が独立を保つためには、巧みな勢力均衡策が不可欠であった。宗運は当初、最大勢力であった大友氏に従属することで安定を図った 1 。しかし、天正6年(1578年)の耳川の戦いで大友氏が島津氏に歴史的な大敗を喫し、その影響力が著しく低下すると、宗運はすぐさま龍造寺氏に人質を送って臣従し、新たな庇護者を確保した 1 。この素早い鞍替えは、情勢の変化を的確に読み、主家の存続という至上命題のためにはいかなる手段も厭わない、宗運の現実的な戦略家としての一面を物語っている。

その冷徹さは、天正9年(1581年)の響野原の戦いで最も顕著に示された。この戦いで宗運が対峙したのは、かつて相互不可侵の誓詞を交わした盟友、人吉の相良義陽であった。島津氏の軍門に下った義陽は、その先鋒として阿蘇領への侵攻を命じられる。友情と主家の命令との板挟みに苦しんだ義陽は、あえて不利な地形に布陣し、半ば自らの死を望むかのような陣立てを行ったとされる 11 。宗運は盟友の苦衷を察しつつも、濃霧に乗じた奇襲攻撃を敢行し、相良軍を壊滅させ義陽を討ち取った。義陽の首を前に涙したと伝えられるが、そこには私情を殺してでも主家を守り抜くという、彼の非情なまでの忠誠心が見て取れる 3 。

第三節:父子の確執と一族内の粛清

宗運の主家・阿蘇家に対する忠誠心は、時に苛烈な形で発揮された。彼は主家の存続を脅かすと判断した者に対しては、たとえそれが血を分けた身内であっても容赦なく刃を向けた 16 。その最も悲劇的な例が、親英の弟たちに対する粛清である。宗運の方針に背き、日向の伊東義祐と独自に結びつこうとした次男・親正と三男・宣成を謀反の疑いで誅殺し、四男・直武を追放したのである 9 。

この粛清の刃は、嫡男である親英にも向けられた。親英もまた、父とは異なり龍造寺氏への接近を独自に画策したため、宗運によって追討され、捕らえられた。本来であれば弟たちと同様に誅殺されるところであったが、甲斐家の世継ぎである親英を失うことを惜しんだ家臣たちの必死の嘆願により、辛うじて助命された 9 。この事件は、父子の間に深刻な対立があったことを明確に示している。

この父子の対立は、単なる個人的な感情のもつれや家督を巡る争いとして片付けるべきではない。その根底には、戦国末期の地方領主、すなわち「国衆」が直面した「生き残り戦略」を巡る、深刻な路線対立があったと見るべきである。宗運の戦略は、阿蘇氏という「家」の存続を最優先し、そのためには時流を読んで大友、龍造寺、島津といった強大な勢力の傘下に入ることも厭わない、徹底した現実主義であった。一方で、親英や弟たちが試みた伊東氏や龍造...寺氏への独自外交は、父の強権的な支配からの脱却という側面と共に、在地領主としての自立性を可能な限り維持しようとする「国衆」としての矜持の発露と解釈できる。つまり、この対立は「大樹の陰に入ってでも家を存続させる」という宗運の現実主義と、「土地に根差した領主としての独立性を保つ」という親英たちの国衆的アイデンティティとの間の、イデオロギーの衝突であった。この視点に立てば、後に親英が父の遺言を破って破滅的な行動に出るのも、この根深い路線対立の延長線上にあったと理解でき、彼の行動に一貫した動機を見出すことが可能となる。

第四節:宗運の死をめぐる謎 ― 没年と毒殺説

偉大な父・宗運の死は、甲斐家の運命を大きく左右する転換点であった。しかし、その死にはいくつかの謎が残されている。まず没年について、天正11年(1583年)とする説 9 と、天正13年(1585年)とする説 1 が存在する。島津氏が阿蘇領への本格的な侵攻を開始し、親英が決定的な敗北を喫するのが天正13年である 5 。阿蘇家にとって最大の防波堤であった宗運という重石が取れた直後に、事態が急変したと考えるのが最も自然な流れであり、本報告では天正13年説をより有力な説として採用し、論を進める。

もう一つの謎は、宗運の死因に関する「毒殺説」である。これは、親英の妻が、かつて宗運によって謀反の疑いで討たれた自らの父・黒仁田親定の恨みを晴らすため、自身の娘、すなわち宗運から見れば孫娘に毒茶を盛らせて殺害した、というものである 3 。この説は、残念ながら一次史料によって裏付けることはできず、後世の軍記物などによる創作である可能性が高い 22 。しかし、このような説が生まれ、語り継がれたこと自体が、宗運による苛烈な一族粛清がいかに周囲に恐怖と怨恨を抱かせていたか、そして甲斐家内部に深刻な亀裂が存在したことを示唆する傍証として、極めて重要である。

第二章:激動の家督相続と島津の猛攻

第一節:宗運の遺言と親英の決断

天正13年(1585年)、阿蘇家の柱石であった甲斐宗運が世を去った。彼は死に際し、後継者である親英に対して極めて具体的かつ戦略的な遺言を残したとされる。「島津には決してこちらから戦を仕掛けてはならない。御船や甲佐といった平野部の城は捨て、山深い本拠地の矢部(現在の山都町)に籠って守りを固めよ。そうして時を稼げば、いずれ天下の情勢は定まる(そのうち天下も収まる)」というものであった 9 。

この遺言は、単なる臆病な防御策ではなく、宗運の卓越した大局観の現れであった。この時点で、島津氏の勢いは九州を席巻し、局地的な戦闘でこれに勝利することはほぼ不可能であった。しかし宗運は、その先に織田信長や豊臣秀吉といった中央の巨大権力が九州の情勢に介入してくることを正確に予測していた。事実、天正10年(1582年)には信長が島津・大友両氏の和睦を斡旋しており、中央政権の九州への関与はすでに始まっていた 5 。したがって、宗運の戦略は、島津との直接対決を避け、中央政権の本格的な介入という「天下の情勢の変化」まで時間を稼ぎ、それによって阿蘇家の命脈を保つという、一点に集約されていた。これは、戦国末期の小勢力が取りうる、最も合理的かつ現実的な生存戦略であったと言える。

第二節:破られた遺言 ― 花の山城攻撃の真相

しかし、父の死後、家督を継いだ親英は、この熟慮された遺言を破る 23 。彼は宗運の死から間もない天正13年(1585年)、島津方が阿蘇領内に圧力をかけるために築いた前線拠点・花の山城へ、自ら攻撃を仕掛けたのである 9 。

この無謀とも思える行動の動機は、一つではないだろう。第一に、偉大な父が敷いた「守りの戦略」を否定し、自らの武威を示すことで、父の強権によって抑えられてきた家中の人心を掌握し、求心力を高めようとした野心があったかもしれない。第二に、宗運の死を好機と見た島津方の圧迫が現実のものとなり、防戦一方になる前に先手を打つという軍事的な必要性に迫られた可能性もある。そして第三に、最も根源的な理由として、第一章で考察した、父とは相容れない「国衆としての自立性」を追求する路線を、父の死を機に貫徹しようとした結果であったと考えられる。いずれにせよ、この決断は甲斐家と阿蘇家の運命を決定づける、致命的な誤りとなった。

第三節:敗北と屈辱

親英の攻撃は、眠れる獅子を起こす結果となった。彼の行動は島津軍の全面的な反攻を招き、島津義弘を総大将とする大軍が阿蘇領へと雪崩れ込んだ 10 。父亡き後の甲斐勢は、九州最強と謳われた島津軍の敵ではなく、各所で敗退を重ねた。

堅志田城や甲佐城といった重要な支城は次々と攻略され、親英は本拠地である御船城さえも維持できず、放棄して敗走せざるを得なくなった 5 。最終的に、一族の隈庄城に逃げ込み、開城して降伏する。しかし、和平交渉の最中に島津方に捕らえられ、人質として肥後南部の八代へ抑留されるという、武将として最大の屈辱を味わうことになった 6 。この一連の惨敗は、当主としての親英の戦略的判断の甘さと、宗運という絶対的な指導者を失った甲斐家の軍事力の限界を、無情にも露呈した。

そして、甲斐氏の敗北は、そのまま主家である阿蘇氏の事実上の滅亡へと直結した。宗運という最大の庇護者を失い、さらにその後継者である親英までが島津の軍門に下ったことで、阿蘇家はもはや自立を保つ術を完全に失った。わずか2歳の幼い当主・阿蘇惟光は島津氏に降伏した後、母に連れられて本拠地から逃亡し、ここに中世以来の名族、戦国大名としての阿蘇氏は終焉を迎えるのである 4 。

第四節:豊臣政権の九州平定と甲斐氏の復権

親英が八代で抑留生活を送る中、九州の勢力図を根底から覆す出来事が起こる。天正15年(1587年)、天下統一を目前にした豊臣秀吉が、自ら大軍を率いて九州征伐を開始したのである。島津氏も秀吉の圧倒的な物量の前には為す術なく降伏し、九州全土が豊臣政権の支配下に置かれた 5 。

この劇的な政変は、親英に思いがけない解放をもたらした。八代から自由の身となった彼は、秀吉から旧領である御船の回復を認められ、御船城主として返り咲くことができたのである 5 。しかし、この「復権」は、もはやかつての自立した国衆としてのものではなかった。彼は、豊臣政権という新たな中央集権体制に組み込まれた、一地方領主としての地位を与えられたに過ぎなかった。そして、この新たな支配体制こそが、親英を最後の悲劇へと導く伏線となるのである。

第三章:肥後国人一揆 ― 絶望の蜂起

九州平定後、豊臣秀吉は肥後一国を腹心の一人である佐々成政に与えた。しかし、この新たな支配者の下で、肥後の国人衆は歴史上「肥後国人一揆(肥後国衆一揆)」として知られる大規模な反乱を起こす。甲斐親英もまた、この一揆の中核として、その身を投じることになった。この複雑な反乱の構図を理解するため、主要な関係者を以下の一覧表にまとめる。

|

勢力 |

主要人物名 |

役職・本拠地 |

主な動向 |

|

|

一揆軍 |

隈部親永 |

隈府城主 |

一揆の首謀者。検地を拒否して挙兵 7 。 |

|

|

|

甲斐親英 |

御船城主 |

隈部氏と連携し、一揆軍の主力を率いる 7 。 |

|

|

|

和仁親実 |

田中城主 |

隈本城包囲に参加。田中城に籠城し、最後まで抵抗 7 。 |

|

|

|

菊池武国 |

|

隈本城包囲に参加 7 。 |

|

|

豊臣軍 |

佐々成政 |

肥後国主・隈本城主 |

一揆勃発の原因を作ったとされる。鎮圧に失敗し、後に切腹 7 。 |

|

|

|

立花宗茂 |

柳川城主 |

巧みな戦術で兵糧不足の佐々軍を救援し、一揆鎮圧に大きく貢献 7 。 |

|

|

|

小早川秀包 |

久留米城主 |

豊臣方の総大将として鎮圧を指揮 7 。 |

|

|

|

加藤清正 |

|

援軍として参陣。一揆後、肥後北半国の領主となる 7 。 |

|

|

|

小西行長 |

|

援軍として参陣。一揆後、肥後南半国の領主となる 7 。 |

第一節:一揆の構造的要因 ― 検地強行説と九州国分不満説

肥後国人一揆の原因については、長らく、新領主となった佐々成政が豊臣秀吉による「3年間の検地猶予」という指示を無視し、性急に太閤検地を強行したため、国人たちの不満が爆発した、という見解が一般的であった 7 。成政の性急な領国化政策が反発を招いたことは事実であろう。

しかし、近年の大山智美氏らの研究により、より根源的な原因として、秀吉が行った領土再編、すなわち「九州国分」そのものに対する国人衆の深い失望と反発があったことが指摘されている 7 。この視点に立つと、一揆は単なる新領主への反発ではなく、豊臣政権がもたらした新たな秩序(公儀)が、在地領主(国衆)の伝統的な権益とアイデンティティを根本から否定したことに対する、構造的な反乱であったことが見えてくる。

戦国時代を通じて、隈部氏や甲斐氏のような国衆は、自らの実力で領地を維持・拡大してきた在地領主であり、その土地との不可分な結びつきこそが彼らのアイデンティティの根幹であった 31 。彼らの多く、特に旧大友方に属していた者たちは、秀吉の九州平定によって、長年の宿敵であった島津氏に奪われた旧領が回復されるものと強く期待していた 7 。しかし、秀吉が示した「国分」という名の裁定は、彼らの期待を無惨に裏切るものであった。旧領の回復は認められず、それどころか秀吉に最後まで敵対した親島津方の国人でさえも所領を安堵されるケースがあった 34 。これは、国衆たちが信じてきた「正義」や「論理」が全く通用しない、上位の権力による一方的かつ理不尽な線引きであった。佐々成政による検地は、この国衆たちの絶望に火をつけた、最後の一押しに過ぎなかったのである。

第二節:隈部親永との連携と一揆の主導

天正15年(1587年)7月、秀吉から与えられた所領安堵の朱印状を盾に検地を拒否した隈府城主・隈部親永が兵を挙げると、肥後の国人衆の多くがこれに呼応した 7 。この時、親永は甲斐親英と謀り、国人衆を糾合して一揆の規模を肥後全土へと拡大させた 7 。かつて父・宗運と敵対したこともある隈部氏と、その宗運の子である親英が手を結んだという事実は、彼らを団結させた不満がいかに根深いものであったかを物語っている。親英は、この反乱において隈部氏と並ぶ中核的な存在として、主導的な役割を果たした。

第三節:隈本城攻防と親英の奮戦

一揆軍の勢いは凄まじく、佐々成政の居城である隈本城を数万の兵で包囲し、成政を落城寸前の窮地にまで追い込んだ 8 。この攻勢において、甲斐親英が率いた御船の軍勢は主力として奮戦したものと考えられる。自力での鎮圧を断念した成政は、秀吉に援軍を要請せざるを得なくなり、事態は肥後一国の反乱から、豊臣政権が威信をかけて鎮圧に乗り出す一大事件へと発展した 7 。

第四節:鎮圧と最期

秀吉の命により、柳川の立花宗茂、久留米の小早川秀包といった九州の豊臣系大名に加え、加藤清正、小西行長、さらには四国の大名までもが鎮圧軍として動員されると、戦局は一変する 7 。圧倒的な物量と、立花宗茂に代表される優れた将帥の前に、国人衆の寄せ集めに過ぎない一揆軍は次第に追い詰められていった。

和仁氏が籠る田中城をはじめ、一揆軍の拠点は次々と攻略され、反乱は急速に瓦解していく 8 。甲斐親英もまた、この抗いがたい力の前に敗れ、敗走の末に討ち取られた 13 。その死は天正15年(1587年)8月16日であったと記録されている 6 。この肥後国人一揆の敗北により、肥後の地で長年にわたり勢力を保ってきた52の国衆のうち48家が戦死または処罰によって取り潰されたといい、甲斐氏もまた、親英の死とともに歴史の表舞台から完全に姿を消したのである 7 。

第四章:敗将の死後 ― 足手荒神信仰の誕生

第一節:「足手荒神」縁起の伝承

武将としての甲斐親英の生涯は、一揆の敗北という悲劇的な結末を迎えた。しかし、彼の物語はそこで終わりではなかった。親英の死後、彼の御霊を祀るという、極めて特異な民俗信仰が肥後の地に生まれるのである。

その信仰の起源として、次のような伝承が語り継がれている。肥後国人一揆の最後の戦いで、親英は手足に癒しがたい重傷を負い、無念の死を遂げた。その際、彼は手厚い看護をしてくれた地元住民に対し、「この御恩に報いるため、我が死後はこの地に留まり、手足の病に苦しむ人々を守る神となろう」と言い残したという 6 。この最後の言葉が、彼を「足手荒神(あしてこうじん)」、すなわち手足の守護神として祀る信仰の始まりとなったのである。

第二節:信仰の拠点・甲斐神社

この足手荒神信仰の中心的な聖地となっているのが、熊本県上益城郡嘉島町上六嘉に現存する甲斐神社(中郡甲斐神社)である 35 。この神社は地元で通称「足手荒神さん」として篤く信仰されている 36 。

甲斐神社の信仰で最も特徴的なのは、その独特な奉納物である。手足の病気の快癒を祈願する参拝者たちは、一般的な絵馬の代わりに、手や足の形を木で模した「手型・足型」を奉納する。社殿には、この手型・足型が山のように積み上げられており、信仰の篤さを物語っている 35 。この信仰は嘉島町に留まらず、熊本県内各地に広がり、甲斐神社から分霊されたと伝えられる足手荒神が点在している 36 。

第三節:歴史上の人物から民俗神へ ― 御霊信仰の視点から

一揆に敗れ、一族もろとも滅亡した敗将・甲斐親英が、なぜ死後に神として祀られるに至ったのか。この現象は、日本の伝統的な「御霊信仰(ごりょうしんこう)」の観点から見事に説明することができる。御霊信仰とは、政争に敗れたり、非業の死を遂げたりした人物の怨霊が、祟りをなすことを恐れ、その御霊を神として丁重に祀ることで鎮魂し、逆にその強大な力を人々の利益(御利益)のために利用しようとする信仰形態である 40 。

親英は、まさにこの御霊信仰の対象となる典型的な条件を備えていた。彼は一揆の指導者として中央政権に反逆し、敗北の末に命を落とした。このような「無念の死」は、古来、強力な怨霊(御霊)を生み出すと考えられてきた。彼が「荒神」という、その名の通り荒々しい力を持つ神として祀られているのは、その御霊の力を認め、鎮めようとする人々の意図の表れに他ならない。

さらに興味深いのは、伝承において彼が「手足に重傷を負った」と具体的に語られている点である 6 。この身体的な苦痛の記憶が、彼の神としての専門分野(御利益)を「手足の病の治癒」に特化させる要因となった。これは、神の由来と、人々が抱える具体的な苦しみとを結びつける、民俗信仰ならではの巧みな論理である。

同じ熊本の地で神として祀られた武将に、熊本藩初代藩主の加藤清正がいる 41 。しかし、両者の神としての性格は対照的である。清正が、築城や治水といった偉大な業績を残した領国経営の成功者として、その徳を称える「顕彰神(けんしょうしん)」、すなわち英雄神として祀られるのに対し、親英は歴史の敗者であり、その死の悲劇性から祟りをなす「御霊」として祀られている。この対比は、歴史の勝者と敗者が、後世の民衆の信仰の中でいかに異なる形で記憶され、受容されていくかを示す、示唆に富んだ好例と言えよう。

結論:甲斐親英という武将の再評価

甲斐親英の生涯を多角的に検証してきた結果、彼の人物像は、単一の評価軸では捉えきれない、複雑なものであることが明らかになった。彼の人生は、偉大な父へのコンプレックス、当主としての力量不足といった個人的な要因と、戦国末期から織豊期へという時代の巨大な転換がもたらした構造的な要因とが、複雑に絡み合った悲劇であった。

彼の生涯は、二つの異なる側面から評価することができる。

一つは、「無能な二代目」という側面である。父・宗運が遺した、大局観に裏打ちされた卓越した生存戦略を理解、あるいは継承することができず、その遺言を破って短慮な軍事行動に打って出た。その結果、自らの敗北を招き、最終的には甲斐家と主家であった阿蘇氏をも滅亡の淵に追いやったという評価は、厳然たる事実として免れることはできない。

しかし、もう一つの側面、すなわち「最後の国衆」という視点から彼の行動を再解釈すれば、その評価は一変する。彼の父への反抗、そして肥後国人一揆への加担は、単なる愚行や短慮ではなく、中央集権化の巨大な波に抗い、土地に根差した在地領主(国衆)としての自立性と誇りを守ろうとした、最後の、そして絶望的な抵抗であったと見ることができる。彼は、自らの滅びと引き換えに、中世的な国衆が割拠した「戦国」という時代の終焉を、その身をもって体現した人物であった。

結論として、甲斐親英は、父・宗運のような「時代を巧みに乗りこなした智将」ではなかった。むしろ、彼は「時代に乗りこなすことができなかった不器用な武将」であった。しかし、その悲劇的な生涯と、死後に民衆の信仰の対象「足手荒神」として再生するというユニークな結末は、戦国末期から織豊期への移行期における地方社会の現実と、そこに生きた人々の精神性を理解する上で、極めて示唆に富む事例として、歴史にその名を留めている。彼の存在は、歴史の勝者だけでなく、敗者の物語に耳を傾けることの重要性を我々に教えてくれるのである。

引用文献

- 甲斐宗運(かい・そううん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E6%96%90%E5%AE%97%E9%81%8B-1064323

- 甲斐 宗運【前編】 | 偉人伝 | 旅ムック.com 熊本 https://kumamoto.tabimook.com/greate/detail/26

- 【戦国軍師入門】甲斐宗運――島津も恐れた非情の忠臣 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2022/06/03/172727

- 阿蘇合戦とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%98%BF%E8%98%87%E5%90%88%E6%88%A6

- 甲斐宗運と甲斐親英の問答 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n6005dx/

- 甲斐親英 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E8%A6%AA%E8%8B%B1

- 肥後国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86

- 肥後国衆一揆について | 火の国歴史紀行 https://ameblo.jp/tomoken114/entry-10064109826.html

- 甲斐親直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E8%A6%AA%E7%9B%B4

- 御船城 http://www.shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/209mifune/mifune0.htm

- 甲斐 宗運【後編】 | 偉人伝 | 旅ムック.com 熊本 https://kumamoto.tabimook.com/greate/detail/27

- 阿蘇氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E8%98%87%E6%B0%8F

- 2021.11.3師匠と廃線跡巡礼!④阿蘇大宮司家を支えた名将・甲斐宗運(甲斐親直)の御船城跡 https://ameblo.jp/rx7fd3s917/entry-12708291243.html

- 甲斐親英(カイチカヒデ) - 戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&word=&initial=&gyo_no=2&dictionary_no=2391

- 山都町郷土史伝承会 https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/ijyuuhp/a0022/Oshirase/Rss/Default.aspx

- No.057 「 阿蘇家の功臣 甲斐宗運 」 - 熊本県観光連盟 https://kumamoto.guide/look/terakoya/057.html

- 御船城の見所と写真・100人城主の評価(熊本県御船町) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/808/

- 御船城 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/kumamoto/mihunemati01.htm

- 戦国の悲しき友情 ~甲斐宗運と相良義陽 - note https://note.com/sengoku_irotuya/n/n50bb644fa4c3

- 御船城 https://tanbou25.stars.ne.jp/mifunejyo.htm

- 日本の戦国時代(近世でも可)の武将の毒殺について、以下の事柄を研究した資料を見たい。1 何を使ったか... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000127433

- 甲斐宗運を知っているか? - MOYの雑談室 http://moy.cocolog-nifty.com/blog/2019/03/post-5423.html

- 12歳で斬首…!滅亡した「阿蘇神社」再興の礎となった少年・阿蘇惟光 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/166390

- 肥後御船城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/mifune.htm

- 'yjレ パ川 熊 本 県 教 育 委 員熊本県文化財調査報告・第二一 、修豚l https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/22/22089/16325_1_%E6%B5%9C%E3%81%AE%E9%A4%A8.pdf

- 2023春、名古屋の桜2(11/11):名城公園(2):内堀、染井吉野 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/11821784

- 「安国寺恵瓊の群像」肥後国人一揆。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202408240036/

- 『九州史学』総目録 https://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~his_jap/kyushusigaku/new/wp-content/uploads/2023/04/635c3c2c95c662e166c126069abc15d5.pdf

- 豊前国人一揆とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B1%8A%E5%89%8D%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86

- さらさら越えとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E3%81%95%E3%82%89%E3%81%95%E3%82%89%E8%B6%8A%E3%81%88

- 畿内・近国の戦国時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%BF%E5%86%85%E3%83%BB%E8%BF%91%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3

- 平成28年秋季企画展「関東の武具~関東五枚胴具足を中心に~」 - 寄居町公式ホームページ https://www.town.yorii.saitama.jp/site/rekishikan/28syuuki.html

- 藩領社会の人々とくらし : 大村藩『郷村記』の分析 を中心に - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1546817/p081.pdf

- 九州国分 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%9B%BD%E5%88%86

- 足手荒神とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%B3%E6%89%8B%E8%8D%92%E7%A5%9E

- 足手荒神 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E6%89%8B%E8%8D%92%E7%A5%9E

- くまもと - 熊本県町村会 https://c-kumamoto.gr.jp/old/oshirase/machimura2011.pdf

- 甲斐神社 (嘉島町) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E5%98%89%E5%B3%B6%E7%94%BA)

- 八つの神様ご利益めぐり - 九州大図鑑 - FC2 http://daizukan9.blog63.fc2.com/blog-entry-982.html

- 新田神社 前編 ~日本独自の御霊信仰とは https://okumiya-jinja.com/interview/interview001/

- 清正公信仰 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%AD%A3%E5%85%AC%E4%BF%A1%E4%BB%B0

- 【加藤神社】熊本城の築城者を祀る勝負の神様と御利益スポット https://kumamoto-powerspot.com/shrine/kato-shrine/

- 特集:清正公様 - 日蓮宗佐賀県宗務所 http://www.nichiren-saga.jp/specialedition/seisyoukou.html

- 清正公信仰の研究 https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/23989/files/27-30.pdf