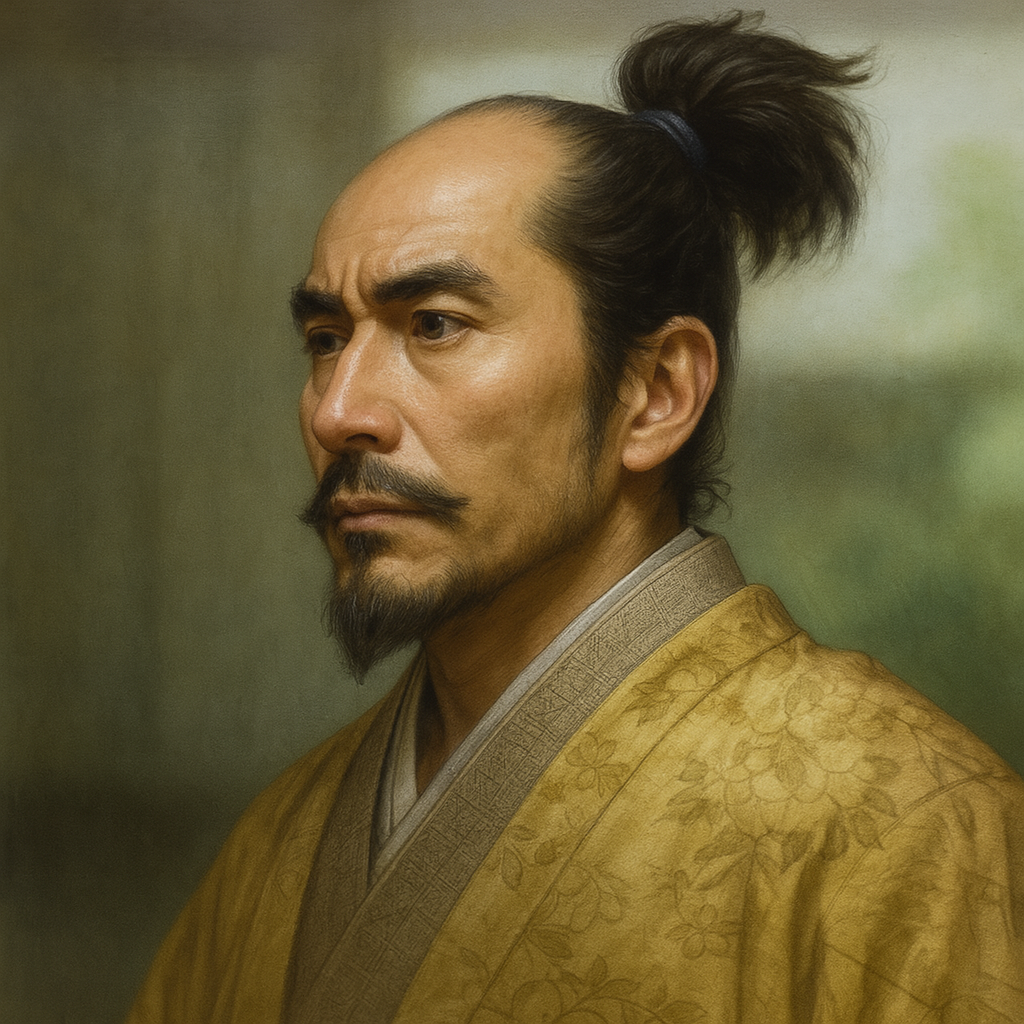

相良晴広

相良晴広は相良氏17代当主。養父義滋の事業を継承し、分国法「相良氏法度」を完成。明・琉球との交易や巧みな外交で領国を安定させた。

肥後の安定者、相良晴広 ― 法・交易・外交にみる戦国大名の治世

序章:相良氏中興の継承者

日本の戦国時代、数多の武家が勃興と滅亡を繰り返す中にあって、肥後国(現在の熊本県)南部の人吉荘を本拠とした相良氏は、鎌倉時代から明治維新に至るまで約700年もの長きにわたり、同一の地を治め続けた稀有な一族である 1 。藤原南家を祖と仰ぐこの一族は 5 、鎌倉幕府の御家人として肥後の地頭職を得て以来、南北朝の動乱や室町時代の混乱を乗り越え、在地領主としての地位を固めてきた 6 。しかし、戦国乱世の到来は、相良氏にも深刻な内紛をもたらし、その存続を危うくさせた。

この危機的状況を打開し、相良氏を再興に導いたのが、第16代当主・相良義滋(よししげ)であった。智勇に優れた義滋は、一門衆の補佐を得て長年の内紛を鎮定すると、守旧的な球磨郡から、海に面した八代・葦北郡へと勢力を拡大した 1 。彼は八代に鷹峯城(古麓城)を築き、城下町を整備するとともに、港湾(徳淵湊)を開いて明との貿易に着手するなど、相良氏を内陸の国人領主から、海洋交易をも視野に入れた戦国大名へと脱皮させる礎を築いた 7 。

本報告書が主題とする相良晴広(さがら はるひろ)は、この義滋の養嗣子として家督を継いだ、相良氏第17代当主である。従来、晴広の功績は、分国法「相良氏法度」の制定や対明貿易の実施といった個別の事績で語られることが多かった 5 。しかし、これらの革新的な政策の多くは、実は養父・義滋の代にその端緒が開かれていたことが史料から明らかになっている 7 。

したがって、本報告書では、相良晴広を単なる「法度の制定者」や「貿易家」として捉えるのではなく、革新者であった義滋の事業を継承し、戦国乱世の荒波の中でそれを安定させ、相良氏の支配体制を盤石なものとした「安定者(スタビライザー)」として再評価することを目的とする。彼の治世は、父が描いた青写真を現実に定着させ、永続的な統治システムへと昇華させる、地味ながらも極めて重要な役割を果たしたのである。本稿では、晴広の出自と家督相続の経緯、領国経営の根幹をなす法と経済、そして周辺大国との間で繰り広げられた外交と軍事、さらには彼自身の人物像に至るまでを徹底的に分析し、その歴史的意義を多角的に解明していく。

表1:相良晴広 略年表

|

和暦(西暦) |

年齢 |

主要な出来事 |

出典 |

|

永正10年(1513年) |

1歳 |

9月15日、上村頼興の長男として生まれる。幼名は藤五郎、初名は頼重。 |

10 |

|

享禄3年(1530年) |

18歳 |

相良長唯(後の義滋)の養子となり、相良長為と改名。 |

10 |

|

天文5年(1536年) |

24歳 |

名和武顕の娘と結婚。 |

11 |

|

天文11年(1542年) |

30歳 |

名和武顕の娘と離縁。 |

11 |

|

天文14年(1545年) |

33歳 |

将軍・足利義晴より偏諱を受け、義広、後に晴広と改名。 |

10 |

|

天文15年(1546年) |

34歳 |

8月3日、養父・義滋の隠居に伴い家督を相続。相良氏第17代当主となる。 |

10 |

|

天文19年(1550年) |

38歳 |

大友氏の内紛「二階崩れの変」の情報を島津氏に伝える。 |

12 |

|

天文23年(1554年) |

42歳 |

大名船「市木丸」を建造し、明へ派遣する。 |

14 |

|

天文24年(1555年) |

43歳 |

2月7日、「相良氏法度」に21ヶ条を追加制定し、公布する。 |

10 |

|

天文24年(1555年) |

43歳 |

8月12日、八代の鷹峯城(古麓城)にて死去。 |

10 |

第一章:権力闘争の渦中で ― 出自と家督相続

相良晴広の生涯を理解する上で、その出自と家督相続の特異な経緯を避けて通ることはできない。彼の権力は、平穏な世襲によってもたらされたものではなく、宗家の内紛と、実父・上村頼興の冷徹な政治戦略の産物であった。その権力基盤は、盤石であると同時に、血塗られた危うさを内包していたのである。

第一節:相良氏の有力庶家・上村氏

晴広の実家である上村氏は、相良氏初代当主・相良長頼の四男・頼村を祖とする、由緒ある分家であった 10 。単なる庶家にとどまらず、代々宗家と婚姻関係を重ねることで、一族内で極めて強い影響力を保持していた。晴広の曽祖父・上村直頼の室は相良氏第12代当主・為続の姉であり、さらに祖父・頼廉は為続の三男が養子に入った人物である 10 。これにより、晴広の実父・上村頼興と、宗家当主である相良義滋は従兄弟という近しい関係にあった 18 。

この血縁的背景は、上村氏を相良一門における最強の庶家たらしめ、その当主である頼興は、宗家の家督争いにおいてキャスティングボートを握るほどの重要人物となっていた 18 。彼は単なる一武将ではなく、宗家の運命を左右しうる政治力を持った存在だったのである。

第二節:養子縁組という名の政略

16世紀前半の相良氏は、「大永の内訌」と呼ばれる深刻な内紛に揺れていた。第14代当主・相良長祗が従叔父の相良長定に追放・殺害されると、長祗の兄である長唯(後の義滋)と長隆(瑞堅)が蜂起し、長定を討ち取るという混乱が続いた 1 。最終的に、家臣団の推挙を受けた長唯が、当主の座を望んだ弟・長隆をも排除し、家督を掌握するに至る 20 。

この骨肉の争いの最終局面で、長唯が勝利を決定づけるために頼ったのが、中立を保っていた上村頼興であった。長唯は、戦略上の要地である上村城を味方につけるため、頼興に再三協力を要請する。しかし、頼興は兄弟間の争いへの介入を拒み続けた 10 。事態を打開するため、自身に男子の後継者がいなかった長唯は、究極の譲歩案を提示する。それは、頼興の嫡男・藤五郎頼重(後の晴広)を相良宗家の養嗣子として迎え、次期当主とすることを約束するというものであった 6 。

これは、単なる養子縁組ではなく、事実上の家督譲位の約束であり、上村氏の協力を得るための政治的取引に他ならなかった。この合意により頼興は長唯に与し、長唯はついに内紛を終結させ、相良宗家の当主となったのである。享禄3年(1530年)、約束は履行され、18歳であった頼重は相良家の養子となり、名を「長為」と改めた 10 。この瞬間、晴広の運命は、実力者である父・頼興の政治的野心と宗家の存続という二つの重責を担うものとして定められたのである。

第三節:後継者への道 ― 血塗られた権力基盤

晴広の家督相続は、養子縁組の成立によって約束されたものの、その道は決して平坦ではなかった。むしろ、彼の後継者としての地位を盤石にするため、養父・義滋と実父・頼興は、冷徹な手段で潜在的な政敵を排除していく。その過程は、一部の研究者から「上村氏によるクーデター」と評されるほど、強引な権力掌握の側面を帯びていた 22 。

その象徴的な事件が、天文4年(1535年)に起きた上村長種の謀殺である。長種は頼興の実弟であり、文武に優れ、特に犬童一族の反乱鎮圧などで多大な功績を挙げて人望も厚かった 6 。しかし、その能力と人望ゆえに、頼興は長種が将来、息子・晴広の家督相続の障害となることを危惧した。頼興は義滋と謀り、長種を暗殺するに至る 11 。さらに、有力な一族であった上村頼春も殺害されるなど、晴広の将来の競争相手となりうる人物は次々と粛清されていった 1 。

こうした血塗られた権力闘争の末、天文15年(1546年)8月3日、義滋は隠居し、晴広に家督を譲る 10 。この際、義滋は家督相続の事実を内外に広く布告し、周知徹底を図った 10 。これは、相良氏が長年内紛に苦しんだ教訓から、後継者を明確にすることで争いの芽を摘むという表向きの理由があった。しかしその裏には、晴広の相続が正当な手続きを経たものではなく、一連の粛清の上に成り立っているという事実があったからこそ、その正統性を内外に強く誇示する必要があったと考えられる。晴広の治世は、実父・頼興という強力な後見人を得て始まったが 1 、その権力の礎には、叔父を含む多くの者たちの血が流れていたのである。この不安定で暴力的な権力の起源こそが、後に晴広が法と秩序による安定した統治を強く希求する、大きな動機の一つとなったことは想像に難くない。

第二章:領国支配の礎 ― 「相良氏法度」の完成

相良晴広の治世を語る上で最も重要な業績は、戦国時代の分国法として名高い「相良氏法度」の完成である。この法典は、彼の統治理念の集大成であると同時に、相良氏が在地領主の連合体から、大名を頂点とする一元的な支配体制を持つ戦国大名へと完全に脱皮したことを示す画期的なものであった。

第一節:三代にわたる法典編纂

「相良氏法度」は、晴広一人の手によって創出されたものではない。その原型は、第12代当主・相良為続が明応2年(1493年)に定めた7ヶ条の壁書に遡る 16 。その後、第13代当主・相良長毎によって13ヶ条が追加され、為続・長毎の両代によって定められた計20ヶ条が「為続長毎両代之御法式」として存在していた 16 。

晴広は、これらの先代の法式を継承し、さらに自身の治世下で新たに21ヶ条を追加した。これが弘治元年(1555年)2月7日に公布された「晴広法」であり、これらを合わせた全41ヶ条が、今日「相良氏法度」として知られるものである 10 。晴広の法度制定は、単なる条文の追加に留まらず、三代にわたる法典編纂事業を完成させ、相良氏の領国統治の基本法を最終的に確立する、という歴史的意義を持っていた。興味深いことに、養父である義滋も独自の法式を制定していたが、晴広はそれを採用せず、より古い為続・長毎の法を権威の源泉とした 22 。これは、自らの権力の正統性を、内紛を乗り越えた理想的な過去の当主と結びつけようとする、強い政治的意図の表れであったと考えられる 22 。

第二節:晴広制定二十一ヵ条の徹底分析

晴広が制定した21ヶ条は、戦国時代の社会の実態を具体的に示す貴重な史料である。その内容は、農業生産の根幹をなす水利権から、領民の日常生活、犯罪、宗教統制に至るまで、多岐にわたっている。以下にその条文を掲げ、詳細な分析を加える。

表2:相良氏法度・晴広制定二十一ヵ条 詳細分析

|

条文(原文) |

読み下し文 |

現代語訳 |

解説・考察 |

|

一、井手溝奔走題目候、田数次第に、幾度も人かす出すべし、人いたさざる方の水口一同とどむべし。 |

一、井手溝奔走の題目そうろう、田数次第に、幾度も人夫出すべし。人いたさざる方の水口一同に留むべし。 |

一、用水路の普請(井手溝の維持管理)については、所有する田の面積に応じて、何度でも人夫を出すこと。人夫を出さない者の田への取水口は、皆で一斉に堰き止めること。 |

農業生産の基盤である用水路の維持管理を、領民の共同義務として明確化した条文。違反者には水の供給を停止するという厳しい罰則を設け、大名権力が領内のインフラ整備に直接介入する姿勢を示している。これは、在地領主間の利害調整(所務沙汰)を超え、領国全体の生産力を維持・向上させようとする戦国大名としての強い意志の表れである 22 。 |

|

一、買地の事、かひ主うり主よりも、井手溝之時、十人ならば五人つづ出すべき事。 |

一、買地の事、買い主・売り主よりも、井手溝の時、十人ならば五人ずつ出すべき事。 |

一、土地を売買した場合、用水路の普請の際には、買い主と売り主から(人夫を出すこと)。例えば(普請に)十人必要なら、五人ずつ出すこと。 |

土地の売買後も、普請の義務が旧領主(売り主)と新領主(買い主)に共同で課されることを定めている。土地の権利移転後も、共同体としての義務が継続することを明示しており、領主の交代による共同作業の停滞を防ぐ狙いがあったと考えられる 26 。 |

|

一、田銭ふれの時、五日の内に相揃へきこと。付、かひ地はかひ主うり主半分つづいたすべき事。 |

一、田銭(たせん)ふれの時、五日の内に相揃うべきこと。付けたり、買い地は買い主・売り主半分ずつ致すべき事。 |

一、田銭(租税)の通達があった時は、5日以内に納入すること。また、売買された土地の租税は、買い主と売り主が半分ずつ納めること。 |

納税期限を「5日以内」と具体的に定め、迅速な徴税を徹底している。また、売買された土地に対しても、売主・買主双方に納税義務を課すことで、徴税漏れを防ぐ意図が見える。大名の財政基盤を安定させるための現実的な規定である 26 。 |

|

一、検断之所へ、作子置候者、主人可レ返、但當作かり取候者、其年者公役すべし。 |

一、検断の所へ、作子(さくご)置きそうらわば、主人返すべし。但し、当作刈り取りそうらわば、その年は公役(くやく)すべし。 |

一、検断(刑事事件の犯人)の土地に、小作人(作子)がいる場合は、元の主人に返すこと。ただし、その年の収穫を終えている場合は、その年に限り(小作人が)公役(年貢や労役)を負担すること。 |

犯罪者の所領を没収する際の、小作人の扱いを定めた規定。小作人の耕作権を一定程度保護しつつ、大名への公役は確実に徴収する仕組みであり、領内の生産秩序を維持するための配慮が見られる 26 。 |

|

一、検断之時、むすめ兼てさきへ約束候共、むかえず候はば、検断ままたるべし。至二其際一請取候はば聟(むこ)可レ為レ科事。 |

一、検断の時、娘かねて先へ約束そうろうとも、迎えざるそうらわば、検断のままたるべし。その際に至り請け取りそうらわば、婿科たるべき事。 |

一、犯罪者の娘と以前から婚約していても、(犯罪が発覚した後に)嫁として迎えなければ、罪には問われない。しかし、事件が起きた後に(事情を知りながら)嫁に迎えた場合、その婿も罪人とする。 |

犯罪への連座の範囲を明確にした条文。犯罪発覚後の縁組を禁じることで、犯罪者の縁者を通じた勢力の温存を防ぐ狙いがある。縁戚関係が重要な意味を持つ武家社会において、犯罪の影響が拡大することを防ぐための厳しい規定である 26 。 |

|

一、百姓検断之時、殿原に仕候由候共、其地を格護候上者、百姓にふせられるべし、検断ままたるべし。 |

一、百姓検断の時、殿原に仕えそうろう由そうろうとも、その地を固護そうろう上は、百姓に付せらるべし。検断のままたるべし。 |

一、百姓が罪を犯した場合、たとえ武士に仕えている者であっても、その土地を耕作している以上は百姓として扱い、処罰すること。 |

身分よりも実態(土地の耕作者であること)を重視して処罰することを定めている。武士の被官であることを理由に処罰を免れようとする行為を禁じ、法の適用が公平であることを示そうとする意図が見える 26 。 |

|

一、懸持検断之時、百姓を假屋などと候事候、然と其在所を居屋敷ならず候者、検断ままたるべし。 |

一、懸持(かけもち)検断の時、百姓を仮屋などとそうろう事そうろう、然とその在所を居屋敷ならずそうらわば、検断のままたるべし。 |

一、複数の土地を持つ者が罪を犯した場合、百姓を(自分の土地に)仮住まいさせているなどと言っても、その場所が本来の屋敷でないならば、処罰を免れない。 |

処罰を逃れるための財産隠しや責任逃れを禁じる規定。法の網をかいくぐろうとする行為を許さないという、厳格な姿勢を示している 26 。 |

|

一、屋もめ女、女房とかづし候而売候者、ぬす人たるべし、但代物に請候而かづし候者、躰(てい)に可レ寄。 |

一、後家女、女房と傅(かしず)きそうろうて売りそうらわば、盗人たるべし。但し、代物に請けそうろうて傅きそうらわば、体に寄るべし。 |

一、後家が、自分の妻であるかのように(他の女性を)世話して売り払った場合、その者は盗人として処罰する。ただし、代金を受け取って世話をしていた場合は、その状況に応じて判断する。 |

人身売買に関する規定。特に詐欺的な人身売買を「盗み」とみなし厳しく罰している。戦国時代における人身売買の実態と、それに対する領主の規制の様子がうかがえる 26 。 |

|

一、縁者親類と候而養置後、或者売、或者質物になし候者、其科たるべし。其分候者、兼日格護無用候。 |

一、縁者親類とそうろうて養い置きし後、あるいは売り、あるいは質物になしそうらわば、その科たるべし。その分そうらわば、兼ね日固護無用そうろう。 |

一、縁者や親類として養っていた者を、後に売ったり質に入れたりした者は、罪人とする。そのような者は、以前から保護する必要はない。 |

困窮した親族を保護するふりをして、結果的に人身売買の対象とすることを禁じている。人倫にもとる行為として厳しく罰する姿勢を示しており、道徳的な規範を法に盛り込んでいる点が特徴的である 26 。 |

|

一、売地之事、本作人と候而、いらん無用候、誰人にも可レ売事。 |

一、売地の事、本作人とそうろうて、要らん無用そうろう。誰人にても売るべき事。 |

一、土地を売る際、元の耕作者だからといって、不必要な口出しをすることは無用である。誰にでも自由に売ることができる。 |

土地の自由な売買を保障する条文。特定の人物(元の耕作者など)による売買への介入を禁じ、土地の流動性を高めようとする意図が見られる。これは領内の経済活動を活性化させるための政策であった可能性がある 26 。 |

|

一、人之下人、身をぬすみ候而出候事候、従二他方一、其身後悔候而、傳言など候者、請返、やとはれ主計成敗あるべし、科人両人同前と候者、聞えがたく候。 |

一、人の下人、身を盗みそうろうて出でそうろう事そうろう、他方より、その身後悔そうろうて、伝言などそうらわば、請け返し、雇われ主計らい成敗あるべし。科人両人同前とそうらわば、聞こえ難くそうろう。 |

一、他人の下人が逃亡した場合、もし他所から本人が後悔していると伝言してきたら、元の主人が引き取ること。その際、逃亡先で雇っていた主の判断で処罰すること。(逃亡者と新たな雇い主が)二人とも同罪というのは、聞き入れがたい。 |

逃亡した下人(人返し)に関する規定。逃亡者本人の意思をある程度尊重しつつ、元の主人と新たな雇い主の間での解決を促している。単純な連座制を否定しており、当時の社会としては比較的柔軟な対応を示している 16 。 |

|

一、人よりやとはれ候而、夜討山たち屋焼之事、やとはれ主雇主同前に成敗。 |

一、人より雇われそうろうて、夜討ち・山立ち・家焼きの事、雇われ主・雇い主同前に成敗。 |

一、人に雇われて、夜討ち、山賊行為、放火を行った者は、実行犯も依頼主も同様に処罰する。 |

重犯罪における共犯の処罰を定めた条文。実行犯だけでなく、黒幕である依頼主も同罪とすることで、組織的な犯罪を抑止しようとしている。領内の治安維持に対する強い姿勢がうかがえる 26 。 |

|

一、今よりは誰々被官候共、売買いたし候上者、なしか先代のごとくなし可レ申事。付、すり取之事、くみ候而すり申候間、袖をひかへ候する者、志かじか糺明たるべき事。 |

一、今よりは誰々の被官そうろうとも、売買致しそうろう上は、なしか先代のごとく成し申すべき事。付けたり、すり取りの事、組みそうろうてすり申しそうろう間、袖を控えそうろうする者、しかじか糺明たるべき事。 |

一、今後は誰の家臣であっても、売買を行った上は、先代(の法)の通りに行うこと。追記、スリについて、共謀してスリを行った場合、見張り役なども含めて、事情を詳しく取り調べて処罰すること。 |

法の適用が身分によらないことを改めて確認し、先代からの法の継続性を強調している。また、追記部分ではスリの共犯(見張り役など)も処罰対象とすることを明記しており、犯罪の詳細な態様に応じた規定を設けている 26 。 |

|

一、井手溝のふるの堰(い)杭と樋(ひ)とり申候者、罪科たるべき事。 |

一、井手溝の古の堰杭と樋取り申しそうらわば、罪科たるべき事。 |

一、用水路の古い堰の杭や樋を盗む者は、罪人として処罰すること。 |

用水路という共有財産を破壊・窃盗する行為を厳しく禁じている。第一条とも関連し、農業インフラの保護を徹底する姿勢がうかがえる 26 。 |

|

一、さし杉その外竹木、あん内なくきり候者、見あひに、主人へあひ點合、其成敗あるべき事。 |

一、さし杉その外竹木、案内なく切りそうらわば、見合いに、主人へ相点合、その成敗あるべき事。 |

一、植林された杉やその他の竹木を、許可なく伐採した者は、現場で確認の上、土地の所有者と相談して処罰すること。 |

山林資源の無断伐採を禁じる条文。当時の山林が重要な資源であったことを示している。処罰にあたって土地所有者の意向を反映させる点に、在地領主の権益を尊重する側面も見られる 26 。 |

|

(その他、一向宗禁制などを含む条文) |

(省略) |

(省略) |

晴広法には、複数の条文で一向宗(浄土真宗)の信仰を厳しく禁じる内容が含まれている。これは、一向一揆のように宗教組織が武装し、領主の支配を脅かす存在になることを警戒した、戦国大名に共通する政策である。相良領内ではこの禁制が江戸時代まで「祖法」として継承された 2 。 |

第三節:法度に見る統治理念

晴広の制定した21ヶ条は、単なる法令の寄せ集めではない。そこには、相良氏の統治権力を確立し、領国社会を安定させようとする明確な統治理念が貫かれている。

第一に、大名権力の一元化への強い志向が挙げられる。為続・長毎の法が、在地領主層の合議(所衆談合)や慣習法を色濃く反映した「一揆契状」的な性格を持っていたのに対し 16 、晴広の法は、用水路の普請動員や納税義務のように、大名が領民に直接命令を下す、より垂直的な権力構造を示している 26 。特に、従来は在地領主の権限であった紛争解決(所務沙汰)に加え、大名が直接裁く刑事罰(検断沙汰)に関する規定を多く盛り込んだことは、相良氏の司法権が領国全体に及ぶようになったことの決定的な証左である 22 。

第二に、宗教勢力への警戒心である。晴広は複数の条文で一向宗を厳しく禁じた 10 。これは、加賀一向一揆のように、強固な信仰で結ばれた集団が武装し、領主の権威に挑戦する事態を未然に防ぐための措置であった。この禁制は、相良氏の「祖法」として江戸時代を通じて維持され、領内では「隠れ念仏」という形で信仰が続けられることになった 2 。これは、領主権力と民衆の信仰が緊張関係にあった、戦国時代の社会状況を如実に物語っている。

これらの統治理念は、晴広自身の出自と無関係ではない。血塗られた権力闘争の末に家督を継いだ彼にとって、法による秩序の確立は、自らの権力の正統性を内外に示し、内紛の再発を防ぐための不可欠な手段であった。先代の法を継承しつつ、それをより強力な大名権力の発動装置として完成させた「相良氏法度」は、まさに晴広の治世そのものを象徴する記念碑と言えるだろう。

第三章:海原の利を求めて ― 八代・徳淵津と対外交易

相良晴広の治世は、法による内政の安定化と並行して、海を越えた経済活動によって特徴づけられる。養父・義滋が切り開いた八代の港・徳淵津を拠点に、晴広は琉球や明との交易を本格化させた。これは、16世紀の世界的な経済潮流、いわゆる「シルバーラッシュ」に乗り、相良氏に莫大な富をもたらした先進的な経済政策であった。

第一節:大名船「市木丸」の建造と航海

相良氏の対外交易の象徴が、大名船「市木丸」である。相良氏の家臣が記したとされる『八代日記』によれば、晴広は天文23年(1554年)に「市木丸」という大名船を建造し、八代の徳淵津で進水式を行った後、明へ派遣したことが記録されている 14 。この事実は、相良氏が外洋航海に耐えうる大型船を自前で建造・保有する技術力と経済力を有していたことを示している。

ただし、この「市木丸」は初代ではなかった可能性が高い。他の史料によれば、養父・義滋が天文8年(1539年)に「市木丸」を建造し、琉球との交易を行っていた記録がある 29 。また、天文7年(1538年)に船の建造が始まり、翌年には航海に出ているという記述も見られる 31 。これらの記録を総合すると、義滋が初代「市木丸」を建造して琉球との交易ルートを開拓し、晴広はその事業を継承して二代目の「市木丸」を新造、より大きな利益が見込める明との直接交易に乗り出した、という流れが浮かび上がる。二代にわたる造船事業は、相良氏が継続的に海洋交易を重視していたことの何よりの証拠である。

第二節:銀を媒介とした明・琉球との交易

晴広が展開した貿易は、室町幕府が発行する勘合符を用いた公式な朝貢貿易(勘合貿易)ではなかった。それは、日本の産銀を輸出し、明の産品(主に生糸など)を輸入する、リスクの高い私貿易であった 14 。この背景には、16世紀の東アジアにおける劇的な経済構造の変化があった。

当時の明では、税制改革(一条鞭法)などにより銀が基軸通貨としての地位を確立し、国内で銀に対する爆発的な需要が生まれていた 33 。一方で、中国国内の銀産出量は少なく、常に供給不足の状態にあった。この状況下で、日本では石見銀山をはじめとする鉱山開発が進み、朝鮮半島から伝来した「灰吹法」という新しい精錬技術の導入によって銀の生産量が飛躍的に増大していた 34 。結果として、16世紀の東アジアでは、世界の他の地域に比べて銀の価値が著しく高い「銀の価格革命」とも呼べる状況が生まれていたのである。例えば、16世紀初頭の金銀比価は、ヨーロッパで金1に対して銀が12であったのに対し、中国では1対6と、銀が倍近い価値を持っていた 36 。

日本から銀を輸出すれば、莫大な利益が得られることは明らかであった。晴広の対明貿易は、まさにこの世界的な経済潮流を的確に捉えた戦略的な経済活動であった。相良領内にも銀鉱脈が存在したとみられ、晴広はその開発と精錬技術の確立に成功し、貿易の原資としたと考えられる 14 。また、明との直接交易だけでなく、東アジア貿易の中継地として繁栄していた琉球王国とも、義滋の代から続く交易関係を維持していた 31 。

第三節:海の民・天草衆との連携

しかし、相良氏の本拠地は内陸の人吉盆地であり、彼ら自身が外洋航海のノウハウを持っていたとは考えにくい。彼らが八代の徳淵津を拠点に国際交易を展開できた背景には、八代海を庭のごとく知り尽くした海の民、天草衆との巧みな連携があった 31 。

天草は当時、「天草五人衆」と呼ばれる国人領主たちが割拠する地であった。相良氏は、これらの領主間の紛争に積極的に介入し、一方の勢力を支援することで、天草に強い影響力を行使していた 6 。例えば、上津浦氏が他の領主の連合軍に攻められた際には、四度にもわたって援軍を派遣している 37 。このような軍事支援の見返りとして、あるいは主従関係の証として、天草衆の持つ航海技術や水軍力を利用したのである。大友氏が水軍衆を警固船団として活用したように、相良氏にとって天草衆は、貿易船を護衛し、時に海賊行為(明側からは私貿易船も倭寇と見なされた)も行う、実質的な海軍力として機能していた可能性が高い 31 。

晴広の交易政策は、国際経済の動向を見据えたマクロな視点、領内の資源開発というミクロな経済政策、そして在地勢力との巧みな連携という政治・軍事戦略が三位一体となった、高度な統治能力の結晶であった。それは、戦国大名が単なる武人ではなく、領国を経営する優れた経営者でもあったことを示す好例と言えよう。

第四章:群雄割拠の九州を生き抜く ― 外交と軍事

相良晴広の治世は、北の豊後から圧力をかける大友氏と、南の薩摩から勢力を拡大する島津氏という二大勢力に挟まれた、極めて困難な外交環境の中にあった。彼は、この群雄割拠の九州を生き抜くため、武力や経済力だけでなく、「信義」を外交の切り札とした、硬軟織り交ぜた巧みな外交戦略を展開した。

第一節:北の雄・大友氏との緊張と協調

当時、九州探題の職も帯びていた豊後の大友義鎮(後の宗麟)は、九州における最大勢力であり、相良氏にとって最大の脅威であった 6 。天文19年(1550年)、大友氏から肥後守護職を奪われていた菊池義武(義鎮の叔父)が、大友氏の内紛「二階崩れの変」に乗じて隈本城で挙兵すると、義鎮は晴広に協力を要請した。

しかし、晴広はこれを拒否する。そればかりか、菊池義武と宇土の名和氏との同盟を仲介するという、大友氏に公然と敵対する行動に出た 10 。これは、大友氏の肥後への影響力拡大を牽制するための、極めて大胆な外交的賭けであった。やがて義武が義鎮に敗れると、晴広は敗走した義武を領内に匿い、保護した。義鎮は再三にわたり義武の身柄引き渡しを要求したが、晴広は外交僧を派遣されるなどしても、これに応じなかった 1 。

最終的に義武は義鎮の謀略にかかり殺害されるが、この一連の出来事において、義鎮は敵対者である義武を最後まで庇護し続けた晴広の行動を、逆に「信義に厚い」ものとして高く評価した。その結果、この事件が両家の関係に深刻な亀裂を生むことはなく、外交関係は維持されたのである 1 。晴広は、強大な大友氏に対してあえて筋を通すことで、目先の利益よりも「相良氏は信頼できる領主である」という無形の外交資産を築き上げることに成功した。この「信義」こそが、彼の外交の基盤となったのである。

第二節:南の脅威・島津氏との対峙

晴広の治世後半には、南の薩摩で新たな脅威が台頭していた。長年の内紛を収束させた島津貴久が薩摩を統一し、肥後へ向けて北上を開始したのである 6 。相良氏にとって、北の大友、南の島津という二正面での対応を迫られる、極めて厳しい状況が生まれつつあった。

このような状況下で、晴広は情報戦を重視し、二大勢力の間で巧みなバランス外交を展開した。その一端を示すのが、天文19年(1550年)に島津氏へ送った一通の書状である。この書状で晴広は、大友家で当主・義鑑が家臣に殺害されるという内紛「二階崩れの変」が起きたこと、そして京都から安倍大蔵少輔という博士が下向し、島津領方面を徘徊している、という機密情報をいち早く島津氏に伝えている 12 。これは、大友氏の混乱という好機を島津氏と共有することで、両家の連携を模索する意図があったと考えられる。晴広は、二大勢力の動向を常に注視し、一方に偏することなく、情報提供を通じて両者との関係を維持・操作しようとしていたのである。

第三節:肥後国内における影響力

晴広は、肥後国内の諸勢力に対しても積極的に介入し、影響力を拡大した。天文19年(1550年)、宇土の名和行興が家臣の皆吉武真に叛かれて宇土城を追われるという内紛が発生すると、晴広は自ら出陣して高津賀に布陣し、行興を支援した 10 。晴広の出陣を恐れた武真は豊福城へ撤退し、行興は宇土城を奪還することに成功した。

さらに、この後、皆吉武真は百余名の兵を率いて八代に来て晴広に降伏した。これにより、相良氏は戦うことなくして武真の拠点であった豊福城を手中に収めるという、大きな実利を得たのである 10 。この一連の動きは、軍事力を背景とした巧みな外交手腕によって、肥後国内における相良氏の優位性を確立していく晴広の姿を浮き彫りにしている。

また、名和氏とは天文5年(1536年)に当主・武顕の娘を晴広の正室に迎えるという婚姻同盟を結んでいたが、天文11年(1542年)には離縁するなど、利害に応じて同盟と対立を使い分ける現実的な外交も行っていた 10 。晴広の外交戦略は、大国間でのバランス外交と、国内勢力への積極介入を組み合わせることで、相良氏の自立を保ち、肥後国中南部における「調停者」としての地位を確立することを目指した、非常に高度なものであったと言える。

第五章:晴広の素顔と最期

戦国大名としての冷徹な政治家、先進的な経済家、そして巧みな外交家であった相良晴広。その一方で、史料は一人の人間としての彼の素顔や、時代の価値観を反映した興味深い逸話も伝えている。彼の死は、相良氏の歴史における一つの時代の終わりを告げるものであった。

第一節:統治者としての人物像

晴広は、自らが経験した血生臭い家督争いの歴史を繰り返すまいという強い意志を持っていた。天文18年(1549年)、彼は嫡男の万満丸(後の義陽)が庶弟の徳千代(頼貞)と同年同日生まれであったことから、家督争いの火種になることを懸念した老臣の進言を受け入れ、万満丸を相良宗家の世子として公式に定め、内外に公表した 10 。これは、後継者問題を早期に確定させることで、家中の無用な混乱を未然に防ごうとする、彼の慎重さと先見の明を示す逸話である。

また、相良氏は武辺一方ではなく、代々和歌や連歌を嗜む文化的な家風で知られていた。第12代当主・為続は、連歌の大家である宗祇に師事し、勅撰集『新撰菟玖波集』に九州から唯一入選するほどの歌才の持ち主であった 9 。養父・義滋もまた、文学や芸能を奨励し、独特の相良文化を開花させた 9 。晴広自身が和歌を詠んだという直接的な記録は少ないものの、こうした文化的土壌の中で育った彼が、武将としての教養のみならず、文芸に対する深い理解を持っていたことは想像に難くない。彼の制定した法度に見られる論理的な構成や、外交文書に見られる巧みな駆け引きは、そうした知性がもたらしたものであったかもしれない。

第二節:晩年の奇病と呪詛の逸話

晴広の晩年は、平穏ではなかった。41歳の頃、彼は筋骨に激痛が走る原因不明の奇病に罹患したという 10 。この不可解な病に対し、呼び寄せられた勘文者(占い師)は、「厄年に加え、夫人らの呪詛による水神の祟り」であると診断した 10 。そして、真言宗の僧侶らによる加持祈祷が行われた結果、病は平癒したと伝えられている 10 。

この逸話は、単なる迷信として片付けることはできない。当時の人々にとって、病や天災は科学的に解明できない超自然的な力の働きと見なされることが多く、特に権力者の病は、政敵による呪詛や怨霊の祟りと結びつけて考えられがちであった。注目すべきは、呪詛の主体が「夫人ら」と複数形で記されている点である。晴広は前章で述べた通り、政略上の理由から名和氏の娘と離縁しており 10 、他にも側室がいた 10 。この「夫人ら」という言葉の裏には、婚姻政策に起因する奥向きの対立や、それに連なる家臣団の派閥争いが存在した可能性が示唆される。晴広の病という個人的な不幸が、即座に超自然的な、そして政治的な陰謀として解釈されたこの出来事は、戦国大名の宮廷に常に渦巻いていた、目に見えない不安と緊張を凝縮していると言えよう。

第三節:安らかなる死と次代への継承

奇病からは回復したものの、晴広の命は長くはなかった。天文24年(1555年)8月12日、彼は相良氏の新たな本拠地として栄えた八代の鷹峯城(古麓城)で、その43年の生涯を閉じた 10 。法名は林泉院兆山蓮慶大居士。遺骸は八代の林泉院に葬られた 10 。

晴広の死後、家督は嫡男の義陽がわずか12歳で継承した 1 。幼少の当主の登場は、通常であれば家督を巡る内紛の引き金となりかねない。しかし、相良家では大きな混乱は起きなかった。これは、晴広の生前の周到な準備に加え、依然として絶大な影響力を持っていた実父(義陽にとっては外祖父)の上村頼興が後見人として実権を握り、八代城に入って幼い当主を輔佐したためである 38 。晴広が自らの経験を教訓として行った後継者指名と権力基盤の整備は、彼の死後、その真価を発揮した。彼の治世は、比較的円滑な権力移譲という形で、次代へと引き継がれていったのである。

終章:相良晴広の歴史的評価

肥後の戦国大名、相良晴広。彼の生涯は、養父・義滋のような領土を急拡大させる華々しい武功や、耳目を驚かすような革新的な政策に彩られていたわけではない。しかし、彼の治世を詳細に分析する時、そこに浮かび上がるのは、戦国乱世を生き抜くために不可欠な、堅実かつ卓越した統治能力である。

晴広の最大の功績は、革新者であった義滋が着手した戦国大名化への道を、着実に舗装し、完成させたことにある。義滋が撒いた「法治」「海洋交易」という種を、晴広は丹念に育て上げ、相良氏の永続的な統治システムの根幹へと昇華させた。彼が完成させた「相良氏法度」は、在地領主の連合体という中世的な支配体制から、大名を頂点とする一元的な権力構造への転換を決定づけ、相良氏の領国支配に法的・思想的な背骨を与えた。

また、彼が推進した対明・対琉球交易は、単なる富の蓄積に留まらない。それは、16世紀の世界的な銀の奔流という国際経済の動向を的確に捉え、領内の資源開発と結びつけ、在地勢力との連携によって実現した、高度な経済戦略であった。この交易によって得られた莫大な富は、相良氏の軍事力と外交力を支える強固な財政基盤となった。

外交面においても、晴広の手腕は際立っていた。北の大友、南の島津という二大勢力の狭間で、彼は単に従属するのではなく、「信義」を外交資本として巧みに立ち回り、肥後国中南部における「調停者」としての独自の地位を確立した。その硬軟織り交ぜた現実主義的な外交は、相良氏の自立を維持し、周辺勢力からの信望を集める源泉となった。

相良晴広は、まさに「偉大なる安定者」であった。彼の堅実な統治があったからこそ、相良氏は九州の激動期を乗り越え、近世大名として存続する礎を築くことができた。その治世は、派手さはないかもしれない。しかし、700年にわたる相良氏の歴史において、その連続性を担保し、次代へと確実につないだ晴広の功績は、極めて大きいと評価されるべきである。彼の生涯は、戦国時代という変革の時代において、革新と同じくらい、それを定着させる「安定」の営みがいかに重要であったかを、我々に教えてくれる。

引用文献

- 相良氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%B0%8F

- 人 吉 市 歴 史 文 化 基 本 構 想 - 文化庁 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/rekishibunka/pdf/hitoyoshishi.pdf

- 相良氏(さがらうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%B0%8F-68582

- 相良氏(さがらし) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_sa/entry/033291/

- 相良晴広(さがら はるひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%99%B4%E5%BA%83-1077695

- 【戦国時代の境界大名】相良氏――大大名に挟まれながらも、九州の動乱のなかで戦い続ける https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/14/180000

- 相良義滋 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E7%BE%A9%E6%BB%8B

- No.053 「 中世の八代 」 - 熊本県観光連盟 https://kumamoto.guide/look/terakoya/053.html

- 戦国大名 相良義滋(1/1) | ドリップ珈琲好き https://ameblo.jp/hyakuokuitininnmenootoko/entry-12588021269.html

- 相良晴広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%99%B4%E5%BA%83

- 福岡以外の城-229古麓城 - 筑紫のしろのき http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/229furufumoto/furufumoto0.htm

- 相良晴広書状 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/378424

- 相良晴広書状 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/index.php/heritages/detail/378424

- 相良晴広 ~大名船『市木丸』を建造、 明へ派遣 https://www.ngu.jp/media/20240823_.pdf

- 福岡県弁護士会 弁護士会の読書:日本史(戦国) https://www.fben.jp/bookcolumn/cat39/index_7.php

- 相良氏法度(さがらしはっと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%B0%8F%E6%B3%95%E5%BA%A6-1168613

- en.wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/Sagara_Haruhiro

- 上村頼興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%91%E9%A0%BC%E8%88%88

- F040 相良周頼 - 系図コネクション https://his-trip.info/keizu/F040.html

- 相良義滋 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SagaraYoshishige.html

- F041 相良定頼 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/F041.html

- ﹃相 良 氏 法 度 ﹄ https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/4860/files/BunkaKiyo_39_23.pdf

- 相良氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%B0%8F

- 相良家法度(さがらけはっと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E5%AE%B6%E6%B3%95%E5%BA%A6-68583

- 相良氏法度とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%B0%8F%E6%B3%95%E5%BA%A6

- 相良氏法度 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%B0%8F%E6%B3%95%E5%BA%A6

- 文化財通信くまもと20号:青井阿蘇神社(PDFファイル:976KB) - 熊本県 https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/64403.pdf

- 戦国の法典 https://opac.kokugakuin.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=TC01876525&elmid=Body&fname=kokugakuinhogaku_007_03_001.pdf

- 鎌倉幕府から明治時代まで続いた相良家の繁栄と衰退【人吉城と相良700年の歴史】私のぷらぷら計画(まいぷら) https://z1.plala.jp/~hod/trip/home/43/0301.html

- 史跡棚底城跡整備活用基本計画書 - 天草市 https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0039798/3_9798_51682_up_u6przonr.pdf

- 第 3 章 天草における中世の交流 https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/2273/files/08_nakayama.pdf

- 「天下」よりカネもうけ? 戦国大名の意外な野望|CRAFTWORKS|朝日新聞デジタル https://craft.asahi.com/article/2020/06/sengoku-daimyo/

- 石見銀山の歴史 - しまねバーチャルミュージアム https://shimane-mkyo.com/vol06/s02

- 大航海時代、石見の銀はアジアからヨーロッパまで広がった - 日興フロッギー https://froggy.smbcnikko.co.jp/55773/

- 日本銀 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0801-064.html

- 銀貨の歴史 ~激動の時代をささえた貨幣 - 早稲田大学 https://www.waseda.jp/fpse/winpec/assets/uploads/2016/03/84a4f9cdcda7bac5b32b794a9834dd78.pdf

- 第4章 天草の海の歴史を学ぼう! 「棚底城争奪バトル ~島と海は我らが守る~」 https://umi-bu.com/wp-content/uploads/2020/04/%E7%AC%AC4%E7%AB%A0%E6%A3%9A%E5%BA%95%E5%9F%8E%E4%BA%89%E5%A5%AA%E3%83%90%E3%83%88%E3%83%AB%E8%B3%87%E6%96%99%E9%9B%86%E7%B7%A8.pdf

- 相良義陽 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E7%BE%A9%E9%99%BD

- 九 州における戦国・織豊期城下町と権力 千田嘉博 https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/1107/files/kenkyuhokoku_103_02.pdf