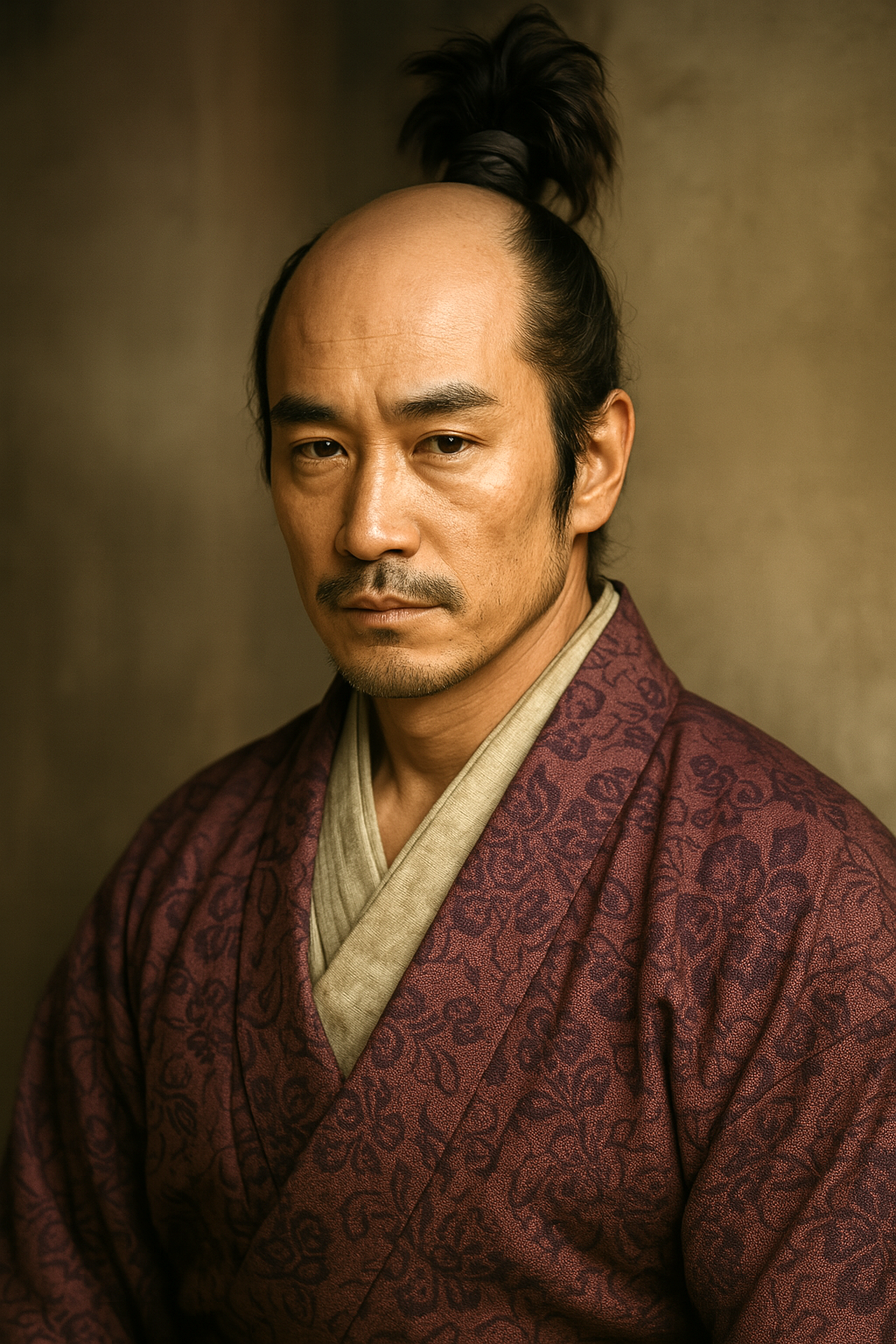

筒井定次

筒井定次は筒井順慶の養子。伊賀上野20万石を領するも、家臣団との対立や徳川家康の政策により改易。大坂冬の陣での内通嫌疑で自刃。悲劇的な生涯を送った。

筒井定次 ― 偉大なる養父の影と時代の奔流に消えた伊賀大名の生涯

表1:筒井定次 略年表

|

西暦(和暦) |

定次の年齢(数え年) |

主な出来事 |

関連人物 |

典拠・備考 |

|

1562年(永禄5年) |

1歳 |

5月5日、大和国にて誕生。幼名は藤松 1 。 |

筒井順国(父)、筒井順慶(養父) |

|

|

1578年(天正6年) |

17歳 |

織田信長の娘・秀子と婚姻 3 。 |

織田信長、秀子 |

織田政権との関係強化。 |

|

1584年(天正12年) |

23歳 |

養父・順慶が死去。家督を相続し、大和郡山城主となる 4 。 |

筒井順慶、豊臣秀吉 |

10月10日、秀吉に家督相続の礼を行う 5 。 |

|

1585年(天正13年) |

24歳 |

紀州征伐、四国征伐に参加し武功を立てる 6 。閏8月、伊賀上野20万石へ国替え。大和には豊臣秀長が入る 6 。 |

豊臣秀吉、豊臣秀長 |

実質的な減封であり、秀吉の畿内支配強化策の一環 10 。 |

|

1586年(天正14年) |

25歳 |

家臣の島左近と中坊秀祐が水利問題で対立。定次の裁定に不満を抱いた島左近が出奔する 4 。 |

島左近、中坊秀祐 |

有力家臣の流出が始まる。 |

|

1592年(文禄元年) |

31歳 |

肥前名護屋に在陣。長崎にてアレッサンドロ・ヴァリニャーノより受洗し、キリシタンとなる 4 。 |

ヴァリニャーノ |

文禄の役には渡海せず 13 。 |

|

1600年(慶長5年) |

39歳 |

関ヶ原の戦い。徳川家康方の東軍に与する。留守中に伊賀上野城が西軍に奪われるも、奪還。戦後、所領を安堵される 14 。 |

徳川家康、筒井玄蕃 |

戦後、城を明け渡した兄・玄蕃に切腹を命じる 16 。 |

|

1608年(慶長13年) |

47歳 |

重臣・中坊秀祐の訴え(筒井騒動)により、幕命で改易。陸奥磐城平藩主・鳥居忠政預かりとなる 4 。 |

中坊秀祐、徳川家康、鳥居忠政 |

伊賀には藤堂高虎が入封 12 。 |

|

1615年(慶長20年/元和元年) |

54歳 |

3月5日、大坂冬の陣で豊臣方に内通したとの嫌疑により、嫡男・順定と共に自害を命じられる 1 。 |

筒井順定、徳川家康 |

大名としての筒井氏は事実上滅亡。 |

序章:悲劇の大名・筒井定次 ― 評価の再構築に向けて

筒井定次(つつい さだつぐ)。この名を聞いて、多くの歴史愛好家が思い描くのは、「素行不良のために改易された凡庸な二代目」という姿であろう。偉大な養父・筒井順慶から大和国という名門の地盤を継承しながらも、それを維持できず、最後は豊臣方への内通という不名誉な嫌疑をかけられて自刃した、悲運の武将。その生涯は、しばしば個人の器量不足やリーダーシップの欠如に起因するものとして語られてきた。

しかし、この評価はあまりに一面的ではないだろうか。彼の生涯を丹念に追うと、そこには単なる「凡庸な二代目」という言葉では片付けられない、複雑で多面的な人物像が浮かび上がってくる。彼は、偉大すぎた養父・順慶が残した栄光と、同時にその影とも言うべき重圧の中で苦悩した。また、豊臣から徳川へと天下の覇権が移行する時代の激流に翻弄され、その巨大な権力構造の再編の中で、いわば政治的な生贄となった側面も色濃い。さらに、彼の没落を決定づけたのは、譜代の重臣たちとの深刻な内部対立であった。

本報告書は、こうした通説的な評価に留まることなく、筒井定次の生涯を多角的に検証し、その実像に迫ることを目的とする。具体的には、第一に「偉大な養父・筒井順慶の影」、第二に「豊臣から徳川へと移行する時代の奔流」、そして第三に「家臣団との内部対立」という三つの軸から彼の生涯を分析する。これらの視点を通して、彼が置かれた状況の困難さ、彼が下した決断の背景、そしてその悲劇的な結末に至るまでの力学を解き明かし、筒井定次という一人の武将の歴史的再評価を試みたい。

第一部:筒井家の後継者 ― 期待と不安の狭間で

筒井定次の生涯は、大和国に覇を唱えた名門・筒井家の後継者として、大きな期待を背負って始まった。しかしその出発点には、後の悲劇を予感させる脆弱性と不安が、すでに内包されていたのである。

第一章:誕生と家督相続の背景

筒井定次は、永禄5年(1562年)5月5日、筒井順国の次男として生を受けた 1 。幼名は藤松と称した 1 。彼の血筋は複雑であり、父・順国は、大和にその名を轟かせた筒井順慶の父・順昭の弟にあたる。さらに、定次の母は順慶の姉であったため、定次にとって順慶は従兄であると同時に、母方の叔父でもあった 4 。

この定次が筒井家の歴史の表舞台に登場するのは、宗家当主である順慶に世継ぎがいなかったことに端を発する 4 。順慶は後継者問題に直面し、養子を迎えることを決断するが、その過程は定次にとって決して順風満帆なものではなかった。当初、養子の第一候補として検討されたのは、一族の番条五郎という人物であった。この人選については、すでに天下人への道を歩み始めていた羽柴秀吉(豊臣秀吉)の内諾まで得ていたものの、当の五郎がこれを謝絶したため、次善の策として定次に白羽の矢が立ったのである 4 。

この事実は、定次の将来に微妙な影を落とすことになる。戦国時代の大名家において、家督相続は家臣団の結束を左右する最重要事項である。第一候補ではなかった人物が当主となることは、家中、特に古くから仕える譜代の重臣たちの間に、目に見えない不満や派閥争いの火種を生む可能性を秘めていた。後に定次が島左近をはじめとする旧臣たちとの深刻な対立に直面するが、その根源の一端は、この不安定な家督相続の経緯に求めることができるかもしれない。彼の権力基盤は、その出発点からして盤石とは言えなかったのである。

一方で、定次の立場を補強する出来事もあった。天正6年(1578年)、17歳の定次は、時の覇者である織田信長の娘・秀子を正室として迎える 3 。これは、養父・順慶が信長に臣従し、その信頼を得ていたことの証であり、筒井家が織田政権の中枢に組み込まれたことを示す重要な政略結婚であった。これにより、定個人の権威も大きく高まったことは想像に難くない。

しかし、養父である順慶自身は、定次の器量に対して一抹の不安を抱いていた節がある。病に伏し、自らの死期を悟った順慶が定次に残した「大和の民を大切にせよ。城は民あっての城、国は民あっての国じゃ」という言葉は、単なる後継者への訓戒に留まらない 20 。そこには、果たしてこの養子が、複雑な大和の国人衆をまとめ、民を安んじることができるのかという、切実な懸念が込められていたと解釈すべきであろう。こうして筒井定次は、周囲の期待と、そして養父の拭いがたい不安とが交錯する中で、名門・筒井家の舵取りを担うことになったのである。

第二章:豊臣政権下での飛躍と転機

織田信長が本能寺に倒れた後、天下の趨勢は急速に羽柴秀吉へと傾いていった。定次もまた、この新たな時代の覇者に臣従し、その配下としてキャリアを積んでいく。天正12年(1584年)、養父・順慶が病没すると、定次は23歳で正式に家督を相続し、大和郡山城主となった 4 。その直後から、彼は秀吉が主導する天下統一事業の戦役に動員される。同年には小牧・長久手の戦いに参陣し、翌天正13年(1585年)には紀州征伐に加わった 4 。この戦いでは、堀秀政らと共に千石堀城攻めに参加し、自ら二尺七寸の太刀を振るって奮戦したと『絵本太閤記』には描かれている 4 。しかし、その奮戦は大きな犠牲を伴うものであったらしく、当時の記録である『多聞院日記』は筒井軍の兵の消耗が大きかったことに言及しており、彼の武勇と同時に、やや猪突猛進ともいえる戦いぶりをうかがわせる 4 。続く四国攻めにおいても、中村一氏らと共に先鋒を任されるなど、軍事面での貢献を続けた 6 。

こうした武功を重ねる定次に、大きな転機が訪れる。天正13年(1585年)閏8月、秀吉は大規模な国替えを断行し、定次は先祖代々の地である大和郡山から、伊賀上野へと移封されることになったのである 3 。石高は20万石とされ、表向きは四国攻めの戦功による加増という体裁であったが、この処遇には秀吉の高度な政治的計算が隠されていた。

第一に、この国替えは実質的な減封であった可能性が高い。複数の史料が、伊賀一国に伊勢・山城の一部を加えた所領であったとしつつも、その実質的な石高は公称の20万石に満たなかったことを示唆している 10 。第二に、そしてより重要なのは、この国替えの政治的意図である。秀吉は、畿内の中核地帯を弟の秀長をはじめとする豊臣一門や信頼の厚い近臣で固める政策を推し進めていた 9 。大和国は、筒井氏が長年にわたり根を張り、興福寺などの在地勢力と強い結びつきを持つ、いわば「聖域」であった。秀吉は、定次をこの伝統的な権力基盤から引き離し、代わりに自身の弟である秀長を大和に入れることで、畿内の直轄支配を盤石なものにしようとしたのである 3 。

これは、単なる栄転でも左遷でもない。秀吉による巧みな「封じ込め政策」であったと分析できる。定次には、交通の要衝である伊賀を与え、さらに「羽柴」の姓を名乗ることを許すことで( 9 )、その面目を保たせ、あからさまな反発を抑えた。しかしその実態は、筒井氏の影響力を削ぎ、豊臣政権の支配体制を強化するための、冷徹な一手であった。定次は、秀吉が描く天下統一という壮大な絵図の中で、一つの駒として動かされたに過ぎなかった。この時から、彼の運命は自らの手から離れ、巨大な権力の奔流に飲み込まれていくことになる。

第二部:伊賀二十万石の領主 ― 栄光と軋轢

伊賀国という新たな領地を得た定次は、為政者としての力量を発揮する機会を得た。彼は城を築き、町を整備するなど、領国経営に一定の成果を上げる。しかしその一方で、彼の統治は深刻な内部矛盾を抱えていた。家臣団の統制に失敗し、後の没落に繋がる致命的な亀裂を生んでしまったのである。

第一章:伊賀の統治と城下町の形成

天正13年(1585年)に伊賀へ入封した定次は、まず新たな本拠地として伊賀上野城の築城に着手した 4 。この城の縄張りは、後に徳川の世になってから藤堂高虎が対大坂を意識して大改修したものとは異なり、大坂を守る拠点として、むしろ東海道方面からの脅威、すなわち徳川家康を意識した構造であった可能性が指摘されている 4 。

定次の功績は、城の建設に留まらない。彼は、それまで一寒村に過ぎなかった上野の地に城下町を整備し、伊賀地方の政治・経済の中心地へと発展させた 4 。この善政は高く評価され、地元では後世に至るまで彼を慕う声が伝えられている 4 。為政者としての定次には、確かな手腕があったことを示す一面である。

しかし、彼の統治は平穏ではなかった。伊賀国は、天正9年(1581年)の織田信長による第二次天正伊賀の乱で徹底的な破壊を経験した土地であり、独立志向の強い国人衆の気風が根強く残っていた 12 。新たな支配者である筒井氏に対する反発も少なくなかったと推察される。その緊張関係を象徴するのが、定次が入封した直後に発生した一揆である。3000人もの一揆勢が獺瀬城に立てこもるという事態に対し、筒井家の家臣団の意見は「武力鎮圧」と「講和による解決」に二分した 22 。定次自身は講和を望んだものの、血気にはやる強硬派の家臣たちを抑えることができず、戦闘が始まってしまった。結局、武力だけでは鎮圧できず、定次らが介入してようやく事態を収拾したという 22 。

この一件は、定次のリーダーシップの限界を露呈している。結果的に彼の判断が正しかったとはいえ、家臣を完全に統制できていなかった事実は動かない。大和から引き連れてきた旧来の家臣団と、伊賀という新領地の在地勢力との間には、深刻な軋轢が存在した可能性が高い。定次は、この二つの異なる集団をまとめ上げるという、二重の統治負担に苦慮していたのである。この不安定な統治基盤こそが、後に吹き荒れるお家騒動の温床となった。

第二章:家中の亀裂 ― 名臣たちの離反

伊賀における定次の統治を揺るがした最大の要因は、家臣団の内部崩壊であった。その象徴的な事件が、筒井家の軍事を支えた名将・島左近(清興)の出奔である。

島左近は、松倉右近と共に「筒井の右近左近」と並び称されたほどの重臣であった 25 。その彼が筒井家を去った直接的な原因は、天正14年(1586年)頃に起きた、定次の寵臣・中坊秀祐との水利問題であったとされる 4 。秀祐が自身の領地に水を引くために用水路を堰き止めたことで、左近の領地が水不足に陥った。これに対して定次は、昵懇の間柄であった中坊に有利な裁定を下したのである 11 。この不公平な裁きに憤慨した左近は、筒井家を見限った 4 。また、この一件だけでなく、日頃から定次が酒色に溺れるなどの素行を左近が諫めても聞き入れられなかったことへの絶望感も、彼の出奔を後押ししたと言われている 11 。

問題は、島左近一人の離反に留まらなかったことである。彼に前後して、松倉重政、森好高、布施慶春といった、筒井家を支えるべき他の有力家臣たちも次々と定次の下を去っていった 4 。これは単なる個々の家臣の離反ではなく、「筒井家家臣団の構造的崩壊」と捉えるべき深刻な事態であった。

その背景には、順慶の時代から仕える譜代の重臣たち(島左近ら)と、定次が当主になってから新たに寵愛し始めた新興の側近たち(中坊秀祐ら)との間で生じた、深刻な派閥対立があった 23 。君主たる定次は、この対立を調停し、家臣団全体の結束を維持する役割を担うべきであった。しかし彼は、父祖以来の家臣団という組織の根幹よりも、個人的に気に入った寵臣を優先するという、君主として致命的な判断ミスを犯した。

その結果、軍事・統治の要である譜代の家臣団は流出し、筒井家の力は内側から著しく弱体化した。そして、組織のバランスは崩れ、定次はますます寵臣への依存度を高めていくという悪循環に陥った。島左近の出奔は、単なる一武将の退去ではない。それは、定次の君主としての器量の限界を象徴し、大名・筒井家の没落を告げる序曲だったのである。

第三部:没落への道 ― 徳川の天下への布石

関ヶ原の戦いを境に、筒井定次の運命は急速に暗転していく。彼の没落は、個人の問題だけに起因するものではない。それは、徳川家康が描く天下統一事業という、より大きな政治的文脈の中で決定づけられていった。

第一章:関ヶ原の戦いと筒井家の失態

豊臣秀吉の死後、天下の覇権は徳川家康へと移りつつあった。慶長5年(1600年)、家康が会津の上杉景勝討伐の兵を挙げると、定次もそれに従い、東軍の一員として参陣した 14 。しかし、彼には養父・順慶が残した負の遺産が重くのしかかっていた。本能寺の変の際、順慶が明智光秀と秀吉のどちらに付くか態度を決めかねた故事は、「洞ヶ峠(ほらがとうげ)の日和見」として広く知られていた。このため、石田三成ら西軍方の武将たちは、定次のことを「洞ヶ峠の筒井の養子じゃ」と揶揄したと伝わる 14 。

この嘲笑は、定次に強烈な心理的圧迫を与えたに違いない。「裏切り者の養子」という汚名を雪ぐため、彼は家康に対して過剰なまでに忠誠を証明する必要に迫られていた。この強迫観念が、彼のその後の悲劇的な決断へと繋がっていく。

定次が関東へ出陣している最中、伊賀上野城で致命的な失態が起こる。留守を預かっていた定次の実兄・筒井玄蕃允が、西軍に与した新庄直頼・直定父子の軍勢に対し、戦わずして城を明け渡してしまったのである 4 。玄蕃は、無益な戦を避けるため、あるいは旧主である豊臣家への忠義からこの決断を下したともされるが 16 、結果として東軍に与した定次の立場を著しく危うくした。

上野城落城の報に接した定次は、家康の許可を得て急ぎ伊賀へ引き返し、在地の兵を集めて城を奪還 14 。関ヶ原の本戦にも駆けつけ、東軍の勝利に貢献した。しかし、戦いはそれで終わらなかった。戦後、定次は兄・玄蕃を呼び寄せると、城を明け渡した責任を問い、切腹を命じたのである 16 。

この冷徹な処断は、単なる責任追及に留まらない。それは、家康への絶対的な忠誠を証明し、一族に付着した「日和見」という汚点を自らの手で清算するための、悲壮なパフォーマンスであったと解釈できる。しかし、肉親にまで刃を向けたこの行為は、家臣や周囲に恐怖を与え、彼の求心力をさらに低下させたであろう。家康の目には、その忠誠心と同時に、家臣をまとめきれない不安定な人物という印象を、より強く刻み付けたのかもしれない。

第二章:改易 ― 「筒井騒動」の多角的分析

関ヶ原の戦いを乗り切った定次であったが、その安堵は長くは続かなかった。慶長13年(1608年)、彼の運命を決定づける事件、いわゆる「筒井騒動」が勃発する。

この騒動の表層的な原因は、筆頭家老となっていた寵臣・中坊秀祐による主君への直訴であった。秀祐は駿府の家康に対し、定次の悪政、酒色への耽溺、鹿狩りに熱中して政務を怠っていることなどを訴え出たのである 10 。この訴えが引き金となり、幕府は定次に改易を命じ、伊賀上野20万石は没収、伊賀上野藩は廃藩となった 6 。かつて島左近を追い出す原因となった寵臣その人の手によって、定次が破滅に追い込まれたという結末は、人を見る目がなかった彼の悲劇を象徴する、極めて皮肉なものであった。

しかし、この改易劇の真相は、定次個人の不行状という表層的な理由の奥深く、徳川家康による冷徹な政治戦略にあったと見るべきである。複数の状況証拠が、そのことを雄弁に物語っている。

第一に、伊賀国という土地の地政学的重要性である。伊賀は大坂に近接しており、来るべき豊臣家との決戦に備える上で、軍事的に極めて重要な拠点であった 4 。

第二に、定次自身の立場が幕府にとって危険視されていたことだ。彼はもともと豊臣恩顧の大名であり、関ヶ原後も大坂城の豊臣秀頼への年賀の挨拶を欠かさなかった 4 。この態度は、天下の情勢をうかがう「日和見」と見なされ、家康の不信を招いた 4 。

第三に、定次が熱心なキリシタン大名であったことも、幕府の警戒心を煽った可能性がある 12 。キリスト教の禁教へと舵を切りつつあった幕府にとって、その信仰は潜在的な不安定要素であった 16 。

そして第四に、最も決定的な証拠は、定次の後任人事である。伊賀に入封したのは、家康が絶大な信頼を寄せる譜代同様の大名であり、築城の名手としても名高い藤堂高虎であった 4 。

これらの事実を総合すると、定次の改易は、彼の不行状を口実とした、計画的な政治的粛清であった可能性が極めて高い。家康は、筒井家中の内紛という絶好の機会を捉え、大義名分を立てて定次を排除した。そして、対大坂の最前線となる伊賀に、最も信頼できる腹心・藤堂高虎を配置したのである。これは、大坂方を過度に刺激することなく、徳川方の支配を畿内へ確実に浸透させるという、家康の老獪な戦略の現れであった。定次の個人的な悲劇は、天下統一という巨大な歴史の歯車に、無慈悲にも噛み砕かれた結果だったのである。

第四部:悲劇の終焉と後世への影響

改易によって大名の地位を失った定次の人生は、静かに、しかし確実に悲劇的な終焉へと向かっていく。その最期は、徳川幕府の非情さと、時代の転換期における武将の儚さを物語っている。しかし、彼の生涯は単なる没落の物語ではなく、文化的な側面や後世への影響という点からも光を当てるべきである。

第一章:配流から自刃へ

慶長13年(1608年)に改易された定次は、嫡男の順定と共に陸奥国磐城平藩主・鳥居忠政のもとへ預けられることとなった 4 。大名としての栄華を失い、配流の身となった彼の心中は察するに余りある。

そして慶長20年(1615年)、彼の運命にとどめを刺す出来事が起こる。前年に勃発した大坂冬の陣において、定次が豊臣方へ内通していたという嫌疑がかけられたのである 10 。その証拠とされたのは、大坂城内から発見された一本の矢であった。その矢には、筒井家で使われていたものと同じ印が付いていたという 4 。

しかし、この嫌疑は明白な冤罪、あるいは幕府による意図的な口実であった可能性が極めて高い。改易によって大名家が取り潰されれば、その家臣団は四散し、武具などが市場に流出することはごく自然なことであった 4 。このような脆弱な証拠をもって、かつて20万石を領した大名を死に追いやったこと自体が、徳川幕府の強硬な意志を示している。大坂夏の陣という最終決戦を目前にして、幕府は旧豊臣恩顧であり、潜在的な不満分子と見なされかねない定次の存在を、些細な口実を用いてでも完全に抹殺する必要があったのだ。

幕府の決定は非情であった。同年3月5日、定次は幕命により、当時15歳であった嫡男・順定と共に自害を命じられた 1 。享年54。彼の遺骸は、筒井家と縁の深い奈良の伝香寺の住職が大安寺で火葬し、伝香寺に石塔を建立して弔ったと伝えられている 4 。父子ともに非業の死を遂げ、大名・筒井定次の生涯は、ここに完全に幕を閉じた。

第二章:人物像の再評価と子孫

「素行不良の暗君」というレッテルを貼られがちな定次だが、その人物像はより多面的に評価されるべきである。彼は伊賀上野の城下町を整備・発展させた優れた為政者であり、その善政は地元で長く記憶された 4 。また、武辺一辺倒の武将ではなく、茶道を嗜み、当代一流の文化人であった古田織部とも交流を持つなど、文化的な素養も備えていた 4 。さらに、彼の人生において特筆すべきは、その篤い信仰心である。文禄元年(1592年)に長崎で洗礼を受けた彼は、熱心なキリシタン大名であった 4 。宣教師ルイス・フロイスの記録によれば、秀吉によるキリスト教弾圧の風潮の中にあっても、定次は伊賀国にキリスト教を広めたいという意欲を語っていたという 4 。彼の改易や死の背景には、この信仰も少なからず影響していたであろう。

大名としての筒井家は、定次の死をもって事実上終焉を迎えた。彼の死後、従弟にあたる筒井定慶が大和郡山に1万石を与えられて家名を継いだが、大坂夏の陣で豊臣方に城を攻め落とされて戦死(あるいは自害)し、ここに大名としての筒井氏は完全に歴史から姿を消した 6 。

しかし、定次の血脈が完全に途絶えたわけではなかったとする伝承も残されている。彼には、共に自害した嫡男・順定のほかに、春俊(または春次)という名の次男がいたというのである 3 。この春俊は、筒井家改易の難を逃れて豊後国(現在の大分県)に落ち延び、そこで佐々木氏を名乗って農民となり、子孫を残したと伝えられている 31 。もしこの伝承が事実であれば、時代の荒波の中で大名家としては滅び去った筒井定次の血は、形を変えてひっそりと後世に受け継がれていったことになる。それは、彼の悲劇的な生涯に、一条の光を差す物語と言えるかもしれない。

終章:筒井定次が現代に問いかけるもの

筒井定次の生涯は、一言で言えば悲劇である。彼は、偉大な養父・筒井順慶が築き上げた巨大な組織と名声を継承した二代目としての、計り知れない重圧に苛まれた。彼は、譜代の重臣と新参の側近との深刻な対立を調停できず、自ら家臣団を崩壊させてしまうという、リーダーとして致命的な過ちを犯した。そして何よりも、豊臣から徳川へと天下の権力構造が地殻変動を起こす時代にあって、その抗いがたい奔流に飲み込まれていった。

彼の改易と死は、単なる個人の失敗談ではない。それは、徳川家康という卓越した政治家が、天下泰平の世を築くために行った、非情なまでの権力集中と体制構築の過程で必然的に生じた犠牲であった。定次の存在そのものが、新時代にとっては危険因子と見なされたのである。

しかし、彼を単なる「時代の敗北者」として片付けることはできない。伊賀上野の町づくりに見られる為政者としての手腕、古田織部と交わった文化人としての側面、そして弾圧下でも貫いたキリシタンとしての信仰心。これらは、彼が単なる凡庸な武将ではなかったことを示している。

筒井定次の生涯は、現代を生きる我々にも多くの問いを投げかける。巨大な組織や遺産を継承することの困難さ。新旧の勢力が対立する組織におけるマネジメントの重要性。そして、時代の大きな変化に対応できない個人や組織が辿る末路。彼の悲劇は、400年以上の時を超えて、リーダーシップと組織論、そして歴史の非情さという、普遍的なテーマを我々に突きつけているのである。

引用文献

- 筒井定次- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%AE%9A%E6%AC%A1

- 筒井定次- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%AE%9A%E6%AC%A1

- 【悲運の戦国大名 筒井氏の深い謎③】切腹した筒井氏の子孫は一体どこへ? - note https://note.com/mononofu_tsubaki/n/nd2683d2e02d8

- 筒井定次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%AE%9A%E6%AC%A1

- 歴史の目的をめぐって 筒井定次 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-18-tsutsui-sadatsugu.html

- 歴史年表 - 大和郡山市 https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/section/rekisi/src/nenpyo.html

- 1585年 – 86年 家康が秀吉に臣従 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1585/

- 和州中世高田歴史年表 https://www.city.yamatotakada.nara.jp/material/files/group/23/washu_nen.pdf

- 家康に警戒された筒井定次の戦略的な「曖昧」さ | 歴史人 https://www.rekishijin.com/39216/2

- 筒井氏の滅亡とその後とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%AD%92%E4%BA%95%E6%B0%8F%E3%81%AE%E6%BB%85%E4%BA%A1%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C

- 島左近(嶋左近)の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/37254/

- 筒井定次(つつい さだつぐ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%AE%9A%E6%AC%A1-1092350

- 筒井定次(つつい・さだつぐ) 1562~1615 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/TsutsuiSadatsugu.html

- 義父・筒井順慶の汚名を関ヶ原で注いだ筒井定次(東軍) - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22842

- 上野城の戦いとは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 筒井と藤堂氏 https://green.plwk.jp/tsutsui/tsutsui2/chap3/02-01tsutsuitodo.html

- 上野城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/ueno.j/ueno.j.html

- 改易 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E6%98%93

- 年表で見る「大坂の陣」 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/digest/osakanojin.html

- 筒井順慶(つつい じゅんけい) 拙者の履歴書 Vol.386~洞ヶ峠の奥の真実 - note https://note.com/digitaljokers/n/n6809a4e38e23

- 三つの天守閣 - 伊賀上野城 http://igaueno-castle.jp/?page_id=17

- 【江戸時代のお家騒動】筒井騒動 改易のウラには家康による深謀遠慮があった! - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2020/12/10/180000

- 筒井定次 寵愛した家臣に裏切られ…名将・島左近を失い、改易されたのは自業自得? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9HbWo5CTF7M

- 伊賀上野城 - 藤堂高虎 - 未来へのアクション - 日立ソリューションズ https://future.hitachi-solutions.co.jp/series/fea_shiro/05/

- 島左近(島左近と城一覧)/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/54/

- 島左近とお寺・神社 https://www.oshiete-oterasan.com/samurai/s-sakon.html

- 島左近(嶋左近)-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44328/

- 筒井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E6%B0%8F

- 筒井 順定 (つつい としさだ) https://tsutsuidouzoku.amebaownd.com/posts/8537179/

- 古田織部の役回りを推理する37 - 安倍安人 http://www.abe-anjin.com/ja/monohara12/index37.html

- 筒井 春俊(春次)について(2) - 筒井氏同族研究会 https://tsutsuidouzoku.amebaownd.com/posts/7582211/

- 筒井春俊(春次)について(1) | 筒井氏同族研究会 - Ameba Ownd https://tsutsuidouzoku.amebaownd.com/posts/7561885/