細川通政

細川通政は架空の人物。実在の通董の生涯を元に、長府細川家が系譜を権威付けるため創作。通董の子孫は長府藩家老として家名を存続。

細川通政の実像と虚像 — 伝承の成立と戦国期野州細川家の終焉

序論:細川通政という歴史上の謎

日本の戦国時代史において、その名を系図に留めながらも、実像が深い霧に包まれた人物は少なくない。本報告書の主題である「細川通政(ほそかわ みちまさ)」もまた、そうした謎多き人物の一人である。利用者より提示された情報によれば、彼は室町幕府の管領・細川高国の弟であり、細川氏の一門である野州(やしゅう)細川家の当主として備中(びっちゅう)国(現在の岡山県西部)の鴨山(かもやま)城主であった。しかし、出雲(いずも)の尼子(あまご)氏の圧迫を受けて本拠地を放棄し、伊予(いよ)国(現在の愛媛県)へ逃れ、再起を果たせぬままその地で没したと伝えられている。この概要は、江戸時代に編纂された系図などを通じて形成された、通説的な人物像である。

しかし、本報告書は、この通説を単に詳述するものではない。近年の戦国時代史研究、とりわけ歴史学者・馬部隆弘氏による実証的な研究の進展は、この細川通政という人物の実在性そのものに、根本的な疑問を投げかけている 1 。史料を丹念に読み解くことで、通政の存在を裏付ける同時代の確かな証拠が見出せないばかりか、その出自に関する伝承には決定的な年代的矛盾が潜んでいることが明らかになったのである。

したがって、本報告書の核心的課題は、「細川通政は実在したのか。もし実在しなかったとすれば、なぜ、そしてどのようにして、そのような人物の伝承が生まれ、語り継がれるに至ったのか」という、より高次の歴史的謎を解明することにある。この問いを探求するため、本報告書は以下の多角的なアプローチを採用する。第一に、通説として語られる「伝承上の通政像」を解剖し、その物語が持つ構造を明らかにする。第二に、最新の研究成果に基づき、伝承の矛盾点を指摘し、通政の実在性を学術的に検証する。第三に、通政という「虚像」の影に隠された、実在の武将「細川通董(みちただ)」の生涯を再構築し、両者の関係性を分析する。そして最後に、通政という伝承が創作され、受容されるに至った歴史的背景、すなわち戦国末期から江戸時代にかけての武家の「家」の存続戦略という観点から、この歴史の謎を総括する。

第一部:権勢の残照 — 細川野州家と備中支配の文脈

細川通政という人物、あるいはその伝承が生まれた歴史的「舞台」を理解するためには、まず彼が属したとされる細川野州家の権威と、その活動拠点であった備中支配の実態を把握する必要がある。野州家が如何なる家格と実力を有した一族であったかを知ることは、後の世にその系譜に連なろうとする動機を解明する上で不可欠な鍵となる。

第一章:管領家を支えた名門・野州細川家の系譜

細川氏は、清和源氏の名門・足利氏の支流であり、鎌倉時代に三河国細川郷(現在の愛知県岡崎市)に土着したことにその名を由来する 2 。南北朝時代以降、足利尊氏を支えて勢力を拡大し、室町幕府においては宗家である京兆(けいちょう)家が代々管領職を世襲する、幕政の中枢を担う筆頭格の守護大名であった 2 。

野州細川家は、この細川京兆家の有力な分家の一つである。管領・細川頼元(よりもと)の子である満元(みつもと)が京兆家を継いだ際、その弟の満国(みつくに)が分家したことに始まる 3 。満国の子・持春(もち하루)、孫・教春(のりはる)が二代にわたって下野守(しもつけのかみ)の官途名を名乗ったことから、下野国の雅称である「野州」を冠して「野州家」と呼ばれるようになった 3 。この家系は、単なる分家という位置に留まらず、京兆家を中心とする細川一門の同族連合体の中で重要な役割を果たし続けた 3 。

野州家の歴史において最大の栄光は、戦国時代初期に訪れる。野州家当主・細川政春(まさはる)の子として生まれた高国(たかくに)が、実子のいなかった管領・細川政元(まさもと)の三人の養子の一人となったのである 5 。政元が暗殺されたことに端を発する「永正の錯乱」と呼ばれる内紛を経て、高国は同じく養子であった阿波守護家出身の細川澄元(すみもと)との「両細川の乱」を戦い抜き、最終的に勝利を収めた 6 。彼は将軍・足利義稙(よしたね)を擁立して管領に就任し、一時は畿内における覇権を確立、幕府の実権を掌握した 6 。

この事実は、野州家が単なる地方の分家ではなく、室町幕府末期の中央政界の動向を左右する極めて重要な家系であったことを物語っている。管領・高国を輩出したという栄誉は、野州家の家格を決定的に高めた。後の時代、多くの武家が自らの家の由緒を権威付けるために系図の編纂や時には創作を行ったが、その際に高国との血縁関係は計り知れない価値を持つ「政治的資源」となった。後述する長府細川家が、自らの始祖を高国の弟(の養子)という位置に据えようとした背景には、この管領・高国の絶大な威光を借り、自家の正統性を補強しようとする強い動機があったと考えられる。それは単なる名誉の問題ではなく、藩内での序列や発言力を担保する実利的な意味合いを伴うものであった。

【表1】細川野州家 主要人物関係図(伝承と史実)

|

世代 |

人物名 |

続柄(実線=史実、破線=伝承) |

生没年・活動時期 |

主要な事績・役職 |

備考 |

|

父 |

細川 政春 |

|

1456-1518 |

野州家当主、備中守護 |

永正15年初頭に死去 1 |

|

長兄 |

細川 高国 |

政春の長男、京兆家養子 |

1484-1531 |

室町幕府管領、京兆家当主 |

永正の錯乱を経て畿内の覇者となる 6 |

|

次兄 |

細川 晴国 |

政春の次男 |

1516-? |

野州家当主 |

父・政春の死のわずか2年前に誕生 1 |

|

(三男) |

細川 通政 |

政春の三男? (--- 破線 ---) |

不明 |

備中鴨山城主 |

伝承上の人物 。晴国の弟とされるが、年代的に成立しない 1 |

|

|

細川 通董 |

野州家庶流 (伝承では晴国の子、または通政の養子) |

1535-1587 |

備中鴨山城主、毛利氏客将 |

史実の人物 。長府細川家の祖 1 |

第二章:備中支配の拠点・鴨山城と野州家の権益

野州細川家は、その成立当初から中央政界のみならず、地方にも重要な権益を有していた。それが、備中国浅口郡(あさくちぐん)と伊予国宇摩郡(うまぐん)の分郡守護職である 4 。これらの地域は瀬戸内海の海上交通の要衝に位置しており、これを押さえることは経済的・軍事的に大きな意味を持っていた。

備中における野州家の支配拠点となったのが、浅口郡に築かれた鴨山城であった 9 。伝承によれば、応永14年(1407年)に初代当主・細川満国がこの地を領有して以来、野州家による浅口郡経営の拠点とされてきた 10 。鴨山城は標高約168メートルの山に築かれた連郭式の山城で、眼下には古代に大型船舶の航行が可能であった水道(海)が広がり、沿岸部の要衝としての地理的優位性を持っていた 10 。ただし、歴代当主が常にこの城に在城していたわけではなく、多くは在京し、現地には城代などを派遣して統治を行っていた可能性が指摘されている 13 。

一方で、野州家の備中支配は盤石なものではなかった。備中一国の守護職は、細川満之を祖とする別の家系(備中守護家)が世襲していたが、その支配基盤は極めて脆弱であった 3 。守護代であった庄(しょう)氏をはじめとする在地国人勢力の力が強く、また京兆家も守護の権限を越えて直接介入を行うなど、備中の支配構造は常に複雑で不安定な状態にあった 10 。

この状況は、細川高国と澄元が争った「両細川の乱」によってさらに悪化する。中央の混乱は地方にも直接波及し、備中の国人たちも両派に分かれて争った。この長期にわたる内乱は、備中守護家および野州家の支配力を著しく疲弊させ、在地勢力の自立を促すとともに、外部勢力である尼子氏や、後に台頭する毛利氏が介入する絶好の機会を提供する土壌を形成したのである。

第二部:通政という「虚像」の解体

本報告書の核心は、細川通政の実在性に関する問題である。ここでは、まず伝承として語られてきた通政の生涯を概観し、次いで近年の研究によって明らかになった決定的矛盾を提示する。そして、通政という「虚像」がいかにして、実在の人物「細川通董」の事績を歪めて取り込む形で形成されたのかを論証する。

第三章:伝承の中の細川通政 — 系図上の生涯

江戸時代などに編纂された『長府細川系図』をはじめとする諸系図において、細川通政は一貫して野州細川家の正統な後継者として描かれている。それらの記述によれば、彼の父は野州家当主の細川政春、母は伊予の有力大名であった河野(こうの)氏の娘・通政(みちまさ)の娘とされる 1 。兄には、後に管領となる高国と、野州家を継いだ晴国(はるくに)がいたと記されている。

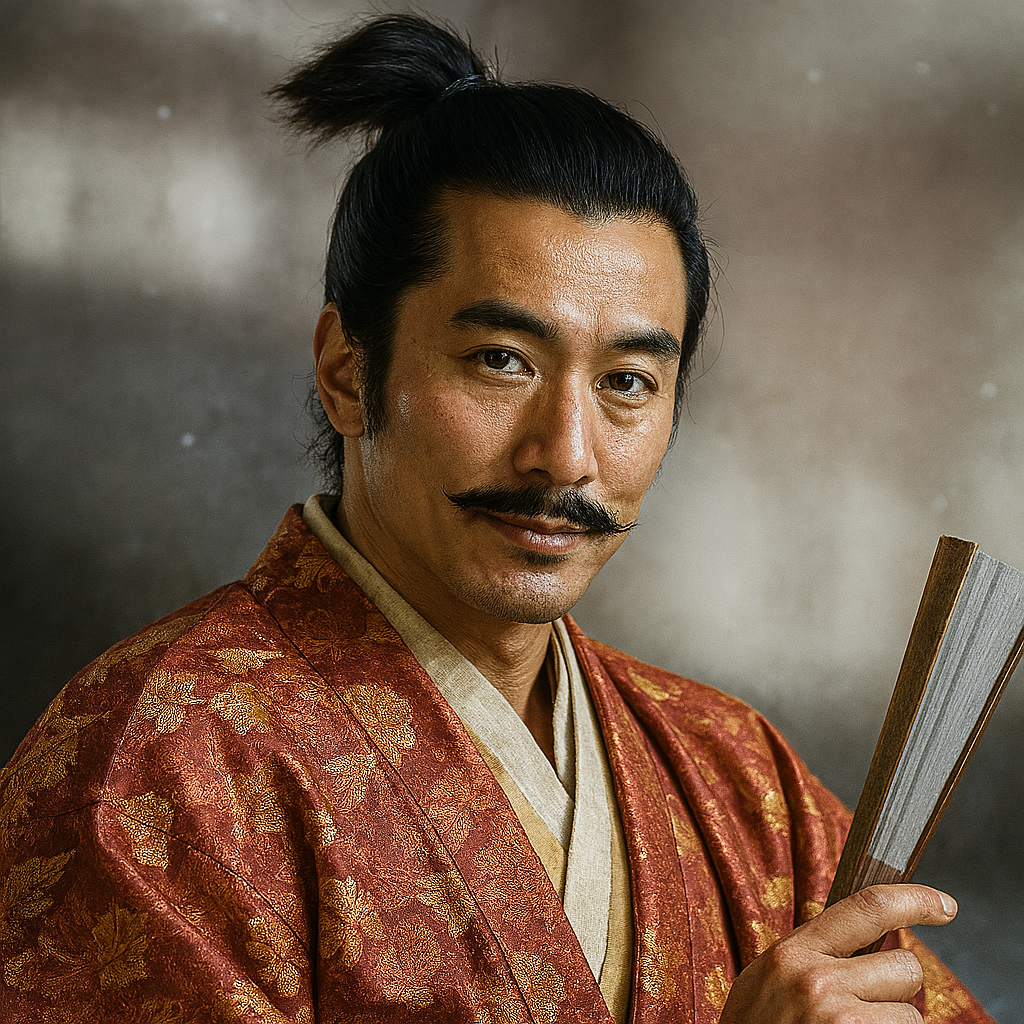

伝承として語られる彼の生涯は、悲劇的な貴公子の物語である。兄・晴国の跡を継いで野州家の家督を相続し、備中鴨山城主となる。しかし、天文年間(1532-1555年)、出雲から中国地方一帯に勢力を拡大していた尼子晴久(はるひさ)の軍勢が備中に侵攻する 15 。この強大な軍事力の前に、通政は抗しきれず、先祖伝来の地である備中を放棄せざるを得なくなる。彼は、かつて兄・高国が細川澄元に敗れて亡命した先である阿波や、母方の実家である河野氏を頼ったのか、伊予へと落ち延びた。そこで再起を図るも、志半ばで病に倒れ、備中の地に戻ることなく客死した、というのが物語の筋書きである。

一部の資料では、通政は「輝政(てるまさ)」という別名でも記されている 14 。この名は、室町幕府第13代将軍・足利義輝(よしてる)から「輝」の一字を賜った(偏諱)可能性を示唆するものであり、彼の家格の高さを象徴するものとして付加されたと考えられる。しかし、これもまた、彼の存在を権威付けるために後から加えられた潤色の一部である可能性が高い。この一連の物語は、名門の血を引く当主が時代の荒波に翻弄され、悲劇的な末路を辿るという、ある種の感傷的な説得力をもって後世に語り継がれてきたのである。

第四章:近年の研究が暴く矛盾 — 馬部隆弘氏の「架空人物説」

長らく信じられてきた細川通政の伝承は、近年の実証的研究によってその根幹から揺らいでいる。特に歴史学者・馬部隆弘氏が提示した「架空人物説」は、通政の存在を否定する上で決定的な論拠となっている 1 。その核心は、通政の出自に関する伝承が抱える、動かしがたい年代上の矛盾である。

その論証は、以下の三段階で構成される。

- 史料に基づき、通政の兄とされる細川晴国の誕生年が永正13年(1516年)であることが確定された 1 。

- 同じく史料から、彼らの父とされる細川政春は、晴国が生まれた翌年の永正14年(1517年)に病に倒れ、永正15年(1518年)の初頭には死去していることが確認されている 1 。

- 以上の二点から導き出される結論は明白である。父・政春には、次男・晴国が生まれた後、三男となるべき通政をもうけるための時間的・物理的な余裕が全く存在しない。

この年代の矛盾は、通政が政春の実子であり、高国や晴国の実弟であるという伝承の根幹を完全に覆すものである。したがって、馬部氏が結論付けるように、細川通政は「長府細川家が、自己が野州家の直系であることを示すために創作した架空の人物」である可能性が極めて高い 1 。

ここで問われるべきは、なぜ単なる家系図上の誤記ではなく、「創作」とまで断定できるのか、その動機である。その答えは、近世における武家の「家格」と「正統性」の追求にある。後述するように、実際に備中で活動し、長府細川家の祖となったのは、野州家の庶流出身であった細川通董である 8 。彼の子孫は、江戸時代を通じて長州藩の支藩である長府藩の筆頭家老という重職を世襲する家柄となった 17 。藩内での序列や権威を盤石なものとするためには、単なる庶流という出自よりも、管領・高国に直接連なる「本流」に近い、より輝かしい由緒が求められた。そこで、実在の人物である通董を、架空の人物である通政(高国の弟)の「養子」という形に位置づけることで 1 、系譜をいわば「浄化」し、その正統性を補強しようとしたのである。この一連の操作は、歴史が後世の政治的・社会的要請によっていかに「再編」されうるかを示す典型例であり、系図のような二次史料を扱う際の史料批判の重要性を我々に教えてくれる。

第五章:通政の「影」— 実在の武将・細川通董

細川通政が後世に創作された虚像であるならば、戦国末期の備中にあって、尼子氏や毛利氏といった大勢力と渡り合い、鴨山城を拠点とした細川氏の武将は一体誰だったのか。その歴史的実像こそが、細川通董(みちただ)である 8 。彼は野州細川家の庶流の出身で、初名は通頼(みちより)と名乗っていた 8 。通政の伝承は、この通董の生涯を素材としながら、都合の良いように反転・脚色して創り上げられたものと考えられる。両者の経歴を比較することで、その関係はより一層明確になる。

【表2】細川通政(伝承)と細川通董(史実)の経歴比較

|

比較項目 |

細川通政(伝承) |

細川通董(史実) |

|

出自 |

細川高国の実弟 1 |

細川野州家の庶流 8 |

|

活動拠点(始点) |

備中・鴨山城 |

伊予・川之江城 16 |

|

活動拠点(終点) |

伊予国 |

備中・鴨山城 13 |

|

備中への関与 |

尼子氏に追われ放棄 15 |

在地国人衆に大将として招聘され入国 13 |

|

外部勢力との関係 |

尼子氏と敵対 |

毛利氏に臣従(客将) 8 |

|

最期の地 |

伊予で客死 |

長門・赤間関で病没 19 |

|

歴史的根拠 |

後世の系図・伝承のみ |

同時代の古文書等で活動を確認可能 8 |

この比較表が示すように、通董の生涯は、通政の伝承とは多くの点で正反対である。最大の違いは、その活動のベクトルにある。通政が「備中から伊予へ」と落ち延びた悲劇の主人公として描かれるのに対し、通董は逆に「伊予から備中へ」と進出した現実的な武将であった。永禄2年(1559年)、彼は伊予の川之江城から、備中浅口郡の在地領主たちに大将として迎えられる形で備中の地に入った 13 。これは、尼子氏の勢力が後退し、代わって毛利氏が中国地方の覇権を確立しつつあった時期の出来事である。通董は、細川高国の養子であった細川氏綱(うじつな)を介して、この新興勢力である毛利氏に属し、その庇護の下で活動する客将となった 8 。彼は毛利氏の支援を背景に、青佐山城、竜王山城を経て、天正3年(1575年)に鴨山城に入城し、浅口郡一帯の支配を確立したのである 13 。

彼の最期もまた、伝承とは異なる。天正15年(1587年)、豊臣秀吉による九州征伐の際には、毛利軍の一員として従軍し、その帰途、長門国赤間関(現在の下関市)で病没した 12 。「伊予で客死」したとされる通政の物語とは、最期の地も状況も全く一致しない。

なぜ、通董の「伊予から備中へ」という史実が、通政の「備中から伊予へ」という物語に反転させられたのか。ここにも、家の歴史をより「美しく」見せようとする意図的な脚色が窺える。史実の通り「伊予の庶流が、外部勢力(毛利氏)の手引きで備中に入った」のでは、家の正統性や自立性が弱く見えてしまう。それに対し、「備中の正統な当主が、不当な侵略者(尼子氏)に追われたが、その血筋は養子(通董)によって受け継がれ、失地を回復した」という物語に仕立て上げれば、悲劇的ではあるが「本来の持ち主」としての権利を主張する強力なナラティブ(物語)となる。通董の備中入りを、単なる移住ではなく「失地回復」の物語へと昇華させるために、まず前提として「失地」の物語、すなわち通政の悲劇的な逃亡譚を創作する必要があったのである。

第三部:家の存続 — 野州細川家の終焉と長府藩家老への道

細川通政という虚像が創作され、細川通董の事績が歪められるに至った背景には、戦国時代の激しい動乱の中で名門・野州細川家が事実上解体し、その子孫が新たな秩序の中で「家」を存続させるために繰り広げた、必死の生き残り戦略があった。

第六章:戦国動乱と野州細川家の没落

野州細川家の権威の源泉であった細川高国は、長きにわたる抗争の末、享禄4年(1531年)に宿敵・細川晴元(澄元の子)と三好元長(みよしもとなが)の連合軍に敗れ、自刃に追い込まれた(大物崩れ) 6 。この中央政界における京兆家の敗北は、その出身母体である野州家の権威をも根底から揺るがすものであった。

中央からの強力な後ろ盾を失った備中における細川氏の支配力は、急速に衰退していく。高国の死後、備中では尼子晴久の勢力が伸張し、現地の国人衆を次々と支配下に収めていった 15 。さらに、備中西部からは三村(みむら)氏が台頭し、やがては中国地方全域を席巻する毛利氏の勢力圏に完全に飲み込まれてしまう。この過程で、かつて野州家が有していた備中浅口郡における分郡守護としての権益は完全に失われ、名門・野州細川家による備中支配は事実上の終焉を迎えた。

本報告書で見てきた細川通董の活動は、この「終焉後」の時代、すなわち野州家がかつての権威を失い、毛利氏という新たな覇者の下で再編されていく秩序の中で、一族の生き残りを図るものであった。彼はもはや独立した守護大名ではなく、巨大勢力に仕える一武将として、新たな道を模索せざるを得なかったのである。

第七章:長府藩家老・細川家という「再生」

野州細川家の血筋は、細川通董とその子孫によって、新たな形で存続していくこととなる。通董の子・細川元通(もとみち)は、父の跡を継いで毛利氏に仕え、その武将として活躍した。特筆すべきは、元通が毛利元就の四男で、毛利輝元の叔父にあたる穂井田元清(ほいだ もときよ)の娘を妻に迎えたことである 17 。これにより、細川家は単なる客将から、毛利一門と姻戚関係で結ばれた、より緊密な家臣へとその地位を高めた。

決定的な転機は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いである。西軍の総大将として敗れた毛利氏は、中国地方の大半を失い、防長二国(現在の山口県)に大減封された。これにより、元通も備中の所領を失ったが、彼の義理の弟(妻の兄弟)にあたる毛利秀元(ひでもと)が長州藩の支藩として長府藩を立藩すると、その招きに応じて長府に移住し、家臣となった 17 。

以後、元通の子孫は代々長府藩の筆頭家老職を世襲し、「細川宮内家」と称される名門として明治維新に至るまで家名を保った 17 。ここで、第二部で論じた系譜創作の動機が再び重要となる。江戸時代の厳格な身分社会において、藩の筆頭家老という最高の地位を維持するためには、個人の能力や武功だけでなく、その「家格」が決定的に重要であった。庶流出身の通董を始祖とするだけでは、他の重臣たちに対する権威付けとして十分ではなかった。そこで、室町幕府の管領を輩出した名門・野州細川家の、しかも高国の実弟とされる通政(架空)の養子として通董を位置づけることで、自らの家系をより輝かしいものに見せ、藩内における不動の地位を正当化しようとする強い動機が働いたのである 1 。細川通政という虚像の創作は、まさにこの家の「再生」と密接に結びついた、戦略的な歴史構築であったと言える。

結論:歴史記述における「実像」と「創作」の狭間で

本報告書における詳細な調査と分析の結果、日本の戦国時代史にその名を留める「細川通政」という人物は、同時代史料による裏付けを欠き、またその出自に関する伝承には決定的な年代的矛盾が存在することから、後世、特に江戸時代に長府細川家によって、自家の系譜を権威付ける目的で創作された架空の人物である可能性が極めて高いと結論付けられる。

通説で語られる彼の生涯、すなわち「備中鴨山城主として尼子氏に追われ、伊予で客死した」という悲劇的な物語は、史実とは正反対の経歴を辿った実在の武将・細川通董の生涯を素材としながら、意図的に反転・脚色することで構築されている。通政の「虚像」は、通董の「実像」の影であり、両者は表裏一体の関係にある。この創作の過程は、戦国時代の動乱の中で権威を失墜させた名門・野州細川家が、近世の新たな身分秩序の中で長府藩家老家として「再生」していく歴史そのものを象徴的に物語っている。

細川通政の事例は、単なる一武家の系図上の問題に留まらない、より普遍的な示唆を我々に与えてくれる。それは、戦国から近世へと移行する激動の時代を生きた武家が、「家」を存続させるという至上命題のために、自らの歴史や記憶、すなわち系譜をいかに戦略的に再構築していったかを示す、貴重なケーススタディである。歴史とは、単なる過去の事実の客観的な記録ではなく、常にその時代を生きる人々の要請によって解釈され、時には「創作」されるダイナミックな営みである。細川通政という一人の武将をめぐる謎は、その歴史記述の本質を我々に深く問いかけているのである。

引用文献

- 細川通政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%80%9A%E6%94%BF

- 「細川政元の群像」細川政元の出自。 川村一彦 | 歴史の回想のブログ川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202404200001/

- 細川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 野州家とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E9%87%8E%E5%B7%9E%E5%AE%B6

- 「両細川の乱(1509年~)」細川京兆家の家督・将軍の座をめぐる対立が絡み合った戦乱 https://sengoku-his.com/175

- 細川高国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%AB%98%E5%9B%BD

- 管領細川家とその一族 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/kanrei-hosokawa

- 細川通董 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%80%9A%E8%91%A3

- 鴨山城の見所と写真・100人城主の評価(岡山県浅口市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/565/

- 鴨山城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B4%A8%E5%B1%B1%E5%9F%8E

- 細川勝久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%8B%9D%E4%B9%85

- 備中 鴨山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bicchu/kamoyama-jyo/

- 鴨山城/鴨方藩陣屋跡 https://geo.d51498.com/qbpbd900/kamogatajo.html

- 鴨山城/鴨方藩陣屋跡 - 岡山県の文化財 https://sirohoumon.secret.jp/kamogatajo.html

- 細川氏と備中の関わりとは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%B0%8F%E3%81%A8%E5%82%99%E4%B8%AD%E3%81%AE%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8A

- 鴨山城(岡山県浅口市鴨方町鴨方) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2013/01/blog-post_22.html

- 長府細川家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%BA%9C%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%AE%B6

- 高梁川流域連盟 大浦神社競馬神事|Takahashi River Basin League https://takahashiryuiki.com/feature/%E9%AB%98%E6%A2%81%E5%B7%9D%E6%B5%81%E5%9F%9F%E3%81%AE%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E3%81%A8%E8%8A%B8%E8%83%BD/%E6%B5%85%E5%8F%A3%E5%B8%82/%E5%A4%A7%E6%B5%A6%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E7%AB%B6%E9%A6%AC%E7%A5%9E%E4%BA%8B/

- 高梁川流域連盟 細川通董墓所|Takahashi River Basin League https://takahashiryuiki.com/feature/%E9%AB%98%E6%A2%81%E5%B7%9D%E6%B5%81%E5%9F%9F%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%EF%BC%88%E5%8F%B2%E8%B7%A1%EF%BC%89/%E6%B5%85%E5%8F%A3%E5%B8%82/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%80%9A%E8%91%A3%E5%A2%93%E6%89%80/

- 細川通董(ほそかわみちただ)公墓所 | 長川寺 【公式サイト】は岡山県浅口市鴨方にある曹洞宗のお寺です。 https://chosen-ji.com/?page_id=173

- 今昔空間 ――時を越えたぬくもりがある - かもがた町家公園 https://www.kcv.ne.jp/~machiya/syuhen.html

- 特別展おすすめ資料(3)(ブログ) SHIMOHAKU Web Site - 下関市立歴史博物館 https://www.shimohaku.jp/blog241020091636.html