足利持氏

第四代鎌倉公方足利持氏は、室町幕府と対立し関東の独立を志向。上杉禅秀の乱を鎮圧するも将軍義教と確執を深め、永享の乱で敗死。その死は関東戦国時代の幕開けとなった。

鎌倉府の落日―第四代鎌倉公方・足利持氏の生涯と時代

序章:鎌倉府と足利持氏―「もう一つの幕府」の長として

室町時代中期の関東に、中央の室町幕府と対峙し、ついにはその生涯をもって鎌倉府の歴史に終止符を打った人物がいる。第四代鎌倉公方、足利持氏(あしかがもちうじ)である。彼の生涯は、単に幕府への反逆者という一面的な評価では語り尽くせない。持氏の悲劇は、彼個人の資質のみならず、室町幕府がその成立期から抱えていた、京都の将軍権力と関東の統治機関との間の構造的矛盾が、一人の人物の上に凝縮され、爆発した結果であった 1 。本報告書は、足利持氏の生涯を徹底的に追跡し、彼が生きた時代の政治力学、社会情勢、そして彼を破滅へと導いた要因を多角的に分析することで、その歴史的実像に迫ることを目的とする。

室町幕府初代将軍・足利尊氏は、かつての武家政権の中心地であり、依然として有力な武士団が割拠する関東地方を統治するため、京都から遠く離れた鎌倉に自らの出先機関として「鎌倉府」を設置した 1 。その長官には、尊氏の四男・足利基氏が就任し、以降その子孫が「鎌倉公方」として世襲することになる 1 。鎌倉府の管轄範囲は、相模、武蔵、上総、下総、安房、常陸、上野、下野の関東八州に伊豆、甲斐を加えた10ヶ国に及び、後には陸奥・出羽両国もその影響下に置く広大なものであった 4 。

鎌倉府の組織は、公方を頂点とし、その補佐役として関東管領が置かれるという、京都の室町幕府を模した構造を有していた 3 。しかし、その実態は単なる地方行政機関に留まらなかった。鎌倉府は、管轄内における独自の軍事指揮権、裁判権、所領の安堵や没収を行う恩賞給与権といった強大な権限を認められており、さながら「もう一つの幕府」とも言うべき様相を呈していたのである 3 。

この鎌倉府の長たる鎌倉公方は、将軍の代理という位置づけでありながら 6 、武家の故地・鎌倉にあって「鎌倉殿」あるいは「鎌倉御所」と尊称され、関東の武士たちにとっては京都の将軍よりも遥かに身近で、直接的な主君としての権威を放っていた 6 。ここに、室町幕府の統治システムが内包する根本的な矛盾が存在した。中央集権化を目指し、全国支配を志向する京都の将軍権力と、関東における独自の支配体制を維持・強化しようとする鎌倉公方の利害は、本質的に対立せざるを得ない運命にあった。鎌倉府の設立そのものが、将来の深刻な対立の火種を孕んでいたのである。足利持氏の生涯は、この足利尊氏の時代から続く政治的矛盾が、彼の代に至ってついに破綻を迎えた、必然的な悲劇の物語であったと言えるだろう。

第一章:持氏の出自と鎌倉公方の継承

足利持氏は、応永5年(1398年)、第三代鎌倉公方・足利満兼の嫡男として生を受けた 2 。父・満兼もまた、幕府に対して強い対抗意識を抱き、奥州へ兵を進めるなど独立志向の強い人物であり、持氏もまたその気風を色濃く受け継いで成長したと考えられる 1 。持氏の生母については、一色氏の娘とする説 12 や、簗田氏の娘とする説 13 など複数の記録が存在するが、確たるものはない。

持氏の運命が大きく動き出すのは、応永16年(1409年)のことである。父・満兼が32歳の若さで急逝したことにより、持氏は幼名の幸王丸のまま、わずか12歳(数え年、以下同)で第四代鎌倉公方の家督を継承した 1 。翌応永17年(1410年)、持氏は元服し、当時の室町幕府第四代将軍・足利義持から偏諱(名前の一字)を賜り、「持氏」と名乗ることとなった 2 。

しかし、若き公方を待ち受けていた関東の政治情勢は、決して平穏ではなかった。家督継承に際しては、持氏の叔父にあたる足利満隆らが公方の地位を虎視眈々と狙うなど、鎌倉足利氏一門の内部にすら不安定な火種を抱えていた 15 。当初、持氏は関東管領であった犬懸上杉家の上杉氏憲(後の禅秀)の補佐を受けて政治を執り行ったが、成長して自己の意思を強く主張するようになると、両者の関係は次第に険悪なものとなっていく 1 。

持氏の生涯と、彼を取り巻く関東および京都の情勢を理解するため、以下の年表を提示する。

表1:足利持氏の生涯と関連事項年表

|

西暦/和暦 |

足利持氏の年齢と関東での出来事 |

京都(幕府)及び日本の主要な出来事 |

|

1398年(応永5年) |

1歳。第3代鎌倉公方・足利満兼の嫡男として誕生 2 。 |

第3代将軍・足利義満が将軍職を子の義持に譲る。 |

|

1409年(応永16年) |

12歳。父・満兼の死去に伴い、第4代鎌倉公方に就任 2 。 |

|

|

1416年(応永23年) |

19歳。関東管領・上杉禅秀が反乱(上杉禅秀の乱) 1 。 |

|

|

1417年(応永24年) |

20歳。幕府の支援を得て乱を鎮圧し、鎌倉に復帰 1 。 |

|

|

1428年(正長元年) |

31歳。 |

第4代将軍・足利義持が死去。籤引きにより義教が第6代将軍に就任 1 。 |

|

1429年(永享元年) |

32歳。幕府の改元に従わず、「正長」の元号を使用し続ける 2 。 |

|

|

1438年(永享10年) |

41歳。嫡男・義久の元服を機に関東管領・上杉憲実と決裂。永享の乱が勃発 1 。 |

|

|

1439年(永享11年) |

42歳。幕府軍に敗れ、鎌倉の永安寺にて自害。鎌倉府は一時断絶 2 。 |

|

|

1441年(嘉吉元年) |

(死後) |

将軍・足利義教が赤松満祐に暗殺される(嘉吉の変)。 |

この年表が示すように、持氏の生涯は、京都における将軍の交代や幕府の政策と密接に連動しながら、対立と破局への道を突き進んでいったのである。

第二章:青年公方の試練―上杉禅秀の乱

持氏が19歳となった応永23年(1416年)、彼の治世を揺るがす最初にして最大級の試練が訪れる。前関東管領・上杉禅秀(氏憲)が引き起こした「上杉禅秀の乱」である。この反乱は、単一の原因によるものではなく、複数の対立構造が複雑に絡み合った末に勃発した。

第一に、青年公方として意気軒昂な持氏と、宿老として彼の政策に影響力を行使しようとする禅秀との、個人的な確執があった 15 。その直接的な引き金となったのは、応永22年(1415年)、禅秀の家臣であった越幡六郎という武士の所領を、持氏が些細な理由で没収した事件であった。禅秀が家臣のために取りなしを求めたが、持氏はこれを自らへの干渉と見なして頑として拒絶。憤慨した禅秀は関東管領の職を辞任するに至った 18 。

第二に、関東管領職を巡る上杉一族内部の深刻な権力闘争が存在した。当時の関東管領上杉氏は、犬懸家と山内家の二大派閥に分かれて長年対立していた 19 。持氏は、辞職した犬懸家の禅秀の後任として、対立する山内家の上杉憲基を任命した 18 。これは禅秀の怒りを決定的なものにし、彼に武力蜂起を決意させた。

そして第三に、この関東の動乱が、京都の中央政争と密接に連動していた点が見逃せない。当時の将軍・足利義持の弟でありながら、兄との政争に敗れ将軍の座に就けなかった足利義嗣が、不満を募らせる禅秀に密使を送り、幕府と鎌倉府の双方を打倒すべく、連携しての挙兵を促していたのである 16 。関東の騒乱が、常に中央の政治力学と結びついていたことを示す好例と言えよう。

応永23年(1416年)10月、禅秀は持氏の叔父・足利満隆や、その養子で持氏の弟でもある持仲らと結託し、鎌倉で電撃的に挙兵した。酒宴の最中などで完全に不意を突かれた持氏は、なすすべもなく鎌倉を追われ、関東管領の上杉憲基と共に小田原へと敗走する 1 。禅秀は一時的に鎌倉を制圧し、満隆を新たな鎌倉公方として擁立することに成功した 2 。

しかし、このクーデター政権は短命に終わる。京都の幕府が、持氏支持の姿勢を明確にし、駿河守護の今川範政や越後守護の上杉房方といった周辺の大名に禅秀討伐の御教書(命令書)を発したことで、形勢は一気に逆転した 2 。幕府軍の支援を受けた持氏方は反撃に転じ、翌応永24年(1417年)には禅秀と満隆を自害に追い込み、乱は鎮圧された 1 。

表面的には、持氏は幕府の介入によって九死に一生を得て、公方の座を回復した。しかし、この事件が彼の心に刻んだ影響は、計り知れないほど深刻であった。彼の視点から見れば、この一件は「幕府の権威と軍事力なくしては、自らの足元である関東すら統治できない」という、鎌倉公方としてのプライドを根底から覆す屈辱的な事実を突きつけられたに等しかった。この経験は、彼の幕府に対する潜在的な不信感と対抗心を決定的なものにした。

その後の持氏の行動は、この屈辱を払拭し、自らの権威を再確立するための過剰な反応となって現れる。彼は応永24年から約6年もの歳月を費やし、禅秀方に与した関東の諸侯、特に幕府と繋がりが深いと見なされた常陸の佐竹氏や小栗氏などに対し、執拗かつ徹底的な討伐を敢行した 23 。これは単なる戦後処理の範疇を超えていた。自らの権威に逆らう者を決して許さないという姿勢を内外に示し、関東から幕府の影響力を一掃しようとする「恐怖政治」の始まりであった。しかし、この過剰な報復は、関東の武士たちの心を親持氏派と反持氏派に深く分断し、結果的に彼の政治的基盤を著しく蝕んでいく。彼は上杉禅秀の乱という危機を乗り越えた代償として、自らを破滅へと導く孤立の道を、自らの手で切り拓いてしまったのである。

第三章:将軍義教との確執―永享の乱への道

上杉禅秀の乱を乗り越えた持氏であったが、彼の前にはさらに強大で、そして執念深い敵対者が現れる。室町幕府第六代将軍・足利義教である。両者の対立は、鎌倉府と室町幕府の構造的矛盾を背景としながらも、互いの性格的な激しさも相まって、破局的な結末へと突き進んでいく。

その発端は、正長元年(1428年)の将軍継承問題であった。第四代将軍・足利義持が後継者を指名しないまま急逝したため、幕府の宿老たちは後継者を籤引きで決めるという前代未聞の策をとった 1 。石清水八幡宮で行われたこの神聖な籤引きの結果、義持の弟で、仏門に入り天台座主の地位にあった義円が選ばれ、還俗して足利義教として将軍職に就いた 2 。

この結果に、持氏は激しい憤りを覚えた。彼は亡き義持の猶子(ゆうし、血縁関係のない形式的な養子)という立場にあったことから、自らが次期将軍に最も近い存在であると信じて疑わなかったのである 2 。持氏は、籤引きで選ばれた義教を公然と「還俗将軍」と揶揄し、その将軍就任を祝う賀使を鎌倉から送ることすらしなかった 2 。これは、新たな将軍の権威に対する明確な侮辱であり、挑戦であった。

これ以降、持氏の幕府への反抗は、より公然かつ挑発的なものとなっていく。

- 改元問題 : 翌正長2年(1429年)、幕府が元号を「永享」と改めた際、持氏はこれを断固として認めず、鎌倉府の公式文書において私的に「正長」の元号を使い続けた 2 。暦の制定と公布は、為政者の最も重要な権威の象徴であり、これを無視する行為は、幕府の統治権そのものを否定するに等しいものであった。

- 寺社人事への介入 : 鎌倉五山をはじめとする関東の主要寺社の住職任命権は、本来幕府が有していたが、持氏はこれを無視して独断で人事を行った 27 。これは幕府の権限に対する直接的な侵害であった。

- 呪詛願文の奉納 : 永享6年(1434年)、持氏は鎌倉の鶴岡八幡宮に、自らの血を混ぜて書いたとされる願文を奉納した。その文面には「怨敵調伏」の祈願が記されており、この「怨敵」が将軍・義教を指すことは、衆目の一致するところであった 29 。これは、武力衝突をも辞さないという彼の決意の表れと見なされた。

こうした持氏の過激な行動は、彼の補佐役である関東管領・上杉憲実との間に、修復不可能な亀裂を生じさせた。憲実は越後守護・上杉房方の子で、応永26年(1419年)に若くして関東管領に就任して以来、一貫して幕府との協調路線を重視し、主君である持氏の暴走を幾度となく諫めてきた 2 。しかし、独裁色を強める持氏は、こうした憲実の忠言を疎んじ、むしろ幕府への内通と疑うようになっていく 1 。彼は憲実を遠ざけ、一色直兼をはじめとする自らの側近のみを重用し、鎌倉府の意思決定を壟断した 17 。

鎌倉府という統治システムは、本来、公方と管領の二頭体制によって権力の均衡を保ち、管領が公方の行き過ぎを抑制し、幕府との調整役を担うことで機能する「安全装置」が組み込まれていた 1 。憲実はこの役割を忠実に果たそうとしたが、持氏はその存在自体を自らの絶対的権威への挑戦と見なした。持氏にとって、憲実はもはや忠臣ではなく、排除すべき政敵となっていたのである。

両者の対立が決定的に破綻を迎えたのは、永享10年(1438年)の持氏の嫡男・賢王丸の元服式であった。当時、鎌倉公方の子が元服する際には、臣従の証として将軍の名から一字を拝領するのが慣例となっていた 15 。しかし持氏は、この長年の慣例を破り、あろうことか将軍家代々の通字である「義」の字を用いて、賢王丸に「義久」と名乗らせたのである 15 。これは、自らの家格が将軍家と同等であると公然と宣言するに等しい行為であり、将軍義教の権威に対する究極の挑戦であった。

この暴挙に、上杉憲実は元服の儀式への出席を拒否することで抗議の意思を示した。これに激怒した持氏は、憲実討伐の意を固める。自らの身に危険が迫っていることを察知した憲実は、もはや持氏を止めることは不可能と悟り、永享10年8月、鎌倉を脱出して自らの分国である上野国の平井城へと出奔した 2 。鎌倉府の「最後の安全装置」であった憲実の離脱は、この統治システムそのものが内部から崩壊したことを象徴する出来事であり、破局への最終的な引き金を引くことになった。

第四章:永享の乱―鎌倉府の崩壊

上杉憲実の出奔は、足利持氏と将軍・足利義教の長年にわたる対立に、ついに火をつけた。永享10年(1438年)、関東の地を舞台に、鎌倉府の存亡を賭けた「永享の乱」が勃発する。

持氏は、平井城に逃れた憲実を反逆者と断じ、ただちに追討軍を編成。腹心の一色直兼らを大将として派遣するとともに、自らも大軍を率いて鎌倉を出陣し、武蔵国府中の高安寺に本陣を構えた 17 。一方、憲実は幕府に救援を要請。この報を待ち構えていたかのように、将軍・義教は即座に持氏討伐を決定し、迅速かつ周到な包囲網を築き上げていく。

義教の戦略は、単なる軍事行動に留まらなかった。彼はまず、駿河守護・今川範忠、信濃守護・小笠原政康といった鎌倉府に隣接する大名たちに、憲実を救援し持氏を討つよう命じた 17 。さらに、持氏の叔父であり、陸奥国に拠点を置く篠川公方・足利満直にも出兵を命じ、持氏の足元である関東足利一門を内部から切り崩した 17 。

そして、義教が放った決定打は、朝廷への働きかけであった。彼は後花園天皇から、持氏を「朝敵」と認定する治罰綸旨(じばつのりんじ)と、天皇の軍であることを示す錦の御旗を獲得したのである 17 。これは、足利義満の時代以来のことであり、持氏討伐を幕府の私戦から、国家の公戦へと昇華させる極めて強力な政治的手段であった。

この「朝敵」という汚名は、持氏にとって致命的であった。関東の武士たちは、関東の主である持氏に従うか、それとも天皇に弓を引く朝敵となるかの、究極の二者択一を迫られた。上杉禅秀の乱後の持氏の強権的な統治に不満を抱いていた者も多く、彼らは雪崩を打って幕府・上杉方へと靡いていった 15 。持氏の敗因は、純粋な軍事力の差以上に、この「正統性」を巡る政治的・象徴的な戦いにおける完敗にあった。彼は、関東という限定された地域における自らの権威を絶対視するあまり、当時の武家社会において依然として絶大な力を持っていた、天皇と将軍が与える公的な権威の重さを見誤ったのである。義教の巧みな政治戦略の前に、持氏は戦場で刃を交える前から、すでに敗北していたと言っても過言ではなかった。

表2:永享の乱 主要関係者と勢力図

|

足利持氏方 |

幕府・上杉憲実方 |

|

総大将 |

総大将 |

|

足利持氏(第4代鎌倉公方) |

足利義教(室町幕府第6代将軍) |

|

主要武将・勢力 |

主要武将・勢力 |

|

一色直兼(持氏側近) |

上杉憲実(関東管領) |

|

上杉憲直(上杉氏庶流) |

今川範忠(駿河守護) |

|

結城氏朝(下総) |

小笠原政康(信濃守護) |

|

千葉氏(一部) |

篠川公方 足利満直(持氏叔父) |

|

那須資重(下野) |

千葉胤直(下総) |

|

小山氏(一部) |

小山持政(下野) |

|

里見家基(安房) |

三浦時高(相模) |

|

武田信長(甲斐) |

武田信重(甲斐) |

|

|

上杉持房・教朝(上杉禅秀の子) |

戦いは、幕府方の一方的な優勢のうちに進んだ。各地で持氏方の武将は敗北を重ね、持氏軍は総崩れとなった。敗北を悟った持氏は鎌倉へと退却し、金沢の称名寺で剃髪して出家し、幕府への恭順の意を示した 11 。その後、身柄は永安寺へと移され、幽閉された 17 。

主君の降伏を受け、上杉憲実は持氏の助命と、嫡男・義久の鎌倉公方就任を幕府に必死に嘆願した。しかし、義教の決意は固かった。彼は一切の嘆願を退け、あろうことか憲実自身に持氏を討つよう厳命を下した 2 。

永享11年(1439年)2月10日、主君を救えなかった憲実は、断腸の思いで自らの軍勢に永安寺を包囲させた。万策尽きたことを悟った足利持氏は、寺中で自害して果てた。享年42 2 。その報を受け、嫡男の義久もまた鎌倉の報国寺で自らの命を絶った 4 。こうして、足利基氏の初代就任から約90年にわたって続いた鎌倉府は、その四代目の主の死とともに、事実上の滅亡を迎えたのである。

第五章:持氏の死後―結城合戦と関東の戦国時代

足利持氏の死は、関東に平和をもたらさなかった。むしろ、それはさらなる混乱と、より長く深刻な戦乱の序章に過ぎなかった。

永享の乱の終結からわずか1年後の永享12年(1440年)、乱の残響とも言うべき「結城合戦」が勃発する。持氏の死後も、関東における反上杉・反幕府の気運は根強く燻っており、その中心となったのが下総国の有力豪族・結城氏朝であった 17 。氏朝は、永享の乱を生き延びていた持氏の二人の遺児、春王丸と安王丸を自らの居城である結城城に迎え入れ、彼らを新たな鎌倉公方として擁立し、公然と幕府に反旗を翻したのである 4 。

これに対し、幕府は再び上杉氏を中心とする大軍を派遣。約1年にわたる壮絶な籠城戦の末、嘉吉元年(1441年)4月、結城城はついに落城する。結城氏朝とその一族は城中で自害し、捕らえられた春王丸と安王丸も、京都への護送途上の美濃国垂井にて、幕府の命により斬殺された 4 。

持氏の血筋を根絶やしにし、関東を完全に幕府の支配下に置こうとした将軍・足利義教であったが、その強権政治は思わぬ形で終焉を迎える。結城合戦終結のわずか2ヶ月後、義教自身が播磨守護・赤松満祐によって暗殺される「嘉吉の変」が勃発したのである 38 。

独裁者であった将軍の死により、幕府の関東に対する強硬姿勢は一気に軟化した。幕府は、公方不在のままでは関東の統治が困難であることを悟り、皮肉にも、地域の安定化のために再び鎌倉府を復活させる方針へと転換する 35 。そして、新たな鎌倉公方として白羽の矢が立てられたのが、持氏の唯一生き残っていた末子、永寿王丸(後の足利成氏)であった 38 。文安4年(1447年)、信濃に潜んでいた成氏は鎌倉に迎え入れられ、第五代鎌倉公方として鎌倉府は再興された 41 。

しかし、この鎌倉府の再興は、根本的な問題解決にはならなかった。むしろ、それは矛盾の再生産でしかなかった。新公方となった足利成氏は、父・持氏を死に追いやり、二人の兄を殺害した幕府と上杉氏に対して、骨髄に徹するほどの深い恨みを抱いていた 38 。一方、新たな関東管領には、永享の乱後に隠棲した上杉憲実の子・憲忠が就任した。彼は父の路線を継承し、幕府との協調を重んじる人物であった。この「父の仇の子」との共存統治は、初めから破綻する運命にあった 38 。

両者の対立はすぐに再燃し、宝徳2年(1450年)には江の島で武力衝突が発生する(江の島合戦) 35 。そして享徳3年(1454年)、ついに成氏は鎌倉の自邸に上杉憲忠を呼び出し、謀殺するという凶行に及んだ 38 。

この事件が引き金となり、関東地方全域を巻き込む約30年にもわたる大内乱「享徳の乱」が勃発する。これは、京都で応仁の乱が始まるよりも10年以上も前のことであった。足利持氏の最大の遺産とは、皮肉にも、彼の幕府への徹底抗戦とその悲劇的な結末が、関東地方を日本の他のどの地域よりも早く、群雄が割拠する「戦国時代」へと突入させたことであった。成氏による憲忠暗殺は、まさしく持氏が始めた戦いの第二幕であり、彼の遺恨が、関東に百年の戦乱を招き寄せる号砲となったのである。この長い内乱の過程で旧来の権威は失墜し、伊勢宗瑞(北条早雲)に代表されるような新興勢力が台頭する土壌が形成されていった 35 。

第六章:人物論―足利持氏の実像と評価

足利持氏という人物を評価する際、その人物像は依拠する史料によって大きく異なる様相を見せる。

後世に成立した『鎌倉大草紙』 22 や『永享記』 45 といった軍記物語においては、持氏はしばしば傲慢で短気、家臣の諫言に耳を貸さず、自らの感情の赴くままに行動して身を滅ぼした暗君として描かれる傾向が強い。例えば、上杉禅秀の乱の勃発時、切迫した状況報告を受けても「そのようなことはあるまい」と高を括っていた逸話 22 などは、彼の性格の一端を示すものとして繰り返し語られてきた。これらの記述には文学的な脚色が含まれるものの、同時代を生きた人々が彼に抱いていたイメージの一端を反映している可能性は否定できない。

一方で、近年の歴史研究においては、持氏を単なる暴君として断じるのではなく、より多角的な視点から再評価する動きが進んでいる 46 。これらの研究では、持氏の「専制」は、京都の幕府から完全に自立した、関東における独自の統治権を確立しようとした「国家形成」への試みであったと捉える。彼は、自らを単なる幕府の一地方官ではなく、関東を治める正統な君主、「関東の治者」であるという強い自己意識を持っていた。彼の強権的な政策は、後の戦国大名が行うような領国支配や中央集権化の先駆けと見ることもでき、その意味では、時代を先取りしすぎたが故に、既存の秩序(幕府・管領体制)と激しく衝突し、滅び去った悲劇の君主という側面が浮かび上がってくる。

また、持氏の政治行動の背景には、彼の文化的な素養や宗教的な側面も無視できない。彼は禅宗に深く帰依していたとされ、特に日蓮宗の僧・日出(にっしゅつ)上人を信頼し、鎌倉に本覚寺を創建する際には手厚い支援を行ったと伝えられている 48 。さらに、永享の乱の直前に鶴岡八幡宮へ奉納した血書願文 29 は、彼の行動が単なる権力欲だけでなく、神仏の加護を得るべき正義の戦いであるという、深い宗教的信念に裏打ちされていた可能性を示唆している。

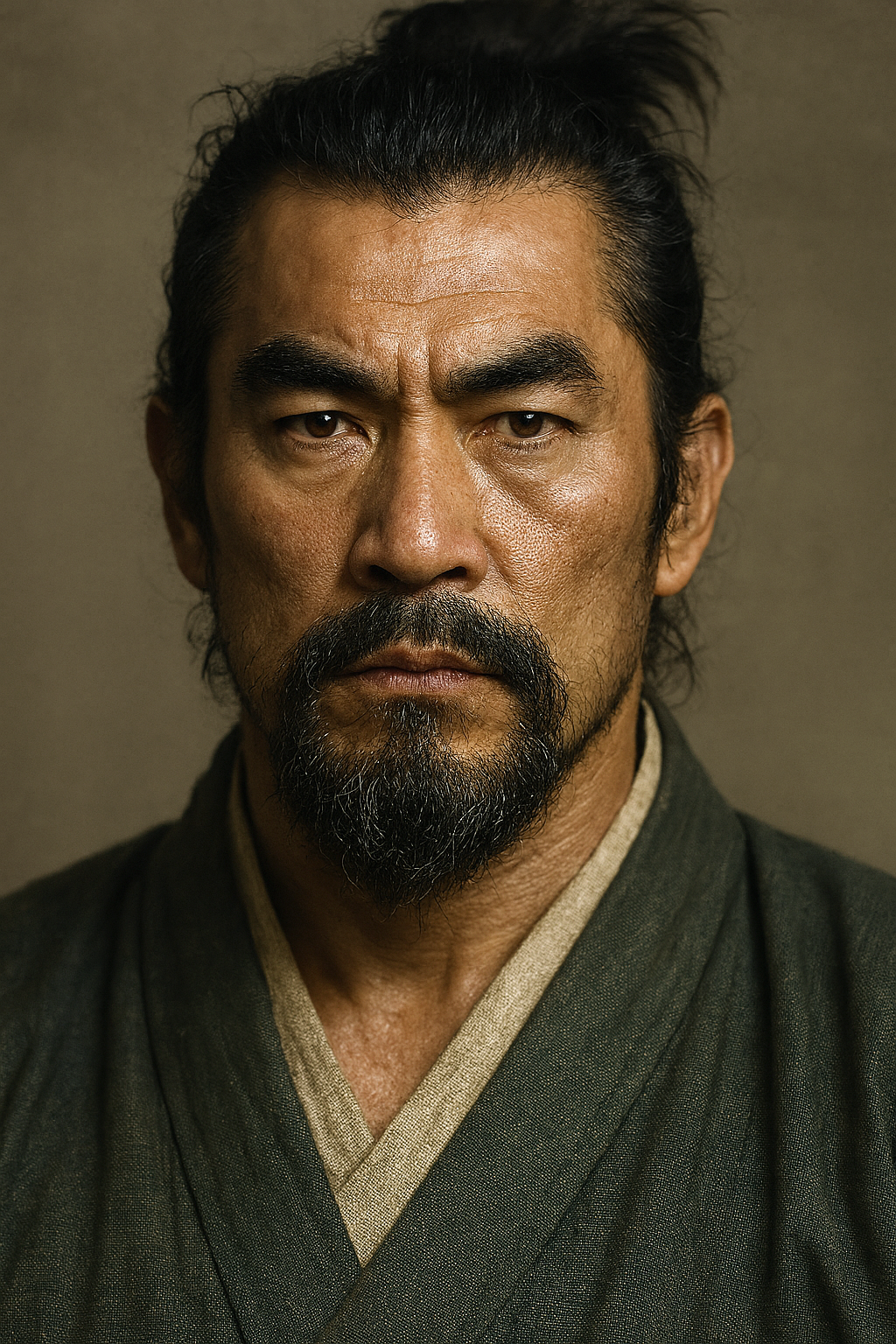

残念ながら、足利持氏の姿を直接伝える肖像画は現存していない 49 。しかし、彼が創建に関わった寺社や、彼をめぐって残された数々の記録、そして彼が引き起こした歴史の大きなうねりを通して、その複雑で多面的な人物像を推し量ることは可能である。彼は、室町中期の政治的矛盾を一身に体現し、自らの信念に殉じた、時代の大きな転換点に生きた人物であった。

終章:足利持氏が歴史に残した影響

足利持氏の生涯は、一個人の悲劇に留まらず、室町時代の日本の歴史、とりわけ関東地方の運命を決定的に変える画期となった。

第一に、彼の自害とそれに伴う永享の乱の結末は、足利基氏の就任以来、約90年間にわたって関東に君臨した鎌倉府の実質的な終焉を意味した 1 。これにより、室町幕府の地方統治体制は大きな転換点を迎え、京都の将軍権力と地方の有力者との関係性は、新たな段階へと移行せざるを得なくなった。

第二に、そしてこれが最も重要な影響であるが、持氏の幕府への徹底抗戦と、彼の死後に続いた結城合戦、そしてその遺恨から生まれた享徳の乱という一連の動乱は、関東地方を全国に先駆けて、長期にわたる戦乱の時代へと突入させた 42 。彼は意図せずして、旧来の秩序が崩壊し、新たな実力者が覇を競う戦国時代の扉を、関東においてこじ開けた人物となったのである。

足利持氏の生涯は、中央と地方の絶えざる権力闘争、個人の野心と時代の構造的矛盾、そして主君と家臣の間の忠誠と対立といった、中世武家社会が抱える普遍的なテーマが交錯した末の悲劇として、後世に多くの教訓を残している。彼は自らの理想とする「関東の独立」を追い求めた結果、自らと鎌倉府そのものを滅亡へと導いた。しかし、その破滅的な生涯なくして、その後の関東の歴史、ひいては戦国時代の到来と、そこから生まれる新たな社会の姿を語ることはできない。足利持氏は、室町幕府の安定期に終焉を告げ、次なる激動の時代の到来を告げた、極めて重要な歴史上の人物として記憶されるべきである。

引用文献

- 足利持氏 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/ashikagamochiuji/

- 足利 持氏 (あしかが もちうじ) - 戦国武将パーソナルデータ https://www.kashikiri-onsen.com/kantou/gunma/sarugakyou/sengokushi/data02.html

- 鎌倉府 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kamakurafu/

- 関東の足利氏~鎌倉公方・古河公方~ - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/kanto-ashikaga

- No.21 足利 持氏 - 厚木市 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/2/greatfiguresinhistory/46738.html

- 鎌倉公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%85%AC%E6%96%B9

- 鎌倉公方とその家系について https://kamakura-kamome.com/15694847309865

- 鎌倉府 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%BA%9C

- 葛飾区史|第2章 葛飾の成り立ち(古代~近世) https://www.city.katsushika.lg.jp/history/history/2-2-3-96.html

- 鎌倉公方(カマクラクボウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%85%AC%E6%96%B9-46538

- 足利持氏 https://www.lib.city.tsuru.yamanashi.jp/contents/history/another/jinmei/motiuji.htm

- 品川氏の没落 - ADEAC https://adeac.jp/shinagawa-city/texthtml/d000010/mp000010/ht001320

- 足利春王丸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%98%A5%E7%8E%8B%E4%B8%B8

- 「足利持氏」~第4代鎌倉公方 https://tabitobenkyou.com/ashikaga-michiuji

- 永享の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11085/

- 鎌倉公方・足利持氏を襲った上杉禅秀の乱 - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2023/10/post-765aba.html

- 永享の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 【三 上杉禅秀の乱】 - ADEAC https://adeac.jp/akishima-arch/text-list/d400030/ht060350

- 上杉禅秀の乱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/UesugiZensyuuNoRan.html

- 上杉禅秀の乱!室町幕府の支配体制が揺らぐ前関東管領によるクーデター - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/9850/

- adeac.jp https://adeac.jp/minato-city/text-list/d110010/ht001700#:~:text=%E5%BF%9C%E6%B0%B8%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%B9%B4,%E3%81%AB%E5%8F%8D%E4%B9%B1%E3%82%92%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 千葉兼胤 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/souke20.htm

- 鎌倉散策 鎌倉公方 十四、上杉禅秀の乱 https://ameblo.jp/kmkrlog/entry-12690086485.html

- 室町幕府4代将軍/足利義持|ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/muromachi-shogun-15th/shogun-ashikagayoshimochi/

- [Muromachi Period] 127 Shogun Ashikaga Yoshinori, the Fearsome Lottery [Japanese History] - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OQ2WjWhQ2Jg

- 永享の乱~幕府を逆恨みする足利持氏が反旗を翻すも失敗に終わる~ - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/9869/

- 足利義教「籤(くじ)引き将軍」は万人恐怖の独裁者だったのか? – Guidoor Media https://www.guidoor.jp/media/ashikaga-yoshinori/

- 日本史(征夷大将軍編16)足利義教(後編) - 岩出個別伸学ゼミナール https://iwadekobetu.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E5%BE%81%E5%A4%B7%E5%A4%A7%E5%B0%86%E8%BB%8D%E7%B7%A816%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E6%95%99%E5%BE%8C%E7%B7%A8/

- 永享の乱~鎌倉公方足利持氏の反乱~ https://www.yoritomo-japan.com/ikusa/eikyo.htm

- 【高校日本史B】「足利義教の時代」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12702/point-3/

- 享徳の乱と長享の乱 | 関東と吾妻の歴史 https://denno2488.com/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%81%A8%E9%95%B7%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1/

- 足利持氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%8C%81%E6%B0%8F

- 【第五項 永享の乱と結城合戦】 - ADEAC https://adeac.jp/chiba-city/text-list/d100010/ht003000

- 結城合戦(ゆうきがっせん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E5%90%88%E6%88%A6-144636

- 永享の乱(えいきょうのらん)と言われる戦いで、持氏は自害(じがい)し、鎌倉公方(かまくらくぼう)による関東の支配は終わりました。以後、足利氏(あしかがし)と上杉氏(うえすぎし)の対立は深まっていくのです。 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_2/2shou_2min.html

- 連載 結城家物語 -四百年の歴史-(令和4年5月号~) | 結城市公式ホームページ https://www.city.yuki.lg.jp/kosodate-kyouiku/shougaigakushuu/column/page008200.html

- 【東国の内乱と古河公方家の成立】 - ADEAC https://adeac.jp/joso-city/text-list/d600030/ht200270

- 享徳の乱 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/KyoutokuNoRan.html

- 享徳の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11086/

- 葛飾区史|第2章 葛飾の成り立ち(古代~近世) https://www.city.katsushika.lg.jp/history/history/2-2-3-97.html

- 足利成氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%88%90%E6%B0%8F

- 足利持氏 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%8C%81%E6%B0%8F/

- 長享の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 鎌倉大草紙 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/009kamakuraoozoushi.pdf

- 永享記 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/006eikyouki.pdf

- komazawa-u.repo.nii.ac.jp https://komazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2005514/files/00007438.pdf

- シリーズ・中世関東武士の研究 第20巻 足利持氏 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/245/

- 本覚寺(小町)のご本尊“釈迦三尊像” | 湘南える新聞社 https://shonan-el.co.jp/rekishitansaku/230311-kanji/

- 古河を作った英雄 足利成氏 ~ときどき見かける「万寿王丸」って誰なんよ?~ | koga note. https://koganote.jp/kogacity_hero_ashikagashigeuji/