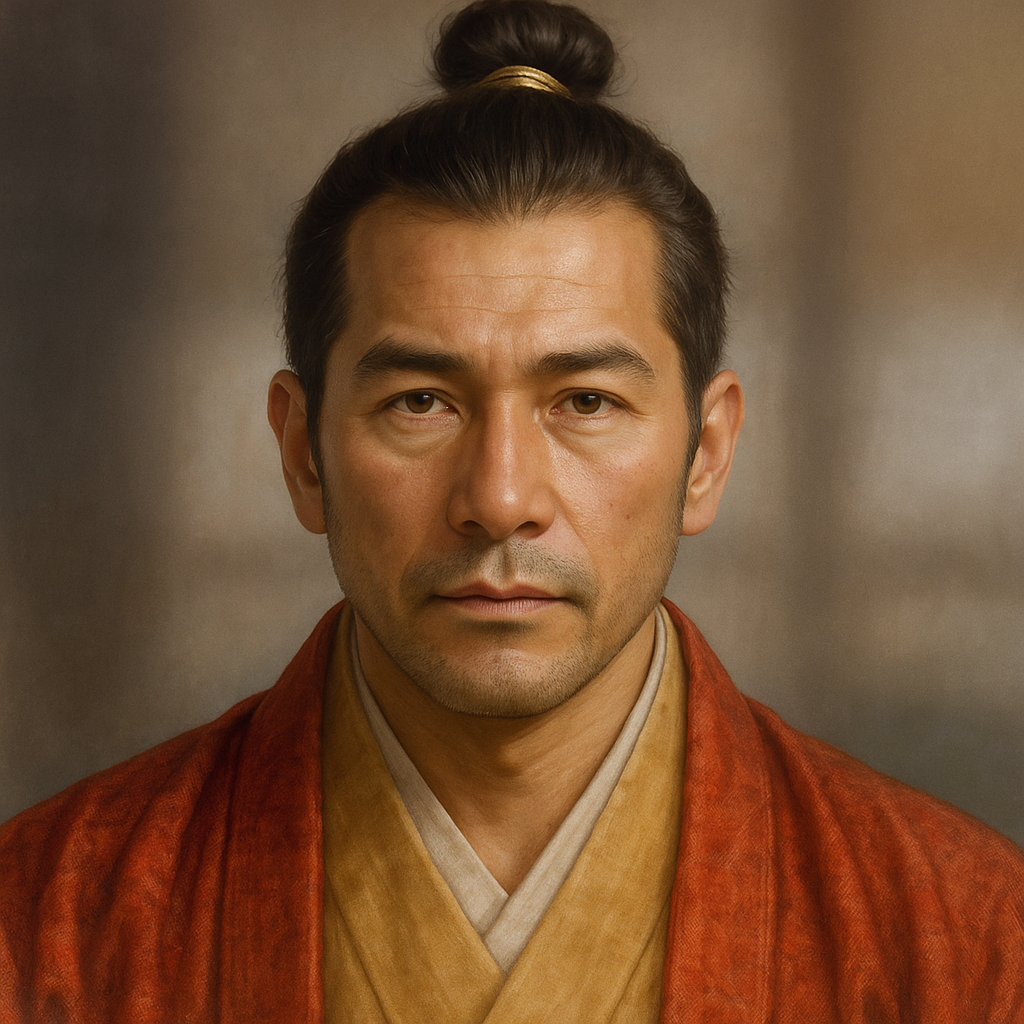

金森重頼

金森重頼は飛騨高山藩三代藩主。鉱山開発で藩を富ませ、飢饉で家宝を売り領民を救った名君。幕府の信頼も厚く、文化人でもあったが、繁栄が転封の遠因に。

専門家の紹介

私は歴史研究者兼作家であり、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけての大名、特に地方の藩経営と中央政権との関係性を専門としています。学術論文の執筆に加え、歴史専門誌や一般向け教養書での寄稿経験も豊富で、一次資料の読解と、そこから導き出される多角的な歴史像の提示を得意としています。今回の金森重頼に関する報告書作成にあたり、その複雑な出自の謎、藩主としての卓越した経営手腕、そして幕府との微妙な関係性を解き明かすべく、私の専門知識を最大限に活用いたします。

飛騨高山藩三代藩主 金森重頼 ― その生涯と治績の徹底的考察

序章:飛騨高山藩の礎 ― 長近と可重の時代

飛騨高山藩三代藩主、金森重頼の生涯と治績を深く理解するためには、まず彼が家督を継承する以前、祖父・長近と父・可重の二代にわたって築かれた飛騨高山藩の政治的、経済的基盤を把握することが不可欠である。重頼の治世は、この盤石な礎の上に花開いたものであり、同時にその礎に内包された特異性が、後の金森家の運命を左右することにも繋がった。

藩祖・金森長近の功績

藩祖である金森長近は、大永4年(1524年)に生まれ、織田信秀、信長、豊臣秀吉、そして徳川家康という戦国乱世の主役たちに仕え、80年以上にわたる生涯を全うした稀有な武将である 1 。彼は単なる武人にとどまらず、茶人としても千利休に師事し、古田織部らとも親交を結ぶなど、当代一流の文化人としての側面も持ち合わせていた 2 。

長近の最大の功績は、天正13年(1585年)、秀吉の命を受けて飛騨国を平定し、この地に新たな支配体制を確立したことにある 2 。彼は高山に城を築き、京都を模したとされる城下町の整備に着手した 5 。この都市計画は、単なる軍事拠点に留まらず、商業や産業の振興をも視野に入れたものであり、後の高山の繁栄の原点となった。関ヶ原の戦いでは東軍に与して戦功を挙げ、徳川政権下でも飛騨高山3万8千石の所領を安堵された 1 。

二代・金森可重の治世

長近の跡を継いだのは、養子の金森可重であった 8 。可重は美濃の長屋氏の出身であり、藩祖・長近とは直接の血縁関係がなかった 9 。この事実は、表面的には些細なことに見えるが、後の家督相続問題において、極めて重要な意味を持つことになる。

可重は長近の路線を継承し、藩政の安定に努めた。特に飛騨の豊富な山林資源や鉱物資源に着目し、その開発を進めたことで、藩の財政は表高である3万8千石をはるかに超える潤沢なものとなりつつあった 11 。慶長20年(元和元年、1615年)の大坂夏の陣では徳川方として参陣し武功を挙げたが、その直後の同年閏6月、伏見において58歳で急死する 7 。その死因は明らかになっておらず、この突然の当主の死が、金森家の家督相続を複雑なものとした 10 。

重頼が継承した飛騨の状況

金森重頼が藩主の座に就いた時、飛騨高山藩は祖父と父の二代にわたる経営努力の末、極めて良好な状態にあった。高山城と城下町の整備はほぼ完成し、鉱山開発などを通じた財政基盤も安定していた 11 。重頼の治世は、この輝かしい遺産を背景に幕を開けることになる。しかし、その相続の過程には、一筋縄ではいかない深い事情が隠されていた。

第一章:家督相続の謎 ― 血統と選択

金森重頼の生涯を語る上で、避けては通れないのが家督相続の謎である。父・可重には、重頼の上に二人の兄がいた。にもかかわらず、なぜ三男である彼が藩主の座に就いたのか。この問いを解き明かす鍵は、彼の出自に関する異説、兄の勘当、そして徳川家康との特別な関係という三つの要素の複合的な分析の中に見出すことができる。

第一節:重頼の出自 ― 二つの説とその背景

金森重頼の出自については、二つの説が存在する。

一つは公式な記録として広く知られる説で、飛騨高山藩二代藩主・金森可重の三男として、慶長元年(1596年)に誕生したというものである。母は側室であった名護屋高久の娘とされる 10 。なお、生年については文禄3年(1594年)とする資料もある 14 。

しかし、これとは別に、重頼の血統を根底から問い直す重大な異説が存在する。『断家譜』や『金森家譜』といった史料には、重頼は実は金森可重の子ではなく、藩祖・金森長近の実子である伊東治明の子であったという記述が見られるのである 10 。伊東治明は長近の実子であったが、他家へ養子に出ていた人物であった 10 。

この異説が持つ意味は極めて大きい。もしこれが事実であるならば、重頼の家督相続は、単なる兄弟間の序列の逆転ではなく、より大きな構造的意味を持つことになる。すなわち、藩祖・長近とは血縁のない養子であった二代・可重の血筋から、三代目にして再び藩祖・長近の直系の血筋へと藩主の座が回帰した、ということになるからである 10 。これは、藩の統治における「正統性」を再定義する、極めて重要な出来事であった可能性を示唆している。

第二節:兄たちの存在 ― 長兄・重近(宗和)の勘当と次兄・重次

重頼の家督相続を考える上で、二人の兄の存在は無視できない。

長兄の金森重近(後の宗和)は、本来であれば家督を継ぐべき嫡男であった 17 。しかし、慶長19年(1614年)、大坂冬の陣への出陣当日に、父・可重から突如勘当を言い渡される 17 。その理由は定かではなく、今日に至るまで諸説が入り乱れている。父の徳川方としての出陣に反対し、豊臣方に与しようとしたためという「反徳川説」 17 、武将としての器量に欠けていたとする「性格柔弱説」 17 、あるいは、茶人としての才能に秀でた宗和を武家の束縛から解放し、金森家の血筋もしくは茶道の系譜を別の形で存続させるための高度な政治的配慮であったとする説 17 、さらには宗和の実母と父・可重の継室との確執が原因であったとする説まで存在する 17 。いずれにせよ、この勘当によって、嫡男による家督相続の道は閉ざされた。

次兄の金森重次もまた、重頼と同様に将軍・徳川秀忠に近侍する立場にあったが、彼が家督を継ぐことはなかった 10 。この事実が、重頼の相続が単純な繰り上がりではなかったことを物語っている。

表1:兄・金森重近(宗和)勘当理由に関する諸説一覧

|

説の名称 |

内容 |

典拠資料 |

|

反徳川・出陣拒否説 |

大坂の陣に際し、父の徳川方としての出陣に反発し、豊臣方への加担を示唆、あるいは出陣を拒んだため、徳川家への配慮から勘当されたとする説。 |

17 |

|

性格柔弱説 |

性格が柔弱で、戦国時代の気風が残る当時にあって藩主としての器量に欠けると判断されたためとする説。 |

17 |

|

家系・茶道存続説 |

宗和を武家の立場から解放し、茶人として大成させることで、金森家の血筋や文化的な系譜を別の形で後世に残すための政治的配慮であったとする説。 |

17 |

|

母子の確執説 |

宗和の実母(遠藤慶隆の娘)が父・可重と離縁しており、継室(重頼の母)との間に確執があったためとする説。 |

17 |

|

徳川家スパイ説 |

宗和が徳川家の密命を帯びていた、あるいは逆に徳川家を探るための行動が問題視されたとする説。 |

17 |

第三節:徳川家康の命 ― なぜ三男・重頼が選ばれたのか

父・可重の急死という混乱の中、最終的に重頼の家督相続を決定づけたのは、当代随一の実力者、徳川家康その人であった。

重頼は幼少期から人質同然に駿府へ送られ、家康の小姓として近侍していた 11 。この経験を通じて、家康との間に個人的な信頼関係が築かれていたことは想像に難くない。その関係を象徴するのが、大坂の陣における彼の立場である。重頼は父・可重の軍勢に加わるのではなく、家康本陣の側近くで従軍していた 10 。これは、彼が金森家の一員としてよりも、家康直属の側近として認識されていたことを示している。

元和元年(1615年)閏6月に可重が急死すると、そのわずか一ヶ月後の7月、家康は長兄と次兄を飛び越えて、三男である重頼に家督を継がせるよう命じた 10 。重頼は同年9月23日、駿府城に赴き、家康に対して相続の御礼を言上している 13 。

しかし、この決定を単に家康の個人的な寵愛のみに帰するのは早計であろう。なぜなら、次兄の重次も将軍・秀忠の側近であり、幕府との繋がりは十分に持っていたからである 10 。ここで重要になるのが、前述した「伊東治明の子」説である。この説が持つ「藩祖の血統への回帰」という正統性の論理と、家康からの絶大な信任という政治的現実が結びついた時、重頼の相続は必然性を持つ。すなわち、金森家の家督相続は、単なる能力や寵愛による選択ではなく、藩の正統性を再確立するという極めて戦略的な王朝的策略であり、家康の裁定は、この金森家内部における「血統回帰」の動きを公的に追認し、絶対的な権威を与えるものであったと解釈するのが最も合理的であろう。

表2:金森重頼 生没年・官位履歴表

|

項目 |

内容 |

典拠資料 |

|

生年 |

慶長元年(1596年) ※文禄3年(1594年)説あり |

13 |

|

没年 |

慶安3年(1650年)閏10月7日 |

10 |

|

享年 |

55歳 |

10 |

|

幼名・通称 |

左兵衛(佐兵衛) |

10 |

|

戒名 |

真龍院殿瑞雲宗祥大居士 |

10 |

|

官位 |

従五位下・長門守、出雲守 |

10 |

|

墓所 |

京都府京都市北区紫野大徳寺(龍源院に統合)、菩提寺は岐阜県高山市の宗猷寺 |

10 |

第二章:藩主の治世 ― 領国経営の全貌

祖父と父が築いた盤石な基盤を継承した重頼は、その卓越した経営手腕によって飛騨高山藩を最盛期へと導いた。彼の治世は、幕藩体制の根幹である米本位の「石高制」の枠組みに留まらない、飛騨の地理的特性を最大限に活かした独自の複合的経済モデルの完成によって特徴づけられる。

第一節:富国策の推進 ― 鉱山開発と新田開発

重頼の藩政における最大の功績は、領国の富を飛躍的に増大させた経済政策にある。その二本柱が、鉱山開発と新田開発であった。

鉱山開発:

重頼は、金山師として名高い茂住宗貞や宮島平左衛門といった専門技術者を積極的に登用し、領内各地の鉱山開発を強力に推進した 15。特に、茂住・和佐保鉱山(現在の飛騨市神岡町)や六厩金山(白川郷)などは、金、銀、銅、鉛といった貴重な鉱物資源を大量に産出した 15。この鉱山からの莫大な収入は、高山藩の財政を根底から支え、表向きの石高である3万8千石余りという規模からは想像もつかないほどの経済力を藩にもたらした。一説には、その実質的な経済力は10万石の大名に匹敵したとも言われている 11。

新田開発:

鉱山開発と並行して、重頼は農業基盤の強化にも力を注いだ 10。飛騨は山がちで耕作に適した平地が少ないという地理的制約があったが 24、彼は精力的に新田開発を進め、藩の実質的な石高を6万石余にまで増加させたとされる 15。金森氏の統治時代を通じて、飛騨国の石高は慶長10年(1605年)の約3万8千石から、後の時代には5万5千石以上にまで増加しており、重頼の治世がその発展に大きく貢献したことは間違いない 21。

第二節:産業とインフラの振興

重頼の領国経営は、一次産品の開発に留まらなかった。彼は新たな産業の育成と、それを支えるインフラの整備にも着手している。

産業奨励:

重頼は、高山の窯業の礎を築いた人物としても知られる。彼は領内の殖産興業の一環として、京都から陶工を招き、高山市西部の小糸坂に陶窯を築かせた 15。これが、後に独自の発展を遂げる小糸焼の始まりである。また、祖父・長近の代から奨励されてきた飛騨春慶塗などの伝統工芸も引き続き保護し、地場産業の振興に努めた 21。

インフラ整備:

元和元年(1615年)に幕府から発令された一国一城令は、各大名に居城以外の城の破却を命じるものであった。これに対し重頼は、支城であった古川の増島城や萩原の萩原諏訪城を完全に破壊するのではなく、「旅館」と称する陣屋に改修した 7。これは、参勤交代や領内巡察の際の宿泊・執務施設として活用するための巧みな方策であり、領国支配の拠点を維持しつつ幕府の命令に従うという、彼の現実的な判断力を示している。また、江戸との往来や物資輸送の生命線である飛騨街道の整備も行い、領国の経済活動を支える基盤を固めた 15。

第三節:金森氏の石高と財政の実態

重頼の治世を理解する上で重要なのは、金森氏の財政が、幕府が定めた石高制という公式な枠組みとは異なる論理で動いていたという点である。

慶長10年(1605年)に作成された『金森素玄領慶長十年飛騨国石高帳』によれば、飛騨国の総石高は3万8764石余と記録されている 6 。これは幕府に対する公称の石高、いわゆる「表高」であった。しかし、藩の実際の歳入はこれをはるかに上回っていた。

その富の源泉は、石高には直接反映されない鉱山収入と、豊富な山林資源からもたらされる林業収入であった 11 。飛騨では古くから、米の代わりに板榑(いたくれ)などの木材を納める「木年貢」という制度も存在しており、山林資源が経済の根幹をなしていた 12 。

この「非石高依存型」の経済構造こそが、高山藩の特異性と繁栄の源泉であった。重頼が築いたこの潤沢な財政力は、後述する大規模な飢饉対策や、壮麗な寺社の建立を可能にした。しかし、この経済的特異性は諸刃の剣でもあった。幕府の視点から見れば、飛騨は「表高は低いが、金銀という戦略物資を産出する、極めて収益性の高い土地」として映ったはずである。元禄5年(1692年)、金森氏が突如として出羽上山へ転封され、飛騨が幕府の直轄領(天領)とされた背景には 4 、この「金のなる木」を幕府が直接管理下に置こうとする、極めて合理的な経済政策があったと推察される。皮肉にも、重頼が完成させた繁栄そのものが、後の時代に金森家が飛騨を失う遠因となったのである。

第三章:名君の肖像 ― 逸話にみる人物像

金森重頼は、単なる有能な経営者であっただけではない。彼を「名君」として後世に記憶させているのは、その人間性や統治者としての理念を雄弁に物語るいくつかの逸話である。これらの逸話は、単なる美談としてではなく、重頼が藩主として「仁政(民を慈しむ政治)」と「忠勤(幕府への奉公)」という二つの徳目を、いかに効果的に内外に示したかを示す、高度な政治的パフォーマンスとして読み解くことができる。

第一節:寛永の大飢饉と「雲山肩衝」 ― 救民伝説の深層

重頼の名を不朽のものにした最大の逸話が、家宝の茶器を売却して領民を救った物語である。

背景と決断:

寛永17年(1640年)頃から始まった全国的な「寛永の大飢饉」は、山国である飛騨にも深刻な被害をもたらした 10。『大野郡史』などにも、この時期の飛騨の飢饉に関する記録が残されている 36。領民が餓死の危機に瀕する中、寛永18年(1641年)、重頼は驚くべき決断を下す。それは、金森家が代々秘蔵してきた天下の名物と謳われる茶入「雲山肩衝(うんざんかたつき)」を売却し、その代金を領民の救済に充てるというものであった 10。

売却の詳細と政治的意味:

この茶器は、丹後宮津藩主であった京極高広に、金三千両という当時としては破格の値段で売却されたと伝わる 15。重頼は、この売却で得た資金で米を買い付け、飢えに苦しむ領民に分け与えた 11。この行為は、彼の善政を象徴する逸話として、飛騨の人々の心に深く刻まれた。

この逸話の深層を理解するためには、「雲山肩衝」が持つ特別な価値を知る必要がある。この茶器は、父・可重から受け継いだ後、重頼が家督相続の際に一度、将軍・徳川秀忠に献上したものであった。しかし秀忠は、「天下の名物であるから、自家に秘蔵するように」と、これを重頼に返却したという経緯があった 10 。つまり、将軍家お墨付きの名品だったのである。

そのような個人的な宝物、しかも将軍家との繋がりを象徴する品を、領民のために躊躇なく手放したという物語は、単なる救済資金の捻出以上の意味を持つ。「藩主が、自らの最も大切な宝物を投げ打ってでも、我々領民の命を救ってくれた」という事実は、領民の藩主に対する忠誠心と求心力を劇的に高める、極めて効果的な「仁政」のパフォーマンスであった。これは、単に蔵から米を出すのとは次元の異なる、人々の感情に深く訴えかける統治術であったと言えよう。

第二節:幕府の信任 ― 松平忠輝と加藤光正の預かり

重頼が幕府からいかに厚い信頼を寄せられていたかは、彼が預かった二人の重要人物の存在が如実に物語っている。

松平忠輝の預かり:

元和4年(1618年)、重頼は幕府から、改易処分となっていた徳川家康の六男・松平忠輝の身柄を預かるよう命じられた 10。忠輝は家康に疎まれ、その性格は反骨精神に富んでいたとされ、将軍家康の実子という極めて扱いにくい存在であった 11。その監守は、並大抵の気苦労ではなかったと伝わる。忠輝は高山の天照寺に8年間にわたって滞在し、寛永3年(1626年)に信濃国の諏訪藩へと預け替えになった 15。

加藤光正の預かり:

さらに寛永9年(1632年)、今度は改易された肥後熊本藩主・加藤忠広の嫡男であり、名将・加藤清正の孫にあたる加藤光正の身柄も預かることになった 11。光正もまた天照寺に預けられたが、翌寛永10年(1633年)に高山の地で若くして病死した 15。

重頼は、単なる監視役にとどまらなかった。彼は光正の死を深く悼み、その一周忌に際して、高山城の二の丸にあった建物を移築し、光正の菩提寺である法華寺の本堂として寄進している 15 。この手厚い処遇は、重頼の人間性を示すとともに、幕府の威光を損なわない配慮の表れでもあった。

このような幕府にとって極めて重要な政治犯を相次いで預かるという事実は、重頼が単なる地方大名ではなく、幕府の枢要な任務を遂行できるだけの器量と責任感を備えた、信頼に足る人物であると見なされていたことの何よりの証左である。これらの困難な役目を文句一つ言わず引き受け、無事に(あるいは手厚く)務め上げたことは、幕府への絶対的な「忠勤」を全国の諸大名に示す、これ以上ない機会となったのである。

第四章:文化人としての横顔

金森重頼は、優れた為政者であると同時に、祖父・長近から続く金森家の伝統を受け継ぐ、深い教養を備えた文化人でもあった。彼の文化活動は、単なる趣味の域に留まらず、他大名との外交や、複雑な家族関係を乗り越えるための洗練された手段としても機能していた。

第一節:茶の湯と和歌への傾倒

金森家は代々茶の湯を嗜む家系であり、重頼もその家風を色濃く受け継いでいた 10 。彼は茶の湯に秀でていただけでなく、和歌や連歌にも通じた風流人として知られている 24 。

その文化的な素養は、他大名との交流においても発揮された。特に、当代きっての文化人でもあった仙台藩主・伊達政宗との交流を示す貴重な資料が残されている。寛永3年(1626年)8月16日付で、政宗が詠んだ中秋の名月の和歌に対し、重頼が手直しを加えて返送した自筆の書状が現存しているのである 48 。これは、二人の大名が単なる政治的な関係だけでなく、和歌を通じて知的な交流を持っていたことを示す一級の史料である。

また、重頼は自らがパトロンとなり、連歌会を主催していたことも記録されている。当時の文化人であった佐河田昌俊が、重頼が興行主を務める連歌会に参加したという記述があり、彼が文化活動の支援者としての役割も担っていたことがうかがえる 51 。

第二節:兄・宗和との関係と宗猷寺の建立

重頼の文化人としての側面を考える上で、勘当された兄・金森宗和の存在は極めて重要である。宗和は家督を継ぐことなく京都へ上り、茶道宗和流の祖として大成した人物である 17 。

政治的には袂を分かった兄弟であるが、その関係が完全に断絶していたわけではないことを示唆するのが、重頼が建立した宗猷寺の存在である。寛永9年(1632年)、重頼は弟の金森重勝(分家である左京家の初代)と共に、亡き父・可重の菩提を弔うため、高山の地に臨済宗妙心寺派の寺院として宗猷寺を建立した 53 。寺の山号「真龍山」は重頼の法号「真龍院殿」から、寺号「宗猷寺」は弟・重勝の法号「徴雲宗猷居士」から採られている 54 。

この宗猷寺で特筆すべきは、その庭園である。この庭は、兄である当代随一の茶人・金森宗和の好みと伝わる様式で造られており、今日では高山市の名勝に指定されている 25 。藩主である重頼が建立した公式な菩提寺に、勘当されたはずの兄の美意識が色濃く反映されているという事実は、極めて示唆に富んでいる。

これは、二人の間に暗黙の協力関係があったことを物語るものではないだろうか。重頼は、京都の文化シーンで名を馳せる兄・宗和のブランド力を利用して、自らの菩提寺に高い文化的権威を付与し、藩主としての格を高めた。一方で宗和にとっても、故郷の藩主である弟が自身の流儀のスタイルを公式に採用することは、自らの流派の権威を裏付けるものとなったであろう。政治的には異なる道を歩んだ兄弟が、文化という媒体を通じて互いの社会的地位を補完し合うという、洗練された共存関係がそこにはあったと解釈することができる。

第五章:晩年と金森家の行く末

金森重頼が築いた飛騨高山藩の最盛期は、しかし永遠には続かなかった。彼の死後、金森家の家運は緩やかに下降線をたどり、ついには飛騨の地を追われることになる。その過程は、重頼の治世が持つ輝きと、その裏に潜んでいた危うさの両面を浮き彫りにする。

第一節:重頼の死と後継者・頼直

慶安3年(1650年)閏10月7日、金森重頼は江戸の藩邸にて、55年の生涯を閉じた 10 。墓所は京都の大徳寺に、菩提寺は自らが建立した高山の宗猷寺に置かれた 10 。

重頼の跡は、嫡男の金森頼直が継いだ 10 。しかし、頼直は生来病弱であったと伝えられ、藩政よりも寺社の建立や復興に心を寄せる傾向があった 59 。重頼の死は、金森家にとって一つの転換点となった。彼が持っていたような活力と統率力は後継者たちには見られず、藩の勢いは次第に失われていく 11 。続く五代藩主・頼業の時代には、藩の財政を支えていた鉱山経営で騒動が起こるなど、重頼が築き上げた盤石な体制にも陰りが見え始めた 61 。

第二節:金森家の転封と改易 ― 最盛期から終焉へ

金森家の運命を決定づけたのは、六代藩主・金森頼旹(よりとき)の時代に下された幕府の命令であった。元禄5年(1692年)、金森家は幕府から突如として、飛騨一国の所領を没収され、遠く出羽国上山藩(現在の山形県上山市)への転封を命じられたのである 4 。

この理不尽とも思える国替えの公式な理由は定かではない。しかし、最も有力な説は、第二章で考察した通り、幕府が飛騨の生み出す莫大な鉱物資源と林産資源の直接支配を狙ったため、というものである 22 。頼旹が将軍・徳川綱吉の側用人を務めながらも、その意に沿わず免職されたことなども、幕府の不興を買う一因となったのかもしれない 32 。

飛騨を追われた金森家は、上山藩からさらに美濃郡上藩へと移された後、宝暦8年(1758年)、藩内で発生した大規模な百姓一揆(郡上一揆)などの藩政の不始末を咎められ、ついに改易処分となった 4 。これにより、戦国の世から続いた大名家としての金森家は、その歴史に幕を閉じたのである。

重頼が心血を注いで築き上げた藩の経済的繁栄が、結果として幕府の強い関心を招き、その子孫たちが飛騨の地を追われる遠因となったことは、歴史の皮肉と言わざるを得ない。

終章:金森重頼の歴史的評価

金森重頼は、飛騨高山藩の歴史において、疑いなく「最盛期」を現出した藩主であった。しかし、彼の治世を単に「幸運な時代」として片付けることは、その多面的な資質と、計算された統治術を見過ごすことになる。彼の生涯と功績を総括する時、私たちは江戸時代初期の地方大名が直面した課題と、それに見事に応えた一人の為政者の姿を見ることができる。

重頼の功績は、まず第一に、卓越した経営者として藩の経済基盤を飛躍的に強化した点にある 7 。祖父と父が築いた基盤の上に、鉱山開発と新田開発を両輪として、表高をはるかに凌駕する富を築き上げた。

第二に、彼は領民の心をつかむ術に長けた、巧みな統治者であった。「雲山肩衝」の売却という劇的な逸話は、単なる慈善行為ではなく、自らの「仁政」を領内外に強く印象づけるための、計算された行動であった 11 。これにより、彼は領民からの絶対的な信頼と忠誠を勝ち得た。

第三に、彼は幕府との関係構築に細心の注意を払う、したたかな政治家でもあった。松平忠輝や加藤光正といった幕府の重要人物を預かるという困難な任務を完璧に遂行することで、中央政権からの厚い信任を確保した 10 。

そして最後に、彼は文化の価値を深く理解し、それを自らの権威付けと統治に利用した文化人であった。伊達政宗のような一流の文化人と交流し、勘当した兄・宗和の茶風を自らの菩提寺の庭園に取り入れることで、武辺一辺倒ではない、洗練された大名としてのイメージを確立した 25 。

金森重頼の時代に確立された経済基盤、彼が創始した小糸焼の伝統 20 、そして彼が建立した宗猷寺 25 などは、今日の飛騨高山の豊かな文化と景観の重要な礎となっている。

彼の生涯は、戦国時代の気風を残しながらも、徳川幕府による新たな秩序が確立されつつあった江戸時代初期という過渡期にあって、一人の地方大名がいかにして領国を経営し、中央との緊張関係を乗りこなし、そして自らの正統性を確立していったかを示す、格好の事例である。血統の正統性、石高制から半ば逸脱した経済基盤の特異性、そして中央政権との絶妙な距離感といった、近世の藩経営が抱える複雑な力学が、金森重頼という一人の人物の生涯に凝縮されている。彼が築いた繁栄が、結果として金森家の飛騨支配の終焉を早めたという皮肉な結末も含め、その治世は、江戸時代史を考察する上で、尽きることのない示唆を与えてくれるのである。

引用文献

- 金森长近- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91

- 金森長近 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91

- 【飛騨高山】マンガ完全版完成させてマイナーな戦国武将『金森長近』を知ってほしい! https://camp-fire.jp/projects/775525/view

- 金森氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E6%B0%8F

- 戦国武将・金森長近の生涯と功績を徹底解説!高山城の歴史と遺産 - 原田酒造場 https://www.sansya.co.jp/column/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%83%BB%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B6%AF%E3%81%A8%E5%8A%9F%E7%B8%BE%E3%82%92%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%81%E9%AB%98/

- 高山藩(たかやまはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E8%97%A9-92800

- 飛騨高山藩 - 岐阜県:歴史・観光・見所 https://www.gifureki.com/jyouka/takayama.html

- 金森可重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E5%8F%AF%E9%87%8D

- 【3 第二代 金森可重(ありしげ、よししげともいう)】 - ADEAC https://adeac.jp/takayama-lib/text-list/d100010/ht000110

- 金森重頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%87%8D%E9%A0%BC

- 金森重頼 https://kanamorisennki.sakura.ne.jp/jinnbutudenn-new/sigeyori.html

- ァーバン•ア炒)シス - 公益財団法人名古屋まちづくり公社 https://www.nup.or.jp/nui/user/media/investigation/ua/ua06_65MB.pdf

- 歴史の目的をめぐって 金森重頼 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-06-kanamori-shigeyori.html

- 金森重頼(かなもり・しげより)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%87%8D%E9%A0%BC-15735

- 金森重頼:概要 - 岐阜県:歴史・観光・見所 https://www.gifureki.com/bodaiji/kanamorisigeyori.html

- 伊東治明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E6%B2%BB%E6%98%8E

- 金森宗和重近 | 茶道宗和流 https://www.sowaryu.jp/kanamorisowa

- 宗和流の歴史 https://www.sowaryu.jp/history

- 宗和流茶道の祖 金森宗和 - 岐阜県図書館 https://www.library.pref.gifu.lg.jp/gifu-map/gifu-related-materials/gifu-pioneer/page/kanamori-sowa.html

- 【4 第三代 金森重頼(しげより)】 - ADEAC https://adeac.jp/takayama-lib/text-list/d100010/ht000120

- 1月19日放送分_金森氏の治世について:飛騨の歴史再発見! https://hidasaihakken.hida-ch.com/e89414.html

- 中部の景観を歩く - 観光地間競争時代を迎える飛騨市 https://www.criser.jp/document/crec/164/164keikan.pdf

- 岐阜県:歴史・人物 https://www.gifureki.com/bodaiji/rekisijinnbutu.html

- はじめに (1)地形 (2)中世 - 高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/842/000.pdf

- (2)城下町の歴史的風致 - 高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/176/rekimatikeikaku1-2.pdf

- 第1章 高山市の歴史的風致形成の背景 https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/176/3ki_02.pdf

- 5.歴史街道と農山村集落にみる歴史的風致 - 高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/176/07.pdf

- 金森素玄領慶長十年飛騨国石高帳(かなもりそげんりようけいちようじゆうねんひだのくにこくだかちよう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E6%A3%AE%E7%B4%A0%E7%8E%84%E9%A0%98%E6%85%B6%E9%95%B7%E5%8D%81%E5%B9%B4%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E5%9B%BD%E7%9F%B3%E9%AB%98%E5%B8%B3-3062060

- 近世初期一国郷帳の研究 - 高崎経済大学 http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/img_kiyou/ronbun/ronbun8-2/izumi.pdf

- 【飛騨の元伐稼】 - ADEAC https://adeac.jp/takayama-lib/text-list/d100020/ht102060

- 江戸幕府の歴史を感じる高山陣屋へ|岐阜県 https://jinya.gifu.jp/about/

- 金森時代-3 金森氏の転封先・上山城と武家屋敷 - デジタルアーカイブ研究所 - 岐阜女子大学 https://digitalarchiveproject.jp/database/%E2%91%A0%E9%87%91%E6%A3%AE%E6%99%82%E4%BB%A3-3%E3%80%80%E9%87%91%E6%A3%AE%E6%B0%8F%E3%81%AE%E8%BB%A2%E5%B0%81%E5%85%88%E3%83%BB%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%A8%E6%AD%A6%E5%AE%B6%E5%B1%8B%E6%95%B7/

- 雨の日の鮎師のために(その3) - BIGLOBE http://www5e.biglobe.ne.jp/~tomozuri/amenohi3.html

- 京極高広とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E5%BA%83

- 寛永の大飢饉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%B0%B8%E3%81%AE%E5%A4%A7%E9%A3%A2%E9%A5%89

- 岐阜県災異誌:西暦1500~1699年のデータ http://yosikitigakubu.g3.xrea.com/saiisi2.html

- 雲山肩衝 うんざんかたつき - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/1289

- 天照寺|スポット|飛騨高山旅ガイド|高山市観光公式サイト https://www.hidatakayama.or.jp/spot/detail_1171.html

- 松平忠輝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E5%BF%A0%E8%BC%9D

- 松平 忠輝(まつだいら ただてる) - 上越市 https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/museum/takada-castle-list-tadateru.html

- 松平忠輝(まつだいら・ただてる)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E5%BF%A0%E8%BC%9D-136644

- 天照寺 - 金森戦記 金森長近 https://kanamorisennki.sakura.ne.jp/siseki-new/tenshouji/tenshouji.html

- 2024年冬号 | 好*信*楽 https://kobayashihideo.jp/category/2024-01/

- 契沖と熊本Ⅲ - 好*信*楽 https://kobayashihideo.jp/2024-01/%E5%A5%91%E6%B2%96%E3%81%A8%E7%86%8A%E6%9C%AC%E2%85%B2/

- 寺社を巡る旅-東海・飛騨路編-古川~高山へ - 諸国放浪紀 https://wanderingly.web.fc2.com/area/tokai/tokai_h2.htm

- 3.東山寺院群にみる歴史的風致 - 高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/s/_res/projects/default_project/_page_/001/002/176/05.pdf

- 高山市歴史文化基本構想 https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/836/takayama.pdf

- 市政だより2017年5月号・伊達政宗公生誕450年シリーズ - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/shiminkoho/shise/koho/koho/shisedayori/2017-05/date.html

- 仙台市博物館年報 https://www.city.sendai.jp/museum/shisetsuannai/documents/vol35.pdf

- 可重陣を替 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/NDL1020720_%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E9%87%8E%E9%83%A1%E5%8F%B2_%E4%B8%8A%E5%B7%BB_part5.pdf

- 佐河田'昌俊の連歌資︑料 https://ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/bg/859/files/136180

- 宗和流とは https://kanamori-sowaryu.com/about/

- PDF - 飛騨高山旅ガイド https://www.hidatakayama.or.jp/lsc/upfile/pamphlet/0000/0016/16_1_file.pdf

- 宗猷寺庭園 - 高山市 https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000021/1000119/1000847/1000954/1000993.html

- 飛騨の高山で法話 | 臨済宗大本山 円覚寺 https://www.engakuji.or.jp/blog/38368/

- 宗猷寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E7%8C%B7%E5%AF%BA

- 第6番 宗猷寺 - 飛騨三十三観音霊場 https://hidakannon.jp/about/gl_cate_1/20201026-933/

- 宗猷寺庭園 ― 高山市指定名勝…岐阜県高山市の庭園。 - おにわさん https://oniwa.garden/soyuji-temple-%E5%AE%97%E7%8C%B7%E5%AF%BA/

- 金森頼直 https://kanamorisennki.sakura.ne.jp/jinnbutudenn-new/yorinao.html

- 金森頼直:概要 - 岐阜県:歴史・観光・見所 https://www.gifureki.com/bodaiji/kanamoriyorinao.html

- 金森頼業 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%A0%BC%E6%A5%AD

- 金森頼業:概要 - 岐阜県:歴史・観光・見所 https://www.gifureki.com/bodaiji/kanamoriyorinari.html

- 上山藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%B1%B1%E8%97%A9

- 金森氏6代頼旹、第7代頼錦の郡上八幡城下 - デジタルアーカイブ研究所 - 岐阜女子大学 https://digitalarchiveproject.jp/information/%E9%87%91%E6%A3%AE%E6%B0%8F6%E4%BB%A3%E9%A0%BC%E6%97%B9%E3%80%81%E7%AC%AC7%E4%BB%A3%E9%A0%BC%E9%8C%A6%E3%81%AE%E9%83%A1%E4%B8%8A%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%9F%8E%E4%B8%8B/

- 金森頼興(かなもり よりおき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%A0%BC%E8%88%88-1066421