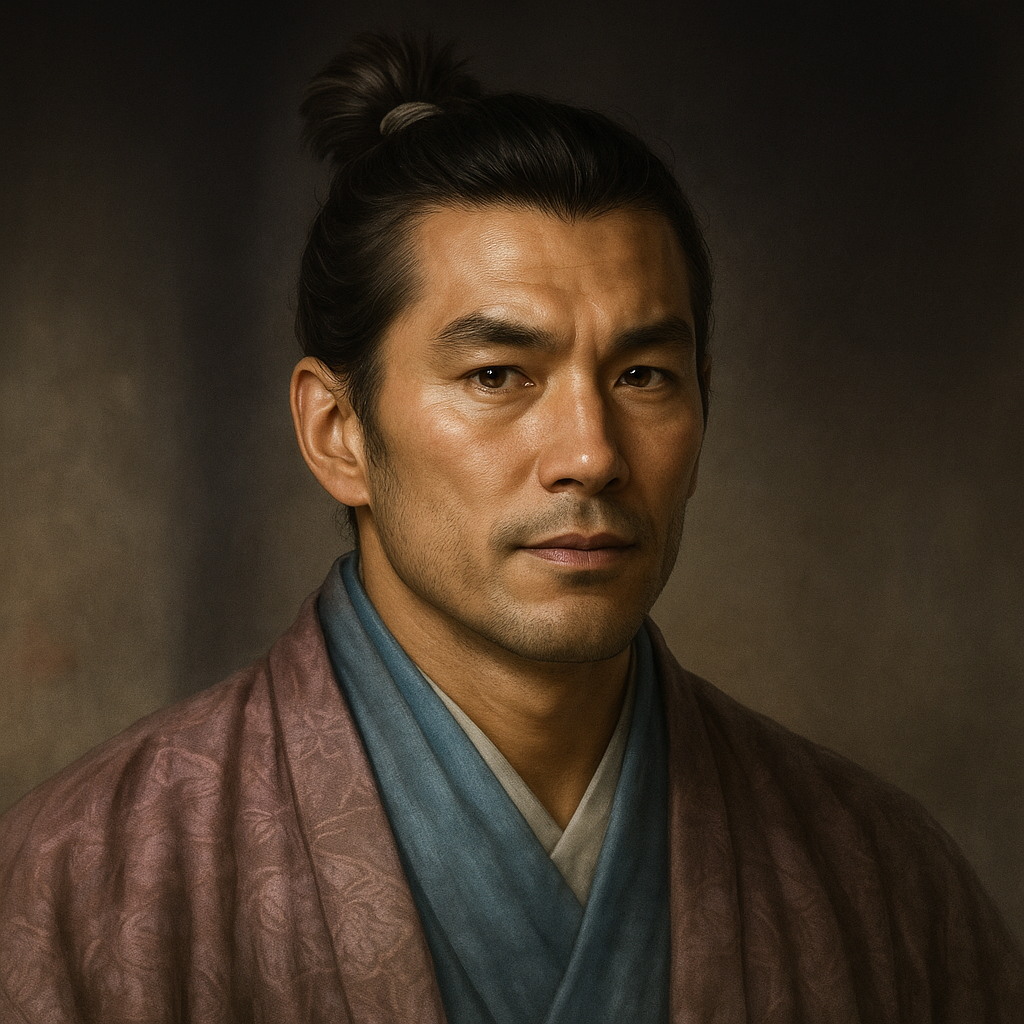

頴娃久虎

頴娃久虎は島津義弘に仕えた勇将。数々の戦功を挙げ、義久の談合衆にも参加。九州統一戦で活躍するも、30歳で落馬死し家は衰退した。

戦国武将頴娃久虎に関する調査報告

1. はじめに

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけて薩摩国の島津氏に仕えた武将、頴娃久虎(えい ひさとら)の生涯と事績について、現存する史料に基づき多角的に検証し、その歴史的評価を試みることを目的とする。頴娃久虎は、島津氏の九州統一戦において、特に島津義弘の麾下で数々の戦功を挙げ、主君から「豊肥戦の勝利はすべて久虎のおかげだ」と絶賛されたと伝えられる勇将である。

本報告では、頴娃久虎個人の武功のみならず、彼が属した頴娃氏の出自と島津氏との関係性の変遷、久虎の家督相続の経緯、島津義久による偏諱とそれに伴う立場上の変化、具体的な戦歴とその中での役割、同時代人からの評価、そしてその最期と彼亡き後の頴娃氏の動向に至るまでを詳細に追う。これにより、一人の武将の生涯を通じて、戦国期における国人領主の動態、主家への統合プロセス、そして武家の盛衰の様相を具体的に明らかにすることを目指す。

調査にあたっては、『頴娃郷土史』、『本藩人物誌』、『薩陽武鑑』などの編纂史料や、関連する古文書、研究論文を主要な典拠とし、客観性を重視しつつ、必要に応じて諸説を提示し検討を加える方針である。

2. 頴娃氏の出自と背景

頴娃久虎の理解には、彼が属した頴娃氏の成り立ちと、島津氏との歴史的な関係性を把握することが不可欠である。

2.1. 伴姓頴娃氏の成立

頴娃の地には古く平姓頴娃氏が存在したが、室町時代の応永25年(1418年)、島津宗家8代当主島津元久との戦いに敗れ滅亡した 1 。その後、島津宗家9代当主島津久豊は、大隅国の有力国人であった肝付氏11代当主兼元の次男・兼政を養子として迎え、応永27年(1420年)に頴娃の地を与えた。これが伴姓頴娃氏の始まりである 1 。

「伴姓」という呼称は、肝付氏が古代豪族大伴氏の流れを汲む「伴一族」であると称したことに由来し、先に存在した平姓頴娃氏と区別するために用いられた 1 。島津久豊が肝付氏出身の兼政を頴娃領主とした背景には、大隅における肝付宗家の勢力を懐柔し、同時に渋谷氏や肝付氏といった周辺国人衆の再編を意図した戦略があったとされる 1 。兼政は久豊から藤原姓と島津氏の幕紋である「十文字」を与えられ、島津美作守忠豊と号したが、後に伴兼政を名乗ったことから、「島津氏により作られた一族の色合いが強い」とも評されている 1 。

この頴娃氏の成立過程は、戦国初期の島津氏による薩摩・大隅支配体制構築の一端を示す。在地勢力を巧みに取り込み、あるいは影響下に置こうとする島津氏の政策の中で、頴娃氏は肝付氏の血を引きながらも、その存立基盤を島津氏の戦略に深く依存する形で出発した。この二重性は、特に肝付氏と島津氏が対立した際に、頴娃氏の立場を複雑なものにする要因となり得た。久虎の時代に島津氏への完全な従属が進む背景には、このような氏の成り立ちが遠因として影響していた可能性が考えられる。

2.2. 島津氏との関係性の変遷

伴姓頴娃氏初代兼政以降、頴娃氏は島津宗家との友好関係を維持しつつ、頴娃の地を支配した 1 。しかし、その関係は常に一定だったわけではない。4代当主兼洪の時代には、島津宗家の勢力が薩州家(島津氏の分家で、宗家と対立することがあった)との争いなどで一時的に衰退したことなどから、兼洪は宗家との関係を絶ち、島津氏中興の祖とされる日新公(島津忠良)及びその子・貴久と盟約を結び、指宿方面へ勢力を拡大することに成功した 1 。

頴娃久虎の父である6代当主兼堅の時代には、島津貴久と盟書を交わして行動を共にし、頴娃氏は全盛期を迎えたとされる。兼堅の娘たちが本田氏や肝付氏、川上氏といった有力氏族に嫁ぎ、また貴久の正室が肝付氏16代兼続の姉、兼続の正室が貴久の姉(御南)であるなど、政略結婚を通じて島津氏や他の有力氏族との関係を強化した 1 。

しかし、戦国時代の同盟関係は流動的であり、永禄4年(1561年)に肝付兼続が日新公・貴久父子と決裂し、島津氏と対立するようになると、頴娃氏の立場も再び複雑化した 1 。天正元年(1573年)、肝付氏が島津氏に敗れて降伏すると、島津氏による家臣団の再編が本格化し、頴娃氏もその影響を免れることはできなかった 1 。

頴娃氏は、島津宗家の勢力伸長や周辺勢力(特に肝付氏)との関係に応じて、自立的な動きと従属的な立場との間を揺れ動いていた。これは、戦国時代の国人領主が、より大きな勢力の動向を見極めながら自家の存続と発展を図ろうとする典型的な行動パターンと言える。兼堅の代の全盛期も、島津貴久との良好な関係に支えられていた側面が強く、頴娃氏単独での完全な自立というよりは、有力な庇護者を得たことによる勢力拡大であった可能性が高い。肝付氏の弱体化と島津氏の勢力拡大という外的要因が、頴娃氏の独立性を徐々に縮小させ、最終的に久虎の代における島津氏への完全統合へと繋がっていくのである。

表2.1: 伴姓頴娃氏 略系図

|

代 |

当主名 |

読み仮名 |

備考 |

|

祖 |

肝付兼元 |

きもつき かねもと |

肝付氏11代当主 |

|

初 |

頴娃兼政 |

えい かねまさ |

兼元次男、島津久豊養子、伴姓頴娃氏初代、島津美作守忠豊と号す |

|

2 |

頴娃兼郷 |

えい かねさと |

母は平田重宗娘、室は肝付兼忠娘 |

|

3 |

頴娃兼心 |

えい けんしん |

島津忠昌と親交、勝久を一時養子とする |

|

4 |

頴娃兼洪 |

えい かねひろ |

肝付兼久三男を養子とする、母は田代出雲守娘、室は北原氏娘、日新公・貴久と盟約 |

|

5 |

頴娃兼友 |

えい かねとも |

|

|

6 |

頴娃兼堅 |

えい かねかた |

兼友弟、久虎父、島津貴久と盟約、頴娃氏全盛期 |

|

7 |

頴娃兼慶 |

えい かねよし |

久虎の初名、母は帖佐氏娘、兄兼有を殺害し家督相続、後に久虎と改名 |

|

|

→ 頴娃久虎 |

えい ひさとら |

島津義久より「久」の字を賜る |

|

8 |

頴娃久音 |

えい ひさおと |

久虎の子、朝鮮にて病死 |

(主な情報源: 1 )

3. 頴娃久虎の生涯

3.1. 生誕と家督相続

頴娃久虎は、永禄元年(1558年)に頴娃氏6代当主・頴娃兼堅の次男として誕生したとされる 3 。母は帖佐氏の娘である 1 。一部史料には生年を天文17年(1528年)とするものもあるが 5 、他の複数の史料との整合性や活動時期を考慮すると、永禄元年説が有力と考えられる。幼名は金福、小四郎といい、後に左馬介と称した 3 。

久虎の家督相続は、平穏なものではなかった。元亀元年(1570年)、異母兄である頴娃兼有が「証恩寺崩れ」と呼ばれる事件で殺害されたことにより、久虎(当時は兼慶)が家督を継承した 3 。この事件の背景には、父・兼堅が正嫡の兼有を疎んじ、庶子である久虎を溺愛したことがあり、これが頴娃氏内部に深刻な対立の火種を生んでいたとされる 1 。さらに、兼有の正室が、当時島津氏と敵対していた肝付氏16代当主兼続と日新公の娘・御南の間に生まれた娘であったことから、この内紛には肝付本家と島津家の対立が影響し、島津宗家の何らかの指示があった可能性も指摘されている 1 。

久虎自身も兄・兼有の殺害に関与したとされ、この件で咎めを受け、頴娃氏の主要な財源であった山川湊(現在の指宿市山川港)の支配権を失ったと伝えられる 1 。この家督相続の経緯は、久虎のキャリアの初期において大きな試練となった。血腥い内部抗争の結果としての家督継承は、彼自身の胆力や、あるいは島津宗家の後ろ盾の強さを示すものであったかもしれないが、同時に経済的基盤であった山川湊を失ったことは大きな打撃であり、その後の軍功による挽回への強い動機付けとなった可能性が考えられる。この初期の汚名を返上し、実力でのし上がろうとする強い意志が、後の彼の目覚ましい活躍に繋がったとも推測される。

3.2. 島津義久による「久」の字下賜と改名

天正4年(1576年)、頴娃氏にとって最大の脅威の一つであった肝付氏が島津氏に降伏すると、島津氏16代当主島津義久は、領国支配の強化と家臣団の再編を推し進めた。その一環として、頴娃家にも介入が行われた 1 。

義久は頴娃兼慶(後の久虎)に対し判物を与え、肝付氏由来の通字である「兼」の字を改めさせ、自身の諱(いみな)から「久」の字を嫡々に使用するよう命じた 1 。これにより、兼慶は名を久虎と改めた 1 。

この主君から一字を与えられる「偏諱(へんき)」という行為は、戦国時代において単なる名誉ではなく、家臣に対する主君の強い支配と、家臣の忠誠の確認を意味する重要な儀礼であった。特に、頴娃氏のように元々別系統の国人(肝付氏庶流)であった者に対してこれを行うことは、その独立性を否定し、島津家臣団の一員として明確に位置づける強力な手段であった。この改名は、実質的に頴娃氏が島津氏に完全に吸収統合され、独立した国人領主から島津氏直属の武将へとその立場を変化させたことを象徴する出来事であったと言える 1 。これにより、頴娃氏は島津氏の九州統一戦に全面的に動員されることとなり、久虎個人にとっては、島津家内での序列や期待がある程度定まり、その後の軍功を立てる舞台が整えられたとも言える。一方で、頴娃氏としての独自の歴史やアイデンティティは、島津氏の強大な力のもとで希薄化していく運命にあった。

表3.1: 頴娃久虎 年表

|

年号(西暦) |

出来事 |

典拠 |

|

永禄元年(1558年) |

頴娃兼堅の次男として誕生 |

3 |

|

元亀元年(1570年) |

兄・兼有死去(証恩寺崩れ)により家督相続(兼慶を名乗る) |

3 |

|

天正4年(1576年) |

高原城攻めに参加。島津義久より「久」の字を賜り、久虎と改名 |

1 |

|

天正6年(1578年) |

耳川の戦いに参加 |

3 |

|

天正8-9年(1580-81年) |

水俣城攻撃に参加 |

1 |

|

天正10年頃(1582年頃) |

肥前国・日向国方面での合戦に参加。千々輪城(千々石城)攻防戦で負傷 |

3 |

|

天正12年(1584年) |

沖田畷の戦いに参加。島津義久の談合衆(智囊団)の一員となる |

1 |

|

天正13年(1585年) |

山田有信と共に肥前国などを偵察し、島津義弘より賞賛される |

3 |

|

天正15年(1587年)4月 |

根白坂の戦い(豊臣秀吉軍との戦い)に参加 |

1 |

|

天正15年(1587年)8月4日 |

領内の一揆鎮圧の途上で落馬し死去(享年30) |

1 |

4. 頴娃久虎の軍歴と功績

頴娃久虎は、島津氏が九州の覇権を目指して戦いを繰り広げた時期に、数多くの重要な合戦に参加し、その武勇と指揮能力を発揮した。

4.1. 主要な参戦記録と役割

久虎の軍歴は、島津氏の勢力拡大の軌跡と深く重なっている。

- 高原城攻め(天正4年/1576年): 日向国高原城(現在の宮崎県西諸県郡高原町)の攻略戦は、久虎が「久虎」と改名した時期の主要な戦いの一つである 3 。

- 耳川の戦い(天正6年/1578年): 豊後国の大友宗麟軍と日向国高城川原で激突したこの戦いは、島津氏の九州制覇における決定的な勝利として知られる。久虎もこの戦いに参加し、島津軍の一翼を担ったと考えられるが、具体的な役割に関する詳細な記述は少ない 3 。

- 水俣城攻撃(天正8年/1580年または天正9年/1581年): 肥後国(現在の熊本県)への進出拠点となる水俣城の攻略に従軍した 1 。この戦いの後、島津義弘が相良氏の当主相良義陽(または晴広)の娘を継室として迎えた際、久虎も相良氏から室を迎えており、これは義弘との関係の深さ、および島津氏の対相良氏政策における久虎の一定の役割を示唆している 1 。

- 肥前・日向方面での戦い(天正10年/1582年頃): 島津氏の勢力拡大に伴い、久虎は肥前国(現在の佐賀県・長崎県)や日向国での諸戦に参加した。この時期、肥前国の千々輪城(千々石城)攻防戦で負傷したと伝えられている 3 。

- 沖田畷の戦い(天正12年/1584年): 肥前国島原半島で、龍造寺隆信の大軍を島津家久が寡兵で破ったこの著名な戦いにも、久虎は島津家久軍の一員として参加し、戦功を挙げたとされる 3 。

- 山田有信との肥前偵察(天正13年/1585年): 島津氏の重臣である山田有信と共に肥前方面の情勢を偵察し、その報告と功績に対して島津義弘から激賞された 3 。これは、久虎が単なる武勇だけでなく、情報収集や分析といった戦略的任務においても能力を発揮したことを示している。

- 根白坂の戦い(天正15年/1587年4月): 豊臣秀吉による九州征伐軍と島津軍が日向国根白坂(現在の宮崎県木城町)で激突した戦いに参加。これが久虎にとって最後の合戦となった 3 。この対豊臣戦で九死に一生を得て帰陣したともされる 1 。

久虎の戦歴を概観すると、彼は単なる一介の突撃隊長ではなく、攻城戦での粘り強さ(高原城、水俣城、千々輪城)、野戦での働き(耳川の戦い、沖田畷の戦い)、さらには戦略的な情報収集能力(山田有信との肥前偵察)と、多岐にわたる軍事行動で成果を上げていたことがわかる。特に肥前偵察での成功と義弘からの賞賛は、彼が戦術レベルだけでなく、戦略レベルの判断にも貢献できる能力を持っていたことを示している。このような彼の多能性が、島津軍の快進撃を支える一因となっていたと考えられる。

4.2. 島津義久の談合衆として

頴娃久虎は、その武勇だけでなく、知略においても評価されていたことを示す記録がある。天正12年(1584年)、島津宗家当主である島津義久の談合衆(だんごうしゅう、政策決定に関与する評議メンバーや智囊団)の一員となった 1 。

談合衆への登用は、久虎が単に戦場で勇猛果敢なだけでなく、戦略や政務に関する意見を求められるほどの知見と、主君からの信頼を得ていたことを物語る 1 。戦功が多い武将は武勇一辺倒と見られがちだが、久虎が義久の評議会メンバーであった事実は、彼が戦略的思考力や状況判断力、あるいは家中の調整能力をも兼ね備えていた可能性を示唆する。

また、九州統一を目指す戦役においては、島津義弘派の談合衆にも名を連ねていたとされ、家臣団の中でも枢要な地位を占めていたことが窺える 1 。島津氏の重要政策決定の場にいたことは、彼が当主である義久からも一定の評価を得ていたことを示し、これが彼の島津家における地位をより強固なものにしていたと考えられる。

5. 人物像と評価

頴娃久虎の人物像は、断片的な史料からではあるが、主君からの絶大な信頼と、彼自身の多面的な能力によって浮かび上がってくる。

5.1. 主君・島津義弘からの絶大な信頼

頴娃久虎を語る上で最も象徴的なのは、主君・島津義弘からの評価である。義弘は久虎の働きを激賞し、「豊肥戦(豊後・肥後方面の戦役)の勝利はすべて久虎のおかげだ」(原文「豊肥戦はすべて久虎によった」)と語ったと伝えられている 1 。この言葉は、複数の史料で義弘の発言として記録されており 1 、その信憑性は高いと考えられる。

この最大限の賛辞は、単なる一武将への労いを超えた、極めて高い評価である。豊肥戦線は島津氏の九州統一において極めて重要な戦線であり、そこでの勝利を一個人の功績に帰するような発言は、久虎の戦術的・戦略的貢献が並外れていたこと、あるいは義弘が彼に全幅の信頼を寄せて作戦の指揮を委ねていた可能性を示唆する。義弘にとって久虎は、単なる部下というよりも、戦友あるいは右腕のような存在であったのかもしれない。

また、久虎の娘が島津家の重臣である町田氏に嫁いでいること 1 や、久虎自身が水俣城攻めの後に相良氏から室を迎えたこと 1 も、島津家中や周辺勢力との関係構築における久虎の立場や、義弘との個人的な近さを示唆する材料となり得る。

5.2. 史料から読み取れる性格や能力

史料からは、久虎の多面的な能力が窺える。

- 勇将としての側面: 数々の激戦に参加し、千々輪城攻防戦では負傷しながらも戦い続けた記録は 3 、彼の武勇と不屈の精神力を示している。

- 智将としての一面: 山田有信と共に遂行した肥前偵察任務の成功と義弘からの賞賛 3 、そして島津義久の談合衆への参加 1 は、彼が戦略的思考力、情報分析能力、さらには大局的な政治判断力をも有していたことを示唆する。

- 統率力: 頴娃郷の家臣団を率いて九州各地を転戦したとされており 1 、部下をまとめ、効果的に指揮する能力に長けていたと考えられる。

これらの要素は、久虎が単なる猪武者ではなく、状況に応じて柔軟に対応できる知勇兼備の将であったことを示している。

5.3. 逸話など

久虎個人の人となりを伝える具体的な逸話は、現存する史料には乏しい。

居城であった頴娃城(別名、獅子城)は堅固な城であったとされ、九州の戦国時代の城郭の特徴を持つ三層五階の天守閣があったとの記述も存在する 3 。天正15年(1587年)には久虎自身が改築を行ったとも言われている 8 。ただし、この天守閣の記述の具体性については、同時代の九州の城郭の一般的な特徴と照らし合わせて慎重な検討が必要である。また、頴娃城がヨーロッパに初めて紹介された日本の城郭であるとの記録もあるが 9 、これはポルトガル人のジョルジ・アルヴァレスが訪問した天文15年(1546年)のことであり、久虎の時代よりも前の出来事である点に注意を要する。

その他の個人的な逸話や性格を詳細に示す史料は、現在の調査では確認されていない。

6. 最期と死後

輝かしい戦歴を誇った頴娃久虎であったが、その最期はあまりにも突然であった。

6.1. 最期

天正15年(1587年)8月4日、頴娃久虎は30歳(満年齢)という若さでこの世を去った 3 。

その死因については、豊臣秀吉による九州平定(同年5月)の直後、領内の池田清見(現在の鹿児島県南九州市頴娃町池田地区と推定される)で発生した農民一揆を鎮圧に向かう途中で落馬し、それが原因で死亡したとされている 1 。

しかし、九州の戦場で数々の武勇を馳せた名将の死としてはあまりにもあっけないものであったため、反対勢力による暗殺説も伝えられている 1 。久虎が亡くなった天正15年は、島津氏が豊臣秀吉に降伏し、大幅に領地を削減され、家臣団の再編や所領問題で領内が混乱していた時期にあたる 1 。このような政情不安定な時期における有力武将の突然の死は、様々な憶測を呼ぶのは自然なことであった。農民一揆自体が、九州平定後の混乱や新たな支配体制に対する負担増への反発であった可能性も考えられる。もし暗殺であった場合、その黒幕が誰であったのか(島津家内部の対立勢力か、あるいは旧敵対勢力の残党か)という問題が生じるが、史料的な裏付けは困難である。事故死であったとしても、島津家にとって最も頼りにしていた武将の一人をこのような形で失ったことは、その後の島津家の立て直しにおいて大きな痛手となったであろう。

6.2. 墓所と法名

頴娃久虎の墓は、鹿児島県南九州市頴娃町牧之内にある大通寺跡に存在し、同所には頴娃氏歴代当主の墓も残されている 3 。一説には、母親である帖佐氏の墓の隣に建てられたともされる 3 。

法名については、史料により若干の表記の揺れが見られるが、「岳林昌居士」 3 、「桂岳林昌居士」 4 、「住岳林昌居士」 5 などと伝えられている。

6.3. 子・頴娃久音と頴娃氏のその後

久虎の死後、彼の子である久音(ひさおと、通称:彌三郎)が頴娃氏8代当主となった 1 。島津義弘は、久虎への信頼が厚かったためか、その遺児である久音にも格別の配慮を見せた。義弘は久音に対し、朝鮮出兵(慶長の役)から無事に帰国した際には、頴娃氏の本領である頴娃の地を返還し、さらに自身の娘である御下(おしも、当時14歳)を久音に嫁がせることを約束していた 1 。これは、義弘が久虎・久音父子に寄せた期待の大きさと、頴娃家の再興を真剣に考えていたことを示すものである。

しかし、運命は非情であった。久音は慶長3年(1598年)、朝鮮の地にて16歳(一説には15歳 1 )という若さで病死してしまった 1 。これにより、伴姓頴娃氏の正統は事実上終焉を迎えた 1 。

久虎という強大な柱を失った頴娃氏は、たとえ主君からの温情があったとしても、当主の若年や時勢の大きな変化(朝鮮出兵、関ヶ原の戦い以降の国内体制の再編など)の中で急速にその勢いを失っていった。九州征伐後の領地不足や、あるいは家中の他の有力家臣による讒言などがあったとも言われ、頴娃氏の本領であった頴娃の地は没収され、代わりに山田村(現在の鹿児島市山田町か)へ750石という、かつての石高の百分の一とも言われる大幅な減封の上で移された 1 。これにより、約170年にわたった頴娃氏による頴娃の地の支配は終わりを告げた 1 。

久音の死後、婚約者であった御下は伊集院忠真の正室となり、頴娃の地も一時期、伊集院忠真の所領となった 1 。頴娃氏の名跡は、島津氏の分家である薩州家当主島津義虎の五男・忠富が継ぎ、頴娃久秀、後に入来院重高と名乗って存続した 10 。

久虎ほどの功臣の家ですら、後継者の夭折や時勢の変化によってこのような運命を辿ることは、個人の武勇や功績がいかに大きくとも、それが次代に安定して継承されなければ家名を維持することが困難であった戦国末期から近世初期にかけての武家の盛衰の非情さ、そして家の安泰がいかに不確実なものであったかを物語っている。

7. おわりに

頴娃久虎の生涯は、永禄元年から天正15年までのわずか30年間であったが、その間に彼は島津氏の九州統一戦において、特に島津義弘の軍事行動において不可欠な役割を果たした。数々の主要な合戦に参加し、武勇を示すだけでなく、戦略的な偵察任務や主君の諮問に応じるなど、知略も兼ね備えた武将であったことが確認できる。島津義弘からの「豊肥戦はすべて久虎によった」という言葉は、彼の功績の大きさを何よりも雄弁に物語っている。

頴娃氏の出自から久虎の活躍、そしてその後の頴娃氏の変遷を辿ることは、戦国時代における国人領主の動態、すなわち有力大名との関係構築、主家への統合プロセス、そしてその中での葛藤や盛衰の様相を具体的に示す好個の事例と言える。久虎の死因に関する暗殺説の真相解明は史料的制約から困難であるとしても、彼が島津氏の歴史の中で特筆すべき武将であったことは疑いようがない。

今後の研究としては、同時代に活躍した他の島津家家臣たちとの比較研究を通じて、久虎の功績や評価の特異性をより明確にすることや、頴娃氏が支配した頴娃・山川地域の経済的・戦略的重要性との関連で久虎の活動を再評価することなどが考えられる。頴娃久虎という一人の武将の生涯は、戦国という時代の複雑さとダイナミズムを理解する上で、引き続き多くの示唆を与えてくれるであろう。

引用文献

- 伴性頴娃氏(肝付一族)の内紛と衰退【R5】8月6号 - 「散策」ブログ https://sansaku-blog.com/%E4%BC%B4%E6%80%A7%E9%A0%B4%E5%A8%83%E6%B0%8F%E8%82%9D%E4%BB%98%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%81%AE%E5%86%85%E7%B4%9B%E3%81%A8%E8%A1%B0%E9%80%80/

- 頴娃氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%B4%E5%A8%83%E6%B0%8F

- 穎娃久虎- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A9%8E%E5%A8%83%E4%B9%85%E8%99%8E

- 頴娃久虎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%B4%E5%A8%83%E4%B9%85%E8%99%8E

- 頴娃久虎の墓 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/haka/hisatora450h.html

- 颖娃久虎- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%A9%8E%E5%A8%83%E4%B9%85%E8%99%8E

- カードリスト/島津家/島007頴娃久虎 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/869.html

- 頴娃城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%B4%E5%A8%83%E5%9F%8E

- 7-1.関連文化財群とは - 南九州市では、地域の歴史文化の価値を発見し、それらを本市の地域資源を総合的に保存・ 活用するための枠組として https://www.city.minamikyushu.lg.jp/material/files/group/20/08.pdf

- 頴娃久音 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%B4%E5%A8%83%E4%B9%85%E9%9F%B3

- 入来院重高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E6%9D%A5%E9%99%A2%E9%87%8D%E9%AB%98