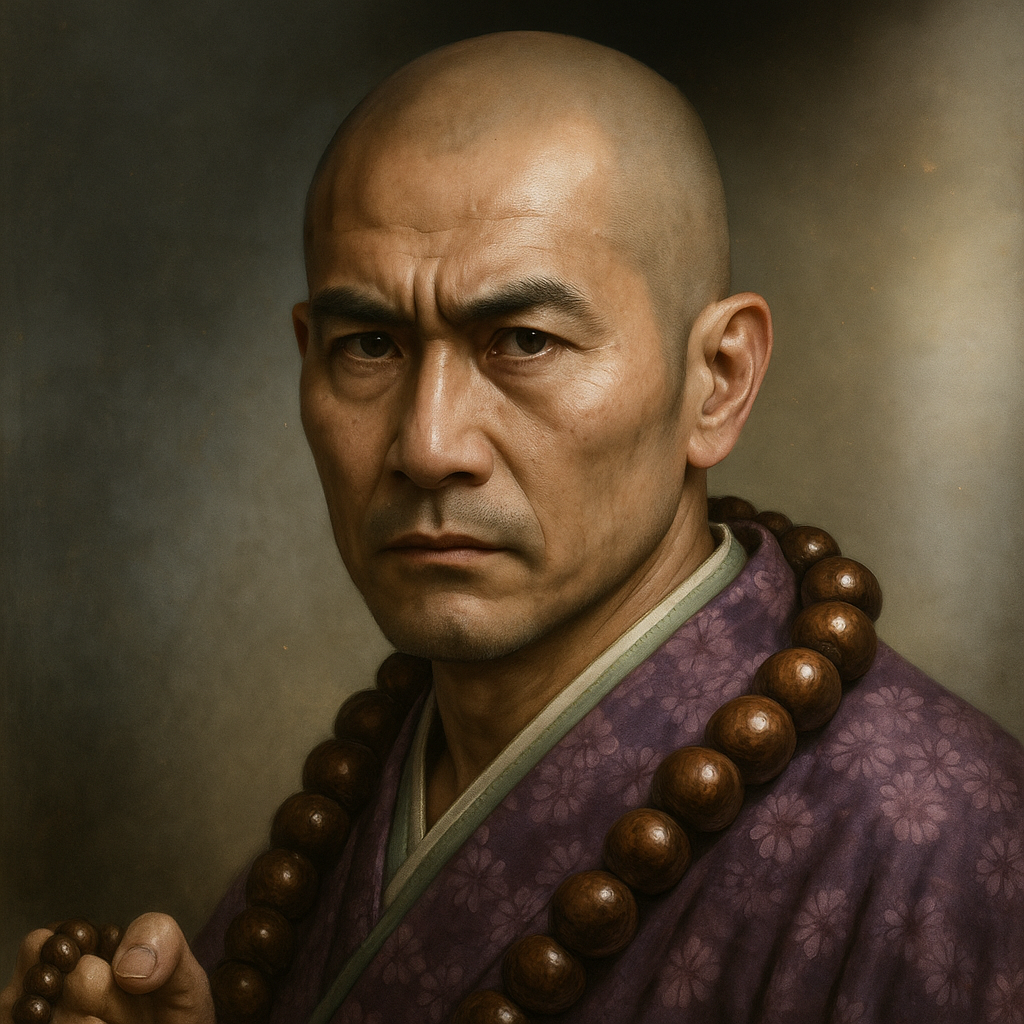

願証寺証意

願証寺証意は伊勢長島願証寺住持で、本願寺宗主の血を引く院家。長島一向一揆を指導し、織田信長の第一次侵攻を撃退するも直後に急死。一揆は信長に壊滅させられた。

願証寺証意と長島一向一揆:信仰、抗争、そして謎の死 — 東海最強の宗教勢力指導者の実像

はじめに

戦国時代の日本において、織田信長の天下統一事業に立ちはだかった抵抗勢力は数多存在するが、その中でも石山本願寺と並び、信長を最も苦しめ、その根幹を揺るがしたのが伊勢長島の一向一揆であった。この未曾有の宗教戦争を指導した人物こそ、伊勢長島願証寺の第四世住持、願証寺証意(がんしょうじ しょうい)である。彼は単なる一介の僧侶ではなく、本願寺宗主の血を引く「院家」という高い寺格と、伊勢・尾張・美濃の東海三国に広がる強固な門徒組織を背景に持つ、事実上の宗教領主であった。卓越した軍事指導者として信長の軍勢を一度は完膚なきまでに打ち破りながら、その直後に謎の急死を遂げた彼の生涯は、長島一向一揆の壮絶な運命を決定づけただけでなく、戦国期における宗教と権力の相克を象徴する事件として、今日なお多くの研究者の関心を惹きつけてやまない。

本報告書は、願証寺証意という一人の人物に焦点を当て、その生涯を血縁、信仰、政治、軍事の各側面から徹底的に掘り下げることを目的とする。彼の活動の基盤となった願証寺の成立過程と地政学的な特異性、彼が指導した長島一向一揆の全貌、そしてその死がもたらした影響と、壊滅後に続く願証寺の流転までを網羅的に解明する。これにより、一人の指導者を軸として、戦国史の一大画期をなした宗教戦争の総合的な歴史像を提示するものである。

第一章:本願寺王国の東方拠点 — 願証寺の成立と発展

願証寺証意の行動を理解するためには、まず彼が率いた願証寺という寺院が、いかにして東海地方における強大な宗教的・軍事的拠点となり得たのかを解明する必要がある。その成立過程には複数の説が存在し、立地していた輪中地帯は特異な環境であった。

第一節:創建の謎と輪中という立地

願証寺の創建については、大きく分けて二つの説が存在する。

一つは、本願寺第八世法主・蓮如の六男である蓮淳(れんじゅん)が、文亀元年(1501年)頃に伊勢長島の杉江の地に創建したとする説である 1 。蓮淳は本願寺第十世法主・証如の外祖父という立場にもあり、本願寺教団の中枢で絶大な権力を握った実力者であった 3 。この説によれば、願証寺は蓮淳が本願寺の教線を東海地方へ拡大するための、意図的に設置された戦略拠点であったと解釈される。

もう一つは、それより古い起源を示唆する説である。『法泉寺略史』などの記録によれば、文永元年(1264年)に桑名の在地勢力である安田信慶の子・信祐が草庵を結び、後に本願寺第三世・覚如から「願証寺」の寺号を授かったとされる 4 。この場合、蓮淳は既に存在していた在地寺院の歴史と権威を継承する形で、養子として入寺したことになる 5 。

これら二つの創建説の併存は、単なる記録の齟齬ではない。在地に根差した古くからの信仰共同体のエネルギーを、蓮如の子という絶大な宗教的権威を持つ蓮淳を「開基」として迎え入れることで、巧みに本願寺中央の教団システムに統合していくという、本願寺側の高度な地方支配戦略の現れと見ることができる。在地勢力の自律性を尊重しつつ、最終的には本願寺の権威下に組み込むという手法は、本願寺が巨大な宗教王国を築き上げる上で重要な役割を果たした。

願証寺が位置した長島は、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)が伊勢湾に注ぐ河口デルタ地帯に形成された「輪中(わじゅう)」と呼ばれる地域であった 7 。無数の河川や水路によって陸地から隔絶され、堤防によって囲まれた島々の集合体であるこの地は、水運の要衝であると同時に、外部からの大軍の侵攻を極めて困難にする天然の要塞であった 9 。信長にとって、この尾張本国の目と鼻の先に存在する治外法権的な宗教領は、反信長勢力の格好の拠点であり、天下統一を進める上で看過できない戦略的脅威だったのである 7 。

当初、寺は杉江にあったが、天文六年(1537年)までには、より防御に適した長島城に近い南郷西外面付近へ移転しており、その領主化・武装化が着々と進んでいたことが窺える 5 。

第二節:証意の父・証恵の時代と「院家」昇格

証意の父である第三世住持・証恵(しょうえ、1516-1564)の時代に、願証寺はその地位を不動のものとする。証恵は天文五年(1536年)に父・実恵の跡を継ぐと、本願寺第十世法主であり従兄弟にあたる証如から、伊勢・尾張・美濃の東海三国における門徒支配の権限を正式に保証された 12 。これにより、願証寺は名実ともに東海地方の本願寺教団における中核寺院となった。

その地位を決定づけたのが、永禄三年(1560年)の「院家(いんげ)」への昇格である。前年に本願寺第十一世法主・顕如が朝廷から准門跡の地位を認められたことに伴い、願証寺は河内顕証寺、播磨本徳寺と共に、他の多くの有力な一門衆寺院に先駆けて院家の格式を勅許された 5 。院家とは、本願寺宗主を補佐する最高位の寺格であり、これは願証寺が教団内で極めて重要な政治的・宗教的地位を占めていたことの証左である。

この院家昇格のタイミングは、歴史的に極めて重要である。永禄三年は、桶狭間の戦いで今川義元が討たれ、織田信長が尾張で急速に台頭を開始した年と完全に一致する。本願寺顕如が、東海地方の政治情勢が流動化する中で、信長の勢力拡大を牽制し、自らの東方における影響力を強化する意図をもって、戦略的に願証寺の寺格を引き上げた可能性は高い。これは、後に顕如が信長と全面的に対決することを見越した、高度に政治的な布石であったと解釈できよう。

なお、証恵は長島一向一揆が本格化する以前の永禄七年(1564年)に49歳で死去している 12 。一部で彼が長島城陥落の際に殉教したとする俗説が見られるが、これは息子の証意や孫の顕忍の事績との混同であり、明確な誤りである 12 。

表1:願証寺歴代と本願寺主要人物の系図

|

本願寺宗主 |

関係 |

願証寺歴代 |

備考 |

|

8世 蓮如 |

六男 |

1世 蓮淳 (1464-1550) |

願証寺を開基。本願寺教団中枢の実力者。 |

|

9世 実如 |

|

↓ |

蓮淳は実如の同母弟として補佐。 |

|

10世 証如 |

外祖父 |

2世 実恵 (?-1536) |

蓮淳の次男。長島に常住し、寺務を執る。 |

|

|

従兄弟 |

3世 証恵 (1516-1564) |

実恵の子。院家昇格を果たす。諱は教幸。 |

|

11世 顕如 |

|

4世 証意 (1537-1571) |

証恵の子。長島一向一揆を指導。諱は佐玄。 |

|

|

|

5世 顕忍 (1561-1574) |

証意の嫡男。幼くして継職し、長島城で討死。諱は佐堯。 |

|

|

|

6世 顕恵 (1573-?) |

証意の次男。長島壊滅を生き延び、願証寺を再興。後の准恵。 |

この系図は、願証寺が単なる末寺ではなく、本願寺宗主家と直接的な血縁で結ばれた「一門衆寺院」であり、その中でも最高位の「院家」であったことを示している。蓮淳が蓮如の子であると同時に証如の外祖父でもあるという二重の血縁関係 3 は、願証寺の特権的な地位の源泉であり、証意が信長と対峙する背景を理解する上で極めて重要である。

第二章:反信長の狼煙 — 指導者・証意と長島一向一揆の勃発

父・証恵が築いた強固な基盤を受け継いだ証意の時代、願証寺はついに織田信長との全面対決へと突き進む。証意は、単に本山からの指令に従うだけでなく、自ら主戦派の中心として一揆を組織し、信長に手痛い敗北を喫させた。

第一節:証意の継職と主戦派としての台頭

証意(諱は佐玄、1537-1571)は、永禄七年(1564年)、父・証恵の死に伴い28歳で願証寺第四世住持の座を継承した 15 。その二年後の永禄九年(1566年)には上洛し、本願寺法主・顕如から院家の相続を正式に認められている 15 。

時代の趨勢が大きく動いたのは元亀元年(1570年)である。顕如が「仏法之敵」として信長打倒の檄を全国の門徒に発し、石山合戦が勃発すると、証意は即座にこれに呼応した。彼は主戦派の中心人物として、本願寺の坊官・下間頼成(しもつま らいせい)と連署で檄文を飛ばし、伊勢・尾張・美濃の門徒や在地国人に蜂起を促したのである 15 。

この檄に応じて長島に集結した門徒・武士団は、同年11月、本願寺から派遣された指揮官・下間頼旦(しもつま らいたん)らと共に、信長の弟・織田信興が守る尾張国の古木江城を急襲。数に勝る一揆勢は城を陥落させ、信興を自害に追い込んだ 1 。この戦果は、長島一向一揆の戦端を開くとともに、一揆勢の士気を大いに高め、信長に自らの喉元に突きつけられた刃の鋭さを痛感させるに十分であった。証意の行動は、浅井・朝倉氏らが形成した「信長包囲網」と完全に連動しており、単なる地域的な反乱ではなく、反信長連合の一翼を担う戦略的なものであった 11 。

第二節:第一次長島侵攻 — 織田軍を退けた証意の戦術

弟を殺害され、本拠地の背後を脅かされた信長は、報復と脅威の除去のため、元亀二年(1571年)5月12日、5万ともいわれる大軍を動員して長島への第一次侵攻を開始した 1 。軍は三方に分かれ、信長本隊は津島に、佐久間信盛隊は中筋口から、そして柴田勝家が率いる美濃衆は太田口から、それぞれ長島へと攻め寄せた 7 。

これに対し、証意と一揆軍は、輪中という特殊な地形を最大限に活用した防衛戦を展開した。複雑に入り組んだ水路と堅固な堤防、そして各所に築かれた砦群(大鳥居砦、篠橋砦など十数ヶ所)は、大軍の行動を著しく制限した 10 。織田軍は攻め手を欠き、周辺の村々に放火するなどして威嚇するに留まった。

そして5月16日、織田軍が退却を開始すると、証意はこれを絶好の好機と判断した。一揆勢は山中や狭隘な道筋に巧みに伏兵を配置し、撤退する織田軍に猛烈な追撃を加えた 7 。この戦いで、殿(しんがり)を務めた猛将・柴田勝家は負傷し、旗指物まで奪われるという屈辱を味わった。さらに、勝家に代わって殿を務めた西美濃三人衆の一人、氏家卜全(うじいえ ぼくぜん)は、一揆勢の猛攻の前にあえなく討死した 1 。

この第一次長島侵攻は、織田信長の軍事キャリアにおける数少ない完敗の一つであり、証意の軍事指導者としての名声を不動のものにした。彼は「院家」という宗教的カリスマによって門徒を結束させると同時に、在地領主として地形を熟知し、効果的なゲリラ戦術を立案・実行する軍事的才能を兼ね備えた、極めて有能なリーダーであった。彼の存在こそが、長島一向一揆を単なる農民反乱の域を超えた、組織的かつ強力な軍事勢力たらしめていたのである。

表2:長島一向一揆 主要戦闘経過一覧

|

時期 |

合戦名 |

織田軍指揮官 |

一揆軍指導者 |

両軍兵力(推定) |

主要経過と結果 |

|

元亀元年(1570)11月 |

古木江城の戦い |

織田信興 |

願証寺証意 、下間頼旦 |

織田軍:少数 / 一揆軍:数万 |

一揆勢が古木江城を攻略。信長の弟・信興が自害。一揆の戦端が開かれる。 |

|

元亀二年(1571)5月 |

第一次長島侵攻 |

織田信長、柴田勝家、佐久間信盛 |

願証寺証意 |

織田軍:約5万 / 一揆軍:不明 |

輪中の地利を活かしたゲリラ戦術で一揆軍が防戦。退却する織田軍を追撃し、氏家卜全を討ち取り、柴田勝家を負傷させる。 織田軍の完敗 。 |

|

天正元年(1573)9-10月 |

第二次長島侵攻 |

織田信長、柴田勝家、滝川一益、羽柴秀吉 |

顕忍 、下間頼旦 |

織田軍:数万 / 一揆軍:約2万 |

信長は長島周辺の城砦を攻略し、長島を孤立させる作戦を実行。一揆勢は退却する織田軍を追撃し、林通政を討ち取るも、戦略的には包囲網が狭まる。 |

|

天正二年(1574)7-9月 |

第三次長島侵攻 |

織田信長、織田信忠、九鬼嘉隆 |

顕忍 、下間頼旦 |

織田軍:8万~12万 / 一揆軍:10万以上 |

水軍による海上封鎖と徹底的な兵糧攻め。降伏を申し出た一揆勢を信長がだまし討ちにし、下間頼旦らが戦死。残る砦を焼き払い、 一揆勢は2万人以上が死亡し壊滅 。顕忍も討死。 |

この一覧は、4年以上にわたる戦いの推移を示している。特に、第一次侵攻での「ゲリラ戦による勝利」から、第三次侵攻での「兵糧攻めと皆殺し」へと至る信長の戦術の劇的な変化は、証意の死という指導者の交代が戦局に与えた影響の大きさを浮き彫りにしている 7 。

第三章:指導者の急死と一揆の終焉

第一次侵攻における輝かしい勝利からわずか4ヶ月後、長島一向一揆は最大の悲劇に見舞われる。指導者・願証寺証意の突然の死である。この事件は、一揆の運命を暗転させ、信長による凄惨な殲滅戦への道を開くことになった。

第一節:謎に包まれた証意の死

元亀二年(1571年)6月6日、証意は35歳の若さで急逝した 15 。この死は、そのあまりに絶妙なタイミングから、今日に至るまで様々な憶測を呼んでいる。

複数の二次資料や歴史解説において、この死は「織田方による暗殺」であったと記されている 5 。信長にとって、武力で屈服させることが困難であった難敵を、謀略によって排除することは極めて合理的な選択肢であった。第一次侵攻で手痛い敗北を喫した直後であることからも、この説は強い説得力を持つ。鉄砲の名手であった滝川一益のような工作を得意とする武将が信長麾下にいたことも、暗殺説の信憑性を補強する一因となっている 23 。

しかしながら、この暗殺説を直接的に裏付ける同時代の一次史料は、現在のところ確認されていない。『信長公記』のような信頼性の高い記録においても、彼の死に関する記述は見当たらず、他の文献で「急死」と記されているのみである 15 。当時の衛生環境や、大戦を指揮した後の心身の疲労を考慮すれば、疫病や過労による病死の可能性も決して低くはない。劇的な展開を好む後世の軍記物などが、物語性を高めるために創作した可能性も視野に入れる必要があり、真相は依然として歴史の闇の中にある。

死因が何であれ、カリスマ的指導者であった証意の突然の喪失は、一揆勢の士気と統率力に計り知れない打撃を与えた。彼の死がなければ、その後の長島の運命は大きく異なっていたであろうことは想像に難くない。

第二節:焦土と化した聖域 — 長島城の陥落と「根切り」

証意の死後、願証寺の法灯を継いだのは、わずか11歳の嫡男・顕忍(けんにん、佐堯とも)であった 5 。幼い彼に父のような指導力を期待することはできず、実際の軍事指揮は、石山本願寺から派遣された坊官である下間頼旦らが担う体制へと移行した 1 。証意という「在地」の絶対的な求心力を失い、指導体制が「幼君」と「中央からの派遣官僚」という混成型になったことは、一揆勢の結束に微妙な影を落としたと考えられる。門徒たちにとっては郷土と信仰の全てを賭けた戦いであったが、派遣された指揮官にとっては数ある戦線の一つに過ぎないという意識のズレが、組織の脆弱化に繋がった可能性は否定できない。

天正元年(1573年)、浅井・朝倉氏を滅ぼして後顧の憂いを断った信長は、第二次長島侵攻を敢行する。この時、信長は第一次侵攻の失敗から学び、長島本体への直接攻撃を避けた。代わりに、周辺の協力的な城砦を一つずつ確実に攻略し、長島を戦略的に孤立させる「外堀を埋める」戦術を採用した 7 。

そして天正二年(1574年)、信長は最後の殲滅戦に乗り出す。8万とも12万ともいわれる、織田軍の総力を結集した空前の大軍を動員 7 。九鬼嘉隆率いる水軍で伊勢湾を完全に封鎖し、海からの補給路を断つという、一揆側には対抗しようのない徹底的な兵糧攻めを行った 1 。

第一次侵攻の失敗から信長が学んだことは明らかであった。ゲリラ戦という敵の土俵で戦うことを放棄し、自らの圧倒的な動員力と経済力を活かした兵糧攻めと海上封鎖によって、敵の強みを完全に無力化したのである。この戦略の進化は、信長の冷徹な合理性と学習能力を如実に示している。

長島城内ではやがて兵糧が尽き、餓死者が続出した。追い詰められた一揆勢は降伏を申し出るが、信長はこれを謀略をもって受け入れると見せかけ、城から退去しようとした門徒たちを鉄砲で一斉に射殺した 6 。このだまし討ちで下間頼旦も命を落とした 24 。信長の裏切りに激高した生き残りの門徒たちが、裸で抜刀して織田軍に決死の突撃を敢行し、信長の兄・織田信広らを討ち取るという一幕もあったが、大勢は変わらなかった。信長は怒りのままに、残る中江・屋長島の砦に立てこもる者たちを幾重にも柵で囲み、四方から火を放って、女子供を含む2万人ともいわれる人々を文字通り焼き殺した 6 。世に言う「根切り」である。

この凄惨な戦いの末、願証寺第五世・顕忍もまた、14歳の若さで討死、あるいは自刃したと伝えられている 5 。こうして、東海地方に一大王国を築いた願証寺と長島の門徒共同体は、地上からその姿を消した。

第四章:歴史的評価と後世への影響

長島の悲劇は、願証寺証意という指導者の死によって決定づけられた。彼の人物像を他の抵抗勢力の指導者と比較し、また彼が遺した血脈がその後いかなる運命を辿ったのかを追うことで、この歴史的事件の全体像がより明確になる。

第一節:指導者・願証寺証意の実像

願証寺証意のリーダーシップは、信仰の力で門徒を結束させる宗教指導者としての側面と、地形を読み解き効果的な戦術を駆使する軍事司令官としての側面を併せ持つ、複合的なものであった 15 。この点が、他の反信長勢力の指導者たちとの比較において、彼の特異性を際立たせる。

- 下間頼廉(石山本願寺)との比較 : 石山合戦において本願寺軍を実質的に指揮した下間頼廉は、法主・顕如の側近として教団全体の戦略、外交、内政を統括する「宰相」あるいは「参謀総長」的な役割を担っていた 29 。彼の視野は全国に及び、毛利氏や武田氏との連携といった大局を動かしていた。対して証意は、より「現場」に近い、一地方の領主兼方面軍司令官としての性格が強い。彼の指導力は、長島という具体的な土地と、そこに住まう門徒との直接的な結びつきに根差していた。

- 鈴木孫一(雑賀衆)との比較 : 鉄砲傭兵集団・雑賀衆の棟梁であった鈴木孫一(雑賀孫市)は、卓越した軍事技術と契約に基づく実利によって集団を率いる、プロフェッショナルな軍事指導者であった 30 。彼の軍団は高い機動力と火力を誇ったが、その結束はあくまで傭兵としての契約関係にあった。一方、証意が率いた一揆勢は、「欣求浄土 厭離穢土」を旗印に掲げ、来世での往生を信じて死をも恐れぬ信仰心で結束した宗教共同体であった 1 。証意の力の源泉は、この信仰と郷土防衛意識が不可分に一体化した点にあり、その結束の質は孫一の軍団とは根本的に異なっていた。

第二節:断絶と再興 — 願証寺の血脈と法灯

信長による「根切り」によって、長島の願証寺と門徒共同体は物理的に壊滅した。しかし、その法灯と血脈は、奇跡的に断絶を免れた。

長島城陥落の混乱の中、証意の次男で当時わずか2歳であった顕恵(けんね、後の准恵)が、家臣らの手によって救出され、大坂の石山本願寺へと送り届けられたのである 5 。本願寺は彼を願証寺の正統な後継者として認め、その血脈は未来へと繋がれた。

信長の死後、政治状況が変化すると、願証寺再興の動きが始まる。天正12年(1584年)から13年頃、信長の次男・織田信雄の許可を得て、まず尾張国清洲に願証寺が再建された 5 。その後、成長した顕恵は近江国日野にも願証寺を興し、さらに慶長年間にはかつての拠点に近い伊勢国桑名にも願証寺が復興された 6 。名古屋(後の本願寺名古屋別院)や長島にも通寺が設けられるなど、願証寺は各地にその根を再び下ろしていった 5 。

この再興の事実は、信長の徹底的な弾圧をもってしても、門徒たちの信仰共同体の根を完全に絶ち切ることはできなかったことを物語っている。指導者や寺院という物理的な拠点を失っても、生き残った門徒や周辺地域の信徒たちが、顕恵という正統な血脈を新たな核として再結集したのである。これは、信仰に基づく共同体が持つ、物理的な破壊を超えた強靭な持続性と回復力を示す好例と言えよう。

江戸時代には、本願寺の東西分裂や、桑名願証寺の住職が浄土真宗高田派へ転派する騒動なども経験したが 5 、長島門徒の系譜を引く寺院は、浄土真宗本願寺派(西本願寺派)や真宗大谷派(東本願寺派)として、形を変えながらも現代までその法灯を守り伝えている 2 。なお、かつて杉江にあった最初の願証寺の故地は、明治時代の木曽三川分流工事によって、長良川の川底へと沈んでいる 35 。

結論

願証寺証意の生涯は、戦国時代における宗教勢力の役割とその限界を鮮やかに映し出している。彼は単なる一揆の扇動者ではなく、本願寺宗家の血統という宗教的権威と、在地領主としての政治的・軍事的実力を兼ね備えた、戦国期の「宗教領主」として正当に評価されるべき人物である。彼の卓越した指導力のもと、長島の一向門徒は強固な軍事共同体と化し、天下布武を進める織田信長にとって、その事業を根底から揺るがしかねない深刻な脅威となった。

長島一向一揆の歴史は、阿弥陀如来への絶対的な帰依という強固な信仰が、いかに強大な政治的・軍事的なエネルギーを生み出し得たかを示す。しかし同時に、中央集権的な統一国家の樹立を目指す世俗権力(信長)と、治外法権的な領域支配を目指す宗教王国(本願寺)とのイデオロギー的対立が、いかに妥協を許さない凄惨な殲滅戦という悲劇に行き着くかを物語っている。

証意の第一次侵攻における輝かしい勝利と、その直後の謎に満ちた死は、この対立の劇的な転換点であった。彼の死が暗殺であったのか、あるいは病死であったのか、その真相を確定させる同時代の一次史料の発見は、今後の研究における大きな課題として残されている。また、壊滅後に各地で再興された願証寺に伝わる由緒書や寺伝を比較検討し、長島一向一揆の記憶が後世にどのように語り継がれ、あるいは変容していったのかを丹念に追跡することも、この歴史的悲劇の全体像をより深く理解する上で不可欠であろう。

願証寺証意という人物は、信仰の理想に殉じ、時代の激流に飲み込まれていった一人の指導者として、また戦国という時代の複雑さと残酷さをその一身に体現した存在として、今後も研究され続けるべき重要な歴史上の人物である。

引用文献

- 歴史 :: 平尾御坊願證寺 https://gansyouji.jpn.org/index.php/225

- 願証寺(がんしようじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A1%98%E8%A8%BC%E5%AF%BA-1156980

- 顕証寺蓮淳とその書状 https://otani.repo.nii.ac.jp/record/2576/files/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E5%AD%B8%E5%A0%B1%20%E7%AC%AC48%E5%B7%BB%E7%AC%AC4%E5%8F%B7-3%E5%8C%97%E8%A5%BF.pdf

- 願 証 寺 の 成 立 - ECHO-LAB http://echo-lab.ddo.jp/Libraries/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%94%EF%BC%92%E5%8F%B7/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%94%EF%BC%92%E5%8F%B7%20008%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%92%8C%E4%B9%8B%E3%80%8C%E9%A1%98%E8%A8%BC%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%88%90%E7%AB%8B%E2%80%95%E2%80%95%E7%94%B1%E7%B7%92%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E2%80%95%E2%80%95%E3%80%8D.pdf

- 願証寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%98%E8%A8%BC%E5%AF%BA

- 【T-ME003】願證寺 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/siseki/entry2291.html

- 長島一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 556.歴史を訪ねる(18):長島一向一揆 | 壽福寺だより http://jufukuji2.blog.fc2.com/blog-entry-570.html

- 新桑名市誕生10周年記念シンポジウム「戦国・織豊期@桑名」資料集(PDF:3074KB) https://www.city.kuwana.lg.jp/documents/11574/symposium10.pdf

- 輪中における水制御と水の神性 https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/21018/files/k11170_thesis.pdf

- 571.歴史を訪ねる(21):長島一向一揆(2)「願証寺」 | 壽福寺だ ... http://jufukuji2.blog.fc2.com/blog-entry-585.html

- 証恵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%81%B5

- 本願寺光佐とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA%E5%85%89%E4%BD%90

- 蓮淳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E6%B7%B3

- 証意 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%84%8F

- 長島一向一揆/古戦場|ホームメイト https://www.touken-collection-kuwana.jp/mie-gifu-kosenjo/nagashimaikkoikki-kosenjo/

- 【歴史散策】長島一向一揆の地を巡る Part1 | 明智えっくんのガンプラブログ http://gunpla-ekkun.com/2022/07/19/%E3%80%90%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%95%A3%E7%AD%96%E3%80%91%E9%95%B7%E5%B3%B6%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86%E3%81%AE%E5%9C%B0%E3%82%92%E5%B7%A1%E3%82%8B-part1/

- 長島一向一揆古戦場:三重県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/nagashima/

- 史蹟 - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/148/chapter_4_s.pdf

- 織田家族大浩劫-長島一向一揆 - WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/13320432/

- 長島一向一揆とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 長島一向一揆で戦死した、西美濃三人衆の氏家卜全の供養塔 - 武将愛 https://busho-heart.jp/archives/6122

- 滝川一益の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46490/

- 下間頼旦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E6%97%A6

- 石山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 伊勢長島一向一揆:その3 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/IseNagashimaIkki3.html

- 長島一向一揆 - 桑名市 https://www.city.kuwana.lg.jp/hisyokoho/kosodatekyouiku/kidspage/nagashimaikkouikki.html

- 信長の伊勢攻略と長島一向一揆 - 三重の文化 https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/arekore/detail8.html

- 下間頼廉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E5%BB%89

- 信長6万の軍勢をも退けた雑賀孫一と鉄砲衆...秀吉・家康も恐れた「雑賀衆」の強さとは? https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9889

- 戦国時代の紀伊地域における傭兵活動に関する研究 : 雑賀衆傭兵団を中心に https://k-rain.repo.nii.ac.jp/record/1576/files/higashiajia_02_011.pdf

- 447回忌供養法要 | 石垣まさし ひとりごと - FC2 http://masa656.blog.fc2.com/blog-entry-1537.html

- I 願証寺跡 - BIGLOBE http://www5c.biglobe.ne.jp/~ito/michikusa/I%20gansyojiato.htm

- 長島一揆(ナガシマイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E4%B8%80%E6%8F%86-107688

- ガンショウジ願證寺 - 桑名市 https://www.city.kuwana.lg.jp/kanko/miru/history/history007.html

- 願証寺 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1723