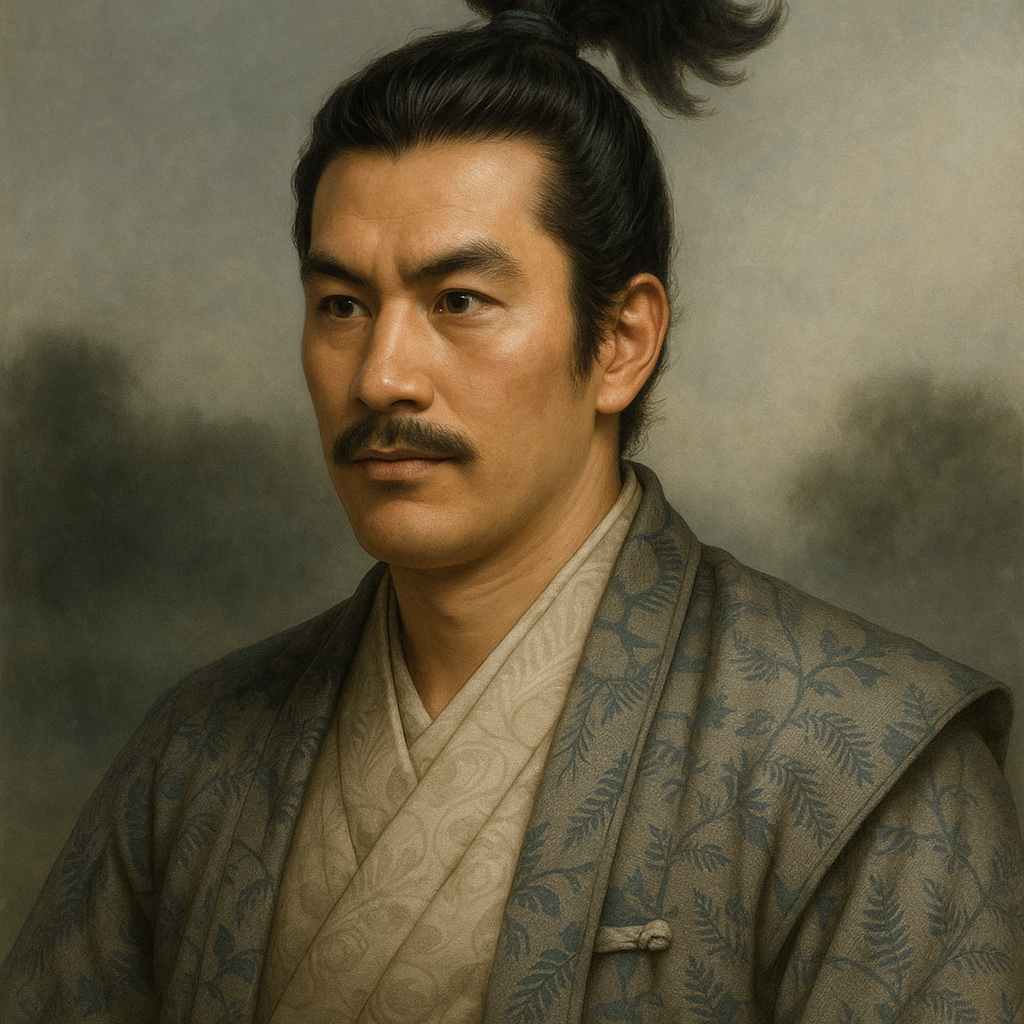

麻生元重

麻生元重は筑前の豪族で山鹿城主。秀吉の九州征伐で降伏し筑後へ移封。小早川氏の与力となり、弟家勝が福岡藩士として家名を再興した。家紋は麻の葉紋など。

戦国期筑前豪族 麻生元重に関する調査報告

序章

本報告は、日本の戦国時代に活動した筑前国の豪族、麻生元重(あそう もとしげ)について、現存する史料に基づき詳細な調査を行った結果をまとめたものである。利用者より提示された情報、すなわち麻生元重が筑前の豪族であり山鹿城主であったこと、麻生家が遠賀郡山鹿の地頭職を務めた宇都宮家政を祖とする宇都宮家の庶流であること、そして豊臣秀吉の九州征伐軍に降伏し、後に筑後へ移封されたという概要を踏まえ、本報告ではこれらの情報を深掘りし、関連史料を博捜することで、より包括的かつ詳細な麻生元重の歴史像を提示することを目的とする。

特に、九州征伐時の麻生氏当主として、史料によって「麻生元重」の名が見られる一方で、「麻生家氏(あそう いえうじ)」という人物の記録も存在し、両者の関係性や特定の事績における主体の同定がしばしば問題となる。本報告においては、この麻生元重と麻生家氏の関係性の解明も重要な焦点の一つとして扱い、慎重な史料比較を通じて考察を加える。

第一章:麻生氏の出自と筑前における基盤

1.1 宇都宮氏の庶流としての麻生氏

麻生氏は、その出自を下野国(現在の栃木県)を本拠とした名族、宇都宮氏に持つとされる。鎌倉時代初期、宇都宮氏の一族が筑前国遠賀郡(おんがぐん)に下向し、在地領主としての麻生氏の歴史が始まった。

史料によれば、麻生氏は宇都宮氏の一族である城井氏(豊前宇都宮氏)の庶家にあたるとされる 1 。具体的には、建久5年(1194年)、高階忠業(たかしな ただなり)の子で宇都宮朝綱(うつのみや ともつな)の猶子となった宇都宮重業(うつのみや しげなり)が筑前国に約1,000町とされる所領を与えられ、遠賀郡麻生郷花尾(現、北九州市八幡西区)に花尾城を築き、山鹿氏・麻生氏の祖となったという伝承がある 1 。また別の史料では、鎌倉時代初期に下野の豪族宇都宮氏の一族が、平家方で筑前遠賀川流域に勢力を持っていた山鹿秀遠(やまが ひでとお)の遺領に入ったことが麻生氏の始まりであり、建長元年(1249年)には北条氏の被官であった資時(すけとき)が「山鹿荘内麻生荘」(現在の北九州市八幡東区周辺)の地頭代に任ぜられ、これが麻生氏の祖となったともされる 2 。

利用者によって言及されている宇都宮家政(うつのみや いえまさ)に関しては、「麻生系図」によると、源頼朝の側近で祈禱師的立場にあったとされる一品房昌寛(いっぽんぼうしょうかん)の養子となったのが宇都宮氏と縁故のある家政であり、彼が山鹿の所領を譲与されたと記されている 3 。

これらの記録は、麻生氏が宇都宮氏の系統を引き、遠賀郡の麻生荘あるいは山鹿荘を基盤として成立したことを示している。宇都宮重業、資時、家政といった複数の人物が始祖として伝えられている点は、初期の系譜に関する記録の錯綜や多様な伝承の存在を示唆するが、宇都宮氏の庶流であるという点では共通認識が見られる。麻生氏の成立と発展は、鎌倉幕府による地頭職の設置という中央政権の地方支配体制と、在地武士団の形成過程が密接に関連していることを物語っている。関東の名族である宇都宮氏の血統が、遠く離れた九州の地で在地勢力として根付き、現地の歴史に深く関与していく過程は、中世武士の移動と土着化の様相を示す一例と言えよう。

1.2 戦国期における麻生氏の勢力と主要城郭

戦国時代に至り、麻生氏は筑前国遠賀郡を中心に勢力を有する国人領主としてその名を歴史に刻む。彼らは、遠賀川流域という地理的条件の戦略的重要性に支えられ、またそれ故に周辺の有力大名の動向に大きく影響を受けながら、その勢力を維持・拡大しようと試みた。

明徳年間(1390年~1394年)には大内氏の麾下(きか)に入り、その推挙によって室町幕府の奉公衆となったとされる 1 。その後、一族は遠賀川を挟んで東西に分かれ、西麻生は吉木村(現、遠賀郡芦屋町)の岡城に、東麻生は帆柱山城(現、北九州市八幡西区)に拠点を構えたという 1 。戦国時代には、同じく筑前の有力国人である宗像氏との間で激しい抗争を繰り広げ、一時は遠賀川以西の遠賀郡を宗像氏に割譲し、その従属下に入るなど、厳しい状況にも直面した 1 。

麻生氏の主要な城郭としては、本城格であった花尾城のほか、帆柱山城、そして本報告の主題である麻生元重が城主であったとされる山鹿城(やまがじょう、現、遠賀郡芦屋町)などが挙げられる 4 。山鹿城は、元々藤原秀郷の弟・藤原藤次によって築かれ、藤次が山鹿氏を名乗って以降、山鹿氏代々の居城であったが、戦国時代には花尾城主であった麻生氏の支配下に入ったとされている 5 。山鹿城は、山鹿麻生氏の本拠として栄えた時期もあった 6 。

遠賀川流域は、古代より水運の要衝であり、特に遠賀川河口や洞ノ海(どうのかい、現在の洞海湾)は交通・運輸の重要拠点であった 3 。このような地理的利点は、麻生氏の勢力基盤形成に大きく寄与した一方で、大内氏、宗像氏、さらには大友氏、毛利氏といった周辺の有力大名からの干渉や争奪の対象となる要因ともなった。麻生氏の歴史は、この地理的条件がもたらす恩恵と試練の中で、巧みな外交と武力によって自立を模索し続けた国人領主の姿を映し出している。

第二章:麻生元重の実像と活動

2.1 史料に見る「麻生元重」:麻生家氏との関係性の検証

麻生元重という人物の実像に迫る上で、まず避けて通れないのが、同時代に同じく麻生氏の当主として活動した麻生家氏との関係性である。両者は、特に豊臣秀吉の九州征伐という画期的な出来事において、降伏し筑後へ移封された麻生氏の当主として、史料によって名が混在して現れることがある。

まず、「麻生元重」に関する記述を見てみよう。天正15年(1587年)、豊臣秀吉の九州征伐の際、麻生氏の当主であった「麻生上総介元重(あそう かずさのすけ もとしげ)」が秀吉軍に降伏し、筑後国へ移封され、これに伴い山鹿城は廃城になったと複数の史料に記されている 6 。また、軍記物語である『陰徳太平記(いんとくたいへいき)』巻四十一には、これより前の時代の出来事として、「麻生上総介元重」が宗像氏景(むなかた うじかげ)らと共に高橋鑑種(たかはし あきたね、または高橋紹運の父である高橋鑑種とは別人か検討が必要)に同調し、豊後の大友宗麟(おおとも そうりん)の怒りを買ったという記述が見られる 7 。この高橋鑑種の反乱は永禄12年(1569年)頃のことであり、九州征伐の約20年前の出来事となる。

一方、「麻生家氏」については、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活動した武将であり、筑前花尾城主、麻生氏の第19代当主であったとされる 8 。家氏の父は麻生隆実(あそう たかざね)であり、九州統一を目指す島津氏の勢力に対抗するため、豊臣秀吉に従ったとされている 1 。天正14年(1586年)から始まった九州征伐においては、父・隆実の子である麻生家氏が、豊臣方の軍監であった黒田孝高(くろだ よしたか、官兵衛)の勧告に従って花尾城を開城し降伏、後に筑後国へ移されたため、花尾城は廃城となったという記録がある 9 。家氏の通称は六郎、後に次郎左衛門尉であった 8 。

ある史料では、山鹿城からの移封に関して、「福岡古城探訪」では麻生隆実、「戦国人名事典」では麻生元重、そして「福岡県の地名」では麻生家氏が筑後へ移封されたと記されており、史料によって当主の名に異同が見られることが指摘されている 10 。

これらの情報を比較検討すると、以下の点が明らかになる。

|

項目 |

麻生元重 |

麻生家氏 |

|

通称/官途名 |

上総介 |

六郎、次郎左衛門尉 |

|

主な関連城郭 |

山鹿城 |

花尾城 |

|

父の名 |

不明(史料からは明確でない) |

麻生隆実 |

|

九州征伐時の行動 |

豊臣秀吉に降伏、筑後へ移封 |

黒田孝高に従い開城降伏、筑後へ移封 |

|

主な関連史料 |

『遠賀郡誌』、『山鹿侯旧蹟考』、『陰徳太平記』 |

『麻生氏系図』、『筑前国続風土記』、黒田家文書など |

官途名(上総介と次郎左衛門尉)、主たる関連城郭(山鹿城と花尾城)、そして父の名(家氏の父は隆実と明記されている)が異なることから、麻生元重と麻生家氏は別人である可能性が高いと考えられる。九州征伐という大きな歴史的転換点において、麻生一族全体の動向として記録される際に、個々の人物の行動が混同されたり、あるいは山鹿城系統と花尾城系統がそれぞれ別個に(しかし連携して)豊臣方に帰順した結果、異なる名が代表者として記録された可能性も否定できない。本報告では、利用者の関心対象である「麻生元重」を主軸に据えつつ、家氏の情報を比較対象として提示することで、この問題に対する理解を深めることを試みる。この人物同定の難しさは、戦国期の地方史研究における史料の断片性や記録の錯綜を示す典型例と言えるだろう。

2.2 山鹿城主としての麻生元重

前節で確認した通り、複数の史料が麻生元重を山鹿城主として記録している 6 。山鹿城は遠賀川下流域、芦屋津を望む戦略的要衝に位置し、古代からの交通の結節点であった 10 。麻生氏にとって、山鹿城は花尾城や帆柱山城と並ぶ重要な拠点の一つであり 4 、元重はこの城を拠点として遠賀郡における地域支配の一翼を担っていたと考えられる。しかしながら、山鹿城主としての元重の具体的な統治活動や事績に関する詳細な記録は、現時点では乏しいと言わざるを得ない。

2.3 『陰徳太平記』等における記述の検討

麻生元重の九州征伐以前の活動を示唆する史料として、『陰徳太平記』の記述が注目される。同書巻四十一には、麻生上総介元重が宗像氏景、同重継、城井鎮房(きい しげふさ、原文「城中中務」)、長野三郎左衛門、千手美濃守鑑元(せんじゅ みののかみ あきもと)、後藤寺源太左衛門といった筑前・豊前の国人領主たちと共に、高橋鑑種に同調し、これによって大友宗麟の怒りを買ったと記されている 7 。

この記述の背景には、永禄年間(特に永禄12年、1569年頃)における北九州の複雑な政治・軍事状況がある。当時、豊後の大友宗麟は筑前・豊前方面への勢力拡大を強力に推進しており、これに対して周防の毛利元就(もうり もとなり)が北九州への影響力を保持しようと介入し、両者の間で激しい抗争が繰り広げられていた。高橋鑑種(当時、宝満城・岩屋城主)は、当初大友方に属していたが、後に毛利方へ寝返り、大友氏に反旗を翻した。この反乱に、麻生元重を含む周辺の国人領主たちが呼応したというのが『陰徳太平記』の伝えるところである 7 。麻生家氏の父である麻生隆実も、この時期、毛利氏と連携して大友氏に対抗する動きを見せており 11 、麻生一族全体が反大友的な立場にあった可能性は高い。

『陰徳太平記』の記述が史実を正確に反映しているとすれば、麻生元重は九州征伐の約20年も前から、大友氏に対抗する勢力の一員として活動していたことになり、彼の政治的立場を理解する上で重要な情報となる。しかしながら、『陰徳太平記』は江戸時代に成立した軍記物語であり、史実考証よりも物語としての面白さを追求する傾向があるため、その記述内容については慎重な吟味が必要である。他の一次史料との比較検討を通じて、その信憑性を確認する作業が不可欠であるが、現時点ではこの反乱への元重の具体的な関与を示す他の確実な史料は見出しがたい。それでもなお、この記述は、当時の筑前における麻生氏が、大友・毛利という二大勢力の狭間で、自らの存続を賭けて複雑な外交関係を構築し、時には武力蜂起にも加担するという、戦国国人の典型的な行動様式を示唆するものとして興味深い。

第三章:豊臣秀吉の九州征伐と麻生氏の動向

3.1 九州征伐への対応:降伏に至る経緯

天正14年(1586年)から翌15年(1587年)にかけて、関白豊臣秀吉は島津氏の勢力拡大を抑え、九州全土をその支配下に置くため、大規模な軍事行動、すなわち九州征伐を敢行した。この未曾有の大軍の前に、九州の多くの大名・国人領主は対応を迫られた。麻生氏もその例外ではなかった。

史料によれば、麻生氏は豊臣秀吉の九州征伐軍に対して降伏の道を選んだ。麻生元重については、天正15年(1587年)、当主であった麻生上総介元重が豊臣秀吉に降ったとされている 6 。一方、麻生家氏に関しては、天正14年(1586年)の九州征伐において、父・麻生隆実の子である家氏が、豊臣軍の軍監として派遣された黒田孝高(官兵衛)の説得を受け入れ、居城である花尾城を開城し降伏したと記録されている 9 。また、家氏は九州に覇を唱えようとする島津氏に対抗する形で豊臣秀吉に従ったという側面も指摘されている 1 。

これらの記述は、麻生氏が秀吉の圧倒的な軍事力の前に恭順の意を示したことを明確に示している。黒田官兵衛が降伏の仲介役として登場する点は、他の九州国人領主が豊臣政権に帰順する際の事例とも共通しており、官兵衛の調略能力の高さと、豊臣政権の九州平定における彼の役割の重要性を示唆している。島津氏への対抗という動機は、当時の九州における勢力図の複雑さを反映しており、単に強大な勢力に屈したというだけでなく、より有利な条件での存続を模索した結果であった可能性も考えられる。

3.2 筑後国への移封:背景と詳細

豊臣秀吉への降伏の結果、麻生氏は長年の本領であった筑前国遠賀郡を離れ、筑後国(現在の福岡県南部)へ移封されることとなった。この移封は、豊臣政権による全国規模での大名・国人領主統制策の一環であり、旧来の勢力基盤から切り離し、新たな支配体制の中に組み込むという明確な意図があった。

麻生元重に関しては、降伏後に筑後へ移され、これに伴い山鹿城は廃城となったと伝えられる 6 。麻生家氏についても同様に、降伏後に筑後へ移され、花尾城が廃城となったとされる 9 。家氏の筑後転封の時期については、文禄4年(1595年)とする記録 1 と、天正15年(1587年)に秀吉が発給した朱印状により、小早川隆景(こばやかわ たかかげ)の与力として筑後国への領地替えが命じられたとする記録 8 があり、情報に若干のずれが見られる。

移封先の具体的な内容については、麻生家氏に関する記録が比較的詳細である。それによれば、家氏は筑後国三井郡(みいぐん)の5ヶ村と生葉郡(いくはぐん)の4ヶ村、合計で4600石の知行を与えられた 12 。これにより、麻生氏は遠賀郡の本領を召し上げられ、その地を離れることになった。この4600石という石高は、独立した大名としての地位ではなく、豊臣政権の重鎮である小早川隆景の与力、すなわち配下の武将という立場に置かれたことを示している。

九州征伐とそれに続く国割り・移封は、戦国時代を通じて形成されてきた九州の地域権力構造を根本から変革し、中央集権的な豊臣体制を確立する上で画期的な出来事であった。麻生氏の事例は、この大変革の波に翻弄され、新たな秩序への適応を余儀なくされた中小国人領主の典型的な運命を物語っている。旧領を離れ、石高も減少し、有力大名の指揮下に入るという変化は、自立性の喪失と中央権力への従属化を明確に示している。「与力」としての配置は、軍事力として期待されると同時に、直接の家臣団とは異なる形で、監視・統制下に置くという豊臣政権の巧妙な戦略の一端であった可能性も否定できない。特に、小早川隆景という豊臣政権の中枢を担う人物の配下に組み込まれたことは、麻生氏の旧勢力に対する一定の警戒と、同時にその武力や経験を活用しようとする政権の方針の双方を示唆していると言えよう。

第四章:筑後移封後の麻生氏

4.1 筑後における所領と石高

豊臣秀吉による九州平定後、筑後国へ移封された麻生氏(主に麻生家氏に関する記録として残る)の具体的な知行地と石高は、当時の彼らの経済的基盤と新たな立場を示す重要な情報である。天正15年(1587年)の豊臣秀吉朱印状に基づき、麻生家氏は小早川隆景の与力として、以下の所領を与えられた 12 。

表2:筑後移封後の麻生氏知行地・石高(天正15年時点、麻生家氏宛)

|

郡名 |

村名 |

石高(概数) |

|

三井郡 |

大良原村 |

約660石 |

|

三井郡 |

そめむら |

約771石 |

|

三井郡 |

くしら原村 |

約884石 |

|

三井郡 |

いなかす村 |

約1220石 |

|

三井郡 |

下ゆけ村 |

約390石 |

|

生葉郡 |

東山村 |

約294石 |

|

生葉郡 |

星野山村 |

約338石 |

|

生葉郡 |

星形村 |

約163石 |

|

生葉郡 |

いと丸村 |

約78石 |

|

合計 |

|

約4600石 |

これらの村名は、移封後の麻生氏が筑後国の三井郡と生葉郡に分散した形で知行地を有していたことを示している。合計4600石という石高は、遠賀郡に広大な所領を有していたとされるかつての勢力と比較すれば減少したものの、依然として一定の規模を持つ領主であったことを物語る。しかし、本領であった遠賀郡から切り離され、新たな土地で、しかも有力大名の与力という立場に置かれたことは、麻生氏の地位が大きく変化したことを意味していた。

4.2 小早川氏、黒田氏との主従関係

筑後へ移封された後の麻生氏は、新たな主君のもとで活動を続けることになった。この時期の動向は、主に麻生家氏とその弟とされる麻生家勝(あそう いえかつ)の記録を通じて追うことができる。

まず、小早川氏との関係である。前述の通り、麻生家氏は小早川隆景の与力として筑後へ移った 8 。しかし、その立場は安泰なものではなく、隆景によって領主としての権限が制約され、家臣に対して発給した証書や書付類も隆景に取り上げられるなど、その支配力は大きく削がれていた 12 。慶長元年(1596年)時点では、小早川家の家督を継いだ小早川秀秋(こばやかわ ひであき)の支配下にあり、例えば筑後国生葉郡星野村の年貢に関しては、村高の5割の免率で算出される大豆や白米の基本年貢、および一部の銀子が家氏に収納されたものの、その他の銀子や漆、綿は秀秋の家臣である渡辺勘右衛門に収納されるという状況であった 12 。これは、麻生氏の知行に対する小早川氏の直接的な介入が強まっていたことを示している。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いは、麻生氏の運命にも大きな影響を与えた。この戦いの後、黒田長政(くろだ ながまさ)が筑前国に入国し福岡藩を立藩すると、麻生家氏は黒田家の客分となり、馬飼料として知行1500石を与えられた 8 。しかし、家氏はその後、何らかの理由で黒田家を離れ、肥前国唐津藩主であった寺沢広高(てらさわ ひろたか)の客分となったと伝えられている 8 。

一方で、家氏の弟である麻生家勝は黒田長政に仕え、福岡藩における麻生家を再興する道を選んだ 8 。慶長6年(1601年)に黒田長政が中津から筑前に入国した際の給人分限帳には、既に「麻生」の名が見える 13 。そして慶長9年(1604年)9月21日には、黒田長政から家勝に対して初めて知行宛行状が発給され、以後、家勝の子孫が福岡藩士として家名を繋いでいくことになった 8 。

麻生氏のこのような主家の変遷は、戦国末期から江戸初期にかけての武士の身分がいかに主君の運命や政治状況の変動に左右されたかを示す好例である。小早川家の改易(秀秋の死後、無嗣断絶)は、その家臣であった麻生氏にとって大きな転機となり、新たな主君を求めて黒田氏や寺沢氏へと仕官、あるいは客分として身を寄せるという選択を迫られた。家氏自身は流転の道を辿ったが、弟の家勝が福岡藩に仕官し家名を再興したことは、この時代の武家が家の存続のために取った多様な戦略の一端を示している。

4.3 その後の麻生一族

福岡藩士として続いた麻生氏の系統は、江戸時代を通じて存続し、その末裔は現代にも繋がっているとされる。史料によれば、麻生氏の子孫は福岡藩に仕え、その菩提寺は福岡市の聖福寺(しょうふくじ)であった 1 。興味深いことに、この聖福寺にある麻生家の墓の横には、かつての主君であった小早川隆景の墓があり、歴代の麻生氏がその墓の世話をしてきたと伝えられている 1 。これは、近世における麻生氏の立場や、過去の主従関係に対する記憶の継承を示すものとして注目される。

戦国時代の麻生元重や麻生家氏の直系が、現代の著名な麻生家(例えば、元内閣総理大臣の麻生太郎氏の家系)に直接繋がるかどうかは、本報告で参照した史料からは断定できない。しかし、福岡藩士として存続した麻生家が存在し、その家系が現代まで続いていることは確かである。

第五章:麻生氏の家紋について

5.1 麻生氏の家紋

武家の象徴の一つである家紋について、麻生氏がどのような紋を用いていたかを見てみよう。史料によれば、麻生氏の家紋として主に二つの系統が伝えられている。

一つは「麻紋(あさもん)」あるいは「麻の葉紋(あさのはもん)」と呼ばれるものである 14 。これは、連続する星形の文様が麻の葉に似ていることから名付けられたもので、植物の麻の葉そのものを正確に図案化したものではないとされる 14 。この麻の葉紋は、徳島県の大麻(おおあさ)神社の神紋にも用いられており、麻生氏のほか、麻田氏などが使用したと記録されている 14 。

もう一つは、「長尾三つ巴紋(ながおみつどもえもん)」である 16 。これは、豊前国の麻生氏(藤原北家宇都宮氏流)が用いたとされている。

これらの情報から、麻生氏が用いた家紋は一種類ではなかった可能性が示唆される。これは、麻生氏が一つの大きな氏族でありながらも、時代や地域、あるいは分家によって異なる家紋を用いたり、複数の家紋を状況に応じて使い分けたりした可能性を示している。例えば、 1 には麻生氏が遠賀川を挟んで東西に分かれたとの記述があり、また 1 には豊前宇都宮氏系の別系統の麻生氏の存在が示唆されており、これらの系統ごとに異なる家紋が用いられたことも考えられる。

5.2 宇都宮氏の家紋との関連性

麻生氏が宇都宮氏の庶流であるという出自を踏まえると、その家紋と宇都宮氏本家の家紋との間に関連性が見られるか否かは興味深い点である。

宇都宮氏本家の家紋は「左三つ巴(ひだりみつどもえ)」であるとされている 17 。また、同じく宇都宮氏の流れを汲む豊前国の城井氏は「三つ巴紋」を用いたと記録されている 16 。

この点を踏まえると、麻生氏の一系統が用いたとされる「長尾三つ巴紋」は、宇都宮氏本家や同族の城井氏が用いた「三つ巴紋」からの派生、あるいは変形と考えることができる。本家や主流から分かれた庶流が、本家の家紋に何らかの変更(例えば、巴の向きを変える、要素を付加する、あるいは簡略化するなど)を加えて独自の家紋とすることは、日本の家紋の成立過程においてしばしば見られる現象である。「長尾三つ巴紋」も、その一例である可能性が高い。

一方、「麻の葉紋」については、その名称「麻生」との直接的な関連、すなわち「麻」の字にちなんで採用された可能性が考えられる。しかし、図案的には宇都宮氏の「三つ巴紋」との直接的な連続性は見出しにくい。庶流が本家とは全く異なる図案の家紋を、自らの名字や所領の地名、あるいは信仰などに基づいて新たに採用する例もまた一般的であり、「麻の葉紋」もそのような経緯で用いられるようになったのかもしれない。

一つの氏族が複数の家紋を持つことや、家紋の由来が複数存在することは珍しくなく、麻生氏の家紋に関する情報も、この家紋世界の複雑性と多様性を示す一例と言えるだろう。筑前の麻生元重や家氏が具体的にどの家紋を主として用いていたか、あるいは複数の家紋を使い分けていたのかを確定するには、より詳細な図像史料や記録の発見が待たれる。

結論

本報告では、戦国時代の筑前豪族、麻生元重を中心に、その出自、活動、そして豊臣秀吉の九州征伐における動向とそれに続く筑後移封、さらには麻生一族のその後や家紋について、現存する史料に基づいて詳細な調査と考察を行った。

調査の結果、以下の点が明らかになった。

- 麻生氏の出自と基盤 :麻生氏は下野国の名族宇都宮氏の庶流であり、鎌倉時代に筑前国遠賀郡に下向し、在地領主として勢力を築いた。戦国期には花尾城や山鹿城を拠点とし、大内氏や宗像氏など周辺勢力との関係の中で存続を図った。

- 麻生元重の実像と麻生家氏との関係 :史料上、九州征伐時に降伏・移封された麻生氏当主として「麻生元重(上総介、山鹿城主)」と「麻生家氏(次郎左衛門尉、花尾城主、父は隆実)」の名が見られる。両者は通称、関連城郭、父の名などから別人の可能性が高いが、記録の錯綜も見られる。麻生元重は『陰徳太平記』によれば、九州征伐以前の永禄年間に高橋鑑種の反乱に同調したとされるが、この記述の史実性には慎重な検討が必要である。

- 九州征伐と筑後移封 :麻生氏(元重または家氏)は豊臣秀吉の九州征伐に際して降伏し、本領であった筑前遠賀郡を離れ、筑後国へ4600石で移封された。これは小早川隆景の与力という立場であり、豊臣政権による国人統制策の一環であった。

- 筑後移封後の麻生氏 :移封後、麻生家氏は小早川隆景・秀秋に仕えたが、その支配権は制約された。関ヶ原の戦い後、家氏は黒田長政の客分となった後、寺沢広高の客分となった。一方、家氏の弟・家勝は黒田長政に仕え、福岡藩士として麻生家を再興し、その子孫は近世を通じて存続した。

- 麻生氏の家紋 :「麻の葉紋」と「長尾三つ巴紋」が伝えられており、宇都宮氏本家の「左三つ巴紋」との関連では、「長尾三つ巴紋」がその派生と考えられる。

麻生元重個人の詳細な事績については、史料の制約から不明な点が多く残されている。特に、麻生元重と麻生家氏の正確な関係や、それぞれの具体的な役割分担については、今後のさらなる史料の発見と研究が待たれる。

しかしながら、麻生元重および麻生一族の歴史は、鎌倉時代以来の名門の血を引きながらも、戦国時代の激動の中で翻弄され、時には周辺大勢力に従属し、時には反旗を翻し、そして最終的には豊臣政権による新たな支配体制へと組み込まれていくという、戦国期から近世初頭にかけての筑前地域における中小国人領主の動態を理解する上で、示唆に富む一事例であると言える。彼らの軌跡は、中央権力の変動が地方社会に及ぼした影響の大きさと、それに適応しようとした在地領主たちの苦闘の歴史を物語っている。

引用文献

- 麻生氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E7%94%9F%E6%B0%8F

- 麻生氏(あそううじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%BA%BB%E7%94%9F%E6%B0%8F-1142893

- 第1章 鎌倉時代の遠賀町 https://www.town.onga.lg.jp/uploaded/attachment/5838.pdf

- 1-8.『麻生文書』1号の時代 - 国衆と歩く中世の北九州 https://orio3813.com/%EF%BC%98-%E3%80%8E%E9%BA%BB%E7%94%9F%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%80%8F%EF%BC%91%E5%8F%B7%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%802023-5-6/

- 山鹿城の見所と写真・全国の城好き達による評価(福岡県芦屋町) https://kojodan.jp/castle/1936/

- 山鹿城 - お城散歩 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-880.html

- 古代中世編年史料 http://www.tt.rim.or.jp/~kuwano/senju/page002.html

- 麻生家氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E7%94%9F%E5%AE%B6%E6%B0%8F

- 花尾城の見所と写真・100人城主の評価(福岡県北九州市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1567/

- 01福岡の城-11山鹿城 - 筑紫のしろのき http://shironoki.com/100fukuoka-no-shiro/111yamaga/yamaga0.htm

- 筑前国人・麻生隆実~大友・毛利の狭間の生涯~ - 安芸の夜長の暇語り http://tororoduki.blog92.fc2.com/blog-entry-188.html

- 麻生家氏とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%BA%BB%E7%94%9F%E5%AE%B6%E6%B0%8F

- 福岡藩家臣のご先祖調べ ~家系図作成からご先祖探しの専門サイト https://www.kakeisi.com/han/han_fukuoka.html

- 【麻】麻紋一覧(あさ):家紋のいろは https://irohakamon.com/kamon/asa/

- 麻紋(植物家紋) | 木彫り工房のアート信州 https://art-shinshu.com/kibori/sukashi/skamon/kamonichiran/asa/

- 福岡県のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/survey/survey_fukuoka.html

- 宇都宮氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F