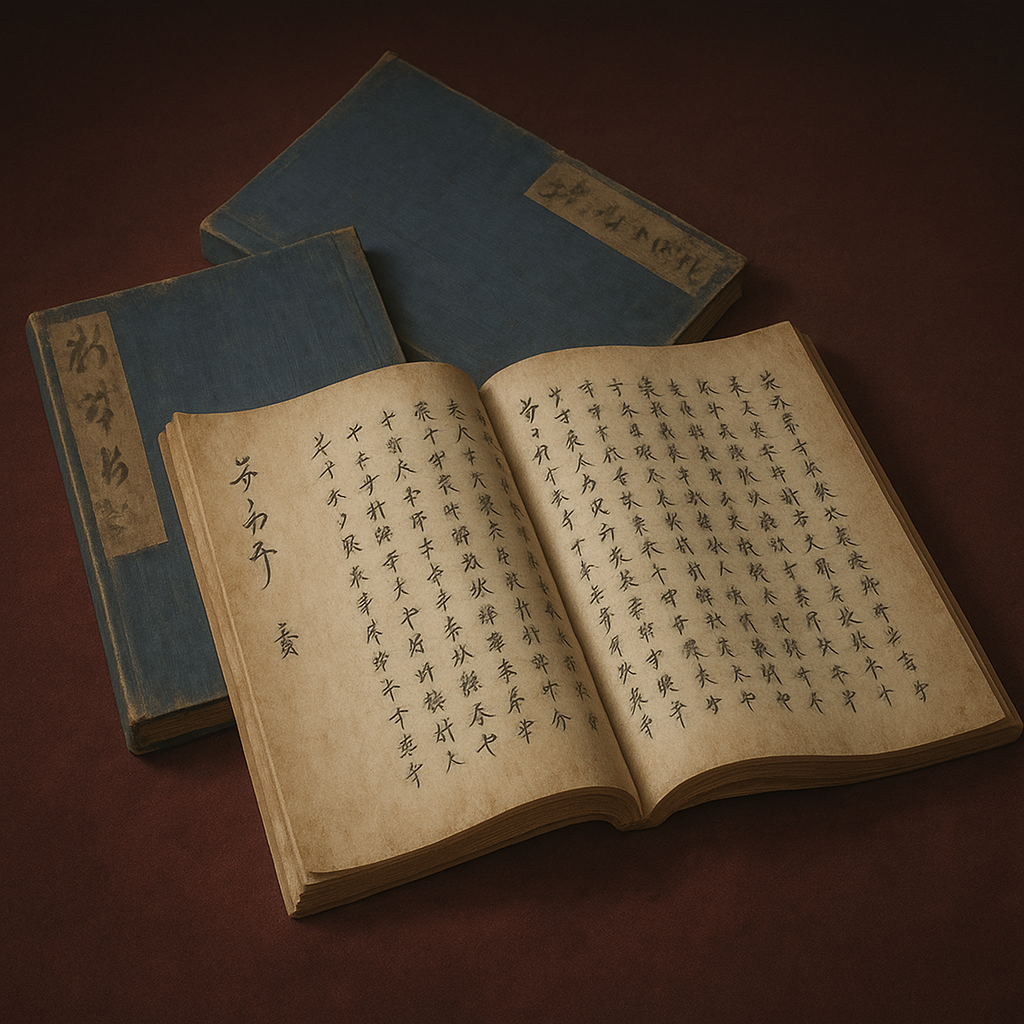

中島流砲術書

中島流砲術は、中島太兵衛長守が三派を統合し創始。棒火矢や焙烙玉など火術に特色を持ち、火器製造法まで体系化。大塩平八郎ら門弟が幕末の動乱に影響。

中島流砲術書の研究:戦国の遺産から幕末の動乱へ

序論:中島流砲術とその時代背景 ― 戦国の遺産と泰平の武芸

本報告書は、江戸時代中期に創始された砲術流派「中島流」および、その技術と思想を記録した伝書群「中島流砲術書」について、学術的見地から徹底的に解明することを目的とする。特に、利用者より提示された「戦国時代という視点」を重要な分析軸として設定する。これは、中島流を単に江戸時代の一流派として捉えるのではなく、戦国期に確立された実戦砲術が、徳川泰平の世において如何に継承され、変容し、そして幕末の動乱期に再評価されたかという、歴史的連続性の観点から分析する視座である。この視点を通じて、日本の砲術史全体の文脈の中に中島流を明確に位置づけることを目指す。

戦乱の終結と徳川幕府による泰平の世の到来は、武士の存在意義そのものを根本から問い直すものであった。かつて合戦の雌雄を決した鉄砲は、その主たる役割であった実戦の場を失い、武士が修めるべき「武芸」の一つとして、その性格を大きく変容させた 1 。この時代、砲術は実戦から離れる一方で、流派として高度に体系化され、その数は二百余流にも及んだと記録されている 3 。各流派は独自の技術体系と理論を構築し、門弟の獲得と流儀の権威性を確立するために互いに競い合ったのである。

中島流は、まさにこうした時代背景の中、天下の台所と称された経済の中心地・大坂で誕生した 4 。流祖である中島太兵衛長守が、特定の藩に仕官する武士ではなく、大坂出身の砲術家であったという事実は、砲術という専門知識が、藩という閉鎖的な組織の占有物から、より広く社会に開かれた技術・学問へと変化しつつあった時代の潮流を象徴している。

本稿では、この中島流が、戦国以来の技術的遺産をいかに取捨選択し、独自の体系を築き上げたのか、そしてその教えが幕末の動乱期において思想と結びつき、時代を揺るがす力となるまでの軌跡を、現存する伝書と門弟たちの活動から多角的に論証していく。

表1:中島流砲術の概要

|

項目 |

内容 |

|

流派名 |

中島流砲術 (なかじまりゅうほうじゅつ) |

|

流祖 |

中島太兵衛長守 (なかじま たへえ ながもり) (1694-1762) |

|

創始年代 |

江戸時代中期 (18世紀中頃) |

|

源流 |

武衛流、自得流、佐々木流 |

|

主要技術 |

棒火矢 (ぼうひや)、焙烙玉 (ほうろくだま)、連矢砲 (れんやほう)、火術 (かじゅつ) |

|

著名な門弟 |

大塩平八郎、窪田清音、松平定信、真田幸貫、森重都由 |

|

主要伝書 |

『中嶋流伝書』、『中島流炮術管䦰録』、『中島流砲術稽古巻』 |

この表は、本報告の導入として中島流の核心的要素を一覧で示すものである。これにより、流派の全体像を即座に把握し、続く詳細な分析への理解を深めることができる。特に「著名な門弟」の項は、この流派が単なる一武芸に留まらず、日本の歴史に深く関与した影響力の大きさを予示している。

第一部:中島流の成立と系譜 ― 三派統合の叡智

第一章:流祖・中島太兵衛長守の探求

中島流砲術を創始した中島太兵衛長守は、元禄7年 (1694) に大坂で生まれ、宝暦12年 (1762) に69歳でその生涯を閉じた江戸時代中期の砲術家である。通称を太兵衛、号を貫斎と称した 5 。

長守の身分が武士であったか、あるいは町人であったかを直接示す明確な史料は現存しない。しかし、「大坂出身」という出自は、彼の人物像を考察する上で極めて重要な意味を持つ 4 。当時の大坂は、諸藩の蔵屋敷が立ち並ぶ経済の中心地であると同時に、豊かな財力を持つ町人や、特定の組織に属さず専門技能によって身を立てる人々が集う、活気に満ちた都市であった。長守が特定の藩に仕えることなく、大坂を拠点として複数の流派を学び、最終的に自らの名を冠した流派を創始したという経歴は、彼が独立した専門家、すなわちプロフェッショナルの砲術家であったことを強く示唆している 1 。これは、主君に仕えることを前提とした戦国時代の「お抱え」の鉄砲衆とは一線を画す、泰平の世が生んだ新しい形の武芸家の在り方であったと言えよう。

第二章:源流となった三派の砲術

中島長守がその礎としたのは、それぞれに特色を持つ三つの砲術流派であった。彼はこれらの流派の奥義を究めることで、自らの流派を構築するための広範な知識と技術を獲得した。

武衛流 (ぶえりゅう) - 大筒と火術の系譜

武衛流の流祖は、但馬国出身の武衛市郎左衛門義樹 (?-1696) である 7 。彼は、江戸時代前期の重大な戦乱であった島原の乱 (1637-1638) において、幕府軍を率いた松平信綱が用いた砲術を深く研究し、これを基に大筒や各種の火術(火薬を用いた特殊兵器)に特色を持つ一流を創始した 8 。中島流がその最大の特徴として掲げる棒火矢や焙烙玉といった「火術」の側面は、この武衛流が培った伝統を直接受け継いだものと考えられる。

自得流 (じとくりゅう) - 実践的重火器の追求

自得流は、流祖・大野宇右衛門久義が延享年間 (1744-1748) 頃に創始した砲術の一派である 10 。この流派もまた、武衛流と同様に大筒など口径の大きな火器の扱いに長けていたとされ、その特徴は肉薄の銃身と「猿渡り」と呼ばれる長い用心鉄(トリガーガード)にあったと伝わる 11 。中島流が志向した重火器運用の技術体系は、この自得流の教えによってさらに補強されたと推察される。

佐々木流 (ささきりゅう) - 戦国への血脈

中島長守が佐々木浦右衛門なる人物から学んだとされる佐々木流は、その起源に戦国時代への強い繋がりを持つ、極めて重要な流派である。稲富流の伝書によれば、佐々木流の源流は、戦国期に名を馳せた砲術の大家・稲富伊賀守祐直の祖父である稲富祐秀に砲術を伝授したとされる佐々木義国という人物に行き着く可能性が示されている 12 。稲富流は、徳川家康をはじめ、細川忠興、浅野幸長といった数多の戦国武将が学んだ、日本砲術史における最重要流派の一つである 2 。この佐々木流を学ぶことは、戦国以来の由緒正しい砲術の正統性を受け継ぐことを意味した。

第三章:中島流の創始 ― 折衷と独創

中島長守は、修得した三つの流派の長所を取捨選択し、そこに独自の工夫を加えることで、一代にして「中島流」という新たな砲術体系を確立した 2 。この創始の過程は、単なる技術の寄せ集めではなく、江戸中期という時代の要請に応えるための、意図的かつ戦略的なカリキュラム設計であったと分析できる。

この統合の思想を深く考察すると、長守の卓越したプロデュース能力が浮かび上がってくる。まず、武衛流と自得流は、共に「大筒」や「火術」といった、視覚的効果が高く、高度な技術と見なされる分野に強みを持っていた 8 。実戦の機会が失われた平和な時代において、砲術の価値は演武における実演によって示されることが多かった。棒火矢が天を駆け、焙烙玉が轟音を立てる様は、門弟や大名などのパトロンを惹きつけるための強力な「商品価値」となった。

一方で、佐々木流は、戦国時代を代表する稲富流に連なるという「歴史的権威」を流派に付与した 12 。江戸時代の武芸において、流儀の「由緒」や「系譜」は、その正統性と権威を保証する上で極めて重要な要素であった。

つまり長守は、いわば「最先端の応用技術(当時における)」と「戦国以来の伝統と格式」という、二つの異なる魅力を一つの流派として統合し、提供することに成功したのである。これにより、実用的な特殊技術を学びたい者にも、由緒ある武芸の系譜に連なりたい者にも、双方に訴求することが可能となった。この戦略的な統合こそが、中島流が一代でその名を高め、大塩平八郎のような一介の与力から、窪田清音のような幕府の重臣、さらには松平定信のような大名に至るまで、極めて幅広い層の門弟を獲得できた成功の根源的要因である。それは、江戸中期という時代のニーズを的確に捉えた、長守の非凡な洞察力の現れであった。

第二部:『中島流砲術書』の全貌 ― 伝書に刻まれた技術と精神

中島流の技術と思想は、単一の書物ではなく、複数の目的と内容を持つ伝書群、すなわち「中島流砲術書」として記録・伝承された。これらの伝書は、流派の総合的な知識体系を今に伝える貴重な一次史料である。

第一章:現存する伝書とその体系

現存が確認されている主要な伝書は、それぞれ異なる特徴を持ち、中島流の多角的な側面を明らかにしている。

『中嶋流伝書』(三冊本)

文化遺産オンラインにその情報が記録されている、嘉永元年 (1848) の写本が知られている 14 。この伝書は「目録」「秘伝書」そして特筆すべき「鉄筒製造書」の三冊から構成される。射撃術や運用法に留まらず、武器である鉄砲そのものの製造法までを体系に含んでいる点は、中島流が兵器の根本原理にまで踏み込んだ、極めて総合的な技術体系を有していたことを雄弁に物語っている。

『中島流炮術管䦰録』

恒和出版の『江戸科学古典叢書』の一冊として影印刊行されており、中島流の技術内容を知る上で最も重要な文献である 15 。この伝書の最大の特徴は、豊富な図解を多用している点にある。その内容は、通常の火縄銃の基本構造に始まり、捻錐(ねじきり)を用いた尾栓のねじ溝形成法、目当て(照準器)の合わせ方、からくり(発射装置)の部品と組み立て方法といった、極めて詳細な製造技術にまで及ぶ 17 。さらに、中島流の華である棒火矢や焙烙玉を発射するための専用架台、そして驚くべきことに、松材を用いて製造する「木砲」の製作法と運用法までが、分かりやすい図と共に具体的に記されている 4 。

『中島流砲術稽古巻』(二十二冊本)

国立公文書館が所蔵する、全22冊から成る膨大な写本群である 19 。この巻数は、中島流の教育課程が、入門から奥義、皆伝に至るまで、極めて段階的かつ詳細な稽古体系として整備されていたことを示唆している。これは、流派の教育システムが高度に組織化され、一貫した指導理念のもとに運営されていたことの証左である。

表2:中島流の主要伝書一覧

|

書名 |

巻数/構成 |

主な内容 |

所蔵機関(写本・影印) |

特徴/意義 |

|

『中嶋流伝書』 |

3冊 (目録, 秘伝書, 鉄筒製造書) |

流派の奥義と鉄砲製造法 |

東京国立博物館 (文化遺産DB) 14 |

製造法を含む総合的知識体系を示す |

|

『中島流炮術管䦰録』 |

1冊 (影印) |

図解による総合技術解説、棒火矢・木砲の製法 |

(原蔵本: 安斎実氏) 15 |

最も詳細な技術図解書であり、流派の技術水準を具体的に示す |

|

『中島流砲術稽古巻』 |

22冊 |

体系的な稽古内容 |

国立公文書館 19 |

段階的で膨大な教育課程の存在を証明する |

この表は、中島流の知識体系が、単なる秘伝の口伝に頼るのではなく、製造マニュアル、技術図解、稽古次第という形で、極めて論理的かつ網羅的に記録・伝承されていたことを視覚的に示している。

第二章:伝書から読み解く和流砲術の特質と限界

『中島流炮術管䦰録』は、和流砲術(日本の伝統的砲術)の精緻さを示す一方で、その歴史的な限界をも内包している。この点を、武具研究の権威である所荘吉氏の評価を基に考察する。

所氏は、『管䦰録』の解説において、この伝書が西洋流砲術の影響を受け始めた19世紀半ばごろに再編集されたものであるとしながらも、その技術内容は同時代の西洋の軍事技術と比較して「かなり遅れたものであった」と客観的に、そして厳しく評価している 18 。これは、幕末に高島秋帆や江川坦庵といった先覚者たちが、西洋との圧倒的な技術格差に強い危機感を抱いた事実とも符合する 18 。

ここに、孤立した環境の中で完成された技術が持つパラドックスが見て取れる。『管䦰録』が示す図解の豊富さや、木砲の製作法まで含む内容の網羅性は、中島流が「和流」という閉じた技術体系の中では、その知識と技術を極限まで洗練させ、完成させていたことを証明している 4 。棒火矢を正確に射出するための架台の考案や、目的に応じた火薬の調合は、日本の伝統的な素材と科学知識の枠内においては、疑いなく最高水準の成果であった。

しかし、その「完成」は、産業革命を経て冶金学、弾道学、化学といった分野で飛躍的な発展を遂げた西洋の、全く異なる科学的パラダイムから隔絶された場所で起きていた。つまり、『中島流砲術書』は、和流砲術の栄光とその限界を同時に体現する、極めて重要な歴史的遺物なのである。それは、戦国時代に端を発する日本の砲術が、外部からの刺激を失った泰平の世で独自の進化の果てに到達した「終着点」の姿を、我々に克明に示していると言える。

第三部:中島流の技術体系と兵器 ― 火を制する術

中島流砲術の核心は、単なる弾丸の発射技術に留まらず、火薬の持つ破壊力と燃焼力を多角的に利用する「火術」にあった。その代表格が棒火矢であり、その他にも焙烙玉や謎に包まれた連矢砲など、多彩な兵器体系を有していた。

第一章:流派の華・棒火矢(ぼうひや)の術

棒火矢は、中島流の技術を象徴する兵器である。これは、球形の焙烙火矢を発展させた、原始的なロケット推進式の焼夷弾と定義できる 20 。

その構造は、木製の矢の先端部三分の一ほどに、硝石、硫黄、木炭といった黒色火薬の基本成分に、燃焼効果を高めるための樟脳などを混合した特殊な火薬を詰め、導火線を付けたものであった 20 。これを発射する際は、大筒の銃口に装着し、弾頭部分の導火線に点火した上で、推進薬となる銃身内の火薬を発火させた 20 。甲賀忍者の古文書『毒薬之方』には、その射程が30丁(約3km)に達したとの記述もあり、これが事実であれば、従来の火器の常識を覆す飛躍的な射程距離を実現した兵器であった 20 。

中島流の独自性は、この棒火矢を運用するための体系的な知識にあった。『中島流炮術管䦰録』には、棒火矢を安定した角度で発射するための専用架台の図が描かれており 4 、射撃の再現性と命中精度を高めるための工夫がなされていたことがわかる。

棒火矢の役割は、時代と共に変化した。戦国期から島原の乱にかけては、城郭や敵船を焼き払うための実用的な攻城・海戦兵器として用いられた 20 。しかし、戦乱が遠のいた江戸の泰平期には、その役割は大きく変容する。夜空を切り裂いて飛翔する炎の軌跡は、観衆の目を奪う壮大なスペクタクルであった。そのため、棒火矢の演武は、砲術家が自らの流派の技量の高さを誇示し、大名や有力者といったパトロンを魅了するための重要な演目となった 22 。これは、戦国時代に生まれた実用技術が、平和な時代に「武芸」として様式化・演武化していく過程を示す、典型的な事例である。

第二章:焙烙玉と謎の連矢砲

中島流は棒火矢以外にも、特色ある火術を伝えていた。

焙烙玉 (ほうろくだま)

焙烙玉は、煙硝・硫黄・炭に、粘着性と燃焼性を高める松脂や樟脳などを混合した特殊な火薬を用いる、一種の焼夷弾または炸裂弾である 4 。これを陶器製の焙烙に詰めて手で投擲したり、大筒で発射したりした。その用途は敵兵の殺傷や施設の焼き討ちだけでなく、煙の色や音を変えることで、戦場での信号(軍用花火)としても利用された 14 。中島流ではこの技術を「玉砲録」として体系化し、重要な教えの一つとしていた。

連矢砲 (れんやほう)

連矢砲は、中島流の特徴として複数の資料で言及されながらも、その実態が最も謎に包まれた兵器である。伝承によれば、「矢を一度に発射する」能力を持っていたとされる 4 。火器による連射や斉射は、古代中国の連弩に代表されるように、古来より兵器開発における究極の目標の一つであった 23 。

しかし、連矢砲の具体的な構造や機構を示す図面や現物は確認されておらず、その詳細は不明である。ここから一つの推論が成り立つ。すなわち、連矢砲は、その実用性や完成度の如何に関わらず、流派の技術的優位性と神秘性を示す「象徴的兵器」として、カリキュラム上、極めて重要な役割を果たしていた可能性が高い。

江戸時代の武芸流派間の競争において、「他流にはない秘伝の兵器」の存在は、流派の格を大いに高めるものであった。たとえそれが試作品レベルの存在であったり、あるいは理論上の構想であったりしたとしても、「当流は連射兵器の術を伝えている」と標榜すること自体が、門弟や支援者に対する強力な宣伝文句となったであろう。連矢砲の存在は、中島流が単なる伝統の継承者ではなく、常に技術革新への意欲をアピールしていた先進的な流派であったことを示している。その「謎」に包まれた存在自体が、流派の権威と魅力を高めるための巧みな装置として機能していたと解釈できるのである。

第三章:火術から花火へ ― 軍事技術の平和利用

砲術家が培った「火術」の技術、すなわち色のついた煙を上げる狼煙や、夜空に光の軌跡を描く信号弾といった軍事技術は、江戸の泰平期において、人々の娯楽である観賞用の「花火」へと転用・発展していく大きな原動力となった 21 。

この時代、花火には大きく二つの潮流が存在した。一つは、大名家お抱えの砲術家たちが、自らの技術力を示すために打ち上げた、流星(のろし)のように直線的な軌跡を描く「武家花火」である 24 。もう一つは、鍵屋や玉屋といった町人の花火師たちが発展させた、地上に設置する仕掛け物や、より複雑な開花を見せる打ち上げ花火などの「町人花火」である 21 。

これら二つの潮流は、互いに技術を競い、影響を与え合いながら、江戸の夜空を彩る壮大な文化を形成していった。中島流の「玉砲録」に記された軍用花火の製造・運用技術は、まさにこの「武家花火」の系譜に直接連なるものであり、日本の伝統的な花火文化の源流の一つを形成したと言える。軍事目的で開発された技術が、平和な時代の中で文化として花開いた顕著な例である。

第四部:歴史における中島流 ― 門弟たちが揺るがした時代

中島流砲術は、単なる武芸の一流派に留まらず、その門弟たちの活動を通じて、幕末の日本史に測り知れない影響を与えた。特に、大塩平八郎と窪田清音という、対照的な二人の人物の存在は、この流派が内包していた思想的ポテンシャルと社会的影響力の大きさを示している。

第一章:大塩平八郎 ― 知行合一と天保の砲声

大坂町奉行所の与力という、法の執行者であった大塩平八郎 (1793-1837) は、その職務の傍ら、中島流砲術を熱心に学んでいた 26 。彼はまた、独学で陽明学を修め、「知は行の始め、行は知の成るなり」という「知行合一」の教えを自らの信条とする、気鋭の思想家でもあった 28 。

天保の大飢饉が庶民を苦しめる中、役人の腐敗と無策に憤激した大塩は、ついに救民のための武装蜂起を決意する。この時、彼が頼ったのが、中島流砲術の知識であった。彼は私塾「洗心洞」の門弟らと共に、『中島流炮術管䦰録』などの伝書に基づき、大筒や棒火矢、さらには松材を加工した木砲までも自ら製造し、武装の準備を秘密裏に進めたのである 31 。そして天保8年 (1837) 2月、大坂市中に放たれた火矢と轟いた砲声は、中島流の技術が、創始者の意図を遥かに超え、体制への反逆という形で実践投入された歴史的瞬間であった 28 。

大塩の乱は、単なる民衆蜂起ではない。それは、陽明学という急進的な「思想」と、中島流という破壊的な「技術」とが、一人の傑出した人物の中で分かち難く結合したことによって引き起こされた、江戸時代でも類を見ない「思想的武装蜂起」であった。大塩の行動原理である「知行合一」は、彼の「知」を行動に移すことを求めた。その「知」とは、飢饉に苦しむ民を救うべきだという道徳的・思想的知識と、大筒や火矢で武装蜂明できるという技術的知識、すなわち中島流砲術の二つであった。思想が「なぜ戦うか」という目的を与え、技術が「いかに戦うか」という具体的な方法を与えた。この二つが「大塩の乱」という形で完全に一体化したのである。この事件は、平和な時代の「武芸」として体系化された中島流の教えが、ひとたび思想と結びつくことで、社会を根底から揺るがすほどのポテンシャルを秘めていたことを証明した。泰平の世の武芸が、再び「戦国の兵器」へと回帰した瞬間であった。

第二章:窪田清音 ― 幕府講武所と伝統兵学の革新

大塩とは対極の立場から中島流を体現したのが、幕臣の窪田清音 (すがね) (1791-1867) である。彼は、父である窪田勝英から中島流砲術の皆伝を受けた達人であった 33 。それだけでなく、山鹿流兵学を中核として、田宮流居合をはじめ十数流の武術・兵法を修めた、当代随一の武芸の権威であった 35 。

幕末、黒船来航によって異国の脅威が現実のものとなると、幕府は軍制改革の拠点として武芸訓練機関「講武所」を設立する。清音は、その卓越した知識と技量を見込まれ、講武所の頭取兼兵学師範役という重職に就任した 35 。彼はここで、山鹿流の伝統的な武士道徳を教え、精神的な支柱を築こうとした。しかし同時に、彼は時代の変化を鋭敏に察知していた。旧来の個人武術だけでは西洋の軍隊に対抗できないことを理解し、西洋式の集団訓練の概念を取り入れた『練兵新書』や『練兵布策』といった、新しい兵学書を次々と著したのである 36 。

大塩が中島流の技術を体制「破壊」のために用いたのに対し、清音はそれを体制「維持・改革」のために用いようとした。彼の課題は、中島流のような在来砲術を含む日本の伝統武術を、いかにして近代的な軍事システムの中に再編し、その精神と技術を活かすかという、壮大なものであった。同じ中島流の門から、革命家と体制側の改革者という、全く異なる立場の重要人物が輩出されたという事実は、この流派が単なる技術の伝承に留まらず、学ぶ者の思想や立場によって多様な形で社会に影響を与え得る、力強い知的体系であったことを示している。

第三章:諸藩・他流派への影響

中島流の影響力は、大塩や清音といった個人の活動に留まらなかった。その教えは、幕府や諸藩の政策、さらには他の砲術流派の発展にも寄与した。

寛政の改革を主導した老中首座・松平定信や、海外からの脅威をいち早く認識し、藩の軍制改革に乗り出した信濃松代藩主・真田幸貫といった、当代の指導者たちが中島流を学んだ、あるいは藩士に学ばせたという記録が残っている 4 。これは、中島流の技術体系、特に棒火矢などの特殊な火術が、幕府や有力大名の国防政策においても、注目に値する価値を持つと認識されていたことの証左である 3 。

さらに、後の時代に「森重流砲術」を創始する森重都由は、諸国を巡って砲術を学ぶ中で、中島流の奥義を究めたとされている 40 。これは、中島流が確立した総合的な技術体系が、次世代の砲術家たちにとって重要な研究対象となり、新たな流派を生み出すための「知的財産」として機能していたことを意味する。中島流は、自らが三派を統合して生まれたように、今度は自らが他流派の源流の一つとなったのである。

表3:中島流と源流・関連流派の技術比較

|

流派 |

時代 |

技術的特色 |

思想/目的 |

革新性 |

|

佐々木流/稲富流 |

戦国 |

実戦的射撃術、集団運用 |

合戦での勝利 |

集団戦術としての鉄砲運用の確立 |

|

武衛流 |

江戸前期 |

大筒、火術(焼夷弾など) |

武芸としての様式化、技術の深化 |

特殊火器(火術)の発展 |

|

自得流 |

江戸中期 |

大筒、重火器 |

武芸としての技術追求 |

(情報不足) |

|

中島流 |

江戸中期 |

棒火矢・焙烙玉・火術の体系化 |

三派統合による総合砲術、演武 |

複数流派の戦略的統合、総合的カリキュラムの構築 |

|

高島流 |

幕末 |

ゲベール銃、臼砲、組織的銃陣 |

西洋式軍制の導入、海防 |

科学的弾道学、組織的・近代的訓練法の導入 |

この比較表は、本報告の分析軸である「戦国時代という視点」に直接応えるものである。中島流を歴史的な時間軸の中心に据え、その前後の主要な砲術流派と比較することで、その独自性と歴史的意義を明確に浮き彫りにする。戦国期の実戦主義から、江戸期の様式美の追求、そして幕末の西洋化という大きな技術史の流れの中で、中島流が「和流砲術の集大成であり、同時にその最終形態」であったことを、この表は視覚的に論証している。

結論:和流砲術史における中島流の遺産 ― 伝統の終着点と新たなる黎明

本報告で詳述してきた通り、中島流砲術は、戦国時代にその源流を持つ複数の砲術を、江戸中期の社会・技術的環境の中で統合・再編し、一つの完成された「武芸」として大成させた、和流砲術史における極めて重要な流派である。その技術体系は、特に棒火矢や焙烙玉といった「火術」に大きな特徴を有していた。これは、戦国時代の過酷な実戦の中で生まれた攻城・海戦兵器が、泰平の世において、その技術的精髄を失うことなく、演武や見世物といった新たな形で命脈を保った姿であった。

中島流の歴史は、江戸時代の砲術が内包していた二面性、すなわち「武芸」と「兵器」という側面を鮮やかに描き出している。幕臣・窪田清音に代表されるように、それは武士の必須教養たる武芸として、幕府の公認する講武所という制度の中で正統に継承された。その一方で、大坂の与力・大塩平八郎の乱が示すように、その知識と技術はひとたび急進的な思想と結びつくことで、社会秩序を根底から揺るがすほどの破壊力を秘めていた。

『中島流炮術管䦰録』に見られる精緻な技術体系は、中島流が和流砲術の一つの到達点であったことを示している。しかし、その完成は、世界の軍事技術革命の潮流から隔絶された、いわば「ガラパゴス的」な環境下でのものであった。幕末、高島秋帆らがもたらした西洋砲術が導入されると、その科学的・組織的な優位性の前に、和流砲術の技術的限界は明白となり、その歴史的役割を終えることとなる 18 。中島流は、その栄光と終焉を最も象徴する流派であったと言えよう。

中島流そのものの道統が現代に直接続いているかは定かではない。しかし、その影響を受けた森重流砲術が、日本古武道協会のもとで古武道として、また、日本前装銃射撃連盟による古式銃射撃競技として、現代にその射法と思想の一部を伝えていることは注目に値する 40 。それは、戦国の魂を宿した江戸の砲術が、形を変えて現代に生き続けている証左と言える。

本報告で試みた「中島流砲術書」の徹底的な調査は、単に一つの武芸流派の歴史を明らかにするに留まらない。それは、戦国の実戦技術が泰平の世でいかに文化として昇華し、そして時代の変革期に再びその存在意義を問われたかという、日本の技術史と思想史の深層を照らし出す、重要な学術的作業なのである。

引用文献

- 江戸の砲術師たち - 平凡社 https://www.heibonsha.co.jp/book/b163460.html

- 史料にみる火縄銃 https://www.chiba-muse.or.jp/SONAN/kikaku/hinawa/shiriyou%20ni%20milu%20hinawajiuyu.htm

- 砲術(ホウジュツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A0%B2%E8%A1%93-132108

- 中島流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E6%B5%81

- 中島長守(なかじま ながもり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E9%95%B7%E5%AE%88-1096559

- 多田弥太郎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E7%94%B0%E5%BC%A5%E5%A4%AA%E9%83%8E

- 武衛流(ぶえりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E8%A1%9B%E6%B5%81-1587557

- 武衛市郎左衛門 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%A1%9B%E5%B8%82%E9%83%8E%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80

- 【【五】大砲・砲術(外記流・武衛流)】 - ADEAC https://adeac.jp/funabashi-digital-museum/text-list/d100020/ht100070

- 自得流(じとくりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E5%BE%97%E6%B5%81-2046851

- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/

- 佐々木義国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E7%BE%A9%E5%9B%BD

- 東海道の昔の話(74) https://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/bungei/aichikogan/tokaido74.htm

- 中嶋流伝書 なかじまりゅうでんしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/513556

- 中島流炮術管闚録 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN01624404

- 中島流炮術管【キ】録 影印 (江戸科学古典叢書) | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I2612110348709

- 3 次元 CG による火縄銃製作の可視化 https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/2001346/files/KU-0240-20240331-03.pdf

- 江戸期の大砲運用技術への疑問・中島流伝書より - 日本の武器兵器 http://www.xn--u9j370humdba539qcybpym.jp/part2/archives/356

- 中島流砲術稽古巻 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1222172

- 焙烙火矢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%99%E7%83%99%E7%81%AB%E7%9F%A2

- 人家や社寺の床下の土を集め、 これより水で溶かし出して煮つめて得る。硝石は水に対する溶解度が極めて大きい。動物の排泄物中の尿素や窒 https://shukutoku.repo.nii.ac.jp/record/309/files/KJ00004350296.pdf

- 大きさは違えど… 棒火矢筒 | Chicago Blog - JUGEMブログ https://regimentals.jugem.jp/?eid=2774

- 弩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A9

- 【1603年〜1867年】江戸時代の花火の歴史を紹介します【花火の変遷】 https://hanabi-history.com/edojidai/

- 江戸の歳時記|8月 江戸の花火 | 老舗:東都のれん会:東京 https://www.norenkai.net/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E3%81%AE%E6%AD%B3%E6%99%82%E8%A8%98%EF%BD%9C8%E6%9C%88-%E6%B1%9F%E6%88%B8%E3%81%AE%E8%8A%B1%E7%81%AB/

- 大塩平八郎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%A1%A9%E5%B9%B3%E5%85%AB%E9%83%8E

- 大塩平八郎の乱 天保の飢饉で起きた反乱 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/event/1320/

- 大塩平八郎の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11116/

- 大塩平八郎は何をした人?大塩平八郎の乱の原因を解説!後世に与える影響やエピソードも紹介 | 識学総研 https://souken.shikigaku.jp/18382/

- 41「大塩平八郎 VS 水野忠邦」 - 日本史探究スペシャル ライバルたちの光芒~宿命の対決が歴史を動かした!~|BS-TBS https://bs.tbs.co.jp/rival/bknm/41.html

- 飢饉、腐敗政治、最後は爆死……知られざる大塩平八郎の乱の真実。『泣ける日本史』 - note https://note.com/bunkyosha/n/nb4833f12db8e

- 田中惣五郎「綜合明治維新史1」(抄)8 http://www.cwo.zaq.ne.jp/oshio-revolt-m//tanakas2-8.htm

- 窪田清音 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%AA%E7%94%B0%E6%B8%85%E9%9F%B3

- 窪田清音 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E7%AA%AA%E7%94%B0%E6%B8%85%E9%9F%B3

- 窪田清音(くぼたすがね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%AA%AA%E7%94%B0%E6%B8%85%E9%9F%B3-1072119

- 山鹿流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E6%B5%81

- 3.山鹿流軍学 - 板垣退助先生顕彰会 http://itagakitaisuke.link/abbreviation_slug/2-%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E6%B5%81%E8%BB%8D%E5%AD%A6/

- 真田幸貫~佐久間象山を登用した信濃松代の名君 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3978

- 江川坦庵 ~スライド本文・補足説明~ https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/1649/1/3-2.pdf

- 森重流砲術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/071/