今井宗久日記

『今井宗久日記』は江戸後期編纂の偽書と判明。今井宗久は信長・秀吉に仕え、堺の豪商・茶人として活躍。茶の湯を政治に活用し、戦国時代に絶大な影響力を持った。

『今井宗久日記』の総合的考察:戦国時代の視点から見た史料の真実性とその歴史的価値

序章:『今井宗久日記』をめぐる通説と研究の現在地

導入:利用者の認識と伝統的評価

織田信長の茶頭を務めた堺の豪商、今井宗久(いまい そうきゅう)。彼が遺したとされる『今井宗久日記』は、全十巻に及ぶ広範な記録であり、その中から茶会に関する記述のみを抜き出したものが『今井宗久茶湯書抜(いまいそうきゅうちゃのゆかきぬき)』である、という認識は、長年にわたり茶道史、ひいては戦国時代研究の分野において広く共有されてきた通説であった。この『今井宗久茶湯書抜』は、堺の津田宗及(つだ そうぎゅう)による『天王寺屋会記(てんのうじやかいき)』、奈良の松屋久政(まつや ひさまさ)らに始まる『松屋会記(まつやかいき)』、そして博多の神屋宗湛(かみや そうたん)の『宗湛日記(そうたんにっき)』と並び、茶の湯の黄金時代ともいえる戦国・安土桃山期の動向を伝える「四大茶会記」の一つとして、第一級の史料的価値を持つと評価されてきたのである 1 。

これらの茶会記は、単に茶会の手順や道具組を記録したものではない。そこには、いつ、どこで、誰が主催し、誰が客として招かれたのか、どのような道具が用いられ、いかなる懐石料理が供されたのかといった詳細な情報が含まれている。これにより、当時の武将、公家、商人たちの人間関係や文化的ネットワーク、さらには彼らの美意識や価値観までもが浮かび上がってくる。特に、信長や秀吉といった天下人が深く関与した茶の湯の世界を知る上で、これらの記録は不可欠なものとされてきた。その中で『今井宗久茶湯書抜』は、天下三宗匠の一人であり、信長政権と密接な関係にあった宗久自身の視点から語られる記録として、他に代えがたい重要性を持つと考えられていた。

問題提起:研究史の転換点

しかし、この長らく不動のものであった通説は、近年の研究によって根底から覆されることとなった。その転換点となったのが、茶書研究会が発行する学術誌『茶書研究』第九号(2020年刊行)に掲載された、神津朝夫氏による画期的な論考「『今井宗久茶湯日記抜書』の正体」である 4 。この研究は、綿密な史料批判を通じて、『今井宗久茶湯書抜』が宗久本人の手による同時代の記録ではなく、彼の死から二百年以上も後の江戸時代後期に編纂された「偽書」であることを決定づけた 6 。

この事実は、戦国時代研究に大きな衝撃を与えた。これまで『今井宗久茶湯書抜』を根拠として描かれてきた宗久の茶人としての一面や、彼が関わったとされる数々の茶会の具体的な様子は、その史実性を根本から問い直されることになったのである。

したがって、本報告書は、単に『今井宗久日記』の概要を紹介するという従来のアプローチに留まるものではない。むしろ、この「偽書説」を調査の基軸に据え、なぜそれが偽書と断定されたのか、その論拠を徹底的に解明する。そして、信頼性を失った『茶湯書抜』に頼ることなく、同時代の確かな一次史料、すなわち『天王寺屋会記』や現存する宗久自身の書状などを駆使して、戦国時代を生きた今井宗久の真の姿を再構築することを目的とする。これは、一つの史料の真偽を問うことを通じて、歴史研究がいかにして史実へと迫っていくのか、その知的探求の過程そのものを提示する試みでもある。

第一部:今井宗久の実像 ― 戦国時代を駆けた政商茶人

『今井宗久日記』の真偽を問う前に、まずその作者とされる今井宗久が、いかなる人物であったのかを確かな史料に基づいて確認しておく必要がある。彼は単なる一茶人ではなく、戦国の動乱期において、経済、政治、文化の各領域で絶大な影響力を行使した稀代の人物であった。

第一章:堺の豪商としての宗久

出自と堺での台頭

今井宗久は、永正17年(1520年)に生まれ、文禄2年(1593年)に73歳でその生涯を閉じた 6 。その出自については、近江源氏佐々木氏の流れを汲む一族とされ、大和国高市郡今井(現在の奈良県橿原市今井町)を本拠としていたとも、あるいは近江国高島郡今井が出自であるとも伝えられている 6 。いずれにせよ、彼は青年期に当時、日本最大の国際貿易港であり、環濠に囲まれた自治都市として繁栄を極めていた和泉国・堺へと移り住んだ。

堺で彼は、納屋(なや)と呼ばれる倉庫業兼金融業を営む商人の家に身を寄せ、やがて独立して自らも納屋業を始めた 6 。納屋は、国内外から集まる物産を保管し、それを担保に金融を行うなど、当時の物流と経済の結節点であり、莫大な富を生み出す事業であった。宗久は卓越した商才を発揮し、この世界で急速に頭角を現していった。

多角的な事業展開と卓越した商才

宗久の事業は、単なる納屋業に留まらなかった。彼は時代の需要を的確に読み取り、多角的な事業展開によって巨富を築き上げた。

その筆頭が、 武器商人としての一面 である。戦国時代において、戦の勝敗を左右するようになった鉄砲の重要性に着目した宗久は、その製造と流通に深く関与した。天文17年(1548年)頃には、火薬の主原料である硝石や硫黄の流通を独占的に掌握し、河内の鋳物師(いもじ)を集めて本格的な鉄砲生産に乗り出したとされる 10 。彼が手がけた鉄砲は、当時のものとしては非常に高性能であり、多くの戦国武将から引く手あまたであったという 10 。この武器・弾薬の供給能力こそが、彼の富と権力の源泉となったのである 12 。

さらに、宗久は 鉱山経営 にもその手腕を発揮した。後に織田信長の代官として但馬国の生野銀山(いくのぎんざん)の経営を任されると、「灰吹法(はいふきほう)」と呼ばれる当時の最新精錬技術を導入し、銀の産出量を飛躍的に増大させたと伝えられている 8 。これにより、信長の財政基盤を強力に下支えした。

その他にも、塩や塩合(しおあい)と呼ばれる塩魚・干物、あるいは武具の材料となる皮革製品の販売など、軍需に密接に関わる様々な商品の利権を握り、その商業帝国を拡大していった 10 。宗久の商才は、単に商品を右から左へ流すだけではなく、原料の確保から生産、販売に至るまでのサプライチェーン全体を支配し、付加価値を最大化する点にその本質があった。

織田信長との関係と政治的役割

宗久の生涯における決定的な転機は、織田信長との出会いであった。永禄11年(1568年)、足利義昭を奉じて上洛した信長に対し、宗久はいち早く接触を図った。彼は、師である武野紹鷗(たけの じょうおう)伝来の名物茶器「松島の茶壷」や「紹鷗茄子(じょうおうなす)」を献上し、信長の歓心を得ることに成功する 7 。これは、茶の湯の価値を政治的に利用しようとしていた信長にとって、極めて効果的なアプローチであった。

そして、その関係を決定的なものにしたのが、 矢銭二万貫問題の調停 である。翌永禄12年(1569年)、信長は堺の会合衆(えごうしゅう)に対し、軍用金として二万貫(現在の価値で数十億円ともいわれる)という破格の矢銭を要求した 20 。これに対し、三好三人衆など旧来の権力と結びつき、自治都市としての誇りを持つ他の豪商たちは激しく反発し、環濠を固めて武装抵抗の構えを見せた 12 。堺は一触即発の危機に陥る。

この時、宗久は他の会合衆とは一線を画した。彼は、信長の圧倒的な軍事力と天下統一への強固な意志を冷静に見抜き、抵抗が無益であるばかりか、堺そのものを破滅に導くと判断した。彼は松永久秀の仲介を得て単独で信長に謁見し、恭順の意を示すと、翻って会合衆の説得に当たった 7 。彼の必死の説得により、会合衆はついに要求を受け入れ、堺は戦火を免れたのである。

この宗久の行動は、単なる保身や迎合ではない。それは、旧来の権力構造に固執する他の商人たちとは異なり、時代の大きな変化を的確に読み解く情報収集能力と、それに基づいた卓越したリスク管理能力の現れであった。彼は、短期的な損失(矢銭の支払い)を甘受することで、長期的かつ壊滅的なリスク(堺の焼き討ち)を回避し、さらには信長の絶対的な信頼という計り知れないリターン(政治的・経済的特権)を確保したのである。

この功績により、宗久は信長から絶大な信認を得た。堺近郊の摂津五ヶ庄の代官職に任じられ、塩や塩合物の徴税権、淀川の通行関税免除といった数々の特権を与えられた 10 。これにより、彼は単なる一商人から、信長政権の経済・軍事を支える不可欠な「政商」へと飛躍を遂げた。彼の成功は、戦国という激動の時代において、情報と先見性がいかに強力な武器となり得るかを雄弁に物語っている。

第二章:茶人としての宗久

宗久が信長に接近し、政商として成功を収める上で、その基盤となったのが茶人としての彼のもう一つの顔であった。彼の商人としての活動と茶人としての活動は、決して切り離して考えることはできず、むしろ相互に影響し合いながら、その地位を押し上げていった。

わび茶の継承者

堺で商人として活動を始めた宗久は、当時、わび茶の第一人者として高名であった武野紹鷗の門を叩き、茶の湯を学んだ 6 。紹鷗は、村田珠光(むらた じゅこう)が創始したわび茶の精神を深化させ、茶禅一味の境地を追求した人物である。宗久は茶の湯においても非凡な才能を示し、師である紹鷗に深く気に入られ、やがてその娘婿となった 6 。

弘治元年(1555年)に紹鷗が没すると、宗久は「松島の茶壷」や「紹鷗茄子」といった師秘蔵の名物茶器を相続し、まだ幼かった紹鷗の遺児・宗瓦(そうが)の後見人を務めた 9 。後にこの遺産相続を巡って宗瓦と争い、勝利したことからも 6 、彼が名実ともに紹鷗の後継者としての地位を確立したことがうかがえる。これにより、彼は茶の湯の世界においても、中心的な権威の一人となったのである。

天下三宗匠としての権威

宗久の茶人としての名声は、やがて千利休(せんの りきゅう)、津田宗及と並び称されるまでになる。この三人は「天下三宗匠」と呼ばれ、当代随一の文化的権威として、武将や公家からも深く敬意を払われる存在であった 6 。

特に、信長が茶の湯を政治統治の手段として用いる「御茶湯御政道(おちゃのゆごせいどう)」を推し進める中で、彼ら三宗匠の役割は極めて重要となった 23 。信長は、戦功のあった家臣に対し、領地の代わりに価値ある名物茶器を与えることや、茶会を催す許可を与えることで、家臣団を統制した 23 。この政策において、茶器の価値を鑑定し、格式高い茶会を取り仕切ることができる宗久たちは、信長にとって不可欠なブレーンであった。宗久は、足利義昭、織田信長、そして豊臣秀吉と、三代の天下人の茶頭を務め、茶の湯を通じて政治の中枢に深く関与したのである 22 。

この関係性は、宗久にとって一方的な奉仕ではなかった。茶頭として権力者に仕えることは、彼の商人としての活動に計り知れない利益をもたらした。信長が主催する茶会を取り仕切ることで、諸国の有力大名と直接的な人脈を築くことができ、それは彼の商業ネットワークの拡大や、最新の政治・軍事情報の入手に繋がった。また、信長の威光を背景にすることで、彼の扱う鉄砲や各種商品は、他の商人が扱えないほどの付加価値を持つことになった。このように、宗久の成功は、茶人としての文化的資本と、商人としての経済的資本が、政治という触媒を通じて見事に融合し、強力な相乗効果を生み出した結果であった。彼にとって、茶室は美意識を競う場であると同時に、高度な情報戦と交渉が繰り広げられるビジネスの最前線でもあったのだ。

信長没後の動向

天正10年(1582年)の本能寺の変で信長が横死すると、宗久はその後継者である羽柴(豊臣)秀吉に仕えた 22 。天正15年(1587年)に秀吉が催した北野大茶湯にも茶頭の一人として参加している 7 。しかし、秀吉の時代になると、茶の湯の世界における主導権は、次第に千利休へと移っていった。秀吉は利休の鋭敏な美意識を特に重用し、宗久の影響力は信長時代に比べて相対的に低下したと言われている 11 。その一因として、宗久が信長時代から一向宗本願寺と密接な関係にあったことが、本願寺と対立した秀吉から疎まれる原因になったとする説もある 22 。

とはいえ、彼が完全に没落したわけではない。天下三宗匠としての権威は依然として保ち続けており、文禄2年(1593年)に亡くなるまで、堺の重鎮として重きをなした。その生涯は、戦国の動乱期に、商才と文化の力を武器として駆け抜けた、まさに「政商茶人」の典型であった。

表1:今井宗久 関連年表

|

年代(西暦) |

宗久の動向 |

関連する政治・社会情勢 |

茶の湯の世界の出来事 |

|

永正17年(1520) |

大和国または近江国にて誕生 6 |

|

|

|

天文年間 |

堺へ移り、納屋業を営む。武野紹鷗に師事 6 |

|

武野紹鷗がわび茶を大成させる |

|

天文23年(1554) |

大徳寺大仙院に170貫を寄進 9 |

|

『今井宗久茶湯書抜』に記録が始まる年とされる 30 |

|

弘治元年(1555) |

師・武野紹鷗が死去。遺児の後見人となる 9 |

|

|

|

永禄11年(1568) |

織田信長が上洛。名物茶器を献上し、接近 7 |

織田信長、足利義昭を奉じて上洛 |

信長による「御茶湯御政道」が本格化 |

|

永禄12年(1569) |

信長の堺への矢銭二万貫要求を調停 7 |

|

|

|

元亀2年(1571) |

生野銀山の代官に就任したとされる 8 |

信長、比叡山延暦寺を焼き討ち |

|

|

天正2年(1574) |

|

信長、東大寺正倉院の蘭奢待を切り取る |

|

|

天正6年(1578) |

|

信長、安土城へ移る |

安土城で信長主催の大規模な茶会が催される |

|

天正10年(1582) |

|

本能寺の変、織田信長死去 |

本能寺の茶会で多くの名物茶器が焼失 |

|

天正13年(1585) |

|

豊臣秀吉、関白に就任 |

秀吉、千利休に「利休」の居士号を与える |

|

天正15年(1587) |

北野大茶湯に茶頭として参加 7 |

秀吉、九州を平定。バテレン追放令を発布 |

北野天満宮にて大規模な北野大茶湯が開催される |

|

天正19年(1591) |

|

千利休が秀吉の命により切腹 |

|

|

文禄2年(1593) |

8月5日、堺にて死去。享年73 6 |

秀吉、文禄の役の拠点として肥前名護屋城に在陣 |

|

第二部:『今井宗久日記』の徹底解剖 ― 史料批判の視点から

今井宗久という人物の輪郭を捉えた上で、本報告書の中心課題である『今井宗久日記』、そしてその抜粋とされる『今井宗久茶湯書抜』の正体に迫る。ここでは、なぜこの記録が長らく一次史料と信じられ、そして、なぜ現在では偽書と断定されるに至ったのか、その経緯と論拠を詳細に解き明かす。

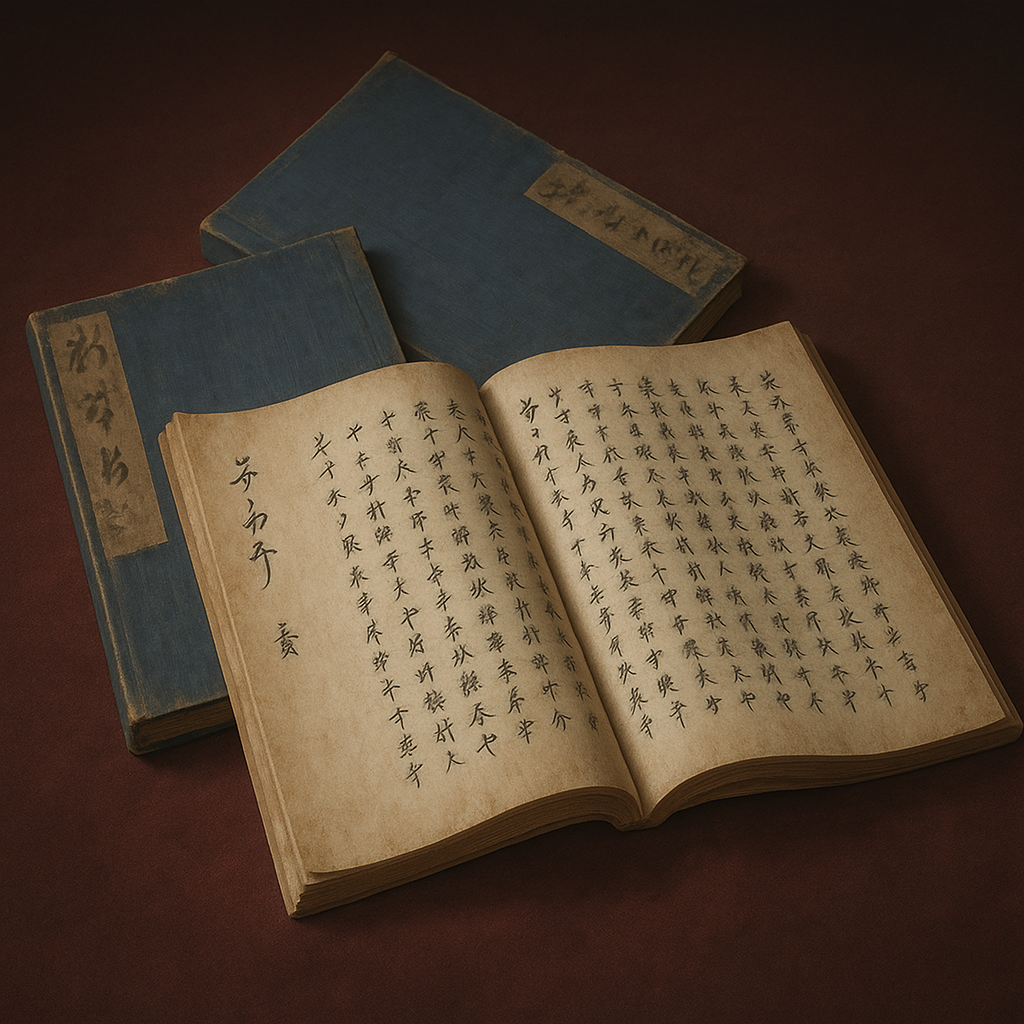

第一章:伝存する『今井宗久茶湯書抜』

現在、研究者の間で『今井宗久茶湯書抜』として主に参照されるのは、東京の静嘉堂文庫(せいかどうぶんこ)が所蔵する写本である 6 。この写本は二冊からなり、昭和49年(1974年)に渡辺書店から湯川制氏の監修・解題のもと、影印本として公刊されたことで、広く研究者が利用できるようになった 31 。

その内容は、天文23年(1554年)から天正17年(1589年)までの35年間にわたる、宗久が主催、あるいは客として参加したとされる計83回の茶会の記録が収められている 1 。各記録には、茶会の日時、場所、亭主、客、床の間に飾られた掛物、花入、茶席で用いられた釜、水指、茶入、茶碗といった道具組、さらには懐石の献立に至るまで、詳細な情報が記されている。もしこれが宗久自身による同時代の記録であるならば、信長・秀吉時代の茶の湯文化、ひいては政治・社会状況を解明する上で、この上なく貴重な一次史料となるはずであった。

第二章:偽書説の浮上とその決定的論拠

『今井宗久茶湯書抜』は、その詳細な内容から長らく疑いを持たれることなく、四大茶会記の一つとして権威を保ってきた。しかし、一部の研究者の間では、同時代の他の信頼できる史料との間に看過できない矛盾点が存在することが指摘されていた。そして、その疑義に決定的な答えを与えたのが、前述の神津朝夫氏による論考であった 4 。この研究は、複数の角度から緻密な検証を行い、本書が後世の編纂物であることを論証した。

編纂者と成立時期の特定

偽書説の最も直接的な証拠は、静嘉堂文庫蔵本の奥書(おくがき、写本の末尾に記される情報)の分析から得られた。そこには、本書が江戸時代後期の表千家流の茶人であった**稲垣休叟(いながき きゅうそう)**によって編纂されたことが示されていた 32 。稲垣休叟(1770-1819)は、号を竹浪庵(ちくろうあん)といい、大坂を拠点に活動した人物である 35 。彼は表千家八代・啐啄斎(そったくさい)に師事し、『松風雑話(しょうふうざつわ)』や『茶道筌蹄(さどうせんてい)』といった茶道に関する多くの著作を残した、該博な知識を持つ茶人であった 36 。

さらに、奥書には「文政三(1820)年」という年紀が見られ、本書の成立が今井宗久の死(1593年)から実に220年以上も後であることが確定した 32 。つまり、『今井宗久茶湯書抜』は、戦国時代の当事者による日記などではなく、19世紀初頭の茶人が、既存の資料を基に編纂した二次的、あるいは三次的な著作物だったのである。

内容的矛盾という証拠

編纂者と成立時期が特定されたことに加え、偽書説を裏付ける決定的な論拠となったのが、その内容に見られる数々の矛盾である。比較対象とされたのは、同じく天下三宗匠の一人であり、宗久と頻繁に交流があった津田宗及が自ら書き残した、信頼性の極めて高い一次史料『天王寺屋会記』であった。

両者を突き合わせると、同一の日時に開催されたとされる茶会について、記録内容が全く一致しない、あるいは一方にしか記録が存在しないといった事例が多数発見されたのである 38 。例えば、ある研究では、『茶湯書抜』に記された茶花の種類が、『天王寺屋会記』の記録と95%も一致する一方で、茶会そのものが『天王寺屋会記』には記録されていないケースが指摘されている 39 。これは、編纂者である稲垣休叟が、『天王寺屋会記』などから断片的な情報を抜き出して再構成し、架空の茶会記録を「創作」した可能性を強く示唆するものである。

また、本能寺の変(天正10年6月2日)の際の記述も、その信憑性に疑問を投げかける。徳川家康が堺に滞在していた際の動向について、『茶湯書抜』の記述は、津田宗及の記録(『宗及自会記』)と齟齬が見られることが指摘されている 38 。こうした具体的な矛盾点の積み重ねが、『茶湯書抜』を一次史料として依拠することの危険性を明らかにし、偽書説を不動のものとしたのである。

表2:『今井宗久茶湯書抜』と『天王寺屋会記』の記述比較(事例)

|

項目 |

天正二年(1574)四月三日 |

|

史料 |

『今井宗久茶湯書抜』 |

|

茶会 |

存在の 記録あり |

|

亭主 |

今井宗久 |

|

客 |

津田宗及、山上宗二 |

|

道具(花) |

卯木(ウツギ) |

|

考察 |

『茶湯書抜』には、宗久が宗及らを招いて茶会を催し、卯木の花を飾ったと記録されている。しかし、客であったはずの宗及自身の記録である『天王寺屋会記』には、この日の茶会の記録が一切存在しない 39 。これは、『茶湯書抜』の記述が、他の記録から情報を借用して創作された可能性を示唆する有力な証拠の一つである。編纂者が何らかの史料で「卯木」がこの時期の茶花であったことを知り、それを基に架空の茶会を構成したと考えられる。 |

第三章:『今井宗久日記』全十巻は存在したか

『今井宗久茶湯書抜』が江戸時代後期の編纂物であると結論づけられると、次に大きな疑問として浮上するのが、その原典とされてきた「『今井宗久日記』全十巻」の実在性である。

結論から言えば、この 全十巻の日記が存在したという確たる証拠は、現在に至るまで何一つ見つかっていない 。稲垣休叟が『茶湯書抜』を編纂する際に参照した可能性のある同時代の史料(例えば『天王寺屋会記』など)の中に、宗久がそのような詳細な日記を書き残していたことを示唆する記述は存在しない。また、休叟自身が「日記」そのものを直接見たという記録も確認されていない。

このことから、最も合理的に導き出される推論は、「全十巻の日記」という存在そのものが、編纂物である『茶湯書抜』に権威と信憑性を与えるために、編纂者である稲垣休叟、あるいはその周辺の人物によって 創造された「架空の原典」であった というものである。

歴史書や古典籍の編纂において、その価値を高めるために、失われたとされる偉大な原典の存在をほのめかすという手法は、しばしば見られる。休叟は、自らが編纂した茶会記録集が、単なる寄せ集めではなく、天下三宗匠の一人である今井宗久自身の広範な記録から「抜き書き」したものである、という体裁を整えることで、その著作に歴史的な重みと正当性を付与しようとしたと考えられる。したがって、『今井宗久日記』という壮大な存在は、実体のない幻であった可能性が極めて高いと言わざるを得ない。我々が向き合うべきは、この幻の「日記」ではなく、それを利用して編纂された『茶湯書抜』という江戸時代の著作物そのものなのである。

第三部:確かな史料から再構築する今井宗久の茶の湯

『今井宗久茶湯書抜』が後世の編纂物であり、一次史料としての価値を持たないことが明らかになった今、我々は信頼できる史料のみを頼りに、今井宗久の茶人としての実像を再構築する作業へと進まねばならない。幸いにも、彼と同時代に生きた人々の記録や、彼自身が遺した書状が断片的ながら現存しており、そこから宗久の茶の湯における活動の一端を垣間見ることができる。

第一章:『天王寺屋会記』に見る宗久の動静

偽書である『茶湯書抜』の信頼性を覆す上で決定的な役割を果たした『天王寺屋会記』は、同時に、宗久の真の姿を探る上で最も重要な第一級史料となる。この記録は、堺の豪商であり、同じく天下三宗匠の一人であった津田家の宗達・宗及・宗凡の三代にわたって書き継がれたもので、天文17年(1548年)から元和元年(1615年)に至る長期間の茶会の詳細な記録である 3 。その記述は客観的かつ詳細であり、茶の湯の世界のみならず、戦国・安土桃山時代の政治・経済・文化を知る上で欠かせない史料と高く評価されている 41 。

この『天王寺屋会記』には、今井宗久が津田宗及の茶会に客として招かれた記録や、逆に宗久が亭主となって宗及をもてなした茶会の記録が散見される 42 。例えば、弘治3年(1557年)11月21日や、翌弘治4年(1558年)2月5日には、宗久が主催した茶会に宗及が招かれたことが記されている 43 。

これらの断片的な記録を丹念に拾い集め、分析することで、以下のような事柄が明らかになる。

- 交流のネットワーク : 宗久がどのような人物たちと茶会を通じて交流していたか。その中には、津田宗及や千利休といった他の茶人はもちろん、織田信長や松永久秀といった戦国武将、あるいは公家などが含まれていたことが確認できる。これにより、彼の社会的地位と人脈の広がりが具体的に裏付けられる。

- 所持していた名物道具 : 彼が茶会でどのような名物道具を披露していたか。例えば、信長に献上したとされる「紹鷗茄子」や「松島の茶壷」以外にも、彼がどのような美意識に基づき、いかなる道具を収集・使用していたのかを知る手がかりが得られる。

- 茶会の様式 : 宗久が催した茶会が、どのような雰囲気や様式を持っていたのか。わび茶の継承者として、質素で静寂な茶を好んだのか、あるいは政商として、豪華な道具組で客をもてなすこともあったのか。その一端を推測することが可能となる。

『天王寺屋会記』の記述は、あくまで津田宗及の視点から見た断片的な記録であり、宗久の茶の湯の活動の全てを網羅するものではない。しかし、それは信頼性という点において『茶湯書抜』とは比較にならず、偽書に頼ることなく宗久の茶人としての一面を実証的に描き出すための、最も確かな出発点となるのである。

第二章:現存する書状から探る宗久の人物像

もう一つの重要な手がかりは、宗久自身が記した書状である。数は多くないものの、彼が自らの手で書いた手紙がいくつか現存しており、そこからは記録からはうかがい知れない、より生々しい宗久の人物像が浮かび上がってくる。

その代表例が、奈良の茶人であり漆問屋であった松屋久政に宛てた書状である 26 。この書状の中で宗久は、具体的な用件は別の使者(宗与という人物)に詳しく話してあるのでそちらから聞いてほしいと述べ、自身は進物として茶巾を贈る旨を伝えている 26 。

この短い手紙からも、いくつかの興味深い点を読み取ることができる。まず、彼が奈良の有力な茶人である松屋家と直接的な交流を持っていたことがわかる。これは、彼の茶の湯を通じたネットワークが、堺の内部に留まらず、畿内の広範囲に及んでいたことを示している。また、用件を簡潔に記し、詳細は口頭で伝えさせるという手法は、多忙なビジネスマンであった彼の実務的な一面をうかがわせる。茶巾というささやかな贈り物を添える心遣いは、茶人らしい細やかな配慮とも、あるいはビジネス上の関係を円滑に保つための儀礼的な振る舞いとも解釈できる。

このような自筆の史料は、客観的な記録である茶会記とは異なり、宗久自身の「肉声」に近い情報を提供してくれる。その筆跡や言葉遣い、内容の端々から、彼の性格や思考、他者との関係性の築き方といった、よりパーソナルな側面を推し量ることが可能となる。偽書によって歪められたイメージを払拭し、人間・今井宗久の実像に迫る上で、これらの書状は極めて貴重な史料と言えるだろう。

終章:なぜ『今井宗久日記』は「創造」されたのか

本報告書は、『今井宗久日記』および『今井宗久茶湯書抜』が、今井宗久本人による戦国時代の記録ではなく、江戸時代後期に稲垣休叟という一人の茶人によって編纂された「偽書」であることを明らかにしてきた。しかし、我々の探求は、単にそれを「偽物」として断罪し、切り捨てるだけでは終わらない。より重要な問いは、 なぜ、この「日記」は「創造」されなければならなかったのか 、その歴史的背景と動機を探ることにある。その答えは、江戸時代後期の茶道界が置かれていた状況の中に求めることができる。

江戸後期の茶道界と「古典」の必要性

戦国時代の動乱が終わり、泰平の世となった江戸時代において、茶の湯は武家社会における必須の教養、すなわち「武家の式法」として定着していった。それに伴い、千家(表千家、裏千家、武者小路千家)をはじめとする家元制度が確立され、各流派は多くの門弟を抱える巨大な組織へと発展した 35 。

こうした状況の中で、各流派にとって、自らの流儀の正当性と権威を内外に示すことが極めて重要な課題となった。そのために必要とされたのが、流派の教えが、茶道の祖とされる村田珠光や、わび茶を大成させた武野紹鷗、そして何よりも茶聖と崇められる千利休といった、戦国時代の偉大な茶人たちに連なる「由緒ある歴史」と、その教えを体系的にまとめた「古典」であった。

ここで、『今井宗久茶湯書抜』の編纂者である稲垣休叟の立場を考えてみたい。彼は表千家の熱心な茶人であり、茶道の歴史や知識を体系化することに強い意欲を持っていた人物である 36 。彼が生きた19世紀初頭、天下三宗匠と謳われた三人のうち、千利休に関しては『山上宗二記(やまのうえのそうじき)』をはじめとする多くの伝書や逸話が整理されつつあり、津田宗及に関しても、その詳細な茶会記録である『天王寺屋会記』が存在した。

しかし、 今井宗久には、他の二人に匹敵するような、彼の茶の湯の活動をまとまった形で伝える個人の記録が欠けていた 。これは、茶道の歴史を体系的に整備しようとする休叟のような知識人にとって、埋められるべき「歴史の空白」に見えたに違いない。宗久は、信長に最も重用された茶頭の一人であり、その存在を抜きにして戦国時代の茶の湯の歴史を語ることはできない。その宗久に関するまとまった記録が存在しないことは、茶道の「正史」を構築する上での大きな欠落であった。

そこで休叟は、この空白を埋めるべく、一つの「創造」行為に及んだと考えられる。彼は、『天王寺屋会記』をはじめとする信頼できる諸史料から、宗久に関する断片的な記述を渉猟し、それらを巧みに再構成・編集した。そして、あたかも宗久自身が書き遺した日記から「抜き書き」したかのような体裁を整え、『今井宗久茶湯書抜』という一冊の書物を編纂したのである。これは、悪意に基づく単純な偽造というよりは、後進の門弟たちが学ぶための優れた教材を整備し、茶道の歴史体系を完成させたいという、彼の教育的・学究的な情熱から生まれた行為であったと解釈することも可能であろう。彼は、歴史の断片を繋ぎ合わせることで、一つの理想化された「古典」を創造したのである。

結論:史料としての二重の意味

以上の考察から、本報告書は以下の結論を導き出す。

第一に、『今井宗久日記』およびその抜粋である『今井宗久茶湯書抜』は、今井宗久本人が記した戦国時代の一次史料ではない。それは、彼の死から二百年以上を経た江戸時代後期に、表千家の茶人・稲垣休叟によって編纂された後世の著作物である。したがって、戦国時代の今井宗久の具体的な活動や、彼が関わった茶会の実態を研究する上で、これを直接的な史料として用いることはできない。

第二に、しかし、史料としての価値が全くないわけではない。偽書と断定されたこの書物は、視点を変えれば、 「江戸時代の茶人たちが、戦国時代の茶の湯をどのように理解し、理想化し、後世に伝えようとしたか」を物語る、江戸時代後期の文化史・思想史における極めて貴重な一次史料 として、新たな意味を帯びてくる。そこには、家元制度の下で茶道が体系化されていく過程や、千利休を頂点とする茶道史観が形成されていく様子が色濃く反映されている。

結論として、『今井宗久日記』の存在は、単なる真贋の問題を超えて、茶の湯という文化が、時代を超えて人々によってどのように記憶され、解釈され、そして時には「創造」されながら歴史を形成してきたかを示す、一つの興味深い歴史的「現象」そのものである。この「偽書」の存在をめぐる研究の進展は、我々が歴史と向き合う際に、史料を無批判に受け入れるのではなく、常にその成立背景を問う「史料批判」の視点がいかに重要であるかを、改めて教えてくれるのである。

引用文献

- 《今井宗久茶湯日記書抜》(読み)いまいそうきゅうちゃのゆにっきかきぬき - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85%E8%8C%B6%E6%B9%AF%E6%97%A5%E8%A8%98%E6%9B%B8%E6%8A%9C-1270911

- 宗湛日記 - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/%E4%BA%BA%E7%89%A9/%E5%AE%97%E6%B9%9B%E6%97%A5%E8%A8%98/

- 天王寺屋会記(てんのうじやかいき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%B1%8B%E4%BC%9A%E8%A8%98-1566346

- 四大茶会記の一つ『今井宗久茶湯日記抜書』が偽書であることを決定づけた初の論文(神津朝夫) http://www.miyaobi.com/publishing/mobile/products/detail.php?product_id=1048

- 令和6年度 茶書研究会と研究会誌『茶書研究』のご案内 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=biI1EK_MCw0

- 今井宗久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85

- 今井宗久の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/83

- 今井宗久 いまいそうきゅう - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/1063

- 「今井宗久」信長に重用されたビジネスマン茶人! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/271

- 信長を支え続けた政商・今井宗久が辿った生涯|信長・秀吉の茶頭を務めた堺の豪商【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1138839

- 今井宗久 無名から一代で財を成した戦国武器商人 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=l37V6WmlI-4&t=129s

- 堺の武器商人(七倉イルカ) - 今井宗久 | 小説投稿サイトノベルアップ+ https://novelup.plus/index.php/story/537458523/318915619

- 【クイズ】 堺の豪商・今井宗久は元々どんな家の出身だった? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/quiz/744

- その他の先人達 - 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/sakai/keisho/senjintachi/sonota.html

- 生野町口銀谷の町並み http://matinami.o.oo7.jp/kinki2/ikuno-kutikanaya.htm

- 今井宗久 無名から一代で財を成した戦国武器商人 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=l37V6WmlI-4&pp=ygUNI-S7iuS6leWul-S5hQ%3D%3D

- 続けて堺のことや堺(信長夜話・その56) - ブエノス小僧のイラストブログ https://buenoskozo.blog.fc2.com/blog-entry-179.html

- 今井宗久(いまいそうきゅう) - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/%E4%BA%BA%E7%89%A9/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85%EF%BC%88%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%8D%E3%82%85%E3%81%86%EF%BC%89/

- 信長の堺支配 「金と力のある街、力づくで潰しては元も子もない」 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2752

- 織田信長の権力掌握とともに飛び交った茶器と金銭 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26117?page=3&layout=b

- 【やさしい歴史用語解説】「会合衆」 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1620

- 今井宗久(イマイソウキュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85-15486

- 茶頭/茶堂(さどう)とは何か?千利休を代表とする茶事を司る茶人 - 山年園 https://www.e-cha.co.jp/contents/sadou/

- 御茶湯御政道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E8%8C%B6%E6%B9%AF%E5%BE%A1%E6%94%BF%E9%81%93

- 茶道とは。何モノか。 その5「大坂 堺 織田信長と茶の湯政道。」 - Kyoto Love. Kyoto 伝えたい京都 https://kyotolove.kyoto/I0000142/

- 書状 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/461441

- 武家茶道とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/26179/

- 大阪の今を紹介! OSAKA 文化力 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/003.html

- 今井宗薫の妻 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/imai.html

- 《今井宗久茶湯書抜》(読み)いまいそうきゅうちゃのゆかきぬき - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%AE%97%E4%B9%85%E8%8C%B6%E6%B9%AF%E6%9B%B8%E6%8A%9C-1270910

- 今井宗久茶湯書抜 : 静嘉堂文庫蔵本(竹浪菴休叟 編) / 古本 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=295457684

- 国書データベース - 国文学研究資料館 https://dbrec.nijl.ac.jp/KTG_W_1993573

- 今井宗久茶湯書抜 : 静嘉堂文庫蔵本(竹浪菴休叟 編) / 古本 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=492772949

- 検索結果書誌詳細:蔵書検索システム https://www.lib-sakai.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1007001228690

- 稲垣休叟とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E4%BC%91%E5%8F%9F

- 稲垣休叟(いながき きゅうそう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%B2%E5%9E%A3%E4%BC%91%E5%8F%9F-1055383

- 茶道具 翔雲堂 岡本 懐石道具とは http://shoundo.jpn.com/tool/kaiseki.html

- 1582年(前半) 本能寺の変と伊賀越え | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1582-2/

- 古田織部茶書・宗湛日記・今井宗久茶湯日記抜書の茶花 - 園遊舎主人のブログ https://b4ea36g1.hatenablog.com/entry/24738903

- 『宗湛日記』の世界――神屋宗湛と茶の湯 https://ajih.jp/backnumber/pdf/14_02_02.pdf

- 第 51話 〜津田宗及 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/051.html

- 堺ゆかりの人々 - 堺観光ガイド https://www.sakai-tcb.or.jp/about-sakai/great-person/other.html

- ものと合せてほぼ一万四千会の茶会記録に目を通し、そこで見出すことができた絵 https://tobunken.repo.nii.ac.jp/record/6222/files/362_33_Tani_Redacted.pdf

- 表千家不審菴:茶の湯年表:江戸時代 https://www.omotesenke.jp/chanoyu/nenpyo/nenpyo_e6.html