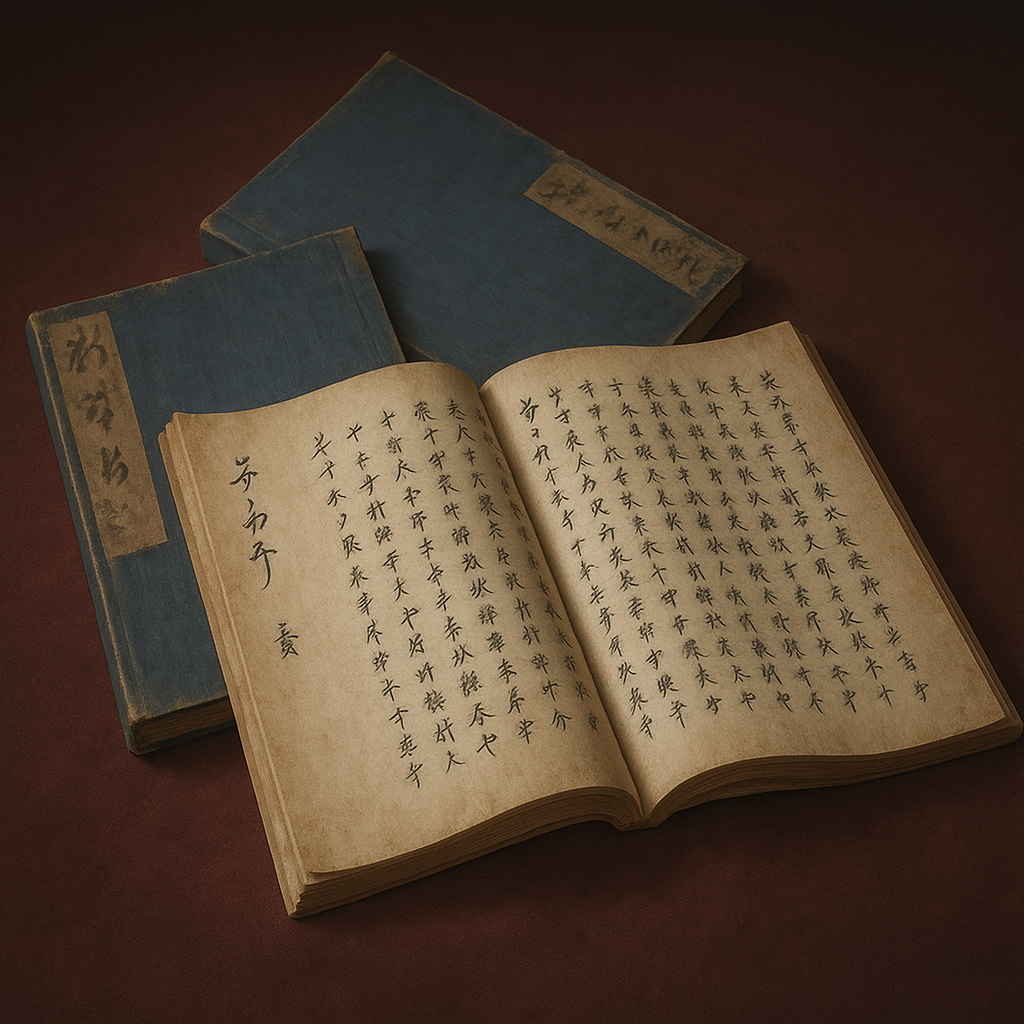

八十一難経

戦国時代、朝倉孝景は明の医学書『八十一難経』を刊行。文化威信と実利を兼ねた戦略的事業で、版木は戦火を越え日本医学史に貢献した。

戦国越前の叡智:朝倉版『八十一難経』の総合的研究

序論:戦乱の世に生まれた医学出版の奇跡

日本の歴史上、類を見ない下克上と絶え間ない戦乱に明け暮れた戦国時代。その激動の最中、越前の国(現在の福井県)を治めた戦国大名・朝倉氏の本拠地、一乗谷において、一つの文化的な偉業が成し遂げられた。天文五年(1536年)、時の当主であった朝倉孝景(10代)の命により、古代中国の医学書『八十一難経』の注釈書が木版印刷によって刊行されたのである。これは、一般に「朝倉版『八十一難経』」として知られ、その版木の一部は奇跡的に現存し、一乗谷文化の栄華を今に伝えている。

本報告書は、この朝倉版『八十一難経』、正確には『勿聴子俗解八十一難経』の刊行という歴史的事象を、単なる一地方大名の文化事業として捉えるのではなく、戦国日本の政治力学、東アジアの国際的な知の潮流、そして個人の叡智が交差する、稀有な歴史的産物として総合的に解明することを目的とする。利用者が既に把握している「朝倉孝景による刊行」「一乗谷文化の遺品」「版木の現存」という情報を出発点としながら、その背後に横たわる複雑な人間関係、経済的・文化的背景、そして技術的側面までを深く掘り下げていく。

本報告書の分析を通じて明らかになるのは、この出版事業が、朝倉孝景という一人の大名の卓見から始まったものであると同時に、その成功は、当時最新の医学知識をもたらした明代中国、国際貿易港として勃興した堺、そして地方文化の中心地として成熟した越前一乗谷を結ぶ、壮大かつダイナミックな「知のネットワーク」の存在なくしてはあり得なかったという事実である。この出版は、文化的威信の誇示、実利的な医療技術の確保、そして領国経営における仁政の象徴という、複数の戦略的意図が込められた、高度な政治的営為であった。本報告書は、この歴史的偉業の全貌を、源流、背景、実行、応用、そして遺産の各側面から、詳細かつ徹底的に論じるものである。

第一章:源流を遡る―『難経』と明代の注釈書

朝倉孝景が越前で刊行させた医学書を理解するためには、まずその源流である『難経』そのものと、朝倉版が底本とした明代の注釈書の性格を把握する必要がある。孝景らの選択は、単なる古典の復刻ではなく、当時の東アジア学術界における最新の知見を意図的に導入する、極めて戦略的な行為であった。

1.1. 古代中国医学の古典『黄帝八十一難経』

『八十一難経』、正式名称を『黄帝八十一難経』は、中国古代医学における最重要古典の一つである 1 。その内容は、先行する医学聖典『黄帝内経』の理論を基礎としているが、特に難解とされる箇所を選び出し、解説を加えるという性格を持つ 2 。書名の「難」とは、単に難しいという意味ではなく、疑いを質す、問い質すことを意味しており、全編が八十一箇条の問答形式、現代でいうFAQ(よくある質問とその回答)の形式で構成されているのが最大の特徴である 1 。

医学的な特徴としては、特に脈診(脈の状態から病を診断する方法)と鍼治療の理論体系化に重点が置かれている点が挙げられる 2 。『黄帝内経』の膨大な記述の中から、診断と治療、とりわけ鍼を用いる臨床に直結する知識を整理・体系化したことで、極めて実践的な医学書としての性格を強く持つに至った。この実践性故に、『難経』は後世の中国医学はもちろんのこと、日本の鍼灸術や漢方医学の一派である後世派の治療方式、基礎理論に極めて大きな影響を与え続けた 2 。

その成立時期や著者については諸説あり、伝説的な名医である秦越人(扁鵲)の作とする説も古くから存在するが、学術的には根拠が乏しいとされ、今日では後漢時代(25年~220年)以降に成立したと見るのが通説となっている 1 。原本は早い時期に失われ、現在我々が目にすることができるのは、元代以降の写本や注釈書である 2 。

1.2. 明代の出版人・熊宗立と『勿聴子俗解八十一難経』

朝倉版が直接の底本としたのは、この『難経』に明代の医師が注釈を加えた『勿聴子俗解八十一難経』であった 3 。この注釈書の著者こそ、15世紀の中国医学界と出版界を理解する上で欠かせない重要人物、熊宗立(1409年~1482年)である 5 。

熊宗立は、福建省建陽の出身で、単なる一介の医師ではなかった。彼は儒学を深く修めた知識人であると同時に、自らの著作を含め、数多くの書籍を刊行した出版事業家でもあった 5 。彼の号である「勿聴子」が、この注釈書の書名にも冠されている。彼の一族は福建における屈指の出版家として活躍し、彼らの手による書籍は、当時、日明貿易の一大拠点であった福建から、新知識として大量に日本へもたらされた 5 。

驚くべきことに、熊宗立の著作が与えた影響は、本国中国よりもむしろ日本において、より色濃く現れた。15世紀から16世紀にかけての日本の医学界は、彼の著作群から絶大な影響を受けていたのである 5 。事実、朝倉版に先立って日本で初めて木版印刷された医学書である堺版『医書大全』(1528年刊行)も、熊宗立の著作であった 5 。この事実は、朝倉孝景と彼が招聘した専門家たちが『勿聴子俗解八十一難経』を選択した背景に、単なる偶然ではなく、当時の日本において「最新かつ最高権威のテキスト」を導入するという明確な意図があったことを強く示唆している。

書名にある「俗解」とは、文字通り「俗(一般)にも解りやすく解説する」という意味であり、難解な古典の理論を、より平易で実践的な形で解説する形式であったと考えられる。この実用性を重視した編集方針こそ、戦乱の世を生きる戦国大名・朝倉孝景の関心を強く引きつけた、決定的な要因の一つであったに違いない 9 。

第二章:文化の庇護者―戦国大名・朝倉孝景と一乗谷

朝倉版『難経』の出版は、その舞台となった越前一乗谷の文化的成熟と、事業のパトロンであった戦国大名・朝倉孝景(10代当主)の類稀なる見識なくしては語れない。この偉業は、なぜ越前の地で可能となったのか。その背景には、孝景の個人的な資質と、彼が築き上げた文化的土壌が深く関わっている。

2.1. 「北陸の小京都」の繁栄と文化

朝倉氏の本拠地・一乗谷は、応仁の乱(1467年~1477年)を契機に初代孝景(7代当主)が拠点を移して以降、氏景、貞景、孝景(10代)、義景と続く5代103年間にわたり、越前の政治・経済・文化の中心として繁栄を極めた 10 。一乗谷川に沿って広がる谷間に、朝倉館(当主の館)を中心に、重臣たちの屋敷、寺社、そして職人や商人が住む町屋が計画的に配置され、一大城下町を形成していた 11 。近年の発掘調査では、壮麗な庭園跡や、茶器、文具、ガラス製品といった多種多様な遺物が出土しており、その文化水準の高さが証明されている 10 。

この一乗谷の繁栄を文化的側面から支えたのが、京都との密接な交流であった。応仁の乱で荒廃した京都を逃れ、朝倉氏の庇護を求めて多くの公家、僧侶、学者、芸術家たちが一乗谷を訪れた 3 。彼らは最新の都の文化を一乗谷にもたらし、その結果、この地は「北陸の小京都」と称されるほどの洗練された文化圏を形成するに至ったのである 11 。

2.2. 孝景(10代)の治世と文化政策

この文化的土壌の上に、さらなる華を咲かせたのが、朝倉氏10代当主・孝景(義景の父)であった。彼は、同時代の知識人である月舟寿桂から「治世よろしく、将帥に兵法を論じて厳、詩歌を評して妙である」と評され、また春沢永恩からは「文道を左に、武道を右にした風流太守」と賞賛されるなど、文武両道に優れた人物として知られている 3 。実際に彼は、和歌を当代随一の歌人である三条西実隆に批評を依頼し、蹴鞠は名家・飛鳥井流の伝授を受けるなど、京都の一流文化を深く愛好し、自ら実践した 3 。

孝景の文化政策の特筆すべき点は、それが単なる風雅な趣味に留まらなかったことにある。彼は極めて実学的な分野、すなわち医学に対しても強い関心を寄せ、その知識を積極的に領国へ導入しようと試みた。その最も顕著な例が、当代一流の医師たちの一乗谷への招聘である。孝景は、後に『難経』出版の中核を担うことになる僧医・谷野一栢をはじめ、半井見孝・明孝兄弟、丹波親孝といった、いずれも京都で名を馳せた医学者を一乗谷に招き、彼らの持つ最新の医学知識を吸収させたのである 3 。

この医学奨励の帰結として行われたのが、『勿聴子俗解八十一難経』の出版であった。孝景がこの前例の少ない事業に踏み切った動機は、複合的であったと考えられる。第一に、文化的威信の誇示である。当時、西国の大内氏なども積極的な文化事業を展開しており 13 、高度な学術書である医学書の出版は、朝倉氏の文化的権威と統治能力の高さを内外に示す絶好の機会であった。

第二に、極めて実利的な要請があった。戦乱の世にあって、家臣や兵士の健康を維持し、特に戦場で負った傷(金創)を治療する技術の向上は、軍事力を直接的に左右する死活問題であった 15 。最新の医学書を普及させることは、軍事力の維持・強化に直結する政策だったのである。

第三に、仁政の象徴としての意味合いである。領主が領民の医療に心を配ることは、儒教的な「仁政」の理想を体現する行為であり、領国支配の正当性を強化するイデオロギー的効果も期待できた。後に版木に刻まれた跋文にある「蓋し国を医し、民を救うの意ならんや(思うに、国を癒し、民を救おうとの御心なのであろうか)」という一節は、この事業が単なる個人的な趣味ではなく、領主としての公的な責務を果たすという大義名分のもとに行われたことを明確に物語っている 9 。

このように、朝倉孝景による医学書出版は、文化的趣味という側面を持ちつつも、その本質は、①文化的威信の確立、②軍事力の維持・強化、③領国統治のイデオロギー的補強という、三つの目的を同時に達成しようとする、高度に計算された政治的・戦略的プロジェクトであった。彼は、文化(プレステージ)と実利(軍事・統治)を結びつける最適な媒体として「医学出版」という手段を見出したのであり、それは彼が単なる文化愛好家ではなく、極めて優れた戦略家であったことを示している。

第三章:越前版『難経』出版事業の全貌

天文五年(1536年)、越前一乗谷で実現した『難経』の出版は、朝倉孝景という強力なパトロンの存在に加え、高度な専門知識を持つ人物と、当時最先端の技術ネットワークとの連携によって初めて可能となった。本章では、その具体的なプロセスと、事業を支えた担い手たちの繋がりに迫る。

3.1. 招聘された頭脳、僧医・谷野一栢

この出版事業において、頭脳として中核的な役割を果たしたのが、僧医・谷野一栢(たにの いっぱく)である 4 。生没年は不詳であるが、彼はもともと奈良の蓮仙院に属する僧侶であった 17 。特筆すべきは、彼が当時、国際交流の最前線であった明(中国)に渡り、直接、本場の医術を学んだ経験を持つことである 4 。帰国後は、医学のみならず儒学や易学にも通じた碩学としてその名を知られ、関東から畿内にかけて活動していた 4 。その学名は、名医として知られた和気明重さえもが師事したほど高かったという 9 。

この当代随一の知識人を、朝倉孝景は見逃さなかった。天文元年(1532年)頃、孝景は一栢を越前一乗谷に招聘し、朝倉氏に仕えさせた 4 。一乗谷に移り住んだ一栢は還俗して谷野雲庵と改め、一栢と号した 9 。孝景は彼のために、一乗谷城下の高尾村に薬師堂を建立するなど、破格の待遇で迎えたと伝えられており、その期待の大きさがうかがえる 17 。

孝景の命を受けた一栢は、明の熊宗立による『勿聴子俗解八十一難経』の原文を、日本の読者が読解しやすいように文字や句読点を校訂するという、出版における最も重要な学術的作業を担った 9 。彼の明医学に対する深い知見がなければ、この事業は到底成し得なかったであろう。

3.2. 堺との連携―知の伝播ルート

一乗谷のような地方都市で、なぜ当時最先端の事業であった医学書の木版印刷が可能だったのか。その謎を解く鍵は、国際貿易港として繁栄していた都市・堺との繋がりにある。

朝倉版の刊行に先立つこと8年、享禄元年(1528年)、堺の富裕な商人であり医師でもあった阿佐井野宗瑞が、日本で初めてとなる医学書『医書大全』を木版印刷で刊行した 7 。注目すべきことに、この『医書大全』もまた、熊宗立の著作であった 5 。この日本初の医学書出版には、京都五山の名刹・建仁寺の学僧であった幻雲寿桂(げんうんじゅけい、月舟寿桂とも)が跋文を寄せるなど、深く関与していた 8 。

そして、この幻雲寿桂こそが、堺と一乗谷を結ぶキーパーソンであった。幻雲は朝倉孝景に賓客として招かれ、一乗谷に滞在した経験があり、そこで谷野一栢とも親交を結んでいたのである 9 。この事実から、堺で成功した医学書出版の企画や、版木を彫る彫師、紙に刷る摺師といった専門技術者集団のノウハウが、幻雲や一栢を介して一乗谷の朝倉氏のもとへともたらされた可能性が極めて高い。つまり、堺の商人資本によって実現した技術革新が、わずか数年のうちに、高名な学僧という人的ネットワークを通じて、越前の大名資本の下へと移植されたという構図が浮かび上がる。朝倉版『難経』の出版は、中央から地方への一方的な文化の伝播ではなく、国際港湾都市で培われた先進技術と、地方の政治権力が、キーパーソンを介して結びつくことで初めて可能となった、双方向的な知の交流の産物だったのである 19 。

3.3. 天文五年の偉業―出版の実行

こうして周到な準備のもと、天文五年(1536年)9月、出版事業は実行に移された 4 。出版が行われた場所は、谷野一栢が居を構えていた一乗谷城下の北東に位置する高尾(現在の福井市高尾町)の地であった 7 。一栢の弟子である釈尊芸が記した跋文によれば、高尾にあった高尾寺に医王(薬師如来)を祀る本堂があり、完成した版木はその本堂に納められたという 9 。

この越前版『勿聴子俗解八十一難経』は、木版刷りの3冊本として刊行された 17 。そして、日本国内で出版された医学書としては堺版『医書大全』に次いで二番目に古く、また越前の地で出版された書物としては現存最古のものであるという、二重の歴史的価値を持つことになった 7 。戦国の動乱期に、地方の一大名が、これほど高度で先進的な文化事業を成し遂げたという事実は、驚嘆に値する。

表1:朝倉版『八十一難経』関連年表

|

西暦 |

和暦 |

主要な出来事 |

関連人物・場所 |

典拠 |

|

1409年 |

応永16年 |

熊宗立、生まれる。 |

熊宗立(中国・福建) |

5 |

|

1467年 |

応仁元年 |

応仁の乱勃発。朝倉孝景(7代)が活躍し、一乗谷に本拠を移す。 |

朝倉孝景(7代)、一乗谷 |

10 |

|

1482年 |

成化18年 |

熊宗立、死去(享年73)。 |

熊宗立 |

5 |

|

1528年 |

享禄元年 |

堺の阿佐井野宗瑞が、日本初の医学書『医書大全』(熊宗立著)を刊行。 |

阿佐井野宗瑞、幻雲寿桂、堺 |

7 |

|

1529年頃 |

享禄2年頃 |

谷野一栢、朝倉孝景(10代)の招聘により一乗谷に移住。 |

谷野一栢、朝倉孝景(10代) |

9 |

|

1536年 |

天文5年 |

朝倉孝景の命により、谷野一栢が校訂した『勿聴子俗解八十一難経』が一乗谷高尾で刊行される。 |

朝倉孝景(10代)、谷野一栢、一乗谷 |

4 |

|

1548年 |

天文17年 |

朝倉孝景(10代)、死去(享年55)。 |

朝倉孝景(10代) |

3 |

|

1573年 |

天正元年 |

織田信長が一乗谷に侵攻し、朝倉氏滅亡。粟屋勝久が『難経』の版木を戦利品として確保。 |

織田信長、朝倉義景、粟屋勝久 |

9 |

|

(天正元年以降) |

- |

粟屋勝久、版木を敦賀・西福寺に寄進。 |

粟屋勝久、西福寺 |

9 |

|

1965年 |

昭和40年 |

現存する『八十一難経』版木が福井県指定有形文化財となる。 |

西福寺 |

17 |

第四章:戦場の医術―『難経』の理論と実践的応用

朝倉孝景が多大な労力と費用を投じてまで出版させた『難経』は、単に書架を飾るための学術書ではなかった。それは、戦国という時代の最も切実な要請に応える、実践的な価値を秘めたテキストであった。特に、武士の生死に直結する戦傷治療、すなわち金創医学の分野において、その理論は大きな貢献を果たした可能性が高い。

4.1. 戦国時代の医療水準と『難経』の先進性

戦国時代の医療水準は、現代の視点から見れば極めて未発達であったと言わざるを得ない 15 。医師の絶対数は限られ、その多くは仏門の僧侶などが兼業する形であり、専門的な医学教育制度も確立していなかった 15 。治療法は、経験的に伝えられた漢方薬や、各地の民間療法が中心であった 15 。

しかしその一方で、戦国大名や上級武士といった支配者層は、比較的良質な医療へのアクセスを有していた。彼らは「お抱え医師」を召し抱え、自らや家族、重臣たちの健康管理を任せていた 15 。中には、徳川家康が自ら薬を調合し、伊達政宗が日常的に脈を取って健康状態を把握していたように、医学に深い関心と知識を持つ武将も存在した 16 。彼らにとって、健康の維持と最新の医療技術の確保は、乱世を勝ち抜くための重要な戦略の一部だったのである。

このような状況において、『難経』が提供する理論は、際立った先進性を持っていた。経験則や秘伝に頼りがちであった当時の医療に対し、『難経』は脈診による体系的な診断法や、人体のエネルギーの流れ道である「経絡」に基づいた治療の枠組みを提示した 2 。これは、病態を論理的に把握し、治療方針を決定するための理論的支柱を与えるものであり、日本の医学をより体系的、学術的なものへと引き上げる可能性を秘めていた。

4.2. 金創医学への貢献という実用性

朝倉版『難経』が持つ実践的価値を最も象徴するのが、「金創医学において刀傷の治療に役立った」という複数の記録である 17 。金創医学とは、戦場における刀傷、槍傷、矢傷、そして後には鉄砲による銃創などを扱う、現代でいう外傷外科にあたる分野である 16 。合戦が日常であったこの時代、兵士の命を救い、戦闘力を維持するために、金創医学の技術向上は各大名家にとって最重要課題の一つであった。

『難経』の内容が、どのように金創治療に応用されたのか。それは、傷口を縫合するといった直接的な外科処置のみを指すのではない。むしろ、『難経』が詳述する鍼灸治療の理論が、外傷治療の様々な局面で応用されたと考えるのが妥当である。

現代の鍼灸医学においても、鍼治療には顕著な鎮痛作用があることが知られている 26 。これは、鍼の刺激によって脳内に鎮痛物質が分泌されるためと考えられており、戦傷による激しい痛みを緩和する上で、極めて有効な手段であったと推察される。さらに、鍼治療は患部の血流を促進し、組織の修復を早める効果(自然治癒力の向上)や、筋肉の過度な緊張を和らげる効果も認められている 26 。これらの作用は、傷の治癒を促進し、兵士の早期の戦線復帰を可能にする上で、大きな実践的価値を持っていたはずである。また、現代医学における外傷後ストレス障害や、CRPS(複合性局所疼痛症候群)といった難治性の痛みに対しても経絡治療が応用されていることから 28 、戦傷後に残る慢性的な痛みや機能障害の緩和にも、その知識が寄与した可能性が考えられる。

したがって、朝倉孝景が『難経』の出版に投資した背景には、文化的威信の確立という側面に加え、自軍の兵士の救命率を高め、軍事力を維持・強化するという、極めて明確な軍事的・実用的価値を見出していたことがわかる。それは、文化政策と軍事政策が分かちがたく結びついた、戦国時代ならではの合理的な戦略であったと言えよう。

第五章:流転の版木―文化財としての軌跡

一乗谷の栄華の象徴として、朝倉孝景の叡智と谷野一栢の学識の結晶として生まれた『難経』の版木。しかし、その運命は、創造主である朝倉氏の滅亡と共に、劇的な転変を遂げることとなる。版木の来歴は、「創造」から「破壊」、そして「継承」へと至る、戦国時代のダイナミズムそのものを体現する物語である。

5.1. 一乗谷落城と戦利品

栄華を誇った朝倉氏の治世は、天正元年(1573年)8月、突如として終焉を迎える。天下布武を掲げる織田信長の圧倒的な軍事力の前に、5代当主・朝倉義景は敗北。100年以上にわたって北陸に君臨した名門・朝倉氏は滅亡し、壮麗な城下町一乗谷は信長の軍勢によって焼き払われ、ことごとく灰燼に帰した 11 。

この時、一乗谷の文化遺産の多くが永遠に失われた。しかし、高尾寺の本堂に納められていた『難経』の版木は、奇跡的に戦火を免れる。これを焼き討ちの最中に確保したのは、信長軍の武将としてこの戦いに参加していた、若狭国吉城(現在の福井県美浜町)の城主・粟屋越中守勝久(あわやえっちゅうのかみかつひさ)であった 9 。この事実は、勝久自身の武功を記録した『粟屋勝久戦功記』に、「一乗谷で得た(中略)八十一難経版木を敦賀郡西福寺に寄進する」と明確に記されており、版木の来歴を証明する第一級の史料となっている 9 。

5.2. 敦賀・西福寺への寄進

粟屋勝久は、戦場で手に入れたこの版木を、単なる戦利品として私蔵しなかった。彼はこれを、日本海交通の要衝・敦賀に位置する浄土宗の名刹・西福寺に寄進したのである 9 。この行為により、版木は破壊を免れただけでなく、寺の宝物として大切に保管され、後世へと伝えられる道が開かれた。

なぜ勝久は、敵方の文化財を保護し、寺に寄進したのか。それは、版木が持つ学術的・文化的な価値を彼が理解していた可能性を示唆すると同時に、武功の証として得た貴重な品を仏に捧げることで、自らの信仰心を示し、武運の長久を祈るという、戦国武将特有の価値観の表れでもあった。文化財が、その創造主の滅亡という暴力的行為によって皮肉にも救われ、新たな庇護者の下で価値を帯びていく過程は、時代の転換期における文化の流転を見事に象徴している。

興味深いことに、西福寺にはこの版木の他にも、朝倉氏ゆかりの文化財が伝わっている。例えば、現在、国の重要文化財に指定されている同寺の阿弥陀堂は、文禄二年(1592年)に一乗谷から移築されたものと伝えられており、版木と寺との浅からぬ因縁を感じさせる 9 。

5.3. 現存版木の物理的特徴と文化的価値

粟屋勝久の寄進によって今日まで伝えられた版木は、現在も西福寺に寺宝として所蔵されている。現存するのは6枚で、これは刊行された全3冊のうちの19丁(葉)分にあたり、全体の約7分の1に相当するとされる 9 。

版木は横に細長い形状をしており、その寸法は縦25.5cm、横88.0cmと記録されている 20 。材質は、硬くて緻密なため版木に適した桜材などが用いられたと推察される。1枚の版木の表裏に、それぞれ2ページ分(見開き)が彫られており、当時の出版技術の様相を具体的に示している 9 。

この版木は、日本における医学出版の黎明期を物語る現物資料として、また、戦国大名の文化政策、一乗谷の栄華と滅亡、そしてそれを乗り越えて文化を継承しようとした人々の営みを伝える歴史遺産として、極めて高い価値を持つ。その重要性から、昭和40年(1965年)5月18日、「八十一難経版木」として福井県の有形文化財(工芸品)に指定され、今日に至るまで大切に保護されている 17 。

表2:現存する『八十一難経』版木の概要

|

項目 |

詳細 |

典拠 |

|

名称 |

八十一難経版木(はちじゅういちなんぎょうはんぎ) |

22 |

|

所蔵場所 |

西福寺(福井県敦賀市) |

20 |

|

文化財指定 |

福井県指定有形文化財(工芸品) |

17 |

|

指定年月日 |

昭和40年(1965年)5月18日 |

17 |

|

指定番号 |

福井県指定第127号 |

22 |

|

員数 |

6枚(全19丁分、全体の約7分の1に相当) |

9 |

|

法量(寸法) |

縦25.5cm、横88.0cm |

20 |

|

構造・材質 |

木製(桜材と推定)、1枚の版木の片面または両面に2ページ分を彫刻 |

9 |

|

由来 |

天文5年(1536年)朝倉孝景が谷野一栢に命じ復刻 → 天正元年(1573年)粟屋勝久が戦利品として確保 → 西福寺へ寄進 |

9 |

結論:朝倉版『難経』が日本医学史に刻んだもの

戦国の動乱期、越前一乗谷という一地方都市で成し遂げられた朝倉版『八十一難経』の刊行は、日本医学史、文化史、そして出版史において、特筆すべき意義を持つ複合的な事象であった。本報告書の分析を通じて、この事業が単なる古典の復刻にとどまらない、多層的な価値を内包していたことが明らかとなった。

第一に、朝倉版『難経』は、戦国大名・朝倉孝景の卓越した文化的・政治的ビジョン、明の最新医学を日本に伝えた僧医・谷野一栢の高度な学識、そして国際都市・堺から伝播した先進的な出版技術が、越前一乗谷という文化的土壌の上で結実した、戦国時代の「知の記念碑」であった。それは、武力のみが支配するかに見えた時代にあっても、学問と文化が持つ力を信じ、それに投資する為政者が存在したことの力強い証左である。

第二に、この事業は、文化的威信の誇示という側面に加え、金創医学への応用という軍事的・実用的な要請と、領民救済という仁政の理念が不可分に結びついた、高度な戦略的プロジェクトであった。文化政策が軍事政策や統治理念と一体化する様相は、戦国時代という時代の特性を色濃く反映している。

第三に、この出版は、日本における医学知識の普及と体系化に大きく貢献した。特に、この事業を原点として、校訂者である谷野一栢自身が、さらに詳細な注釈を加えた自筆本『俗解難経抄』を著したことは、極めて重要である 32 。この『俗解難経抄』は、日本人が著した現存最古の『難経』注釈書とされ、一乗谷での出版事業が、単なる知識の受容にとどまらず、日本独自の医学研究を深化させる直接的な契機となったことを示している 32 。

最後に、戦火を奇跡的に生き延び、今日に伝わる6枚の版木は、それ自体が歴史の語り部である。それは、約480年前の出版技術、優美な書体、そして朝倉氏の滅亡と一乗谷の灰燼という悲劇を乗り越えた、文化の生命力を伝える第一級の歴史遺産に他ならない。朝倉版『八十一難経』とその版木は、戦乱の時代にあっても、人々が知識を求め、技術を磨き、文化を創造し、そしてそれを未来へ伝えようとした営みの力強い証人として、現代の我々に多くの示唆を与え続けている。

引用文献

- 難経(なんきょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%9B%A3%E7%B5%8C-108752

- 難経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A3%E7%B5%8C

- 朝倉孝景 (10代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E5%AD%9D%E6%99%AF_(10%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B0%B7%E9%87%8E%E4%B8%80%E6%A0%A2#:~:text=%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%81%AE%E8%93%AE%E4%BB%99%E9%99%A2,%E4%B8%80%E9%9B%A3%E7%B5%8C%E3%80%8F%E3%82%92%E5%87%BA%E7%89%88%E3%80%82

- 鉄策 - 日本医史学会 http://jshm.or.jp/journal/45-2/298-299.pdf

- 熊宗立 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E5%AE%97%E7%AB%8B

- 文 書 館 ふ く い - 福井県立図書館 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/bunsho/file/611729.pdf

- ディジタル貴重書展 和漢書の部 第1章 書物の歴史を辿って - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/exhibit/50/washo_1.html

- 越前版『俗解八十一難経』 - UMIN SQUAREサービス https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper04/shiryoukan/me030.html

- 観光案内:一乗谷朝倉氏遺跡 https://www.fcci.or.jp/fsig/asakura.htm

- 特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡 特設サイト - 福井市文化遺産 http://fukuisan.jp/ja/asakura/

- 朝倉氏の歴史 https://asakura-museum.pref.fukui.lg.jp/site/history

- 毛利・大内 http://www.e-furuhon.com/~matuno/cgi-bin/search.cgi?select_bunrui=13&keyword=&max=100

- 大内氏の興亡と西日本社会 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b508810.html

- 戦国時代における『医療』とは? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7kn6SnF5clA

- 戦国武将の健康意識は超絶ハイレベル!島津義弘・伊達政宗など医学に長けた人もいた https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/101196/

- 谷野一栢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B0%B7%E9%87%8E%E4%B8%80%E6%A0%A2

- 幻雲が引用した『東垣十書』 - UMIN SQUAREサービス https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper01/genwunjp.htm

- 朝倉氏遺跡出土の『湯液本草』 - UMIN SQUAREサービス https://square.umin.ac.jp/mayanagi/paper01/asakura.html

- 書画・工芸品 | 西福寺(公式)福井県敦賀市 浄土宗鎮西派 大原山 https://www.saifukuji.jp/profile3.html

- 福井県史年表(1561年~1580年) https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/nenpyo/rekishi/chrn24.html

- 福井の文化財cultural assets https://bunkazai.pref.fukui.lg.jp/search_category/content?detail_id=184-0

- 42 戦国武将の健康の源とは? | 中外製薬presents 健やかDAYS https://www.1242.com/sukoyakadays/sukoyakadays_blog/20200330-229962/

- 長生きが勝ち組の条件、戦国武将の健康法|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-043.html

- がん患者の苦痛に対する鍼灸治療の特徴とがん治療に関する鍼灸師の技術習得 鍼灸師とがん患 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstreams/4d2e487d-eafa-4f02-bbbd-8eda7e673cb8/download

- 鍼灸治療の効果でケガ・肩こり・腰痛を改善 - からだ接骨院 王子公園院 https://awata-ojikouen.com/shinkyu/acupuncture/

- 【スポーツ鍼灸 活用法】アスリートの パフォーマンス向上やケガの予防に効果的! https://maze-acupuncture.com/2024/05/22/1450/

- 友和クリニック 院長 宇土 博 https://yuwa-clinic.com/introduction/

- 難治性疾患、学習障害の治療の学術的研究機関|新経絡医学について https://new-keiraku.jp/about/

- 敦賀市: 西福寺 https://www.fukureki.com/turuga/saifuku.html

- Woodblock Prints in the Ukiyo-e Style - The Metropolitan Museum of Art https://www.metmuseum.org/essays/woodblock-prints-in-the-ukiyo-e-style

- 日本内経医学会 - UMIN PLAZAサービス https://plaza.umin.ac.jp/daikei/hanbai.html