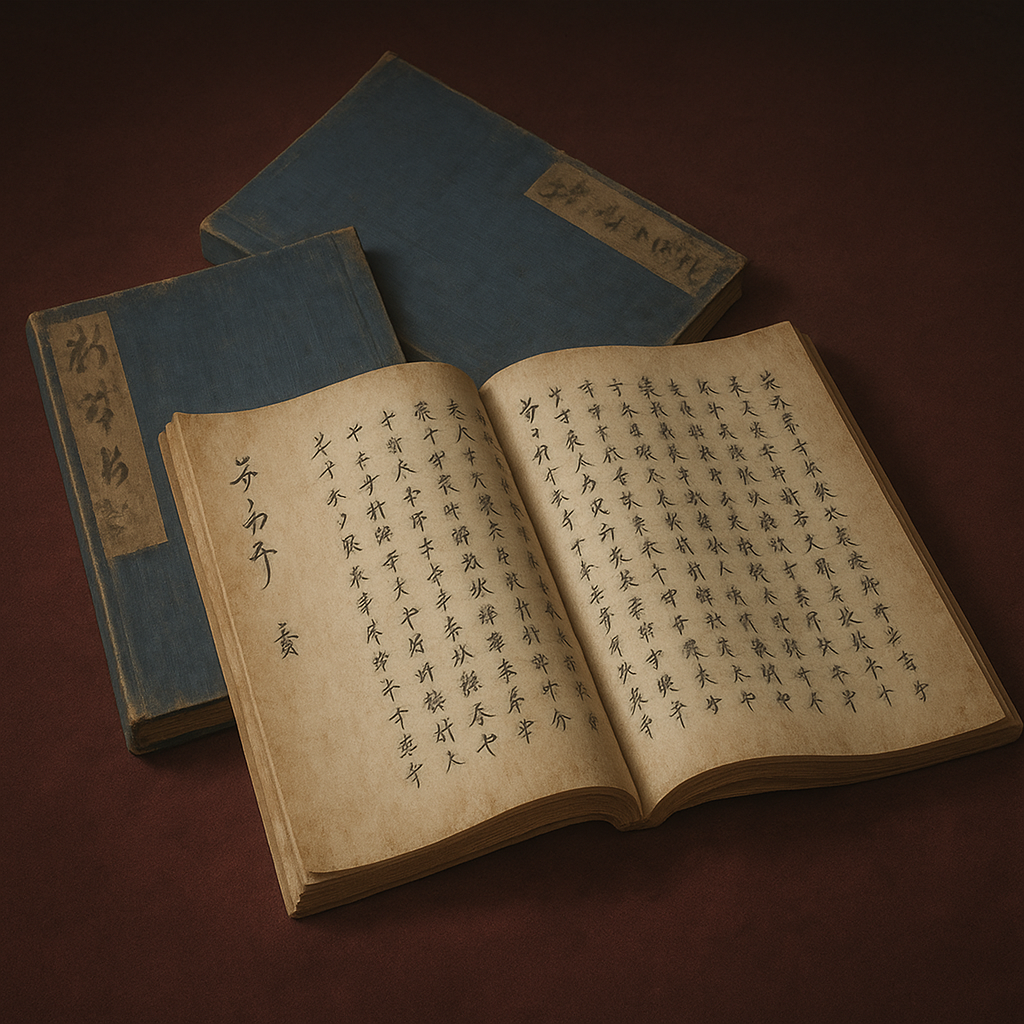

兵法雌鑑

『兵法雌鑑』は北条氏長が戦国経験を江戸で体系化した兵法書。合理主義と実用性を追求し、西洋技術や地図製作にも貢献。山鹿流や幕末長岡藩に影響を与え、武士の存在意義を再定義した。

『兵法雌鑑』の総合的研究 — 戦国の記憶は江戸の泰平に何を遺したか

序論:『兵法雌鑑』への視座 — 戦国と江戸の狭間で

本報告書は、北条流兵法の祖・北条氏長によって著された兵法書『兵法雌鑑』について、その著者、成立経緯、思想的背景、具体的な内容、そして後世への影響を包括的に分析・解明することを目的とする。ご依頼の核心にある「戦国時代という視点」は、本書を理解する上で不可欠な鍵となる。なぜなら、『兵法雌鑑』とその思想体系は、戦国乱世の熾烈な実戦経験という土壌なくしては生まれ得なかったからである。

しかしながら、まず明確にすべきは、著者である北条氏長(1609年~1670年)の生涯も、本書が成立したのも、戦乱が終息した後の江戸時代前期であるという歴史的事実である 1 。この時代的な「ずれ」こそが、本書の本質を解き明かす上で最も重要な論点となる。戦国時代に蓄積された膨大な実戦の知、すなわち「戦の記憶」は、泰平の世において風化し、忘れ去られる危機にあった。その中で、個々の武勇伝や断片的な家伝に留まっていた暗黙知を、いかにして客観的かつ体系的な「兵学」へと昇華させ、新たな時代の武士の役割を定義し直すか。この知的挑戦の産物こそが、『兵法雌鑑』を含む北条流兵法なのである。

したがって、本報告書は『兵法雌鑑』を単なる戦国時代の遺物としてではなく、「戦国の記憶」を江戸の泰平という新たな社会秩序の中で理論化・普遍化しようとした、知的変容のダイナミズムの結晶として捉え、その多面的な価値を徹底的に論じるものである。

第一章:著者・北条氏長の実像 — 戦国から泰平の世への架け橋

『兵法雌鑑』を深く理解するためには、その著者である北条氏長という人物の特異な経歴と、彼が置かれた歴史的文脈を解明することが不可欠である。彼の出自、幕臣としてのキャリア、そして合理主義的な思想は、その著作に色濃く反映されている。

1.1. 出自と系譜:後北条氏の血脈という宿命

北条氏長は、慶長14年(1609年)、戦国大名として関東に覇を唱えた後北条氏の一族として江戸に生を受けた 1 。彼の曾祖父は「地黄八幡」の旗印で知られる猛将・北条綱成、外曾祖父は後北条氏三代当主・北条氏康であり、まさに戦国の名門の血を引く人物であった 1 。しかし、彼が生まれた時、その栄光は既に過去のものであった。豊臣秀吉による小田原征伐で後北条氏が滅亡してから約20年、世は徳川の治世へと移行していた。

さらに氏長の境遇を複雑にしたのは、その直接の家庭環境である。父・繁広は、本来であれば下総岩富藩主であった兄・氏勝の跡を継ぐべき立場にありながら、家臣団の妨害によって家督を継げずに憤死したと伝えられる 1 。この不遇を憐れんだ大御所・徳川家康の計らいにより、幼い氏長は禄高500俵を与えられ、旗本として取り立てられることとなった 1 。

この出自は、氏長の兵法思想の根幹を形成する上で決定的な意味を持つ。彼の内には、小田原城の巨大な惣構に象徴される卓越した築城術や、合理的な領国経営で関東一円を支配した先祖への誇りが深く刻まれていたであろう 3 。一方で、その栄華が最終的に滅び去ったという厳然たる事実、すなわち「敗者の記憶」もまた、彼から切り離すことのできない宿命であった。この「勝者の世を生きる敗者の末裔」という二重のアイデンティティは、彼に単なる家伝の武勇伝への懐古を許さなかった。むしろ、栄光と没落の両面を冷静に見つめ、なぜ後北条氏は強大であり、そしてなぜ滅びたのかを客観的に分析する視座を与えたと考えられる。彼の兵法が、精神論や観念論を排し、冷徹なまでの実践性と合理性を追求する背景には、この出自が深く影を落としているのである。それは、失われた一族の叡智を、単なる物語ではなく、普遍的な「知」として体系化し、後世に遺そうとする執念の表れでもあった。

1.2. 幕臣としての生涯:泰平の世の官僚

後北条氏の血を引く氏長であったが、その生涯は戦場の武人としてではなく、江戸幕府に仕える有能な官僚として全うされた。寛永2年(1625年)に小姓組として出仕して以降、徒頭、鉄砲頭、持筒頭、新番頭といった役職を歴任し、最終的には明暦元年(1655年)から没する寛文10年(1670年)まで、大目付という幕政の枢要を担う地位にまで上り詰めた 1 。その間、石高も最終的に2000石を超える大身旗本となり、幕臣として確固たる地位を築いた 1 。

彼のキャリアパスは、戦場での武功ではなく、統治機構の中での行政手腕と忠誠心によって評価される、典型的な江戸時代の官僚武士のそれであった。特に、彼が長年務めた大目付という役職は、諸大名の動静を監視し、武家諸法度をはじめとする幕府の法令が遵守されているかを監察する、極めて重要なポストである 5 。この職務を遂行するには、感情や私情を排した客観的な事実認定能力と、法に基づく論理的な判断力が不可欠であった。この経験は、彼の兵法思想から非合理的な要素、例えば中世的な軍配占いなどを「迷信」として退ける姿勢を一層強化したに違いない 2 。

氏長の兵法研究と幕臣としてのキャリアは、決して無関係ではなく、むしろ表裏一体のものであった。泰平の世において「兵学」は、現実の戦闘技術としての側面を保持しつつも、より広く、統治の論理、組織管理論、危機管理論としての性格を強めていく。氏長が、幕府の軍事制度の根幹をなす慶安の軍役令の起草に携わったとされる事実は、その象徴である 1 。彼の兵学は、書斎の中だけの机上の空論ではなく、幕府という巨大な統治機構の軍事システムを設計・維持するという、極めて実践的な要請に応えるものであった。戦国の記憶は、彼の官僚としての経験を通して、近世的な国家統治の技術へと再編されていったのである。

1.3. 合理主義者としての側面:洋学の受容と地図製作

北条氏長の人物像を語る上で、彼の徹底した合理主義と実用主義を抜きにすることはできない。その最も顕著な例が、西洋の科学技術に対する驚くべき開明性と、それを貪欲に吸収しようとする姿勢である。

慶安3年(1650年)、幕府は江戸郊外の牟礼野で、オランダ東インド会社に所属していたスウェーデン人砲兵士官ユリアン・スハーデルの指導による、臼砲を用いた大規模な攻城演習を実施した 1 。氏長はこの演習に率先して参加・見学し、その内容を詳細に記録、分析した。その成果が、日本初の洋式攻城・築城術の解説書とされる『攻城 阿蘭陀由里安牟相伝』であり、彼はこれを将軍徳川家光に献上している 1 。伝統的な日本の兵法に安住せず、当時最先端の西洋軍事技術を積極的に導入しようとするこの態度は、彼の思想の核心を示すものである。

氏長の合理主義は、さらに広範な分野へと展開する。彼が「地図の革命者」と評される所以である 1 。洋式の砲術を研究する中で、彼は必然的にある結論に達する。すなわち、正確な砲撃のためには、目標までの距離や角度を正確に測定する技術、すなわち洋式の測量術(規矩術)が不可欠である、という結論である 1 。この思考の連鎖は、彼の関心を軍事技術から、より普遍的な地理空間の科学的把握へと導いた。

正保元年(1644年)、家光の命により開始された全国規模の地図製作事業、いわゆる「正保御国絵図」の作成において、氏長は中心的な役割を果たしたとされる 1 。後の明暦の大火(1657年)の際には、大目付として江戸市中の実測と区画整理の責任者を務め、測量術に長けた金沢清左衛門を抜擢して、焦土と化した江戸の正確な実測図「明暦江戸実測図」を驚くべき速さで完成させた 1 。これは従来の絵画的な「絵図」とは一線を画す、科学的測量に基づいた画期的な都市地図であり、その後の江戸図の基本となった。

氏長にとって、地図製作は単なる地理的好奇心の発露ではなかった。それは彼の軍事思想と不可分に結びついていた。国土の正確な地図は、兵站線の計画、部隊の効率的な展開、国土全体の防衛構想を立案するための、いわば国家規模の軍事戦略の基礎情報である。氏長は、戦を個々の武将の武勇や局地的な戦術の集合体としてではなく、国土全体を俯瞰し、数学的・地理的情報に基づいて計画・実行される一種の「科学」として捉えようとしていた。彼の兵法書は、この広大なビジョンを実現するための、一つの構成要素として理解されるべきなのである。

第二章:『兵法雌鑑』の成立と系譜 — 甲州流から北条流へ

『兵法雌鑑』は、孤立して生まれた著作ではない。それは甲州流兵学という巨大な源流から分かれ、北条流兵法という独自の体系へと発展していく過程で生み出された、重要な一里塚であった。本章では、その成立過程と知的系譜を解き明かす。

2.1. 師・小幡景憲と甲州流兵学:継承と克服

北条氏長の兵法思想の母体となったのは、当代随一の軍学者と謳われた小幡景憲が創始した甲州流兵学であった 2 。氏長は景憲に深く師事し、近藤正純、富永勝由、梶定良らと共に「小幡門四哲同学」と称されるほどの高弟であった 1 。甲州流は、武田信玄の遺した事績や言説をまとめた『甲陽軍鑑』を聖典とし、信玄の兵法を体系化したもので、江戸時代を通じて最も権威ある兵学流派の一つと見なされていた 2 。

氏長は、この甲州流の教えを忠実に学び、その理論的骨格を吸収した。しかし、彼は師の教えを盲目的に信奉する弟子ではなかった。彼は甲州流を批判的に継承し、自らの思想的背景と経験に基づいてそれを「リライト」したのである 8 。この「リライト」こそが、甲州流から北条流が分岐する決定的な契機であった。

その本質は、二つの異なる戦国大名の思想的遺産の融合と止揚にある。甲州流の根幹をなす武田信玄の兵法は、中国の古典兵書『孫子』を深く研究し、その戦略思想を組織的な軍団運用に応用することに長けていた 9 。有名な「風林火山」の旗印は、その象徴である 11 。一方、氏長が受け継いだ後北条氏の遺産は、より実践的かつ土着的であった。小田原城に代表される大規模で複雑な築城術、籠城戦における粘り強い防衛戦術、そして検地などに見られる合理的な領国経営と民政のノウハウがそれである 4 。

氏長は、甲州流という理論的な器に、後北条氏的な実践知と合理主義という中身を注ぎ込んだ。彼は『甲陽軍鑑』が内包する物語性や、ややもすれば精神論に傾きがちな部分を削ぎ落とし、そこから純粋に「実践に役立つ」要素だけを抽出・再構成した。これにより、観念的な軍学ではなく、より即物的な軍事技術論としての「兵法」が誕生した。これが北条流の本質であり、師である小幡景憲の学問を継承しつつも、それを超克しようとする氏長の野心的な試みであった。

2.2. 北条流兵法三部作の構造:雌鑑・雄鑑・士鑑用法

北条流兵法は、一枚岩の教義ではなく、明確な目的と対象読者を持つ複数の伝書によって構成される、重層的な体系を持つ。その中核をなすのが、『兵法雌鑑』、『兵法雄鑑』、そして『士鑑用法』の三部作である 13 。これらの書物の成立順序と関係性を理解することは、北条流の全体像を把握する上で不可欠である。

全ての始まりは、氏長が師・小幡景憲の講義内容を自身の備忘録として書き留めた一冊の聞書であった。これは当初『兵法私鑑』と呼ばれていた 8 。その出来栄えは素晴らしく、内容を検分した師の景憲自身が深く感心し、これは単なる「私」的な記録ではなく、師の教えを正しく受け継ぐ「師」の鑑(かがみ)であるとして、自ら『兵法師鑑』と改題させたと伝えられる 8 。この『兵法師鑑』が、後に『兵法雌鑑』の直接的な原型となる。その成立は寛永12年(1635年)頃から寛永20年(1643年)頃にかけてとされる 6 。

次に、将軍・徳川家光から軍学書の献上を命じられた氏長は、この『兵法師鑑』を基礎としながら、そこに自身の長年の研究成果や、後北条氏伝来の実践知、さらには洋学から得た新たな知見などを大幅に加筆・再構成した。こうして正保2年(1645年)に完成したのが、全52巻にも及ぶ北条流兵法の集大成『兵法雄鑑』である 6 。これは、北条流の公式テキストとして幕府に献上された、いわば「公の書」であった。この時、元となった『兵法師鑑』は、『雄鑑』と対をなすものとして『兵法雌鑑』と改称されたと考えられている 8 。

そして三番目に、氏長はこの浩瀚な『兵法雄鑑』の内容を、一般の武士たちが学びやすいように要約し、解説を加えた普及版を作成した。これが正保3年(1646年)に成稿し、承応2年(1653年)に刊行された『士鑑用法』である 6 。

この三部作の構造、特に「雌雄」という命名には、単なる成立順序を超えた、氏長の深い思想が反映されている。陰陽思想において、「雌(陰)」は受容的、内向的な性質を、「雄(陽)」は能動的、外向的な性質を象徴する。『兵法雌鑑』は、師からの教えを受け入れ、内面的に消化・理解するための、いわば北条流の「内経」、すなわち秘伝の核心部分である。それに対し、『兵法雄鑑』は、その内的な理解を基に、公の場(将軍)に向けて体系的に開陳し、実践へと繋げるための「外経」、すなわち公式の教本と位置づけられる。兵法とは、内なる理解(雌)と外なる実践(雄)が揃って初めて完成に至るという、氏長の兵法観そのものが、この雌雄一対の構造に象徴されているのである。

以下の表は、これら三部作の特性を比較したものである。

表1:北条流兵法 主要三伝書の比較

|

書名 |

成立年頃 |

主たる内容 |

想定読者 |

位置づけ・目的 |

特徴 |

|

兵法雌鑑 (兵法師鑑/私鑑) |

寛永12年(1635)~寛永20年(1643)頃 |

小幡景憲の講義録。甲州流兵学の要点。築城、戦術の基礎。 |

北条氏長自身、および門弟 |

北条流の原点。師からの教えを体系化した「内なる書」。 |

簡潔で要点を押さえた記述。後の『雄鑑』の母体 8 。 |

|

兵法雄鑑 |

正保2年(1645) |

『雌鑑』を基に、氏長自身の研究・実践知、洋学の知見等を加えた集大成。全52巻。 |

将軍・徳川家光、幕府中枢 |

北条流兵法の公式な献上本。体系の完成形を示す「公の書」。 |

網羅的で詳細。籠城戦の心得 14 など具体的。口伝も多い 8 。 |

|

士鑑用法 |

正保3年(1646)成稿、承応2年(1653)刊行 |

『雄鑑』の要約版。武士としての心得や平時における兵法の活用法も含む。 |

一般の武士、諸藩の藩士 |

兵法の普及と武士の教養書。平時における武士の存在意義を問う。 |

実践的な戦術論に加え、士道論的な側面も持つ 2 。『雄鑑』より口伝が少ない 8 。 |

第三章:『兵法雌鑑』の内容分析 — 合理主義的兵法の神髄

『兵法雌鑑』およびそれを発展させた北条流兵法の核心は、その徹底した合理主義と実践主義にある。本章では、その具体的な内容を分析し、氏長の思想的特徴を明らかにする。

3.1. 思想的特徴:精神論の排斥と徹底した実践主義

北条氏長の兵法が、同時代の他の軍学流派と一線を画す最大の点は、精神論や観念論を徹底的に排斥したことにある。当時の兵学、特にその源流である甲州流や、それと対比される越後流には、多分に武士としての心得や道徳、あるいは宗教的な思想が含まれていた 2 。例えば、上杉謙信が自らを毘沙門天の化身と信じ、その信仰を戦いの根幹に据えたことは有名である 16 。戦の勝敗を「天運」や「神仏の加護」に委ねる思想は、戦国時代を通じて根強く存在した。

これに対し、氏長は極めて冷徹であった。彼は、それまでの軍学が含んでいた抽象的な概念や精神的な心得を「実践の役には立たない」ものとして削ぎ落とし、純粋な「軍事学」のみを追求した 1 。特に、吉凶を占うための軍配術などを「迷信」として明確に破棄したとされる点は、彼の思想を象徴している 2 。氏長にとって、戦とは神仏に祈る行為ではなく、人間が制御可能な要因、すなわち地形、兵力、兵站、兵器、そして心理といった要素を、いかに合理的に分析し、最適に運用するかという「技術」であり「科学」であった。この姿勢は、戦を人間中心の合理的な活動として捉えようとする、極めて近代的な精神の萌芽を示すものであり、江戸時代の兵学に新たな地平を切り開くものであった。

3.2. 戦術論:コスト意識と心理的洞察

氏長の合理主義は、具体的な戦術論において、冷静なコスト意識と敵味方の心理に対する深い洞察として現れる。

その代表例が籠城戦に関する教えである。氏長は説く。「敵が遠方から鉄砲や弓矢を撃ちかけてきても、それにむやみに対抗して撃ち返すのは損である。弾薬の無駄遣いに他ならない。そのような時、敵がいきなり城内に突入してくることはまずないからだ」 1 。これは、弾薬という有限の資源を、最も効果的な瞬間に集中投入すべきであるという、明確なコスト意識に基づいている。そして、その「最も効果的な瞬間」とはいつか。氏長は続ける。「攻め手の兵が、こちらの石垣や塀に取り付いてきた時こそ、絶好の攻撃機会である。その時、攻め手側の射撃手は、味方の兵に弾が当たること(誤射)を恐れて、こちらを十分に狙撃することができない。だからこそ、こちらは身を乗り出してでも、取り付いた敵兵に矢玉を集中すべきなのである」 1 。これは、敵兵の心理的な制約、すなわち「同士討ちへの恐怖」を逆用するという、極めて高度な戦術的思考である。

また、敵国への侵攻作戦においても、その合理性は貫かれている。『士鑑用法』の元となった『師鑑抄』には、次のような記述がある。「性急に敵国を攻め取ろうとするのは大きな誤りである。まず、その国を疲弊させ、自らの手に入るように仕向けるのが、優れたやり方だ。敵国を疲弊させるとは、春には田植えを妨害し、夏には育った稲や麦を荒らし、秋には収穫を妨害し、民家を焼き払うことである。その後、兵糧の輸送に便利な場所を見定めて砦を築き、そこを拠点として、少しずつ敵地を侵食していくべきだ」 8 。これは、戦いを単なる兵力の衝突としてではなく、敵の戦争継続能力を支える経済基盤そのものを破壊する「経済戦」「兵站戦」として捉える視点である。民家や田畑を破壊する焦土作戦は、単なる残虐行為ではなく、敵の力を根源から削ぐための合理的な戦略として位置づけられている。これらの教えは、戦争が総力戦の様相を呈し、経済力と兵站が勝敗を左右した戦国時代後期の過酷な経験則が、理論として見事に体系化されたものと言える。

3.3. 築城術(縄張)と「砂山の模型」:三次元シミュレーションの導入

北条流兵法の合理性を最も象徴するのが、築城、特に縄張(城の設計)に関する教えである。氏長は、山城の縄張を行う際、単に平面図である絵図面だけで計画を進めるべきではないと説いた。彼は、まず砂で山の模型を作り、その立体模型上で曲輪の配置や堀の経路などを検討し、設計を固めてから実際の工事に取り掛かるべきだと主張した(ユーザー提供情報)。

この「砂山の模型」を用いるという発想は、当時としては画期的なものであり、日本の築城史における一つの革命であった。その意義は多岐にわたる。

第一に、思考の次元を二次元から三次元へと引き上げた点である。従来の平面図では、地形の複雑な起伏、曲輪間の高低差、斜面の角度といった立体的な情報を正確に把握することは困難であった。しかし、立体模型を用いれば、これらの要素を直感的に理解することができる。

第二に、これにより、より高度な防御計画が可能になる。模型上では、城内のどの場所からどの範囲に攻撃が可能か(射線)、逆に敵からの攻撃が届かない場所はどこか(死角)を、一目で把握できる。これにより、防御施設を最も効果的な場所に配置し、城全体の防御システムを最適化することが可能となる。

第三に、これは現代の建築や工学で用いられる模型実験やコンピュータによるシミュレーションの思想に通じる、極めて先進的な設計手法である。実際に大規模な普請(土木工事)を開始する前に、仮想空間(模型)で設計上の問題点を洗い出し、修正を加え、最適解を導き出す。これにより、手戻りのない効率的な工事と、より完成度の高い城郭の実現が期待できる。

この革新的な方法論は、氏長が熱心に学んだ洋式砲術と無関係ではないだろう。大砲を効果的に運用するためには、射程、弾道、着弾角度といった三次元的な要素の精密な計算が不可欠である。城に大砲を据えて防御するにせよ、城を大砲で攻撃するにせよ、城郭の立体構造を正確に把握していなければ、有効な計画は立てられない。氏長にとって「砂山の模型」とは、後北条氏が伝統的に得意とした横堀や堀障子、馬出といった複雑な防御施設を、よりシステマティックに設計し、かつ大砲という新たな技術的脅威に対応可能な形で統合するための、いわば「思考の実験室」だったのである。それは、先祖伝来の経験知を、科学的・合理的な方法論へと昇華させるための、画期的なツールであった。

第四章:戦国時代という視点からの再評価 — 記憶の継承と変容

本報告書の核心的な問いである「戦国時代という視点」から『兵法雌鑑』を再評価する。本書は、戦国時代の何を継承し、それを江戸の泰平という新たな時代の中で、どのように変容させたのかを論じる。

4.1. 戦国からの継承:後北条氏の遺産

北条氏長の兵法思想、特に『兵法雌鑑』に記された築城論や戦術論は、彼が血筋として受け継いだ戦国大名・後北条氏の「遺産」そのものであった。後北条氏は、約100年にわたり関東に君臨する中で、極めて実践的かつ合理的な軍事思想を発展させていた。

その最大の象徴が、本拠地である小田原城に施された、城下町全体を長大な土塁と空堀で囲い込む「惣構」である 4 。これは、領国の中心地そのものを一つの巨大な要塞と化すという壮大な構想であり、これを実現する高度な土木技術と組織力を後北条氏が有していたことを示している。また、支城群においても、地形を巧みに利用し、敵の侵攻を阻むための防御施設が徹底的に追求された。山の斜面に沿って等高線と平行に掘られる「横堀」や、堀の底に畝を設けて敵兵の自由な移動を妨げる「障子堀」、そして城の出入り口である虎口を強化する「角馬出」などは、後北条氏の城郭に特徴的に見られる防御施設である 3 。

氏長の築城論、特に地形の立体的な活用を重視し、模型を用いてシミュレーションを行う思想は、まさしくこの後北条氏の築城術の直系であり、その経験知をより普遍的で再現可能な「技術」へと昇華させる試みであった。また、敵国の経済基盤を破壊し、兵站を断つことを重視する戦術も、早くから検地を実施して領内の石高を正確に把握し、民政に力を入れて国力を高めようとした後北条氏の合理的な統治思想の延長線上にある 12 。『兵法雌鑑』は、戦国を生き抜いた一族の、血と汗にまみれた実践知の集積だったのである。

4.2. 江戸への変容:なぜ泰平の世に兵法は必要だったか

戦国の記憶を色濃く受け継いだ『兵法雌鑑』であるが、それが著されたのは、もはや大規模な合戦が存在しない江戸の泰平の世であった。では、なぜ氏長は兵法を体系化する必要があったのか。その答えは、江戸時代の武士が直面した、深刻な自己の存在意義(アイデンティティ)の危機にある。

戦国時代の武士の価値は、戦場での武功によって測られた。しかし、徳川の治世が安定し、社会が成熟するにつれて、武士は戦闘集団から、農工商の三民を支配する統治階級へとその役割を大きく変えた。もはや戦場で槍を振るい、手柄を立てる機会はほとんど失われた。その中で、「武士とは何か」「なぜ武士は刀を差し、他の身分の上に立つことが許されるのか」という根源的な問いが、武士階級全体を覆うようになった。

この問いに対し、北条氏長や、その思想をさらに発展させた弟子・山鹿素行らは、「兵学」に新たな価値と役割を見出すことで答えようとした 13 。彼らの思想によれば、泰平の世において兵学を学ぶことは、もはや単に戦の技術を習得するためではない。それは、組織をいかに統率し、危機にいかにして対処し、物事をいかに論理的に分析・判断するかという、統治者としての能力を涵養するための必須の「学問」なのである 15 。兵法は、個人の武勇の術から、藩政や幕政といった行政の場で応用可能な、普遍的な組織論・リーダーシップ論へとその意味を変容させた。

この文脈において、『士鑑用法』という書名が象徴的である。「士」が「鑑(かがみ)」とすべき「用法」、すなわち武士階級のための手引き書という意味であり、戦場での戦い方だけでなく、平時における「士」としてのあり方そのものを説いている 15 。『兵法雌鑑』に凝縮された戦国の「生き残るための実学」は、その後の『雄鑑』や『士鑑用法』へと展開する中で、江戸時代の「治めるための教学」へと見事に架橋された。それは、時代の変化に対応し、自らの存在価値を再定義しようとした、江戸初期の武士たちの知的な格闘の記録でもあった。

第五章:北条流兵法の展開と後世への影響

北条氏長が体系化した北条流兵法は、一代限りの学問に終わることなく、後世に多大な影響を与えた。それは兵学の枠を超え、武士の精神性や、さらには日本の近代化の礎にまで及ぶものであった。

5.1. 山鹿流への発展と士道論の確立

北条流兵法の最も重要な継承者であり、発展者であったのが、高弟の山鹿素行である。素行は、師である氏長から、精神論を排した実践的・合理的な兵法思想を徹底的に学んだ 13 。しかし、素行はそれに留まらなかった。彼は、氏長が築いた合理的な兵法の「器」に、儒教、特に聖学に基づく道徳的な「魂」を注ぎ込んだのである 19 。

これにより、日本思想史において画期的な概念である「士道」が確立された。素行によれば、武士は単なる戦闘技術者ではなく、農工商の三民の模範となるべき道徳的存在であり、そのために常に自己を修養し、公のために尽くさねばならない 19 。この士道論の根底には、北条流の合理主義が息づいている。しかし、北条流が主として「How(いかに戦い、いかに治めるか)」という方法論に重点を置いたのに対し、山鹿流は「Why(なぜ武士は存在するのか、いかに生きるべきか)」という存在論的な問いを深く掘り下げた。氏長の兵法がなければ、素行の士道論は生まれ得なかった。北条流は、山鹿流という、より高次の武士道哲学へと昇華するための、不可欠な知的土台を提供したのである。

5.2. 諸藩への伝播:長岡藩と河井継之助

北条流兵法は、山鹿流と並行して、あるいはその一部として、全国の諸藩に伝播し、藩学として採用された。その中でも特筆すべきが、越後長岡藩である 13 。長岡藩では、藩校・崇徳館を中心に高度な兵学教育が行われ、北条流を含む多様な流派が研究されていた 21 。

この長岡藩で育まれた兵法思想が、200年の時を経て、幕末の動乱期に劇的な形で開花する。藩の家老として藩政改革を断行した河井継之助の存在である。戊辰戦争において、継之助率いる長岡藩は、北国諸藩の中でも群を抜く強さを見せた。その戦略・戦術には、北条流兵法の影響を色濃く見出すことができる。

第一に、最新兵器の積極的な導入である。継之助は、当時日本に数門しかなかった最新式のガトリング砲を私財を投じて購入し、戦力の中核に据えた。これは、伝統に固執せず、より優れた技術を合理的に採用する北条氏長の姿勢と完全に一致する。第二に、地形と心理を巧みに利用した奇襲作戦である。新政府軍に長岡城を奪われた際、継之助は、敵が絶対に通れないと考えて油断していた八丁沖という大沼沢地を、夜陰に乗じて密かに渡り、背後から奇襲をかけて城を奪還するという離れ業をやってのけた 23 。敵の油断という心理を突き、地形の特性を最大限に活用するこの作戦は、まさに北条流兵法の神髄を実践したものと言える。長岡藩に根付いた北条流の合理的兵法思想が、幕末の天才的指導者の戦略眼の根底に生きていた可能性は極めて高い。これは、北条流が単なる古学としてではなく、時代を超えて通用する実践的な思考法として影響力を持ち続けたことを示す好例である。

5.3. 兵学を超えた遺産:国土認識の近代化

北条氏長の遺した功績は、兵学という分野に留まるものではない。彼が主導した「正保日本図」や「明暦江戸実測図」に代表される、科学的測量に基づいた地図製作事業は、日本の歴史において計り知れない意義を持つ 1 。

それまでの為政者にとって、自国の姿は、道筋や郡・荘といった単位で観念的に把握されるものであり、国土全体を客観的・俯瞰的に捉える視点は希薄であった。しかし、氏長らが作成した実測地図は、初めて日本の支配者層に、自国の正確な形、大きさ、そして地理的関係性を科学的なデータとして提示した。これは、単に軍事戦略上の利益に留まらず、近世国家としての日本の自己認識を形成する上で、決定的な役割を果たした。戦国時代の「一国」「一郡」を単位とする空間認識から、日本全体を一つのまとまりとして捉える「国土」という近代的な認識への移行を、氏長の業績が大きく後押ししたのである。彼の合理主義と実証主義は、兵学の革新者としてだけでなく、日本の国土認識の近代化を促した先駆者としても、再評価されるべきであろう。

結論:『兵法雌鑑』が現代に問いかけるもの

本報告書で詳述してきたように、北条氏長による『兵法雌鑑』は、単なる江戸時代の一兵法書という枠に収まるものではない。それは、「戦国」という巨大で混沌とした実戦経験を、「江戸」という新たな秩序の中で、いかにして客観的かつ普遍的な知識体系へと転換し、次代の社会を担う人々のための指針として再構築したかという、壮大な知の格闘の記録である。

その中心には、北条氏長という稀有な人物の存在がある。彼は、戦国に滅びた「敗者」の血を引きながら、徳川の世という「勝者」の秩序の中で最高の地位にまで上り詰めた。伝統的な兵法を深く修めながら、西洋の最新技術を果敢に取り入れる開明性を持ち合わせていた。そして、戦場の記憶を風化させることなく、それを冷徹なまでに合理的な分析によって体系化し、泰平の世における武士の存在意義を問い直した。

彼が遺した『兵法雌鑑』とその思想は、過去の成功と失敗の経験から真摯に学び、それを客観的・合理的に分析・体系化し、未来の予測不能な危機に備えるという、現代にも通じる普遍的な知恵の重要性を我々に教えてくれる。戦国と江戸という二つの時代を繋ぐミッシングリンクを埋めるだけでなく、変化の時代を生きる我々自身の指針ともなりうる、豊かな示唆に満ちている。本書の研究は、過去を深く知ることが、未来をより良く生きるための力となることを、改めて示してくれるのである。

引用文献

- 北条氏長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E9%95%B7

- 北条氏長(ホウジョウウジナガ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E9%95%B7-14949

- 【理文先生のお城がっこう】歴史編 第22回 様々な中世城郭1 小田原北条氏の城 https://shirobito.jp/article/1011

- 5.コラム:後北条氏の城郭ネットワーク - 嵐山町web博物誌 http://www.ranhaku.com/web05/c2/1_05.html

- 大目付(おおめつけ) | 時代劇用語指南 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス https://imidas.jp/jidaigeki/detail/L-57-238-08-04-G252.html

- 郷土士の歴史探究記事 その47: 郷土士のブログ http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2020/02/post-af17ba.html

- 越後流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E6%B5%81

- 近世大名は城下を迷路化なんてしなかった(11) 第4章 4.1~4.2 文献調査-江戸時代前期|mitimasu - note https://note.com/mitimasu/n/n04ece8652e6e

- 孫子の旗 - 山梨市の文化財 https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/site/cultural-assets/1658.html

- ライバルも孫子の兵法を学んでいたらもう勝ち目はないのか - PRESIDENT Online ACADEMY https://academy.president.jp/articles/-/7

- 風林火山 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E6%9E%97%E7%81%AB%E5%B1%B1

- 戦国大名後北条氏における検地実施過程と年貢収取 : 伊豆国西浦の事例をもとに https://omu.repo.nii.ac.jp/record/12890/files/2023000041.pdf

- 北条流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B5%81

- 《兵法雄鑑》(へいほうゆうかん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%85%B5%E6%B3%95%E9%9B%84%E9%91%91-1410850

- (続)「武士のエートス」とその喪失を考える - 公共空間X http://pubspace-x.net/pubspace/archives/8348

- 上杉謙信(うえすぎ けんしん) 拙者の履歴書 Vol.5 ~義の如く生き、龍の如く戦いたり - note https://note.com/digitaljokers/n/n588e68d2cbb6

- 「軍学者」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%BB%8D%E5%AD%A6%E8%80%85

- お城の歴史 戦国時代③ 土の城の王者・北条氏の築城術とは!? https://japan-castle.website/history/sengoku3/

- 山鹿流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E9%B9%BF%E6%B5%81

- 越後長岡藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E5%BE%8C%E9%95%B7%E5%B2%A1%E8%97%A9

- 「米百俵」の精神 - 長岡市 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate12/kome100/kome100.html

- 崇教館とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B4%87%E6%95%99%E9%A4%A8

- 長岡城を奪還せよ!河井継之助が激闘の果てに見たものとは | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8770

- 河井継之助 被弾の地。長岡城下 新町口を訪ねてみたぞ - 北条高時.com https://hojo-shikken.com/entry/kawaitsugunosuke_hidan

- 長岡城奪還!八丁沖の戦い〜河井継之助の檄文「精一杯出してやりませう」には心が震える https://hojo-shikken.com/entry/hokuetsusenso2