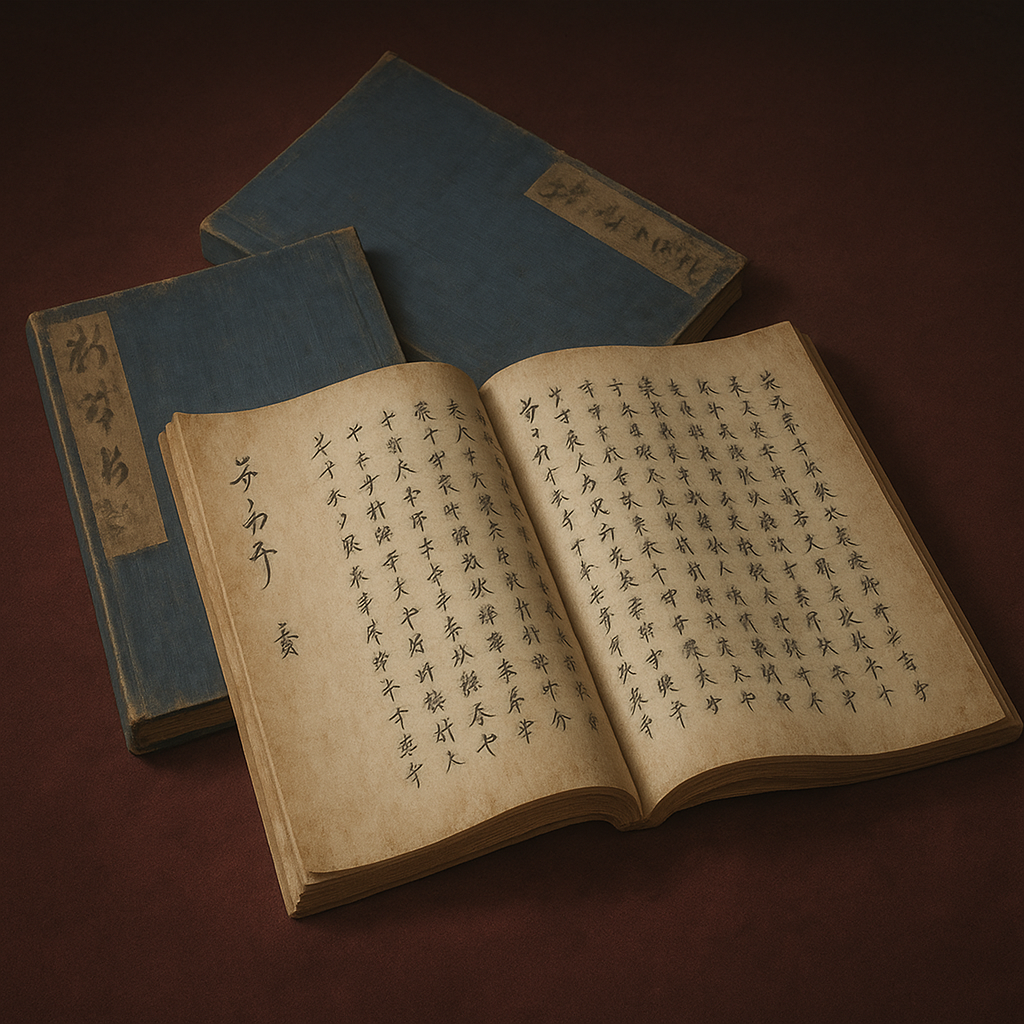

匠明

『匠明』は、江戸初期の平内政信が著した建築秘伝書。戦国期の技術を体系化し、徳川幕府の建築標準を確立。技術の深化と社会変革を映す。

『匠明』の深層:戦国時代の建築技術と社会変革の集大成

序論:『匠明』とは何か ― 戦国時代の建築技術を集大成した秘伝書

江戸時代初期の慶長13年(1608年)、一冊の書物が成立しました。その名を『匠明(しょうめい)』といいます 1 。江戸幕府の作事方大棟梁(さくじかただいとうりょう)という、当代随一の工匠の地位にあった平内政信(へいのうちまさのぶ)によって著されたこの書物は、日本最古の木割書(きわりしょ)として知られています 3 。木割書とは、寺社や邸宅といった伝統的な木造建築を建てる際に、柱の太さを基準として、梁や桁、垂木(たるき)に至るまで、あらゆる部材の寸法を比例関係によって定めた、いわば設計の秘伝書です。

『匠明』は全五巻からなり、「殿屋集(でんおくしゅう)」「門記集(もんきしゅう)」「社記集(しゃきしゅう)」「堂記集(どうきしゅう)」「塔記集(とうきしゅう)」で構成され、住宅から神社仏閣に至るまで、当時の建築技術の粋が集められています 3 。しかし、この書物を単に江戸時代の技術書として捉えるだけでは、その本質を見誤ることになります。『匠明』に記録されている意匠や寸法体系の源流は、その成立年代よりも少し遡った、室町時代から安土桃山時代にあります 5 。すなわち、本書の魂は、織田信長や豊臣秀吉が天下を競った、あの激動の戦国時代にこそ宿っているのです。

本報告書は、この『匠明』を「戦国時代」という視点から徹底的に調査し、その歴史的意義を多角的に解明することを目的とします。本書は、単なる技術の記録ではありません。それは、戦国の混沌の中から新たな秩序が生まれようとする「時代の結節点」を象徴する、一級の歴史資料なのです。本報告書では、まず著者である平内一族が戦国時代をいかに生き抜いたかを辿り、次に本書の中核をなす「木割」という設計思想がなぜこの時代に必要とされたのかを考察します。そして、五巻にわたる具体的な内容を分析し、そこに描かれた戦国・桃山建築の諸相を明らかにします。なぜ、戦国の動乱が終息した直後のこの時期に、これほど体系的な建築技術書が編纂されなければならなかったのか。この問いを解き明かす旅は、『匠明』が、戦国の世が生んだ技術、思想、そして社会構造そのものを、徳川の世へと受け渡すための、壮大な「橋」であったことを示してくれるでしょう。

第一部:『匠明』の歴史的背景 ― 激動の時代を生きた紀州根来大工、平内一族

『匠明』という技術の結晶を理解するためには、まずその著者、平内政信を生み出した土壌に目を向けなければなりません。彼のルーツは、紀伊国(現在の和歌山県)に栄えた根来寺(ねごろじ)と、その寺院の造営を担った「根来大工」と呼ばれる卓越した技術者集団にあります 5 。平内一族の物語は、戦国時代の権力、信仰、そして技術が織りなす壮大な歴史絵巻そのものであり、『匠明』誕生の必然性を雄弁に物語っています。

第一章:技術者集団の拠点、根来寺の盛衰

室町時代から戦国時代にかけ、根来寺は単なる一寺院ではありませんでした。最盛期には寺領72万石を誇り、強力な僧兵集団「根来衆」を擁する、戦国大名に比肩するほどの巨大な宗教・軍事勢力でした 7 。彼らは、種子島からいち早く鉄砲とその製法を導入し、「津田流砲術」という独自の砲術流派を確立するなど、当時の最先端の軍事技術を保有していました 8 。

この強大な勢力の権威と財力を背景に、その伽藍造営を担ったのが「根来大工」です。彼らは、極めて高度な建築技術を持つことで全国にその名を知られていました。その技術力の象徴が、現在、国宝に指定されている根来寺大塔(多宝塔)です 9 。この塔は、高さ40メートル、幅15メートルに及ぶ木造多宝塔としては日本最大のものであり、その建立は文明12年(1480年)頃に始まり、完成したのは天文16年(1547年)頃と、実に70年近い歳月を要した一大事業でした 10 。この巨大建造物を造り上げた情熱と技術は、根来大工が単なる職人ではなく、当代最高の技術者集団であったことを証明しています 12 。興味深いことに、この大塔建立に関わった大工の名簿には「刑部左衛門」という名が見られ、後に伊達政宗に仕え、瑞巌寺(ずいがんじ)造営で名を馳せた名工・鶴刑部左衛門(つるぎょうぶざえもん)との系譜的な繋がりも示唆されています 6 。これは、根来の地が、優れた大工を継続的に輩出する一大拠点であったことを物語っています。

第二章:戦国時代の終焉と平内一族の流転

しかし、この根来寺の栄華は、天下統一を目指す豊臣秀吉によって突如として終焉を迎えます。天正13年(1585年)、秀吉は紀州征伐を行い、根来寺に攻め入りました。この焼き討ちによって、2,700余を数えたという堂舎・伽藍の多くが灰燼に帰したのです 7 。この歴史的事件は、根来大工たちから活動の拠点を奪い、彼らの生活基盤を根底から覆しました。

拠点を失った根来大工たちは、離散を余儀なくされますが、彼らはその卓越した技術を唯一の武器として、新たな権力者の下で活路を見出していきました。まさにこの時期、平内政信の父である平内吉政(へいのうちよしまさ)もまた、歴史の大きな渦に巻き込まれていました。秀吉は、京都に方広寺大仏殿の建立を発願すると、紀州と大和から10人ずつの優れた棟梁を召集しました。吉政は、その紀州棟梁の一人として選ばれ、平内一族は京に上ることになります。そこで吉政は、秀吉自身を祀る豊国廟(とよくにびょう)の造営にも携わったと伝えられています 6 。これは、平内一族が、旧来のパトロンであった根来寺の滅亡という危機に際し、その技術力によって新たな天下人である豊臣家の事業に参画するという、劇的な転身を遂げたことを示しています。戦国の終焉は、彼らにとって故郷の喪失であると同時に、より大きな中央の舞台へと飛躍する契機ともなったのです。

第三章:平内政信と徳川の世

父・吉政の跡を継いだ平内政信は、豊臣家が滅び、徳川家が天下を治める新たな時代に、その才能を完全に開花させます。慶長11年(1606年)、政信は故郷・紀州において、紀州藩主・浅野幸長(あさのよしなが)の命により和歌浦天満宮の社殿造営を手掛け、その実力を示しました 15 。そして寛永9年(1632年)、彼はついに江戸幕府の作事方大棟梁に任命されます。これは、幕府の建築事業の全てを統括する、文字通り全国の大工の頂点に立つ地位でした 3 。

根来寺の焼き討ちから半世紀も経たないうちに、離散した大工集団の末裔が、新たな中央政権の建築技術のトップに立ったのです。この事実は、平内一族の卓越した技術力と、時代の変化に対応するしたたかさを物語っています。そして、この地位にあってこそ、『匠明』の編纂は特別な意味を持ちました。

この書物の編纂は、単に平内政信個人の業績として片付けられるものではありません。それは、戦国の動乱期に各地で培われ、棟梁個人の経験や一子相伝の秘伝として受け継がれてきた属人的な建築技術を、徳川幕府という新たな中央集権体制の下で「制度化」し、「標準化」するという、時代の大きな要請に応える行為でした。

戦国時代の城郭建築などは、各大名家お抱えの大工集団が持つ、門外不出の技術の結晶でした。しかし、秀吉による根来寺焼き討ちのような事件は、そうした技術の担い手たちを離散させ、貴重な知識が永遠に失われかねないという危機を生み出しました 14 。一方で、天下統一を果たした徳川幕府は、全国規模での城郭改修や寺社建立といった巨大公共事業、いわゆる「天下普請(てんかぶしん)」を、大名の財力を削ぎ、幕府の権威を示すための重要な政治的手段としました。これらの巨大事業を、全国どこでも、効率的かつ高い水準で遂行するためには、棟梁個人の経験則だけに頼る旧来の方法では限界がありました。誰もが参照でき、品質を保証する標準化された設計基準、すなわち「木割書」が、国家の統治システムとして不可欠となったのです。

したがって、平内政信が、父祖伝来の、そして戦国を生き抜いた根来大工の技術体系を『匠明』としてまとめた行為は、徳川幕府の国家建設プロジェクトに、自らの技術を公式な標準として採用させるための、極めて戦略的な意味合いを持っていたと考えられます。それは、失われた故郷・根来の技術の魂を、徳川という新たな時代の礎として、より普遍的な形で再生させ、後世に永く伝えるための、壮大な試みだったのです。

第二部:木割術の本質 ― 日本建築における設計思想の革命

『匠明』が後世に与えた最も大きな影響は、その中核をなす設計思想「木割(きわり)」を体系化したことにあります。木割は、単なる寸法表やマニュアルではありません。それは、日本の木造建築における美しさの規範と、構造的な合理性を両立させるための、洗練された設計思想そのものです。この思想がなぜ戦国時代から江戸初期にかけて発展し、重要視されたのかを解明することは、『匠明』の歴史的意義を理解する上で不可欠です。

第一章:木割の原理と歴史的変遷

木割とは、建築物を構成する各部材の寸法を、絶対的な実寸法で示すのではなく、建物のどこか一つの部材寸法を基準(モジュール)とし、それに対する比例関係(割合)によって決定していく設計手法です 18 。一般的には、建物の格式や規模に応じて定められる柱の太さ、あるいは柱と柱の間の距離(柱間寸法)が、その基準として用いられます 18 。一度基準が決まれば、梁や桁の太さ、垂木の配置間隔、窓や扉の大きさに至るまで、全ての寸法が計算によって導き出されます。

この手法は、元々、原木から必要な部材を切り出す際の寸法決定、すなわち「木砕(きくだき)」と呼ばれていましたが、やがて建築全体の設計体系を指す「木割」という言葉へと発展しました 5 。木割的な発想、すなわち部材間の比例関係に配慮する考え方自体は、古く法隆寺の建築にも見られますが、それが書物の形で体系化されるのは室町時代以降のことです 19 。その背景には、大工という職能が世襲を伴うようになり、師匠から弟子へ、あるいは親から子へと技術を正確に継承する必要性が高まったことがあります。口伝や個人の感覚だけに頼るのではなく、誰が見ても理解できる客観的な「教科書」が求められるようになったのです 19 。『匠明』は、そうした初期の覚書的な木割書とは一線を画す、網羅的かつ体系的な木割書の到達点として位置づけられます。

第二章:『匠明』における木割の具体的手法

『匠明』が示す木割の体系は、極めて実践的かつ合理的です。例えば、巻物の一つである『社記集』の冒頭には、神社の鳥居の寸法について次のような記述があります。「花表木砕(かひょうきくだき)の事、一、柱太サ、下ノ間ニ〆(たいして)壱寸壱分算。上ハ寸算少ク、丸柱ニ可用。」 5 。これは、鳥居の二本の柱の間隔(下の間)を基準とし、その

1/10の寸法を柱の太さの基本単位(一寸算)としなさい、ということを意味しています。そして、柱の上部は少し細くしなさい、と具体的な意匠の指示まで加えられています。

このように、一つの基準寸法から全ての部材寸法を比例計算で導き出す木割の手法には、二つの大きな利点がありました。第一に、建物の規模が大きくなったり小さくなったりしても、全体の比例関係(プロポーション)は常に一定に保たれるため、建築として破綻のない、安定した美しさが保証されることです。第二に、設計が合理的かつある意味で機械的になるため、作業効率が飛躍的に向上することです 18 。特に、多くの職人が関わる大規模な建築現場において、この標準化された設計言語は、棟梁の意図を正確に伝え、作業を円滑に進める上で絶大な効果を発揮しました。

第三章:合理性と創造性の相克

木割書に対しては、古くから「建物を画一的にし、大工の独創性を削ぐ」といった批判的な見方があります 18 。確かに、木割のルールに固執すれば、自由な発想は制約されるかもしれません。しかし、この設計思想を戦国時代から江戸初期という歴史的文脈の中で捉え直すと、全く異なる側面が見えてきます。この時代、木割は単なる効率化の道具ではなく、天下人の意志を全国津々浦々にまで浸透させるための、極めて強力な「権力の道具」として機能したのです。

織田信長の安土城や豊臣秀吉の大坂城に代表されるように、戦国・桃山時代の壮大な城郭建築は、単なる軍事施設である以上に、権力者の威光を天下に示すための巨大なメディア、すなわち権威の象徴でした 20 。これらの巨大建築を、限られた期間で、しかも圧倒的な威容をもって実現するためには、棟梁個人の天才的なひらめきだけに依存するわけにはいきません。

ここで木割というシステムが決定的な役割を果たします。木割という標準化された設計言語を用いることで、信長や秀吉といった天下人は、自らの建築理念、すなわち「天下人たるにふさわしい城の姿」を、具体的な「型」として配下の大工たちに伝達することができました。これにより、彼らは全国各地で同質の権威的空間を、迅速かつ正確に再生産することが可能になったのです。例えば、ある城の普請を命じられた大工は、与えられた木割書に従うことで、遠く離れた場所にあっても、天下人が理想とする様式や格式を忠実に再現できたのです。

このように考えると、戦国武将にとっての木割は、創造性を縛るものではなく、むしろ自らの「創造(=天下統一の意志の表明)」を、国土の隅々にまで具現化するための、極めて有効な手段でした。それは、個人の職人の自由な創造性よりも、天下人の意志という、より大きな創造性を優先させるためのシステムであったと言えます。『匠明』は、その最も洗練されたシステムを記録したものであり、そこには、創造性と標準化が対立するのではなく、むしろ絶対的な権力の下で分かちがたく結びついた、時代の特質が色濃く反映されているのです。

第三部:『匠明』五巻の徹底解剖 ― 図解される戦国・桃山建築の諸相

『匠明』は、前述の通り五つの巻物から構成されています。それぞれの巻は、特定の建築分野を主題とし、その設計法を木割によって詳細に解説しています。これらを一つずつ読み解くことで、戦国時代から桃山時代にかけて花開いた、多様な建築様式の具体的な姿が浮かび上がってきます。それはまさに、動乱の時代に生み出された建築文化の集大成と呼ぶにふさわしいものです。

【表1:『匠明』五巻構成一覧】

|

巻名 |

主な対象建築 |

戦国・桃山期における建築史的意義 |

|

殿屋集 |

武家屋敷(主殿、塀重門、能舞台など) |

書院造の確立と、武家の儀礼・生活空間の規範化を記録。 |

|

門記集 |

門(城郭の門、寺社の門など) |

城郭建築の発展に伴う、防御と権威の象徴としての門の形式を体系化。 |

|

塔記集 |

仏塔(多宝塔、三重塔など)、九輪 |

戦乱による焼失と再建を繰り返した仏塔の、伝統様式と新技術を記録。 |

|

社記集 |

神社(鳥居、本殿、玉垣、拝殿など) |

戦国武将の庇護の下で再興された神社の、多様な様式を集成。 |

|

堂記集 |

寺院(本堂、鐘楼、方丈など) |

禅宗様などの影響を受けつつ発展した、仏堂建築の設計基準を提示。 |

出典: 3

第一章:殿屋集 ― 武家社会の権威の象徴、書院造の確立

五巻の中でも特に重要なのが、武家屋敷の設計を扱った『殿屋集』です。この巻が記録しているのは、室町時代中期に成立し、戦国・桃山時代を通じて大きく発展した「書院造(しょいんづくり)」という建築様式です 23 。書院造は、当初、禅宗寺院における書斎を兼ねた居間が武家住宅に取り入れられたものでしたが、時代が下るにつれて、単なる住居から、主君が家臣と対面する儀礼の場や、重要な客を饗応するための政治的な空間へと、その性格を大きく変えていきました 24 。

『殿屋集』には、「主殿(しゅうでん)の図」と題された平面図が収録されていますが、この図は、現存する桃山時代の代表的な武家住宅の遺構である園城寺(おんじょうじ)光浄院客殿(こうじょういんきゃくでん)の平面と驚くほど酷似していることが指摘されています 26 。これは、『殿屋集』が、当時の上層武家が理想とした、標準的な屋敷の設計規範を記したものであることを明確に示しています。

この『殿屋集』を深く読み解くと、それが単に建物の作り方を記した技術書ではないことが分かります。それは、近世武家社会の厳格な身分秩序や複雑な儀礼を規定する、「空間の文法書」としての役割を担っていたのです。戦国時代の武将の館(やかた)は、何よりもまず実用的な戦闘拠点としての性格が強いものでした。しかし、天下が統一され、徳川幕府による新たな社会秩序が構築される過程で、武家の住まいは、主君と家臣、あるいは主人と客との間の身分差を、誰もが一目で理解できるように視覚化するための装置へと変貌する必要がありました 25 。

書院造における床の間(とこのま)、違い棚(ちがいだな)、付書院(つけしょいん)といった「座敷飾り」の設えや、部屋の配置、格式の序列は、まさにそのためのものでした 27 。例えば、最も格式の高い部屋である「上段の間」に主君が座り、家臣はそれより一段低い「下段の間」に控えるといった空間構成は、建築そのものによって身分秩序を人々に体感させる効果を持っていました。『殿屋集』が、これらの空間形式を木割によって標準化したことは、建築を通じて新たな社会秩序を隅々まで浸透させようとした、徳川幕府の統治思想と完全に軌を一にするものでした。建築様式の統一は、社会秩序の統一と不可分であり、『殿屋集』はその青写真だったのです。

第二章:門記集・塔記集 ― 城郭と寺院の威容

戦国時代は、日本の城郭建築に革命をもたらした時代でもあります。それまでの、山や丘といった自然地形を利用した「山城」から、平地や小高い丘に壮大な堀や石垣を巡らせ、その中心に権威の象徴である天守をそびえ立たせる「平山城(ひらやまじろ)」「平城(ひらじろ)」へと、その姿を大きく変えました 20 。『門記集』は、こうした近世城郭の威容を構成する、巨大な門の形式を木割によって体系化したものです。門は、単なる出入り口ではなく、城の防御の要であると同時に、見る者を圧倒する権威の象徴でもありました。

一方、『塔記集』が扱う仏塔もまた、戦国の動乱と無縁ではありませんでした。多くの寺院が戦乱によって焼失と再建を繰り返す中で、仏塔の建築技術もまた変化を遂げていきました。特に注目すべきは、城郭建築における天守の進化との関連です。初期の天守は、入母屋造(いりもやづくり)の大きな建の上に物見櫓(ものみやぐら)を載せたような「望楼型(ぼうろうがた)」と呼ばれる複雑な構造をしていました 29 。しかし、関ヶ原の戦い以降、より規格化され、工期も短縮できる合理的な「層塔型(そうとうがた)」という新しい形式が登場します 29 。この層塔型天守の最初の例とされるのが、慶長13年(1608年)に藤堂高虎(とうどうたかとら)によって築かれた伊予今治城(いよいまばりじょう)の天守です 29 。この年は、『匠明』が成立した年と奇しくも一致します。これは、木割という標準化・合理化を旨とする設計思想の体系化が、層塔型という新しい天守形式の誕生と普及を技術的に後押しした可能性を強く示唆しています。

第三章:社記集・堂記集 ― 戦乱を生き抜いた宗教建築の規範

戦国武将たちは、神仏への信仰心が篤い一方で、自らの権威付けや領国の安寧を祈願するため、あるいは戦勝祈願の返礼として、領内の神社仏閣を篤く保護し、その再建や新築を積極的に行いました。そのため、この時代には多様な様式の宗教建築が各地に建てられました。

『社記集』と『堂記集』は、こうした時代背景の下で造営された、神社や寺院の様々な建築様式を集成し、木割によって整理・規範化したものです。そこには、伝統的な和様建築だけでなく、中国大陸の様式の影響を受けた禅宗様(ぜんしゅうよう)などの新しい要素も取り入れられています。これらの巻は、戦国時代を通じて生き残った、あるいは新たに生み出された宗教建築の意匠のカタログとしての価値を持っています。特に、著者・平内政信のルーツである根来寺で培われた、大塔(多宝塔)に代表されるような独自の建築様式が、これらの巻にどの程度反映されているのかを分析することは、根来大工の技術の系譜を解明する上で重要な手がかりとなります 9 。

第四部:近世大工棟梁の二大潮流 ― 平内流と甲良流

江戸幕府の成立後、その巨大な建築事業を担う作事方のトップには、二つの大工の家系が並び立ちました。一つは『匠明』を著した平内家、そしてもう一つが甲良(こうら)家です。この二大流派は、それぞれ異なる技術的系譜と設計思想を持ち、互いに競い合いながら近世日本の建築界を牽引しました。『匠明』を相対的な視点から捉え直すためには、このライバルであった甲良家の存在を理解することが不可欠です。

【表2:平内流(四天王寺流)と甲良流(建仁寺流)の比較】

|

項目 |

平内流 |

甲良流 |

|

別称 |

四天王寺流(してんのうじりゅう) |

建仁寺流(けんにんじりゅう) |

|

代表的人物 |

平内吉政・政信 |

甲良宗広(こうらむねひろ) |

|

代表的木割書 |

『匠明』 |

『建仁寺派家伝』など |

|

技術的特徴 |

桃山期の華やかで雄大な様式を継承。曲線的な意匠に優れるとされる。 |

より構造的・合理的なアプローチ。禅宗様建築に源流を持つとされる。 |

|

代表的建築物 |

和歌浦天満宮、徳川家光霊廟(台徳院霊廟、焼失) |

日光東照宮、江戸城天守(焼失) |

出典: 19

第一章:平内家の四天王寺流

平内家が伝える木割の流派は、その出自にちなんで「四天王寺流」と呼ばれています 19 。『匠明』に示されるその作風は、戦国の気風を色濃く残す、安土桃山文化の壮大で華やかな意匠を継承している点に特徴があります。優美な曲線や、力強い構造美を重んじるそのスタイルは、戦国時代のダイナミズムを、洗練された形で近世へと伝えたものと言えるでしょう。

第二章:甲良家の建仁寺流

一方、平内家と並んで幕府大棟梁の地位を世襲したのが甲良家です。彼らが伝える木割の流派は「建仁寺流」と称されます 19 。日光東照宮の造営などで知られる甲良家の作風は、平内流とはまた異なる特徴を持っていました。禅宗寺院の建築様式に源流を持つとされ、より構造的、合理的なアプローチを特色としていたと考えられています 34 。彼らの木割書もまた存在し、平内家の『匠明』とは異なる設計思想や基準が記されていました。

第三章:競争と共存による技術の深化

徳川幕府が、作事方大棟梁という最高の地位に、平内家と甲良家という二つの流派を並立させたことは、単なる偶然とは考えにくいでしょう。そこには、幕府の意図的な政策があった可能性が極めて高いと考えられます。この統治手法は、戦国時代の武将たちが、お抱えの刀鍛冶や絵師、そして大工といった様々な職人集団を互いに競わせることで、技術革新を促し、より優れた成果物を手に入れてきた歴史を、平和な時代の統治システムとして昇華させたものと解釈することができます。

戦国時代、各大名家はそれぞれ独自の技術ネットワークを構築し、その優劣を競い合っていました。徳川幕府は、天下統一後、これらの多様な技術的系譜を無理に一つに統合するのではなく、平内家と甲良家という二つのトップブランドを公的に認可し、作事方大棟梁という名誉と実利を分け与えました。

これにより、両家は互いにライバルとして切磋琢磨し、江戸城の改築や大名屋敷の建設、日光東照宮のような巨大な国家プロジェクトにおいて、それぞれの得意分野を活かしながら、時には協力し、時には競争するという、緊張感のある関係を築き上げました。この「制度化されたライバル関係」は、どちらか一方の流派が技術を独占することによる停滞を防ぎ、江戸時代を通じて日本の建築技術全体の水準を高く維持するための、巧みな原動力として機能したのです。『匠明』は、この壮大な技術競争の一方の極を代表する、記念碑的な著作であり、その背景には、常にライバルである甲良家の存在があったのです。

第五部:『匠明』が後世に与えた影響 ― 秘伝から教科書へ

平内政信によって編纂された『匠明』は、平内一族の秘伝として留まることなく、江戸時代を通じて、そして現代に至るまで、日本の建築界に計り知れない影響を与え続けてきました。その理念は、現存する建築物の中に具体的な形として生き続け、また書物として広く普及することで、日本の建築技術の礎を築いたのです。

第一章:平内政信唯一の現存作、和歌浦天満宮

『匠明』に込められた平内政信の建築思想が、実際の建物としてどのように表現されたかを知る上で、唯一無二の貴重な遺構が存在します。それが、慶長11年(1606年)に建立された和歌浦天満宮(わかうらてんまんぐう)です 15 。『匠明』が成立するわずか2年前に、当時まだ若き政信が父・吉政の監督の下で手掛けたとされるこの社殿は、まさに彼の設計思想のショーケースと言えます 36 。

国指定の重要文化財である楼門は、急峻な石段の上にそびえ立ち、その壮大な規模と優美な姿で見る者を圧倒します 15 。本殿の内外に施された極彩色の彫刻は、桃山文化の華やかさを今に伝えています 16 。特に注目すべきは、楼門の軒裏に見られる「扇垂木(おうぎだるき)」です。これは、軒の隅部分で垂木を放射状に配置する技法で、主に禅宗様の寺院建築で用いられるものですが、神社建築に採用されるのは珍しい例です 15 。こうした意匠の選択には、根来寺という真言宗寺院の出身でありながら、京で最新の建築技術に触れた政信の、流派にとらわれない柔軟な設計思想が表れています。和歌浦天満宮は、戦国の気風を残す桃山様式の豪華絢爛さと、木割による整然とした秩序が見事に融合した傑作であり、『匠明』の理念が結実した生きた証拠なのです。

第二章:江戸時代における木割書の普及と展開

当初、『匠明』は平内一族がその地位を守るための、門外不出の秘伝書でした 4 。しかし、江戸時代が泰平の世となるにつれて、その内容は徐々に外部に漏れ伝わっていきます。多くの写本が作られ、やがて『匠明』に類似した内容の木版本が多数出版され、広く市中に出回るようになりました 5 。

これにより、かつては一部のトップクラスの棟梁だけが独占していた木割の知識は、広く一般の大工たちも学ぶことができる「教科書」へと変わっていきました。これは、日本全体の建築技術の底上げと均質化に大きく貢献しました。地方の大工であっても、木割書を手本とすることで、一定水準以上の、均整の取れた建物を建てることが可能になったのです。しかしその一方で、この標準化は、建築表現を一定の「型」にはめることにも繋がり、様式の固定化や、個性的で自由な創造性の低下を招いたという側面も否定できません 39 。秘伝の公開は、技術の普及と、創造性の画一化という、二つの側面を併せ持っていたのです。

第三章:現代に生きる『匠明』の知恵

400年以上の時を経た今もなお、『匠明』の価値は色褪せていません。そこに記された寸法体系や技術、そして美意識は、現代においても日本の伝統建築を支える重要な拠り所となっています。

今日の宮大工(みやだいく)たちが、国宝や重要文化財級の社寺の修理や再建を手掛ける際、『匠明』は依然として最も信頼される手引書の一つです 4 。失われた部材を復元する際や、建物の創建当初の姿を考察する上で、その記述は決定的な手がかりを与えてくれます。

また、建築史学の世界においても、『匠明』は、現存する遺構が少ない安土桃山時代の建築を研究するための、第一級の文献資料として極めて重要です。特に、建築史家・伊藤要太郎氏が詳細な解説を付して校訂した『匠明・匠明五巻考』は、専門家にとって必携の書となっています 41 。さらに、その重要性は学術の世界に留まらず、一級建築士の国家試験においても、日本の建築史に関する知識を問う問題として度々出題されるなど 44 、現代の建築専門家が備えるべき教養の一部として広く認識されています。このように、『匠明』の知恵は、秘伝から教科書へ、そして今や日本の建築文化を象徴する古典として、未来へと受け継がれているのです。

結論:戦国時代の終焉と『匠明』の歴史的意義

本報告書では、江戸時代初期の木割書『匠明』を、その成立背景である「戦国時代」という視点から多角的に分析してきました。その結果、本書が単なる建築技術の解説書ではなく、一つの時代が終焉し、新たな時代が築かれる歴史の転換点において、極めて重要な役割を果たした文化遺産であることが明らかになりました。

『匠明』の著者、平内政信は、戦国大名に比肩する勢力を誇った紀州根来寺の技術者集団「根来大工」の系譜に連なる人物です。彼は、豊臣秀吉による根来寺焼き討ちという故郷の壊滅と、それに続く豊臣政権、そして徳川幕府への奉仕という、激動の時代を生き抜きました。この経験を通じて培われた、戦国・桃山期のダイナミックで実践的な建築技術を、彼は『匠明』という一冊の書物に凝縮させたのです。

その編纂の動機は、個人的な知識の記録に留まるものではありませんでした。それは、徳川幕府が「天下普請」に代表される国家事業を通じて、全国に新たな秩序を構築しようとしていた時代の要請に応えるものでした。木割という、建築を比例関係によって標準化する設計思想は、幕府の権威を全国津々浦々にまで均質かつ効率的に示すための、強力な統治の道具でした。『匠明』は、武家屋敷の空間秩序を定めた『殿屋集』に象徴されるように、建築を通じて新たな社会の青写真を描き出す役割を担ったのです。

また、幕府が平内家の「四天王寺流」と、ライバルである甲良家の「建仁寺流」を並び立たせたことは、戦国時代以来の技術競争の伝統を、近世的な統治システムの中に巧みに取り込むことで、技術の停滞を防ぎ、その水準を高く維持しようとする為政者の知恵の表れでした。『匠明』は、その壮大な競争の一翼を担う、平内家の技術的到達点を示す金字塔でもあります。

平内政信が残した唯一の現存建築である和歌浦天満宮は、『匠明』の理念が結実した壮麗な証人です。そして、当初は秘伝であったこの書物は、やがて広く普及し、日本の建築技術の標準的な「教科書」として、後世の大工たちを導きました。その知恵は、現代の宮大工や建築史家にも受け継がれ、今なお日本の伝統建築の根幹を支え続けています。

結論として、『匠明』は、戦国時代の混沌の中で育まれた、実践的で生命力あふれる建築技術と、それを生み出した人々の思想を、近世の安定した社会の礎として再構築し、後世に伝えた「時代の橋渡し役」であったと言えます。その一頁一頁には、単なる寸法や技法だけでなく、戦乱を生き抜き、新たな時代を自らの手で築こうとした大工たちの、類まれなる矜持と知恵が深く刻み込まれているのです。本書は、建築というレンズを通して、日本の歴史における最も劇的な社会変革の一つを映し出す、比類なき歴史資料としての価値を、未来永劫持ち続けるでしょう。

引用文献

- 匠明とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%A0%E6%98%8E

- 匠明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%A0%E6%98%8E

- 匠明(しょうめい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%A0%E6%98%8E-79890

- 匠明の秘伝書 - 豆知識|寺院、神社の新築、改修、屋根(銅・チタン)、地震対策はカナメ https://www.caname-jisha.jp/cms/?p=1107

- 書籍 「匠明」 - 一般社団法人 和歌山県建築士会 https://www.wakayama-aba.jp/%E6%9B%B8%E7%B1%8D%E3%80%80%E3%80%8C%E5%8C%A0%E6%98%8E%E3%80%8D

- 時空を超えて出会う和歌山 https://www.wakayama-aba.jp/culture/%E6%99%82%E7%A9%BA%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%81%A6%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%86%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E3%80%80%E7%B7%8F%E9%9B%86%E7%B7%A8

- 那賀地方観光ガイド 根来寺歴史の道コース - 和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/03/sangyou/kankouguide/negoro/negoro.html

- 根来寺の歴史 - 岩出市 https://www.city.iwade.lg.jp/kanko/negoroji/rekishi.html

- 根来寺多宝塔(大塔) ねごろじたほうとう(だいとう) - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/176102

- 根来寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E6%9D%A5%E5%AF%BA

- 【旅探たびたん】日本の名園・庭園100選「根来寺庭園」和歌山県 https://www.homemate-research-tour.com/useful/famous_gardens100/30/98/

- コラム根来寺の今と昔? 鬼瓦が語る往昔の根来寺 - 和歌山県立博物館 https://hakubutu.wakayama.jp/information/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%A0%B9%E6%9D%A5%E5%AF%BA%E3%81%AE%E4%BB%8A%E3%81%A8%E6%98%94%E3%80%80%E9%AC%BC%E7%93%A6%E3%81%8C%E8%AA%9E%E3%82%8B%E5%BE%80%E6%98%94%E3%81%AE%E6%A0%B9%E6%9D%A5%E5%AF%BA/

- 根来寺 大門 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/444413

- 特別展「京都・安楽寿院と紀州・?あらかわ?」コラム(6) | 和歌山県立博物館 https://hakubutu.wakayama.jp/information/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%B1%95%E3%80%8C%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%83%BB%E5%AE%89%E6%A5%BD%E5%AF%BF%E9%99%A2%E3%81%A8%E7%B4%80%E5%B7%9E%E3%83%BB%E3%81%82%E3%82%89%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%80%8D%E3%82%B3%E3%83%A9-6/

- 時空を超えて出会う和歌山 https://www.wakayama-aba.jp/%E6%99%82%E7%A9%BA%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%81%A6%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%86%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1

- 和歌浦天満宮 - デジタルアーカイブ研究所 - 岐阜女子大学 https://digitalarchiveproject.jp/information/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E6%B5%A6%E5%A4%A9%E6%BA%80%E5%AE%AE/

- 和歌浦天満宮-歴史 https://wakauratenmangu.jp/history.html

- 建築に関連する「木割法」という方法がどういうものか知りたい ... https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000153699&page=ref_view

- 木割 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E5%89%B2

- 桃山文化 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%83%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%8C%96

- ド派手にいくぜ!安土・桃山文化が豪華絢爛な理由とその特徴について解説 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/199334

- 唐四脚門 http://www.jia-tokai.org/archive/sibu/architect/2008/05/kiwari.html

- 書院造 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/syoinzukuri/

- 書院造 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%99%A2%E9%80%A0

- 書院造と武士の関係/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/26162/

- 【日本建築史】光浄院客殿(こうじょういんきゃくでん)|荘司 和樹(しょうじ かずき) - note https://note.com/ura410/n/ne26a0bebc807

- 1 養浩館庭園ようこうかんていえんで「書院造しょいんづくり」を体験しよう! - 福井市立郷土歴史博物館 https://www.history.museum.city.fukui.fukui.jp/gakko/for_students/medieval/shoin.html

- www.sekoukyujin-yumeshin.com https://www.sekoukyujin-yumeshin.com/learn/23807/#:~:text=%E5%AE%89%E5%9C%9F%E6%A1%83%E5%B1%B1%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82,%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 天守の形式と構造 - 大江戸歴史散歩を楽しむ会 https://wako226.exblog.jp/240987313/

- 望楼型と層塔型|屋根の構造で分類した天守の種類 - お城カタリスト https://shiro1146.com/knowledge/tensyu8/

- 天守の種類・形式/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44008/

- 紀伊根来寺 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/tou_negoro.htm

- 犬廊、僧堂 これらが『鎌倉御所総絵図』で木割説明される建物であるが、同書がより体系化され発展した『武家鎌倉図』(上・下2巻の巻子本)では、さらに四脚門と向唐門が追加されている。既稿で触れた門の記述が多いが、これは武家屋敷内に設置すべき建物を網羅したためで http://www.jia-tokai.org/archive/sibu/architect/2009/01/kiwari.html

- 王子造りの研究 - 早稲田大学リポジトリ https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/19261/files/Honbun-5294.pdf

- 平内政信(へいのうちまさのぶ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E5%86%85%E6%94%BF%E4%BF%A1-1107231

- 和歌の浦学術調査報告書 - 和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500700/bunkazaihoukokusho_d/fil/wakanouragakujutsu.pdf

- 重要文化財 和歌浦天満宮 | 一般社団法人 和歌山県建築士会 https://www.wakayama-aba.jp/%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E3%80%80%E5%92%8C%E6%AD%8C%E6%B5%A6%E5%A4%A9%E6%BA%80%E5%AE%AE

- 木割 | ミカオ建築館 日記 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/mikao/diary/201810130000/

- 大工書・溝口若狭林卿『方圓順度』における近世の建築世界と明治期における展開 https://www.nakatani-seminar.org/kozin/syuuronn_kougai/tanaka.pdf

- 【伝統文化と環境福祉の専門学校】江戸時代の伝統建築手引書「匠明(しょうめい)」の二間社(にけんしゃ)流造(ながれづくり)に挑む - PR TIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000359.000032951.html

- 匠明 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001277551

- いろは雑工記 第2回 規矩準縄 http://www.jia-tokai.org/archive/sibu/architect/2008/08/ekata.html

- 匠明 付・匠明五巻考 1函2巻 監修:太田博太郎 校訂:伊藤要太郎 鹿島出版会 https://hanmyouken.net/?pid=166350455

- 【学科】過去10年で3回も出題されている「匠明」_その1 : ura410 (ウラシドウ) 物語 http://blog.livedoor.jp/ura410/archives/53308363.html

- 【学科】過去10年で3回も出題されている「匠明」_その2 : ura410 (ウラシドウ) 物語 http://blog.livedoor.jp/ura410/archives/53308486.html