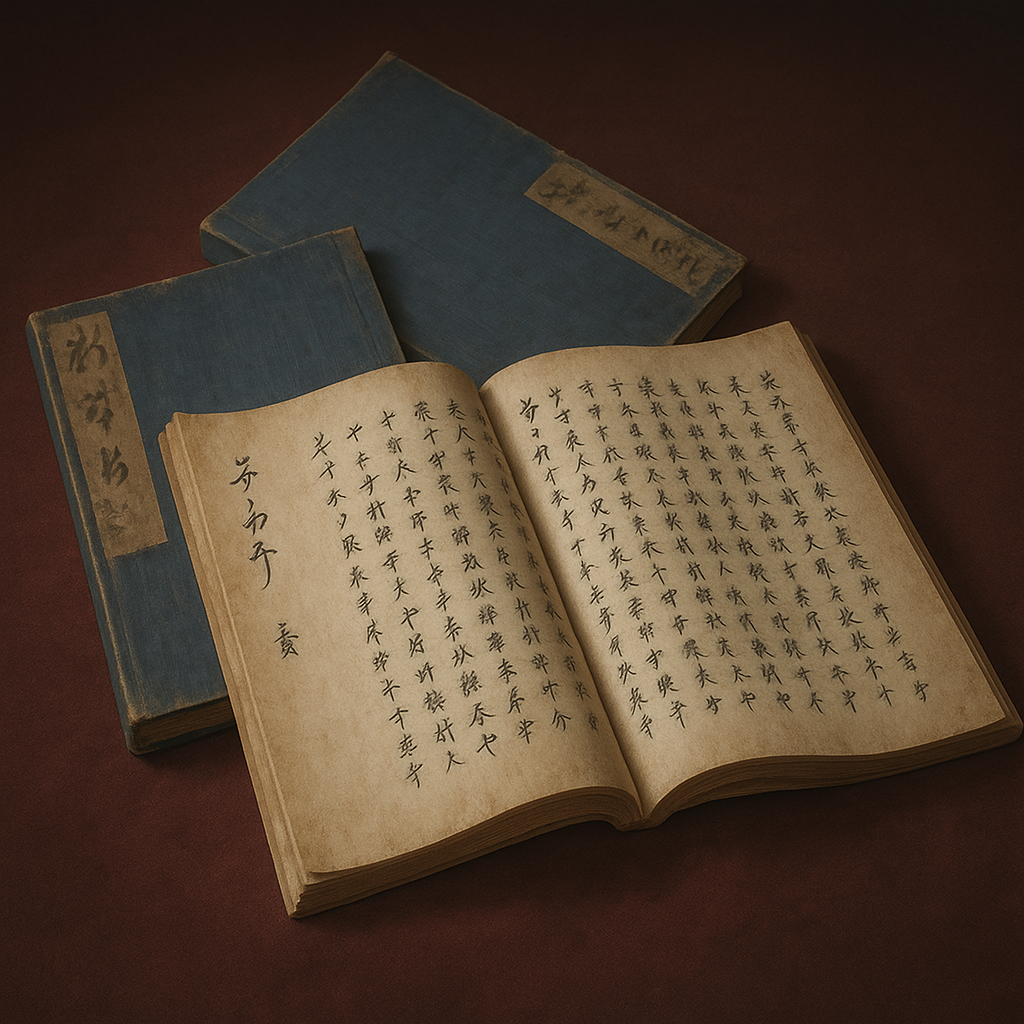

古事記

『古事記』は奈良時代編纂の日本最古の歴史書。戦国時代、権威の源泉として再発見され、吉田神道を通じ天下人の神格化に利用。神話は政治的ツールとして活用された。

『古事記』と戦国時代:権威の源泉としての神話の再発見

序論:戦国乱世の鏡としての『古事記』

本報告書は、奈良時代初頭の712年に編纂された日本最古の歴史書『古事記』が、約800年の時を経て、下剋上が横行し既存の権威が崩壊した戦国時代において、いかにして新たな権威の源泉として「再発見」され、時代の精神を映し出す鏡となったのかを、思想史的観点から徹底的に解明することを目的とする。

『古事記』は、編纂から中世を通じて、学問や政治の世界で支配的な地位を占めていたわけではない。むしろ、対外的な正史として編纂された『日本書紀』の陰に隠れ、一部の神道家によって尊重されるに留まっていた 1 。しかし、戦国という「権威の真空状態」とも言うべき時代は、実力でのし上がった新たな権力者たちが自らの支配を正当化するための、旧来の枠組みを超えたイデオロギーを強く希求した。この需要に応える形で、『古事記』に記された神話、特に天皇家の神聖な起源を物語る部分は、新たな思想的触媒を通じて、極めて強力な政治的ツールとして再利用されることとなる。

したがって、本報告書が探求するのは、『古事記』のテクストそのものが戦国武将に広く読まれたという直接的な影響ではない。むしろ、中世に発展した神道思想、とりわけ室町時代に大成された吉田神道という思想的フィルターを通して、『古事記』の神話的要素がいかに抽出され、再解釈され、天下人の神格化という究極の権威創出に利用されたかという、間接的でありながらも決定的な役割である。この過程を、思想史、宗教史、政治史を横断する学際的なアプローチによって、多角的に分析していく。

第一部:『古事記』の基礎的理解 — 成立と本質

戦国時代における『古事記』の役割を理解するためには、まずその書物自体の本質と、中世に至るまでの歴史的立ち位置を正確に把握する必要がある。本章では、『古事記』の編纂目的、構成、そして『日本書紀』との比較を通じて、その根源的な性格を明らかにする。

第一章:『古事記』の編纂 — 天皇権威の正統性を語る物語

『古事記』の成立は、7世紀後半の天武天皇の治世にその端を発する。古事記の序文によれば、天武天皇は、諸家に伝わる『帝紀』(天皇の系譜)や『旧辞』(古い伝承)に多くの虚偽が含まれ、正しい伝承が失われることを憂い、それらを整理・校訂して後世に伝えようと志した 3 。これは、672年の壬申の乱という大規模な内乱を制して即位した天武天皇が、天皇を中心とする強力な中央集権国家を建設する過程で、自らの皇統の正当性を揺るぎないものにするための国家的な大事業であった 4 。

この天皇の命を受け、驚異的な記憶力を持つ舎人、稗田阿礼が『帝紀』『旧辞』を誦習(暗唱)した 5 。しかし、天武天皇の代では事業は完成せず、約30年後の元明天皇の時代、和銅4年(711年)に改めて太安万侶に編纂が命じられ、翌和銅5年(712年)に完成、献上された 3 。太安万侶は、稗田阿礼が記憶していた日本の言葉を、意味を損なわないように漢文に翻訳し、あるいは音を借りて表記するなどの工夫を凝らして文章化した 6 。

この編纂過程が、『古事記』の極めて特徴的な性格を決定づけた。その第一の目的は、唐や新羅といった国外に向けて国家の体裁を整えることではなく、あくまで「国内向け」に天皇による国土支配と皇位継承の正当性を物語として示すことにあった 4 。そのため、記述は学術的な客観性よりも、情緒に訴えかける物語性を重視している 4 。

その構成は、上・中・下の全三巻から成る 2 。

- 上つ巻(かみつまき) : 天地の始まりから、神々の誕生、国生み、天の岩戸、八岐大蛇退治、国譲りといった、いわゆる「神代」の物語が描かれる 10 。

- 中つ巻(なかつまき) : 初代・神武天皇の東征から始まり、第十五代・応神天皇までの「人代」の物語が続く 10 。ただし、この巻でも神々が多く登場し、神代と人代が密接に繋がっていることが示される 2 。

- 下つ巻(しもつまき) : 第十六代・仁徳天皇から第三十三代・推古天皇までの治世が記される 10 。

この構成は、神々の世界から天皇の世界へと物語が途切れることなく続いていくことを示しており、天皇が単なる為政者ではなく、神聖な神々の直系の子孫であるという神話を、極めて効果的に読者に印象づける構造となっている。

第二章:『古事記』と『日本書紀』 — 二つの正史、異なる視座

『古事記』の本質をさらに深く理解するためには、その成立からわずか8年後の養老4年(720年)に完成したもう一つの正史、『日本書紀』との比較が不可欠である 14 。両者はしばしば「記紀」と総称されるが、その編纂方針や性格は大きく異なり、この違いこそが中世における両書の受容の差を生み出した 7 。

目的の差異 : 最大の違いは、その読者対象にある。『古事記』が天皇家の歴史をドラマチックにまとめ、国内の臣民に向けて皇統の正当性を訴える「内廷的」な書物であったのに対し、『日本書紀』は中国の正史に倣い、唐や新羅といった東アジア諸国に対して、日本が独立した文明国であることを示すための公式な「国家の歴史書」、すなわち「外廷的」な性格を持っていた 7 。

文体と叙述形式の差異 : この目的の違いは、文体にも明確に表れている。『古事記』が、漢文の文字を使いながらも日本語の語順や語彙を活かした「変体漢文」で記され、歌謡なども多く含み、物語としての色彩が強いのに対し 16 、『日本書紀』は純粋な漢文で、出来事を年代順に記述する「編年体」という、中国の史書に範をとった厳格な形式で書かれている 16 。この編年体は、後の『続日本紀』などに続く「六国史」の標準形式となった 17 。

内容と神話の扱いの差異 : 『古事記』が天照大神から続く皇統の物語を一本の筋道としてドラマチックに描くのに対し 18 、『日本書紀』は本文の記述に加えて、「一書に曰く(あるふみにいわく)」という形で多くの異伝・別伝承を併記している 14 。これは、多様な伝承を網羅することで、国家の正史としての客観性と博識さを示そうとする意図の現れである。また、神話の比重も大きく異なる。『古事記』が全三巻のうち上巻すべて、すなわち全体の3分の1を神代の物語に費やしている 14 のに対し、『日本書紀』では神代の巻は全三十巻のうち冒頭の二巻のみ、全体の15分の1に過ぎない 7 。このことからも、『古事記』がいかに神話的世界観を重視していたかがわかる。

中世までの受容 : これらの性格の違いにより、奈良時代以降、中世を通じて学問の世界で正典として扱われたのは、もっぱら『日本書紀』であった。国家の公式な歴史書であり、漢文で書かれ、多様な説を収録している『日本書紀』は、学者たちにとって研究対象として魅力的であり、多くの注釈書が作られた 19 。一方、『古事記』は神道家の一部、特に卜部氏のような特定の家系で尊重されたものの、学術的な研究はほとんど行われず、文永10年(1273年)の卜部兼文による『古事記裏書』といったごく少数の注釈書が残るのみであった 1 。『古事記』はその物語性の高さ故に、かえって学問の対象から外れ、歴史の表舞台から半ば忘れ去られた存在となっていたのである。この中世における「忘却」とも言える状況が、戦国時代という全く異なる文脈で、その神話が新たな価値を持って「再発見」されるための重要な前提となった。

|

項目 |

古事記 |

日本書紀 |

|

成立年 |

712年 (和銅5年) |

720年 (養老4年) |

|

編纂目的 |

天皇支配の正当性を 国内 に示す 4 |

国家の歴史を 対外的 (東アジア諸国)に示す正史 7 |

|

叙述形式 |

物語形式(紀伝体に近いが独自の形式) 17 |

編年体(六国史の基本形式) 17 |

|

文体 |

変体漢文(和化漢文) 16 |

純漢文 16 |

|

記述範囲 |

神代~推古天皇 2 |

神代~持統天皇 17 |

|

神話の扱い |

全3巻のうち上巻すべて(全体の1/3)が神話 14 |

全30巻のうち2巻(全体の1/15)が神話 7 |

|

異伝の扱い |

一本の物語として記述 18 |

「一書に曰く」として多数の異伝を併記 14 |

|

中世までの権威 |

神道家の一部で尊重されるも、研究は低調 1 |

正史として学問の中心。注釈書も多数作成 2 |

この比較から明らかなように、『古事記』の編纂当初の特性、すなわち国内向けの説得力を重視した一本筋の感動的な物語という性格は、学術的な正史としての地位を『日本書紀』に譲る一因となった。しかし、この同じ特性が、約800年後の戦国時代において、新たな権力者が自らの正当性を民衆に訴えかけるための、より強力なイデオロギー的ツールとして再評価される素地を形成していたのである。

第二部:戦国時代という時代精神 — 権威の再編と創出

『古事記』の神話がなぜ戦国時代に必要とされたのかを理解するためには、この時代の社会、政治、そして価値観の根底にあった地殻変動を分析しなければならない。既存の権威が崩壊し、新たな秩序が模索される中で、権力者たちは自らの支配を正当化するための新しい物語を渇望していた。

第三章:下剋上と実力主義 — 新たな価値観の胎動

戦国時代とは、室町幕府という中央政権が機能不全に陥り、守護大名やその家臣、さらには国人といった地方の勢力が、実力によって既存の支配者を打倒し、自らがその地位にとって代わる「下剋上」が常態化した時代であった 21 。この時代、武士の価値を決定づけたのは、もはや伝統的な家柄や幕府から与えられた職といった旧来の権威ではなかった。戦場での武功や領国経営の手腕といった、個人の「実力」こそが全てを決定する、熾烈な能力主義の社会が到来したのである 22 。豊臣秀吉のように、出自は足軽とも言われる最下層から身を起こし、天下人にまで上り詰めることが可能な、社会の流動性が極めて高い時代であった 23 。

この社会変動を支えたのは、経済と技術の目覚ましい発展であった。戦国大名は富国強兵策を推し進め、大規模な治水事業や新田開発によって農業生産力は飛躍的に向上した 23 。これにより、日本の人口は鎌倉時代から倍増したとされ、人口の大多数を占める「庶民」が歴史の新たな担い手として登場した 23 。商業分野では、織田信長らに代表される「楽市楽座」政策によって旧来の座の特権が打破され、自由な経済活動が促進された 21 。鉱山開発技術の進歩は金銀の産出量を増やし、貨幣経済が全国に浸透した 23 。

このように、戦国時代は単なる戦乱の時代ではなく、旧来の秩序が破壊され、新たな社会・経済システムが創造される「日本史上希に見るイノベーションの時代」であった 21 。このダイナミズムこそが、伝統的な権威に依拠しない、実力本位の新たな権力者たちを生み出す土壌となったのである。

第四章:失墜と再生の天皇権威

下剋上の嵐が吹き荒れる中で、室町将軍家と同様に、天皇および公家もまた、その政治的・経済的実権をほとんど失っていた。朝廷は困窮を極め、即位の礼を行うための費用さえ、毛利元就ら戦国大名の献金に頼らねばならない有様であった 25 。

しかし、興味深いことに、戦国大名たちは天皇と朝廷を滅ぼすだけの軍事力を持ちながら、誰もそうしようとはしなかった 27 。それどころか、彼らは朝廷が保持し続けていた唯一無二の資産、すなわち「権威」を、自らの目的のために積極的に利用したのである。例えば、織田信長は、敵対する朝倉・浅井氏との講和の仲介を正親町天皇に依頼し、その権威を利用して戦局を有利に進めようとした 28 。豊臣秀吉や徳川家康もまた、自らの政権の正当性を内外に示すために、天皇から関白や征夷大将軍といった官位を授かることを極めて重視した。

正親町天皇と信長・秀吉の関係は、この時代の権力と権威の力学を象徴している。天皇は、信長や秀吉に官位を与える見返りとして、莫大な献金や御所の修理といった経済的支援を受け、失墜した朝廷の威信を回復しようと図った 25 。一方、天下人たちは、天皇から官位を授かることで、自らの支配が単なる私的な武力によるものではなく、国家の正式な秩序に連なる「公的」なものであるという大義名分を得た 25 。

このように、戦国時代は既存の権威が崩壊したことで、一種の「正統性の真空」が生じた時代であった。実力でのし上がった大名、特に天下統一を目前にした信長や、それを成し遂げた秀吉は、その絶大な権力を正当化するための新たな物語を必要としていた。天皇の権威を利用することは有効な手段であったが、それはあくまで天皇の臣下という枠内での正当化に過ぎない。天下を統一した絶対的な覇者にとっては、天皇の権威すらも超越する、より根源的で神聖な権威、すなわち『古事記』の神話に描かれるような「神」に直接連なる権威が求められるようになった。この時代の精神的渇望こそが、忘れ去られていた古代の神話を、新たなイデオロギーの源泉として蘇らせる思想的土壌を準備したのである。

第三部:戦国時代における『古事記』の受容と再解釈

戦国時代という「権威への需要」に対し、中世の神道思想、特に応仁の乱のさなかに登場した吉田神道が、いかにして『古事記』を含む古典を独自に解釈し、新たな権威創出の理論を提供したのか。本章では、このプロセスを詳細に分析する。これは、『古事記』が戦国時代に果たした役割を理解する上での核心部分である。

第五章:中世神道説の展開と吉田神道の勃興

『古事記』編纂以降、日本の宗教思想は仏教との深い関わりの中で展開した。平安時代後期には、日本の神々は仏が衆生を救うために仮の姿で現れたものであるとする「本地垂迹説」が理論化され、神仏習合は日本の宗教の基調となった 29 。鎌倉時代には、伊勢神宮の神官たちによって伊勢神道(度会神道)が唱えられ、神道の独自性を主張する動きも見られたが、これもまた仏教思想の影響を色濃く受けていた 30 。この間、学問の中心は依然として『日本書紀』であり、その注釈研究は進められたものの 19 、『古事記』は依然として日陰の存在であった 1 。

この状況を一変させたのが、応仁の乱(1467-1477)という未曾有の戦乱の時代に生きた、京都・吉田神社の神官、吉田兼倶(1435-1511)である 32 。彼は、戦乱による社会秩序の崩壊と人々の不安を目の当たりにし、既存の神仏習合思想を根底から覆す、画期的な神道理論を大成した。それが「唯一宗源神道」、すなわち吉田神道である 32 。

第六章:吉田神道の教義と神話の独占的解釈

吉田兼倶が創始した吉田神道は、それまでの神道思想とは一線を画す、壮大かつ体系的な教義を持っていた。その目的は、仏教や儒教といった外来思想の支配から神道を解放し、神道こそが万物の根源であると位置づけることにあった。

根本思想と教義体系 : 吉田神道の核心をなすのが、「根本枝葉花実説」である 34 。これは、日本固有の神道を万物の「根本」であり「種子」と位置づけ、儒教をその「枝葉」、仏教を「花実」とする思想である 36 。仏教や儒教も元を辿れば神道に行き着くというこの論理によって、兼倶は神道の絶対的優位性を主張し、仏教から理論的に独立した初の神道教学を確立した 32 。さらに彼は、教えを二つに分け、一般に公開される『古事記』『日本書紀』などの古典に基づく「顕露教(けんろきょう)」と、一部の者にのみ秘伝として伝えられる密教的な儀式や神秘思想を含む「陰幽教(おんゆうきょう)」の二重構造を構築した 30 。

古典解釈権の独占 : 兼倶の家系である卜部氏は、代々『日本書紀』の研究を家業とする「日本紀の家」として知られていた 37 。兼倶はこの伝統的権威を最大限に利用し、『日本書紀』などの古典の字義通りの解釈の裏には、口伝でのみ伝えられる深遠な「秘伝」が存在すると主張した 38 。そして、その秘伝を継承しているのは自分たち吉田家だけであるとして、古典の解釈権を事実上独占したのである。彼は公的な権威付けのために正史である『日本書紀』を多用したが、その教義体系の構築においては当然『古事記』の神話も重要な素材としていた 30 。

権威の確立手法 : 兼倶の戦略は、思想的なものに留まらなかった。彼は自らの家系を、天照大神を天の岩戸から誘い出した神であり藤原氏の祖神でもある天児屋命に繋がるものとして「捏造」し 38 、さらには吉田神社に『延喜式』神名帳に記載されている全国の神々3132座を祀る大元宮を建立し、伊勢神宮をも含む全神社の総本山であると宣言した 38 。応仁の乱で伊勢神宮の社殿が焼失した直後であったこともあり、「神は伊勢から吉田へ移った」と信じる人々も現れたという 38 。こうした大胆不敵な手法によって、吉田神道は一代で全国の神社と神職に影響を及ぼす絶大な権威を築き上げたのである 33 。

第七章:天下人の神格化 — 『古事記』神話の究極的応用

吉田神道が戦国時代の権力者に提供した最も革命的な思想、それは「神人合一」、すなわち「人は神になりうる」という教えであった 40 。それまでの日本では、菅原道真のように怨霊を鎮めるために神として祀られる例はあったが、生前の功績によって人が神になるという発想は一般的ではなかった。吉田神道はこの禁忌を打ち破り、天下人が自らを神として祀らせるための理論的根拠を提供した。この「神格化」の論理こそ、『古事記』の神話が戦国時代の権力闘争と結びつく究極の接点となった。

豊臣秀吉と豊国大明神:

下層階級の出身である豊臣秀吉にとって、自らの支配を絶対的なものとするための権威の創出は、他の誰よりも切実な課題であった。彼は、吉田神道が提供する神格化の論理と、『古事記』に描かれる神話的モチーフを巧みに結びつけた。秀吉は、母(大政所)が日輪(太陽)を懐中に見る夢を見て懐妊したという「日輪伝説」を国内外に広く宣伝した 41。これは、日本の最高神であり天皇の祖神とされる「天照大神」が太陽神であるという『古事記』の根源的な神話を明らかに意識した自己演出であり、自らを天皇と同等、あるいはそれ以上の神聖な存在として位置づけようとする壮大な試みであった 36。

秀吉の死後、その遺言に基づき、彼の神格化を執行したのは吉田神道であった。吉田家の当主は秀吉の霊に「豊国大明神(とよくにだいみょうじん)」という神号を授け、壮麗な豊国神社に祀った 36。この「大明神」という神号は、神仏習合的な色彩の強いものであり、神道を根源としつつも仏教や他の思想を統合しようとする吉田神道の特徴をよく表している 36。こうして、『古事記』の神話は、吉田神道という思想的装置を通じて、一人の天下人を「神」へと昇華させるための究極のアプリケーションとして機能したのである。

徳川家康と東照大権現:

秀吉の死後、天下を掌握した徳川家康もまた、死後に神として祀られることを望んだ。しかし、その神格化のプロセスは秀吉のそれとは大きく異なる思想的背景を持っていた。家康の神格化を主導したのは、腹心であった天台宗の高僧・南光坊天海である 46。

天海は、秀吉が名乗った「大明神」の神号を、豊臣家が滅亡した不吉なものとして退けた 48。そして、それに代わる神号として、仏が人々を救うために神の姿(権りの姿)で現れるという本地垂迹説に基づく「大権現(だいごんげん)」を強く主張した。これは、家康を万人の病を癒す薬師如来の化身として位置づけるものであった 49。

この神号を巡る争いは、単なる名称の問題ではなかった。それは、近世日本の支配イデオロギーの根幹を、神道と仏教のいずれに置くかという深刻な思想闘争の現れであった。秀吉と吉田神道が主導した「大明神」が神道を中心とする神格化であったのに対し、家康と天海が選択した「大権現」は、仏教の論理によって神道を包摂するものであった。天海が構築した「山王一実神道」の理論においては、東照大権現(家康)は、天皇の祖神である天照大神すらも従えるべき、国家鎮護の最高神として位置づけられた 52。

結果として「大権現」号が採用され、江戸幕府260年の泰平の世の守護神として日光東照宮に祀られたことは、近世日本が神仏習合体制を維持しつつも、その思想的基盤において仏教勢力が依然として強大な影響力を保持し続けたことを示している。この一連の出来事は、『古事記』の神々を日本の宗教・思想体系の中でどのように位置づけるかという問いが、時の権力者の正統性を左右する極めて重要な政治的争点であったことを物語っている。

第四部:戦国武将の信仰と神話的世界観

天下人による壮大な神格化だけでなく、地方に割拠した個々の戦国武将たちの、より身近で実践的な信仰に目を向けることで、『古事記』に描かれた神々が、戦乱の世を生きる武士たちの世界観の中でどのような役割を果たしていたかを、さらに深く理解することができる。

第八章:武神としてのスサノオと武将の守護神

天下人たちが自らの普遍的な権威を確立するために天照大神の系譜を利用したのとは対照的に、多くの武将たちは、より荒々しく、破壊と創造の二面性を持つ神々に自らの姿を重ね合わせ、加護を求めた。その代表格が、『古事記』に登場する建速須佐之男命(タケハヤスサノオノミコト)である。

スサノオ信仰の広がり:

スサノオは、『古事記』において、高天原で乱暴狼藉の限りを尽くして追放される「荒ぶる神」であると同時に、地上に降りてからは、八岐大蛇という巨大な怪物を退治してクシナダヒメを救う「英雄神」としての側面も持つ 54。この秩序を破壊する力と、新たな秩序を創造する英雄性という矛盾を内包した性格は、まさに実力で旧秩序を打ち破り、新たな領国支配を確立しようとする戦国武将たちの自己像と共鳴した。スサノオは、その英雄的側面から武の神として崇められるようになったのである 54。

このスサノオ信仰を特に篤く奉じたのが、中国地方の覇者・毛利元就である。スサノオは古くから出雲・安芸地方に根付いた神であり 57 、元就は本拠地である安芸・郡山城の麓にあり、スサノオを主祭神とする清神社を鎮守社として篤く信仰した 58 。出陣の際には必ず戦勝を祈願し、凱旋の際には感謝の参拝を欠かさなかったと伝えられる 60 。元就にとってスサノオは、自らの領国の安寧と武運を保証してくれる、具体的で身近な守護神であった。

さらに、スサノオは中世において、インド由来の疫病神である牛頭天王(ごずてんのう)と同一視されるようになり、京都の八坂神社(祇園社)を総本社とする祇園信仰として全国に広まっていた 62 。戦場において、軍勢の中から疫病が発生することは、戦闘の勝敗を左右する死活問題であった。そのため、武将たちは厄除けの神としてのスサノオ(牛頭天王)にも強い信仰を寄せた。

多様な神仏への信仰:

戦国武将の信仰は、スサノオに限られるものではない。越後の上杉謙信は、自らを仏教の武神である毘沙門天の生まれ変わりと信じ、その頭文字である「毘」の字を軍旗に掲げて戦った 66。甲斐の武田信玄は、自らの軍団を不動明王になぞらえるとともに、軍神として名高い諏訪大明神(諏訪大社の祭神)を篤く信仰し、その名を記した旗を本陣に掲げた 69。

これらの事例が示すのは、戦国時代の宗教観が、神道の神と仏教の仏が明確に区別されることなく、共に霊験あらたかな存在として信仰される、豊かな神仏混淆の世界であったということである 29 。この背景には、仏教の諸宗派も神祇信仰も、根源においては「天道」という一つの摂理に従うものであるとする「天道思想」が広く浸透していたことがある 29 。武将たちは、この包括的な世界観の中で、自らの置かれた状況や目的に応じて、極めて実践的に神仏を選び、その加護を祈った。天下統一という壮大な目標を掲げる際には『古事記』の最高神である天照大神の系譜が、領国の繁栄や目前の戦の勝利を願う際にはスサノオや八幡神、毘沙門天といった武神が、というように、信仰は極めてプラグマティックな側面を持っていたのである。

このことは、『古事記』の神話が、一つの固定された意味を持つ絶対的な教義としてではなく、それを受容する人々の状況や目的に応じて、多様な解釈と機能を発揮する、柔軟で豊かな思想的リソースであったことを示している。

結論:権威の源泉としての『古事記』の再発見とその遺産

本報告書で詳述してきたように、奈良時代に天皇家の正統性を国内に示すために編纂され、中世を通じて学問の表舞台から長らく遠ざかっていた『古事記』は、戦国時代という権威が根底から揺らぐ激動期において、その様相を一変させた。それは、テクストそのものが広く読まれたという形ではなく、応仁の乱の中から生まれた吉田神道という新たな思想的触媒を通じて、そこに秘められた神話的価値が「再発見」されたのである。

この再発見は、下剋上によって成り上がった天下人、特に豊臣秀吉が、旧来の権威に代わる絶対的な正統性を自らに付与するための、究極のイデオロギー装置として機能した点に最も象徴的に現れている。秀吉が展開した「日輪の子」伝説と、死後の「豊国大明神」への神格化は、『古事記』の根源的な神話、すなわち太陽神・天照大神とその子孫である天皇という物語を、巧みに自らの権威創出に応用した画期的な事例であった。この時、『古事記』は、吉田神道というOS(オペレーティングシステム)上で実行される、権威創出のための強力なアプリケーションとして機能したと言える。

一方で、徳川家康と天海僧正による「東照大権現」への神格化は、この流れに対する一つの応答であった。それは、神道的な「明神」号ではなく、仏教的な「権現」号を選択することで、徳川の支配体制を仏教の壮大な世界観の中に位置づけようとするものであり、近世日本の支配イデオロギーを巡る神仏間の主導権争いの様相を呈していた。

戦国時代における『古事記』神話のこうした政治的利用は、結果として、神道を仏教の単なる一部ではなく、独自の理論体系を持つ思想として確立しようとする大きな潮流を生み出す一因となった。この流れは、江戸時代に入ると、山崎闇斎の垂加神道が吉田神道を批判的に継承し、儒学の論理を取り入れてさらに発展させる形で受け継がれていく 72 。

そして、この神道思想の高まりは、ついに本居宣長による『古事記』そのものの実証的な文献研究へと結実する。宣長は、それまでの神道家たちが行ってきたような仏教的・儒教的な解釈(漢意)を徹底的に排し、『古事記』の言葉そのものから古代日本の純粋な精神(真心)を読み解こうと試みた 5 。35年の歳月をかけて完成した『古事記伝』は、近代的な『古事記』研究の金字塔となった 1 。

ここに、歴史のダイナミズムが見て取れる。戦国時代、権力者の現実的な要請に応える形で始まった『古事記』神話の政治的・思想的「再利用」が、皮肉にも、近世における『古事記』の厳密な学術研究の隆盛を準備し、その価値を全く新しい地平で確立させたのである。そして、この国学の潮流は、幕末の尊王攘夷運動を経て、近代日本の国家形成における思想的基盤の一部をなしていくこととなる。忘れ去られた古代の物語は、戦国の乱世を鏡としてその姿を映し出し、時代を超えて日本の歴史に深く、そして複雑な影響を与え続けたのである。

引用文献

- 古事記|国史大辞典・世界大百科事典・日本古典文学全集 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2385

- 初級編|なら記紀・万葉 - 奈良県 https://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/deau/qa/syokyu/

- 古事記/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11066/

- 古事記が編纂された本当の目的は日本書紀の史料だった? - みきみかんブログ https://mikimikan.com/kojiki-haikei/

- 『古事記』は何のために作られたのか(現代語訳『古事記』では分からないこと 7) - note https://note.com/chrysanth/n/n98926c12d9c9

- 大人の教養・日本美術の時間】読んだことある?『古事記』と『日本書紀 - 紡ぐプロジェクト https://tsumugu.yomiuri.co.jp/feature/%E3%80%90%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%95%99%E9%A4%8A%E3%83%BB%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%91%E5%87%BA%E9%9B%B2%E3%81%A8%E5%A4%A7%E5%92%8C1/

- 古事記と日本書紀 - 編纂1300年を迎えた【古事記の神話】 https://www.kankou-shimane.com/shinwa/kiso/nihonshoki/index.html

- 作られた目的が違う古事記と日本書紀!正しいのはどっち? | 特集・社員ブログ | 谷口松雄堂 京都の和紙製品メーカーが提供する卸・仕入れサイト https://www.taniguchi.co.jp/feature/2024/12/post-59.html

- www.chou-ken.or.jp http://www.chou-ken.or.jp/main/komichi38.html#:~:text=%EF%BC%93%E5%B7%BB%E3%81%A7%E6%A7%8B%E6%88%90%E3%81%95%E3%82%8C,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- Vol.38:『古事記』を読む(その1) - 一般財団法人 教育調査研究所 http://www.chou-ken.or.jp/main/komichi38.html

- 古事記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BA%8B%E8%A8%98

- 40分でしっかり『古事記』【古事記の全文解説002】|トルバドール - note https://note.com/umixa/n/n2e68b964cec1

- 『古事記』あらすじ - 國學院大學 古典文化学事業 https://kojiki.kokugakuin.ac.jp/about-kojiki/outline/

- 『古事記』と『日本書紀』その違いと奇妙な類似点 - BOOKウォッチ https://books.j-cast.com/book038/2020/06/27012141.html

- 古事記と日本書紀 - 神話入門 https://www.kankou-shimane.com/shinwa/kiso/nyuumon/index.html

- 日本書紀とは?作者・古事記との違い・あらすじなど、わかりやすく概要解説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/207298/

- 【全文無料公開】 日本最古の史書『古事記』と『日本書紀』はなぜ、内容が異なるのか?(月刊『歴史人』4月号) - note https://note.com/rekishijin_note/n/nd5b61a3170be

- 古事記と日本書記の相違 【日本神話】 https://www.tsuyama-ct.ac.jp/ippan/H27_hokoku/ehara1.pdf

- 日本書紀私見聞(道祥自筆本)(応永33) 日本書紀私見聞 ... - 伊勢市 https://www.city.ise.mie.jp/cul_spo_edu/culture/bunkazai_shiseki/bunkazai/syoseki/1009693.html

- ここがすごいよ 『日本書紀』 https://www.ookunitamajinja.or.jp/pdf/nihonshoki.pdf

- ビジネス戦国時代を勝ち抜く経営術 https://manabow.com/sl/result/19/pdf/19_11.pdf

- 戦国武将の職業選択|もし彼らが現代社会で生きるとしたら - note https://note.com/just_tucan4024/n/n983012646a42

- ゼロから学んでおきたい「戦国時代」《中》 – 國學院大學 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/171751

- 戦国時代から学ぶ令和の生き方|まなびや茶屋 - note https://note.com/mana_cha/n/nfdc44e032a05

- 第106代「正親町天皇」|20人の天皇で読み解く日本史 | Discover Japan | ディスカバー・ジャパン https://discoverjapan-web.com/article/50814

- 正親町天皇とは?朝廷を立て直すため戦国武将らと対峙した「再生 ... https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/122408/

- なぜ日本の天皇は125代も続いてきたのか 織田信長もGHQも倒そうとしなかった https://toyokeizai.net/articles/-/255911

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6427

- 神仏習合 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E4%BB%8F%E7%BF%92%E5%90%88

- 吉田神道って何?神仏儒道を融合した中世の最強宗教を解説 - おいせ https://oise-shinto.com/history/200/

- (法蔵館・二〇一二年) - 『中世日本紀論考 註釈の思想史』 https://ajih.jp/backnumber/pdf/45_03_03.pdf

- 吉田神道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E7%A5%9E%E9%81%93

- 吉田兼倶とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%85%BC%E5%80%B6

- 吉田神道 - 新熊野神社 http://imakumanojinja.or.jp/sintou7.pdf

- 「高僧名僧伝・天海」山王一実神道と吉田神道。 川村一彦」 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202401230015/

- 「ルネッサンス人」秀吉と吉田神道 http://www.relnet.co.jp/relnet/brief/r18-63.htm

- 吉田家伝来資料と國學院大學【学問の道】 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/138634

- 昔人の物語(125) 吉田兼倶『捏造・偽造で唯一神道(吉田神道)をつくった』 https://iyakukeizai.com/beholder/article/2414

- 吉田兼倶の野望 唯一神道で宗教界の統一をめざす 【日本史ミニ知識】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=MYNY96N3ooM

- 近世における武士の神格化―天下人の神格化を中心に- https://human.hirosaki-u.ac.jp/faculty/wp-content/uploads/site/researcr01/03.pdf

- こうした秀吉伝説には後世の捏造もあるかと思われますが、豊臣家が日吉社を深く崇拝していたことは事実です。織田信長が比叡山を焼きうちした時には - 古城万華鏡Ⅰ https://www.yamagen-jouzou.com/murocho/aji/kojyou/kojyou10.html

- 豊臣秀吉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89

- 13カ月で誕生?大出世した男はスケールが違う!豊臣秀吉のぶっ飛び出生伝説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/119350/

- 豊臣秀吉は何をした人?「猿と呼ばれた小者が農民から関白になって天下統一した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/hideyoshi-toyotomi

- 南光坊と吉田陰陽師 - 古城万華鏡Ⅳ https://www.yamagen-jouzou.com/murocho/aji/kojyou4/kojyou4_14.html

- 徳川家康神格化への道 : 中世天台思想の展開 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN15466356

- なぜ信長、秀吉、家康の3人は神になろうとしたのか…「天下人」になった男たちが必ず直面する意外な困難 天下統一はやるよりも、続けるほうが難しい (2ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/70878?page=2

- 徳川家康の神号「東照大権現」。神格化され、人神として祀られた家康の姿とは? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1907

- 権現坂 - 読書室 | 熊谷デジタルミュージアム https://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/dokusyo/timei/gongenzaka.htm

- 東照大権現と薬師如来―神君家康公の本地仏― | 日光山 輪王寺 オフィシャルサイト https://www.rinnoji.or.jp/news/hou20221009.html

- 徳川家康は「 」だから!?東照宮で「必勝祈願」をする理由 https://dot.asahi.com/articles/-/95274?page=1

- 東照宮信仰に関する一考察 : 王権論に関連させて - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1546580/p001.pdf

- 山王神道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%8E%8B%E7%A5%9E%E9%81%93

- 「須佐之男命(スサノオ)」暴れん坊だけど頭がよく正義感が強い日本人なら知っておきたいニッポンの神様名鑑 | Discover Japan https://discoverjapan-web.com/article/41580

- 第3回:スサノオとヤマタノオロチ伝説、謎の神「八幡神」 | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b09803/

- 建速須佐之男命 - 國學院大學 古典文化学事業 https://kojiki.kokugakuin.ac.jp/shinmei/takehayasusanoonomikoto/

- スサノヲと祇園社祭神 https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/jl/ronkyuoa/AN0025722X-092_055.pdf

- あきたかた NAVI | 郡山城跡/清神社 - 安芸高田市 https://akitakata-kankou.jp/touristspot/466/

- 郡山城編04「清神社」 - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/ja/hakubutsukan/assets/s141/q145/y152/

- 毛利元就の祈願所~清神社と椙若社~ - 安芸の夜長の暇語り - FC2 http://tororoduki.blog92.fc2.com/blog-entry-197.html

- 清神社(すがじんじゃ) - 広島ニュース 食べタインジャー https://tabetainjya.com/local/post-110/

- ZIPANG TOKIO 2020「暴風神スサノオが出雲、太陽神アマテルが対馬、月神ツクヨミが壱岐の出身だとすると【寄稿文その3】 西 護」 https://tokyo2020-summer.themedia.jp/posts/3334046/

- 3 天王信仰(津島・祇園) - 亀山市史民俗 民間信仰 https://kameyamarekihaku.jp/sisi/MinzokuHP/jirei/bunrui9/data9-1/index9_1_3.htm

- 牛頭天王誕生の謎を解く鍵 https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/12667/files/02%20%E7%89%9B%E9%A0%AD%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E8%AA%95%E7%94%9F%E3%81%AE%E8%AC%8E%E3%82%92%E8%A7%A3%E3%81%8F%E9%8D%B5%20%EF%BC%8D%E5%A1%A9%E6%B4%A5%E6%B8%AF%E9%81%BA%E8%B7%A1%E8%B5%B7%E8%AB%8B%E6%96%87%E6%9C%AD%E3%81%AB%E8%A8%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%8C%E4%BA%94%E9%A0%AD%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E3%80%8D%EF%BC%8D.pdf

- 八坂神社について https://www.yasaka-jinja.or.jp/about/

- 上杉謙信と毘沙門天 - やすらか庵 https://yasurakaan.com/bishyamonten/uesugikenshin/

- 泥足毘沙門天 上杉謙信公が祀った毘沙門天像 - 古城巡り 写真館改 https://yamashiro2015.blog.fc2.com/blog-entry-1763.html

- 大阪 高槻 神峯山寺の武士・豪商の関係 | 日本最初毘沙門天 大阪府高槻市 神峯山寺 https://kabusan.or.jp/rekishi-shinkou/bushi-gouzoku

- 戦国武将の信仰/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96768/

- 企画展 武田信玄の信仰 https://shingen.iooo.jp/special/2009_02.html

- 『宗教で読む戦国時代』|感想・レビュー・試し読み - 読書メーター https://bookmeter.com/books/486175

- 垂加神道 - SHINDEN - 神殿大観 http://shinden.boo.jp/wiki/%E5%9E%82%E5%8A%A0%E7%A5%9E%E9%81%93

- 第3回「渋川春海の垂加神道・吉川神道への批判 と国学者への影響」 - 國學院大學学術情報リポジトリ https://k-rain.repo.nii.ac.jp/record/2000543/files/nihonbunkanenpo_012_008.pdf

- 吉川神道 の基礎的研究 https://tohoku.repo.nii.ac.jp/record/75584/files/L2S420007.pdf

- 古事記伝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BA%8B%E8%A8%98%E4%BC%9D