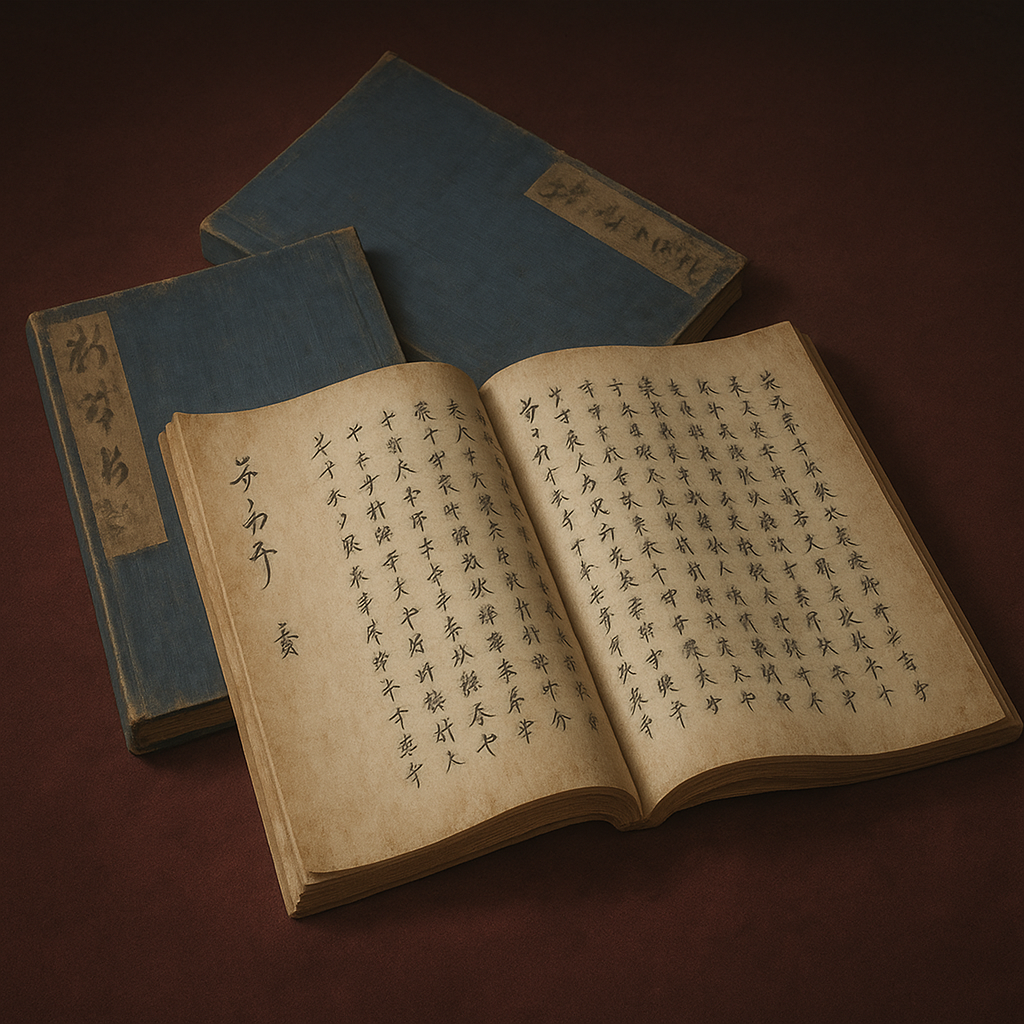

外療新明集

『外療新明集』は鷹取秀次による戦国金瘡医術書。南蛮外科の影響を受け、刀傷治療法を集大成。秘伝から公開知識への転換を示し、当時の医療実態と西洋外科受容の黎明期を伝える。

『外療新明集』の総合的研究 ―戦国乱世における金瘡医術の実像と南蛮外科の影響―

序章:戦場の医術、その光と影

本報告書は、鷹取秀次による医書『外療新明集』を、単なる一冊の医学書としてではなく、戦国という時代の暴力的現実、技術革新、そして文化交流を映し出す一級の歴史資料として総合的に分析するものである。絶え間ない合戦が日常であったこの時代、武士たちの生と死に直結した「金瘡医術」、すなわち刀傷や矢傷の治療技術は、極めて重要な実践知であった。『外療新明集』は、その最前線で培われた知見を集大成したものであり、本書を深く読み解くことは、戦場の凄惨な実態と、それを克服しようとした人々の知恵に迫ることに他ならない。

戦国時代の医療は、現代の視点から見れば、呪術的な祈祷と経験的な治療法が未分化のまま混在する世界であったとしばしば語られる。しかし、そのような概括的な理解に留まらず、個々の医書や流派を精査することで、より複雑で精緻な実像が浮かび上がる。本報告書が中心的な問いとして設定するのは、以下の二点である。第一に、『外療新明集』は、当時の医療水準の中でいかにして独自の合理性と体系性を獲得し、後世にまで伝えられる価値を持つに至ったのか。第二に、本書に垣間見えるとされる「南蛮外科」の影響とは具体的に何を指し、いかなる経路を経て受容され、日本の在来医術と融合したのであろうか。これらの問いを解き明かすことを通じて、戦国という乱世が生んだ外科医術の光と影を、余すところなく描き出すことを目的とする。

第一部:『外療新明集』の書誌学的分析と鷹取流の確立

第一章:書物の誕生 ― 秘伝から公開へ

『外療新明集』という書物の来歴をたどることは、戦国から江戸へと至る時代の大きな変化、すなわち医学知識の社会的役割とその伝達様式の変容を理解する上で不可欠である。

書誌情報の精査

国書総目録などの書誌情報によれば、『外療新明集』は複雑な背景を持つ書物であることがわかる 1 。

- 書名 : 正式な標目書名は『外療新明集』(がいりょうしんめいしゅう)であるが、序文の首題には『外科新明集』(げかしんめいしゅう)、各丁の柱(ページの端に記される略書名)には『新明』(しんめい)と記されている。さらに、『外療経験方』(がいりょうけいけんほう)という別名も存在する 1 。この名称の多様性は、本書が刀傷に限定されない広範な「外科」を扱い、何よりも理論より「経験」に基づいた実践的な治療法を主眼としていることを明確に示唆している。

- 著者 : 著者は鷹取秀次(たかとり ひでつぐ)である。通称を甚右衛門尉(じんえもんのじょう)とも称した 2 。彼は播磨国(現在の兵庫県南西部)の出身で、天正から慶長年間(1573年~1615年)にかけて活躍した外科医であったと記録されている 3 。この活動時期は、織田信長による天下布武から豊臣秀吉の天下統一、そして関ヶ原の戦いを経て大坂の陣に至る、日本史上最も戦乱が激しかった時代と完全に重なる。彼の医術が、まさに時代の要請そのものであったことは想像に難くない。

- 構成と刊行 : 書物は上・中・下の三巻から構成され、豊富な挿図を含んでいる。これは、文章だけでは伝わりにくい具体的な処置の方法を視覚的に伝えようとする、実践書としての性格を物語っている。そして、この書物が初めて木版印刷によって刊行されたのは、成立から遠く下った寛文八年(1668年)、京の書肆・中村五兵衛の手によるものであった 1 。

成立と刊行の間に横たわる87年間

本書の成立年は天正九年(1581年)と記録されている 1 。これは織田信長が本能寺で倒れる前年であり、日本全土が統一へと向かう激しい陣痛の中にあった時期である。戦場で日々発生する刀傷や矢傷の治療法を集大成したこの実践的な医術書が、なぜ成立から87年もの歳月を経た後、徳川の治世が安定した泰平の世になってから初めて商業出版されたのか。この時間的な隔たりは、医学知識のあり方が根本的に変容したことを象徴している。

戦国時代において、金瘡術のような高度な専門技術は、特定の流派が独占する「秘伝」であった。知識は師から弟子へ、あるいは一族内でのみ口伝や秘書によって継承されるものであり、他流に漏れることは固く戒められた。この秘匿性こそが、流派の権威と存続を支える源泉だったのである。鷹取秀次が『外療新明集』を著した当初の目的も、自らが創始した鷹取流の技術を、一門の後継者のために記録し、体系化することにあったと考えるのが自然である。

しかし、1668年という刊行年が示す社会状況は全く異なる。徳川幕府による支配体制が確立し、大規模な内乱は終息した。武士が戦場で傷を負う機会は激減し、金瘡医術の需要は質的に変化した。一方で、城下町の発展に伴って都市人口が増加し、多様な医療ニーズに応える町医者の数が増えていった。このような状況下で、『外療新明集』の刊行は、かつて戦場で死活的な価値を持った「秘伝」が、平和な時代において、より広範な医師層を対象とした教育的な「商品」へとその性格を転換させたことを意味する。それは、鷹取流一門が独占していた知識が、金銭を支払えば誰でもアクセス可能な公開された知識体系へと移行した瞬間であった。この一点をもってしても、『外療新明集』の出版は、日本の出版文化と医学教育の発展史における、重要な一里塚と位置づけることができるのである。

第二章:鷹取流外科の系譜

鷹取秀次は、単に経験豊かな臨床医であっただけでなく、自らの知識を体系化し、後世に名を残す一流派を確立した人物であった。彼の出身地である播磨国という地理的条件が、その革新的な医術の形成に深く関わっている可能性が高い。

鷹取流の創始と先進性

鷹取秀次は、『外療新明集』および、それから約20年後に成立した『外療細塹』(がいりょうさいざん、1606年~1610年頃成立) 3 を通じて、その医術を「鷹取流」と呼ばれる一つの流派として確立した 2 。鷹取流は、数ある金瘡医の流派の中でも、特にその先進性によって際立っている。後世の研究者からは、鷹取流の外科書が「多くのヨーロッパ的な影響を認めうる最初の外科書」の一つであると高く評価されているのである 5 。この南蛮外科からの影響こそが、他の伝統的な金瘡医流派と鷹取流とを画する最大の特徴であった。

播磨国という地理的要因と南蛮医学

鷹取秀次が、どのようにしてヨーロッパの医学知識に触れることができたのか。その鍵を握るのが、彼の活動拠点であった播磨国である。戦国時代の播磨は、京都と西国を結ぶ交通の要衝であり、織田、毛利、宇喜多といった諸勢力が激しく争奪を繰り広げた地であった。そして、この地を治めていたのが、黒田孝高(官兵衛、後の如水)であった 6 。

この事実の連鎖を追うことで、南蛮医学受容の蓋然的な経路が浮かび上がってくる。

- 事実の結合 : 鷹取流が南蛮外科の影響を受けていることは、複数の研究で指摘されている 5 。鷹取秀次は播磨の医師である 3 。彼が活動した時期の播磨は、黒田孝高の支配下にあった。そして、黒田孝高は高山右近の勧めで洗礼を受けた、熱心なキリシタン大名(洗礼名ドン・シメオン)であった 6 。

- 文脈の付与 : 16世紀半ば以降、日本に来航したイエズス会の宣教師たちは、キリスト教の布教活動の有効な手段として、西洋の進んだ医療を積極的に用いた 7 。彼らは大友宗麟や黒田孝高のようなキリシタン大名の庇護を受けて領内に拠点を設け、病院を建設するなどして医療活動を行った 7 。黒田家はそもそも医術を重んじる家風を持ち、藩祖・黒田孝高の父である職隆は、子の長政に「医は仁術なり。飢はしむべからず、富ますべからず」という家訓を伝えている 9 。事実、江戸時代に入ってからも、福岡藩黒田家は南蛮流の外科医を藩医の筆頭として召し抱え、その医術を高く評価していた 10 。

- 仮説の構築 : これらの事実を繋ぎ合わせると、極めて合理的な仮説が導き出される。すなわち、鷹取秀次は、活動拠点であった播磨国において、領主である黒田氏の庇護下にあったイエズス会宣教師や、彼らから直接的・間接的に西洋医術を学んだ日本人医師と接触する機会を持ち、そこで得た知識を自らの金瘡術に取り入れた可能性が非常に高い。

したがって、『外療新明集』は、単にポルトガル人から教わった技術をそのまま記したものではない。一人の日本の外科医が、戦乱の現場で培った在来の技術を基礎としながら、主体的に外来の新しい知識を選択・吸収し、自らの医療体系を革新しようとした努力の結晶なのである。それは、日本人が西洋医学と本格的に向き合い、それを自らのものとして消化し始めた、まさにその黎明期を記録した貴重な事例と言えるだろう。

第二部:血煙の時代の外科医術 ―『外療新明集』にみる治療の実際―

『外療新明集』は、観念的な議論に終始するのではなく、戦場で負った傷をいかにして治すかという、極めて具体的な方法論を提示する。その記述からは、当時の外科治療が、儀礼的な側面と合理的な処置とが不可分に結びついたものであったことが見て取れる。

第一章:金創座敷の儀礼と科学

戦傷者の治療は、「金創座敷」と呼ばれる特別に設えられた部屋で行われた。その最大の特徴は、部屋の周囲に注連縄(しめなわ)が巡らされたことである 11 。現代的な視点から見れば非科学的な迷信と断じられがちなこの行為も、当時の医療環境と世界観の中に置いてみれば、複数の機能を持つ合理的な実践であったと解釈できる。

注連縄が持つ機能は、多義的であった。

- 宗教的・心理的機能 : 注連縄は、神道において神聖な領域と俗なる領域を区切る結界を意味する。これを治療空間に用いることで、邪気や死霊の侵入を防ぎ、神仏の加護を得ようとする宗教的な意味合いがあった。戦国武将たちが戦の勝敗や病気の平癒を神仏に祈願したように 12 、生命の危機に瀕した患者と、その生死を預かる医師の双方にとって、この儀礼は「神聖な空間で治療を受けている」という精神的な安定感をもたらし、治療効果への期待を高める重要な心理的装置として機能した。

- 衛生的機能 : もちろん、注連縄に近代的な意味での無菌効果はない。しかし、「神聖な結界」を物理的に示すことで、部外者の無用な立ち入りを厳しく制限する効果があった。当時の人々にとって、死や穢れは感染症と分かちがたく結びついていた。神聖な空間を保つという行為は、結果として治療空間の清浄度を高め、外部からの感染源の持ち込みを減らすことに繋がった。これは、感染症による術後死亡率が極めて高かったであろう当時において、経験則から生み出された一種の隔離・衛生概念と評価することができる。

- 社会的機能 : 注連縄は、その中で行われている行為が、日常的なものではなく、生命を左右する極めて重大な医療行為であることを周囲の人々に明確に示す、強力な社会的記号であった。これにより、治療への集中を妨げる騒音や人の出入りを抑制し、医師が最大限の能力を発揮できる環境を確保する役割も担っていたのである。

このように、金創座敷の注連縄は、単なる気休めではなく、心理的、衛生的、社会的な機能を併せ持つ、当時の医療環境における極めて合理的なシステムであったと言える。

第二章:創傷への挑戦 ― 日本的創意工夫

金創座敷の中で行われた外科手技は、体内に残った矢を抜き(矢の出)、折れた骨や外れた関節を元の位置に戻し(骨折脱臼の整復)、開いた傷を合わせる(創傷合)といった、戦傷外科の基本からなっていた 11 。特に注目すべきは、創傷を閉鎖する方法である。

16世紀のヨーロッパの外科医が、傷口を針と糸で縫い合わせていたのに対し、当時の日本では全く異なる方法が主流であった。それは、「傷口に膠(にかわ)を塗った紙片を貼りつける」というものであった 14 。この違いは、単に日本が縫合技術を知らなかったという知識の欠如に起因するものではない。むしろ、日本の優れた物質文化を背景とした、積極的な技術選択の結果と捉えるべきである。

その背景には、以下の要因が考えられる。

- 材料の特性 : 日本には、古くから世界最高水準の製紙技術が存在した。特に、強靭で吸湿性に優れ、比較的清浄な状態で製造できる和紙は、創傷を覆う被覆材として理想的な特性を備えていた。これに接着剤として膠を用いることで、傷口を確実に寄せ合わせることが可能であった。一方で、当時のヨーロッパで用いられていた縫合糸は、材質や消毒の面で問題を抱えており、かえって感染源となって化膿を引き起こすリスクも低くなかった。

- 低侵襲性 : 針で組織を貫通させる縫合に比べ、紙を貼り付ける方法は、患者の体に対する侵襲が格段に少ない。治療に伴う苦痛が軽減されるだけでなく、治癒後に抜糸を行う必要もない。

- 文化的背景 : ヨーロッパの外科医が用いた焼灼(熱した金属で組織を焼く)のような処置は、日本の感覚からは「苛酷な外科処置よりも死を選ぶ」と評されるほど、受け入れがたいものであった 14 。このような身体観の違いも、より侵襲の少ない治療法が好まれた一因であろう。

したがって、膠と紙による創傷閉鎖術は、ヨーロッパの技術パラダイムとは異なる発展経路を辿った、日本独自の合理的かつ洗練された創傷治療法であった。『外療新明集』は、こうした在来技術の集大成としての側面を強く持っていたのである。

第三章:戦陣の薬籠 ― 生命をつなぐ薬物療法

鷹取流をはじめとする金創医術の真骨頂は、局所的な傷の処置に留まらない。薬物を用いた全身状態の管理にこそ、その神髄があった。

全身管理の思想とショック概念の萌芽

『外療新明集』の記述によれば、戦傷者の治療において、まず最初に行われるべきは「気付血縛(きつけちばく)」「內藏(ないぞう)」といった興奮性の薬物を投与し、負傷者の生命力、すなわち体力を保持させることであった 11 。これは、近代医学における「外傷性ショック」の概念に先んずる、経験則に基づいた極めて合理的な救命措置であると評価できる。

当時の医師たちは、大量の出血や激しい痛みによって負傷者が意識を失い、急激に衰弱して死に至る(血乱)という病態を、数多の経験から熟知していた 15 。この危機的状況を乗り切るために、彼らは薬物を用いた。特に、麝香(じゃこう)、人参(にんじん)、牛黄(ごおう)、沈香(じんこう)といった、強力な興奮作用や強心作用を持つ生薬から作られた「気付け薬」は、中枢神経を刺激し、心機能を高め、血圧を維持する効果があったと考えられる 16 。これは、まず生命の危機を脱し、その後に外科的な処置を行うという、現代の救急医療にも通じる包括的な治療思想が、既に戦国時代の金瘡医の間に確立していたことを示している。

金瘡薬の流派と秘伝

全身管理と並行して、あるいは処置の後に用いられたのが、各流派が秘伝とした内服薬、すなわち「金瘡薬」である。これらの薬は、止血、鎮痛、化膿防止、組織再生促進など、複数の薬効を併せ持つ総合的な処方であった。戦国時代には、それぞれが独自の秘伝薬を看板とする、多様な金瘡医の流派が存在した 2 。

鷹取流もまた、独自の処方体系を持っていたと推測されるが、その詳細な内容は『外療新明集』の本文を精査する必要がある。彼らが活動した当時の医療界における競争環境を理解するため、主要な流派を比較すると以下のようになる。

表1:戦国期における主要金瘡医流派の比較

|

流派名 |

主要人物/拠点 |

代表的な内服薬 |

技術・思想的特徴 |

主要文献 |

|

鷹取流 |

鷹取秀次 (播磨) |

(本書に記載の処方) |

金瘡術の集大成。南蛮外科の影響が見られる。儀礼と実践の融合。 |

『外療新明集』 1 , 『外療細塹』 3 |

|

善鬼流 |

(不詳) |

白朝散 2 |

白朝散を総合的な処方として用いる。四物湯などが処方の基礎となっている 2 。 |

『金瘡秘書』など 15 |

|

伴越前流 |

(不詳) |

太白散 2 |

太白散の使用を特徴とする。 |

15 |

|

尼子流 |

(出雲・尼子氏伝来か) |

白朝散、太白散、安全愈傷散 2 |

複数の代表薬を持ち、折衷的な性格を持つ可能性がある。 |

15 |

この表が示すように、当時の金瘡医の世界では、各流派が「秘伝の薬」を自らの権威の源泉としていた。その中で鷹取流は、独自の薬物療法に加え、「南蛮外科」という新しい技術と思想を付加価値とすることで、他流派との差別化を図り、その独自性と先進性を打ち立てようとしたのである。

第三部:時代の交差点 ―戦国医療史における『外療新明集』の位置づけ―

『外療新明集』の歴史的価値を正しく評価するためには、同時代の他の医療、特に当時の医学界の主流であった内科医術との比較、そして南蛮外科との関係性をより深く考察する必要がある。

第一章:内科の巨星・曲直瀬道三との対比

鷹取秀次が戦場で外科医術の腕を振るっていたのとほぼ同時代、日本の医学界の頂点に君臨していたのが、内科医の曲直瀬道三(まなせ どうさん、1507年~1594年)であった 5 。彼の存在と鷹取秀次を対比させることで、戦国時代における医療の専門分化と、それに伴う社会的・学問的地位の明確な差異が浮き彫りになる。

曲直瀬道三は、足利将軍や織田信長、豊臣秀吉といった最高権力者の侍医を務め、当代随一の名医として絶大な権威を誇った 18 。彼は、当時最新の中国医学であった李朱医学を日本に導入した田代三喜に師事し、それを日本の実情に合わせて発展させた 20 。特に、患者を多角的に診察し、その結果に基づいて治療方針を決定するという診断体系「察証弁治(さっしょうべんち)」を確立した功績は大きい 19 。さらに、京都に医学校「啓迪院(けいてきいん)」を設立して数多くの門人を育成し、「日本医学中興の祖」と称されている 18 。

この二人の医師を比較すると、当時の医療界の二重構造が見えてくる。

- 活動領域と対象 : 道三が活動の中心としたのは京の都であり、彼が診たのは主に権力者たちの慢性疾患や内科的な疾患であった。対照的に、秀次の主戦場は播磨の合戦場であり、彼が救ったのは武士たちの急性外傷であった。

- 知識の源泉と体系 : 道三の医学は、中国の古典医学理論に深く根差した、極めて学問的な体系であった 18 。彼の著作は、理論的で体系的な内科学の教科書としての性格を持つ。一方、秀次の医学は、在来の金瘡術という経験的技術を土台としながら、そこに異文化(南蛮)からもたらされた新しい知識を融合させた、徹頭徹尾、実践的な技術体系であった。

- 社会的地位 : 道三は「医聖」とまで称され、学識者として高い社会的地位を築いた。彼の存在は、漢籍の素養を持つ知識人としての医師像、すなわち「儒医」の典型である。対して、秀次のような金瘡医は、生命を救う重要な役割を担いながらも、その評価はあくまで「職人的な技術者」の域に留まることが多かった。

この対比は、戦国時代において、学問を背景とする「内科医」と、実践技術を本分とする「外科医」との間に、明確な専門分化と社会的階層化が存在したことを示している。『外療新明集』は、まさに後者の立場から、現場のリアリティを伝えるために書かれた、極めて貴重な記録なのである。

第二章:南蛮外科との邂逅 ― 融合と変容の実態

本報告書で繰り返し指摘してきたように、鷹取流と『外療新明集』の最大の特徴は、南蛮外科からの影響である。では、その「ヨーロッパ的な影響」とは、具体的にどのようなものであったのか。

その影響は、特定の薬剤や珍しい器具の導入といった表層的なレベルに留まらなかった可能性が高い。むしろ、合理的な創傷管理の考え方、人体の構造に関する解剖学的な知識の断片、あるいは客観的な予後判定の試みなど、より根本的な医学思想のレベルにまで及んでいたと推測される。しかし、その知識伝播には大きな限界があったことも事実である。16世紀の日本には、南蛮外科の体系的な教科書が翻訳・紹介されたわけではない。知識は、主にイエズス会宣教師らの個人的な医療活動を通じて、断片的かつ実践的に伝えられた。

17世紀初頭に書かれた山本玄仙の『萬外集要』は、その状況をよく示している。この書物も南蛮外科について触れているが、その内容は断片的であり、著者自身が「南蛮人の外科術についてこの程度しか紹介できていない」と述べている。これは、キリシタン弾圧の強化によって日欧間の自由な文化交流が妨げられ、西洋医術の正確で体系的な理解が極めて困難になっていた当時の状況を物語っている 24 。

この事実を鑑みると、『外療新明集』が成立した天正九年(1581年)という時代が、いかに稀有なものであったかがわかる。それは、1549年のフランシスコ・ザビエル来日以降、キリスト教の禁教令が厳格化されるまでの、日本とヨーロッパの文化交流が比較的自由に行われた、束の間の「窓が開かれた時代」であった。鷹取秀次は、この好機を捉え、一人の日本人医師として外来の知識を主体的に消化・吸収し、自らの医療体系を革新しようと試みたのである。

『外療新明集』は、その創造的な試みの結晶であった。それは、後の出島オランダ商館を通じた「紅毛流外科」の導入や、さらに下って杉田玄白らによる本格的な「蘭学」へと繋がっていく、日本における西洋外科受容史の、まさに「黎明期」を照らし出す、かけがえのない歴史的ドキュメントなのである。

結論:『外療新明集』が語るもの

本報告書で行ってきた多角的な分析を通じて、鷹取秀次の『外療新明集』が、単なる戦国時代の外科マニュアルという枠を遥かに超えた、豊かな歴史的意味を持つ書物であることが明らかになった。

第一に、本書は、絶え間ない暴力が日常であった戦国の世において、人々の生命を救うために培われた実践的知恵の集大成である。金創座敷の儀礼に見られるように、神仏への祈りと合理的な処置が共存する当時の世界観を色濃く反映している。

第二に、本書は、日本と西洋という二つの異なる文明が本格的に出会った瞬間に生まれた、創造的融合の産物である。鷹取秀次は、在来の金瘡術を基礎としながら、南蛮からもたらされた新しい医学知識を恐れることなく取り入れ、自らの技術を革新した。その先進性は、同時代の他の医術流派と一線を画すものであった。

第三に、本書の成立と刊行の間に存在する87年間の歳月は、日本の社会と文化の劇的な変容を物語っている。戦場で価値を持った「秘伝」の技術が、平和な江戸時代において、誰もが学べる「公開された知識」へと姿を変えていく過程は、医学の社会史における重要な転換点を示している。

鷹取秀次は、一介の戦場外科医に留まらず、時代の変化を敏感に察知し、異文化の知識を主体的に受容した革新者であった。彼が体系化した鷹取流外科は、戦乱の時代を生き抜くための実践的な技術として数多の武士たちを救い、その精髄が込められた『外療新明集』は、後世に伝えられることで、江戸時代以降の日本の外科医学の発展に、確かな礎の一つを築いた。この書物を紐解くことは、戦国武士が負った傷の痛みと、それを癒そうと奮闘した一人の医師の情熱、そして時代の大きなうねりに触れることに他ならないのである。

引用文献

- 外療新明集 - 国書データベース https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100347082

- 金創医 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%89%B5%E5%8C%BB

- 小児鍼の起源について https://shonihari.jp/rink/pdf/nagao.pdf

- 歯の歴史博物館 | 長崎県歯科医師会「8020ながさき」 https://www.nda.or.jp/study/history

- 第12巻第1号 - 日本医史学会 http://jshm.or.jp/journal/12-1/12-1.pdf

- 黒田孝高(クロダヨシタカ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%AD%9D%E9%AB%98-57985

- 南蛮貿易とキリスト教 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E5%8D%97%E8%9B%AE%E8%B2%BF%E6%98%93%E3%81%A8%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99/

- 西洋医学の伝来(南蛮医学と紅毛医学,解体新書,シーボルトの功績 - 医学の歴史 https://med-history.online/history-japan3.html

- 仁術と奉仕について - 医療法人 今井医院 http://imai-naika.jp/index.php?%E4%BB%81%E8%A1%93%E3%81%A8%E5%A5%89%E4%BB%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

- 平成19(2007)年度収集 収蔵品目録25 - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/collection/25/

- 日本の近代整形外科が生れるまで - ~1. 先史社会から中世まで https://www.joa.or.jp/joa/files/beginning.pdf

- 日本中世の出産の光景と病の看護 https://tachibana.repo.nii.ac.jp/record/335/files/joseirekishi_016_19-37.pdf

- 戦国武将の健康意識は超絶ハイレベル!島津義弘・伊達政宗など医学に長けた人もいた https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/101196/

- 2 外科処置 - 東西の古医書に見られる病と治療 - 附属図書館の貴重書コレクションより https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/hp_db_f/igaku/exhibitions/2007/exhib2.htm

- 日本における金瘡治療の展開 http://jshm.or.jp/journal/56-3/56-3_458-459.pdf

- 伝統的な薬 - 奈良県 http://www.pref.nara.jp/secure/130907/03%20%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%96%AC.pdf

- 気付け薬 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E4%BB%98%E3%81%91%E8%96%AC

- 漢方の歴史 - 漢方について - 株式会社ツムラ https://www.tsumura.co.jp/kampo/history/

- 【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」講座vol.10 日本初の医学校「啓迪院」を設立した曲直瀬道三 https://www.shinq-school.com/article/column10/

- 日本医事史 抄 | 医療法人 寺内クリニック https://terauchiclinic.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E4%BA%8B%E5%8F%B2%E3%80%80%E6%8A%84

- 曲直瀬道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B2%E7%9B%B4%E7%80%AC%E9%81%93%E4%B8%89

- 【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」講座vol.11 伝説の名医「曲直瀬道三」が強調した鍼灸の併用 https://www.shinq-school.com/article/column11/

- 曲直瀬道三 まなせ どうさん - あきば伝統医学クリニック http://www.akibah.or.jp/smarts/index/45/

- 17世紀の日欧交流における医学と医療 | 九州大学附属図書館 https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/exhibition/michelcollection