島井宗室訓戒

戦国末期、博多の豪商・島井宗室は養嗣子信吉へ訓戒を遺す。武士の道と異なる商人の生存哲学を説き、合理主義とリスク管理を重視。家業永続のため、信用と堅実な経営を説いた。

戦国商人のリアリズムの結晶―「島井宗室訓戒」の総合的分析

序論:戦国商人のリアリズムの結晶―「島井宗室訓戒」の歴史的価値

本報告書は、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて博多を拠点に活躍した豪商・島井宗室(しまい そうしつ、1539-1615)が、養嗣子・神屋信吉(かみや のぶよし)に遺したとされる「島井宗室訓戒」について、多角的な視点からその歴史的価値を徹底的に分析することを目的とする。この訓戒は、単なる一個人の遺言や家訓として留まるものではない。それは、戦国の動乱から徳川幕藩体制へと移行する時代の大きな転換点を生き抜いた商人が、その生涯にわたる経験知と洞察を凝縮させた、極めて実践的な経営哲学書であり、次代への事業継承計画書であり、そして何よりもリアリズムに徹した生存戦略の書として、一級の歴史的ドキュメントとしての価値を有している。

本訓戒の条数については、ご依頼者が認識されている「15カ条」という情報に対し、複数の学術的記述や史料では「17カ条」として言及されている 1 。この条数の差異は、訓戒が後世に伝播する過程で何らかの変容や抄録が行われた可能性を示唆しており、それ自体が興味深い研究テーマとなりうる。しかし、本報告書では、より多くの専門的記述によって支持され、その内容の断片が伝えられている「17カ条」を基本的な枠組みとして採用し、議論を進めることとしたい。

報告書の構成として、まず第一部では、訓戒の背景を深く理解するために、作者である島井宗室の生涯と、彼が活動した国際貿易都市・博多という時代と空間を解剖する。続く第二部では、訓戒そのものに焦点を当て、その受取人である神屋信吉との関係、十七ヵ条の具体的な内容、そしてその根底に流れる思想を分析する。そして第三部では、比較史の視点を取り入れ、同時代の武士の倫理規範である「武士道」や、他の地域の商人たちの家訓と比較することで、宗室の訓戒が持つ独自性と歴史的意義を浮き彫りにする。これらの分析を通じて、戦国という時代の終焉に、一人の商人が未来へ何を託そうとしたのか、その魂の軌跡を明らかにすることを目指す。

第一部:島井宗室―その生涯と時代

第一章:島井宗室の生涯と時代背景

「島井宗室訓戒」を理解するためには、その作者である島井宗室という人物が、いかなる時代を生き、いかなる経験を積んだのかを把握することが不可欠である。彼の生涯は、戦国九州の動乱、織豊政権による天下統一、そして徳川幕府の成立という、日本の歴史が大きく転換する時期と完全に重なっている。

1-1. 島井家の出自と勃興

島井家は、宗室の代に突如として現れたわけではない。その基盤は、博多の地で代々築かれてきたものであった。嶋井家は古くから博多で酒屋や金融業(質屋)を営み、着実に資本を蓄積していた 1 。これは、単に商品を売買するだけでなく、醸造という生産業と、資金を融通する金融業を組み合わせることで、安定した収益基盤を確保していたことを意味する。1523年の寧波の乱以降、大内氏が日明貿易の主導権を握ると、島井家もこの潮流に乗り、明や李氏朝鮮との日朝貿易にも進出し、その富をさらに増大させていった 1 。宗室は、こうした先代たちが築いた経済的基盤と、国際貿易港・博多という地の利を最大限に活用し、戦国商人として飛躍を遂げることになる。

1-2. 九州の動乱と中央政権への接近

宗室が本格的に歴史の表舞台に登場するのは、天正年間(1573-1592)に入ってからである。当時、北九州に広大な勢力圏を築いていた戦国大名・大友宗麟との関係構築は、彼の商人としての地位を確立する上で決定的な意味を持った 2 。宗室は大友氏や対馬の宗氏らに対し、軍資金の貸付を行う見返りとして、貿易における様々な特権を獲得した 4 。これは、単なる経済取引に留まらず、大名の軍事行動を財政面から支えることで、政治的な保護と商業上の利益を確保するという、戦国商人ならではの戦略であった。

宗室の名声は、やがて中央の天下人・織田信長の耳にも達する。当時、信長は茶の湯を政治支配の道具として用いる「御茶湯御政道」を進めており、名物茶器の収集に熱心であった 6 。宗室が所有していた天下三肩衝(てんかさんかたつき)の一つ「楢柴肩衝(ならしばかたつき)」は、信長が渇望した名器であり、これを機に宗室は信長への謁見を許される 3 。天正10年(1582年)6月1日、信長は宗室のために京都・本能寺で自慢の茶器を披露する茶会を催すことを計画し、その招待状が残されている 7 。この事実は、宗室がもはや一介の地方商人ではなく、天下人が丁重に遇するほどの文化的権威と経済力を持つ存在であったことを明確に示している。

しかし、この茶会の前夜、歴史を揺るがす本能寺の変が勃発する。宗室は同道していた神屋宗湛とともに、燃え盛る本能寺からの脱出を余儀なくされる 3 。この混乱の最中、宗室が弘法大師空海直筆の「千字文」を、宗湛が牧谿(もっけい)筆の「遠浦帰帆図」を携えて逃れたという逸話は、絶体絶命の状況下にあっても文化財の価値を見抜き、それを確保しようとする商人の執念と胆力、そして冷静な判断力を物語っている 3 。

1-3. 豊臣政権下での栄華と苦境

信長の死後、天下統一の事業を引き継いだ豊臣秀吉との関係構築においても、茶の湯は決定的な役割を果たした。宗室は、秀吉の茶頭(さどう)であった千利休を介して秀吉に接近し、その知遇を得る 2 。秀吉が島津氏を討つために九州平定に乗り出すと、宗室は神屋宗湛らとともにその軍資金を援助し、兵站を支えることで全面的な協力姿勢を示した 4 。

九州平定後、秀吉は戦乱で荒廃した博多の復興事業に着手する。この「太閤町割り」と呼ばれる都市計画において、宗室と宗湛は石田三成や黒田官兵衛らとともに実務の中心を担い、博多の町を碁盤の目状の近世的な商業都市として蘇らせた 10 。この功績により、宗室は秀吉から広大な屋敷地を与えられ、町役を免除されるなど、博多における絶対的な地位を確立した 2 。

しかし、秀吉との蜜月関係は、秀吉が朝鮮出兵(文禄・慶長の役)を計画したことで転機を迎える。宗室にとって、朝鮮は最も重要な貿易相手国であり、戦争は彼の商業活動の根幹を揺るがすものであった。彼は商人としての利害と、国際情勢への深い理解から、この無謀な出兵に強硬に反対した 1 。対馬藩主・宗義智や小西行長らと連携し、朝鮮国王との間で戦争回避の交渉を行うなど、和平工作に奔走したが、その努力は実らなかった 1 。派兵後も撤兵を主張し続けたため、ついに秀吉の怒りを買い、一時蟄居を命じられるという苦境に立たされた 1 。この出来事は、いかに権力者と親密な関係を築こうとも、その意向に背けば全てを失いかねないという、戦国商人を取り巻く厳しい現実を物語っている。後に許されてからは、石田三成らと協力して兵站役を務める一方で、明との和平工作にも関与したとされる 1 。

1-4. 黒田氏治世下での晩年

秀吉の死後、関ヶ原の戦いを経て徳川の世が到来する。筑前国には黒田長政が新たな領主として入国し、宗室は再び時代の大きな転換に対応を迫られた。徳川家康からは、秀吉との関係が深かったことを警戒されたか、神屋宗湛とともに冷遇されたと伝えられている 1 。

しかし、宗室は現実的な判断を下し、新領主である黒田長政との関係構築に全力を注いだ。長政が福岡城を新たに築城する際には、その莫大な財力を惜しみなく提供し、金銀や材木、さらには家宝の名物茶器までも寄進している 1 。これは、新たな支配体制の中で「島井家」の存続と安泰を確保するための、計算された協力であった。彼の生涯は、中世的な自治都市の商人が、近世的な藩制下の御用商人に変質していく、時代の移行期そのものを体現していたと言える。元和元年(1615年)、宗室は77歳でその波乱に満ちた生涯を閉じた。その死の直前、彼は自らの経験の全てを、養嗣子・信吉に託すべく、十七ヵ条の訓戒を遺したのである 1 。

第二章:国際貿易都市・博多の豪商

島井宗室の活動の舞台となった博多は、単なる一地方都市ではなかった。古代より大陸への玄関口として栄え、戦国時代には堺と並び称される国際貿易都市、そして商人たちによる自治が行われる自由都市としての性格を持っていた 15 。宗室の成功は、この博多という都市の特質と不可分であった。

2-1. 貿易家としての宗室

宗室の富の源泉は、言うまでもなく海外貿易にあった。彼の商業活動は、広範なネットワークと巧みな商品差配によって支えられていた。

貿易ルートとネットワーク

宗室が掌握していた貿易ルートは、大きく二つに分けられる。一つは、博多を基点とし、対馬を経由して朝鮮半島に至る国際貿易ルートである。もう一つは、博多から瀬戸内海を経て、畿内の堺や大坂といった中央市場に繋がる国内流通ルートである 4 。当時の博多は、中国大陸からの寧波―博多ルートが東アジア海域の基幹ルートの一つであり、琉球や東南アジア方面とも結ばれる、まさに国際交易網の結節点(ハブ)であった 19 。宗室は、この地の利を活かし、海外からの輸入品を国内市場へ、そして国内の産品を海外市場へと流すことで、巨額の利益を生み出すことができた。

取扱品目

宗室が扱った商品は多岐にわたる。日本からの主要な輸出品は、銅や火薬の原料となる硫黄、そして美術工芸品としても価値の高かった刀剣などであった 21 。特に硫黄は、火器が普及し始めた当時の東アジアにおいて重要な軍需物資であり、博多はその一大集積地であった 24 。一方で、朝鮮や中国からの輸入品としては、当時の日本で生産が本格化する以前の貴重な繊維であった木綿や、高級織物である生糸、そして薬種として珍重された朝鮮人参などが挙げられる 21 。宗室はこれらの商品を差配するだけでなく、自ら酒造りも行っており、多様な商品を組み合わせることでリスクを分散し、収益を最大化していたと考えられる。

2-2. 金融家としての宗室

宗室のもう一つの顔は、金融家としてのものであった。彼は貿易で得た潤沢な資金を元手に、九州の諸大名に対して大規模な貸付、いわゆる「大名貸」を行っていた 2 。これは、単に利息収入を目的とした金融活動ではなかった。むしろ、大名の財政を掌握することで、彼らから貿易上の独占権や各種の特権を引き出し、自らの商業活動を有利に進めるための戦略的投資としての側面が強かった。また、大名だけでなく、武士や町人、農民といった幅広い階層にも貸付を行い、地域経済に深く根を張ることで、安定した収益と情報網を確保していた。

2-3. 「博多三傑」と商人社会

戦国末期から江戸初期にかけての博多には、宗室の他に神屋宗湛(かみや そうたん)、大賀宗九(おおが そうく)という二人の傑出した豪商が存在し、彼らは「博多三傑」と並び称された 5 。神屋宗湛は、石見銀山の開発で知られる神屋一族の出身で 29 、宗室と同様に秀吉に重用され、茶人としても名高かった。大賀宗九は、もともと武器商人であったが、黒田長政の筑前入国に伴い博多に移り、黒田藩の御用商人として頭角を現した人物である 5 。

彼らは、時にはライバルとして競争しつつも、博多の復興(太閤町割り)や福岡城の築城といった大きな事業においては協力し、博多商人社会全体の利益のために行動した 10 。特に、宗室と宗湛は親族関係にあったとされ 1 、この強固な結びつきは、後に宗室が宗湛の一族から信吉を養子に迎えるという、島井家の将来を決定づける重要な布石となった。彼ら博多商人は、単なる経済活動家であるだけでなく、町の自治を担うリーダーであり、文化のパトロンでもあった。宗室の訓戒は、こうした自負と責任感に満ちた商人社会の中で育まれたものであった。

第三章:茶人宗室と政治の舞台

島井宗室を単なる経済人としてのみ捉えることは、その本質を見誤ることに繋がる。彼は当代一流の茶人でもあり、その文化的活動は、彼の商業的成功と政治的影響力と分かちがたく結びついていた。宗室は、経済資本だけでなく「文化資本」を戦略的に活用することで、戦国の世を渡り歩いたハイブリッド型の商人であった。

3-1. 茶の湯と人脈形成

戦国時代、茶の湯は単なる趣味や芸道ではなかった。それは、大名や豪商、高位の僧侶といった支配者層が集う、極めて政治的な社交場であった。宗室は、この茶の湯の世界に深く分け入ることで、ビジネスだけでは得られない人脈と情報を手に入れた。

彼の交流の中心にいたのが、堺の豪商であり茶人でもあった千利休や津田宗及といった人物たちである 2 。堺は当時の日本の経済と文化の最先端を行く都市であり、彼らとの交流は、宗室が中央の政治・経済の動向を把握し、自らの商品を売り込み、さらには信長や秀吉といった最高権力者へと繋がるための重要なパイプラインとなった。

また、宗室は京都の臨済宗大徳寺派の禅寺に深く帰依し、出家して「宗室」の号を得ている 2 。大徳寺は、多くの戦国武将や茶人が檀越(だんおつ)となり、住持と交流した文化サロンとしての機能も持っていた 34 。禅宗、特に自力と現実肯定を重んじる臨済禅の思想は、虚飾を排して本質を見極めようとする宗室の合理的な精神性に影響を与えた可能性が高い 37 。こうした禅寺での交流を通じて培われた人脈もまた、彼の社会的地位を支える無形の資産であった。

3-2. 「名物」の政治的価値

宗室の文化資本を象徴するのが、彼が所有していた数々の「名物」と呼ばれる茶道具や書画である。特に、先述の「楢柴肩衝」は、一城、あるいは一国にも値するほどの価値を持つとされた、まさに至宝であった 3 。こうした名物を所有することは、単に経済的な豊かさを示すだけでなく、それを正しく評価し、扱うことのできる高い文化的教養と、それにふさわしい人格を持つことの証明であった。信長が宗室を丁重に扱ったのも、彼が「楢柴」の所有者であったことが大きな理由である 6 。名物は、人と人とを結びつけ、時には国家間の外交すら左右する、強力な政治的資産だったのである。

しかし、この文化資本は、大きな利益をもたらす一方で、深刻なリスクも孕んでいた。いわば「両刃の剣」であった。本能寺の変後、博多に逃げ帰った宗室に対し、筑前の大名・秋月種実が「楢柴」を譲り渡すよう、博多の町を焼き討ちにすることも辞さないと脅迫する事件が起こる 3 。宗室は、町衆の安全を考え、泣く泣く無償で「楢柴」を引き渡した。そして、使者が帰るやいなや、彼らをもてなした数寄屋(茶室)を叩き壊したという逸話は、名物を巡る理不尽な暴力に対する彼の無念と怒りを伝えている 3 。この痛烈な経験は、文化資本が持つ危険性を宗室に深く刻み込んだ。後に彼が訓戒の中で、後継者に対し「人の持っている道具を欲しがってはならない」「良い物は大切にし、他人に見せてはならない」と厳しく戒めたのは 3 、まさにこの実体験から得られた、血の滲むような教訓だったのである。

第二部:「島井宗室訓戒」の徹底分析

島井宗室の生涯と彼が生きた時代を概観した上で、本章ではいよいよ「島井宗室訓戒」そのものに焦点を当てる。この訓戒が誰に、何を、そしてどのような思想的背景をもって伝えられようとしたのかを、現存する史料の断片から丹念に読み解いていく。

第四章:訓戒の宛先人・神屋信吉と島井家の後継

訓戒は、宗室の養嗣子である島井信吉(後に家督を継ぎ、島井徳左衛門茂勝を名乗る)に宛てて書かれたものである 1 。この養子縁組は、単なる家督相続の問題に留まらない、極めて戦略的な意味合いを持っていた。

4-1. 養子縁組の戦略的意味

宗室に実子がいなかったのか、あるいは後継者として不適格と判断されたのか、その詳細は史料からは明らかではない。しかし、彼が養子として選んだのが、博多三傑の一人、神屋宗湛の一族の者であったという事実が極めて重要である。具体的には、宗湛の叔父にあたる神屋宗白の次男が信吉であったとされる 9 。また、より広い意味での親族関係にあったという記述も見られる 1 。

いずれにせよ、この縁組は、博多を二分する二大豪商、島井家と神屋家の経営資源と人脈を統合し、血縁によってその結束を強固にするという、壮大な商業同盟の締結に他ならなかった。戦国時代が終わり、徳川幕府による新たな支配体制が確立されつつある中で、個々の商人が単独で生き残ることはますます困難になっていた。宗室は、博多商人社会の力を結集することで、この新しい時代に適応し、家の安泰を図ろうとしたのである。

4-2. 神屋一族の背景

信吉の出自である神屋家は、島井家と並ぶ、あるいはそれ以上の富と影響力を持つ一族であった。神屋家の富の源泉は、世界遺産としても知られる石見銀山にあった。宗湛の曽祖父にあたる神屋寿禎(じゅてい)は、16世紀前半に朝鮮から最新の銀精錬技術(灰吹法)を導入し、石見銀山の生産量を飛躍的に増大させた人物として知られている 29 。当時、日本は世界の銀の約3分の1を産出する銀大国であり、その銀は中国の生糸などを購入するための最も重要な決済手段であった。神屋家は、この銀の生産と流通を握ることで、莫大な富を築き上げていたのである 40 。

島井家が持つ国際貿易のネットワークと、神屋家が持つ資源(銀)という、両家の強みがこの養子縁組によって結びつくことは、計り知れない相乗効果を生み出す可能性を秘めていた。

4-3. 信吉に託されたもの

宗室が信吉に託したのは、単に有形の財産だけではなかった。それは、宗室が一代で築き上げた大名や中央政権との人脈、長年の商取引で培われた「信用」という無形の資産、そして何よりも「島井家」という暖簾(のれん)を未来永劫にわたって存続させるための経営哲学であった。慶長16年(1611年)、宗室は家督を信吉に譲り、隠居する 2 。その4年後の死の直前に書かれたとされるこの訓戒は、この巨大な無形資産を次代に正しく引き継ぎ、活用させるための、宗室から後継者への最後にして最大の贈り物だったのである。

第五章:「島井宗室訓戒」十七ヵ条の思想分析

「島井宗室訓戒」の全文を記した一次史料は現存しておらず、その内容は後世の記録や研究によって断片的に伝えられているに過ぎない。しかし、それらの断片を繋ぎ合わせることで、宗室が後継者に伝えたかった思想の核心部分を再構成することは可能である。ここでは、伝えられる各条文の趣旨をテーマごとに分類し、その背後にある宗室の思想を分析する。

第一条の核心:家業存続の基盤

多くの商家家訓がそうであるように、訓戒の冒頭には、家業を存続させる上での最も基本的な心構えが置かれていたと推測される。それは「貞心(ていしん)・律義(りちぎ)・家内の和合」といった徳目であった 2 。貞心・律義とは、すなわち誠実で正直であること。これは顧客や取引先からの「信用」を得るための絶対条件である。そして、家内の和合は、組織内部の結束を固め、経営資源の散逸を防ぐための基本である。宗室は、これら道徳的基盤なくして、いかなる商才も意味をなさないと考えていた。

経営に関する訓え:守りと攻めのリアリズム

訓戒は、具体的な経営手法についても言及している。その特徴は、「質素倹約」という守りの姿勢と、「積極経営」という攻めの姿勢を両立させようとする、二面性にある 2 。

- 質素倹約とリスク排除 : 宗室は、日々の生活における節倹と、賭け事の禁止を強く命じている 2 。これは、無駄な支出を抑え、偶発的な損失によって家の土台が揺らぐことを防ぐための、徹底したリスク管理思想の表れである。特に、一攫千金を狙う博打は、着実な信用の積み重ねを旨とする商人の道とは相容れない、最も警戒すべき行為と見なされた。

- 積極経営の真意 : 一見、質素倹約と矛盾するように見える「積極経営」とは、単なる事業拡大を意味するものではないだろう。それは、時代の変化を読み、好機と見れば臆することなく投資し、合理的な判断に基づいて利益を追求する姿勢を指すと考えられる。宗室自身の生涯が、大名貸や海外貿易といったハイリスク・ハイリターンな事業への果敢な挑戦であったことを考えれば、彼が説いたのは、無謀な投機ではなく、情報と分析に基づいた計算された「攻め」であったと解釈できる。

対人関係・情報に関する訓え:信用のネットワーク

商人にとって、人との繋がり、すなわちネットワークこそが最大の資産である。訓戒は、この無形の資産をいかに構築し、維持するかについても触れている。交友関係の重要性を説くと同時に、付き合うべき相手を慎重に選ぶことを求めたであろうことは想像に難くない。そして、全ての取引の根幹に「信用」を置くこと。目先の利益のために信用を損なう行為は、長期的に見れば必ず家を滅ぼすという、商人道の本質が説かれていたはずである。

文化・趣味に関する訓え:文化資本のリスク管理

宗室の訓戒の中で、最も個性的かつ彼の経験が色濃く反映されているのが、文化や趣味に関する条項である。

- 「茶の湯は50歳になるまでしてはならない」 3 : これは、茶の湯そのものを否定するものではない。むしろ、茶の湯が持つ高度な政治性と経済的影響力を熟知していたからこその戒めである。若いうちは、まず商人としての本業に専心し、足元を固めるべきである。分別と思慮深さを備えた熟年になるまでは、権力者たちの危険なゲームが繰り広げられる茶の湯の世界に深入りしてはならない、という強い警告である。

- 「人の持っている道具を欲しがってはならない。良い物は大切にし、他人に見せてはならない」 3 : これもまた、名物茶器「楢柴」を巡る苦い経験から生まれた、極めて具体的なリスク管理術である。他人の名物を羨望することは、身を滅ぼす欲望の入り口となる。また、自らが優れた道具を所有していても、それを不用意に誇示すれば、秋月氏のような権力者からの強奪や妬みを招く原因となる。文化資本は、静かに、そして秘匿することによって、その価値と安全が保たれるという、宗室流の処世術がここに示されている。

アイデンティティに関する訓え:商人の道

そして、十七ヵ条の中でも最も重要かつ、宗室の思想的立場を鮮明に示しているのが、次の条項である。

- 「武士とキリシタンには絶対になるな」 1 : この短い言葉は、宗室の訓戒全体の思想的核をなす。戦国時代が終わり、武士階級が社会の頂点に立つ支配体制が確立される中で、あえて「武士になるな」と命じたことの意義は極めて大きい。これは、武士の論理と商人の論理が根本的に異質であるという、宗室の冷徹な認識の表れである。また、「キリシタンになるな」という戒めは、豊臣秀吉によるバテレン追放令や、徳川幕府の禁教政策といった、当時の政治情勢を的確に反映したリスク回避の教えである。この条項については、第三部でさらに詳述する。

第六章:訓戒に流れる思想―商人の生存哲学

十七ヵ条の訓戒の根底には、一貫した思想が流れている。それは、戦国末期から江戸初期への激動期を生き抜くための、徹底したリアリズムに基づいた商人の生存哲学である。

6-1. 合理主義と現実主義

訓戒の全ての条文に共通するのは、感情や一時的な名誉、あるいは観念的な理想よりも、実利と「家」の永続という現実的な目標を最優先する、徹底した合理主義の精神である。例えば、茶の湯への傾倒を戒めるのは、それが文化的に劣っているからではなく、経営上のリスクが高いからである。武士になるなと命じるのは、武士の身分が賤しいからではなく、商家の存続という目的のためには不合理な選択だからである。宗室の判断基準は、常に「家の繁栄に資するか否か」という一点に集約される。

6-2. リスク管理の思想

宗室の訓戒は、現代の経営学における「リスクマネジメント」の思想を先取りしていると言っても過言ではない。彼は、商家を取り巻く様々なリスクを的確に予見し、それぞれに対する具体的な回避策を提示している。

- 政治的リスク : 権力者との関係の危うさを熟知し、「武士になるな」「キリシタンになるな」と、政治体制やイデオロギーの変化に翻弄されないための防衛策を講じる。

- 経済的リスク : 「賭け事の禁止」や「質素倹約」を説き、投機的な損失や放漫経営による破綻を防ぐ。

-

文化的リスク: 「茶の湯」や「名物道具」が持つ危険性を警告し、文化資本への過度な傾倒が経営の根幹を揺るがすことを戒める。

これは、宗室自身が信長、秀吉、秋月種実、黒田長政といった多種多様な権力者たちと渡り合い、その中で経験した成功と失敗の全てを体系化した、実践的なリスク管理マニュアルなのである。

6-3. 禅宗思想の影響

宗室が深く帰依した臨済宗大徳寺派の禅の教えも、彼の思想形成に影響を与えたと考えられる 33 。臨済禅は、師から与えられた公案(禅問答)を通じて、自らの力で悟りを開くことを目指す「自力」の教えを特徴とする 37 。また、現実の生活から離れるのではなく、日々の労働や生活の中にこそ仏道の実践があるとする、現実肯定的な側面も持つ。こうした禅の思想は、他者に依存せず自らの才覚で道を切り拓き、観念論に走らず常に現実を見据えて判断を下すという、宗室の冷静な合理主義や、虚飾を排して物事の本質を見極めようとする姿勢と深く響き合ったであろう。訓戒に流れる厳格な自己規律と精神的な強靭さは、禅の修行によって培われた側面があったと推察される。

第三部:比較史の視点から見た「島井宗室訓戒」

「島井宗室訓戒」の歴史的意義をより深く理解するためには、それを孤立した文書としてではなく、同時代の他の価値観や、他の商人たちの倫理規範との比較の中に位置づけることが有効である。特に、「武士になるな」という強烈なアイデンティティ表明は、当時の支配階級であった武士の倫理規範「武士道」との対比において、その真価が明らかになる。

第七章:「武士になるな」―武士道との比較から見る商人道

宗室が遺した訓戒の中で、最も後世に強い印象を与え、その思想的立場を象徴するのが「武士とキリシタンには絶対になるな」という一条である 1 。これは、単に身分制度への消極的な態度を示すものではない。それは、武士とは異なる価値体系を持つ「商人」というプロフェッショナルとしての道を確立しようとする、積極的な意思表明であった。

7-1. 戦国期における「武士道」の価値観

「武士道」という言葉が体系的に語られるのは江戸時代に入ってからであるが、その原型となる価値観は戦国時代に既に形成されていた 41 。その中核をなすのは、主君に対する絶対的な「忠義」、自らの名誉を命よりも重んじる「名誉」の観念、そして死を恐れない「勇」であった 43 。後世の『葉隠』が「武士道と云ふは、死ぬ事と見付けたり」と説いたように 45 、武士にとって「いかに死ぬか」は「いかに生きるか」と等しい、あるいはそれ以上に重要な問題であった。彼らのアイデンティティは、主君に仕え、お家のために命を懸けるという、奉公の論理に深く根差していた。

7-2. 商人としてのアイデンティティの確立

宗室が「武士になるな」と命じた背景には、この武士の価値観が、商家の永続という至上命題とは根本的に相容れないという冷徹な認識があった。宗室は信長や秀吉といった権力者の中枢に触れることで、武士の栄枯盛衰の激しさを目の当たりにした 1 。武士の名誉や地位は、主君の運命一つで一夜にして覆る、極めて不確実なものであった。主君が滅べば、家臣もまた運命を共にせねばならず、お家断絶のリスクと常に隣り合わせであった。

これに対し、商人が築く「信用」や「富」は、特定の主君に依存するものではない。それは国境を越え、時代の変化を超えて価値を持ちうる、より普遍的な力であった。したがって、「武士になるな」という訓戒は、不安定な武士の論理から距離を置き、「商人」としての専門性、すなわち合理性、実利性、そして何よりも「家」の永続性を追求する論理こそが、激動の時代を生き抜くための最良の道であるという、宗室の強い自負と哲学の表明であった。それは、武士道とは異なる価値体系を持つ、もう一つの「道」の提唱だったのである。

7-3. 価値観の比較分析

島井宗室の訓戒に見られる商人道と、武士道の価値観の差異を明確にするため、以下の表にまとめる。

|

価値基準 |

武士道(戦国期~江戸初期) |

島井宗室訓戒に見る商人道 |

|

究極目的 |

主君への忠義、家の名誉 |

家業の永続、一族の繁栄 |

|

行動規範 |

勇(死を恐れぬ武勇)、義(主君への奉公) |

律義・正直(信用の構築)、算用(合理的な利潤追求) |

|

リスクへの態度 |

名誉のためには死をも厭わない |

徹底したリスク回避(政治・経済・文化) |

|

「家」の存続 |

主君と運命を共にし、お家断絶も覚悟 |

何よりも家の存続を優先し、政治的・経済的柔軟性を持つ |

|

対人関係 |

主従関係という垂直的忠誠 |

信用に基づく水平的・多角的なネットワーク |

|

富・財産 |

禄(主君からの恩給)、清貧を美徳とする傾向 |

商才による自己の才覚で築くもの、家の基盤 |

|

死生観 |

「死ぬことと見つけたり」(葉隠)-名誉ある死 |

「犬死」を避け、生き延びて家を繋ぐことが最優先 |

この表が示すように、両者の世界観は対照的である。武士道が「公」への奉仕と自己犠牲を称揚するのに対し、宗室の商人道は「家」の存続と繁栄という、ある種の私的領域の自律性を徹底して追求する。この価値観の根本的な違いこそが、「武士になるな」という訓戒の核心に他ならない。

第八章:近世商家家訓の源流としての意義

島井宗室の訓戒は、その後の江戸時代を通じて数多く作られることになる「商家家訓」の歴史において、どのような位置を占めるのであろうか。

8-1. 同時代の商人倫理との比較

宗室と同時代、あるいは少し後の時代の商人たちも、自家の繁栄のための教えを遺している。例えば、近江商人は「売り手良し、買い手良し、世間良し」の「三方よし」の理念に象徴されるように、自らの利益だけでなく、取引相手や社会全体の幸福に貢献することを説いた 47 。彼らの家訓は、社会貢献や陰徳を積むことの重要性を強調する傾向がある 49 。また、堺の商人や大坂の商人の間では、「始末」(単なる倹約ではなく、物を最大限に活かす合理性)や、「牛の涎(よだれ)」のように細く長く商いを続ける堅実さが重視された 50 。

これらの理念と比較すると、島井宗室の訓戒は、より個人的な経験則と、戦国時代特有の生々しい危機管理意識に重点が置かれている点で際立っている。そこには「世間よし」のような普遍的な社会倫理よりも、まず自らの「家」をいかにして守り抜くかという、切迫したリアリズムが色濃く反映されている。これは、宗室の訓戒が、比較的安定した社会を前提とする江戸中期の家訓とは異なり、戦国の動乱の記憶が生々しい、まさに時代の過渡期に生まれたものであることを示している。彼は、来るべき平和な時代(江戸時代)に適応するために、かつてのようなハイリスク・ハイリターンの「攻め」の経営から、築いた富を堅実に維持・継承する「守り」の経営へと転換する必要性を見抜いていた。訓戒は、過去の成功体験の伝授であると同時に、新しい時代のための未来志向の経営戦略書でもあったのだ。

8-2. 後世への影響

島井宗室の訓戒は、近世初期の商人、特に九州・博多の商人たちの精神的支柱となり、その後の商家家訓の形成に大きな影響を与えたと考えられる 2 。宗室が説いた合理主義、リスク管理の思想、そして商人としての強いアイデンティティは、博多商人の伝統として受け継がれていった。

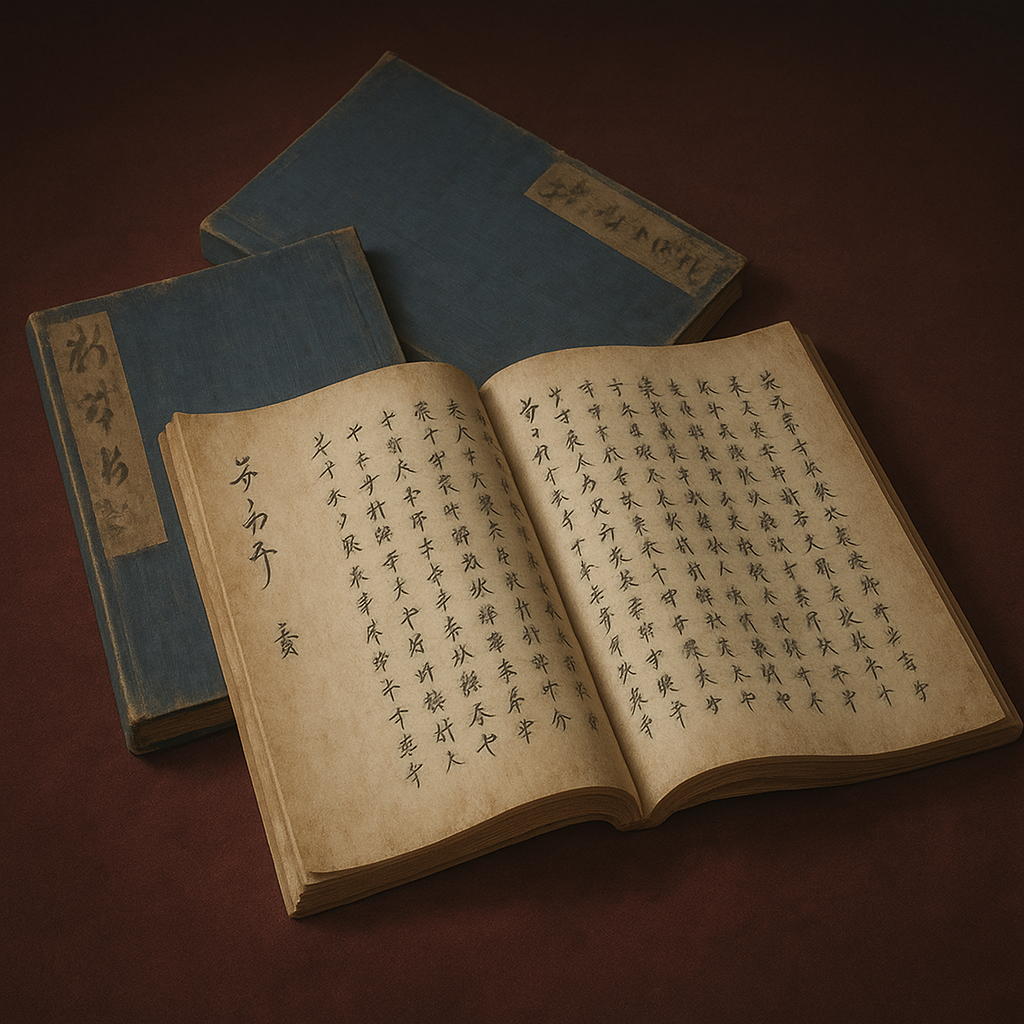

実際に、島井家は宗室の死後も、この訓戒の精神を基盤として事業を継続した。鎖国政策によって海外貿易が制限された後も、福岡藩の御用商人として金融業などを通じて藩経済を支え、幕末に至るまで「由緒町人」として特別な地位を保ち続けた 51 。これは、宗室が遺した訓戒の哲学が、単なる理想論ではなく、時代の変化に対応しうる実践的な力を持っていたことの何よりの証明である。福岡市博物館には、宗室以降、江戸時代末期に至るまでの嶋井家の活動を伝える膨大な「嶋井家文書」が所蔵されており、その多くが国の重要文化財に指定されている 7 。この史料群の存在自体が、宗室の願い通り、島井家が幾多の困難を乗り越えて存続した歴史を物語っている。

結論:未来へ託された商人の魂

本報告書で詳述してきたように、博多の豪商・島井宗室が養嗣子・神屋信吉に遺した「島井宗室訓戒」は、単なる家訓や道徳訓の範疇を遥かに超える、重層的な歴史的価値を持つドキュメントである。

それは第一に、戦国の動乱から近世の幕藩体制へという、日本史上最もダイナミックな転換期を生きた一人の傑出した商人の、全生涯を賭けた経験の集大成である。大友、織田、豊臣、黒田という時の権力者たちと渡り合い、茶の湯という文化資本を駆使して政商として栄華を極める一方で、権力者の気まぐれや戦争によって全てを失いかねない危険とも常に隣り合わせであった。訓戒に刻まれた一つ一つの言葉は、こうした成功と失敗の全てを糧として練り上げられた、極めて実践的な「事業継承計画書」であり、比類なき「リスク管理マニュアル」であった。

第二に、この訓戒は、支配階級である武士の価値観「武士道」とは明確に一線を画す、「商人道」とも言うべき独自の倫理体系を提示した点で画期的である。名誉のための死を称揚する武士に対し、宗室は「犬死」を退け、生き延びて家を繋ぐことを最優先とした。主君への奉公を絶対とする武士に対し、特定の権力に依存しない、信用と算用に基づく自律的な経営を追求した。「武士になるな」という命令は、商人という専門職としての矜持と、その論理こそが乱世を生き抜く最良の道であるという、確固たる信念の表明であった。

そして最後に、宗室の訓戒は、戦国時代のハイリスク・ハイリターンな「攻め」の経営から、江戸時代の安定を前提とした「守り」の経営へと、商人が意識を変革する必要性を予見していた点で、先駆的であった。それは、日本の商人倫理の形成過程における重要な一里塚として、歴史の中に確固たる位置を占めている。

宗室が説いた信用の構築、冷静な情報分析に基づくリスク管理、そして変化する環境への柔軟な適応力といった思想は、現代を生きる我々にとっても示唆に富む普遍的な叡智を含んでいる。島井宗室訓戒は、400年の時を超えて、未来へ託された一人の商人の、不屈の魂の記録なのである。

引用文献

- 島井宗室 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E4%BA%95%E5%AE%97%E5%AE%A4

- 島井宗室(シマイソウシツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B3%B6%E4%BA%95%E5%AE%97%E5%AE%A4-75103

- 茶人訪 博多編 宗室と宗湛 - SENgoKU anD VISIon -乱世を追う- https://ranseoi.hatenablog.jp/entry/2014/04/20/134906

- 【博多の戦国時代はこうだった】博多三大商人といわれた島井宗室、神屋宗湛 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KcoWG2Kg0-I

- 博多の豪商三傑とは?~商都・博多を支えた三人の男たち https://fukuokaretro.com/human/gosyonin/

- 本能寺の変・前日の茶会 - 京都歴史研究會 - FC2 http://rekikenkiroku.blog.fc2.com/blog-entry-2.html

- 企画展示 | No.601 嶋井家文書の世界 - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/sp/exhibition/601/

- 島井 宗室(しまい そうしつ) - 九州人財ネットワーク with 福岡&九大 https://fukuoka.kyushu-jinzai.com/shimai_soushitsu/

- 一茶の伝来と博多の茶人についての一考察一 https://nakamura-u.repo.nii.ac.jp/record/944/files/KJ00005180678.pdf

- 博多旧市街 | 【公式】福岡市観光情報サイト よかなび https://yokanavi.com/hakataoldtown

- 博多港の歴史 - 福岡市 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kowan/somu/hakata-port/port-history.html

- 博多 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E5%A4%9A

- 嶋井宗室屋敷跡 - 福岡市の文化財 https://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/sp/cultural_properties/detail/84

- 島井宗室屋敷跡 クチコミ・アクセス・営業時間|博多 - フォートラベル https://4travel.jp/dm_shisetsu/11350684

- 福岡の駅名が「博多」である背景には、秀吉と豪商がいた - | 日興フロッギー https://froggy.smbcnikko.co.jp/50331/

- No.136 戦国時代の博多展3-博多焼打- | アーカイブズ | 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/136/index.html

- 【高校日本史B】「自由都市」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12732/point-3/

- 信長や秀吉を支えた「会合衆」とは?|町組や年行事など、商人の自治組織の概要【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1139026

- 寧波と博多 『東アジア海域叢書』 第11巻 - 汲古書院 http://www.kyuko.asia/book/b110265.html

- 室町後期の博多商人道安と東アジア - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1148/KJ00000699918-00001.pdf

- 日朝貿易 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0801-045_1.html

- 「日明貿易、日朝貿易、勘合貿易」とは? それぞれの特徴、違いがスッキリ分かる! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/325

- 【日本史B】頻出範囲!貿易史における輸出入品まとめ - 武田塾 https://www.takeda.tv/kyotoekimae/blog/post-153997/

- 国史跡博多遺跡指定記念シンポジウム - 福岡市の文化財 https://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/files/ExcavationNewsBlocks/28e80d4b-f163-42e0-aec7-4fbaea539e03/value01/ef5d82644dc772fab9ecdfc279b42b5c.pdf

- www.y-history.net https://www.y-history.net/appendix/wh0801-045_1.html#:~:text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E8%BC%B8%E5%87%BA%E5%93%81,%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%98%E3%81%A6%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

- 【高校日本史B】「日明・日朝貿易の輸出入品」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12719/point-2/

- 日本の貿易史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%B2%BF%E6%98%93%E5%8F%B2

- 激動の時代を生き抜いた博多商人 島井宗室 | マンガ 九州の偉人・文化ものがたり https://kyusyu-manga.azusashoin.com/%E6%BF%80%E5%8B%95%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%8A%9C%E3%81%84%E3%81%9F%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%95%86%E4%BA%BA%E3%80%80%E5%B3%B6%E4%BA%95%E5%AE%97%E5%AE%A4/

- 神屋 寿禎 かみや じゅてい - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2023/03/05/211932

- 神屋寿禎(かみやじゅてい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E5%B1%8B%E5%AF%BF%E7%A6%8E-1131751

- 神屋宗湛 豊臣秀吉ゆかりの博多豪商 - 博多の魅力 https://hakatanomiryoku.com/mame/%E7%A5%9E%E5%B1%8B%E5%AE%97%E6%B9%9B

- 大賀宗九とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E8%B3%80%E5%AE%97%E4%B9%9D

- 「井氏年録」という名称は、便宜上のもので、田中健夫は - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/74336/shomotsu0002903090.pdf

- 横岳山 崇福寺 - 博多の魅力 https://hakatanomiryoku.com/spot/%E6%A8%AA%E5%B2%B3%E5%B1%B1%E3%80%80%E5%B4%87%E7%A6%8F%E5%AF%BA

- 歴史 | 妙楽寺|臨済宗大徳寺派 [福岡市博多区御供所町] https://hakata-myorakuji.com/history-2/

- 大徳寺ってどんなところ?歴史・見どころ・アクセスについて徹底解説 https://kyoto-kinkaku.com/daitoku-ji/

- 仏教宗派13宗の一覧を紹介!開祖・教え・葬儀の特徴などを解説 https://www.osohshiki.jp/column/article/2204/

- 各宗派の特徴 - 教えてお寺・神社さん https://www.oshiete-oterasan.com/c-syuuha.html

- 嶋井宗室 千利休との親交があった博多豪商 - 博多の魅力 https://hakatanomiryoku.com/mame/%E5%B6%8B%E4%BA%95%E5%AE%97%E5%AE%A4

- 福岡の歴史を知る④「神屋宗湛屋敷跡・豊国神社」~博多を代表する豪商の軌跡 https://kikku0808.com/fukuoka-rekishitanpou-4-kamiyasoutanyashikiato-toyokunijinja/

- 武士道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%93

- 武士道:日本人の精神を支える倫理的な礎 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00665/

- 武士道とは何か - 佐賀の葉隠(はがくれ) – LOCAL T-SHIRTS https://local-t.com/blogs/saga/bushido

- 武士道ってなに?武士道の精神は日本が世界に誇る文化 | 外国人向け伝統文化体験 https://www.motenas-japan.jp/bushido_japan/

- 葉隠・山本常朝 | 名文電子読本・解説サイト - DCP https://dcp.co.jp/meikaits/2022/06/30/%E8%91%89%E9%9A%A0%E3%83%BB%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%B8%B8%E6%9C%9D/

- 禁書!葉隠とは?葉隠から学ぶ「武士道精神」 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/hagakure-bushido/

- 家訓・家憲帳 其の一 「三方よし」の原典といわれる 中村治兵衛家の家訓 https://kakun-kaken.com/kakun01/

- 近江商人とは 家訓 - 東近江市博物館合同サイト https://e-omi-muse.com/omishounin/about6.html

- 近江商人の理念・商法 | 日野・五個荘・近江八幡 近江商人のふるさと https://omi-syonin.com/rinen/

- 老舗商家≪木津屋≫大阪の旧家 商家のしきたり https://kizuya.jp/shoka.html

- 国指定文化財等データベース https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/maindetails/201/00012004