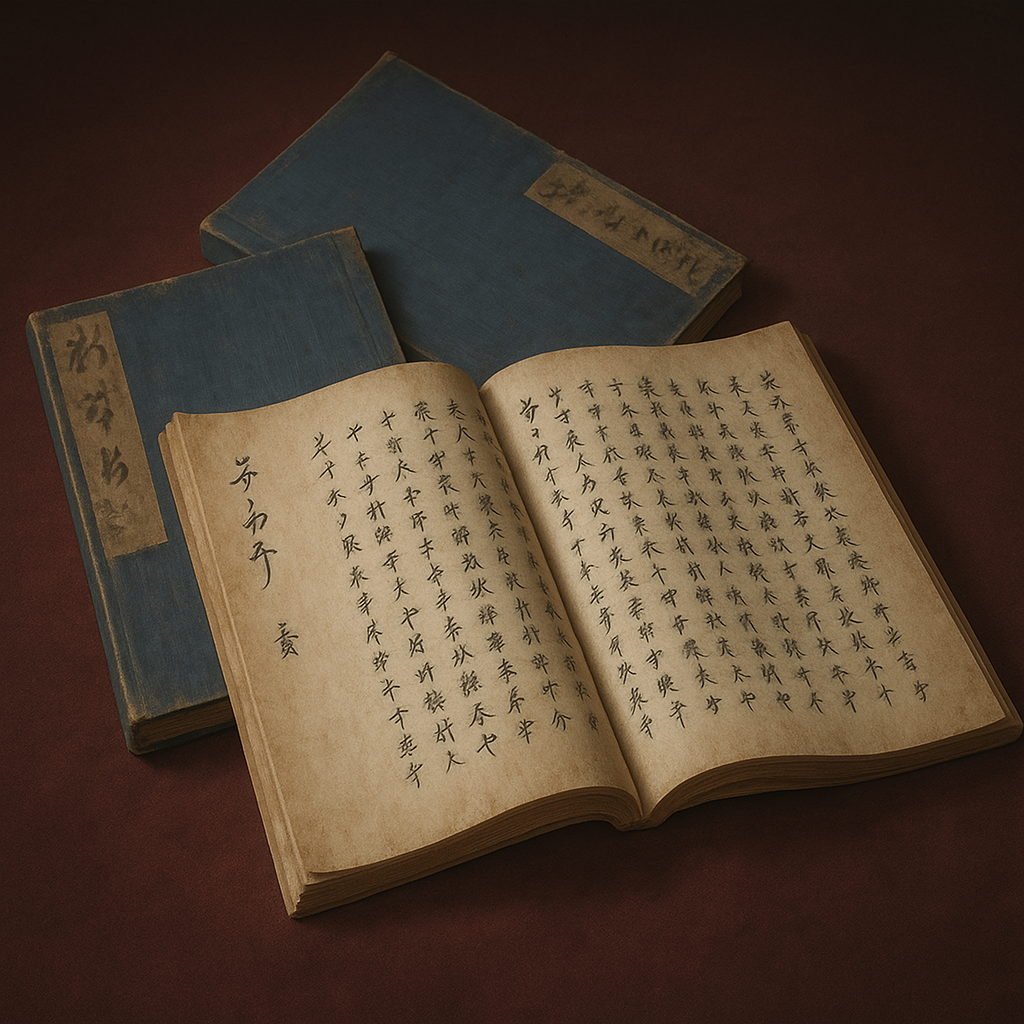

広益国産考

『広益国産考』は、大蔵永常が著した江戸後期の農書。戦国「富国強兵」から「民富論」へ経済思想を変革。商品作物の栽培・加工技術を詳述し、地域産業振興と六次産業化の先駆けとして、近世日本の経済変容を象徴。

『広益国産考』から読み解く近世日本の経済変容:戦国時代との比較分析を通じて

序論:江戸の「民富論」から戦国を視る

江戸時代後期、一人の農学者が生涯をかけて一冊の書を世に問うた。大蔵永常による『広益国産考』である。この書は、単なる農業技術の解説書ではない。それは、二百数十年続いた泰平の世が爛熟期を迎え、商品貨幣経済の波が農村の隅々にまで及んだ時代が生んだ、経済思想の結晶であった。本書が提示する「国を富ます道」は、それまでの日本の支配者層が抱いてきた経済観とは一線を画す、画期的なものであった。

本報告書は、この『広益国産考』を単に解説するにとどまらない。むしろ、本書に描かれた江戸後期の経済社会を一つの到達点とみなし、そこから遡って、その前史である「戦国時代」という対照軸を設定する。この比較分析を通じて、戦国という動乱の時代から江戸という安定の時代へと至る過程で、日本の社会経済がいかに構造的な変容を遂げたのか、その力学を解明することを目的とする。

なぜ江戸後期に『広益国産考』のような、民衆の経済的自立を国富の源泉と捉える書物が生まれ、また広く受容されたのか。この問いに答えるためには、必然的に、その対極にある戦国時代の社会経済システム、すなわち米と軍事を絶対的な価値基準とした「富国強兵」の論理との比較が不可欠となる。本書は、戦国時代から続く「富国」という国家的な課題に対し、全く異なる解答を提示したのである。

本報告書は、三部構成をとる。第一部では、著者である大蔵永常の人物像と彼が生きた時代を概観し、『広益国産考』の思想と内容を徹底的に解剖する。続く第二部では、本報告書の中核をなす比較分析として、農業技術、経済思想、領主の役割、産業構造といった多角的な視点から、『広益国産考』の世界と戦国時代とを対比させ、その連続性と非連続性を浮き彫りにする。そして第三部では、これらの分析を統合し、戦国から江戸後期に至る日本の経済思想の系譜をたどりながら、この歴史的変遷のダイナミズムを論じ、その現代的意義をもって結論としたい。

第一部:大蔵永常と『広益国産考』の世界

第一章:一介の「農業ジャーナリスト」の生涯と時代

『広益国産考』の深遠なる思想を理解するためには、まずその著者である大蔵永常という人物の生涯と、彼が生きた時代の特質を把握することが不可欠である。彼の思想は、書斎の中から生まれたものではなく、激動の時代を自らの足で歩き、見聞し、体験したことから紡ぎ出された、極めて実践的な知の体系であった。

第一節:大蔵永常の人物像と出自

大蔵永常は、明和5年(1768年)、豊後国日田郡隈町(現在の大分県日田市)に生まれた 1 。その生家は農業と商業を兼業しており、この「半農半商」という出自は、彼の思想形成に決定的な影響を与えたと考えられる 3 。米の生産という農業的側面と、商品を扱い利益を追求する商業的側面の両方に幼少期から触れていた経験は、後に彼が年貢米だけでなく、商品作物の栽培による現金収入の重要性を説く上での原点となった。

永常は幼い頃から学問を強く好んだが、父からは厳しく禁じられたという逸話が残っている 2 。この抑圧された知的好奇心は、後に彼が著述家として身を立てる原動力となり、また、専門家だけでなく一般の農民にも理解できるよう、平易な言葉と豊富な図解を用いた実用的な書物を著すという、彼独自のスタイルを形成する一因となった可能性は高い。

第二節:思想の原風景—天明の大飢饉の衝撃

永常の生涯、そして彼の経済思想を決定づけたのは、少年期に目の当たりにした天明の大飢饉(1782年-1788年)の惨状であった 2 。この未曾有の飢饉は、全国で90万人もの餓死者を出したとされ、永常の郷里である豊後も深刻な被害に見舞われた 3 。彼は、道端に餓死者の亡骸が積み上がるという悲惨な光景を目の当たりにする。

この時、彼が痛感したのは、米のみに依存する経済の致命的な脆弱性であった。凶作で米がなければ、たとえ米価が高騰しても農民はそれを買うことすらできず、ただ餓死するしかない。一方で、日田の裕福な商人たちは、他の地域から食料を買い占め、大名や武士に高値で売りつけることで莫大な利益を上げていた 7 。この現実は、永常の中に「百姓も現金になる作物を」という強い問題意識を植え付けた 3 。すなわち、米作だけに頼るのではなく、多様な商品作物を栽培して現金収入を確保し、経済的なリスクを分散させることの重要性を、彼は骨身に染みて学んだのである。この飢饉の体験こそが、彼の生涯を貫く研究テーマの原風景となった。

第三節:全国踏破—「農業ジャーナリスト」としての活動

20歳前後で故郷を離れた永常は、九州各地を皮切りに、大坂、そして東国へと、文字通り全国を自らの足で巡る旅に出る 1 。この遍歴の中で、彼は各地の先進的な農業技術、特に製糖、製紙、綿作、櫨蝋(はぜろう)製造といった商品作物の栽培・加工技術を実地で見聞し、習得していった 2 。

特に、当時の経済の中心地であった大坂での経験は、彼にとって大きな転機となった。苗木や農具の取次商を営む傍ら、畿内地方の高度な農業技術に触れ、農民向けの平易な技術指導書の必要性を痛感する 2 。この経験が、彼の知識を単なる見聞録ではなく、具体的な技術論として体系化する基盤を築いた。

彼の活動は、まさに「農業ジャーナリスト」と呼ぶにふさわしいものであった。生涯にわたって未刊のものも含め約80点もの著作を執筆し 1 、その多くは『農家益』や『農具便利論』、『除蝗録』など、主題を特定の作物や技術に絞った、極めて実践的な内容であった 3 。彼は、全国から集めた情報を分析・整理し、それを再び全国の農民に向けて発信するという、知識のハブとしての役割を果たしたのである。

第四節:藩政への参画と挫折

永常の学識と経験は、一部の先進的な藩政改革者の目にも留まった。蘭学者であり田原藩家老であった渡辺崋山の推挙により、三河国田原藩の興産方(農業アドバイザー)として招聘される 2 。さらに後年には、天保の改革を主導した老中・水野忠邦の遠江国浜松藩にも一時仕官した 1 。

これらの藩で、永常は藩の財政再建と民生の安定を目指し、サトウキビによる製糖、櫨(はぜ)の栽培と製蝋、楮(こうぞ)による製紙といった、彼が得意とする商品作物の導入を指導した 10 。しかし、彼の試みは必ずしも順風満帆ではなかった。渡辺崋山が弾圧された蛮社の獄や、水野忠邦の天保の改革の失敗といった中央の政治的動乱に翻弄され、その改革は道半ばで頓挫することになる 2 。こうしたトップダウン型の改革の限界を目の当たりにした経験は、藩や幕府の政策に依存するのではなく、個々の農家が自らの経営判断で豊かになることの重要性を、彼に改めて痛感させたのかもしれない。彼の視線は、常に為政者ではなく、現場の農民に向けられていたのである。

第二章:「下民を賑わし国を富ます」—『広益国産考』の経済思想

『広益国産考』は、単なる技術書の集合体ではない。その根底には、大蔵永常の揺るぎない経済思想が流れている。それは、江戸時代後期の社会経済的変化を的確に捉え、農民の立場から「富」とは何か、「国益」とは何かを問い直す、独創的なものであった。

第一節:「民富論」の核心

本書の思想を最も端的に示すのが、総論に掲げられた次の一文である。「国を富しむるの経済ハ、まづ下民を賑し、而して後に領主の益となるべき事をはかる成べし」 12 。これは、国家(藩)を富ませるためには、まず民衆(下民=農民)の生活を豊かにすることが先決であり、その結果として初めて領主の利益ももたらされる、という考え方である。

これは、従来の封建的な経済観を根底から覆す、ボトムアップ型の経済思想、すなわち「民富論」とでも言うべきものであった。領主が年貢を収奪することで富を蓄えるのではなく、民衆が自らの才覚で豊かになること、その総体が国全体の富を形成するという発想は、極めて近代的ですらある。永常は、農民を単なる収奪の対象ではなく、富を生み出す能動的な経済主体として捉え直したのである。

第二節:江戸後期の経済状況と『広益国産考』

永常の思想は、彼が生きた時代の要請に的確に応えるものであった。江戸時代も後期に入ると、商品貨幣経済の波は、都市部だけでなく農村の隅々にまで浸透していた 13 。農民は、より高い収穫を得るための金肥(干鰯や油粕など)や、塩・衣類といった生活必需品を購入するために、現金収入を必要とするようになっていた 14 。もはや、年貢米を納めて残りで自給自足するという生活は成り立たなくなりつつあった。

『広益国産考』は、まさにこの時代的変化に対する、農民向けの「適応戦略マニュアル」であったと言える 12 。貨幣経済への移行は、商才のある者にとっては富を築く好機であったが、対応できない者にとっては土地を失い小作人に転落するリスクもはらんでいた 15 。永常が提示した60種以上もの多様な商品作物の栽培・加工法は、意欲ある農民がこの新しい経済環境の中で生き残り、経営を多角化して富裕農民(豪農)へと成長するための、具体的な武器を提供するものであった。

第三節:経世済民思想の中での位置づけ

江戸中期以降、幕藩体制の矛盾が顕在化する中で、社会の諸問題を論じ、具体的な改革案を提示する「経世済民思想」が活発化した 18 。『広益国産考』もまた、この大きな知的潮流の中に位置づけられる。

しかし、多くの経世論が藩による専売制の強化や、為政者の視点からのトップダウン型の改革を志向したのに対し、永常の思想は農民一人ひとりの自立と自発性を促す点において、際立った異彩を放っていた 5 。彼は、藩が一方的に作物を指定し買い上げるのではなく、農民自身が土地の条件や市場の動向を見極め、最も利益の上がる作物を選択することを奨励した。

さらに、彼の思想は、米を絶対的な価値の基盤とする幕藩体制のイデオロギー(米本位制)に対し、多様な商品作物の価値を対置するものであり、その意味で体制批判的な側面すら含んでいた 5 。平和が長期化し、経済が社会の主要な関心事となった江戸後期という時代だからこそ、軍事力ではなく民衆の経済的豊かさこそが「国益」であるという、新たな価値観を提示し得たのである。この思想は、来るべき明治時代に国家目標となる「殖産興業」の思想的先駆と見なすことも可能であろう 12 。

第三章:生産から流通までを網羅する実践的技術体系

『広益国産考』が単なる思想書にとどまらず、幕末から明治初期にかけての農業技術の発展に大きく寄与したのは 12 、その徹底した具体性と実践性にあった。永常は、抽象的な理念を語るのではなく、農民が明日からでも取り組める具体的な技術と知識を提供することに心血を注いだ。

第一節:網羅性と具体性—60種以上の「国産」

本書の最大の特徴の一つは、その驚くべき網羅性にある。取り上げられる品目は、日用の食用作物(野菜、果樹)、嗜好品(茶)、繊維作物(木綿、麻)、油料作物(菜種、櫨)、染料(藍)、製紙原料(楮)、製糖原料(さとうきび)といった農作物にとどまらない 13 。さらには、養蜂、海苔、醤油、そして伏見人形に代表される土人形の作り方に至るまで、実に60種類以上もの「国産(こくさん)」、すなわち各地域の特産品となりうる産物とその加工技術を詳述している 8 。これはもはや単なる農書の域を超え、地域の資源を活かした「地場産業振興のための一大百科事典」と呼ぶべきものであった。

第二節:図解による「見える化」

永常が読者である農民への伝達手段として特に重視したのが、豊富で精緻な挿絵であった 12 。彼は、農具の構造や各部分の寸法、作物の栽培風景、収穫から加工に至るまでの工程を、美しい図版を用いて具体的に「見える化」した 24 。例えば、筵(むしろ)を織る道具は分解図と組立図で示され 23 、彼の別の著作『農具便利論』では、鍬をはじめとするあらゆる農具が、その寸法や重量に至るまで詳細に図解されている 1 。

この視覚的なアプローチは、必ずしも文字の読解が得意ではない農民層にも、複雑な技術を直感的に理解させることを可能にした。これは、永常の著作が学者の自己満足ではなく、実際に「売れる」本、すなわち現場で役立つ実用性を第一に考えていたことの何よりの証左である 5 。図解は単なる補足説明ではなく、知識伝達のあり方そのものを変革し、技術の標準化と広域普及を可能にするための、意図的なメディア戦略であったと言える。

第三節:バリューチェーンへの目配り

永常の慧眼は、生産物を単体で捉えるのではなく、栽培から加工、そして流通・販売に至る一連の流れ、すなわち現代で言うところの「バリューチェーン」全体に目配りしていた点にある 22 。この視点は、生産物に付加価値を与え、農家の収益を最大化するための極めて重要な経営戦略であった。

- 砂糖の事例: さとうきびの栽培に適した土地の選定から始まり、具体的な栽培法、収穫後の搾汁、そして製糖に至る工程が図解と共に詳述される。さらに、駿河や遠江といった地域で砂糖生産が成功し、江戸へ出荷して大きな利益を上げた話や、砂糖生産を導入したことで村の年貢滞納が解消されたといった成功事例を紹介することで、その経済的効果を具体的に示し、農民の導入意欲を掻き立てている 23 。

- 木綿の事例: 尾張・三河・遠江地方で織られていた「桟留縞(さんとめじま)」を例に取り、原綿から糸を紡ぎ、染色し、糊付けを行い、機(はた)で織り上げるまでの一貫した工程を解説する。特筆すべきは、使用する織機の種類や必要な糸の量、さらには原価計算にまで踏み込んでいる点であり、これは彼の鋭い経営感覚を如実に示している 26 。

- 海苔の事例: 本書は、江戸時代の文献の中でも、海苔の養殖から加工までの生産方法が最も詳細に記述された書物の一つとして高く評価されている 24 。

このように、生産(第一次産業)に留まらず、加工(第二次産業)、流通・販売(第三次産業)までを一体的に捉える永常の思想は、現代の「六次産業化」の概念をまさに先取りするものであった 20 。

第四節:読者層と普及

『広益国産考』が想定していた主な読者層は、新しい農業技術を積極的に導入し、経営の多角化に意欲を燃やす、比較的裕福で識字能力のある農民(豪農)層や、村の指導的立場にある村役人たちであったと考えられる 28 。また、藩の財政再建を担う政策担当者にとっても、本書は貴重な参考資料となったであろう。

江戸時代には、寺子屋の普及などにより庶民の識字率が向上し、出版文化も成熟期を迎えていた 26 。こうした社会基盤が、『農業全書』をはじめとする多くの農書の流通を支え、永常のような一個人の知見が全国の読者に届けられることを可能にしたのである 30 。

第二部:戦国時代という視点からの比較分析

『広益国産考』が描く、市場経済に立脚し、民衆の豊かさを追求する世界は、そのわずか250年ほど前の戦国時代とは、まさに隔世の感がある。この第二部では、『広益国産考』を鏡として戦国時代の社会経済を照射し、両時代の構造的な差異を明らかにすることで、近世日本が遂げた変容の深さとダイナミズムを考察する。

第四章:戦国の経済—米と戦乱の論理

戦国時代の経済は、二つのキーワードによって規定されていた。すなわち、「米」と「戦乱」である。この時代の社会システムは、平和と市場を前提とした江戸後期とは根本的に異なる論理で動いていた。

第一節:石高制—米が全てを規定する社会

戦国大名の領国支配の根幹をなしたのが、貫高制から移行した石高制であった 33 。石高、すなわち土地の標準的な米の収穫高は、単に年貢を徴収するための基準ではなかった。それは、大名の国力そのものを表し、家臣に与える知行(給与)の量を定め、そして動員すべき軍役負担を算出するための、社会全体の統一的な価値基準であった 28 。

その徹底ぶりは、米を生産しない畑や屋敷地でさえも、米の収穫高に換算して評価(石盛)された点に象徴される 33 。社会のあらゆる関係性が「米」という単一のモノサシによって序列化され、経済活動の目的は、究極的には戦争遂行能力の最大化に収斂していた。この意味で、戦国時代の石高制は、本質的に「軍事調達システム」であったと言える。民衆の豊かさを国富の源泉と捉える『広益国産考』の思想とは、その目的論において正反対の構造を持っていたのである。

第二節:未熟な貨幣経済と兵農分離の影響

戦国時代は、貨幣経済が未発達であった。流通する貨幣は主に中国から輸入された渡来銭に依存しており、その供給は不安定で、しばしば深刻な銅銭不足に見舞われた 37 。このため、価値が比較的安定している「米」が、事実上の通貨として取引や価値保存の手段に用いられることも少なくなかった 37 。

一方で、豊臣秀吉の太閤検地と刀狩によって推進された兵農分離は、社会構造を大きく変えた。武士は農村から切り離されて城下町に集住を強制され、自らは生産に携わらない純然たる消費者階級となった 28 。これにより、城下町という新たな消費市場が各地に出現したが、その需要を満たすための生産・流通システムは、まだ局地的かつ未発達な段階に留まっていた。

第三節:戦乱がもたらす経済の断絶

そして何よりも、絶え間ない戦乱が経済活動の発展を深刻に阻害した。各大名が自領の防衛と他領への侵攻のために設置した関所は、物資の自由な流通を妨げ、経済圏を分断した 40 。

さらに、合戦は生産基盤そのものを破壊した。敵国の経済力を削ぐため、田植えや稲刈りの時期を狙って軍事行動を起こし、田畑を焼き払うことは常套手段であった 41 。農民は兵力として動員され、田畑は荒廃し、農業生産は常に中断と破壊のリスクに晒されていた。このような状況下では、長期的な視点に立った生産性の向上や、安定した市場を前提とする商品作物の生産が本格的に発展することは極めて困難であった。戦国時代の「富」は、内的な生産性の向上よりも、他国の領土を奪い、そこから収奪することに大きく依存する、ゼロサムゲームに近い様相を呈していたのである。

第五章:戦国大名と「富国強兵」—領主の経済政策の比較

戦国大名もまた、自らの領国を富ませる「富国」政策に無関心ではなかった。しかし、その目的と手法は、大蔵永常が説いた「広益国産」とは根本的に異なっていた。彼らの政策は、すべて「強兵」、すなわち軍事力の強化という至上命題に直結していたのである。

第一節:戦国大名の殖産興業—目的と限界

戦国大名が実施した経済政策は、その目的において明確な方向性を持っていた。

- 治水・新田開発: 武田信玄が甲斐国で実施した信玄堤に代表される治水事業 42 や、伊達政宗が領内で推進した新田開発 44 は、その典型である。これらの目的は、洪水による被害を防ぎ、耕地を拡大することで、年貢米の収穫を安定させ、増収を図ることにあった。あくまで石高の増加が主眼であり、農民の生活向上は副次的な結果に過ぎなかった。

- 鉱山経営: 甲斐の武田信玄による金山開発と甲州金の鋳造 45 、あるいは石見銀山を巡る大内氏、尼子氏、毛利氏による激しい争奪戦 46 など、鉱山は戦国大名にとって極めて重要な戦略資源であった。鉱山から産出される金銀は、傭兵の雇用、鉄砲や武具の購入といった軍資金を直接生み出す、まさに「富国強兵」の生命線だったのである 35 。

- 商業政策: 織田信長が断行した楽市楽座や関所の撤廃は、旧来の座の特権を打破し、領内の物流を活性化させる画期的な政策であった 40 。しかし、その究極的な目的は、商工業を掌握し、自身の経済基盤を強化することで、天下統一という壮大な軍事・政治目標を達成することにあった。

これらの政策は、個別の事例として見れば先進的であったが、その動機は常に大名自身の軍事的・政治的利益にあり、民衆はあくまでそのための資源(労働力、納税者)として位置づけられていた。この点が、民衆の経済的自立そのものを目的とし、それが結果として国家の利益につながると説く永常の思想との決定的な違いである。

第二節:商人と大名の関係—堺・博多の事例

戦国時代、堺や博多といった都市では、会合衆(えごうしゅう)と呼ばれる豪商たちが自治組織を形成し、大きな影響力を持っていた 51 。彼らは、日明貿易などで莫大な富を蓄え、時には大名に資金を融通する御用商人として振る舞う一方、都市の周囲に濠を巡らせて武装し、大名の支配に抵抗することもあった 53 。

大名たちは、彼らの持つ経済力や海外とのネットワークを、軍資金の調達や鉄砲などの先進技術の導入のために利用しようとした。しかし、その関係は、大名が絶対的な支配者として君臨した江戸時代の幕藩体制下のそれとは異なり、相互の利害と力関係に基づいた、より対等で緊張感をはらんだものであった。商人は、大名の庇護を受けつつも、自立した経済主体として独自の行動原理で動いていたのである。

第三節:永常の思想との対比—「誰のための富か」

戦国大名が関心を持った「特産品」は、金、銀、鉄、馬といった戦略物資や、織田信長が政治的に利用した茶器のような、支配者層向けの奢侈品が中心であった 38 。これに対し、『広益国産考』が取り上げる「国産」は、木綿、紙、蝋、醤油といった、より広範な民衆の生活を豊かにし、日々の現金収入に直結する生活必需品が中心である 8 。

この対象品目の違いは、両時代の経済が「誰のために」あったのかという根本的な問いに対する答えを象徴している。戦国大名の経済政策が「点的・個別的」であったのに対し、永常の思想は、全国規模での産業振興を志向する「面的・体系的」なものであった。これは、戦乱で分断された地域経済と、平和によって統合された全国市場という、時代の構造的な違いを色濃く反映している。

第六章:技術と生産のダイナミズム—戦場から市場へ

戦国時代から江戸後期への移行は、社会や経済の仕組みだけでなく、農業生産を支える技術とその担い手の意識にも劇的な変化をもたらした。その変化の核心は、生産の目的が「自給と年貢」から「市場での販売」へと大きくシフトしたことにあった。

第一節:農業技術の進化

- 肥料の変革: 戦国時代の農業は、刈敷(かりしき)や草木灰、人や家畜の糞尿から作る下肥(しもごえ)といった、村落内で自給できる肥料に大きく依存していた 38 。これに対し、江戸時代、特に後期になると、生産性を飛躍的に向上させるために、市場で購入する「金肥(きんぴ)」、すなわち干鰯(ほしか)や油粕(あぶらかす)が広く使われるようになった 14 。『広益国産考』においても、砂糖を増産するために肥料を購入するという記述が見られ 23 、農業が貨幣経済に深く組み込まれていたことがわかる。

- 農具の改良と体系化: 戦国時代にも鋤(すき)や鍬(くわ)などの鉄製農具は普及していたが 38 、江戸時代に入ると、脱穀作業の効率を10倍以上にしたと言われる千歯扱(せんばこき)など、より高度で専門化した農具が開発・普及した 36 。大蔵永常自身、農具を専門に論じた『農具便利論』を著すほど、その改良と体系化に強い関心を示していた 1 。

- 知識の普及革命: 戦国時代の農業技術は、個々の篤農家による経験的な品種改良など、その知識は属人的で、伝達範囲も地域内に限定されるものが多かった 36 。しかし、江戸時代には商業出版が発達し、宮崎安貞の『農業全書』 60 や大蔵永常の著作群といった農書が版を重ねた。これにより、標準化された先進技術が、安価で大量に、全国の農民へと届けられる情報革命が起きたのである 30 。

第二節:商品作物の位置づけの変遷

商品作物の生産は、戦国時代にその萌芽が見られる。兵農分離によって武士が城下町に集住し、消費市場が生まれたことが、その背景にあった 28 。しかし、この段階では、商品作物の生産はあくまで米作を補完する副業的な位置づけであり、その規模も限定的であった。

ところが、徳川の泰平が訪れ、五街道や海上交通網が整備されて全国的な市場が形成されると 63 、状況は一変する。木綿、菜種、藍、茶といった商品作物は、藩の財政を支えるための専売品の対象となり、また農民にとっても年貢を納めた上で現金収入を得るための重要な経営の柱となった 14 。『広益国産考』は、この商品作物生産が爛熟期に達した時代の集大成であった。

第三節:生産主体の意識の変化

こうした技術的・経済的変化は、生産の主体である農民の意識をも変容させた。戦国時代の農民にとっての最大の関心事は、戦乱からいかに身を守り、過酷な年貢を納め、生き延びるかという点にあった 41 。

しかし、平和な江戸後期にあっては、農民はもはや単なる生産者ではいられなくなった。どの作物が市場で高く売れるか、金肥の投資に見合う収益が上がるか、といった市場の動向を読み解き、コストを計算し、リスクを管理する「経営者」としての才覚が求められるようになったのである 15 。『広益国産考』が説く詳細な栽培・加工法や経済的な成功事例は、まさに、農民が「受け身の納税者」から「能動的な経営主体」へと脱皮するための、実践的な教科書であったと言える。戦国から江戸への移行は、単に技術が進歩しただけでなく、「自給のための技術」から「市場で勝つための技術」へと、その質的転換が起こった時代であった。

表1:経済・農業システムの比較:戦国時代と江戸後期(『広益国産考』に見る世界)

|

項目 |

戦国時代 |

江戸後期(『広益国産考』に見る世界) |

|

経済基盤 |

石高制(米の収穫高が価値の基本) |

貨幣経済(現金収入が不可欠) |

|

領主の目標 |

富国強兵(軍事力の最大化) |

藩財政の安定、民生の安定 |

|

経済思想 |

トップダウン型(領主の利益が優先) |

ボトムアップ型(民富が国富の源泉) |

|

主要財源 |

年貢米、鉱山(軍資金)、領土拡大 |

年貢米に加え、商品作物の専売、商業税 |

|

農業技術 |

二毛作、自給肥料(草木灰、下肥) |

金肥(干鰯、油粕)、品種改良、農書による知識普及 |

|

商品作物 |

軍需・奢侈品中心、米作の補完 |

民衆の日用品中心、農家経営の柱 |

|

流通システム |

関所が多く、断続的・局地的 |

全国的な街道網・海路が整備され、大市場が形成 |

|

知識の源泉 |

属人的な経験、口伝、一部の写本 |

商業出版された農書、全国的な情報ネットワーク |

|

農民の役割 |

兵士・納税者 |

市場に参加する経営主体 |

第三部:総合的考察と結論

これまでの分析を踏まえ、本章では戦国時代から江戸後期に至る日本の経済思想の変遷を総括し、『広益国産考』の歴史的意義と現代に通じる遺産について論じる。

第七章:「富国強兵」から「広益国産」へ—日本経済思想の系譜

戦国時代と、『広益国産考』に代表される江戸後期の経済観の間には、一見すると深い断絶が存在する。しかし、より大きな歴史の潮流の中で見れば、そこには明確な連続性も見出すことができる。

第一節:断絶と連続

両時代の間に横たわる明確な 断絶 は、その目的論にある。戦国時代の「富国強兵」は、絶え間ない戦争という非常事態を前提とし、領土拡大による収奪と軍事力の増強を至上命題とする経済観であった。これに対し、大蔵永常が説いた「広益国産」は、二百数十年続く平和と全国市場の成立を前提とし、国内の生産力向上と民衆の富の増大を軸とする経済観である。主役は武士から農民・商人へ、価値の源泉は軍事力から経済力へと、そのパラダイムは大きく転換した。

しかし、その一方で両者には 連続性 も存在する。「国を富ます」という目標そのものは、戦国大名も永常も共有していた。戦国大名による治水事業や鉱山開発、商業振興といった領国経営の試みの中には、領内の生産力を高めて国力を増強しようとする、紛れもない「富国」への意志が読み取れる。徳川幕府がもたらした長期の泰平は、この「富国」というベクトルを、「強兵」という軍事的目的から切り離し、「広益」、すなわち広く民衆の利益へと向かわせる決定的な転換点となった。戦国時代に蓄積された領国経営のエネルギーが、平和な社会の中で経済発展へと昇華されたと捉えることができるのである。

第二節:『広益国産考』を生んだ歴史的必然性

『広益国産考』という書物は、大蔵永常という一人の天才によってのみ生み出されたものではない。それは、江戸後期という時代が必然的に生み出した産物であった。

第一に、徳川幕府による200年以上の平和が、戦乱で分断されていた地域経済を統合し、全国的な市場と交通網を創出した。これにより、経済活動の主戦場は文字通りの「戦場」から、価格と品質で競争する「市場」へと移った。

第二に、兵農分離と城下町の発展、そして江戸という巨大都市の出現は、かつてない規模の消費需要を生み出した。この需要が、米だけでなく多様な商品作物の生産を、もはや後戻りできない巨大な流れへと押し上げた。

第三に、木版印刷技術の成熟と寺子屋の普及による識字率の向上が、活発な出版文化を花開かせた。これにより、永常のような一個人の持つ広範な知識と実践的な技術を、社会全体の共有財産として安価かつ大量に普及させることが可能になった。

これらの歴史的要因が複合的に作用した結果、農民が市場経済に適応し、自らの才覚で豊かになるための具体的な方法論を提示する『広益国産考』は、まさに時代が生むべくして生まれた書物であったと結論づけることができる。

第八章:大蔵永常の遺産と現代的意義

大蔵永常の思想と『広益国産考』が残した遺産は、江戸という時代を超え、現代にまで通じる重要な示唆に富んでいる。

第一節:明治政府への影響

『広益国産考』は、幕末から明治初期にかけても広く読まれ続け、その合理的かつ実証的な技術論は、明治期の農業技術の発展に多大な貢献を果たした 12 。永常が説いた、国内の生産(国産)を奨励し、国全体の富を増大させる(広益)という思想は、明治政府がスローガンとして掲げた「殖産興業」政策と極めて高い親和性を持っていた 21 。大久保利通らが推進した官主導の「上からの近代化」とは手法こそ異なるものの、その根底にある、国民全体の生産力を高めることで国を豊かにするという発想において、両者は通底していた。その意味で、大蔵永常の思想は、江戸時代の「経世済民」と明治の「殖産興業」とを繋ぐ、ミッシングリンクとしての役割を果たしたと評価できる。彼は、封建社会の内部から、近代的な産業資本主義の論理を準備した先駆的思想家であった。

第二節:現代への示唆—「六次産業化」の源流として

永常の思想の現代性は、驚くほど色褪せていない。彼が説いた、生産(第一次産業)、加工(第二次産業)、流通・販売(第三次産業)を一体的に捉え、農産物の付加価値を高めていくという考え方は、現代の農業政策の柱の一つである「六次産業化」の理念そのものである 5 。

また、米という単一作物への過度な依存を戒め、地域の気候風土に適した多様な品目を少量ずつ生産することで経営リスクを分散させるという彼の主張は、現代の農業が直面する価格変動や気候変動といった課題に対する有効な処方箋となりうる。地域の特産品を掘り起こし、それを核とした産業振興によって地域経済を活性化させるという視点は、今日の「地方創生」の取り組みにおいても重要な示唆を与えるだろう。

究極的に、『広益国産考』の真の価値は、個別の技術論以上に、それが提示した新しい人間観にあるのかもしれない。それまでの封建社会において、農民は基本的に支配され、年貢を納めるだけの受け身の存在と見なされてきた。しかし永常は、彼らに市場経済で勝ち抜くための知識と技術という武器を与え、農民が自らの意思と才覚で豊かになれる可能性を力強く示した。農民を「能動的な経営主体」として捉え直したこの視点の転換こそが、大蔵永常の最大の功績であり、その思想が時代を超えて我々に訴えかけてくる理由なのである。

引用文献

- 大蔵永常 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%94%B5%E6%B0%B8%E5%B8%B8

- 大蔵永常(オオクラナガツネ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E8%94%B5%E6%B0%B8%E5%B8%B8-39159

- 大蔵永常(おおくらながつね) -実践的能楽で農村改革- - 大分県ホームページ https://www.pref.oita.jp/site/archive/200595.html

- 日田市 大蔵 永常(おおくら ながつね) - きてみて大分【月刊とまとWEB】 https://oita-tomato.net/archives/3409

- 『現代に生きる 大蔵永常』三好信浩著 - 田舎の本屋さん https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54018154/

- 農民の生活を高めるために尽力した農学者 大蔵永常 | マンガ 九州の偉人・文化ものがたり https://kyusyu-manga.azusashoin.com/%E8%BE%B2%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E5%B0%BD%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E8%BE%B2%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%80%80%E5%A4%A7%E8%94%B5/

- 大蔵永常(日本の農業につくした人々) http://ktymtskz.my.coocan.jp/S/noogyo/tukuba4.htm

- 1-4 大蔵永常の農書 - 神戸大学附属図書館 https://lib.kobe-u.ac.jp/support/exhibition/digital/1-4/

- 農業ジャーナリスト大蔵永常と遠州 https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/50/1/ssr3-32.pdf

- 不屈の農業改革者 大蔵永常【童門冬二・小説 決断の時―歴史に学ぶ―】 https://www.jacom.or.jp/column/2021/03/210320-50164.php

- 渡辺崋山 - 田原市博物館 https://www.taharamuseum.gr.jp/info/digital_archive/pdf/bunkazai_guide_06.pdf

- 広益国産考(こうえきこくさんこう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BA%83%E7%9B%8A%E5%9B%BD%E7%94%A3%E8%80%83-61447

- 広益国産考(こうえきこくさんこう) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ko/entry/033033/

- 徳川幕府の経済政策と地方経済 https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/21833/files/017063050007.pdf

- 「江戸時代の農村の変化」わかりやすく簡単に解説 - 中学社会 歴史塾 https://education-geo-history-cit.com/%E3%80%8C%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%80%8D%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E8%A7%A3/

- 【2 貨幣経済の浸透】 - ADEAC https://adeac.jp/nagara-town/text-list/d100010/ht041910

- 江戸期の経済と政治~「コメの経済」・「ゼニの経済」と幕政改革 | 日本近現代史のWEB講座 http://jugyo-jh.com/nihonsi/jha_menu-2-2/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%9C%9F%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%A8%E6%94%BF%E6%B2%BB%EF%BD%9E%E3%80%8C%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%80%8D%E3%83%BB%E3%80%8C%E3%82%BC%E3%83%8B%E3%81%AE/

- 経世済民論(けいせいさいみんろん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E4%B8%96%E6%B8%88%E6%B0%91%E8%AB%96-1162851

- 経世論(けいせいろん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E4%B8%96%E8%AB%96-255140

- 江戸時代の農業ジャーナリスト・大蔵永常に学ぶ「6次産業化」の真髄 - 農文協 https://www.ruralnet.or.jp/syutyo/2018/201809.htm

- 殖産興業(ショクサンコウギョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AE%96%E7%94%A3%E8%88%88%E6%A5%AD-80130

- 広益国産考 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/378344

- 広益国産考|日本農書全集 - ルーラル電子図書館 https://lib.ruralnet.or.jp/ns/mokuji2.php?14(1)

- [ID:41846] 広益国産考 : 資料情報 | 収蔵品データベース | 浦安市郷土博物館 http://jmapps.ne.jp/urayasufkm/det.html?data_id=41846

- 『日本農書全集14 広益国産考』大蔵永常著他 - 田舎の本屋さん - 農文協 https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_4540780573/

- 広益国産考 / 大蔵 永常【著】/土屋 喬雄【校訂】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784003300510

- 『広益国産考』(こうえきこくさんこう)における染織に関する記述 | iroai.jp https://iroai.jp/okuranagatune/

- 社会経済史:近世 - かーしゅうの一橋大日本史論述 https://kashu-nihonshi8.com/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8F%B2%E3%80%80%E8%BF%91%E4%B8%96/

- 『日本農書全集』 - 農文協 https://www.ruralnet.or.jp/digital-zensyu/images/1028395309.pdf

- No.066 筑前の農書展 | アーカイブズ - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/066/index.html

- 21世紀に生かす江戸時代の発想 - 農文協 https://www.ruralnet.or.jp/zensyu/nousyo/syohyo-03.htm

- なんと7000種!和紙で作られた寺子屋の教科書/Japan - 世界マザーサロン https://wm-salon.com/terakoyatextbook7000/

- 石高制(こくだかせい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E9%AB%98%E5%88%B6-264938

- 石高制 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%AB%98%E5%88%B6

- 戦国武将とお金/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96763/

- 室町・戦国・安土桃山・江戸時代 | 稲作から見た日本の成り立ち - クボタ https://www.kubota.co.jp/kubotatanbo/history/formation/generation_03.html

- 戦国時代の経済と米価——銅銭不足がもたらした影響とは?|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/nabfe15127d76

- 戦国時代の経済状況は http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%9C%AC15%EF%BC%88%E7%AC%AC31%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%8E%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%BC%92%E3%80%8F.pdf

- 都市江戸の成立 https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN0006957X-00000054-0001.pdf?file_id=39067

- 織田信長が行った政策の狙いは?政治や経済への影響をわかりやすく紹介 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/person/odanobunaga-policy/

- 【歴史解説】戦国・農民のルーティーン1日編!実はこうだった!?【MONONOFU物語】 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=KX23DHPp7hs

- 1 時代別に見るインフラ整備 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h25/hakusho/h26/html/n1111000.html

- 2014年 第4回 「風林火山・武田信玄から学ぶ“経済格差を埋めるための工夫”」 - マイアドバイザー https://www.my-adviser.jp/rekishi-1150/

- 伊達政宗 勝色に金の丸(金箔使用) - 戦国武将 旗・馬印 旭青工 https://asahi.shop-pro.jp/?pid=176766040

- 偉人たちの財務戦略 武田信玄 富を生み出したインフラ事業とは③ 天下取りを決める次の一手は?【日経プラス9】(2023年2月3日) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=3sQaOAjc5hM

- 世界遺産 石見銀山のすべて:戦国群雄の争奪戦 - 石州瓦工業組合 https://www.sekisyu-kawara.jp/iwamiginzan/soudatsu/index.html

- 石見銀山|中世ヨーロッパの地図に記された銀山王国 - JR西日本 https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/07_vol_114/feature01.html

- 毛利元就に尼子に大内…誰もが血眼になって奪い合ったその山の名は「石見銀山」【前編】 | 歴史・文化 - Japaaan - ページ 2 https://mag.japaaan.com/archives/194939/2

- 戦国大名はどのようにして収入を確保していたのか? - パンタポルタ https://www.phantaporta.com/2018/01/blog-post19_22.html

- 【第4回】市場で争う戦国武将達 ~信長の市場振興~(後編) https://money-bu-jpx.com/news/article026177/

- 会合衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E5%90%88%E8%A1%86

- 博多商人(はかたしょうにん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%95%86%E4%BA%BA-113492

- 【やさしい歴史用語解説】「会合衆」 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1620

- 会合衆(エゴウシュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%9A%E5%90%88%E8%A1%86-36342

- 特産物一覧 - 戦国日本の津々浦々 https://proto.harisen.jp/ichiran/tokusan_ichiran.htm

- その価値、一国相当なり!戦国時代の器がハンパない件。 | 大人も子供も楽しめるイベント https://tyanbara.org/sengoku-history/2018010125032/

- 広益国産考 - | 貴重資料画像データベース | 龍谷大学図書館 https://da.library.ryukoku.ac.jp/page/200827

- 農業の発達 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%99%BA%E9%81%94/

- 「江戸日本の転換点」書評 列島改造!! 成長の限界に直面 - 好書好日 https://book.asahi.com/article/11597419

- 日本最古の農業書 「農業全書」とは - マイナビ農業 https://agri.mynavi.jp/2018_04_08_24073/

- 1697年 農業全書 日本最古の農書 宮崎安貞著 序文は貝原益軒 - おもとの豊明園(ほうめいえん) https://houmeien.co.jp/?p=9811

- 一橋大日本史/2010年第1問_解法のヒント https://tsuka-atelier.sakura.ne.jp/ronjutu/hitotsubashi/kakomon/kaisetsu/kaisetsu101.html

- note.com https://note.com/saimonasuka/n/n0c9a6d987dfd#:~:text=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%88%9D%E6%9C%9F%E3%81%AE%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%B6%B2,%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%8C%E7%99%BA%E5%B1%95%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 【高校日本史】江戸時代の交通の整備と発達の要点ポイント | ガクモンモ https://gakumongakumo.club/edo-kotu-2/

- 江戸時代中後期における経済発展と株仲間の研究 - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/109622/SASAKIKatsuro41.pdf

- (1)農産物の変遷と農家の経済 - 香芝市公式ホームページ https://www.city.kashiba.lg.jp/site/sekki/7523.html

- 2010年度入試問題解説一橋大学「日本史」1 http://nozawanote.g1.xrea.com/02entrance_examination/hitotsubasi/10hitotsubasi_exam1.html

- 大久保利通文書(殖産興業) - rekishi https://hiroseki.sakura.ne.jp/shokusan2.html