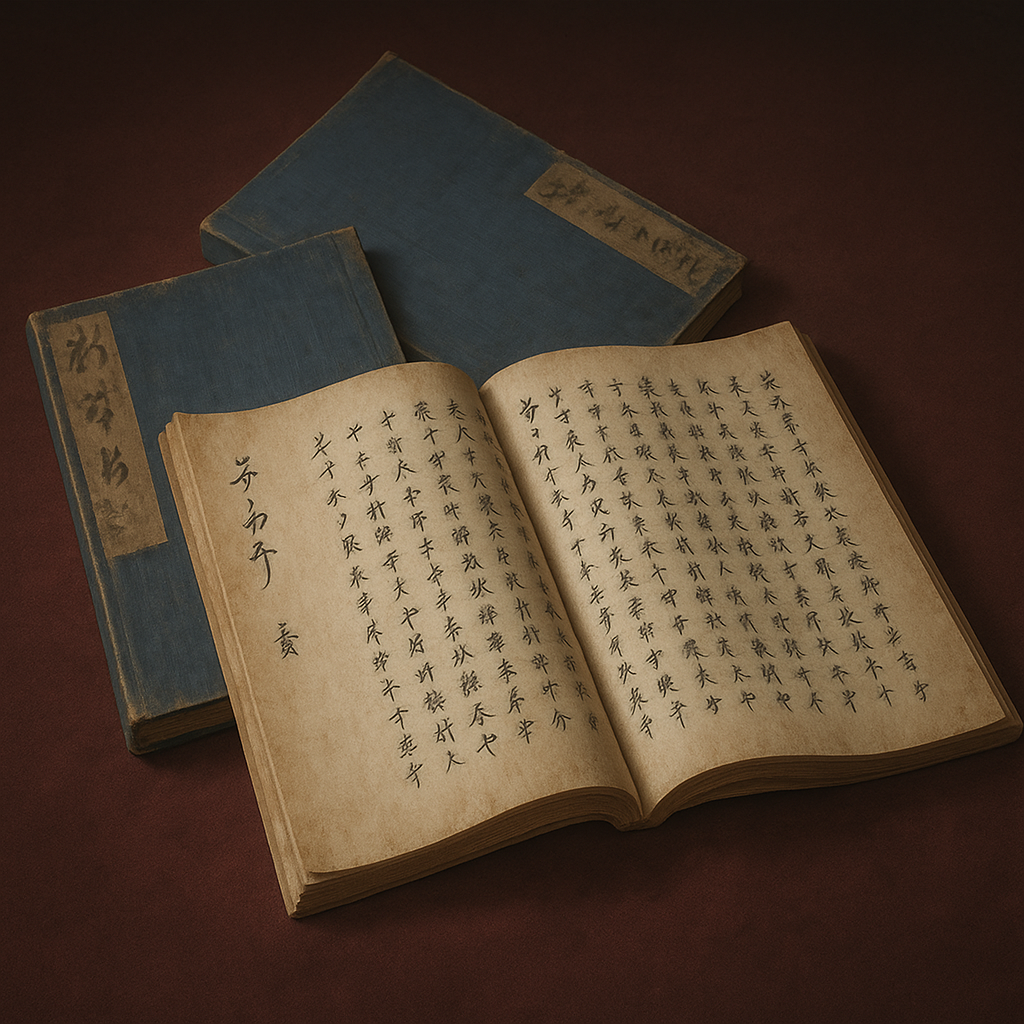

忍術秘書応義

『忍術秘書応義』は、甲賀流忍術の伝書。聖徳太子を起源とし、竹中半兵衛が写本したと伝わるが、江戸中期に甲賀衆が自らのアイデンティティ再構築のため創造。

『忍術秘書応義』の総合的分析:戦国史の視点から見た伝承と史実

序章:『忍術秘書応義』—伝承と史実の狭間

本報告書は、甲賀流の忍術伝書とされる『忍術秘書応義』(別名『忍術応義伝』)について、その書にまつわる伝承を丹念に追いながらも、歴史学的な史料批判を通じてその実像に迫ることを目的とする。一般に本書は、日本最古の忍者・大伴細人と聖徳太子の逸話を記し、天正年間に成立したと伝えられている。しかし、この一見華麗な由緒は、歴史的事実としてどの程度まで受け入れられるのであろうか。もし事実でないとすれば、なぜ、そして誰が、そのような伝承を創出し、必要としたのか。この中心的な問いを解明することが、本報告書の主眼である。

分析にあたっては、『忍術秘書応義』を単体の忍術書として孤立させて考察するのではなく、戦国時代から江戸時代へと移行する激動期において、甲賀武士団が経験した社会的・政治的変容と、それに伴う自己認識(アイデンティティ)の再構築という、より大きな歴史的ダイナミズムの中に位置づける。本書に込められた物語を解読することは、単に一冊の伝書の真偽を問うに留まらず、歴史の転換期を生きた人々の記憶とアイデンティティの在り方を浮き彫りにする試みとなる。伝承の背後に隠された、甲賀武士団の栄光と挫折、そして再起への切実な願いを読み解くことで、本書の持つ真の歴史的価値を明らかにしたい。

第一章:伝承にみる『忍術秘書応義』の姿

『忍術秘書応義』を歴史考証の俎上に載せる前に、まずは史実性の判断を一旦保留し、伝承として語られてきた本書の姿を、現存する資料に基づき忠実に描き出す。ここに描かれるのは、最高の権威と高潔な理念、そして戦国の著名人が織りなす、完璧に構築された流派の起源譚である。

1.1 書誌情報と伝来

伝承によれば、『忍術秘書応義』は甲賀流忍術の秘伝を記した書物であり、正式名称を『忍術秘書応義伝之巻(にんじゅつひしょおうぎでんのかん)』、あるいは簡潔に『忍術応義伝(にんじゅつおうぎでん)』とも呼ばれる 1 。全一巻の巻物として伝えられており、その内容は甲賀の特定の家に代々受け継がれてきたとされる 1 。

伝来した家系として特に名が挙げられるのは、頓宮(とんぐう)家である。頓宮家は、戦国期に甲賀の地で自治連合体を形成した「甲賀五十三家」に数えられ、その中でも特に有力な「北山九家」の一つ、頓宮四方之佑(しほうのすけ)の家系だとされる 1 。また、同じく甲賀五十三家の筆頭格であった望月家に伝わる系統も存在し、この頓宮家伝と望月家伝の二つの系統が、甲賀流の忍術伝書として特に有名であったとされている 2 。このように、甲賀を代表する名門の家に伝来したという事実そのものが、本書の価値を裏付ける重要な要素として語られてきた。

1.2 起源譚の核心:「志能備」の誕生

本書の伝承の中で最も重要かつ特徴的なのが、忍びの起源を飛鳥時代にまで遡らせる壮大な物語である。その中心人物として登場するのが、日本最古の忍者とも称される大伴細人(おおとものほそひと、細入とも記される)である 3 。

伝承によれば、大伴細人は聖徳太子に仕えた人物であった。当時、朝廷の権力を二分していた蘇我氏と物部氏の対立が激化し、聖徳太子は蘇我馬子と共に、仏教排斥を掲げる物部守屋の討伐軍を起こした。その際、大伴細人は太子に仕え、諜報活動や謀略を用いて守屋軍を混乱させ、討伐に大きく貢献したとされる。

この功績を高く評価した聖徳太子は、大伴細人に「志能備(しのび)」という特別な名を与えたと伝えられる 3 。この「志能備」という呼称は、単に音を当てただけのものではない。後世の解釈によれば、これは「志を能(よ)くして、事に備える」という、極めて高潔な理念を示す言葉であるとされる 5 。つまり、忍びとは単なる隠密活動家ではなく、主君のために高い志を持ち、あらゆる事態に備える忠義の士であるという精神性が、この起源譚によって与えられたのである。忍術の歴史を、皇族であり聖人でもある聖徳太子に結びつけ、その始まりに高邁な理念を据えることで、本書は忍びという存在そのものを神聖化し、その価値を絶対的なものへと高めている。

1.3 天正年間成立説とその系譜

本書の伝承は、その起源を古代に求めるだけでなく、戦国時代における具体的な成立過程についても詳細に語っている。この系譜が、本書に歴史的なリアリティと権威を与えている。

まず、本書の原本とされるものが記されたのは、天正13年(1585年)であると伝えられる 1 。織田信長が本能寺に倒れ、豊臣秀吉が天下統一へと突き進む、まさに戦国乱世の最終盤にあたる時期である。

さらに、この伝承に決定的な権威を与えているのが、高名な軍師・竹中半兵衛重治の存在である。原本が成立した翌年の天正14年(1586年)、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に仕えた天才軍師として知られる竹中半兵衛が、この秘書を自ら書き写したとされるのである 1 。当時最高の知将と謳われた人物が関与したという事実は、本書が単なる一地方の伝書ではなく、天下の情勢にも通じる価値ある書物であったことを強く示唆する。

そして、この竹中半兵衛による写本が、長い時を経て甲賀の地で受け継がれていく。時代は下って江戸時代後期の天保12年(1841年)、本書を伝えてきた頓宮家の後裔である頓宮盛重という人物が、この竹中半兵衛本をさらに書き写した 1 。現在に伝わるとされるのは、この天保年間の写本であるとされる。このように、聖徳太子に始まり、戦国時代の天才軍師を経て、江戸時代の甲賀の家に至るという、幾重にも連なる複雑な伝承の系譜こそが、『忍術秘書応義』の由緒と正統性を物語る根幹となっているのである。

第二章:歴史考証—『忍術秘書応義』成立の真実

第一章で見たように、『忍術秘書応義』の伝承は、聖徳太子という古代の聖人、竹中半兵衛という戦国の知将、そして甲賀の名門という、権威ある要素を巧みに配置し、その正統性を主張している。しかし、この一見完璧に構築された物語は、歴史学的な史料批判の検証に耐えうるものなのだろうか。本章では、伝承の核心部分を歴史的事実と照合し、本書が真に成立した時代とその背景を明らかにする。

2.1 決定的矛盾:竹中半兵衛の没年

『忍術秘書応義』の伝承を検証する上で、最も決定的かつ動かぬ証拠となるのが、写本を作成したとされる竹中半兵衛の没年である。

伝承では、竹中半兵衛が本書を書き写したのは天正14年(1586年)とされている 1 。しかし、信頼性の高い同時代の史料である『信長公記』をはじめ、複数の歴史記録が一致して示すところによれば、竹中半兵衛重治は天正7年(1579年)、羽柴秀吉に従軍していた播磨の三木城攻めの陣中において病没している。これは、戦国史研究において確定した事実である。

つまり、伝承が主張する天正14年には、竹中半兵衛はすでにこの世の人ではなかった。没後7年が経過した人物が書物を書き写すことは物理的に不可能であり、この一点をもって「天正14年竹中半兵衛写」という伝承は、歴史的事実として成立し得ないことが明白となる。この致命的な矛盾は、本書の成立年代を戦国時代とする説を根本から覆し、その起源を全面的に見直す必要性を示すものである。

2.2 江戸期の「権威付け」という文化潮流

竹中半兵衛の没年という矛盾は、単なる間違いとして片付けられるものではない。それは、本書が成立した真の時代背景を指し示す重要な手がかりとなる。戦国乱世が終焉を迎え、徳川幕府による泰平の世が訪れると、武士や武術流派の価値基準は大きく変化した。合戦における実用的な強さや功績よりも、その流派がいかに由緒正しく、高尚な精神性を持つかという「歴史」や「物語」が重視されるようになったのである 7 。

この風潮の中で、多くの武術流派、芸道諸流、あるいは武家そのものが、自らの起源を神代の神々、源義経や楠木正成といった歴史上の英雄、あるいは高名な人物に結びつけることで、その権威と正統性を高めようとした 3 。これは「権威付け」と呼ばれる、江戸時代に広く見られた文化的現象である。

忍術の世界も例外ではない。例えば、伊賀・甲賀忍術の集大成である『萬川集海』は、その淵源を中国古代の兵法書『武経七書』、特に『孫子』の用間篇に求めている 10 。また、他の忍術伝書には、天武天皇や神代の神々を忍術の祖とするものも存在する 3 。これらの記述は、歴史的事実として裏付けることは困難であり、自らの流派をより古く、より権威あるものに見せるための創作と理解されている。『忍術秘書応義』が聖徳太子や竹中半兵衛といった著名な人物の名を借りたのも、まさにこの江戸時代の文化潮流の中に位置づけられると考えるのが自然である。

2.3 なぜ聖徳太子が選ばれたのか

数ある歴史上の偉人の中で、なぜ『忍術秘書応義』は聖徳太子をその起源として選んだのか。その理由は、江戸時代における聖徳太子像の多面的な性格に求めることができる。

第一に、聖徳太子は単なる政治家ではなく、超人的な能力を持つ聖人として広く信仰されていた。一度に十人の訴えを聞き分けたという「豊聡耳」の伝説や、未来を予見する能力を持っていたという伝承は、その神秘性を高めていた 12 。このような超人としてのイメージは、常人離れした技を用いる忍術の祖として、人々を納得させるのに非常に都合が良かった。

第二に、聖徳太子は「職人の祖」としての側面を持っていた。法隆寺をはじめとする数々の寺院を建立したという伝説から、太子は大工や左官といった建築技術者たちの守護神、祖神として篤く崇敬されていたのである 12 。忍術もまた、情報収集、潜入、破壊工作など、極めて専門的で高度な「技術」の体系である。この「技術の祖」という太子の性格が、忍術という特殊技能の起源として結びつけられやすかったと考えられる。

そして第三に、聖徳太子に起源を求めることは、忍びのイメージを向上させる上で極めて有効であった。「忍び」という言葉は、本来、窃盗や諜報といった、どこか日陰の活動を想起させる。しかし、その創始者を国家の安寧を願う聖徳太子とすることで、「忍び」は単なるスパイ活動ではなく、「国家鎮護のために働く高潔な存在」へとその意味を昇華させることができる。特に、太子が与えたとされる「志能備」という名称は、「志を能くして備える」という倫理的な意味合いを持ち、忍びの活動に道徳的な正当性を与える役割を果たした 5 。

2.4 結論:江戸中期成立説の妥当性

以上の分析を総合的に判断すると、『忍術秘書応義』の真の成立時期は、伝承が語る戦国時代ではなく、学術的な通説が示す通り「江戸中期」と見るのが最も妥当である 2 。その論拠は以下の三点に集約される。

- 時代考証上の明白な矛盾: 竹中半兵衛の没年という、覆すことのできない歴史的事実との齟齬。

- 文化的背景との合致: 江戸時代に広く見られた、流派の歴史を遡らせて権威を高める「権威付け」という文化的現象の典型例であること。

- 物語の構造的特徴: 聖徳太子を起源とする物語が、忍びのイメージ向上と正当化という、江戸時代の価値観に強く合致していること。

これらの点から、『忍術秘書応義』は戦国時代のリアルタイムな記録ではなく、後世である江戸時代に、特定の意図をもって「創造された歴史」と結論づけられる。なお、伝承にある天保12年(1841年)の頓宮盛重による写本の存在は、この創造された物語が、幕末に至るまで甲賀の旧家で大切に伝承され、彼らのアイデンティティの一部となっていたことを示す貴重な証左と言えるだろう 1 。

【表:『忍術秘書応義』の伝承と史実の対照表】

|

項目 |

『忍術秘書応義』の伝承 1 |

歴史的事実 |

考察 |

|

原本成立年 |

天正13年 (1585年) |

豊臣秀吉による甲賀侍衆の改易処分(甲賀ゆれ)が行われた年 15 。 |

甲賀武士団が解体されるという激動の年に、忍術書が編纂されたとする点には不自然さが残る。 |

|

写本の作成者 |

竹中半兵衛 |

天正7年 (1579年) に病没。 |

没後7年の人物による写本は物理的に不可能。伝承の信憑性を根本から覆す決定的矛盾。 |

|

写本の作成年 |

天正14年 (1586年) |

竹中半兵衛は既に故人。 |

成立年と作成者の双方に矛盾があり、この記述は後世の創作である可能性が極めて高い。 |

|

起源 |

聖徳太子と大伴細人 3 |

『日本書紀』等の一次史料にこの逸話の直接的な記述はない。 |

江戸期に流行した「権威付け」の一環として、著名な歴史上の人物に起源を求める創作の典型例 3 。 |

第三章:戦国乱世の甲賀武士団—その実像と伝書との乖離

『忍術秘書応義』が江戸時代に創造された歴史であるとすれば、次に問われるべきは、なぜそのような「記憶の創造」が必要とされたのか、その動機である。その答えは、伝承が生まれた江戸時代から遡り、甲賀武士団が戦国乱世、とりわけ織田・豊臣政権下で辿った劇的な運命の中に隠されている。本章では、彼らの実像と歴史的経験を追い、それが『忍術秘書応義』という物語を生み出す土壌となった過程を社会史的に考察する。

3.1 自治と連合の時代:「甲賀郡中惣」

『忍術秘書応義』が描く「主君に絶対的に仕える忠義の士」という姿とは裏腹に、戦国時代の甲賀武士団(甲賀衆)の実像は、より自立的で水平的な組織であった。当時の甲賀郡は、特定の戦国大名による一元的な支配を受けず、「甲賀郡中惣(こうかぐんちゅうそう)」と呼ばれる地侍たちの連合体によって自治が行われていたのである 17 。

この「郡中惣」は、いわば地侍たちの共和国とも言える組織であり、彼らは一族や地域の同名集団で強固に団結し(一味同心)、重要な決定事項は武力ではなく話し合い(談合)によって決めていた 17 。彼らは、近江守護であった六角氏などの要請に応じて軍事協力を行うことはあったが、それは対等な同盟関係に近く、絶対的な主従関係ではなかった。その軍事力は高く評価されており、特に夜襲や焼き討ちといったゲリラ戦を得意とし、室町幕府軍を大いに苦しめた記録も残っている 2 。この自らの土地は自らで守るという独立不羈の精神こそが、戦国期における甲賀衆の本来の姿であった。

3.2 崩壊と離散:「甲賀ゆれ」という衝撃

甲賀衆の独立性は、天下統一を目指す巨大権力にとっては看過できない存在であった。織田信長の時代、甲賀衆は信長に臣従し、天正9年(1581年)の天正伊賀の乱では、信長軍の一部として伊賀攻めに参加するなど、巨大権力との緊張をはらんだ関係を保っていた 20 。

しかし、その運命が暗転するのが天正13年(1585年)である。天下統一を目前にした豊臣秀吉は、中央集権体制を確立する過程で、甲賀衆が持つ独立した軍事力と自治組織を危険視した。秀吉は「惣無事令」を背景に、甲賀の侍衆に対して大規模な検地と刀狩りを断行し、彼らの所領を没収、武士としての身分を剥奪する改易処分を下したのである 15 。

この事件は、甲賀社会に激しい揺さぶりをかけたことから「甲賀ゆれ」と呼ばれている 16 。これにより、昨日まで土地を支配していた地侍たちは、一夜にしてその地位と生活基盤を失い、多くが浪人や帰農を余儀なくされた。これは甲賀武士団にとって、単なる軍事的な敗北ではなく、社会的な存在基盤そのものを根底から覆されるという、最大の屈辱であり、深刻なトラウマとなった。武士の身分を失いながらも、かつての誇りを胸に秘めた者たちは、自らを「甲賀古士(こうかこし)」と称し、再起の機会をうかがうこととなる 24 。

3.3 再起の道:「神君伊賀越え」と徳川への仕官

失意の底にあった甲賀衆に、最大の転機が訪れる。それは「甲賀ゆれ」に先立つ天正10年(1582年)の「本能寺の変」直後の出来事であった。信長が討たれた時、堺に滞在していた徳川家康は、明智光秀軍の追討を避けるため、危険な伊賀・甲賀の地を抜けて本国の三河へ帰還するという決死の逃避行を敢行した。これが世に言う「神君伊賀越え」である 25 。

この時、甲賀衆は伊賀衆と共に家康一行の道案内と護衛を務め、追手を振り切りながら無事に伊勢湾まで送り届けた 17 。多羅尾光俊ら甲賀の有力者は家康を自らの城で手厚くもてなし、情報収集と警護に全面的な協力をしたことが『三河物語』などの史料にも記録されている 29 。

この功績を徳川家康は終生忘れなかった。豊臣政権下で不遇をかこっていた甲賀衆にとって、家康は唯一の希望であった。関ヶ原の戦いを経て家康が天下人となり、江戸幕府を開くと、甲賀衆はその功績を認められ、幕府の家臣団に正式に組み込まれることになった。彼らは「甲賀組」として組織され、江戸城大手三門の警備など、枢要な役目を担う鉄砲百人組の同心として、武士としての地位を見事に回復したのである 31 。

3.4 「記憶の創造」—なぜ『秘書応義』は必要だったのか

この「独立した地侍」から「徳川の家臣」へという劇的な身分の変化こそが、『忍術秘書応義』という物語を必要とした根源的な動機である。

江戸幕府の同心となった甲賀衆にとって、もはや「郡中惣」に代表される独立自治の精神は、新たな体制の中では称賛されるべき過去ではなかった。彼らに求められる新たなアイデンティティは、主君である徳川家に絶対の忠誠を誓う「譜代の家臣」としての姿であった。この新しい自己像を正当化し、より栄光あるものとして語るために、彼らは自らの歴史を再解釈する必要に迫られたのである。

ここに、『忍術秘書応義』に描かれた「聖徳太子に仕える忠義の士・大伴細人」の物語が、極めて重要な意味を持つ。この古代の物語は、まさに「徳川家康に仕える忠義の士・甲賀衆」という、彼らが理想とする自己像の完璧な投影であった。自分たちの歴史的偉業である「神君伊賀越え」を、さらに神聖な古代の出来事に重ね合わせることで、彼らは自らの徳川家への奉公を、単なる戦功による仕官ではなく、太古から続く「公儀に仕える」という天命に根差したものとして位置づけようとしたのである。

さらに注目すべきは、伝承が語る本書の成立年が、天正13年(1585年)という「甲賀ゆれ」の年と奇しくも一致する点である。これは偶然とは考えにくい。武士身分を剥奪された最大の屈辱の年に、実は忍術の最も重要な秘伝が記されていた、という物語を創造すること。それは、歴史の敗者としての汚名を雪ぎ、文化の継承者として自らを再定義する、一種の「記憶の書き換え」であった可能性が考えられる。つまり、『忍術秘書応義』の起源譚は、単なる権威付けに留まらず、戦国末期の没落というトラウマを克服し、近世武家社会の中で新たな誇りを再構築しようとした甲賀衆の、切実なアイデンティティ表明の書であったと結論づけることができる。

第四章:忍術諸伝書の中での位置付けと比較

『忍術秘書応義』が、甲賀武士団の歴史的経験に根差した「記憶の創造物」であるとすれば、その特異性は、他の忍術伝書と比較することで一層明確になる。また、近年の歴史学で進展する「偽書・偽伝承」研究の文脈に置くことで、本書の歴史的価値をより深く理解することが可能となる。本章では、これらの比較的視点から『忍術秘書応義』を再評価する。

4.1 三大忍書との比較分析

江戸時代に成立した忍術伝書の中でも、特に重要とされるのが『萬川集海』『正忍記』『忍秘伝』の三大忍書である 35 。これらと比較することで、『忍術秘書応義』の際立った性格が浮かび上がる。

- 『萬川集海』(ばんせんしゅうかい): 延宝4年(1676年)に伊賀の藤林保武によって著されたこの書は、伊賀・甲賀49流派の忍術を集大成した、まさに「忍術の百科事典」である 11 。その構成は、「正心」(精神論)、「将知」(大将の心得)、「陽忍」「陰忍」(具体的な潜入・諜報術)、「天時」(天文・気象学)、「忍器」(道具の製法と使用法)といった複数の巻から成り、極めて体系的かつ網羅的である 11 。主眼は、忍術という技術体系を客観的に整理し、後世に伝えることに置かれている。

- 『正忍記』(しょうにんき): 延宝9年(1681年)に紀州藩の軍学者・名取正澄が著したこの書は、より実践的な諜報員のためのマニュアルといった性格が強い 7 。変装術である「七方出(しちほういで)」や、携帯すべき「忍び六具」といった具体的なノウハウに加え、敵地で情報を得るための人心掌握術や心理的な駆け引き、さらには「相手を論破してはいけない」といった人間関係の機微まで説いている 39 。『萬川集海』が組織論や技術論の集大成であるとすれば、『正忍記』は個々の忍びが現場で生き抜くための、人間臭い知恵と心得に満ちている。

- 『忍術秘書応義』の位置付け: これら二つの代表的な伝書と比較した時、『忍術秘書応義』の特異性は明らかである。本書には、『萬川集海』のような体系的な技術論や、『正忍記』のような具体的な諜報術に関する記述はほとんど見られない。その内容のほぼ全てが、第一章で見たように、流派の起源を聖徳太子に求める「由緒」の語りに費やされている。つまり、本書は実践的な忍術論というよりも、自らの流派の正統性とブランド価値を主張するための「イデオロギーの書」「起源譚」としての性格に極度に特化しているのである。

【表:主要忍術伝書の比較概要】

|

書名 |

成立年代(学説) |

伝承流派 |

主な内容と特徴 |

史料的性格 |

|

『忍術秘書応義』 |

江戸中期 2 |

甲賀流 1 |

聖徳太子を起源とする由緒、創始の物語が中心。具体的な術技よりも正統性の主張に特化。 |

由緒書・起源譚 |

|

『萬川集海』 |

延宝4年 (1676年) 11 |

伊賀・甲賀諸流派 |

精神論から具体的な忍術、忍器までを網羅的に集大成した「百科事典」。体系的・網羅的。 |

忍術大系書 |

|

『正忍記』 |

延宝9年 (1681年) 39 |

紀州流(新楠流) |

諜報活動、人心掌握、変装術など、個人の実践的な心得と技術に重点。心理的側面が強い。 |

実践的諜報マニュアル |

4.2 偽書・偽伝承研究の視座

『忍術秘書応義』の「由緒書」としての性格は、近年の歴史学で注目を集める「偽書・偽伝承」研究の文脈に置くことで、より深い理解が可能となる。

特に比較対象として興味深いのが、江戸時代後期に南山城(現在の京都府南部)の椿井政隆(つばいまさたか)という人物によって大量に作成された「椿井文書」である 40 。椿井政隆は、村同士の土地争いや寺社の由緒をめぐる訴訟などに介入し、依頼主の主張に沿った中世の古文書や系図、絵図などをセットで偽作した。これらは極めて巧妙に作られており、長らく本物の史料として市町村史などに掲載されてきた歴史がある 40 。

椿井文書が、村や寺社の権利・由緒を「創造」するために作られたように、『忍術秘書応義』もまた、甲賀流という流派、ひいては徳川に仕える甲賀衆という集団の由緒と名誉を「創造」し、その価値を高めるという点で、全く同じ構造と動機を持っている。

しかし、ここで重要なのは、これらの文書を現代的な価値観で単に「偽造」「詐欺」と断罪して終わらせないことである。椿井政-隆のような人物の活動の背景には、過去の理想的な姿を「復元」し、それを手本とすることで現在の秩序や正統性を確立しようとする、江戸時代特有の歴史認識や国学思想が存在した 41 。彼らにとってそれは、単なる嘘ではなく、あるべき歴史の姿を再構築する知的作業であった側面も持つ。

『忍術秘書応義』もまた、この文脈で理解する必要がある。それは、甲賀衆の子孫たちが、自分たちの存在意義を徳川治世下で再確認するために行った、壮大な「歴史の再構築」プロジェクトの産物なのである。したがって、本書は単なる偽書ではなく、江戸時代の武士階級が抱いていた歴史意識やアイデンティティの在り方を如実に示す、貴重な文化史的史料として評価されるべきである。

結論:歴史史料としての『忍術秘書応義』の価値

本報告書で展開してきた多角的な分析を通じて、『忍術秘書応義』という一冊の伝書が持つ二つの側面が明らかになった。それは、戦国時代史の研究対象としての価値と、江戸時代の思想史・文化史の研究対象としての価値である。この二つの側面を明確に区別して評価することこそ、本書と正しく向き合うための鍵となる。

第一に、戦国時代の忍術や甲賀武士団の活動を直接的に伝える一次史料として、『忍術秘書応義』の価値は極めて限定的であると言わざるを得ない。第二章で論証した通り、本書の成立に関わる伝承、特に竹中半兵衛による天正年間の写本という記述は、時代考証的に明白な矛盾を抱えており、後世の創作であることはほぼ間違いない。したがって、本書に記された聖徳太子や大伴細人の逸話を、戦国時代あるいはそれ以前の歴史的事実として扱うことはできず、戦国史研究に直接利用するには、極めて慎重な史料批判が求められる。

しかし、第二に、本書は「江戸時代に生きた甲賀衆の子孫たちが、自らの祖先と歴史をどのように認識し、語り継ごうとしたか」を示す、極めて貴重な「記憶の史料」としての価値を持つ。第三章で詳述したように、甲賀衆は戦国末期の「甲賀ゆれ」による没落と、江戸初期の「神君伊賀越え」の功績による再起という、劇的な歴史を経験した。本書に描かれた「聖徳太子に仕える忠義の士」という理想像は、徳川幕府の家臣という新たな体制の中で、自らのアイデンティティと誇りを再構築しようとした彼らの切実な願いが結晶化したものである。本書は、歴史の敗者がそのトラウマを乗り越え、新たな支配秩序の中で自らの存在価値を意味づけようとする、人間の営みの普遍的な一断面を我々に示してくれる。

この視点に立つとき、『忍術秘書応義』の研究は、単に忍術史の一コマを解明するに留まらない。それは、近世武家社会における「歴史の創造」と「アイデンティティの形成」という、より大きな歴史学のテーマに光を当てるものとなる。史料に書かれていることを鵜呑みにするのではなく、その記述の背後にある人々の思いや社会状況を読み解くという、歴史学の醍醐味と重要性を、本書は我々に教えてくれるのである。

最終的に、『忍術秘書応義』は、戦国時代の「忍術」そのものを語る書ではない。それは、戦国という乱世を生き抜いた人々の「記憶」が、江戸という泰平の時代の中で、いかにして一つの壮大な「物語」へと結晶化していったかを示す、類稀なる文化遺産である。その真の価値は、書かれた内容の真偽にあるのではなく、なぜそのように書かれなければならなかったのかという、歴史の深層を我々に問いかける点にこそ存在する。この問いを真摯に受け止めることによってのみ、私たちはこの複雑で魅力的な伝書と、誠実に向き合うことができるのである。

引用文献

- 忍術秘書応義伝之巻 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E5%BF%8D%E8%A1%93%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%BF%9C%E7%BE%A9%E4%BC%9D%E4%B9%8B%E5%B7%BB

- 忍者の歴史 |忍びの館 https://ninja-yakata.net/history.html

- 第3回 忍者の起源伝承 - 伊賀ポータル https://www.igaportal.co.jp/ninja/1582

- 伊賀の人々はなぜ「忍者」として生きる道を見出したのか? 伊賀忍者のルーツを探る - 歴史人 https://www.rekishijin.com/25997

- 平成芭蕉の旅語録〜忍者の日(2月22日)の「リアル忍者を訪ねる旅」 https://heiseibasho.com/heiseibasho-comment-realninja-tour/

- あんな家こんな人: vol.16 忍者参上 - ロサンゼルス 日刊サン https://www.nikkansan.com/column/post/1000002621

- 秘伝之巻 忍術書を読んでみよう - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/33/4.html

- 忍術伝書 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/bou/bou/kemuri/8.html

- 草鹿家文庫 p16~20 https://library2.n-fukushi.ac.jp/kusaka/16-20.htm

- 忍術・忍者の起源と発達 - 大陸よりの伝来説・・・・ 武経七書の間諜 https://www.city.iga.lg.jp/cmsfiles/contents/0000008/8887/kawakami.pdf

- 万川集海 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%B7%9D%E9%9B%86%E6%B5%B7

- 聖徳太子 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%AD%90

- 聖徳太子は大工さんか|作業員 - note https://note.com/masachan5/n/n3edeef03ff14

- 「大工さん」はかつては公務員だった!古代日本の建築職人の社会的地位に関するトリビア https://mag.japaaan.com/archives/233825

- 甲賀流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E8%B3%80%E6%B5%81

- 甲賀ゆれとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B2%E8%B3%80%E3%82%86%E3%82%8C

- 地域の平和を守った忍者たち - 日本遺産 忍びの里 伊賀・甲賀 https://shinobinosato.com/heritage/story2/

- 甲賀郡中惣(こうがぐんちゅうそう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E8%B3%80%E9%83%A1%E4%B8%AD%E6%83%A3-1164335

- 忍びの里 伊賀・甲賀-リアル忍者を求めて- 『萬 川集 海 』 - 日本遺産ポータルサイト https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/datas/files/2023/07/19/a81492a42a2d1c5f97275f590c854dcfed4e5020.pdf

- 天正伊賀乱(信長の伊賀攻め)について https://returntokoka.com/2024/09/12/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E4%BC%8A%E8%B3%80%E4%B9%B1%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E4%BC%8A%E8%B3%80%E6%94%BB%E3%82%81%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

- 歴史の陰に 忍者あり - OKB総研 https://www.okb-kri.jp/wp-content/uploads/2019/03/167-rekishi.pdf

- 忍者 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E8%80%85

- 甲賀流忍術屋敷/ホームメイト https://www.meihaku.jp/sword-basic/kokaryuninja/

- 武士の身分を取り戻せ!明治維新の戦場を駆け抜けた甲賀忍者たちの武勇伝【上】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/115357/2

- お茶の京都 | 徳川家康公 伊賀越え ゆかりの地めぐり https://lp.ochanokyoto.jp/igagoe

- 【神君伊賀越え】家康は何かを隠している?謎だらけの伊賀越えの真相 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/history/shinkun-igagoe/

- 忍びの里 伊賀・甲賀|日本遺産ポータルサイト - 文化庁 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story042/

- 伊賀と甲賀の忍者:歴史の中のリアルな忍者の姿 - note https://note.com/sengoku_irotuya/n/n6f5d7be6efcc

- 「どうする家康」第29回「伊賀を越えろ!」 家康の徳が天運を引き寄せた伊賀越え - note https://note.com/tender_bee49/n/n68adbebd1dbe

- 「どうする家康」徳川家康は伊賀越えの危難をどう乗り越えたのか - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/135

- 甲賀者(コウガモノ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E8%B3%80%E8%80%85-61636

- 遠藤宗家オフィシャルホームページ|甲賀組百人同心 http://endosoke.org/concentric.html

- 梅田杢之丞 甲賀百人武士 - 遠藤 潔オフィシャルサイト http://kiyoshi-endo.com/information/detail.php?id=633

- で表しております百人組【甲賀組】遠藤宗家は、徳川将軍家直参御目見得に該当しています。 - 江戸幕府職制表 http://endosoke.org/jobsystem.html

- 忍術伝書 - 伊賀流忍者博物館 https://iganinja.jp/2007/12/post-39.html

- 忍術、忍者とは | 伊賀流忍者屋敷と忍者博物館 https://www.iganinja.jp/ninja/ninja/index.html

- 万川集海とは | 伊賀流忍者体験施設 https://iga-nin.com/?page_id=114

- 万川集海 凡例 - 伊賀流忍者博物館 https://www.iganinja.jp/old/japanese/mansen/mansen3.html

- 正忍記とは |忍びの館 https://ninja-yakata.net/shoninki.html

- 偽の系図や由緒書…まちの文化財に!? 江戸期作成の「椿井文書」研究が本に https://book.asahi.com/article/13268159

- 虚構の歴史が現代に根付くメカニズム 偽文書研究『椿井文書』著者に聞く - 虚構新聞 https://kyoko-np.net/2022040101.html