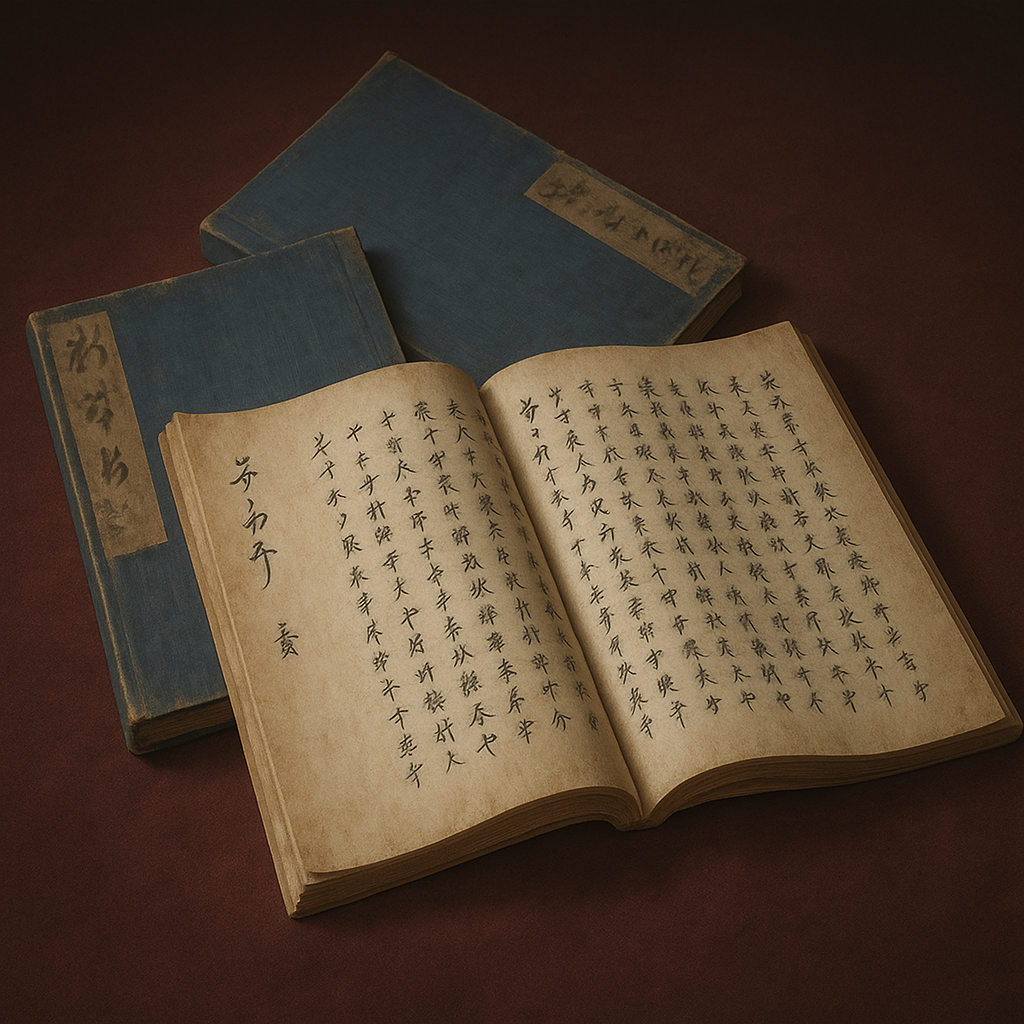

応仁記

『応仁記』は応仁の乱を描く軍記物。室町幕府の権威失墜と戦国時代への転換を叙述。日野富子像形成に影響し、後世の歴史観に多大な影響を与えた。

『応仁記』の総合的解析 — 戦国乱世の原風景をめぐる歴史叙述と記憶の形成

序論:『応仁記』とは何か

応仁・文明の乱を映す鏡としての『応仁記』

『応仁記』(おうにんき)は、応仁元年(1467年)から文明9年(1477年)までの11年間にわたり、主に京都を舞台として繰り広げられた大内乱、すなわち応仁・文明の乱を描いた軍記物語である 1 。この戦乱は、室町幕府の権威を根底から揺るがし、守護大名による既存の支配体制を崩壊させ、実力主義が横行する「戦国時代」への扉を開いた画期的な出来事として歴史に刻まれている 3 。したがって、『応仁記』は単なる一合戦の記録という枠を超え、中世的な秩序が終焉を迎え、新たな乱世が到来する時代の転換点を叙述した作品として、極めて重要な位置を占めている。

軍記物語というジャンルの特性と本報告書の目的

『応仁記』は、『平家物語』や『太平記』といった先行する軍記物語の伝統に連なる作品であり、その叙述には史実の記録と文学的な脚色とが色濃く混在している 4 。研究史上、その文学的価値は『太平記』などに比べて低いと評価されることが多い一方で 5 、他の同種の戦記類と比較すれば、その内容は概して信憑性が高いとも指摘される 6 という、一見矛盾した評価を受けてきた。この複雑な性格を持つテキストを正しく理解するためには、一面的な評価に留まることなく、多角的な視点からの分析が不可欠である。本報告書は、この『応仁記』というテクストを、その成立の背景(作者、年代、執筆意図)、現存する諸本の系統と内容の差異、物語の構造分析、同時代の一次史料との比較を通じた史料批判、そして後世の歴史観や文化に与えた影響(享受史)といった複数の視点から徹底的に解剖し、その歴史的・文学的意義を総合的に明らかにすることを目的とする。

第一部:成立の謎 — 作者・年代・執筆意図

『応仁記』が「誰によって、いつ、何のために」書かれたのかという根源的な問いは、長らく謎に包まれてきた。古くから定説とされてきた「作者不詳・乱直後成立」という見方に対し、近年の研究は、本書が特定の政治的意図を持って編まれた「プロパガンダ」としての側面を持つ可能性を提示し、その成立の謎に新たな光を当てている。

1. 作者・成立年代をめぐる諸説

通説とその根拠

伝統的に、『応仁記』の作者および成立年代はともに不明とされてきた 1 。しかし、その内容が東西両軍の総大将であった細川勝元と山名宗全(持豊)が相次いで病死する文明5年(1473年)の出来事までを叙述の範囲としていることから、大乱の記憶が生々しいその直後の時期に成立したのではないか、とする説が古くから存在した 1 。これは、事件の当事者や見聞者がまだ多く存命であり、その証言に基づいて書かれたという蓋然性を根拠とする見方である。

16世紀成立説

一方で、より有力な説として、乱の直後に何らかの原型となる記録が作られ、それが増補・改訂され、現在我々が目にする形の『応仁記』が完成したのは16世紀中ごろ、すなわち天文・永禄年間(1532年~1570年)ではないかとする見解がある 1 。この説の背景には、現存が確認されている最古の写本が、永禄6年(1563年)の奥書を持つ竜門文庫所蔵本であるという事実がある 5 。また、物語の中に、応仁の乱の時代よりも後の戦国時代の価値観や社会状況が反映されている可能性を考慮したものであり、成立までに比較的長い時間を要したと考える説である。

研究史の変遷

『応仁記』をめぐる研究の歴史を振り返ると、当初はその成立時期を特定することが主な論点であった。しかし、研究が進展するにつれて、複数の系統の写本(諸本)が存在することが明らかになり、それらの間の関係性や内容の異同が注目されるようになった 8 。そして近年では、単なる成立年代の特定に留まらず、なぜそのような内容で書かれたのか、その背後にある執筆者の立場や意図は何か、という「テキストの政治性」を問う方向へと研究の焦点が移行している。

2. 家永遵嗣氏による新説とその衝撃

『応仁記』研究に大きな転換をもたらしたのが、学習院大学の歴史学者、家永遵嗣氏によって提唱された新説である。この説は、本書の成立背景に具体的な政治的文脈を見出し、その執筆意図を鋭く指摘した。

執筆時期と作者像の特定

家永氏は、『応仁記』の成立時期を応仁の乱終結から約40年が経過した永正5年(1508年)以降、特に管領・細川高国が幕府の実権を握っていた時期(1508年~1531年)と推定した 9 。そして、その作者は高国の周辺にいた、特定の政治的立場を持つ知識人であったと推測した。この見方は、漠然と「戦国時代中期」とされていた成立時期を、具体的な政治権力と結びつけた点で画期的であった。

政治的プロパガンダとしての『応仁記』

この説の核心は、『応仁記』を客観的な歴史記録としてではなく、特定の政治的目的を達成するために書かれた「プロパガンダ文書」として捉え直した点にある。その目的とは、当時、細川高国が政治的・軍事的に同盟関係にあった畠山政長(尾州家)の子孫や、足利義視(高国が擁立した将軍・足利義稙の父)の子孫の立場を歴史的に正当化し、彼らの名誉を高めることにあったとされる 9 。つまり、『応仁記』の物語は、過去の出来事を高国政権にとって都合の良い形で再構成し、同時代の権力闘争を有利に進めるための道具として機能したというのである。

日野富子「悪女」説の意図

この視点から『応仁記』を読み解くと、従来、乱の元凶とされてきた将軍義政の正室・日野富子に関する記述の意図が明確になる。富子を、我が子・義尚の将軍就任という私的な野心のために山名宗全と結託し、国を大乱に陥れた「悪女」として描く物語は、彼女と政治的に対立した足利義視の立場を相対的に持ち上げ、その行動を正当化するための意図的な創作であったと解釈できる 4 。富子は高国政権の時代には既に亡くなっており、たとえ不名誉な「濡れ衣」を着せられたとしても、もはや反論する者はいなかった 10 。このように、特定の人物を悪役に仕立て上げることで、対立する陣営の正統性を強調するという手法は、政治的プロパガンダの典型的な特徴である。この分析は、なぜ『応仁記』がこれほどまでに富子を悪し様に描くのかという長年の疑問に対し、説得力のある解答を提示した。

3. 執筆の背景にある思想

『応仁記』がどのような思想的背景のもとに書かれたかを探ることは、その性格を理解する上で不可欠である。

『太平記』からの影響

『応仁記』の文体は、漢字と片仮名を交えて記述する和漢混淆文であり、南北朝の動乱を描いた先行の軍記物語『太平記』から極めて強い影響を受けていることが指摘されている 4 。この影響は、単に文体を模倣したという表面的なレベルに留まらない。『太平記』が歴史上の出来事を仏教的な無常観や儒教的な道徳観に基づいて解釈し、教訓を引き出すという叙述態度を持っていたように、『応仁記』もまた、応仁の乱という出来事を通して、読者に何らかの道徳的メッセージを伝えようとする意図が明確に見て取れる。

儒教的価値観と因果応報

物語の随所には、儒教的な色彩が濃厚に現れている 1 。例えば、物語の冒頭で将軍・足利義政の政治への無関心や奢侈といった「失政」を乱の原因として挙げるのは、君主の徳が衰えれば天下が乱れるという儒教の基本的な政治思想に基づいている 5 。また、登場する武将たちの行動を、しばしばその驕りや慢心、あるいは忠義や信義といった徳目から評価し、その結果として成功や破滅がもたらされるという因果応報の論理で物語を構成している 8 。これは、読者に対して、乱世を生きる上での「戒め」や「教訓」を説くという、教化的な機能を本書が担っていたことを示している。

このように、『応仁記』の成立をめぐる研究は、単なる文献学的な作者・年代の特定という問題から、テキストが内包する「政治性」や「思想性」を解き明かす歴史叙述論へと大きく深化してきた。特に、本書が単に過去を「記録」したものではなく、特定の政治的立場から過去を「構築」し、同時代の権力闘争の道具として機能した可能性を指摘した家永説は、我々が『応仁記』を読む際の視点を根本から変えるものであった。もはや、「何が書かれているか」を無批判に受け入れるのではなく、「なぜそのように書かれているのか」「その記述は誰の利益になるのか」を常に問いながらテクストと向き合う、批判的な読解の重要性を示唆しているのである。

第二部:諸本の系統と内容の差異

一口に『応仁記』と言っても、その内容は一枚岩ではない。成立から流布に至る過程で、複数の異なるバージョン、すなわち「諸本(しょほん)」が生まれ、それぞれが独自の特徴を持っている。特に、現在広く知られている三巻本の『応仁記』は、それ以前に存在した二巻本を元に「編集」されたテキストであり、その編集過程で、元のテキストが持っていた特異な思想的背景が意図的に削除されたという事実は、本書を理解する上で極めて重要である。

1. 多様な伝本の世界

『応仁記』には、内容や構成が異なるいくつかの系統の伝本が存在する。

三巻本(流布本)

現在、最も広く知られ、一般的に『応仁記』として認識されているのは、全三巻三冊からなる系統のテキストである 1 。この系統が広く普及した最大の理由は、江戸時代後期の国学者・塙保己一(はなわほきいち)が編纂した一大叢書『群書類従』の「合戦部」に収録されたことによる 5 。活字化され多くの人々の目に触れる機会を得たことで、この三巻本が『応仁記』の標準的なテキスト(流布本)としての地位を確立した。寛永年間(1624年~1644年)に刊行された古活字版もこの系統に属し、各地に残存している 5 。

二巻本

三巻本とは別に、上巻・下巻の二巻から構成される系統の伝本が存在する 8 。この二巻本は、三巻本には見られない独自の記述を含んでおり、特に後述する「野馬台詩」という未来記(予言書)に関する注解を詳細に記している点が最大の特徴である 8 。研究上、三巻本の祖本、すなわち原型に近い形態の一つと考えられている。

関連諸本との関係

『応仁記』には、内容が類似し、しばしば混同される『応仁別記』や『応仁略記』といった関連書物が存在する 1 。近年の研究では、現在主流となっている三巻本『応仁記』は、単独で成立したものではなく、この二巻本『応仁記』と『応仁別記』という二つの異なるテキストを、一人の編者が取捨選択し、組み合わせて一つの書物にまとめ上げたものである、という見解が通説となっている 8 。この編纂作業の過程で、元のテキストからある部分が削除され、ある部分が強調されるという、意図的な編集が行われたのである。

2. 二巻本と思想的特徴 —「野馬台詩」と「百王思想」

三巻本と二巻本の最も決定的な違いは、その根底に流れる思想的枠組みにある。二巻本は、応仁の乱を特異な終末論的世界観の中で捉えようとしていた。

野馬台詩(未来記)の導入

二巻本系の最大の特徴は、聖徳太子が残したとされる未来予言書「未来記」の一つである「野馬台詩(やばたいし)」を引用し、応仁の乱をその予言が成就した出来事として解釈している点である 8 。この詩は難解な漢詩の形式をとっており、二巻本はそれに詳細な注解を加えながら、詩の一句一句が応仁の乱の具体的な出来事に対応していると論じる。この手法は、応仁の乱を単なる人間同士の権力闘争としてではなく、天命や宿命によってあらかじめ定められていた、より大きな宇宙的・歴史的な秩序の変動の中に位置づける試みであったと言える 12 。

百王思想と終末論的世界観

この「野馬台詩」解釈の根底には、「百王思想(ひゃくおうしそう)」と呼ばれる中世特有の歴史観が存在した 8 。これは、日本の王統は神武天皇から数えて百代で終わりを迎え、その時には仏法も王法(国家の秩序)も共に滅び去り、末法の世が到来するという、一種の終末論である 8 。二巻本『応仁記』の作者は、未曾有の内乱である応仁の乱を目の当たりにし、これをまさに「百王思想」が予言した終末の時代の始まりと捉えた。そして、「野馬台詩」をその証拠として持ち出すことで、この大乱が不可避の運命であったことを示そうとしたのである。

三巻本からの捨象

驚くべきことに、現在我々が主に接する三巻本『応仁記』は、この二巻本の根幹をなすはずの「野馬台詩」や、その背景にある「百王思想」に関する記述を、痕跡さえ残さぬほど完全に削除してしまっている 8 。この編集の結果、二巻本が持っていた宿命論的で終末論的な重苦しい雰囲気は一掃された。そして、物語は天命や予言によって動かされるのではなく、人間の意志や欲望、道徳の欠如によって引き起こされる、より人間中心の政治的・教訓的な物語へとその性格を大きく変貌させたのである。

3. 【表1】『応仁記』主要伝本の比較

二巻本と三巻本の違いを明確にするため、以下にその特徴を比較した表を示す。この表は、一般に知られる『応仁記』が、実は特定の思想性を「削除」するという編集作業を経て生まれたテキストであることを視覚的に示している。

|

比較項目 |

二巻本系 |

三巻本系(流布本) |

|

巻数 |

上・下 の二巻 |

巻一・巻二・巻三 の三巻 |

|

成立過程 |

原型に近い形態の一つと考えられる |

二巻本と『応仁別記』を編纂・合成して成立 8 |

|

文体 |

独自の文体を持つ |

『応仁別記』の文体で全体が統一されており、通読しやすい 8 |

|

思想的特徴 |

「野馬台詩」を引用し、乱を予言の成就と解釈 8 。 「百王思想」に基づく終末論的な世界観が色濃い 8 。 |

「野馬台詩」や「百王思想」に関する記述は完全に削除されている 8 。 |

|

物語の枠組み |

宿命論的・運命論的な歴史観 |

人間中心の政治的・道徳的な歴史観 |

|

主な伝本 |

(例:前田家本など) |

『群書類従』所収本、寛永古活字本など 5 |

|

後世への影響 |

研究者間で主に議論される |

一般的な『応仁記』のイメージを形成し、広く流布した 6 |

この二つの系統の存在は、私たちが今日『応仁記』として読むテキストが、決して唯一無二のものではなく、複数の可能性の中から選び取られ、再構成されたものであることを示している。三巻本の編纂者は、なぜ二巻本の思想的核であった終末論を捨て去ったのか。その理由として、三巻本の成立が、戦乱の世が終わり、社会が安定を取り戻した江戸時代中期以降であった可能性が指摘されている 8 。平和な時代に生きる人々にとって、過去の乱世は克服すべき対象であり、そこから学ぶべきは不可解な終末論ではなく、現実的な政治・道徳上の「教訓」であった 8 。つまり、三巻本の編集とは、テキストを中世の読者から近世の読者へと「翻訳」し、より受け入れられやすい形に作り替える作業であったと考えられる。この「受容のための変容」こそが、『応仁記』がその文学的評価とは裏腹に、後世に長く広く影響を与え続けることができた最大の要因の一つであったと言えるだろう。

第三部:描かれた大乱 — 物語の内容分析

流布本である三巻本『応仁記』は、応仁の乱という複雑怪奇な出来事を、どのように物語として構成し、読者に提示したのか。ここでは、その物語構造、主要人物の描かれ方、そして合戦描写に見られる特徴を具体的に分析する。特に、物語の力によって後世のイメージが決定づけられた「日野富子」像や、戦国時代の到来を告げる新たな戦いの様相に焦点を当てる。

1. 物語の構造と主要人物像

将軍義政の「失政」からの開始

『応仁記』の物語は、第八代将軍・足利義政の統治者としての資質の欠如を、大乱の根本原因として描き出すところから始まる 1 。政治を顧みず、趣味や奢侈にふける義政の姿は、最高権力者の徳が失われれば天下が乱れるという、儒教的な価値観に基づく典型的な乱世の導入部として機能している 1 。これにより、読者はこれから始まる大乱を、個人の道徳的欠陥に起因する必然的な出来事として受け入れるよう誘導される。

細川勝元と山名宗全の対立

物語は、東軍総大将の細川勝元と西軍総大将の山名宗全という、当代きっての二大有力守護大名の対立を中核に据えて展開する 1 。しかし、その対立の直接的な原因は、将軍家の後継者問題(義政の弟・義視と、息子・義尚のどちらを次期将軍とするか)や、畠山氏・斯波氏という両管領家の家督相続争いなどが複雑に絡み合っており、単純な勝元対宗全の個人的な確執として描かれているわけではない 4 。むしろ、様々な火種が二人の対立を軸に燃え広がり、制御不能な大火災へと発展していく様が叙述される。

英雄不在の物語

『平家物語』における源義経や、『太平記』における楠木正成のような、読者の感情移入を誘う華々しい英雄は、『応仁記』には登場しない 13 。細川勝元も山名宗全も、超人的な知略や武勇を発揮するわけではなく、むしろ複雑化する状況に翻弄され、次第に大局を見失っていく。他の武将たちも同様であり、戦いの大義名分は乱が長期化するにつれて曖昧になり、何のために戦っているのかさえ分からなくなっていく虚無感が、物語全体を色濃く覆っている 14 。この英雄の不在こそが、応仁の乱の性格を最もよく表しており、読者に深い徒労感を残す要因となっている。

2. 「悪女」日野富子像の形成

『応仁記』が後世に与えた最も大きな影響の一つが、日野富子の「悪女」というイメージの確立である。

乱の元凶としての作為的描写

本書は、富子が我が子・義尚を溺愛するあまり、一度は次期将軍と定められた義政の弟・義視を排除しようと画策し、その実現のために西軍の山名宗全に密かに書状を送って協力を求めた、と描いている 4 。この密通のエピソードは、富子を国家の安寧よりも自らの私利私欲を優先させ、国を大乱に導いた張本人として断罪する上で、決定的な役割を果たした 10 。この物語によって、富子は日本史における「悪女」の代名詞の一人として、後世に記憶されることになった。

一次史料との比較と実像との乖離

しかし、この決定的に重要な「密書」のエピソードは、『応仁記』、特に創作的要素が強いとされる『一巻本応仁記』系統のテキストにのみ見られるものであり、同時代に書かれた信頼性の高い一次史料には、その存在を裏付ける記述が一切見当たらない 4 。例えば、奈良興福寺の門跡であった尋尊が記した詳細な日記『大乗院寺社雑事記』は、応仁の乱前後の政治情勢を克明に記録した一級史料であるが、そこに富子が乱を積極的に引き起こしたとするような記述はない 17 。

『大乗院寺社雑事記』に見る富子

『大乗院寺社雑事記』が伝える富子像は、より複雑である。そこには、富子が京都への出入り口である七つの街道(京の七口)に独自の関所を設け、通行税を徴収して莫大な富を築き、人々の恨みを買っていたことが記されている 18 。これは彼女の抜け目のない経済活動家としての一面を示しており、当時の人々から批判的に見られていたことは事実である。しかし、同史料は、その関銭徴収が応仁の乱で焼失した内裏の再建費用を捻出するためという公的な名目で行われたことにも触れており、その評価は単純ではない 18 。『応仁記』の作者は、こうした彼女の経済活動に対する世間の悪評を利用し、それを政治的な陰謀へと飛躍させ、物語的に増幅させることで、分かりやすい「悪女」像を創作した可能性が極めて高い。

3. 合戦描写と戦国時代の萌芽

『応仁記』は、戦いの様相そのものにも、新しい時代の到来を告げる変化を描き出している。

洛中市街戦の惨状

応仁の乱の主戦場は、大都市・京都の市街地であった。そのため、戦闘は寺社や邸宅を陣地とした攻防戦となり、その結果、足利将軍家の花の御所や相国寺をはじめとする壮麗な寺社仏閣、公家屋敷が次々と兵火によって焼き払われる様子が克明に描かれる 2 。戦乱のさなかに飯尾彦六左衛門尉が詠んだとされる「汝ヤ知ル 都ハ野辺ノ夕雲雀 アガルヲ見テモ落ル涙ハ」(お前は知っているか、都は今や野原となり、夕暮れにヒバリが空に昇るのを見ても、あまりの悲しさに涙が落ちるばかりだ)という歌 22 に象徴されるように、文化の中心地であった都が焦土と化していく様が、繰り返し嘆きをもって語られる。

足軽の登場と戦術の変化

この乱において、戦いの様相を大きく変えたのが「足軽(あしがる)」と呼ばれる、身分の低い雑兵たちの存在である 22 。彼らは、鎧兜も満足に身に着けない軽装の歩兵であり、集団で行動し、ゲリラ戦や市中での放火、略奪といった破壊活動を主な戦術とした。彼らは、武士同士の名誉を重んじた一騎討ちのような伝統的な戦いの作法とは無縁であり、勝利のためには手段を選ばない存在であった。公家の一条兼良は、その著書『樵談治要』の中で、足軽を「天下の悪党」と呼び、彼らの所業こそが都を滅亡させたと激しく非難している 23 。この足軽の活躍は、後の戦国時代における、兵農未分離の雑兵を大量動員した無差別かつ集団的な戦闘形態を予感させるものであった。

誇張された兵力

『応仁記』は、東軍の兵力を16万、西軍の兵力を11万以上と記しているが 23 、これは軍記物語に特有の文学的な誇張表現であり、実際の動員数とは考えられていない。こうした誇張は、この戦いが未曾有の規模を持つ国家的な大乱であったことを読者に強く印象付けるための、物語的な装置であったと言える。

このように、『応仁記』は、応仁の乱という複雑で多面的な歴史的事件を、将軍の「失政」や一人の女性の「野心」といった、人格に起因する分かりやすい原因へと還元し、ドラマチックな物語として再構成した。このような単純化と人格化は、歴史の複雑な構造を理解する上では障害となりうるが、一方で、物語として記憶に残りやすく、大衆的なレベルで広く共有される力を持つ。結果として、『応GINKI』が構築したこの物語は、史実そのものよりも強力な「真実」として、後世の人々の歴史認識を長く支配することになったのである。

第四部:歴史史料としての価値と限界

『応仁記』は、応仁の乱を主題とする最も著名な物語であると同時に、この時代を知るための「歴史史料」としても長らく扱われてきた。しかし、その記述には文学的な創作や特定の意図に基づく脚色が含まれるため、その史料的価値を評価する際には、慎重な吟味、すなわち「史料批判」が不可欠となる。ここでは、同時代に書かれた信頼性の高い一次史料や、近年の考古学的調査の成果と『応仁記』を突き合わせることで、その価値と限界を客観的に評価する。

1. 史料としての信憑性をめぐる議論

一次史料との比較

近年の歴史学研究、特に呉座勇一氏らの業績によって広く知られるようになったアプローチは、『応仁記』の記述を、同時代に生きた公家や僧侶たちが日々記した日記などの一次史料と厳密に比較検討することの重要性を強調している 16 。一次史料は、出来事から時間が経過した後に編纂された軍記物語とは異なり、同時代人の視点や生の情報が反映されている可能性が高いためである。

重要な一次史料群

応仁の乱研究において、比較対象として特に重要視される一次史料には、以下のようなものがある。

- 『大乗院寺社雑事記』(だいじょういんじしゃぞうじき) : 奈良・興福寺の門跡寺院である大乗院の門主・尋尊(じんそん)が、宝徳2年(1450年)から永正5年(1508年)までの約60年間にわたって記した詳細な日記。応仁の乱の全期間をカバーしており、京都の政治情勢だけでなく、地方の社会・経済の動向、人々の生活や世相までを克明に記録しており、当代随一の一級史料と評価されている 17 。

- 『経覚私要鈔』(きょうがくしようしょう) : 尋尊の前任者にあたる大乗院門跡・経覚(きょうがく)の日記。応仁の乱の勃発直後までが記録されており、乱に至るまでの緊迫した政治情勢や、大和国における武士の動向などを知る上で極めて重要である 27 。

- 『親長卿記』(ちかながきょうき) : 武家伝奏などを務めた公家・甘露寺親長(かんろじちかなが)の日記。文明2年(1470年)から明応7年(1498年)までの記録が現存し、乱の最中から終結後にかけての朝廷内部の動向や公家社会の様子、荒廃した京都の実情などを伝える貴重な史料である 30 。

『応仁記』の限界

これらの信頼性の高い日記史料と『応仁記』を比較すると、その限界が明らかになる。特に、登場人物の動機や内面、密談や陰謀といった、物語の核心をなすドラマチックな部分の多くは、日記史料には見られない『応仁記』独自の記述である 16 。前述の日野富子の密書事件などがその典型例である。このことから、現代の歴史学では、こうした記述は史実ではなく、物語を面白くするため、あるいは特定の政治的意図を達成するための文学的創作である可能性が非常に高いと見なされている。さらに、応仁の乱の原因を細川勝元と山名宗全の個人的な対立に帰する、広く浸透した理解でさえも、実は『応仁記』の物語構造に強く影響された見方であり、一次史料である『大乗院寺社雑事記』などを読むと、より複雑な要因が絡み合っていたことが分かるとの指摘もある 23 。

2. 考古学的知見との接続

文献史料が語らない、あるいは語れない歴史の実像を明らかにする上で、考古学的な発掘調査の成果は極めて重要な役割を果たす。

防御遺構の発見

京都市内各地で進められている発掘調査では、応仁の乱の時代に属する大規模な防御施設の遺構が次々と発見されている 2 。例えば、東軍の主たる本陣が置かれた相国寺の境内やその周辺では、幅数メートル、深さ2メートルにも及ぶ巨大な堀の跡が複数検出されている 21 。また、将軍邸(花の御所)を守るために築かれたとされる防御陣地「御構(おんかまえ)」に関連すると考えられる遺構も、烏丸一条付近で見つかっている 2 。これらの発見は、『応仁記』が描く、京都の市街地全体が要塞と化したという記述が、単なる文学的表現ではなく、歴史的な事実に根差していたことを物理的に裏付けている。

戦火の痕跡

発掘調査で出土する遺物もまた、乱の激しさを物語っている。特に、この時代の地層からは、火を受けて赤く変色した瓦や土器が大量に出土することが多い 21 。これは、市街地の広範囲にわたって焼き討ちや放火が繰り返されたという『応仁記』の記述や、相国寺が何度も炎上したという記録と見事に一致する。これらの「モノ言う遺物」は、文献が伝える戦乱の惨状に、揺るぎないリアリティを与えている。

考古学の貢献

文献史料は、どうしても政治の中心人物の動向や合戦の勝敗といった記述に偏りがちである。それに対し考古学は、当時の陣地が具体的にどのような構造を持っていたのか、人々がどのような道具を使っていたのか、そして戦いが都市の物理的景観にどのような変化をもたらしたのかを、地面の下から明らかにしてくれる 21 。文献史料と考古学調査の成果を組み合わせることで、私たちは応仁の乱をより立体的かつ多角的に理解することが可能になる。

結論として、『応仁記』は、歴史の「なぜ(動機や原因)」を語る部分においては、創作や脚色が多く含まれるため、その記述を無批判に受け入れることは極めて危険である。史料としての信頼性は、一次史料に比べて大きく劣ると言わざるを得ない。しかし一方で、歴史の「どこで(場所)」や「どのように(様相)」といった、戦乱の具体的な様相や都市の景観に関する記述については、考古学的知見によって裏付けられる部分も多く、全くの作り話ではないことがわかる。

したがって、『応仁記』の史料としての価値は、単体で完結するものではなく、他の情報源との関係性の中で見出されるべき複合的なものである。その最適な利用法は、まず日記などの一次史料で政治的動向の骨格を掴み、考古学調査の成果で空間的な実態を復元し、その上で『応仁記』を、当時の人々がこの大乱という出来事をどのように「感じ」、どのように「物語った」のかという、一種の心性史や文化史の史料として読み解くことにあると言えるだろう。

第五部:後世への影響 — 『応仁記』の享受史

書物は、一度書かれてしまえば、その意味は作者の手を離れ、時代ごとの読者によって新たに発見され、付与されていく。『応仁記』もまた、成立した室町・戦国時代から、江戸、近代、そして現代に至るまで、それぞれの時代の価値観や関心を反映しながら多様に読まれ、解釈されてきた。その「受容の歴史(享受史)」を追跡することは、『応仁記』が日本の歴史観や大衆文化に与えた影響の大きさを理解する上で不可欠である。

1. 近世武家社会における受容

教訓書としての読まれ方

応仁の乱の戦火が収まり、徳川幕府による「天下泰平」の秩序が確立された江戸時代において、この大乱は「天下大乱」の最も典型的な事例として回顧された。武家社会において『応仁記』が読まれる際、それは単なる過去の物語としてではなく、乱世を反面教師とするための「教訓書」としての性格を強く帯びていた 8 。主君の徳が失われ、家臣が忠義を忘れ、人々が私利私欲に走れば、いかに国が乱れ、悲惨な結果を招くか。そのことを学ぶためのテキストとして、『応仁記』は受容されたのである。

儒教倫理による解釈

江戸時代の読者は、幕府が統治のイデオロギーとして奨励した儒教の倫理観を物差しとして、『応仁記』の登場人物たちを評価した 1 。将軍義政の失政、山名宗全の驕り、そして細川勝元の苦悩といった物語は、君主の道、家臣のあり方、人間の欲望の恐ろしさといった、普遍的な道徳的テーマと結びつけて解釈された。特に、日野富子が乱の原因を作ったとする物語は、「女性を政治の表舞台に関わらせてはならない」という、近世の家父長的な価値観を補強するための教訓として、好んで引用され、消費された側面が強い 10 。

2. 近代以降の歴史観への影響

「戦国時代の始まり」という歴史認識の定着

明治維新を経て、西洋的な歴史学が導入され、日本の歴史が時代区分によって体系的に整理されるようになると、『応仁記』が描いた物語は、新たな意味を持つことになった。すなわち、室町幕府の権威がこの乱によって決定的に失墜し、全国的な動乱の時代が始まったという『応仁記』の構図は、「応仁の乱=戦国時代の幕開け」という、今日我々にも馴染み深い歴史認識を社会に定着させる上で、極めて大きな役割を果たした 3 。この見方は、京都学派の歴史家・内藤湖南らによって学問的に権威付けられ、学校教育などを通じて広く一般に浸透していったのである 17 。

大衆文化におけるイメージの再生産

『応仁記』が構築した物語や人物像は、学問の世界に留まらず、小説やドラマといった大衆文化の中で繰り返し再生産され、さらに強固なイメージとして人々の間に根付いていった。

- 大河ドラマ『花の乱』(1994年) : NHKが制作したこの大河ドラマは、日野富子を主人公に据え、応仁の乱を壮大な人間ドラマとして描いた 35 。視聴率の面では苦戦したとされるが 35 、『応仁記』以来の「悪女」というレッテルを貼られた女性の視点から、複雑な時代を生き抜く様を描き出したことは、応仁の乱というテーマに新たな光を当て、大衆的な関心を喚起するきっかけとなった。

- 近年の歴史ブーム : 2016年に刊行された呉座勇一氏の『応仁の乱―戦国時代を生んだ大乱』が、専門的な歴史書としては異例のベストセラーとなったことは記憶に新しい 13 。この近年のブームの背景には、英雄不在で勝敗も曖昧、原因さえはっきりしないという、従来の歴史物語の枠には収まらない応仁の乱そのものの魅力に加え、『応仁記』が提示してきたドラマチックな通説を、最新の研究成果を用いて批判的に再検討していくという知的な面白さがある。人々はもはや、物語をただ受け入れるだけでなく、その物語がいかにして作られたのかという、歴史叙述の裏側に関心を持つようになっている。

このように、『応仁記』は、書かれた内容そのものだけでなく、それがどのように読まれてきたかという享受の歴史においても、非常に豊かな示唆を与えてくれる。江戸時代、人々はそこに「秩序」を乱すことへの戒めを読み取った。近代国家形成期の明治時代、人々は「時代の転換点」としての意義を見出した。そして現代、私たちは、ジェンダーの視点から日野富子像がいかに「構築」されたかを問い直し、あるいは権力者による情報操作(プロパガンダ)の一例として、その政治性を分析する。テキストの評価や注目される点は、固定されたものではなく、それを読む時代の文脈によって常に変動し続ける。『応仁記』は、時代ごとの社会の関心や価値観を映し出す「鏡」として機能してきたのであり、その享受史をたどることは、応仁の乱という一つの歴史的事件を通して、日本人が「乱世」というものをどのように記憶し、意味づけてきたかという、壮大な思想史・文化史の変遷を明らかにすることに他ならない。

結論:歴史叙述として『応仁記』を読む意義

本報告書では、『応仁記』を、その成立背景、諸本系統、内容、史料的価値、そして後世への影響という多角的な視点から徹底的に分析してきた。その過程で明らかになったのは、この軍記物語が単なる過去の記録ではなく、歴史を「語る」という行為そのものが持つ力と複雑さを内包した、極めて重層的なテクストであるという事実である。

『応仁記』が形成した「応仁の乱」のパブリックイメージ

まず結論として言えるのは、『応仁記』が、応仁の乱に関する最も影響力のある物語であり続け、そのパブリックイメージを決定づけてきたという点である。将軍の失政に始まり、二大勢力の対立を軸に、悪女の暗躍が引き金となって大乱に至る、という分かりやすい構図。英雄不在のまま、誰もが泥沼の戦いに沈んでいく虚無感。そして、都が焦土と化す悲劇。これらのドラマチックな要素は、史実の複雑さを超えて、人々の記憶に深く、そして広く刻み込まれた。私たちが「応仁の乱」と聞いて思い浮かべるイメージの多くは、この『応仁記』というフィルターを通して形成されたものと言っても過言ではない。

史実と物語の狭間にあるテクストを批判的に読解することの重要性

しかし、本報告書で繰り返し見てきたように、『応仁記』は史実と虚構が分かちがたく結びついたテクストである。その記述の多くは、同時代の信頼性の高い一次史料や考古学的知見とは相容れない。したがって、『応仁記』を読む真の価値は、そこに書かれていることを史実として鵜呑みにすることにはない。むしろ、一次史料などで確認できる「事実」と、『応仁記』が語る「物語」との間のギャップに注目し、なぜそのように「語られた」のか、その背後にある作者の意図や時代の要請は何だったのかを能動的に問いかける、批判的な読解(クリティカル・リーディング)の実践の中にこそ、その価値は見出される。

現代に問う、歴史を「語る」ことの意味

最終的に、『応仁記』の研究は、私たちに歴史叙述そのものの意味を問いかける。一つの歴史的事件が、書かれた時代や作者の立場によっていかに多様に解釈され、語り直されるか。『応仁記』は、その格好の事例である。中世的な終末論で解釈された二巻本、近世的な教訓譚として編集された三巻本、そして現代において政治プロパガンダとして分析される『応仁記』。その姿は、歴史が決して固定された客観的な過去ではなく、常に現代に生きる私たちとの対話の中で再構築され続ける、動的な営みであることを教えてくれる。歴史を「語る」という行為が持つ、人々を納得させ、記憶を形成し、時には特定の価値観を植え付けるほどの力と、それに伴う危うさ。その両方を、『応仁記』は500年以上の時を超えて、今なお私たちに鋭く問いかけているのである。

引用文献

- 応仁記|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2075

- 都市史14 応仁・文明の乱 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi14.html

- 応仁の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7077/

- 応仁記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E8%A8%98

- 応仁記(おうにんき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E8%A8%98-38825

- 応仁記(部分) -群書類従 - | 貴重資料画像データベース | 龍谷大学図書館 https://da.library.ryukoku.ac.jp/page/220804

- 応仁記 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E8%A8%98

- <研究ノート>三巻本『応仁記』について https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00011215/shigaku_47_yanagimoto.pdf

- 「応仁の乱の原因は日野富子」はデマである…学習院大学教授が解説 ... https://president.jp/articles/-/91858?page=2

- 「応仁の乱の原因は日野富子」はデマである…学習院大学教授が解説「歴史的大乱の本当のきっかけ」 不和の元凶という「濡れ衣」を着せられただけ (3ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/91858?page=3

- 的に描く「重翹応仁記」は、応仁の乱の原因となった畠山家の https://www.konan-wu.ac.jp/~nichibun/kokubun/37/matsubayashi1990.pdf

- 昔人の物語(121) 吉備真備『「野馬台詩」の百王説』 | 医薬経済オンライン https://iyakukeizai.com/beholder/article/2355

- 中公新書 応仁の乱―戦国時代を生んだ大乱 - 紀伊國屋書店 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784121024015

- 『現代語訳 応仁記』志村 有弘 - 筑摩書房 https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480098269/

- 日野富子は本当に悪女だったのか? https://ozozaki.com/kabeyama/wp-content/uploads/2022/09/hinotomiko.pdf

- 第五十一回悪女ではなかった! 幕府財政を救った日野富子 https://okada-akira.jp/history/pdf/vol92.pdf

- 呉座『応仁の乱』 - 諫早 庸一 (Yoichi ISAHAYA) - 研究ブログ - researchmap https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/111314/2b0317e7240d055dad38f995d647f592?frame_id=644859&lang=ja

- 「日野富子と関所」(『大乗院寺社雑事記』)-史料日本史(0522) http://chushingura.biz/p_nihonsi/siryo/0501_0550/0522.htm

- 室町時代 日本史・日本史年表|ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/period-muromachi/

- 応仁・文明の乱を歩く - 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 https://www.kyoto-arc.or.jp/news/leaflet/304.pdf

- 烏丸中学校屋内運動場増改築にともなう発掘調査報告 - 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 https://www.kyoto-arc.or.jp/News/gensetsu/56karasumachuu.pdf

- サタデー日本史~高校日本史をゆるーく解説【 30.嘉吉の乱・応仁の乱から戦国時代へ 】② https://ameblo.jp/tanytakachan/entry-11407697921.html

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 応仁の乱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 大乗院寺社雑事記(ダイジョウインジシャゾウジキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%B9%97%E9%99%A2%E5%AF%BA%E7%A4%BE%E9%9B%91%E4%BA%8B%E8%A8%98-91313

- 27.大乗院寺社雑事記 - 歴史と物語:国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/27.html

- 経覚私要鈔(きようがくしようしよう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E8%A6%9A%E7%A7%81%E8%A6%81%E9%88%94-52496

- 経覚私要鈔 きょうがくしようしょう - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/135887

- 経覚 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b10041323.html

- 甘露寺親長(かんろじちかなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%98%E9%9C%B2%E5%AF%BA%E8%A6%AA%E9%95%B7-15987

- 親長卿記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E9%95%B7%E5%8D%BF%E8%A8%98

- 嵯峨遺跡 ― 京都市右京区 - 京都 遺跡発掘調査 有限会社京都平安文化財 調査のながれ http://iseki-hakktsu.com/investigation/index42.html

- 動乱の世から太平の世へ―戦国を乗り越えた人々のくらし - 京都文化博物館 https://www.bunpaku.or.jp/exhi_sogo_post/dorannnoyokarataiheinoyohe/

- 京都市考古資料館特別展示「京都の戦国時代ー応仁の乱から本能寺の変までー」が~6/22(日)まで公開中! - ウォーカープラス https://www.walkerplus.com/article/44537/

- 大河ドラマ、次のテーマに「応仁・文明の乱」を 一見複雑な戦いでも歴史研究者が“推す”理由 https://dot.asahi.com/articles/-/209315?page=1

- 「花の乱」創作ばなし - 市川森一の世界 http://ichikawa.nkac.or.jp/contribution/hana_no_ran/