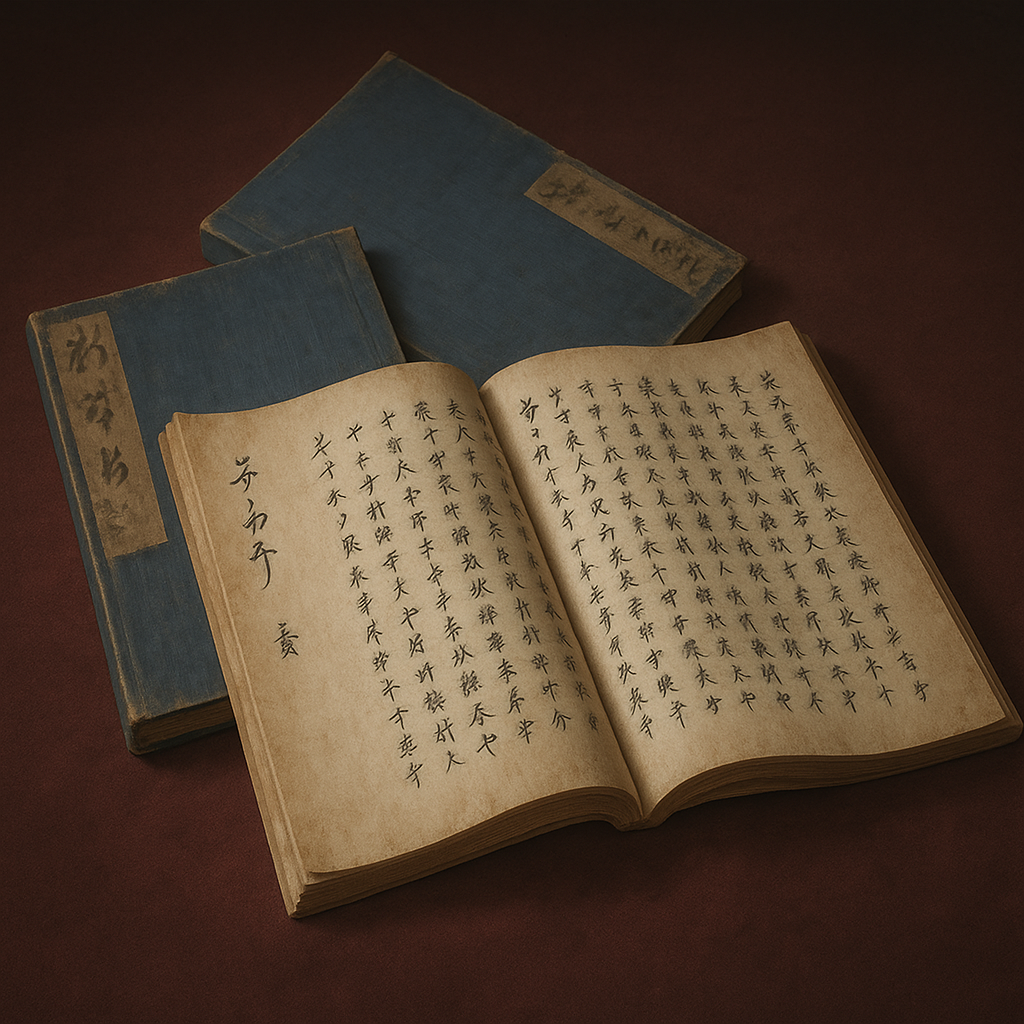

承久記

『承久記』は、承久の乱を記した軍記物語。武家政権の正統性を確立し、後の戦国時代の下剋上思想に影響を与えた。異本間の思想的対立も特徴。

『承久記』の総合的考察:戦国武将の眼差しを通じて

序章:『承久記』とは何か ― 軍記物語としての位置づけ

『承久記』は、鎌倉時代に成立した軍記物語であり、日本の歴史における重大な転換点、承久3年(1221年)に勃発した「承久の乱」を主題とする作品である 1 。この乱は、治天の君たる後鳥羽上皇が鎌倉幕府の打倒を企図し、執権北条義時の追討を命じたものの、幕府軍の圧倒的な武力の前に敗北し、上皇自身が隠岐へと配流されるという、日本史上未曾有の事態であった 2 。本作は、この衝撃的な事件の背景、経過、そして結末までを克明に描く唯一のまとまった物語文学であり、その価値は計り知れない。

『保元』『平治』『平家』に連なる「四部合戦状」の終着点

『承久記』は、中世文学において『保元物語』『平治物語』『平家物語』と並び、「四部合戦状」または「四部之合戦書」と総称される軍記物語群の一角を占める 2 。『保元物語』と『平治物語』が武士の台頭と中央政界への進出を描き、『平家物語』が源平という二大武士団の興亡を通じて武家の権力掌握の過程を物語るのに対し、『承久記』はその最終章を飾る。すなわち、武家政権が旧来の支配者たる公家政権(朝廷)に対して決定的かつ最終的な勝利を収め、武士の世の到来を確定させた画期を記録する物語である 5 。これにより、武士の時代がいかにして確立されたかという壮大な歴史物語は、一つの完結を見ることになる。

承久の乱という「未曾有の事態」を語る物語

鎌倉幕府の公式な歴史書である『吾妻鏡』が、当然ながら関東(幕府)側の視点から事件を記録しているのに対し、『承久記』は乱の渦中にあった京都側の動静や空気感を伝える貴重な史料としての側面を持つ 6 。しかしながら、本作はいわゆる「軍記物」であり、客観的な歴史記録ではなく、文学的な脚色や作者の思想が色濃く反映された「物語」である点には最大限の注意を払う必要がある。したがって、その記述を史実として鵜呑みにすることはできず、史料として用いる際には厳密な史料批判が不可欠とされる 6 。このことは裏を返せば、『承久記』が単なる事実の羅列ではなく、承久の乱という国家体制の転換点を後世にどう伝えるべきかという、強い意図をもって編纂された「解釈された歴史」であることを示唆している。なぜ武士は勝利し、なぜ上皇は敗北したのか。その原因と責任を問い、物語を通じて一つの歴史観を提示しようとする政治的・思想的な性格を、本作は内包しているのである。

作者・成立年代をめぐる諸説

『承久記』の作者は、今日に至るまで未詳である 1 。さらに複雑なのは、成立年代も一様ではなく、現存する諸本によって大きな隔たりが存在する点である 5 。最も古い形態を残しているとされる「慈光寺本」は、乱からさほど時を経ていない鎌倉時代中期、具体的には延応2年(1240年)以前の成立と推定されている 3 。一方で、近世を通じて広く流布し、『承久記』の一般的なイメージを形成した「流布本」系統は、それより数十年以上下った鎌倉時代末期から南北朝初期にかけて成立したと考えられている 3 。この成立時期の差異は、単なるテキストの異同に留まらず、後述するように、物語が内包する思想性の根本的な違いを生み出す決定的な要因となっている。

近年の発見

研究史における近年の特筆すべき動向として、2020年に約80年もの間、その所在が不明となっていた『承久記絵巻』全6巻が再発見されたことが挙げられる 8 。この絵巻は、承久の乱を描いた唯一の絵画資料であり、流布本系統の本文と詞書を持つとされる 9 。北条義時の肖像を含む可能性も指摘されており、今後の研究によって、『承久記』の享受史や視覚的イメージの形成過程に新たな光が当てられることが大いに期待される。

第一部:『承久記』の諸相 ― 異本系統の比較分析

『承久記』というテクストは、単一の完成された作品として存在するわけではない。むしろ、複数の系統に分かれた異本群の総体として捉えるべきである。これらの異本は、それぞれ異なる時代背景と編纂意図のもとに成立し、同じ「承久の乱」という事件を扱いながらも、その描き方や思想的基盤において顕著な差異を見せる。本章では、特に思想的対立が明確な「慈光寺本」と「流布本」を中心に、その多面的な様相を比較分析することで、『承久記』という物語がいかに多様な解釈を持ち、政治的意図によって変容しうるかを明らかにする。

第一章:現存する諸本とその系統

現存する『承久記』の諸本は、研究史上、主に四つの系統に大別されている。すなわち、「慈光寺本」、「流布本(古活字本系)」、「前田家本」、そして「承久軍物語」である 2 。このほか、『承久兵乱記』という名称で伝わる写本群も存在し、これらは内容的に流布本や前田家本に近いものとされる 3 。

これらの系統間の関係については、通説として、最も古態を留める慈光寺本が祖本(原型)となり、それに大幅な改訂と増補を加えて流布本が成立したと考えられている 10 。そして、前田家本は流布本から主要な部分を抄出したものであり 7 、江戸時代に成立した『承久軍物語』は、流布本をベースに鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』の記事を補って内容を拡充した絵詞(絵巻物の詞書)であると整理される 5 。

しかし、この系統樹はあくまで一般的な見解であり、『承久記』諸本の研究は、『吾妻鏡』の研究に比して著しく立ち遅れているのが現状である 6 。特に、慈光寺本はその内容と思想において他の系統と大きくかけ離れているため、単純な祖本と見なすことに疑問を呈し、全く別の系統に属する、あるいは孤立した作品と捉えるべきだという指摘も存在する。今後の研究の進展が待たれる分野である。

第二章:物語の分岐点 ― 慈光寺本と流布本の思想的対立

『承久記』の複雑さを最も象徴しているのが、最古態の慈光寺本と、最も広く読まれた流布本との間に横たわる、思想的な断絶である。両者は、乱の主要人物である後鳥羽上皇と北条義時の描き方、乱の原因の捉え方、さらには物語の構成に至るまで、根本的な違いを見せる。

後鳥羽上皇像の差異

- 慈光寺本 において、後鳥羽上皇は、流布本で描かれるような専制的で好戦的な君主ではなく、むしろ乱の勃発に対して比較的「消極的」な人物として描写される傾向がある 5 。この本は、乱を特定の個人の資質や責任に帰するのではなく、より大きな歴史的、あるいは仏教的な因果律の中で捉えようとする視点を持つ。その特異性は、物語の結末にも表れている。乱の終結後、後鳥羽上皇の父である後高倉上皇の院政が開始され、親幕府派の西園寺公経が内大臣に就任したことをもって、「めでたし、めでたし」と祝賀的に締めくくられるのである 11 。これは、承久の乱を後鳥羽上皇の敗北という悲劇としてではなく、新たな政治秩序の誕生という観点から肯定的に評価しようとする、極めて独特な歴史観を示している。

- 流布本 は、これとは全く対照的である。後鳥羽上皇は「賢王・聖主の直なる御政に背き、横しまに武芸を好ませ給ふ」 5 と厳しく断罪され、その個人的な「失政」と「不徳」こそが、国家を揺るがす大乱を引き起こした元凶であると結論づけられる 3 。この歴史観は、君主の徳の有無が国家の治乱興亡を決定するという、儒教的な「徳治主義」に強く依拠している 7 。流布本の編者は、この観点を補強するために、先行する歴史物語である『六代勝事記』や、中国の古典籍などを積極的に引用し、後鳥羽上皇批判の論理を重層的に構築している 5 。

北条義時像の変容

両本における後鳥羽上皇像の差異は、そのまま対立項である北条義時像の変容に直結する。

- 慈光寺本 では、後鳥羽上皇と北条義時は、朝廷と幕府という二つの権力を代表する、いわば対等なプレイヤーとして描かれる 7 。そこには、流布本に見られるような明確な君臣関係の序列は存在しない。

- 流布本 では、物語は明確な君臣論の枠組みで再構成される。不徳の「君」である後鳥羽上皇に対し、北条義時は幕府に忠誠を尽くす有能な「臣」として、総じて好意的に描かれる 3 。乱の結末は、単なる軍事的な勝敗ではなく、「君」の非に対して「臣」の義が勝利したという、道徳的な帰結として意味づけられるのである 7 。

宇治川合戦記事の欠落

二つの系統の思想的差異を象徴するのが、合戦描写の違いである。流布本が宇治川や勢多での激戦を生き生きと描くのに対し、 慈光寺本 には、承久の乱における軍事的なクライマックスの一つであるはずの「宇治川の合戦」に関する記述が完全に欠落している 5 。この事実は、慈光寺本の編者の関心が、合戦の勝敗そのものよりも、乱がもたらした政治秩序の再編という「結果」にこそ向けられていた可能性を強く示唆している。

|

比較項目 |

慈光寺本 |

流布本(古活字本系) |

|

成立年代(推定) |

鎌倉中期(1240年頃まで) |

鎌倉末期~南北朝初期 |

|

全体の基調 |

仏教的歴史観。朝廷と幕府を対等な権力として描写。乱後の新秩序を肯定的に評価。 |

儒教的徳治主義・君臣論。幕府の勝利を正当化し、朝廷の非を断罪する。 |

|

後鳥羽上皇の描かれ方 |

乱に対し比較的消極的。個人の責任追及よりも大きな歴史の流れを重視。 |

乱の原因を個人の「失政」「不徳」に求める「悪王」として批判的に描写。 |

|

北条義時の描かれ方 |

後鳥羽上皇と対等な権力者として描写。 |

不徳の君主に仕える、有能で忠実な臣下として好意的に描写。 |

|

乱の原因の捉え方 |

歴史の必然、あるいは仏法の因果。 |

後鳥羽上皇個人の資質と判断の誤り。 |

|

主要な記事の異同 |

宇治川合戦の記述なし。順徳院の長歌や藤原範継の助命記事など独自の記述あり 7 。 |

宇治川・勢多での合戦を詳細に描写。『六代勝事記』などからの引用多数 5 。 |

この慈光寺本から流布本への変容は、単なる文学的な改訂作業ではない。それは、承久の乱という歴史的事件の「公式見解」を創出し、社会に定着させていくプロセスそのものであった。幕府の勝利を絶対的に正当化し、上皇を「悪王」として歴史に刻印する流布本の物語は、武家政権のイデオロギー的基盤を盤石にするという、明確な政治的意図のもとに創作され、流布されたと考えられる。この「勝者の正義」を物語る構造こそ、後の時代、特に下剋上が頻発する戦国時代の武将たちが、自らの行動を正当化する際に参照することになる思想的源流の一つとなった可能性は、極めて高いと言えよう。

第三章:史実との距離 ― 『吾妻鏡』との比較

『承久記』を歴史資料として考察する上で欠かせないのが、鎌倉幕府の公式記録『吾妻鏡』との比較検討である。両者はそれぞれ京方と関東方の視点を代表しており、いわば相補的な関係にある 6 。両者を突き合わせることで初めて、承久の乱の立体的な全体像が浮かび上がってくる。

その典型例が、幕府御家人たちの結束を促したとされる北条政子の有名な演説の場面である。『吾妻鏡』と『承久記』は、共にこの演説の重要性を記しているが、その内容は細部において異なっている 12 。例えば、『吾妻鏡』が故右大将軍(源頼朝)以来の「御恩」を強調し、御家人たちの報恩の情に訴えかける構成になっているのに対し、『承久記』の記述はより直接的に「君側の奸」を討つべしという論理を前面に押し出す。この差異は、それぞれの編纂者が何を最も重要なメッセージとして伝えようとしたか、その意図を浮き彫りにする。

また、『承久記』には、軍記物語ならではの文学的でドラマティックな逸話が豊富に含まれている。北陸道を進軍した北条朝時が、牛の角に松明を括りつけて夜襲をかけ、敵を混乱させたという逸話はその一つである 13 。これらの逸話の史実性を厳密に検証することは困難であるが、それらが全くの無価値というわけではない。むしろ、これらは当時の人々が合戦というものをどのようにイメージし、英雄たちの活躍をどのように語り継いでいったかを示す、民衆的記憶の貴重な記録として捉えることができる。史実と文学的脚色の間にこそ、『承久記』の史料としての独自性と魅力が存在するのである。

第二部:承久の乱の力学 ― 武家政権確立の画期

『承久記』が物語る承久の乱は、単なる一回の内乱に留まらない。それは、日本の統治構造そのものを根底から覆し、武家が公家に対して決定的優位を確立した、画期的な事件であった。本章では、この乱がなぜ勃発し、どのような力学によって幕府の圧勝に終わったのか、そしてその戦後処理がいかにして新たな政治秩序を創出したのかを歴史的に分析し、後の戦国時代への影響を考察するための土台を構築する。

第一章:乱の勃発 ― 朝廷と幕府、対立の深層

承久の乱の遠因は、源頼朝による鎌倉幕府の成立にまで遡る。幕府は東国を中心に強固な支配体制を築いたものの、西国における影響力は限定的であり、依然として朝廷が強い権威と支配力を保持していた。この、いわば公武二元政治の状態が、両者の間に絶え間ない緊張と軋轢を生み出す温床となった 14 。特に、朝廷や公家の重要な収入源であった荘園に、幕府が地頭を設置したことは、深刻な経済的対立を引き起こした 14 。

この潜在的な対立を決定的に先鋭化させたのが、承久元年(1219年)の三代将軍・源実朝の暗殺であった 1 。和歌を通じて後鳥羽上皇と親交を結び、公武融和の架け橋となっていた実朝の死は、両者の間の最後の緩衝材を失わせるに等しかった 17 。

多才で気鋭の君主であった後鳥羽上皇は、この事態を好機と捉えた。その動機は複合的である。第一に、幕府への根強い不信感と、武家によって奪われた政治的実権を朝廷の手に取り戻そうとする強い意志があった 14 。第二に、実朝暗殺後の将軍継嗣問題で幕府と対立し、自らの皇子を将軍として送り込むことで幕府を間接的に支配するという構想が頓挫したことへの憤りがあった 19 。そして直接的な引き金となったのが、上皇の寵姫・亀菊が領家であった摂津国長江・椋橋荘の地頭職の停止を幕府に要求し、これを拒絶された事件である 20 。これは幕府の根幹を揺るがす挑発であり、後鳥羽上皇はこれを機に、武力による倒幕へと大きく舵を切った。

承久3年5月14日、後鳥羽上皇は「流鏑馬揃い」と称して畿内近国の武士を城南離宮に招集し、翌15日、執権・北条義時追討の院宣を全国に発した 12 。討伐の対象を義時個人に限定したのは、他の御家人たちの離反を誘い、幕府を内側から切り崩そうという戦略であった 20 。ここに、公武の雌雄を決する大乱の火蓋が切られたのである。

第二章:勝敗を決した要因 ― 戦略・情報・指導者

京方の挙兵に対し、鎌倉方の対応は迅速かつ的確であった。勝敗を分けた要因は、戦略、情報、そして指導者の判断力という三つの側面に集約できる。

第一に、京方の致命的な戦略ミスと情報認識の甘さが挙げられる。後鳥羽上皇とその側近たちは、天皇・上皇が発する院宣の権威を絶対的なものと過信し、「院宣が出れば、諸国の武士はこぞって味方し、義時に従う者など千人もいまい」と極めて楽観的な見通しを抱いていた 22 。幕府内部の有力御家人である三浦義村への調略工作も、兄を裏切ることのデメリットを考慮しない、東国武士の力学を読み違えたものであり、成功するはずもなかった 22 。

第二に、鎌倉方の優れた情報収集能力と、それに基づく迅速な意思決定である。義時追討の密議は、京方の使者が鎌倉に到着するよりも早く、京都守護・伊賀光季が派遣した早馬によって幕府首脳部にもたらされた 16 。この情報伝達の速さが、初動における決定的な差を生んだ。報を受けた鎌倉では、朝廷を敵に回すことへの動揺が走り、箱根・足柄で敵を迎え撃つという消極策も議論された 22 。しかし、この空気を一変させたのが、大江広元と北条政子という二人の指導者であった。広元は「時を移せば東国武士の結束は乱れる。直ちに大軍を京へ向けるべきだ」と即時上洛の積極策を献策し、政子は御家人たちを前に「故右大将軍(頼朝)の御恩は山よりも高く海よりも深い。今こそその恩に報いる時である」と涙ながらに訴え、彼らの士気を奮い立たせた 12 。この的確な判断と人心掌握によって、幕府方は驚異的な結束力を見せ、一気呵成に攻め上るという方針で完全に一致した。

第三に、純然たる兵力差である。『吾妻鏡』によれば、幕府軍は東海道軍10万、東山道軍5万、北陸道軍4万、総勢19万騎という空前の大軍を動員した 22 。対する京方の兵力は、かき集めても数万に満たず、その差は歴然であった 15 。幕府軍は三方から京都へと進撃し、京方は美濃や近江の防衛線で次々と敗退。挙兵からわずか一ヶ月後には、幕府軍が京都を制圧し、乱は幕府の圧勝に終わった。

第三章:戦後処理が創出した新秩序

承久の乱の歴史的重要性を決定づけたのは、その苛烈な戦後処理であった。幕府は、この勝利を機に、日本の統治構造を恒久的に武家優位の体制へと作り変えたのである。

その第一は、朝廷権威の徹底的な解体である。乱の首謀者たる後鳥羽上皇は隠岐へ、順徳上皇は佐渡へと配流された。乱に直接加担していなかった土御門上皇でさえ、父上皇の配流を痛み、自ら望んで土佐国へと移った 15 。上皇が臣下によって裁かれ、流罪に処されるという事態は、それまでの日本の歴史にはあり得なかったことであり、天皇・上皇の神聖不可侵であった権威を根底から覆すものであった。これにより、幕府が皇位の継承にさえ介入する道が開かれ、朝廷は幕府の意向を無視しては存続し得ない存在となった 16 。

第二に、西国支配の拠点として「六波羅探題」が設置されたことである 16 。これは、従来の京都守護を大幅に強化したもので、朝廷の監視、京都の治安維持、そして西国御家人の統括という強大な権限を有した。初代探題には北条泰時・時房という執権一族の重鎮が就任し、幕府の支配を西国に浸透させるための出先機関として、絶大な役割を果たした 24 。

第三に、全国支配の完成を決定づけた「新補地頭」の配置である。幕府は、京方に与した公家や武士が所有していた荘園・公領、約3000箇所を没収した 15 。これらの膨大な土地は、乱で功績を挙げた東国御家人たちに恩賞として与えられ、彼らは「新補地頭」として西国の所領に赴任した。これにより、これまで幕府の支配が手薄であった西日本にも、幕府の支配網が隈なく張り巡らされ、幕府の支配権が名実ともに全国に及ぶ体制が完成したのである 25 。

承久の乱は、単なる公武の政争ではなかった。それは、日本の統治原理そのものの転換を決定づけた、一種の「革命」的事件であったと評価できる 23 。血統と伝統的権威を絶対的な基盤とする公家の統治から、実力と、その実力に裏打ちされた法(後の「道理」)を基盤とする武家の統治へ。この、統治のパラダイムシフトが、承久の乱における幕府の勝利によって、不可逆的に確定したのである。この視点を持つことによって初めて、この事件がなぜ約250年の時を超え、後の戦国時代にまで深い思想的影響を及ぼし得たのか、その真の重要性が理解される。

第三部:戦国の眼で読む『承久記』 ― 下剋上と「道理」の系譜

本報告書の核心は、承久の乱という歴史的事件と、それを物語る『承久記』が、後の戦国時代の武将たちの精神構造や行動原理にいかなる影響を与えたかを考察することにある。戦国武将が『承久記』を直接引用したという文献的証拠は乏しい。しかし、だからといって影響が皆無であったと断じるのは早計である。むしろ、その思想はより深く、構造的なレベルで、戦国という時代の価値観と共鳴し、武将たちの行動を歴史的に正当化する論理的支柱として機能した可能性が高い。本章では、『太平記』の享受のされ方を参照しつつ、その思想的系譜を解き明かす。

第一章:戦国武将と軍記物語

戦国時代の武将たちにとって、軍記物語は単なる慰みや娯楽ではなかった。特に、南北朝の動乱を描いた『太平記』は、彼らにとって必読の書であった 28 。そこには、楠木正成の智謀や新田義貞の奮戦といった英雄譚だけでなく、権謀術数が渦巻く政治の世界、裏切りと忠誠、そして多様な戦略・戦術が詰まっていた。「太平記読み」と呼ばれる専門の講釈師が、大名や武士たちの前でその内容を語り聞かせ、歴史から教訓を学ぶための生きた教材として機能していたのである 29 。

『承久記』もまた、室町時代の貴族の日記である『公定公記』や『蔗軒日録』に「承久物語」としてその名が記録されており、少なくとも当時の知識人階級には知られた存在であったことがわかる 4 。戦乱の世を生きる武将たちが、戦略や権力闘争の宝庫である『太平記』を熱心に学んだのであれば、その前史にあたり、武家政権の正統性を確立した『承久記』の内容に全く触れる機会がなかったと考える方が不自然であろう。

両者の享受のされ方には、質の差があったと推測される。『太平記』が、具体的な戦術論や処世術を学ぶための、いわば「応用的なケーススタディ集」として読まれたのに対し、『承久記』は、より根源的な問い、すなわち「なぜ武士が公家に代わってこの国を治めるのか」という武家政権の正統性を説く、いわば「建国の物語」として受容された可能性がある。

第二章:「朝敵」となることの意味 ― 承久の乱が示した前例

武士にとって、天皇や上皇に弓を引く「朝敵」となることは、最大級の禁忌であり、心理的な抵抗が極めて大きかった。しかし、承久の乱は、この禁忌を乗り越えるための強力な論理と歴史的先例を、後の武士たちに提供した。

その論理とは、「君側の奸を討つ」という大義名分である。承久の乱において、北条義時や大江広元ら幕府首脳は、決して後鳥羽上皇自身に反逆するのではなく、上皇をたぶらかし、政道を乱す「君側の奸」(具体的には藤原秀康や三浦胤義ら)を討伐するのだ、というレトリックを構築した 22 。これは、御家人たちが「朝敵」となることへの恐怖心を和らげ、あくまで幕府への忠誠を貫く行為なのだと自己正当化させる上で、絶大な効果を発揮した 16 。

この巧みな論法は、下剋上が常態化した戦国時代において、主君や将軍を追放・討伐する際の常套句として、繰り返し用いられることになる。例えば、織田信長が将軍・足利義昭を京都から追放した際も、信長は将軍に反旗を翻したのではなく、あくまで「天下静謐」のため、義昭の「悪政」を正すのだという名分を掲げた。承久の乱は、国家の最高権威である朝廷に対してさえこの論理が通用し、かつ勝利を収めたという、これ以上ないほど強力な歴史的先例を、戦国の覇者たちに与えたのである。

さらに、この乱は、朝廷が持つ伝統的な権威よりも、源頼朝以来の「御恩と奉公」という、より現実的で実利に基づいた武家社会の論理が、武士の行動を最終的に決定づけることを証明した 12 。この歴史的経験は、戦国大名が自らの実力(土地や金銭といった恩賞を与える能力)によって家臣団を統率するという、極めて現実的な統治システムの正しさを、歴史的に裏付けるものであった。

第三章:武家の「道理」の確立と下剋上の正当化

承久の乱がもたらした最も根源的な思想的影響は、「道理」という概念の確立と、その後の変容にある。

乱後、幕府の支配領域が西国へと一挙に拡大し、地頭として赴任した御家人と現地の荘園領主との間で新たな法的紛争が急増した。この事態に対応するため、北条泰時を中心に制定されたのが、日本初の武家法典である『御成敗式目』(貞永式目)である 31 。この法典の根底に流れる基本理念こそが「道理」であった。それは、公家の律令とは異なる、武士社会の実践の中で培われてきた慣習や規範、いわば武士にとっての常識や正義を明文化したものであった 31 。

この「道理」の概念は、広く流布した『承久記』が描く物語と深く結びついている。流布本『承久記』が語る幕府の勝利は、単なる軍事力の勝利ではない。それは、「徳を失った君主(後鳥羽上皇)は天に見放され、実力と道理を兼ね備えた者(北条義時と幕府)がそれに取って代わるのは当然である」という思想を、具体的な物語として体現したものであった 13 。ここで言う「道理」とは、時代や状況を超越した普遍的な正義ではない。むしろ、時代や状況の変化に応じてその内容が作り変えられていく、極めて現実的で流動的なものであった 33 。

この「力ある者が世を治めるのが道理である」という思想は、まさに下剋上が横行する戦国時代の価値観そのものである。出自の低い者が実力で成り上がり、旧来の権威を打ち破って新たな支配者となる。戦国大名が領国を武力で切り取り、天下統一を目指すという行為は、承久の乱で示され、『承久記』によって物語化された「武家の道理」の、究極的な発露と見なすことができる。彼らは、たとえ『承久記』のテクストを直接読んでいなかったとしても、その物語が体現する思想の中に、自らの行動を歴史的に正当化する強力な根拠を見出していたに違いない 34 。

第四章:後鳥羽上皇の悲劇から学ぶもの

『承久記』は、勝者である武家の側の論理を提示するだけでなく、敗者である後鳥羽上皇の悲劇を通じて、権力者が陥りがちな過ちについての普遍的な教訓をも示している。

流布本『承久記』が描く後鳥羽上皇の最大の敗因は、自身の血統と伝統的権威を過信し、敵(幕府)と味方(御家人)の実力を客観的に分析することを怠り、自らにとって耳に心地よい言葉を語る側近たちの意見ばかりに耳を傾けたことにある 22 。彼は、院宣一つで全ての武士がひれ伏すという幻想に囚われ、冷徹な現実から目を背けた。

この物語は、実力が全てを支配する戦国時代を生きる武将たちにとって、格好の反面教師となったはずである。伝統や権威だけでは国は治まらない。客観的な情報収集と、それに基づく冷静な戦力分析の重要性。そして、名分だけでなく、兵力や経済力といった「実」を重んじることの必要性。これらの、権力闘争における鉄則を、『承久記』は後鳥羽上皇という一人の悲劇的な帝王の姿を通して、これ以上なく明確に示しているのである。学ぶべきは、勝利した北条義時の行動以上に、むしろ敗北した後鳥羽上皇の過ちそのものであったのかもしれない。

この一連の考察から導き出される一つの仮説がある。戦国武将たちが、『太平記』ほどには『承久記』を「引用」したり「議論」したりしなかったのは、その教訓があまりにも自明の理となり、もはや議論の対象にすらならなかったからではないか。つまり、「武家の実力が公家の権威に優越する」という『承久記』が示した結論は、戦国時代においては、学ぶべき「教訓」ではなく、議論の「大前提」であった。それは、武将たちの無意識のレベルにまで深く内面化された、政治的・社会的な「空気」そのものとなっていた。彼らは、あえて『承久記』を読むまでもなく、その物語が示した世界観の、まさにその中で生きていたのである。この物語の影響は、直接的な読書という行為を超え、承久の乱が生み出した政治的・思想的秩序を、戦国武将が所与の現実として受け入れ、行動していたという、より深く、構造的なレベルで捉えるべきであろう。

結論:歴史を創る物語

『承久記』は、承久の乱という歴史的事実を記録した単なる軍記物語ではない。それは、事件を「物語化」する過程を通じて、「武士が日本を統治する」という新たな時代の到来を宣言し、その正統性を後世に伝えるという、極めて能動的な役割を果たしたテクストである。

特に、鎌倉時代末期から南北朝期にかけて成立し、広く流布した系統の『承久記』は、後鳥羽上皇の「不徳」と北条義時の「道理」を対比させることで、武家政権の樹立を道徳的にも正当化した。この物語が提示した「徳なき君主は討たれてもやむを得ない」という論理は、武士の行動規範の根幹をなし、やがて下剋上が頻発する戦国時代の思想的土壌を形成する一因となった。

承久の乱の勝利によって確立された、幕府(武家)が政治・軍事の実権を掌握し、朝廷(公家)がその権威を事後的に追認するという公武関係のあり方は、その後、室町幕府、そして江戸幕府へと形を変えながらも、明治維新に至るまで約650年間にわたって日本の統治構造の基本形として存続した 16 。その歴史的な原点を創り出したのが承久の乱であり、その意味を後世に伝えたのが『承久記』であった。

一つの歴史的事件が、いかに物語として解釈され、再生産され、後世の人々の価値観や行動原理にまで深く影響を及ぼしうるか。『承久記』の存在は、その好例である。鎌倉の武士たちが実力で打ち立てた「道理」は、『承久記』という物語の翼を得て時空を超え、遠く戦国の梟雄たちの精神にまで、確かに届いていたのである。この物語は、過去を語るだけでなく、未来の歴史をも創り出す力を持っていたと言えよう。

引用文献

- 京都大学所蔵資料でたどる文学史年表: 承久記 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00011173/explanation/jokyu

- 『承久記』|貴重書ギャラリー|ギャラリー|甲南女子学園 https://gakuen.konan-wu.ac.jp/gallery/rarebook/joukyuki.html

- 承久記(ジョウキュウキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%89%BF%E4%B9%85%E8%A8%98-79005

- 承久記|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=883

- 承久記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%BF%E4%B9%85%E8%A8%98

- 承久記諸本の系譜について - 島根大学学術情報リポジトリ https://ir.lib.shimane-u.ac.jp/2463

- 承久記 - 神奈川県立の図書館 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/005joukyuki.pdf

- 「承久記絵巻」が80年ぶりに発見 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rC5ToUGqWtY

- 龍光院本 承久記絵巻|出版 - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784220243/

- 承久兵乱記 | 佛教大学図書館デジタルコレクション https://bird.bukkyo-u.ac.jp/collections/titles/jokyuheiranki/

- 大河の予習に『慈光寺本承久記』を読んでみたら、最後の1文がめちゃくちゃカッコよかった。 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/203521/

- 吾妻鏡と承久記の北条政子|ウオールデン - note https://note.com/kusanoha1942/n/nc8fd90aa6237

- 80年ぶりに見つかった幻の絵巻物から「承久の乱」を大解説!朝廷 ... https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/156892/

- 承久の乱/古戦場|ホームメイト https://www.touken-collection-kuwana.jp/mie-gifu-kosenjo/jokyunoran-kosenjo/

- 承久の乱~後鳥羽上皇 対 北条義時~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/ikusa/jyokyunoran.htm

- 承久の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11062/

- れきたん歴史人物伝/幕府を揺るがした「承久の乱」 後鳥羽上皇が兵を集結させる https://rekitan.net/person/130531.html

- 朝廷と幕府の戦い/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/101428/

- 後鳥羽天皇はなぜ鎌倉幕府の倒幕に失敗したのか? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/20834

- 【クーデターで読み解く日本史】朝廷と幕府の力関係を決定づけた戦い――承久の乱 - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/09/17/173000

- 【承久の乱と摂津地方】 - ADEAC https://adeac.jp/takarazuka-city/text-list/d100020/ht200070

- 「後鳥羽上皇は朝廷の権威を過信した」承久の乱で幕府が圧勝した理由 | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/11830

- 承久の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%BF%E4%B9%85%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 承久の乱勃発!~公武の力関係を大きく変える中世最大級の大乱 ... https://articles.mapple.net/bk/9118/

- 日本史/鎌倉時代 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/period-kamakura/

- 【高校日本史B】「承久の乱の結果」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12642/

- 鎌倉方はなぜ承久の乱に勝てたか https://www.tamagawa.ac.jp/SISETU/kyouken/kamakura/joukyu/index.html

- 太平記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98

- 太平記読みと庶民の教養 - 文楽編・仮名手本忠臣蔵|文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc21/haikei/jidai1/ji2c.html

- 信長公記|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2030

- 御成敗式目 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%88%90%E6%95%97%E5%BC%8F%E7%9B%AE

- 【高校日本史B】「貞永式目」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12642/point-3/

- 道理 http://tanemura.la.coocan.jp/re3_index/4T/to_dori.html

- 天道思想 http://tanemura.la.coocan.jp/re3_index/4T/te_ten.html