拾芥抄

『拾芥抄』は中世公家の百科便覧。戦国期には武将の権威付け、領国経営、官位獲得の指南書として戦略的に活用された。最古級の日本地図「行基図」を収録し、天下統一の設計図として機能した。

『拾芥抄』の多角的分析:中世公家の知の集積から戦国武将の経綸指南へ

序論:『拾芥抄』とは何か―芥を拾う知の巨人

鎌倉時代に成立し、最古級の日本地図を収録する百科便覧。これが、一般に知られる『拾芥抄(しゅうがいしょう)』の姿であろう。しかし、その本質は、この簡潔な説明に留まるものではない。書名に冠された「拾芥」とは、道端の芥(ごみ)を拾い集めるように、些細な知識も漏らさず集めた書、という編纂者による謙譲の表現である 1 。だが、その謙譲の裏には、森羅万象を体系化しようとする中世人の壮大な知的好奇心と、激動の時代にあって公家社会の存続をかけた、切実なまでの知識継承への意志が秘められている。

本書が編纂されたのは、鎌倉後期から南北朝時代にかけての動乱期である 2 。公家の権威が揺らぎ、武士が台頭する時代の大きな転換点において、朝廷の伝統と知識を一つの書物に凝縮しようとする試みは、それ自体が文化的な抵抗であり、アイデンティティの表明でもあった。

本報告書は、この『拾芥抄』が、編纂された時代から数世紀を経た「戦国時代」という下剋上の時代において、いかにしてその価値を再発見されたかを主題とする。そして、単なる公家の教養書から、勃興する戦国大名たちの手によって、天下を治めるための「経綸の書(けいりんのしょ)」、すなわち国家経営の指南書へと、その役割を劇的に変容させていったのか。このダイナミックな価値の変遷を、文献学的な分析と歴史的文脈の読解を通じて、徹底的に解明することを目的とする。

第一部:中世の百科全書『拾芥抄』の構造と内容

本報告書は、まず『拾芥抄』そのものが、いかなる構造と内容を持つ書物であったかを解剖することから始める。編纂者の人物像、世代を超えた増補の過程、そしてその中に込められた中世的な世界観を明らかにすることは、後の戦国時代における利用価値の源泉を理解する上で不可欠な作業である。

第一章:成立と編纂の謎―動乱期を生きた知の継承者

洞院公賢の実像

『拾芥抄』の編纂者として、今日最も有力視されている人物が、洞院公賢(とういんきんかた、1291-1360)である 2 。彼は、後醍醐天皇による建武の新政から、国家が二つの朝廷に分裂する南北朝の動乱という、日本史上稀に見る激動の時代を生きた公卿であった 6 。その生涯は波乱に富み、建武政権で右大臣に昇った後、南北朝分裂後は北朝に仕え、ついには太政大臣の極官にまで達した 6 。

特筆すべきは、彼が単なる政治家ではなく、有職故実(ゆうそくこじつ)、すなわち朝廷の儀式や先例に関する当代随一の権威であった点である 1 。彼が残した詳細な日記『園太暦(えんたいりゃく)』からも、その該博な知識と冷静な観察眼をうかがい知ることができる 6 。公賢が、敵対する南朝・北朝の双方から一定の信任を得て重用されたという事実は、彼が党派性を超越した「客観的で正統な知識」の保持者として、当時の社会から広く認識されていたことを示唆している。武力や政治的駆け引きが渦巻く中にあって、儀式や制度といった伝統的知識の領域では、彼の存在は不可欠であった。このことから、彼が編纂した『拾芥抄』もまた、一個人の見解集ではなく、朝廷の「公的な知の集積」としての権威を帯びることとなった。この中立的かつ正統な権威こそが、後の時代、自らの支配の正当性を渇望する戦国大名たちにとって、極めて魅力的に映った一因と考えられるのである。

成長する知識体系―複数世代による増補

『拾芥抄』は、公賢一人の手によって一度に完成したものではない。その原型は鎌倉時代中期には既に存在し、それを公賢が南北朝時代初期に大幅に増補・校訂し、さらに時代が下って、公賢の玄孫(げんそん)にあたる洞院実煕(さねひろ)が室町時代に追記・改訂を加えた、というのが通説である 1 。

この複数世代にわたる加筆修正の事実は、極めて重要である。『拾芥抄』が単なる静的な「書物」ではなく、洞院家という公家の家系において、代々受け継がれ、更新され続けた動的な「知的資産」であったことを物語っているからだ。公家社会において、伝統知識の継承がいかに家の存続と地位の維持にとって生命線であったかを示す、雄弁な証左と言えよう。

諸本の系統と伝来

『拾芥抄』は、その重要性から数多くの写本や版本が作られ、現代に伝わっている。現存最古の写本としては、室町時代初期のものと推定される東京大学史料編纂所所蔵の残欠本(重要文化財)が知られている 4 。その後も戦国時代にかけて多くの写本が作られ、知識人や権力者の間で珍重された 4 。

そして、戦国時代の終焉から徳川の世へと移る画期、すなわち慶長年間(1596-1615)には、印刷技術である古活字版によって刊行される 9 。これは、それまで一部の公家や有力武家の間で筆写によって伝えられてきた『拾芥抄』の知識が、武家社会を含むより広範な層へと普及し始めたことを示す画期的な出来事であった。国立国会図書館などが所蔵する慶長古活字版は、この知の拡散の歴史を物語る貴重な資料である 9 。

表1:『拾芥抄』主要諸本の系統と特徴

|

諸本名 |

推定年代 |

形態 |

所蔵機関(例) |

特記事項 |

|

東京大学史料編纂所本 |

南北朝-室町初期 |

写本(残欠) |

東京大学史料編纂所 |

国の重要文化財に指定されている現存最古級の写本 4 。 |

|

尊経閣文庫本 |

室町時代 |

写本 |

前田育徳会尊経閣文庫 |

良好な状態で伝わる代表的な写本の一つ 12 。 |

|

慶長古活字版 |

慶長年間 (1596-1615) |

古活字版 |

国立国会図書館など |

武家社会への知識普及を示唆する初期の印刷本。複数の種類が存在する 9 。 |

|

寛永版本 |

寛永19年 (1642) |

整版 |

早稲田大学図書館など |

古活字版に続き、より量産に適した整版として刊行され、さらなる普及に貢献した 14 。 |

第二章:森羅万象を収める九十九の部門―中世人の世界観

公家社会の必須教養の集大成

『拾芥抄』は、歳時、天文、暦、神祇、仏寺、官職、国郡、年中行事、風俗、禁忌、和歌、諸芸など、全九十九の部門から構成されている 1 。この構成は、当時の公家が社会生活を営む上で必須とされた教養の全てを、一書のうちに網羅しようとする壮大な意図の表れである。内容は、多くの和漢の書物を引用しつつも、必要な知識を即座に参照できるよう、漢文で簡潔に記述されているのが特徴で、実用的な便覧としての性格が色濃い 1 。

分類体系に秘められた世界観

九十九という部門数は、単なる偶然ではなく、仏教的な世界観や、世界の全てを網羅するという思想を反映したものである可能性が指摘されている。しかし、より重要なのは、その分類の順序と体系である。現代の百科事典が採用する五十音順やアルファベット順といった、価値中立的で機械的な分類方法とは、その思想的基盤を全く異にする。

『拾芥抄』の部門構成は、まず「歳時部」「天象部」「暦部」といった、天体の運行や時間の秩序から始まる。続いて「神祇部」「仏寺部」といった宗教的権威が説かれ、その後に「宮城部」「官職部」といった、天皇を中心とする地上の政治秩序が配置される。地理情報である「本朝国郡部」や人事情報である「官職部」も、すべてはこの天皇と朝廷を中心とする階層的な秩序の中に位置づけられているのである。これは、中世人の世界観そのものの現れに他ならない。この書物を読むという行為は、単に個別の知識を断片的に得るだけでなく、この「正しく秩序づけられた世界の形」を、読み手の内面に形成するプロセスでもあった。後に本書を手に取ることになる戦国大名たちは、この分類体系を通じて、自らが目指すべき天下の秩序とは何か、そしてその中で自らをいかに位置づけるべきかを、意識的、無意識的に学んだことであろう。

表2:『拾芥抄』主要部門の抜粋と内容解説

|

部門名 |

主な記載内容 |

戦国時代における想定利用価値 |

|

官職部 |

官位(官職と位階)の名称、序列、相当位階、唐名(中国風の呼称)などを一覧化 1 。 |

自らの権威付けのための官位獲得戦略の立案。他大名との格付けの指標。 |

|

本朝国郡部 |

五畿七道に属する日本全国の国名と、その国に属する郡名を網羅的に列挙 1 。 |

領国経営、征服目標のリストアップ、太閤検地のような全国調査の基礎資料。 |

|

年中行事部 |

宮中で行われる年間の儀式や公事の次第、作法などを解説 1 。 |

儀礼の復興による権威の誇示。京文化の導入による支配の正当化。 |

|

軍器部 |

鎧、兜、刀剣、弓矢といった武具の種類と名称を記載 16 。 |

武具の正式名称や格式の確認。武家故実の典拠。 |

|

禁忌部 |

日々の吉凶、行動を慎むべき方角(方違え)、暦注などを記述 1 。 |

出陣や重要な儀式の日時決定。迷信が力を持った時代の行動規範。 |

|

人年名部 |

年齢に応じた名称(例:二十歳を弱冠と呼ぶなど)を解説 13 。 |

教養、文化的知識の習得。 |

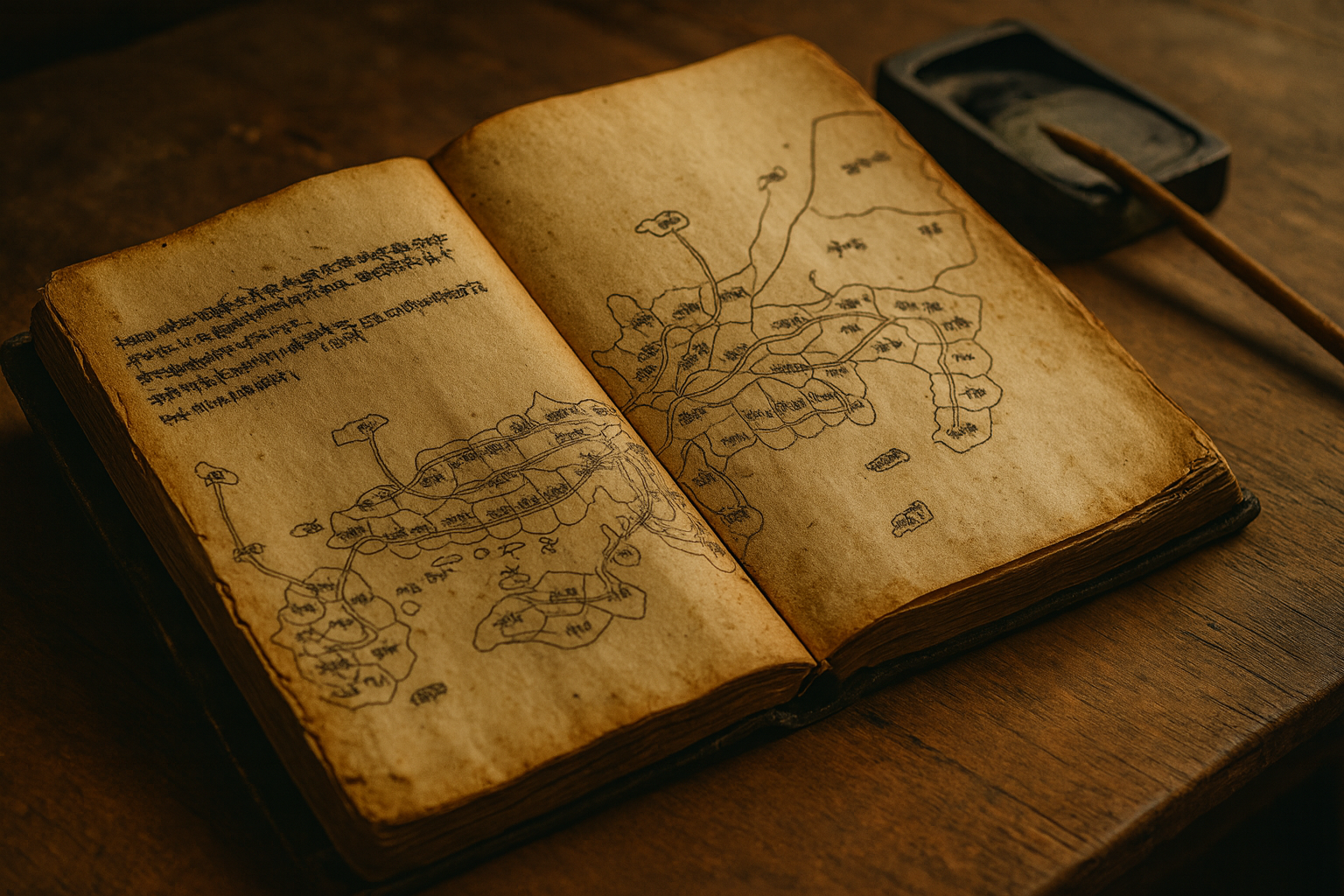

第三章:最古の日本地図「行基図」の虚と実―観念としての「天下」

「大日本国図」の分析

『拾芥抄』が後世に与えた影響の中でも、特に注目すべきが、巻中に収録された「大日本国図」である 14 。この地図は、奈良時代の高僧・行基が作製したという伝承から、通称「行基図」として広く知られている 17 。しかし、近年の研究では、実際の作製は平安時代以降と考えられており、「行基菩薩所図也」という詞書は、地図そのものに宗教的な権威と正統性を与えるために、後世に付加された伝承であると見なされている 17 。

この地図の図様は、現代の地図とは大きく異なる。日本の六十余州を、それぞれ俵を連ねたような、あるいは団子のような楕円形で描き、それらを連結させることで日本列島の形状を表現している 20 。当然、実際の海岸線の形状や国土の面積、都市間の距離を正確に写し取ったものではない。これは、諸国の地理的な位置関係と国名を一覧するための、極めて模式的・抽象的な地図なのである。

地理情報から「世界認識の図」へ

では、なぜこのような地理的に不正確な地図が、中世から近世にかけて長きにわたり重宝され続けたのであろうか。その価値は、現代的な意味での「地理的正確性」に求めるべきではない。むしろ、その真価は、日本という国家の全体像を一枚の紙の上に収める「政治的・観念的網羅性」にあった。

特に、天下統一を志す戦国大名にとって、この地図が持った意味は計り知れない。彼らが必要としたのは、単に個々の合戦における行軍ルートを知るための「戦術地図」だけではなかった。それ以上に、自らが目指す「天下」とは一体どのような広がりを持つものなのか、その全体像を把握するための「戦略的ビジョン」を必要としていた。

「行基図」は、彼らの野望に対して、具体的な形と範囲を与えた。自らの領国が「日本」という全体の一部であることを視覚的に認識させ、同時に、未だ支配下にない東国や西国の諸国を、征服すべき具体的な目標としてリストアップすることを可能にした。それは、いわば「天下統一の設計図」であり、自らの野望を正当化し、家臣団と共有するための、強力な視覚的ツールとして機能したのである。この地図においては、地理的な正確さよりも、日本全土を「一円」として把握させる全体性こそが、最も重要な価値だったのである。

第二部:戦国時代における『拾芥抄』の再発見と戦略的活用

第一部で解明した『拾芥抄』の持つ該博な知識と中世的な世界観は、戦国という新たな時代状況の中で、全く新しい意味と価値を付与されることとなる。本章では、公家社会の知の集積が、いかにして武家社会、特に天下を目指す戦国大名たちによって戦略的に活用されたかを論証する。

第一章:公家の故実から武家の教養へ―権威を求める武士たち

「知」の価値の変容

戦国時代は、武力による下剋上が横行する、まさに力の時代であった。しかし、その一方で、熾烈な生存競争を勝ち抜き、一国の主となった大名たちは、その支配を恒久的なものとするために、武力以外の「権威」を強く求めるようになった。単なる私的な実力支配者ではなく、公的な統治者としての正統性を内外に示す必要に迫られたのである。

その権威の源泉として注目されたのが、長らく日本の文化と政治の中心であった京都の朝廷が保持する、伝統的な文化や有職故実であった。戦国武将たちは、領国に招いた僧侶や公家を師として、読み書きや和歌、古典などを学び 21 、京風の文化を積極的に自らの領国に導入することで、文化的権威を演出しようと試みた。

先進的大名の事例研究

こうした動きを他に先駆けて実践したのが、周防の大内氏や駿河の今川氏といった、守護大名に出自を持つ先進的な大名家であった。特に大内氏は、歴代当主が有職故実の受容に極めて熱心で、伊勢家のような故実の家元との問答集『大内問答』を作成させるほどであった 23 。また、当主の大内義隆は、学問や芸能に明るい当代随一の文化人としても知られていた 26 。同様に、今川氏も歌道や故実に通じ、足利将軍家の儀式を指導するほどの文化的権威を誇っていた 27 。

こうした大名家にとって、『拾芥抄』のような公家の教養を体系的に凝縮した典籍は、まさに垂涎の的であったに違いない。儀礼の正しい作法を確認し、家臣に武家としての教養を身につけさせ、さらには他大名に対して文化的な優位性を示すための、極めて重要なテキストとして活用されたと考えられる。実際に、加賀前田家の尊経閣文庫や、その他の大名家旧蔵の文庫からも『拾芥抄』が発見されており、武家社会において本書が重宝されていた事実を裏付けている 2 。

第二章:権威の源泉「官職部」―官位叙任の指南書として

戦国大名と官位

戦国大名が渇望した権威の象徴、それが朝廷から授与される官位(官職と位階)であった。官位は、単なる名誉の称号ではない。それは、自らが単なる地方の私的な支配者(いわば武装勢力の長)ではなく、天皇から公的にその統治を認められた正統な存在であることを、他の大名や領国の民、さらには朝廷自身に対して示すための、極めて強力な政治的ツールであった 31 。

特に、織田信長や豊臣秀吉は、この官位の持つ政治的価値を誰よりも深く理解し、巧みに利用して天下統一事業を推進したことで知られる 34 。彼らは多額の献金と政治的圧力を背景に、望む官位を獲得し、それを自らの権威の階梯として、ライバルたちを序列の下に組み込んでいったのである。

『拾芥抄』の実践的活用法

しかし、京都から遠く離れた地方の武将にとって、複雑怪奇な朝廷の官職システムを正確に理解することは、決して容易ではなかった。数多ある官職の中で、どれが格上なのか。その官職は歴史的にどのような意味を持つのか。そして、どのような手続きを踏めば、望む官位を得ることができるのか。

ここに、『拾芥抄』の「官職部」が果たした実践的な役割が浮かび上がる。この部門には、太政官から八省、近衛府に至るまで、あらゆる官職の名称、序列、そして相当する位階が一覧となって示されている 15 。これは、官位獲得を目指す戦国大名にとって、まさに「官位獲得マニュアル」とも言うべき、戦略立案のための必携の書であった。

例えば、織田信長が「尾張守」を自称し、やがて「弾正忠」の官職を得、上洛後は「右近衛大将」、そしてついには「右大臣」へと昇っていくキャリアパスを構想する際、手元に『拾芥抄』のような一覧性の高い典籍があれば、それは絶好の参考資料となったはずである。自らの野望に、具体的かつ体系的な「出世の階梯」を与え、次なる目標を明確にする上で、本書は計り知れない価値を持っていたのである。

表3:主要戦国大名と官位―『拾芥抄』「官職部」との関連

|

戦国大名 |

得た主要な官位 |

『拾芥抄』における序列・説明(概要) |

官位獲得の政治的・戦略的意味 |

|

織田信長 |

右大臣、右近衛大将 |

右大臣は太政官の次官。右近衛大将は近衛府の長官。いずれも武家のトップクラスが望む最高位の官職。 |

上洛と畿内支配の正当化。他の大名を圧倒する絶対的な権威の確立 34 。 |

|

豊臣秀吉 |

関白、太政大臣 |

関白は天皇を補佐する摂関家の筆頭職。太政大臣は律令官制における最高官職。人臣を極めた地位。 |

天皇の権威を背景とした全国支配の完成。武家と公家の頂点に立つ存在としての自己規定。 |

|

徳川家康 |

征夷大将軍、右大臣 |

征夷大将軍は幕府を開くための必須の官職。右大臣は朝廷内での高い地位を保証する。 |

武家の棟梁としての地位を確立し、江戸幕府を開くための法的根拠を獲得。 |

第三章:天下統一の設計図「国郡部」―領国経営の基礎資料として

一円知行と領土認識

戦国大名の究極的な目標の一つは、自らの領国支配を盤石にすることであった。それは、公家や寺社などの権門の権益が複雑に入り組む荘園公領制を解体し、領国内の土地と人民を完全に一元的に支配する「一円知行(いちえんちぎょう)」を確立することを意味した 35 。

この壮大な目標を達成し、さらには天下統一へと歩を進めるためには、まず自国、そして日本全土が、どのような行政単位(国・郡)で構成されているかを正確に把握することが、全ての出発点となった 38 。

「国郡部」の戦略的価値

ここに、『拾芥抄』の「本朝国郡部」が持つ、もう一つの戦略的な価値が明らかになる。この部門には、五畿七道にわたる日本全国の国名と、その国に所属する郡名が、網羅的にリストアップされている 15 。これは、戦国大名にとって、まさに「領国経営と天下統一のための基礎データベース」であった。

例えば、豊臣秀吉が全国の石高を確定させるために実施した「太閤検地」を考えてみよう。この空前の大事業を遂行するためには、調査対象となるべき全国の行政区画、すなわち「国」と「郡」の網羅的なリストが不可欠であった。『拾芥抄』の「国郡部」は、まさにこの要求に応えるものであった。

このリストは、単に地理的な知識を提供するに留まらない。征服すべき目標国のリストアップ、獲得した領土の石高の査定、そして論功行賞として家臣に与える知行地の策定など、大名のあらゆる統治行動の基礎となる、極めて実用的な行政台帳として機能したのである。軍事行動という「破壊」のフェーズの後に来る、新たな秩序を構築する「統治」のフェーズにおいて、『拾芥抄』は不可欠な知識を提供したのであった。

第四章:日常に息づく知恵―生活便覧としての側面

『拾芥抄』の価値は、天下国家を論じるようなマクロな戦略レベルに留まるものではなかった。戦乱の世にあっても、人々の日常は続いており、そこには文化的な規範や約束事が存在した。武士階級が単なる戦闘集団から、文化的教養を身につけた支配階級へと自己を規定し直していく過程で、『拾芥抄』は日常生活のレベルでも参照された。

例えば、「禁忌部」に記された日々の吉凶や、行動を慎むべき方角といった記述は、出陣や城の普請、重要な儀式の日取りを決める際に、重要な判断材料となった 1 。また、「食療部」などには、特定の月に特定の獣肉を食べることを避けるべき、といった記述も見られる 40 。これは、武士たちが饗宴の席などで、単に空腹を満たすだけでなく、教養に基づいた文化的な振る舞いを意識し始めたことを示している。

このように、『拾芥抄』は、大名の戦略書としてだけでなく、武士の日常生活や文化的な行動の規範を示す手引書としても機能し、武家社会の成熟に寄与したのであった。

結論:時代を超えて継承される知の価値

本報告書は、鎌倉・南北朝期に編纂された百科全書『拾芥抄』が、その成立の文脈を離れ、戦国という新たな時代状況の中で、全く新しい「実用的な価値」を見出され、「再発見」された過程を多角的に論証してきた。

その価値の変容は劇的であった。公家が自らの伝統を守り、社会的地位を維持するための「教養の書」は、天下統一を目指す戦国大名の手によって、権威を演出し、領国を経営し、新たな秩序を構築するための「経綸の書」へと生まれ変わったのである。複雑な官位の序列を解き明かす「官位獲得マニュアル」として、日本の全体像を把握する「天下統一の設計図」として、そして全国の行政区画を網羅した「国家経営のデータベース」として、『拾芥抄』は戦国の覇者たちに不可欠な知識を提供した。

この『拾芥抄』の事例は、一つの古典籍が、時代の要請に応じてその意味を柔軟に変え、新たな生命を吹き込まれていくという、知識と文化のダイナミックな継承の姿を雄弁に物語っている。それは、情報や知識の価値が、その内容自体に絶対的に固定されているのではなく、それを読み解き、利用する人間の目的と、彼らが生きた時代の文脈によって絶えず再定義されるという、時代を超えた普遍的な真理を示していると言えよう。芥を拾うように集められた中世の知は、数百年後、天下を動かすための力強い武器となったのである。

引用文献

- 拾芥抄(シュウガイショウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%8B%BE%E8%8A%A5%E6%8A%84-76768

- 拾芥抄 - 所蔵史料目録データベース(Hi-CAT) - 詳細(解題) https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/w01/detail/commentary/book/00000014

- 拾芥抄 しゅうがいしょう - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/472758

- 拾芥抄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%BE%E8%8A%A5%E6%8A%84

- 書誌所蔵情報 | 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/wo/opc_srh/srh_detail/1009710180475

- 洞院公賢(トウインキンカタ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B4%9E%E9%99%A2%E5%85%AC%E8%B3%A2-103112

- 洞院公賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%9E%E9%99%A2%E5%85%AC%E8%B3%A2

- 類書. 1 [その他] - 佛教大学 https://bukkyo.alma.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=81BU_INST%3AServices&docid=alma991002791009706201&context=SP

- 拾芥抄 3巻 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000009431833

- 京の霊場 拾芥抄 https://kyonoreijo.sakura.ne.jp/anc/sgs/ancsgsbook.htm

- 拾芥抄 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/167255

- 『拾芥抄』諸名所部の記載について https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/15825/files/007000470025.pdf

- 日本對俗字的接受與應用 https://www.kansai-u.ac.jp/fl/publication/pdf_department/21/55gen.pdf

- 早稲田大学図書館WEB展覧会 日本を歩く - いにしえの旅人たち - https://www.wul.waseda.ac.jp/TENJI/virtual/aruku/

- https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2606263

- 故実叢書 拾芥抄(洞院公賢著 洞院実煕補) | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I001893692-00

- 拾芥抄 しゅうがいしょう - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/522808

- 拾芥抄 しゅうがいしょう - ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/QA-2213

- 行基図考 http://web.kyoto-inet.or.jp/people/honda5/ron18.htm

- 日本の形はどのように把握されてきたか https://www.tsukubabank.co.jp/corporate/info/monthlyreport/pdf/2014/02/201402_12.pdf

- 戦国武将を育てた寺の教育/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/69036/

- 戦国武将の学び/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96783/

- 殿中文庫」を中心に - 山口県文書館 http://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/user_data/upload/File/kiyou/037/kiyou37-04.pdf

- 大内氏/内容 - 山口県の文化財 https://bunkazai.pref.yamaguchi.lg.jp/support/theme/oouti/onaka.html

- 能「空蝉」~大内氏後援番組 https://ouchi-culture.com/discover/discover-265/

- 「大内義隆」西国の覇者として全盛期を迎えるも、家臣のクーデターで滅亡へ。 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/796

- 今川範国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E7%AF%84%E5%9B%BD

- 古地図の中の日本 - 鶴見大学 https://www.tsurumi-u.ac.jp/uploaded/attachment/2095.pdf

- 加越能文庫解説目録 https://www2.lib.kanazawa.ishikawa.jp/kinsei/16kaetsunou.pdf

- 丸山文庫典籍目録 https://www.knowledge.pref.nagano.lg.jp/documents/22/maruyama_kotenseki.pdf

- 官位は武士から農民、職人にいたるまでみんなの憧れだった - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/5610/

- 【織田信長と官位 その1】若い頃の信長は官職を勝手に名乗っていた? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2255

- 20.大岡越前守の「 守(かみ)」とは何? なぜ使われた? ≪便利な序列 https://nazenazenippon.com/2020/10/13/20%EF%BC%8E%E5%A4%A7%E5%B2%A1%E8%B6%8A%E5%89%8D%E5%AE%88%E3%81%AE%E3%80%8C%E2%97%8B%E2%97%8B%E5%AE%88%EF%BC%88%E3%81%8B%E3%81%BF%EF%BC%89%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%EF%BC%9F-%E3%81%AA/

- 戦国武将に学ぶ医院での人材登用VOL.2 | 開業医、医師、歯科医師の https://drs-wealth.com/management/ma155/

- 一円知行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%86%86%E7%9F%A5%E8%A1%8C

- 「横領」ってなに? 室町から戦国期における荘園横領と戦国大名の台頭 - 戦国リサーチノート https://research-note.kojodan.jp/entry/2025/05/08/195704

- 「一円」と「中分」中世古(いにしえ)の史的名称 - daitakuji 大澤寺 墓場放浪記 https://www.daitakuji.jp/2015/08/30/%E4%B8%80%E5%86%86-%E3%81%A8-%E4%B8%AD%E5%88%86-%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%8F%A4-%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%88-%E3%81%AE%E5%8F%B2%E7%9A%84%E5%90%8D%E7%A7%B0/

- 大名知行制(だいみょうちぎょうせい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%90%8D%E7%9F%A5%E8%A1%8C%E5%88%B6-2130039

- 知行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E8%A1%8C

- 牛肉・食肉の歴史 - 相州牛推進協議会 https://www.soshugyu.com/history/