政基公旅引付

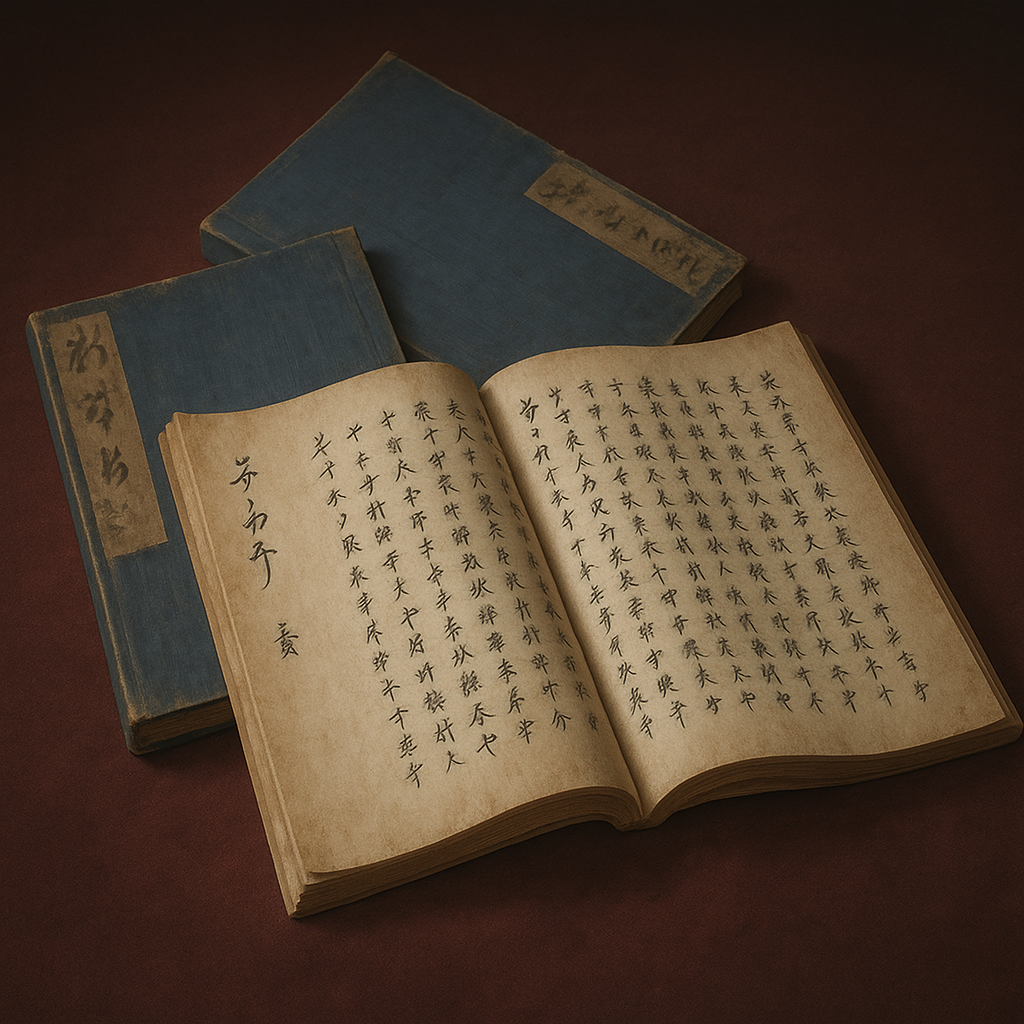

『政基公旅引付』は、関白九条政基が戦国期に日根荘へ下向し、荘園経営に苦闘した日記。公家権威の衰退と在地勢力との攻防、村の日常を記録。史料批判の重要性を示す日本遺産。

『政基公旅引付』の総合的分析 ―戦国期荘園社会の実像と公家領主の苦闘―

序論

『政基公旅引付』は、一般に関白を務めた九条政基が、文亀元年(1501年)から約3年半にわたり、自身の家領である和泉国日根荘(現在の大阪府泉佐野市)に下向した際の出来事を記録した日記として知られている 1 。しかし、この日記は単なる一貴族の生活記録や旅の思い出を綴ったものではない。それは、戦国乱世の荒波の中で、失墜しゆく権威と経済基盤を死守しようとした公家領主による苦闘の記録であり、荘園経営の実務を遂行するための「統治文書」であり、さらには自らの行動を正当化し後世に範を示すための意図的な「テクスト」でもあった。

応仁の乱(1467年-1477年)以降、室町幕府の権威は地に堕ち、日本社会は旧来の権威や秩序が通用しない「下剋上」の時代、すなわち戦国時代へと突入した。摂関家という公家の最高位にありながら、九条政基もまた、この時代の奔流と無縁ではいられなかった。荘園からの年貢収入は守護や国人、寺社勢力によって脅かされ、経済的基盤は崩壊の危機に瀕していた 3 。彼が京都の宮廷を離れ、自ら荘園の地に赴くという前代未聞の行動を選択した背景には、個人的な資質のみならず、時代の構造的な変化が深く関わっている。

本報告書は、『政基公旅引付』を戦国時代という歴史的文脈の中に正確に位置づけることを目的とする。そのために、著者である九条政基の人物像と彼が置かれた状況を解明し、日記に描かれた荘園社会の生々しい実像を多角的に分析する。さらに、日記史料学の視点を取り入れ、この記録が持つ史料としての特性と限界、すなわち、なぜ、どのように書かれ、いかにして「事実」を構築しようとしたのかを徹底的に考察する。この分析を通じて、一人の公家領主が遺した克明な記録から、中世的支配体制が解体し、新たな社会秩序が生まれる戦国という時代のダイナミズムを浮き彫りにすることを目指す。

第一章:著者・九条政基の生涯と時代背景

『政基公旅引付』という類稀な史料を理解するためには、まずその著者である九条政基が、いかなる人物であり、どのような時代状況の中で日根荘下向という異例の行動に至ったのかを解明する必要がある。彼の行動は、個人的な気質や特定の事件のみに起因するものではなく、応仁の乱以降の公家社会の構造的変容と、混沌とした畿内の政治情勢によって深く規定されていた。本章では、没落しつつあった摂関家の当主としての政基の苦境、彼を地方下向へと追い込む引き金となった家司殺害事件、そして彼が対峙せねばならなかった戦国期畿内の権力構造を明らかにする。

第一節:没落する摂関家と九条政基の苦境

九条政基は、文安2年(1445年)、九条満家の子として生まれた 4 。九条家は藤原氏北家を祖とし、近衛、鷹司、二条、一条と並ぶ五摂家の筆頭格に位置する、公家社会の頂点に立つ名門である。政基自身も、寛正6年(1465年)に家督を継承すると、順調に昇進を重ね、文明8年(1476年)には32歳で従一位・関白、藤氏長者という人臣の最高位に上り詰めた 1 。

しかし、その輝かしい官歴とは裏腹に、当時の公家社会、とりわけ摂関家の権威と経済力は著しく衰退しつつあった。応仁の乱は京都を焦土に変え、朝廷や幕府の権威を失墜させた。その影響は、公家たちの経済的基盤であった全国の荘園にも及んだ。守護大名や現地の国人、さらには武装した寺社勢力による荘園の押領や年貢の横領が頻発し、領主である公家への収入は途絶えがちになっていた 2 。九条家も例外ではなく、全国に約30カ所あったとされる荘園からの収入は不安定化し、深刻な経済的困窮に陥っていた。政基が後に示す家領経営への異常なまでの執着は、この経済基盤の脆弱性という根源的な問題に起因するものであった。

さらに、九条家内部にも不安定な要素が存在した。政基の家督相続は、甥にあたる九条政忠との対立の末に実現したものであり、その過程では暗殺計画が持ち上がるほどの深刻な内部抗争があった 6 。このような家門内の葛藤を乗り越えて家督を掴んだ経験は、政基に家の統制と家領の維持に対する強い意志を植え付けた可能性がある。栄光ある地位と裏腹の経済的苦境、そして家門内部の不和という、公私にわたる困難な状況こそが、九条政基という人物を形成し、彼の後半生を方向づけることになったのである。

第二節:唐橋在数殺害事件 ―公家社会を震撼させた前代未聞の凶行―

政基の日根荘下向という異例の行動を決定づけた直接的な要因は、明応5年(1496年)に彼が引き起こした、公家社会を震撼させる前代未聞の事件であった。この年、政基は嫡男の尚経と共謀し、九条家の家政を取り仕切る家司(家宰)であった唐橋在数を、自らの邸内で殺害したのである 1 。

この事件の直接的な原因は、家領の経営や借財の問題をめぐる両者の利害対立であったとされる 1 。在数は九条家の財政を管理する中で、その権限を背景に主要な家領荘園の支配権を掌握し、大きな影響力を持つに至っていた 8 。しかし、その支配が破綻をきたし、九条家が多額の負債を抱える事態となると、政基と在数はその責任を互いになすりつけ合う険悪な関係となった 7 。明応5年正月7日、出仕を止められていた在数が九条邸に押しかけ、政基・尚経父子に返済の談判を行った際、激昂した父子によって殺害されるという悲劇的な結末を迎えた 7 。

しかし、この事件の本質は単なる金銭トラブルではない。それは、中世後期における主従関係の構造的変容を象徴する出来事であった。荘園経営が複雑化し、在地勢力との交渉が重要になる中で、実務を担う家司の権限は増大し、主君の権力を凌駕するケースも少なくなかった。唐橋在数殺害事件は、実権を握った家臣と、それを統制できなくなった主君との間の力関係が逆転し、最終的に暴力という形で破綻した典型例であった。在数が単なる家臣ではなく、公卿に昇ることも可能な堂上家の当主であったという事実は、この事件の異常さを際立たせている 7 。

この前代未聞の凶行の結果、政基と尚経は朝廷から勅勘、すなわち出仕停止という厳しい処分を受けた 1 。これにより、彼らは中央政界での政治的立場を完全に失った。京都での活動の道を閉ざされた政基が、最後の経済的基盤であり、長年の懸案であった家領・日根荘の支配権を「実力」で回復すべく、自ら現地に乗り込む以外に活路を見出せなくなったのは、必然的な帰結であったと言える。唐橋在数殺害事件は、政基を荘園という「現場」へと向かわせる、決定的な引き金となったのである 8 。

第三節:戦国期畿内の動乱 ―細川氏・根来寺と在地勢力の胎動―

政基が下向した16世紀初頭の和泉国、そして畿内一帯は、応仁の乱後も続く、複雑で流動的な権力闘争の舞台であった。当時の畿内は、室町幕府の管領であり、事実上の最高権力者であった細川京兆家の当主・細川政元の支配下にあった。細川氏は和泉国を含む多くの国の守護を兼ねており、その一族や家臣の内紛は、畿内全域の政治・軍事情勢を即座に揺るがす力を持っていた 10 。九条家の荘園である日根荘も、当然ながら和泉守護・細川氏の強い影響下に置かれていた。

しかし、戦国時代の荘園が対峙しなければならなかったのは、守護大名のような巨大権力だけではない。在地社会に目を向ければ、そこには守護の支配に服さない、あるいは独自の動きを見せる多様な勢力が存在した。地元の小領主である国人衆や、強大な軍事力と経済力を背景に広大な寺領を支配する寺社勢力がそれである。特に日根荘にとって大きな脅威となったのが、紀伊国に本拠を置く新義真言宗の根来寺であった 3 。根来寺は数千の僧兵を擁する一大軍事勢力であり、その影響力は和泉国にも及んでいた。

日根荘は、これら和泉守護細川氏、地元の国人衆、そして根来寺といった複数の勢力による、押領や年貢の略奪に絶えず晒されていた 2 。もはや荘園領主である九条家の権威だけでは、武力を背景としたこれらの「実力」を持つ在地勢力を抑え込むことは不可能であった。政基の日根荘下向とは、このような複雑な権力関係が渦巻く紛争の「現場」に、公家領主自らが乗り込み、失われた支配権を回復しようとする、極めて「戦国時代的」な挑戦であった。それは、伝統的な権威に依拠した旧来の支配からの脱却を図り、在地勢力と直接対峙し、交渉し、時には実力を行使することも辞さないという、新たな支配のあり方を模索する試みだったのである。

|

年代 (西暦) |

九条政基の動向および『政基公旅引付』関連事項 |

日本史上の主要な出来事 |

|

文安2年 (1445) |

5月7日、九条満家の子として誕生 4 。 |

|

|

寛正6年 (1465) |

甥の政忠に代わり、九条家の家督を継承 1 。 |

|

|

応仁元年 (1467) |

|

応仁の乱、勃発(~文明9年/1477年)。 |

|

文明8年 (1476) |

32歳で従一位・関白、藤氏長者となる 1 。 |

|

|

明応5年 (1496) |

1月、子・尚経と共に家司・唐橋在数を殺害 1 。閏2月、勅勘処分を受ける 1 。 |

|

|

文亀元年 (1501) |

3月、和泉国日根荘へ下向し、直務支配を開始。『政基公旅引付』の記述が始まる 2 。 |

|

|

永正元年 (1504) |

12月、約3年半の滞在を終え、日根荘から帰京 7 。 |

細川京兆家で内紛が勃発(永正の錯乱)。 |

|

永正13年 (1516) |

4月4日、死去。享年72 1 。 |

|

第二章:『政基公旅引付』に描かれた荘園世界

『政基公旅引付』の最大の価値は、戦国時代という激動の時代における地方社会の姿を、支配者である荘園領主の視点から、驚くべき解像度で描き出している点にある。その記述は、荘園経営という経済活動にとどまらず、村人たちの生活の隅々、すなわち祭礼や芸能といった文化、信仰、さらには戦乱や犯罪といった乱世の日常にまで及んでいる。本章では、日記の記述そのものに分け入り、16世紀初頭の和泉国日根荘の社会を立体的に再現する。そこから見えてくるのは、領主と百姓の間の絶え間ない緊張と交渉、そして自律的に営まれる村落共同体の強かな姿である。

第一節:荘園経営の実態 ―年貢徴収をめぐる領主と百姓の攻防―

九条政基が京の都を離れ、日根荘へ下向した最大の目的は、守護や国人らの介入によって滞納が続いていた年貢を確実に徴収し、荘園を領主自らが直接支配(直務)することにあった 2 。『政基公旅引付』は、まさにその荘園経営再建に向けた苦闘の記録そのものである。

日記には、年貢徴収をめぐる領主と百姓との間の生々しい攻防が克明に記されている。例えば、百姓たちは、虫害による稲の被害を訴え、政基に対して作柄の調査を要求している 14 。これは、被害状況に応じて年貢を減免させようとする、百姓側の常套手段であった。要求が受け入れられない場合、彼らはより強硬な手段に訴えることもあった。その一つが「逃散(ちょうさん)」である。これは、村人が団結して耕作を放棄し、他領へ一時的に退去することで、領主に圧力をかける抵抗戦術であった 15 。『政基公旅引付』にも、この逃散をめぐる記述が見られ、百姓たちが決して無力な存在ではなく、領主と対等に交渉し、時には激しく抵抗する主体であったことがわかる 16 。

一方で、政基の支配は、彼一人のトップダウンで完結するものではなかった。在地社会の複雑な実情を把握し、支配を円滑に進めるためには、現地の協力者が不可欠であった。日記には、在地の実情に詳しい「国案内者」と呼ばれる人物を登用したり 8 、村の代表者である「番頭(ばんとう)」や、在地に根差した寺社の僧侶などを通じて、村人との交渉や指示伝達を行ったりする様子が記されている 8 。これは、政基が在地社会の自律的な秩序を認め、その内部論理を利用しなければ支配を維持できなかったことを示している。年貢徴収という経済活動は、領主による一方的な収奪ではなく、在地社会との絶え間ない交渉と妥協、そして駆け引きの連続であったのである。

第二節:戦国村落の日常風景 ―祭礼、芸能、そして人々の祈り―

『政基公旅引付』は、荘園経営という経済的な側面だけでなく、当時の人々の文化や精神世界にも光を当てている。政基は、京の最高位の貴族として、日根荘で繰り広げられる様々な文化的営みを興味深く観察し、記録している。

その代表例が、日根荘の鎮守社であった日根神社(当時の呼称は「大井関大明神」)の祭礼である。政基は、毎年4月に行われる例祭や、そこで奉納された芸能を見物し、「風情といい、いう詞といい、都の能者に恥じず」と高く評価している 17 。これは、中央の洗練された文化に親しんだ貴族の目から見ても、地方の文化が独自の豊かさと高い水準を持っていたことを示唆する貴重な証言である。

人々の生活と信仰の結びつきも、日記から鮮やかに浮かび上がる。旱魃に苦しむ大木村の村人たちが、火走神社(滝宮)で雨乞いの儀式(護摩焚き)を行った様子が記録されている 19 。また、政基自身も、修験道の霊場として知られた犬鳴山七宝瀧寺を訪れ、その縁起を借り受けて筆写するなど、現地の信仰に深い関心を寄せている 3 。これらの記述は、戦国時代の人々が、自然の脅威や社会の不安に対し、いかに神仏への祈りを通じて立ち向かおうとしていたかを物語っている。

さらに、政基は荘園滞在中も、貴族としての文化活動を続けていた。彼は連歌会を催し、自らも和歌を詠んでいる。例えば、総福寺の天満宮に参詣した際に詠んだ「梅は花 松はみどりの 春の日の めぐみぞ四方に 天満る神」という歌からは、荘園の春の風景を愛でると同時に、天神信仰への篤い思いを読み取ることができる 18 。これらの記録は、日根荘が単なる経済活動の場ではなく、豊かな文化と信仰が息づく、人々の日々の暮らしの舞台であったことを我々に教えてくれる。

第三節:相論、犯罪、そして暴力 ―日記が記録した乱世の縮図―

『政基公旅引付』が描く荘園世界は、祭礼や文化といった平穏な側面だけではない。むしろ、この日記が持つ史料的価値の一つは、戦乱と無秩序が日常化した戦国社会の現実を、ありのままに記録している点にある。日記は、当時の和泉国日根荘が、大小さまざまな紛争や犯罪、そして暴力に満ちた危険な場所であったことを示している。

日記には、領民の間で発生した様々な事件が詳細に記録されている。山菜の「蕨(わらび)」を盗んだ者を村人が自ら裁いた「蕨盗みの自検断」 20 や、米の盗難事件 14 といった窃盗、土地の境界をめぐる争いなどの「相論」、そしてそれらに対する政基やその家臣による「検断(裁判)」の様子が克明に記されている 20 。これらの記述は、村落社会の内部秩序と、それを維持するためのルール、そして領主が果たした司法的役割を具体的に示している。

さらに深刻なのは、暴力が紛争解決の手段として公然と用いられていた現実である。日記には、交渉を有利に進めるために相手方の人員を拘束する「人質」事件の記述が複数回登場する 3 。これは、法や権威よりも実力が優先される戦国社会の非情な一面を物語る。また、周辺地域での戦乱が日根荘にまで波及し、村が戦火に見舞われたり、兵士による乱暴狼藉が行われたりした記録もあり 3 、荘園が常に外部からの軍事的脅威に晒されていたことがわかる。

これらに加え、水害や旱魃といった自然災害、そして疫病の流行といった記録も散見され 3 、当時の人々が戦乱や犯罪といった人為的な脅威だけでなく、抗いがたい自然の猛威にも苦しめられていた複合的な危機状況を伝えている。『政基公旅引付』は、まさに戦国という時代の縮図であり、そこに生きた人々の苦難と、それでもなお維持されようとした社会秩序のリアルな姿を我々に提示してくれるのである。

第三章:史料としての『政基公旅引付』 ―日記史料学の視点から―

『政基公旅引付』を歴史史料として扱う際、そこに書かれている内容を単に事実の記録として受け止めるだけでは、その本質を見誤る可能性がある。この日記は、著者の明確な意図のもとに作成され、特定の機能を持つように設計された「道具」であった。本章では、史料批判の観点からこの日記を分析し、その特異な性格を明らかにする。なぜこれは単なる「日記」ではなく「引付」なのか、そこに記された「事実」はいかにして構築されたのか、そして、京都にいる息子・尚経の記録との比較から、九条家の統治戦略がいかなるものであったのかを解明する。

第一節:「日記」にあらず「引付」たり ―荘園経営マニュアルとしての実用性―

『政基公旅引付』は、宮内庁書陵部に所蔵されている九条政基の自筆原本であり、甲乙丙丁戊の5冊からなる 20 。後世の人物による書き写しではないため、書写の過程で生じる誤りや意図的な改変がなく、著者が記した内容を直接知ることができる、極めて価値の高い一次史料である 14 。日記の冊が進むにつれて料紙の質が低下したり 14 、随所に誤記や訂正、追記の跡が見られたりすることは、これが後から清書されたものではなく、政基が日根荘に滞在しながら、その時々に入手した紙を用いて書き継いでいった生々しい記録であることを物語っている。

その表題が「旅引付」とされていること自体が、この史料の性格を端的に示している。「引付」とは、訴訟記録や決定事項などを後日の参照のために記録しておく備忘録や台帳を意味する言葉であり、単に日々の出来事を記す「日記」とは区別される。実際に『政基公旅引付』の内容を見ると、荘園経営に関わる実務的な情報、例えば年貢の賦課台帳や収支計算、在地勢力と交わした書状の写し、相論の裁定記録などが詳細に記載されている 20 。これは、政基がこの記録を、荘園という「会社」を経営するための実用的な業務マニュアル、あるいは経営台帳として活用していたことを示唆する。

さらに、この「引付」は、政基個人のための記録にとどまらなかった。永正元年(1504年)の記録には、政基がしばらく荘園を離れていた家僕に対し、自身が不在中の出来事を周知させるため、この『旅引付』を自ら読み聞かせたという記述がある 14 。この事実は、『政基公旅引付』が個人的な備忘録を超え、九条家という統治組織の内部で情報を共有し、意思統一を図るための公式な業務日誌、すなわち情報共有ツールとして機能していたことを明確に示している。それは、戦国期の困難な荘園経営を乗り切るために、政基が編み出した情報管理システムの中核をなすものであった。

第二節:意図された記述と改竄 ―史料批判が暴く政基の真意―

『政基公旅引付』を史料として扱う上で最も注意を要するのは、そこに記された内容が必ずしも客観的な事実の反映ではないという点である。近年の研究、特に廣田浩治氏や服部英雄氏らの分析により、この日記には政基による意図的な虚偽記載や日付の改竄が存在することが明らかにされている 14 。

その顕著な例が、文亀2年(1502年)に起きた窃盗犯の悪僧・阿弥陀坊の処遇をめぐる記録である。政基は日記に、この悪僧を捕らえて処刑させたと記した。しかし、後に発見された関連文書から、実際にはこの悪僧は助命されていたことが判明した 14 。政基は、領主としての厳格な姿勢を示すため、事実とは異なる記録をあえて残したのである。

このような記録操作の動機は、単なる自己弁護や事実の隠蔽に留まらない。政基は、この『旅引付』が、将来にわたって九条家の荘園経営の「後例(こうれい)」、すなわち先例として参照されることを強く意識していた 14 。そのため、領主として弱腰と見られかねない事実(悪僧の助命)や、業務の遅延を示す事実(文書発給の遅れ)などを記録に残すことを嫌い、あるべき理想の姿を「公式記録」として構築しようとしたのである。例えば、段銭(臨時税)徴収の命令書(配符)の発給が日柄の悪さから遅れた際、政基は実際の発給日ではなく、本来発給すべきであった日付を記した上で、その理由を日記に書き記している 14 。

極めて興味深いのは、政基がこうした改竄を行った際に、なぜ日付を書き換えたのか、なぜ事実と異なる記述をしたのか、その理由や経緯を日記の中にわざわざ書き残している点である 14 。これは、彼が客観的な「事実」と、後世に残すべき「公式記録」とを明確に区別し、後者の構築に意図的に取り組んでいたことを示している。このような複雑な記録態度は、日記という史料が決して透明なガラス窓ではなく、書き手の意図によって歪められたり構築されたりするテクストであることを如実に物語る。日記史料学の観点から見れば、『政基公旅引付』は、史料批判という手続きを通して初めてその真価を理解できる、絶好の研究対象なのである 24 。

第三節:父子の連携と情報網 ―尚経『後慈眼院殿雑筆』との比較分析―

九条政基の日根荘における直務支配は、彼一人が在地で孤軍奮闘していたわけではない。その背後には、京都に留まって九条家当主としての務めを果たしていた嫡男・尚経との緊密な連携体制が存在した。政基が家督を尚経に譲ったのは文明14年(1482年)のことであり 27 、唐橋在数殺害事件も父子共謀によるものであった 7 。政基が日根荘に下向している間、尚経は京都にあって朝廷や幕府、そして細川氏のような実力者との交渉を担当し、政基は日根荘という「現場」で在地勢力との折衝や年貢徴収の実務を担うという、役割分担がなされていたのである。

この父子による二元的な統治体制の実態は、政基の『旅引付』と、尚経が残した雑記である『後慈眼院殿雑筆(ごじげんいんどのざっぴつ)』を比較分析することによって、より鮮明に浮かび上がる 24 。『後慈眼院殿雑筆』は、尚経が父・政基に宛てた書状の案や、日々の政務に関するメモなどを書き留めたものであり 29 、両者を突き合わせることで、父子の間で交わされた情報や、連携して問題解決にあたる様子を立体的に復元することが可能となる。

例えば、日根荘に対する和泉守護・細川氏の違乱(不法な干渉)を停止させるという課題は、父子共通の重要問題であった。この問題に対し、政基は日根荘の現場から状況を報告し、尚経に対応を指示する。一方、尚経は京都で幕府管領である細川政元やその重臣と交渉し、違乱停止を命じる文書(奉書)の発給を働きかける。そしてその交渉の進捗状況を、書状で父・政基に報告する。このような情報の往復と役割分担が、双方の記録から確認できるのである。政基の荘園支配は、決して日根荘という一荘園に閉じたものではなく、京都の尚経を司令塔とする九条家全体の家領支配ネットワークの一環として機能していた 8 。この緊密な情報網と連携体制こそが、戦国期の厳しい状況下で、九条家がかろうじてその支配を維持しようとした生命線であった。

|

事件・課題 |

『政基公旅引付』に見る政基の対応(日根荘にて) |

『後慈眼院殿雑筆』に見る尚経の対応(京都にて) |

||

|

和泉守護・細川氏による違乱 |

・守護方の代官による年貢押領の実態を把握し、尚経に報告。 ・守護方の動きを牽制するため、在地勢力(村の番頭など)と連携。 ・尚経から送られてきた幕府や細川家の文書を在地で提示し、支配の正当性を主張。 |

・父からの報告に基づき、幕府管領・細川政元やその宿老(薬師寺氏など)に違乱停止を要請 14 。 |

・交渉の進捗状況や、京都の政治情勢を分析し、政基に書状で報告 29。 |

・違乱停止を命じる幕府奉行人奉書や細川家奉書を獲得し、日根荘の政基へ送付。 |

|

根来寺による圧迫 |

・根来寺の僧が代官職を要求してきたことに対し、村と連携して対応を協議 14 。 |

・根来寺側の要求を拒否するための口実として、尚経との連携を背景に、自らの権威を誇示。 ・根来寺との直接交渉を避けつつ、家僕を通じて牽制。 |

・根来寺が九条家とだけでなく、他の公家や幕府とも関係を持っていることを踏まえ、多角的な情報収集を行う。 ・政基からの報告を受け、根来寺の上部組織や関連人脈に働きかけるなど、外交的な解決策を模索。 |

|

|

年貢の徴収と管理 |

・作柄調査や検見を実施し、年貢量を決定。 ・逃散などの百姓の抵抗に対し、妥協と強硬策を使い分けて交渉。 ・徴収した年貢の管理、および京都への送付を指示。収支を『旅引付』に記録。 |

・京都における九条家の家政全体の財政状況を管理。 ・日根荘から送られてくる年貢の受け入れと、家中の経費への配分を差配。 ・年貢の未進が続けば、政基に督促や新たな対策を求める。 |

第四章:直務支配の結末と歴史的意義

九条政基が心血を注いだ約3年半にわたる日根荘での直務支配は、最終的にどのような結末を迎えたのか。そして、一人の公家の挑戦と挫折の記録である『政基公旅引付』は、時代を超えて現代にどのような価値を持ち、いかにして文化遺産として継承されているのか。本章では、政基の試みの限界とその歴史的背景を分析し、この類稀な史料が持つ現代的意義について論じる。

第一節:在地勢力との交渉の限界と支配の終焉

永正元年(1504年)12月、九条政基は日根荘を離れ、京へと帰還した 7 。しかし、彼の精力的な直務支配の試みは、残念ながら最終的に失敗に終わったと評価せざるを得ない。その結末は、戦国時代という時代の構造的な変化を象徴するものであった。

政基は、在地に乗り込むことで、長年日根荘を侵食してきた和泉守護・細川氏の勢力を一時的に排除することには成功した。しかし、それによって生じた力の空白を埋めたのは、九条家による支配の回復ではなく、より強力な在地勢力である根来寺であった 7 。根来寺は、日根荘に隣接する紀伊国に本拠を置き、強大な武力と組織力を背景に影響力を拡大していた宗教勢力である。守護という外部の権力が後退した結果、日根荘は、この在地に深く根を張る勢力の草刈り場となったのである。最終的に政基は、根来寺の僧を現地の代官に任命せざるを得ない状況に追い込まれた。これは、日根荘が事実上、九条家の支配を離れ、根来寺の実効支配下に組み込まれたことを意味していた 7 。

この失敗の要因は、政基個人の力量不足というよりも、時代の大きなうねりそのものにあった。荘園領主という伝統的な「権威」は、在地に根差した「実力」、すなわち軍事力と組織力を持つ武士や寺社勢力の前には、もはや無力であった。政基の奮闘は、荘園制という中世的な支配システムそのものが、在地社会の現実に対応できずに解体していく歴史の必然的な流れに抗う、最後の試みであったと言える 8 。彼の帰京後、京都では息子・尚経との間に再び摩擦が生じるなど 7 、九条家の苦難は続き、天文年間(1532年-1555年)には家領からの収入は実質的に途絶え、その支配は最終的な崩壊を迎えることになる 8 。一人の公家の挫折は、公家階級全体の没落を映す鏡でもあった。

第二節:文化遺産としての継承 ―日本遺産認定とその価値―

支配者としては敗北した九条政基であったが、彼が残した克明な記録は、皮肉にも、その失敗の過程で時代の姿を詳細に捉えたことにより、後世に不滅の価値を持つことになった。長らく専門家の間で知られるのみであった『政基公旅引付』は、1958年(昭和33年)に行われた『泉佐野市史』編纂のための資料調査を機に、その全貌が本格的に紹介され、中世史、特に戦国期の村落社会を研究する上での第一級史料として、学界から大きな注目を集めることとなった 30 。

その価値は学術研究の領域に留まらない。2019年(令和元年)、『政基公旅引付』は、鎌倉時代に作成された二枚の荘園絵図(「日根野村荒野開発絵図」「日根野村・井原村荒野開発絵図」)と共に、「旅引付と二枚の絵図が伝えるまち-中世日根荘の風景-」というストーリーの中核的な構成文化財として、文化庁から日本遺産に認定された 18 。

この認定の背景には、『政基公旅引付』に記された世界が、単なる過去の記録ではなく、現代の地域に生き続けているという事実がある。日記に登場する日根神社や慈眼院、犬鳴山七宝瀧寺といった寺社 3 、村の田畑を潤したため池や水路 18 、そして多くの地名が、500年の時を超えて現在の泉佐野市の景観の中に息づいている 30 。日記の記述と荘園絵図、そして現在の風景を重ね合わせることで、訪れる人々は中世の農村景観や人々の暮らしを追体験することができるのである 31 。

このように、『政基公旅引付』は、歴史研究の対象という価値に加え、地域の歴史的魅力を掘り起こし、住民のアイデンティティを育み、未来へと継承していくための生きた教材として、新たな光を当てられている。政基の個人的な苦闘の記録は、今や地域全体の共有財産となり、その歴史的価値を未来永劫に伝えていく役割を担っているのである。

結論

本報告書は、『政基公旅引付』が、戦国時代という激動の時代を生きた前関白・九条政基による、単なる個人的な日記ではないことを多角的に論証してきた。それは、失われゆく家領を維持するための荘園経営の実務記録であり、組織の意思統一を図る統治ツールであり、そして自らの行動を正当化し後世に範を示すための意図的なテクストでもあった。この複雑で多層的な史料を通して、我々は戦国時代という転換期の社会を、比類なき解像度で垣間見ることができる。

『政基公旅引付』が持つ歴史的価値は、以下の四点に集約される。

第一に、社会経済史料としての価値である。荘園制が末期的な様相を呈する中で、領主と百姓が年貢をめぐって繰り広げる生々しい交渉、抵抗としての逃散、そして在地協力者の活用など、中世から近世へと移行する村落社会の経済的実態を具体的に伝える第一級史料である。

第二に、文化史・民俗史料としての価値である。祭礼や芸能に対する京の貴族の視点からの評価、雨乞いや寺社参詣といった人々の信仰、そして政基自身が嗜んだ連歌などの文化活動は、当時の人々の精神世界や文化的営みを活写する貴重な記録となっている。

第三に、政治史料としての価値である。公家権威が形骸化していく過程、守護・国人・寺社勢力といった多様な在地勢力との権力闘争、そして日根荘の父・政基と在京の息子・尚経による二元的統治体制の実態は、戦国期の政治構造の変質を解明する上で不可欠な情報を提供する。

第四に、日記史料学の好個の事例としての価値である。著者の明確な意図に基づく虚偽記載や日付の改竄、そしてその理由の記録という複雑な性格は、歴史史料が客観的な事実の鏡ではなく、書き手の意図によって構築されるテクストであることを示しており、史料批判の重要性を我々に教えてくれる。

結論として、『政基公旅引付』は、戦国乱世の縮図である。そこには、旧来の「権威」が在地に根差す「実力」に屈していく時代の大きな転換点において、必死に所領を守り、家の存続を図ろうとした一人の公家の知恵と工夫、そして最終的な挫折が克明に刻まれている。九条政基の直務支配の試みは失敗に終わった。しかし、彼が残したこの類稀なる記録は、500年の時を超えて、我々に戦国社会のリアルな息吹を伝え、歴史を複眼的に読み解くことの重要性と面白さを教えてくれる、比類なき歴史遺産なのである。

引用文献

- 九条政基(くじょうまさもと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B9%9D%E6%9D%A1%E6%94%BF%E5%9F%BA-55279

- 政基公旅引付 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN14227531

- 政基公旅引付|日本遺産ポータルサイト - 文化庁 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/culturalproperties/result/6541/

- 九条满家- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B9%9D%E6%A2%9D%E6%BB%BF%E5%AE%B6

- 九條滿家- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E4%B9%9D%E6%A2%9D%E6%BB%BF%E5%AE%B6?oldformat=true

- 九条政基とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B9%9D%E6%9D%A1%E6%94%BF%E5%9F%BA

- 九条政基 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%9D%A1%E6%94%BF%E5%9F%BA

- 中世後期の九条家家僕と九条家領荘園九条政基・尚経期を中心に ... https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/1127/files/kenkyuhokoku_104_12.pdf

- 唐橋在数 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90%E6%A9%8B%E5%9C%A8%E6%95%B0

- 細川両家記を読む http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/ryoukekiindex.html

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- ÿþH 3 0 9Nâlf[_ ˙‰© 2fin0h‹ˇ} - 兵庫県立丹波の森公苑 https://www.tanba-mori.or.jp/wp/wp-content/uploads/h30_tanbagaku.pdf

- 九条尚経(くじょう ひさつね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B9%9D%E6%9D%A1%E5%B0%9A%E7%B5%8C-1071579

- 「政基公旅引付」の日記史料学 https://nichibun.repo.nii.ac.jp/record/437/files/nk48001.pdf

- 逃散(トウサン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%80%83%E6%95%A3-97841

- 『戦国時代の村の生活: 和泉国いりやまだ村の一年』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/221554

- 日本遺産ストーリー https://hinenosho.jp/story/

- 【日本遺産ポータルサイト】旅引付と二枚の絵図が伝えるまち - 文化庁 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story075/

- 75. 旅引付と二枚の絵図が伝えるまち-中世日根荘の風景 - 阪急交通社 https://www.hankyu-travel.com/japan-heritage/75/

- 日記を使った社会科歴史の授業(『政基公旅引付』『酒井伴四郎日記』) http://matsuken.travel.coocan.jp/shakaika/sha_nikki.htm

- 政基公旅引付 | 構成文化財の魅力 - 日本遺産 日根荘 https://hinenosho.jp/bunkazai/masamotokoutabi.html

- 人質(ヒトジチ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E8%B3%AA-120335

- 旅引付 (甲) - 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム - 宮内庁 https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Detail/1000677380001

- 「政基公旅引付」の日記史料学 : 戦国期の公家日記と在地社会 - CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1390009224770613120

- 「その史料は“使える”のか?史料批判について」歴史小説家の地味~な日常#2 | 本がすき。 https://honsuki.jp/pickup/9219/index.html

- 史料批判 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B2%E6%96%99%E6%89%B9%E5%88%A4

- 九条尚経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%9D%A1%E5%B0%9A%E7%B5%8C

- 後慈眼院殿雑筆 (2) - 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム - 宮内庁 https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Detail/1000692460002

- k-holyの史跡巡り・歴史学習メモ https://amago.hatenablog.com/

- 政基公旅引付 - 構成文化財 - 日本遺産 葛城修験 https://katsuragisyugen-nihonisan.com/cultural_property/cat04/post_66.php

- 祝日本遗产"旅引付与两幅绘图所讲述的城镇--中世纪日根庄风景"构成文化财的追加认定 https://hinenosho.jp/simplified/news/2024/07/---.html

- 祝 日本遺産『旅引付と二枚の絵図が伝えるまち-中世日根荘の風景 ... https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/menu/nihon_isan/13559.html