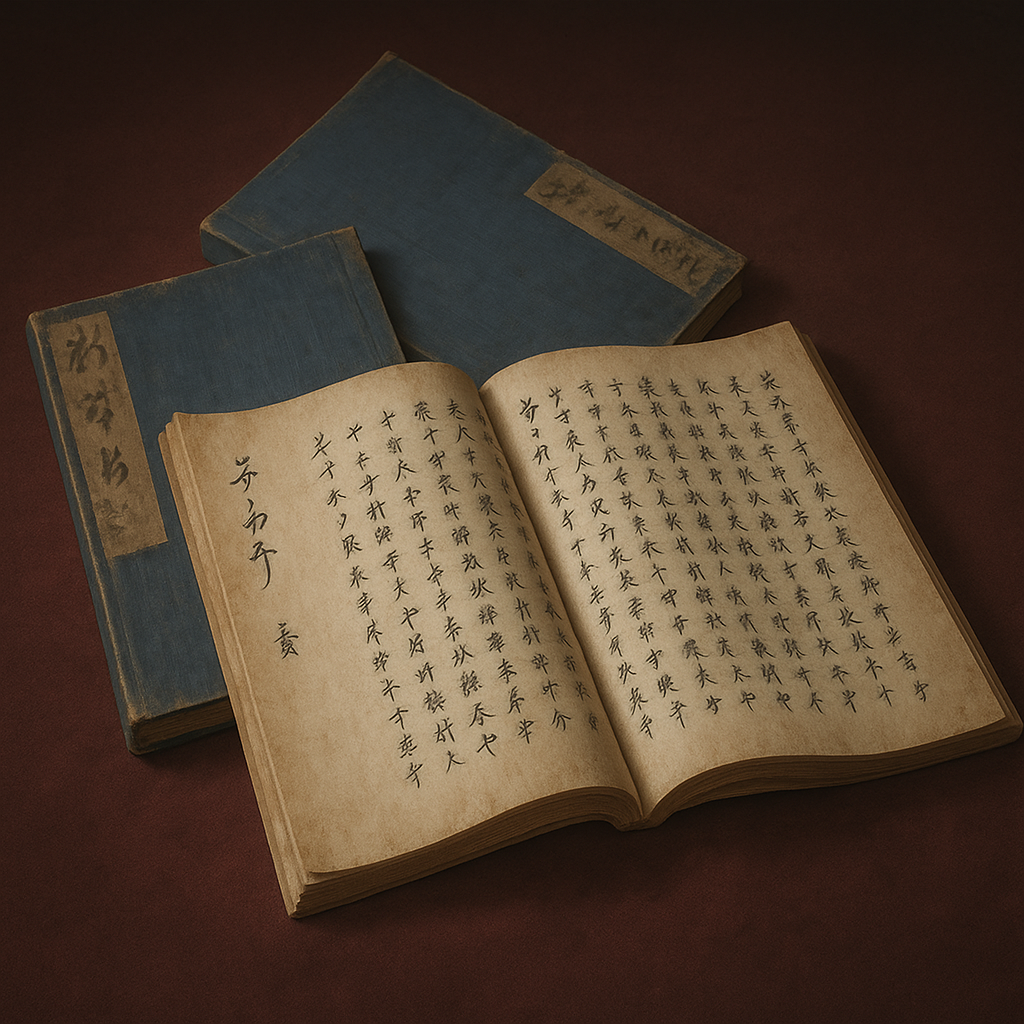

教行信証

『教行信証』は親鸞の絶対他力思想を説き、蓮如が民衆化。一向一揆は「百姓の国」を築き天下人と対峙。江戸期には教団は武装解除され、信仰は内面化し教学が発展した。

戦国を揺るがした救済の書:『教行信証』の思想と一向一揆のダイナミズム

序論:救済の書から闘争の書へ

鎌倉時代、一人の僧侶・親鸞が著した深遠な宗教哲学書『教行信証』。それは、煩悩にまみれた個人の内面における絶対的な救済を説くものであった 1 。しかし、約250年の時を経て、この書に源流を持つ教えは、戦国時代の日本を揺るがす巨大な社会・軍事勢力「一向一揆」の旗印となった 3 。なぜ、個人の魂の救済を目的とした書が、集団的な武装蜂起のイデオロギーとなり得たのか。この壮大な歴史のパラドックスは、単に思想の変質として片付けられるものではない。それは、一つの思想が時代と社会の要請に応え、変容し、ついには時代そのものを動かす力へと転化していくダイナミックな過程の物語である。

本報告書は、この歴史的問いを解明することを目的とする。『教行信証』の核心的思想の分析から始め、それが蓮如という傑出した仲介者によって如何に民衆の心に届けられたか、そしてその結果として誕生した信仰共同体が、戦国の動乱の中で如何なる政治的・軍事的役割を果たし、天下人たちと対峙し、最終的に変容を遂げていったのかを、思想史、社会史、政治史の三つの視点から重層的に追跡する。

第一部:『教行信証』の思想的根幹 ― 親鸞が示した絶対他力の救済

第一章:『顕浄土真実教行証文類』の全体像

『教行信証』の正式名称は『顕浄土真実教行証文類』という 5 。この名は、「浄土真宗の真実の教え(教)、行い(行)、信じ(信)、そして悟り(証)を、経典や論釈の文類を顕すことによって明らかにする」という、親鸞の並々ならぬ意志を表明している。本書は、師である法然が著した『選択本願念仏集』の教えを継承し、その正当性を論証するという体裁をとりながらも、実質的には親鸞自身の独自の思想体系を確立し、浄土真宗の立教開宗を宣言する書であった 5 。

親鸞が本書の執筆に着手し、その骨格を完成させたとされるのは、彼が関東で布教活動を行っていた元仁元年(1224年)、52歳の頃である 6 。しかし、彼の著作活動はそれで終わりではなかった。彼は生涯を通じてこの書を手元に置き、死の直前まで加筆修正を続けた 7 。この事実は、『教行信証』が単なる静的な教義書ではなく、親鸞自身の求道の軌跡そのものであり、後世の人々が真の幸福に至る道を指し示したいという、彼の切実な願いが込められた、生きた書物であったことを物語っている 2 。特に晩年、実子・善鸞を義絶するという深刻な家庭的悲劇に見舞われた後も、信巻を中心に改訂が加えられていることは、親鸞が深い苦悩と悲嘆の中から、なおも救済の思想を深化させようとした証左である 6 。

本書の構成は「教・行・信・証・真仏土・化身土」の六巻から成る 1 。伝統的な仏道修行の階梯を示す「教・行・証」(教えを学び、修行を実践し、悟りを得る)という言葉は以前から存在したが、親鸞はその中核に「信」を据えた 10 。これは単なる要素の追加ではない。親鸞にとって、教(『大無量寿経』)、行(称名念仏)、信(阿弥陀仏の本願を疑いなく信じる心)は、いずれも人間が自らの力で起こすものではなく、阿弥陀仏の側から与えられるもの(他力回向)であるとされた 10 。この「教・行・信・証」という構造自体が、人間の努力(自力)から仏の絶対的な力(他力)へと救済の根拠を全面的に移行させる、親鸞思想の革命性を体現しているのである。そして、六巻の中でも特に「信巻」が最重要視され、その分量は他巻を圧倒する 1 。ここに、浄土真宗の教えの心臓部である「他力の信心」が詳説されており、親鸞思想の独自性が最も鮮明に現れている 1 。

第二章:革命的思想「悪人正機」

親鸞思想の核心を最も衝撃的に示す言葉が、「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」である 13 。これは、弟子・唯円が記したとされる『歎異抄』によって広く知られる一節だが、その思想は『教行信証』に深く根差している。この言葉は、「善人が救われ、悪人は罰せられる」という一般的な道徳観念や因果応報の論理を根底から覆すものであった。

この逆説を理解する鍵は、「悪人」と「善人」の定義にある。ここでいう「悪人」とは、法律や道徳に反した犯罪者を第一義的に指すのではない。それは、いかに善行を積もうと努力しても、根源的な煩悩から決して逃れることのできない、不完全な全ての人間(煩悩具足の凡夫)を指す言葉である 15 。親鸞が提示したのは、人間の法や倫理による相対的な善悪ではなく、絶対者である「阿弥陀仏の視点」に立った善悪であった 15 。完全なる覚者である仏の眼から見れば、どんな人間も小さな悪さえも見逃されることなく、等しく罪深く愚かな「悪人」に他ならない。そして、阿弥陀仏が救済の誓願を立てた本来の目的(本意)は、まさにそのような自らの力では到底救われようのない「悪人」を成仏させるためであったと、親鸞は説いたのである 13 。

一方で、ここでいう「善人」とは、自らの善行や厳しい修行、学問の力によって悟りを得ようと励む「自力」の心を持つ人々を指す。彼らは、自分は善人であるとうぬぼれ、救いは自らの努力で勝ち取るものだと考えている。親鸞の論理によれば、そのような「善人」でさえ、最終的には自力を見限り、阿弥陀"仏の力によってしか救われることはない。ならば、阿弥陀仏が本来の救済対象として見据えていた、自らが「悪人」であると深く自覚し、ただ仏の慈悲にすがるしかない人々が救われるのは、より一層当然のことである。これが「悪人正機」の論理構造である 14 。

第三章:「信心正因」と「他力本願」

「悪人正機」の思想は、必然的に救済の条件そのものを問い直すことにつながる。厳しい戒律を守り、難解な修行を積むことを求める従来の仏教(聖道門)に対し、親鸞は、煩悩にまみれた凡夫が自力で生死の苦しみを離れることは不可能であると断言し、その道を徹底的に否定した 15 。

では、救いの根拠はどこにあるのか。親鸞は、それをひとえに阿弥陀仏がすべての衆生を救うために立てた誓願(本願)の力、すなわち「他力」に求めた 14 。この阿弥陀仏の誓いを疑うことなく信じ、自らの計らいを捨ててすべてを委ねる心、それが「信心」である。そして、この「信心」こそが、浄土に往生するための唯一絶対の正しい因(正因)であると説いた 1 。救いは、人間の側の行いや努力によって獲得されるものではなく、阿弥陀仏の側から一方的に与えられる(回向される)ものなのである。

この文脈において、「南無阿弥陀仏」と口に称える称名念仏の位置づけもまた、劇的に変化する。念仏は、往生するための条件や修行(因)ではない。それは、他力の信心を賜り、救いがすでに定まったことへの抑えがたい感謝と喜びの表明(報恩の行)であると位置づけられた 17 。この「信心正因・称名報恩」の教えは、念仏を往生の因と見なす他の浄土教宗派との決定的な違いであり、浄土真宗の思想的独自性を際立たせるものであった。

この思想は、救済の門戸をあらゆる人々に開くものであった。厳しい修行も、深い学識も、多額の寄進も不要である。ただ阿弥陀仏の本願を信じるだけで、身分や善悪、知識や財産の有無にかかわらず、誰もが等しく救われる。これは、従来の仏教が貴族や僧侶といったエリート層に有利な構造を持っていたのに対し 18 、救済を徹底的に民主化する革命的な思想であった。この「我々は仏に選ばれた、救われるべき存在である」という強烈な自己肯定感は、平時には人々に内面的な安らぎを与えたが、社会が不安定化し、既存の権威が彼らの生存を脅かす有事には、自らの共同体を守るための自己防衛を正当化する、強力な思想的根拠へと転化する潜在的可能性を秘めていた。

さらに、『教行信証』の執筆行為そのものが、既存の宗教的権威に対する挑戦的な性格を帯びていた。親鸞は、膨大な経典群の中から『大無量寿経』を「真実」の経典として選び出し、他の有力な経典(例えば法華経など)を「方便」(真実へ導くための一時的な手段)として相対化した 10 。これは、既存の仏教諸宗派が依拠する経典の権威を、自らの解釈のもとに再編成する知的作業であり、「あなた方の教えは『方便』に過ぎず、こちらが『真実』である」と宣言するに等しい。この根源的な反権威主義の精神が、後の世に、世俗の権力者への抵抗を正当化する思想的土壌を育んだのである。

第二部:思想から組織へ ― 蓮如による教団の再興と民衆化

第一章:中興の祖・蓮如の登場

親鸞の没後、彼が確立した革新的な教えは必ずしも順調に広まらなかった。本願寺教団は、比叡山延暦寺などの他宗派からの圧迫や内部の対立によって勢力を失い、蓮如が第八世法主を継職した15世紀半ばには、衰微の極みにあった 21 。

このような苦境の中で、蓮如は教団再興の道を、親鸞の原点に立ち返ることに見出した。彼は若い頃から、親鸞の主著『教行信証』の表紙が破れるほどに読み耽り、その教えに深く帰依していた 21 。彼は、難解な教学論争に明け暮れるのではなく、親鸞が示した「信心一つで救われる」という純粋な教えを、一人でも多くの民衆に直接伝えることこそが、本願寺を再興する唯一の道であると確信していた。

その確信は、彼の布教方法の革新となって現れた。蓮如は、僧侶が一段高い場所から権威的に教えを説く「高座」を取り払い、門徒たちと同じ目線で、膝を突き合わせて語り合う「平座」での対話を重視した 21 。これは、教えを一方的に授けるのではなく、共に分かち合い、共に喜ぶという姿勢の表明であり、身分の隔てなく人々を惹きつける上で決定的な意味を持った。彼は、親鸞の思想を、民衆が実感できる血の通った言葉として蘇らせたのである。

第二章:教義の翻訳者『御文章』

蓮如の最大の功績の一つは、文章による伝道の力を最大限に活用したことである。彼は、学問のない人々や多忙な農民にも親鸞の教えが正確に伝わるよう、仮名交じりの平易な言葉で書かれた手紙、すなわち『御文章』(おふみ)を数多く著した 22 。これは、漢文で記され、深い仏教的素養を要求する『教行信証』の思想を、民衆の心に直接届けるための、見事な「翻訳」作業であったと言える。

『御文章』の中で、蓮如は親鸞の教えの核心を、単純明快な言葉で繰り返し説いた。特に、「聖人一流の御勧化の趣は、信心をもって本とせられ候」(親鸞聖人が生涯お勧めになった教えの趣旨は、信心一つが根本であるということです)という一節に代表されるように、「信心正因」の教えを徹底した 1 。そして、称名念仏は救いの条件ではなく、救いが定まったことへの感謝の行(報恩行)であると明確に定義し、「信心正因・称名報恩」という教義を確立した 24 。この分かりやすさが、民衆の爆発的な支持を得る原動力となった。

口伝えによる教えは、伝言ゲームのように内容が不正確になりがちだが、書かれた文章はその危険性が低い。蓮如から送られた一通の『御文章』は、各地で大切に読み聞かされ、さらに書き写されて次々と複製された。こうして、「百の蓮如、千の蓮如」とも言うべき状況が生まれ、親鸞の教えは燎原の火のごとく、驚異的なスピードで全国に広がっていったのである 22 。

第三章:信仰共同体「講」の組織化

蓮如は、思想を広めるだけでなく、それを担う強固な組織を構築することにも長けていた。彼は、各地に誕生した門徒たちに「講」という信仰共同体を組織させたのである 26 。これは単なる宗教的な集まりではなかった。蓮如は、村の指導者層である坊主(僧侶)、乙名(おとな、村の長)、年寄りをまず門徒にすることで、村全体を教団組織に組み込むという巧みな戦略をとった 28 。これにより、「講」は中世後期の自治的な村落共同体である「惣村」の仕組みと深く結びつき、強固な地盤を持つ社会組織へと発展した。

「講」は、門徒たちが集まって『御文章』を拝読し、信仰について語り合う場であったと同時に、共に飲食し、祝祭を行い、時には年貢の減免交渉や相互扶助を行う生活共同体でもあった 27 。戦乱や重税に苦しむ当時の民衆にとって、「講」への参加は、来世での救済への道であると同時に、現世での連帯感とささやかな喜びを得られる、かけがえのない場となったのである 29 。

こうして組織された無数の「講」は、各地の寺院や道場を拠点としてネットワーク化され、本願寺を頂点とする巨大なピラミッド型の教団組織に組み込まれていった 28 。これにより、本願寺法主の指令が末端の門徒一人ひとりにまで迅速かつ正確に伝達される、強力な中央集権的な指揮系統が完成した。親鸞の思想が「魂」であるならば、蓮如が作り上げたこの組織は、その魂を宿す強靭な「肉体」であった。

親鸞が提供したのは、非常に強力だが抽象度の高い「基本思想(OS)」としての『教行信証』であった。蓮如の真の功績は、このOS上で動く、極めて効果的な「応用プログラム(アプリケーション)群」を開発し、実装したことにある。難解な漢文仏典を平易な仮名交じりの手紙に変換した『御文章』は、ユーザーの裾野を爆発的に広げた革新的な「ユーザーインターフェース」であった。複雑な教義を「信心正因・称名報恩」というキャッチーなスローガンに集約したことは、教えの高速な伝播と定着を可能にした見事な「教義のパッケージ化」であった。そして、既存の村落共同体の上に信仰という強力な絆を持つ「講」を組織したことは、自己増殖的に拡大する強固な「ソーシャルネットワークの構築」に他ならなかった。蓮如は単なる宗教家ではなく、思想、伝達手段、組織構造を一体化した一つの巨大な「社会システム」を設計し、戦国の世に解き放った、卓越したシステムデザイナーだったのである。

第三部:戦国を揺るがす信仰の力 ― 一向一揆の実態

第一章:百姓の国・加賀一向一揆

蓮如による教団組織の整備は、本願寺に凄まじい社会・政治力をもたらした。その最も劇的な現れが、加賀国(現在の石川県)における一向一揆である。当初、加賀の門徒たちは、守護大名・富樫政親の家督争いに協力し、彼を勝利に導いた 31 。しかし、門徒たちの力の増大を恐れた政親が弾圧に転じると、門徒たちは激しく反発。長享2年(1488年)、門徒たちは政親の政治に不満を持つ国人(在地領主)をも巻き込み、ついに富樫政親を攻め滅ぼしてしまった 4 。

この事件以降、加賀国は守護大名による支配から脱し、本願寺の意を受けた現地の門徒たちが統治する「百姓の持ちたる国」と呼ばれる事実上の独立自治国家となった 4 。この自治は、後に織田信長によって滅ぼされるまでの約100年間にわたって維持された。これは、一向一揆が単なる一時的な農民反乱ではなく、一国を統治する能力と持続性を備えた、強固な政治勢力であったことを明確に示している。

一揆の強さの源泉は、その構成員の多様性にもあった。参加者は農民だけでなく、地域の地侍、商人、職人など、あらゆる階層に及んだ 4 。身分や善悪を問わず、ただ信心によって誰もが平等に救われるという親鸞の教えが、既存の封建的な身分秩序を超えた強固な連帯感を生み出し、多様な人々を一つの目的の下に結集させる基盤となったのである 31 。

第二章:「進者往生極楽、退者無間地獄」の論理

一向一揆の兵士たちが、なぜプロの戦闘集団である武士たちを恐怖させたのか。その答えは、彼らが掲げた「進者往生極楽、退者無間地獄」(進むは往生極楽、退くは無間地獄)というスローガンに集約されている 32 。この言葉は、彼らの戦いが現世的な利益のためのものではなく、自らの魂の救済をかけた「聖戦」であることを示している。

この信仰に基づいた死生観は、兵士たちから「死の恐怖」を奪い去った。戦場で命を落とすことは、敗北や終わりを意味するのではなく、来世において阿弥陀仏のいる極楽浄土に生まれること(往生)が約束された、最高の栄光であると信じられていた 35 。この死を恐れない捨て身の精神性は、恩賞や領地のために戦う武士たちにとって最大の脅威となった 36 。彼らの戦いは、自己の救済と信仰共同体の防衛が一体となった、極めて純粋で苛烈なものであった。

もちろん、このスローガンは、阿弥陀仏の慈悲にすべてを委ねるという本来の絶対他力の思想とは、一見すると矛盾するように見える。自らの行為(戦うこと)が往生の条件になっているかのようだからだ。しかし、この矛盾は、「仏法(教団)の危機に際して、それを守るために戦うことは、阿弥陀仏から受けた御恩に報いる最高の『報恩行』である」と解釈されることで乗り越えられた。この論理の飛躍こそが、平和的な救済の教えを、現世での徹底的な闘争を是とする戦闘イデオロギーへと転化させ、一向一揆の恐るべきエネルギーの源泉となったのである。

この一向一揆の体制は、単なる反乱軍のそれとは一線を画していた。近代国家の三要素が「領域」「国民」「主権」であるとするならば、加賀一向一揆はこれらの萌芽形態を備えていたと言える。彼らは加賀国という明確な「領域」を実効支配し 4 、封建的な主従関係よりも本願寺への信仰を優先する門徒というアイデンティティで結ばれた人々が「国民」に相当した。そして、統治の最高権威は守護大名ではなく、本願寺法主であり、これが「主権」に擬せられる。さらに、独自の軍事力を保持し、外部勢力と外交・戦争を行った 4 。これらの点から、加賀一向一揆は、信仰を統治の基本原理とする「神政政治体制」、すなわち日本における「宗教国家」の先駆的な形態と見なすことができる。彼らは既存の封建体制に対する、オルタナティブな「国家」を築き上げていたのである。

第四部:天下人との対決 ― 本願寺の存亡をかけた闘争

戦国時代の最終局面、天下統一を目指す織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑にとって、全国に強固なネットワークを持ち、治外法権的な力を行使する本願寺勢力は、避けては通れない巨大な障害であった。彼らがこの巨大な宗教勢力にどう向き合ったかを比較することで、それぞれの統治スタイルの違いと、中世的な権力が解体され、近世的な統一国家が形成されていく歴史の大きな潮流が明らかになる。

|

項目 |

織田信長 |

豊臣秀吉 |

徳川家康 |

|

主な対立/関与 |

石山合戦(11年間) 33 |

本願寺の移転と寺内町形成 38 |

三河一向一揆、本願寺の東西分裂 39 |

|

基本的スタンス |

徹底的な武力殲滅と経済的封じ込め |

権威の承認と政治的統制下への編入 |

経験に基づく警戒と政治的分断による無力化 |

|

主要な政策/戦術 |

経済封鎖、鉄甲船による海上封鎖 41 、宗教的権威の否定 42 |

大坂城下への移転命令 38 、寺領の安堵と検地 43 、教団内部への介入 44 |

一揆鎮圧後の和議破棄と追放 39 、本願寺の継承問題への介入と東西分立の画策 40 |

|

結果 |

本願寺の退去と顕如の降伏。しかし完全な殲滅には至らず。 |

本願寺を政治体制下に組み込み、武装解除に成功。 |

教団を二つに分裂させ、政治的・軍事的脅威を完全に排除。幕藩体制に組み込む。 |

第一章:織田信長と石山合戦 ― 合理主義と信仰の激突

織田信長が掲げた「天下布武」は、日本全土を単一の政治権力の下に統合することを目指すものであり、その過程において、全国に門徒ネットワークを持つ治外法権的な存在であった本願寺との衝突は必然であった 36 。特に、摂津国石山(現在の大阪市)にあった本願寺は、瀬戸内海と畿内を結ぶ水陸交通の要衝に位置し、経済的にも軍事的にも極めて重要な戦略拠点であったため、信長はこの地を何としても手に入れたかった 36 。

元亀元年(1570年)から天正8年(1580年)まで、11年にも及んだ石山合戦は、信長の生涯における最大の苦戦であった 4 。信長は、兵糧攻めによる経済封鎖や、当時最新鋭の鉄甲船を建造して毛利水軍からの補給路を断つなど、合理的な戦術を駆使した 41 。しかし、「進者往生極楽」を信じて捨て身で戦う門徒たちの抵抗は凄まじく、さらに毛利氏や紀伊の雑賀衆といった反信長勢力が本願寺を支援したため、戦いは泥沼化した 36 。

信長は、比叡山延暦寺の焼き討ちに見られるように、既存の宗教権威が世俗の権力や経済的特権を持つことを極端に嫌った 19 。彼が推進した楽市楽座や関所の撤廃といった経済政策も、寺社が独占していた利権を解体する目的を持っていた 19 。信長にとって本願寺との戦いは、単なる領土争いではなく、中世的な権威を破壊し、自らの理念に基づく新たな統一秩序を創造するための、妥協の許されないイデオロギー闘争だったのである。

第二章:豊臣秀吉の懐柔と統制 ― 権力による宗教の再配置

信長が本願寺を殲滅すべき敵と見なしたのに対し、彼の後継者である豊臣秀吉は、より現実的なアプローチをとった。秀吉は、本願寺が持つ巨大な民衆動員力と経済力を正面から破壊するのではなく、それを巧みに自らの権力基盤に組み込む道を選んだのである 38 。

その象徴的な政策が、本願寺の移転である。秀吉は、石山合戦で焼け野原となった跡地に自身の居城・大坂城を築き、本願寺にはその城下の天満の地を与えた 38 。これは、本願寺を自らの庇護下に置き、その宗教的権威を認めつつも、常に政治的な監視下に置くという、極めて巧みな統制策であった。本願寺は、秀吉が建設する壮大な城下町の一つの構成要素として再配置されたのである。

さらに秀吉は、寺領を安堵して教団の経済基盤を保証する一方で、検地を実施してその実態を完全に把握し 43 、刀狩りによって門徒たちの武装を解除させるなど、本願寺を徐々に牙の抜かれた純粋な宗教団体へと変質させていった。彼は本願寺を破壊するのではなく、その力を利用しつつ無力化し、自らが構築する統一政権のシステムの中に組み込むことに成功した。

第三章:徳川家康と三河一向一揆 ― 恐怖の原体験と最終的解決

徳川家康の本願寺に対する政策は、彼の原体験に深く根差している。永禄6年(1563年)、まだ三河の小大名であった若き家康は、領内で勃発した三河一向一揆に直面した。この一揆では、本多正信をはじめとする腹心の家臣までもが家康に背き、一揆側に加わった 45 。主君への忠誠よりも阿弥陀仏への信仰を優先する門徒たちの姿は、家康に生涯消えることのない、宗教勢力への強烈な恐怖と警戒心を植え付けた 39 。

家康は、この九死に一生を得るほどの苦戦の末、一旦は和議を結んで一揆を終息させた 48 。しかし、その後すぐに和議を反故にし、一揆の中心となった寺院をことごとく破壊して、三河から一向宗の僧侶と門徒を追放するという、冷徹極まりない手段で報復した 39 。この、目的のためには謀略も辞さない非情な現実主義が、彼の対宗教政策の基本姿勢を形成した。

天下を掌握した後、家康は本願寺に対する最終的な解決策を実行に移す。彼は、石山合戦後の本願寺内部にあった法主継承問題に巧みに介入した。強硬派であった顕如の長男・教如を支持し、彼に京都の烏丸六条に広大な寺地を与えて新たな本山を創立させたのである 40 。これが東本願寺の始まりであり、従来の本願寺(西本願寺)との分裂が確定した。一つの巨大な教団を二つに分断し、互いに競わせることでその勢力を削ぎ、二度と幕府に脅威を与えられないよう永続的な無力化を図る。これは、信長の武力による破壊、秀吉の政治による懐柔とも異なる、最も老獪かつ決定的な宗教統制策であった 41 。

三英傑の本願寺への対応の変遷は、日本の為政者が宗教勢力といかに対峙してきたかの学習過程そのものであった。信長は、中世的権威を破壊しようとする理想主義ゆえに、信仰という非合理的な力との正面衝突で多大なコストを払った。その失敗を見た秀吉は、宗教勢力の力を否定せず、自らの権力構造に組み込むという現実主義的な利用法を編み出した。そして、一揆の恐怖を骨身に染みて知る家康は、将来のリスクを完全に管理するという経験主義に基づき、分断による恒久的な無力化という究極の統制策にたどり着いた。この過程は、為政者が「神仏」を恐れる中世的領主から、宗教をも統治の対象とする近世的支配者へと脱皮していく、日本の政治思想史における重要な進化の軌跡を映し出している。

第五部:戦国の終焉と浄土真宗の変容

第一章:武器を捨てた教団

徳川家康によって天下泰平の世が訪れると、かつて戦国大名を震撼させた浄土真宗の姿は大きく変容した。江戸幕府は、宗教勢力が政治に介入することを厳しく禁じ、強固な統制策を敷いた。その根幹となったのが、「諸宗寺院法度」の制定と「本山末寺の制度」の確立である 49 。これにより、全国の寺院は宗派ごとに本山を頂点とするピラミッド型の管理体制下に置かれ、東西に分裂した本願寺もまた、幕府の厳格な統制を受ける一組織となった 40 。

さらに、キリシタン禁制を背景とした「寺請制度」が導入されると、全ての民衆がいずれかの寺院の檀家となることを義務付けられた 51 。寺院は、幕府の民衆管理や戸籍管理の末端機関としての役割を担うことになり、かつてのような反体制的なエネルギーは完全に失われ、むしろ幕藩体制を支える側に組み込まれていった。また、在家のまま布教活動を行っていた「毛坊主」のような半僧半俗の存在も、厳格な身分制度を重視する幕藩体制の下で禁止され、教団はより組織化・管理された存在となった 52 。武器を捨て、体制の一部となった教団は、そのエネルギーを別の方向へと向けることになる。

第二章:内面化する信仰

武装蜂起という政治的・軍事的な表現手段を完全に奪われた浄土真宗は、その膨大なエネルギーを「内側」へと向かわせた。江戸時代、東西の本願寺はそれぞれに学寮(学問所)を整備し、親鸞の教えを深く研究する「宗学」が飛躍的に発展した 51 。多くの学僧が現れ、難解な『教行信証』の解釈を巡って活発な議論が交わされた。そして、その学問の成果は、法話の速記録である「講録」などの形で、全国の僧侶や熱心な門信徒へと広められていった 51 。

信仰のあり方も大きく変化した。社会全体を変革しようとするダイナミックな運動から、個人の内面における安心立命の追求や、先祖供養、葬儀、法事といった「家」の儀礼を中心とするものへと、その重心を移していったのである。これは、浄土真宗が日本の民衆社会に深く根を下ろし、生活に密着した「国民宗教」の一つとなっていく過程でもあった。戦国時代の激しい炎は消え、信仰はより静かに、しかしより深く、人々の内面に浸透していった。

江戸時代に培われたこの教学の伝統と、民衆との固い結びつきは、近代以降、教団が部落問題への取り組みや、貧困救済、教育といった各種の社会事業へ進出する際の思想的・組織的な基盤ともなった 53 。戦国時代の「政治の季節」が終わりを告げ、長く静かな「内面の季節」が始まったのである。

浄土真宗の歴史は、その核心にある「絶対他力」の思想が、時代の政治的・社会的状況に応じて、壮大な循環を繰り返してきたと捉えることができる。親鸞の時代に始まった、個人の内面における救済の発見という「内面の季節」は、蓮如によって社会的に組織化され、戦国の動乱という外部環境と結びつくことで、一向一揆という巨大な政治・軍事力へと発展する「政治の季節」を迎えた。そして、徳川幕府という強固な政治権力によって外部へのエネルギー放出を完全に封じられた結果、教団は再びそのベクトルを内面へと向けざるを得なくなり、教学の深化や「家」の宗教への定着という、新たな「内面の季節」へと回帰していった。戦国時代とは、この循環の中で、「政治の季節」が最も激しく、鮮烈に燃え上がった時代であったと言えるだろう。

結論:時代が求めた思想、時代が変えた思想

『教行信証』に秘められた「悪人こそが救われる」という徹底した平等主義と、人間の計らいを超えた絶対他力の思想は、それ自体が武装蜂起を直接的に説くものではなかった。しかし、その思想が、戦乱に喘ぎ、既存の権威に絶望した民衆の心に希望の光として深く響き、蓮如という稀代の組織者によって強固な信仰共同体へと結集させられた時、それは時代を動かす巨大な社会的・軍事的エネルギーへと転化した。一向一揆は、『教行信証』の思想が「戦国」という時代の坩堝の中で、民衆の渇望と交差した点に生まれた、歴史の必然であった。

織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という天下人との死闘の末、浄土真宗はその政治的な牙を抜かれ、近世の幕藩体制の中に組み込まれていった。しかし、それは単なる敗北や無力化を意味するものではなかった。武器を捨てた教団は、その代償として、日本人の精神性の奥深くにその教えを広く、永続的に根付かせることに成功した。戦国時代の激しい闘争は、結果的に浄土真宗を日本社会の隅々にまで浸透させる触媒の役割を果たしたのである。

『教行信証』から始まった物語は、戦国時代という激動の舞台の上で、一度は社会を揺るがす激しい炎を上げた後、より静かで、しかしより広範な光として、近世以降の日本の社会と文化を形成する上で、目に見えない、しかし決定的な影響を与え続ける存在となった。その光は、現代に至るまで日本の精神史を照らし続けている。

引用文献

- 教行信証(きょうぎょうしんしょう)とは?構成と内容と分かりやすく解説 - 「浄土真宗」入門講座 https://xn--udsw7h21snjj.jp/books/kyogyoshinsho/

- 親鸞聖人の主著『教行信証』 52歳頃完成される - 浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/life/2017011692.html

- 浄土真宗の歴史や教えについて。寺院やお葬式でのマナーも紹介 - HugKum https://hugkum.sho.jp/368861

- 一向一揆(イッコウイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-31456

- 顕浄土真実教行証文類 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%95%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E6%95%99%E8%A1%8C%E8%A8%BC%E6%96%87%E9%A1%9E

- 『教行信証』執筆・改訂の歴史的背景 https://doho.repo.nii.ac.jp/record/1372/files/%E5%90%8C%E6%9C%8B%E4%BB%8F%E6%95%9946%E3%83%BB47.59-81.pdf

- 聖教書写から見た親鸞の伝道 https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/SK/0010/SK00100L147.pdf

- 親鸞聖人・蓮如上人のお聖教レプリカを紹介 - 浄土真宗親鸞会 大阪会館 https://osakakaikan.site/replica/

- なぜ親鸞聖人は『教行信証』を著したか、その目的はどこにあったか。 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TG1dwimd5Ks

- 本元寺 真宗大谷派(お経の解説) - 教行信証 (真宗の基本聖典) - グーペ http://r.goope.jp/hongenji2/free/kyougyousinsyo

- 【教学研究所コラム 聞】「「教行信証」の名が表すもの 」 - しんらん交流館HP 浄土真宗ドットインフォ https://jodo-shinshu.info/2023/03/01/37224/

- 『教行信証』各巻の読み解きポイント | 仏教・終活 総合情報〜浄土真宗(本願寺派・大谷派)に特化〜 https://zenshoji.site/info.zenshoji.site/point/

- 歎異抄(たんにしょう) 第三条 https://aki-ryusenji.jp/%E8%81%96%E5%85%B8%E8%AC%9B%E5%BA%A7/%E6%AD%8E%E7%95%B0%E6%8A%84%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%89/%E6%AD%8E%E7%95%B0%E6%8A%84%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%89-%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%9D%A1/

- 第3章 いわんや悪人をや 悪人正機 - 『歎異抄』入門講座 https://xn--6quo9qmwi.com/tannisho03.html

- 悪人正機 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E4%BA%BA%E6%AD%A3%E6%A9%9F

- 教行信証 - 称専寺 http://syousengi.net/right.html

- 歎異抄 現代語訳(対訳) https://xn--6quo9qmwi.com/gendaigo.html

- 鎌倉仏教が生まれた背景 https://www.unrinji.or.jp/kamakura-bukkyo/

- 延暦寺の焼き打ち http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%9C%AC15%EF%BC%88%E7%AC%AC33%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%8E%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%BC%94%E3%80%8F.pdf

- 仏教知識 - 顕浄土真実教行証文類 - 真宗の本棚 http://shinshu-hondana.net/knowledge/show.php?file_name=kenjyoudosinjitsukyougyousyoumonnrui

- 蓮如上人と浄土真宗の開立|東本願寺の法統 https://www.shinmuryouin.jp/tradition/t005.html

- 蓮如上人と親鸞聖人の関係 - 浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/rennyo/201104320.html

- 蓮如上人は大器晩成型であった 43歳で法主になるまでのご苦労 - 浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/rennyo/2017102625.html

- 「教行信証」の行と信(5月前期) | 心のともしび - 鹿児島教区懇談会 https://kokotomo.net/2012/05/1226

- 私的研究室-4 親鸞思想-「教行信証」を中心に https://ganshoji.net/sub20.htm

- 蓮如 上人 御消息 - 小松市 https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/13/city044rennyoshoningoshosoku.pdf

- 本願寺と一向宗(浄土真宗)の拡大 https://id.sankei.jp/wave/resume/%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA%E3%81%A8%E4%B8%80%E5%90%91%E5%AE%97%EF%BC%88%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97%EF%BC%89%E3%81%AE%E6%8B%A1%E5%A4%A7.pdf

- 浄土真宗における一向一揆の意味 - 真願寺 https://shingan.org/archives/1128

- 真宗王国を築きあげた蓮如その組織づくりの超ノウハウに学ぶ - メッセージ http://www.ichijyo-shinya.com/message/2013/04/post-562.html

- 2000_2/解法のヒント https://tsuka-atelier.sakura.ne.jp/ronjutu/toudai/kakomon/kaisetu/kaisetu002.html

- 加賀一向一揆 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kagaikkoikki/

- 日本無間道-石山本願寺與一向一揆 - WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/12737823/

- 一向宗と浄土真宗の関係・織田信長を苦しめた一向一揆の強さの秘密 https://xn--udsw7h21snjj.jp/ofumi/ikkoshu/

- 「進者往生極楽 退者無間地獄」旗について https://nanao.sakura.ne.jp/kaga/h-flag.html

- 「信長は直線的、秀吉は多角的、では家康は?」来年のNHK大河を見る前に押さえたい3天下人の性格の違い 一般に流布してきた家康像とは大きく異なる家康の姿 (5ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/64453?page=5

- 織田信長は、なぜ石山本願寺を攻め続けたのか? - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/1816

- 一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 秀吉の都市形成アイデンティティーに関する研究 - 土木学会 http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00039/2001/24-02-0047.pdf

- どうした家康(1)一向一揆への対処で見せた家康の「冷酷」と「寛大」|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-093.html

- 浄土真宗の歴史と人物 https://xn--udsw7h21snjj.jp/history/

- 織田信長や徳川家康を苦しめた一枚岩の集団~一向一揆 – Guidoor Media https://www.guidoor.jp/media/nobunaga-versus-ikkoikki/

- 楽市楽座とは?簡単に!織田信長の目的、なぜ?政策のメリット - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/column/rakuichi-rakuza

- 戦国・江戸期の宗教統制 https://jodoshu.net/files/hikkei/h08/info_46.html

- 諸方の門徒や反信長勢力に援助されて大坂にとどまり、再挙を図った。このように父顕如の命に従わない教如は - 『福井県史』通史編3 近世一 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-5-01-02-01-01.htm

- 家康の宗教観―三河一向一揆と本願寺への対処、キリスト教禁教 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c12002/

- 雑賀合戦(紀州征伐)古戦場:和歌山県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/kisyuseibatsu/

- 「三河一向一揆」の背景・結果を解説|家臣の裏切りで、家康を苦しめた戦い【日本史事件録】 https://serai.jp/hobby/1113050

- 家康の最初の危機にして最大の難関、三河一向一揆 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29540?page=2

- 【地域のいいところを知る 体験するプログラム 3】多賀町の神社とお寺の江戸時代は? - note https://note.com/tagamachinet/n/nb34f282488e8

- 【日本史講師対象】江戸時代をいかに教えるか③~諸勢力との関係構築 https://www.juku.st/info/entry/1342

- 江戸時代の僧侶はどのような法話をしていたのか - 聖心女子大学 https://www.u-sacred-heart.ac.jp/examinee/voices/20231201/15905/

- 防長における浄土真宗の沿革 - www.yamaguchibetsuin.net - 山口別院 https://www.yamaguchibetsuin.net/%E7%9F%A5%E3%82%8B/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E3%81%AE%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/

- 中西直樹・髙石史人・菊池正治 推薦 長谷川匡俊・室田保夫 - 不二出版 http://www.fujishuppan.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/bukkyousyakai.pdf

- 近代日本の思想変動と浄土真宗 - 法藏館 おすすめ仏教書専門出版と書店(東本願寺前) https://pub.hozokan.co.jp/smp/book/b626982.html