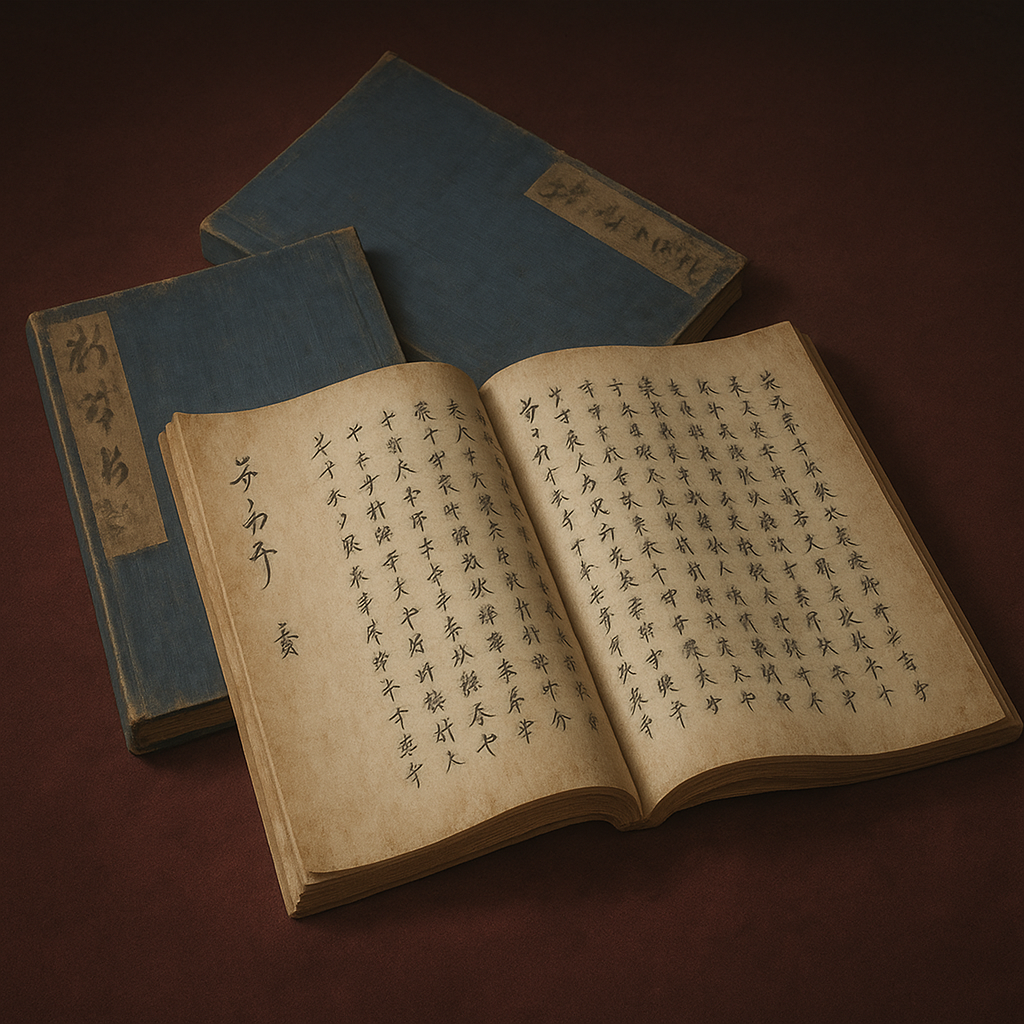

方丈記

『方丈記』は、鴨長明の無常観を説く古典。戦国乱世の武将たちは、その災厄描写と隠遁思想に共鳴し、死生観やわび茶の精神へと昇華させた。現代にも通じる普遍的価値を持つ。

『方丈記』と戦国時代—乱世の無常観、その共鳴と継承

序章:鎌倉の隠者、戦国の世を照らす

本報告書は、鴨長明によって建暦二年(1212年)に成立した随筆『方丈記』を、単なる鎌倉時代初期の古典文学としてではなく、後の戦国時代という極限状況を生き抜いた武士たちの精神性に影響を与えた思想的源流として捉え直すことを目的とする 1 。平安時代末期の源平争乱と未曾有の天変地異を背景に生まれた長明の無常観が、応仁の乱以降、恒常的な戦乱が日常と化した時代にいかに受容され、文化的・思想的に継承されていったのか。その共鳴と変容の軌跡を多角的に論証する。

鴨長明が生きた時代は、優雅な貴族社会がその実権を失い、武家政権が誕生する歴史的な大転換期であった。それは旧来の価値観が崩壊し、新たな秩序が模索される動乱の時代である。一方、本報告書が分析の視座とする戦国時代は、応仁・文明の乱(1467-1477年)を契機として、既存の権威が完全に失墜し、実力のみが支配する下剋上の世であった 3 。両時代は共に激しい動乱期という共通点を持ちながらも、その社会構造と混乱の性質には明確な差異が存在する。長明の時代が「時代の終わり」と「新しい時代の始まり」が交錯する過渡期であったのに対し、戦国時代は「終わりのない戦乱」そのものが常態化した時代であった。

この差異を明確に認識しつつ、両時代に通底する「無常」という根源的な感覚が、それぞれの時代でどのように異なって受容され、また、いかにして共鳴し得たのか。本報告書は、この問いを探求の出発点とする。『方丈記』に描かれた災厄と哲学が、約三世紀の時を超え、戦国の武人たちにとって何を意味したのか。それは単なる過去の記録文学であったのか、それとも自らの生と死を映し出す鏡であったのか。この問いを解き明かすことを通じて、『方丈記』の持つ時代を超えた普遍的価値を明らかにしていく。

第一部:『方丈記』の深層分析—無常を見つめる眼差し

第一章:鴨長明の生涯と執筆の動機

神官の家系と挫折—世俗との訣別

『方丈記』の著者、鴨長明(かも の ちょうめい、俗名は「ながあきら」)の思想の根源を理解するためには、彼の出自と人生における決定的な挫折に目を向ける必要がある。長明は、京都の賀茂御祖神社(下鴨神社)の正禰宜(しょうねぎ)、すなわち神社の高位神官を世襲する家系に次男として生まれた 5 。彼の父、鴨長継(かもの ながつぐ)もまた同社の有力な神官であり、長明自身も父祖の跡を継ぎ、神職として安定した生涯を送ることを望んでいたと推察される 6 。

しかし、彼の人生は安泰ではなかった。父・長継が亡くなると、長明は強力な後ろ盾を失う 7 。そして、彼が長年望んでいた下鴨神社の摂社である河合社の禰宜の職に欠員が出た際、その地位を巡って一族内の権力争いに巻き込まれる 6 。時の権力者であった後鳥羽院からの推挙の内意まで得ていたにもかかわらず、同族の鴨祐兼(かもの すけかね)が自らの子息を強硬に推したため、長明の望みは打ち砕かれた 6 。この神職としてのキャリアにおける深刻な挫折は、当時50歳を迎えていた長明にとって、世俗的な栄達への道を完全に閉ざされることを意味した 5 。

この個人的な敗北体験こそが、長明を世俗との訣別、すなわち出家へと向かわせる直接的な動機となった。彼の無常観は、単に仏教経典から得た観念的なものではなく、自らの人生における具体的な喪失と失意に深く根差している。社会の上層から周縁へと追いやられた者の視点に立つことで、彼は権力や地位、そして人々が執着する全ての物事の儚さを、より鋭く洞察する眼差しを獲得したのである。『方丈記』の執筆は、この個人的な挫折を普遍的な「無常」の理として昇華させる試みであったと言える。

歌人・文化人としての側面

鴨長明は、挫折した神官という一面だけでは語れない。彼は和歌や管弦(音楽)に秀でた、当代一流の文化人でもあった 6 。和歌は俊恵(しゅんえ)に、琵琶は中原有安(なかはらの ありやす)に師事し、その才能は宮廷社会でも高く評価されていた 7 。後鳥羽院が主導した和歌所の寄人(よりうど)に任命され、『新古今和歌集』には彼の歌が十首も入集している 7 。この選出を、長明自身が「生死の余執ともなるばかり嬉しく侍るなり」(生死を超えて執着してしまうほど嬉しい)と『無名抄』に記していることからも、彼が芸術に対して深い情熱と自負を持っていたことがうかがえる 7 。

彼の芸術への執心は、時に世俗の掟と衝突した。琵琶の師が亡くなった後、演奏を禁じられていた秘曲『啄木(たくぼく)』を弾いたことが露見し、それが遁世のきっかけになったという逸話も伝えられている 7 。この逸話の真偽はともかく、彼が神職としての務め以上に、芸術家としての自己実現に重きを置いていた人物像が浮かび上がる。この鋭敏な芸術的感性こそが、『方丈記』における災厄の様子の生々しい描写や、流麗かつ格調高い和漢混交文、そして巧みな比喩表現の源泉となったのである。

出家と隠遁生活への道程

50歳で世を捨て出家した長明は、法名を蓮胤(れんいん)と名乗った 7 。しかし、彼の隠遁生活は、俗世の全てを完全に捨て去った求道者のそれとは一線を画す。彼が日野山の奥に結んだ庵には、阿弥陀仏や普賢菩薩の絵像、法華経といった仏教関連のものと共に、和歌や管弦の書物、そして愛用の琴や琵琶が置かれていた 9 。彼は「もし念仏が面倒くさく、経を読むのに本気になれないときは、自分から休み、自分から怠ける」と素直に記し、厳格な修行に縛られない自由な精神生活を肯定している 9 。

これは、長明の出家が、神道から仏教への単純な「改宗」というよりも、神仏習合が一般的であった当時の思想的背景(本地垂迹説など)の中で、世俗のしがらみから逃れ、個人的な精神の安寧を求めるための手段であったことを示している 8 。彼は仏道を精神的な拠り所としながらも、芸術文化への愛着を捨てることなく、むしろそれを自身の隠遁生活を豊かにする要素として許容した 10 。この「俗」と「聖」の間で揺れ動くアンビバレントな態度は、後の戦国武将たちが、戦乱という「武」の世界に身を置きながら、茶の湯などの「数寄」の世界に精神の安定を求めた生き方と、その精神構造において深く通底している。

第二章:作品を貫く「無常観」の多角的考察

冒頭「ゆく河の流れ」に込められた哲理

『方丈記』は、日本文学史上最も著名な一節で幕を開ける。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる例なし。世の中にある人と栖と、またかくのごとし。」 9

この冒頭部分は、作品全体の主題である「無常」を凝縮して提示している。絶えず流れ続ける川でありながら、そこに流れる水は一瞬たりとも同じではないという比喩は、万物が常に変化し流転するという根源的な真理を鮮やかに描き出す 11 。この思想は、古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスが唱えた「万物は流転する(パンタ・レイ)」という思想にも通じる普遍性を持ち、800年の時を超えて現代人の心にも響く力を持っている 11 。

長明がここで提示するのは、単に物事が移ろいゆくという事実認識に留まらない。彼は、変化し続けること、留まらないことこそがこの世界の常態であり、永続性や不変性を求める人間の営みがいかに儚いものであるかを、読者に静かに、しかし決定的に突きつけるのである。

仏教思想(末法思想)との関連

『方丈記』の無常観は、普遍的な哲理を内包しつつも、同時に長明が生きた平安末期から鎌倉初期という時代の特殊な精神状況を色濃く反映している。当時、釈迦の入滅から二千年が経過し、仏の教えが廃れ、世の中が乱れるとされる「末法(まっぽう)」の時代に突入したと広く信じられていた 13 。保元・平治の乱に始まる武士の台頭、源平の争乱、そして相次ぐ天変地異は、人々にとって末法思想が現実のものであることを示す動かぬ証拠と受け止められた 13 。

特に、治承四年(1180年)に平家によって南都の東大寺や興福寺が焼き討ちにされ、大仏の頭部が溶け落ちた事件は、人々に「これぞ末世、末法」という強烈な終末観を植え付けた 13 。『方丈記』で描かれる社会の混乱、人心の荒廃、そして後述する五大災厄の描写は、この末法思想と深く共鳴している。長明は、普遍的な万物流転の理を提示することで読者の理性に訴えかけ、続いて末法の具体的な様相を描写することで、読者の感情と時代認識に直接訴えかける。この二重構造が、作品に時代を超えた説得力と、歴史的ドキュメントとしての価値を与えているのである。

「人」と「栖(すみか)」の対比構造

冒頭で提示された川と泡の比喩は、すぐさま「世の中にある人と栖(すみか)」という二つの主題へと接続される 9 。この「人(人間存在)」と「栖(住居や財産、地位といった人間が執着する対象)」の無常を対比的に、あるいは並行して描くことこそ、『方丈記』全体を貫く基本構造である 16 。

「玉敷きの都のうちに、棟を並べ、甍を争へる、高き、卑しき、人の住まひは、世々を経て尽きせぬものなれど、これをまことかと尋ぬれば、昔ありし家はまれなり。(中略)住む人もこれに同じ。」 17

この一節が示すように、長明は壮麗な邸宅の栄枯盛衰と、そこに住む人々の生死流転を重ね合わせる。この構造は単なる文学的技法ではない。それは、人間の苦しみの根源が、自己存在そのものの不確かさ(人の無常)と、その不確かさを埋めるために執着する外的世界の不確かさ(栖の無常)との二重性にあることを明らかにするための、思想的フレームワークなのである 16 。人間は「栖」に自己の安定を投影しようと試みるが、その「栖」自体もまた無常であるため、二重の苦しみに陥る。この冷徹な分析が、後の章で長明がなぜ物質的な所有を極限まで切り詰めた「方丈の庵」に行き着いたのか、その論理的必然性を説明している。彼は、苦しみの根源である「栖」への執着を断ち切ることを、自らの生き方をもって実践したのである。

第三章:五大災厄に見る時代の貌(かお)

『方丈記』が単なる哲学書ではなく、強烈なリアリティを持つ記録文学としての価値を獲得しているのは、長明自身が青年期から壮年期にかけて体験した五つの大災厄の克明な描写に負うところが大きい。彼はこれらの災害を、自らの無常観を裏付ける動かぬ「証拠」として、近代のルポルタージュを思わせる客観的な筆致で描き出している。

安元の大火(1177年):都市の脆弱性

長明が23歳の時に経験した「安元の大火」は、彼の災害記録の幕開けを飾る。安元三年(1177年)四月二十八日の夜、都の南東から出た火は、折からの強風に煽られ、扇を広げたように燃え広がった 18 。その猛威は凄まじく、朱雀門、大極殿、大学寮といった国家の枢要な建造物を含む都の三分の一を、一夜にして灰燼に帰した 20 。

「吹き迷ふ風に、とかく移りゆくほどに、扇を広げたるがごとく末広になりぬ。(中略)風に堪へず、吹き切られたる炎、飛ぶが如くして、一、二町を越えつつ移りゆく。」 18

この描写は極めて映像的であり、炎がまるで生き物のように街を蹂躙していく様を読者の眼前に現出させる。長明はこの惨状を前に、人間の営みの根本的な虚しさを喝破する。「さしも危ふき京中の家を作るとて、財を費やし、心を悩ますことは、すぐれてあぢきなくぞはべる」(これほど危険な都の中に家を建てようと財産を使い心を悩ますのは、とりわけ虚しいことだ) 18 。この一文は、災害を通じて得られた彼の哲学の核心を示している。

治承の辻風(1180年):人知を超えた暴力

長明が26歳の治承四年(1180年)四月、都を巨大な竜巻(辻風)が襲った 22 。中御門京極から六条にかけての三、四町(約300~400メートル)の範囲を吹き荒れ、大小の家々をことごとく破壊した 22 。門は四、五町も彼方に吹き飛ばされ、屋根を葺く檜皮や板は、冬の木の葉のように空に乱れ飛んだという 22 。

その破壊力は「かの地獄の業の風なりとも、かばかりにこそはとぞおぼゆる」(あの地獄に吹くという業風ですら、これほどではあるまい)と表現され、人知を超えた自然の暴力に対する畏怖が示されている 22 。長明は、人々がこの現象を「ただ事にあらず、さるべきもののさとしか」(ただ事ではない、神仏によるお告げだろうか)と噂したことを記しており、当時の人々が天災を単なる自然現象ではなく、神仏の意志の顕現と捉えていたことを伝えている 22 。

養和の飢饉(1181-1182年):社会秩序の崩壊と人間の実相

27歳の頃に経験した「養和の飢饉」の描写は、『方丈記』の中でも最も凄惨な場面の一つである。前年の旱魃に端を発したこの飢饉は、二年間にわたって西日本一帯を襲い、都に地獄絵図を現出させた 25 。

「築地のつら、道のほとりに、飢ゑ死ぬるもののたぐひ、数も知らず。取り捨つるわざも知らねば、くさき香世界に満ち満ちて、変わりゆくかたち有様、目もあてられぬ事多かり。」 27

路上には餓死者の遺体が溢れ、都は死臭に満ちた 27 。この極限状況下で、社会の秩序は崩壊し、人間の本性が剥き出しになる。長明は、その様を冷徹な観察眼で見つめる。ある者は生きるために古寺の仏像を盗み、薪として燃やした 28 。一方で、彼は悲劇の中にも失われない人間の情愛をも描き出す。愛情の深い夫婦や親子は、なけなしの食料を相手に譲るため、かえって情の深い者から先に命を落としていったという 30 。また、既に息絶えた母の乳房に、何も知らぬ幼子が吸い付いているという痛ましい情景も記している 30 。この飢饉は単なる社会問題に留まらず、源平合戦の戦局にも影響を与え、特に都に拠点を置く平氏に大きな打撃を与えたとされる 32 。

元暦の大地震(1185年):根源的な恐怖と自然への畏怖

31歳の元暦二年(1185年)七月、都をマグニチュード7.4と推定される大地震が襲った 33 。これまでの災害とは質的に異なる、存在の基盤そのものが揺らぐという根源的な恐怖を、長明は力強い筆致で描く。

「山はくづれて河を埋み、海は傾きて陸をひたせり。土裂けて水湧き出で、巌割れて谷にまろび入る。」 33

大地そのものが絶対的な安全地帯ではないという事実は、人々に逃げ場のないパニックをもたらした。「家の内にをれば忽にひしげなんとす。走り出づれば、地割れ裂く。羽なければ、空をも飛ぶべからず。竜ならばや雲にも乗らむ」 34 。この一節は、人間の無力さを痛切に表現している。

長明は、水、火、風といった他の災害と異なり、足元の大地が揺らぐという体験を最も恐ろしいものと結論づける。「恐れのなかに恐るべかりけるはただ地震なりけり」 28 。この言葉は、彼の災害観の到達点を示している。この地震は京都周辺の寺社仏閣にも甚大な被害をもたらし、仁和寺や勧修寺の堂舎が倒壊した記録が残っている 36 。

福原遷都(1180年):人為的な混乱と人心の荒廃

五大災厄の中で唯一の人災として描かれるのが、治承四年(1180年)の平清盛による福原(現在の神戸市)への遷都である。この強引な遷都は、多くの人々の不満と混乱を招いた 28 。旧都となった京都は日に日に荒廃し、人々は先の見えない不安に苛まれた。長明はこの出来事を通じて、天災だけでなく、権力者の一存という人為的な要因によっても、人々の「栖」がいかに容易く脅かされるかを示し、無常が自然現象のみならず人間社会の内在的な摂理でもあることを示唆している。

第四章:方丈の庵—隠遁思想の具現化

「小さな暮らし」に見出す価値

世俗の栄華がいかに虚しいものであるかを、自らの挫折と数々の災厄を通じて痛感した長明は、最終的に一つの生き方に行き着く。それが、都から離れた日野山の奥に結んだ、一丈四方(約三メートル四方、畳四畳半に相当)の小さな庵での暮らしであった 1 。この「方丈の庵」こそが、作品名の由来であり、長明の思想の結晶体である。

この庵は、単なる住居ではない。それは彼の哲学を物理的に具現化した「思想装置」であった。特筆すべきは、その構造が組み立て式であり、容易に移設可能であった点である 39 。「所を思ひ定めざるがゆゑに、地を占めて作らず」と記されるように、特定の土地や建物に所有欲を抱かず、執着しないという彼の思想が、この可動性に象徴されている。これは、現代におけるミニマリズムやモバイルハウスの思想を先取りするものとも言えるだろう。前半部で繰り返し描写された、災害や戦乱によって豪華な邸宅がいかに脆く、人々を苦しめるかを踏まえれば、この失うものがほとんどない最小限の住居は、長明が提示した問題系に対する彼なりの実践的な「解答」なのである。

俗世との距離感と精神的自由

方丈の庵での生活は、物質的には極めて質素であった。食事は野辺のセリや峰の木の実を自ら採集し、衣服は藤の蔓の繊維で作った衣や麻の夜着で間に合わせた 17 。しかし、長明はこの生活の中にこそ、真の心の安らぎと精神的な自由を見出す。

彼は、世俗の価値観から距離を置くことで得られる境地を肯定的に描く。「財あれば心配になる」「貧しければ恨みっぽくなる」といった人間社会の矛盾を指摘し、それらのしがらみから解放された自身の生き方を「人にまじらはざれば、姿を恥づる悔いもなし」と語る 17 。彼の哲学は、最終的に「三界はただ心ひとつなり」(この世界のありようは、ただ心の持ち方一つで決まる)という境地へと収斂していく 9 。これは、外的世界の状況に幸不幸を委ねるのではなく、自己の内面に幸福の基準を確立するという、力強い主体性の宣言である。

和漢混交文という表現形式の効果

『方丈記』の思想を読者に効果的に伝える上で、その文体もまた重要な役割を果たしている。この作品は、漢文の持つ簡潔で力強い論理性と、和文の持つ情緒的で流麗な表現を巧みに融合させた「和漢混交文」で書かれている 2 。

この文体の採用は、単なる様式の選択ではない。漢文訓読調の硬質な表現は、災害の様相を客観的に描写し、「無常の理」を論理的に説く際に力を発揮する。例えば、地震の描写における「山はくづれて河を埋み、海は傾きて陸をひたせり」といった対句表現は、その典型である 2 。一方で、庵での暮らしや自然の美しさを描く場面では、「春は藤波を見る。紫雲のごとくして、西の方に匂ふ」といった、和歌の伝統に根差した繊細で情緒豊かな表現が用いられる。この硬軟織り交ぜた文体が、読者をマクロな世界の摂理の認識から、ミクロな個人の内面へと自在に誘導し、長明の思想が単なる抽象論ではなく、実感のこもった生きた哲学として伝わることを可能にしているのである。

第二部:戦国時代の視座—『方丈記』の再読

第五章:乱世の価値観と死生観

応仁の乱以降の京都の荒廃と社会構造の変化

『方丈記』が成立してから約250年後、日本は新たな、そしてより深刻な動乱の時代に突入する。その幕開けとなったのが、応仁・文明の乱(1467-1477年)である。11年に及ぶこの大乱は、主要な戦場となった京都を灰燼に帰し、優美な都の面影を完全に破壊した 3 。室町幕府の権威は地に堕ち、公家は没落、社会は恒久的な戦乱状態、すなわち戦国時代へと移行した。

長明が描いた平安末期の都の混乱は、この応仁の乱以降の惨状を目の当たりにした人々にとって、もはや遠い過去の出来事ではなかった。それは、自らが生きる現在を映し出す鏡であり、強い共感を伴って読まれたであろう。戦乱は京都に留まらず全国に拡大し、社会のあらゆる階層を巻き込んでいった 3 。

「下剋上」の時代における実力主義と儚さ

戦国時代は、家柄や権威よりも個人の実力が全てを決定する「下剋上」の時代であった。この社会変動は、豊臣秀吉に代表されるような新たな英雄を生み出すダイナミズムを持つ一方で、昨日の同盟者が今日の敵となり、今日の勝者が明日の敗者となる、極めて不安定で予測不可能な状況を生み出した。

武将たちは、文字通り常に死と隣り合わせの日常を生きていた 45 。たとえ一国一城の主となっても、その地位や領土をいつ誰に奪われるか分からないという、絶え間ない緊張感の中にあった。この状況は、『方丈記』が説く「人と栖の無常」を、観念としてではなく、日々の切実な実感として彼らに突きつけた。長明の無常観が、時代の転換期を生きる知識人の「観察者」としての視点から生まれたものであるのに対し、戦国武将の無常観は、生死の選択を日々迫られる「当事者」としての、より実践的で覚悟に満ちたものであった。

武士の死生観—「名は末代」、辞世の句に見る無常

このような時代にあって、戦国武将たちは独自の死生観を形成した。彼らにとって、いかに死ぬかは、いかに生きるかと同等、あるいはそれ以上に重要であった。「名を惜しむ」「名は末代」という価値観が支配的であり、主君への忠義を貫き、潔く最期を迎えることは「滅びの美学」として称揚された 45 。

多くの武将が死に際に残した辞世の句には、この無常観が色濃く反映されている。

- 織田信長 :「人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻の如くなり」 47

- 豊臣秀吉 :「露と落ち 露と消えにし 我が身かな 浪速のことも 夢のまた夢」 47

- 上杉謙信 :「四十九年一睡夢 一期栄華一盃酒」 47

天下統一を目前にした信長、その事業を継承し栄華を極めた秀吉、軍神と謳われた謙信。彼らのような時代の覇者ですら、自らの生涯を、夢、幻、露、一睡の夢といった儚いものになぞらえている。この感性は、まさしく『方丈記』の「よどみに浮かぶうたかた」「朝顔の露」といった比喩と直接的に響き合うものである。彼らは無常を嘆くのではなく、それを自らの運命として受け入れ、覚悟を決めるための精神的基盤としていたのである。

第六章:『方丈記』の災厄と戦国の現実—共鳴と相違

記録文学としての価値の再評価

戦国時代の人々にとって、『方丈記』は単なる過去の災害記録ではなかった。戦乱に加えて、この時代もまた数多くの天災や飢饉、疫病に見舞われている 50 。長明が残した災害のリアルな描写は、後世の人々が自らの経験を理解し、意味づけるための貴重なテキストとして機能した。特に、彼らが日々直面していた「戦乱」という最大の人災を読み解く上で、『方丈記』の天災の描写は、強力な比喩的フレームワークを提供した。彼らは大火の描写に自らの城下町が焼き払われる様を、飢饉の描写に兵糧攻めの悲惨さを重ね合わせたであろう。

「人災」を生きる者にとっての「天災」の意味

戦国時代の最大の災厄が「戦乱」という人災であったことは論を俟たない。常に人為的な死の危険に晒されていた武将たちにとって、『方丈記』が描く人知を超えた天災の猛威は、二つの重要な意味を持ったと考えられる。第一に、それは人間の争いの虚しさを相対化する視点を提供した。大地を揺るがす地震や、全てを焼き尽くす大火といった巨大な自然の力の前に、人間同士の領土争いがいかに矮小なものであるかを痛感させた可能性がある。第二に、それは自らの運命を「天命」として受け入れる死生観を補強する役割を果たした。人の力ではどうすることもできない災厄の存在は、人生の理不尽さや不可抗力性を認識させ、それを受け入れた上でいかに生きるかという、武士道的な覚悟へと繋がっていった。

比較表:『方丈記』の災厄と戦国の現実

『方丈記』に描かれた災厄と、戦国時代の人々が直面した現実を比較することで、両時代に通底するテーマと、そこに生じた思想的共鳴の構造を以下のように整理することができる。

|

『方丈記』の災厄 |

戦国時代における類似・関連事象 |

思想的共鳴点 |

|

安元の大火 |

応仁の乱による京都焼失、諸国の戦火による都市の破壊 3 |

都市や権力の象徴(邸宅、寺社)がいかに脆く、一夜にして灰燼に帰すかという無常観。人間の営みの虚しさ。 |

|

養和の飢饉 |

戦乱に伴う兵糧米の徴発、経済の混乱、局地的に頻発した飢饉 51 |

生存の極限状態における人間性の露呈 31 。社会秩序の崩壊と、それでも残る親子の情愛などの人間性の探求。 |

|

元暦の大地震 |

各地で記録される天変地異(地震、洪水、疫病など) 52 |

人間の力が及ばない絶対的な存在への畏怖。自らの運命を天命として受け入れる死生観の補強。 |

|

源平の騒乱 |

恒常化した戦国大名間の抗争、下剋上 |

権力闘争の果てしない連鎖と、その勝者ですら安泰ではないという現実認識。栄枯盛衰の理の実感。 |

この比較から明らかなように、『方丈記』は戦国時代の読者にとって、自らの時代の悲劇性を客観視し、それをより大きな「無常」という宇宙的法則の一部として位置づけ、哲学的に昇華するための鏡の役割を果たしたのである。

第七章:戦国武将と『方丈記』—受容と影響の実態

『方丈記』が戦国時代の武将たちに読まれ、影響を与えたことは、単なる推測ではない。その具体的な証拠が、歴史の中に明確に残されている。

細川幽斎による校合本の存在意義

その最も決定的な証拠が、戦国時代屈指の文化人武将として知られる細川幽斎(藤孝)による『方丈記』の校合本の存在である 53 。幽斎は、足利義輝から織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に至るまで、目まぐるしく変わる天下の支配者に仕え、激動の時代を生き抜いた人物である。彼は一流の武人であると同時に、和歌や連歌の古今伝授を受けた当代最高の知識人でもあった 54 。

彼が戦乱の最中にあって、古典籍の収集と校訂に心血を注いだという事実は、武力だけでなく、文化の継承こそが乱世を生き抜く上で重要だと考えていたことを示唆している 54 。彼が『方丈記』を単に読むだけでなく、本文の異同を比較検討する「校合」という学術的作業を行っていたことは、この作品が当時の知識人層に真剣に研究されていたことを物語る 53 。幽斎にとって『方丈記』は、乱世を生き抜くための処世術のヒントや、精神的な支えとなる書物であった可能性が極めて高い。

伊達政宗の師・虎哉宗乙『松島方丈記』に見る思想的影響

もう一つの興味深い事例が、奥州の覇者・伊達政宗の師であった臨済宗の禅僧、虎哉宗乙(こさいそういつ)が記した『松島方丈記』である 56 。これは、政宗が再興した瑞巌寺の縁起を記したものであり、その題名からも明らかなように、鴨長明の『方丈記』を強く意識して書かれている。

『松島方丈記』は、松島の風光明媚な景観、古刹・円福寺の盛衰、そして政宗による瑞巌寺復興の経緯と意図を記している 58 。ここには、長明が都の無常を描いたように、寺院の栄枯盛衰という「無常」の理が語られ、その上で政宗の再興事業が、領内の安泰と領民の平穏を願う善行として位置づけられている。これは、『方丈記』の思想的フレームワークが、戦国武将の事業を歴史的・文化的に権威づけ、正当化するための強力なツールとして利用されていたことを示す好例である。

なぜ戦国の武人たちは『方丈記』に惹かれたのか

これらの事例は、戦国武将による『方丈記』の受容が、二つの側面を持っていたことを示している。一つは、細川幽斎に見られるような、乱世を生きる上での精神的指針としての「哲学的共感」である。彼らは『方丈記』の中に、自らが日々直面する栄枯盛衰、生死の儚さの根源を見出し、その研ぎ澄まされた文章に自らの実感を重ね合わせた。

もう一つは、伊達政宗の事例に見られるような、自らの事業を権威づけるための「文化的引用」である。古典の形式や思想を引用することで、自らの行為を単なる武力によるものではなく、文化的正統性を持つものとして演出しようとしたのである。いずれにせよ、世俗の権力闘争から距離を置く長明の隠遁思想は、絶え間ない緊張を強いられる武将たちにとって、一種の精神的な避難所、あるいは理想郷として、強い魅力を持っていたことは間違いない。

第三部:思想的継承と文化的展開

第八章:隠遁思想から「わび茶」へ—方丈の庵と茶室

『方丈記』に示された隠遁思想は、戦国時代において、単に書物の上で受容されるに留まらなかった。それは、当時の社会状況と結びつき、新たな文化形態として発展的な継承を遂げる。その最も顕著な例が、「わび茶」の大成である。

村田珠光から千利休へ—わび茶の成立と隠遁の精神

室町時代中期、応仁の乱のさなかにあって、禅僧でもあった村田珠光は、それまでの華美な茶の湯に禅の精神を取り入れ、「わび茶」の基礎を築いた 59 。彼の思想の根底には、世俗的な価値観(高価な唐物道具への執着など)を排し、質朴で不完全なものの中にこそ真の美を見出すという、隠遁的な精神があった 61 。

この精神は、堺の商人であった武野紹鴎(たけの じょうおう)を経て、その弟子である千利休によって大成される 60 。利休は、完璧な造形の唐物よりも、意図的に歪みや素朴さを持たせた国産の楽茶碗などを愛し、茶の湯を単なる遊芸から、自己の内面と向き合う精神的な修行の場へと高めた 67 。この、不完全なもの、儚いものを肯定し、その中に美を見出す価値観は、『方丈記』が説く無常観や、ありのままを受け入れる思想と深く通底している。

「市中の山居」—都市における精神的隠遁の空間

わび茶の理想的な空間とされたのが、「市中の山居(しちゅうのさんきょ)」という概念である。これは、文字通り「都市(市中)の中にありながら、あたかも山里(山居)にいるかのような静寂な境地」を意味する 69 。戦乱と商業活動の喧騒の只中に生きる武将や豪商たちが、物理的に世を捨てることなく、自らの屋敷内に設けた茶室という空間で、一時的に俗世から離れ、精神的な隠遁を実践しようとする美学である 69 。

この思想は、鴨長明の「山中の庵」という完全な遁世を、乱世の現実の中で実践可能な形に「翻訳」し、洗練させたものと言える。長明が世を「捨てる」ことで得た精神的自由を、戦国の人々は、世の中に「ありながら」一時的に「離れる」ことで獲得しようとしたのである。

方丈の庵の思想が茶室の空間設計と精神性に与えた影響

鴨長明が日野の山中に結んだ「方丈の庵」は、文字通り「山居」であり、後の茶室の思想的原型と見なすことができる 39 。特に、千利休が完成させたとされる「待庵」のような、二畳や三畳といった極小の茶室は、長明の方丈(四畳半)の思想をさらに突き詰めた空間と言える 39 。

茶室に設けられた「にじり口」と呼ばれる低く小さな入口は、身分の高い武将であっても刀を外し、頭を下げなければ入れないように設計されている 67 。これは、茶室の中では全ての人間が俗世の身分や権威を捨てて平等になることを意味し、世俗から距離を置く隠遁の精神を象徴する装置である。

方丈の庵が、災害や社会の混乱から逃れるための物理的・精神的なシェルターであったように、茶室もまた、戦乱という非情な日常から一時的に逃れ、自己の内面と静かに向き合うための聖域(サンクチュアリ)として機能した。しかし、そこには重要な思想的深化が見られる。長明の庵が「無常からの避難所」としての性格が強いのに対し、茶室は「無常を積極的に味わうための舞台装置」としての機能を持つ。茶室で用いられる不完全な道具や、季節の移ろいを映す一輪の花は、参加者に「今、この瞬間」の儚さと、二度と繰り返されることのない出会い(一期一会)の尊さを意識させるための演出である 67 。長明が「無常なるがゆえに執着を捨てる」という諦念的な方向に向かったのに対し、茶の湯は「無常なるがゆえに一瞬をこそ大切にする」という、より積極的で肯定的な価値観を創出した。これこそが、戦国時代が『方丈記』の思想に加えた、最も重要な展開であったと言えよう。

結論:時代を超える普遍的価値

戦国というレンズを通して浮かび上がる『方丈記』の新たな側面

本報告書が試みたように、『方丈記』を戦国時代という極限状況の視座から再読することで、この作品が単なる隠者の厭世文学ではなく、混乱の時代を生きる人々にとっての普遍的な指針となりうる、強靭な思想性を秘めていることが明らかになる。戦国武将たちは、この鎌倉初期の随筆の中に、自らが直面する栄枯盛衰の理と、生死の儚さの根源を見出した。

混乱の時代における「いかに生きるか」という問いへの応答

『方丈記』は、安定した社会が崩壊した時に人間が直面する「いかに生きるべきか」という根源的な問いを突きつける。この問いに対し、著者である鴨長明は、世俗的な価値観や物質的なものへの執着を捨てることで、心の平穏を得るという「隠遁」の道を示した。

一方、戦国武将たちは、同じく無常の理を深く認識しながらも、その中で「名を末代に残す」ことを目指し、激しく生きた。そして、千利休に代表される茶人たちは、その無常の中にこそ「わび」「さび」という美を見出し、儚いからこそ尊い一瞬の交流を慈しんだ。

これらの生き方は、混乱の時代に対する三者三様の応答であり、それぞれが異なる価値観に基づいている。しかし、その全ての出発点には、『方丈記』が描き出した「世の中にある人と栖と」の根本的な不確かさ、すなわち「無常」という冷徹な現実認識が存在する。その意味で、『方丈記』は、後に続く日本の精神史の多様な展開を準備した、思想的源流の一つとして位置づけることができる。

現代に通じる災害文学、そしてミニマリズムの思想としての『方丈記』

800年の時を経て、現代社会もまた、頻発する自然災害、パンデミック、社会の急激な変化といった、予測不可能な不確実性に直面している。『方丈記』のリアルな災害描写と、そこから導き出される人生観は、現代人にとっても示唆に富む災害文学としての価値を失っていない。

さらに、物質的な豊かさを追求する現代文明の中で、精神的な充足を求め、過剰な所有から自由になろうとするミニマリズムの思想が注目を集めている。モノへの執着を断ち切り、自らの内なる心の安寧を追求した鴨長明の「方丈の庵」での暮らしは、まさにその思想的先駆であり、現代を生きる我々が「真の豊かさとは何か」を問い直す上で、今なお新たな光を放ち続けているのである。

引用文献

- 方丈記|国史大辞典・世界大百科事典・日本古典文学全集 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=822

- 高等学校古典B/方丈記 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%8F%A4%E5%85%B8B/%E6%96%B9%E4%B8%88%E8%A8%98

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 【歴史のif】もし応仁の乱が起こらなかったら? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=X0tBI17C5g8

- 鴨長明 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kamono-chomei/

- 鴨長明の出家にまつわる話 - 説話百景 https://setsuwa-hyakkei.com/archives/868

- 鴨長明 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B4%A8%E9%95%B7%E6%98%8E

- なぜ鴨長明は神職なのに出家したのか?|城山 熊雄 - note https://note.com/shiroyamakumao/n/n412e694aef54

- 仏教的無常観だけではない『方丈記』のおもしろさ | テクノアイ https://www.shimztechnonews.com/topics/conCafe/2020/2020-04.html

- 『すらすら読める方丈記』のレビュー~鴨長明は達観していたのか問題~ - 本で死ぬ ver2.0 https://ada-bana.hatenablog.com/entry/2016/02/24/223835

- 身体を使い、心を慰める。世界文学『方丈記』から読み解く嗜好体験、インド出身の日本研究者に聞いた | DIG THE TEA https://digthetea.com/2023/08/gouranga_charan_pradhan_01/

- 「無常」の構造 - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/15363/ronso1330600010.pdf

- Untitled https://www.kawanaka-keiei.jp/sanpo/senmon/z-s-117.pdf

- 末法思想 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/Temple/MappoShiso.html

- ゆく河の流れは絶えずして~鴨長明の記した“無常観”がいま注目されるワケ|『超約版 方丈記』(1) https://note.com/honno_hitotoki/n/n69844dc12113

- 和漢混淆の記-方丈記考 https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/japanese/pdf/sbun-19-03.pdf

- 【方丈記の内容解説】キーワードは無常観!「方丈記」の奥深さ - 家庭教師ファースト https://www.kyoushi1.net/column/other-trivia/houjouki/

- 『方丈記』より 安元の大火(大火とつじ風) - 二階の窓から http://from2ndfloor.qcweb.jp/classical_literature/hojoki_2.html

- 方丈記 安元の大火 http://n-koten.sakura.ne.jp/houjyou/houjyou002.htm

- 安元の大火 京都通百科事典 - 京都通百科事典(R) https://www.kyototuu.jp/History/HeianAnseiTaika.html

- 安元の大火【古典探究】教科書の解説〈方丈記〉鴨長明 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=w1x5AdUNwe4

- 方丈記 治承の辻風|原文・現代語訳・解説・朗読 - 左大臣どっとこむ https://roudokus.com/Houjyouki/HK03.html

- 三 治承の辻風 - 原文 - 日本古典文学摘集 https://www.koten.net/hojo/gen/03/

- 治承の辻風 http://mie-ict.sakura.ne.jp/HJK1/A/TSA03.html

- 養和の飢饉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%92%8C%E3%81%AE%E9%A3%A2%E9%A5%89

- en.wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/Y%C5%8Dwa_famine

- 都市史10 「方丈記」にみる三つの災害 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi10.html

- 宮島醤油ホームページ 会長コラム::東日本大震災に際し、「方丈記」に想う:: https://www.miyajima-soy.co.jp/backnumber/denjiro/denjiro095/denjiro095.htm

- 「養和の飢饅」(『方丈記』)冒頭部における「あさまし」 https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/4675/files/2.pdf

- 方丈記について http://www.honnet.jp/metro/rekisi/r235-239/rekishi49-51.html

- 方丈記 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/hojoki/

- 養和の飢饉とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A4%8A%E5%92%8C%E3%81%AE%E9%A3%A2%E9%A5%89-3132619

- 元暦の地震とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%85%83%E6%9A%A6%E3%81%AE%E5%9C%B0%E9%9C%87

- 元暦の大地震 http://mie-ict.sakura.ne.jp/HJK1/A/TSA09.html

- 方丈記 元暦の大地震|原文・現代語訳・解説・朗読 - 左大臣どっとこむ https://roudokus.com/Houjyouki/HK06.html

- 元暦二年七月九日(1185 年 8 月 6 日)の京都地震について https://www.kugi.kyoto-u.ac.jp/dousoukai/pdf/1185-Genroku-eq2014121208.pdf

- 元暦二年(1185)京都地震における京都周辺地域の被害実態 https://www.histeq.jp/kaishi/HE16/HE16_163_184_Nishiyama.pdf

- 【解説マップ】『方丈記』を図解してわかりやすく解説します - マインドマイスター https://mindmeister.jp/posts/hojyoki

- 草庵茶室の成立と隠逸思想の関わり https://teapot.lib.ocha.ac.jp/record/7671/files/41_177-180.pdf

- 第二章 鴨長明の生涯 第三章 方丈庵に持ち込まれたモノ 第四 http://uni.ofda.jp/wp-content/uploads/2023/12/%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E5%AE%B6%E3%81%AE%E6%80%9D%E6%83%B3%E3%80%80%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A1.pdf

- 【三大随筆】方丈記|鴨長明 ~災いと欲望とストレスが渦巻く世界を、どう生きるか~ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=x8eyjTdhBx4&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD

- 『方丈記』はなぜ現代に通じる最高の人生哲学なのか? - note https://note.com/honno_hitotoki/n/n4c44edf27c69

- わかんこんこうぶん【和漢混交文】 | わ | 辞典 - 学研キッズネット https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary10100042/

- 応仁の乱 https://kunioyagi.sakura.ne.jp/ryokou/000-setumei/ounin.pdf

- 【『歴史人』2021年1月号案内】「戦国武将の死生観 遺言状や辞世の句で読み解く 」12月4日発売! https://www.rekishijin.com/10189

- 美しく生き 美しく死ぬ 武士道の死生観 https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/record/2037656/files/ReportJTP_21_103.pdf

- 辞世の句に秘められた思いとは - 太田市 - 弁慶鮨 http://www.ota-benkei.com/column_20.html

- 戦国武将の辞世の句10選!有名・マイナーな武将たちの最後の言葉 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/history/samurai-death-poem/

- 偉人の遺した言葉、"辞世の句"を紹介。その意味を紐解く - 家族葬のファミーユ【Coeurlien】 https://www.famille-kazokusou.com/magazine/manner/495

- 災害年表(古代~近世) - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/timeline/tm000110

- 日本災害史(1992.04) https://osoushiki-plaza.com/institut/dw/199204.html

- 戦国時代の天変地異-「皇代記」に生々しく残る記述 - 三重の文化 https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/hakken/detail201.html

- 京都女子大学図書館所蔵「細川友済」本『方丈記』 : 慶長三年幽斎 ... https://cir.nii.ac.jp/crid/1050845762508796032

- 研究紹介 - 地域文化研究の部屋 http://suzukiha-lab.com/research.html

- 古典籍の窓 - さくま書店 http://www.sakumashoten.com/kotenseki.html

- 伊達とは何か<7> 祈りと伊達文化 | 奥州・仙台 おもてなし集団 伊達武将隊 https://datebusyou.jp/date_toha/6685/

- 東北復興の魂。慶長遣欧使節出帆400年 http://yamatogt.blog.fc2.com/blog-entry-386.html

- 境内のご案内 - 国宝 瑞巌寺 https://zuiganji.or.jp/guide/keidai_01.php

- 侘び茶の開祖、茶人・村田珠光について - far east tea company https://fareastteacompany.com/ja/blogs/fareastteaclub/people-related-to-japanese-tea-murata-juko

- 茶人 村田珠光と柳の水| お茶コラム| 京都 三条「ちきりや」お茶通販 創業安政元年 https://kyo-chikiriya.com/blog/tea_about/muratajyuko/

- わび茶 - 茶の湯からCHA文化へ http://cha.sakai.ed.jp/learn/wabi.html

- 村田珠光 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E6%9D%91%E7%94%B0%E7%8F%A0%E5%85%89/

- 日本茶文化の大革命。茶の湯(茶道)、わびさび文化 室町時代から安土桃山時代 https://nihoncha-magazine.com/?p=1586

- 喫茶の歴史と村田珠光 | 株式会社カルチャー・プロ https://www.culture-pro.co.jp/2022/06/17/%E5%96%AB%E8%8C%B6%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E6%9D%91%E7%94%B0%E7%8F%A0%E5%85%89/

- 表千家不審菴:利休の茶の湯とその流れ:若き日の利休 https://www.omotesenke.jp/list3/list3-1/list3-1-1/

- 3:「茶の湯」を発展させた商人の町 ~ 堺 | このまちアーカイブス https://smtrc.jp/town-archives/city/sakai/p03.html

- 【茶道1】第5回:侘び寂びと千利休の思想 - note https://note.com/kgraph_/n/nef824bfed4e5

- 千利休の侘び茶における美学(上) https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/record/2015464/files/HABITUS_27_166.pdf

- urban cabinの前身「市中の山居」という隠れ家 https://urbancabin.institute/urbancabin

- 市中の山居 - 投資を楽しむ https://pixy10.org/archives/24192017.html

- わび・さびの茶の湯文化 その11 - 愛知県共済生活協同組合 https://www.aichi-kyosai.or.jp/service/culture/internet/culture/tea/tea_8/11_7.html

- 茶の湯の道は聖書に続く (千利休はクリスチャンだった?) - インターナショナルVIP関西 https://www.vip-kansai.jp/2009/03/08/%E8%8C%B6%E3%81%AE%E6%B9%AF%E3%81%AE%E9%81%93%E3%81%AF%E8%81%96%E6%9B%B8%E3%81%AB%E7%B6%9A%E3%81%8F-%E5%8D%83%E5%88%A9%E4%BC%91%E3%81%AF%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F/

- 表千家不審菴:茶室と露地:茶の湯の座敷 https://www.omotesenke.jp/list4/list4-1/list4-1-7/

- 千利休の生涯と茶道への影響:わび茶の祖を深掘り - 山本山 https://yamamotoyama.co.jp/blogs/column/reading241