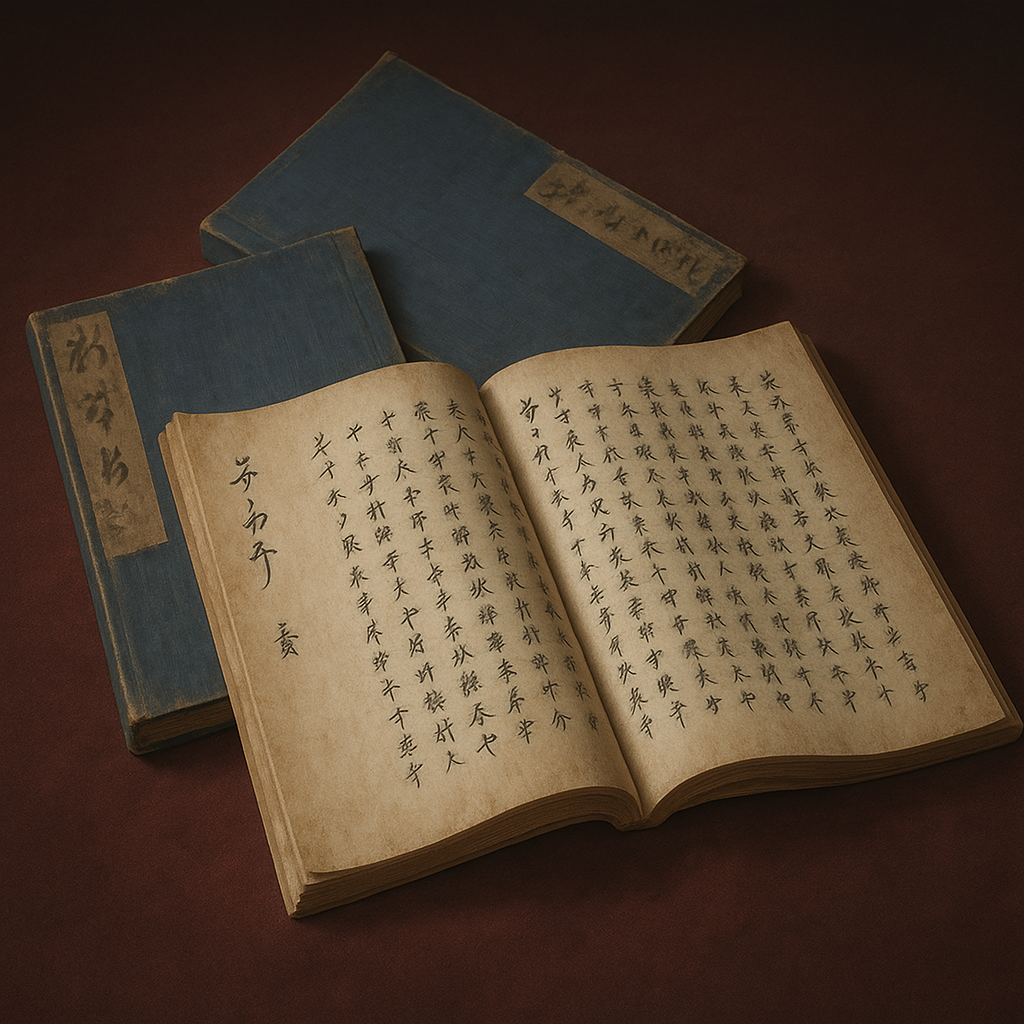

本願念仏集

『選択本願念仏集』は、法然の専修念仏思想を基盤とし、親鸞が深化、蓮如が組織化。一向一揆の思想的支柱となり、信長・家康を震撼させた。戦国動乱における本願寺の役割と、宗教勢力の政治力変遷を解明。

『選択本願念仏集』と戦国動乱――救済の教えは、いかにして天下を揺るがしたか

序章:鎌倉仏教の革命と戦国への伏流

本書は、浄土宗の根本聖典である『選択本願念仏集』 1 が説く「ただひたすらに南無阿弥陀仏と唱えよ」という、個人の内面的な救済を主眼とする教えが、いかにして数百年後の戦国時代において、一向一揆という巨大な社会・軍事現象の思想的基盤となり、天下統一を目指す織田信長や徳川家康をも震撼させるほどの力を持つに至ったのか、その歴史的ダイナミズムを解明することを目的とする。平安末期から鎌倉時代にかけて、一人の僧侶が著した一冊の宗教書が、どのようにして時代を超え、人々の心を捉え、ついには社会を根底から揺るがす巨大なエネルギーへと転換していったのか。この「平和の教え」と「集団的武力闘争」という一見矛盾した現象の間に横たわる論理的連関を、思想史、社会史、政治史の観点から多角的に分析し、その全貌を明らかにする。

第一部:『選択本願念仏集』の成立と画期的な思想

第一章:末法の世と法然の思想的遍歴

時代背景:末法思想の蔓延

法然が生きた平安時代末期から鎌倉時代初期は、日本社会が未曾有の混乱に包まれた時代であった。保元の乱(1156年)や平治の乱(1159年)といった武士階級の台頭を象徴する大規模な内乱が相次ぎ、さらに養和年間(1181年-1182年)には「都の内、近国の辺、餓死者の類、その数を知らず」 3 と記録されるほどの大飢饉が発生した。相次ぐ戦乱と天災、そして疫病の蔓延は、人々に釈迦の入滅後、正法・像法の時代を経て、もはや仏の教えでは救われない「末法」の世が到来したという観念を、観念としてではなく、日々の生活における実感として深く刻みつけた 3 。

この時代、比叡山延暦寺や奈良の諸大寺に代表される旧来の仏教、いわゆる顕密仏教は、朝廷や貴族と深く結びつき、国家の安寧を祈る鎮護国家の法会や、個人の現世利益を祈祷することにその主力を注いでいた 5 。しかし、その教えは極めて難解であり、実践には厳しい修行や莫大な財産を必要としたため、戦乱と貧困に喘ぐ多くの民衆や、武士階級にとって、自らの生死の苦悩に直接応えてくれるものではなかった。旧仏教が社会の秩序維持というマクロな役割に傾倒する一方で、個人の救済というミクロな問いに対する答えを提示しきれていなかったのである。

法然の苦悩と探求

法然(1133年-1212年)の思想形成には、こうした時代背景と、彼自身の個人的な体験が深く影を落としている。九歳の時、父・漆間時国が夜襲を受けて殺害されるが、瀕死の父は幼い法然に対し、「敵を恨んではならない。これは前世からの宿業である。もしお前が復讐すれば、その憎しみは未来永劫尽きることはないだろう。速やかに出家し、仏道を求めよ」と遺言した 6 。復讐が当然とされた武士の時代にあって、この遺言は法然の生涯を決定づけた。

父の遺言に従い、法然は比叡山に登り、天台宗の僧として二十年以上にわたり厳しい修行と学問に明け暮れた 3 。彼は「智慧第一の法然房」と称されるほどの学識を得たが、その心は満たされることがなかった。天台宗の教えの中心には、衆生は本来的に仏性を具えているという「天台本覚思想」があったが、法然は、いかに学問を究め、修行を積んでも、自らが煩悩から逃れられない現実の凡夫であるという事実との間に、埋めがたい乖離を感じていた 9 。一切経を五度も読破したとされるほどの探求の末にも、彼は自らの救済を見出すことができず、深い苦悩の中にあった。

回心と「選択」思想の発見

転機が訪れたのは、承安五年(1175年)、法然が四十三歳の時であった。彼は中国・唐代の高僧である善導(613年-681年)が著した『観無量寿経疏』(通称『観経疏』)を読んでいた。その中の一節、「一心に専ら弥陀の名号を念じ、行住坐臥、時節の久近を問わず、念々に捨てざる者、これを正定の業と名づく。彼の仏の願に順ずるが故に」という言葉に、法然は雷に打たれたような衝撃を受ける 3 。

この一文は、阿弥陀仏の名をただひたすらに称えること(称名念仏)こそが、極楽往生が定まる正しい行(正定業)であり、その理由は、それが阿弥陀仏自身が立てた本願に合致しているからだ、と説いていた。この発見により、法然は長年の苦悩から解放された。救いは、自らの努力や智慧によって獲得するものではなく、阿弥陀"仏の側"からの願いに応えること、すなわち、ただ念仏を称えることによって与えられるのだと確信したのである。彼は、これまで学んできた一切の難行道(聖道門)を捨て、ただ念仏一行に帰依する易行道(浄土門)を選び取った。この劇的な回心こそが、「専修念仏」の教えの誕生であり、浄土宗開宗の瞬間であった 6 。

第二章:『選択集』の核心――「捨閉閣抛」の衝撃

撰述の経緯

法然が専修念仏の教えを確立してから二十年以上が経過した建久九年(1198年)、彼の思想は一冊の書物として結晶する。その直接のきっかけは、時の関白であり、法然の熱心な帰依者でもあった九条兼実からの懇請であった 2 。兼実は、自身の老いと死後の不安を法然に打ち明け、「これまで長年お念仏の教えを伺ってきましたが、なかなか理解が及びません。どうかその要点を一書にまとめていただきたい。私が生きている間はその書をあなた様との面談に見立て、死後は形見としたいのです」と切に願った 7 。

この時、法然自身も六十六歳となり、体力の衰えを感じていた。彼は、自らの死後、多くの弟子たちによって教えが様々に解釈され、その真意が失われてしまうことを危惧していたのかもしれない 1 。兼実の願いを受け入れた法然は、これを畢生の事業と位置づけ、弟子の遵西、感西、証空らを助手として執筆に取り掛かった 3 。こうして完成したのが、正式名称を『選択本願念仏集』という、浄土宗の根本聖典である。

教義の核心――「選択」の論理

『選択集』の思想的画期性は、その題名に集約されている。「選択」とは、文字通り「選び捨てる」ことを意味する。本書が体系的に論証したのは、阿弥陀仏が、かつて法蔵菩薩として修行していた際に、あらゆる衆生を平等に救済するための方法として、数多ある仏道修行(諸行・雑行)の中から、ただ一つ、口で「南無阿弥陀仏」と称える「称名念仏」(正行)を、往生のための唯一の行として選び取った(選択した)という事実である 8 。

この「選択」の論理は、仏教界に革命的な変革をもたらした。それまでの仏教では、悟りを得るためには、出家して厳しい戒律を守り、難解な経典を学び、瞑想などの高度な修行(聖道門)を積むことが不可欠とされていた。しかし、法然は『選択集』において、これらの行を「捨閉閣抛(しゃへいかくほう)」――すなわち、捨て、閉じ、閣(さしお)き、抛(なげう)つべきものであると断じた。なぜなら、それらは一部の才能や環境に恵まれた者にしか実践できない「難行」であり、末法の時代の煩悩にまみれた凡夫には到底不可能な道だからである 8 。

阿弥陀仏は、その大慈悲ゆえに、誰もが実践できる「易行」である称名念仏を本願として選び取られた。したがって、往生を願う者は、阿弥陀仏の「選択」に従い、余計な行を交えずに、ただひたすら念仏を称えればよい。この救済の論理は、学問の有無、財産の多寡、身分の貴賤、善人か悪人かといった、人間側のあらゆる条件を無効化するものであった。法然は、この「選択」が阿弥陀仏一仏の意志に留まらず、釈尊や十方の諸仏もまた、同様に念仏を推奨し、証明し、守護していることを、浄土三部経(『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』)や善導大師らの著作から要文を引用することで、理論的・体系的に証明してみせた 1 。これにより、万人が平等に救われる道が、初めて論理的に、そして実践的に確立されたのである。このラディカルなまでの「単純化」こそが、『選択集』の真の革命性であり、後の爆発的な普及の原動力となった。

諸本と「秘本」としての性格

『選択集』には、成立当初からいくつかのバージョンが存在することが知られている。京都・廬山寺に現存する草稿本には、巻頭の「選択本願念仏集、南無阿弥陀仏、往生之業念仏為先」の二十一文字が法然の真筆であると伝えられている 2 。また、弟子の安楽房や真観房が執筆を分担した記録も残っており 1 、法然の口述を弟子が筆記する形で編纂が進められたことがわかる。その後、弟子の手によって解説や証文が加えられた「広本」と呼ばれる系統も生まれ、現在では二本説や四本説といった分類がなされている 1 。

特筆すべきは、法然が本書を完成させた当初、これを「秘本」として扱ったことである 2 。彼は、この書を懇願主である九条兼実と、特に信頼する少数の弟子にしか見せることを許さなかった 16 。その理由は、本書で展開される「捨閉閣抛」の思想、すなわち既存の聖道門仏教を全面的に否定するかのような過激な主張が、南都北嶺の旧仏教勢力から激しい反発と攻撃を招くことを、法然自身が明確に予期していたからに他ならない。この事実は、法然が自らの思想を、単なる解釈の差異ではなく、既存の仏教界の秩序を根底から覆す「革命」であると自覚していたことを物語る。彼は、思想の急進性ゆえに、まずは九条兼実という最高権力者の庇護の下でその正当性を固め、時機を待って徐々に公開していくという、極めて戦略的な布教方針を採っていたと考えられる。この意味で、『選択集』は単なる宗教書ではなく、周到な計画のもとに世に出された「革命の檄文」としての側面を色濃く持っていた。

第三章:旧仏教からの批判と「専修念仏」の弾圧

興福寺奏状と批判の構造

法然の危惧は、彼の死後、現実のものとなる。『選択集』が世に流布し、専修念仏の教えが京の都から地方へと急速に広まるにつれ、旧仏教勢力の危機感は頂点に達した。元久元年(1204年)、奈良・興福寺の僧徒たちは連名で『興福寺奏状』と題する弾劾書を朝廷に提出し、専修念仏の即時停止を強く求めた 17 。

この奏状は、専修念仏の教えがもたらす害悪を九か条にわたって列挙しており、その批判は多岐にわたる 18 。

主な批判点は以下の通りである。

- 新宗を立つる失 :日本の仏教は伝統的に八宗(南都六宗と平安二宗)と定まっており、朝廷の勅許なく新たな宗派を立てることは前代未聞の暴挙である 18 。

- 新像を図する失 :専修念仏の者だけが阿弥陀仏の光明に照らされて救われるといった、経典に根拠のない勝手な図像(絵解きなど)を用いて民衆を惑わしている 18 。

- 釈尊を軽んずる失 :阿弥陀仏一仏に偏るあまり、仏教の開祖である釈迦如来をないがしろにしている。

- 万善を妨ぐる失 :念仏以外のあらゆる善行(造寺、造仏、写経など)を「雑行」として否定するため、仏教全体の衰退を招く。

- 霊神に背く失 :日本の国を守ってきた神々(神祇)を敬わず、神仏習合の伝統を破壊する。

- 浄土に暗き失 :阿弥陀仏の浄土のみを賛嘆し、他の仏国土の存在を無視している。

- 念仏を誤る失 :念仏には観想念仏など様々な段階があるにもかかわらず、ただ口で称えるだけの称名念仏に限定し、その深い意味を誤解している。

- 釈衆を損ずる失 :念仏さえすれば救われると説くため、戒律を軽んじ、破戒無慚の僧が増加し、仏教教団の堕落を招く 19 。

- 国土を乱す失 :仏法と王法(国家統治)は一体であるべきなのに、他宗を排撃し、国家安泰のための祈祷を否定する専修念仏が広まれば、国家の秩序が乱れ、国が滅ぶ原因となる 18 。

思想的対立の根源

これらの批判の根底には、単なる教義上の対立を超えた、旧仏教勢力の深刻な存立の危機があった。彼らにとって仏教とは、国家と一体となり、その安寧を祈祷によって支える「鎮護国家」 5 のイデオロギーそのものであった。大規模な法会の執行、壮麗な寺院の建立、経典の書写といった事業は、国家の安泰と繁栄に不可欠な善行であり、それこそが彼らの存在意義であり、経済的基盤でもあった。

しかし、法然の教えは、これらの行為を往生の役には立たない「雑行」として切り捨てた。万人がただ念仏を称えるだけで平等に救われるのであれば、国家や貴族が莫大な費用を投じて行ってきた仏教的事業の価値は根底から覆される。それは、既存の八宗が築き上げてきた権威と特権、そして荘園などに支えられた経済的基盤の崩壊を意味した 18 。興福寺奏状が「八宗同心の訴訟」と記しているように、これは旧仏教界全体の、自らのアイデンティティと利権を守るための必死の抵抗だったのである。

承元の法難

この思想的対立は、やがて政治的な弾圧へと発展する。承元元年(1207年)、後鳥羽上皇の寵愛する女官たちが、法然の弟子である住蓮・安楽の説法に感化されて無断で出家するという事件が起こった。これに激怒した上皇は、旧仏教勢力からの訴えも受けて、専修念仏の全面的な停止を命令した。住蓮・安楽は死罪に処され、法然は土佐(実際には讃岐)、そして主要な弟子であった親鸞は越後へと、それぞれ流罪となった 4 。これが「承元の法難」である。

この弾圧は、法然の教団に大きな打撃を与えた。しかし、皮肉なことに、この事件は結果として専修念仏の教えが日本全国へ拡散する大きな契機ともなった。都を追われた法然や親鸞、そしてその弟子たちが、流配先の地方で教えを説いたことにより、これまで中央の貴族や知識層が中心であった念仏の教えが、地方の武士や農民といった、より幅広い階層の人々の間に深く浸透していくことになったのである。弾圧は、革命の炎を消すどころか、その火種を全国に蒔き散らす結果となった。

第二部:教えの継承と巨大教団の形成

第四章:親鸞による継承と深化――「悪人正機」の論理

『教行信証』と『選択集』の関係

承元の法難で越後へ流された法然の弟子、親鸞(1173年-1262年)は、師である法然を生涯「本師」と仰ぎ、その教えを自らの思想の絶対的な拠り所とした 22 。親鸞の主著であり、後の浄土真宗の根本聖典となる『顕浄土真実教行証文類』(通称『教行信証』)は、その構成や引用の仕方からも明らかなように、法然の『選択本願念仏集』の教えこそが仏教の究極的な真実であることを、より深く、より体系的に証明しようと試みた書物である。その意味で、『教行信証』は『選択集』に対する壮大な注釈書であり、解説書であると位置づけることができる 22 。

「悪人正機」への展開

親鸞は、法然の思想をただ継承するだけでなく、それを独自の思索によってさらに徹底させ、深化させた 24 。この深化の核心を示すのが、「悪人正機」の思想である。法然も『選択集』の中で「極悪最下の人のために極善最上の法を説く」 26 と述べ、罪深い人間こそが阿弥陀仏の救いの主たる対象であることを示唆していた。しかし、親鸞はこの思想を一歩推し進め、その弟子・唯円が記したとされる『歎異抄』の中で、「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」という、常識を覆す逆説的な言葉で鮮烈に表現した 17 。

この言葉は、善人でさえ往生できるのだから、ましてや悪人が往生できないはずはない、という意味である。一見すると、悪を肯定するかのような危険な響きを持つが、その真意は深い人間洞察に基づいている。

思想の核心

親鸞にとって、問題となるのは人間の行為の善悪そのものではない。むしろ、人間が自らをどう認識しているか、という点にある。自らの力で善い行いを積み、それによって悟りを開き、往生できると考える「善人」は、その実、自己の能力に対する驕り(自力)に囚われている。彼らは、心の底から阿弥陀仏の救いを頼みとしないため、阿弥陀仏が差し伸べる救いの手(他力本願)の真の対象とはなり得ない 29 。

それに対して「悪人」とは、単に罪を犯した人間を指すのではない。あらゆる努力をしても、煩悩から逃れることができず、善行を全うすることなど到底できない、救われようのない存在であると、自己の限界を深く自覚した人間のことである 27 。このような「悪人」こそが、自らの無力さを認め、阿弥陀仏の絶対的な他力にすべてを委ねることができる。したがって、彼らこそが阿弥陀仏の救いの正当な対象(正機)となるのである。

この「悪人正機」の論理によって、救済は人間の道徳的・倫理的な価値判断を完全に超越した、阿弥陀仏の側からの絶対的で無条件な慈悲の働きとして再定義された。法然が切り開いた万民救済の道を、親鸞は、人間の内面の最も深い絶望の地点から捉え直し、より純粋でラディカルな他力思想として完成させたのである。

【提案テーブル1:法然と親鸞の思想比較】

『選択集』に示された法然の思想が、親鸞によってどのように継承され、またどのように深化・純化されたのかを比較することで、後の浄土真宗(一向宗)の独自性を理解することができる。

|

項目 |

法然(浄土宗) |

親鸞(浄土真宗) |

典拠 |

|

根本聖典 |

『選択本願念仏集』 |

『教行信証』(『選択集』を敷衍) |

1 |

|

念仏の位置づけ |

往生のための「正定の業」。称えることが往生の因となる「行」。 |

救済が決定したことへの「報恩の行」。阿弥陀仏への感謝の表明。 |

13 |

|

信心の役割 |

念仏を称えるための前提となる心(三心)。行を助ける要素。 |

往生の因は「信心」そのもの(信心正因)。阿弥陀-仏から与えられるもの。 |

23 |

|

救済の対象 |

善人も悪人も、念仏を称えれば等しく救われる(善悪平等)。 |

悪人こそが救いの主たる対象(悪人正機)。善人はむしろ傍機。 |

17 |

|

往生の時期 |

臨終の時に来迎によって往生が定まる(臨終来迎)。 |

信心を得た瞬間に往生が定まる(現生正定聚)。 |

8 |

第五章:蓮如による教団の組織化と「一向宗」の誕生

蓮如の登場と本願寺の再興

親鸞の死後、彼の血脈を受け継ぐ本願寺教団は、他の浄土真宗の諸派に圧され、長く衰微と低迷の時代を過ごしていた。この状況を劇的に転換させたのが、室町時代中期に本願寺第八世法主となった蓮如(1415年-1499年)である 31 。蓮如の登場によって、本願寺は日本史上でも類を見ない巨大な宗教組織へと変貌を遂げる。

「御文(御文章)」による布教

蓮如の卓越した手腕は、まずその布教方法に現れている。彼は、親鸞が『教行信証』などで示した深遠な教義を、ひらがなを多用した極めて平易で分かりやすい手紙の形式、すなわち「御文(おふみ)」または「御文章(ごぶんしょう)」で書き著した 32 。この「御文」を各地の集会で読み聞かせることで、文字の読み書きができない多くの民衆にも、教えの核心が直接的に、そして感情に訴えかける形で浸透していった。これにより、一部の知識人のものであった親鸞の思想が、初めて大衆のものとなったのである。

「講」の組織化と惣村との結合

次に蓮如は、各地に散在していた門徒たちを「講」という信仰に基づく強固な共同体に組織化した 31 。この「講」は、単なる宗教的な集まりに留まらなかった。当時、特に畿内やその周辺地域では、戦乱に対する自衛や年貢の減免交渉などを目的として、農民たちが地縁的に結びついた自治的な村落共同体「惣村(そうそん)」が広く形成されていた 32 。蓮如が組織した「講」は、この惣村の仕組みと深く結びつき、融合していった。その結果、本願寺の教えは、個人の内面的な信仰という次元を超え、村落全体の強固な社会的・経済的結合と一体化した。一つの思想が、社会の基盤となるシステムに実装された瞬間であった。

寺内町の形成と治外法権

この結合は、やがて「寺内町(じないちょう、じないまち)」と呼ばれる独自の都市空間を生み出す。本願寺の寺院を中心に、その門徒である商工業者や農民が集住する町が形成され、周囲には堀や土塁が巡らされた。そして、これらの寺内町は、守護大名による年貢の徴収や警察権の行使が及ばない「守護不入」の特権を獲得していった 36 。これは事実上の治外法権であり、本願寺教団を、戦国大名と伍する独立した政治・経済・軍事勢力へと変貌させる決定的な要因となった。この強大な門徒集団は、他宗や為政者から畏敬と侮蔑の念を込めて「一向宗」と呼ばれ、恐れられる存在となる 40 。法然の『選択集』から始まった個人の救済の教えは、蓮如という卓越した組織者を得て、ついに天下の動向を左右する巨大な社会システムへと転換を遂げたのである。

第三部:戦国動乱と本願寺

第六章:徳川家康を震撼させた三河一向一揆

対立の構図

永禄六年(1563年)、今川氏から独立し、三河国(現在の愛知県東部)の統一事業に乗り出した若き日の松平元康(後の徳川家康)は、巨大な壁に突き当たった。その壁とは、国内に強固な地盤を築いていた本願寺教団、すなわち一向宗の勢力であった。家康は、領国の一元支配を目指し、本證寺、上宮寺、勝鬘寺の三河三か寺をはじめとする一向宗寺院が持つ「不入の特権(治外法権)」を認めず、寺内町に兵糧米を要求し、その特権を侵害しようとした 39 。これに対し、寺院側と門徒たちは猛反発し、ついに武装蜂起する。これが「三河一向一揆」の勃発である。

家康最大の危機

この一揆は、後に家康が語ったとされる生涯の三大危機(三方ヶ原の戦い、伊賀越え)の一つに数えられるほど、彼を窮地に追い込んだ 43 。その最大の理由は、敵が外部の武将ではなく、自らの家臣団の内部にいたことである。本多正信(後の家康の謀臣)や渡辺守綱、蜂屋貞次といった譜代の重臣を含む、家康家臣団の半数近くが一向宗の熱心な門徒であり、彼らは主君である家康に弓を引いて一揆側に加わった 36 。

この事態は、家康にとって単なる軍事的な挑戦ではなく、自身の支配体制の根幹を揺るがす深刻な内乱であった。それは、封建社会に生きる武士にとって、「主君への忠誠」と「阿弥陀仏への信仰」という、二つの絶対的な価値が衝突した瞬間であり、どちらを優先すべきかという究極の選択を迫るものであった。信仰のエネルギーは、主君と家臣という封建的な主従関係すらも断ち切るほどの力を持っていたのである。

一揆が遺した教訓

半年以上にわたる激戦の末、家康は巧みな和睦交渉と謀略を駆使して一揆を鎮圧し、最終的には和議の条件を反故にして関係寺院を破却、指導的な僧侶を国外へ追放した 36 。この苦い勝利の経験は、家康のその後の治世に決定的な影響を与えた。彼は、宗教勢力が持つ強固な結束力と、それが領国支配にとっていかに危険な存在となりうるかを、骨身に染みて学んだのである 43 。

この教訓こそが、天下統一後に徳川幕府が確立する、極めて厳格な宗教統制政策の原点となった。各宗派を本山―末寺のピラミッド構造で管理する「本末制度」や、全ての民衆をいずれかの寺院の檀家として登録させる「寺請制度」は、二度と三河一向一揆のような事態を繰り返さないための、いわば国家的な安全保障政策であった 45 。

浄土宗と浄土真宗のねじれ

ここで注目すべきは、家康自身が浄土宗の熱心な信者であったという事実である。桶狭間の戦いで今川義元が討たれ、絶望した家康が菩提寺である大樹寺で自害しようとした際、住職の登譽上人から浄土宗の教えである「厭離穢土欣求浄土(おんりえどごんぐじょうど)」――穢れたこの世を厭い、平和な浄土を欣び求める――と諭され、再起を決意したという逸話は有名である 48 。家康はこの言葉を自らの旗印とした 50 。

同じく法然の『選択集』に源流を持ち、念仏を重視する宗派でありながら、国家との協調を重んじる浄土宗を自らの精神的支柱とし、一方で国家の支配に抵抗する浄土真宗(一向宗)を徹底的に弾圧した家康の姿勢は、戦国武将の現実的かつ政治的な宗教観を如実に示している。彼にとって信仰とは、あくまで個人の内面と、自らの統治を正当化するためのものであり、国家の秩序に挑戦する組織的な力となることは断じて許容できなかったのである。

第七章:天下布武の最大の障壁――織田信長と石山合戦

信長の統一事業と石山本願寺

「天下布武」を掲げ、旧来の権威を次々と打破していった織田信長。彼がその統一事業の過程で直面した最大の、そして最後の障壁が、摂津国石山(現在の大阪市中央区)に本拠を構える本願寺教団であった。信長にとって本願寺は、単なる一宗教勢力を遥かに超えた、複合的な脅威であった。

- 戦略的重要性 :石山本願寺は、淀川河口に位置し、瀬戸内海と京都を結ぶ水陸交通の要衝であった。この地を抑えることは、西国からの物資や軍事力をコントロールすることを意味し、天下統一のためには絶対に手に入れなければならない戦略拠点だった 51 。

- 政治的脅威 :本願寺は、信長によって京を追われた将軍・足利義昭や、中国地方の雄・毛利氏、紀伊の鉄砲傭兵集団・雑賀衆といった、あらゆる反信長勢力の結集軸として機能した 52 。本願寺を放置することは、常に背後を脅かされる危険を抱え込むことであった。

- 経済力 :全国に広がる門徒から納められる莫大な寄進(お布施)は、本願寺に戦国大名を凌駕するほどの経済力をもたらしていた。この経済力が、長期にわたる戦争を可能にした 54 。

- 軍事力 :『選択集』に端を発する教えは、一向一揆の門徒たちに特異な精神構造を与えていた。「進むは往生極楽、退くは無間地獄」 40 というスローガンの下、彼らは死を恐れなかった。来世での救済が保証されているからこそ、現世での戦闘行為が正当化される。この信仰に支えられた門徒たちの戦闘力は、訓練された武士団をも圧倒することがあった 55 。

信長が戦ったのは、単なる僧侶や農民の集団ではなく、宗教的論理によって「死の恐怖」という人間最大の足枷を外された、特異な戦闘集団だったのである。

十年戦争の様相

元亀元年(1570年)の開戦から、天正八年(1580年)の終結まで、実に十一年間にわたって繰り広げられた石山合戦は、日本の歴史上、最大規模の宗教戦争であった。しかしその実態は、信長が目指す中央集権的な統一政権と、本願寺という独立王国の存亡をかけた、政治・経済・軍事の総力戦であった。

信長は本願寺を包囲し、伊勢長島や越前の一向一揆を数万の犠牲者を出す徹底的な殲滅戦によって鎮圧した 56 。しかし、石山本願寺は難攻不落の要塞であり、毛利水軍による海上からの兵糧補給や、各地の一揆蜂起に苦しめられ、戦線は膠着した 56 。天王寺砦をめぐる攻防戦では、信長自身が敵の鉄砲玉を足に受けて負傷するなど、戦いは熾烈を極めた 57 。

終結と歴史的意義

長期にわたる消耗戦の末、戦いは信長の純然たる軍事的勝利ではなく、朝廷、すなわち正親町天皇の権威を介した「勅命講和」という形で終結を迎える 56 。本願寺法主・顕如は、信長の要求を受け入れて石山を退去。その直後、伽藍は謎の出火によって三日三晩燃え続け、完全に灰燼に帰した 58 。

石山合戦の終結は、戦国時代における最大の宗教的・独立的勢力の解体を意味した。それは、荘園制に象徴される中世的な「権威の多元性」の時代が終わりを告げ、信長、そして後の豊臣・徳川政権による、統一的・中央集権的な「権力の一元化」へと、日本の歴史が大きく舵を切った画期的な出来事であった 54 。三河一向一揆や石山合戦は、戦国大名による領国一元支配の試みと、寺社勢力が持つ中世的な特権との最終戦争であり、この激しい衝突は、日本の近世的統治システムを確立するための、いわば「産みの苦しみ」であったと位置づけることができる。

終章:『選択集』が遺した光と影

宗教勢力の政治力解体

石山合戦後、本願寺の脅威を熟知していた豊臣秀吉は、巧みな政策でその力を削いでいく。彼は本願寺に京都・七条堀川の土地を与えて再興を許可するなど、懐柔策をとる一方で 58 、その内部対立を利用して教団を東西に分裂させ、二度と政治的・軍事的な脅威とならないよう、その牙を完全に抜いた。

続く徳川幕府は、この方針をさらに制度的に徹底した。三河一向一揆の苦い教訓から、幕府は「寺社諸法度」を制定し、厳格な「本末制度」によって全国の寺院を統制下に置いた 46 。これにより、かつて戦国大名を震撼させたような、宗教勢力が独立した権力として君臨する道は完全に断たれた。

歴史的意義の総括

法然が、末法の世に生きる一個人の内面的な救済を願って著した一冊の書物、『選択本願念仏集』。そのラディカルなまでに単純化された教えは、親鸞による「悪人正機」という思想的深化、そして蓮如による「講」と「御文」を用いた卓越した組織的拡大を経て、中世末期の日本社会を根底から揺るがす巨大なエネルギーへと昇華した。

それは、歴史の舞台に登場することのなかった名もなき民衆に、身分や能力に関わらない絶対的な救いと、人間としての尊厳を与えた「光」の側面を持つ。同時に、その強固な結束力と排他性は、血で血を洗う激しい戦乱を引き起こし、天下統一の大きな障壁となった「影」の側面も併せ持っていた。

結論

本願寺と戦国大名との存亡をかけた戦いは、単なる宗教戦争ではなく、日本が荘園制に支えられた多元的な権威が並立する中世社会から、単一の政治権力の下に統治される中央集権的な近世国家へと移行する過程で、避けては通れない重要な闘争であった。『選択集』から始まった思想の潮流は、結果として、宗教が国家の厳格な管理下に置かれる日本の近世的統治体制を準備するという、極めて逆説的な歴史的役割を果たしたのである。そして、政治と軍事の季節が過ぎ去った後も、その教えの核心である「南無阿弥陀仏」の称名念仏は、人々の生死の苦悩に寄り添う内面的な支えとして、現代に至るまで脈々と受け継がれている。

引用文献

- 選択本願念仏集 - 新纂浄土宗大辞典 - 浄土宗全書テキストデータベース https://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E9%81%B8%E6%8A%9E%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%BF%B5%E4%BB%8F%E9%9B%86

- 選択本願念仏集(センチャクホンガンネンブツシュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%81%B8%E6%8A%9E%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%BF%B5%E4%BB%8F%E9%9B%86-88335

- 1239夜 『選択本願念仏集』 法然 - 松岡正剛の千夜千冊 - イシス編集学校 https://1000ya.isis.ne.jp/1239.html

- 特展法然与极乐净土- 京都国立博物馆 - Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/zh-s/exhibitions/special/honen_2024/

- Vol.02「「顕密体制と専修念仏」」 - 親鸞仏教センター - 東本願寺 https://www.shinran-bc.higashihonganji.or.jp/keshindo_makkan02/

- 法然上人について - 浄土宗大本山光明寺 https://komyoji-kamakura.or.jp/%E6%B3%95%E7%84%B6%E4%B8%8A%E4%BA%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

- 法然(ほうねん)上人とは?浄土宗の開祖の生涯と専修念仏 - いい葬儀 https://www.e-sogi.com/guide/29737/

- 心ゆくまで味わう 法然さまの『選択集』 第21回 | 浄土宗【公式サイト】 https://jodo.or.jp/newspaper/special/14066/

- 隆寛浄土教と天台本覚思想の関連 https://www.shotoku.ac.jp/uploads/13-3.pdf

- 天台本覚思想 | 大和古仏探訪 - FC2 http://yamatokoji.blog116.fc2.com/blog-entry-890.html

- 四、法然上人の三心理解 - 浄土宗布教・教化必携 https://jodoshu.net/files/hikkei/h15/info_03_01_04.html

- 1 専修念仏に対する迫害とその背景 https://jodoshu.net/files/hikkei/h21/info_03.html

- 専修念仏(センジュネンブツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%82%E4%BF%AE%E5%BF%B5%E4%BB%8F-550162

- 心ゆくまで味わう 法然さまの『選択集』 第1回 | 浄土宗【公式 ... https://jodo.or.jp/newspaper/special/6226/

- 選択本願念仏集 せんじゃくほんがんねんぶつしゅう - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/187892

- 法然(ほうねん)上人の生涯と浄土宗の教え・親鸞聖人との違い - 仏教ウェブ入門講座 https://true-buddhism.com/history/honen/

- 仏教知識 - 悪人正機 (2) http://shinshu-hondana.net/knowledge/show.php?file_name=akuninsyouki02

- 興福寺奏状 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%88%E7%A6%8F%E5%AF%BA%E5%A5%8F%E7%8A%B6

- 興福寺奏状 - 新纂浄土宗大辞典 https://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E8%88%88%E7%A6%8F%E5%AF%BA%E5%A5%8F%E7%8A%B6

- 『選択集』と『摧邪輪』 - 念仏観を中心として https://otani.repo.nii.ac.jp/record/3162/files/14_61.pdf

- 浄土宗と浄土真宗 | 株式会社 井上佛工所 https://www.inoue-bukkou.co.jp/jodo_sinshuu

- 選択本願念仏集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8A%9E%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%BF%B5%E4%BB%8F%E9%9B%86

- 法然上人と親鸞聖人(浄土真宗)の教えの違い https://osakakaikan.site/honenshonin-naniwa/

- 親鸞、教科書記述に変化 | 政治・文化情報2017 https://kousin242.sakura.ne.jp/wordpress015/%E6%96%87%E5%8C%96%E6%B4%BB%E5%8B%95/%E8%A6%AA%E9%B8%9E%E3%80%81%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%AB%E5%A4%89%E5%8C%96/

- 浄土真宗の宗祖・親鸞聖人と師匠・法然聖人の師弟関係が話題に!!! - 天真寺 https://tenshin.or.jp/archives/5037

- 平成28年9月「“悪人“こそが仏の救いの対象」稲岡正順(城北組 林宗院) - 浄土宗東京教区 https://jodo-tokyo.jp/7686/

- 悪人正機 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E4%BA%BA%E6%AD%A3%E6%A9%9F

- 『歎異抄』と福音 第十四回 法然と親鸞にズレはあるのか? | 月刊いのちのことば https://www.wlpm.or.jp/inokoto/2018/08/30/%E3%80%8E%E6%AD%8E%E7%95%B0%E6%8A%84%E3%80%8F%E3%81%A8%E7%A6%8F%E9%9F%B3-%E7%AC%AC%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%9B%9E%E3%80%80%E6%B3%95%E7%84%B6%E3%81%A8%E8%A6%AA%E9%B8%9E%E3%81%AB%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%81%AF/

- 悪人正機説とは悪人こそ救済の対象だという考え方|意味をわかりやすく紹介 - Oggi https://oggi.jp/7354640

- 2020年3月|大本山 増上寺 https://www.zojoji.or.jp/kotoba/681.html

- 真宗王国を築きあげた蓮如その組織づくりの超ノウハウに学ぶ - メッセージ http://www.ichijyo-shinya.com/message/2013/04/post-562.html

- 社会経済史:中世 - かーしゅうの一橋大日本史論述 https://kashu-nihonshi8.com/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8F%B2%EF%BC%9A%E4%B8%AD%E4%B8%96/

- 蓮如、御文 http://jimbunshoin.co.jp/mybooks/ISBN4-409-41078-4.htm

- 16 惣村と土一揆 - 石田謙治の日本史 https://kenjiishida.jimdoweb.com/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2/%E5%AE%A4%E7%94%BA/16-%E6%83%A3%E6%9D%91-%E5%9C%9F%E4%B8%80%E6%8F%86/

- 惣村の形成と土一揆 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E6%83%A3%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%BD%A2%E6%88%90%E3%81%A8%E5%9C%9F%E4%B8%80%E6%8F%86/

- 家康の宗教観―三河一向一揆と本願寺への対処、キリスト教禁教 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c12002/

- 【どうする家康 記念連載】第六回 三河一向一揆とはなにか 家康公の危機!三河武士の大分裂【前編】 https://pokelocal.jp/article.php?article=1163

- 家康と戦った一揆軍のリーダー・空誓上人が辿った生涯|民衆の心をつかむ一向宗徒のカリスマ【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1114407

- 徳川家康と三河一向一揆 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97177/

- 一向宗と浄土真宗の関係・織田信長を苦しめた一向一揆の強さの秘密 https://xn--udsw7h21snjj.jp/ofumi/ikkoshu/

- sengokubanashi.net https://sengokubanashi.net/history/mikawaikkoikki-tokugawaieyasu/#:~:text=%E5%BD%93%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AE%B6%E5%BA%B7%E3%81%AF%E4%B8%89%E6%B2%B3,%E6%AD%A6%E5%8A%9B%E8%A1%9D%E7%AA%81%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 【安城歴史伝】三河一向一揆 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hp1pLuPL7Ac

- 『三河一向一揆』とは?わかりやすく解説!原因は宗教ではなく家康だった!? - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/history/mikawaikkoikki-tokugawaieyasu/

- 「三河一向一揆」の背景・結果を解説|家臣の裏切りで、家康を苦しめた戦い【日本史事件録】 https://serai.jp/hobby/1113050/2

- 幕藩体制(2)~宗教政策と鎖国 | 日本近現代史のWEB講座 http://jugyo-jh.com/nihonsi/jha_menu-2-2/%E5%B9%95%E8%97%A9%E4%BD%93%E5%88%B62%EF%BD%9E%E6%9C%9D%E5%BB%B7%E3%83%BB%E5%AE%97%E6%95%99%E3%83%BB%E9%8E%96%E5%9B%BD/

- 本寺を通じて末寺を含めた各宗派全体の統制を目指した。そして本末関係は - 『福井県史』通史編3 近世一 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-5-01-01-02-02.htm

- 江戸幕府による統制 https://chitonitose.com/jh/jh_lessons74.html

- 家康公の『どうする?スポット』in岡崎市~その①大樹寺~ | 東海光学公式ブログ https://www.tokaiopt.jp/blog/t11020220902/

- 登譽上人 日本史辞典/ホームメイト https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/toyo-shonin/

- 大樹寺 ―生き抜け。厭離穢土 欣求浄土の旗のもと― | ぽけろーかる[公式] | 観光スポット記事 https://pokelocal.jp/article.php?article=979

- 織田信長は、なぜ石山本願寺を攻め続けたのか? - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/1816

- 石山合戦は宗教戦争ではなかった?本願寺が織田信長と戦った「本当の理由」 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/234

- 石山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 信長の破壊の流儀 - 第7回 信長の最大の敵=意識の壁、石山本願寺率いる一向一揆 https://fleishman.co.jp/2010/02/%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E7%A0%B4%E5%A3%8A%E3%81%AE%E6%B5%81%E5%84%80-%E7%AC%AC7%E5%9B%9E-%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%81%AE%E6%95%B5%EF%BC%9D%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%81%AE/

- 他力本願と石山合戦|石山本願寺を護った浄土真宗の門徒達 https://1kara.tulip-k.jp/wakaru/2017082187.html

- [合戦解説] 10分でわかる石山合戦 「織田信長と10年戦った宗教勢力石山本願寺の最後」 /RE:戦国覇王 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=jeYEBEq4CsU

- 天王寺の戦い (1576年) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1576%E5%B9%B4)

- 戦国本願寺 第十一章 石山合戦からその後 - 真宗の本棚 http://shinshu-hondana.net/column/show.php?file_name=sengokuhongwanji11

- 寺院法度と本末制度 - 多摩市立図書館-多摩市デジタルアーカイブ:「多摩市史」通史編1 https://adeac.jp/lib-city-tama/texthtml/d100010/mp000010-100010/ht060990