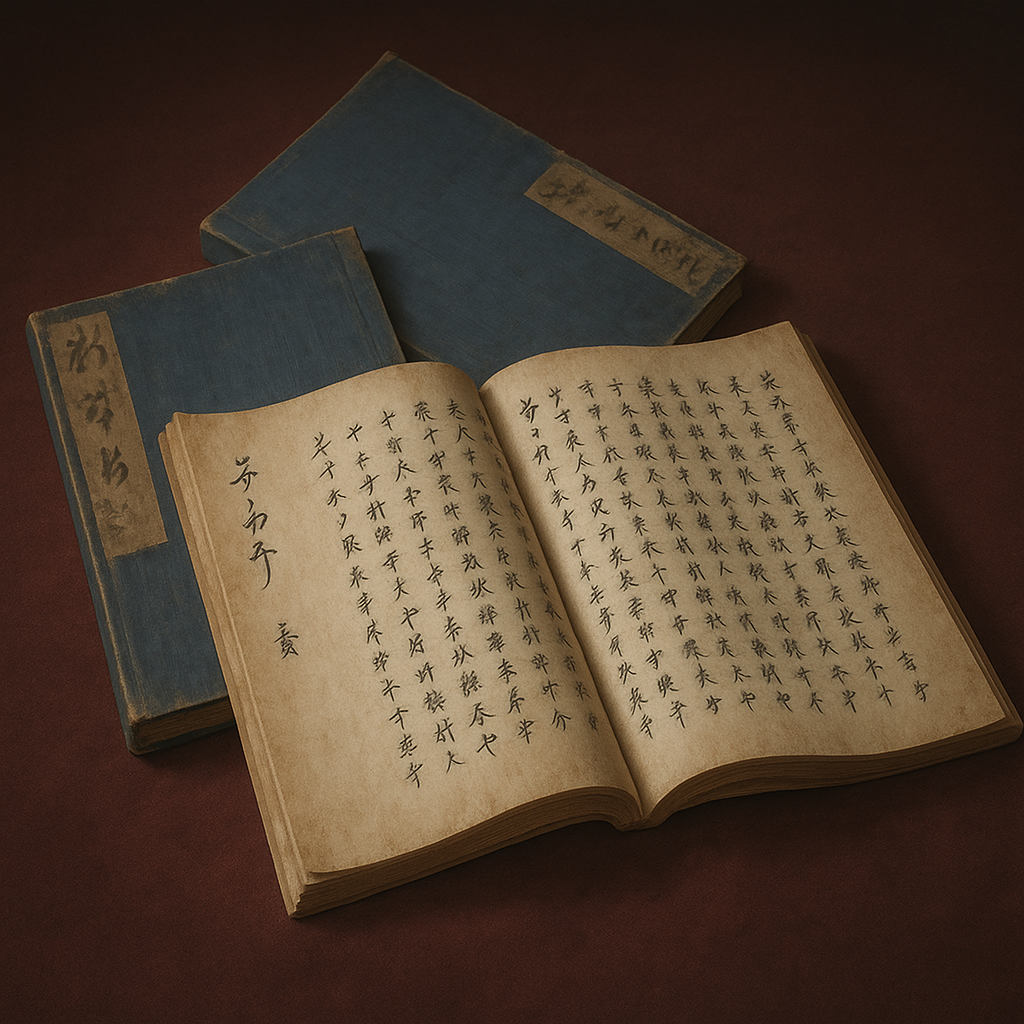

東国紀行

『東国紀行』は連歌師・宗牧による戦国期の紀行文。湯治と歌枕巡りを隠れ蓑に、朝廷の密命を帯びて東国を旅し、戦国大名や国人衆との連歌交流を通じ、文化と政治が交錯する乱世の様相を活写した。

『東国紀行』の総合的分析:戦国乱世における文化人の旅とネットワーク

序論:紀行文学の枠を超える史料的価値

室町時代末期、連歌師の谷宗牧が著した『東国紀行』は、京から東国へ、浅草の観音に参詣するまでの旅路を綴った紀行文である 1 。道中、各地で連歌会を催し、風雅な交流を重ねた記録として知られる。しかし、本作を単なる文学作品としてのみ捉えることは、その本質的な価値を見誤ることになる。本報告書は、この『東国紀行』を、天文十三年から十四年(1544-1545)という戦国時代の特定の時点における政治・社会・文化の複合的様相を映し出す一級の歴史史料として分析することを目的とする。

宗牧の旅は、風流を求める文化人の逍遥という側面と、緊迫した政治的現実の只中で遂行される密命を帯びた旅という、二つの貌を持つ 2 。この二面性こそが、本作を理解する上での鍵である。戦乱の世を、当代随一の文化人はいかにして旅し、何を見、そしていかなる役割を果たしたのか。「戦国時代という視点」からその多層的な価値を徹底的に解明することで、紀行文学という枠組みを大きく超えた本作の重要性を明らかにする。

第一章:作者・宗牧の実像 ― 連歌界の第一人者にして時代の媒介者

『東国紀行』の価値を深く理解するためには、まず作者である宗牧その人の実像を把握することが不可欠である。彼は単なる漂泊の歌人ではなく、その文化的権威と広範な人脈を駆使して時代を動かした、稀有な存在であった。

出自と経歴

宗牧(そうぼく)は、姓を谷氏、号を孤竹斎(こちくさい)と称した戦国時代の連歌師である 2 。その出自は越前国一乗谷とも伝えられるが、確かなことは分かっていない 2 。生年も不詳であるが、この東国の旅を終えた後の天文十四年(1545)九月二十二日、旅の途上の下野国佐野(現在の栃木県佐野市)で客死した 2 。

彼の連歌師としてのキャリアは、宗祇亡き後の連歌界を牽引した宗長(そうちょう)、宗碩(そうせき)に師事したことから始まる 2 。師である宗長と共に詠んだ『矢島小林庵百韻』などの作品も残されており、若くしてその才能を認められていたことがうかがえる 2 。師である宗碩が没すると、宗牧は名実ともに連歌界の第一人者としての地位を確立し、天文五年(1536)には、室町幕府の公認を受けた足利将軍家の連歌宗匠に任じられた 2 。これは、彼が当代随一の文化的権威であったことを公的に示すものであり、彼の活動の大きな後ろ盾となった。

構築されたハイレベルな人脈

宗牧の活動を特徴づけるのは、その驚くほど広範かつ高位な人的ネットワークである。彼の旅は、このネットワークなくしては成立し得なかった。

京においては、当代きっての文化人であり公家であった三条西実隆の邸宅や、摂関家筆頭である近衛家に出入りし、中央における最高級の文化サロンの一員として認められていた 2 。これにより、彼は朝廷や公家社会との間に太いパイプを形成し、政治の中枢に近い情報を得る立場にあった。

同時に、地方の有力な戦国大名とも、この旅以前から深い交流を重ねていた。特に越前の朝倉氏や駿河の今川氏との関係が知られており、彼らの庇護を受けることで、地方における活動の足場を固めていた 3 。

また、彼の文化的影響力は次世代にも及んだ。実子である宗養(そうよう)もまた連歌師となり、この東国の旅に同行している 2 。さらに、江戸時代初期に俳諧の祖として知られることになる松永貞徳も、宗牧に師事した一人であった 2 。

このように、宗牧は朝廷、公家、幕府、戦国大名、そして次代を担う文化人たちを繋ぐ、巨大なネットワークの結節点に位置していた。彼が長年にわたり築き上げてきた「連歌宗匠」という文化的権威と、この広範な人脈こそが、彼の活動の基盤であった。この旅、特にその政治的側面を帯びた活動は、決して偶発的なものではない。彼の持つ文化的権威は、敵対する勢力圏を安全に横断するための、いわば一種の「外交パスポート」として機能した。通常では接触不可能な人物との面会を可能にし、身の安全を保障するこの「文化的資本」なくして、そもそもこの危険な旅は計画すらできなかったであろう。

第二章:天文十三年の旅路 ― その目的と行程の徹底解明

天文十三年(1544)秋、宗牧は京を発った。この旅は、複数の目的が複雑に絡み合った、極めて多層的な性格を持っていた。表向きの風雅な動機の裏には、国家の命運に関わる重大な政治的使命が隠されていたのである。

二-一:旅の多重的目的

宗牧が東国を目指した動機は、一つではなかった。まず、個人的な動機として、長年患っていた中風を癒すための「湯治」が大きな目的であった 1 。特に熱海の温泉は念願であったと記されており、最晩年を迎えた彼の切実な願いがうかがえる 1 。

また、連歌師としての文化的動機も強かった。彼はかつて大永七年(1527)に師の宗長に誘われて駿河まで下ったものの、その先の東国遊覧は断念せざるを得なかった 5 。今回の旅は、その時に果たせなかった「宿願」を果たすという目的も持っていた。さらに、息子・宗養を伴い、古歌に詠まれた白河関などの歌枕を実際に訪ねることは、連歌宗匠として次世代に文化を継承するという重要な意味合いも含まれていた 3 。

二-二:水面下の政治的使命

しかし、この旅にはこれらの個人的・文化的な目的を隠れ蓑にした、極めて重大な政治的使命が存在した。それは、後奈良天皇から委託された奉書を、尾張国の織田信秀と三河国の松平広忠へ届けるという任務であった 2 。この一点をもって、宗牧の旅が単なる風流な紀行ではなかったことが明白となる 3 。

旅の当時、天文十三年(1544)の尾張・三河間の情勢は、極度の緊張状態にあった。三河の岡崎城主・松平広忠は、尾張から侵攻を続ける織田信秀に対抗するため、駿河の今川氏に従属していた。ところが、広忠の妻・於大の方の兄である水野信元が今川氏を裏切り、織田方に寝返った 7 。これにより、広忠は今川氏への忠誠を示すため、愛妻・於大の方との離縁を余儀なくされたのである 8 。この出来事は、織田と松平の敵対関係を決定的なものとし、両者の間では激しい戦闘が繰り広げられていた 10 。

このような一触即発の状況下で、朝廷が敵対する両陣営の当主へ奉書を送った行為は、武力を失った朝廷が、その権威を維持・行使するために行った高度な「ソフトパワー外交」の一環と解釈できる。当時の朝廷には、大名を直接動かす軍事力も経済力もない。しかし、元号の制定や官位の叙任といった伝統的な「権威」は、依然として保持していた。織田・松平間の紛争は、東海地方全体の安定を揺るがす重大事であり、朝廷としても看過できない問題であった。

ここで直接的な勅使を派遣すれば、一方の陣営に加担したと見なされ、かえって事態を悪化させる危険がある。また、使者の安全も保障されない。そこで白羽の矢が立てられたのが、連歌界の第一人者である宗牧であった。彼の「湯治」と「歌枕巡り」という旅の目的は、政治的意図を隠蔽するための完璧な口実となる。そして、連歌会という名目であれば、敵対する両陣営の当主と極めて自然に、かつ非公式に面会することができる 1 。この場を利用して奉書を手渡すことで、朝廷の意向を穏便に、しかし確実に伝えることが可能となる。奉書の内容は不明だが、おそらくは両者の和解を促す、権威を背景とした調停や警告であったと推測される。この一件は、戦国時代における朝廷の巧妙な生き残り戦略と、文化人が政治の舞台で果たした媒介的役割を示す、象徴的な事例と言えよう。

二-三:詳細な旅程

宗牧の旅は、天文十三年(1544)九月下旬に京を出立し、『東国紀行』の筆が置かれる天文十四年(1545)三月七日の江戸・隅田川到着まで、約半年にわたって記録されている 1 。その詳細な行程は、当時の東国の政治・文化地図を鮮やかに描き出している。

【表1:宗牧『東国紀行』詳細行程表】

|

日付(天文13-14年) |

場所 |

主要な面会者・出来事 |

典拠 |

|

13年9月下旬 |

京を出立 |

旅の開始 |

5 |

|

13年10月 |

近江(石山寺、観音寺城など) |

旧交を温める |

5 |

|

13年10月晦日頃 |

伊勢国白瀬(しろせ) |

田能村兵部少輔、飛那井弾正、治田松雲軒らと連歌会 |

6 |

|

13年11月 |

尾張国那古野(なごや) |

織田信秀に拝謁、朝廷からの奉書を渡す |

2 |

|

13年閏11月25日 |

三河国西郡(にしのごおり) |

鵜殿長持、深溝松平好景、竹谷松平清善、宗丹らと千句連歌 |

12 |

|

13年年末 |

駿河国府中 |

今川義元に拝謁。ここで越年 |

3 |

|

14年1月末以降 |

伊豆国熱海 |

念願の湯治 |

1 |

|

14年2月なかば |

相模国小田原 |

北条氏康、北条幻庵と交流 |

5 |

|

14年3月初め |

鎌倉、江戸 |

鶴岡八幡宮、建長寺などを経て江戸城へ |

5 |

|

14年3月7日 |

武蔵国浅草 |

浅草観音に参拝、隅田川のほとりで記述が終わる |

3 |

|

14年9月22日 |

下野国佐野 |

(紀行の範囲外)客死 |

2 |

この行程表は、宗牧がどの地域の、どの階層の人物と、どの時期に接触したかを一覧化するものであり、彼が単に東海道を東進しただけでなく、各地の権力者の拠点を的確に訪問していることを示している。この旅路そのものが、戦国時代の権力構造と文化的ネットワークを体現したものであった。

第三章:戦乱の世の縮図 ― 紀行に描かれた人々と社会

『東国紀行』は、宗牧が出会った人々との交流を通じて、戦国時代の社会の断面図を活写している。そこには、覇権を争う大名たちの素顔から、中央の文化に憧憬を抱く地方国人衆の姿まで、動乱の時代を生きた多様な人間模様が記録されている。

三-一:戦国大名との邂逅

宗牧は旅の途次、当代を代表する戦国大名たちと次々に面会している。特筆すべきは、彼が敵対する大名たちの領国を、いずれからも歓待を受けながら横断している点である。

まず、尾張の織田信秀と三河の松平広忠という、まさに交戦状態にある両者と接触している 2 。紀行文にはその際の緊迫したやり取りは詳述されていない可能性が高いが、宗牧が両陣営から賓客として無事に受け入れられたという事実自体が、彼の持つ文化的権威の大きさを示している。

さらに驚くべきは、駿河の今川義元と相模の北条氏康との交流である。宗牧が駿河と相模を訪れた天文十四年初頭は、両者が富士川以東の駿河東部(河東地域)の領有を巡って激しく争った「河東の乱」の真っ只中であった 16 。宗牧は駿府で今川義元の歓待を受けて越年した後、その足で敵地である小田原へ赴き、当主の北条氏康、そして風流人として知られた氏康の叔父・北条幻庵とも親しく交流している 5 。

通常、交戦状態にある勢力間を移動することは、間諜(スパイ)行為と見なされ、命の保証はない。しかし、宗牧はそれを可能にした。これは、宗牧という文化的権威を自領に迎えて連歌会を催すことが、大名にとって自らの「徳」や文化的洗練度、ひいては統治者としての正当性を内外に示すための重要な政治的パフォーマンスであったことを意味する。連歌会という文化的営みの場においては、武力闘争の論理は一時的に棚上げされる。宗牧の存在は、そのような政治的・軍事的対立を超越する、いわば「非武装地帯」あるいは「中立的空間」を創出する触媒として機能したのである。この事実は、戦国社会が単なる武力至上主義ではなく、多様な価値観が並存する複合的な社会であったことを雄弁に物語っている。

三-二:地方国人衆との交流

『東国紀行』のもう一つの魅力は、戦国大名だけでなく、各地に割拠する国人衆と呼ばれる地方領主たちとの生き生きとした交流が描かれている点である。

伊勢では、鈴鹿山脈の麓で田能村兵部少輔、飛那井弾正、治田(ぬまた)松雲軒といった北伊勢の国人衆と連歌会を催している 6 。彼らにとって、連歌宗匠である宗牧本人を招いての連歌会は、中央の最新の文化に直接触れるまたとない機会であり、その威信を高める絶好の場であった。

三河では、今川氏の支配下にあった西郡(にしのごおり)地域で、より大規模な交流が行われた。上ノ郷城主の鵜殿長持・長照親子、深溝城主の松平好景、竹谷城主の松平清善といった国人領主たちが宗牧を迎え、千句連歌という長大な連歌会を興行している 13 。宗牧は鵜殿氏の領地の繁栄ぶりを「世にかはらぬ年をへて繁昌」と記しており、地方領主の統治の実情を伝える貴重な証言となっている 18 。

また、尾張の知多半島にある大野城では、旧知の松波閑宗と再会し、都の思い出を語り合っている 12 。さらに、常滑水野氏の当主・水野守尚が、以前上洛した際に宗牧と連歌を詠む機会がなかったことを嘆いていたという記述もあり、地方武士たちが宗牧という当代随一の文化人に対し、いかに強い憧憬の念を抱いていたかがうかがえる 20 。

三-三:連歌という名のインテリジェンス・ネットワーク

宗牧の旅は、単に文化を伝播させるだけのものではなかった。彼のもとには、各地の合戦情報などが逐一届けられていたと記されているように 1 、彼の周囲には常に最新の情報が集まっていた。連歌会は、風雅を装いつつも、参加者たちがそれぞれの地域の情勢を語り、情報を交換するための絶好の機会であった 21 。

宗牧は、京の文化や情報を地方へ伝える一方通行の存在ではなかった。彼は旅を通じて地方の国人衆の動向や領国の実情を直接見聞きし、それを中央や他の大名へ伝える可能性のある、双方向の情報ハブとして機能していた。彼の持つ広範なネットワークは、そのまま情報の伝達路でもあったのである。

この役割は、後に織田信長や豊臣秀吉に仕えた千利休ら茶人が、茶の湯という文化的装置を通じて大名間の交渉や情報伝達を担った役割と通底するものがある 22 。戦国時代において、連歌師や茶人といった文化人は、その専門性を武器に、武士とは異なる形で政治や外交のプロセスに深く関与していた。彼らは、文化の担い手であると同時に、情報と信頼を媒介する、時代のネゴシエーターでもあったのだ 25 。

第四章:文学的・歴史的価値の再評価

『東国紀行』は、その内容の豊かさから、文学作品としても、また歴史史料としても、極めて高い価値を有している。本作を多角的に評価することで、その重要性がより一層明らかになる。

四-一:文学作品としての位置づけ

本作は、連歌師による紀行文学の系譜に連なる重要な作品である。連歌紀行の祖とされる宗祇の『白河紀行』や『筑紫道記』、そして宗牧の師である宗長の『東路のつと』といった先行作品の流れを汲んでいる 12 。これらの作品と同様に、道中の名所旧跡で歌を詠み、各地の文人や武士と交流する様が描かれている。しかし、『東国紀行』は、それらの先行作品と比較して、背景にある政治的緊張感がより色濃く反映されている点に際立った独自性がある。

また、本作の構成における大きな謎は、旅の終着点であるはずの白河関ではなく、江戸の隅田川のほとりで記述が唐突に終わっている点である 12 。宗牧自身がその後の旅の途中で病没したため、未完に終わったのか、あるいは江戸到着をもって旅の一つの区切りと見なしたのか、その意図は研究者の間で議論の対象となっている。

なお、本作を論じる上で注意すべきは、鎌倉時代中期に成立した作者不明の紀行文『東関紀行』(仁治三年、1242年成立)との混同である 27 。両者は名称が似ているためしばしば同一視されることがあるが、成立年代も内容も全く異なる別個の作品であり、明確な区別が必要である 29 。

四-二:一次史料としての重要性

『東国紀行』の真価は、文学的価値以上に、戦国時代研究における一級の一次史料としての重要性にある。

第一に、動乱期の社会を当事者の視点から記録している点が挙げられる。織田信秀、今川義元、北条氏康といった戦国大名や、伊勢・三河の国人衆の具体的な動静、彼らの文化活動への関心の度合い、さらには領国間の緊張関係を、彼らと直接交流した人物の視点から記録した本書は、他の文献では得られない生々しい情報を提供してくれる 2 。

第二に、当時の生活文化を伝える貴重な記録でもある。例えば、日坂(現在の静岡県掛川市)の茶屋で名物の蕨餅を食べた際に、「年たけて又くふべしと思ひきや蕨もちひも命なりけり」(年老いてから、またこの蕨餅を食べられるとは思ってもみなかった。これも長生きした命のおかげだなあ)と詠んだ逸話は、当時の食文化や旅の日常を生き生きと伝えている 1 。

このような価値は、近世の学者たちによっても高く評価されていた。江戸時代に当代一流の国学者であった塙保己一が編纂した一大叢書『群書類従』は、古代から近世初期までの重要な文献を網羅したものであるが、『東国紀行』はその「紀行部」に収録されている 5 。これは、本作が単なる文学作品としてだけでなく、歴史を考証する上で不可欠な史料として、当時から位置づけられていたことの証左である。

『東国紀行』の史料としての真の価値は、連歌会のような文化的な「静」の場面と、その背景にある大名間の紛争や政治的密命といった社会の「動」の側面を、一冊の書物の中に分かちがたく記録している点にある。多くの戦国期の史料が、合戦や政治的事件といった「動」を中心に記述されるか、あるいは文化的な記録が政治的背景から切り離されて記述されがちである。しかし、作者である宗牧が「文化人」でありながら「政治的使者」でもあったという特異な立場にいたため、本作ではこの二つの側面が不可分に結びついている。例えば、三河での千句連歌は風雅な「静」の営みであるが、その参加者は織田氏との軍事的緊張という「動」の最中にいる今川方の国人衆である。この連歌会は、彼らの文化的な結束を示すと同時に、今川方としての政治的な結束を確認する場でもあった。このように、『東国紀行』は、戦乱の時代にあっても文化活動が政治や社会と密接に結びつきながら営まれていたという、戦国社会の複合的な実像を解き明かすための、他に類を見ないドキュメントなのである。

結論:宗牧の旅が映し出す戦国時代の複合的様相

連歌師・宗牧が遺した『東国紀行』は、単なる個人の旅日記や文学作品の範疇に収まるものではない。それは、彼の眼を通して天文十三年から十四年にかけての東国社会を鮮やかに切り取った、極めて貴重な歴史的・文化的断章である。

本報告書で分析したように、本作は多義的な性格を帯びている。一個人の湯治と歌枕巡りの記録であると同時に、天皇の意を体した外交使節の活動報告書であり、戦国大名たちの素顔を伝える人物録であり、そして中央と地方を結ぶ巨大な文化ネットワークの実践記録でもある。

宗牧の旅路は、戦国時代が、武力だけが全てを支配していたわけではない、複合的な社会構造を持っていたことを浮き彫りにする。文化の権威が時に軍事的な対立を乗り越えるための触媒となり、連歌師のような文化人が情報と信頼の媒介者として政治の舞台で重要な役割を果たした時代の特質を、本作は雄弁に物語っている。戦乱の世を風雅の衣で渡り歩いた一人の連歌師の記録を読むことは、私たちが「戦国時代」という言葉から想起する単線的なイメージを覆し、その時代の深層を理解するための、不可欠な鍵となるであろう。

引用文献

- 谷宗牧と蕨餅 | 歴史上の人物と和菓子 | 菓子資料室 虎屋文庫 | とらや ... https://www.toraya-group.co.jp/toraya/bunko/historical-personage/085/

- 宗牧はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%97%E7%89%A7

- 東国紀行(とうごくきこう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E5%9B%BD%E7%B4%80%E8%A1%8C-1567939

- 宗牧(そうぼく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%97%E7%89%A7-18476

- #18 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/018tougokukikou.pdf

- 宗牧「東国紀行」より(上)治田? https://ameblo.jp/pitazou/entry-11992836976.html

- 松平広忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B9%B3%E5%BA%83%E5%BF%A0

- 戦国時代を生きた 於大の方 - 東浦町観光協会 https://higashiura-kanko.com/history/odainokata/images/slide/odainokata.pdf

- 松平広忠 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/matsudaira-hirotada/

- 松平広忠|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2373

- 織田信秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%A7%80

- 紹巴富士見道記 https://swu.repo.nii.ac.jp/record/4102/files/KJ00004435245.pdf

- 連歌興行に見る一揆精神の変遷 “Ikki Spirit in Renga” 鶴崎裕雄 ... https://journals.library.brandeis.edu/index.php/PMAJLS/article/download/2417/1951/5900

- #34 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/034houjougenanoboegaki.pdf

- れ、天保五年と天保七年の二度にわけて刊行されている。この『江戸名所図会』制作 https://teapot.lib.ocha.ac.jp/record/39617/files/KJ00004831726.pdf

- 「河東の乱(1537-45年)」今川と北条が激突も、武田信玄の仲裁で和睦 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/451

- 狐橋の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%90%E6%A9%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 鵜殿長持・長照 | 歴史 - みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/udononagamochi.html

- 鵜殿長照 どうする家康/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/90030/

- 尾張常滑水野氏歴代の動向と上洛後の武田信虎 ―新 ... - 東京都市大学 https://www.tcu.ac.jp/tcucms/wp-content/uploads/2024/10/04_marushima_tcu_kiyo_Vol17_2024.pdf

- 戦国の図書館 - AWS https://hondana-storage.s3.amazonaws.com/46/files/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%80%809784490210378.pdf

- 千利休:茶道を通して美意識と融合した自然観を体現 | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b07220/

- 血で血を洗う戦国時代。織田信長ら武将たちが、茶の湯にはまった3つの理由 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/gourmet-rock/73672/

- 戦国時代のたしなみ「茶の湯文化」と、信長様の外交戦略の要「名茶器」について! https://san-tatsu.jp/articles/242429/

- 戦国の世の通信から、現代に生きることのありがたさを知る https://kantuko.com/ncolumns/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%B8%96%E3%81%AE%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C/

- 戦国の房総を訪れた連歌師宗長 https://www.jiu.ac.jp/japan/book/pdf/06_02.pdf

- 東関紀行|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=873

- 海道記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%81%93%E8%A8%98

- 東国紀行(トウゴクキコウ)の読み方や作者 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%B1%E5%9B%BD%E7%B4%80%E8%A1%8C

- 重要文化財の指定について - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/press/2023/jyubunshitei.html

- 群書類従 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E5%BE%93

- 羣書類從 530巻目録1巻 - CiNii Research - 国立情報学研究所 https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484854779567