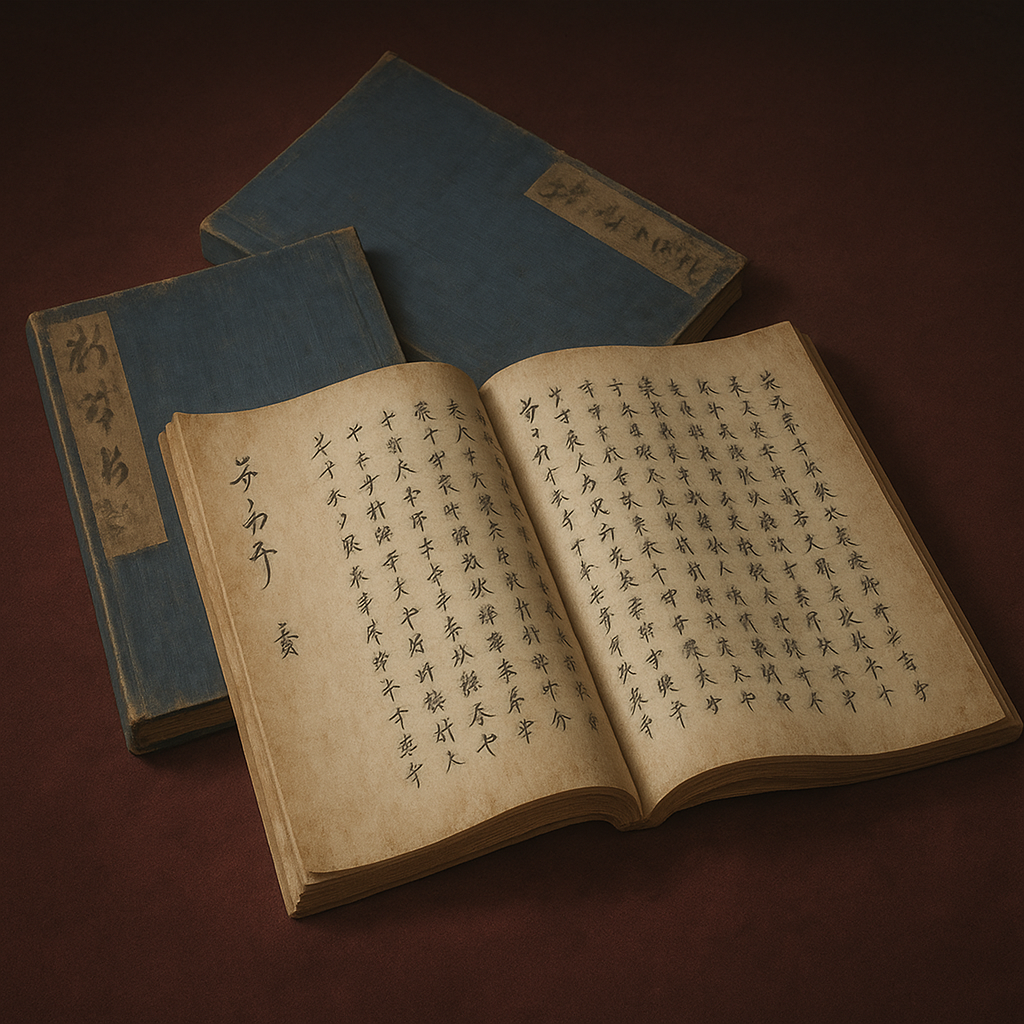

梅松論

南北朝期の軍記『梅松論』は、足利氏の正統性を主張。尊氏の仁徳、後醍醐天皇の失政、楠木正成の忠義を描き、戦国武将が天下統一の大義名分や理想の君主像を学ぶ教科書となった。

『梅松論』の総合的分析 ―武家政権の正統性と戦国時代の眼差し―

序章:『梅松論』とは何か ―南北朝動乱を映すもう一つの鏡―

日本の歴史上、未曾有の内乱として知られる南北朝時代。この激動の時代を後世に伝える二つの重要な軍記物語が存在する。一つは、圧倒的な知名度と文学性を誇る『太平記』であり、もう一つが本報告書で主題とする『梅松論』である 1 。全二巻からなる『梅松論』は、鎌倉幕府の末期から足利尊氏・直義兄弟が室町幕府を樹立し、その基盤を固めるまでの過程を、一貫して足利氏の側に立った視点から描いた歴史物語である 1 。

『太平記』が南朝方の視点や複雑な人間模様を織り交ぜながら、動乱の全体像を壮大に描き出すのに対し、『梅松論』はより明確な政治的意図を持って編纂された。その核心にあるのは、後醍醐天皇の建武政権を打倒し、武家による新たな政権を打ち立てた足利氏の行動を正当化し、その支配の永続性を高らかに宣言することである 3 。このため、本書は足利政権によるプロパガンダとしての性格を色濃く帯びている。

しかしながら、『梅松論』を単なる政治的宣伝文書として片付けることは、その本質を見誤ることになる。その記述は『太平記』に比べて簡潔かつ潤色が少なく、合戦の日時や地理的記述などにおいて、より史実に近いとされる箇所も少なくない 5 。簡潔な和漢混淆文で書かれたその文体は、史料としての高い信憑性を持ち、変革期における武士の歴史意識を研究する上で、第一級の資料と評価されている 7 。

このように、『梅松論』は足利氏の正統性を主張する「イデオロギーの書」としての側面と、同時代の出来事を比較的正確に伝えようとする「歴史書」としての側面を併せ持つ、二面的な性格を有している。この二面性こそが、『梅松論』を深く読み解く上での鍵となる。本報告書では、まず作品の成立背景や構造といった基礎的な考察を行い、次いでそこに描かれる人物像と思想を分析する。そして最終的には、本報告書の核心的課題である「戦国時代という視点」から『梅松論』を再評価し、本書が後の時代の武家政権、特に戦国の天下人たちにとっていかなる意味を持ち得たのかを徹底的に論じるものである。

第一部:『梅松論』の基礎的考察

第一章:成立の謎 ―誰が、いつ、何のために書いたのか―

『梅松論』の価値を正しく理解するためには、まずその成立に関わる基本的な問い、すなわち作者、成立年代、そして執筆目的を明らかにしなければならない。これらの問いに対する答えは、今なお学術的な論争の只中にあり、その議論の深層を探ることは、作品の性格を決定づける上で不可欠である。

1. 作者を巡る諸説とその根拠

『梅松論』の作者は、今日に至るまで未詳であるというのが定説である 3 。かつては、足利尊氏の側近であった細川和氏や、天台宗の高僧であり『太平記』の作者とも目された玄恵法師などに比定する説も存在したが、現在ではこれらの説は根拠に乏しいとして否定されている 1 。

現代の研究では、作者像はより具体的に絞り込まれつつある。足利氏と極めて関係の深い武将、特に幕府内で重きをなした細川氏や九州の雄族である少弐氏の関係者、あるいは尊氏が深く帰依した臨済宗の高僧・夢窓疎石に連なる人物などが有力な候補として挙げられている 1 。

中でも注目されるのが、武田昌憲氏が提唱した少弐氏関係者説である。この説は、『梅松論』の写本の中でも古い形態を留めるとされる「古本系」の京大本において、足利方の武将の登場回数を分析した結果に基づいている。それによれば、少弐氏の登場回数が71回と突出しており、細川氏の45回、高師直ら高一族の24回を大きく上回る 1 。この事実から、作者は少弐氏の一族か、その家臣など、同氏の活躍を特に強調する立場にあった人物ではないかと推定されている。この説は、作者の特定にまでは至らないものの、その所属や立場を具体的に推測する上で、極めて重要な示唆を与えるものである。

2. 成立年代論争の深層

『梅松論』の成立年代を巡っては、古説と新説が鋭く対立しており、この論争は単なる年代の特定に留まらない、作品の根本的な性格を左右する重要な意味合いを持つ。

古説(貞和五年/1349年頃成立説)

明治時代の国学者・菅政友によって提唱されて以来、長らく通説とされてきたのが、北朝の貞和五年(南朝の正平四年)、西暦1349年頃に成立したとする説である 3。この説の根拠は、作中で後醍醐天皇の隠岐配流(1332年)から「過ニシ方廿余年ノ夢ナレハ」(過ぎ去った二十余年の夢のようだ)と記された箇所を、「廿余年」は「十余年」の誤記であると解釈した点にある。その上で、作中に崇光天皇の即位(1348年末)に関する記述があることから、その直後の1349年頃の成立と結論づけた 1。

新説(延文年間/1358年~1361年頃成立説)

これに対し、1980年代に武田昌憲氏らによって提唱されたのが新説である。この説は、複数の状況証拠を積み重ねることで、より成立時期を厳密に特定しようと試みる 1。

第一に、「廿余年」という記述を誤記とせず、文字通りに解釈すれば、執筆時期は1352年から1361年の間となる。

第二に、前述の作者・少弐氏関係者説に立つならば、少弐氏は幕府の内紛である「観応の擾乱」で一時、尊氏の弟・直義の養子である足利直冬方に与して幕府と敵対し、その後1358年に幕府に帰順している。そのため、少弐氏を称揚する本書の執筆は、幕府への帰順以降と考えるのが自然である。

第三に、二代将軍・足利義詮(在職1358年~1367年)を「永将軍」と記していることから、義詮の将軍在任中の執筆である可能性が高い。

これらの条件が最も重なり合う期間として、1358年から1361年頃という年代が導き出されるのである。

この古説と新説の間の約10年の隔たりは、一見些細な学術論争に見えるかもしれない。しかし、この期間に室町幕府の歴史を揺るがす最大の政争「観応の擾乱」(1350年~1352年)が発生している。この事実こそが、年代論争に決定的な思想史的意味を与えるのである。

古説(1349年成立)に立てば、『梅松論』は観応の擾乱が表面化する以前、すなわち足利尊氏・直義兄弟による両頭政治がまだ機能していた時期の作品となる。その場合、本書の執筆目的は、尊氏・直義兄弟が一体となって建武政権を打倒し、新たな武家政権を創設したことの正当性を主張する、比較的単純なイデオロギーの書と解釈できる。

一方で、現在より妥当な説とされる新説(1358-61年成立)に立てば、物語は全く異なる様相を呈する。この時期は、観応の擾乱によって直義が非業の死を遂げ、尊氏自身も既にこの世を去り、二代将軍・足利義詮が幕府を率いていた時代である。この文脈において『梅松論』を読むならば、その目的は単なる幕府創設の正当化に留まらない。兄弟間の骨肉の争いという幕府最大の汚点を乗り越え、尊氏から義詮へと継承された「足利将軍家」そのものの正統性と永続性を、改めて内外に宣言する必要があったのである。それは、過去の栄光を語るだけでなく、内紛の記憶を巧みに再解釈し、未来への展望を語るという、より高度で複雑な政治的意図を担った書物であったことを意味する。したがって、成立年代の特定は、『梅松論』が「尊氏・直義政権」の正当化の書なのか、それとも内紛を克服した「足利将軍家」の永続性を祈念する書なのか、という作品の根源的な性格を決定づける、極めて重要な鍵なのである。

第二章:物語の構造と形式

『梅松論』は、その政治的意図を効果的に読者に伝えるため、書名、形式、そして構成に至るまで、巧みな文学的戦略を駆使している。これらの要素を分析することは、作品の思想的背景を理解する上で不可欠である。

1. 書名の由来と象徴性

『梅松論』という優雅な書名は、単なる飾りに非ず、作品全体のテーマを象徴する深い意味が込められている。その由来については、主に二つの説が指摘されている。

一つは、物語の導入部の情景に由来するという説である。物語は、京都の北野天満宮に参籠した人々が、老僧から法話を聞くという形で始まる。その際の情景を「松の風、梅の匂、いと神さびた雰囲気であった」と描写しており、この「梅」と「松」が書名の直接的な起源となったとされる 7。

もう一つは、より象徴的な意味合いを重視する説で、巻末の記述にその根拠を求める。そこでは、足利将軍家の栄華を「梅の花」に、その子々孫々の永きにわたる繁栄を「松の緑」の常磐に喩えて、物語が締めくくられている 1。

この二つの要素は、分かちがたく結びついている。「梅」は、北野天満宮の祭神である菅原道真の象徴であり、学問や文事を表す。一方、「松」は常緑樹として、その変わらぬ緑から長寿や永続性を象徴し、武家の徳や武運長久と結びつけられてきた。したがって、「梅松論」という書名には、足利将軍家が文武両道に秀でた理想的な支配者であり、その治世が永遠に続くことを祈念する、極めて祝意に満ちた意図が込められているのである。

2. 「鏡物」としての形式

『梅松論』は、物語の形式として、平安時代の『大鏡』に代表される「鏡物(かがみもの)」の手法を採用している 3 。これは、特定の場所に集った人々が、一人の語り手(多くは老いた僧侶や尼)から歴史上の出来事や人物評を聞くという設定の物語形式である。

この「鏡物」という形式の採用は、単なる文学的な伝統の踏襲ではない。それは、足利氏の正統性を主張するという明確な政治的意D図を、読者に自然な形で受け入れさせるための、極めて巧妙な文学的装置として機能している。

第一に、作者が自らの主張を直接的に述べるのではなく、深い知恵と長年の経験を象徴する「老僧」の口を借りることで、語られる内容が一個人の偏った見解ではなく、客観的で普遍的な歴史の真実であるかのような印象を読者に与える効果がある。

第二に、物語の舞台を、菅原道真を祀る神聖な空間である北野天満宮に設定することで、物語全体が神仏の加護のもとにあるかのような権威性と神聖性を帯びる 1。

このように、『梅松論』は「鏡物」という伝統的な形式を戦略的に利用することで、足利政権の正当化というプロパガンダを、剥き出しの政治的主張としてではなく、神前で語られる普遍的な知恵と真実の物語として提示することに成功しているのである。

3. 諸本系統の差異が示すもの

『梅松論』は、一枚岩の固定された作品ではない。現存する写本は、大きく「古本系」と「流布本系」の二つの系統に大別され、両者の間には無視できない異同が存在することが知られている 1 。このテキストの差異は、単なる伝写の過程で生じた誤りではなく、室町幕府内部の権力構造の変遷を反映する、歴史の鏡としての側面を持っている。

古本系を代表するのは、京都大学文学部博物館が所蔵する京大本や、天理図書館が所蔵する天理本などである 1 。これらは、作品の成立当初に近い姿を留めていると考えられている。

一方、江戸時代に『群書類従』に収録されたことで広く知られるようになった流布本系では、古本系には見られない記事が多数追加されている。その最も顕著な違いが、細川氏に関する記述の大幅な増加である 1。

この事実は、極めて重要な歴史的背景を示唆している。古本系が成立したと見られる14世紀半ばの段階では、前述の通り少弐氏のような九州の有力大名が幕府内で大きな影響力を持っていたのかもしれない。しかし、時代が下り、細川氏が三管領家筆頭として代々幕政の中枢を担い、その権勢が揺るぎないものとなるにつれて、彼らの先祖の活躍を称揚し、その家格を権威づけるための記述が『梅松論』に加筆・改変されていった。こうして形成されたのが「流布本系」であったと推測できる。

つまり、『梅松論』は固定された古典なのではなく、時代と共に成長し、その時々の政治的要請に応じて姿を変えていく「生きたテキスト」であった。その変遷の過程を追うことは、室町幕府の政治史、特に有力守護大名たちの権力闘争のダイナミズムを間接的に読み解くための、貴重な手がかりとなるのである。

第二部:『梅松論』の思想と人物描写

『梅松論』の核心は、足利氏による政権奪取を正当化する思想と、その思想を体現する人物たちの巧みな描写にある。本書は、主要人物たちを特定の役割と性格を持つ象徴として描き分けることで、足利政権の正統性を多角的に論証しようと試みている。

第三章:描かれた主要人物たちの相貌

1. 足利尊氏像の創造 ―「仁徳」の将軍―

『梅松論』における足利尊氏像は、徹頭徹尾、理想化された英雄として描かれる。その人物像の核をなすのが、「仁徳(じんとく)」という概念である 10 。本書は、尊氏が帰依した禅僧・夢窓疎石の言葉を借りるという形式で、尊氏が備えていたとされる「三つの大なる徳」を具体的に列挙する。それは、

第一に、危機に臨んでも笑みを絶やさず、微塵も動じない不動心。

第二に、慈悲の心が深く、敵対した者さえも憎むことのない寛宥の心。

第三に、財宝や所領に執着しない、物惜しみのない広大な心。

である 10。

この「仁徳」の将軍像は、武家政権の創始者である源頼朝との対比によって、より鮮明に浮かび上がる。『梅松論』は、頼朝を「罰ノカラキ故二仁ノカケタルカ」(処罰が厳格すぎたために、仁徳が欠けていたのではないか)と、やや批判的に評価する 10 。これは、頼朝の厳格な法治主義を超克し、徳によって人々を感化する、より成熟した支配者として尊氏を位置づけようとする明確な意図の表れである。敵であった後醍醐天皇の崩御に際し、その菩提を弔うために莫大な費用を投じて天龍寺を建立したという逸話 11 は、まさにこの「仁徳」を象徴する行動として描かれている。

2. 後醍醐天皇と建武の新政 ―破綻した理想―

『梅松論』は、足利氏が打倒した建武政権の長であった後醍醐天皇を、直接的に非難することは慎重に避けている。しかし、その政策の失敗を描写することによって、結果的に足利氏の蜂起が正当なものであったという論理を構築している。

作中、後醍醐天皇は「朕が新儀は未来の先例たるべし」(私の行う新しい政治は、未来の時代の先例となるであろう)と述べ、天皇親政という高い理想を掲げた革新的な君主として描かれる 12 。しかし、その理想は現実の政治において深刻な混乱を招いたとされる。「朝に勅裁ありて夕に改まり」(朝に下された天皇の決定が夕方には覆される)と評される朝令暮改の政治運営や、恩賞の不公平さによって、「国土穏やかなる所無し」という状況を招き、武士や民衆の支持を急速に失っていった様が淡々と、しかし効果的に叙述される 12 。

このように、天皇個人の人格を攻撃するのではなく、その「政治の失敗」という客観的な事実を提示することで、『梅松論』は、人心の離反こそが政権交代の最大の要因であったと主張する。そして、その混乱を収拾し、天下に安寧をもたらす存在として、足利尊氏が登場するという物語構造を作り上げているのである。

3. 新田義貞と楠木正成 ―対照的な「器」―

『梅松論』は、後醍醐天皇方の主要な武将である新田義貞と楠木正成を、対照的な人物として描くことで、足利尊氏の器量の大きさを際立たせている。

新田義貞は、武家の棟梁たる器量に欠ける人物として、一貫して否定的に描かれる。特に、敵将である楠木正成の口を通して「新田義貞にいかに人徳がないかを知るべきだ」と語らせる場面は象徴的である 17 。これは、同じ源氏の嫡流でありながら、人望において尊氏に遠く及ばない存在として義貞を位置づけ、尊氏こそが武家の棟梁にふさわしいという主張を補強するための、対比的な役割を担っている。

一方、楠木正成は、敵方でありながらも「まことにふかい慮(おもんばかり)のある勇士」と最大限の敬意を払って描かれている 17 。その描写が最も高度な政治的機能を発揮するのが、正成が自らの死を覚悟する場面である。正成は、人心が後醍醐天皇から離れ、天下の武士がこぞって尊氏に靡いている現実を冷静に分析し、「是則ち天下君を背けること明らけし」(これすなわち、天下が帝に背いていることは明らかである)と結論づける 16 。そして、人心=天命が既に足利氏にあることを悟り、自らの戦いが無益であることを知りながらも、君への忠義を貫くために死地へ赴く。

この描写は、極めて巧妙なプロパガンダである。足利方の人間が「天命は我らにあり」と主張しても、それは単なる自己正当化に過ぎない。しかし、敵方で最も忠義に厚く、智勇に優れた武将である楠木正成自身に、「天命は足利にあり」と認めさせる。これにより、足利氏の台頭は、単なる武力による勝利ではなく、天下の人心、すなわち天命を得た結果であるという、より高次の正当性を獲得するのである。正成は、足利氏の正統性を証明するための、最も信頼のおける「証人」として、物語の中に配置されているのだ。

4. 足利直義の役割 ―「廉直」なる補佐役―

足利尊氏の弟・直義は、兄の「仁徳」と対をなす存在として描かれる。その性格は「御身の振廻廉直にして実実しく、いつはれる御色なし」(そのお振る舞いは清廉実直で誠実そのものであり、偽りのご様子がない)と評されるように、「廉直(れんちょく)」の一語に集約される 10 。

尊氏がその寛大さゆえに見過ごしがちな現実的な統治や訴訟の裁断を、厳格で実務能力に長けた直義が引き締める。この兄弟による役割分担は、武勇と仁徳の「武」の将軍・尊氏と、公正な裁判と統治を司る「文」の将軍・直義という、理想的な両頭政治の姿として提示されている。これは、観応の擾乱という悲劇的な結末を知る後世の読者にとっては皮肉にも響くが、執筆当時にあっては、足利幕府が文武両面に優れた盤石の体制であることを強調する意図があったと考えられる。

【挿入表】『梅松論』と『太平記』における主要人物評価の比較

南北朝時代を理解する上で不可欠な二大軍記物語は、同じ人物を扱いながらも、その執筆意図の違いから、人物評価において顕著な差異を見せる。

|

人物名 |

『梅松論』における評価・描写 |

『太平記』における評価・描写 |

比較分析と考察 |

|

足利尊氏 |

「仁徳」を備えた理想の将軍。源頼朝を超える武家の棟梁として一貫して英雄視される。その行動は天命に導かれたものとして正当化される 10 。 |

複雑で矛盾を抱えた人間味あふれる人物。優柔不断さや気前の良さ、人間的弱さも描かれる。天皇への反逆者としての側面も否定されず、その苦悩が文学的に昇華されている。 |

『梅松論』が政治的意図から尊氏を単純化・理想化するのに対し、『太平記』はより多角的で文学的な人間像を造形しており、両者の執筆目的(正当化 vs 物語性)の違いが明確に表れている。 |

|

後醍醐天皇 |

直接的な人格批判は避けられるが、その政治(建武の新政)は現実離れした理想主義であり、天下を混乱させたとして、政策の失敗が客観的に描写される 12 。 |

鎌倉幕府を打倒し、天皇親政の復活を目指す強烈な意志とカリスマを持つ君主。しかし、その執念が時に独善に陥り、多くの悲劇を生む原因ともなる、両義的な存在として描かれる。 |

『梅松論』は政権交代の正当性を示すために後醍醐天皇の「失政」を強調する。『太平記』は、後醍醐天皇を動乱の中心に据え、その強烈な個性が時代を動かしていく様をドラマティックに描く。 |

|

新田義貞 |

楠木正成の口を通して「人徳がない」と評されるなど、尊氏の対極に位置する器量に欠ける武将として描かれる 17 。 |

南朝方の総大将として奮戦する勇将。しかし、戦略眼や統率力において尊氏や正成に及ばない場面も多く、悲劇的な最期を迎える。勾当内侍との関係など人間的な側面も描かれる。 |

『梅松論』は尊氏を引き立てるための装置として義貞を低く評価する。『太平記』は南朝方の武将としてその奮闘を認めつつも、その限界を描くことで物語に深みを与えている。 |

|

楠木正成 |

敵方ながら「ふかい慮のある勇士」として最大限の敬意が払われる。人心の向背=天命を悟り、足利氏の正統性を間接的に証明する「証人」としての役割を担う 16 。 |

智謀に長け、忠義に厚い理想の武将として、南朝方の精神的支柱として描かれる。「桜井の別れ」に代表されるように、その悲劇的な生き様は判官贔屓の情を誘い、物語の華となっている 18 。 |

両作品ともに正成を高く評価する点で一致するが、その機能は異なる。『梅松論』は正成を足利氏の正統性の証明に利用するのに対し、『太平記』は正成を南朝の悲劇と滅びの美学を象徴する存在として描いている。 |

第三部:戦国時代の視点から読む『梅松論』

『梅松論』は、単に南北朝時代の歴史を語る書物ではない。それは、武家が如何にして権力を掌握し、その支配を正当化するかという、普遍的なテーマを扱った政治の書でもある。この視点に立つとき、本書は下剋上の乱世を生き、新たな天下統一を模索した戦国武将たちにとって、示唆に富む「教科書」として機能し得た可能性が浮かび上がってくる。

第五章:権威の源泉を求めて ―戦国武将にとっての「大義名分」―

戦国時代とは、室町幕府の権威が失墜し、日本各地に実力を持った大名が割拠した時代である。彼らが単なる地方の支配者から「天下人」へと飛躍するためには、武力による制圧だけでなく、自らの支配を全国的に認めさせるための「大義名分」が不可欠であった。この「大義名分」をいかにして構築するかという課題において、『梅松論』が描く足利尊氏の行動は、一つの完成されたモデルを提示している。

1. 『梅松論』が提示する「天下取り」の論理モデル

『梅松論』が描く足利尊氏の天下取りのプロセスは、以下の三段階の論理モデルに集約できる。

第一段階は、既存権力の失政と徳の喪失の指摘である。尊氏は、後醍醐天皇の建武政権が恩賞の不公平や朝令暮改によって人心を失い、天下を統治する「徳」を喪失したと主張する。

第二段階は、自らがそれに代わるべき「徳」を持つことの証明である。尊氏は、武士たちの信望を集め、彼らの所領を安堵し、安定した統治を行う能力があることを行動で示す。これが『梅松論』の言う「仁徳」である。

第三段階は、伝統的権威からの承認の獲得である。最終的に尊氏は、後醍醐天皇とは別の天皇(光明天皇)を擁立し、その天皇から征夷大将軍に任命されることで、自らの武家政権に最高の「お墨付き」を得る。

このモデルの核心は、単なる武力による支配ではなく、既存の秩序(建武政権)が崩壊したのは自業自得であり、自分こそがそれに代わるべき正統な統治者であるという「物語」を構築し、それを伝統的な権威(天皇)に承認させる点にある。この巧みな正当化のプロセスは、後の時代の武家にとって、極めて重要な参照項となった。

2. 戦国三大天下人の権力掌握戦略との比較

この『梅松論』が提示する論理モデルは、戦国時代の三大天下人、すなわち織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の権力掌握戦略を分析する上で、有効な比較の枠組みを提供する。

-

織田信長:伝統権威の道具的活用

信長は「天下布武」の印を掲げ、武力による天下平定の意思を明確に示したが 21、彼もまた大義名分を軽視したわけではない。当初は足利義昭を奉じて上洛し、将軍の権威を利用した。しかし義昭を追放した後は、朝倉・浅井氏との講和の仲介を正親町天皇に依頼するなど、天皇の権威を自らの戦略のために実利的に、そして道具的に活用した 23。これは、『梅松論』のモデルをよりラディカルに、そして自らの絶対的な実力への自信のもとに実践した例と見なすことができる。 -

豊臣秀吉:伝統権威との一体化

秀吉の戦略は、三大天下人の中で最も『梅松論』のモデルを巧みに応用した例と言える。貧しい農民出身という出自の弱点から、武家の棟梁である征夷大将軍にはなれなかった秀吉は 24、全く別のアプローチを取った。彼は、公家の最高位である「関白」に就任することで、天皇の権威と直接結びつこうとした 25。関白とは、天皇の政務を補佐する最高責任者であり、秀吉は自らを天皇の代行者と位置づけることで、彼に逆らう者を「朝敵」と見なさせる絶対的な大義名分を確立した 25。これは、「天皇の権威を利用して武家の支配を正当化する」というモデルを、最も忠実かつ創造的に実行した戦略であった。 -

徳川家康:伝統権威の継承と再構築

家康は、秀吉とは対照的に、源頼朝以来の武家政権の伝統に自らを接続させる道を選んだ。彼は、武家の棟梁の伝統的な地位である「征夷大将軍」に就任し、江戸に「幕府」を開いた 27。これは、応仁の乱以来乱れていた武家の秩序を、源氏長者たる自分が再興するという大義名分に基づいている 29。その選択は、『梅松論』が描く尊氏が、最終的に征夷大将軍の宣下を受けることで自らの政権を完成させた行動と、直接的に響き合うものであった。

このように見てくると、『梅松論』は日本の歴史における特徴的な権力構造、すなわち「権威(天皇)」と「権力(武家)」の二元体制を、いかにして一人の支配者が掌握し、正当化するかの実践的な手引書として読むことができる。日本の武家政権は、天皇を打倒・廃絶するのではなく、その伝統的な権威を自らの権力の源泉として利用する形で発展してきた 23 。『梅松論』は、足利尊氏が後醍醐天皇という一個人の権力は否定しつつも、「天皇」というシステムそのものの権威は利用し、新たな天皇を擁立することで自らの幕府を正当化した過程を、成功譚として詳細に描いている。

この「権威の源泉(天皇)を確保し、自らの実効支配(権力)と結びつける」という戦略は、まさに戦国武将たちが直面した課題そのものであった。秀吉が関白として天皇の権威と一体化しようとしたことも、家康が征夷大将軍として天皇から武家支配の「委任」を受けようとしたことも、根源的には『梅松論』が描いた尊氏の成功モデルのバリエーションと捉えることができる。戦国武将たちは、この「権威の借り方」の巧拙によって、天下統一の正当性を競い合ったのである。

第六章:理想の君主像の変遷

『梅松論』は、権力掌握のプロセスだけでなく、武家の棟梁たるべき理想の君主像をも提示している。その核心にあるのが、足利尊氏の「仁徳」である。この理想像が、下剋上のリアリズムが支配する戦国時代において、どのように受容され、また解釈され得たのかを考察することは、武家社会の価値観の連続性と変容を理解する上で重要である。

1. 尊氏の「仁徳」と戦国のリアリズム

『梅松論』が理想として掲げる尊氏の「仁徳」―敵をも許す寛容さ、私欲のなさ、そして人々を引きつける求心力―は、裏切りや謀略が日常茶飯事であった戦国時代の過酷な現実の前には、ともすれば甘さやナイーブさと映ったかもしれない。

しかし、別の側面から見れば、この「仁徳」は、家臣団や民衆の心をつなぎとめ、長期的な支配体制を築く上で、極めて有効な資質であったとも言える。織田信長は恐怖政治によって旧秩序を破壊したが、その苛烈さゆえに家臣の裏切りに倒れた。最終的に天下を統一し、安定した政権を築いたのは、巧みな人心掌握術で知られた豊臣秀吉や、忍耐と寛容さを兼ね備えた徳川家康であった。彼らの成功は、武力や恐怖だけでは人心は服さず、恩賞や寛容といった「仁徳」に通じる要素が、最終的な勝者を決定づけることを示している。戦国武将たちは、尊氏の「仁徳」の物語の中に、単なる理想論ではなく、現実的な支配の技術としての「人心掌握術」の重要性を読み取った可能性は十分にある。

2. 「頼朝の厳格さ」と「尊氏の寛容さ」の対比が持つ意味

『梅松論』が、武家政権の創始者である源頼朝の厳しさを「仁に欠ける」と評した点は、極めて示唆に富んでいる 10 。これは、単なる尊氏の称揚に留まらず、武家による統治モデルのパラダイムシフトを提示しようとする、作者の野心的な意図を反映している。

すなわち、頼朝が体現するのは、鎌倉幕府という新たな政権を創始する「創業期」に求められる、厳格な法治主義と強力な中央集権的リーダーシップである。御家人たちを厳しい法で統制し、武家社会に新たな秩序を打ち立てるためには、その苛烈さが必要であった。

一方、『梅松論』が描く尊氏が体現するのは、政権が安定期に入った後に求められる、寛容な徳治主義と、有力者との協調を重んじるリーダーシップである。特に室町幕府は、有力守護大名との連合政権という性格が強く、将軍には彼らを武力で抑えつけるだけでなく、その利害を調整し、人望によってまとめ上げるための寛容さや求心力が、より強く求められた 33 。

この頼朝モデル(創業期の厳格な法治主義)から尊氏モデル(安定期の寛容な徳治主義)への移行を理想として提示することで、『梅松論』は武家政権が新たな成熟の段階に入ったことを告げている。戦国武将たちにとって、この対比は、自らが置かれた状況を歴史の中に位置づける上で、重要な指針となり得たはずである。天下統一を目指す過程(創業期)においては頼朝的な苛烈さが必要かもしれないが、天下を平定した後(安定期)の統治においては、尊氏的な寛容さや徳治を取り入れなければ、長期的な平和は実現できない。信長は頼朝的な役割を担って旧秩序を破壊し、秀吉や家康は尊氏的な要素も取り入れながら新たな秩序を構築しようとした、と見ることができる。この意味で、『梅顔松論』は、戦国の世を生きる武将たちに、時代の段階に応じたリーダーシップのあり方を問いかける、歴史からのメッセージであったとも言えよう。

終章:歴史物語から政治の教科書へ

本報告書で詳述してきたように、『梅松論』は、その簡潔な記述の背後に、幾重にも重なる複雑な意味の層を内包する書物である。その価値は、単一の側面から語ることはできない。

第一に、本書は南北朝動乱期の歴史を、勝者である足利氏の視点から伝える貴重な一次史料である。同時代を扱った『太平記』と突き合わせることで、我々はこの時代の出来事をより立体的に、そして複眼的に理解することができる。

第二に、本書は「鏡物」という伝統的な形式を用い、洗練された構成と象徴的な人物描写を駆使した、優れた文学作品である。その物語は、単なる事実の記録を超え、読者に歴史の教訓と感動を与える力を持っている。

そして第三に、そして本報告書の結論として最も強調すべきは、『梅松論』が武家政権の正統化の論理を体系化した、高度な政治思想の書であるという側面である。

『梅松論』が提示した「足利尊氏=仁徳の将軍」というイメージは、江戸時代を通じて一定の評価を得たが、明治維新後の皇国史観が隆盛すると、天皇に弓を引いた「逆賊」としての評価が支配的となった 35 。しかし、戦後の歴史研究の進展とともに、その史料的価値や思想性、文学性が再評価され、今日では南北朝時代を理解する上で不可欠な古典としての地位を確立している。

結論として、『梅松論』は単なる過去の記録ではない。それは、権力とは何か、正統性はいかにして作られるか、そして理想の君主とはいかなる存在かという、時代を超えた普遍的な問いに対する、中世武士の一つの鮮やかな回答である。その中で示された、既存の権威を利用しつつ新たな支配を正当化していく論理と、人心を掌握するための君主像の造形は、下剋上の時代を生き抜き、新たな天下秩序を構想しなければならなかった戦国武将たちにとって、自らの行動を歴史の中に位置づけ、正当化するための、実践的な「教科書」として機能し得たのである。この視点から『梅松論』を読み解くとき、私たちは中世から近世へと至る日本の権力思想のダイナミックな連続性と変容を、より一層深く理解することができるに違いない。

引用文献

- 梅松論 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85%E6%9D%BE%E8%AB%96

- 太平記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98

- 梅松論(バイショウロン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A2%85%E6%9D%BE%E8%AB%96-112852

- 梅松論 https://www.wikiwand.com/zh-hk/articles/%E6%A2%85%E6%9D%BE%E8%AB%96

- 太平記・梅松論からみた「箱根・竹之下の戦い」 https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/50/1/ssr2-19.pdf

- 梅松論インデックス http://muromachi.movie.coocan.jp/baisyouron/

- 梅松論|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=953

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%A2%85%E6%9D%BE%E8%AB%96-112852#:~:text=%E6%A2%85%E6%9D%BE%E8%AB%96%20(%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%82%8D%E3%82%93)&text=%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8C%97%E9%87%8E%E5%A4%A9%E6%BA%80%E5%AE%AE%E3%81%AB%E5%8F%82,%E5%B7%BB%E6%9C%AB%E3%81%AB%E8%A8%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

- 梅松論(ばいしょうろん) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ha/entry/037156/

- 『梅松論』における足利尊氏 : 新たなる将 軍像の造形 https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00010241/nbs_86_koakimoto.pdf

- 足利尊氏、弱さの強さ/清水寺願文・梅松論 - 投資を楽しむ https://pixy10.org/archives/37806190.html

- 後醍醐天皇の「建武の新政」は、なぜ失敗したのか。その原因、理由を考えてみました - note https://note.com/takatoki_hojo/n/n090947b4f6c7

- 建武の新政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E6%AD%A6%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%94%BF

- 「建武政権の政治機構」(『梅松論』)-史料日本史(0358) http://chushingura.biz/p_nihonsi/siryo/0351_0400/0358.htm

- 『梅松論』(文語版) http://hgonzaemon.g1.xrea.com/baishouron.html

- 楠木正成とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A5%A0%E6%9C%A8%E6%AD%A3%E6%88%90

- 富田林市-文化財デジタルアーカイブ:富田林市史 第二巻 (本文編Ⅱ) https://adeac.jp/tondabayashi-city/texthtml/d000020/cp000002/ht000052

- 【『梅松論』にみる正成】 - ADEAC https://adeac.jp/tondabayashi-city/text-list/d000020/ht000052

- 足 利 直 義 論 - 小山工業高等専門学校 https://www.oyama-ct.ac.jp/tosyo/kiyou/36/36nakata.pdf

- 湊川の戦い(足利尊氏 VS 楠木正成・新田義貞)ーエピソード高校日本史(77-5) http://chushingura.biz/p_nihonsi/episodo/051_100/epi077_05.htm

- 第2章 ここ一番の決断の時 - アーリーステージからミドルステージへ 信長・上洛の即断 - 郷土の三英傑に学ぶ https://jp.fujitsu.com/family/sibu/toukai/sanei/sanei-06.html

- 信長の「天下布武」はどんな意味? 戦国大名の印判の深読みは危険 https://sengoku-his.com/2687

- 日本史において、天皇はいかなる存在だったか【戦国~昭和編】 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6427

- 【豊臣秀吉】のことちゃん知ってる?ちゃんと知りたい豊臣秀吉の天下統一! - 塾講師ステーション https://www.juku.st/info/entry/1310

- 豊臣秀吉がしたこと、すごいところを簡単にわかりやすくまとめ - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/column/hideyoshi-achieved

- 天皇を補佐した「関白」とは?|なぜ秀吉は関白になれたのか? その起源や歴史を解説【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1149711

- www.touken-world.jp https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/seiitaisyogun/#:~:text=%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%80%8C%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 家康公の生涯 - 将軍・徳川家康誕生 - 静岡市観光 https://www.visit-shizuoka.com/t/oogosho400/study/02_05.htm

- 徳川家康と豊臣秀頼の立場が逆転…徳川家が征夷大将軍職を世襲した経緯とは | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2484

- 征夷大将軍 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/seiitaisyogun/

- 比較の歴史㉔:鎌倉幕府と中世ヨーロッパの二重権力 〜将軍と天皇/皇帝と教皇 ゆれる「ふたつの頂点」 - note https://note.com/nekomataka/n/nad0e79641411

- 武家政権 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AE%B6%E6%94%BF%E6%A8%A9

- 室町幕府 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E5%B9%95%E5%BA%9C

- 室町幕府の権力維持戦略:守護交代とは?|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n2b3579fe48b0

- 日本史上最悪だった男~足利尊氏 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/baddestman-ashikagatakauji/