樵談治要

『樵談治要』は一条兼良が応仁の乱後に撰進した政道書。徳治主義を説き、守護の自立や足軽台頭を予見。女性の政務関与を肯定し、戦国大名の分国法にも影響。

『樵談治要』の徹底研究:戦国の黎明を映す、室町末期の政道論

序論:応仁・文明の大乱の果てに ― 『樵談治要』が生まれた時代的背景

室町時代後期、日本社会は未曾有の動乱の渦中にあった。応仁元年(1467年)に勃発し、文明9年(1477年)まで11年間にわたって続いた応仁・文明の大乱は、京都を焦土に変え、室町幕府の権威を根底から揺るがした 1 。戦乱が終結したとはいえ、それは疲弊による休戦に過ぎず、幕府の統治能力は著しく低下。将軍の権威は地に落ち、その命令が及ぶ範囲は京周辺に限られるなど、統治機構は弱体化の一途を辿っていた 2 。この権力の空白は、地方における守護の自立化を促し、さらにはその家臣や地域の国人が守護の地位を脅かすという「下剋上」の風潮を醸成した 3 。まさに、後の戦国時代へと繋がる社会の構造的変動が、この時期に始まっていたのである。

このような秩序崩壊と思想的混乱が深刻化する中で、為政者たちは新たな統治の指針を渇望した。特に、若くして将軍の座に就いた足利義尚は、失われた権威をいかにして回復すべきかという喫緊の課題に直面していた 4 。軍事力や経済力による権威の再建が困難な状況下において、将軍としての正統性や徳を内外に示すという、文化・思想的なアプローチの重要性が増していた。その知的権威の源泉として白羽の矢が立ったのが、当代随一の学者として「一天無双の才」と称された公卿、一条兼良であった 6 。

文明12年(1480年)、足利義尚の諮問に応じて一条兼良が撰進した政道書『樵談治要』は、このような時代背景から生まれた。本書の成立は、単なる将軍個人の向学心の発露にとどまるものではない。それは、応仁の乱という物理的・権威的な「破壊」に対し、公家文化という知的権威をもって政治秩序の「再構築」を試みるという、極めて政治的な意図を内包していた。武家の力の失墜を知の力で補完しようとする、公武両権力の共依存関係の表れとも解釈できる。本書は、崩壊しつつある旧秩序の価値観から、来たるべき新しい時代の動向を鋭く見据え、その危機を乗り越えるための処方箋を提示しようとした、室町末期における最も体系的な政道論の一つなのである。

第一部:『樵談治要』の輪郭

第一章:著者・一条兼良 ― 乱世に生きた「当代随一の知性」

『樵談治要』を理解する上で、その著者である一条兼良(いちじょうかねよし/かねら、1402-1481)の人物像を把握することは不可欠である。兼良は、五摂家の一つである一条家の当主として、摂政、関白、太政大臣を歴任した、まさに公家社会の頂点に立つ人物であった 6 。しかし、その生涯は決して平穏ではなかった。応仁の乱が勃発すると、一条室町の邸宅と共に、彼が精魂込めて築き上げた貴重な文庫「桃花坊」が戦火によって焼失するという悲劇に見舞われた 7 。彼は戦乱を避けるため、実子である大乗院門跡の尋尊を頼って奈良の興福寺へ疎開するという苦難を経験している 7 。この個人的な体験は、彼の学問に深い影響を与え、秩序の回復に対する強い願いと、変動する社会に対する鋭い観察眼を育む土壌となったと考えられる。

兼良はまた、当代随一の古典学者としてもその名を馳せた。「五百年以来の才人」とも称賛された彼の学識は、神道、儒学、仏教の三教に及び、和歌や連歌にも深く通じていた 7 。その著作は多岐にわたり、『源氏物語』の体系的な注釈書である『花鳥余情』や、朝廷の儀式・行事を解説した有職故実書『公事根源』などが特に名高い 6 。これらの業績は、『樵談治要』が単なる思いつきの建言ではなく、彼の広範な知識体系に裏打ちされた、重厚な思想的背景を持つ書物であることを示している。

さらに、彼の活動は公家の世界に閉じたものではなかった。例えば、当時、正風連歌を確立し、新しい文化の担い手として台頭していた連歌師の宗祇は、兼良に古典学を学んだとされている 11 。この事実は、兼良が武家や庶民層にも広がりつつあった新しい文化潮流とも接点を持ち、時代の変化を敏感に感じ取っていた知性であったことを物語っている。乱世にあって伝統的権威の体現者でありながら、現実社会の動向にも鋭敏な感覚を持っていたこと、これこそが『樵談治要』という稀有な政道書を生み出した源泉であった。

第二章:受命者・足利義尚 ― 失われた権威を求めた若き将軍

『樵談治要』の執筆を命じた第九代将軍・足利義尚(あしかがよしひさ、1465-1489)は、栄光と悲劇の双方を体現した人物であった。父・足利義政と母・日野富子の間には深刻な不和があり、さらに父・義政はなかなか将軍としての実権を義尚に移譲しようとしなかった 4 。この複雑な家庭環境と政治的立場は、彼に自立した将軍としての権威確立を強く意識させる動機となった。自らの正統性を内外に示すための理論的支柱として、帝王学を学ぶことへの関心が高まったのは自然な成り行きであった。

義尚は、その美しい顔立ちから「緑髪将軍」と称されるほどの容姿に恵まれ、文化的な素養も極めて高かった 4 。特に和歌に情熱を注ぎ、自ら『新百人一首』を撰定するなど、その才能は高く評価されていた 4 。一条兼良から直接、政道や和歌を学んだという記録も残っており 15 、彼が単なる文化人ではなく、幕府権力の回復に意欲を燃やす、次代を担う名君候補として周囲から期待されていたことが窺える 5 。

彼にとって『樵談治要』は、単なる教養書や道徳の教科書ではなかった。それは、自らの政治理念を体系化し、自立化する守護大名や専横を振るう側近たちを牽制するための、強力な理論的武器となることが期待されていたのである。しかし、歴史は皮肉な結末を用意する。兼良が本書で「近習者をえらばるべき事」と強く諫めたにもかかわらず、義尚は晩年、結城政胤・尚豊兄弟ら一部の側近に幕政を委ね、その専横を許してしまった 4 。さらに酒色に溺れたとも伝えられ、幕府権威の回復という大願を果たせぬまま、近江出兵の陣中にて25歳の若さで病没した 4 。『樵談治要』に込められた理想と、それを十分に活かせなかった若き将軍の悲劇的な生涯は、室町末期の時代の困難さを象徴している。

第三章:書誌的情報と伝来

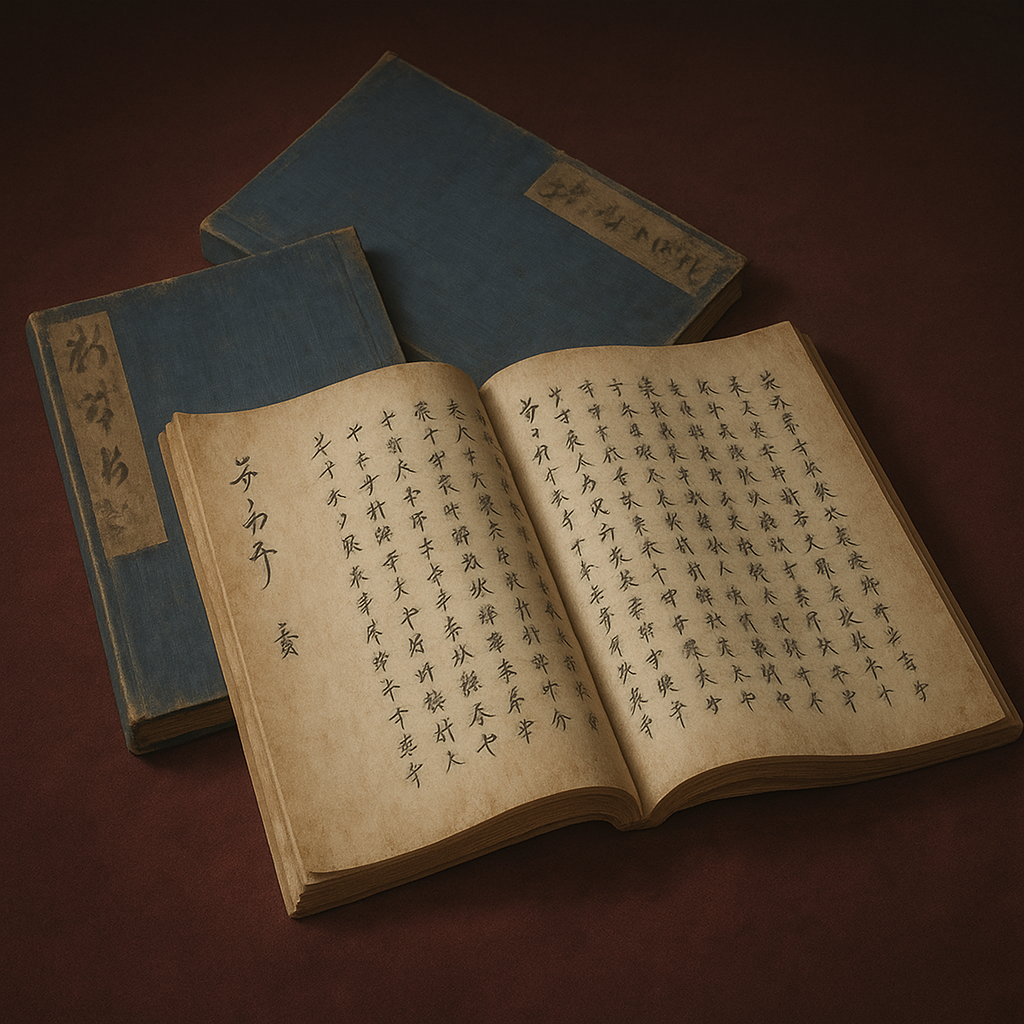

『樵談治要』は、文明12年(1480年)7月、当時16歳の将軍・足利義尚からの政治の要諦に関する諮問に、79歳の一条兼良が答える形で撰進された一巻の政道書である 3 。その書名は、巻末にある「樵夫(しょうふ)も王道を談ず」という一節に由来する 3 。これは、「身分の低い木こりでさえ、為政者の道を論じることがある」という意味であり、政治の要諦は身分や学識の有無にかかわらず論じられるべき普遍的な道理であるという、儒教的な思想が背景にあることを示唆している 18 。

本書の価値を今日に伝える上で特筆すべきは、極めて古い時代の写本の存在である。文化遺産として現存する写本の中には、本書が義尚に献上された翌年の文明13年(1481年)に、足利義尚自身が奥書を記したものが確認されている 19 。これは『樵談治要』の写本として最古級のものであり、歴史的価値が極めて高い。さらに興味深いことに、その奥には継ぎ紙がなされ、義尚の弟である三宝院義覚が、文明14年(1482年)7月に兄・義尚からこの本を譲り受けた旨が記されている 19 。この事実は、本書が単に献上されて終わりではなく、足利将軍家内部で実際に読まれ、兄弟間で継承されていたことを示す動かぬ証拠であり、当時の為政者にとって本書がいかに重要なテキストであったかを物語っている。

『樵談治要』は、その後の時代においても忘れ去られることはなかった。江戸時代後期、国学者・塙保己一が編纂した一大叢書『群書類従』の雑部に採録されたことにより、その内容は広く知識人層に知られることとなった 3 。現在では、国立公文書館の内閣文庫をはじめ、各地の図書館や文庫に写本が所蔵されており 23 、室町時代後期の政治思想や社会状況を研究する上での第一級の史料として、その価値を保ち続けている。

第二部:『樵談治要』八箇条の徹底分析 ― 兼良が説いた為政者の道

『樵談治要』は、為政者の心構えを八箇条にわたって詳述している。全体を貫く思想は、神道・仏教・儒教の三教を基盤とした徳治主義であり、その根底には応仁の乱後の社会混乱に対する一条兼良の強い危機意識が存在する。各条文は、単なる抽象的な理想論ではなく、当時の具体的な政治・社会問題に対する処方箋として、極めて実践的な意図をもって書かれているのが特徴である 3 。

第一条・第二条:神仏への崇敬

第一条「神をうやまふべき事」と第二条「佛法をたとぶべき事」では、神仏への崇敬が国家統治の根幹であると説かれる 24 。これは、王法と仏法が一体であるとする中世的な政教一致の思想を色濃く反映している 24 。しかし、兼良の議論は単なる精神論に留まらない。彼は、神社の修造や祭祀の厳修、八宗の仏法の外護といった具体的な「公務」を為政者の重要な責務として挙げている。これは、信仰を単なる個人の内面の問題としてではなく、国家の安寧と秩序を維持するための統治行為として捉える、極めて現実的な視点である。この思想は、後の戦国大名たちが領国内の寺社勢力を保護しつつ、同時に厳しく統制下に置いた政策の、思想的源流の一つと見なすことができる。

第三条:守護の廉直

第三条「諸國の守護たる人廉直を先とすべき事」は、本書の核心の一つであり、兼良の時代認識が最も鮮明に表れている 24 。彼はここで、「当時の守護職は昔の国司に同じといへども、子々孫々につたへて知行をいたす事は、春秋の時の十二諸侯、戦国の世の七雄にことならず」と喝破している 26 。これは、兼良が同時代を古代中国の群雄割拠時代、すなわち「戦国時代」になぞらえて認識していたことを示す、驚くべき卓見である。彼は、守護たちが将軍の裁可を軽んじ、民から富を搾取し、私利私欲のために権威を濫用する実態を「無理非道」と厳しく断罪する 24 。この指摘は、守護たちの権力基盤がもはや幕府の権威に依拠するのではなく、自己の武力と経済力に基づいた独立君主へと変貌しつつある現実を、兼良が正確に見抜いていたことを示している。

第四条・第五条:奉行人と近習者の選定

第四条「訴訟の奉行人其仁を選ばるべき事」と第五条「近習者をえらばるべき事」では、公正な裁判制度の確立と、廉直な側近の登用の重要性が説かれる 3 。兼良は、奉行人は「心正直にして私を存せず」、理非に従って贔屓をしない人物であるべきだとし、近習者には「正直廉潔」「奉公の忠節をいたして私をかへりみざる」といった徳性を求めた 24 。これは、当時の幕政において縁故や賄賂による不公正が横行していたことへの、直接的かつ痛烈な批判であった。特に近習者の選定に関する警告は、後に足利義尚自身が特定の側近に政治を委ね、その専横によって権威を弱体化させたという史実と重ね合わせる時、兼良の先見性の高さを証明している 4 。

第六条:足軽の停止

第六条「足がるといふ者長く停止せらるべき事」は、兼良の旧秩序への愛着と新時代への恐怖が最も激しい言葉で表現された条文である 24 。彼は、応仁の乱を通じて台頭した新たな兵力である足軽を、「旧記にもしるさざる名目」「超過したる悪党」「昼強盗」と、最大限の嫌悪を込めて非難する 1 。足軽の略奪行為によって社寺や公家の所領が破壊された現実を嘆き、彼らの存在が従来の武士の価値観や身分秩序を根底から覆すものであると見抜いていた。兼良が、この新たな暴力の形態が「下剋上の世」を招来すると警告している点は、彼が時代の大きな転換点を的確に捉えていたことを示している。

第七条:女性の政務関与

第七条「簾中より政務ををこなはるゝ事」は、本書の中で最も政治的で、かつ画期的な内容を含む条文である 24 。一般的に女性の政治介入が否定的に見られがちな風潮の中で、兼良は天照大神や神功皇后、さらには鎌倉幕府を支えた北条政子の例を挙げ、女性が政務を執ることを明確に肯定している 3 。これは、当時絶大な政治力を有していた将軍義尚の母・日野富子の存在を念頭に置いた、極めて現実的な提言であった。兼良は、富子の政治介入を否定するのではなく、むしろ歴史上の先例を引くことでそれを正当化し、将軍の権威を補う形で秩序の中に位置づけようとした。これは、理想論に終始しない、兼良の高度な政治感覚を示すものと言えよう。

第八条:将軍の威勢

最終条である第八条「天下主領の人かならず威勢有べき事」では、将軍に求められる「威勢」の本質が論じられる 24 。兼良によれば、真の威勢とは単なる物理的な武力ではなく、「道理」に基づいた揺るぎない権威でなければならない。そして、その権威を実効あらしめるために、法を破り上裁に背く者に対しては、所領の没収といった厳しい処罰をもって臨むべきだと具体的に提言している 24 。これは、地に落ちた将軍の権威を、法とそれを執行する強制力によって再確立する必要性を強く訴えるものである。この思想は、後の戦国大名が「分国法」を制定し、家臣団を厳格な法の下に統制していく姿を、ある意味で先取りするものと評価できる。

第三部:「戦国時代」という視点からの考察

『樵談治要』は室町末期の政道書であるが、その内容は、続く戦国時代を理解するための重要な視座を提供する。兼良が描いた理想と、戦国時代の現実とを比較分析することで、この時代に生じた社会構造や価値観の劇的な変化を浮き彫りにすることができる。

第一章:下剋上の時代への警鐘 ― 理想と現実の乖離

兼良が本書で示した懸念は、皮肉にもその後の歴史の中で次々と現実のものとなった。彼が「戦国の七雄」になぞらえて批判した守護たちの自立化は、やがて戦国大名による領国支配体制へと発展していく。本書が成立した文明12年(1480年)からわずか十数年後には、伊勢盛時(後の北条早雲)が伊豆国を奪取(明応の政変、1493年)するなど、本格的な下剋上の時代が幕を開ける 31 。兼良が徳と道理によって繋ぎ止めようとした旧秩序は、実力主義という新しい時代の奔流の前に、押しとどめることができなかったのである。

同様に、兼良が「停止せらるべき」「超過したる悪党」と断じた足軽は、彼の願いとは裏腹に、戦国時代の合戦における主要な兵力へと成長を遂げた 1 。鉄砲の伝来と普及は、集団戦術を基本とする足軽の重要性をさらに高め、従来の騎馬武者中心の戦闘様式を過去のものとした。兼良が依拠した伝統的な武士の価値観や身分秩序は、新しい時代の軍事的リアリズムの前ではもはや通用しなかった。この理想と現実の乖離は、時代の不可逆的な変化を象徴する出来事であった。

第二章:理想の君主像と戦国大名の統治術

兼良が『樵談治要』で描いた理想の君主像は、神仏を敬い、古典的教養と仁徳を備え、公正な裁判を行う、儒教的な徳治主義を体現する為政者であった。これに対し、戦国大名の嚆矢とされる北条早雲(伊勢盛時)の姿は、興味深い対照を示している。早雲は、室町幕府の申次衆を務めたエリート官僚であり、高い教養を身につけていたと推察されるが 31 、彼の領国経営は極めて実務的かつ合理的であった。日本初とされる検地の実施や、税制を明確化するための印判状の使用など、その統治術は「徳」に依拠する以上に、法と制度による支配を志向していた 35 。同じ時代の危機に対し、兼良が「徳治」を、早雲が「法治」と「実力」を処方箋としたことは、時代の価値観が大きく転換しつつあったことを示している。

時代は下るが、天下を統一した徳川家康の帝王学と比較することも有益である。家康は、中国の古典籍から政治の要諦を抜粋した『群書治要』を愛読し、自ら銅活字を用いて出版させるほどであった 36 。『群書治要』が時代や場所を超えた普遍的な統治の原理を説くものであるのに対し、『樵談治要』は応仁の乱直後という、日本の特定の時代状況に対する具体的な処方箋であった。家康が求めたのは、新たな時代を築くための普遍的な統治哲学であり、兼良が説いたのは、崩れゆく旧秩序を維持するための道徳的指針であった。この違いは、為政者が歴史や古典から何を学ぼうとするのか、その目的意識の変化を如実に物語っている。

第三章:『樵談治要』と戦国大名の分国法 ― 思想から実効支配へ

『樵談治要』が将軍一人に向けられた「帝王学」の書であるのに対し、戦国大名が次々と制定した「分国法(家法)」は、家臣団と領民を対象とした、より実効的な「領国経営マニュアル」であった。両者はその目的と対象において明確な違いがある。しかし、思想的に全く無関係というわけではない。

兼良が説いた理念の中には、形を変えながらも戦国大名の分国法に受け継がれたものも少なくない。神仏崇敬、有能な人材の登用、倹約の奨励、文武両道といったテーマは、多くの分国法に共通して見られる項目である。これは、兼良が示した公家的な理想が、武家の実利主義的な視点から再解釈され、戦国武将の統治理念の一部として取り入れられていった可能性を示唆している。以下の比較表は、その思想の連続性と変容を具体的に示している。

|

思想的テーマ |

『樵談治要』における理念(一条兼良) |

『早雲寺殿廿一箇条』(北条早雲) |

『朝倉孝景条々』(朝倉孝景) |

『今川仮名目録』(今川氏) |

思想の連続性と変容の分析 |

|

神仏崇敬 |

国家鎮護の根幹。公的祭祀の厳修を強調 24 。 |

第一条「可信佛神事」。個人の修養と家中の規範の起点 39 。 |

(明記は少ないが)寺社保護政策は存在。 |

寺社領の保護や統制に関する条文。領国支配の一環 42 。 |

理念は継承されるが、国家レベルの公事から、個人の内面や領国統治の実務へと焦点が移行。 |

|

人材登用 |

「近習者をえらばるべき事」。正直廉潔など徳性を重視 24 。 |

(直接的言及は少ないが)実務能力を重視する姿勢が全体から窺える。 |

「宿老を定むべからず」。家柄より器用忠節を優先する実力主義を明記 43 。 |

家臣間の訴訟規定など、能力に応じた統制が見られる 46 。 |

兼良の徳治主義から、より明確な「実力主義」へと進化。戦国時代の現実的な要求が反映されている。 |

|

倹約・合理性 |

守護の奢侈を批判。名よりも利を優先する風潮を嘆く 24 。 |

「刀衣裳事」。質素倹約を旨とする 41 。「針すらも蔵に蓄える」と評される 33 。 |

「万疋之太刀」より「百筋之鑓」を説く、徹底した費用対効果の追求 44 。 |

領国経済の安定を目指す政策。 |

兼良の道徳的な倹約論に対し、戦国大名は富国強兵のための戦略的・合理的な倹約・資源配分を志向。 |

|

法と秩序 |

将軍の「威勢」による法の執行を要求。上意下達の回復を目指す 24 。 |

日常生活の規範を細かく規定。家中の秩序維持を重視 40 。 |

家臣の城下町集住を強制し、国内の城郭を禁じるなど、中央集権的な秩序を構築 44 。 |

「喧嘩両成敗」など、私闘を禁じ、大名の裁判権を絶対化 50 。 |

兼良が夢見た「将軍による秩序回復」は、各大名が自らの領国内で「ミニ将軍」として実現した。 |

この表が示すように、兼良が将軍の権威回復のために提言した理想は、結果的に各大名が自らの領国を中央集権的に支配するための理論的道具として利用・変容されていった。公家の理想論は、武家のリアリズムの中で解体され、再構築されたのである。

第四章:文化の担い手としての公家と武家

応仁の乱は、京都の文化を地方へ拡散させるという、意図せざる結果をもたらした。戦乱を避けた多くの公家や文化人が、地方の有力な守護大名を頼って下向したのである。特に、一条兼良と深い交流のあった連歌師・宗祇は、周防の大内政弘や越前の朝倉孝景といった大名の庇護を受け、各地で連歌会を催した 7 。これにより、それまで中央の専有物であった高度な文化が地方へと伝播し、それぞれの大名領国において独自の地域文化が花開く重要な契機となった。

しかし、この文化への傾倒は、諸刃の剣でもあった。戦国大名・大内義隆の生涯は、そのことを象徴的に示している。義隆は、兼良が理想としたような公家文化に深く心酔し、領国の山口を「西の京」と称されるほどの華やかな文化都市へと発展させた 56 。彼は多くの文化人を庇護し、自身も和歌や芸能に親しんだ。だが、その過度な文治主義的傾向は、武断派の家臣たちの強い反発を招くことになる。結果として、重臣・陶晴賢(陶隆房)の謀反を誘発し、義隆は自刃に追い込まれ、名門大内氏は事実上滅亡した 13 。この悲劇は、兼良が説いた理想の一つである「文武両道」の均衡が崩れた時、戦国の世ではいかに統治が容易に破綻するかを物語る、痛烈な教訓となっている。

結論:室町から戦国への過渡期を映す思想の鏡

一条兼良が著した『樵談治要』は、単なる一公卿の政治意見書という枠をはるかに超える、多層的な歴史的意義を持つ書物である。それは、応仁・文明の大乱によって崩壊しつつあった室町幕府の統治秩序を、知と徳の力によって必死に繋ぎ止めようとした、旧時代の知的エリートによる最後の、そして最も体系的な抵抗の試みであった。兼良は、過去の理想的な治世に規範を求め、神仏への崇敬、為政者の廉直、公正な統治といった徳治主義の理念を説いた。

しかし、本書の真の価値は、その理想が実現したかどうかにあるのではない。むしろ、兼良が説いた理想が、ことごとくその後の戦国時代において裏切られ、あるいは変容を遂げながら現実化していった点にこそ、その歴史的価値を見出すことができる。彼が憂えた守護の自立は戦国大名となり、彼が唾棄した足軽は合戦の主役となり、彼が回復を願った将軍の権威は完全に失墜した。この意味において、『樵談治要』は、理想を語れば語るほど、逆説的に当時の社会が抱えていた深刻な病理と、時代の不可逆的な変化を鮮明に映し出す「鏡」としての役割を果たしている。

戦国時代は、応仁の乱から突如として始まったわけではない。その動乱の根は、室町社会の構造的矛盾の中に深く張られていた。『樵談治要』を精読することにより、我々はその戦国前夜、人々がどのような価値観の崩壊に直面し、どのような未来を恐れ、あるいは構想しようとしていたのか、その思想的葛藤を垣間見ることができる。本書は、室町から戦国へと移行する、日本史の巨大な転換点を理解するための、思想史的な「前史」として、今後も不朽の重要性を持ち続けるであろう。

引用文献

- 早慶大受験・正誤判定新研究105(問55を考える) | 日本史野島博之 のグラサン日記 https://ameblo.jp/nojimagurasan/entry-12246961518.html

- やっぱり弱かった!? 実は意外と強かった!? 室町将軍たちの真実に迫る!【レポート】| アルトネ - ARTNE https://artne.jp/report/790

- 樵談治要(ショウダンチヨウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A8%B5%E8%AB%87%E6%B2%BB%E8%A6%81-79514

- 足利義尚 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E5%B0%9A

- 第2代将軍/足利義詮|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/72412/

- 一条兼良 | 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E5%85%BC%E8%89%AF/

- 一条兼良 千人万首 https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kanera.html

- 一条兼良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E5%85%BC%E8%89%AF

- 一条兼良(イチジョウカネラ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E5%85%BC%E8%89%AF-15356

- 一条兼良とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E5%85%BC%E8%89%AF

- 人物略歴 | 国立国会図書館開館60周年記念貴重書展 学ぶ・集う・楽しむ https://www.ndl.go.jp/exhibit60/person.html

- 【高校日本史B】「室町文化8」(練習編) | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-13452/lessons-13549/practice-4/

- 貧しい公家たちの 生き残り作戦 - 京都府教育委員会 http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_15.pdf

- 宗祇 https://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/whoswho/sohgi.htm

- 足利義尚 - 一万人の戦国武将 https://sengoku.hmkikaku.com/busyou/01a/12si/060638122711asikagayosihisa.html

- イケメンすぎる若き将軍・足利義尚!室町幕府の権威回復を一身に背負った悲劇的な人生…【後編】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/250929

- 樵談治要(しょうだんちよう) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_shi/entry/033917/

- 5分でわかる、「東山期の文学・学問(学問・古典)」の映像授業 - Try IT https://www.try-it.jp/chapters-13452/lessons-13549/

- 樵談治要 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/508827

- 樵談治要 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100235748

- 群書類従 第630-632冊(巻501-503上) | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I2559253

- 群書類従 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E5%BE%93

- 樵談治要 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1244772.html

- 樵談治要 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%A8%B5%E8%AB%87%E6%B2%BB%E8%A6%81

- 樵談治要 | NDLサーチ | 国立国会図書館 - 国立国会図書館サーチ https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000094-I202610

- 「守護大名」(『樵談治要』)-史料日本史(0462) http://chushingura.biz/p_nihonsi/siryo/0451_0500/0462.htm

- 郷土の文化財探訪バスツアー 第二弾 平成26年11月18日(火) 豊 後 高 田 市 教 育 委 https://www.city.bungotakada.oita.jp/uploaded/attachment/4381.pdf

- 教科書だけで解く早大日本史 2021文学部 6|有隣塾 - note https://note.com/yurin1966/n/n3fb7557edbe1

- 講演会「足軽たちの戦国時代」を開催しました。 - 江戸川区 篠崎駅直結 複合施設 図書館 カフェ「しのざき文化プラザ」 https://www.shinozaki-bunkaplaza.com/library/blog/article.php?id=1767

- 日本が「姫氏国」といわれた鎌倉時代|石川真理子 - note https://note.com/konohana_sakuya/n/nd3c8664a1173

- 北条早雲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%97%A9%E9%9B%B2

- コンパクト室町時代 天皇ごとの出来事を箇条書きでまとめましょう http://www.cc9.ne.jp/~gaojiu/jibundetukuru/6muromati.pdf

- 北条早雲豆知識 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/hojo/p09008.html

- 北条早雲 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/486245/1-20210601112310.pdf

- 生きることを、追い求めた。「北条早雲TERAKOYA」(2019.11.9) - note https://note.com/rekirepo/n/na068fadb52ff

- 独創的文化論――応仁の乱を巡る論考 http://xiaoan.web.fc2.com/dongyahanxue/paper/DY-10/32.pdf

- 駿河版『群書治要』 | コレクション | 印刷博物館 Printing Museum, Tokyo https://www.printing-museum.org/collection/looking/37412.php

- 群書治要とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%BE%A4%E6%9B%B8%E6%B2%BB%E8%A6%81

- 早雲寺殿廿一箇条(読み)そううんじどのにじゅういっかじょう - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A9%E9%9B%B2%E5%AF%BA%E6%AE%BF%E5%BB%BF%E4%B8%80%E7%AE%87%E6%9D%A1-847771

- 早雲寺殿廿一箇条 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E9%9B%B2%E5%AF%BA%E6%AE%BF%E5%BB%BF%E4%B8%80%E7%AE%87%E6%9D%A1

- 甲状腺外科草子 73 - 伊勢新九郎の廿一箇条:北条早雲 https://www.tsuchiya-hp.jp/pdf/tty-geka-soushi-73.pdf

- 今川義元(いまがわ よしもと) 拙者の履歴書 Vol.14〜桶狭間の悲劇、三国の盟主 - note https://note.com/digitaljokers/n/na5c8b2d30004

- 朝倉孝景条々(アサクラタカカゲジョウジョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%9D%E5%80%89%E5%AD%9D%E6%99%AF%E6%9D%A1%E3%80%85-25009

- 朝倉孝景条々 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E5%AD%9D%E6%99%AF%E6%9D%A1%E3%80%85

- 「朝倉氏とは?」分国法の「朝倉孝景条々」とは?「一乗谷朝倉氏遺跡」とは?わかりやすく解説! - 元予備校講師の受験対策ブログ https://kiboriguma.hatenadiary.jp/entry/asakura

- [日本史】 - 早稲田大学 https://www.waseda.jp/inst/admission/assets/uploads/2023/05/16_2023_ippan_nihonshi.pdf

- 朝 倉 孝 景 条 々 ~朝倉家の家訓~ - 福井県立図書館 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/bunsho/file/615496.pdf

- #33 - 神奈川県立の図書館 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/033souunjidono21kajou.pdf

- #34 朝倉之館 一乗谷|Koyu.Travel Records. - note https://note.com/nice_rekitan/n/nc683fa15a17c

- 戦国大名が作った法律「分国法」とは? 今川家・伊達家の法を紹介いたそう! https://san-tatsu.jp/articles/400086/

- 大内政弘(おおうちまさひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%94%BF%E5%BC%98-1059680

- 大内政弘 雅な武家歌人にして応仁の乱最強の将 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/ochi-masahiro/

- 大内政弘 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%94%BF%E5%BC%98

- 朝倉孝景 (7代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E5%80%89%E5%AD%9D%E6%99%AF_(7%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 連歌師と朝倉宗滴 - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-6-01-04-01-05.htm

- 大内文化 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%96%87%E5%8C%96

- 室町時代に「西の京」山口で華ひらいた「大内文化」とは - 山口県観光連盟 https://yamaguchi-tourism.jp/feature/ouchi-culture

- 大内義隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E9%9A%86

- 大内義隆(おおうち よしたか) 拙者の履歴書 Vol.157~文雅と戦の狭間に生きて - note https://note.com/digitaljokers/n/n213f8e065d51

- 大内義隆のお公家ぶりが半端ない…かつての愛人に滅亡させられたってホント!? - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=cps7j3HWNpk