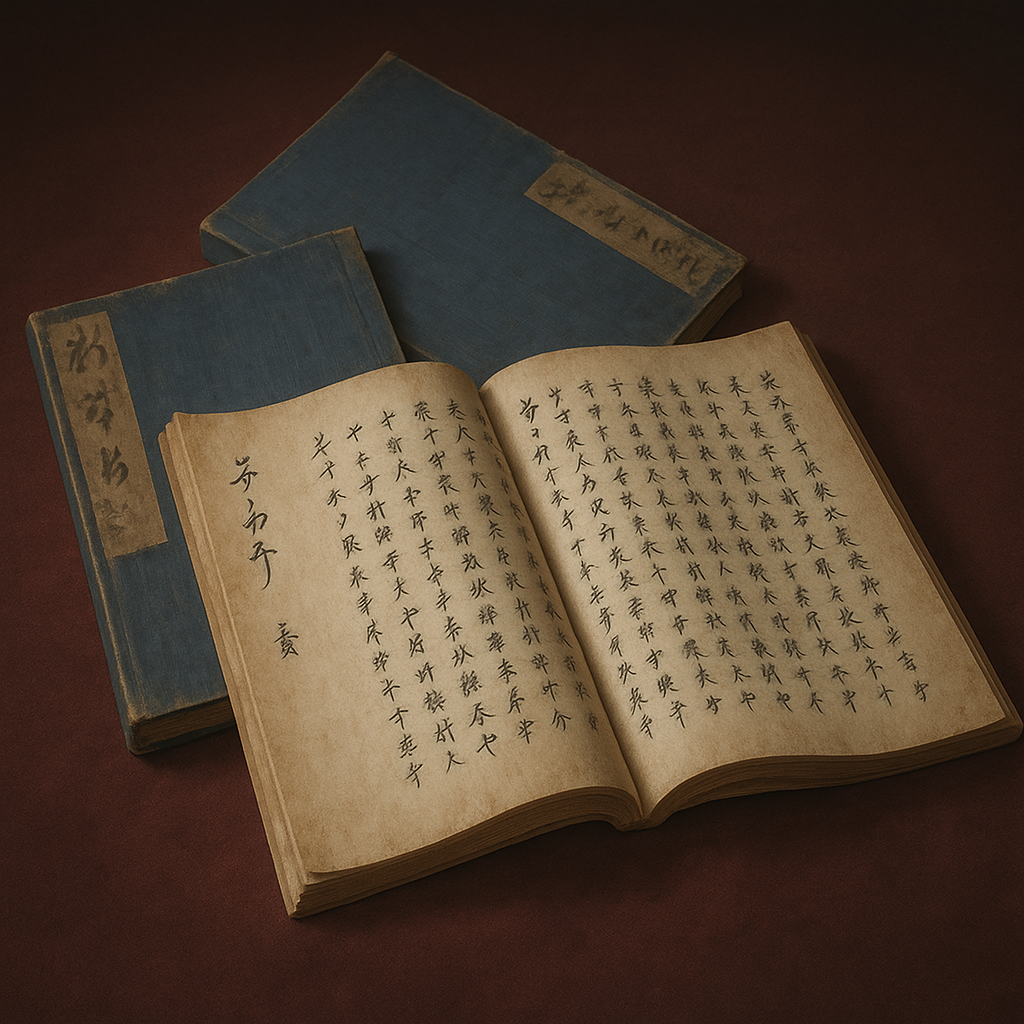

正忍記

『正忍記』は、名取三十郎正澄が著した忍術書。戦国期の忍術を江戸期の武士道倫理と軍学で再構築。「正心」を重んじ、忍術を思想書として体系化。

『正忍記』の総合的分析:江戸初期の軍学思想書から読み解く忍術の本質と戦国期の遺産

序論:『正忍記』への新たな視座

『正忍記』は、伊賀・甲賀の忍術を集大成した『萬川集海』、そして服部半蔵家に伝わったとされる『忍秘伝』と並び、後世「忍術三大秘伝書」の一つとして数えられる重要な文献である 1 。利用者が事前に把握されている通り、本書は紀州流忍術の伝書とされ、天地人の三巻から構成されるというのが通説的な理解である 4 。しかし、その本質を深く理解するためには、この表層的な情報にとどまらず、より多角的な分析が不可欠である。

本書の成立は、戦国の動乱が終息し、徳川幕藩体制が安定期に入った延宝九年(1681年)である 5 。この事実は、一つの根源的な問いを我々に投げかける。すなわち、なぜ平和な時代に、戦国の産物であるはずの「忍術」が、これほど体系的に、かつ哲学的に記述される必要があったのか。本報告書は、この問いに答えることを目的とする。『正忍記』を単なる技術のカタログとしてではなく、戦国時代の実践的な知識を、江戸時代の武士の倫理観と学問(特に軍学)の枠組みによって再構築し、昇華させた「思想書」として捉え直す。この視座に立つことで、戦国期の遺産が泰平の世においてどのように継承され、そしていかに「変容」を遂げたのか、その実相を明らかにすることが可能となる。

第一章:著者・名取三十郎正澄の実像 ―紀州藩軍学者としてのアイデンティティ―

『正忍記』の理解を深める上で、まずその著者である名取三十郎正澄という人物の正体に迫る必要がある。彼の経歴とアイデンティティを解明することは、本書が持つ独自の性格を理解するための鍵となる。

1-1. 名取三十郎正澄の経歴と家系

『正忍記』の著者は、紀州藩に仕えた軍学者、名取三十郎正澄(なとりさんじゅうろうまさずみ)である 4 。彼の家系はもともと甲斐国(現在の山梨県)の出身であり、武田信玄のもとで発展した甲州流軍学を家伝としていた 4 。父である名取彌次右衛門正豊の代に、徳川家康の十男であり紀州徳川家の祖である徳川頼宣に仕え、紀州藩士となった。正澄自身もその跡を継ぎ、先祖代々の甲州流軍学に加えて楠流軍学を学び、それらを統合した「新楠流(しんくすりゅう)」、あるいは「名取流」と呼ばれる独自の軍学体系を創始した 4 。彼は軍学指南役として藩に仕え、その学識を藩士の教育に役立てていた 4 。

この経歴から明らかなように、『正忍記』は独立した「紀州流忍術」という流派の秘伝書というよりも、名取正澄が体系化した新楠流軍学の一部として著されたものである 1 。忍術を、独立した特殊技能としてではなく、より広範な軍事学の一分野として位置づけていた彼の視点が、本書の構成と内容に色濃く反映されている。

1-2. 「藤林」姓と「藤一水」号の謎 ―伊賀忍者との関係性再考

『正忍記』の序文には、著者名が「藤一水子正武(ふじのいっすいしまさたけ)」と記されている 7 。この名から、著者は伊賀上忍三家の一つである藤林家の一族、藤林正武と同一人物であるという説が長らく通説とされてきた 3 。しかし、この見解は慎重に再検討される必要がある。

近年の研究、特に名取家の菩提寺である恵運寺(和歌山市)が発見されて以降、名取正澄の実像がより明確になりつつある 9 。その結果、「藤一水」は彼の号(ペンネームや雅号に類するもの)であり、本名が名取正澄であることが確実視されるようになった 4 。ではなぜ、彼は伊賀の有力な姓である「藤林」を想起させる名を敢えて用いたのか。ここには、彼の戦略的な意図が隠されていると考えられる。江戸時代初期において、「伊賀」や「甲賀」は忍術の代名詞であり、特に伊賀の藤林家は最高の権威を持つブランドであった。甲州出身の軍学者である名取が、自らの軍学体系に忍術を組み込み、その価値と正統性を藩の内外に示すために、最も権威ある「藤林」の名を借りた可能性は極めて高い。これは、必ずしも血縁を偽る詐称ではなく、自らの学問を最も尊敬されるべき伝統の系譜に連なるものとして位置づけるための、当時の武芸や学問の世界では珍しくない象徴的な行為であった。つまり、名取正澄は単なる学者ではなく、自らの知的財産を巧みにブランディングする戦略家でもあったのである。

1-3. 軍学者としての多岐にわたる活動

名取正澄の知的活動は、『正忍記』の執筆だけに留まるものではなかった。彼は兵器図鑑である『建櫜説略(けんこうせつりゃく)』や『兵家常談』など、多数の軍学書を著している 4 。この事実は、『正忍記』が彼の広範な軍事思想の中で、どのような位置を占めていたかを理解する上で重要である。彼にとって忍術は、暗殺や破壊活動といった単一の技術ではなく、情報戦、防諜、心理戦、そして組織論を含む、より大きな戦略的文脈の中に位置づけられるべき総合的な知の体系であった。彼の多岐にわたる著作活動は、忍術を武士が修めるべき必須教養の一つとして捉えていたことの証左と言えるだろう。

第二章:成立の時代背景 ―泰平の世における紀州藩と忍術―

『正忍記』が延宝九年(1681年)という平和な時代に生まれた背景には、当時の紀州藩が置かれていた特殊な政治的・軍事的状況が深く関わっている。藩主・徳川頼宣の個人的な資質と、彼が経験した政治的危機が、本書成立の土壌を形成した。

2-1. 藩主・徳川頼宣の野心と武備

『正忍記』編纂時の藩主であった初代・徳川頼宣は、徳川家康の十男であり、徳川御三家の一つ紀州藩の祖として絶大な権力を持っていた。彼はその出自に相応しく、武勇を好み、気性の激しい人物として知られていた 10 。藩主として和歌山に入国すると、彼はただちに城下町の整備や和歌山城の大改修に着手し、家臣団の編成や法令の制定を精力的に進め、藩政の基盤を確立した 11 。特に武道を奨励し、常に武備を怠らない姿勢は、彼の武断的な気質を如実に示している 11 。戦乱の世が終わった後も、頼宣のような藩主が軍学者を召し抱え、軍事技術の研究と教育に力を注いだのは、彼の性格と、潜在的な脅威に対する備えを重視する為政者としての姿勢の表れであった 6 。

2-2. 慶安の変の衝撃とインテリジェンスの重要性

頼宣の治世において、彼自身と紀州藩の運命を揺るがす一大事件が発生する。1651年(慶安4年)、軍学者・由比正雪が浪人たちを組織して企てた幕府転覆計画、いわゆる「慶安の変」である 10 。この計画は事前に露見し鎮圧されたが、その際、首謀者である由比正雪の遺品から頼宣の印章が押された文書が発見され、彼に謀反の嫌疑がかけられた 10 。

最終的に文書は偽造されたものと判明し、頼宣の疑いは晴れたものの、幕府は彼の武断的な性格を危険視し、罰として10年間にわたり江戸に留め置くという処分を下した 10 。この間、彼は紀州へ帰国できず、江戸から藩政を執ることになった。この経験は、頼宣に計り知れない衝撃を与えたはずである。偽情報による失脚の危機、内部からの情報漏洩の恐怖、そして人心の掌握と防諜活動の決定的な重要性を、彼は身をもって痛感したであろう。

この慶安の変から30年後に『正忍記』が著されたことは、決して偶然ではない。本書が単なる潜入術や破壊術に留まらず、情報収集の作法、嘘と真実を見抜く洞察力、人間の心理を読んで行動を予測する術、そして何よりも味方の忠誠心を確保するための「正心」の重要性を繰り返し説いているのは 5 、まさに慶安の変のような陰謀を未然に防ぎ、藩の内部から崩壊することを避けるための知見を求めた結果に他ならない。頼宣の庇護のもとで『正忍記』が編まれたことは、戦国時代の戦闘技術を、平時における国家安全保障のためのインテリジェンス・カウンターインテリジェンスの教義へと体系化する試みであったと解釈できる。この書は、政治的危機への長期的かつ知的な応答だったのである。

2-3. 江戸初期における忍術書編纂の動機

江戸時代に入り世の中が平和になると、忍者が実戦の場でその術を用いる機会は激減した 13 。この状況が、忍術書編纂の一つの大きな動機となった。一つには、技術がこのままでは廃れてしまうという危機感から、後世にその知識を正確に伝えるための記録として書物が著された 6 。

しかし、動機はそれだけではなかった。もう一つの、より積極的な動機は、忍術を単なる戦闘技術から、武士の教養、処世術、ひいては統治術の一環としてその価値を再定義し、新たな役割を与えることであった 13 。『正忍記』は、まさにこの後者の動機を色濃く反映した書物である。本書は、忍術を精神修養の道として、また人間関係や組織を円滑に運営するための心理学として捉え直し、泰平の世における武士の新たな「能」として提示しようとしたのである。

第三章:『正忍記』の思想的根幹 ―「正心」の哲学―

『正忍記』を他の忍術書から際立たせている最大の要因は、その技術論の根底に流れる強固な思想性、すなわち「正心(せいしん)」の哲学である。本書は、忍術を単なる手段ではなく、使用者の精神性と不可分な「道」として捉えている。

3-1. 「正忍」とは何か ―盗賊との境界線

本書の核心をなす概念が「正心」である 14 。『萬川集海』においても同様の記述が見られるが、『正忍記』ではこの点がより一層強調される。忍術は、正しき心を持つ者が用いて初めてその真価を発揮するのであり、もしその心を欠けば、それは単なる盗賊や悪党の技と何ら変わらないと厳しく断じている 14 。

では、その「正しき心」とは具体的に何を指すのか。本書はそれを、儒教の基本的な徳目である「仁義忠信」であると明確に定義している 12 。これは、忍者の行動原理を、主君への絶対的な忠誠という、江戸時代の武士道倫理の枠組みの中に完全に位置づけようとする強い意志の表れである。戦国時代の忍者は、時に複数の主君に仕えたり、独立した傭兵集団として行動したりするなど、その忠誠は流動的であった。しかし、徳川幕府による厳格な封建秩序が確立された江戸時代において、そのような存在は体制にとって不安定要因となりかねない。『正忍記』が「正心」を強調するのは、忍者を、潜在的に危険なフリーランスの専門家から、体制に忠実な、規律ある武士の一員へと「飼い慣らす」ためのイデオロギー的装置としての役割を担っていたからである。これは、戦国期の荒々しい実践知を、江戸期の安定した社会秩序に適応させるための、いわば「忍者の江戸化」とでも言うべき思想的作業であった。

3-2. 「忍」の字義解釈と自己統制

本書は、「忍」という漢字の成り立ちを「心の上に刃(やいば)を置く」と解釈する 12 。これは、いかなる過酷な状況に置かれても、怒り、恐怖、憎しみ、あるいは欲望といった自身の内なる感情(私情)に打ち勝ち、常に冷静沈着な判断力を維持することの重要性を象徴している。任務達成のためには、時に非情な手段を取ることも厭わないが、その過程で己の人間性を見失ったり、感情に流されて判断を誤ったりしてはならないという、極めて厳しい自己統制が要求される 6 。

これは単なる抽象的な精神論ではない。敵地に潜入し、極度の緊張状態の中で長期間活動する忍者にとって、感情のコントロールは任務の成否、ひいては自らの生死に直結する、最も実践的かつ合理的なサバイバル技術であった。心の平静を保つことこそが、最高の武器であり、最高の防御であるという思想が、ここには貫かれている。

3-3. 忍術の「江戸化」―戦国からの変容

前述の通り、『正忍記』における「正心」の強調は、戦国時代の忍者の在り方を江戸時代の社会規範に適応させるための思想的変容であった。戦国時代は、実力主義が支配し、忠誠よりも個人の技量や契約が重視される流動的な社会であった。忍者は、その専門技術を高く評価され、様々な大名に雇われる独立した専門家集団としての側面が強かった。

しかし、身分制度が固定化され、主君への絶対的忠誠が武士の最高道徳とされた江戸時代において、そのような存在は容認され難い。そこで『正忍記』は、儒教倫理を忍術の根幹に据えることで、忍者のアイデンティティを再定義した。これにより、忍者は予測不能な傭兵から、主君に忠誠を誓う信頼できる家臣、すなわち「武士」の一つの専門職へと変貌を遂げる。この「江戸化」のプロセスを通じて、忍術は単なる戦闘技術から、武士としての倫理観と精神性を涵養するための「修養の道」へと昇華されたのである。『正忍記』は、このイデオロギー的転換を記録した、第一級の歴史資料と言える。

第四章:三巻構成の詳細解読 ―理論から実践、そして哲学へ―

『正忍記』は「天・地・人」の三巻で構成されているが、これは単なる章立てではなく、学習者が忍術を体系的に習得するための、計算され尽くした教育課程(カリキュラム)となっている。それは、外面的な準備から始まり、実践的な対人術を経て、内面的な精神の境地へと至る、武道における「守・破・離」の思想にも通じる段階的な構造を持っている。

4-1. 初巻(天之巻)― 準備と心構えの技法(外面の術)

初巻は、忍者が任務に赴く前の具体的な準備、すなわち「守」の段階に相当する。ここでは、基本的な装備と変装術が説かれる。

- 忍び六具(しのびろくぐ): 任務遂行にあたり、最低限携帯すべき六種の道具が示されている。それは、編笠、鉤縄、石筆、薬、三尺手拭、そして打竹(火付具)である 15 。注目すべきは、これらの道具がいずれも、一見して忍者の専門的な武具とは思われない点である。これらは旅人が持っていても全く不自然ではなく、かつ一つの道具が多様な用途に応用できる汎用性の高い品々で構成されている。例えば、三尺手拭は汗を拭くだけでなく、包帯、覆面、物を縛る紐、さらには水を濾過するフィルターにもなる 16 。この道具選定自体が、隠密行動を第一とし、合理性を極限まで追求する本書の基本思想を体現している。

- 七方出(しちほういで): 敵地に潜入するための七種類の基本的な変装術である。虚無僧、出家(僧侶)、山伏、商人、放下師(大道芸人)、猿楽師、そして常の形(つねのかたち、つまりごく普通の農民や武士など)が挙げられる 17 。本書が強調するのは、単に衣装を変えるだけでは不十分であるという点である。それぞれの身分になりきるためには、その職業特有の言葉遣い、立ち居振る舞い、専門知識、さらには思考様式までを完璧に模倣しなければならない 18 。これは、現代で言うところの高度なソーシャルエンジニアリングであり、深い人間観察と演技力が求められることを示している。

|

項目 |

概要 |

表向きの用途 |

戦略的意義・多用途性 |

|

忍び六具 |

|

|

|

|

編笠 |

藺草や稲藁で編んだ笠 19 。 |

日除け、雨除け。 |

顔を隠し、正体を秘匿する。内側に情報を隠すことも可能 19 。 |

|

鉤縄 |

縄の先端に鉄製の鉤を付けたもの 19 。 |

荷物を縛る縄。 |

高所への登攀、堀や川の横断、敵の捕縛、武器としての利用 16 。 |

|

石筆 |

蝋などを固めた筆記具 16 。 |

メモを取るための道具。 |

壁や石に目印や暗号を記し、味方への情報伝達に用いる 16 。 |

|

薬 |

印籠などに入れて携帯する薬品 16 。 |

個人的な常備薬。 |

傷薬、解毒薬、さらには毒薬や眠り薬など、状況に応じた薬品を使用 16 。 |

|

三尺手拭 |

約1メートルの木綿の手拭い 16 。 |

汗拭き、手拭き。 |

覆面、包帯、防具、武器(鞭として)、濾過器など、用途は無限 16 。 |

|

打竹 |

火種を保存する竹筒 16 。 |

旅先での火起こし道具。 |

狼煙、放火、照明、暖を取るなど、火を自在に操るための基本装備 16 。 |

|

七方出 |

|

|

|

|

虚無僧 |

尺八を吹く修行僧 18 。 |

托鉢、修行。 |

天蓋で顔を完全に隠せる。諸国を自由に往来でき、怪しまれにくい 18 。 |

|

出家 |

仏門に入った僧侶 18 。 |

読経、布教。 |

寺院は情報の集積地であり、権力者とも繋がりがあるため情報収集に有利 18 。 |

|

山伏 |

山岳修行を行う修験者 18 。 |

修行、祈祷。 |

山中の地理に詳しく、霊験あらたかと信じられ、人々から敬われるため行動しやすい 18 。 |

|

商人 |

諸国を旅する行商人 18 。 |

商品の売買。 |

最も怪しまれにくい身分の一つ。市場や宿場町で自然に情報を集められる 18 。 |

|

放下師 |

曲芸や手品を見せる芸人 18 。 |

大道芸の披露。 |

人々の注意を引きつけ、警戒心を解く。城下や屋敷への出入りも比較的容易 18 。 |

|

猿楽師 |

舞や演劇を演じる芸能者 18 。 |

芸能の披露。 |

貴族や武家の屋敷に招かれる機会があり、内部への潜入に利用できる 18 。 |

|

常の形 |

その土地の一般的な服装の人物 18 。 |

日常生活。 |

農民や武士など、周囲の環境に完全に溶け込み、最も目立たない形で潜入する 18 。 |

4-2. 中巻(地之巻)― 対人心理と状況打開の術策(内面の術)

中巻は、初巻で学んだ基礎を応用し、実際の人間社会の中でいかに目的を達成するかという、より実践的な「破」の段階に相当する。ここでは、物理的な技術よりも、対人心理術と状況判断が中心となる。

- 敵防ぎと云う習い: 敵の武将や兵士を酒や女、博打に溺れさせて堕落させるのは有効な策だが、その謀略を仕掛ける自分自身が、決してその快楽に溺れてはならないという厳しい自己規律を説く 5 。

- 人に理を尽くさす習い: 相手を論破するのではなく、むしろ相手を立て、自らは愚か者を演じることで油断を誘い、本音や貴重な情報を引き出すという高度なコミュニケーション術である 5 。

- 宮寺計聞の習い: ある土地の内部事情を知りたければ、その土地で人々の信仰を集めている神社や寺に寄進を行い、僧侶や神官の信頼を得て話を聞き出すのが最も有効である、という具体的な情報収集マニュアルである 5 。

これらに共通するのは、力ずくで目的を達成するのではなく、人間の心の隙や社会の仕組みを利用し、知恵と心理操作によって事を有利に運ぼうとする、本書の一貫した思想である。

4-3. 下巻(人之巻)― 無形の境地と究極の心得(心法の術)

最終巻である下巻は、最も哲学的であり、忍術の奥義、すなわち「離」の境地に触れる。ここでは、具体的な技術を超えた、忍者の究極的な心構えが説かれる。

- 無道具の思想: 鉤縄や手裏剣といった道具に頼るのは、いまだ未熟な段階の技であるとする。真の達人とは、特定の道具に依存せず、その場にあるもの全て(石、木、布など)を自在に道具として活用し、あるいは精神的な働きかけのみで目的を達成する境地に至った者であると説く 12 。

- 禅・道教的影響: この巻では、自己の存在を「無」にし、自然や状況の流れと一体化することの重要性が示唆される 20 。敵の殺気や意図を、理屈ではなく直感で察知し、水が流れるように自然に行動することで、危機を回避し、目的を達成するという、極めて高度な精神性が追求されている。

このように、『正忍記』の三巻構成は、学習者を外面的な技術の習得(守)から、それを応用する実践知(破)、そして最終的には技術や形骸を超越した内面的な悟りの境地(離)へと導く、見事な教育体系となっている。この構造自体が、『正忍記』が単なる技術解説書ではなく、一人の理想的な諜報員を育成するための「教科書」として編纂されたことを雄弁に物語っている。

第五章:三大忍術伝書における『正忍記』の特異性

『正忍記』の独自性を理解するためには、同じく「三大忍術伝書」と称される『萬川集海』および『忍秘伝』との比較が不可欠である。これら三書は、競合するものではなく、むしろそれぞれが異なる役割を担い、相互に補完し合うことで、江戸時代の忍術知識の全体像を形成していたと考えられる。

5-1. 『萬川集海』との比較 ―「百科事典」対「教科書」

藤林保武によって延宝四年(1676年)に著された『萬川集海』は、その名の通り「万の川が海に集まる」が如く、伊賀・甲賀四十九流に伝わる忍術を集大成した、文字通りの「忍術百科事典」である 2 。全22巻にも及ぶその内容は、多種多様な忍器(登器、水器、開器など)、特に200種を超える火器の製法と用法、さらには城攻めや野戦における具体的な戦術が網羅的に記述されており、その圧倒的な情報量は他の二書を寄せ付けない 14 。『萬川集海』の目的は、知識の「保存」と「網羅」にあると言える。

これに対し、『正忍記』は知識の網羅性よりも、その知識をいかに学び、いかなる心構えで用いるべきかという「教育」と「思想」に重点を置いている。技術の一つ一つを取り上げ、なぜそれが必要なのか、その根底にあるべき原理原則は何かを説くスタイルは、まさに「教科書」と呼ぶにふさわしい。

5-2. 『忍秘伝』との比較 ―「実戦マニュアル」対「思想書」

服部半蔵家に伝来したとされる『忍秘伝』は、三書の中で最も成立が古いとされ、戦国時代の気風を色濃く残している 22 。その内容は、より実践的かつ即物的であり、現場の工作員が直面するであろう具体的な課題への対処法が中心となっている。例えば、潜入先の領主の評判や統治の実態を探る方法、その土地の方言を巧みに模倣して現地人に紛れ込む心得など、諜報員のための具体的な「実戦フィールドマニュアル」としての性格が強い 24 。

一方、『正忍記』は、そうした個別の戦術の根底にあるべき、より普遍的な人間観察眼や心理原則、そして何よりも忍者が守るべき倫理観を体系的に説く点で一線を画す。いわば、『忍秘伝』が「How to(いかに行うか)」を教えるのに対し、『正忍記』は「Why(なぜそうするのか)」と「What to be(どうあるべきか)」を教える「思想書」なのである。

5-3. 三書の役割分担

これらの比較から、三つの伝書がそれぞれ異なる、しかし補完的な役割を果たしていたことが浮かび上がる。仮に江戸時代に「忍者養成学校」が存在したとすれば、これら三書は必須の教材として活用されたであろう。

まず、全ての入門者は『正忍記』を学び、忍者としての心構え、倫理観、そして人間心理の基本を叩き込まれる。これが基礎教育である。次に、学生たちは図書館に備えられた『萬川集海』を「参考書・資料集」として参照し、特定の任務に必要な道具の製法や特殊な技術について知識を深める。そして、いよいよ実地任務に赴く上級生や現場の工作員は、『忍秘伝』を「現場マニュアル」として携行し、刻々と変化する状況に対応するための実践的なノウハウを確認する。

このように、三大忍術伝書はそれぞれが「思想書(教科書)」「百科事典(資料集)」「実戦手引書(マニュアル)」という独自の役割を担っていた。この三書が揃うことで、初めて忍術という学問体系が完成する。この事実は、江戸時代中期には忍術が単なる一芸ではなく、哲学、科学、そして実践技術を兼ね備えた、高度で多面的な学問分野として確立していたことを示している。

|

書名 |

著者(伝) |

成立年 |

伝承流派 |

性格・位置づけ |

内容の主眼 |

|

正忍記 |

名取三十郎正澄 |

延宝9年 (1681) 5 |

紀州流(新楠流軍学) 5 |

思想書・教科書 |

忍者の倫理・精神論、対人心理術 5 |

|

萬川集海 |

藤林保武 |

延宝4年 (1676) 14 |

伊賀・甲賀流 14 |

百科事典・技術資料集 |

忍術・忍器の網羅的解説、特に火術 14 |

|

忍秘伝 |

服部半蔵 |

永禄年間 (c. 1560s) 20 |

伊賀流 2 |

実戦手引書・現場マニュアル |

潜入・諜報の実践的ノウハウ 24 |

結論:『正忍記』が現代に問いかけるもの

本報告書で詳述してきたように、『正忍記』は単に忍術の技を記した秘伝書という枠に収まる文献ではない。それは、戦国時代の過酷な実戦から生まれた知恵を、江戸時代の安定した社会における統治と自己修養の学問へと見事に昇華させた、極めて高度な「軍学思想書」である。その核心には、物理的な力よりも精神の統制を、直接的な破壊よりも間接的な心理操作を重んじる、洗練された哲学が存在する。

本書の価値は、歴史的な資料としての意義に留まらない。そこで説かれている情報収集と分析の手法、対人関係の構築術、リスク管理の考え方、そして何よりも、いかなる状況でも己を律する厳しい自己統制の思想は、現代社会を生きる我々にとっても多くの示唆を与えてくれる。その教えは、現代のビジネスにおける交渉術、国際社会における外交、企業の危機管理、さらには個人の生き方や精神的なウェルビーイングに至るまで、普遍的な応用可能性を秘めている。

近年、三重大学国際忍者研究センターをはじめとする学術機関では、こうした忍術書に含まれる古代の知恵を、現代の防災や地域社会が直面する課題解決に応用しようとする先進的な研究が進められている 25 。『正忍記』の研究は、単に過去の遺産を掘り起こす懐古的な営みではない。それは、未来をより良く生きるための知恵を発見する、創造的な営みなのである。成立から340年以上の時を経てもなお、『正忍記』は、変化の激しい現代社会において「正しく忍ぶ」こと、すなわち知性と理性をもって困難を乗り越えることの重要性を、我々に静かに、しかし力強く問いかけ続けているのである。

引用文献

- 正忍記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BF%8D%E8%A8%98

- 万川集海 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%B7%9D%E9%9B%86%E6%B5%B7

- 正忍記 - 忍者ポータルサイト https://ninjack.jp/research/b5JY4pnewvdQHh2PWyddb

- 正忍記 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E6%AD%A3%E5%BF%8D%E8%A8%98

- 正忍記とは |忍びの館 https://ninja-yakata.net/shoninki.html

- 秘伝之巻 忍術書を読んでみよう - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/33/4.html

- 忍者関係資料データベース(日本) https://www.human.mie-u.ac.jp/kenkyu/ken-prj/iga/kouza/ninja-database-nihon.pdf

- 正忍記 | 忍者データベース - 忍者オフィシャルサイト https://www.ninja-museum.com/ninja-database/?p=769

- 第3回「正忍記著者藤一 ... - 三重大学 人文学部・人文社会科学研究科 https://www.human.mie-u.ac.jp/kenkyu/ken-prj/iga/kouza/2015/2015-3.html

- 徳川頼宣/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73704/

- 徳川頼宣(トクガワヨリノブ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E9%A0%BC%E5%AE%A3-19116

- 変身したりさまざまな道具を用いた りして侵入するために忍びが用いる術を忍術として説明していること がわかる。 https://mie-u.repo.nii.ac.jp/record/14629/files/2021BH0042.pdf

- 歴史の陰に 忍者あり - OKB総研 https://www.okb-kri.jp/wp-content/uploads/2019/03/167-rekishi.pdf

- 万川集海とは - 忍びの館 https://ninja-yakata.net/bansen.html

- (エッセイ)ひとつ足りない?忍びの六具と七方出(吉丸雄哉) https://ninjacenter.rscn.mie-u.ac.jp/blog/2018/%EF%BC%88%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BB%E3%82%A4%EF%BC%89%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%A4%E8%B6%B3%E3%82%8A%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%9F%E5%BF%8D%E3%81%B3%E3%81%AE%E5%85%AD%E5%85%B7%E3%81%A8%E4%B8%83%E6%96%B9/

- 江戸時代の貴重な忍術書に書かれていた変装術「七方出」や「忍者六道具」とはどんなもの? | 歴史・文化 - Japaaan - ページ 3 https://mag.japaaan.com/archives/181048/3

- 七方出 | 忍者データベース - 忍者オフィシャルサイト https://www.ninja-museum.com/ninja-database/?p=732

- 忍者の変装術――七方出とは何か? https://ninja-hagakure.com/%E5%BF%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E5%A4%89%E8%A3%85%E8%A1%93%E2%80%95%E2%80%95%E4%B8%83%E6%96%B9%E5%87%BA%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8B%EF%BC%9F/

- 忍者の7つ道具/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/51528/

- 『忍術伝書 正忍記(藤一水子正武 著 / 中島篤巳 解読・解説 ... https://www.fukkan.com/fk/CartSearchDetail?i_no=68323567

- 弐之巻 ホンモノ忍者-過酷なブラック労働 - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/33/2.html

- 昔人の物語(54) 桃地丹波「忍者は謎である」 | 医薬経済オンライン https://iyakukeizai.com/beholder/article/1170

- 三大忍術伝書 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%B8%89%E5%A4%A7%E5%BF%8D%E8%A1%93%E4%BC%9D%E6%9B%B8

- 忍秘伝とは |忍びの館 https://ninja-yakata.net/ninpiden.html

- 三重大学大学院の忍者・忍術学で初の博士号を取得 三橋源一さん - 伊賀ポータル https://www.igaportal.co.jp/igabito/27598

- 世界と結ぶ忍者研究 歴史を紐解き真実へ迫る(三重大学伊賀サテライト 国際忍者研究センター) https://www.youtube.com/watch?v=MUkDwmfULzQ