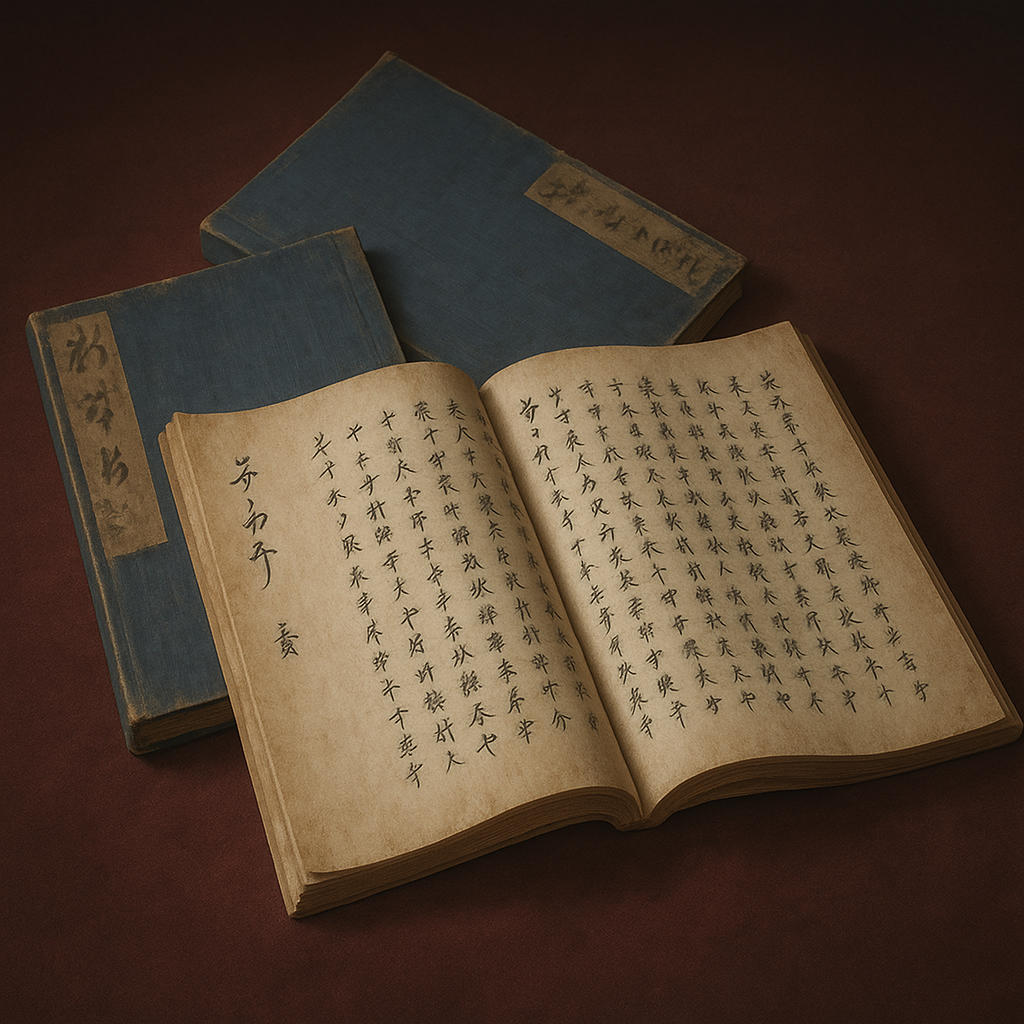

毛吹草

松江重頼編纂の『毛吹草』は、江戸初期の俳諧作法書兼百科全書。特に第四巻「諸国物産」は、戦国時代の富国強兵策と技術革新がもたらした経済的成果を記録。泰平の世の原風景を映す。

『毛吹草』に映る戦国の残像 ― 泰平の世の物産と文化は如何にして生まれたか

序論:『毛吹草』― 戦国から江戸への移行を映す鏡

江戸時代初期、寛永15年(1638年)に序文が記され、正保2年(1645年)に刊行された一冊の書物がある。松江重頼(まつえしげより)らが編纂した『毛吹草(けふきぐさ)』である。本書は一般に、俳諧の作法や句例を収めた「俳諧作法集」として知られている。しかし、その本質は単なる文学書にとどまらない。本報告書は、『毛吹草』を、戦国時代約150年間にわたる社会・経済・技術の激しい変動が、徳川の治世下で結実した様を記録する「歴史の証言」として再評価することを目的とする。

特に、全七巻のうち第四巻に収められた「諸国物産」のリストは、本書の価値を際立たせる白眉である。そこに列挙された多種多様な産物は、戦国大名が繰り広げた富国強兵策、各地で勃興した技術革新、そして織田・豊臣政権による天下統一がもたらした全国市場の萌芽といった、戦乱の時代のダイナミズムが生み出した経済的成果の集大成に他ならない。したがって、『毛吹草』を単に江戸初期の産物リストとして眺めるのではなく、「戦国時代という視点」から深く読み解くことで、泰平の世の原風景が、いかに戦乱の記憶と遺産の上に築かれていたかを明らかにすることができる。

本報告書では、まず第一部で編者である松江重頼の人物像と『毛吹草』の基本構造を解き明かし、なぜ一介の商人俳人がこれほど網羅的な全国物産リストを編纂し得たのかを探る。続く第二部では、本報告書の中核をなす第四巻「諸国物産」を戦国経済史の文脈で徹底的に分析し、そこに記された物産と戦国の動乱との間の具体的な因果関係を論証する。そして第三部では、同時代の他の史料との比較を通じて、本書が持つ文化史的な深層に光を当てる。この分析を通じて、我々は『毛吹草』が、新たな時代である江戸の泰平を祝福すると同時に、過去の時代である戦国の何を記憶し、後世に伝えようとしていたのかを明らかにしていく。

第一部:編者・松江重頼と『毛吹草』の成立

『毛吹草』という書物の特異性を理解するためには、まずその編者である松江重頼という人物と、彼が生きた時代の空気を知る必要がある。彼は単なる文人ではなく、時代の転換期が生んだ、旧来の枠組みに収まらない「異端児」であった。

第一章:商人俳人・松江重頼の実像 ― 時代が生んだ異端児

松江重頼(1602年~1680年)は、京都に生まれ、通称を大文字屋治右衛門と称した 1 。彼の生業は、薄地の高級絹織物を扱う撰糸商(せんじしょう)であり、相当な財を成した富裕な商人であった 1 。この事実は、彼の文化的活動を支える経済的基盤であっただけでなく、彼の思考様式そのものを規定する上で決定的に重要であった。撰糸商という職業は、原料の産地、加工技術、全国の流通経路、そして消費者の嗜好といった多岐にわたる情報を常に収集・分析し、価値を判断することを求める。この日常的な実践を通じて、重頼は日本全国の「モノ」とその価値を体系的に捉える、極めて実践的な視座を養っていたと考えられる。彼の活動は、戦国時代を通じて経済力を蓄積し、江戸という新たな時代において文化的影響力をも行使し始めた「町人」という階級の台頭を象徴するものであった 5 。

重頼は、その出自と気概から、旧来の権威に対して臆することなく挑戦する人物でもあった。彼は若き日に連歌を里村昌琢(さとむらしょうたく)に、俳諧を当代の第一人者であった松永貞徳(まつながていとく)に学んだ 6 。しかし、寛永10年(1633年)に俳諧選集『犬子集(えのこしゅう)』を独力で刊行したことが、師である貞徳やその門流との深刻な対立を招き、結果として貞門から破門されるに至った 1 。この事件は、単なる個人的な確執ではない。それは、古典的な和歌の教養と規範を重んじる貞徳の俳諧観と、より自由闊達で、現実世界に根差した新しい俳諧の可能性を追求する重頼の思想的対立の現れであった。

彼の反骨精神を示す象徴的な逸話が残されている。『毛吹草』刊行後、その内容を批判した武士の池田正式(いけだまさのり)に対し、町人である重頼が果たし状を突きつけたというのである 1 。驚くべきことに、この一件は武士である正式が詫び状を入れることで収まったと伝えられる。士農工商という身分制度が固定化されつつあった江戸初期において、経済力と気概を背景に持つ町人が、旧来の武士的権威と対等に渡り合い、時には凌駕しうる可能性を示したこの逸話は、重頼の人物像を鮮やかに描き出している。

第二章:俳諧書としての革新性と百科全書的性格

『毛吹草』は、全七巻五冊からなる大著である 8 。その構成は、重頼の革新的な編集意図を明確に示している。

表1:『毛吹草』全七巻内容一覧表

|

巻 |

主な内容 |

俳諧書としての意義 |

百科全書としての意義 |

|

巻一 |

俳諧の作法、規則(式目)、善悪の句体例 |

貞門俳諧の基本を学ぶための教科書 |

― |

|

巻二 |

季語、恋の詞、俚諺(世話付古語) |

句作に必要な語彙を提供 |

当時のことわざや口語表現を集成した民俗資料 |

|

巻三 |

付合語集(いろは順) |

連句を作る際の具体的な手引き |

当時の言葉の連想関係を知る言語資料 |

|

巻四 |

諸国物産 |

句の題材(歌枕)を全国に広げる |

江戸初期の全国物産・経済状況を示す一級の歴史・経済資料 |

|

巻五・六 |

四季の発句、回文など |

多様な発句の作例を提示 |

― |

|

巻七 |

四季・恋・雑の付句 |

連句における付句の模範を示す |

― |

この構成からわかるように、『毛吹草』は俳諧の入門書・作法書としての側面と、句作のための実践的な資料集としての側面を併せ持っている 8 。特に注目すべきは、和歌のような「雅(が)」の世界だけでなく、「俗(ぞく)」の世界に属する知識を積極的に取り込み、体系化した点である。巻二には、現在も使われる「鬼に金棒」ということわざの初出とされる俚諺が704も収録されており 8 、重頼が俳諧という新しい文芸の裾野を、庶民の日常的な言葉の世界にまで広げようとしていた意図がうかがえる。

この「俗」の知の統合こそ、『毛吹草』の百科全書的性格を決定づけている。本書の編纂行為は、単なる知識の寄せ集めではない。それは、戦国時代の情報爆発と断絶を乗り越え、江戸という新たな統一国家にふさわしい「知の秩序」を構築しようとする壮大な試みであったと解釈できる。戦国時代、情報は各地の大名が形成する領国ごとに分断されていた。一方で、下剋上、技術革新、南蛮貿易などを通じて、新たな知識(戦術、築城、鉱山開発、商業技術)は爆発的に増加した。徳川幕府による天下統一は、これらの分断された情報を全国規模で共有可能な「知のインフラ」として再編成することを社会的に要請したのである。

松江重頼は、俳諧という誰もが参加しうる新しい文化的プラットフォームを用いて、この時代の知的欲求に応えようとした。全国の物産(経済)、俚諺(民俗)、季語(自然観)といった、それまで公的な知の体系からは周縁に置かれがちだった断片的な情報を、国別やいろは順といった統一されたフォーマットで整理し、カタログ化したのである。この意味で、『毛吹草』の編纂は、武力による天下統一に続く、「文化による天下統一」の一翼を担う知的事業であったと言えるだろう。

第二部:第四巻「諸国物産」の徹底分析 ― 戦国時代の経済的遺産

『毛吹草』が歴史資料として比類なき価値を持つ最大の理由は、第四巻に収められた「諸国物産」のリストにある。このリストは、平和な江戸時代に突如として現れたものではない。それは、戦国時代の長い動乱期に培われた経済的遺産の集大成であり、その一つ一つが戦国の記憶を宿している。

第一章:戦国大名の富国強兵策と全国市場の萌芽

戦国時代は、絶え間ない戦乱の時代であったと同時に、「日本史上希に見るイノベーションの時代」でもあった 10 。各地の戦国大名は、熾烈な生存競争を勝ち抜くため、自国の領国経営に心血を注いだ。軍事力を維持・強化するためには、強固な経済基盤が不可欠であり、彼らが推進した「富国強兵」策が、結果として日本全体の生産力基盤を飛躍的に向上させることになった。

例えば、甲斐の武田信玄が行った「信玄堤」に代表される大規模な治水事業は、洪水被害を防ぎ、安定した農業生産を可能にした 10 。また、各地で新田開発や鉱山開発が積極的に進められ、鋤や鍬などの鉄製農具の普及や肥料の改良も相まって、農業生産力は著しく増大した 11 。

商業流通の分野では、織田信長が断行した「楽市楽座」と関所の撤廃が画期的であった 12 。これにより、商工業者は座などの特権団体に属さずとも自由に営業できるようになり、物流コストも大幅に削減された。これは、地域ごとに分断されていた市場を繋ぎ、全国的な規模での商品流通を促進する礎となった 14 。

そして、豊臣秀吉による太閤検地と刀狩は、この流れを決定づけた 15 。全国統一基準による検地は、荘園制を完全に解体し、石高制に基づく近世的な土地所有関係を確立した。また、刀狩による兵農分離は、専門職化した武士、農民、商人層を生み出し、経済活動の分業と効率化を促進した。これらの政策の積み重ねが、江戸時代の経済的繁栄の土台を築き上げたのである。

第二章:データが語る経済の中心地

『毛吹草』第四巻は、こうした戦国時代の経済発展の結果を、具体的なデータとして我々に示してくれる。同志社大学の研究によれば、第四巻に記載された全国の特産品は1920品目にのぼるが、そのうち近畿地方12ヵ国(山城、大和、河内、和泉、摂津、近江、丹波、丹後、但馬、播磨、紀伊、淡路)だけで989品目を数え、全体の51.5%という驚異的な割合を占めている 16 。

この圧倒的な集中は、戦国時代末期から安土桃山時代にかけて、織田・豊臣政権の政治的・軍事的中枢であった畿内が、名実ともに日本の経済的中心地として確立していたことの動かぬ証拠である。さらに、品目の内訳を見ると、その性格が一層明らかになる。例えば、綿、藍、茶、酒といった、いわゆる商品作物の産地として挙げられる国の数が、近畿地方に著しく集中している 16 。

特に木綿の生産と普及は、時代の変化を象徴している。木綿は戦国時代には、主に朝鮮や中国からの輸入品であり、武具や兵衣などに用いられる貴重な軍需品であった 14 。しかし、『毛吹草』が編纂された江戸初期には、畿内を中心に国内で大量に生産されるようになり、町人や農民といった一般民衆の衣料として広く普及していた。これは、第四巻の物産リストが、戦国時代の「軍需経済」が、平和の到来によって「民需経済」へと転換・発展したプロセスのスナップショットであることを示唆している。戦時下の巨大な軍事需要によって培われた生産基盤と技術が、新たな市場、すなわち一般民衆の生活需要へと振り向けられ、一斉に民生品として花開いた。第四巻は、この日本の産業革命前夜ともいえるダイナミックな経済転換の様相を記録した、極めて貴重な経済史料なのである。

第三章:物産から読み解く「戦国の記憶」

第四巻に並ぶ一つ一つの物産は、単なる品名ではない。その背後には、戦国の記憶が色濃く刻印されている。

表2:第四巻「諸国物産」に見る主要品目と戦国期からの関連分析表

|

品目 |

産地(例) |

戦国時代との関連性(需要・技術・政策) |

江戸初期における意味合いの変化(『毛吹草』の視点) |

関連資料 |

|

刀剣 |

備前、美濃 |

実戦での武器としての需要が急増。鍛冶技術が極限まで発展。大名による刀工の保護。 |

実用性から美術品・権威の象徴へ。大名・上級武士のステータスシンボルとしての「名産品」。 |

17 |

|

木綿 |

摂津、和泉 |

軍需品(旗、兵衣)としての需要。国内生産の奨励。 |

一般民衆の衣料として普及。畿内の一大産業へと成長。生活革命の象徴。 |

14 |

|

青苧(麻) |

越後 |

上杉氏の重要な財源。北国と畿内を結ぶ交易の基幹商品。 |

高級織物(越後上布)の原料。地域のブランドを支える特産品。 |

13 |

|

菓子・嗜好品 |

山城、摂津、紀州 |

(限定的) |

泰平の世の到来による余暇と消費文化の誕生。地域色豊かな「名物」の確立。 |

22 |

|

陶磁器 |

備前 |

日用雑器としての生産。茶の湯の流行と共に価値が上昇。 |

「備前焼」としてブランド化。質実剛健な美意識を体現する工芸品。 |

19 |

武の記憶 ― 刀剣:

『毛吹草』が備前(岡山県)や美濃(岐阜県)を刀剣の名産地として挙げるのは当然と言える。特に備前刀は、国宝や重要文化財に指定されている日本刀の約半数を産出したと言われ、織田信長や上杉謙信といった名だたる戦国武将たちがこぞって求めた最高級ブランドであった 17。注目すべきは、大規模な戦闘が終息した泰平の世である寛永期に、なぜ「刀剣」が依然として重要な名産品として認識されているかである。それは、刀剣の価値が、もはや実用の武器としてではなく、武士の身分と権威を象徴する美術工芸品・ステータスシンボルへと変容したことを示している。戦国時代の過酷な実戦で鍛え上げられた究極の「機能」が、江戸時代には揺るぎない「ブランド価値」へと昇華した瞬間を、『毛吹草』は捉えているのである。

生活の変容 ― 繊維:

越後(新潟県)の名産として挙げられる青苧(あおそ、カラムシという麻の一種)は、戦国時代には上杉氏の領国経営を支える重要な財源であった 13。これは、戦国大名の経済政策が地域の特産品を育成し、それが江戸時代に引き継がれた典型例である。また、美濃の織物 25 や、和泉・摂津の木綿 14 が名産として記載されていることは、衣料革命ともいえる民衆の生活水準の変化を物語る。戦国の動乱期を経て、より快適で安価な衣料が全国的に普及し始めたことを示している。

新たな価値 ― 嗜好品と加工品:

紀州(和歌山県)のみかん 24、摂津(大阪府)の勝尾寺氷餅 23、山城(京都府)の干瓜や筆柿といった菓子類 22 などが名物として登場することも重要である。これらは生命維持に必須ではない嗜好品であり、その生産と流通が成り立つこと自体、社会に一定の安定と経済的余剰が生まれたことの証左に他ならない。戦国時代には一部の特権階級しか享受できなかったであろう「名物を楽しむ」という平和な文化が、この時代に花開いたことを示している。さらに、筑後(福岡県)の「三池賀留多(かるた)」26 のような遊戯具が名産品として挙げられている点は、平和な時代の到来を何よりも雄弁に物語っている。

第三部:物産と文化の多角的考察

『毛吹草』の価値は、経済史料としてだけではない。同時代の他の史料と比較することで、当時の人々の思考様式や世界観の変化を読み解くことができる。

第一章:『人国記』との比較分析 ― 気質と産物の相関性

『毛吹草』とほぼ同じ地域区分で日本を記述した書物に、室町時代末期(戦国時代)の成立とされる『人国記(じんこくき)』がある。しかし、その記述スタイルは対照的である。『人国記』が国ごとに人々の「気質」を、しばしば辛辣なステレオタイプで批評するのに対し 27 、『毛吹草』は国ごとの「産物」を客観的にリストアップする。この二つの史料を突き合わせることで、興味深い分析が可能となる。

例えば、備前国について、『人国記』は「身分の上下を問わず皆が利口である。それゆえ万事において利口さを押し通そうとし、言うこととやることが食い違うことが多い。おべっかが多く、虚栄心が強い」と手厳しい 27 。一方、『毛吹草』は備前刀を名産とする。この『人国記』が評する「利口さ」や「虚栄心」が、技術の粋を凝らし、実用性だけでなく華やかな刃文という装飾美をも追求した備前刀の作風と、どこかで通底していると見ることもできるかもしれない。

また、近江国(滋賀県)について、『人国記』は「賢さとズルさを兼ね備えているが、ズルさの方が圧倒的多数だ。うわべを取り繕うのが実に上手い」と評している 29 。これは後の「近江商人」のイメージにも繋がる評価である。一方、『毛吹草』は近江に多様な産物を記録しており、その経済的活力を示している 16 。この『人国記』が言うところの商才や抜け目のなさが、多様な商品を開発し、全国に流通させる経済的活力の源泉であったと分析することも可能だろう。

しかし、より本質的なのは、評価軸そのものの変化である。『人国記』の評価軸は、武士の気風や道徳といった、封建的で主観的な価値観に基づいている。それに対し、『毛吹草』の評価軸は、「その土地が何を産出するか」という、経済的で実利的な価値観に基づいている。この変化は、時代の価値観が、身分や家柄、精神論といったものから、富や生産力といった経済的実体へと大きく移行しつつあったことを明確に反映している。松江重頼という商人が編者であったこと自体が、この価値観の転換を象徴している。彼は人の気質をあげつらうのではなく、その土地が生み出す具体的な「価値」をカタログ化することで、日本全国を新たな視点で再評価した。これは、江戸時代の経済合理主義的な思考の萌芽を示す、画期的な試みであった。

第二章:『毛吹草』が描く世界の広がりと限界

『毛吹草』は全国の物産を網羅しようと試みているが、その記述には偏りが見られる。物産リストの記述密度は、明らかに畿内を頂点とし、そこから地理的に離れるにつれて希薄になる傾向がある。例えば、陸奥(東北地方) 25 や薩摩(九州南部) 25 に関する記述は、畿内や西国のそれに比べて著しく少ない。

これは、本書が編纂された寛永期における情報網や物流網が、依然として京都・大坂を中心とした同心円状に展開しており、全国を均質にカバーするには至っていなかった現実を反映している。その意味で、『毛吹草』は、当時の「中央」から見た日本の姿を映し出す鏡であると言える。

一方で、リストに記載されていない、あるいは記述が薄い品目に着目することも重要である。例えば、戦国時代に各大名がその確保に鎬を削った甲州金 32 や石見銀山のような、重要鉱物資源に関する記述はほとんど見られない。これは、これらの戦略物資が幕府による厳格な管理下にあり、一般的な「名産品」として市場に流通していなかったためと考えられる。このように、本書が描く経済世界の「限界」もまた、当時の経済構造を理解する上で重要な手がかりとなるのである。

結論:『毛吹草』が映し出す「泰平の世」の原風景

本報告書で詳述してきたように、松江重頼編纂の『毛吹草』、特にその第四巻「諸国物産」は、戦国時代の約150年間にわたる技術革新、経済政策、社会変動という巨大なダイナミズムが、徳川の治世下で安定し、多様な「物産」として結実した様を見事に捉えた、歴史の記念碑である。それは、戦乱の記憶を内包しつつも、平和の到来を文化と経済の両面から祝福する、江戸初期という時代の精神を体現した書物と言えよう。

本書の歴史的意義は、以下の三点に集約される。

第一に、戦国時代の「軍需経済」が江戸時代の「民需経済」へと転換する、日本経済史上の画期的な瞬間を具体的な物産リストとして記録した、一級の経済史料であること。

第二に、松江重頼という商人俳人の手によって、評価の軸が『人国記』的な人格・気質論から、生産物という客観的・経済的価値へと移行する、近世的な価値観の誕生を告げる文化史的事件であったこと。

第三に、俳諧という新しい文芸の形式を用いて、全国の地理、民俗、経済の情報を統合し、新たな「知の秩序」を構築しようとした、江戸初期の知的欲求の産物であったこと。

『毛吹草』が描いたのは、戦国が生んだ生産力と全国市場の萌芽を基盤とし、多様性に満ちた江戸の経済社会がまさに始まろうとする、その原風景であった。一つの書物が、文学、経済、民俗、地理といった複数の領域を横断し、時代の全体像を活写し得たという事実は、専門分野に細分化された知見を持つ現代の我々に対し、物事をいかに統合し、時代を総体として理解すべきかという、根源的な問いを投げかけている。その価値は、刊行から400年近くを経た今もなお、色褪せることはない。

引用文献

- 제목 없음 http://www.poemspace.net/haiku/haiku1-matuesigeyori-note.htm

- 松江重頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E9%87%8D%E9%A0%BC

- 松江重頼(マツエシゲヨリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E9%87%8D%E9%A0%BC-16735

- 松江重頼 | インターネット俳句 https://yeahscars.com/haijin/isyuu/

- 3 江戸時代の価値と経済 - 雑誌『広告』 https://note.kohkoku.jp/n/na8426a5f7964

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E9%87%8D%E9%A0%BC-16735#:~:text=%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%89%88%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E5%90%8D%E5%A4%A7,Plus%20%E3%80%8C%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E9%87%8D%E9%A0%BC%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%A7%A3%E8%AA%AC&text=1602%EF%BC%8D1680%20%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%89%8D%E6%9C%9F,%E8%B2%9E%E9%96%80%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

- 松江重頼と諸国名物菓子 | 歴史上の人物と和菓子 | 菓子資料室 虎屋文庫 | とらやについて https://checkout.toraya-group.co.jp/blogs/bunko-historical-personage/bunko-historical-personage-151

- 毛吹草(ケフキグサ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AF%9B%E5%90%B9%E8%8D%89-490969

- 毛吹草 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%90%B9%E8%8D%89

- ゼロから学んでおきたい「戦国時代」《中》 - 國學院大學 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/171751

- 戦国時代の経済状況は http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%9C%AC15%EF%BC%88%E7%AC%AC31%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%8E%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%BC%92%E3%80%8F.pdf

- 織田信長の経済政策を真似よう!ビジネスモデルづくりの天才「リーダーシップは真似るな」 https://souken.shikigaku.jp/1555/

- 【第4回】市場で争う戦国武将達 ~信長の市場振興~(後編) https://money-bu-jpx.com/news/article026177/

- 江戸時代中後期における経済発展と株仲間の研究 - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/109622/SASAKIKatsuro41.pdf

- 米が社会の土台となり新田開発が進められた時代 - 国土の基盤づくりの歴史 https://suido-ishizue.jp/daichi/part1/02/05.html

- 徳川幕府の経済政策と地方経済 https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/21833/files/017063050007.pdf

- 山鳥毛 里帰りプロジェクト - 岡山県瀬戸内市 Setouchi ふるさと納税ポータルサイト https://setouchi-cf.jp/village/gohome/

- 日本刀の聖地・長船で刀剣の歴史を体感 - 瀬戸内市観光協会 https://www.i-setouchi.org/feature/touken

- 備前国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E5%89%8D%E5%9B%BD

- からむし織 - 昭和村 https://www.vill.showa.fukushima.jp/introduction/365/

- 越後上布(えちごじょうふ) - 南魚沼市 https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/2294.html

- 「果蔬涅槃図」と描かれた野菜・果物について https://www.lang.nagoya-u.ac.jp/proj/genbunronshu/30-1/itoh.pdf

- 年表 | 勝運祈願・水子供養・人形供養・大阪観光 ::: 西国二十三番札所 勝尾寺 https://katsuo-ji-temple.or.jp/history/timeline.php

- 和歌山の特産品 - 公益社団法人 和歌山県栄養士会 https://wakayama-nutri.com/wakayamasyokuzai/

- 江戸時代、日本各地で生産された有名な織物、染め物一覧。『毛吹草』『女重宝記』の文献から https://iroai.jp/edo-fabric/

- 天正かるた - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%81%9F

- 人国記、ざっくりと現代語訳 - まださなぎ(旧) - はてなブログ https://dettalant.hatenablog.com/entry/Translation/01

- 人国記|素良 -sora- - note https://note.com/naoko1227/n/n399c61b97d1e

- 現代なら炎上必至!日本各地のお国柄をまとめた「六十六州人国記」が毒舌すぎる【中部&近畿編】 | ライフスタイル 歴史・文化 観光・地域 - Japaaan - ページ 5 https://mag.japaaan.com/archives/128126/5

- 人國記 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%9C%8B%E8%A8%98

- 第12巻第1号 - 石川県 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/publish/hakusan/documents/hakusan12-1.pdf

- 岸和田市史年表 https://www.city.kishiwada.lg.jp/uploaded/attachment/24016.pdf